伊比利亞的中世紀文化對亞洲幾乎一無所知。那是個過於遙遠的世界,人們對其一星半點的瞭解主要來自旅行者和冒險家的描述,其中摻雜了一批編纂者的想象。《馬可·波羅行記》使有關中國的含糊資料廣為傳播,那些資料說遼闊強大的帝國被蒙古可汗所統治,位於遠東的某個地方。由此,伊比利亞對那些異域的看法模糊莫辨,缺乏明確的輪廓,缺乏直接的接觸促成了虛構性地理知識的流傳。印度航線的發現(1498)徹底改燮了這種局面。由於葡萄牙人的遠航開拓,轉瞬之間東方世界便展現給歐洲以嶄新的規模,成為具有強大吸引力的一極。這不僅有物質原因,而且也有精神因素。與海洋、陸地和亞洲人的接觸共存擴展了葡萄牙人的地理視野,極大地改變了他們的生活方式和世界觀。我們那些旅行家搜集的第一手資料更新了傳統的知識,對亞洲的看法發生了革命性的變化。

面向大量各種絕對新穎的事物,葡萄牙人收集了關於中國神秘土地的第一手資料。那塊土地位於東方最遙遠的地方,隨著時間推移、不斷的探險旅行和在大量亞洲港口進行的例行調查,有用的資料不斷積累,創造出巨大的期望。實際上,面對中國開始形成了一個遼闊強大的王國形象,她生產的珍貴商品激起歐洲旅行家們的好奇和貪慾。葡萄牙人與中國人於1509年在馬六甲的首次接觸,證實了我們所有的憧憬: 中國人除了販賣絲綢和瓷器外,與我們西方人有著驚人的相似,從皮膚的白顏色到服飾和飲食以及彬彬有禮的舉止。實際上從第一次交往開始,中國人就顯示出非凡的對話才能,中國也就成為我們遠航的優先目標。

1513年在伶仃島首次接觸後,葡萄牙船隻便不斷駛向中國海岸。它們堅持不懈,深信在那裡可以找到巨大的物質利益。它們在後來的幾十年裡不斷地試驗接近“天國”的方式。有一次,葡萄牙國王唐·曼努埃爾一世的特使們企圖利用外交調解和海軍實力在廣東海灣建立一處固定貨棧。但是,在其它更靠西面的區域奏效的此種辦法卻完全不適合於中國當地的情況,從而導致了短期的對抗。一方面,葡萄牙人因完全不瞭解中國文明的主要特點犯了過多的戰術性錯誤;另一方面,中國對我們那些不速之客的到來顯示出非同尋常的抵制能力,拒絕同那些粗野的洋人有任何正式關係。

面對國王政策的失敗,個體商人們自己採取主動,在進行半合法貿易的年代裡,同中國南方沿海省份的居民編織了一張龐大的協作網。在恐嚇與使用武力失敗的地方,順從和與當地政權的妥協卻能取得驚人的結果。稍微黯熟中國對外政策的微妙之後,葡萄牙人即採取了和解的姿態,這使他們能夠謹慎卻非常有效地繞開皇帝的禁令。這樣,他們在幾十年裡與福建和浙江一些沿海地區保持了有利可圖的交往。1542或1543年葡人發現了日本,這給葡中貿易注入了活力。葡中貿易其時發展緩慢,仍在隱蔽地進行,但很安全,有持續性。由於各種各樣的限制,尤其是氣候和地理條件的限制,就迫切要求在中國沿海某地有一個安全的基地,裨使葡國航海家可從那裡分別駛向馬六甲和日本港口。

首次航行到日本種子島約十年後,盧濟塔尼亞船隻獲得廣東官吏的允許,可在上川島停泊。1557年,第一個葡中協議簽署還不到三年,貿易基地轉到澳門半島,並一直維持到今天。此舉無論對於葡萄牙人還是對於中國人來說,都走到了一個協議的時代。毫無疑問,在“中央帝國”的領土上保持一個葡萄牙基地應被視作葡國商人和冒險家獲取的成果,他們在鄰近的廣州當局那裡取得了可信任的伙伴地位。此外,澳門也是由廣東官僚允許的,這是他們以前從未採取過的卻具有充份的政治和經濟實用主義的一種姿態,由此同意在帝國邊界內建立一個外國人的定居點。

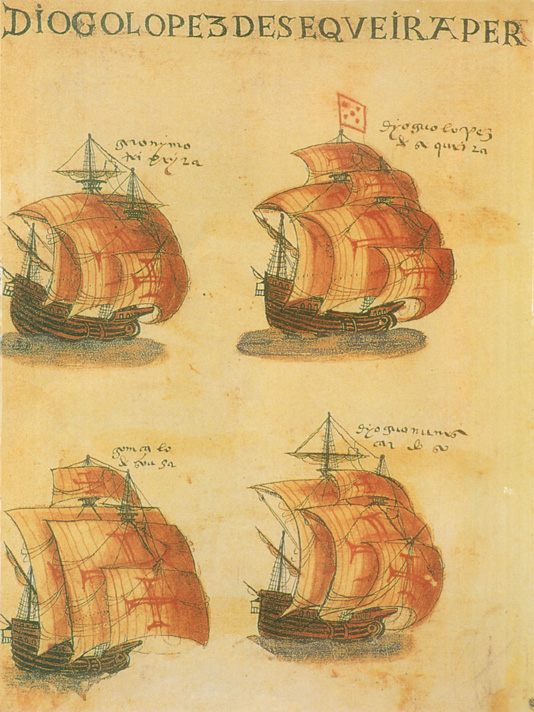

廸奥戈·洛佩斯·德·澤克拉艦隊的帆船(1560年)

與中國土地的接觸為獲得地理和人種方面的資訊提供了方便,同時亦必然導致渲染過去未知情況的文稿泛濫。這樣,商人和冒險家,士兵和王國官員,以及各教派傳教士,都盡其所能幫助人們更好地瞭解中國這個世界。這一進程與其它亞洲地區的情況相似。我們的觀察家們首先注意與政治和軍事條件相關的最具實用性的資料,以及關於航海和貿易的資料。無論是托梅·皮雷斯(Tomé Pires)的《東方概要》(1515),還是杜亞爾特·巴爾博扎(Duarte Barbosa)的《東方紀事》(1516),那些葡萄牙人編寫的首批東方地理都詳細記錄了關於中國文明主要物質方面的重要資料。填補了最急需的資訊空白之後,旅行家們擴大了瞭解的範圍,謀求獲得越來越詳細的關於風俗習慣、宗教信仰和宗教活動的資料,以便對“中央帝國”形成一個更加準確的完整印象。應方濟各·沙勿略的要求,約於1548年左右寫的一份未具作者姓名的報告企圖揭開中國文化生活中鮮為人知的一些方面,這些方面曾被以前的觀察家們所忽略。這份報告似乎透露了西班牙對中國事務的首次染指(儘管完全是以和平方式)。

載於書信和手抄報告中的信息廣泛傳播,並經常被編年史家和文學家所利用,他們以自己的方式定格了那些以前僅有的輪廓形象。盧濟塔尼亞航海家16世紀初發現的中國,在伊比利亞作家眼中成為最值得羨慕和最令人感興趣的亞洲最強大的王國之一。這不僅是由於它擁有遼闊的疆土和難以置信的財富,而且也是由於它以有效的方式解決了影響著任何一個文明社會主要的物質問題。加廖托·佩雷拉(Galiote Pereira)《我所瞭解的中國》(1553)是於中國監獄短期服刑後寫的,這篇記述很好地表現了圍繞那個遙遠的亞洲強國釀造的期待氣氛。16世紀中葉在東方搜集到的資料不僅包括加廖托·佩雷拉的記述,而且也包括其他旅行家的信件和報告。這些旅行家有加斯帕爾·洛佩斯,萊昂內爾·得·索薩,費爾南·門德斯·平托,梅爾喬·努內斯·巴雷托和阿馬羅·佩雷拉。他們對中國的描寫都用一種衷心讚頌的語氣。中國的現實令人讚嘆,沒有一個當時歐洲人去過的亞洲王國可以與之相提並論。在葡萄牙人眼裡,中國是個真正的樣板社會,因為其管理和政府運作無可挑剔,司法嚴格公正,商品豐富繁多,生產組織精密,國家機構樂善好施,市政條例完善,甚至於對犯罪者的懲罰也極為嚴厲。令人好奇的是,儘管多位葡萄牙觀察家提醒注意中國社會不太積極的一面,如一些低級官吏的腐敗、對犯人實施酷刑或行政長官權力過大等等,但實際上對中國依然是一片讚揚之聲。

有亞洲經驗的盧濟塔尼亞旅行家對中國的積極看法不久後即在16世紀下半葉出版的葡萄牙文學巨著中佔了上風,並被大肆宣揚。從費爾南·洛佩斯·德·卡斯塔內達(Fernão Lopes de Castanheda)的《葡萄牙人發現和征服印度史》(科英布拉,1551-1561)、到若昂·德·巴羅斯的《亞洲十年》(第三卷)(里斯本,1552-1564)、從安東尼奥·加爾旺(António Galvão)的《大發現論》(里斯本,1563)到《印度藥用植物和藥品對話錄》(果阿,1563)、從達米昂·德·戈伊斯(Damião de Góis)的《唐·曼努埃爾國王錄》(里斯本,1566-1567)到阿豐索·布拉斯·德·阿爾布克爾克的《偉人阿豐索·德·阿爾布克爾克傳》(里斯本,1557),特別是其擴大的第二版(里斯本,1576),對中國的事物皆讚不絕口,同時也讓葡萄牙和歐洲公眾瞭解了“天國”,把它捧成唯一有能力與正在擴張的歐洲相抗衡的亞洲國家。這種積極觀點在加斯帕爾·達·克魯斯(Gaspar da Cruz)的《中國概說》(埃武拉,1569-1570)中達到頂峰。這部長篇專著系統地收集了在葡萄牙零散流傳的所有資料。這位多明我傳教士在中國沿海經短暫逗留後,由於至今仍不甚明瞭的原因,決定全面歸納實際上自初次與“天國”接觸以來一直在葡萄牙文學中發展的讚頌潮流。

一些16世紀擴張時期出版的西班牙文學作品同樣反映出這種對中華大帝國的景仰之情。西班牙人於1565年在菲律賓定居,那年之後安德烈斯·德·烏達內塔神父(Fr. Andrés de Urdañeta)終於發現了返回美洲的航線。西班牙人開始從1572年建立的馬尼拉覬覦中國和日本等其它遠東地區,而當時祇有葡萄牙船隊同那些地區有過接觸。這種興趣反映在貝爾納爾迪諾·德·埃斯卡蘭特(Bernardino de Escalante)的《遠航記》(塞維利亞,1577)中,寫作此書的靈感很大程度上來自不久前加斯帕爾·達·克魯斯神父所寫的關於中國的長篇專著和1585年在羅馬出版的胡安·龔薩雷斯·德·門多薩神父(Fr. Juan Gonzàlez de Mendoza)的《大中華帝國史》。其後十五年間,此書以多種語言在歐洲各城市印刷了至少四十版。

由於一小批獲准進入中國領土的傳教士的努力,這種積極看法在16世紀末期即得到調整。澳門除了作為一個穩固建立的貿易貨棧之外,也成為肩負在遠東廣大地區傳教任務的耶穌會神父們的戰略基地。自從方濟各·沙勿略神父1552年在上川島逝世後,耶穌會士們對中國的事物表現出非同尋常的興趣,並且有自己的計劃,其進行國家間的接觸和貿易交流的方法和目標也不一樣。懷著傳教熱忱的耶穌會神父們甚至組織了好幾個葡萄牙使團去廣州,但不幸全都失敗了。頭幾次失利之後,耶穌會大概也吸取了教訓,選擇了比較溫和的接近方式,注意考慮中國文明所設定的條件。因此,耶穌會東方巡閲使范禮安神父制定了一個更適合當地現實的戰略,並於1583年建議他的教友們學習中文,熟悉中國人的習俗。這種新態度短期內即取得積極成果,居住在澳門的耶穌會神父們於1583年被獲允在廣東重要城市肇慶定居。通過漫長和精心策劃的文化涵化過程、接受中國社會禮俗和學習中文,以利瑪竇為首的耶稣會士們能夠獲取有關中國文明各個領域經過更新的資料,對擴大和加深伊比利亞及歐洲對中國的印象起了決定性的作用。

通過澳門這個中繼站(澳門這個得天獨厚的觀察站1583年已有兩千多居民,並已在廣東政府獲得相對自主的地位),耶穌會神父們扮演了半官方情報員的角色,源源不斷地向葡萄牙提供關於中國的資料,這些資料經常被葡萄牙和西班牙應運而生的許多關於海外的文學描述所利用。令人驚訝的是,儘管許多過去幾十年的觀察缺陷都被修正,但欽佩中國文明的基調在耶穌會神父們的文稿中依然保持不變,神父們在中國文明裡又發現了新的欽佩理由: 從帝國遼闊的疆土到引人注目的政治和行政結構,以及在某些生產領域的技術進步,恰如其份的古老習俗和令人羨慕的普及教育體系。

在孟三德神父(Pe. Duarte de Sande)所著的《日本天正遣歐使節圑》(De Missione legatorum Iaponensium,澳門,1590)一書中有很長的一章涉及中國。這本書首開先河,收入了一些利馬竇神父不久前收集到的新東西,開始形成“天國”的新形象,一個更有依據、更為嚴謹然而依然積極的形象。其它出版物很快地推動在葡萄牙和西班牙傳播這種形象,其中許多出版物是屬於耶穌會的,因為耶穌會傳教士一方面按規定利用與中國接觸的專有權加深自己的瞭解,另一方面,他們也未忽略通過一個精心設計、高效率的年報系統定期向其歐洲教友們傳遞信息。

耶穌會的著作追隨宣傳其傳教成果的戰略,目的是在歐洲獲得物質和人力支援。此外,另一類伊比利亞作品也對中國給予了特別的關注。僅舉四個例子就足以說明。首先要特別提及的是著名的《遊記》(里斯本,1614),書中大量描寫了據說是作者在“天國”內部親身經歷的冒險生涯。但是,認真分析這一文學鉅著即可看出,費爾南·門德斯·平托(Fernão Mendes Pinto)有關中國著作全部引用1583年即這位著名旅行家逝世那年以前的葡萄牙資料,幾乎僅限於剪接別人寫下的段落,儘管有一條自傳性的線索將其精心連接在一起。第二,至今還未付印的阿德里亞諾·德·拉斯·科爾特斯神父(Adriano de las Cortes)寫的長篇記述顯示,他於1625-1626年在中國南方各省進行過一次崎嶇的旅行。第三,果阿國家檔案館高級職員安東尼奧·博卡羅(António Bocarro)於1635年起草了一份關於葡萄牙在東方領地的系統報告時(又稱《要塞圖冊》),沒有忘記用很長的一章描述中國澳門港。第四,百折不撓地在亞洲的土地和海洋上長期週遊的塞巴斯蒂昂·曼里克神父(Pe. Sebastião Manrique)在其《東印度傳教路線》中,對葡萄牙在中國存在的主要方面給予了應有的強調。

17世紀,伊比利亞作家繼續編撰內容相當詳盡的有關中國的專著,這些著作收集了關於中國文明的詳細資料,以及傳播基督教的(初步)進展。在眾多的作家中,有三位脫穎而出。他們都是傳教士,其中兩人多年在實地工作,年代也幾乎一致;而另一人可能會感到遺憾未能與他們一樣。中國傳教團的耶穌會士曾德昭神父(Álvaro Semedo)於1639年前後完成一份記述文章,短短兩年內就印刷了兩次。第一次是應學者曼努埃爾·德·法里亞-索薩(Manuel de Faria e Sousa)的要求於1642年在馬德里印刷的,書名是《中華帝國與耶穌會的福音文化》。第二次是1643年在羅馬印刷的,是經他自己審定的譯本《中華大帝國紀實》。西班牙多明我會士費爾南德斯·納瓦雷特(Fernández Navarrete)在遠東長途旅行後,於1676年在馬德里出版了冗長的《中國王朝歷史、政治、倫理和宗教論》。儘管該書沒有流露多少對葡萄牙人和耶穌會士的同情,但出色地展現了當時中國的現實。安文思神父(Gabriel de Magalhães)也是在中國傳教的耶穌會士,他於1668年在巴黎出版了《中國紀事》,該書原文於1668年用葡萄牙文寫成。在這些傳教士和旅行家的作品中,對17世紀中葉中國社會的描寫更為深刻和嚴謹,尤其是耶穌會士的描寫,基於他們對中國語言的熟悉,與所有社會階層的中國人長期共同生活並在中國各地旅行,作品的基調仍然是真誠的讚頌。

中國在16-17世紀伊比利亞文學中的積極形象可用四個基本原因來解釋。第一,旅行者的出發點總會囿限其進行的觀察。葡萄牙和西班牙作者們清楚自己社會的缺陷,因此特別注意中國社會經得起與歐洲世界比較的方面。從這個意義上說,中國人找到的解決某些日常生活困難的辦法不能不令人羨慕。第二,獨特的中國文明——遼闊的疆土,龐大的城市和稠密的人口——使歐洲觀察家產生一種自慚渺小的感覺,對一個來自蕞爾小國的葡萄牙人更是如此。第三,伊比利亞半島與中國之間的遙遠距離無疑有助於我們歡迎來自這個亞洲強國的消息。遙遠的距離排除了任何潛在的威脅,允許人們更冷靜地評價收到的資訊。第四,對我們旅行家生活的具體限制影響其進行客觀準確的觀察。確實,1583年前,葡萄牙人和西班牙人接觸的幾乎都是充滿繁榮景象的中國沿海地區,並且總是通過翻譯瞭解,因為他們不懂當地的語言或方言。所以,儘管在某種程度上能夠相信自己的感覺,但他們不得不從一個相對局限的經驗出發將感覺普遍化。耶穌會士進入帝國領土後,過去的障礙得以跨越,可以更準確地瞭解情況,因為他們已熟悉生活和語言。但耶穌會的觀點也受到自我局限的困擾,在17世紀對中國事物的讚頌之中,字裡行間流露出明顯的傳教意識。

總之,中國在16和17世紀的伊比利亞文學中,特別是在葡萄牙文學中佔據了非同尋常的地位,無論是從所收集資料的數量上來說,還是從大部份海外手抄本和印刷作品對這些資料所給予的重視而言,都可以作出如此的結論。

【主要參考書目】

雷蒙德·道森: 《中國變色龍: 歐洲對中國文明概念之分析》,牛津,1967。

康納德·F·萊克和埃德温·范克利: 《歐洲形成中的亞洲: 百年進程》(第三卷),四冊,芝加哥,1993。

魯伊·曼努埃爾·洛瑞羅: 《16世紀葡萄牙文化中的中國: 資料、形象和生活方式》(博士論文),兩卷,里斯本,1995。

魯伊·曼努埃爾·洛瑞羅: 《尋覓澳門的起源》,里斯本,1996。

楊 平譯

馬六甲景色