阿德里亞諾·德·拉斯·科爾特斯神父(Adriano de las Cortes)1578年生於陶斯特(薩拉戈薩),二十七歲時來到菲律賓,三十五歲時任蒂納貢會所神長。1625年,他的上級選派他去同澳門當局洽商一件要事。

這是不奇怪的,因為我們還記得,自1557年以來,澳門對歐洲人,尤其是對西班牙人和葡萄牙人是多麼重要。這片居留地顯然是進入中國的門戶,又是不同文化與生活方式交匯之地。例如耶穌會就自1578年起據有“聖馬丁會所”,立志要在整個帝國傳敎的利瑪竇也已於1582年抵達這個港口。還要注意的一點是:澳門對於中國政府來説,帶有一定程度的危險性。它的港口,的確是一個同外界來往、起碼是貿易來往的地點;但是,同樣,通過這個地點,會進來一些新的學説和不同的思想、風俗和習慣。所以,毫不奇怪,除了有貿易上的擔憂之外,還有另外一種問題,亦即阿德里亞諾神父在其敘述中所談論的問題。

這位耶穌會士奉命乘坐划槳雙桅帆船“引領聖母號”,於1625年1月25日自馬尼拉港起程,前往澳門。這艘船有十六至二十條槳和兩支桅杆,足夠容納九十七個不同國籍的人:葡萄牙人、西班牙人、印度人、日本人,還有個把摩爾人;旅客中有四名敎士,其中兩名是耶穌會士。船上還運載多種貨物以及約十萬比索的銀錠,這是馬尼拉和澳門某些商人的財產。

如果是在正常條件下,航程不會超過五天,但這次氣候條件卻不利於航行。船前進十分吃力,有時甚至後退,旅客們來到了伊羅戈省,要穿過波赫阿多爾海岬,以便折向西。由於是沿岸航行,這艘船就必須先向北駛向巴丹群島與巴布延群島,然後向台灣靠近,再折向西,沿著海岸線直航澳門。

經過二十二天的航行後,2月16日,風浪使航行十分困難,而且昏天黑地,舵手難以在暴風巨浪當中掌好舵。黎明破曉前兩小時,船撞到了中國的海岸邊。

囚徒

引自阿德里亞諾·德·拉斯·科爾特斯《中國之行》,貝阿特莉·蒙科·雷波略編、作序與加註,馬德里·聯盟出版社,1991年(大學社會科學聯盟,672)

"Prisioneiros." CORTES, Adriano de las, Viaje de la China, ed., introd. y notas de Beatirz Monco Rebllo, Madrid, Alianza, 1991 (Alianza Universidad, Ciencias Cociales, 672) p.114.

根據對阿德里亞諾神父手稿的考據結果(1),海難遇險者們是到了廣東省潮州府附近(這位耶穌會士稱之為Chauchufu);不過,他本人則祇是説,該船的靠岸地點離澳門有六十里格(leguas),是距一處他稱為Panchiuso(2)有一里格半遠的岸灘。

就這樣,德·拉斯·科爾特斯神父就落到了中國人手裡,他們一直囚禁他,直到澳門方面爭取到他獲釋為止;這已是他海上遇險一年又近四個月之後的事了。三年之後,1629年5月6日,阿德里亞諾神父於馬尼拉逝世。他在那裡編寫完他的《中國之行》并且僱了一位繪圖員來給他的文字説明加上插圖。文字加插圖一起(3)共有手稿三百四十八頁,分成兩部份,題目各為:“第一部份,耶穌會阿德里亞諾·德·拉斯·科爾特斯神父描述自己的旅途、海難及同其他人一起在大中華帝國的潮州(Chauceo)遭受的囚禁,以及他所看見的中國的情況”以及“第二部份,以圖畫及示意圖來説明第一部份中談到過的最值得注意的事物,標明第一部份的章次并對每幅圖畫附上某些新的內容與説明”。

第一部份共有二百七十八頁(直到第139張的背面),第二部份則從第142張開始,因為阿德里亞諾神父用了四張紙來為第一部份寫了目錄。最後,他又加了幾張來談論“在大中國的聖福音與基督敎”。這幾張似乎是最後一刻應上級的意見加上去的。手稿到了第174張就顯得有點突然地戛然而止。

因此,我們可以説。阿德里亞諾神父的敘述集中在第一部份。他在這部份之中描述自己的旅程和最重要的事件經過以及他親身經歷的或祇是聽來的但都構成他的中國觀的那些情況,他的書分成的三十二章中,他親身經歷的事實同對中國文化的描述混雜在一起,有時這些描述甚至在作品整體中佔了主導地位。

最初幾章是敘述該船海上遇險及隨後被中國人擒獲的經過。在最初這些篇幅上可以觀察到,作者對中國人的觀感完全是負面的,因而他最初對中國的印象也是不佳的。的確,也祇能是這樣:本來在海上已有十五人喪生之哀痛,又加上他們所有的物品悉數被掠奪(連衣服也在內),而且看到,很快就來了三百個手持長矛、砍刀和弓箭的中國人用火槍和石塊傷害他們,這一切--神父説,“都是在我們絲毫沒有先行觸犯他們的情況下”如此幹的。俘虜的處境急劇地惡化。五個人被斬了首,阿德里亞諾神父的同伴、日本耶穌會士(米格爾·松田)被火槍打傷,連船長貝尼托·巴爾波薩也被割去了一片耳朵。毆打與虐待如此厲害,所以阿德里亞諾神父就索性説:“薩爾瓦多·卡爾瓦略膊子上受到的拳擊和要砍他〔腦袋〕的手勢,以及其他正直的葡萄牙人所吃的耳光及其他使人不堪回首的事,我就不提了。”(第7頁背面)

然而,聚集在海灘的上千中國人,對俘虜們的處境毫無憐憫之心。恰恰相反,他們用繩子捆綁俘虜的頸膊,像頸圈似地,牽著一路走,邊走邊打,百般虐待。連趕帶跑押送到了Chingaiso,這是一個“十分漂亮、城牆圍得好好的”鎮,大批鎮民聚集前來觀看俘虜。飽受了推打之後,阿德里亞諾神父終於到達了他的監守者的房子,得到了一點衣服和最初的食物。正是在這個時刻,這位耶穌會士體驗到了文化上的衝擊與分野;也正是在此時此刻,他發現了新的習俗(例如喝茶),這些習俗在整段被囚期間,一直都吸引著他。他寫道:“接著是用餐,假如是麵包和水,那就是天大的福氣了;原來是一小碗煮得半生不熟的米飯,茶就是一片泡在鹽滷裡的蘿蔔;我打了手勢請求給點水……過了好半天,給我端來了在火上燒得滾開的水,他們就是這樣喝的。我口渴死了,但沒有喝下去,他們以為我要的不是水而是別的甚麼東西……我再次請給我冷水……他們又給我端來了熱開水,是同上面説過的那種草葉一起煮的。……”(第10頁)

初到Chingaiso,他們吃盡了苦頭。神父為他本人和他的同伴們的生命擔憂,因為他們繼續受到虐待:“我們的一個葡萄牙人問我,他們把他帶到哪裡去,結果卻挨了他們兩記耳光,一邊臉打一記,打得他嘴裡直流血。”(第11頁背面)然而,阿德里亞諾神父儘管敘述這些非人待遇,但似乎也公正地述説某些中國人如何對俘虜們表示一定的尊重。他所説的“一個好中國人”給了他一雙蔴鞋、一頂帽子和一件外衣,用以蔽體。另一個中國人,是松田的守衛者,他允許他們聚集在一起,於是耶穌會士們就趁機做告解,一起祈禱,這件事--阿德里亞諾神父説--給了他們很大的慰藉。

官老爺及其儀仗隊

引自阿德里亞諾·德·拉斯·科爾特斯《中國之行》,貝阿特莉·蒙科·雷波略編、作序與加註,馬德里·聯盟出版社,1991年(大學社會科學聯盟,672)

審訊在Chingaiso開始了,俘虜們有機會觀察到中國的官僚機構是如何運作的。他們被訊問來歷,“訊問我們所攜帶的錢財、珍寶和貨物”(第14頁)以及船上裝備的武器。神父覺得奇怪,在這裡竟然找不到一個到過馬尼拉的人,他對此加以解釋時,在註裡説,他們不是到了Chincheo王國,而是到了“十分野蠻的……中國人的土地與城鄉”。後來,阿德里亞諾神父發現自己錯了。Chingaiso原來有些中國人是去過馬尼拉和澳門的,祇不過--他們對俘虜們説--他們不願説出來,以免觸怒官老爺。

在這段期間,俘虜們引起了人們很大的好奇心,Chingaiso的居民們不斷地進出俘虜們所在的那幢房子;有些人甚至趁機會摸摸他們的頭髮手腳。這位耶穌會士有點帶諷刺地評論説,黑人們在中國人當中簡直引起了轟動,他們“老是覺得奇怪,這些人為甚麼怎麼樣洗都變不了白”。(第15頁)鎮上的男男女女和兒童、官老爺們和士紳,對俘虜們的體貌、吃東西的方式(用手指)、喝冷水的習慣和漱口的習慣,都感到驚奇。

而阿德里亞諾神父則開始從他也感到驚奇的事開始來描述中國的文化:在中國,帽子的種類十分繁多,其作用是區別不同的職業與地位。然後,他又提及婦女們的衣著,因為他指出,男人的衣著樣式,在馬尼拉已經是人所熟悉的了。

經過又一次同Chingaiso的官老爺見面之後,2月21日,俘虜們被分成幾組,交由一些士兵看管,這些士兵舉著一些“小旗”,上面寫明説,這些俘虜是曾經襲擊過當地人的“海盜”。在Chingaiso遊街示眾的那一組當中,還懸掛那些已被斬首者(已達九人)的首級,隊尾牽著一頭本來隨船航行的大獵狗,神父藉此説明,中國人是吃狗肉的,他們宰殺狗時,喜歡用棍打,這樣“味道更鮮美,肉質更嫩,更加滋補”。

這種寫法,成為記敘的特色。德·拉斯·科爾特斯神父往下以十分嚴格的文筆,用自己的話語和自己的身份,順著敘事的經過,説明中國文化同他自己所熟悉的文化之間的差異。

俘虜們一行開始被拉到一村又一村地遊街示眾。到了第三站,他們遇到了兩位大官,其中的一位,據神父説,“是潮州府王國審議廳的第四把手,潮州府用我們西班牙語來説,叫做Chauceo”,另一位“是王國的第二把手,因為他是總兵,亦即軍隊的指揮”(第22頁)。顯然,俘虜們的情況引起了最高層的注意。兩位大官第一次通過一個通事翻譯審問俘虜們,這個通譯曾在馬尼拉當過鞋匠,現時是一名軍官。

次日,又經審訊之後,俘虜們抵達了一座大城市,神父稱之為Toyo,描寫這城市有城牆,并圍有水壕,壕裡有許多船隻和竹筏在航行。正是在描寫這城市之時,阿德里亞諾神父開始將自己的價值觀放到了一邊,而採取了相當客觀的立場。Toyo的確把他迷住了,他寫道:“城牆之中有一座很高的、美輪美奐的高塔,是馬尼拉的任何一座塔都無法與之媲美的”。(第23頁背面)可見這位耶穌會士隨著他將所見所聞同他認為是本國本土的事物一一相比,就逐漸對中國的事物承認其具有某種價值了。此外,Toyo向他提供了一個契機,讓他能對一個他自抵達中國之日起一直感到驚異的現象進行思考,那就是中國人口之眾多。這位耶穌會上很快就説出了他認為生育率何以如此之高的原因:“原因在於允許他們每人能養得起、又想養多少妻子和妾侍,就養納多少,如果第一個妻子不生兒子(無論生育不生育,總不會休了她,總是保留她,養著她),就娶第二個,而第二個如果不生兒子,就有足夠的理由休了她,再娶第三個、第四個,一直到生兒子為止。”但是,他又指出,多妻制婚姻,并不是任何人都負擔得起的,有些窮人“本已有了子女負擔,又窮,據説,為了不養子女,就在孩子剛生下來的時候把他們扔進河裡去,雖然孩子生下來是健康活脱,好好的,這樣做時是公然進行的,毫不害怕,毫不拘束,尤其是如果生下的是女嬰更是如此……”雖然,他又説,“連殷實人家和有點財產的人家據説當他們生怕孩子太多,也會養不起,會把家拖窮之時,也會這樣幹,或是把孩子賣給他人為奴。”他忠實地敘述自己的親身經歷,最後説:“看來這是有跡象可尋的,因如我看見過河上有一些漂浮的嬰孩,这一定是由於上述原因。”(第24頁及其背面)

在Toyo,俘虜們又被重新審問了一遍,這位神父就近仔細觀察了中國官制的排場。的確,鳴鑼開道、繁文縟節、昇旗、奏樂、撐陽傘、五光十色,使神父看見了為之驚嘆不已,因此,他在自己著的的第二部份,給官老爺及其隨從儀仗加上插圖四幅之多。

如此所述,Toyo城成了這位神父在中國經歷的一個分水嶺。這座城市的宏偉氣魄,加上他們自己的寫作方式,他一次又一次地比較,尤其是官老爺們以較好吃的食物“招待”他們一事,使他寫出了這樣一段話:“在這一天,在過堂中,我們開始消除死亡在即的恐懼感,〔開始〕產生某種生還的希望,因為這些官老爺們對我們表示出寬厚的態度,而且我們也開始喜歡起中國的城市了。”(第27頁背面)這位神父短短幾句話就通過觀念和經歷道出了大部份的現實狀況。

然而,如果説這座城市對於轉變阿德里亞諾神父的觀念起了重要的作用,那麼,潮州府那座城則無疑是一次有衝擊意義的經歷,使他大飽眼福。他在Toyo是拿菲律賓來做對比的;但是,現在,到了潮州府,他卻是拿西班牙本國來作為比較的另一方。他寫道:“在它附近,有一些極其漂亮的磚石高塔,其建築藝術與美麗,可以同薩拉戈薩的新塔以及巴倫西亞的米卡列特塔相比。”(第28頁背面)最奇怪的是,他所指的那些中國高塔,是官老爺的墳墓。再往下〔我又要著重指出他那種作比較的做法了〕,他對架在韓江上的橋樑加以評述:

“石頭是如此宏偉,同樣,這些石頭如此堅實,紋理如此美麗,使我們大為驚異,從巴塞羅納到塞維利亞,從墨西哥到菲律賓,我都沒有見過這樣巧奪天工的石建築或是石雕工。”(第28頁背面)

因此我們認為,這位神父的觀感,先是有了一點潛移默化,而後來則來了一個轉變,創出了一個有關中國的新現實、新形象,這個形象同他開始感受到的形象已大不相同。這一來,河流、橋樑、石塊、街道、屋宇、店鋪、池塘、鬧市、郊區,再詳細一些,還有糕餅鋪、酒舖、水果、肉類,以成千上百種擺賣的貨物,成了一個萬花筒,對這位神父簡直起了魔法作用。這個五光十色花花世界,推動他滿懷詫異的心情,去描寫那條主要的大街:“印度群島也好,整個西班牙也好,任何一條街道在這點上都比不上它的美麗上光輝,那就是它的二十六道牌樓……(以及)那些大塊的、極為美麗的石塊以及街上巧奪天工的柱子,這一切都採取了令人驚嘆的建築設計樣式。總而言之,這些建築物全都引起我在任何別的街道從未感到過的美感,在全歐洲任何地方我也從未看到過,任何一件這樣的東西,拿到西班牙的任何一座城市去,都會給它增色不少。……”(第29頁)

到了1625年2月底,在潮州府的審訊由五位官老爺來主持,他們甚至也錄取了職別較低的Chingaiso 地方官的稟辭。這位地方官提出了令人可怕的指控。他説這些俘虜們是一些“海盜”,曾結伙“搶掠作惡”,到了中國後曾殺害中國人并隱藏了他們的銀子。阿德里亞諾神父提及了一個很有趣的情況,就是這位地方官聲稱“我們當中有兩三個人因為皮膚很白,又留了大鬍子,所以是荷蘭人,而荷蘭人是他們的敵人”(第31頁)。正如我一開頭就指出的,阿德里亞諾神父和他的同伴們的處境,是超出他們自己和他們的行動所及的範圍的。

除了Chingaiso地方官的誣陷之外,還有一個解決不了的問題,就是語言上的困難。阿德里亞諾神父通篇手稿都一再談及這個問題。語言不通,譯員一再更換,譯的內容先後出入,這就造成了障礙,無法溝通表意解決爭訟。潮州府的官老爺們知道這個問題很嚴重,就不厭其煩三番五次地訊問,一再更換譯員,直到最後,找到了一個曾在澳門居住并能操葡語的中國人。

這件事,對俘虜們來説,是個轉機。在澳門經常定居的葡萄牙人安東尼奧·維埃加斯、曼努埃爾·佩雷斯(4)和弗蘭西斯科·卡斯鐵洛·布朗科,就成了俘虜們得慶生還的希望了。他們提醒説,官老爺們可以從這幾個人那裡取供,供辭真實可信,所有各人都可沾光了。在這種情況下,那一批葡萄牙人就在過堂時理直氣壯了。胡安·羅德里格斯(即陸若漢)一馬當先,一口咬定曾給了Chingaiso地方官九隻價值達三百比索的戒指。“總督”大人相信了這供辭,就質問Chingaiso地方官,這一來,俘虜們就被看在眼裡了,他們的監守者對他們的監守也放鬆了,甚至還送給他們衣服和食品。

潮州府的這幾次過堂,問題的解決開始有了轉機。“總督”要同廣州的總督會商如何處理這批俘虜。在問題正在解決的過程中,俘虜們被分到幾個不同的城鎮去,允許他們往廣州和澳門寫信。又一次碰上了偶然的好運。葡萄牙人弗蘭西斯科·德·卡斯鐵洛·布朗科給澳門寫了一封信,由一個他靠得住的中國人秘密带去。由於原先他們交給官老爺們的信件從未到達過目的地,所以,正如阿德里亞諾神父所説,這個葡萄牙人的信“是我們全體今天的一線生機。”

同樣,德·拉斯·科爾特斯神父也是在潮州府有機會認識到佛敎僧人,甚至同他們一起用餐的。可以推斷,阿德里亞諾神父對佛敎是原先已有所知的;我們祇消回憶一下先前利瑪竇和他的同伴們在中國大地上實行的原則就夠了。但是,阿德里亞諾神父這次卻是以第一手見證人的身份在寫,他十分巧妙地將佛敎的最為深邃的義理放到一邊,專門談一些又是一目了然的明顯差別。例如佛敎的外表、衣帽鞋襪的顏色、禱告與法器、佛塔與寺院,甚至化緣與贖罪,都是這位神父的興趣所在。值得強調的是,這個題目引起了這位耶穌會士的濃厚興趣,在耶穌會這個修會中,大家有一種調和融合解釋不同事物的習慣,因此,他也作出這樣的努力,力圖將這個宗敎世界的某些現象“套譯”過來。例如他講到一座佛塔時寫道,它像“我們的一座聖米格爾”,談到另一座時指出它“像聖母懷抱聖嬰像”(第42頁背面)。不過,他的宗敎本性還是迫使他正本清源,明確地指出“我們的基督敎是大不相同的”,因此,佛敎的某些禮儀是離奇的,有些甚至是可笑的(例如化緣的方式),但總是錯誤的。

3月3日,阿德里亞諾神父和另外十三名俘虜起程往Panchiuso。途中這位耶穌會士看到了無邊無際的小麥田、大麥田與稻田,同時,馬的缺少,又使他感到奇怪。來到了Panchiuso這個“有居民八千至一萬人”的市鎮後,他們參見了地方官,親眼看見了一件使神父震動的事。有一個中國人無意中弄壞一道門,地方官立刻下令用竹板打他。對這種刑具,神父稱之為“銷磨意志與了斷訟案的用具”,它在中國是十分普通的,雖然它的實際使用,這位神父還祇是第一次看見到。正如我前面所説過的,這個習慣給了他以深刻的印象,因此他對之加以細心的觀察。對犯人是如何按住的,施刑人的衣服與舉止如何,竹板的性質如何,揮打的方式會有怎麼的變化,應打中的是身體的哪個部位,以及受刑會產生怎麼樣的損傷,這一切都一五一十詳詳細細地被描寫下來,神父在相應的圖畫中也刻畫細緻地表現了出來。順著這個説明,他還補充上各種其他的肉刑與懲罰以及中國監獄中可能受到的其他虐待。

在這城鎮裡,六名俘虜住在一座佛塔裡,因此,這位神父得以觀察到他所稱的中國人的“迷信”。原先談及佛敎僧侶對他帶有一種懷疑論的口吻,而到了這種場合,這位耶穌會士就趁機向信徒們説敎,號召他們堅守自己的信仰。例如,他述説他如何不顧自己艱苦之至的處境仍不肯享用人家以佛塔名義給他的食物和酒。此外,作為基督徒,他不能不指引他們擺脱謬誤:“有幾次他們請我去吃那些蛋之類的東西和喝那些酒,但是我不願意吃,就對他們説,無論是我,無論是他們,進行那樣的儀式,吃那些東西,都是不對的。我指著天上,對他們説,我們唯一應該崇拜的是天主。我又指著他們那些塔説,我是決不崇拜那些塔的。”(第50頁)

的確,Panchiuso對神父來説并不是一處好地方。各種各樣的痛苦接踵而來:天氣十分寒冷,食物十分缺乏,而且有些疾病越來越嚴重,病者終於死去。這樣多的不幸,使得俘虜們心情沮喪。阿德里亞諾神父常常在某一章中指出他所説的中國人的“小氣”。但是,他信守自己的性格,他既描寫壞的一面(日常衣食中的小氣與貧困),也描寫好的一面,兩相對照,相得益彰。例如,有一位--據他説--對他產生同情心的“中國要人”多次請他去吃飯,還有一個書塾的校長在書塾中請他吃飯。他對這幾次宴請,都不惜筆墨加以稱讚。最後,他還增添了一些他獲釋後得知的情況,這些情況是在他被囚禁期間發生的,是有關一次在Sciauquin(肇慶?)宴請“澳門十二位貴紳”的宴會的。

關於此事,值得注意的是阿德里亞諾神父如何通過刻劃食品的性質、製作、調味與外形而向讀者不單單介紹了中國菜餚的多樣化與豐富,而且還對不同的社會階級作出了真正的分析。

另一件使這位西班牙人產生好奇心的事,是他所住的地區老虎繁殖之多及其危險性。他對此的詳述也是十分使人感到奇怪的。據這位神父説,老虎祇咬死其受害者并吮其血液就夠了。整整一章(第十三章)及其表格,顯示了老虎對俘虜們產生了多大的震動:單單在他們停留Panchiuso期間,就有九個中國人死於虎爪之下。

也許是由於他的身份是囚犯吧,他用了好幾頁來談論中國的士兵,而且也許是由於同樣的原因,這位神父才採取了這樣的描述方式。另一方面,使人注意的,是他完全從職業的角度來分析這些士兵,而這種分析法,更像是一個軍人而不是一個天主的僕人所採取的,我還要指出,他在這個問題上的見解,同那些似乎更為內行或起碼在軍事上更有經驗的人們的見解,是不相符的(5);而且他們的材料顯得對“軍事”在中國文化的整體中所具有的意義有點無知。阿德里亞諾神父寫道:“他們的衝鋒與演習,在我們這些無家可歸的人看來,與其説像用真刀真槍打仗,不如説是鬧著玩兒,(……)他們身子扭來扭去千奇百怪,(……)他們很不靈巧,(……)無論他們如何訓練,他們都很不像甚至絲毫不像士兵,幾乎沒有任何軍事技能。(……)他們莽莽撞撞,東奔西跑,坐到地面上,又站起來。(……)”尤有甚者,他最後還寫道:“我們常常去看他們,是為了消遣和逗樂。這個問題我就講到這裡為止,因為如果再補充,也祇能補充一些可笑的事了。”(第65頁)

的確,這位耶穌會士採取這種態度,是奇怪的,我甚至敢説,這種態度同他在安排插圖時纖悉無遺一絲不苟的態度是相當不一致的。插圖給我們展示的士兵們,戴著各式各樣的帽子和穿著醒目的制服,手持護胸盾、彎刀、大刀、長矛、火槍、弓箭,擺出了整套的金屬樂器和打擊樂器,以及製作精美的狼牙棒、戈戟和馱鞍,旁邊還加上種種旌旗麾幡。正如我前面説過的,阿德里亞諾神父對中國軍人是不敬重的,他知道,論地位高低,中國軍人是要乖乖受笞刑的,祇須知道這一點,就足以使他不敬重他們了。例如他一再説:“他們的皇帝,對中國人實行統治是極其容易的,他祇消一片竹板就夠了。”

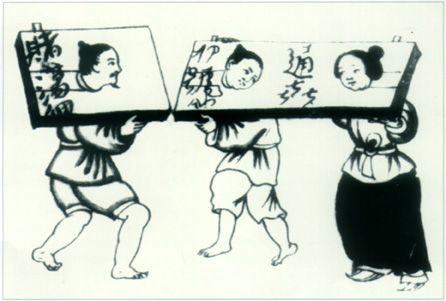

抬轎子

引自阿德里亞諾·德·拉斯·科爾特斯,《中國之行》貝阿特莉·蒙科·雷波略編、作序與加註,馬德里·聯盟出版社

1991年(大學社會科學聯盟,672)

在Panchiuso,俘虜們受到的監視不那麼嚴,他們就利用自己較大的活動自由來觀察中國的敎育方法。德·拉·科爾特斯神父對中國學校之多感到驚訝,他寫道,學校多到“沒有哪個居民點或街道沒有某所學校。”他很快就推論出,由於這個原因,“學生數目很多,敎師沒有一個不是在學校裡負責十二到十五個學生的,敎師是一整天都同學生在一起,監督學生的”。(第68頁)正如在飯食的問題上一樣,這件事實也使他進一步描述了官僚機構的科舉制,并且舉出了一個同西班牙完全不同的情況來論及不同的社會階級的知識:“一個中國男孩子,哪怕是個極其貧寒、極其粗野的下等人,差不多全都起碼要學認字寫字,任何一個有地位的大人物,差不多全都會認字寫字。”(第67頁)

在這方面,值得著重提出的是:對於事物差異的好奇心,往往是有來有往的。那位西班牙神父對中國事物的關心,也得到了回報,就是中國人對他們的好奇心,中國人“爭先恐後要看看我們是怎麼樣寫字的,要弄到一小張我們的字條,保存起來,給未見過我們的別人看”(頁67)。

實在,對事物差異的好奇心,正是這部記述著作的動力。阿德里亞諾神父把中國的生活細分成多個側面,從而向讀者提供了一幅完整的全景,做到了他在書名中許下的諾言。他説,他本著實現自己目標的意願,將六章用於介紹那個我們也許可以稱為中國“經濟文化”的領域。但這幾部份是十分互異的。其中三章專用於介紹牧業、漁業和農業生產,而其餘三章則以採礦業與鋼鐵業的生產率亦即中國的經濟制度為重點。

前幾章介紹中國的肉類和魚類。談到了中國有大量的豬、公雞、母雞、鴨、鵝、斑鳩、鵪鶉,但也有大量的有害動物,如老鼠和蛇。雖然如此豐富,但是--神父提醒説--中國人仍是人多於其財富,因此,“如果他們吃這些東西時不是像前面所説的那樣節儉,而是學我們歐洲人的樣子大魚大肉,那麼,他們的土地儘管極為肥沃,但是整個中國的肥土沃壤也是遠遠不夠他們吃的”。(第75頁)然而,中國人主要吃的是魚而不是肉類。阿德里亞諾神父作出了這個結論之後,就詳細介紹養魚的方法和魚塘的管理方法。另外兩章介紹中國土地上生產的水菓、蔬菜和五穀。

另一部份開頭的一章(第十九章)介紹“商品”和五金生產。這是阿德里亞諾神父所熟悉而且同澳門的葡萄牙人息息相關的一個題目。神父論述中國的商品如何通過兩條途徑輸出到日本和印度去。第一條途徑是靠葡萄牙商人在廣州採購,第二條途徑是通過Chincheo(漳州?)的中國人和廈門港(Amoy)。漳州(Chincheo)王國屬於“海岸福建”(Oquiem Maritimo)省,同菲律賓相距最近。經商的中國人就是從Chincheo出發的,所以在澳門和菲律賓,這些中國商人就被稱為“Chincheo 中國人”,經過誤讀和簡化,“我們歐洲人就給他們取名為Chinos,將他們的國土稱為China”。(第80頁)

這些Chincheo的中國人,據這位耶穌會士稱,擁有黃金、珍珠、紅寶石,還有大量的麝香。他們還運出大量的絲綢和種種紡織品、優質的糖、菓脯、中藥材,其中特別有“中國瀉藥”和“中國木”(神父還試用過)以及大黃。神父特別提及油漆的質量和多花樣,并説“他們擁有最好的瓷器,全都是世界上最精美的”。他也驚異地介紹優秀的木工工藝和金屬工藝,作為例子,舉出了一件實在令人驚嘆的事例。神父敘述説,“一位有地位的人”,住在馬尼拉,害了一場大病,因而失去了鼻子。一位中國工匠“給他製造了幾個假鼻子,是肉色的,手工精巧到可以假亂真,接著又在上面配上了眼鏡,眼鏡柄掛在耳朵上,用這個辦法,挽回了他原先的醜陋相貌。”(第84頁)但是故事到此還未結束。顧客對這件工作十分滿意,給了這個中國人許多個比索。工匠返回了故鄉,過了一段時間,又回到了馬尼拉,帶來了幾百個假鼻子,“彷彿既然有過個別病例,這樣多的假鼻子都可以有銷路,可以遇到上千個失去鼻子的人”。故事是這樣的使人驚訝,使得神父祇好第一次也是唯一的一次聲明“故事是真實的”。

真的也罷,不真的也罷,確實的一點,就是這個例子被他用來談到一個困擾著他的問題,就是中國人的貪婪,他們“為了謀財,是連害命也在所不惜的”。按理,阿德里亞諾神父本可以拿自己的親身經歷來作為例證,但是他卻十分巧妙地轉到了通商貿易的領域上去。他指出,馬尼拉的人和廣州的葡萄牙人都可以指出中國人貪婪到了離譜的地步,他們不得不忍受“在集市上看見的令人驚心怵目的百般欺凌與壓榨。”(第84頁背面)從這裡出發,神父詳細地述説澳門的商人如何被拘捕,如何被迫交納巨款才讓他們回到本地。

更有甚者,他們對凡是在澳門境外被拘捕的葡萄牙人,都加上罪名,説他們搶掠、拐買兒童和幹了“在中國犯禁的事”,這就可以把人關進監牢裡,敲榨大筆錢財才肯放人。這一切使神父對中國人發財的機會進行估計,用他的話説,他們的發財機會并不是很多的。但是,奇怪的是神父記錄了中國人是多麼小心翼翼地回收已經用過的商品。他們連梳子上的頭髮和豬毛都保存下來用作製造刷子;牲畜家禽的骨頭拿來肥田,舊衣服撕作扭編用的布條,用來織披風,還有一種十分流行的活計,就是清掃商店,把可能塞到地面縫隙的銀粉找出來。

神父很明白,在這方面,社會地位的高低,是十分重要的。所以他在下面一章裡就連忙指出商人們、官老爺們以及所謂的“中國皇帝”的“家財”的差別。他告訴我們説,皇帝雖然在皇族和妃嬪方面以及太監方面花費很大,但仍是非常富有的。這個問題使阿德諾神父有點困惑。

敎頭與武器

引自阿德里亞諾·德·拉斯·科爾特斯《中國之行》,貝阿特莉·蒙科·雷波略編

作序與加註,馬德里·聯盟出版社,1991年(大學社會科學聯盟,672)

在十分簡略地談論了中國施政的情況後,這位耶穌會士就用了幾頁的篇幅來描寫“中國人的體貌和嗜好”。他描寫的中國人是強壯高大的、白皮膚的、愉快的、好看的;他們的眼睛,據他告訴我們説,是黑色的、橢圓形的、小的,鼻子則是短而扁平的。這位耶穌會士帶笑指出,每當中國人要形容一個人如何貌醜,“就把他的鼻子描繪或像我們的樣子”。他自己也注意到中國人毛髮很少,而且他們剃去身上的毛,“連一條小毛都不留下”。他拿這種少毛的情況拿來作比較,又説,“(他們的鬍子)從來沒有像我們這樣濃密(……)美髯在他們當中是很受尊敬的(……)有助於(……)使人成為官老爺”。(第96頁背面)

描述了外貌之後,這位耶穌會士就轉而描述精神了:一談到這方面,他被囚的惡劣經歷,馬上又促使他説出這樣的話:“他們很缺乏心腸(……)一點羞恥感也沒有,因為他們人慾橫流,再加上好些違反天理人情的貪慾(……)還有搶劫。他們極為精明、狡獪、笑裡藏刀、不講友情〔也不講〕信義,對外國人毫無同情心(……)極端唯利是圖(……)。”但是,這位神父也知道,“唯利是圖”這個特性是十分模糊的概念;所以他接著又連忙指出,正是這種唯利是圖的特性,加上他們“極為心靈手巧”,“使得他們極為能幹,很容易就學會所有各門技藝,即使是他們當中最壞的,你也祇能看到他要多賺錢,但看不到他偷工減料”。(第98頁)。

阿德里亞諾神父也承認中國人有藝術天賦,但在敘述中又拐了個彎兒,重新提起了自己的親身經歷,在提起之前先解釋一下,他原先那樣詳細地介紹,是為了“揭露中國人小心翼翼掩蓋著的自己國家裡的事”。

囚犯們對自己案子的細節是不知道的,因為官老爺們對該案完全保密。4至6月間,潮州府的官老爺們到廣州去了好幾趟,商量俘虜們的案件。俘虜們當中的十二個人取道Quimir前往潮州府。他們在那裡又一次同Chingaiso捕捉他們的地方官和士兵一道作供。儘管案件保密,但是一些來自廣州的信已陸續到達,還附有衣服和三十四個比索,這是在廣州的某些葡萄牙商人施贈的。消息是令人心寒的,因為澳門情況吃緊,受到包圍,同中國政府有即將兵刃相接之勢,這會對他們的案子十分不利。消息的確傳開了,士兵們對俘虜們的看管也收緊了。

七八月間,神父又收到了廣州和澳門的來信。從信中我們可以看到,葡萄牙人和西班牙人正在千方百計營救俘虜們。妨礙他們獲釋的最大障礙,是船上的白銀,因為官老爺們拒絕交還。雖然如此,Quimir的十二名俘虜還是獲釋了。西蒙·德·阿昆雅(即瞿西滿)神父10月30日寫於廣州的另一封信,講述了耶穌會士們也如何力圖解救俘虜們。他在來信中還説,本來他們花了三百比索領到了一塊通行路牌,又為回程交付了二百比索,但是事情虧於一簣,因為原定去辦理解救事宜的那個中國人被官老爺們逮捕了。

種種情況,似乎都是同阿德里亞諾神父和他的同伴們作對,他們的處境十分困難,甚至祇好沿街乞討,因為正如這位耶穌會士所言,連看管他們的士兵也把他們忘諸腦後了。但這也給了神父一個機會,去認識一下Panchiuso周圍一帶的情況。有一個Amptao鎮,他説這是“潮州府王國的生絲與貨物集散地,亦即它的帝國”,這個市鎮熙熙攘攘的人群和往來如梭的舟楫,使他感到興奮。然而,Saitung 鎮在他看來就不那麼吸引人。在前往這兩個市鎮的路上,神父第一次看見獵麝人和一頭麝的皮。麝的特點,使他大感興趣,於是他詳細地加以描寫,并用了好幾張插圖來説明獵麝的辦法。

快到聖誕節時,來了一艘船,要將俘虜們帶到廣州去。由於總督和潮州府的第三把官員去世,案子似乎加快了。1626年1月15日,六十名士兵押着俘虜們踏上了日後成為歸程的旅途。從潮州府到廣州,花了二十三天,因為途經重要城市都停下來,而且據神父説,路是山路,他們不得不迂迴由南向北走。

神父稍為詳細地觀察了各種船隻以及可以説是中國“海洋文化”的事物。河上的生活引起他的注意,他還提及“用海鴉捕魚”的辦法,其實就是用鷺鶿來捕魚。阿德里亞諾神父一路的確心情愉快:他對沿途看見的人、橋、鄉鎮都十分滿意,雖然對城市的印象就差些,他説,“這些城市沒有哪一座,哪怕是Fuchiu,在我看來比得上潮州府城的宏偉和漂亮”。(第126頁)然而,對廣州的描寫,似乎沖淡了這種看法。當他2月26日到達廣州時,他所看到的最明顯的特點就是大。為了能夠加以描寫,神父將廣州分成“四個大城市”。一個是海洋的廣州,是由居住在水上的人組成的。另一個則是由郊區組成的,居民是最低的社會階級。第三個是位於“第一道城牆”之內的,稱為“新城”。而與之相反,“舊城”是位於“第二道城牆”之內的,由士紳與官老爺們居住。廣州的居民很多(人家告訴神父説,有五十萬人),所以他寫道:“無論是怎麼樣的人,我從未見過,也估計在中國之外不會再見到有這麼多的人。”(第127頁背面)

德·拉斯·科爾特斯神父專門以一章的篇幅介紹中國的建築物,他將這些建築物分為官邸或富宅、佛塔、中產階級中國人的住宅和“窮人”的住宅。這位神父的描寫同他一向的描寫那樣十分詳盡,他甚至在插圖中加了一些平面圖,在平面圖上可以看清所繪建築物的佈局。此外,在這一章中他還補充了(雖然是十分籠統地)中國各城市所共有的一些情況:街道很多,有石門樓(潮州府和Toyo的百門樓已使他驚嘆不已),周圍的城牆,箭垛,最後,還有到處都是的雜貨店和商店,嘈雜的人聲、五色繽紛的郊區。

在廣州,他們好幾次拜見了“按察使”(Anchacu)(“這是葡萄牙人對他的稱呼,他掌管全省的刑事案)。這位官員一而再,再而三地重複了先前那些官員們提過的問題;最後,他查明了白銀是落到了先前那些官員們的手中,他就下令拘捕Chingaiso的地方官。

問題解決之後,他們乘船前往澳門市,於1626年2月21日到達。他們在那裡受到熱烈歡迎,備受照顧,因而得以逐漸恢復消耗掉的體力。4月30日,三艘帆槳桅船在一些小船陪同下啟碇前往吕宋。但還未抵達之前遇到了猛烈的暴風雨,其中一艘帆槳桅船(副旗艦)沉沒,損失了五十萬比索的貨物,還有許多“商人和受尊敬的人物”遇難。

最後,5月20日,阿德里亞諾·德·拉斯·科爾特斯神父踏上了菲律賓的土地,將種種傷心事和苦難留在身後,而且也留下了他的一段經歷。這段經歷,隨著時光流逝,成了有關中國文化的一份寶貴文獻。

笞刑

引自阿德里亞諾·德·拉斯·科爾特斯《中國之行》

貝阿特莉·蒙科·雷波略編、作序與加註,馬德里·聯盟出版社1991年(大學社會科學聯盟,672)

【附】在澳門城爲爭取俘虜獲釋而進行的努力

和潮州府總督TAVIA與官員GOUCIA之死

以及潮州是個怎麽様的王國

**

就在七八月間,我們的事在廣州和澳門即將辦成之際,陸若漢神父從這兩座城市寫出的另外兩封信(頁111)也說了同樣的話。7月23日寫自廣州的信是這樣說的:

基督保佑。我在另一信中已告訴您,在澳門城辦的事,以及原先丟掉的那條船及船上人員的事,雖然已經很有眉目,連船上載的白銀都似乎可以討回,但是,由於都堂大人丟了官,事情就未能辦完,未能奏效;天主的旨意同我們是不一樣的。當上了海道副使一職的,原來竟是都堂大人的對頭,都堂贊助的,他偏都反對,澳門城及其所屬的,就是如此;所以,直到現在,他一直不肯發給通行路牌,不肯在您和其他遭難者問題上轉彎;他寧可撒手不管,將這艘船交給Tavia這個官員處理,由他任意處置,這一來,您和其餘的被囚者就會仍然被當作壞人,留在這些監獄裡。我到廣州這座城市來已有約兩個月了,一直在交涉這件事,經多番努力,海道副史受理了我的請求,即派人持通行路牌去看望大家,我希望三四天後此行將能實現;為此,將由一位葡萄牙人自澳門出發。我則要到澳門去,因為那邊十分需要我去處理我作為署理敎省長的工作,我之所以留在這裡,是為了您和這些基督徒,以免您們由於我之不在而慘遭毒手。作為路費,我在這裡交付了(頁111背面)三百一十比索。這筆錢來遲了,您們別因此而以為這邊不關心,不使勁,別以為這是因為雖然您身陷囹圄,我們的總會長神父沒有作出比我更大的努力。自廣州。

上述的話以及海道副史發放通行路牌讓我們前往一事,沒有生效,這從同一位神父8月22日從澳門寫的另一封信中可以看到,那封信是這樣說的:

基督保佑。我雖然身體不適臥床,但仍寫這封信告訴你,那個帶去衣服和那一點點錢的中國人回來了,他帶來了您的信,從信中我們得悉您在那邊是多麼的痛苦。讚美我主,我們在這裡雖然多方奔走努力,要使您和其他人能夠前來,但是,遇到的不如意事和障礙太多了,直到如今仍一事無作,因為那位掌管本澳事務的海道副使,澳門是在他的管轄與統治下的,他原先讓一位在廣州的葡萄牙人攜帶一切必要的東西前往把您和其餘的人都接回來,而且他本已受理了我的請求,答應發放把您帶來的通行路牌,但他又反悔了,説不發放了,那艘船的事他也不管了,在那邊,由官員Tavia及其他官員們來發落,而這些人則判定,船上的人是倭寇,是壞人。這個中國人當著那些人的面回答海道副使説,這與事實不符,因為船上這些人是澳門來的,中國商人們認得他們,正如同認識先前來的十二個人一樣,接著,在場的其他中國商人也證實了這一點。但是,海道副使仍然不肯發放路牌,因為他很恨葡萄牙人,在最近這次廣州集市上,他就對葡萄牙人多方施虐。

他同現在罷了官的都堂也很有仇怨,因為都堂曾在朝中參劾過他,這位都堂現仍在本省,還掌握著大印,等待新任都堂前來接替他,而新任都堂,您也從信中知道,不肯馬上上任,非得等到澳門這城市的事務完全理順了才肯前來,因為他不願日後在這些事務中遇到麻煩,他雖然管轄廣州,有大印,但并不能放手去統治這片地方,因為他在皇帝面前是失寵的,所以這些日子他祇料理一些重大的事情。主要是他同海道副使在有關澳門這座城市的問題上有很大的分歧,海道副使總是跟都堂作對,拆他的台,讓他不痛快,他知道都堂是奈何不了他的,因為都堂在皇帝面前是失寵的。

戴枷的囚犯

引自阿德里亞諾·德·拉斯·科爾特斯《中國之行》,貝阿特莉·蒙科·雷波略編、作序與加註馬德里·聯盟出版社,1991年(大學社會科學聯盟,672)

但是,由於他〔都堂--譯者〕仍然大權在握,對於澳門為了反駁朝廷中有人提出的對澳門的指責(由於這些指責,澳門曾連續三個月從海上和陸地上遭到圍困)而向中國皇帝呈獻的善意表示--加以評判與審察。廣州的主要官員們硬是強迫這位都堂會同這位海道副史一道前來澳門,丈量已拆倒了的城牆并查明其他一切(頁112背面)事項,如果查出是虛報,就上奏朝廷,對有關官員加以懲處,如查明屬實(這是海道副使所知否認的),則全體官員共同署名上奏朝廷,參劾海道副使。

全體官員都來了,海道副史也在內。他由於曾向葡萄牙人施虐,現在生怕葡人會對他有不敬之處,就留在距澳門兩里格之遙的一個村落,沒有到達澳門。其餘各官員到達後,發現一切屬實,都正如葡萄牙人所稟告的,他們就十分滿意地離澳門回去,全體都對海道副史及其謊言持反對態度;這位副使十分狼狽,顏面掃地,他如果到澳門這城市來,會有他好看的。這城市向官員們遞交了幾份指控海道副史的狀子,其中一份指控他不該不讓該船的人前來。

我們天天都在等待著這個狀子得到處理,希望案子交給一個官員審理,由他下令讓您和其他人前來。據悉,海道副使是同Chingaiso那三十九名地方官與士兵一起貪污中飽私囊的,這三十九人本已被都堂下令拘捕押送前來受審、受罰與處死,因為他們幹了殺人越貨的勾當。但是他們來時,適值都堂已被革職,而他們又給海道副使大把銀子作為賄賂,於是副使就讓他們自由返回,也因為如此,副使不肯下令(第113頁)讓失事船隻的人通過法律手續前來,以免受賄一事敗露。

那位送衣服到你們那邊去的中國人幹得很好,應該受獎,因為他不畏風險,敢於同官老爺們和對船上銀子起歹心的人們打交道,而這些人是極力要使一切鴉雀無聲的;您和其他人之能保存性命,首先要歸功於天主的保佑,其次就要歸功這個中國人了,因為要不是他帶來了最早的消息,你們全體都會蒙上荷蘭人與倭寇的名義被殺害了,就正如那些在該地被定為這類人因而被斬首并將首級送到廣州來的人們那樣。這個人在這裡還決心一旦有了通行路牌就去接您和其他人前來。我盡量好好的招待了他,給了他一點銀子,我還打算好好同市當局談談這件事,讓市當局向他説明一下這樣做的原因并獎勵他的效力。您和其他人曾主張,船上的銀子不要再提了,但仍請你們一試,因為我覺得銀子是解決這件事與獲得自由的主要障礙。最後,我把自己交託到您的禱告之中,我要求分擔你們為了我主而在那邊蒙受的種種辛勞,願主成全我。寄自澳門。

我們收到的另一個消息,是原籍葡萄牙王國并在麻刺加城結了婚的紳士、第一批十二名獲釋到澳門的俘虜之一,即薩爾瓦多,一到達澳門就患上了膿瘡,沒過幾天,就死於此病。他本是個身體健壯的人,因為勞累過度,經歷了這場風波,受了這些損失,身陷囹圄,所以長了膿瘡,膿瘡發出來,他一獲釋到澳門,就奪去了他的生命。

上述消息使我們產生了種種擔憂,此外還有一件事,就是總督Tavia離開潮州府,據宣佈是前往Namgion去了結我們的案子,路程來回要走一個半月以上,順路還要去廣州,因為據他說,他已經沒有錢來養我們了。海道副使對我們不懷好意,是已知的事,而且他同總督Tavia之間的秘密也使人擔心,對此,我們并不抱幻想,不會以為他如此迢迢遠行,是為了給我們行善。中國人告訴我們說,Namgion另有一位都堂大人,比廣州的還大,我們擔心,既然Tavia到那邊去,那位都堂大人對廣州這片地方有某種權力,而且他從總督Tavia那裡不會聽到有關我們的任何好話,Tavia說甚麼就是甚麼,他這次既然長途跋踄,到一處新地方,又銀兩告罊,我們又已知道他原先的意圖,所以我們覺得事情不妙。

有些中國人半開玩笑地主動向我們的一些人提起了這位官老爺,而且我們的一個譯員也向我們提供了官老爺去Namgion的確實消息。問他官老爺是幹甚麼的,他說是要核實我們是否良民,是就送往澳門,不是就殺我們的頭,但他馬上加上一句:但是已經知道了你們是良民了。也許他說的這一切是真話,也許他最後加的這句話是為了沖淡他對(第114頁)Namgion之行的估計而漫不經心、隨便說說的,總之,那些日子,我們一直提心吊膽,等待大禍降臨,等待Tavia這位大官回來時陞堂審問,大刑侍候我們這些囚禁在潮州府的人。在這種彷徨焦慮當中,正如以前多次經歷的彷徨焦慮一樣,我們唯一的慰藉,就是偉大天主的保佑與衛護,我們祇能求助於天主的聖龐,向天主傾訴我們的傷心和天真無邪。

終於,10月5日,總督Tavia回到了潮州府,此時他已身體不適,因而閉戶家中,誰去謁見他都不讓進。第一次他去時是帶著惡意去彙報的,他發現了我們在澳門城的葡萄牙人已經向都堂大人呈交了狀子,稟告了我們人員和白銀的損失。他回到潮州府時,腸子有了些小痛。但這次第三次,我主懲罰了他,就害上了重病,同月21日就一命嗚呼了,他死後,同他一起到達的官員Goucia,就是我說過那個去廣州的,他把交辦的案子帶了回來,也就是他,因為知道了我們在廣州的十二個人上了去澳門的船(頁115背面)而鞭打他的僕人,此時,他本來身體健健壯壯的,先前也沒有害甚麼病,就接辦署理已故官員的事務,但終於他因為喝了一杯酒,感到不適,就在當天,即同月2日,也死去了。

這一來,Tavia在我們的案子方面究竟帶回來了甚麼處理辦法,對我們來說就成了一大秘密,不過,的確,後來人家告訴我,總督曾到Namgion拜訪卸任的都堂大人,他和官員Goucia二人都想將我們放回澳門。我們總是很難摸透中國官老爺們的秘密和高招,祇有天主才在他的審判中將我們看到的外表後面的內幕最準確地一語中的地公佈出來。

可憐的總督,在病中及其死後,人們都按照他的身份替他向他的佛塔唸經禱告,關於這樣做法,我在前面已經一般地介紹過了。祇有一件具體的事,我知道該地的官員們都聚集起來,將遺體放在正中,周圍放好些桌子,桌子上放滿了開始時拿來祭奠上供的食品。官員們於是挨個入座,大吃大喝一番,這是中國人每逢有喜慶吉事的壓軸戲,他們總是設宴予以慶祝,不惜放下工作,連遇到傷心事、喪事和號啕啼哭的事(第115頁)也是這樣收場,照吃照喝不誤。

我力圖對我們遇險的地點潮州府的情況瞭解一下,在瞭解過程中得知了中國之大,在這篇報告中我祇講須講的,讓大家明白這個帝國是怎麼樣的。我發現他們將全中國分成十五個十分大省份,每個省之下又有若干王國(reinos)。我們所在的省是Quancheu(廣州),也就是我們所稱的Cantón。這個省,我聽說下面又有十個單獨的王國,各自有其總督和總兵、按察司等等。第一個王國就是廣州,包括海邊城市澳門。第二個是潮州府。第三個是Namgionfu,談到這個府,我在Tavia總督回來之前約兩個星期曾聽過,這是個甚麼省或是由都堂治理的王國(reino),結果進一步探明了我現在所說的,發現了它是受廣州都堂所管轄的一個王國(reino),而不是自有其都堂的省會(原先當Tavia 往那地方去時,有幾個中國人曾告訴我是個省會,此事我上面已談及)。第四個是Zianchiufu。第五個是Cochiufu。第六個是Lichichiufu。第七個是Dianechiufu。第八個是Quinchiufu。第九個是Fuchiufu。最後第十個也就是我們遇險之地潮州府。

潮州府南邊被海圍攏(第115頁背面),東面是海岸王國Chinchiu,亦即我們所稱的Chincheo,中國商人們就是從這裡直接出發前往馬尼拉的。北邊伸向內陸,是Tinchiu王國。這兩個王國受制於Oquien〔福建〕省的海道副使和都堂,該省祇有三〔? 〕個王國,西邊連接廣州府和沿海的Fuchiufu,這個府是介於廣州府和潮州府之間的唯一一個府。

這個府我發現它有十座城市。第一座,亦即府城就叫做潮州府;其次是Quimo。第三個是Toiyo,再往下是Taupon,Timguan,Fulen,Teiyocuy,Fuelay,Yaupen與Tinghaicuin。有些中國人還給我再加上一座城市,說潮州府城就有十座城市在其屬下,但是經打聽之後,我發現潮州府本城的一個名叫Ancho的部份是另由一名官老爺治理的,這個官員在王國中是屬大官之列的,因此,潮州府城就分成了兩座城。

關於該兩座城,他們還告訴我,每座轄下有十個鎮,每鎮有十村,按村的居民數目,特別是按我親眼所見并(6)陸續探明,現在已經可以把我前面說過的再說一遍:這是個廣大而人口眾多的王國。

可憐的官老爺Tavia,身為總督,卻被我們船上的白銀所俘虜,成了銀子的奴隸,使我們吃了這麼多的苦頭,也使他自己的靈魂萬劫不復永受折磨(頁116),他在地獄裡將要沒完沒了地大口嚥下那些他生前吞下時把他悶住,使他在四五十歲正當可以享受榮華富貴之時失去健康和生命的白銀。他的靈魂在地獄裡將要陪伴另一個同他一丘之貉的人的靈魂,有故事說,有人在幻覺和天啟中曾經看見過他正在受到魔鬼的折磨,魔鬼們用地獄的大勺熔化白銀和黄金,逼他喝下去,喝了一勺又一勺,對他說:“你渴望黃金,你就喝黃金吧(aurum sitiyisi,autum bibe〔原文如此〕)。你活在世上時很渴望銀子金子,現在,你就永遠在這個地獄裡喝銀子金子解你的渴吧。”

【詞彙】

我在這幾頁中收入的是已引用過的作者作品中都共用過的中國事物的用語。這些名稱通常是原文的拼音改寫或西班牙文,而且往往是據廈門方言改寫的。由於我并非漢學家,我無法對所有名稱一一進行考證,不過,通過中國語文專家或是通過自己的查證,凡是能查明的我都進行了考證。我還要申明,在釋義時如果附上頁數的,就是指阿德里亞諾·德·拉斯·科爾特斯神父手稿中所出現的。其餘則指出所屬的作者名字,如果不指出,則是門多薩神父書中的。最後,還要指出,凡是專有名詞,無論屬何種類,我都一概沒有收入。

--編者貝阿特莉斯·蒙科案

AITAO--加斯帕爾·達·克魯斯神父是這樣寫的。博克塞認為它來自“海道副使”,其涵義為“省海岸警衛艦隊司令”。他又説,“有時譯成海道專員,有時就是海軍將官”。

ALMIRONES--某種野生的萵苣或苣藚。

ANCHACU--省下的王國(reinos)的三等或三等官員……掌管全省刑事,或是初審,或是上訴一級。這個名稱是葡萄牙人起的。(雖然這是阿德里亞諾神父的釋義,但是我認為它就是Anchasi--有時詞尾採用了“c”字母--;地位高低的差別可能是由於這位耶穌會士的誤解或不瞭解)(頁136)。

ANCHASI--五等官員。是民刑法庭的庭長。其他省級法官送交的案件由他來審理與判決;實際上他的法庭有上訴法庭的性質。加斯帕爾·達·克魯斯神父也使用此詞。博克塞認為它來自“按察使”,意為“省司法首長”,并補充説:“又譯為刑事法官”。

AUTZATZI--一市的首席市長。

AYTAO--這是Aitao的西班牙文形式。門多薩認為這是六等官員,是軍事總供應官。他的任務是對來到本省的外國人進行“審查”。而阿德里亞諾神父則稱:“外來人、各海港…所有陸海軍,均在他的治理下”(第100頁背面)。阿爾法羅神父則稱之為Itao。

CAGNITOC--拉達神父認為是高級軍士。

CAMARUZ--是麝所食的一種芳香草根。

CANAA--中國人用以代替橄欖的野菓(第79頁)。

CANDAQUI--特別具有加染與磨光特色的棉布之類(第82頁)。

CANDOL--粗大而很綠的一種瓜(頁78)。

CANGA--相當於15西班牙噚的長度單位。這是阿爾法羅神父的用語。

CANJA--阿德里亞諾神父認為這是一種稻米,但其實是一種用特殊方式煮成的米飯(頁10)。

CANTOC--門多薩神父認為這是高級軍士。參見Cagnitoc。

CHABAN--一種粘乎乎而又亮晶晶的體液(第124頁)。

CHAEN--博克塞認為這是“都察院”的簡稱;他視之為“首都監察官們的監察院”。亦作Chae,這是加斯帕爾·達·克魯斯的用語,但博克塞認為如果這樣説,就是來自“察院”,即一般的監察院。阿德里亞諾神父認為這是Leachis 或Leuchis。

CHAPAS--錢幣;一百五十枚值一個雷阿爾。葡萄牙人稱之為CAXAS(頁33)。

CHEU--門多薩用此名來指城鎮。見Chou。

CHICON--雙重混血的僕役(第41頁背面及第42頁)。

CHICUEYES--調製後食用的水菓;據阿德里亞諾神父稱,水菓乾了“就同我們的無花菓一樣味美,甚至更好”。(頁77)。

CHOMCAN--監獄長。

CHOU--博克塞認為指的是“州”。見Cheu。

COGCONG--僅次於皇帝的第二位顯貴;據神父稱,相當於“我們西班牙的金羊毛騎士團團員”(頁144)。

COGONTOC--皇室理財官;這是拉達神父的用語。

COLAOS--高級官員,起“對帝國境內發生的事情加以注意及監視”的顧問作用(第144頁)。利瑪竇神父在他的信札中稱之為“皇帝樞密院的人”,但稱他們為Calaos。

COMON--總督。是每個省的最高與主要官員,代行皇帝的職權。

CONDIN--錢幣,值六個半馬拉維迪。

CONGLOG--Colaos的另一叫法(據神父説這是他們自己的叫法),現在意的“僅次於皇帝的最高官員”(第163頁)。

CUM--守衛本城的當地士兵。職位是父傳子的。

DIE--長度單位。

ESCORCENEA--一種製成菓脯出口的水菓(第82頁背面)。

FAJES--中國人吃飯用的筷子(帕斯特爾斯在提及羅明堅與帕西奧二神父的信時是這樣解釋的)。

FOYS--相當於西班牙夸爾脱的錢幣。一個半foy就等於6個馬拉維迪。

FU--門多薩認為這個詞尾表示“城市”。阿德里亞諾神父則認為是“王國之首府”(第135頁)。博克塞指出這是一個區。

FUISION--神職人員的名稱(第42頁)。

HOMDIM--平反寬案的巡察官。

HSIEN--此詞指“縣”。

HUNGMUA--用以製粗布的草木植物(第81頁背面)。

ICHAM--里程單位,相當於一日之行程。

INSUANTO--二等高官。一省的總督。又名Inzanton,雖然這樣的叫法較不常見。

ITAO--見Aytao。

JAPEZ--中國人用來塗船隻的瀝青。

LANQUIN--有特色的棉布。類似Candaqui(第82頁)。

LANTEA--據德·拉斯·科爾特斯稱,這是中國人對官員的稱呼(第4頁背面)。

LEACHI--見Chaen。

LECHIAS(荔枝)--是相為大、核長形的李子。阿德里亞諾神父説這種水菓“肉為葡萄”(頁77)。所有提及它的作者們都對一點感到驚異,就是它十分容易消化(不“撐肚子”)。

LIJ--里程單位,相當於一挨斯塔迪奧。

LOYTIAS--門多薩認為就是“紳士”,但有時他也譯成“博士”。帕斯特爾斯用這個名稱來指那些屬於中產階級的人。博克塞指出,佩雷拉寫成Loutea或Lotia,意指“我們的sir”;也許就是阿德里亞諾神父所説的Lantea。

LURGAN--一種中國水菓(第77頁)。

MANDELINES--據阿爾法羅神父説,是“法官氣派”。

MARGOSOS--一種很長而又長滿了“尖刺”的黃瓜,味很苦(第78頁)。

MASES--相當於西班牙的雷阿爾的錢幣。

MAYESES--銀幣(阿爾法羅神父)。

MUY(梅)--一種野生水菓,據阿德里亞諾神父稱,也用以代替橄欖(第79頁)。

NICO--尼姑的稱呼(第42頁)。

OCHAUENAS--中國人用來喝茶的很小的瓷杯。此詞出現在帕斯特爾斯所引的羅明堅與帕西奧二神父的信中。

PATOLAS--一種黃瓜,類似Margosos,但沒有尖角,(第78頁)。

POCHIM--二等理財官。

PICHINSI--御璽掌印官。

PON--按年或按月受僱的外國兵。

PONCHASI--三等高官,是財政委員會的主席。

PU--里程單位〔舖〕,相當於里格。

QUA--同Hungmua一樣,是一種用來織布的草木植物。

QUINCHE--總衙役。

SADIN--據拉達神父,是每個省的巡察官。

SANHU--阿德里亞諾神父認為這是帝國的第二把手,因為它是全軍司令(第22頁)。

SIN--與Candaqui及Lanquin一樣,是用以製布的原料。

TAES--相當於卡斯蒂利亞的10雷阿爾又24馬拉維迪的錢幣。

TAYMIN--阿德里亞諾神父亦寫作Taybin與Tainoin;他用此名指中國人(第80頁背面)。拉達與門多薩神父則用Taybin 一名指北京。

TEQUESI--宮廷主管(阿爾法羅神父又寫作Tequisi)。

TIBUCO--捕捉并懲罰流氓與懶漢者。

TICOAN--拉達神父認為這是鎮的司令或鎮長。

TIMPINTAO--總督的代理人;是阿爾法羅神父的用語。

TIN--用以織高質量布的草木植物(第81頁背面)。

TOMPO--負責生活品供應及其價格的官吏。

TOTOC(都督?)--拉達神父認為這是軍隊總指揮。據門多薩神父稱,這是四等的高官。

TUTAN(都堂)--阿德里亞諾神父稱,這是“皇帝的第二把手”,并且又説他比省裡任何官員都高。他甚至還談到“都堂總督”(Tutan Visorey)(第99-100頁)。請讀者注意,似乎這就是門多薩神父所稱的Comon;但是,我們看到博克塞提到Tutam(即葡萄牙人的Tutao),説所指的是“擁有總司令權力的總督,直接向北京負責”。據這位作者説,此詞出自Tu-t’ang(都堂),其實是Hsün-fu-tu-t’ang (巡撫都堂)的簡稱,可譯為總督或都督。

TUTUAM--凡城市無總督時駐該市的長官。

TYU--據拉達神父,是樞密院最早的判事官。

UNAME--麵漿,加上石灰和魚油,形成Japez。

UPOS--施刑人(第167頁)。

VINAS--中國水菓(第77頁)。

ZOMPAO--管轄一千人口的鎮長。

陳用儀譯

*Beatriz Moncó,女學者,西班牙馬德里孔普盧塞大學敎授。

**本文轉引自《中國之行》,貝阿特莉斯·蒙科·雷波略編、作序與加註,馬德里·聯盟出版社,1991年(大學社會科學聯盟,672),第26章,頁270-287。

【註】

(1)見阿德里亞諾·德·拉斯·科爾特斯:《中國之行》,貝阿特莉絲·蒙科·雷波略編、作序與加註,馬德里,聯盟出版社,1991年。

(2)阿德里亞諾神父將中國的名字加以西班牙化。許多名字以-so (例如Panchiuso,Chingaiso),這個結尾也許是“縣”(hsien)。也許這些地方是駐兵地點,指的是“所”,其指揮官的官名亦同。

(3)手稿現存大英博物館西班牙文手寫本收藏室,分在原稿類,是利松·托洛薩納敎授借給我的。凡有引號之處,均為原話;括弧內為頁數。

(4)阿德里亞諾神父亦將葡萄牙名字加以西班牙化,所以最後用z字母。〔文中Juan Rodriguez是將葡文原名João Rodrigues 西文化--中譯者〕。

(5)我具體指的是米格爾·德·洛阿爾卡艦長,他的手稿,我現在正在轉抄。同樣,拉達神父與門多薩神父也同阿德里亞諾·德·拉斯·科爾特斯神父的看法不一致。

(6)原文如此,見原書註22。