從澳門媽閣廟山徑眺望內港海事博物館碼頭(油畫50×40cm)〔澳門〕趙紹之作·1996

從澳門媽閣廟山徑眺望內港海事博物館碼頭(油畫50×40cm)〔澳門〕趙紹之作·1996

今年初,本人承接了澳門博物館的兩項專題研究任務,其中之一是研究澳門居民的宗敎生活。在經過對澳門的廟宇特別是媽祖閣、蓮峰廟、普濟禪院等三大廟宇的多次實地考察研究,得到了一系列的新發現和新成果,可以修正以往在澳門民間以至在學界都相當流行的一些誤説。現特別報告關於媽祖閣廟的重要發現並附圖片説明如下:

澳門媽閣廟外貌(一九九六年十二月)

澳門媽閣廟外貌(一九九六年十二月)

【圖2】新發現的石刻文字: “如在”及“海岳鍾英”表明此天妃廟創始時的神學觀念是屬於官方正統的儒家系統的。

【圖2】新發現的石刻文字: “如在”及“海岳鍾英”表明此天妃廟創始時的神學觀念是屬於官方正統的儒家系統的。

神龕背後石壁刻文(右起):“欽差總督廣東珠池市舶税務兼監鹽法太監李鳳建”,為研究該天妃廟的主建官員、始建年代、該廟與官僚系統的關係、明朝萬曆三十三年(1605)在澳門半島的政治勢力範圍、以及該廟的原始面貌、本来的正名等重要問題提供了直接可信的內證,是一項很有研究價值的重要發現。本頁照片係由作者和本劃編者策劃,特邀澳門攝影專家鄺耀林拍攝。其它各頁圖片除署名者外皆由作者提供。</figcaption></figure>

<p>

一、新發現了在“神山第一”亭(殿)後的神龕背面的石壁上刻有三行文字,其一位於最頂的第一行字為: “欽差總督廣東珠池市舶税務兼管鹽法太監李鳳建”。【見圖1】其二為“海岳鍾英”。其三為“如在”。【見圖2】這些文字以往因為被天妃像及神龕等物遮擋,加上現場十分昏暗,所以數百年來從未被史學研究者看到並對之作研究和公之於世。本人是在一次到現場考察時,看到管廟人為神龕搞清潔,便趁機查詢和察看,才發現該處確有文字。最初祇看到第一行字的兩端部份,分別為“欽差總督廣東”和“太監李鳳建”,雖然當中約有十多字還沒有看見,但已可猜到的是關於李鳳的一連串的官銜,所以當時就已經感到該石刻文字蘊含着重大的歷史秘密和研究價值,必須從速弄清全貌並作深入的研究,以便公之於世。後來在各方人士的大力支持下,經過多次到現場查看和拍攝照片,最終得到了完整清楚的照片證據。本人根據前述新發現的石刻文字,特別是其中“李鳳建”的這一行可確信為該廟創建時由主建者下令刻下的最原始的實錄文字,與“神山第一”亭門口的石横樑上“萬歷乙巳年德字街眾商建”的刻文相配合為主要的內證,再加上清乾隆年間,先後任澳門同知的印光任及張汝霖所合撰的《澳門記略》有關明萬曆時天妃在澳門媽角山顯靈,因而在該處建天妃廟的原始傳説的記錄<RETLAB1002900150002><a href=#"LAB1002900150002") name="RETLAB1002900150002">(1)</a>,以及該廟山上現存最古的描寫該廟景物的清初石刻詩文等內外旁證,首先可以有力地證明如下兩要點:

</p>

<p>

1. 確證此神龕和亭是同時建於萬曆乙巳年即三十三年(1605),因為單有神龕或單有亭均不可成為一座廟,故兩者應是同時構建而組成一座最原始簡單的小廟。假如該處原來已有幾十年或百年以上的媽祖閣(或天妃)廟,在萬曆時祇是在原有舊廟的基礎之上加以擴建修新,則依慣例此神龕殿不能寫“李鳳建”,而應寫“李鳳重修”。神山第一亭的門口石横樑上所刻的始建和重修歷年史錄,亦不應寫作“明萬歷(按: 歷本應作曆,這是清人避乾隆之諱而改)乙巳年德字街眾商建,崇禎己巳年懷德二街重修,大清道光八年歲次戊子仲夏重修”。【見圖3】而應在前面加寫: “明某某年某某街眾商建”,現在的首句接上並改為“萬歷乙巳年德字街眾商重修”。又假如在明萬曆至清乾隆年間在澳門民間有比萬曆時更早的建廟傳説流傳,則身為澳門同知的印、張二人不可能不知道,在其所記錄的有關傳時也就自然不會寫作“相傳明萬曆時……”,而會把其所知更早的相傳年代寫上。試問,現代澳門的某些人有何根據,自以為比當年相繼寫下橫樑上的歷年紀錄的人更瞭解該廟的建修史呢? 又有何根據,證明自己比印、張二人知道更多、更原始和更可信的建廟傳説呢? 在既未能有確證可以質疑、否定以往人所共知的石横樑的建修廟記錄,又未能質疑、否定印、張二人關於建廟的原始傳説的權威記錄的情況下,更兼又沒有任何前人的文獻資料為依據,就在1984年提出了媽祖閣建廟於明成化年間之新説,而且把此説作為“定論”,誤導缺乏專門研究的人士為之撰文刊碑,立於廟內【見圖4】,由此而造成的錯誤影響,是十分廣泛的。其實,在以往已有一些論著如著名的澳門史家黃文寬的《澳門史鉤沉》,單憑石橫樑上的“萬曆乙巳年”的字句,便早已判定該廟是始建於1605年的<RETLAB1002900150003><a href=#"LAB1002900150003") name="RETLAB1002900150003">(2)</a>。這是十分難能可貴的真知卓見,可惜一直受本澳某些人泡製的新碑誤説所排擠,迄今不能得到學界應有的重視研究和認同。<RETLAB1002900150004><a href=#"LAB1002900150004") name="RETLAB1002900150004">(3)</a>訛誤之説不破,則正確之説難立。現在有此新發現的李鳳建此廟龕殿的刻文,和已知的石橫樑上的建修此廟的歷次紀年刻文配合為雙重的主要內證,再加上乾隆年間刻於廟內的詩文,以及同期成書的《澳門記略》所載相傳明萬曆時建天妃廟的原始傳説記錄等為內外旁證,足成定論。由於這些證據的真實性和權威性都是無可懷疑和推翻的,所以根據這些鐵證並按嚴密的邏輯,來直接證明所得出的有關該廟的始建年為1605年的結論,可以説是“萬牛回首邱山重,鐵案如山不可搖”。至於在現當代才出現和流行了十多年的所謂媽祖閣建於明成化年間有500年以上歷史的新傳説,不但本身既沒有類似1605年説的任何內證,而且也沒有一條可信的外證。所以在論證1605年説的同時,勢必要而且可以對所謂“五百年”之類的無證誤説展開完全的破除。正如著名的澳門史家戴裔煊曾指出: “事貴有徵,無徵不信。”<RETLAB1002900150005><a href=#"LAB1002900150005") name="RETLAB1002900150005">(4)</a>這是我們研究歷史時必須遵守的一條最基本的專業原則。

</p>

<figure><img src=) 【圖4】1984年立於媽祖閣廟內的正覺禪林側牆邊的<媽祖閣五百年紀念碑記>,把媽祖閣廟的始建年誤定於1484年。

【圖4】1984年立於媽祖閣廟內的正覺禪林側牆邊的<媽祖閣五百年紀念碑記>,把媽祖閣廟的始建年誤定於1484年。

【圖9】最初的天妃廟結構簡體規模很小,其主體是由太監李鳳主建的神龕,和德字街眾商建的神山第一亭組成。從今天的神山第一殿側面的照片很容易看出,殿的前一部份其實是一座四柱之亭,本來是與後面神龕部部份之間有約2.3公尺的空地分隔的。後人的改建祇是在亭的正面柱間加上欄栅式的門和窗,兩旁的柱間加上窗花為主的牆,再在空地兩邊加連接前亭後龕的牆,並加上蓋瓦頂便變成殿堂式的一座小廟。

【圖9】最初的天妃廟結構簡體規模很小,其主體是由太監李鳳主建的神龕,和德字街眾商建的神山第一亭組成。從今天的神山第一殿側面的照片很容易看出,殿的前一部份其實是一座四柱之亭,本來是與後面神龕部部份之間有約2.3公尺的空地分隔的。後人的改建祇是在亭的正面柱間加上欄栅式的門和窗,兩旁的柱間加上窗花為主的牆,再在空地兩邊加連接前亭後龕的牆,並加上蓋瓦頂便變成殿堂式的一座小廟。

【圖6】神山第一亭正面的 “神山第一” 匾額,是説明此一建築為該廟最古老的主體建築神山第一亭的鐵證。

【圖6】神山第一亭正面的 “神山第一” 匾額,是説明此一建築為該廟最古老的主體建築神山第一亭的鐵證。

【圖5】神山第一亭內的石橫樑上的“國朝祀典”刻文,是此廟創建時的官方性的又一鐵證。

【圖5】神山第一亭內的石橫樑上的“國朝祀典”刻文,是此廟創建時的官方性的又一鐵證。

【圖7】神山第一亭左側山徑刻石乾隆張道源題詩: “逕轉蓮花島,天然石構亭。當軒浮積水,護楫有仙靈。海覺終宵碧,榕垂萬古青。鯨波常砥定,風雨任冥冥。”表明“神山第一亭”的確是該廟最古而又最主要的建築物。

【圖7】神山第一亭左側山徑刻石乾隆張道源題詩: “逕轉蓮花島,天然石構亭。當軒浮積水,護楫有仙靈。海覺終宵碧,榕垂萬古青。鯨波常砥定,風雨任冥冥。”表明“神山第一亭”的確是該廟最古而又最主要的建築物。

2. 據明清的有關史籍如《國榷》、《明史》、《廣東通志》以及《香山縣志》等書的記載,太監李鳳於萬曆二十七年二月至四十一年十月期間出任皇帝欽差派駐廣東的最高税務官員。(5)有關李鳳在廣東任內的職掌及事跡,容後另作專文探討。今據前述史籍所載及天妃廟神龕殿後的石刻文字可知: 李鳳主建澳門天妃廟時,除所任本職為當時最高級的正四品宦官--太監外,其具體在廣東總督的税務職掌包括:(1)珠池--專為皇家生產的珍珠場,主要設於廉州;(2)市舶--專管外國來華貿易商船的税收,當時濠鏡的市舶應有一衙門設於今媽閣廟旁邊;(3)税務--省內各種税收;(4)兼管鹽法--香山縣設有名為香山場的鹽場。按《明史·職官志二》載: “巡撫廣東,萬曆三年仍改總督,加帶管鹽法。”可見李鳳在“總督廣東……兼管鹽法”方面,已是取代了當時的廣東巡撫或總督的主要職權,此權在當時本應是屬於總督兩廣的戴燿掌握。既然供奉天妃神龕之殿,是由萬曆皇帝欽差進駐廣東總督税收的太監李鳳掛銜主建,而在此殿前面的“神山第一”的石亭,則是由德字街眾商出資合建,這説明該廟其實是官督商辦的產物。再看新發現的石刻“如在”二字,其典出於《論語八佾》云: “祭如在,祭神如神在。”這也説明建廟者的主導思想是屬於官方正統的孔子儒家神學的系統。而且在“神山第一”亭內的兩條石横樑上,還分別刻有“英靈顯應”及“國朝祀典”,【見圖5】這些都是初建廟時的石刻文字,反映了此廟所具有的朝廷祀典的官方背景。比此廟稍遲建於澳門關閘附近的新天妃廟(即蓮峰廟),也是這種官主商助共建的傳統產物,都是與有關官府機構毗鄰而建,並且可以充當來澳門巡視之高官的臨時駐所。直到清道光年間林則徐巡視澳門之時,仍然是始駐節於蓮峰廟,而最終進入媽祖閣行香參神。(6)兩廟在澳門所具之特殊的政治、宗敎和商業的地位,由此可見一斑。這就足以證明後起而流行的傳説把建廟者説成是福建的船商是錯誤的。(7)這種傳説是因應後來福建人來澳居住從商者日多,並參加了媽祖閣廟的擴建和管理,才產生和散佈的新傳説。實際上,在明末清初澳門街眾店鋪的商人,主要是廣東人和外國人而非福建人。這點在《澳門記略》也有記載説: “若工匠、若販夫、店戶,則多粵人。賃夷屋以居,煙火簇簇成聚落。”(8)可以作旁證。由官方特別是主管與河海有關的內外運輸交往、貿易及税收等事務的官員出面主建天妃廟,並不是偶然的個別現象,而是有悠久歷史傳統的普遍情況。例如,《嘉靖海寧縣誌》卷三<祠廟>載: “海寧所天妃所(譚按: 所字疑衍文)十廟,分建於千、百戶所營中”。又康熙十四年的《海寧縣誌》載: “……明初,所官分汛海道,故各建廟祀天妃。”(9)又萬曆五年黃克謙撰<重修杭州右衛所天妃宮記>載: “……凡左所戎伍之職當挽漕者,建天妃宮以崇祀之。自洪武時,其來舊矣。”(10)至於明朝的宦官主建天妃廟,早在永樂年間已由鄭和、王貴通等開其端。(11)在廣州府城歸德門外,有廣東市舶司與課税司以及天妃廟毗鄰而設的情況。(12)而在明朝時的香山縣,與主管税務及海關的機構相鄰而建的天妃廟,就有洪武年間千戶陳豫建廟於河泊所的前面。(13)甚至有在主管海防事務的機構之內建立的天妃像,例如正德中由千戶盛紹德始立,嘉靖二十四年由指揮田輗重建於官船廠備倭官船灣泊之所。(14)又明代由官民合建天妃廟之例亦不少,例如《八閩通誌》卷六<祠廟>興化府莆田條記載: “天妃廟……成化十八年,鎮守太監陳道捐金倡,里民重建。”(15)這是由宦官主導的官民合建的天妃廟。又《道光瓊州府誌》記載: “天后廟……明萬曆丁酉二十五年,吏目周行率商人建。”(16)這是低級官吏率領商人合建的天妃廟。

二、是發現今有“神山第一”石刻匾額的那一座殿堂,原本應是中間有約2.35米的空地,分隔為前後兩個獨立的建築物。前者就是清代前期媽祖閣廟山上的石刻詩文經常提到的一座石構之亭。【見圖6】如乾隆年間張道源的“遙轉蓮花島,天然石構亭”,西密揚阿的“蓮峰浮遠島,廟貌仰雲亭”,趙元儒的“試叩禪關入,神山第一亭”等都可以證明: 直到乾隆末年,人們所見的天妃廟的主要建築物仍然是一座亭。【見圖7】在西洋畫家約翰·韋伯(J. Webber)。1779-1780年間所畫的一幅古媽閣廟的側面圖畫中,入山門後的第一座建築就是沒有邊牆的亭式建築物。【見圖8】因此,估計是到了道光八年(1828)的大改建,才使之與其後的神龕殿連接成為如今天所見的一間殿。其改建的方法是在亭的兩邊的柱間加建窗花式的兩面牆,而正面的柱間則加上柵欄式的門和牆。最後是在原分隔亭與龕殿之間的空地兩邊加上相應的牆來連接,並加上蓋瓦頂。因此,現在從側面看該殿就可以清楚看出其結構奇特,前、中、後有不同的頂。因為前者為亭頂、後者為龕殿頂,結構複雜而相似。而中間的祇是簡單的金字形屋頂,顯而易見,這並非同時設計的建築。而且,三部份的邊牆結構完全不同,前面的是一個含有三行共二十一個窗花的大窗框,佔據了牆基和頂樑及柱間以內的全部位置,所以很明顯看出其原來是沒有這種以窗為主的牆之亭子。而後面的則是無窗之石牆,且比前、中兩部份的窄很多(約兩邊各向內縮了1.30米),顯示其為神龕殿原有而由大石構建獨立的牆,因為其內裡的牆面是古老的神像雕刻。至於中間部份則是小磚砌的牆,中間有四個窗花合成的一個正方型窗口。其窗花與前亭的相同,顯示兩者為同時的加建產物。【見圖9】

【圖8】從J. Webber所畫的媽祖閣廟的前端側面圖畫(此畫畫於18世紀末,年代參考徐新<西方畫家與澳門媽閣廟>的論文附表,是現知畫有媽閣廟的最古的西洋畫之一,收藏於澳門賈梅士博物館)可以看到在山門之後的第一座建築就是沒有邊牆的亭子式建築物。

【圖8】從J. Webber所畫的媽祖閣廟的前端側面圖畫(此畫畫於18世紀末,年代參考徐新<西方畫家與澳門媽閣廟>的論文附表,是現知畫有媽閣廟的最古的西洋畫之一,收藏於澳門賈梅士博物館)可以看到在山門之後的第一座建築就是沒有邊牆的亭子式建築物。

三、是發現了弘仁殿的石構的神龕右邊石柱刻有文字為: “道光戊子年仲夏吉旦”,左邊石柱刻有文字為: “沐恩鄭樹德堂敬立”,【見圖10】這些文字原為錦繡幡縵所掩飾,要揭開才能看見,因此過去一直沒有為人見到提及。由於該石龕的初始建立之年月和殿門匾額的所寫的重修年月是完全相同的,故此可推斷此殿匾上寫的“重修”應是在整個廟的意義上説(有此年月修建題記的還有原大門處的石圍欄、位最高的觀音閣等),而不是指這個殿是舊有重修的,因為不可能曾經有一段時間是祇有殿宇而無神龕的。據此,可證明現時流行之説,認為弘仁殿(或閣)是媽閣廟最古老的建築是錯誤的。例如有論者説: “弘仁閣的‘弘仁’二字,應為明代褒封媽祖的尊號。……永樂七年(1409),封‘護國庇民妙靈昭應弘仁普濟天妃’。這次褒封,是由於鄭和首次下西洋歸來後的奏請。褒封的同時,還在南京儀鳳門外龍江之上建造了一座規模宏偉的媽祖廟,賜額‘弘仁普濟天妃之宮’……由此可將弘仁閣創建的年代上限,定在永樂七年(1409)以後。從朝廷褒封建廟賜額,到民間立廟時取為廟額,中間需要有一個過程。在永樂七年的褒封建廟賜額的五六十年或七八十年之後,遠離南京的澳門,於成化年間或弘治元年出現一座民間私建的弘仁閣,也就並非不可能的事”。持此論者又説: “至於弘仁閣創建的年代,澳門學者據民間傳説,謂建這首對一個國家實現1465-1487),或謂建於孝宗弘治元年(1488)。這兩個傳説年代,距離弘仁閣創建的實際年代可能雖不中,亦不遠。這是筆者在分析弘仁閣廟額‘弘仁’二字之後的一得之見”。(17)這種單憑上限的可能性的設定,而不作下限的可能性的設定,便推出弘仁閣的創建的實際年代的可能性的判定,是完全違反邏輯推理的冒險之舉。如果照此推論的方式,我們就可以得出普濟禪院也可能是建於成化年間或弘治元年的同類判定,因為在永樂七年的褒封賜額中,不但有“弘仁”二字,而且還有“普濟”二字,既然可據前者推定成化或弘治之説於弘仁閣的創建年雖不中,亦不遠,那麼也就可以據後者推定普濟禪院的建年亦與弘仁閣相近。根據同樣的邏輯,我們還可以推定在澳門以及其他地區,凡是有“天妃”稱號之廟宇的建年都是與弘仁閣及普濟禪院相近的。因為永樂七年的褒封賜額的最後二字為“天妃”,所以理應和“弘仁”二字具有同等的證明效力。更有甚者,按照同樣的邏輯,我們還可以根據“天妃”之封號早在元代已有的事例,(18)來證明有天妃之稱的廟皆建於元代。甚至還可以根據天妃在民間最初是被稱為“媽”或“媽祖”的事實,推定今題有“媽祖閣”額名的廟門建築,肯定是該廟最原始古老的建築物,其建年要比弘仁閣至少早五百年以上。諸如此類的推論,當然在邏輯上都是不能成立的。正如我們不能根據堯、舜、禹等是中國最古老的人名,就判定凡是名字中有此類字的人生年一定比沒有此類字的人要古老。要判定一個人的生年是否早,在未有準確紀年資料的情況下,關鍵在於先判定其生年的可能下限。由此下限才可以判定該人最遲在某年以前已出世。而人或廟宇的名字的使用一般是很難設定其上限或下限的,故此不能單獨根據所謂廟名出現一“上限”來判定某廟的始建之年。就講“護國庇民妙靈昭應弘仁普濟天妃”吧,雖然此號是始封於明永樂七年,但是在清康熙十九年又沿用了此號加封天妃一次(19)。可見,除非有證據表明此一封號在某年為朝廷所明令禁止使用,可以借此定出此封號的使用下限,否則就必須承認: 在明永樂七年之後或康熙十九年之後,任何一年建的廟都有可能選用此一封號內的兩個字為全廟之名或其中的殿、閣名。再看,前引之論祇作了弘仁閣建年的上限的可能性長崎;西行;可到印度的果1409)以後,至於其下限的可能性設定,有關論者為何不設定呢? 原因就是根本無法作這方面的設定。因為根據現有的內證資料,弘仁殿是修建於道光八年(1828),如果有關論者可以證明弘仁殿是由所謂弘仁閣改建而成,則可以設定弘仁閣的建年下限是在1828年以前。但是,目前沒有任何證據可以支持在1828年之前曾有過一座名叫弘仁閣的建築物的説法,因此今弘仁殿可能是由弘仁閣改建而來的假設是永遠無法證明的,故上述的下限設定也就不能成立。而在1828年之後媽祖閣廟內有所謂弘光元年的“弘仁閣”匾額的出處,其實是始見於汪兆鏞在民國初年的一段錯誤記憶(汪氏之誤記詳見下文第四部份的專門論證分析)。總而言之,在媽祖閣廟的歷史上,實際上並不存在一座名叫“弘仁閣”的殿堂。根據這並非實存的“弘仁閣”,就推定出一個盡可能早的建年,用以進一步把整個媽祖閣廟的建年盡可能地推前,這是不可能令人信服的。換言之,這也就是前述有關論點必然是要犯錯誤的原因所在。當然,如果改為研究探討弘仁殿的始建年問題,要判定該殿的建年是否比“神山第一”的亭和神龕殿更古老,則必須完全拋棄汪兆鏞的誤説,才可以另作實證的比較,並且是可以得到正確答案的唯一途徑。如前所述,“神山第一”的亭、殿有內外證據可以證明為始建於明萬曆乙巳年(1605靖三十六年殿則有內外證據可證明為始建於清道光戊子年(1828)。故前者為媽祖閣廟創始時的主體基本建築,後者為該廟發展擴大的增加建築。

【圖12】張玉堂的“海鏡”石刻題款實際上是道光癸卯年,這既可糾汪兆鏞的道光壬子年的舊説之誤,還可糾方寬烈的咸豐壬子年的新説之誤。(鄺耀林攝)

【圖12】張玉堂的“海鏡”石刻題款實際上是道光癸卯年,這既可糾汪兆鏞的道光壬子年的舊説之誤,還可糾方寬烈的咸豐壬子年的新説之誤。(鄺耀林攝)

【圖11】弘仁殿的楹額題匾上的“道光八年”題款,不但可證明此殿並非天妃廟內最古的建築物,而且證明汪兆鏞所説的“弘光元年”匾額其實就是此“道光八年”匾額的誤記。(鄺耀林攝)

【圖11】弘仁殿的楹額題匾上的“道光八年”題款,不但可證明此殿並非天妃廟內最古的建築物,而且證明汪兆鏞所説的“弘光元年”匾額其實就是此“道光八年”匾額的誤記。(鄺耀林攝)

【圖13】正覺禪林廟門置於神殿前部右側,這座廟是清代始建的。

【圖13】正覺禪林廟門置於神殿前部右側,這座廟是清代始建的。

【圖10】弘仁殿神龕右側石柱刻字: “道光戊子年仲夏吉旦”確證此年,為該神龕及整個弘仁殿的建修之年。

【圖10】弘仁殿神龕右側石柱刻字: “道光戊子年仲夏吉旦”確證此年,為該神龕及整個弘仁殿的建修之年。

四、是經實地反覆考察研究分析發現,汪兆鏞曾追憶説其在1911年看到過一個有弘光元年題款的弘仁閣楹額,這也完全是汪氏個人誤記或臆造之説,貽誤後學不淺。至今仍有不少學者據此而提出了種種誤解錯説爭論不休,此乃過於相信名家之過。其實,從現場實物的證據分析可以知道: 自從有了道光戊子年(1828)的“弘仁殿”的殿名匾額之後,直到今天,就根本不可能再有早於此匾額的所謂弘光元年的“弘仁閣”楹額的存身之所,汪氏是絕對不可能在1911年看到今天弘仁殿匾額之處有其所説的那塊弘光元年的楹額。他所能見到的,就祇能是我們今天所能見到的道光戊子年的匾額。【見圖11】因此,和他曾把“鏡海”的石刻記年由癸卯誤説為壬子相似(此誤詳見下文第五點),這裡是既把“弘仁殿”誤稱為“弘仁閣”,又把清道光八年之匾誤説為明弘光元年之匾。其實,稍加推敲便可知此廟不可能有弘光元年之匾,即使有,也不可能在整個清代一直保留下來。因為弘光是立福王為帝於南京的南明抗清的小朝廷之年號,其存在的時間祇有五個月: 約為公元1645年2月至同年6月。因此,這一年號能否迅速地傳至澳門並被天妃廟即時用於殿門匾額之上,實屬可疑。即使用了這一年號題匾,在清初嚴於鎮壓消滅反清復明活動和思想的時候,駐澳的清朝官吏亦不可能容許此匾堂而皇之地懸掛下去,甚至一直掛到1911年時仍被汪氏所見。而且更為可疑的是,據説在進入民國十多年之後,在清代一直保存完好的這塊匾額,卻在該廟沒有甚麼重大變故的情況下,反而莫名其妙地神秘失蹤了。而所有關於此匾的離奇命運的故事,歷來是祇有汪氏一人提供過所謂見證之詞,為何從來沒有另一個人提供見證呢? 由此可見,此一匾額其實祇是汪氏個人誤記或臆造的產物,實際上並沒有這樣的匾額存在。這樣的誤記或臆造的確是過於離譜兼離奇古怪了,可以説這已超出了常規研究的範疇,以至過去雖然有的論者已經知道並且指出過其説有錯,但充其量祇敢説他有小小的錯誤,是把弘治元年誤記為弘光元年了。因此不但無法準確地糾正汪氏之誤,反而成了以誤糾誤,錯上加錯。(20)這和下文所論的方寬烈在“鏡海”刻年問題上的以錯糾錯,是同蹈一道覆轍的。因為如此離譜的錯誤竟會出於大名鼎鼎的汪氏筆下,的確是令人難以想象的。然而這卻是事實,令我不能不在深感遺憾的同時,要盡全力予以徹底的否定。據説: “目前,澳門有些人士認為,媽閣廟中最古老的弘仁殿建於明孝宗弘治元年(1488年),媽閣廟始建於明朝成化年間(1465-1487年),迄今已逾500年。”(21)既然弘仁殿是媽閣廟中最古老的殿,按理就是始建廟時之殿,但是持此論者卻又説整座廟的始建起碼要比弘仁殿早一年。可見,這種看法是企圖調和“成化年間説”與“弘治元年説”,結果變成自相矛盾,不攻自破。

那麼,能否仍然取其中所謂“有記錄”之一説,繼續假定弘仁殿是最古老的建築,其始建年代比神山第一亭以及李鳳建的神龕年代要早,祇是在道光八年重修時把有關始建年代的石刻匾額毀滅了呢? 本人經反覆研究分析,這一假設是完全不能成立的。理由如下:

(1)如前文第一部份之第1點所論證,如果弘仁殿是比神山第一亭及李鳳建的神龕還要早建的廟宇部份,則該兩處的刻文及《澳門記略》的有關記錄便要改寫。因事實並非如此,故可反證弘仁殿必定是在德字街眾商所建的神山第一亭之後,以及李鳳所建的神龕之後才建的。(2)如果弘仁殿是最先建立的主要建築物,則“神山第一”之額名就不會刻在石亭的門上,而會刻在此殿的門上。同時清初的石刻詩文等不會集中詠寫神山第一亭,而對此弘仁殿毫不提及,足見這些詩人當時所見是有神山第一亭而沒有弘仁殿的。(3)如果是道光八年的重修才毀滅了以前初建時的匾額,則依神山第一亭之例,會在有關匾聯的刻文上先寫初建之年,然後再寫本次重修之年。現看弘仁殿內的神龕邊柱的建立之年與其大門上匾額重修之年皆祇提及道光八年,則可證當時對此殿內外修建的人是不知以前此處曾有殿、龕的,否則一定會把過去的殿、龕的建年寫上。(4)該殿神龕與李鳳所建神龕相似,但卻無類似的建龕人題名刻石於後,祇有前述立龕之人鄭樹堂的題名刻於神龕左邊柱上,立龕記年為道光戊子年(1828)刻於神龕的右邊柱上。如前所論證,這些內證可以充份地證明此神龕為道光八年仿照李鳳所建之龕而立的,同時也就證明奉祀此一神龕的弘仁殿也是此年建立的。

五、是發現了張應麟(玉堂)的“鏡海”摩崖石刻是刻於清道光癸卯年(即道光二十三年,公元1843年),【見圖12】以前流行的是汪兆鏞在民國初年提出的道光壬子年之説,但是正如方寬烈指出,道光並無壬子年,故此汪説肯定有誤。而方氏為糾正此説而提出的咸豐壬子年(1852)之説,也是未經實地考察的想當然之誤説。(22)

【圖14】今媽祖閣廟在明代的正名為天妃廟,《澳門記略》的娘媽角圖中的廟門匾額寫有“天妃廟”之名,就是其中的一個有力的證明。

【圖14】今媽祖閣廟在明代的正名為天妃廟,《澳門記略》的娘媽角圖中的廟門匾額寫有“天妃廟”之名,就是其中的一個有力的證明。

【圖15】現廟的大門楹額題名為“媽祖閣”,有些人便據此認為該廟是由福建人創建的,所以其最初正式之名就是照福建人的習慣稱為媽祖閣,而天妃廟則是其俗稱。實際相反,該廟原為官方與澳門最早的本地街商合建,所以其正名本來是按明朝官方的統一之名稱為天妃廟。以福建人之俗稱媽祖閣取代天妃廟之正名地位,其實是清代福建人掌管了此廟後才可能發生之事。

【圖15】現廟的大門楹額題名為“媽祖閣”,有些人便據此認為該廟是由福建人創建的,所以其最初正式之名就是照福建人的習慣稱為媽祖閣,而天妃廟則是其俗稱。實際相反,該廟原為官方與澳門最早的本地街商合建,所以其正名本來是按明朝官方的統一之名稱為天妃廟。以福建人之俗稱媽祖閣取代天妃廟之正名地位,其實是清代福建人掌管了此廟後才可能發生之事。

六、是發現今天的媽祖閣廟,實際上由明清兩個不同的朝代、不同的人所建的兩個廟合併而成。前者是由明萬曆太監李鳳主建的神龕,及澳門的德字街眾商創建的“神山第一”亭為主體組成天妃廟;後者則是由清代移居澳門的閩、潮籍商人及官員為主建的天后廟(即今名“正覺禪林”的部份廟宇)。【見圖13】

七、是發現由於此廟是由官主商助共建的,是納入了“國朝祀典”的官方系統的天妃廟宇,並非純由民間商人隨意私建和命名的阿媽廟。故其正式的廟名應如《澳門記略》所載為“天妃廟”【見圖4】,媽閣廟或媽祖閣等乃清代閩潮人掌管了該廟之後以其俗稱取代原有正名的結果。【見圖5】現在有些論著不辨正俗源流,反以媽祖閣為原始的正名,天妃廟為後起的俗稱。結果誤導出所謂葡文Macau最初是得名於媽閣廟的誤説的產生和流行。(23)按葡方的資料最初有一説是指Macau得名於中國的神名(按此神名即指“亞媽”或“媽”),而不是如後來之説所誤改為得名於西方天主敎的聖母名,或得名於中國的一座廟名--媽(祖)閣廟。戴裔煊就曾指出: “‘馬交’不可能起源於‘娘媽角’或‘媽閣’。媽閣廟十九世紀的英譯文作Amakok Temple,(見The Chinese Recorder,Vol XIX,1888,Pp·125、168)用kok譯角的音,收聲是k,並不是復歸為Amacao。因此,我同意西方作家傳統的説法,認為Amacao是‘阿媽澳’的音譯。葡萄牙殖民者最初稱澳門的全名是‘中國馬交神名鎮’(Povoação do Nome de Deus de Amacao na China)、‘神名港’(Porto de Nome de Deus--原引文如此)。‘馬交港’(Porto de Amacao)等等。”(24)因此,從中葡雙方的資料可以證明: 據外文的Macau或Amacao等的得名來推定媽閣廟在澳門開埠前已建成之説,是根本不能成立的。

八、是發現現今在漢文資料中尚存的媽祖閣廟的傳説實際上有三個,分別由不同年代的人創造和傳播並記錄下來。其一,是與萬曆的天妃廟創建相應而流行的傳説,有一傳説的現存最早文獻記錄是見於《澳門記略》。其最主要的特點是明確説有關天妃顯靈及因此而建天妃廟的相傳故事是發生在明萬曆時,此説的天妃並不是由福建乘船來澳門顯靈的,而是遇難的閩籍船賈突然看見神女立於山側,便立即轉危為安。再有就是沒有説天妃廟是由這一船閩賈建的。其二,是與清初閩潮人為主建的天后廟相應而流行的傳説,其最早的記錄是見於清道光二十七年(1847)閩人所立的<香山濠鏡澳媽祖閣溫陵泉敬堂碑記>。此一傳説的主要特點是把相傳的時間由前説的“明萬曆時”改為“明時”,同時把澳門的天后説成是由“一老嫗自閩駕舟一夜至澳”的化身。最後把塑像、立廟、繪船形及勒石紀事等都歸於“閩潮之人商於澳者”。其三,是現今一些人受汪兆鏞誤記或臆造的弘光元年的弘仁閣楹額之誤導,因而進一步以第二種傳説為基礎,特別是利用了此説在年代上的模糊性缺陷,方便隨意塞進新的年代,結果就由“明時”加工出“明成化年(1465-1487)”或“明弘治元年(1488)”等新的傳説。至於本來是最原始、可信度最高的第一説因為有“明萬曆時”的比較具體的年代,不便加工改造為新説,因而被造新説者棄置。而在1984年搞的所謂媽祖閣五百年紀念活動,以及當年立於廟內的石刻《媽祖閣五百年紀念碑記》,其實就是受了媽祖閣廟建於成化年間之妄説誤導的結果。由於此説被載入了該廟最新的紀念碑記之中,從此就成為現今最流行而實際是貽誤甚大的一種妄説。因為在前述有關建廟的各説不同年代中,祇有“成化年間”之説是完全沒有一點前代留下的文獻資料為依據,單憑今人之口講估計而隨意定出來的。以上媽祖閣廟的傳説的演變史,很典型地表現了古史辨派曾指出的那種“層累地堆積而成的古史”的錯誤。(25)

九、有關馬閣廟的歷史和傳説的外文記載的研究新發現: 在關於媽閣廟的創建和發展史的眾多歷史神話傳説中,有一個是一百多年來似乎已完全被中國人遺忘了的,因而是從未進入中國的史家論著的。但早在1840年的英文《中國叢報》(Chinese Repository,今或譯作《中國文庫》)第九卷10月號第七篇的<澳門阿媽角媽祖婆廟記>(Description of the temple of Matsoo po,at Amakǒ in Macao),就是這個歷史傳説故事首次進入了的西方文獻。可見其來源甚早,至少在1840年尚在澳門相當流行。根據本人的最新研究結果證明: 這個古老的歷史加神話的故事傳説,其中主要的有關建廟部份的故事,就是根據欽差太監李鳳在萬曆年間來澳門主建天妃廟的史事衍化出來的,因而具有其他傳説所沒有的重要研究價值。

由於歷史受到神話傳説成份的掩蓋,加上這個歷史加神話的故事在中國早已失傳,以及其在加工傳播和英譯著錄,最後進入英文的《中國叢報》的複雜過程中,去掉了最為關鍵的主角李鳳的姓名,以及失掉了一些關鍵的地名、官名的漢文的原型原意,所以雖然早已有一些葡國學者對此曾有所接觸和研究,但是迄今尚未有人能把有關史實的真相揭露。例如,在1979年文德泉神父便曾輾轉地通過二、三手資料(António Bastos,in the jornal Unico,Macau,1898),先既簡略又錯誤地摘引這一傳説。(26)其後又在同書另一章中,據稱是從原典中全文轉錄了這個歷史傳説故事,但卻沒有任何分析論述,徒然暴露了前後矛盾。(27)在1989年又有葡國學者路易(Rui Brito Peixoto)著文同時刊於《文化雜誌》第五期的葡中英三種文本,也祇是基本準確地錄載過這一傳説的前半部分。由此至今,都一直沒有人能指出這一傳説是源於對李鳳建廟史事加工的產物。本人也祇是在發現了李鳳於媽祖閣廟建廟的題名石刻之後,用來與該傳説的原文從頭到尾作深入的對比分析研究,才發現兩者的內在關係。文德泉的記錄基本失實,在此就無須詳加分析討論了。因為他的這本書祇是一本講媽閣廟的民間掌故性的旅遊小冊子,並非一本合符規範的歷史學術研究的專著,對有關資料的來源及真偽是不加研究分析的,所以其以訛傳訛之處甚多,例如該書提及一位“Emperor Sun-ke”(按: Sun-ke音譯為“信啟”),(28)現在查遍明清史上並沒有一位名叫“Sun-ke”的皇帝,再查對有關建廟傳説的原英文本,所提到的是“In the reign of Teenke(在天啓的統治時代)”。由此可見,文神父所説的“Sunke”應是“Teen ke”的訛傳。又如將原文的Kǒ錄作Kó,Hǒ錄作Hô,都是不夠嚴謹的。雖然文神父是我非常敬重的一位前輩長者,但是他的這本書顯然不是一本學術專著,不能按學術專著的規範來衡量。故我們現在亦不宜不作研究分析,就把該書的一些資料和説法當作信史直接引用。但是,現在仍然有一些人似乎不懂歷史學術和民間掌故有別,在討論媽閣廟的直接建廟時間的學術問題時,不加分析就真實引用該書的一些民間掌故傳説性的資料和説法來作為信史之證,以質疑和否定有關李鳳的題名石刻及《澳門記略》等建廟年代的記載,其荒謬不下於用《三國演義》的小説故事來否定《三國志》的史實記錄。有的人甚至連專家公認為真偽混雜,兼有後人偽託篡改的成份,全書可信性極低的平托(Pinto)的遊記資料,(29)也是不經自己對原著的深入研究,就直接把文神父此書所提到的片言隻語引以為證,説甚麼“平托在他的旅行記提到已經看到了澳門的媽祖閣”。這種不考而證的“拾人牙慧”的文章,而且是暗拾將近三十年前的非學術著作的牙慧再加進一步的曲解,以裝扮出其本人直接閲讀了平托的遊記而取得了可信的證據,在歷史學術研究已有嚴格規範的今天,卻居然可以冠以“歷史考證”之題名,堂而皇之地登於報紙的“學術”專版上,閲之祇有令人嘆息而已! (30)其實,文神父也祇是在其書的第七頁引述近人C. R. Boxer 《Fidaigos In The Fas East》一書的看法時説道: “The picturesque temple dedicated to this Goddess at the entrance of the Inner Harbour is the oldest buillding in Macau, and and is probably little changed from the time when Mendes Pinto and his compatriots first set eyes on it in 1555. ”這段話祇能説明文神父等人認為平托和他的同伴在1555年時見過澳門的媽祖廟,而不能説明平托本人在其旅行記中已提到自己看到了這間媽祖廟。有目共睹的事實是,無論是平托的信件還是其《遠遊記》一書,均無隻字提及澳門有中國的廟宇。(31)試問該文有何妙法可以無中生有地考證出“平托在他的旅行記中提到已經看到了澳門的媽祖閣”呢? 最令人瞠目的是,該文就是靠諸如此類的以訛傳訛的“考證”,證明出“媽祖閣建於1500年前”的新論。目前,這可以説是最值得注意糾正的一種學風不良、嚴重障礙及誤導澳門史研究的發展的偏向。因此,很有必要根據中西歷史學界公認的基本紀律和規範,審核有關澳門史研究者及其論著的學術專業資格,以杜絕濫竽者的誤導。(32)

為便於探討有關傳説的歷史真相,本文要著重對屬於學術論文的路易的文章作詳細的討論。下面,先對中、葡、英文本的《文化雜誌》(葡: Revista de Cultura,英: Review of Culture)第五期所載路易的文章: <藝術·傳説和宗敎儀式>(葡: Arte,Lendae e Ritual;英: Art,Legend and Ritual)中有關媽閣廟的建廟的傳説,作一初步的評介。

在路易的文章中一共介紹了四個“關於媽閣廟建立的傳説”,其中列於第一和第二的兩個傳説本身年代不明,同時著錄者的年代較後: 分別為高美士·路易斯(Gonzaga Gomes,Luíz)的《媽閣廟傳奇》,頁13-16,1967;文德泉神父(Teixeira,Pe. Manuel)的《媽閣廟》,澳門旅遊諮詢中心,1979年。這兩個傳説應是前述在中國清代才出現的傳説流傳到現代的變種。而第三和第四種傳説本身的故事年代都是“明萬曆年間”,而著錄者的年代都是較前兩説古老的: 第四説是錄自Tcheong-U-Lam和Ian-Kuong-Iâm引著,頁50(譚按: 即1571年張汝霖和印光任所著的《澳門記略》);而第三説是著錄於Chinese Repository,1850: 葡譯本,頁403。而此葡譯本又是譯自1840年的英文本。經查對1840年的Chinese Repository的英文原刊本,可知路易所引用的傳説,祇是題為"Description of the temple of Matsoo po,at Ama k in Macao"(《澳門阿媽角媽祖婆廟記》)的文章的中間一部分,在此文章題目之下標明為:"Prepared for the Repository by a Correspondent."可見該文實為一個記者特別為"Chinese Repository"採訪撰寫的一篇專稿。因此,這是有關傳説進入西方文獻的原始文本,可以用作糾正後來摘引者的種種誤漏。這篇文章其實已記載了從明末李鳳建廟,到清道光八年閩、潮商人把它擴建為媽角廟(或媽祖婆廟)的整個歷史過程。雖然,可以肯定由1840年迄今應有不少研究澳門史的外國學者讀過這篇文章,但是卻無人揭示其中包含的媽角廟的建廟和擴修的歷史過程,其主要的原因如前所述,是由於這些史實是經過神話故事的外衣包裝掩飾甚至訛變,略去了關鍵的歷史人物李鳳的姓名,而且把始建廟的年代由萬曆下移至五十年後的天啟。而李鳳建廟之事除了在廟中保留有一直不為外人所見,最近才被本人發現並公之於世的隱蔽題名石刻之外,根本就沒有其他史籍提及。所以文德泉及路易等西方學者對此毫不知情是正常的。加上他們對中國的歷史地名、人名不熟悉,故不能把有關英譯的名詞還原為漢文,這都構成他們對有關傳説探真的嚴重障礙。必須承認,路易的文章雖然有誤漏,但基本上把有關李鳳建廟的傳説部份正確地引錄了,這給本人的研究以莫大的啟發。本人是因為讀到路易的文章,才聯想到該傳説與本人新發現的李鳳建廟題名石刻有關,並下決心追查原文作深入的研究。現在,有必要先從路易的文章的中、英文本引錄這一傳説--這傳説其實就是在中國早已失傳了的關於李鳳建廟史事的神話化--再加以具體的分析如下:

關於媽閣廟建立的傳説之三

明朝萬曆年間(大約1573年),有一條福建船,船上供奉著媽祖神。這條船不幸失去控制,隨風浪漂流。船上的所有人都被淹死,祇倖存一個信仰阿媽神的船伕。船伕抱着聖像,決心死也不放棄她。他終於得到神的大力保護倖存下來,當風暴減緩時,他所在的船被拖到澳門,他安全無恙地上了岸。他把像帶到阿媽山,把它放置在一塊大岩石的基座上(這是他能找到的最好的地方),這是當地環境所能提供的最理想建寺廟的地方。

大約過五十年,天啟年間,有一個著名的天文學家,他通過天堂寳庫和人間珍寶之間一種對應關係(凡人不知)瞭解廣東省有一盛產珍稀發光的珠子的湖。因而他誠惶誠恐地向皇帝進言,力諫皇帝派人去取珍珠。皇帝陛下得知這一重要的消息,就派一名忠誠的僕從去找那美妙的湖。當他到達澳門時,這位欽差在阿媽角過了一夜,他在夢中見到了女神,女神告訴他,他尋找的湖在Keaou chow(或Keaou 縣)的Hopoo。皇帝欽差朝着女神指引的地方去了,果然他在那裡找到數以千計的最精美的珍珠。為了感激他曾獲得的神秘啟示,在阿媽角興建了座寺廟,供奉這一消息的提供者。(33)

其英文本的相關部分為:

Legend of the Founding of Barra Temple 3rd Version

(Source : The Chinese Reposity, 1840)

In the reign of Wanleih, of the Ming dynasty (about A. D. 1573), there was a ship, from Tseuenchow foo in the province of Fuheën in which the goddess Matsoo po was worshiped. Meeting with misfortunes, she was rendered unmanageable and driven about in this state, by the restless winds and waves. All on board perished, with the exception of one sailor who was a devotee of the goddess, and who, embracing her sacred image, with the determination to cling to it, was rewarded by her powerful protection, and preserved from perishing. Afterwards when the tempest subsided, he landed safely at Macau, whither the ship was driven. Taking the image to the hill at Ama ko, he placed it at the base of a large rock - the best situation he could find the only temple his means could procure.

About fifty years after this period, in the reign of Teenke, there was a famous astronomer. who from some correspondence (unknown to common mortals) between the gems of heaven and the jewels of earth, had discovered that there was a pond in the province of Canton containing many costly and brilliant pearls. upon which he addressed the emperor. respectfully advising him to send and get them. His imperial majesty, availing himself of the important information, dispatched a confidential servant in search of this wonderful pond. On arriving at Macao, and paassing the night at the village of Ama ko, the goddess appeared to the messenger in a dream, and informed him, that the place he sought for, was at Hopoo in keaou chow or the district of Keaou. He went to the place and procured several thousands of the finest pearls. Glowing with gratitude for the secret intimations he had received, he built a temple at Ama ko, and dedicated it to his informant.

(The Chines Repository, 1840; p.403(34)

【圖16】李鳳的供養像(右),及背面刻官銜題名的拓本照片(左)。此像原供養於廣州六榕寺寶塔第一層東邊的佛龕,即今供觀音之處,於1966年的“文化大革命”之“破四舊”運動中被砸掉頭部。

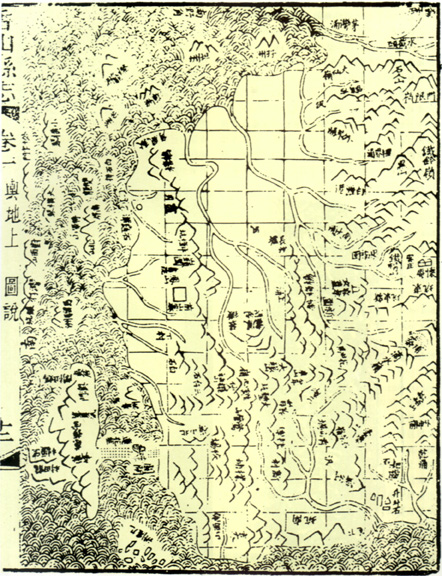

【圖17】 (之一) 道光《香山縣志》卷一<輿地> (上)圖説所載有關澳門與鄰近的九(星)洲的古地圖。

左下角近九星洲之“澳門”祇是半島一端毗鄰“夷居”和“媽祖閣”東北面的一個地點名稱。

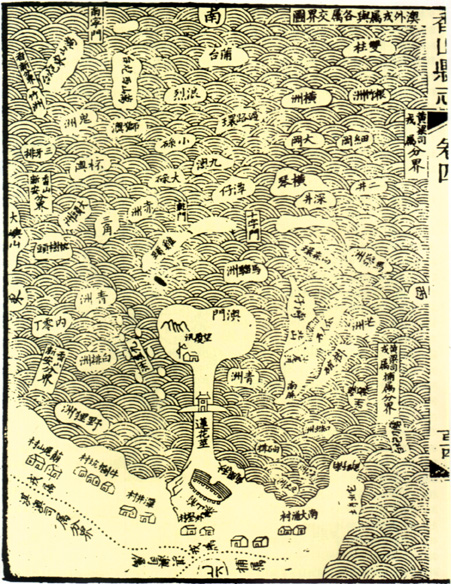

【圖17】 (之二) 《香山縣志》卷四之<澳外戎屬與各屬交界圖>

以上中文本固然有漏譯處,如Tseuenchow foo 應為泉州府的譯音,這在中文譯本失蹤了。而英文本也有訛誤,如其Fuheën,原名為Fuhkeën,又如其Hopoo,今查對原刊的英文本作Hǒpoo。而且原文的“Kǒ”是阿媽角的“角”字的粵音,則由此可推斷其“Hǒ”應為粵語的“河”字音。在把以上傳説的神話加工成份去掉之後,可以看到其中所隱藏的歷史事實的原始資料就是: 在媽祖閣廟留下建廟之名的欽差祇有一個人,這就是萬曆年間的太監李鳳,而傳説中的欽差是皇帝的“一名忠誠的僕從”,這是與李鳳的本職為太監的身份相符的説法。而欽差的任務是到廣東尋找“珍珠湖”的神話傳説,其實就是根據李鳳在媽祖閣廟的神龕殿的石刻題名中的官銜開頭部份: “欽差總督廣東珠池”演化杜撰出來的。珍珠湖的“湖”字在英文本原作“pond”,這一英文單詞的漢譯名詞為:1池塘,2海洋。(35)由此可見“珍珠湖”的“pond”的正確漢譯應為池或海,所以“珍珠湖”在漢語故事的原詞應該是“(珍)珠池”或“(珍)珠海”,這與李鳳的官銜有“珠池”之名,以及和澳門的媽角鄰近的陸海區有“珠海”之稱是相吻合的【見附圖16】。所以從英文回譯為漢文應是“珠池(或珠海)”,而非“珍珠湖”。所謂“珠池”本來是指靠岸而且海水較淡,可以出產很多珍珠的海區。例如屈大均説: “其(珠池)底皆與海通,海水鹹而珠池淡。淡乃生珠”。屈大均還有詩句形容“珠池”的範圍廣闊説: “珠池千里水茫茫”,(36)這應是“珠池”又有可能被民間故事衍稱為“珠海”的原因。至於前述譯作“珍珠湖”之誤,首先是因英文的“pond”在葡文本被譯為“lago”,而這個詞在漢文之義有:1. 湖、湖泊。2.(公園等中的)池塘,小湖。3. 內海。(37)可見,這第一義項的“湖、湖泊”是英文的“pond”所沒有的,葡文本的原譯者最初可能是取其第二或第三義的,但經過幾度轉輾再由今人從葡文回譯為漢文時,就誤取了“lago”的第一義,結果就把“珠池(或珠海)”變為“珍珠湖”了。再看,該傳説講女神托夢給李鳳,指示珠池(或珠海)在Keaou chow的Hǒpoo。由於最初的英文譯錄者對其所聽到的傳説中的Keaou chow不知其在粵語漢文中的具體所指,祇是籠統地以為這可能是一個州或縣的行政區名,所以就加上了含糊的“或説”來補充説明,寫作: “Hôpoo in Keaou chow or the district of Keaou”。而現在的著譯者也都不知這三個英文詞是譯自漢文的甚麼詞,所以路易的文章的中文本就祇好原文照錄這三個英文詞入中文的句子之中,寫作: “Keaou chow(或keaou縣)的Hopoo”。其實Keaou chow應為粵方言的“九洲”的音譯,今珠海市陸有九洲港,海有九洲島及九洲洋等名可以作證。由此可見,現今以“珠海”為一新興的城市名,應當是源於這一個明清以來,在澳門珠海一帶所流傳的九洲洋是盛產珍珠之池或海的神話傳説。【圖17】同時,Hôpoo也應當是“河泊”一詞的粵語的音譯,是指河泊所派駐在九洲負責徵收漁商船舶的税務官員,其職權近似於後來的海關官員。正如戴裔煊指出:18世紀時在澳門的葡萄牙人“仍然稱設在澳門的中國海關長官為‘河泊’(hoppo),顯然沿用舊稱。(見G. Anson,Voyage Round the World,頁325、328)”(38)前引的hǒpoo與此處的hoppo,當是因為發音者的鄉音差異或譯者的譯法差異,而造成了ho和hǒ,ppo和poo之異。河泊之所及官員與天妃廟的歷史關係密切而悠久。例如嘉靖《香山縣志》卷三<公署>載: “河泊所,在縣西城外石歧山下,洪武十四年設,本所官夏凱創,今廢,來官者咸寓於民家。”康熙《香山縣志》卷一<公署>沿用此載。由此可知香山河泊所在萬曆時已沒有固定的所址,要因應內外船舶聚泊之處而移駐於該處的民房。又如嘉靖《香山縣志》卷八<寺觀>載: “天妃廢宮在河泊所前,洪武中千戶陳豫建。”由此可知香山河泊所早在明初已和天妃宮有同興廢共命運的相互關係,這是神話傳説把澳門的媽角天妃托夢內容和香山的九洲河泊扯上關係的歷史原因。又同上書卷一<水土>載: “望門山在縣東南一百一十里,起自北嶺,延袤二十里,突起群岫,隔九星大洋,內包鄉都,外泊艘艦,漁樵蝟集。”其下文又載: “九星洲山,九峰分峙,多石巖石屋,靈草石上,溜水甘美,為番舶往來所汲,曰天塘水。”又道光《香山縣志》卷一<輿地>上<圖説>載: “濠鏡澳外東十五里為吉大汛,二十里為九星洲山,其下為九洲洋。”【圖8】由此可見,與澳門相鄰的九洲島及九洲洋一帶,也曾是中外船舶停泊聚集補給之處。自然也是河泊所的官員要經常前往駐守徵税的地方。李鳳作為廣東的税監,河泊所也是他轄下的機構,他到過九洲的河泊所駐地自是正常之事。但是説李鳳因為在媽角村過夜而得媽祖的報夢指引,結果真的在那裡找到數以千計的最精美的珍珠,這顯然是神話的移花接木手法,把李鳳在廉州等處的珠池所得的珍珠,都説成是在鄰近澳門的九洲所尋得。雖然神話可以把九洲説成珠池甚至珠海的所在地,但是實際上香山縣在明清時期並無特產珍珠的地方,所以該縣在明清兩朝,都沒有作為土特產而專門為朝廷生產和進貢珍珠的任務。例如,黃佐所撰嘉靖《香山縣志》卷二<土貢>説: “……其後增翠毛、生漆、馬牙等,香黃白等、藤肨襖、珍珠、枝圓、皮硝、銅鐵……等物,俱非土產,咸出自均平錢。”由此可見,即使李鳳能夠從香山縣搜括到一些珍珠,也肯定其數量不可能達到“數以千計”。今按《明史》卷八二<食貨志>六載: “李敬、李鳳廣東採珠五千一百餘兩。”而同書卷三0五<宦官·梁永傳>載李敬每年“得珠近萬兩”,這些都是就全廣東的採珠量而言的。顯然,自古以來就是非專產珍珠的香山縣,是不可能一下子就在九洲找到數以千計的珍珠的。據《明會典》卷三七【金銀諸課】載,珠池課徵取於廣東,具體的珠池有廉州府的楊梅、青鶯、平江、永安,雷州府的樂民。(39)據屈大均《廣東新語》卷十五的【珠】條説: “合浦海中,有珠池七所。其大者曰平江、楊梅、青嬰,次日烏坭、白沙、斷望、海豬沙,而白龍池猶大。”可見廉州的合浦為珠池的主要所在,所以談遷《國榷》的“神宗萬曆二十七年二月戊午”條下所載有關李鳳之首次欽差任命為: “命內臣李鳳採珠廉州兼徵市舶司税課”。(40)因此,在澳門鄰近的今珠海市附近的九州洋與李鳳所奉欽差之命管豁的珠池是無關的,而祇是與其兼徵市舶司税課之責有關。總而言之,有關欽差官員因媽祖托夢而在九洲找到珠池或珠海的故事是移花接木的虛構。現在姑勿論李鳳在澳門阿媽角建廟的原因,是否出於酬謝媽祖給他報夢指示珠池的地點這一莫大的神恩,而李鳳為媽角的天妃廟的創建者,則是有新發現的李鳳的掛銜題名建廟的石刻為鐵證,可以説是不容置疑的事實。而且通過前述對有關民間神話傳説真實成份的檢核和印證,還可以進一步證明了李鳳留下的石刻本身在史學研究上的權威性和可信性。由此可以更明確地提出一個基本的原則: 作為澳門歷史的研究者的科學研究工作,是要用可靠、真實、權威的信史資料去檢核和校正民間傳説的神話故事,而不是相反,用民間傳説的神話故事來質疑、否定以至取代信史的資料記錄。

【圖18】20世紀80-90年代之珠海區域示意圖

從以上分析可知,身為外國人的路易由於缺乏對李鳳建廟史事的瞭解和研究,加上對一些來自漢文的特殊而又關鍵的歷史名詞術語也無法正確地回譯還原,以至該文後面還根據他當時採集到的其他民俗傳説,把“珍珠湖”的珍珠含義解釋為“來自魚鱗”,認為珍珠可以作為“財富不斷地滾進來”,以及“來自水產品而昌盛的意思的”聯想和象徵。對於不大掌握和瞭解中國的第一手的原始史料的外國學者,有諸如此類的誤會是可以理解的。有必要再次説明: 路易的文章對有關神話傳説所作的引錄和研究分析,對本人的研究是有直接而十分重大的啟迪。可以説,沒有路易這篇文章,本人肯定是至今不知道有關李鳳建廟的這個神話故事傳説,也就不可能作出前述的研究。這説明在澳門史的研究中,加強中葡及各國學者的研究交流和合作,是十分必要的。

最後要指出: 在路易的引文部份之後,原刊之文接着尚有一大段記述值得摘錄分析如下:

(前接路易所引之文)This temple stood until the 8th year of the present monarch (12 years ago), when it was found that the temporary repairs were not sufficient to supply the wastes of time. The ruined condition of the building aroused the zeal of the Fuhkeen and Taychow merchants, who subscribed more than 10,000 taels of silver to erect something more honorable to their favorite goddess. This was the origin of the present assemblage of buildings. The upper temple they dedicated to kwanyin, The Goddess of Mercy; the middle one they designated the temple of Universal Benevolence, and the lower one they called after the name of the village in which it stands. At the side of the latter they erected buildings, designed both for a temple and monastic apartments, and in both of these they placed images of Matsoo po. In the last-mentioned residence several priests dwell, who pay the usual moring and evening adoration to the goddess, keep the temple clean, and assist the worshipers to present their offerings and prayers.

(下文尚有兩段描寫媽祖廟山上的石刻文字的,本文就不引論了)【見圖19】

以上引文,可説是作者對當朝皇帝道光八年(1828)間的媽祖廟擴建史的實錄,這對今天的研究有十分重要的參考價值,對化解前述一些人的疑議也會有很大的幫助。如其中述及閩潮商人花了超過一萬兩白銀對媽閣廟加建的結果,就是記者目前所見的建築群: 包括頂層供奉慈悲的觀音的閣廟(即觀音閣),中間的題名為Universal Benevolence的廟(即弘仁殿),而低層的一座建築物(即山門)的名稱(即媽閣廟或媽祖閣),是根據其所在的村莊--媽角村之名而命名的。由此可知,記者對於距其撰文時祇有十二年的廟宇加建的史實是完全瞭解並作了實錄的,其中沒有半句神話。從這段實錄可以説明:1.弘仁殿是始建於道光八年,為破除此殿之前有弘仁閣是建於成化年間之説提供了又一力證。2.現在的山門也是始建於道光八年,其所以命名為“媽角廟”或“媽祖閣”,是因為其所在的村莊名叫媽角村,這也就是上文傳説中李鳳過夜夢見媽祖神的那條村。足證非此地名得名於此廟名,而是此廟名得名於此地名,所謂Macau是來自此廟名的音譯之説,可以休矣! 3.在上下文提及了全部新建的建築物,唯獨“神山第一”亭的龕殿沒有被述及,可見記者是把它們視為明朝欽差創始時的建築物,一直保持到道光八年而沒有改建。這些和本人在前文曾經證明過的一些結論,是完全吻合的。4. 以上在1840年所記載的媽閣廟的建廟和修廟的歷史和傳説,與1847年閩人所立的<香山濠鏡澳媽祖閣溫陵泉敬堂碑記>所載的傳説大異,足證後説是在1840年之後方才出現,甚至是在1847年立新碑時才改撰的,故不及前説何信。

以上的新發現及研究結果,對於進一步展開對媽祖閣廟的創建問題的研究探討,理應會有些推動作用。更廣泛一點説,對澳門史、珠海史乃至廣東史、中葡關係史等的整體研究。都會有相應的參考價值。和前一個發現的研究報告相同,這個報告本身也是本人初步探索的粗淺之見,有關研究尚待深化和擴展,有關媽祖閣廟節歷史尚有不少疑難秘密需要繼續發掘研究,在此,再次歡迎方家的專論賜敎,謝謝!

撰於澳門氹仔之東西書室

1996年7月28日初稿

11月1日第五稿

【註】

(1)見趙春晨《澳門記略校注》頁24,澳門文化司署,1992。

(2)見黃文寬《澳門史鉤沈》頁109、199,澳門星光出版社,1987。

(3)例如有論者説: “明成化二十年(1484),媽祖閣弘仁殿的興建即是一例,史稱: ‘澳門初為漁港,泉漳人士蒞止懋遷,聚居成落,明成化間創建媽祖閣。,”見《澳門歷史》(自遠古-1840)頁250-251,澳門歷史學會,1995。今按其引於所謂“史稱”而不注明出處的這段文句,查實是出自1984年撰寫的<媽祖閣五百年紀念碑記>。但是,即使是此碑記之引文,也祇説“明成化間創建媽祖閣”,並沒有説弘仁殿是建於成化間,更沒有明確説該廟及殿皆建於1484年。這可以説是對“成化年間説”的又一憑空發展。同時也是對《澳門古今》所主張的弘仁殿建自弘治元年之説吞併消滅。

(4)見戴裔煊《明史·佛郎機傳箋證》頁23,中國社會科學出版社,1984。

(5)見阮元《廣東通志·前事略》頁198、頁199,廣東人民出版社,198 1;談遷《國榷》五冊,頁4828、4845、4852、4864、4895、4900、4904、4925、4936、5066等,中華書局排印本;《明史》的<神宗紀>、<食貨志>、(宦官傳>等。

(6)參見章文欽《澳門與中華歷史文化》頁259,澳門基金會1995。

(7)見清道光二十七年立的<香山濠鏡澳媽祖閣溫陵泉敬堂碑記>(今在媽祖閣廟的正覺禪林之內)、1984年立的<媽祖閣五百年紀念碑記>。

(8)同註。

(9)轉引自李獻章《媽祖信仰研究》頁158,澳門海事博物館,1995。

(10)轉引自同上書頁115。

(11)參見同上書頁116-126。

(12)參見戴裔煊《明史·佛郎機傳箋證》頁59-60,萬曆《廣東通志》卷十八廣州府壇廟。

(13)見康熙《香山縣志》卷一○。

(14)見嘉靖《香山縣志》卷三。

(15)同註書,頁148。

(16)轉引自同上書,頁175。

(17)見章文欽<媽祖閣與澳門媽祖信仰>,載《學術研究》1996年第9期。

(18)參見同(註9)書頁104。

(19)參見同上書頁131。

(20)見費成康著《澳門四百年》頁7之註文所轉述。

(21)見同上。

(22)方氏之説見《澳門當代詩詞紀事》下冊433頁,澳門基金會1996。

(23)西方學者倡此説者為托利各爾脱(TRIGAULT),中國較早用此説者為汪兆鏞。參見李德超<澳門得名之由來與葡人之初來地為大門島考>,載《羅香林敎授紀念論文集》,珠海文史研究學會,香港,1990。

(24)見同註(12)書頁57。參考同註(20)書41-42頁。

(25)參見《中國大百科全書·歷史分冊》第2冊“古史辨”條及“顧頡剛”條。大百科全書出版社,北京,1992年。

(26)見文德泉神父(Teixeira. Pe. Manuel)《媽閣廟》(″MaKok-Miu")頁12,澳門旅遊諮詢中心出版,1979年。

(27)見同上書,頁18-21。

(28)見同注。

(29)參考張天澤《中葡早期通商史》頁87-90、95。中華書局1988年中譯本,香港。

(30)見楊仁飛《關於媽祖閣歷史的考證--媽祖閣建於一五零零年前》,載澳門日報1996年10月27日“學海版”。

(31)參考吳志良《澳門史研究述評》(二),載澳門日報1996年9月1日。《行政》雜誌32期也有收載,澳門政府行政暨公職司出版,1996年6月。

(32)關於現代史學趨向和史學基本紀律之間的關係,余英時曾作了很好評述,他指出: “今天的史學家可以在解釋和觀點層面自抒己見,但是如果他在基本紀律方面犯了嚴重錯誤,那麼他的史學家的資格便會受到懷疑。八十年代初期轟動美國史界的最大爭論--所謂‘亞伯翰案件(David Abraham Case)’是一個最有趣的例證……”見《錢穆與中國文化》頁177-181,上海遠東出版社,1994年。原任普林斯頓大學歷史系助理敎授的亞伯翰,因其著作所引用的史料極多嚴重失誤,違反了史學的基本紀律或規範,最終被逐出了史學界。這一案例是值得澳門史界中的違紀犯規者引以為戒的。

(33)引自路易(Rui Brito Peixoto)《藝術、傳説和宗敎儀式--關於中國南方漁民特性的資料Ⅰ》,載《文化雜誌》中文版第五期,澳門文化學會1988年。

(34)引自同上雜誌的英文版。

(35)見陸谷孫主編《英漢大詞典》頁1408“pond”的釋義,上海譯文出版社,1993。

(36)見《廣東新語》卷十五<珠>。

(37)見周漢軍等編《簡明葡漢詞典》頁591“lago”條。

(38)見《明史·佛郎機傳箋正》頁57。

(39)見該書排印本頁269,中華書局,北京,1989年。

(40)見談遷《國榷》第五冊,頁4828,中華書局排印本。

*譚世寶,歷史學博士,澳門大學助理敎授、澳門博物館特約專題研究員。