總想再去看一次艾青,總也沒有機會。説是“沒有機會”,其實是現代化都市的一種病,一種人與人之間交際的懶病。三四年前還沒有搬家,我離艾青家不遠,二十分鐘自行車就到,去的“機會”也就多。搬了家,跑遠了好幾倍。沒有私家車,於是連親友之間拜年都常常靠電話了。

終於有一天,大概是二月的一個星期日下午,我下定決心前去,便給高瑛打電話,説自己快一年沒見到艾老了,太想他了,今天一定要去! 可電話裡高瑛還是表示了為難: “今天風那麼大,改個時間行不行? 再説我過一會兒要上機場接客人。改個時間你來好好玩玩。”

我猶豫了。我知道高瑛這位熱心人的脾氣,我要去,她肯定要陪着一起同艾青説説話,再一起吃一頓飯。高瑛對朋友總是很“哥兒們”的,每逢我要出國或是甚麼的,她還會主動問: “缺不缺錢? 我支援你一點吧! ”高瑛的熱忱也可説是艾青人格的側影。

誰想我這一猶豫,竟失去了同艾青這位我一生最敬重的詩人、也是長輩兼朋友的最重要的見面機會。待到我再見到他時,他已是仰臥在鮮花叢中的最後的艾青了。

艾青從那遙遠的地方歸來,從那遙遠的歲月歸來,已是年近古稀的人了。他那智慧的大腦奮力運作了幾年,創造出了他文學藝術生命的第二次輝煌,這已經是奇蹟了。這也是他積澱得太久,思考得太久後的噴發,比火山更為絢麗的噴發。在那幾年裡,他常常是未明即起,披衣寫作,追回他失去了過多的時光。然而,他的曾經承受了過多的苦難的心臟終於不堪重負了。

1986年6月的某一天,在北京遠望樓賓館舉行的一次詩歌討論會正在進行。坐在椅子上的艾青突然捂住胸口喊起來,會議立即中斷。艾青喊道: “我的時候到了! ”那聲音竟還分外宏亮。我和幾個年青的詩人急忙前去,將他扶躺在一張沙發上並奮力轉移到房間裡以等待從醫院趕來搶救的大夫。艾青似乎是太累了,睡着了。當時我祗有一種預感: 他喊得這麼有力,他會闖過這一關的,因為中國的詩歌在支持他,中國的詩歌需要他。果然,他醒了,並輕聲喊我的名字。我知道他不為別的,祇為他發病那一瞬間我趕到他身邊盡力照願他。我記得當時還有匡漢、雷抒雁和楊牧等人。我靠近他,他看到了我,汽笛一般噓了口氣説: “風暴過去了! ”

協和醫院的大夫和救護車很快來了,高瑛趕來了,艾青得救了! 事後我的感覺真像經歷了一場風暴。於是我寫了<風暴過去了——給艾青>這首詩:

一個老水手/突然間跌倒//很老的水手/曾經預言過建造遠望號的水手/曾經被囚禁在沙漠裡的水手/曾經被人們尊敬如同船長的水手/突然間跌倒……//老水手躺在/一群年青人雄健的臂彎//從他隧道一樣的瞳仁/流出了一道幻覺/他看見陸地迅速向他逼近/白色的岸在向他誘惑/還有為他開放的花叢與青草……

祇是一次暈眩,祇是一次跌倒,祇是一個午夢。我那樣寫着。因為詩的雙桅船還離不開這位老水手或説是船長。

強烈的暈眩過去了/風暴過去了……//敎堂的鐘聲從來不屬於海/不屬於哪怕外星人中的水手/更不屬於遠望號……//遠望號在歡呼聲中/將赤道風重新鼓滿風帆/駛向無邊無沿的大洋……

艾青得救了,中國詩壇鬆了一口氣。但也應當承認,生命的法則是無法更改的,衰老是無法逆轉的。儘管艾青智慧的大腦依然在運行,艾青依然快樂、達觀和幽默,但他畢竟已步入了垂暮之年。他祇能謝絕一切出訪活動,和大部份的稿約,過所謂“頤養天年”的日子。虧得高瑛年青能幹,幫他處理諸多雜事,幫他應酬各種關係,幫他料理種種繁瑣的又必須的生活細節。應當説,艾青的暮年是安定的、幸福的,當然也是榮耀的。這也是對他善良一生的一個回報吧!

以後有幾年,由於我工作變動和生活的一度動蕩,去看艾青的次數少了,但每年也總有一兩次。且常常是陪別人,陪那些崇拜敬慕艾青的人去的,或則是高瑛約幾個詩友小聚。艾青和高瑛對那些冒昧求見的,不分老幼尊卑,幾乎從不拒絕,總是像對待老朋友那樣,讓你感到無拘無束。而艾青總以他濃重渾厚的“義烏官話”,不假思索地創造出許多幽默的短章來。我去艾青那裡總是沒甚麼事,沒甚麼主題,多看他幾分鐘,多聽聽他説話,便是一種很輕鬆很愉快的事,是一種很大的滿足。

最難忘1992年3月中旬的一夜,我和妻子陪從德國回來的留學生小毛和他年青漂亮的女友曉靜去看艾青。那一晚難得沒有其他客人,我們原定祇呆半個小時,意思是不妨礙艾青早睡,可艾青見我們去很高興,還是多坐了一個多小時。

艾青常喜歡一見面就認真地同你開個玩笑: “你今年二十幾了? ”那副大智若愚的憨態立即叫我們捧腹,因為我和他交往已十幾年,僅僅為寫《艾青傳論》,談話也不下幾十次了。我趕緊説、我都快五十了。

艾青這才接着問,女兒多大了? 是不是住作家協會的房子。他知道我前些年住所不定,或許還預感到了我要回作協。

我向他介紹我的兩位遠道而來的朋友。艾青很關心地問: “那你們在北京住哪裡? ”聽説是住我家,艾青馬上説: “我家房子多,高瑛好客,你們住我家吧! ”初次相識便如此相邀,使兩位年青人十分感動。

小毛説: “艾老您要多注意休息。”

艾青卻説: “還是要多走動,朋友之間多點來往。”

高瑛在一旁誇讚曉靜長得漂亮,艾青問她是哪裡人,知是西安人,艾青馬上説: “唔,是巴黎西安! ”這是反應奇快的一句讚詞,我乍聽還以為他講了一句法語。艾青接着對曉靜説: “你要當個賢妻良母,他要是欺侮你,你就到我這兒來告狀。”艾青第一面就把他們當成自己孩子似地親熱與呵護,讓在座的人裡都充滿了暖意。

我正好帶來一套自己新出版的小説《相逢在布達佩斯》送給艾青,艾青翻了又翻,稱讚封面很漂亮,問是香港印的嗎? 多少錢一本? 我説就是華夏出版社出的,艾青頗為驚喜。艾青又説: “你的書應該分為兩半,一是布達,一是佩斯。”我知道艾青對歐洲非常熟悉,布達與佩斯本是以多瑙河為界的兩個城市,它們合併才百年左右。艾青又問我: “你覺得哪個更好? ”這倒使我一時答不上來了。

話題不知不覺中又轉到年齡。艾青説: “我自認為88歲了,其實是83。魯迅50多歲死的,我比他多活了30年。在報上攻擊魯迅的人很多,他是生氣死的。我和魯迅比,活得太久了。高瑛比我小23歲,過23年她再來和我相會。閻王爺有個記事簿,人的壽命在他手裡。閻王忘了誰,誰就活得久。”

靜聽着艾青關於生死的感喟,我們一時都默默不語,祇在心裡默默詛咒閻王爺多得健忘症。

小毛接着問艾青近來寫不寫了,艾青笑笑説: “我是自我停電了! ”小毛又問到艾老知不知道德國波鴻大學對艾青有研究的漢學家,艾青卻想到了他在蘇聯的老朋友彼得洛夫和費德林。

我們漫無邊際地聊着,也貪婪地吮吸著艾青信口製作的智慧的果汁。大屏幕電視機一直開著,聲音很小,這是為讓艾青有時能休息一下,分散一下精神。高瑛説: “艾青喜歡看電視劇,不少港台片他都看完了。可艾青特別愛看的是動物世界,那些活蹦亂跳的小動物,那大象用鼻子捲東西的樣子總使艾青着迷。”

我的妻子李丹在一旁説: “艾老能有今天,也是高瑛大姐的一份功勞。”

高瑛接過來説: “我祇是傳統的嫁雞隨雞。幾十年來有人對我説三道四,但我是無愧的。”

其實,我們都看得出來,高瑛對艾青的照顧是很周到的。僅一點就可説明: 搬進這所院子之前,高瑛精心設計了艾青從住房到客廳書房廁所餐廳乃至戶外院子裡的線路,沒有一個台階,全是緩坡。她是完全從艾青暮年生活的方便來考慮的。

李丹忽發奇想,希望艾青給尚不滿兩歲的女兒題一句話。艾青當時就要來紙筆,寫上“艟艟同志紀念”。這一稱謂把大家逗樂了,可高瑛把紙拿了過去説: “不要丟人現眼了,哪天早晨精神好了你再題吧! ”可惜的是這以後再也沒有機會,待我小女兒長大後才會懂得這是個多麼大的遺憾。

客廳裡光線挺暗,想來是為了保護艾青視力的緣故。但兩位年青人説,他們覺得這一夜特別的明亮。因為大家一起簇擁着艾青。那天夜裡兩位年青人興奮得在我住所周圍的街上遛到半夜。

1994年春天,我聽説艾青又病重,住在協和醫院的外賓病房,而且病得不輕。恰好我的一個朋友、匈牙利華人聯合會會長張曼新來京,他也是艾青的崇拜者,聽説我要去醫院,一定要跟我去見他一面。於是我們買了花籃、賀卡到了協和。

艾青的病房不大,所喜周圍還比較安靜。除開點滴架、一張特護用的窄床外,屋裡已放滿了鮮花。艾青半躺在可以升降的床上,臉色有點發黑,比起兩年前彷彿蒼老了許多。

更讓我心酸的是,他臉上、手上塗滿了斑斑圈圈的紫色藥水,據説是內分泌的原因,全身起了許多東西。

我不忍看艾青受病痛煎熬的樣子。張曼新也輕聲對我説: “想不到。”本來張曼新是想問問艾青是否有話或信,他可以捎給匈牙利總統。據張曼新説,匈牙利總統和艾青是留學法國時的同學。

艾青握住我的手,叫着我的名字,一直捨不得放。他的手既溫熱又綿軟無力,手背手指上都是紫色斑點。我又一陣心酸。艾青依然握着我的手,祇是已不能像兩年前那樣開口就是他特有的幽默。

沉默,我知道艾青是真累了。他時而微閉起眼,呼吸也顯得粗重。

我匆匆拍了幾張照,主要是為給張曼新留一個永久的紀念。

我知道我們不便久留了。當我再次伸手去同艾青握別時,我看見老人眼眶裡有淚花在動。我與艾老相識相知十六年,這是我第一次見到他流淚。

步出協和醫院,張曼新説: “看得出艾青對你感情很深。”我竟無語。我直恍惚這莫非是我同艾老的最後一面?

真成了最後一面。艾青在協和住了好幾個月,居然奇跡般地出院回家了。既是痊癒了,我也就疏忽了,僅通過高瑛和艾丹問了幾次情況,以致鑄成了我的終生遺憾和愧悔。我原本是應該像1986年那樣,在風暴又一次驟起時來到船長身邊的啊!

我在十年前的<風暴過去了>那首詩裡把大海和風暴比作好動的孩子。

可孩子們總還是要來的/孩子們總還是好動的/老水手微笑着眺望: 孩子們願意來就來吧/就讓我回到孩子們的懷抱

我覺得,最後的艾青,是回到了大海,回到了孩子們的懷抱。

(1996、7、23)

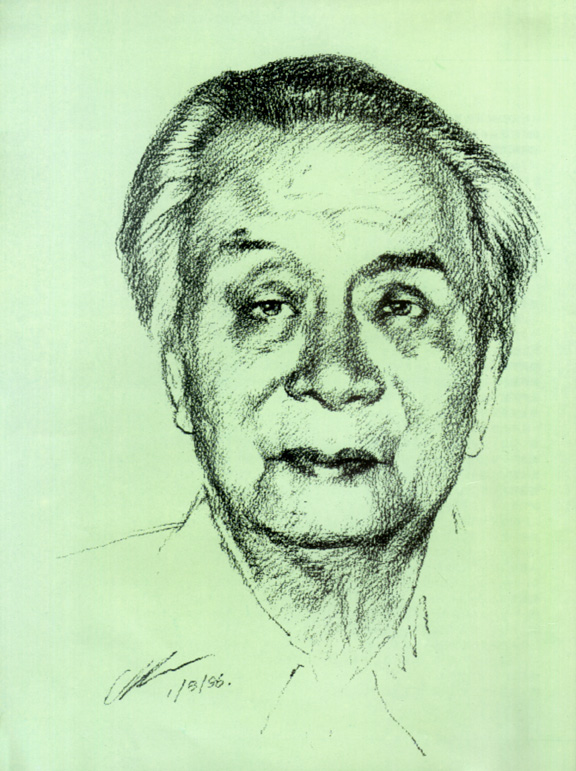

艾青畫像

*楊匡滿,北京《中國作家》雜誌副主編,中國新詩評論家。