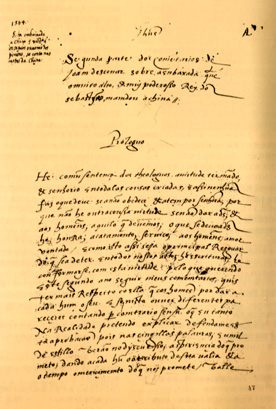

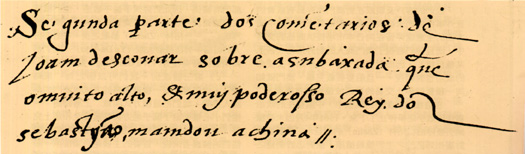

1563年出使中國外交文件手抄本首頁

1563年出使中國外交文件手抄本首頁

曼努埃爾王朝時期葡萄牙與中國(1513-1521)建立政治-外交關係的創舉激起了史學研究的極大興趣,其中以保爾·佩利奧特,羅納德·比紹普-史密斯,愛德華多·布拉松或阿曼多·科爾特松的研究較為突出。相似的證據與澳門建立和鞏固後相當長時間及1667年曼努埃爾·德薩爾達尼亞王朝建立時開始的17與18世紀葡萄牙出使中國的使節(其中有盧西亞諾·佩特奇·查爾斯·博謝爾、J. M·布拉加、約翰、E·威爾斯或若昂·德德烏斯·拉莫斯的名字)相一致。

然而在這兩個歷史年代中重要的一個,無論從其時間範圍還是從其歷史意義著眼幾乎都被遺忘了。在這段時間中起主導作用的時期之一無可爭辯地將是澳門開埠後的十年。在葡人到達東方和葡中關係的總架構中很難無視這件大事的影響,而且也不能忽視其對廣東省甚至對整個中國政治、社會及經濟形式的影響。它並非葡萄牙正式出使中國收獲豐饒的時期,而是作為以前一種以微小與經常的推進和後撤為內容的普通邊境外交的奉獻階段,其中吉爾·德·戈伊斯於1563年澳門開埠不久出使中國的外交使命顯得特別重要。

中葡資料來源的對照使重新評價這種外交使命的成敗成為可能,更重要的是有利於理解其在澳門社會,及其政治經濟生活中和在廣東、廣西特有的政治經濟生活中的深遠關係。

然而,在我們按照所提出的專題和時間開始引入正題之前,回憶某些尤其是唐·若昂三世(1522-1557)王朝時葡萄牙外部政治力量對華方針或許更有益處。

1511年征服馬六甲後(特別是1509-1515阿豐索·德·阿爾布克執政的印度政府期間),在印度洋及中國海規模宏大的海上貿易航線範圍的爭論中,唐·曼努埃爾王朝狂熱的擴張主義將一葡萄牙官方公司置於與亞洲政治權力及商業團體的競爭之中。

在第二階段(主要是1515-1518洛波·蘇亞雷斯·德·阿爾貝加利亞政府的無限寬鬆政策之後),對抗最終激起葡萄牙和葡-亞商人爭奪海上勢力的個人熱情。唐·若昂三世的東方政策為這種形勢,特別是在與中國接觸的有關問題上,帶來了明顯的轉機。

從那時起,作為對外關係的官方支柱之一,葡萄牙16世紀中葉的政治思想特別突出了(在歐洲中世紀的傳統中)友好的政治-法律觀念。拋開其一目瞭然的意義之外,這種在唐·曼努埃爾時代被推崇,並在某種程度上被帝國思想和印度洋地理戰略,造成之不利時局弄混亂了的觀念主要被用於國家之間的初次接觸,以避免敵對行為。而在1522年決定從中國各港口驅逐葡萄牙人的不幸事件後,這種觀念在中國問題上可能已顯出其緊迫性。

實際上,唐·若昂三世陸上的對華政策依賴於三大原則:

1. 與在(其它幾乎成為一個自由經商的“湖”的)中國海做生意的葡萄牙和葡-亞私營商賈關係中較大的實用主義。葡萄牙皇室認為,通過其在地方接觸中富有成效的協作,可以獲得葡萄牙貿易重新進入中國港口。

2. 通過與亞洲商業團體(特別是與在馬拉亞半島帕塔內港建立的團體,甚至伊斯蘭教團體)進行交易的方式增加容許度。認為為重新打開中國港口與其合作是必不可少的。

3. 在選擇中國的對話者時靈活的現實主義態度。對於葡萄牙皇室來説,中國皇帝不是第一目標,而各省地方官才是葡萄牙外交的首要目標。認為在這些當政者手中掌握了接受或拒絕葡萄牙貿易出現的實際決定權。

然而,直至1540年前後葡萄牙對華政策改革具有代表性的促進者並未獲得具體結果。一方面,在策劃開拓巴西殖民地和重新點燃關於放棄還是堅持征服北非的全國性討論中,大西洋國要求皇室加強作用。另一方面,在東方,葡萄牙與西班牙莫魯卡斯財產之爭要求唐·若昂三世做進一步努力。

另外,1540-1550的十年間,由於日本貿易“黃金國”的發現,尚未放棄在中國港口經商嘗試的葡萄牙和葡-亞私營商要果斷地改為為在中國南部海岸獲得一個中途停泊處和向日本市場供應中國產品的地點而進行努力。先是在福建,後在廣東,並於1557年後以持續漸進的方式在澳門彌補了這種不足。具有諷刺意味的是,這一年與唐·若昂去世是同一年。

雖然缺乏詳細研究,但卻不乏各種資料。可以推斷(1557與1568年之間)與亞洲有關係的統治時期和葡萄牙在西印度洋(卡納拉與馬拉巴爾海岸)及賽義當島政治-外交、軍事和經濟之全面努力相吻合。

由於從葡萄牙與葡-亞私營商賈在東南亞及中國海日益增加之滲入以及影響中獲得利益,而逐漸對與這些地區事務有關的印度國不重視,失去興趣或無能為力,一些在那裡以所獲得之首領角色和果阿總督及執政者權力代理之混合身份的葡萄牙達官貴人逐漸承擔了與某些亞洲權貴和在與中國有關係的事件中進行外交接觸的頭面人物。1563年吉爾·德·戈伊斯的外交使命恰好適應這種契機。

這樣,如同所預料的,16世紀50年代末,與葡萄牙和葡-亞私營商在澳門建立一個團體密切相關的葡中關係的一個新時期開始了。這是一個由為稱做澳門市政管理方案大量投資的人們領導的印度國邊緣規劃。

我們總覽一下16世紀60年代初澳門社會存在最初幾年的各方情況:

a. 第一方,由商人組成。這些年葡萄牙和葡-亞團體的經濟、社會與政治領導權在佩雷拉家族手中。其中最有名氣的是迪奧戈·佩雷拉(澳門兵頭,與1562和1564年間中國及日本的船舶隊長無關),吉列爾梅·佩雷拉是他的兄弟,弗郎西斯科·佩雷拉是他的兒子,而吉爾·德·戈伊斯是他的內弟和駐中國大使。他本人對一個在貿易與政治上如同戰時一樣無條件支持佩雷拉們的市民團體具有影響力,該團體中最著名的似乎是一個叫曼努埃爾·多佩納多的人。

佩雷拉們還支持了另外兩個重要的團體:

i)中國方面,一個商人團體,其中林洪忠(Lin Hong Zhong)的名字蜚聲香江;和一個由中國職業卑賤者組成的團體,一個非常特別的翻譯團體。由名叫托梅·佩雷拉的人領導的這兩個團體是佩雷拉們在中國的喉舌與耳目,他們在邊境外交的準備與後續工作中給予過可貴的幫助。

ii)耶穌會教士。由於迪奧戈·佩雷拉與聖方濟各(死於1552年)之間友好相處,佩雷拉的全體人員為重新引起中國和澳門的注目都加入了耶穌會教士團,也是為了教士團能隨時協助吉爾·德·戈伊斯的外交使命,這個問題暫且説到此。

無須對佩雷拉們(尤其是迪奧戈·佩雷拉)宗教信仰的可靠性和熱衷於使基督教進入中國,爭取新教徒--聖方濟各的夙願--的目的性所持過多懷疑進行辯解。但對於迪奧戈·佩雷拉一開始就是一個有明顯實用主義行為的人和他為其使命和澳門葡-亞市政管理規劃的保留所主張保證最實惠然而最合人情的計劃作出肯定應持慎重的態度。這樣,對於佩雷拉們和耶穌會教士之間以穩定澳門社會,確保中國地方當局的良好願望以及加強吉爾·德·戈伊斯外交使命的可靠性為獨特目的(在同時期論文中已十分清楚)所進行的合作列出三個主要的具體原因似乎是合理的。

i)耶穌會神父精神、文化及修養的高尚給予中國當權者深刻的印象。

ii)將宗教崇拜的各個方面(教堂、人物、儀式等)引入由葡萄牙人與中國人一起設計的形象中,希望奸商的壞名聲、兵匪、搶掠婦女和吞食孩童的事情慢慢消失。

iii)澳門社會中人員,社會乃至經濟衝突的管理。保證良好治安同時提防印度國和中國當局插手建立城市秩序、司法及良好政府的需要。

b. 澳門社會的另一方由葡萄牙貴族及其每年乘中國與日本巡遊船隻抵港之屬下的隨員組成。最近證明這種巡遊之優待多數都是給予中、小貴族(直至17世紀初期)以犒賞他們在東方為馬六甲兵頭服務盡忠職守。如同我們所理解的那樣,1564年對澳門生活來説是這十年中關鍵的一年。在這個港口同時出現兩個巡遊兵頭:唐·若昂·佩雷拉(一位馬六甲的舊兵頭)和路易斯·德梅洛·達席爾瓦。以戰時的勇猛殘忍而著稱的葡萄牙東方軍事精英成員一到澳門就捲入了對該市兵頭職位的權力之爭。他們突然對迪奧戈·佩雷拉和澳門商人利益的代表採取敵對行動。可以指出澳門人和贏得與路易斯·德海洛之競爭的唐·若昂·佩雷拉之間矛盾的兩種因素。我們先從總的矛盾因素談起。

i)要求迪奧戈·佩雷拉立即將澳門兵頭的權力交出。

ii)向唐·若昂在日本從事貿易的專門人員頒佈命令。

iii)命令撤銷吉爾·德·戈伊斯的外交使命並著其返回印度。

我們從中看到了能夠構成澳門社會兩個方面之間矛盾衝突的跡象和從根本上影響觀察。同中國(中國人)對話及面對澳門未來方式的東西。

i)如果澳門的葡-亞市政管理規劃失敗,迪奧戈·佩雷拉和其它澳門商人就會損失重大或損失殞盡,或者與中國地方當局的友好關係就會受到損害。澳門使他們捲入了吉爾·德·戈伊斯的外交使命為之帶來極大榮耀與尊嚴的同中國當局的日常交易之中。

ii)而唐·若昂·佩雷拉,路易斯·德·梅洛,他們的客戶及親戚在對澳門生存具有威脅的意外事件中則未損失甚麼。對他們來説,與中國方面的生意還停留在向日本市場提供商品的交易中,而且他們輕視了澳門商人的對外策略(甚至某種反抗),因而對吉爾·德·戈伊斯外交使命的成功也表輕視。一旦船隻裝載完畢,澳門就如同一種暫時停止交易的東西被遠遠拋在後面。

在這種尖銳衝突的氣氛中,中國發生的政治事件使敵手之爭停止了下來。1564年4月因未發糧餉引發停泊在柘林(Zhelin)的朝廷水師暴動造成對廣州郊區的進攻與燒殺搶掠。面對忠於朝廷之軍隊的威攝和以護城為嶂:的地方當局,暴動者很快控制了從東莞城基起往來廣州的水上航行。當有利時機出現時,迪奧戈·佩雷拉和澳門商人就向地方官員提供了軍事援助。澳門欲以這種辦法達到三個主要目的。

i)對暴動分子可能對澳門與廣州之間實行的貿易封鎖預先做好提防。

ii)對東莞暴動者襲擊澳門的企圖,及其進攻從因蘇林迪亞各港口駛往澳門的葡萄牙商船的海盜活動給以還擊。

iii)在澳門軍隊平叛獲得勝利的情況下,從中國方面獲取政治紅利,並加強澳門在地方當局和朝中的影響(其最重要的直接結果就是接受吉爾·德·戈伊斯的外交使命)。

根據中國當代資料來源,認為16世紀60年代最初幾年澳門問題在兩廣(廣東/廣西)甚至全國範圍內的政治爭論中佔據中心地位。與(對從中國方面獲得有效支持及其力量對比失望的)澳門商人的期望相反,出現了以澳門問題及其外交使命劃分,充滿矛盾及人員戰略大相徑庭的三個較大派別,每個派別都有一位領袖人物。

a)贊成澳門繼續存在的派別包括在16世紀50年代初保護過葡萄牙商人的所有人,他們以某種方式贊助葡人在澳門定居。在他們共同策劃下,葡人以馬六甲或暹邏人的外衣做掩護,贊成北京頒佈的進貢商品的規定。他們以合作的態度明智地(通過送禮和行賄)協調了自己的利益,地方繁榮(通過增加貿易活動)和經當地行政與軍事機構的資金捐助。這個派別的領袖是兩廣(廣東/廣西)海防總管汪柏。

b)反對外國人長期在澳門的派別集中了因個人的策略,或因對朝廷的忠心,對這種情況之未來結果深表憂慮的所有人。由於他們主要與軍事部門有關係,因此對經濟爭論不敏感,他們積極支持鏟鋤澳門居民,而且竟是在有效利用澳門的軍事援助平息柘林(Zhelin)暴亂之後。在這部份人的首腦中有巡按俞大猷(Yu Da-You),他們都與兩廣總督吳桂芳(Wu Gui-Fang)關係密切。

c)第三個派別,我們可以稱之為“策略派”。他們喜好以一種最策略的方式與澳門的外國人接觸,他們把這種方式叫做“上層路線”。他們小心權衡給予關乎地方與朝廷安全和領土完整(來自與外國人通商)之財富特權的利弊。對他們的擁護者來説,首要的主張是必須按照一般情況的對外關係和特殊情況與葡萄牙人關係的原則,使北京宏觀政策與地方實際政策之間形成一種默契。權衡的結果,他們提出兩個補充性綱領:政府加強控制澳門的各種活動,並對其鄰近地區實行最接近之軍事戒備。這個時期的反對派人物是朝廷督察龐尚鵬(Pang Sheng Peng)。作為一種跡象,它説明,明朝時,至少有一部份京官對南部沿海省份對外開放的政治、經濟改革沒有表示完全不可接受。

由於完全沒有1563年在中國行使外交使命情況的官方資料,因而妨礙了準確分析與果阿總督一起提出和制定的外交使命的情況。但是可以推測,迪奧戈·佩雷拉在印度國外交優先權一覽表中,中國從屬化的這個時期一直伺機行動,以提醒其自己和澳門商人團體把握葡萄牙對華外交的時機。目的還是保護與中國當局的一種平衡關係。澳門做為繁榮的國際貿易中心存在的真正試金石。因為在對此進行嘗試時,果阿出現了猛烈抨擊1563年外交使命真實目的的鼓噪聲,認為它與葡萄牙皇室的事業完全不相符合。

如同所預見的,澳門社會在追隨吉爾·德·戈伊斯的外交使命時遭到兩次挫折,使對澳門來説一個艱難的明天提早到來:

i)揭開了澳門商人的“偽裝”(主要是以暹邏或馬六甲人做掩護)。第一次以葡萄牙人的真實面貌出現。從表面上看,外交使命遭到了拒絕,因為在朝廷的檔案中沒有作為進貢者的這個國家。

ii)外交使命的失利(在澳門與廣州之間被禁的三年)表明,雖然(由佩雷拉家族領導的)澳門商人與華人有較好的聯繫,但他們尚未運用從其有效經營中獲得的經驗,對兩廣政治方式的微妙也不十分精通。

當現實不利時,他們希望看到中國方面對他們有利的一致立場。當估計正受人操縱時,澳門商人就像做一面照鏡子模仿別人的遊戲似的,按照某些中國官員(恰恰是最反對他們的那些人)的擺佈成為他們的工具。

隨著時間的流逝,他們懂得,為了拯救與中國地方當局合作的澳門葡-亞市政管理規劃,不應忘記表面的和諧與良好的理解曾多次掩飾了緊張氣氛與衝突。就像一句古老的馬來亞格言所説的:“不要以為清水中沒有鱷魚。”

【參考書目】

我們沒有介紹在文章開頭援引的,已十分熟悉和多次引用的題目與作者,因為這已超出了我們感興趣的論題與年代x史學的範圍。作為回報,介紹一些最新或鮮為人知--在澳門歷史及葡中關係領域中尚未公開發表的作品似乎更有意義。

作為增加了葡萄牙新文獻內容的對16世紀40年代葡中關係史料的初步研究,參閲了若昂·保羅·0·高斯達的《從曼努埃爾的夢想到約翰皇帝的現實主義》。《16世紀三十年代葡中關係》的新資料,里斯本,《研究》第50號,1991年,121-156頁。對於葡萄牙皇室與中國皇帝之間禮節性關係目前最全面和最集中的觀點參攷了安東尼奧·瓦斯貢賽羅斯·薩達尼亞的《葡萄牙王國》、《葡萄牙建立東方帝國的實力·權力及思想》、里斯本,1994年(印刷中)的有關章節。

從中國歷史的觀點出發,最完全與最令人興奮的著作--奇怪的是始終沒有發表--是嵇昌福的著作,《澳門的形成:從十六世紀中葉到鴉片戰爭西人在華經營的研究》,博士論文(複印件)、夏威夷大學、1978年。

沒有大量嚴格的,備有必要文件材料的書目-關於澳門的起源-基本是葡中資料來源交叉使用。但是,主要出自以下三份研究:若爾當·德·弗雷伊塔斯的《澳門,其十六世紀的歷史資料》、葡萄牙歷史檔案館第八卷、5·6·7號,1910年5-7月,第209-242頁,由澳門文化學會再版、澳門,1988年:潘日明神父的《四百年間的三位英雄》和《奠基者信札》,兩篇文章都刊登在澳門教區教會公報第62號,1964年10/11月號,第687-728頁和729-802頁;威廉·R. 烏賽制斯的《澳門的起源》,博士論文(複印件)、芝加哥大學、1958年。除此之外,還可參攷本研究報告,這是一份綜合性的研究,根據朱安弟·埃斯考巴爾斯的評論:《澳門早期的外交、戰爭與貿易》(C.1565年),葡萄牙太平洋探險國際研討會,加里福尼亞大學、聖巴巴拉,1994年(印刷中)。

同時期待編輯與澳門歷史有關的一對葡萄牙僑民到達的其它地區來説沒有其它書目輯要,其中關於文章中談及的某些人的書目可以參閲:查爾斯-拉爾夫·博謝的《遠東貴族》(葡文本),東方基金會/澳門海事博物館及研究中心,澳門,1990年;喬治·朱哈默爾·S. J. 《葡萄牙-亞洲之魂》、《在東方》、羅馬/里斯本,1963年,第121-149頁。

文章中提及的許多中國人的書目,可參閲H. A. 吉萊斯的中國圖書辭典,倫敦,1898年,特別是《明朝圖書辭典》,1368-1644年,L. 卡靈頓古德里奇和方兆贏版本,紐約,1926年。

在此感謝廈門大學錢江(Qian Jiang)博士為我們提供了各種中文資料內容的信息和對本論文第一次及修改補充譯文的評論。

夏瑩譯

*Jorge Manuel dos Santos Alves,里斯本新大學葡萄牙拓展和發現史(15-18世紀)碩士,澳門大學助教,葡萄牙東方定居史及東南亞史專家。