簡歷

讓·弗朗索瓦·雷吉斯·熱爾韋(Jean François Régis Gervaix)神父1873年12月2日出生於法國比伊區聖特立亞克(上盧瓦斯)。

進入位於柏街的巴黎外派傳教團神學院後,1898年9月24日被授任為牧師,成為唯一由塞米布萊(Lemipre)主教孔多(Condot)神父授任的牧師。

1898年11月16日自馬賽(Marseille)出發前往廣州,12月19日抵達香港,21日抵達廣州。先在廣州學習中文。1899年3月23日到從化傳教團工作,後來又到了佛岡傳教團,在那裡受到匪徒的襲擊。

1900年12月23日被派往新豐。1904年7月23日調離。同年12月10日,廣州教長讓·瑪麗·梅雷(Jean Marie Mérel)委派他去肇慶,當月12日他即動身前往。

1907年2月7日前往廣州聖心學校。

1908年1月8日梅雷教長從南特打電報任命他為主教府秘書。

同年10月8日,認為主教對他不夠尊重,遂辭去秘書一職。

1909年10月10日,梅雷教長給這位傳教士一個縣。

同年11月5日因不服從被教長停止神職。

當月24日,梅雷教長與他和解,撤回停職令,並派他去粤西主持彌撒。

11月29日,梅雷教長召見熱爾韋,建議他留在主教府。教長的意圖是派他去語言學校接替古爾迪爾(Gourdial)。

1910年4月10日,教長正式委派他去語言學校。他在學校得到的錢都逐漸流入教長的腰包。

1911年1月2日發生了飯桌事件。在梅雷教長的支持下,喬麥斯(Thomes)神父要他喝已變質的酒。梅雷教長當著在場傳教士的面説:“你如果不高興,就滾回去吧。”

1月3日抵達韶關,花費1100銀幣安頓下來。

在這以前的幾個地方任職時,他從未從教團得到一分錢。在新豐花了700,肇慶600,韶關1100,一共2400銀幣。

1913年4月18日接到梅雷教長新的命令,要他在一個月內離開韶關前往澄海。他服從了。

1914年蘇拉通教區從廣州教區分出,7月14日阿道夫·瑞薩克(Adolphe Rayssac)神父被任命為第一任教長,就職典禮由香港的多米尼克·帕佐尼(Dominique Pozzoni)神父(1905-1924)主持於1915年5月1日在香港舉行。

作為瑞薩克神父的朋友,熱爾韋神父發表了一篇題為“上帝保佑! 中國的一個新教長”的文章,載於1915年2月期《天主教會》63-65頁。

1916年離開巴黎外派傳教團協會,來到澳門教區。

作家

廣州的教會期刊名為“燕子(Hirondelle)”。鑒於熱爾韋的寫作才能,這份小雜誌或叫報紙就由他負責。

熱爾韋神父很挑剔,對誰也不客氣。傳教士們把這份刊物稱做“熱爾韋神父的報紙。”

1902年曾經有一個傳教士寫信問他的朋友,對熱爾韋神父報紙的看法。這位朋友立即回答説:“燕子? 別人叫它壞瘦馬(Hari-Delle)。我不喜歡這些壞脾氣的人。”

除了傳教士外,熱爾韋還是一個作家,離開廣州他仍然寫作。在澳門,他是《教區教會通訊》的主要撰稿人。梅雷教長在1910-1911年度報告中這樣讚揚他:“熱爾韋神父不僅負責粤西的傳教工作,還寫了許多文章使人們熱愛我們的傳教事業,並帶給我們的慷慨支持者們他們心中一直嚮往的國家的消息。”

詩人

除了作家外,熱爾韋神父還是一位詩人,其詩篇廣見於各種書籍、報紙和雜誌,包括《澳門教區教會通訊》。

他的詩集《Grisailles》的編輯A. 莫耐斯特(Monestier)為他寫了這樣一段序:

作為一位真正的詩人,歐多雷. 科隆班(Eudore de Colomban)對其靈感的傳遞估計不足……為無盡的神明苦楚而驚奇,詩人心靈的鳥兒必須衝破雲層把震撼的歌聲帶到平靜的頂峰,那裡永恆的理想光芒四射。悲愁就如傷口尚未痊癒的哀傷的朋友那樣溫柔,輕聲伴隨著那漂蕩的歌聲。信念像一道閃亮劃過,驅散了所有陰霾。

1916年到達澳門後,熱爾韋於7月1 6日在《進步》上發表以下詩句紀念庇山耶:

我祇知道你的名字不知道你的臉,

一張智慧的詩人的臉……

你的名字世代流傳光芒四射,

就像火焰依然存在,

在那遠離永恆動蕩之深淵的地平線……

危機時刻

1904年7月13日,熱爾韋致函梅雷主教:

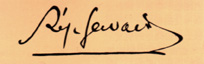

閣下,在上帝和我的良心面前,經過對賦予傳敎士的重大責任認真思索後,我感到自己不具備足夠的條件卓有成效地承擔我的神聖使命。因此,我不得不辭去我的廣東傳敎士職位,對此我感到十分遺憾。熱爾韋、(簽名)。

雖然繼續傳教直至1916年,但是他更傾心於寫作而非傳教。

衹是在澳門他才完全實現了自我,在此我們暫且不論。

傳教士生涯

在《Letres à ma cousine》中,他對自己的傳教士經歷作出了描述。1898年11月16日在馬賽上船,在海上漂泊30天,他一直嘔吐,臥床不起。如果問他對那麼多遊客曾經描述過的旅程有何感想? 甚麼都沒有。因為他甚麼都沒看見。一路上別人不斷地對他説:“快起來看,就像想象中的地方! ”

12月19日抵達香港時他才起來,從碼頭來到巴黎外派傳教團之家。這是位於凱因街34號的一座古老的寺院,歷盡蒼桑,在這裡留下了早期傳教士的足跡。在坡灣上船,8個小時後於12月10日抵達廣州。

他被介紹給他的同胞蕭塞(Chausse)主教。“主教身材高大,中式衣著,他的鼻型和閃著善意狡黠目光的略呈杏仁狀的眼睛,乍一看給我的印象是一個真正的中國人。穩健的步履表明他六十年的滄桑。他表現出古樸的風格和出家人的克己精神,以及深邃的洞察力和衷心的熱情。一個具有紳士風度和信念的人。”

那天下午,我戴上一條地道的中國假辮子穿上一雙毛拖鞋,人們叫我“Ip Ka Shang”。“晚上睡在上面,夢見天上的星”。

1899年3月29日,主敎委派我到從化、清遠、佛岡、廣寧和翁源五個縣去佈道。一位識路的女信徒陪同我前往。

3月30日他們在離廣州12里格的一固村子住下,受到村民和兒童的歡迎,他們好奇地向他打聽“大法”國。因為法國在中文裡的意思是“法律的國家”。

“啊,這是我25年生活中最美妙的時光,多麼清澈明靜的水! 上帝萬歲! ”他感慨萬分。

1899年10月10日在距廣州30里格的佛岡寫道,他感到身體很不舒服,幾乎快要死去,並引用法國詩人拉馬丁的詩句:“日出日落,分秒流逝,日夜匆匆,周而復始。”

他回到香港貝塔尼亞之家住下,今天這裡仍然屬於巴黎外派傳教團。12月25日寫作時,把自己的病與聖經人物拉撒路相比。

1900年5月17日回到佛岡後寫到,為了表明自己已痊癒,特用兩天時間馬不停蹄地從廣州走到佛岡,中間在從化住一夜,行程140公里。黃昏時分,甚至得背起他的僕人!

噢! 精力旺盛的25歲!

1900年6月1 6日他的保護神聖雷吉斯節那天,為一些農民洗禮後他感到很高興。

1900年8月29日寫自廣州,敍述23日從佛岡到廣寧時遭到一群匪徒襲擊的經過。那天早晨7點被8名蒙面匪包圍,匪徒們在他肩胛骨上砍了一劍,用鐵絲把他的雙手捆在背後,用棍子猛擊他的脛骨,並威脅説要把他們推到河岸下。最後匪徒們奪走他的護照,扒光他的衣服,揚長而去。他找到一些破布裹身,就這樣回到了佛岡。

在廣州,人們對此反應各異:“蕭塞主教以此取樂,法國領事奧多因發了一封電報,駐北京使節博先生警告人們小心。最精彩的是,我並無大礙,從而失去了一個不再煩擾別人的絕好機會。”

喬維克斯(科倫班)(Pe. Régis Gervaix)(Euodore de Colomban)神父之《澳門歷史綱要》

喬維克斯(科倫班)(Pe. Régis Gervaix)(Euodore de Colomban)神父之《澳門歷史綱要》

他向法國駐北京使節抱怨,要求中國政府給予補償。法國駐穗領事查爾斯·奧多因1901年8月5日覆信梅雷主教,轉達法國駐京使節的話:“熱爾韋神父要求由中國政府賠償損失,這不可能完全做到。外交使團所適用的原則規範,不允許他由於熱爾神父所受到的非致命傷而按照他的要求去做。”

熱爾韋神父回到香港貝塔尼亞療養院休息。1900年10月13日他寫道:“蕭塞主教昨天下午在香港貝塔尼亞去世了,終年62歲。人們悲痛萬分,我則更甚,因為他對我來説,既是一個導師,又是一個父親……”

“特納多斯的老主教站在蕭塞主教的骨灰前,灑下第一滴聖水,並用手在空中對亡者劃了一個十字。”

“我們所有的人排成隊,有傳教士、平民和基督徒,眼看著最可敬的廣東大主大教奧古斯汀·蕭塞(1838年生,1886-1900任主教)的棺木永遠地蓋上了。”

10月28日,熱爾韋在廣州記述了那年7月在北方大打出手的義和團運動。

由於廣東總督的和解精神,以及停靠在珠江的8艘歐洲砲艦保護著歐洲人,廣州城裡一片平靜。27日曾有一些軍官集會,決定轟炸廣州,但總督出面調解,避免了一場危機,後來他又下令制止對基督徒的逼害。

蕭塞去世後,又任命了一位臨時教長,他把熱爾韋從佛岡調到鄰縣新豐。

1901年5月19日寫自新豐的話,在他的朋友洛朗神父的幫助下,他得到了一筆對前一年遭受匪徒襲擊所受損失的補償。

7月20日信:“知道任命了一個新主教,讓·瑪麗·梅雷,47歲,我不認識。”聽説此人勇敢高大,為他和眾神父所不及。

9月2日寫自從化的信:“在我原來任職的縣中,還保留了鷓鴣山教區,那裡的人是外來移民,而他們的主人--廣東當地人更樸實,充滿活力。”

10月6日寫自廣州:“今天舉行了主教就職儀式……因為要有一個平等、民主和清教的代表,美國領事就成為唯一未佩帶裝飾和綬帶的人。”我們的法國領事風度翩翩,具有希臘人的優雅,加上他的劍,儼然一副科班派頭。葡萄牙領事溫雅,英國領事善幻想。廣州總督沒出席,在他的貴賓席上坐著肥頭大耳的韃靼元帥,他瞪著一雙牛眼注視著眼前的天主教儀式,如同鄉下人看雜耍。其他大小官吏瞪著小眼睛,驚奇地望著教士們手中的聖水盂、十字架、飾帶和頭冠等,顯出一副很高興的樣子……

文第米略的主教是主持人,這是一個矮胖而嚴肅的老頭,像聖經中的亞倫一樣善於辭令。有兩個能幹的助手從旁協助。儀式剛開始不久,教堂門前突然響起震耳的鞭炮聲。我敢説,這聲音肯定使聖彼得教堂的風琴黯然失色。

新主教開始講話,他顯得很激動。他剛一開口,就可聽出是一個新手,由於激動而語噎。這場面使他騰雲駕霧、語無倫次。機靈的富凱(Fourquet)神父見狀趕忙走上前去,手持講稿在祭台後耳語:“聽覺聖靈,快快顯靈。”

接著舉行宴會,主持人和法國領事發表了熱情的祝酒辭。後者顯得頗有知識且十分文雅,他的講話搏得聽眾的掌聲。外面的中國人以為這掌聲是信號,於是又是一陣鞭炮聲,打斷了領事的講話。

1901年11月24日寫自龍門:“這是我第三次來到龍門,龍門是一個縣,東北面與新豐接壤,面積相當於法國中等大小的小城市……這次龍門之行對我十分有用,使我得以完成領事索要的有關地理資料以及這個地區人種方面的一些情況。”

談到當地匪徒活動時説:“要想躲過這些匪徒是很難的,何況這樣的會面可使旅途和風景變得稍微活躍一些。因為,如果地球上祗有法官、醫生和律師,將是十分乏味的! 為了使視野更加宜人,難道不需要將動物、礦物和植物三位合為一體嗎? ”

1902年5月8日新豐來信,詳細描述中式婚禮的過程。

8月12日的信談到中國的自殺現象並引述了幾個有趣的例子。自殺在中國是光榮的。韃靼王朝第一個皇帝和明朝末代皇帝都是自殺身亡的。

有許多自殺是由於婦女在家庭中的低下地位造成的。子女結婚後繼續住在父母家裡,有時一家可以有10個或15個女人。為任何一點小事或者無緣無故的吵鬧是家常便飯,有時甚至口出穢語,相互侮辱或撕打。生過這樣“一肚子氣”後,昏了頭的女人遂自殺。

有一個有錢人,他的妹妹是個寡婦,帶著兩個孩子。一次寡婦在家裡舉行一個小型宴會,赴宴的親戚朋友都給她禮錢,有的300,有的500,也有的100。當他們請客時,也會收到同樣的禮錢。寡婦買了頭肥豬,預付了一半押金。但隨後又來了一個買主出高價,買走了那頭豬。寡婦沒有東西招待客人,羞愧萬分,服毒自殺。官吏來到她家調查情況,處罰責任者交付10倍的價錢。

有一個新娘子還未結婚新郎就死了,新娘遂自殺並因此受到稱讚。戰場上失敗的士兵也選擇這條路。1894年中日戰爭中,中國艦隊失敗後,鄧提督和無數士兵一起自殺。宮廷對官吏獎懲分明。對於高級官吏來講,斬首為自殺所取代之。通常是,皇帝的代表駕到。宣讀判決書,提出兩種選擇,斬首或自殺,罪官選擇第二種,自殺。

老百姓自殺的原因一般是兩個:破產或報仇。有兩個商人相互競爭,輸的商人吞鴉片,死在對手商店門前。

1903年2月22日寫自新豐的信談到占卜。算命先生先要詳細瞭解對方生活中的各種情況,然後才開始算命,回答所有問題。

算命分為幾種:天相學、腦相學或通過聖書或占書算卦等等。天相學家總是日曆不離手,人們結婚、領養孩子、選擇職業等都喜歡找他們問問。算卦先生總是許諾財富、榮譽、生意和學業成功,他們也預言疾病和死亡的原因。腦相學家有一張巨大的圖,上面畫有一個漂亮的人頭,被分為許多小部份,上面寫著一個字。腦相學家把客人的頭與圖上的頭比較,指出客人考試、生意以及生活的方向。最好的算命先生是盲人。他們搖動一個盒子,要客人從中抽出一根稻草、一顆釘子或一粒鈕扣等等,他們接過去在手中轉來轉去。所有這些程序結束後,便説出他們的預言。看手相的先生是通過研究客人的雙手,同時詢問客人的各方面情況,來斷言客人未來成功與否。總的來講,算命先生都是些可憐的魔鬼,試圖不勞動,但也不乞討地生活。這一切其實都是騙局。

1904年4月21日寫自廣州的信中,描述了在主教府為軍官們舉行的一次晚宴。法國領事和許多達官貴人也有出席。海軍軍官們的話題是關於海軍部長。有人説,他曾經提升過一個庸才,因為他是“紅衣主教的兒子! ”

消息就像一顆炸彈,人們掩面竊笑,都想趕快出去透透氣。這個笑話傳遍廣州、北京,甚至法國。熱爾韋最後説:“紅衣主教獨身萬歲! ”

5月4日寫自長寧:與另一個神父去拜訪地方官。此官60歲,人很和氣。

1905年4月8日寫自北潭的信:梅雷主教去那裡確認基督徒,之後熱爾韋邀請他去走訪獨居的山老人。熱爾韋説他從未見過像那位56歲的老者那樣堅定的信仰。

1906年1月16寫自肇慶的信。1905年12月20日主教調派他去肇慶--原廣東省府,兩廣總督府所在地。羅明堅神父是1582年去那裡的第一位天主教傳教士,1583年利馬寶在那裡建立了第一個天主教團。就像中世紀的樣子,城裡有不少塔和城堡。在街上漫步時,他就好像看到利馬寶身著長服。“噢! 沿著宗教偉人的足跡走去真是太妙了! ”

10月19日的信:46天中他到新興、羅定、高要等六個縣傳教。在他所到之地,由於女性慕道者的存在,宗教才得以保持。熱爾韋得出如下結論:當女性在一個地方失去優勢,那裡的基督教將很快消亡。廣州傳教團所缺少的正是一所向女性慕道者傳教的學校,這也是廣州第一任主教吉耶曼(Guillemin)的計劃。可是1858年那時候開辦一所學校談何容易。曾經作過一些努力,但由於種種原因,一事無成。值得慶幸的是,派過一些老年婦女到鄉下去教農村婦女祈禱。

1906年9月8日,位於西江畔的肇慶的傳教士熱爾韋神父給主教寄去一份當年的統計報告:

接受洗禮者 約1000

為成人洗禮 17

為兒童洗禮 4

為基督教兒童洗禮 8

懺悔 963

神交聖禮 849

婚禮 3

終傅 6

學校 2

男學生 18

女學生 12

宣導師 2

小教堂 4

11月7日的信:登上1000公尺高的北嶺,山腳下是七星巖,七座白理石山巖就像平原深處隆起的內贅。接著描述了七星巖的巖洞塔、和尚、鍾乳石、迷宮、小路以及留在巖間洞壁上的詩題碑刻。“肇慶山七星巖是最富詩意,最優美的景色之一。”

1907年1月19日:熱爾韋離開肇慶。肇慶被劃歸澳門教區,而原屬澳門教區的海南則被劃歸廣州教區。

1月9日他曾訪問日本。就像一個遊客,來去匆匆,終日奔波,甚麼都想看,可甚麼也沒看見;像一隻燕子瞬息即逝,像一隻蜜蜂忙忙碌碌;優美動聽的“Arigatô”(日語謝謝)不離口。

據説,世界上除了希臘和羅馬外,沒有任何一個民族具有日本民族那樣的勇敢氣概和自豪感以及鍥而不捨的征服精神。

2月19日寫自廣州:告別了高山騎隊,來到了廣州聖心學校。該校是1904年由梅雷主教創建的,有英文、法文等課程。主教除了任命他為法文教師外,還要他向法國和國外宣傳廣州傳教團,以為傳教團籌集資金。主教指示他參觀一些名勝古蹟,在天主教傳教會雜誌上發表觀感,包括考古、歷史、傳説和迷信等方面的內容。

做記者和作家的工作正合他的味口。

5月8日廣州的信:除了上述工作外,他還被任命為主教的秘書,負責為主教起草書信。

第一封是為廣州的事發給比利時國王的信,據説比利時國王既慷慨又富有。

“寫得很好,我的孩子”,主教喊道,“可以簽字蓋章了”。於是,信寄到了比利時皇宮。

明天將給另一位殿下寫信……可是,説來説去,信不是由作者簽字……

8月21日廣州;出席了一次正式的中式宴會,談起所吃到的禽類,用大量筆墨描寫美味的“燕窩”,談這個菜的起源和歷史。

10月16日又談起中餐,認為歐洲人應該學會適應東方人的習慣:“不需要的時候強裝笑容,出於责任而撒謊,似是而非,雖然不餓吃起來卻沒完沒了……”

11月2日寫自廣州:走訪了“金谷”墓地。思索死亡與復生的問題。

12月2日:去劇院觀看中國著名的喜劇“吝嗇鬼”後,詳細敍述劇情內容。

1908年1月1日,回憶起離開親愛的法國已經10年,不知何時才能回去,強烈的思鄉之情油然而生。駐外傳教團的神父們命中注定要被終身流放。雲南主教60年前離開法國後就再也沒有回去過;雅里熱(Jarrige)神父供奉神職達70年之久。人是可以適應新的土地、新的環境和新的人的,祗不過內心逐漸麻木起來。

6月12日廣州;作為主教的秘書,他得接待一些來訪,這也是他樂意做的事。從早到晚地他帶著客人們在諾大的廣州城里參觀遊覽。他們先去了“五百羅漢寺”,那有馬可·波羅的像,大鬍鬚、圓帽子、神色威嚴……接著來到須脱鞋進去的8世紀清真寺,還有可俯視全城的五重塔,1857年聯軍佔領廣州時的參謀部舊址。

11月19日廣州的信:但願中國人從韃靼統治下解放出來,慈禧和光緒的死加速了這一進程,弱小的宣統登上皇位,成為歷史上承先啟後的短暫時期。

1909年7月25日寫自廣州的信,用很長篇幅記述城市婚禮的情況。

1910年3月19日和8月14日廣州:抄錄了一些中國神父感謝法國施恩者的信。

接著寫了一系列有關1911年辛亥革命的書信。那場革命推翻了滿洲君主制,由共和國總統取代了韃靼皇帝。

讓我們對這些書信做一簡要概括。

1910年8月27日:廣州在火與血中呻吟,總督府已成為一片廢墟,槍炮聲連成一片。國民黨準備毀掉一切,忠於總督的士兵大批倒下。西門已被關閉,熱爾韋無法去大學上課。

1911年4月26日:革命繼續進行,忠於帝制的水師提督李準開進城去加強防衛。國民黨軍隊彈藥充足,學校附近地區血流成河,金融大廈門前屍骨成堆。白天,有100多名叛軍將士被斬首,但是他們死得壯烈。

1911年4月29日:士兵們把守各街道,檢查過路行人:屍骨遍野,血流成河;總督府前有46具叛軍的屍體:地上佈滿各種口徑的槍彈殼;民兵們在城裡巡邏;總督府再度起火,死者近200。總督張鳴岐是個性格堅強的人。國民黨軍隊佔領了三水和惠州,殺死了一名將軍。

1911年5月31日:國民黨4月27日的進攻以及總督軍隊的鎮壓在人民中引起極大震動。在李準將軍的協助下進攻才被擊退。總督府遭火焚後,總督曾在李將軍家避難。

現在從廣西又來了一個將軍,並帶來了增援部隊。這位將軍也是總督的朋友,看來要取代李將軍成為總督的心腹。總督還任命了另外一個朋友作統領,此人把李將軍視為對手。

1911年6月21日;爆發了要求停戰的大規模示威遊行。遊行隊伍上午時自百仙寺出發,穿過韃靼元帥街,再折回出發地點。沿途圍觀者達十萬人之多。

1911年10月25日:下午3時廣州新元帥抵達碼頭後不久,就被炸彈炸得粉身碎骨,只剩下一雙靴子和浸透著鮮血的碎布片。同時還有五至四十名滿洲將士以及過路行人死傷,附近一些民房起火。

1911年10月日26:人民群眾支持革命軍,期待著成立一個臨時政府。

1911年10月29日:前一天,革命軍取得重大勝利。廣州舉行了聲勢浩大的遊行支持共和;但是張鳴岐總督出動軍隊,遊行隊伍被衝散,人們掃興而歸。

1911年10月31日:清廷詔書任命廣州新統帥。

廣州政府與革命軍代表在香港舉行談判。最後,共和國於1911年11月9日在廣州宣告成立。

機關算盡

支那傳教士德貝洛因(De Bellaing)神父到海南的海口與路易·朱蘭·巴蒂斯特·米歇爾·佩尼康(Louis-Julan-Baptiste Michel Pénicaud)神父共渡幾日。而佩尼康神父則到廣州在梅雷主教那裡過了幾天。在飯桌上,佩尼康神父當著教長和其他神父的面不停地説德貝洛因神父的壞話。熱爾韋神父聽到了他的話,立刻把一切都告訴了德貝洛因。下面是1910年5月20日熱爾韋寫給德貝洛因的信:

為了記起閣下,本不需要發生廣州主敎府餐桌事件。那天在座的的客人中有從海口來的佩尼康神父,這位大膽的神父那天是這樣説你的:“我最近見過德貝洛因神父,他在我那裡過了十一天,告訴我許多廣州有趣的事情,還有可怕的事情……德貝洛因神父是個不正常的人,一個瘋子……,他自己到山裡去,到主敎沒指定他去的地方! 但是去年他來這時給我留下的印象不錯……”接著佩尼康神父又講起閣下關於廣州和傳敎士所説過的話。

晚飯後,主教把佩尼康神父叫到一邊問話。我知道主教大人會説他覺得德貝洛因神父是個嚴肅聰明的人。其它話我就不知道了,祇知道佩尼康神父把閣下對他説的話又向主教重複了一遍。我很有興趣瞭解這些話的內容,如果閣下還記得,請放心告訴我,因為我絲毫沒有把閣下當成瘋子,而是始終認為閣下不僅是一個嚴肅聰明的人,而且具有法國上流家庭所特有的文雅高貴品質。“我記得閣下來廣州時我曾提到過我與上司的一些誤解,現在這些誤解已經消除,但是愚蠢惡意的談話會突然死灰復燃,引起不愉快的回憶。”

收到這封信後,1910年5月29德貝洛因給主教寫了一封長信表示敬意,以消除誤解。

可以看出,佩尼康和熱爾韋是兩個熱衷於勾心鬥角的人。

熱爾韋對梅雷

1912年12月31日,主教派人向熱爾韋通報帳目。熱爾韋拿出兩張816·11和73·65銀幣的借單。

1913年2月28日。熱爾韋寫信給主教:“感謝閣下從我的假定債務中扣除我在主教府住房的拖欠款。但是這個使閣下榮耀的正義決定起到了強調您要我承認債務的意圖。”

“在上帝和想瞭解具體數字的人面前,我可以説這筆債務是不存在的。五年前我就親手付了這筆錢,我隨時準備證明此點。因此,每年扣我50銀幣是極不公平的。我不能接受現在給我的這個帳目,請求閣下存入教團檔案。”

1913年3月23日,熱爾韋父致函梅雷主教:閣下不理解我怎麼會借下並且花費掉800銀幣這樣一大筆錢。我可以告訴閣下:在新豐我花費了600銀幣,在肇慶600,三水1000。

閣下説我把滿洲人給的錢都留起來了。我遺憾地告訴你,我還未收到這些錢,又怎能留起來呢? 其次,我祗給我的滿洲人寫信,而不是所有滿洲人。難道我沒有權利收到我的筆向施恩者索要的錢嗎?閣下説我去年借了債,很好,在上海為學生們買書用了34銀幣。這純粹是一個誤解,就這些,沒有甚麼可擔心的。

閣下説我對同桌的神父不夠尊重,我不相信。但既然是這樣理解我的話,從今天起,我保證在飯桌上在您面前不講任何話,除非是您問我。

我再次請求閣下不要從我的補貼中扣除那50銀幣,我需要這些錢生活和進行傳教。

4天後,也就是3月27日,熱爾韋神父再次向梅雷主教進攻:“請允許我告訴閣下,我對閣下在飯桌上,當著其他神父和許多外國人的面對我進行尖銳指責的作法感到震驚。上周三閣下在飯桌下又對我説:‘傳教團沒為麻瘋病人花費一分錢。’這話是以憤怒的口氣,針對我在‘天主教會’上發表的文章而説的。我不願答覆,嚥下了這口氣。”

事實上,天主敎會並末為麻瘋病人花費資金,這是事實,我不堅持。

今後,閣下應承諾以下各點:

1. 不無緣無故當眾傷害我;

2. 不以我欠債為借口在我的津貼中扣除50銀幣,實際上我所付的錢比所謂的債務多10倍;

3. 不因為我未親吻您的手而感到受到冒犯。如果我沒有這樣做,是因為我不具有沙勿略的美德,我不能在麻瘋病人之後吻您的手。

4. 我相信我具有足夠的忠誠把您視為我的合法、應受到尊重和服從的上級。但我也是一個十足的男人,當成為你刺人的話語或懲罰對象而感到不愉快的時候,我也會憤怒。

5. 不要理會一些神父的指控,因為在廣州時他們都不喜歡我,並不斷地給我使壞。

我希望拯救我的靈魂,請求閣下不要把這變得太困難,造成我精神上的極度混亂。我相信未來,請閣下為我作出澄清,清除生活中的所有障礙。我是一個神父,無論發生甚麼事情我都希望繼續做一個神父。

1913年5月2日,熱爾韋説主教把他從韶關調往澄海。

6月13日,熱爾韋致函主教:“在閣下昨天,12日的信中,閣下對我惡語中傷,對此我不想予以置理。然而,目前我的身體狀況不佳,不適宜過度的神經刺激,這也是醫生所禁止的。”

6月16日,羅伯特(Robert)神父通報主教熱爾韋曾給羅馬寫信,指控主教在撥款管理方面有問題,那些錢並未交給收款人。

這個消息使主教勃然大怒。

6月18日,熱爾韋函告梅雷主教:“我不太熟悉天主教法典,因此無法詳細解答神父們在紀律方面提出的問題,但是我對有關我個人聲譽方面的一切十分清楚,並且將盡最大努力去維護它。

因此,今天我要向閣下通報一個事實,其嚴重後果將會損害九年前(1904)那個已被歸罪的人。我指的是一個陌生人對您的僕人的書面指控。下面是一些事實和背景時間等情況……。

1904年7月我去廣州辦事。13日閣下召見我,冷冷地“命令我明天到東面去”,未作任何解釋。我對這個突然的決定感到十分詫異,試圖瞭解其中原因,但未成功。最後我很失望地寫了一封信,求助於閣下的寬宏大量,終使我得以繼續留在新豐。

一年後,確切地講,1905年12月7日,我再次從新豐南下廣州辦事,包括解決停發聖因法西亞(Sta. Infância)100銀幣的問題。取消這100銀幣影響了我的傳教工作,為此事我已累得筋疲力盡。為了躲避與上司進行令人厭煩的糾纏,我決定今天下午獃在另一個神父家裡消消氣。

第二天清晨,1905年12月8日,當我收到這樣的問候時,我驚獃了:“你到這裡來正好,正要停止你的神職:”

事實上,一個小時以後,閣下就交給我一張紙,寫明我因不服從而被停職,我把它讀給艾蒂安(Et ienne)神父聽,為何要對我進行這樣的懲罰,我百思不得其解。

還有一個令人傷心的細節,前一天下午,即12月7日下午,富凱神父曾在聖心學校對另一個神父説:“熱爾韋神父明天將被停職。”這些話甚至被一位普通人和一些學生聽到了。

在後來的兩天中,我默默地忍受著內心中的極大痛苦,直到那位富凱神父把我帶到閣下面前……

對我的懲罰雖被取消,但我卻失去了新豐的工作,被調到肇慶。我懷著一顆痛苦的、被讒言所傷害的心,於12月19日動身到肇慶。後來事情逐漸被遗忘。

然而,1909年10月我與上司間又出現了新的問題。在我辭去秘書工作後,閣下曾寫信告訴我這樣另人驚訝的事情:“由於1904年新豐的基督徒指控你對他們太專橫,紅衣主敎戈蒂要我寫一份有關你在新豐的所作所為的報告。出於對你的友情,我未答覆紅衣主敎的信。”

收到這封信後,我責怪閣下未寫那份報告,對我隱瞞那些指控以及聽任我的聲譽受到損害。我與富凱神父談到此事,從他那裡我聽到這樣的話:“主敎對你説起這件事? 如果是這樣,他就錯了。”

這件事就此結束,祇有善良無知的受害者一人,來承受如此可怕的不公正。

一直到昨天,1913年6月17日,這位受害者才第一次瞭解到下面的事實,我感到忿忿不平。最近我給與此事有關的卡默爾(Kammerer)神父寫了一封短信,要他回答下面四個問題:

1. 是誰告訴你1904年新豐的基督徒對我的指控?

2. 為甚麼禁止你將此事告訴我這個唯一有關的人?

3. 新豐基督徒的指控有關甚麼問題?

4.1904年以來至今,你是否透露過指控者的姓名和指控內容?

收到這封短信後,我的朋友如實做了答覆,在此全文引述如下:

1. 是富凱神父告訴我這件事的。但指控不是新豐的基督徒做的,而是一個反對你的神父。(説明,他告訴熱爾韋他知道誰是指控者)。

2. 他們私下寫信告訴我這件事,我想是為了避免引起神父之間的敵對情緒。

3. 根據我的記憶,他們指控您抓捕基督徒。

4. 我從未向您透露過指控信內容和指控者姓名。

遗憾地是您至今仍相信是過去的基督徒對您進行的指控……告訴你富凱神父讓我介入此事是為您好也沒有用。

卡默爾1913年6月12日。

從這封信中可得出結論

1. 與主敎大人所説的相反,向羅馬方面指控我的人不是我的基督徒,而是一個神父;

2. 從未告訴我這個指控;

3. 這個指控稱我曾經抓捕過我的基督徒;

4. 主敎大人首先將這個指控告訴給一個普通傳敎士,富凱神父;

5. 這位富凱神父沒有把事情先告訴第一當事人,也是唯一受指控者,而是寫信告訴第三者卡默爾神父。事實上,默爾神父無權瞭解這些極為有損於我作為神父的尊嚴和作為公民的榮譽的秘密。

另外,從主敎大人1909年10月的信中可知:

1. 主敎大人把對其一個傳敎士的指控歸咎於新豐的基督徒;

2. 主敎大人未按羅馬方面的要求提交一份關於我在新豐的言行的報告;

3. 出於對我的友情,主敎大人未寫此份報告,但與主敎大人所想相反,這份報告也許有助於恢復我的名譽。結果,主敎大人利用對我的指控:

1. 要我離開新豐;

2. 以我拒絕離開新豐縣這個難以接受的理由指责我不服從,最後終止我的神職。

因此,我請求主敎大人:

1. 任命一個由神父組成的委員會對1904年對我的指控進行調查;

2. 在證據確鑿的情況下,對我適當量刑,因為按照假定,我曾使我的基督徒受苦;

3. 聲明閣下把向羅馬方面的指控通知其他人而不是被指控者;

4. 聲明閣下拒絕應羅馬方面的要求就我的言行寫一份報告;

5. 聲明閣下有權將我調離一個縣並停止我的神職,這樣做的理由祇有我一個人不知道;

6. 把由閣下任命的神父委員會審判得出的任何結論通知羅馬方面,委員會的神父們一定會完全自由地討論所有事情。

1913年6月20日,熱爾韋致函梅雷:“閣下建議我看的書很好,但是我認為福音書更好,那裡面説到,當發生糾紛時,應在敎會和閣下之間解決。這裡的閣下,在目前情況下就是我,這個1904年受到無口的基督徒、一個神父指控的人。”

閣下對我受到不公正誹謗後表示反抗感到驚愕,那是因為我被處罰且不容分辯,而且還突然終止我的神職;此外,我的上司在10年內10次調動我的工作,而這10個地方無論哪個都不是我自己選擇的。

閣下昨天,6月19日的信中,有兩處嚴重失實:

第一,我請求閣下任命一個神父委員會來處理我的事情,而不是甚麼“四人法庭”。閣下怎麼會這樣歪曲我在信中的用詞呢?

第二,我始終不認為紅衣主敎戈蒂不瞭解1905年11月25日的指控,因為1904年卡默爾神父就從富凱神父那裡獲悉此事。我請閣下核實有關日期。

此外,我還要告訢閣下,我是在被調往澄海10天前向羅馬指控閣下挪動資金的。因此,我這樣做不是由於愤怒或對閣下不尊重。閣下曾對我説“閣下不支持,也不認識向羅馬方面指控我的人,”那麼閣下又如何告訴戈蒂紅衣主敎那些控告的真相以及像閣下對我説的那樣採取適當的補救辦法? 這一切都十分奇怪,特別是與做人要謹慎小心和基督敎寬厚仁義的基本觀念相抵觸的。

現在,還需要對以下各點達成一致:

1.1904年據閣下講一些基督徒,據富凱神父講一個神父向羅馬方面指控我;

2. 而我作為被指控的人,直到1913年6月17日對一切卻一無所聞;

3. 我是暗中進行的此中世紀還要可憎十倍的宗敎審判的啞巴受害者,是受到傷害而被蒙在鼓裡的唯一當事人。

4. 儘管閣下拒絕由閣下挑選的神父組成一個小組對我進行調查,我有權要求受到公正對待,並期待著上帝和主敎大人為我主持公道。”

1913年7月21日,熱爾韋寫信給主敎:三個月來閣下三次剝奪我的權利,這使我在韶關的基督徒感到意外,震驚並覺得好笑。

我自己的名譽和身心均受到極大損傷。我再次請求閣下相信我並不覺得這件事很開心,實際上我已經精疲力盡,難以正常履行我的責任。幾天前閣下曾來信説,我寶貴的心靈已經病入膏肓,現在這封信已經寄往羅馬。我要告訴閣下,閣下剝奪我的權利三天後又於7月21日恢復,這樣做無助於減輕神經衰弱給我造成的驚恐。

8月22日,熱爾韋致函主教:“我再次向閣下聲明,閣下對我的指控不成立,我要立刻求助於法院。”

12月27日,熱爾韋以嘲諷的口吻給主教寫信,談到如何轉變不聽話的神父。他建議大家都在下面的聯名信上簽名:

1. 我們要求無一例外信任所有神父;

2. 無正當、重大理由不再受到煩擾,不信任或被調離;

3. 向他們完整地支付那微薄的津貼以及蕭塞主教提供的補助;

4. 對聖因法西亞補償根據實際需要提供給所有人;

5. 所有人均有權接受向施恩者索要的款項;

6. 或者取消扣除欠債者50銀幣的規定;

7. 所有對傳教團有較大影響的大型工程應經傳教士們核准同意,或至少事先向他們通報情況;

8. 由梅雷主教在70名神父中挑選有經驗,能幹的人負責保障教團正常運作的工作;

9. 總的來講,上述將根據經羅馬主教團和駐外傳教團協會負責人,通過的駐外傳教團協會章程的精神,更多時候是根據其文字制訂和調整。

這封信不是份挑釁書,的確不是挑釁書,它完全出於對教會的忠誠,因此大部份神父可以在上面簽名。

這一切的結局是,熱爾韋神父離開廣州傳教圑和駐外傳教團協會,來到澳門教區。對他來講,廣州祗有一個偉大的主教,即第一任主教澤菲林·弗萊民(Zephirin de Guillemin),他曾著書介紹其生平。

1914年4月7日,熱爾韋神父在給主教的信中説:“大部份傳教士都要求我為他們放電影,過去閣下也曾多次允許我在學校或者主教堂前地放映。現在既然閣下不希望今後我繼續在城裡放電影,我許諾今後不再放了,也請閣下的密探再不要為迎合您而歪曲事實……如果別人可以去電影院,我不會去的。”

主教把他從廣州調到另外的地方去,但他拒絕了。主教安排他去香港或者澄海的醫院治病,他也拒絕了,並給羅馬紅衣主教寫了三封信陳述理由:

尊敬的主敎大人,在3月19日和26日的前兩封信中,我曾請求大人允許我推遲去新的地方,希望在一個遠離醫院嘈雜的安寧環境中休息一段時問後,能很快有條件履行我的使命。

但是,梅雷神父在其4月6日的信中威脅我説,如果我拒不服從大人的指示,將對我實行停職處罰。其實我祗是在1914年8月6日的拒絕去香港的醫院。兩年前,就是這位主敎大人曾當眾對傳敎士説,如果他們不願意去醫院,他是不會強逼他們去的……

這樣,主敎大人,我將突然被渡過了快樂的青春的祭台旁拖走;4月13日,耶稣復活日前一天上午,我將成為一個可憐無用的人,請求到有新鮮空氣的地方去獨居,遠離那些雞毛蒜皮的爭論,以使我那15年來受到各種逼害而處於極度緊張中的神經稍微得到鬆弛;我已經向主敎大人表示將完全服從閣下的命令;如同獨裁時期被逼喝毒果酒那樣,我將把自己鎖在醫院裡,儘管我討厭這樣,因為我需要的是空氣,運動和遠離他人。

“去澄海醫院吧,”他這樣告訴我,並不想等閣下作出答覆。我相信,閣下的答覆無論是怎樣的,都將使我獲得解脱。我的身體各方面條件以及其他神父的普遍感覺都告訴我,擔任這個職務會是危險的。

主敎大人,我斗膽請求閣下作進一步的調查,以改變閣下2月3日做決定時所持的看法,看看是否有可能改變您的決定。如果閣下認為合適,請給我一段延長期,以利我履行傳敎使命。但是,現在我要對梅雷主敎強加於我的不服從罪名以及在收到閣下對我1914年3月9日最後一封信作出答覆前對我進行紀律處罰表示抗議。

1914年5月1日,梅雷主教向所有傳教士散發了一份傳閲件,要求他們在做彌撒時,反復重複,“為了避免死亡”這句話,以求結束這場毀掉許多生命的瘟疫。

5月7日,熱爾韋神父答覆主教:“一段時間以來,我忍受了極大的心理痛苦。閣下對我進行了逼害還不算,現在又增加上嘲弄。我認為這與閣下的高雅身份是不相適宜的。我不能再主持彌撒,因為閣下極不公正地剝奪了我的權利。閣下給我送來閲件,要我在進行彌撒時在通常的祈禱詞中增加一句話。現在我把這封信及另一封給基督徒的信還給閣下,因為我已經不負責這些事情了。我請求主教先生不要再煩擾我了,這對我的身心極為不利,而且使我感到主教先生不是一個保護者,而是一個鐵面無私的執法者。”

1914年熱爾韋神父在廣州的一份報紙上刊登廣告籌集資金,以開辦一所法國學校。

5月26日,梅雷神父急急忙忙寫信給巴黎駐外傳教團的負責人之一,梅爾邦(Melbon)神父反對這項計劃:“聽説熱爾韋神父在廣州的報紙上刊登廣告呼籲法國人民支持在廣州開辦一所學校,他還通過巴黎的傳媒宣傳這件事。我需要立即告訴閣下,這個呼籲和計劃與廣州傳教團無關。有勞閣下通知駐外傳教團神學院院長大人。”

在附言中説:“巴爾蒂特(Baldit)神父可以告訴閣下一切有關熱爾韋神父的情況……”

1914年6月19日,廣州教區長讓·瑪麗·梅雷對雷吉斯·熱爾韋神父實行停職懲罰:“儘管您一再許諾,但仍未動身去香港或者澄海。您的拖延表明您仍頑固拒絕服從聖傳道會命令、勸告或者是善意對您來講都無動於衷。因此,我不得不採取使您服從的唯一辦法,即取消您主持彌撒和聖餐禮的權利。在此,特向您宣佈,自接到此信起至您踏上香港或澄海的土地之日止,停止您主持彌撒和聖多禮的權利。”

熱爾韋神父那時在廣州。

1914年熱爾韋曾發表過一些文章使法國駐華公使孔蒂(A. R. Conty)感到不悦。1914年2月4日,法國領事曾就此事致函梅雷主教:“我榮幸地收悉閣下今日的來信。正如閣下所知道的,此事的有關者是熱爾韋神父。按照我收到的電報指示,他必須告訴他,他在報界發表的一些東西引起法國駐華公使先生的不快和氣憤。熱爾韋神父對此事作了一些解釋,我立即按他的要求將他的解釋轉告孔蒂先生。我對此事給閣下帶來的憂慮深表遺憾。”

在澳門

在澳門,熱爾韋受到了若奧·保利諾·德阿澤維多·卡斯特羅(João Paulino de Azeredo e Castro)神父和若澤·達科斯塔·內維斯(José da CostaNuves)神父的熱情歡迎。內維斯神父是熱爾韋神父所敬仰的人,1919年6月28日就是內維斯神父任命他為葡萄牙遠東教團成員。

內維斯神父還任命他為聖若澤神學院的法文教師,我本人在1924-1925年間就是他的學生。他葡文講得不好,但這對他的學生很有好處,因為他不得不總是講法文,這樣我們就可以學到更多的東西。

他性情古怪,當對某個學生產生反感,那個學生期未考試肯定不及格。“索薩將會不及格;皮雷斯將會不及格”,他這樣説,結果真是這樣:我的同學索薩和皮雷斯期未考試都沒通過。

他上課全部時間都用來講歷史,既不留練習,也不改作業,總是以當地發生的事情為題材,邊想邊給學生做練習,最後讓一個學生在黑板上寫出他講的故事,如果有錯誤,他就在黑板上改過來,其他學生則根據黑板自己改。

他還給神學家們上希臘文課。

冬天他從不洗澡,我們都得忍受他身上的山羊臭味。

歷史學家

熱爾韋神父全身心地投入歷史研究,每個月的《澳門教區教會通訊》上都有他的文章,很少有某期通訊上沒有他的文章或詩歌,因為他也是一個大詩人。他用的筆名是歐多雷·德科隆班(Eudore de Colomban)。

在他生活那個年代裡(1916-1925),他是唯一研究澳門問題的歷史學家。

1923年5月,當澳督羅德里戈·羅德里格斯(Rodrigo Rodrigues)為審定這學校歷史教材進行公開招聘時,熱爾韋神父是唯一的應聘者。

雅辛托·莫拉(Jacinto de Moura)敍述説:那次審定祗持續了三個月,三個月時間對歷史研究方面的文章進行審定是不夠的。當時祗有一個應聘者,一個崇高、偉大的法國的兒子,以歐多雷·德科隆班的筆名出現。

儘管他不識卡蒙斯的語言,但他在澳門生活的年月里,懷著對葡國偉業的熾愛,以全部熱情投身於對葡國這個海外省的歷史研究,無償地進行著一項枯燥疲憊的工作,貪婪的時光無情地吞噬並改變著一切,使歷史檔案寶庫中許多珍貴篇章悄無蹤跡。

短命的“澳門學會”創會成員的相片記錄,澳門本世紀最大的文化組織的一次聚會。

從右向左數的第五人為列季(Pe. Régis),在巴列(Dr. Morais Palha)與喬治(José Vicente Jorge)之間。

羅德里格斯總督下台後,熱爾韋於1925年前往北京,在政府大學裡擔任法國文學教師。

如果沒有雅辛托·德莫拉的幫助,熱爾韋的書是不會出版的。據這位先生回憶:“作為一個葡萄牙人和熱爾韋的朋友,我不能聽任他的作品遺失。這部小作如果稱不上是盡善盡美,除了其自身價值外,卻不失為一部顯示其對事情具有高欣賞力的典範,而這些事情我們葡萄牙人本應更感興趣。因此,我一再請求他出版該部作品。

最後科隆班讓步了,但卻提出條件,要我幫他潤色並用我的名字發表,絲毫不要提及他的名字。

如果説第一個條件幾乎是難以拒絕的,那麼第二個條件我是絕對不能接受的。

出於友情,科隆班終於同意了,他的名字出現在應有的位置上,而我則不僅要幫他修改並補充他的作品,而且要承擔所有有關的負擔和責任……

這樣,在一些朋友的勸告和支持下,這本書終於得以問世。對這些朋友我深表感激。”

該書於1927年出版,書名是《澳門史略》(Resumo da História de Macau)。

第二年,他在北京又出版上、下兩卷的《澳門史略》(Histoire Abregée de Macau)。

在北京

熱爾韋是個狂熱的愛國者,很少有人像他那樣熱愛他親愛的法國。

因此,當教皇派駐北京的代表塞爾索·康斯坦蒂尼(Celso Constantini)試圖取消法國作為中國的傳教會護國地位時,熱爾韋毫不遲疑地出站出來為法國説話,在報刊上猛烈攻擊教皇的代表,他筆鋒犀利,惡魔般的性情帶有幾分幽默,誰要是倒在他腳下,就會被踩得粉碎。

唯一能封住這張討厭的嘴的辦法是讓他遠離北京。

康斯坦蒂尼求助於聖傳道會,紅衣主教範·羅森是傳道會會長,他向若澤·德科斯提塔出讓熱爾韋再回到澳門去,但遭到拒絕。

於是熱爾韋被驅逐出中國。廣州主教富凱(1923-1948)表示願意幫助他,1923年1月18日他答覆主教説:“如果上帝願意,我將在途中遇到許多凡人百姓,以便我可以留在中國並死在這裡。”

但他並未如願以償,當年即返回巴黎,重新回到駐外傳教團,被任命為檔案保管員。1940年11月去世,終年67歲。

熱爾韋神父書目提要

書籍

1 Mgr. Guillemin

2. Silhouetes Portuguaises d'Asie,澳門研究會大會1921年2月19日會議,澳門,1921年印刷,25頁,插圖,24公分。

3. Hommes et choses d'Extrême-Orient,澳門,1919年印刷,二卷,25公分。

4. Grisailles(Lere Série),北京,"北京的政治",1924年。

5. Brimbouans。

6. Resumo da História de Macau,雅辛托·若澤·納西門多·莫拉修改並增補,1927年印刷,148頁,插圖,22.5公分。

7. Histoire Abrégée de Macau,北京,1928年印刷,二集,142和133頁,插圖,21公分。

請注意,熱爾韋神父的作品均使用筆名歐多雷·德科隆班。

信函

熱爾韋神父在巴黎《天主教會》雜誌上發表過許多信函。

我們從西耐西卡(Sínica)圖書館抽取出由亨利·考爾迭編列的這些信函的清單,第5冊,補充和索引,3702-3703頁。

關於澳門的信(天主教會,第37期,1905年11月24日,第555-556)頁。

寫在派潭傳教團的信(同上,第38期,1906年7月6日,第315-316)頁。

信函(同上,1906年8月17日,第385-387)頁。

信函(同上,第39期,1907年1月25日,第40頁)。奧古斯特·約瑟夫·拉諾埃先生的銀婚,1881年前往中國。

廣州來信,1907年3月19日,廣州的聖職授任禮和洗禮(同上,1907年5月3日,第203-250頁)。

廣州來信(同上,1907年7月5日,第316頁)。

《在中國發生的騷亂與屠殺》廣東教區教長梅雷先生的信函,(同上,1907年10月15日,第505頁)。

廣州來信(同上,1907年9月29日,第54頁)。

《一個中國傳教士的感想和回憶》,巴黎外派傳教團雷吉斯·熱爾韋神父的信,廣州,1908年12月20和21日(天主教會,1909年6月18日,第297-299頁;6月25日,第309-311頁;7月2日,第321-323頁;7月9日,第330-334頁:7月16日,第346-347頁;7月23日,第357-359頁;7月30日,第369-371頁)。

同上,巴黎外派傳教團廣東傳教士熱爾韋著(同上,1911年9月8日,第429-431頁;9月15日,第439-442頁;9月22日,第451-453頁)。

巴黎外派傳教團廣州傳教士雷吉斯·熱爾韋在華報刊作品(同上,1909年11月5日,第529-530頁),1909年5月17日。廣州。

《關於蓮花夫人》,巴黎外派傳教團雷吉斯·熱爾韋的信(同上,1910年2月4日,第49-52)頁,1909年12月24日,廣州。

《多嘴多舌的人》,巴黎外派傳教團廣東(中國)傳教士雷吉斯·熱爾韋(同上,1910年6月24日,第294-297頁;7月1日,第306-309頁;7月8日,第320-322頁;7月15日,第331-333頁)。

廣州來信,1911年2月4日9同上,1911年3月24日,第135-136頁;肖像)。

《我的日日夜夜》,巴黎外派傳教團廣州傳教士雷吉斯·熱爾韋,(同上,1911年3月31日,第145-148頁,數字和肖像)。

廣州來信,1911年5月1日,(同上,1911年6月2日,第256頁)。

《紅色的日子》,巴黎外派傳教團廣州傳教士雷吉斯·熱爾韋書信(集同上,1911年6月16日,第277-279頁)。

《星期日在中國》,廣州傳教士熱爾韋書信集,(同上,1911年10月27日,第505-507頁)。

《中國革命》,巴黎外派傳教團廣州傳教士熱爾韋書信集,廣州,1911年11月9日,(同上1911年12月8日,第577頁)。

廣州來信,1911年10月21日,(同上,1911年11月24日,第557頁)。

廣州來信,10月26日,(同上191 1年12月1日,第508-569頁)。

《一個傳教士深深的悲傷》(斯特法娜·塞拉爾,Stéphane Cellard),巴黎外派傳教團廣州傳教士雷吉斯·熱爾韋書信,(同上1911年12月15日,第590-591頁,肖像)。

廣州書信,1911年1 1月30日,(同上,1911年12月29日,第616)頁。

廣州書信,1912年1月1日,(同上,1912年1月26日,第39頁)。

《中國革命》,巴黎外派傳教團廣州傳教士雷吉斯·熱爾韋信,廣州,2月2日,(同上,1912年3月8日,第109-110)頁。

《新中國》,巴黎外派傳教團廣東傳教士雷吉斯·熱爾韋書信,(同上,1912年2月23日,第85-87頁,肖像)。

《廣州遊記》,巴黎外派傳教國廣州傳教士雷吉斯·熱爾韋,(同上,1912年3月22日,第139-142頁;3月29日,第150-153頁;4月5日,第161頁;(4月19日,第188)頁;4月26日,第198-201頁;5月3日第210-213頁;5月10日,第223-226頁;5月17日,第236-237頁;5月24日,第248-250頁;5月31日,第262-264頁:6月21日,第293-294頁:6月28日,第308-310頁;7月12日,第330-331頁:7月19日,第343-345頁;7月26日,第358-359頁:8月2日,第371-372頁;8月16日,第391-392頁;8月23日,第401-405頁)。

《迎接廣州主教》,熱爾韋的信,廣州,1912年5月30日,(同上,1912年7月5日,第316-317頁,孫逸仙畫像)。

《請為滿洲人》,巴黎外派傳教團廣州傳教士雷吉斯·熱爾韋書信,廣州,8月21日,(同上,1912年9月27日,第457-458頁)。

書信,廣州,1912年12月24日,(同上,1913年2月7日,第66頁)。

《一年後》,熱爾韋書信,(同上,1913年1月24日,第37-39頁),廣州。

《未來的神父》,巴黎外派傳教團熱爾韋(同上,1913年3月14日,第122-123頁;阿亞的兩幅畫像)。書信(同上,1913年4月25日,第195-196頁,畫像)。

《視野》廣州傳教士熱爾韋,(同上,1913年6月27日,第304-306頁;7月4日,第317-318頁;7月1 1日,第334-336頁;7月18日,第340-342頁;7月25日,第353-356頁;8月1日,第365-366頁;8月8日,第376-379頁;8月15日,第394-396頁;8月22日,第402-404頁;8月29日,第414-417頁:9月5日,第428-429頁;9日12日,第438-440頁:9月19日,第452-453頁:畫像;9月26日,第461-464頁;

廣州書信(同上,1913年6月27日,第303-304頁;廣州神學院院長德魯埃(Druai s)畫像。

廣州要聞,巴黎外派傳教團熱爾韋書信,廣州,1913年8月2日,(同上,1913年8月29日,第413頁)。

廣州書信,1913年8月7日,(同上,1913年9月5日,第423頁)。

廣州書信,1913年10月17日,(同上,1913年11月14日,第546頁)。

《我的祖先》,巴黎外派傳教團廣州傳教士雷吉斯·熱爾韋書信,(同上,1913年11月7日,第529-531頁)。

書信,吉耶曼誕辰100周年(1914年3月16日),(同上,19144月3日,第157-159頁;吉曼畫像和廣州大教堂一景)。

廣州書信,上帝保佑:中國的新教長,(同上,1915年2月5日,第63-65頁;潮州教長阿道夫·雷瑞先生畫像)。

香港書信,(同上,1915年6月11日,第279頁)。書信,我的兩個引路人,(同上,1915年8月13日,第390-393頁,插圖和畫像)。

雷吉斯·熱爾韋眼中的事情,外派傳教團廣東傳教士,(同上,1916年,第8-11頁,21-24頁,30-33頁,41-45頁,54-56頁,66-67頁;插圖)。

澄海書信,1915年12月22日,(同上,1916年,第87-90頁)。

關於潮州的信,(同上,第134-136頁)。

胡英譯

*P.ManuelTeixeira,澳門歷史學家,在有關葡萄牙在東方的定居及教堂研究方面,有超過一百篇以上的論文發表,各國際學術機構的委員,亞洲歷史學家國際學會常務理事,葡萄牙歷史科學院會員。