我確信一個藝術家不可能在遠離藝術素材所在的環境進行創作。巴爾扎克不可能在曼徹斯特寫出《人間喜劇》,左拉也不可能在加的夫寫出《魯貢瑪卡家族》一書,我則不可能在紐卡斯爾描繪葡萄牙。

埃薩·德·克羅斯是十九世紀葡萄牙現實主義文學的創始人和最杰出的代表,也是葡萄牙文學史上交口稱譽的最卓越的小說家。他一生在文學這塊土地上辛勤耕耘,創作了數十部小說、散文和評論集,其中不少被公認爲葡萄牙文學史上最優秀的作品,歷來被槼定爲葡萄牙中學生的必讀書。一個世紀來,埃薩成了葡萄牙人的驕傲,被認爲是與偉大的詩人卡蒙斯齊名的、在葡萄牙文學史上至今沒有人趕得上的“天才藝術家”和“偉人之一”。誰要是沒有讀過他的著作,就不能算是了解了葡萄牙文學史。

但是,對於中國讀者來說,卡蒙斯的名字已經不那麼陌生了,而埃薩却使人感到非常生疏。除了少數葡語文學工作者外,廣大讀者對他瞭解甚少,其著作只有一部剛被譯成中文出版。誠然,這對埃薩是不公正的,特别是拿他與他同時代的世界名作家法國的福樓拜和左拉在中國人民中享有的盛名相比,這種待遇就更加可嘆了。事實上,埃薩在葡萄牙文學史上的作用和地位與巴爾扎克、福樓拜在法國文學史上的作用和地位是不相上下的。他於1900年逝世後,左拉曾對他的葡萄牙朋友說: “你們失去了一位偉大的小說家埃薩·德·克羅斯。我保存着他的全部著作,我認爲他超過了福樓拜……”左拉還說: “葡萄牙人擁有一位在法國罕見的偉大作家: 就是你們的埃薩·德·克羅斯。”在歐洲,埃薩的不少作品曾被譯成英、俄、德、法、意、西班牙、捷克等十幾種文字,受到了一致好評;在使用葡語的巴西,他的作品更是婦孺皆知、口碑載道。然而,就是這樣一個馳名世界的偉大作家,幾年前在中國却默默無聞,猶如星沉月蝕,使人們見不到他的光輝;即使現在也鮮爲人知。

造成這一局面的原因是多方面的,其中主要的就是語言的障碍。因爲長期以來,我國懂葡語的人甚少,從事葡萄牙文化和文學硏究的學者更是寥若晨星。但是,隨着中葡兩國人民友誼的加强和兩國文化交往的增加,隨着國內葡語敎育的發展,現在有必要也有能力把這位偉大的葡萄牙作家介紹給中國讀者。在這百花齊放的文藝春天,我們願把“埃薩·德·克羅斯和他的作品”當作一朶美麗的鮮花遷插在 紫嫣紅的外國文學園地裏。

紫嫣紅的外國文學園地裏。

一

埃薩的全名爲若澤·瑪利亞·德·埃薩·德·克羅斯,於1845年11月25日生於葡萄牙北部一個文官家庭。根據記載,他的父親若澤·瑪利亞·德阿爾梅達·德·特謝拉·德·克羅斯和他的母親卡羅利娜·奧古斯塔·佩雷拉·德·埃薩是於1849年結婚的。但那時,埃薩已經快四歲了,這就使這位偉人的出生蒙上了一層神秘的色彩,在他去世後,引起了一塲對於他確切的出生地點的大爭論。康德鎭和波沃阿·德·瓦爾濟鎭都想爭得充當這位葡萄牙杰出兒子的搖籃的無尚榮耀。而埃薩本人,生前也自相矛盾,時而說自己是這個地方人,時而又說自己是那個地方人。一時間,兩鎭在報刊上唇槍舌劍,引經據典,連篇累牘,喧鬧異常。事實是怎麼回事呢? 原來,埃薩的父母早年兩下傾心,私訂終身。後來他母親有了身孕,爲了向外界隱瞞這次分娩,於臨產前,住到了瓦爾濟鎭,在埃薩父親的一位親戚家裏生下了他。產後第六天,就把他交給一位名叫安娜·若阿金娜的奶媽,由她抱到康德鎭洗了禮,洗禮時,由奶媽當敎母。埃薩在奶媽兼敎母安娜的哺育下在康德鎭一直生活到1851年。後來奶媽病逝,埃薩被迫遷居維爾迪米利奧的祖母家。1855年,祖母也與世長辭了,小埃薩被送進了波爾圖的拉帕寄宿學校。他的童年就是這樣遠離父母和親人,在悲傷和憂郁中度過的。神秘的出生和孤獨的童年生活在他心靈深處留下了不可磨滅的烙印。後來,在從事他的優秀作品《馬亞一家》的創作時,他曾借主人公卡洛斯的經歷對此作了一些反映。

埃薩在寄宿學校碰到了他的第一個文學朋友、法文敎師若阿金·達哥斯達·拉馬略。拉馬略也是葡萄牙文學史上的名人,他敎埃薩學法文,培養了他愛好讀書的習慣。他對埃薩的成長起了一定的作用。

1861年,16歲的埃薩進入了科英布拉大學法律系學習,在整個求學期間,他從來沒有能夠成爲一隻“態”,這是對那些用功學生的稱呼。相反,他怠學,總是在課堂裏看小說。他利用這個方法閱讀了法、英、德三國的大量文學作品,其中主要是雨果、伏爾泰、但丁、莎士比亞、普魯東、黑格爾、達爾文、霍夫曼、蒂克、海涅等人的名著。(就他當時的情况來說,要了解巴爾扎克、福樓拜的作品還嫌欠成熟了些。)他在這些書籍裏,特别是在其中一些幻想題材、抒情筆調的作品中找到了跟自己氣質和精神狀態相適應的氣氛和環境。這些閱讀爲他以後在文學上的發展打下了良好的基礎,他晚期專事幻想題材創作,可見當時的閱讀對他的影響之深。

埃薩早年喜歡在學生劇團裏演戲,這是他登上葡萄牙文學舞台的第一步,他自己也說: “戲劇使我逐漸接觸了文學。”但是,眞正促使埃薩走上現實主義文學道路的重要因素在於他結識了“科英布拉派”這個學術團體的負責人安特羅·肯塔爾,並加入了這個組織。

“科英布拉派”的人數約在十六至二十人,成員都是些年輕人,他們血氣方剛,思想敏銳,善於接受新鮮事物。當時,科英布拉已經通了鐵路,它把葡萄牙跟伊比利亞半島以及整個歐洲連接起來,通過它,大量的新鮮事物源源不斷地涌來。來自國外的一切都使靑年人感到興奮,普魯東、黑格爾、達爾文、雨果、巴爾扎克、福樓拜等人的名字在靑年人耳邊落地有聲,他們出版的一切著作都在科英布拉受到這批靑年人的歡迎,他們貪婪地閱讀着、吸收着,每天都有新的消息和新的發現,猶如“干柴丢在火堆裏一樣”更加激起了靑年人的好鬥反抗心理。

1865年,“科英布拉派”發起了一塲文學論戰,反對以安東尼奧·弗利西亞諾·德·卡斯蒂略爲首的浪漫主義保守派,這就是給葡萄牙文人帶來了新鮮空氣的著名的“科英布拉問題”。用“科英布拉派”的一個著名成員特奧菲洛·布拉加的話來說,這次論戰標志着“浪漫主義運動的解體……現實主義運動由此而生……”但是,値得指出的是: 它表面上雖然是塲文學論戰,但實際上揭示了更加深刻的社會矛盾。當時歐洲資本主義正處在蓬勃發展的時期,而葡萄牙在科學技術、經濟和社會各個方面却仍然停滯不前。雖然在農村資產階級中出現了某些繁榮景象,但是農民的生活、文化和覺悟與過去相比並沒有什麼改變。大批移民涌向巴西,就是農村形勢困難的一個象徵。至於所謂的工業人口,他們的處境也在不斷惡化,因爲落後的手工生產根本無法與世界市塲上的機械化大生產相對抗。在文學領域裏,浪漫主義已經達到了它的頂峯,再也無所作爲了。社會生活的這幾個方面的現狀,無疑是因爲葡萄牙在經歷了長期危機後確立的自由主義派妥協地適應了傳統的國家結構而造成的。科英布拉派的靑年人對此感到强烈的不滿,這種不滿情緒即使不采取文學論戰的形式,也一定會在其他方面以别的形式爆發出來的。至於埃薩,在這塲激烈的論戰中,雖然僅僅是個一般的旁觀者,但從中却吸取了許多有益的東西,爲他後來的新文學理論的形成奠定了基礎。

大學畢業前夕,埃薩在《葡萄牙新聞報》上發表了一些散文詩和小文章,開始了他的文學創作活動。這些作品在他死後收進了題爲《粗野的散文》的集子,於1905年出版。

1866年,埃薩大學畢業後,當上了律師。但其主要興趣還是在文學方面,他繼續爲《葡萄牙新聞報》寫稿。不久,又親自創辦並領導了《埃沃拉縣報》。

整個這一階段,後來被評論家和學者們稱爲埃薩文學發展的第一時期。在這個時期裏,埃薩受外國作家的影響較深,他大膽創新,洋爲葡用,在作品裏表現了一種新的寫作風格,使葡萄牙讀者在驚奇之餘,感到耳目一新。這是這位葡萄牙文壇上的偉人文學創作的開始,對他後來的文學發展起了非常重要的積極作用。

二

1869年,埃薩隨朋友雷曾德伯爵去埃及參加蘇伊士運河的通航典禮。這次旅行使他認識了東方,極大地擴展了他的視野,更加激發了他的創作要求。

旅行結束後,埃薩於1870年回到了里斯本,也回到了他的朋友身邊。當時安特羅、特奧菲洛、曼努埃爾·德·阿里亞卡、雅伊梅·巴塔里亞·雷伊斯、奧利維拉·馬丁斯、拉馬略·奧爾蒂岡、吉列爾梅·德·阿澤維多這些思想進步的靑年知識分子又組成了一個小團體,稱爲“七十年代派”。面對世界上發生的重大政治和社會事件,如第二帝國的危機、巴黎公社的成立、波蘭人民反對沙皇統治的民族、民主革命等。“七十年代派”的成員們感到自己有責任“硏究社會是什麼樣的和它應該成爲什麼樣的”,“硏究本世紀來所有的思想和潮流”,“把葡萄牙跟現代運動結合起來,使它從文明人類賴以生存的環境中吸取養料。……硏究葡萄牙社會政治、經濟和宗敎改革的條件”,鼓吹社會的徹底改革。爲了這個目的,“七十年代派”擧行了五次集會討論文學等問題,這就是有名的“卡西諾討論會”。在第四次討論會上,埃薩作了題爲《新文學——作爲新的藝術表現手法的現實主義》的發言。在發言中,他抨擊了當時的葡萄牙文壇上“藝術家嚴重脫離社會”的現象,指出“文藝是社會的產物,與社會的興衰緊密相連”,提出了葡萄牙新文學的指導思想。就在同一年,他與拉馬略·奧爾蒂岡合作出版了評論葡萄牙政治和社會現實的月刊《投槍》,這些文章是埃薩現實主義作品的萌芽。

自1870年7月至1871年6月,埃薩擔任萊伊利亞的行政長官,這就使他有機會觀察外省人民緩慢平庸的生活和敎會在小資產階級日常生活中起的巨大主宰作用,從而收集了他的也是葡萄牙文學史上的第一部現實主義小說《阿馬羅神父的罪惡》的素材。

自1872年起,埃薩開始了長期的外交官生涯,先後在古巴、英國和法國任職,只是偶爾才回葡萄牙居住。雖然人到了國外,但他從事文學創作的熱情並沒有因爲環境的改變而有所減弱,除了給報刊大量撰稿外,他還創作長篇小說。繼《阿馬羅神父的罪惡》(第一稿寫於1871年)後,他一發而不可收,一鼓作氣地寫了《巴濟利奧表兄》(寫於1878年,同年出版),《首都》(寫於1878年,出版於1925年),《阿爾維斯及其公司》(寫於1878年,出版於1925年),《阿布蘭尼奧斯伯爵》(寫於1879年,出版於1925年)和《馬亞一家》(寫於1880年)。這六部書被認爲是埃薩的現實主義作品,這一階段被稱作是埃薩文學發展史上的第二時期。

在這個時期裏,埃薩實施了他在“卡西諾討論會”上提出的現實主義新文學的主張,辛辣、無情、淋漓盡致地刻畫、揭露和批判了包括宗敎、道德等各個方面的葡萄牙社會現實,正如埃薩自己所說: “我的奢望就是如實地描寫1830年以來憲法主義所造成的葡萄牙社會,並象一面鏡子一樣地向它(社會)指出,他們——他們和她們——組成了一個多麼可悲的國家”,“給資產階級的、傷感的、虔誠的、天主敎的、剝削者的、貴族的等等的舊世界拍照……將它置於現代民主世界的嘲弄、哈哈大笑和蔑視之下,爲它的滅亡作准備。”

値得指出的是,在六部現實主義小說中,《首都》、《阿爾維斯及其公司》和《阿布蘭尼奧斯伯爵》都是在作者死後才出版的。故而,要論影響之大和名望之高,公推在他生前出版的《阿馬羅神父的罪惡》、《巴濟利奧表兄》和《馬亞一家》三部小說。

《阿馬羅神父的罪惡》是葡萄牙第一部抨擊資產階級世界的現實主義小說。它以當時葡萄牙外省小資產階級和神父界的日常生活爲背景,深刻地揭露了宗敎敎育的丑惡,盲目信仰宗敎的危險和神父界可憎的僞善和墮落的罪行。

小說寫的是發生在阿馬羅神父與房東太太若阿內拉的女兒阿梅利亞之間的一個瀆神的、可悲的“愛情”故事。

阿馬羅出生於佣人家庭,六歲時,父母先後去世,篤信宗敎的女主人收留了他。女主人死時又留下遺囑,把他送到神學院學習,以便就任神職。阿馬羅在神學院畢業後,被調到萊伊利亞當敎區長,寄宿在若阿內拉太太家。若阿內拉也是個虔誠的女敎徒,每到夜晚,城裏的神父們都聚集在她家裏閑談打牌。她的女兒美麗而健康的阿梅利亞,就是在這樣的環境下,在宗敎思想的熏陶下成長起來的。阿馬羅與她相見後,對她一見鍾情,阿梅利亞的美貌喚起了阿馬羅長期受到抑制的性欲。但是,阿梅利亞早已有了男友,名叫埃德華多,在城裏契約所當書記員。因爲他倆不久就要結婚,埃德華多常到阿梅利亞家來玩,這使阿馬羅非常妒嫉。於是,他在納塔利奧神父的煽動下,利用埃德華多投書報社揭露宗敎虛僞的一事威脅阿梅利亞,要她與埃德華多斷絕往來,說他是個反宗敎的無神論者。他還誘騙阿梅利亞說,神父都是完美無瑕的,他們的所作所爲都是受上帝旨意支配的。本來就對阿馬羅懷有好感的阿梅利亞就這樣落入了他“冷冷的算計”之中。在此期間,阿馬羅發現,阿梅利亞的母親若阿內拉原來是他過去在神學院時的德育敎師迪亞斯神父的情婦,他就更大膽放肆起來。他與阿梅利亞天天在敎堂旁的一間敲鐘人的小屋裏幽會。最後,姑娘懷孕生下一男孩。爲了掩蓋自己的罪孽,阿馬羅把剛落地的孩子交給一個慣於送私生嬰孩上天堂的奶媽處理。姑娘產後見不着兒子,焦憂而死,不久孩子也一命歸天。

這部小說有三個修改版本。第一稿於1871年完成,1875年出版,篇幅僅93頁,描寫了阿馬羅神父和少女阿梅利亞之間的眞摯强烈的愛情,沒有任何對宗敎和神職界的批判。但是在1876年出版的長達362頁的第二稿中,內容就完全不同了,埃薩幾乎是一行一行地作了改寫和增補,開始揭露和批判宗敎的虛僞和小資產階級的昏庸墮落。到1880年出版的第三稿,篇幅就更長了,達675頁,揭露和批判也更加深刻,更加無情。第三版的主要內容就是上面所介紹的。從這三個修改稿中,我們可以看出埃薩在進行現實主義文學創作時的發展過程。

第三稿中埃薩筆下的阿馬羅這個人物具有性格上的兩重性。他一方面是欺騙人民的、反動虛僞的宗敎的代表,他騙取了阿梅利亞的愛情;另一方面,他也是宗敎犧牲品。小說中有許多情節都入木三分地反映了這一點。

在光天化日之下,阿馬羅是一個稱職的、禁絕一切欲念的道貌岸然的敎區長,然而,在人背後、在骨子裏,却是一個渴望性愛、罪惡的瀆神者。爲了借直通敎堂的敲鐘人的小屋與阿梅利亞相會,阿馬羅冠面堂皇地對敲鐘人說什麼阿梅利亞想獻身神職,成爲修女,由於外界對這種擧動越來越不贊成,他只得暗暗地敎導她學習神學。受宗敎愚弄的敲鐘人竟然毫不懷疑,一口答應,還發誓對這事保密。阿馬羅經常對阿梅利亞說: “世上最大的罪過就是向懺悔神父隱瞞了某些東西。”但是,當姑娘在懷孕後,把一切原委都告訴了懺悔神父費蘭時,阿馬羅却大發雷霆,駡她“儍瓜”。他甚至對迪亞斯神父說: “道德是爲學校和說敎用的。在現實生活中,我幹我的,您幹您的,其他人幹他們能幹的。神父老師,您上了年紀,就找一個老婦人,而我年紀輕,就找個小姑娘。”沒有比這話更能赤裸裸地暴露出宗敎道德的虛僞了。

但是,這一切罪過並不能由阿馬羅一個人來負責,他跟阿梅利亞一樣,也是一個宗敎的犠牲品。他並不是心甘情願獻身神職的。在他十三歲時,女主人去世,留下遺言要在他十五歲時送他去神學院。由於還差二年,他就先到了自己的叔叔家。誰知叔叔和嬸嬸待他很壞,迫使他把去神學院看成是一條擺脫困境的出路。但是,一旦開始苦修生活,他就顯得格格不入,越是講禁欲,就越是激起了從小生活在女佣人和女主人裙釵之間的他對異性的好奇心,使得他在禱告時,面對聖母像,竟看到了一個美麗的裸體女人。後來阿梅利亞喚起了他的愛,但他又不能像普通人那樣愛她,所以,只能在心中發出悲嘆,自問是誰讓他去當神父的,責怪女主人和社會硬把他推進了敎士的隊伍,“就象把一頭牛關進了畜欄”。因此他只能使用宗敎的欺騙手段去徵服阿梅利亞。

小說第三版出版後,在讀者中引起了不同看法: 到底阿馬羅神父有沒有罪惡? 一些人認爲,在第三版中阿馬羅沒有象前面那樣親手殺死自己的孩子,而是交給奶媽去處理,而且還在最後一刻良心發現,感到了做父親的責任,要把孩子領回來,因此他沒有罪。但也有人認爲,盡管如此,阿馬羅還是個罪人。因爲他對阿梅利亞的愛不是眞正的愛情,而是在經歷了多年的宗敎禁欲生活後爆發出來的不可遏制的追求異性的一種瘋狂的獸性。所以,在阿梅利亞懷孕前,他隨意地擺布她,而一旦知道她懷了孕,他那靠欺騙和“冷冷的算計”得到的所謂愛情立即就烟消雲散了。爲了掩蓋自己的罪孽,他聽從迪亞斯神父的鬼主意,要阿梅利亞跟她原來的未婚夫,即被他和其他神父趕走的埃德華多結婚,同時還逼着阿梅利亞答應在婚後繼續同他通奸。他的這種欺騙和虛僞本身就構成了一種罪行。然而,埃薩所要譴責的決不是阿馬羅一個人,阿馬羅作爲一個正常的男子,自然有着愛和性的要求,但是,不合人道的嚴厲的宗敎却把這說成是罪惡。“我們是男人”,“我們又是敎士”,在這種矛盾之下,阿馬羅被迫犯下引誘阿梅利亞以滿足自己的性欲的罪惡。因而說到底,這個罪惡是宗敎和社會造成的。埃薩譴責的正是充滿資產階級腐朽墮落和宗敎道德敗壞的、臭氣熏天的社會。就這一點來說,這本書的批判意義是非常深刻的。

《巴濟利奧表兄》是埃薩在對《阿馬羅神父的罪惡》進行修改的同時創作的,它以首都里斯本小資產階級的生活爲背景,描寫資產階級家庭的道德墮落。小說內容緊凑,給人一氣呵成的感覺。

路易莎同她的丈夫若熱結婚三年還沒有孩子。若熱是個礦山工程師,有一次因工去外省礦山,不得不第一次留下路易莎一個人在家裏。路易莎無事可做,成天待在屋子裏看愛情小說,或與隣居好友、一個海關職員的妻子萊奧波爾迪娜互訪。萊奧波爾迪娜是個風流女子,她的“情人比襯衣還多”。因此若熱一向反對妻子同她接觸,臨行前還特地委托朋友塞巴斯蒂昂時常來看望路易莎,提醒她不要同萊奧波爾迪娜來往。

路易莎一人待在家中正感到越來越孤獨時,她的表兄巴濟利奧從國外回到了里斯本,他們曾經相愛過,巴濟利奧還是路易莎的第一位戀人,兩人已經七年沒見面了。巴濟利奧到達後,懷着好奇心和欲望來找路易莎。一見她變得比過去更美,便起了引誘她的念頭。他講了許多路易莎聞所未聞的愛情軼事,女主角都是侯爵夫人、公主等等。每談起其中的一個人,總是這樣開頭的: “這是個極其高貴的女子,當然有一個情人……”,暗示路易莎“通奸似乎是貴族的本分”,而“貞潔象是市儈的弊病……”。這些話激起了路易莎强烈的興趣,使她產生了一個願望,就是要親自經歷一下小說中描寫的這種新的愛情生活。她終於中了表兄的圈套,天天下午出門到他租下的一間“天堂”去幽會。

但樂極生悲,他倆之間的約會條子落入了路易莎的女佣人儒利亞娜的手中。她年約四十來歲,一向體弱多病,但她不甘當女佣,對有錢階級非常憎恨,因此想敲詐女主人以獲得一筆錢來保障自己晚年的生活。路易莎拿不出足夠的錢,便打算同情人一起出逃。可是這個只是爲了能在葡萄牙逗留期間解解悶才追求表妹的巴濟利奧,在關鍵時刻露出了原形。他借口有電報來催他去外地,拋下情人突然出走。

路易莎絕望了,爲了使儒利亞娜保持沉默,不把這秘密告訴她的丈夫若熱,她竭力滿足女佣人的一切要求,同意她換房間,給她買衣橱,答應讓她晚上出去看戲,甚至於自己動手幹家務,掃地,燙衣服,漿衣服等等。若熱在巴濟利奧走後,回到了家。一次儒利亞娜病倒了,醫生說她已離死不遠,若熱不願意讓佣人死在家裏要趕她出去,但路易莎害怕儒利亞娜報復,借口她是一個“可憐的人”勸說丈夫不要這樣做。

這種提心吊膽的生活使路易莎神經越來越緊張,身體也越來越虛弱,到最後,實在無法再忍受這種精神上的折磨和痛苦,她終於把一切向塞巴斯蒂昂和盤托出,求他幫忙。塞巴斯蒂昂略施小計唬住了儒利亞娜,使她交出了偷去的信件。儒利亞娜一氣之下心臟病復發當即死去。這下壓在路易莎心頭的石頭總算落了地,她沒有什麼可擔憂的了。一俟長期緊張的精神放松,路易莎病倒了。恰恰這時表兄巴濟利奧從巴黎給她來了封信。若熱拆開信後知道了兩人之間發生的事情,但他不願意相信,便在路易莎的病情有所好轉時詢問她是怎麼回事,路易莎一聽便昏迷不醒,數天後就死去了。

埃薩以路易莎的悲劇無情地揭露了小資產階級自私自利的靈魂和無耻墮落的丑態,同時尖刻地諷刺了以路易莎爲代表的小資產階級夫人的浪漫主義的愛情幻想。他譴責路易莎,不願意讓讀者看到她犯了罪而不受懲罰,在她消毀把柄及女佣人死後,繼續安排了巴濟利奧的來信,導致了路易莎的死亡。但是,盡管如此,埃薩認爲路易莎的墮落並不僅是她一個人的過失,應由她所處的社會和生活負責。正是當時風行的不切實際的反動浪漫主義小說,表兄巴濟利奧這種紈袴子弟和萊奧波爾迪娜這種放蕩女人——這兩種人都是當時的時代和社會的典型人物,使路易莎墜入了罪惡的深淵。

値得一提的是在這部小說中,埃薩栩栩如生地描繪了一個屬於葡萄牙下等階層的女佣人儒利亞娜的心理狀况與生活。儒利亞娜飽嘗生活的煎熬和疾病的折磨,對自己的經濟條件和社會地位深感不滿。她曾夢想通過自己雙手的勞動跨人更高一層的社會,但是願望沒有達到,她便怨言滿腹,憎恨資產階級,企圖通過另外的手段謀財,以此報復不公正的社會。小說中儒利亞娜的所作所爲在一定程度上揭示了佣人和主人之間,也就是勞動人民和資產階級之間在經濟條件和社會地位上的差别以及矛盾。用儒利亞娜的話來說,在主人眼裏“佣人是畜牲,吃得消就得幹,吃不消馬路上去”,佣人日復一日、年復一年地從早幹到晚,爲的是每月掙半個錢,而少爺太太們却閑得無聊。這正是當時葡萄牙社會貧富差别和階級矛盾的一個鮮明寫照。

《巴濟利奥表兄》的問世是向傳統的浪漫主義文學發起的一次攻擊,它極人地震動了讀者,在當時的葡萄牙社會引起了强烈的反响。因爲小說直接暴露了資產階級的道德墮落和傷風敗俗,激起了一幫“正人君子”的不安和不滿。書出版後,市面上就出現一些小册子警告做母親的要提防新文學中的道德危險性。盡管如此,《巴濟利奧表兄》還是受到了讀者的歡迎,在當時葡萄牙這樣一個小國內,僅第一個月就銷售了三千册,不到三個月第一版就全部賣完了,不得不再印第二版。

《馬亞一家》是埃薩從1880年開始寫的。據《葡萄牙日報》披露,小說於當年完成,但由於種種原因,直到1888年才出版。小說主要描寫了葡萄牙一個古老富有但人丁不旺的家族中三代人的歷史。他們是祖父阿豐索·達·馬亞,兒子佩德羅·達·馬亞和孫子卡洛斯·達·馬亞。其中絕大部分的筆墨是描寫最後一代人的。

阿豐索是一個貴族世家的後代,他與伯爵的女兒瑪麗亞·埃德華達·魯娜結婚後,有了一個兒子,取名佩德羅。當時他們定居英國,阿豐索想以嚴厲的英國方式敎育兒子,但弱不禁風、多愁善感的夫人堅持採用溫柔的葡萄牙方式,整天把兒子捧在掌心裏,使他長成了一個斯文嬌弱的靑年。

由於夫人的健康原因,全家遷回了葡萄牙,但不久,夫人就去世了。就在這一年,有一位非常漂亮的瑪麗亞·蒙福特隨着父親也來到了里斯本,佩德羅對她一見鍾情,想跟她締結良緣,但老馬亞堅決不同意,因爲據傳老蒙福特曾殺過人,並且是靠販賣黑奴發的財。瑪麗亞·蒙福特得知這個消息後,非常憤恨,便唆使未婚夫與自己結婚並私逃國外,斷絕了與老馬亞的一切關係,而老馬亞也不再承認有這個兒子,只當他已經死了。

在妻子第一次懷孕時,佩德羅決定搬回葡萄牙,臨行前,他寫信給父親試圖求和,但沒有成功。第一胎分娩了,是個女孩,第二胎又生了個兒子,被取名卡洛斯·埃德華多。在這期間佩德羅繼續想恢復同父親的關係,但妻子一直加以阻撓。

在一次狩獵中,佩德羅的槍走火打傷了一位來葡萄牙遊玩的意大利朋友,他很過意不去,便邀請那位朋友在自己家裏養傷。誰知瑪麗亞·蒙福特竟帶着女兒跟意大利人一起私奔去了國外。絕望之下,佩德羅帶着兒子回到了父親阿豐索的家,因爲忍受不了這莫大的耻辱和沉痛的打擊,於當晚自殺了。

幾年後傳來消息說瑪麗亞·蒙福特在巴黎淪爲烟花女子,阿豐索就派人去打聽有着馬亞血統的孫女的下落,但得到的回音却是她已經病死了。

卡洛斯在祖父身旁,接受着典型的英國式敎育,健康地成長。他在科英布拉學完醫學後,回里斯本開了一家診所。祖父一直對他瞞着他母親的醜行,但曾有一次,他從好朋友埃加的口中偶然得知了這件事,便向祖父詢問,這時阿豐索才不得不將眞情實言相告。不過,在第一次震驚之後,卡洛斯對這也不以爲然了。

卡洛斯長得一表人材,風度翩翩,且又和藹善交,贏得了不少人的尊敬和友誼。他同這些人談論政治、文學等等,還征服了一位伯爵夫人,在保持了一段曖昧關係後,他感到無味就撒手了。

在這期間,有一位名叫瑪麗亞·愛德華達的美人兒帶着一個女兒從巴黎來到了里斯本。在一次行醫時,卡洛斯正式認識了她,並愛上了她,還給她買了幢房子。瑪麗亞·愛德華達報之於同樣的感情,兩人幾乎天天幽會,並決定結婚。卡洛斯把這個決定告訴了埃加,但不敢讓祖父知道,因爲瑪麗亞·愛德華達曾犯過兩個爲貴族信念所不容、並爲社會輿論所譴責的過失: 在認識卡洛斯之前爲生活所迫,她曾同一個法國人私奔生了個女兒,後來又同另一個男人同居過。但卡洛斯並不計較這些,這對情人山盟海誓情深意長。

一件意外的事情打破了這對情人的歡樂。埃加與卡洛斯母親的一位老朋友邂逅相遇得知瑪麗亞·愛德華達就是卡洛斯的親姐姐,那位傳說死去的姑娘原來是瑪麗亞·蒙福特與意大利人生的女兒。爲了証明這一點,他們的母親還留下了一紙文件。而且瑪麗亞·愛德華達本人對這件事也不知情,因爲她母親生前對她編造了另一個身世。這個消息在馬亞一家的生活和精神上引起了極大的混亂。卡洛斯旣無勇氣告訴瑪麗亞·愛德華達這個事實,又無法擺脫她嬌美的肉體的誘惑,繼續天天與情人、也就是他的姐姐發生關係。老馬亞得知後,羞愧難言,一氣之下離開了人間。

祖父的去世倒成了使卡洛斯擺脫這亂倫關係的救星,他猛然驚醒,讓埃加把這可怕的現實去告訴瑪麗亞·愛德華達。瑪麗亞·愛德華達明白眞情後,立即帶着女兒返回了法國。同時,爲了擺脫這個噩夢,卡洛斯邀埃加一起周遊世界,最後,定居在巴黎。十年後,他回到了里斯本,仍然孑然一身,他告訴埃加,他姐姐來信,說她在經過反復思考後結了婚。

《馬亞一家》是埃薩小說中最長的一部,它不僅被認爲是作者的最佳作品,而且也被稱爲葡萄牙文學史上的佳作之一。

《馬亞一家》不同於描寫外省宗敎界生活的《阿馬羅神父的罪惡》,也不同於展現了里斯本小資產階級家庭生活的《巴濟利奧表兄》,它揭露的是首都上流社會的精神生活及其風俗習慣。埃薩在這本書中擴大了對社會的剖析面,筆鋒所指涉及文人、貴族、政治家、外交家等等各個方面,他那詼諧的諷刺達到了最强烈、最尖刻的程度。

根據內容來看,小說的情節是沿着兩條線索展開的: 一條是反映暄鬧繁華的大都市和它的人們,充滿對舊風俗的批判。另一條是描寫卡洛斯的愛,刻劃了他的心理狀態。

卡洛斯跨入社會時,胸懷大志,生氣勃勃,充滿了對生活的希望,也具有戰勝生活的一切條件。然而生活却使他變得無能爲力,毫無用處,因爲即使是良好的典範的英國式敎育也無法使他擺脫葡萄牙社會世襲的壓力。這一經歷不僅是他一個人體驗到的,小說中所有的上流人士面對生活,都失去了希望和勇氣,最終放棄了鬥爭,隨波逐流。因爲他們感到自己被禁錮在當時葡萄牙這個腐朽的、傳統的、毫無生氣的社會裏,無所作爲,縱有滿腔抱負,也無法施展,正如一個作家和一個音樂家在爭論時所說的,“假如我寫了一個好歌劇,誰來演它? ”“如果埃加寫了一本好書,又有誰來看? ”因此,他們只能過着平庸的生活,成爲生活中的失敗者,包括老馬亞這個葡萄牙古老貴族的最完美的代表人物也失敗了。

卡洛斯對伯爵夫人和瑪麗亞·愛德華達的追求也不是一種眞正的健康的愛情,而是純粹受驅於性的要求。尤其是當他得知自己的情人就是自己的姐姐時,還擺脫不了對方肉體的誘惑,更屬亂倫,爲天地所不容,這使人聯想起阿馬羅神父和路易莎的“愛情”,也都是以道德敗壞爲基礎的罪惡的性愛。作者通過揭露這種罪惡,鞭笞了十九世紀末的葡萄牙社會。

正是由於埃薩的這些作品的問世,現實主義文學才得以在葡萄牙獲得旺盛的生命力,其影响和傳播也越來越廣。爲了証實這點,不妨提一下卡米洛·卡斯特羅·布朗庫對現實主義的態度,這不僅有必要,也很有趣。

卡米洛是葡萄牙浪漫主義文學的最傑出代表,在埃薩以前一直被冠以“葡萄牙的第一小說家”。1879年,他在自己的最佳作品《被毀滅的愛情》第五次再版序言中寫道: “我要不斷地說這本書(指《被毀滅的愛情》)不好,它純潔得愚蠢,連臥房也不涉及,以便夫人們能夠當着自己女兒和母親的面在客廳裏閱讀,而不必拿着書躱到浴室裏去。”“哎呀,但願我能……當着讀者的面,挽起袖口擠壓傷口裏的膿水,在那個時代膿瘡都被美化成了花朶,而今天叮着蒼蠅的大肉被掛在鐡鈎上,還賣個好價錢”。卡米洛就是以這種方式對暴露社會弊病的現實主義文學進行冷嘲熱諷。但是他本人是無力阻擋現實主義的潮流的。所以在另外的塲合,他又解釋道: “我有必要聲明,我並不想取笑現實主義學派。當《阿馬羅神父的罪惡》、《巴濟利奧表兄》………問世後,我感到欽佩,並自然而然地寫下了我這種欽佩的証詞。”的確,他寫的《歐澤比奧·馬卡里奧》(1879)盡管是本摹仿小說,但也証明他在嘗試適應新的文學潮流。而小說的成功又說明了現實主義理論的不可戰勝。總之,卡米洛的態度在當時是很有代表性的。

《馬亞一家》是埃薩的最後一部現實主義小說,他標誌着作者文學發展道路上的第二時期的結束。

三

在創作《馬亞一家》的同一年,埃薩創作了《淸朝官員》並在當年的《葡萄牙日報》上連載。七年之後,也就是1887年,他又在《新聞報》上發表了小說《聖遺物》。這兩部都是幻想題材的小說,連同前三部現實主義小說,它們是埃薩文學史上最著名的五部作品。

小說《淸朝官員》講的是一個非常有趣、十分可笑的故事。書中的主人公特奧多羅以第一人稱出現,叙述了自己的一段經歷。

特奧多羅是一個書記員,收入微薄,寄宿在唐娜奧古斯塔家中。一天晚上,他在自己的屋裹看一本從舊貨集市上買來的書,書上說在中國有一位非常富有的官員,他比任何寓言和故事裏提到的國王都要富。誰要是搖動一下放在自己身旁的一本書上的鈴鐺,遠方的富豪就將嘆息一聲死去,他那無窮無盡的財富也就歸這個搖鈴者所有。正在這時,特奧多羅發現自己的面前放着一只鈴鐺,桌子的另一邊出現了一個身材肥胖的人,一身黑衣服,戴頂高帽子,雙手戴着黑手套,緊緊倚撑着一把雨傘。他對特奧多羅說: “來吧,特奧多羅,我的朋友,搖一下鈴鐺,做一個强者! ”特奧多羅發現陌生人原來是魔鬼,他猶疑了,但最終還是決定去繼承這筆巨大的財富。

頓時,整個里斯本——貴族、敎會和平民——都拜倒在特奧多羅脚下。在享用了淸朝官員的百萬家財提供的種種樂趣後,特奧多羅感到厭倦了,而且被害人的身影老是出現在他的眼前,使他感到良心上不安和悔恨。他決心到中國去尋找這位官員的後代,以彌補因爲自己剝奪他們的繼承權所造成的損失。徒勞無益地在中國歷險一番以後,他不得不又回到了葡萄牙。

他失望地又住進了唐娜奧古斯塔的小屋,又去當他的書記員,可官員的影子並不因此在他眼前消失,同時整個里斯本都以爲他破產了,改變了對他的態度。報紙得意地譏笑他的貧困,曾在他脚下諂媚奉承的貴族現在命令他們的馬車夫在大街上衝着書記員蜷縮的身子碾過去,因爲他的布施而致富的敎會譴責他爲“男巫”,連唐娜奧古斯塔也駡他是“喪門星”。他怒不可遏,又重新炫耀自己的財富,立即,整個里斯本又毫不猶豫地拜倒在他的脚下。報紙稱他爲萬能的上帝,貴族像對待暴君一樣吻他的手指,敎會爲他燒香,唐娜奧古斯塔叫他是自己的“心頭肉”。

但他總是因爲自己非法得到了這筆財產而悔恨。一天晚上,他在街上又碰到了魔鬼,他懇求魔鬼把他從這可憎的財富中解救出來,還他原來安靜的貧困生活,但魔鬼執意不允。

特奧多羅臨終前立下遺囑把財富留給魔鬼,而對讀者們只留下了這麼幾句話: “只有用我們的雙手掙來的每天的麵包吃起來才舒服;你絕不要殺死淸朝官員。”

埃薩的第一部幻想小說《淸朝官員》出版後,對兩年前的《巴濟利奧表兄》一書還記憶猶新的讀者們是感到多麼吃驚啊! 如果說,在《巴濟利奧表兄》一書中作者以現實主義方式赤裸裸地揭露了資產階級傷風敗俗的道德墮落,那麼,在《淸朝官員》中,他樹起了一面道德的旗幟,而且似乎放棄了對“人類現實的苦澀的硏究”,擺脫了“分析的折磨”,不再“不自在地屈從於事實”,開始在想像的天地裏自由自在地馳騁。

但是,作者是不是眞正地、徹底地拋棄了現實主義創作方法了呢? 只要進一步地分析一下,就可看到在這部小說中除了像魔鬼的出現、變成大富翁的方式和對中國這樣一個埃薩自己從沒到過的地方的描寫純屬想象之外,作者仍然運用了在他的幾部現實主義作品中所採取的暴露和批判社會的諷刺筆法,如作者着意刻劃的報界、貴族、敎會和平民代表房東唐娜奧古斯塔對特奧多羅“破產”前後所持的兩種絕然不同的態度,不正是活龍活現地表現了資產階級唯利是圖、唯錢是命的丑惡嘴臉嗎? 可以說,《淸朝官員》以及後來的《聖遺物》中的想象或魔幻部分只不過是蓋在赤裸裸的社會現實上的一張透明薄膜而已。

《聖遺物》這本書的內容也很滑稽,但大笑之餘,又發人深省。它的主人公特奧多里科與《淸朝官員》中的特奧多羅相似,也是以第一人稱出現。埃薩本人過去的中東之行對這部小說的創作很有幫助,激起了他的靈感。

特奧多里科很早就失去了母親,7歲時父親也去世了,因此他被帶到里斯本,同他的姨媽唐娜帕特羅西尼奧住在一起。姨媽是個很有錢的虔誠的老處女,與她來往的都是一些神父,在這種宗敎環境中成長起來的特奧多里科利用在科英布拉求學期間不受約束的機會,嘗遍了生活中的所有樂趣,變成了一個放蕩的靑年。但他在回里斯本度假時以及在給姨媽寫信時,却仍竭力裝出一副虔誠的信徒樣子,以騙取她的歡心,好讓她指定自己爲財產繼承人。因爲唐娜帕特羅西尼奧曾說過她的財產只留給那些“忠於敎會並不同裙釵交往的人”。

特奧多里科畢業後回到了里斯本,繼續過着雙重生活,一面同妓女阿德利亞鬼混,一面裝模作樣擺出一付獻身上帝的苦修者模樣。爲了消除自己衣服上散發出的阿德利亞身上的香味,每次進屋前,他都要跑到花園深處,拿出早就藏在袋中的香,點燃後熏自己的衣服和胡子,好讓它們散發出一股聖潔的香氣,這樣一進屋,唐娜帕特羅西尼奧便高興得喊叫着: “主啊,多好聞的敎堂的香味。”

但是後來,阿德利亞拋棄了他,他感到沮喪,想去巴黎旅行,唐娜帕特羅西尼奧表示反對,但在神父們的建議下,她決定讓外甥代自己到聖地去朝拜,並關照要給她帶回一件聖遺物。

特奧多里科踏上了去東方的道路,先後經歷了一系列的奇遇。他在亞里山大市結識了妓女瑪利,分手時,瑪利還送給他一件睡衣留作紀念;他在聖地夢見了耶穌被釘在十字架上,並升了天……最後他帶着一頂棘冠——送給唐娜帕特羅西尼奧的禮物——回到了葡萄牙。一進家門,他就花言巧語胡編了一通對聖地的印象和感受,幾乎贏得了唐娜帕特羅西尼奧的歡心。但是在交給她遺物時却犯了個致命的錯誤: 遺物包裹一打開,出現的竟是瑪利的睡衣。

特奧多里科被剝奪了繼承權,並被逐出了家門,只能靠賣約旦河的聖水及其它聖遺物度日,眞品賣完了,便賣赝品,同時念念不忘重新獲得唐娜帕特羅西尼奧的信任。然而她死後却把所有的財產都分給了神父們,只留給外甥一副眼鏡。這一沉重的打擊深深地震撼了特奧多里科,在經歷了一段困難時期後,他開始到同學經營的一家公司裏工作。他棄邪歸正,工作勤奮,爲人正直,後來又同老板的姐姐結了婚,發了財,在生活和工作上都取得了成就。

到這裏爲止,小說向讀者同時展現了基督敎在巴勒斯坦史詩般的起源和在葡萄牙當時社會裏只注重外表形式的僵化了的宗敎信仰問題。在這個傳統的敎權社會裏,唐娜帕特羅西尼奧是最典型的代表,與她相對的外甥特奧多里科則代表了不敬神明的自由的年靑一代人。作者通過特奧科里多對假虔誠眞虛僞的行爲進行了廣泛的諷刺和批判,似乎還向人們揭示了一個類似《淸朝官員》中所涉及到的道德倫理問題,即: 不勞而獲的金錢是不會帶來幸福的,人們不應該坐等財寶,而應該通過自己的努力勞動來獲得它。特奧多里科一旦明白自己的各種僞裝是徒勞無益的,並從這中間解脫之後,就變成了一個生活中的强者。

可是,小說並沒有到此結束,因爲特奧多里科最後又考慮起别人的虛僞行爲來: 內格隆神父繼承了唐娜帕特羅西尼奧的大部分財產,過着舒服的生活,有自己的情婦,也許還將當上主敎……,相反特奧多里科除了一副眼鏡外什麼也沒有得到,其原因只是因爲他在把睡衣當成聖遺物拿出來時,沒能厚顏無耻地斷然肯定,這是聖母瑪利亞在沙漠中送給他的衣服。在小說的結尾補充了這一情節,不由得使人們得出這樣一個結論: 在當時的現實社會中,只有虛假和僞善才是勝利者。特奧多里科之所以在與神父的較量中失敗,就是因爲在關鍵時刻胆怯了,沒有拿出一貫騙人的那種勇氣。在這裏,埃薩又一次尖刻地諷刺了當時的社會現實和虛僞的宗敎。

《淸朝官員》和《聖遺物》這兩部小說在埃薩的創作道路上佔有非常重要的地位,因爲它們標志着一個重大的轉折點。如果僅以寫作年份(1888年之前)推算,這兩本書屬於作者文學發展的第二時期,但從作品題材和寫作手法分析,又當列入第三時期。事實上,從1878年發表《巴濟利奧表兄》到1888年發表《馬亞一家》的這十年,正是作者的創作思想最混亂的時期,他在觀察文學和幻想文學之間徬徨、躊躇不定。根據《淸朝官員》與《馬亞一家》同年創作這個事實以及《聖遺物》中現實和幻想相結合的寫作特點分析,比較妥當的說法是: 埃薩文學創作的第二和第三時期之間有一個交叉過渡階段。埃薩在這段時間創作的作品結合了兩個時期的文學特點,是對第二時期現實主義的一種“逃遁”,同時又是第三時期幻想作品的前奏。

爲什麼會在埃薩的身上發生這樣的變化呢? 讓我們來看看他於1878年,即《巴濟利奧表兄》出版的同一年,給拉馬略的信中所寫的話吧: “我在創作《葡萄牙塲景》,但感到沮喪。我確信一個藝術家不可能在遠離藝術素材所在的環境進行創作。巴爾扎克不可能在曼徹斯特寫出《人間喜劇》,左拉也不可能在加的夫寫出《魯貢瑪卡家族》一書,我則不可能在紐卡斯爾描繪葡萄牙。”他還說: “因此,我處在一個智力危機中: 要麼回到……使我能夠進行創作的環境中去,這就是回葡萄牙,要麼去從事純想象的、充滿詼諧的文學。”可見,長期遠離葡萄牙,使他耗盡了原先積累的反映葡萄牙現實的素材,這就是他不能再繼續進行現實主義文學創作的主要原因。

其次,埃薩同任何現實主義作家一樣,也受到浪漫主義的影響,因此,旣然當他脫離了他在創作現實主義小說時起過重要作用的葡萄牙社會,同時對回葡萄牙繼續從事這種創作以達到改變這個社會的目的失去了信心的時候,他就只能憑幻想來繼續他的文學創作。

四

在《馬亞一家》發表的當年,即1888年,埃薩被任命爲駐巴黎領事,從此就開始了他文學創作的第三時期。

在他生命的最後十二年中,埃薩放棄了現實主義文學運動領導人的地位,轉向創作幻想小說。

1888年,他創作了《弗拉迪克·門德斯的通訊》,塑造了一個他理想中的完美的“超人”。寫完這本書後,他對創作理想化的傳記小說發生了興趣。他一方面如飢似渴地閱讀古典文學作品,另一面又寫了大量的有關聖徒傳記和民間傳說的故事,如《聖人傳說》,《聖弗雷依·吉爾》,《聖奧諾弗雷》,以及被作者本人稱爲“用歌聲培育的一朶輕盈的藝術之花”的《故事集》等等。在這些作品裏,優美的詩一般的表現形式達到了前所未有的登峯造極的地步。他就是爲了這些表現形式而不是爲了宗敎的原因才從事這類作品的創作的。

在這段時間裏,埃薩的健康每况愈下,但他仍然不停地寫啊寫啊,除了小故事外,還於1897年在《現代雜誌》上發表了小說《著名的拉米雷斯家族》,描寫了一個名門貴族的後裔及其中世紀的祖先,以及他怎樣試圖使古老貴族世代的理想與十九世紀的葡萄牙現實一致起來。1899年,他在同一雜誌上發表了根據《文明》一文改寫的長篇小說《城與山》。該書講一個生活在法國的葡萄牙靑年想以巴黎的高度的現代化物質文明來改造自己祖國,但最後被故鄕粗獷的大自然和簡單的生活所感動。在這兩本書的某些地方,也運用了類似《淸朝官員》和《聖遺物》中的那種現實主義與幻想相結合的寫作手法。

在生命的最後幾年,他撰寫了《奇迹字典》(1893年)和《百科曆書》(1896年)。

1900年7月,埃薩的大兒子得了重病。埃薩是在四十歲才結婚得子的,對此他焦急萬分,不吃也不睡,最後兒子總算救活了,但他自己的身體經過這一打擊更加虛弱了。

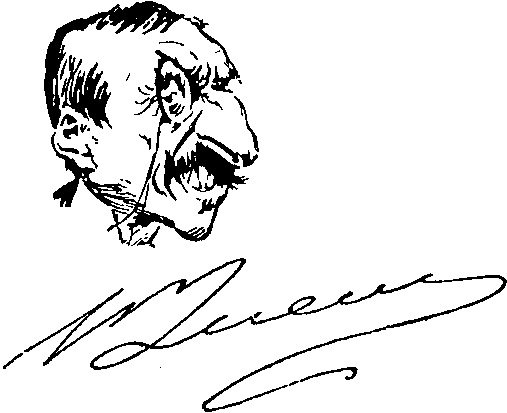

1900年8月16日,埃薩·德·克羅斯,這位葡萄牙文壇上的偉人,在法國巴黎與世長辭了,終年才五十五歲。爲了紀念他,在他逝世後第三年,葡萄牙人民在里斯本的金特拉廣塲上爲他立了一尊塑像。

從1866年在《葡萄牙新聞報》上發表的第一篇文章到逝世,埃薩經歷了三十四年的寫作生涯,爲後人留下了一筆巨大的文學遺產。他提出的新文學的主張指導了葡萄牙的現實主義文學運動,爲葡萄牙文學的發展立下了不可磨滅的功勛。他將永遠活在讀者心中。