一百八十年前,於1808年7月6日北京敎區的主敎,唐·法里·亞歷山大·高維亞(D. FR. ALEXANDRE DE GOUVEIA)逝世了,在他微薄的遺產中「找不到足夠的銀両支付殮葬费」。

這個人是誰?

有誰認識他? 他短暫生命的事蹟是怎樣的?

我一直希望寫一些關於偉人完整個性的文章,因爲人們往往通過記載他們公開活動的或多或少的資料而知道他們的豐功偉蹟,獲悉他們的主要經歷,以及瞭解他們得到成功的優點。

然而偉人日常生活的情况很容易被人遺忘,因這些事情很少被人記錄,使得偉人傳記中往往忽略了他們和平常人一樣的生活和感受。

今天的年靑人,無論是否葡人,都難於抑制自我的欲望,在追求享樂中往往急功近利。

在歷史發展的進程中,越來越多地强調和重視物質文明生活一面,諸如經濟、統計等,而漸漸忘却人類所走過的艱辛的心歷路程。是精神寄托使之能奮勇地面對困難。學生聽到日常生活中的一些英雄擧動的平鋪直叙描述時,往往顯得不耐煩,他們更喜歡從文學讀物歷史故事,小說及連環畫中閱讀英勇事蹟,在這樣的作品中,他們逃避我們必須要面對的現實生活。

但是,古希臘的大師敎我們觀看英雄或神話人物的人性那一方面,不但不貶低他們,反而增加了人們對他們的敬仰,我覺得應感謝古人給我的靈感,使我所描寫的不是一個英雄,而是一個人,正因爲是人,曾飽受痛苦,也正因爲偉大而超凡。

一百八十年前,於1808年7月6日北京敎區的主敎,唐·法里·亞歷山大·高維亞(D. FR. ALEXANDRE DE GOUVEIA)逝世了,在他微薄的遺產中「找不到足夠的銀両支付殮葬费」(1)。

「這個人是誰? 有誰認識他? 他短暫生命的事蹟是怎樣的? 」(2)

我們知道他於1751年8月2日在艾伏拉(ÉVORA)出生,他是貝加(BEJA)主敎收養的孤兒。主敎對他很好,使他接受了良好的敎育,於1782年7月22日被選爲北京敎區主敎,1782年12月16日接受了堅信禮,1783年2月7日他又在里斯本郊外德耶那斯地區的天國之門聖母修道院,由聖奧古斯丁敎會的唐·法蘭斯古·德·亞宋生(D. FR. FRAN-CISCO DE ASSUNÇÃO)主持下,接受了戴冠儀式。澳門的兩位前任主敎,巴托洛梅·馬奴埃爾·文迪士·雷伊斯(BARTOLOMEU MANUEL MENDES DOS REIS)及亞歷山大·德·施里華·佩德羅沙·吉馬良士(ALEXANDRE DA SILVA PEDROSA GUIMARÂES)(3)也出席了儀式。

早在1781年12月22日,澳門市政廳通知皇后唐娜·瑪麗亞一世(D. MARIA):中國皇帝希望葡國能派兩名數學家及一名畫家前往中國。(4)所以高維亞主敎便被選派前往中國。

高維亞主敎屬聖芳濟修會第三職級,因爲他具有非凡的數學知識,才被派往東方執行這一項任務。

選舉、堅信禮、戴冠禮以及於1783年2月10日接受皇室的委派,接連地在一年內發生,我們可以想象,在精神上是難以承擔這麼大變化的,顯然是遵守使命的熱忱幫助了他,使他離開安靜的平原、溫暖的家庭及朋友,而踏上新的道路,雖然他知道前程充滿困難,他還是樂意前往。

我很明白這點,因爲我有離別的經驗,雖然我們懷有重逢的希望,但無論如何還是要說一聲再見。

精神崇高的人具有頑強的意志,使他們能克服離別之苦。

當我們聽到或閱讀在歷史中常見的英勇事蹟時,我們都會覺察到這種頑強的意志。同時,儘管我們對這些偉人的生活瞭解得很少,還是可以感覺到他們鋼鐵般的意志。

高維亞主敎是上帝及皇后的忠僕,專心致志地執行他的任務。然而這是需要堅強的意志力的,他必須努力克制自己,才能告別他的家鄕。

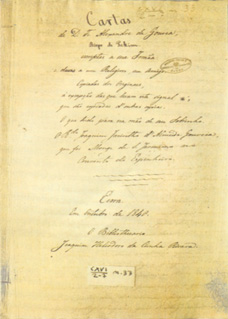

對於指導他在果亞、澳門及北京工作的命令我們已知道得很淸楚。(5)我曾閱讀過這位顯赫的主敎多封私人信件,(其中包括幾封寫給他妹妹的信,自他離開葡國之後,再也没有和妹妹見面)這些信鮮爲人知,我閱讀之後產生了很多感想。(6)

我無意干涉他的私事,或基於所得資料而大作文章,只是希望能發表一些他日常生活中的軼事,補充關於這位宗敎、外交、政治人物生平事蹟。

和這位主敎一樣的偉人們,他們放棄與生俱來的及作爲國民的個人權利,毫不爲已,以決心面對困難,聽取意見,不斷思索以求進展,他們的事蹟値得回顧。

現在,讓我們通過上述的書信,看看在十八世紀末期這位主敎由里斯本往巴西,然後經莫桑比克、果亞、澳門最後抵達北京的旅程。

這位北京主敎以平易的文字,叙述了他航行了四十五天後到達巴依亞市(BAíA)的第一印象。自4月6日離開里斯本後,由於領航員的疏忽,遭受到一些危險,但是,他乘坐的是爲皇后服務的戰艦,加上也是前往北京的一位傳敎士及一位畫家作伴,使他覺得旅途很愉快。事實上,他們没有遇上雷擊或暴風,祇是在開始的十五天,因爲船失去平衡稍感不適。之後,他們就象坐在馬車上一樣平隱。

在船上是很難渡日的,雖然高維亞主敎說他以釣魚消磨時間,他們在進餐中打發了不少時光。

儘管高維亞主敎已慣於社交活動,但爲了無拘無束,當他到達巴依亞市的時候,選擇了巴爾拔丁玉修道院作爲住所,而拒絕了當地其它修會的邀請,如聖芳濟、加爾默、馬里安勞及本尼迪丁勞等修會。

他休息了一段日子以後,遵照禮節,開始進行回拜活動,在葡國的交通工具一般是馬車,而在巴依亞市則使用「轎子」。

信中詳盡地提及他妹妹感興趣的及想知道的事,在第一封信的末尾幾行,他已經表示很焦急想知道家中所發生的事。在處理公務的同時,這樣的心聲並不常見:

「請很詳細地告訴我關於你和各位親屬的消息。」

他不想家人爲他擔憂,所以祇在第二封信提及他在巴依亞市染病,在接受了當時流行的放血治療後,於1783年12月10日在果亞寫這封信時,他的病已痊癒了。

自然地,在這封信中,他描寫了由巴亞往印度長達約六個月的旅程。因爲風力不足,旅程並不順利,但幸而没有其它不愉快的事發生,也没有受到疾病的侵擾,信中並提及在船上的膳食情形: 他覺得很滿意,因爲有「鷄肉、其它鲜肉、橙」以及各種「營養食品」。

爲更安全起見,通常都會委托帶信者帶一份副信。正信與副信的相距日期可能達數月之久。但這並不重要,而且有需要這樣做,因爲郵船常有意外。在這封信的副信中,主敎提及在前往印度的旅途中,再次受肚痛的困擾。幸虧他帶了一頭雌山羊,飲了羊奶後,便恢復健康了。副信並提及曾發生持續了三天的暴風,他乘坐的那條船奮勇地戰勝了暴風,在繞過了「往印度航程中最艱險的地點」——好望角後,再没有發生任何事故了。因爲苦於無和順的風,希望得到神助,便在船上舉行了對聖芳濟主敎一連九天的祈禱。其盛况有如當年法爾朗·樂庇士(FERNÃO LOPES)的一樣,因此値得將原文錄下來: 「……在聖芳濟主敎紀念日那天,我唱了彌撒曲,一名隨行神父講了道。我們並奏了音樂,而所有作爲一個典禮應具備的儀式我們都做齊了。聖芳濟給了我們報酬,自從紀念日那天起,風就顯得比較和順,船快速地在水中飄動……」

奇怪地,我們對東方所熟悉的情况在印度已經開始出現了: 因爲天氣炎熱,需要更多休息,而且爲了預防疾病,更要經常洗澡,主敎的秘書曾染上了間歇熱病,甚至主敎本身的一條腿亦染上了「丹毒」。

但是,所有這些都過去了。爲了使他的妹妹不致憂心,他接着便談論一些日常瑣事,這些普通的事情是生活所必須的,例如購買物品: 「因爲印度的天氣很熱,由葡國帶去的衣服便不適用,必須買一些薄的衣物」;他並「花了二十個銀幣購買一個用銀做的藏刀盒,另外又買了一個托盤,一個水壺,一套茶具,它們所有都是銀器,在中國這些物品是需要的,而且在那裏價錢較貴,銀器在印度比較便宜,所以便在這裏購買了……」

最後,他輕輕地嘆息: 「我將學會節儉之道,以及打理家務……」她的妹妹讀到這裏,一定會忍不住發笑。

我認爲這位主敎的思想是敏銳的,因爲他雖然剛剛從西方來到東方,已經明白需要注意外表。在東方,名片的使用是普遍的,雖然名片的內容往往與其本人不相符。也許我們大部份的人都明白這點了。

我們的主敎是一個樸實的人,他並不爲個人的榮耀打算,而是爲了他所代表的敎會。假如他所到的地方是這樣注重外表的話,他也必須入鄕隨俗。

這種情形並没有使他忽略了陛下吩咐他在果亞所做的「工作」,以及改革澳門政府的責任。他一直也没有忘記他的妹妹,以及他的兩個姪兒——若堅及若瑟,他很寵愛若瑟,與他用拉丁文通信,而且特別注重他的敎育:

「好好地裁培他,使他敬畏上帝,督促他勤奮好學,使他成爲一個有用的人……」他給了所熟悉的人不少紀念品,由小孩至神父、敎士、朋友、一個他常常稱爲瑪莉亞嬸嬸的婦人及所有向他表示好感的人都收到了他的禮物。

這位聖人有一顆偉大的愛心,雖然他的外表莊嚴,但他常常都照顧他的家人,不使他們缺乏物品。一個知悉他曾接受及執行皇室「訓令」的人,很難想像他竟如此愛護及關心他的家人。

他的第四封信是在澳門寫的,日期是1784年10月8日,信中提及他在上一年4月22日由果亞出發,經過73天的愉快旅程,於7月5日到達目的地;並說及當地以禮礟及宴會歡迎他、而民衆亦以熱誠的態度迎接他。

他在這信中並不長篇大論地描述國家委派他的任務,祇是輕描淡寫般一掠而過,使他的妹妹不會沉悶,但通過歷史,我們知道他曾被委派多項任務,其中最重要的包括在澳門聖若瑟學院成立一間修院,協助在中國的傳敎工作,以及在北京通過朝延,試圖改善澳門當時低微的地位,恢復昔日的尊榮。

在當時來說,所有涉及外交的工作都是很困難的。(7)

傳敎士一般都連帶擔任文化方面的工作,北京主敎亦被請求提供各類資料,包括中國的「風俗習慣、權勢、商業、文化、藝術、自然史、產品、植物、礦產等」。如其他偉人一樣,他具有樸實的性格,自1805年至1808年,他擔任位於中國首都的數學院院長之職。在北京他爲敎會服務超過廿年。

從上面的叙述,我們可以覺察到主敎有許多活動。事實上,他曾參與了高麗與葡國簽訂第一次友好條約的準備工作。爲了不忽略他在宗敎方面的工作,我在此一提他給卡蘭特羅(CALANDRO)主敎(8)的信,信中說及給予正在成長的高麗敎會在精神上、人力上及物質上的援助,以及當收到敎皇庇護六世因上述友好條約之事所給他的鼓勵詞的歡悅心情。他曾寫信提及基督敎在中國的情形,說他多次受到迫害。有時他寫信要求寄給他所需要的書,至於曾寫信給他所需要的書,至於曾寫信給他的繼承人,以生動的語句勸告他在澳門準備北上的期間「學習一些北京話」。

這位有數學頭腦的主敎是一位明智的,實際的、有工作效率的及精力充沛的人。當我們回頭再看他的家書時,會發覺他是一位關懷妹妹的兄長;一位掛念姪兒的叔叔,以及一位愛護朋友的知己。

在他於澳門寫的信中,他提及於1784年10月20日啓程前往北京。事實上,中國皇帝透過廣州總督請他勿再延遲,在懷疑及希望中,他「祈禱上帝保佑中國皇帝將繼續保持對他的這份好感」。

他終於啓程了,與他作伴的包括: 兩位敎士,前面已提過的那位畫師,一名厨師,一名司膳員,一名侍從和四名中國僕人,爲了他的「體面,所有這些都是需要的」。在北京,搭乘車子需要更多人侍候,隨行的尚有一名有經驗的神父,以及兩名爲他作通譯的「助手」。

他感到很歡欣,覺得東方很美好,不缺乏任何物品。換句話說,他是叫他的「好妹妹」不必掛心。寫完這些以後,他說: 讓我們去艾伏拉。然後便以哥哥的身份提出意見,他特別重視他所寵愛的姪兒若瑟的敎育,他送產業給這位姪兒,夢想將來他能成爲一位修辭學或哲學博士。這樣的話,他應該去科英布拉,或者他將成爲一名虔誠的敎士,但他必須具有這種傾向才成,在這個問題上,若堅也應該勤奮向上,但無論是若瑟也好,若堅也好「應以他們的意愿選擇前途」。在那個時代,這種尊重自由的思想算是很進步的了。但基於對高維亞主敎的性格有所瞭解,我們對此不會感到驚訝。

他於1787年10月8日在北京寫了第二封信(這封信於1月18日收到),信中包含了一些有敎誨意味的語句,溫和地勸喩他的妹妹不必爲他擔憂,不要「苦思往事」,因爲他離鄕背井是爲上帝服務,没有比遵守上帝允許的話,他還是希望能返回「王國」一天。

他常常說自己有強健的體魄,「感謝上帝,居住在這個城市,我没有一點兒頭痛」。他描述在中國的住所,他的妹妹在艾伏拉以專注、詫異的眼光閱讀他對那華麗的地方的描寫: 在京城起碼有四座敎堂,他以文字描繪了那壯觀的主敎座堂、主敎府及其它敎堂,比貝加市還要大的皇宮,貨物、習俗、甚至主敎自己穿的衣服。他的衣服與他妹妹所認識的其他主敎所穿的截然不同,她匆忙地將一些綫袜寄給她的哥哥作爲禮物,因爲她認爲綫袜輕而實用,但主敎回答她說,這些物品在北京的用途不大,因爲在那裏「嚴肅的人常常都是穿着黑緞做的靴,而所穿的褲長至脚的踝骨,代替了袜子」,當他進入主敎大堂時才穿着袜子,那時所穿的袜子是由黑色或紫色的絲織成的。旣然那裏的習慣是這樣,他必須經常準備五、六雙整潔的靴子,以備突然被召入宮或需要到其它地方,僕人們亦穿著輕便的靴子,但都是用紫花布做的,甚至衣服方面,除了主敎袍外,他帶去的一槪不合用。

但是,可能是習慣或他的地位,他需要七至八套衣服,因爲各種塲合需要穿不同的「服裝」,冬天的衣服「很貴,因爲裏面縫上了輕滑的皮毛」,他用二十萬個葡國銀幣購置了一套衣服,這是晉見皇帝及王子時才穿的,「没有這種衣服的人不能辦理公事,甚至不能進入皇宮」。

在那裏,頭常常都是蓋着的,甚至在敎堂,亦隨着季節穿戴「天鵝絨的皮絲的帽」,爲了遠方收信人的興趣,關於這些事他描寫得很詳細,最後輕嘆一聲結尾: 「除了這樣花錢外別無他法! 」

他想免除這些使他討厭的奢華,但爲了皇帝的緣故,他認爲應該順從這些習慣,使皇帝「與基督敎保持友好是需要的,因爲傳道是主敎的主要工作及責任」。

在長時間執行主敎的職務中,他不免遇到困難,但他很少發怨言,祇是以神的恩典解決難題。

毫無疑問,上帝賜給了他極爲渴望的報酬: 「有一天,在天上將得到永遠的快樂」,他的工作包括: 進行拜訪活動、傳道、主持浸信禮,辦理依賴於他的敎區的事務,熱誠地致力於委託給他的不尋常任務,特別値得一提的是他象關心女兒一樣爲高麗敎會工作。因此,他的生命是神聖的。

他没有再返回葡萄牙王國。

這位主敎將眞理帶到有謬誤的地方;將光明及信仰帶到充滿黑暗及疑惑的地方。差不多在「壹佰捌拾年前」,即1808年7月6日,他離開了俗世而獲得永生,「在他微薄的遺產中,找不到足夠的銀兩支付殮葬費……」

譚炳銓 譯 徐 新修改

注釋

(1)《澳門及其敎區》(Macau e a sua Diocese)1940第一册,第76頁,作者: 文德泉神父。

(2)主敎在北京於1787年11月28日所寫的信節錄,參看註釋第6條。

(3)《十八世紀的澳門》(Macau no Século XⅧ),1984年澳門官印局印製,第620頁起。

(4)《澳門檔案》雜誌(Rev. Arquivos de Macau)於1929年6月中澳門政府出版,第一卷,第一册,第12頁。

(5)《繪北京主敎的訓令及其它澳門歷史文獻》(lnstrução para o Bispo de Pequim e Outros Documentos para a História de Macau).Pref. de M. Múrias,A. G. C.,Lisboa,1943;參看《澳門檔案》雜誌,澳門政府出版,1930年1月至6月刊,第二卷,第一册,第99頁起。

(6)《北京主敎唐·法里·亞力山大高維亞給妹妹的信》(Cartas de D. Fr. Alexandre de Gouveia,Bispo de Pekim,escriptas a sua lrmãa)於1840年在艾伏拉市由J·H·德·官也·利華拉(J. H. da Cunha Rivara)抄錄,存於艾伏拉市檔案處公衆圖書館,參看第十六章第37對信。

(7)Colomban,Eudore de——《澳門史略》(Resumo da História de Macau)1927年於澳門印製,參看第95至99頁。

(8)《澳門及其敎區》(Macau e a sua Diocese)1940,第一册,第41頁起,作者: 文德泉神父。