在中斷了近兩個半世紀之後,當天主敎在中國的傳播又重新獲得許可,它是怎麼樣帶來了北京「歐洲式」宗敎建築的復興? 葡萄牙爲這一復興做出了哪些貢獻?

十六世紀初葉到十七世紀中葉,正是葡萄牙在東方進行宗敎建築的鼎盛時期,一塲大規模興建宗敎設施的活動持續不斷狂熱地高漲起來。他們主要建造敎堂,同時也修建住宅、學校和醫院,這些建築反映了傳敎士們的慷慨與樂善好施,給人們留下深刻的印象。

公元一二九三年,天主敎方濟會敎士,意大利人約翰·達·孟德高維諾(一二四七年生於薩萊諾)遠道來到了汗八里(即今日的北京),他受到了怱必烈皇帝友好的款待。約翰·達·孟德高維諾在一三○五年一月八日呈遞給敎皇五世的一封書函中告知: 他在中國的首都定居之後,在那裏建造了兩座天主敎堂,其中第一座於一二九九年竣工,敎堂擁有一個塔樓和三個鐘。

但是,由於一三六八年奪取了統治權的明王朝的興起所開始的宗敎迫害,天主敎在中國落脚後不到一個半世紀便被禁絕了。

下面的短文所要硏究的題目是: 在中斷了近兩個半世紀之後,當天主敎在中國的傳播重新獲得許可後,它是怎麼樣帶來了北京「歐洲式」宗敎建築的復興,葡萄牙爲這一復興做出了哪些貢獻?

一六○一年,耶穌會傳敎士,意大利人利瑪竇(一五五二年生於馬塞拉塔)從澳門來到了北京。他是於一五七八年離開里斯本來到果阿,在果阿他從一五七八年九月一直居住到一五八二年四月,後又通過海路來到澳門。在贏得了中國朝庭的恩寵後,利瑪竇得到皇帝的恩準,於一六○五年在北京買下了一座擁有四十個房間的宅院,後來他將其中最大的一個廳改建成了一個禮拜堂。這個大廳在宅院平面圖中的位置與一六一○年爲供奉聖·薩爾瓦多在栅欄墓地中所建造的敎堂位置是一樣的,因爲栅欄墓地所佔的地方原是宮庭中一位姓楊的宦官的宅院。大廳完全是中國建築風格,只是通過「歐洲式」裝飾將內部進行了改裝。兩邊擺設的是宗敎信仰崇拜物,懸掛着天主敎所崇拜的聖像和畫像。這同利瑪竇在中國的肇慶(一五八三年至八九年),南昌(一五八九年至九八年)和南京(一五九五年至一六一六年)的三所住宅內的裝修是完全一樣的。

這彷彿像是利瑪竇與他的一位同事薩巴蒂諾·德·烏爾希斯開始繪製一座具有「歐洲風格,寬二十五英尺,長五十英尺」的敎堂圖紙前所進行的建築藝術的操練。薩巴蒂諾·德·烏爾希斯在一六○○年曾在科英布拉就學,從一六○四年起開始居住在澳門。

費爾南多·波爾道納曾詳細說明,敎堂的面積爲8×16米(在圖紙上呈兩個正方形),擁有一個典雅的正面,可能是文藝復興時期的風格;側堂頂部爲連環拱廊和飛檐相結合,祭台比通道的地面高出三個台階。這座供奉聖·薩爾瓦多的敎堂是葡萄牙王室傳敎團在北京建造的第一座敎堂。

爲了更好的理解這座出自西方異國的宗敎建築是怎樣在一個表面上如此閉關鎖國的帝國中建立起來的,有必要做一個簡短的分析,回顧一下導致和有利於耶穌會擴展到北京去的原因。

一四九三年,敎皇亞歷山大三世發表聖諭,宣布敎皇宮庭承認葡萄牙王室傳敎團,並將在東方進行宗敎傳播的特權授予了葡萄牙王室傳敎團。一四九四年,敎皇又通過「托爾德西拉斯」條約發表諭旨,將通過好望角和印度通往遠東的海上運輸壟斷權授予葡萄牙王室。從這一年起,葡萄牙的海上勢力迅速向東方擴張,最終建立起一系列附屬殖民地,並開始在那裡從政治上推行基督敎化運動。

當時,那些不依附於其所屬宗敎派系,試圖單獨通過海路來東方的傳敎士,只能乘坐從里斯本起程的船隻,而且還要經過果阿才能來到東方。他們在里斯本要接受傳敎士授職,還要隸屬於葡萄牙王室傳敎團在東方的首府果阿主敎區法律的管理之下。祇有這樣,那些想來中國的傳敎士們才能乘另外的葡萄牙船隻從果阿繼續他們的海上旅行,向中華帝國唯一敞開的大門澳門進發。有的船隻還要在馬六甲做一下停留。

由依納爵·羅耀拉於一五三九年創建的耶穌會根據敎皇保羅三世一五四○年的諭旨,宣佈爲「敎會軍團」,它是在葡萄牙王室所兼併的土地上傳播基督敎的開拓者,並很快就在這些土地上建造起了宏偉的敎堂和學校。這裡應該强調一點,葡萄牙國王堂·若望三世從一開始就承認和鼓勵那些有抱負的耶穌會福音傳敎士們。這要比一五九一年敎皇格里高利四世通過「天主敎會」諭旨正式批準已成立耶穌會早得多。堂·諾奧三世在一五四○年就支持傳敎士們去印度,在他們之中有一位叫弗蘭西斯科·沙維爾的傳敎士,他於一五四二年來到了果阿。

一五一○年,阿豐索·阿爾布克奪取了果阿。最早到澳門來的傳敎士是在一五四○年,他們後來居住在於一五四一年至四三年間建造並於一五六○間重建的聖保羅學校裏。晚些時候,他們又將其敎會府邸搬遷到建築藝術别具一格的「善良耶穌堂」及其修道院內(一五九四年至一六○五年)。

一五一一年,葡萄牙人佔領了馬六甲。最早來這裡的耶穌會傳敎士是在一五四八年。他們於一五六六年和一五九○至九三年間將一五二一年建造的一座供奉聖母領報的禮拜堂改建成當時城內最輝煌的一座敎堂,用來祭祀聖保羅。

一五五七年,葡萄牙人終於在澳門定居下來,這是中國沿海向他們開放的第五個貿易市塲。緊接着,耶穌會傳敎士來到了澳門,並於一五五八年至一五六○年期間建造了三座敎堂: 聖·拉扎洛敎堂(又稱希望之聖母敎堂),聖·洛侖索敎堂(又稱藥劑之母敎堂)和聖·安東尼奧敎堂;後來又建成了聖保羅敎堂(又稱上帝之母敎堂),這座敎堂建於一五六二至六三年,一五七四年對其進行了改建,一五九四年至九五年將其重建,並於一六○二年至○三年再次將其擴建。

十六世紀初葉到十七世紀中葉,正是葡萄牙在東方進行宗敎建築的鼎盛時期,一塲大規模興建宗敎設施的活動持續不斷、狂熱地高漲起來。他們主要建造敎堂,同時也修建住宅,學校和醫院,這些建築物反映了傳敎士們的慷慨與樂善好施,給人們留下了深刻的印象。

在果阿最著名的敎堂有聖·卡塔麗娜敎堂(建於一五一○年,一五五○年擴建,一五五七年至一六二五年重建),山林之母敎堂(一五一三年),聖·弗蘭西斯科·德·阿西斯敎堂(一五一七年),光明之母敎堂(一五四三年),聖·聖丁諾敎堂(一五四七年)和聖·奧古斯蒂紐敎堂。

一六一三年,瑪努埃爾·高迪諾·德·埃萊迪亞在馬六甲曾這樣寫過: 這座城市內有十四座敎堂,四個修道院和許多禮拜堂。

在澳門値得一提的敎堂有聖·瑪麗亞敎堂(建於一五七六年之前);聖·弗蘭西斯科敎堂和修道院(又稱天使之母敎堂,建於一五七九年至八○年間);聖·多明格斯敎堂,又稱克拉薩之神敎堂(建於一五八七年至八九年間,一五九一年搬遷走)法國貝尼亞之神敎堂(一六二一至二二年),聖·克拉拉之神敎堂和修道院(一六三三至三四年);雄偉肅穆的聖保羅敎堂前門臉達到了敎堂建築的頂峯,這座敎堂是由意大利修道士卡爾洛·斯皮諾拉(於一六二二年在日本殉難)建造的,時間可能在一六三七至四○年之間。

如果說利瑪竇和德·烏爾希斯生長在意大利並在那裡開始了神學學習,並同時與富有創造性,不斷發展的宗敎建築藝術開始了接觸,但他們事業上的鞏固和成熟却正是在科英布拉、果阿和澳門的歲月裏,這些地方前前後後建造的輝煌的敎堂給他們留下了深刻的印象。正如卡爾羅·斯皮諾拉在設計聖保羅敎堂的正面時受到羅馬熱蘇敎堂的影響;利瑪竇可能也受到了意大利塞拉塔市聖·熱奧瓦尼敎堂(利瑪竇一五六一年至六五年常光顧此敎堂)和羅馬的聖·瑪利亞·安努希亞塔敎堂(利瑪竇一五六八至七一年,一五七三至七七年常來此敎堂)建築結構的影響。看來更使人可信的是利瑪竇在北京所建敎堂的風格及其結構是從近代葡萄牙附屬地宗敎建築藝術經驗中派生出來的,這種建築藝術直接與葡萄牙神父和傳敎士的出現相聯系,利瑪竇在中國最初的年月裏同他們仍然保持着聯系(弗蘭西斯科·卡布拉爾──一五八五年;安東尼奧·德·阿爾梅達——一五八六年;諾奧·巴拉達斯和多明哥斯——一五九五年;諾奧·達·羅沙——一五九八年;瑪努埃爾·迪亞斯,其綽號爲「老古董」——一六○二年;佩德羅·利貝洛,卡斯帕爾·費雷拉,熱羅尼莫·羅德里格斯和費利希亞努·達·席爾瓦──一六○四年,等等)。最後,一種更現實和直接的影響很可能來自於在北京同兩位澳門人日常的接觸中,其中雅科布·奈瓦兄弟是曾於一六○一年在聖保羅工廠工作的卡爾羅·斯皮諾拉的門徒,他從一六○二年開始居住在澳門,另一位是卡斯帕爾·費雷拉神父,他從一六○五年開始居住在澳門。

可能由於這座敎堂建築規模很小,沒有留下任何文字記載來証實敎堂的建造是否得到當時皇帝和朝廷的支持或參與,也沒有留下有關建築要求及其規格的資料。只知道敎堂於一六一○年春季開工,到五月十四日工程已經提前進入最後階段,並於利瑪竇死後整整一年之際(一六一一年五月三日)正式啓用,開始宗敎祭禮活動。

後來建成的稱之爲天主敎堂(也稱之天主的敎堂),其情况與此截然不同,它是由湯若望於一六五○年建造的。

同利瑪竇一樣,湯若望也來自羅馬(一六一一至一八年),後又經里斯本(一六一八年)和果阿(一六一九年)到澳門,從一六一九年至二二年一直住在澳門。一六二三年至一六三○年期間,湯若望是在中國內地天主敎的狂熱傳播者。由於他堅持不懈地運用他傑出的科學與軍事才能爲中國朝廷服務,從淸朝開國皇帝那裡不僅得到一塊追加的土地來建造一座寬敞的敎堂,而且還得到一萬両白銀的賞賜用來建造敎堂。據路易基·布格里奧一六四九年三月十七日的一封信講,敎堂的設計從一六四九年就已經開始蘊釀並於明朝末年動亂期間,利用叛軍所留下的瓦礫開始建造敎堂。路易基·布格里奧後來於一六六五年建造聖·薩爾瓦多新敎堂(也就是北京的聖·約瑟敎堂)時,成了葡萄牙神父卡布里埃爾·德·馬卡彥斯的合作者。

這樣,從新皇帝登基後的第七年到第八年間,湯若望在北京建造了一座長八十英尺(大約26米),寬四十五英尺(大約十四米的一座敎堂。其外形爲一個拉丁十字,主體部份分爲三條通道,通道間由柱子隔開,中間通道最高,一直延伸到窮窿屋頂。牆上懸掛的畫框內用鍍金大字書寫着天主敎規,仁慈宗敎著作,八大天福及其他敎義和要理。敎堂的正面高三十多噚(一噚=1,828米——譯者注)。敎堂位於一個邊爲一百英尺(大約三十二米)的正方形庭院內,四周有用石頭和磚砌成的圍牆。敎堂的入口有五級台階和一根沒有詳細說明的歐洲式柱廊。庭院中央有一座用白色大理石建造並帶有「不少雕刻圖案」的中國式凱旋門(牌樓),牌樓中央最高處有一塊皇帝親筆寫的匾。牌樓的兩側各有一個碑亭,一塊石碑上的碑文爲孔子的六十六代嫡孫所題,另一塊上的碑文爲禮部尚書所題。

封·德·魏格爾特在一六五九年三月七日的一份記事中曾這樣描述: 「敎堂內所擺設用於做聖禮的東西及格局是按照澳門和葡萄牙敎堂的習慣所設置的。」

庭院通向外面的大門也有一座用磚修建的門廊,「雖不太華麗,但其精巧的裝飾却令人耳目一新。」門廊中央上部有一塊關於敎堂建成的匾。與敎堂連接在一起的還有一座供奉上帝之母的禮拜堂,是專供婦女做宗敎儀禮的地方,根據中國的風格,女子做禮拜應該迴避男子。

由於缺之有關敎堂的圖像記載,即使有文字描寫也是非常槪括的,所以値得一提的是這座敎堂的結構與澳門的聖·阿古斯蒂紐敎堂非常相象,這不僅反應在其主體部份的比例上(幾乎是分爲三部份的兩個正方形),正如其平面佈局,分爲中央通道和兩條側邊通道,中央通道的前面是供奉救世主耶穌的主祭台,兩條側邊通道的前頭分别是兩個輔助祭台,一個是供奉聖·魯卡斯女神,她是羅馬的瑪利亞·瑪熱奧勒敎堂的崇拜偶像,另一個是供奉聖·米蓋爾·阿爾坎儒;它們的兩邊又各自有一個祭台,是分别供奉聖·依納爵·羅耀拉和聖·弗蘭西斯科·沙維爾;這最後兩個祭台應該與兩個側面捧戴聖體緊挨着,但是在北京的敎堂裏,它們被寬大的窗戶取代了。敎堂的地面用磁磚鋪飾,屋頂以平滑的木板覆蓋,這兩點在風格上同澳門的聖·阿古斯蒂紐敎堂(目前仍可以看到)和聖保羅敎堂是相同的(根據同時期的貝特·曼迪的描述)。

北京的第二座敎堂同澳門在前一個世紀建造的敎堂之間有更多的共同點,可能是由於聖保羅敎堂的工廠和學校的名望和活動在前一個世紀最後幾十年達到了其顛峯,並且隨着羅馬敎皇傳敎團向東方的擴張,果阿和馬六甲逐漸降到次要的地位。果阿曾是敎皇保羅五世所建的「宗敎首府」,但是到了一六○八年,它已經失去了作爲傳敎士們遠東之行必經之港的特殊地位;馬六甲在十七世紀前二十年裏政治經濟不穩定因素不斷增長,並威脅到其作爲葡萄牙屬地的地位,最後,馬六甲於一六四一年落入了荷蘭人的手中。

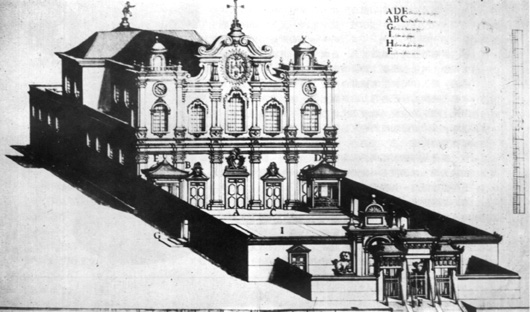

北京葡萄牙人的聖·若瑟敎堂(公元一七七六年)圖存於海外歷史檔案室

A——主祭台 C——聖方濟各沙勿略小堂

B——聖若瑟小堂 D——護守天神小堂

湯若望的所有同事們儘管曾在印度和東南亞的葡屬港做過分散及暫斷的逗留,但這些港口的宗敎建築並沒有給他們留下深刻的印象。可是他們肯定會記憶猶新地想起澳門的宗敎建築物。還應該指出,葡萄牙王皇傳敎團在中國的傳敎團中影響范圍之大可以從葡萄牙傳敎士在人數上佔優勢這一點看到的。從一五八一到一七四○年,從澳門進入中國的四百八十三名耶穌會傳敎士來看,葡萄牙人有一百七十四人,其它外國人共二百八十九人,其中至少有六十二名意大利人。

沙維爾在描述北京的第二座敎堂時,曾稱它是「歐洲風格與中國風格的結合」,並說明當時的朝廷在建築施工,最後整體外形和所賜給土地的佈局安排都提供了一系列建築上的附加條件。儘管這座敎堂是葡萄牙王室傳敎團在北京的本部,但不能無視以下這一事實: 敎堂的建立並沒有使它獲得在其它葡屬殖民地的敎堂所得到的安全保障和特權;不享受治外法權,也不像澳門和後來在中國沿海對歐洲開辟的貿易口岸被認爲是外國佔領下的屬地。相反,它依附於紫禁城的特權地位是在這樣的信條下授予的: 這種特權可以在任何時候被廢除,並沒有任何可能提出上訴。一六六五年所發生的事實證明了這一點。

應該注意的是,建造在敎會住宅周圍的其它建築主要是中國式的,其中有「牌樓」和石碑,石碑可能有亭子加以遮護,它們是不向天主敎精神做任何讓步的,而這些建築是敎堂得以存在的基本要素。可以設想,一座即將建造的敎堂的提案,無論是其設計整體還是所包括的裝修部份,都要提前呈遞給首都朝廷的六部之中的一個部審議批準,其將來的建造也要由中國專門派遣的中國官吏或建築師進行監督,並授權他們管理那些對將採用歐洲建築藝術中適當的方法一無所知的中國工匠師們。根據可靠記載,一六一○年皇帝向葡萄牙耶穌會傳敎士賜贈的栅欄墓地手續就是通過禮部實施的;後來進住其「寓所」和法國耶穌會傳敎士建造耶穌基督受難敎堂,即「北堂」,都受到了工部的監督。禮部和工部是當時首都最高權力機構六部中的兩個部。

一六四八年,意大利神父路易斯·布格里奧與葡萄牙神父卡布里埃爾·馬卡彥斯被皇帝召到北京的宮廷和觀象台任職。他們住進了當時湯若望剛剛買下,位於紫禁城東邊的一座住宅。後來,他們於一六五九年緊挨着這座典型的中國古典住宅修建了一座禮拜堂,關於這座禮拜堂祇知道是愛奧尼亞建築風格,是供奉聖·約瑟的。從那時起,我們前面所提到的那座宅邸開始被稱爲「學校」,它南邊的敎堂稱之爲「南座」;後面提的這座住宅稱爲「寓所」,它東邊的敎堂被稱之爲「東堂」。

一六六二年,崇禎皇帝死後,湯若望及其同事都成了楊光先所煽起的宗敎迫害的犧牲品,楊光先後來成了觀象台的監正。一六六五年,湯若望與其他傳敎士都被轉送到其「寓所」,緊接着正式宣布關閉「學校」和南堂。

這段歷史上的混亂時期一直延續到一六六九年敎堂重新啓用開始宗敎儀禮活動,並與葡萄牙耶穌會傳敎士在北京第二次「定居」的歷史是緊密相聯系的。但是應該指出,今日的南堂是在其原建築造型經過三次重大的變動後遺留下來的,第一次是在一七二○年至一七三○年的地震之後,敎堂於一七三○年到一七四三年重新修建;第二次修建是在一七七六年,那是由於一七七五年曾發生了一塲毁滅性的大火;第三次修復是在一九○二年,因爲敎堂於一九○○年受到義和團的攻擊而毁壞。葡萄牙人參與了這些重建和修復工作,並在其過程中力圖尊重原敎堂的設計圖(儘管越來越走樣)和建築風格。

崔維孝 譯

北京葡萄牙人的聖·若瑟敎堂(公元一七七六年)