進呈聖像(1660年)

布達拉宮

(銅版畫)荷蘭人作(1640年)

17世紀的中國歷史舞台是一個由分而合、由亂而治的社會大變革時期,其間北方滿族入主中土,更是“天崩地解”。但是另一方面,長江及其支流上的城鎮迅速發展,市民階層的相對成熟,卻迎來了文化藝術的繁榮時期。在社會思潮產生巨變,漢滿、中西文化相互激蕩的文化背景下,繪畫的發展趨勢可以概括為: 一方面是董其昌與“四王”完成對傳統的自覺改造,開闢出繪畫史上一個全新(集大成)的時代;另一方面,個人主義獨創風格也逐步形成,出現陳洪綬、龔賢到“四僧”那樣的標新立異的畫家,使地方流派更加豐富並走向多樣化。

值得注意的是,明末江南的一些城鎮成為創新畫家活動的主要場地。畫家們根據社會的需求,創作了大量不同題材與技法的山水畫、道釋人物畫、肖像畫、花鳥畫。這不僅是由於那些地方有足夠的經濟力量來支持繪畫活動,還由於那裡新的生產關係激活了人們的思想,“與其說是一種反傳統的意識,即要突破傳統、致力更新,不如說是一種要求打碎現有既定的框架、開創新局面的決心。”(1)

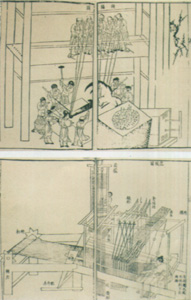

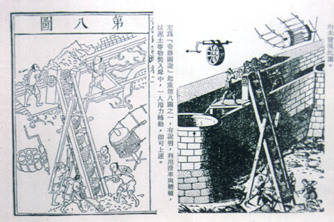

《遠西奇器圖説錄》

然而,就繪畫史本身來說,明末山水畫、人物畫“創新”的刺激因素可能來自兩方面: 一個是比以往有增無減、至明末更為顯著的,但卻是以再創造為目標的“復古”運動;另一方面則是“接受西洋畫法”的問題。近年來歐美與日本學者對後者的研究已經取得了一定的學術成果,正如米澤嘉圃指出: “西洋畫法對明末以來中國繪畫的影響,已是眾所週知的事實了。”(2)但是在國內,有些文章雖然已從宏觀角度對此持肯定態度,卻還缺乏詳盡的材料。同時也有一些微觀論文以客觀實例持否定意見。總之,這是一個具有爭議的問題。為此,筆者近年來一直注重有關版畫或傳統繪畫原作的發現,並希望以此作為史料的佐證,推動研究的深入。以下將從三方面對此專題進行探討,敬請方家指正。

《坤輿圖説》(1672年)

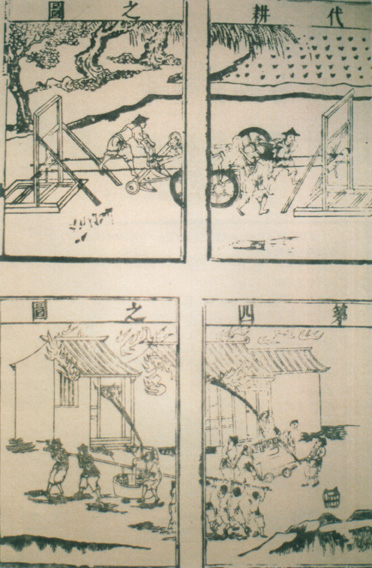

《天工開物》(1637年)

《天工開物》

(1637年)

(明) 宋應星撰

《奇器圖説》

重實用的西洋化木版插圖

《三才圖會》(1609年)

王圻編集

耕織圖(1695年)

首先,我們從17世紀中國版畫藝術發展的總體潮流入手。因為除了人們比較熱悉的西方宗敎與世俗版畫(3)之外,事實上,當時還有各式各樣的西方版畫如潺潺流水不斷地進入中土或在國內製作;另一方面,版畫的流傳是十分迅速和便利的,因為在那個年代版畫具有突出的實用價值。筆者以為,17世紀中國版畫潛移默化的西化過程,為傳統繪畫接受西洋技法提供了必要的技術參照,同時,也提供了重要的社會文化背景。

就宗敎畫而言,羅如望(João da Rocha)在利瑪竇之後來到南京,“所挾器畫之類亦相埒”(4),接著有1640年湯若望(Johann Adam Schall von Bell)進呈崇禎皇帝的“羊革裝成冊頁一帙,彩繪天主凡一生事蹟各圖”(5),此書“書六十四張,為圖四十有八,一圖繫一説於左方”(6)。湯若望還將原書的説明譯成了漢文。筆者不知該書的插圖為何樣,但極可能是上色的版畫。蘇立文提供一幅木版插圖<聖彼得指耶穌的傷口>(約1660年),他的出處是木刻的中國祈禱書《進呈聖像》,或即為上書插圖。我們看到,天主敎版畫在中國繼續流行,現在耶穌身上的釘子痕跡再也不須掩蓋,人物形象也更中國化了。此外,直接表現中國輿地的銅版畫也出現了,其中大多為表現廣東的景色,但也有北京甚至西藏的風光,有些還描繪了中國動物與植物。(7)如1640年繪製的布達拉宮,即使從今天的目光去看,還是一幅比較客觀的寫生畫。耶穌會士南懷仁(Ferdinand Verbiest)所著《坤輿圖説》(1672)中插有世界七大奇蹟等木版畫(8),也是以西方透視方法表現的。

當然,更多的例子還是出現在耶穌會士與中國文人合作的那些有插圖的實用書中。例如,熊三拔(Sabatino de Ursis)撰説、徐光啟筆記的《泰西水法》(1612)中已出現了表現農業機械的圖例。湯若望撰寫的《遠鏡説》(1626)中繪有望遠鏡插圖,他與焦勖合作的《火攻挈要》(1643)也出現了火炮示意圖。而鄧玉函(Johann Terrenz)口授、王徵(9)譯繪的《遠西奇器圖説錄最》(1627)則是一部以圖為主的科技工具書,它明顯帶有西方繪畫技法的痕跡。鄧玉函在羅馬時曾經向利瑪窦的先生丁氏學習,通曉醫學、哲學、數學、生物學及多種語言,1621年他隨金尼閣携七千部書來華,崇禎年間與龍華民入明廷主修曆事。王徵先是跟鄧氏讀《職方外紀》,繼而向傳敎士們請敎西方奇器,他在《奇器圖説》“自序”中寫道:

(龍華民、鄧玉函、湯若望)三先生笑而唯唯,且曰: “諸器甚多,悉著圖説,見在可覽也。奚敢妄! ”余亟索觀,簡帙不一,第專屬奇器之圖之説者,不下千餘百種。(……)種種妙用,令人心花開爽。間有數製,頗與愚見相合。閲其圖繪,精工無比。然有圖有像,猶可覽而想象之。(10)

由於王徵尚不能完全讀通這些西文圖書,況且他認為選錄的內容應是民生日用“最切要者”,作法“最簡便者”與作用“最精妙者”,因此該書所繪之圖還僅僅是原書的很小部份。筆者注意到,一是王徵將“視學”列為治機械學必須先修之學科。當時,視學包括透視學與光學知識,他在繪圖時已從理論上運用這些知識。二是全書共有複雜的機械操作場面圖畫六十餘幅,其中既有臨摹西畫的(11)也有自己創作的。臨摹的畫,他作了適當的調整,人物形象是中國人,穿著與道具也是中國式的,但在物體的透視感覺與動態方面則取自於西書;即使自己創意的圖中,有表現救火、代耕等場面,人物組合也很生動。三是此書有圖並非有説,謂“覽圖自明,不更立説”,實際上有些內容並非輕易可能製作,而圖的介紹恰恰起了普及科技知識的作用,因此該書得以廣泛流傳(12),促進了技術類版畫的刊印。

最值得一提的是,與《出像經解》(1637)同時刊印的《天工開物》。該書講述農業、紡織、製糖、冶鑄、造舟車、紙墨、釀酒以及造火藥、兵器等工藝的源流和方法,它們大多經過作者宋應星本人親自目睹及實踐,生動的圖示顯示了民眾在科技工藝方面的智慧與創造。此書部份插圖透視關係正確,人物有近大遠小之比例,已是一種西洋化的構圖,如<浴蠶圖>、<老足圖>之類,甚至可疑為康熙年間《耕織圖》的範本。(13)此外,1609年在南京刻印的《三才圖會》也應該引起關注。很難説這部百科全書式的圖集受到了西方的影響,但此書插圖證實,它十分及時傳達了西方信息,如有圖上寫著: “西洋國,近西南濱海,地產蘇木、胡椒、珊瑚、寶石等物,所織棉布絕細瑩,潔如紙,其人髡首以白布纏頭,以金為錢交易。”(14)這些作者瞭解西洋事物是不可置疑的。

萬曆至崇禎年間我國木版畫的繁榮是一個眾所週知的事實。其中西洋繪畫技法對木版畫影響程度如何還須作深入考察。筆者認為至少有以下三點應當引起注意: 首先是金陵版畫圈的特色,它已趨向構圖的飽滿與鐫刻的細密化,如《環翠堂園景圖》(萬曆年間)、《坐隱先生精訂捷徑棋圖》(1608)、《金陵圖吟》(天啟年間),上述幾部插圖也均為金陵版。其次,就版畫整體而言,不僅實用科技書之外,包括不少文藝小説,插圖的人物姿態生動結構準確。如明崇禎的《金瓶梅》與《隋煬帝艷史》等插圖,表現圍觀焰火與雜技的大場面(15),畫家如沒有一定寫實能力是很難繪出的,它與同時發展的天主敎木刻可能有一定關聯。其三是對三度空間的認識有發展,以線描表現了一定的西洋透視關係。繼王徵之後,有一位愛作奇器的黃履莊,其發明的“諸畫”條目寫著,“畫以肴觀。或平面而見為深遠,或一面而見為多面,皆畫之變也”,包括“遠視畫、旁視畫、鏡中畫、管窺鏡畫、上下畫、三面畫”等(16),説明人們對西方繪畫理論已經逐漸瞭解。事實上,木版畫技法的突變很快就對中國傳統繪畫技法產生了一定的衝擊。下面我們就人物畫與山水畫分別敘述。

趙士鍔像圖軸

曾鯨 繪

人物畫技法的革新

一般認為,明末繪畫是否接受西方的影響問題的焦點集中在人物畫範疇,而它又是與利瑪竇(Metteo Ricci)在華的美術活動分不開。本世紀初,日本人大村西崖提出: “利瑪竇來明,畫亦優,能寫耶穌聖母像,曾波臣乃折衷其法,而作肖像,所謂江南派之寫照也。”(17)此後,中國學者大多持“參用”説。如鄭昶認為: “中國畫家之學西畫,或參用西畫法者,初以寫生為主。……波臣流寓金陵的時候,正是利瑪竇東來的時候,他目睹到天主像、天主母像;所謂烘染數十層者,乃是參用西洋法。”(18)潘天壽也肯定“中土最先受西洋畫影響,而採用西法者,厥為寫真派。此派之開始者,為明末間莆田人曾鯨。”他特別強調“所謂烘染至數十層者,即為參用西洋畫法之證明,非曾氏以前之寫真家所知也。”(19)近年《中國美術全集》的圖版説明,也有曾鯨“受西洋畫法影響”之説,僅有個別人分析他的一些原作之後得出結論: “曾鯨肖像畫作品沒有西法的因素。”(20)

國外談到曾鯨的肖像畫,總以<高士像>(作於1639年、現藏加利福尼亞大學伯克利分校)為依據,説人物面貌被細心地反複塗染淡彩,由自然的陰影產生立體感,完全似明鏡中所見形象,在中國肖像畫中具有獨特的寫實性。(21)筆者除《中國美術全集》中曾鯨的<趙士鍔像>、<王時敏小像>等作品之外,也參考了無名氏畫的<李日華像>、<徐渭像>。(22)這裡要説明的是,李日華作為士大夫畫家在南昌曾經與利瑪竇有很深的交往,他在《紫桃軒雜綴》中寫道:

瑪竇紫髯碧眼,面色如桃花。見人膜拜如禮,人亦愛之,信其為善人也。余丁酉秋(1597)遇之豫章,與劇談,出示國中異物,一玻璃畫屏〔筆者注: 即經利瑪竇裝飾後的耶穌像〕,一鵝卵沙漏。(23)

可見二人曾有暢談機會,李日華也見到油畫耶穌、聖母像,他是一位“能書畫,善鑒賞”(24)的官員,對描繪自己肖像的形式與技法應當有所選擇。在此筆者不希望僅就爭論焦點“烘染數十層”展開討論,而想從繪畫方式乃至其文化意義去作探討。

清初的《烏青文獻》曾經記錄了曾鯨活動的一條重要線索:

曾鯨,字波臣,閩人來寓居烏鎮竹素園,善丹青寫照,妙入化工,道子、虎頭無多讓焉。里中屬寫者眾,今皆寶之,以為名畫,不徒因先像珍奉之也。(25)

由此我們不僅瞭解曾氏肖像畫在一個小鎮上,已得到近似六朝顧愷之、唐代吳道子的聲譽,還可得知: 其一、對真人寫生的要求使得明末寫真畫家廣泛遊歷於江南市鎮,即使一個小鎮中也有許多人要求“寫真”。這些對象包括各個階層的人士,即如姜紹書所説: “軒冕之英,巖壑之俊,閨房之秀,方外之踪,一經傳寫,妍媸惟肖,然對面時精心體會,人我都忘。”(26)其二、明末人們珍惜的已經不是傳統的道、釋畫(也許還包括先聖老子、孔子之類)或自己的祖宗畫,而是本人的肖像。追根溯源,寫真在此前是比較重視歷史圖像的,多傳寫過去之人物,以示法戒。(27)雖漢代以降生人寫像之風已起,但從方式、方法上講,晚明才發生根本的變化。試讀幾段論寫真的妙語:

使人偉衣冠、肅瞻視、巍坐屏息,仰而視、俯而起草,毫髮不差,若鏡中取影,未必不木偶也。(……)熟視而默識,一得佳思,亟運筆墨,兔起鶻落,則氣正而神完矣。(南宋·陳造《江湖長翁集·論傳神》(28))

彼方叫嘯談話之間,本真性情發見,我則靜而求之,默識於心,閉目如在目前,放筆如在筆底。(……)近代俗工膠柱鼓瑟,不知變通之道,必欲其正襟危坐如泥塑人,方乃傳寫,因是萬無一得,此又何足怪哉? 吁,吾不可奈何矣!(元·王繹《寫像秘訣》(29))

傳神最大者令彼隔几而坐,可遠三四尺許,若小照,可遠五六尺許,愈小愈宜遠,畫部位或可近,畫眼珠必宜遠(……)若令人端坐後欲求其神,已是畫工俗筆。(清初·蔣驥《傳神秘要》(30))

王時敏小像圖軸

(明) 曾鯨

他們三人都對“傳神”有所要求,但對“形似”卻略有不同: 陳造反對“鏡中取影”,稱此為“木偶”;王繹認為“正襟危坐”會“萬無一得”;而蔣驥則對寫生時畫家與對象的位置固定、相互距離等提出具體要求,意味著當時對形似有了更高的標準,當然他也認為令對象“端坐”有礙取神。這種畫家觀念變化的過程,也許來自訂購者的新的審美需求。如果聯繫一下明末對西方油畫肖像的評價,這種變化緣由會更清楚一些。以往人們對西洋畫的看法僅僅是“與生人不殊”,而現在姜紹書評“西域畫”則是從繪畫角度出發的:

利瑪竇携來西域天主像,乃女人抱一嬰兒,眉目衣紋,如明鏡涵影,踽踽欲動,其端嚴娟秀,中國畫工無由措手。(31)

這裡的“西域畫”是否意味著屬於隋唐時代敦煌壁畫一樣的“凹凸畫”類型呢? 是有可能的。他説的“明鏡涵影”作為“西域”繪畫優點,然後對中國畫工達不到這樣水平而感嘆。但有趣的是,他將這一新的繪畫優劣標準去評價曾鯨的畫: “如鏡取影,妙得神情;其傅色淹潤,點睛生動,雖在楮素,盼睞顰笑,咄咄逼真。”而當時曾氏“獨步藝林,傾動遐邇”(32),也就是説,形似在明末已經成為肖像人物畫追求的標準之一,它不是普通百姓像不像的問題,而是整個社會審美觀念藝術標準變化的問題。姜紹書在崇禎壬午年(1642)曾與曾鯨會於南京,其後寫出《無聲史詩》,他應看到中西兩種肖像畫的特徵,並在此基礎上作出客觀評論的。

那麼,曾鯨的肖像畫究竟有何時代特徵呢? 百年之後的張庚認為:

寫真有二派: 一重墨骨,墨骨既成,然後傅彩,以取氣色之老少,其精神早傳於墨骨中矣,此間閩中曾波臣之學也;一略用淡墨,鈎出五官部位之大意,全用粉彩渲染,此江南畫家之傳法。(33)

近人俞劍華認為,清代寫真畫家約可分為三派: 一是純用古法之白描派;二是兼用描寫渲染之曾鯨派;三是純用渲染皴擦之西法派。(34)他們的分法大致説明了曾鯨畫派在中國人物畫史上,既區別於前人如沈周、文徵明,又區別於後來者如郎世寧、焦秉貞,具有特殊地位。筆者據前文提到的幾幅畫,略抒己見。

首先從作畫步驟講,由墨骨到染色,而且“每圖一像,烘染至數十層,必窮匠心而後止”(35),這是曾氏在技法方面的創新。曾鯨及其後學所繪人物能每每顯露對象的性格,關鍵是他重視墨骨,即西洋畫所謂的素描。墨骨使他們所繪人物比例正確,“妍媸唯肖”。如張卿子的臉呈“目”字形且顯得削瘦,顧夢遊的臉呈“國”字形且感覺肌肉橫生,這都是在“素描”時就把握住的。由於對象的神氣及結構特徵均在墨骨階段定下,因此,到染色時可細細皴擦而無“匠氣”之感。曾鯨派在技法方面集白描派、江南傳法與西法派之優點,因而在清代成為“寫真畫中最有勢力之一派”(36)。

其次,曾鯨派的人物畫構圖也有特殊意義。曾鯨總是因人而宜處理畫面,雖然他的畫背景大都省略,但仍然使人們感覺特定的空間,這是由於他為畫面設定了相應的視點與視平線。如<王時敏小像圖軸>的視平線就高於其頭部,體現了王時敏年輕時聰慧靈秀的個性,而<趙士鍔像圖軸>視平線約在其腰季,則顯示了他威嚴莊重的特徵。<李日華像>、<徐渭像>的構圖更值得驚奇,約40x25cm尺寸的頭像已完全屬於西方肖像畫的標準,二畫均接近真人比例且充滿畫面,細細觀察,儘管臉上沒有特定的光線,卻表現得入木三分,具有強烈的體積感。正是在構圖豐富、刻劃精微的基礎上,畫家才能做到“雖在楮素,盼睐顰笑,咄咄逼真”的效果,這種將臉部用渲染之法畫出豐富的層面、衣帽以線勾勒之法進行概括處理的肖像畫法,後來成為雍、乾時期郎世寧等人借鑒的先例。

李日華像 明·佚名 還須補充的是,曾鯨的色彩在傳統基礎上也有所突破。當西畫入華之後,人們都曾經注意到中西色彩的區別,顧起元謂“塗五彩於(幀)上”

(37),後張庚也稱天主像“彩色鮮艷可愛”(38)。曾鯨的畫雖沒有西洋畫那樣色彩強烈,卻如姜紹書所稱“傅色淹潤”(39),筆者將“淹潤”理解為色彩飽和,並具有一定光彩,認為這是面對面寫生才能取得的效果。如李日華的像因身穿紅衣服,臉部也更帶紅潤,膚色依稀可見。曾鯨繪的全身像也往往根據人物性格與環境施以不同的色調。 以上證明,立足於寫生的曾鯨派對西方繪畫技法的挑戰作出了積極的反應。筆者認為,王伯敏的結論頗為合理,曾鯨從西洋繪畫中“得到一些啟發,但他沒有去模倣,而是立足我們民族繪畫筆墨基礎之上,創造了既不同於西洋‘明暗法’,也不同於曾鯨以前的傳統畫法,而是具有我們民族特色的‘凹凸法’,這是他了不起的貢獻。”(40) ^^山水畫壇的異軍突起 當進入傳統山水畫探討時,我們應首先明白,17世紀山水畫壇是否受西洋影響的問題祇是最近二十年才由西方學者提出來的這一事實。在國內,如吳歷這樣的大家,雖然曾信奉天主敎,但過去一直把他當作正統派,無人提及他受過西方影響。(41)而蘇立文、高居翰等人把目光投在非傳統的具有獨立精神的山水畫家身上,他們與曾鯨的人物畫派不同,山水畫家的異軍突起呈現出多元的此起彼伏的狀況,從17世紀初開始,有像趙左在<雪景山水圖>中強調光的反射畫法,也有像張宏在<越中真景>(1639)中利用透視記錄生活實景的畫法。有人認為,藍瑛(1585-1664)的山水畫帶有自然感覺的設色方法,是汲取了西洋風格(42),也有人認為董其昌(1555-1636)的山水畫具有中國繪畫史上不曾有過的抽象性,他的畫構圖新穎,明暗對比強烈,還出現了使傳統的青錄山水畫法面目一新的色彩絢麗的沒骨畫法,但由於他本人的學識與地位,即使受到西洋畫啟示,也不會在語言中表述的。(43) 然而,如果僅憑主觀臆斷,或許會將畫家們一種自身尋找突破的內在契機都歸功於外來的刺激,這是十分危險的。我們説,即使像張瑞圖那樣,曾經與利瑪竇有過直接交往的畫家,也不敢一味肯定他的藝術追求就會受到影響。(44)中國的傳統繪畫到了宋代以後,山水畫所代表的統帥地位,更使得這一畫種的“復古”與“影響”問題變得極其複雜。這就如蘇立文陳述的那樣: 毫無疑問,傳敎團帶到中國以及他們在中國·所作的畫,使見到這些圖畫的中國人產生很深刻的印象。人們會自然地以烏,那些畫對中國繪畫的影響同樣是很大的。但當我們來尋找那些影響時,我們必須十分地細心。例如,我們怎麼能相信,在17世紀卷軸中出現的西方寫實主義確實是西方影響的結果呢? 有的畫家的作品似乎顯露西方繪畫的影響,但除了極個別例子之外,我們仍然難以證實那位畫家看到過西方繪畫,儘管我們可以推測他有可能看到過。(45) 蘇立文肯定了即使有影響也是“極個別”這一事實,他的態度是比較客觀的。然而,就如中西文化交流的背景給我們留下的印象,耶穌會士在傳播宗敎與西方科技的同時,也重視藝術的作用的,他們在南京的圖書館向文人畫家們開放,那些載有銅版畫的圖書有可能流入藝術家手中。另一方面,儘管山水畫藝術是中華古老文明的延續,有著根深蒂固的傳統,它也會由於探索者的大膽實踐而推陳出新,藝術家在技巧與方法上都需要借鑒與思考。雖然東西方繪畫有自己的特殊性,西方美術還不能像西方天文、數理知識那樣;立即受到人們的推崇,但是,西方繪畫嶄新的面貌和特殊的技法會對中國畫家產生一定的衝擊力量。因此,本節從17世紀三位具有代表性的畫家及作品出發,對當時山水畫壇“自創特異”的現象以及西洋繪畫可能發生的影響作一探討。  data-cke-saved-name="RETLAB1004000230047" name="RETLAB1004000230047">(46)</a></html>他是否與曾鯨發生聯繫,筆者未知。但他們是莆田同鄉,又幾乎同時流寓於南京,而吳彬的人物畫被譽為“可頡頏丁雲鵬”,因而可以推想,兩位畫家也許見過面甚至共同對西方藝術發生興趣。據《無聲詩史》記載,吳彬“曾繪月令圖十二幅,如上元、清明、端午、中秋、重九之類,每月各設一景,結構精微,細入絲髮,若移造化風候、八節四事於楮素間,可謂極其能事矣”<html><RETLAB1004000230048><a data-cke-saved-href=javascript:GoToTags( href=javascript:GoToTags("LAB1004000230048") data-cke-saved-name="RETLAB1004000230048" name="RETLAB1004000230048">(47)</a></html>。這類既有人物又表現節氣的風俗畫或許是帶有西方寫實主義的特徵的。但更為令人驚訝的是,他在強調寫實的基礎上,將大自然的景色表現得千奇百怪,別開生面,筆者親眼所見現存上海博物館的<山陰道上圖卷>(紙本設色31.8×862.2cm)即是其中之一。

<山陰道上圖卷>作於1608年,是吳彬送給“畫山水細潤精工,皴斫幽秀,渲彩備極妍潔”<html><RETLAB1004000230049><a data-cke-saved-href=javascript:GoToTags( href=javascript:GoToTags("LAB1004000230049") data-cke-saved-name="RETLAB1004000230049" name="RETLAB1004000230049">(48)</a></html>的好友米萬鍾的。近九米的畫卷描繪了“山陰道上,應接不暇”的自然景象: 層巒疊巘、千峰萬壑、崗嶺逶迤、綿亘不絕;溪谷間飛瀑如練,叢樹繁密,依緊溪邊澗畔,輕雲薄霧,瀰漫昇騰,氣勢浩闊。<html><RETLAB1004000230050><a data-cke-saved-href=javascript:GoToTags( href=javascript:GoToTags("LAB1004000230050") data-cke-saved-name="RETLAB1004000230050" name="RETLAB1004000230050">(49)</a></html>這幅畫別具一格的優點,恰如姜紹書為其繪畫特色所作的總結:

<I>布景縟密,傅彩炳麗,雖棘猴玉楮,不足喻其工也。</I>

筆者認為,這些特色不僅僅是他個人創新的標誌,而且均可一一與西方繪畫技術的輸入產生聯想。其一、“布景縟密”是指構圖特點。“缛”,本有繁密之意,多指彩色雕刻,但此時卻是指構圖的充滿。此畫縱向雖僅30公分,但自上而下雲層、山巒、怪石、叢林、淺渚、村莊、寺院與溪流、河灘重重叠叠,緊密而有序地結合在一起。那些樹木、水渚由近及遠由大而小,觀者能夠感覺到畫面的一種深度。要是橫向地看一路的景色,更是風光綺麗變幻無常,如石樑飛瀑、山河拱橋、林中寺塔、石笋巨崖,儘管畫家記錄的真景如此豐富,卻能毫無掩飾地把它們向觀者一一交待,靠的是構圖的合理安排,密而有序。其二、“傅彩炳麗”指的是總體色彩印象,“炳”謂鮮明顯著之意。觀吳彬此畫,確實從全圖到局部的色彩都十分艷麗。總調子是青綠色,時而有段落在強烈的陽光之下,山脈出現陰陽兩大面,受光的山體就呈現出曙紅暖調子,而背光部則更帶藍紫色調。從局部而論,樹的色彩簡直可認為是水彩,近處有時用的就是純綠純青,巖石與水渚的色彩在環境的影響下時暖時冷,既表現其結構特徵,又使得畫面層次豐富。其三、“雖棘猴玉楮,不足喻其工也”,我以為是指吳彬的用筆。他用筆繁密緊圓,刻劃精工,松針細如毫髮,但筆筆清晰可見。姜紹書將他的“工”比作灌木之刺,我想還有更深的理由,這就是他細而密的筆觸總是重複地去表現同一類型的物體,以致讓人感到畫是雕琢出來的,而人的筆是畫不出那樣有序的排列的。吳彬的畫沒有明顯的線條,他通過一組厚實物體的外部邊緣線使畫面產生動感,這與傳統勾勒的用筆方法相去甚遠。講完這些特色,我們如果不經意地取<山陰道上圖卷>的一段與<全球城色圖>進行比較,就會發現它們之間確實存在一些共同的特色。而上述三則是最顯著的特徵,也正因此,吳彬的山體拳曲起伏而富有體積感。

筆者關心的第二位畫家是龔賢(1620-1689),《清史稿》卷291<列傳>記其事績謂:

<I>龔賢,字半千,江南昆山人。寓江寧,結廬清涼山下,葺半畝園,隱居自得。性孤僻。詩文不苛作。畫得董源法,掃除蹊徑,獨出幽異,自謂前無古人,後無來者。同時與樊圻、高岑、鄒吉、吳弘、葉欣、胡造、謝蓀號“金陵八家”。(……)諸家皆善雅筆,負時譽,要以賢為稱首。</I>

他與吳彬一樣流寓南京,可他是飽經亡國、戰亂之苦後,作為遺民來到清涼山隱居的。有人甚至將他陰鬱幽黯、沒有人物的山水畫作為因明朝亡於“蠻族”征服者--在他看來那些人把他的故土化為一片荒蕪--而內心痛苦的象徵。<html><RETLAB1004000230051><a data-cke-saved-href=javascript:GoToTags( href=javascript:GoToTags("LAB1004000230051") data-cke-saved-name="RETLAB1004000230051" name="RETLAB1004000230051">(50)</a></html>另一方面,他生活的時代,正值“四王”畫派籠罩畫壇,但他不被時尚所惑,超然獨立,尤其以他的“積墨法”創造的“黑龔”<html><RETLAB1004000230052><a data-cke-saved-href=javascript:GoToTags( href=javascript:GoToTags("LAB1004000230052") data-cke-saved-name="RETLAB1004000230052" name="RETLAB1004000230052">(51)</a></html>,開闢了水墨山水畫新境界。有人推測,他早年曾經師法吳彬,如<山家黃葉圖軸>中的危崖峭壁、<溪山無盡圖卷>中的山水組合,都顯示了前者的藝術特徵。<html><RETLAB1004000230053><a data-cke-saved-href=javascript:GoToTags( href=javascript:GoToTags("LAB1004000230053") data-cke-saved-name="RETLAB1004000230053" name="RETLAB1004000230053">(52)</a></html>蘇立文也強調這樣一種傾向: 在吳彬的作品中所發現的特色,已被17世紀中後期這群南京畫家繼承下來,如葉欣的小冊頁中一幅畫,表現了一個持續遠去的平坦地面,在描繪樹木時,用的是一種奇特的淡雅色彩;樊圻的一幅手卷中遠方的小鳥,並不處於變動的空間之中,而是十分清晰地出現在地平線上<html><RETLAB1004000230054><a data-cke-saved-href=javascript:GoToTags( href=javascript:GoToTags("LAB1004000230054") data-cke-saved-name="RETLAB1004000230054" name="RETLAB1004000230054">(53)</a></html>;而龔賢則是這些獨創者中的首領與代表。

<img src=) 山陰道上圖卷(兩段) 明·吳彬

山陰道上圖卷(兩段) 明·吳彬

</JZ>

龔賢的畫論並不多,但不時地透露出異於中國傳統的觀念。例如,他強調光影產生的黑白關係: “畫石塊上白下黑,白者陽也,黑者陰也。石面多平,故白;上承日月照臨,故白;石旁多紋,或草苔所積,或不見日月為伏陰,故黑。”<html><RETLAB1004000230055><a data-cke-saved-href=javascript:GoToTags( href=javascript:GoToTags("LAB1004000230055") data-cke-saved-name="RETLAB1004000230055" name="RETLAB1004000230055">(54)</a></html>他進一步強調一種親臨之感受的重要性:

<I>畫泉宜得勢,聞之似有聲,即在古人畫中見過臨摹過,亦須看得真景始得。(……)畫屋要設以身處其地,令人見之皆可入也。(……)畫屋固不宜板,然須端正,若欹斜使人望之不安。看者不安,則畫也不靜。樹石安置尚宜妥貼,況屋子乎! </I><html><RETLAB1004000230056><a data-cke-saved-href=javascript:GoToTags( href=javascript:GoToTags("LAB1004000230056") data-cke-saved-name="RETLAB1004000230056" name="RETLAB1004000230056">(55)</a></html>

可以推測,龔賢對觀察真景的要求是很細微且嚴格的。儘管他沒有提透視這一名稱,但他畫屋須“端正”、畫樹須“妥貼”的視覺要求,不也反映了中國人對西方透視的認識麼? 龔賢“令人見之皆可入也”的三度空間,直到一個世紀之後,當畫論家鄒一桂評論西洋畫時才重新提出來: “畫宮室,於牆壁,令人幾欲走進。”<html><RETLAB1004000230057><a data-cke-saved-href=javascript:GoToTags( href=javascript:GoToTags("LAB1004000230057") data-cke-saved-name="RETLAB1004000230057" name="RETLAB1004000230057">(56)</a></html>這也許是一種巧合吧!

正是有了這些新理論的支持,龔賢的作品中出現了千奇百怪的景象,其中最有典型意義的莫過於現存蘇黎士里特堡博物館的<千岩萬壑>圖軸(62×101cm 紙本)。此畫大約作於1670年左右,那正是他由“白龔”向“黑龔”轉折的關鍵時期。畫面雖然不大,卻表現了具有深度感的連綿峰巒與山脊、閃耀著銀光的溪流、縱橫交錯的雲層與瀑布、似無人跡但又村落點點的人間真景。此畫的尺幅比較接近西洋的形式,更須注意的是,喜歡詩文題跋的龔賢在此畫上僅留下“野遺口龔賢口”幾字及一小章,令人想到難道此圖原來也是一幅饋送西人的禮物麼? 他沒有似吳歷那樣寫清西人姓名,祗能待考。筆者以為這幅畫是安徽黃山的寫實性表現,然而經過藝術家精心建構,它已成為超於自然界的有如幻境般的世外桃園,這正是龔賢從世俗的喧囂嘈雜中覓得的一處隱避之處,這種內心的山水恰如他對繪畫境界的表白:

<I>世界盡有奇險之處,非畫家傳寫,老死者不得見矣,然也不必問定有是處也,凡畫家胸中之所有皆世間之所有。</I><html><RETLAB1004000230058><a data-cke-saved-href=javascript:GoToTags( href=javascript:GoToTags("LAB1004000230058") data-cke-saved-name="RETLAB1004000230058" name="RETLAB1004000230058">(57)</a></html>

<img src=) 千巖萬壑圖 清·襲賢 儘管沒有材料表明龔賢曾經直接接觸傳敎士並獲得西方藝術經驗,但是,此圖及他的另一些畫中,當他將“奇險之處”變為“胸中之所有”時,那種寂靜的感覺、強烈的明暗關係和書法筆觸的隱去,都為我們提出一個問題,他是否曾經見到過一些歐洲的銅版畫。在此,筆者僅將此圖與《全球史事輿圖》中的<坦佩谷地>進行比較,提出一些疑問。首先,兩圖整體構圖上形式相近,一條自左上方向右下方流淌的溪流將畫面對角分開,兩岸均為起伏峻險的山脈;上方為橫向穿插於山巔的浮雲,下方有點綴的樹與小屋。其次,從山體結構、層次方面也有相似之處,山的結構主要為豎向的峰巒(山巔)與橫向的坡面(土山)的結合,由主體山峰結成峰巒,脈絡構成明確,近、中、遠三景,依準確的透視關係層層推渥。此外在光線、明暗的處理方面也可能有所借鑒。<千岩萬壑>圖中光源感強烈,似從正上方射來,表現出大自然的明暗感、光明感和陰晴明晦變化。他在製作此圖時,似乎用了硬直之筆,讓筆觸深藏於體面之中,但通過黑白互相襯托表現出來的山體、樹石結構,雖無線條勾勒卻仍令人感到山脈輪廓線在流動,加上雲、水的白色與山的黑色形成的黑白對比、山石與樹屋形成的大小對比,更使畫面充滿韵律與無限生機,尤有奪框而出之感。在此層意義上講,龔賢的藝術表現已經遠遠超出了僅僅作為輿圖的銅版畫的意義,在技巧上也是更上一層樓了。

千巖萬壑圖 清·襲賢 儘管沒有材料表明龔賢曾經直接接觸傳敎士並獲得西方藝術經驗,但是,此圖及他的另一些畫中,當他將“奇險之處”變為“胸中之所有”時,那種寂靜的感覺、強烈的明暗關係和書法筆觸的隱去,都為我們提出一個問題,他是否曾經見到過一些歐洲的銅版畫。在此,筆者僅將此圖與《全球史事輿圖》中的<坦佩谷地>進行比較,提出一些疑問。首先,兩圖整體構圖上形式相近,一條自左上方向右下方流淌的溪流將畫面對角分開,兩岸均為起伏峻險的山脈;上方為橫向穿插於山巔的浮雲,下方有點綴的樹與小屋。其次,從山體結構、層次方面也有相似之處,山的結構主要為豎向的峰巒(山巔)與橫向的坡面(土山)的結合,由主體山峰結成峰巒,脈絡構成明確,近、中、遠三景,依準確的透視關係層層推渥。此外在光線、明暗的處理方面也可能有所借鑒。<千岩萬壑>圖中光源感強烈,似從正上方射來,表現出大自然的明暗感、光明感和陰晴明晦變化。他在製作此圖時,似乎用了硬直之筆,讓筆觸深藏於體面之中,但通過黑白互相襯托表現出來的山體、樹石結構,雖無線條勾勒卻仍令人感到山脈輪廓線在流動,加上雲、水的白色與山的黑色形成的黑白對比、山石與樹屋形成的大小對比,更使畫面充滿韵律與無限生機,尤有奪框而出之感。在此層意義上講,龔賢的藝術表現已經遠遠超出了僅僅作為輿圖的銅版畫的意義,在技巧上也是更上一層樓了。

黃山速寫(一九七八年)

莫小也繪

第三位畫家是吳歷。在中國藝術史上,身兼天主敎司鐸與畫家之職的恐怕僅有吳歷一人,我想以他充滿傳奇的人生經歷與獨特風格的繪畫業績來結束全文。吳歷(1632-1718),字漁山,號墨井道人,江蘇常熟人,取西名為Simon-Xavier。他出生比龔賢約晚十餘年,與龔賢有著驚人的相似之處,他們都為明代名門後裔,同為知名詩人,同在青年時代即飽受國家淪亡之痛苦,也都曾經有流寓金陵的經歷。然而,吳歷在母歿妻亡、師友變故的苦難中,“漸萌修道志,思入耶穌會”(58),先與比利時傳敎士魯日滿(59)交往甚密,康熙十五年(1676)七月十八日為魯氏作<湖天春色圖>,由於魯氏在同年九月二十九日去世,結果由柏應理(60)為他完成受洗入敎的心願。在他五十歲時,柏應理欲赴羅馬,吳歷得知,拋棄一切隨之而往,在澳門三巴寺,他學習會規,讀拉丁文、神學、敎律等書,並於次年正式加入耶穌會。但他西行未成。當柏應理赴歐次日,他在畫跋中透露自己內心的矛盾:

墨井道人,年垂五十,學道於三巴,眠食第二層樓上,觀海潮度日,已五閲月於兹矣。憶五十年看雲塵世,較此物外觀潮,未覺今是昨非;亦不知海與世孰險孰危? 索筆圖出,具道眼者,必有以敎我。(61)

他已經決擇耶穌敎會的神職,此時“且斷塗鴉並廢詩”,面對大海,望著洶湧的波浪,他不知由繪畫寄托的精神苦難在投身於宗敎事業之後是否也能夠得到解脱。在此,我們看到漁山與龔賢的區別。漁山對西方宗敎作出了積極的反應,他學習並研究西方的文化,並想以此來擺脱困境,開拓自已的積極人生。就在這種不同文化背景下,他對西方繪畫作出了甚麼樣的反應呢?

與吳彬、龔賢不同的是,漁山不僅在傳統思想文化方面接受了名家指導,而且在詩、書、樂、畫方面也秉承了中國一流大師的薰陶,現存的《天樂正音譜》即可窺見他的音樂才華。他從小學畫,三十五歲以後至赴澳門前曾師隨王鑒、王時敏,全心全意從事繪畫藝術。由於事業的變動,使他有機會對中西文化進行更為深入的瞭解。在澳門生活時,他細心體察,得出民俗、繪畫的種種區別:

澳門,一名濠鏡。去澳未遠,有大西小西之風焉。其禮文俗尚,與吾鄉倒行相背。如吾鄉見客,必整衣冠;此地見人,免冠而已。若夫書與畫亦然。我之字以點劃湊集而成,然後有音;彼先有音而後有字,以勾劃排散,橫視而成行。我之畫不取形似,不落窠臼,謂之神逸;彼全以陰陽向背形似窠臼上用功夫。即款識,我之題上,彼之識下,用筆亦不相同。往往如是,未能闡述。(62)

然而,漁山卻沒有因為宗敎及環境因素改變自己的畫風,恰如王伯敏所述: “晚年之作,多枯筆短皴,風味醇厚,似無參用西方痕迹。”(63)倒是在他師法諸家的中年時期,曾經嚐試過西洋畫法,證據之一即上述於四十五歲時繪的<湖天春色圖>。(64)此畫給人的第一印象,就是現實生活的描繪: 堤岸綠草茵茵,柳樹疏密穿插嫵媚多姿;各種禽鳥有的在水中追逐嬉戲,有的在空中自由飛翔,有的在岸邊或枝頭歇息;遠山雲氣綿渺凌虛,空濛秀雅;湖水明靜,不見一絲波紋。畫面的工整與細膩程度在他所有繪畫中獨一無二。這也許是魯日滿隱居之堂附近的寫照,兩人“詩酒累日”,必定也會談到東西方藝術的區別,而吳歷此時還未放下畫筆,以一幅風光綺麗的江南春色回報魯氏,不正是他兩友情的象徵麼! 該圖中,漁山運用西方透視知識,將堤岸、柳樹按近大遠小的比例準確繪出,一條彎曲的小徑順著堤岸伸向遠方,襯托出大塊留白的水面,使畫面產生強烈的空間感;色彩上接近於西方水彩畫,遠景多運用沒骨法淡淡染出,無須線條的勾勒而體積感強烈,近處柳葉染色時,呈現了豐富的色彩變化,時暖時冷,時深時淺,與草地、遠山明顯拉開了固有色的區別;構圖方便,利用S形造成遠、中、近三景,有虛有實,有疏有密,充份利用畫面邊緣,使人感到每一物體在構圖中均不可增減的合理性。而漁山其它作品中則很少存在這些特徵。(65)

平林散牧圖(1669年)

王翬

湖莊清夏圖(1100年)

趙大年

然而,漁山畢竟是清初六大家之一,是傳統文化的堅決捍衛者。如果説,吳彬與龔賢對西方繪畫技法的汲取是主動積極的反應,或者認為他們的取舍是一種深層的結合,那麼,吳歷的參用則是一種比較消極的、技術性的嚐試。吳歷是一位真正的天才,他模倣得很快,也很成功,但他又立即決擇對西方技術的捨棄。晚年他承擔上海、嘉定一帶的敎務,在“浦西浦東,日夕奔馳,豈復有餘日為畫”(66)的情況下,仍不忘中國繪畫傳統。他説,“人世事無大小皆如一夢,而繪事獨非夢乎? 予所夢惟筆與墨,夢之所見祇有山川草木而已。”(67)

通過17世紀南京地區三位山水大家及其典型作品分析,筆者發現: 他們均有流寓、長途奔波之體驗,最後又終歸江南;他們都性格倔強、孤癖、獨立自信,因此而遠塵囂。吳彬被罷官,龔賢隱居深山,漁山入耶穌會。他們對西方繪畫都作出了反應。在利用西法中,吳彬求怪,重復細小筆觸,色彩濃重;龔賢利用構圖與黑白關係,氣勢撼人;漁山則重視空氣透視與淡彩: 可謂各取所宜,各有所得。然而,他們具有“獨樹一幟”的進取精神,在18世紀並沒有得到真正的繼承,江南文人畫家一度積極採擇的西方藝術終於成為清廷的拘謹侍從。

(1997年10月初稿2000年2月12日改定)

湖光春色圖(1576年)

吳歷

澳門慶回歸海報展作品

【註】

(1)(日)小林光宏: <西方繪畫技法對明末畫壇的衝擊>,《中國洋風畫展一從明末至清代的繪畫、版畫、插圖本》圖錄,青木茂。小林光宏監修,日本町田市立國際版畫美術館發行,1995年10月,頁124。

(2)(日)米澤嘉圃: <中國近世繪畫與西洋畫法>,載《國華》685,687,688號。西方研究的代表人物是高居翰(J. Cahill)與蘇立文(M. Sullivan)。微觀的論文如Wu Pin and his Landscape Paintings;Some Possible Sources of European Influence on Late Ming and Early Ch'ing Painting;宏觀研究的著作有: The Meeting of Eastern and Western Art第二章: China and European Art,1600-1800;The Compelling Image: Nature and Style and Style in Seventeenth-Century Chinese Painting.

(3)此處主要指《聖經故事》(Biblia Regia),福音書畫傳(Evangelicae Historiae Imagines)宗敎圖書與《萬國圖志》(Teatrum Orbis Terrarum)。地理方面的圖書,均為16世紀末出版並由耶穌會士帶入中土。

(4)顧起元: 《客座贅語》,金陵叢刻本。

(5)黃伯祿: 《正敎奉褒》,中國科學院自然科學研究所藏。

(6)楊光先: 《不得已》,1927年影印本。

(7)本文選的兩幅插圖來自耶穌會神父Anastasius Kircher在1630-1640年用拉丁文寫成的報告,圖收入荷蘭人J. Nieuhof 寫的《1655-1657荷蘭東印度公司對中國皇帝的出使記》,於1665年在阿姆斯特丹出版。以上根據The Chater Collection: Pintures Relating to China,HongKong,Macao,1655-1860;with Historical and Descriptive Letterpress by James Orange. London. 1924. pp.489,490.

(8)據《四庫全書》594卷頁789-792<七奇圖説>是: 亞細亞洲巴必鸞城;銅人巨像;利朱亞洲厄日多國孟斐府尖形高臺;亞細亞洲嘉略省茅索祿王墳墓;亞細亞洲厄佛俗府供月祠廟;歐羅巴洲亞嘉亞省供木屋人形之像;法羅海島高臺。此書插圖還有意大利古代遺址、生物、船隻等。

(9)王徵(1571-1644),字良甫,號葵心,聖名斐理伯,陝西涇陽魯鎮人。他最初與龐迪我交友,約於1605年入天主敎。參見方豪《天主敎史人物傳》頁226-233。

(10)《奇器圖説》<附《諸器圖説》>筆者用《守山閣叢書》卷一,另圖像參見《金陵古版畫》(明崇禎元年(1628)金陵武位中版)頁385。

(11)根據方豪説,《奇器圖説》採自Vitruvius約《建築術》,Simon的《數學記錄》,Agricola的《論金屬物》與Arostino Ramelli的《論各種工藝機械》,李約瑟認為有F. Verandance的《新機械》、Jacques Besson的《數學與機械學儀器大觀》,參見<王徵之事蹟及其輸入西洋學術之貢獻>,《方豪文集》頁354。

(12)該書版本、插圖作者都有繼續研究的必要。因天啟七年(1627)在揚州初版後,立即有崇禎元年(1628)金陵武位中版。武序中自謂“敬手繪而壽之梓”,圖或出其手。其後,此書收入《古今圖書集成》(1728),再有道光間(1830)來鹿堂刻本、守山閣叢書本,光緒三年(1877)本。浙江大學存有清傳抄本一冊。

(13)胡曾主編: 《中華古文化大圖典》,北京廣播學院出版社1992版,頁578,579。

(14)《三才圖會》王圻、王思議編集,上海古籍出版社,1988年6月版。圖載《人物》十三卷,20;“畫法圖”出自本書《人事》四卷,28。

(15)《中國美術全集》繪畫編20版畫,頁142,143。

(16)《虞初新志》卷六,戴榕撰<黃履莊小傳>。

(17)木村西崖: <中國美術史>,載《諸家中國美術史選滙》頁829。

(18)鄭昶: 《中國美術史》,同上書頁1539。周積寅<曾鯨的肖像畫>也持此見。

(19)潘天壽: 《中國繪畫史》,頁290。

(20)劉廣道: <曾鯨的肖像畫技法分析>,載《美術研究》1984年第2期。

(21)(22)小林光宏: 《西洋畫法對明末繪畫的衝擊》,但印刷品太小無法具體分析。本文主要參考《中國美術全集-繪畫編20版畫編》,《明清人物肖像畫選》南京博物院供稿,上海人民美術出版社1982年版。<李日華像>(明)無款,30.6×26.7cm,紙本,<徐渭像>(明)無款,40.3×25.6,紙本。

(23)李日華: 《紫桃軒雜綴》卷一。

(24)李日華,字君實,號九疑,竹懶居士,嘉興人,萬曆壬辰進士,與利瑪竇相遇時,任九江推官,參見《明史·李日華傳》、《列朝詩集小傳》丁集下。

(25)《烏青文獻》卷五,<方伎>,據同書卷二<園亭>記載,該園萬曆初鎮人上舍唐鍾德所築。

(26)姜紹書: 《無聲史詩》,卷四,1646年刊。該書記載: 曾鯨,字波臣,莆田人,流寓金陵,風神修整,儀觀偉然,所至卜築以處。

(27)參見葉瀚: 《中國美術史》,同(17)頁673。筆者在北京琉璃廠曾見此類描繪自己祖宗一族之畫: 將祖宗畫在最上方,然後按輩份一代代畫下來,結果祖先的頭像最大,越往前越小,晚輩人多且尊重長輩,構圖巧妙卻無藝術氛圍。

(28)(29)《中國畫論輯要》頁174,179。

(30)《美術叢書》頁1073。

(31)(32)(35)(39)《無聲史詩》卷4,卷7。

(33)(38)張庚: 《國朝畫徵錄》卷中“顧銘條”、“焦秉貞條”。

(34)(36)俞劍華: 《中國繪畫史》下冊,頁212-213。筆者發現,波臣派不僅為江南地區的人們接受並流傳,而且很快流入北方清廷,為康熙皇帝所褒揚。如學曾氏者顧銘“字仲書,嘉興人,工寫真,小像尤精妙。康熙辛亥(1671)春,聖祖臺寫御容,賜金褒榮之。”參見《國朝畫徵錄》卷中。

(37)顧起元: 《客座贅語》<利瑪竇條>。

(40)《中國美術通史》頁371。

(41)王伯敏主編: 《中國繪畫通史》卷5,頁578。書中指出: “從他的作品來看,晚年之作,多枯筆短皴,風味醇厚,似無參用西法痕跡。”另參見陳傳席: 《中國山水畫史》頁948,江蘇美術出版社,1996年。

(42)參見Yoko Woodson,The Problem of Western Influence,J. Canill,The Restless landscape: Chinese Painting of the Late Ming Period,ed. University Art Museum,Berkeley,1971. pp. 16-17.

(43)NO

(44)《無聲史詩》卷四記“張瑞圖,號二水,泉州人。萬曆丁未廷試一甲第三名及第,天啟丁卯召入內閣。書法奇逸,於鍾王之外闢一蹊徑,亦顛素之雲仍也。畫山水蒼勁有骨。”據傳他書幅甚多,懸其書室中避火厄。利氏好中國書法,也許此原因1607年在北京結交,利送他《畸人十篇》。張瑞圖有《書畫合璧圖冊》,是一組真實山水的記錄。

(45)(53)參見Michael Sullivan: The Chinese Response to Western Art.

(46)(47)吳彬,字文仲,莆田人,流寓金陵,自稱枝庵髮僧,萬曆間以能畫薦授中書舍人,歷工簿主事。工山水,佈置絕不摹古,佛像人物,形狀奇怪,迥別前人,自立門戶。參見《無聲史詩》卷四;《圖繪寶鑒續纂》卷一。高居翰認為,他與耶穌會有往來,萬曆帝命放大的銅版畫,他可能參與。

(48)《明畫錄》卷四。米萬鍾(1570-1628),陝西人,徙居北京,官至太僕寺少卿,善書,與董其昌齊名,亦善畫山水。

(49)參見《中國美術全集·繪畫編8明代繪畫·下》文字説明。

(50)(美)武麗生: <1650至1850年間中國繪畫之沿革>。《新美術》1992年2期。

(51)“黑龔”是指龔賢在中年以後反復皴染、濃濃密密的畫法,蘇立文説他“濃密的筆墨組織是不透明而陰沉的”。秦祖永在《桐蔭論畫》(上卷,同治三年)則批評其“墨太濃重,沉雄深厚中無清秀【放】逸之趣。”筆者認為,這是他借鑒西洋畫黑白關係所得。與“黑龔”相對是他早年用筆極簡的方法,稱“白龔”。

(52)前者紙本,墨筆,27.4x725cm,現存旅順博物院,該畫後部的山與吳彬接近;後者紙本,墨筆,27.4×725cm,現存故宮博物院,此圖寫重山複岫,秋林山溪,亭園屋宇,山泉飛流,構圖別具匠心,筆墨細密工整,似吳彬的<山陰道上圖卷>。參見《中國美術全集·繪畫編9清代繪畫·上》。參見陳傳席: 《中國山水畫史》頁885。

(54)(55)龔賢: 《龔安節先生畫訣》,《美術叢書》第1冊頁10-13。

(56)鄒一桂: 《小山畫譜》,《美術叢書》第一冊頁508-530。

(57)金瑗: 《十百齋書畫錄》(18世紀晚期)卷四。據高居翰《氣勢撼人》頁235。

(58)參見胡賽蘭: <關於吳漁山作品及其生平介紹>,《郎世寧之藝術》頁158。

(59)魯日滿(1624-1676)字謙受,榮振華記荷蘭人,1658年到澳門,曾在杭州、上海、蘇州、常熟傳敎,是宗敎作家與史學家,參見《補編》頁576-578。

(60)柏應理(Phippe Couplet)(1622-1693)1659年到達江西,先後在湖廣、浙江、南京、蘇州、松江等地傳敎,1680年被選為副省的司庫並為禮儀問題被派往羅馬,吳歷即此時欲同往歐洲未成。參見《補編》頁161-162。

(61)吳歷: 《三巴集》,昭代叢書本。

(62)(67)吳歷: 《墨井題跋》,《昭代叢書》已集。

(63)王伯敏《中國繪畫通史》頁578。葉廷琯《鷗陂漁話》稱“蓋道人入彼敎久,嘗再至歐羅巴,故晚年作畫,好用洋法。”他將入敎赴歐作為用洋法的邏輯推理是不妥當的。

(64)此畫紙本,設色,123.5×62.5cm,上海博物館藏,上有題跋: 憶初萍跡滯婁東,傾蓋相看北海同。正是知眠花未老,醉聽鶯燕語春風。歸來三徑獨高眠,病渴新泉手自煎。叢菊未開霜未傲,多君先寄買壺錢。幬函有道先生僑居隱於婁水,予久懷相訪而未遂。於(丙)辰春從遊遠西魯先生,得登君子之堂,詩酒累日,蓋北海風致不甚過矣。旦起冒雨而歸,今不覺中元之後三日也,而先生殷勤念我,惠寄香茗酒錢於山中,手漫賦七言二絕,並圖趙大年湖天春色以志謝。墨井道人吳歷。

(65)向達説: “山作畫,特主意趣,不重形似。(……)唯湖天春色一幀遠近大小,西法樹石描繪與郎世寧諸作微近;然其它諸幀,一仍舊貫。”

(66)吳歷: 《三巴集》,參見《陳垣學術論文集》第2集,頁251<吳漁山生平>。

*莫小也,浙江大學藝術學系副敎授。