韓霖(1596?-1649),山西平陽府絳州(今新絳縣)人,字雨公,號寓菴居士,奉天主敎後的敎名為多默(Thomas)。年輕時曾隨父寓居松江府(今上海市),入青浦縣學讀書,天啟元年(1621)中山西鄉試。嘗從被譽為“明末天主敎三大柱石”之一的徐光啟(1562-1633)學兵法,並向耶穌會士高一志(Alfonso Vagnone, 1568?-1640)習砲術,因而得以兵學聞名當世,目前尚存世的著述有《守圉全書》、《慎守要錄》、《金湯借箸十二籌》(與李盤、周鑑合編)、《聖敎信證》(與張賡合著)、《辨敎論》(與段袞合著)、《鐸書》、《耶穌會西來諸位先生姓氏》和《二老清風》等書。崇禎十七年(1644)年初,韓霖於山西投降闖軍,旋以“參謀”的身份從李自成入京,獲授禮政府從事(相當於明朝正六品之禮部主事),在李自成兵敗後,即舉家隱於山西稷山,清順治六年(1649),與兩子同遭土賊殺害。(1)

韓霖在明朝雖然衹是一位不曾出仕的舉人,但其交遊甚廣,不僅包含平陽府各州縣以及山西省省級的官員,更因其曾寓居松江,且性嗜遊歷,故亦活躍於以江南智識份子為主體的復社士大夫當中。韓霖也與入華西士頗多往來,嘗結識耶穌會士高一志、艾儒略(Giulio Aleni,1582-1649)、羅雅谷(Giacomo Rho,1592-1638)、金尼閣(Nicolas Trigault,1577-1628)以及自澳門運送西洋大銃來華的葡萄牙軍官公沙的西勞(Gonçalves Teixeira,?-1632)等人。(2)

韓霖一家均奉天主敎,其兄雲,字景伯,萬曆四十年(1612)中舉,少亦受業於徐光啟而“頗聞兵家緒餘”,歷任徐州知州、漢中府推官、葭州知州。霖父名傑,字漢卿,幼貧而廢學,在江南、山東、山西、河北等地經商致富,平生好行善修學,嘗先後捐官獲鴻臚寺序班(從九品)和署丞(正九品)銜,後以韓雲之故獲贈中議大夫。(3)在韓家雄厚財力和豐沛人際關係的協助之下,天主敎得以迅速開展在山西各地的敎務,絳州知州雷翀甚至還曾公開褒揚西士和西敎。天啟七年(1627),絳州籌蓋了全國第一座由敎徒捐建的天主堂,崇禎四年(1631)左右,絳州一地已有各式敎堂三十座,清初,更擁有一處全國佔地最廣的天主堂(4),當地奉敎的人口比例,甚至有可能是當時中國各傳敎區中最高者之一。

然而,康熙(1662-1722)初期,因“曆獄”一案的影響(5),敎會活動在絳州有持續達十餘年的中斷,康熙末年,因“禮儀之爭”所引發的禁敎令,更迫使外國傳敎士完全退出此一地區。咸豐(1851-1861)、同治(1862-1874)之交,天主敎會在西方列強堅船利砲的後盾之下,強行索還絳州的東雍書院(清初敎堂原址),因而激起地方官紳和民眾的嚴重抗爭。韓霖或因是當地敎會史上最出名的人物,遂成為反敎情緒的重要發洩對象,甚至有人忿而將地方志中涉及韓霖的約四十處記載均加以改刪。韓霖其人其事或因此成為探討明清中歐文明之接觸與衝突一極佳的案例。

韓霖屢困於科場,崇禎四年(1631)左右,雖嘗獲山西巡撫宋統殷的舉薦(6),卻一直未能踏上宦途。崇禎十四年,在“天儒合一”的訴求下,韓霖撰成《鐸書》一書(7),上海徐家匯藏書樓原藏乙本。1949年之後,該書隨同相當數量的徐家匯藏書被耶穌會移至菲律賓,後再轉運至臺北輔仁大學神學院,近年始交臺北中央研究院傅斯年圖書館代為保管。(8)

韓霖在《鐸書》中,藉絳州知州孫順命其演繹明太祖<聖論六言>(指孝順父母、尊敬長上、和睦鄉里、敎訓子孫、各安生理和毋作非為)之便,將部份西學和西敎的觀念不著痕跡地融入書中,此故,字裡行間即屢屢引用耶穌會士的著述,如高一志的《齊家西學》、《修身西學》、《童幼敎育》、《達道紀言》、《神鬼正紀》以及龐迪我(Diego Pantoja,1571-1618)的《七克》、艾儒略的《滌罪正規》、羅雅谷的《哀矜行詮》等,並嚴斥佛、道兩敎和中國的傳統術數,直稱“玄釋二氏、星相、堪輿,俱是悖天惑人之事”,勸人“切勿習之”。(9)

當時在每月朔望的次日,絳州均舉行鄉約(10),由知州召集士大夫、學官和生員宣講聖論,《鐸書》就被列為重要的參考材料,韓霖因此被稱譽為“高皇帝之功臣,敬敷五敎之嫡派”(11)。其中“五敎”指的就是父義、母慈、兄友、弟恭和子孝五種傳統的倫理道德。韓霖也另撰有《敬天解》一書(已佚)(12),內容或在闡明天主敎所尊崇的天主即先秦古籍中所謂的天或上帝。(13)類此以天主敎可與儒家相通並相輔相成的看法,赢得當時不少官紳的認同。

傅斯年圖書館現藏之《鐸書》,前有韓霖撰於崇禎十四年(1641)十一月的自序,其中指出此書乃應知州孫順的要求而作,以供鄉約中宣講之用,而孫順是在崇禎十四年始到絳州就任(14),知《鐸書》應起撰並成書於崇禎十四年。書首另有兩序,分别題為: “賜進士出身、嘉議大夫、詹事府詹事、兼翰林院侍讀學士掌院事、前國子監祭酒、南京總裁、知制誥、日講官口口口”和“賜進士第、山西按察司副使、兼布政司右參議、分守河東道李政修”,但首篇作序者的姓名遭塗抹。(15)

明代在各省均設有承宣布政使司(簡稱布政司)和提刑按察使司(簡稱按察司),由左、右布政使(從二品)和按察使(正三品)分别掌理行政和司法之事,由於輻員廣大且業務繁重,布政司和按察司均在全省設置若干專區,分別稱作分守道和分巡道,負責料理和督察當地相關事宜。李政修當時乃擔任山西按察司副使(正四品),同時以布政司右參議(從四品)之銜,奉派分守河東道(駐蒲州),其在軍政相關方面的職掌,涉及兵備、清軍、監軍、糧儲、屯田、招練和撫民等事。(16)

由於當時闖軍正活躍於黃河對岸的河南境內,李政修或因此奉命參與防禦或圍剿的行動,韓霖在得知他的行止後,即親自拿書趕至黃河邊請他撰序。該序的文字指出時在元旦(17),而因李自成大力經略河南乃從崇禎十三年(1640)冬至十五年冬,其間曾五覆明軍,並殺死或招降不下十餘萬人(18),知李政修撰序最可能在十五年正月,而另一闕名前序撰寫的上、下限,或亦可合理且保險地定為崇禎十四年和十五年。下文即嘗試考訂此序的作者及其遭塗抹的原因。

依照明代之例,廷試分一、二、三甲。其中一甲僅三人,日狀元、榜眼和探花,賜進士及第;第二甲若干人,賜進士出身;第三甲若干人,賜同進士出身。又,各直省的主考官通稱為總裁。(19)至於日講官,乃由內閣從翰林院和詹事府官員中,具名題請。而翰林院專司制誥、文冊、文翰等事,詹事府以侍從、輔導太子為職,國子監為國家最高學府,職司風化和敎育人材。知制誥官則常由翰林中選拔,乃誥敕房和制敕房最高的職位。制、誥二房本身不是一個權力部門,而是附屬於內閣的秘書性機構,主要在協助處理內閣所經手機密文書的謄錄和保管等工作。(20)

因知該闕名序的作者應是第二甲進士出身,考入翰林院或陞入詹事府後,曾擔任日講官和知制誥等職務,並奉派為應天(南京)鄉試的主考官,歷陞從四品的國子監祭酒,時任正三品的詹事府詹事,兼翰林院侍讀學士掌院事。至於嘉議大夫乃文官的散階名,完全隨職事官的品級高低而授與,其中正三品初授嘉議大夫,通常歷俸三年後,若考竅稱職可陞授通議大夫,又三年,功績卓著者,可加授正議大夫,知此人進陞正三品的時間或尚不久。(21)

徐宗澤在其《明清耶穌會士譯著提要》一書中,曾全文引錄此兩序,但並未嘗試探究闕名序的作者。(22)陳垣在民國八年(1919)據徐匯之本校刊重印《鐸書》時,附撰一序,考證被塗抹之人日: “考其年代爵里,當為李建泰著。建泰,曲沃人,與韓霖鄉榜同歲,天啟五年(1625)進士,歷官國子監祭酒。”並進一步稱: “順治六年(1649)姜瓖反大同,建泰遙應之,兵敗被禽伏誅。見《明史》本傳。其所以闕名者,則是書刻於崇禎十五年(1642),而是本則印於建泰被誅以後,削去其名,避清人之忌也。”(23)

陳垣或僅參考的是《明史》中的記述: “李建泰,曲沃人。天啟五年進士。歷官國子祭酒,頗著聲望。崇禎十六年五月擢吏部右侍郎……”(卷253頁6549),而他認定李建泰即闕名序作者的理由,主要乃因其曾擔任祭酒的事實恰合該作者的經歷,且建泰與韓霖又有鄉試同年之誼。然而,此一論據的邏輯推理實不夠説服力,因相識與否應僅為間接證據,而除了李建泰之外,以崇禎十至十五年這六年為例,至少還有屈可伸、陳演、南居仁、倪元璐、孫從度、何瑞徵、黃道周等進士已知曾出任過國子監祭酒(見下表):

崇禎十至十五(1637-1642)年間曾任國子監祭酒、少詹事和詹事之官員

| 國子監祭酒(從四品) |

少詹事(正四品) |

詹事(正三品) |

| ·十年十月,屈可伸初任

·十年十二月至十一年八月,陳演

|

·十年十月至十一年正月,王鐸

·十年十二月至十一月七月,黄道周

·十年十二月至十二年三月,黄錦

|

·十年十月,姚明恭;十一年五月,拜

禮部右侍郎

|

|

|

·十一年八月至十三月閏正月,陳演爲

少詹事署國子監祭酒

|

·十一年正月,王鐸;五月,拜禮部右

侍郎

·十一年正月,張四知爲禮部左侍郎協

理詹事府

·十一年正月,吳士元已任詹事;二

月,以協理詹事府禮部右侍郎的職銜

予告

|

| ·十二年五月十三年四月,李建泰

|

·十二年三月,屈可伸初任

·十二年九月至十三年四月,蔣德璟

|

·十二年三月,黄錦初任;十三年六月

已任禮部右侍郎

|

| ·十三年四月,南居仁;十五年五月致

仕

|

·十三年四月,李建泰、李紹賢、黄景

昉爲少詹事兼翰林院待講學士

|

·十三年閏正月,翰林院侍讀學士陳演

爲禮部右侍郎署詹事府事

·十三年四月,蔣德璟初任;十一月,

拜禮部右侍郎兼翰林院侍讀學士

·十三年七月,李紹賢初任詹事兼翰林

院侍讀學士;十一月,拜戶部右侍郎

|

|

|

·十四年正月,朱兆柏、丘瑜初任

|

·十四年五月,詹事兼翰林院侍讀學士

錢受益卒

·十四年五月,雷躍龍爲禮部右侍郎署

詹事府事;十四年十二月,改吏部右

侍郎兼翰林院侍讀學士

·十四年,黄景昉爲詹事兼掌翰林院;

十五年六月拜部尚書兼東閣大學士,

直文淵閣

|

| ·十五年五月,倪元璐已在任;九月,

拜兵部右侍郎兼翰林院侍讀學士

·十五年五月,孫從度初任

·十五年八月,何瑞徵初任

·十五年八月,黄道周複任

|

·十五年四月,張維機爲少詹事兼翰

林院侍讀學士

·十五年五月,楊汝成仍在職

·十五年六月,謝德溥仍在職

·十五年七月,閃促儼爲少詹事兼翰

林院侍讀學士

|

·十五年六月之前,丘瑜已爲詹事;至

七月拜禮部右侍郎

·十五年七月,楊汝成爲詹事署翰林院

事

|

明代有關重要官員的陞遷資料,通常散見於《明實錄》,然因鼎革戰亂的影響,由官方編纂的崇禎朝實錄已佚。傅斯年圖書館雖藏有嘉業堂舊鈔本之《崇禎實錄》,但其內容遠較它朝實錄簡略,至於同館所藏之《崇禎長編》舊鈔本,內容雖頗詳盡,但僅存崇禎前五年。另,北平商務印書館於民國三年(1914)刊行的《痛史》中,雖亦收有《崇禎長編》兩卷,惟祇略記十六年(1643)十月至十七年三月事。整體言之,清初由談遷所撰編年體的《國榷》,或為現存查索崇禎中葉官員歷官職銜最主要的參考文獻。下文中如未特別註明,即均據此書。但因《國榷》一書乃以記事為主軸,故某人歷官的細節或不見得可以找到完整的資料,亦即,我們或許很難找到一人的資歷恰與該闕名作者完全若合符節。

經查明末的進士題名錄(24),李建泰乃天啟五年(1625)第二甲進士,是年六月,建泰等十八名新科進士考入翰林院為庶吉士(無品級),併該科一甲進士三人送翰林院讀書。(25)庶吉士的選拔稱作館選,其對象僅限二、三甲進士,因狀元已逕授翰林院修撰(從六品),而榜眼和探花亦授編修(正七品)。天啟朝,庶吉士乃每科一選,由吏、禮二部侍郎兩人擔任敎席,目的在培養國家未來的高級文官,故有“始進之時,已群目為儲相”之説。庶吉士通常三年學成,優者留翰林院,二甲為編修,三甲為檢討(從七品),次者則為給事中、御史,或出為州、縣官,謂之散館。(26)李建泰於崇禎元年(1628)五月散館後,獲授編修,知其在翰林院進學時期的表現甚佳。(27)

據《國榷》中的記載,李建泰於崇禎二年(1629)十一月已以詹事府左中允(正六品)的職銜指授京營訓練;六年二月,管理文官誥敕;八年正月,陞詹事府左諭德(從五品);十二年五月,任國子監祭酒(從四品);十三年四月,陞少詹事(正四品)兼侍講學士(從五品);十六年五月,任吏部右侍郎(正三品);十一月,兼東閣大學士(正五品)。雖然此與闕名序中“賜進士出身”、“前國子監祭酒”、“知制誥”等經歷頗相合,但他在崇禎十四、五年間是否曾任詹事府詹事(正三品)兼翰林院侍讀學士掌院事,則無任何資料。

明代進士在獲選入翰林院後,從日講官、知制誥、以迄國子監官和詹事府官的經歷,乃為當時政府高級文官常見的陞遷過程(見上表),其中詹事府和國子監的官職更是翰林院官遷轉之階,而六部的侍郎和尚書亦泰半由此途徑出身,至於閣臣的選取,也特重詹、翰。(28)由於崇禎朝的十七年當中,任用的新舊閣臣多達五十人,且同時間出任(包含以它職協理或兼署)祭酒或詹事者,往往超過編制所規定的一人(見上表)。(29)亦即,在未做詳細考證之前,我們實不應以李建泰為唯一人選,而逕自排除其他可能。

事實上,與李建泰同登天啟五年(1625)進士第二甲且曾數度同事的黃景昉,即為另一條件相當優越的人選。黃景昉曾於崇禎元年(1628)任翰林院編修(正七品)、知起居注;六年二月,管理文官誥敕;七年,陞詹事府左中允(正六品)、充日講官;八年正月,進詹事府左諭德(從五品)、值日講;十一年正月,任詹事府右庶子(正五品);十一年二月,任經筵之講官;十三年四月,陞少詹事(正四品)兼侍講學士(從五品);十四年,任詹事(正三品)兼掌翰林院;十五年六月,拜禮部尚書(正二品)兼東閣大學士。(30)此與闕名序中“賜進士出身”、“詹事府詹事兼翰林院侍讀學士掌院事”、“知制誥”、“日講官”等經歷均合,但他在陞少詹事之前曾否出任過國子監祭酒,資料則缺。(31)

再者,黃景昉亦與韓霖熟識,嘗賦<次韻贈韓雨公先輩>和<韓雨公幽香谷詠>等詩相贈。(32)黃氏對天主敎相當友善,早年曾因其師葉向高的介紹,而與耶穌會士艾儒略論交,後並序艾氏所著的《三山論學記》一書(33),且嘗評論耶穌會士利瑪竇(Matteo Ricci,1552-1610)曰: “今其徒遍中外,非苟然者,所傳大學格物,學亦特精辨。”(34)由於黃景昉在南明隆武元年(1645)至二年間曾出任唐王之大學士,故若此本是在清人統治區內重新刷印,亦與前述陳垣為李建泰所提出的理由相似,可用避忌之説合理解釋其名為何遭塗抹。

綜前所述,單純靠官銜的比對,似乎無法徹底解開闕名之謎。但因其人曾任應天鄉試的主考官,此一職務每三年才選派兩人,經篩選比對後,或可大幅縮小可能人選的範圍。雖然《明實錄》在鄉試當年的五至八月間多會分批記載選派赴各省之主考官名,但該書中有關明季諸科的記事常不全,而存世的硃卷亦頗零星。很幸運地,應天鄉試的主考姓名倒是相當完整地保存在《南國賢書》中。經查此書記載,南京通常選用翰林官或詹事府的庶子(正五品)、論德(從五品)典試。為避免遺漏,我們姑且將考慮的期間稍稍放寬,得天啟元年(1621)的主考官為黃儒炳和黃立極,天啟四年為李標和姜逢元,天啟七年為陳具慶和張士範,崇禎三年(1630)為姜日廣和陳演,六年為丁進和蔣德璟,九年為王錫袞和李建泰,十二年為張維機和楊觀光,十五年為何瑞徵和朱統鈽。(35)此一闕名者應不出這幾位“南京總裁”。

由於黃立極、李標、姜逢元、張士範、丁進、王錫袞、楊觀光和朱統鈽分別中萬曆三十二年(1604)至崇禎元年(1628)各科的第三甲進士,故應屬“賜同進士出身”,而何瑞徵為崇禎元年榜眼,屬“賜進士及第”,均與闕名序作者的“賜進士出身”不符。至於陳具慶、姜日廣、張維機三人,在崇禎十四、五年期間並未出任詹事(36),亦不合。黃儒炳則早於天啟間即擔任南吏部左侍郎攝尚書事,因不滿閹黨擅權,而以母老身病為由,請告回籍,卒於家。(37)事實上,天啟年間或之前的應天主考官,其資歷情理上均應高於闕名序者。

此外,陳演於崇禎十年十二月出任國子監祭酒;十一年八月,為少詹事署國子監祭酒;十三年閏正月,由翰林院侍讀學士陞授禮部右侍郎署詹事府事,並掌翰林院(38);十三年四月,進左侍郎兼東閣大學士、直文淵閣;十四年二月,拜禮部尚書、文淵閣大學士;十五年,改戶部尚書。(39)蔣德璟於十二年九月任少詹事;十三年四月陞詹事;十一月進禮部右侍郎兼翰林院侍讀學士;十五年六月,拜禮部尚書兼東閣大學士。(40)由於《鐸書》應起撰並成書於崇禎十四年,而陳演和蔣德璟兩人均早於前一年就陞任禮部右侍郎了,故他們在序末的頭銜應不會衹列到詹事而已。亦即,李建泰就成為諸“南京總裁”中碩果僅存的候選人了!

李建泰於崇禎十三年(1640)四月與李紹賢和黃景昉同時出任少詹事兼翰林院侍講學士,在此三人當中,天啟二年(1622)進士的李紹賢於七月即陞授詹事兼翰林院侍讀學士,十一月,拜戶部右侍郎,而黃景昉亦於十四年接續李紹賢的職位,進詹事兼掌翰林院,並於十五年六月拜禮部尚書兼東閣大學士,故李建泰在十三年四月任少詹事與十六年五月陞吏部右侍郎之間,應還經歷至少一次遷官。黃景昉與李建泰是天啟五年乙丑科進士當中表現最佳者,他們於崇禎元年散館後,同以最優異的成績獲授翰林院編修,並先後人閣為宰輔,黃景昉的陞遷稍快,李建泰很可能是接任其職,被內擢為詹事兼掌翰林院。至於兼翰林院官的緣故,乃因明代詹事府的官員,視其品級必帶翰林院銜。(41)

韓霖與李建泰的關係不僅僅是陳垣所提及的“鄉榜同歲”而已,兩人除同於天啟元年(1621)中山西鄉試外(42),還或有姻親之誼(43)。崇禎二年(1629)十一月,後金大兵入侵關內,京師戒嚴,李建泰奉派隨同徐光啟負責京營的“指揮訓練”(44),即有可能是韓霖向老師徐光啟引薦的。但韓霖屬意李建泰為《鐸書》作序的理由,主要著眼在他曾擔任主管全國最高學府的國子監祭酒,而該職務對以敎化為訴求的《鐸書》頗具特別意義。(45)

崇禎十六年(1643)四月,山西巡撫蔡懋德聘魏權中、韓霜、桑拱陽、傅山等人至太原的三立書院,分別講論“戰守”、“火攻”、“財用”和“河防”等事,其中韓霖應是主講戰守和火攻之事。蔡懋德當時還每月集會講論明太祖所頒的聖諭六條(46),或許亦以韓霖先前所撰之《鐸書》為參考材料。

崇禎十七年(1644)正月,出任大學士未久的李建泰,上言願以家財佐軍,並自請提兵攻打李自成,崇禎帝於是親行遣將禮,命其督師,並派耶穌會士湯若望(Johann Adam Schall von Bell,1592-1666)隨行負責“火攻水利”之事,李建泰當時除推薦因事免官的李政修以待罪之身隨軍効用外,並禮聘正在三立書院講學的韓霖擔任軍前贊晝,但韓霖留太原未赴。(47)

崇禎十七年(1644)三月五日,李建泰兵潰於真定。十九日,李自成攻陷北京。次日,保定被圍,因城守甚堅,闖軍乃暫引卻,李建泰於是率殘卒數百入城。未幾,復遭圍攻,建泰倡言議降,知府何復不從,自發西洋巨砲,不幸遭火藥焚傷,後建泰的親軍為內應,城遂破,何復等殉國,建泰則出降。(48)

李建泰被俘入京後,李自成特赦之,命加禮,訛傳同姓的李自成除尊稱他為叔外,並拜相。(49)在闖軍兵敗後,李建泰又於順治二年(1645)三月降清,且於五月獲授為弘文院大學士,尋充纂修《明史》總裁官,並賜二品頂帶;十二月,因祁州知州孫率禮欲劾前任知州張宏發侵盜錢糧,建泰得賄後,致書率禮代為求免,不聽,率禮反以建泰之信為佐證,直揭通政使司,建泰遂謀請通政使李天經寢其事,率禮久候不得旨,乃具告刑部,建泰因此遭革職,天經則降二級調用;五年十二月,大同總兵官姜瓖叛;六年,建泰據太平應之,被清軍圍困,勢迫請降;七年,建泰全家被殺。(50)

李建泰與李天經擁有許多共同的友人與同僚,其中包括一些當代知名的奉天主敎人士,如天經在徐光啟逝世之前曾獲其強力推薦,故於崇禎七年(1634)奉派入曆局協助湯若望等編纂《崇禎歷書》,稍後,陞授“督修曆法、加光祿寺卿”(51),入清後,湯若望奉命掌管欽天監(52),而李天經則獲授通政使(53),負責收受題本,送內閣辦理。李建泰可能即利用私人交情,促使李天經違例扣壓孫率禮的章疏。

傅斯年圖書館現所保管的《鐸書》,屢避明末三帝光宗常洛、熹宗由校和思宗由檢之諱,如改“洛”為“雒”(頁38)、改“校”為“較”(前序及頁75)、改“檢”為“簡”(頁75、109),但未避“常”字(頁72),對“由”字,則有作“繇”者(頁64),亦有不避者(頁68、96),此因明諱之嚴,起於天啟、崇禎之世,雖有將御名兩字皆避者,但法令止規定避下一字,規矩並未統一。(54)此本對避諱之事偶亦可見脱漏,如書中提及孟子興學一事時,即未避“學校”之“校”字,因而被人以墨筆更正為“較”字(頁23)。此外,文中有將“豪傑”書作“豪杰”者(頁93),應屬韓霖為避其父傑之名所用的家諱,然而書中亦仍有一處疏忽未避(頁99)。綜合前述證據,知此本乃刷自崇禎年間之版,無怪乎書中並不避清帝名諱中之“玄”(頁26、79)、“弘”(頁15)、“寧”(頁4、8、14、50)和“淳”(頁18)等字。(55)

由於《鐸書》初刊之雕版理應藏於絳州(56),而山西全省自順治元年(1644)十一月起即被清人統治(57),故傅斯年圖書館所代管之後印本最可能刷於李建泰叛清(順治六年)之後,當時或為避清人之忌,乃削去其姓名。(58)又因此本文字相當清晰,且未見因歲月滄桑所造成的斷板現象,故其重刷的時間應距初版不甚久遠。此外,在《鐸書》正文之首,除註明“古絳韓霖撰”外,左側另有一行字被塗抹,此可能為校訂者之名,應亦是因同一理由而遭避名。

至於李政修,中萬曆四十四年(1616)第三甲進士,他雖較李建泰早三科登第,但因未能考取庶吉士,故於觀政實習後被直接外選為地方官。(59)萬曆四十六年,授山西介休令,旋丁內艱,天啟元年(1621)起復,補山東淄川令,三年,調山東滋陽令,六年,擢禮部郎中(正五品),崇禎年間,遷山東按察司僉事(正五品)、分巡濟南道,繼遷浙江布政司左參議(從四品)、分守嘉湖道,再遷山西之冀南道和河東道。(60)由於李政修的歷官過程乃經由外選,以致陞遷較李建泰稍慢,官品略低,故其序的排列亦在後。

也或因李政修未有如李建泰曾任“國子監祭酒、知制誥、日講官”的傲人京官或御前辦事的資歷,此故他在名銜中僅列現職。又,李氏之所以在序末不稱己為“賜同進士出身”,而改稱“賜進士第”,乃因當時凡中進士,多要在家門懸一塊上書“進士”或“進士第”的匾額(61),而“賜進士第”一詞,與一甲的“賜進士及第”僅差一字,給人的感覺較為尊崇所致。由於李政修在滿人入關後未曾參與抗清的活動,並於順治二年(1645)被薦補為天津道,三年,陞淮海道參議,卒於官(62),故其名在此一清初的後印本中遂未被塗抹。

韓霖請李政修撰序的原因,一方面以其為絳州所屬河東道的最高政府官員,另一方面則或與分守河東道衙門所在的蒲州有地緣關係。韓霖當時協助耶穌會士在山西開敎的範圍,除了絳州和平陽府城外,蒲州是另一重要據點。而明季蒲州最具影響力的人物,乃曾任大學士的韓爌。韓爌對天主敎相當友善,且其家族中人也有奉敎者,如其姪韓垍即可能領洗。韓垍曾為韓霖的《守圉全書》作序,也嘗與韓霖、段袞共同參閲高一志所撰的《譬學》,該書乃由徐光啟潤色。近代由敎會學者所撰寫的敎史中,在揚敎心態的影響下,嘗因此附會稱韓爌和其姪孫承宣(崇禎七年進士)亦為敎徒。(63)甚或因韓爌是韓霖的遠房伯父,且兩家往來密切,以致清初的戴笠、吳喬以及吳偉業等學者,在所撰書中均誤韓霖為蒲州人。(64)

韓霖與韓爌尚不止於親戚關係,霖師徐光啟與韓爌之間亦頗多交錯綿密的人際網絡,如韓爌是鹿久徵於萬曆十六年(1588)在山西鄉試所舉之士,久徵之孫善繼則為徐光啟於萬曆四十一年會試拔取之士,彼此且相當親近。而與韓爌於萬曆二十年春秋房同房的進士當中,楊廷筠亦奉天主敎,且與徐光啟為好友;馮應京晚年幾乎入敎;曹于汴曾考訂校刻耶穌會士熊三拔(Sebastiano de Ursis,1575-1620)的《泰西水法》,並序龐迪我的《七克》;蘇茂相曾序艾儒略的《三山論學紀》。此外,在韓爌同年的進士當中,翁正春曾疏薦奉敎的徐光啟、李之藻、龐迪我和熊三拔進行修曆;陳民志嘗跋利瑪竇的《萬國坤輿圖》;李日華、袁宏道曾與利瑪竇往來;至於孫學易則為天主敎徒孫學詩之兄。(65)故遊宦於蒲州的李政修,可能也多少看在韓爌的情面上,願意趕在軍事倥傯之際替韓霖這本頗帶天主敎色彩的《鐸書》撰序。

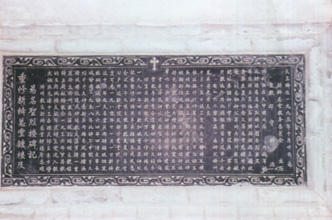

明末絳州大堂的遺址

耶穌會士高一志乃天主敎明末在山西的開敎功臣,死後落寞地高臥在新絳縣郊段家莊外的小丘之上,僅有塚上幾塊破磚堆成的十字,稍稍流露出他所獻身的宗敎信仰。

此為清末所刻耶穌會士高一志的墓碑,現置於山西新絳縣城外段家莊眼科醫院的庭院中。

山西新絳城郊段家莊外山丘上的神父墳,其上均無任何墓碑或標識。

韓霖兄弟曾於天啟七年在絳州城東南購置兩棟房屋,並改建成中國第一座由敎徒在地方上捐建的敎堂。入清後,此堂遭知州下令摧毀。在湯若望的施壓下,地方官被迫以原明王府抵償,遂修成當時中國境内佔地最廣的敎堂。目前所見之新絳天主堂則為民國時重建。

前文之討論,不僅幫助我們對明末進士們陞遷和培訓的不同歷程有所認識,亦對古代士大夫因科舉所形成的特殊人際關係增多一層瞭解。此外,先前學界雖頗不乏專研明末清初奉天主敎之士大夫者,但筆者透過本文及先前之研究(66),更呈顯出西學西敎如何經由智識階層間的人際網絡(如師生、同年、同社和同鄉等關係),力圖擴散其在社會上的影響力。類此涉及“關係學”的深入探討,或可掀揭我們在分析史事時常遭忽視的重要背景因素。而韓霖的生平與交遊,正可以提供我們一具體的研究案例。

再者,士大夫在明亡之際的反應,亦值得我們探究,如李建泰、李政修與韓霖等人,都曾將闖軍視為寇盜,甚至積極參與平亂的工作,但眼見局勢已無可挽回,他們之中許多人立即投降或投効李自成(67),而當李自成失敗之後,更多人旋又附清為貳臣,對這些以科第仕宦為人生主要奮鬥目標的智識份子而言,朝代的更替衹不過迫使其必須去重新安排個人的出處,他們很快就調整出新的價值觀,而清廷則以相近於原品級的官位大量籠絡這些汲汲於仕途的士大夫,這或許是此一外來之少數民族得以快速在中國奠定其統治基礎的最重要原因之一。

很有趣地,相近於《鐸書》後印本中因政治理由而避名的行為,亦可見於近世,如北京輔仁大學末任校長陳垣(廣東新會人),因於1949年後成為中國共產黨的文化界要員,導致其頗受歡迎的《史諱舉例》一書,長期無法在臺刊行流通,有書商後即改用“陳新會”之名重印販售圖利。在1987年解除戒嚴之前,臺灣出版界類似之改名或刪名的情形,其實不乏其例。

雖然前文所考訂出的阙名序作者與陳垣相同,但兩者論證的精疏卻頗有差別。筆者先前在推定敦煌殘歷年代時,亦有類似的經驗,如羅振玉依據錯誤的曆法知識,推得散0674號具注曆日為後晉高祖天福四年(939)之曆,而筆者在仔細根據曆理和選擇術的鋪註規則重加考證後,純屬巧合地,竟然亦得出相同的年份! (68)

旅美著名歷史學家勞幹敎授,曾為筆者書一幅字曰:

歷史是不是科學,一直在爭論中。不過,不論是歷史或者科學,都是循著嚴肅的道路,尋求正確的結論。

歷史研究的本質與關懷或許大有別於科學,然而,一個有足夠説服力的歷史考證,正如同數學定理的證明,不應衹要求的是答案的正確無誤,更應盡力去追求推理論辨過程的謹嚴無隙。如此,不僅可以豐富我們對歷史細節的瞭解,且才有堅實的根基去探索更深層次的歷史意義,並讓史學研究的結果擁有悠遠久長的生命力。

〔公元2000年4月完稿於風城脈望齋〕

新絳天主堂柱礎石雕工藝精良具樸拙之美。

從新絳天主堂各建築中所保留的部份雕樑畫棟,仍可窺見前清建築的蛛絲螞跡。

1995年重修新絳天主堂鐘樓碑記。

新絳天主堂大門有大紅對聯高懸,氣象不凡。

明末絳州有兩大奉天主敎的家庭: 韓氏與段氏。其中韓霖家族的後代早已不知所蹤。然而,段袞家族的後代,除聚居在城外的段家莊外,城內亦人丁與旺,其族人一直是絳州敎會的主幹,如段家莊目前近千名的居民當中,即有約兩百位敎徒。村中也有一座在明代舊址上重建的小敎堂,段家如今仍有人擔任神職人員。

【註】

(1) 先前文獻對韓霖的生平頗多誤解,詳細討論參見黃一農: <天主敎徒韓霖投降李自成考辨>,《大陸雜誌》,第93卷第3期(1996),頁37-42。

(2) 本文中有關韓霖家人之生平以及絳州天主敎史的敍述,均請參見黃一農: <明清天主敎在山西絳州的發展及其反彈>,《中央研究院近代史研究所集刊》,第26期(1996),頁1-39。

(3) 韓霖: 《鐸書》(臺北: 輔仁大學神學院,《徐家匯藏書樓明清天主敎文獻》景印清初後印本),頁10。

(4) Fortunato Margiotti,Il cattolicismo nello Shansi dalle origini al 1738(Roma: Edizioni Sinica Franciscana,1958)P 106-110.

(5) 黃一農著,伊東貴之譯: <擇日之爭 “康熙曆獄”>,《中國--社會

“康熙曆獄”>,《中國--社會 文化》,第6號(1991),頁174-203;黃一農: <擇日之爭與康熙曆獄>,《清華學報》,新21卷第2期(1991),頁247-280;Huang Yi-Long,″Court Divination and Christianity in the K'ang-Hsi Era,"trans. Nathan Sivin,Chinese Science 10(1991): 1-20.

文化》,第6號(1991),頁174-203;黃一農: <擇日之爭與康熙曆獄>,《清華學報》,新21卷第2期(1991),頁247-280;Huang Yi-Long,″Court Divination and Christianity in the K'ang-Hsi Era,"trans. Nathan Sivin,Chinese Science 10(1991): 1-20.

(6) 韓霖: 《守圉全書》(傅斯年圖書館藏明末刊本),書首;吳廷燮: 《明督撫年表》(北京: 中華書局,1982),頁196。

(7) 有關《鐸書》內容的討論,可參見Erik Zürcher,″Un Contrat Communal Chrétien de la fin des Ming: Le livre d'admonition de Han Lin(1641)″,L'Europe en Chine,interactions scientifiques,religieuses et. culturelles aux XVIIe et XVIIIe siécles,ed. Catherine Jami and Hubert Delahaye(Paris: Collège de France,1993),3-22.

(8) 此本已被影印收入鍾嗚旦等編《徐家匯藏書樓明清天主敎文獻》第二冊,陳垣以此乃海內孤本,但經查歐洲各圖書館的藏書目錄,至少仍有三本存留,惟版本不詳;參見Hartmut Walravens,Preliminary Checklist of Christian and Western Material in Chinese in Three Major Collections (Hamburg: C. Bell Verlag,1982),46.

(9) 韓霖,《鐸書》,頁79。

(10) 有關鄉約的討論,可參見朱鴻林: <明代中期地方社區治安重建理想之展現--山西河南地區所行鄉約之例>,《中國學報》(韓國),第32輯(1992),頁87-100。

(11) 韓霖,《鐸書》,闕名前序。

(12) 韓霖,《鐸書》,頁113。

(13) 黃一農: <明末清初天主敎的“帝天説”及其所引發的論爭>,《故宮學術季刊》,第14卷第2期(1996),頁43-75。

(14) 張成德修,李友洙、張我觀纂: 《直隸絳州志(傅斯年圖書館藏乾隆三十年〔1765〕刊本),卷7頁24。

(15) 原刊本上是以填黑的長方形來呈現闕名(其姓名之字數不詳)的部份,但在《徐家匯藏書樓明清天主敎文獻》景印此本時,該黑框或因製版人員追求版面的“潔淨”而被整個抹去。

(16) 張廷玉等撰: 《明史》(北京: 中華書局,1974年點校本),卷75,頁1838-1843。

(17) 此序中有云: “正月之吉,實惟其時,南山群盜,飲屠蘇而壽春酒……。時盤酌五辛……謹以數言,弁之簡端。”由於屠蘇酒(藥酒名)與五辛盤(指用葱、蒜、韭、蓼蒿和芥五種辛物做成的菜餚)均為唐代以來元旦應節之物,知此序乃撰於元旦。參見龐元英: 《文昌雜錄》(臺灣商務印書館,景印《文淵閣四庫全書》鈔本,原撰於元豐八年〔1085〕),卷3頁5。

(18) 李文治: 《晚明流寇》(臺北: 食貨出版社,1983),頁125-131。

(19) 梁章鉅: 《稱謂錄》(上海: 上海古籍出版社,《明清俗語辭書集成》景印光緒十年〔1884〕刊本),卷24,頁3及17-18。

(20) 李東陽等撰,申時行等重修: 《大明會典》(臺北: 新文豐出版公司,景印萬曆十五年〔1587〕刊本),卷216頁1-2、卷220頁1、卷221頁1-2;譚天星: 《明代內閣政治》(北京: 中國社會科學出版社,1996),頁20-28。

(21) 楊樹藩: 《中國文官制度史》下冊(臺北: 黎明文化事業公司,1982),頁340-343。

(22) 徐宗澤: 《明清耶穌會士譯著提要》(臺北: 中華書局,1949),頁138-140。

(23) 陳垣: <重刊《鐸書》序>,收入氏著《陳垣學術論文集》第一集(北京: 中華書局,1980),頁57-59。

(24) 此文中有關進士之科第資料,均參考《明清歷科進士題名碑錄》(臺北: 華文書局),此書明代部份,乃景印李周望之《國朝歷科題名碑錄初集》(美國夏威夷大學圖書館藏康熙五十九年〔1720〕刊本)。

(25) 《明熹宗實錄》(京都: 中文出版社,1984年景印黃彰健校勘傅斯年圖書館藏舊鈔本),卷60頁35-36。

(26) 《明史》,卷73頁1788;談遷著、張宗祥標點: 《國榷》(北京: 古籍出版社,1958,初刊於順治十年〔1653〕),卷85頁5208及卷87頁5305;鄒長清: <明代庶吉士制度探微>,《廣西師範大學學報(哲社版)》,第34卷,第2期(1998),頁68-74;吳仁安: <明清庶吉士制度述論>,《史林》,1997年第4期,頁33-39。

(27) 傅斯年圖書館所藏《崇禎長編》舊鈔本中,僅記李建泰個人獲授編修(卷9頁29),知他或為散館考試表現最優異者。

(28) 參見《明史》,卷73頁1785及1790-1791;談遷: 《國榷》,卷98頁5927;關文發、顏廣文: 《明代政治制度研究》(北京: 中國社會科學出版社,1996),頁95-127。

(29) 《明史》,卷73頁1783及1789。

(30) 除《國榷》外,另參見《明史》,卷251頁6503及卷255頁6595。

(31) 《欽定國子監志》中有一崇禎朝實授祭酒的名單,但其中年份有考者僅及崇禎九年(1636)的張四知,其後衹記李建泰一人,且不曾註明其出任祭酒的時間,故黃景昉曾否在崇禎十至十五年間出任祭酒,仍待考。參見文慶等: 《欽定國子監志》(北京: 學苑出版社,《太學文獻大成》景印道光十四年〔1834〕刊本),卷47頁22-23。

(32) 黃景昉: 《鹿鳩詠》(臺北國家圖書館藏明末鈔本),卷2頁8;黃景昉: 《甌安館詩集》(日本淺草文庫藏明末刊本),卷5頁11。

(33) 艾儒略: 《三山論學記》(巴黎法國國家圖書館藏康熙三十三年〔1694〕重刊本)。

(34) 黃景昉: 《國史唯疑》(臺北國家圖書館藏舊鈔本),卷9頁32。

(35) 張朝瑞等編: 《南國賢書》(臺北國家圖書館藏舊鈔本),無頁碼。

(36) 陳具慶於清世祖時被徵召,他在崇禎十年(1637)至十五年間並不曾擔任過國子祭酒和詹事等職務(見表);參見吳大鏞等纂修: 《元城縣志》(臺北: 成文出版社,景印同治十一年〔1872〕刊本),卷5頁30。姜曰廣乃萬曆四十七年(1619)進士,資歷雖深,但天啟七年(1627)因得罪閹黨而被削籍,崇禎初,起右中允,九年,積官至吏部右侍郎,坐事左遷南京太常卿,遂引疾去,十五年,起詹事,掌南京翰林院(《明史》,卷274頁7029)。張維機則是在十五年四月始從詹事府的右庶子(正五品)陞授少詹事兼翰林院侍讀學士。

(37) 郭汝誠修、馮奉初等纂《順德縣志》(臺北: 成文出版社,景印咸豐三年〔1853〕刊本),卷24頁34-36。

(38) 陳盟: 《崇禎閣臣行略》(臺北: 明文書局,《明代傳記叢刊》景印《知服齋叢書》本),頁33。

(39) 除《國榷》外,另參見《明史》,卷253頁6546-6548;《崇禎實錄》,卷13頁4。

(40) 除《國榷》外,另參見《明史》,卷251頁6500-6503。

(41) 《明史》,卷73頁1787-1788。

(42) 王軒等撰: 《山西通志》(臺北: 華文書局,景印光緒十八年〔1892〕刊本),卷69頁1-2。

(43) 韓霖於崇禎九年(1636)刊行《守圉全書》時,李建泰即曾以“眷年弟”的自稱為其作序。

(44) 《崇禎實錄》,卷2頁14。

(45) 李建泰在序《鐸書》時,嘗稱韓霖找他作序的原因是: “以余從司成之後,職敎人者也。”而司成即祭酒之別稱。

(46) 傅山: 《傅山全書》第一冊(太原: 山西人民出版社,1991年標點本),頁344-345。

(47) 參見戴廷栻: 《半可集》(傅斯年圖書館藏清初刊本),卷1頁9-10;彭孫貽著,謝伏琛、方福仁標點: 《流寇志》(杭州: 浙江人民出版社,1983,成書於康熙初年),卷9頁143。

(48) 參見《明史》,卷295頁7553-7553;戴笠、吳喬: 《流寇長編》(北京: 書目文獻出版社,1991年景印北京中國國家圖書館藏清代鈔本),卷17頁14、卷17頁19及卷18頁1;彭孫貽: 《流寇志》,卷9頁143-154。

(49) 計六奇撰,魏得良、任道斌點校: 《明季北略》(北京: 中華書局,1984年點校康熙十年〔1671〕序刊本),卷20頁422、卷24頁725。

(50) 《清世祖實錄》(北京: 中華書局,景印乾隆四年〔1739〕重修康熙十一年〔1672〕鈔本),卷15頁5、卷16頁7、卷20頁11、卷22頁12、卷47頁8-9;清國史館編: 《逆臣傳》(臺北: 明文書局,《清代傳記叢刊》景印清刊本),卷4頁4-5。

(51) 方豪: 《中國天主敎史人物傳》中冊(香港: 香港公敎真理學會,1970),頁16-23。

(52) 黃一農: <湯若望與清初西曆之正統化>,收入吳嘉麗、葉鴻灑主編: 《新編中國科技史》下冊(臺北: 銀禾文化事業公司,1990),頁465-490。

(53) 李天經至遲在順治二年(1665)閏六月即已擔任通政使,參見《清世祖實錄》,卷18頁2。方豪在《中國天主敎史人物傳》中,誤以其不曾仕清(中冊,頁22-23)。

(54) 李清志: 《古書版本鑑定研究》(臺北: 文史哲出版社,1986),頁207-210。

(55) 清代初無諱法,雖有因避帝諱而主動改己名者,但自雍正元年(1723)以後始嚴諱例。參見黃一農: <新發現的楊光先《不得已》一書康熙間刻本>,《書目季刊》,第27卷第2期(1993),頁3-13。

(56) 此因《鐸書》的“較刻”者,有相當多人時任太原府各級官員,且絳州當時因敎務的發達,曾在奉天主敎之韓霖和段袞兩家族的支持下,發展成明季天主敎書籍的重要出版地之一。參見黃一農: <明清天主敎在山西絳州的發展及其反彈>。

(57) 《清世祖實錄》,卷11頁5。

(58) 後印本避名的理由應不可能與李建泰降闖一事相關,否則,《鐸書》應不會被重印,此因韓霖在李自成大順政權中的地位遠較李建泰重要。

(59) 新科進士因未更事,故除考取庶吉士者外,餘均先分在六部、都察院、通政司、大理寺等衙門觀政。明末,二甲進士通常除主事、知州,三甲則大多選外任,為推官、知縣,小部份選京職,為評事、博士、中書、行人。參見郭培貴: 《明史選舉志箋正》(呼和浩特: 內蒙古大學出版社,1997),頁89及150-151。

(60) 袁通纂修,方履籛編輯: 《河內縣志》(臺北: 成文出版社,景印道光五年〔1825〕刊本),卷26頁22;徐品山修,陸元鏸纂: 《介休縣志》(臺北: 成文出版社,景印嘉慶二十四年〔1819〕刊本),卷5頁5;王贈芳等修,成灌等纂: 《濟南府志》(臺北: 臺灣學生書局,景印道光二十年〔1840〕刊本),卷26頁22及卷27頁38;黃恩彤原著,李兆霖等續纂: 《滋陽縣志》(臺北: 臺灣學生書局,景印光緒十四年〔1888〕重刊本),卷2頁33;沈翼機等撰: 《浙江通志》(臺北: 華文書局,景印乾隆元年〔1736〕重修本),卷118頁17。

(61) 齊如山: 《中國的科名》(臺北: 中國新聞出版公司,1956),頁131-132。

(62) 黃之雋等撰: 《江南通志》(臺北: 華文書局,景印乾隆二年〔1737〕重修本),卷106頁12;沈家本修,徐宗亮纂: 《天津府志》(臺北: 臺灣學生書局,景印光緒二十五年〔1899〕刊本),卷12頁27。

(63) 類似情形可參見黃一農: <揚敎心態與天主敎傳華史研究--以南明重臣屢被錯認為敎徒為例>,《清華學報》,新24卷第3期(1994),頁269-295。

(64) 如韓爌曾應邀為韓霖的《守圉全書》作序,而其七十大壽時,韓霖兄弟也嘗以姪兒的身份向陳繼儒徵序慶祝,此段詳見黃一農: <天主敎徒韓霖投降李自成考辨>及<明清天主敎在山西絳州的發展及其反彈>。

(65) 明季,每科會試除欽點的兩名主考官(稱為座師)外,還有十八名左右的同考官(稱作房師),大致分成易(共五房)、書(共四房)、詩(共五房)、春秋(共一房)和禮記(共一房)等十六房進行初步的揀選,每房約取士一、二十人,這些同年在官場上往往互相援引,而同房進士的交情通常又要比同年來得更親近,考官對門生的未來發展也常扮演十分重要的角色。此段詳見黃一農: <明清天主敎在山西絳州的發展及其反彈>;黃一農: <天主敎徒孫元化與明末傳華的西洋火砲>,《中央研究院歷史語言研究所集刊》,第67本第4分冊(1996),頁911-966。

(66) 亦可參見黃一農: <王鐸書贈湯若望詩翰研究--兼論清初貳臣與耶穌會士的交往>,《故宮學術季刊》,第12卷第1期(1994),頁1-30。

(67) 如見黃一農: <忠孝牌坊與十字架--明末天主敎徒魏學濂其人其事探微>,《新史學》,第8卷第3期(1997),頁43-94。

(68) 黃一農: <敦煌本具注曆日新探>,《新史學》,第3卷第4期(1992),頁1-56。

*黃一農,現任臺灣新竹清華大學歷史研究所敎授、傑出人材發展基金會講座敎授,並為荷蘭萊頓(Leiden)大學首任“胡適漢學訪問講座”敎授,曾為美國麻州大學天文系博士後研究員,現任新竹《中國科學史通訊》主編並兼台北Taiwanese Journal for Studies of Science,Technology,and Medicine和美國Chinese Science以及北京《世界漢學》、《自然科學史研究》等學術刊物的編輯委員。本研究受“明末中歐文明的接觸與衝突”計劃(NSC85-2411-H-007-002)之部份支助。