浪白澳(滘、島)是明代(16世紀前期)來華葡萄牙人集中進駐澳門前一個重要的潛居和貿易地,該地成為他們僦居長達大約十餘年的在中國的“家”。近代西方的澳葡史學者摩瑞生、摩斯等人,卻因找不到確切地點而稱其為“遠東神秘的地方”。30年代中國研究中葡早期通商史的張天澤亦嘆為難題而束手。其後中國有學者指在香山縣境內。但前幾年以港臺學者林天蔚先生為代表,曾著文否定,并提出在舊新安縣境即今香港地區。此說已被某些新出版論著所採用,例如澳門的《文化雜誌》載文(詳後)。筆者認為進一步辨清這一問題,既有歷史學術意義,又有現實需要。茲不揣冒昧,提出不同論據,與海內外學者共同探討之。

推翻在香山縣,立論不確

林天蔚先生在其<16世紀葡萄牙人在香港事蹟考>一文(以下簡稱林文)説: “中國典籍多以浪白滘屬中(香)山縣,但筆者認為不可能。”(1)筆者認為其下列兩條主要理由缺乏根據,茲針對論證如下。

一、説是香山縣的浪白澳“過於接近內陸,無可能容許葡人佔據該地達半世紀以上。”又引明代文獻中浪白澳有“遼遠”和地處“外洋”的提法,便論斷: “浪白既是外洋,顯然不在香山縣範圍之內”,“遼遠和外洋不符合香山浪白澳離大陸近的情況,而符合大嶼山‘遠離大陸’。”

此論很不中肯。第一,香山縣浪白澳并不像林文説的“過份接近大陸”。當時那一帶大陸海岸線并不像今天這樣外伸。筆者80年代曾隨珠江水利委員會考察艇考察珠江口時,不僅往澳門半島考察過,也去浪白澳原址一帶,對雞啼門內外、白藤湖(原為珠江水系八大出海口之一的泥灣門水道)、崖門內外及其圍墾區等,對照記載文件瞭解這一帶河流泥沙沖積成陸,使大陸海岸線向南推進的速度。因其地處珠江兩條下泄泥沙量較大的水道出海口的東西兩端之間,自然規律使之不斷淤積。另一方面是人為加速大陸海岸線推進,據中國交通部70年代末組織的全國航道普查所知,尤其“自1958年白荇堵海(圍墾)工程實施後,原來珠江入口之一的泥灣門被堵塞,改經雞啼門出海”(2)後,使來沙源更近浪白澳舊址。自然和人為兩大作用力的結果,使我們看到那裡淤成大片的水網圍墾田,并把連灣島與大陸連成一片(3),它在清代後期同治本《香山縣志》圖上還是孤島。這個歷史明證,使我們有科學根據地説,明代南水島距大陸海岸線并不太近。若從今天斗門縣平沙華僑農場山前算作明嘉靖時大陸海岸線前沿(因其以南現為沖積小平原),則直線至南水島北沿間約10公里之距。我們再查大嶼山島東北部與大陸海岸最近的溫德岬角,與大陸新界的大欖埇的前沿僅約1.5公里(這與香港島北岸與大陸九龍角南沿間距離相當)。(4)考慮到溫德角和大欖埇和大欖埇各側均為基岩,且附近沒有挾帶泥沙下泄的較大河流出口,不易淤積。明代迄今,兩岸間距離當無明顯變化。因此,當時大陸海岸線距南水島,并不比林文指認為“浪白澳”的大嶼山距大陸最近點近,反而遠些。

第二、并沒有葡人佔據浪白澳甚至達半個世紀以上的事。且不説時間算得很短的中國當代《中國史稿》所説“大約從嘉靖三十年起,葡萄牙人竄居浪白澳”,“不久,嘉靖三十二年葡萄牙人混進澳門”(5)算來祇有三年。有的按1549年(嘉靖二十八年)算起,至西方人公認的入居澳門的1557年(嘉靖三十六年),浪白澳轉移到澳門,不過八年。按《台港澳大辭典》: “1553年,葡萄牙人放棄上川島,轉到浪白滘(在澳門西南28哩今斗門縣海島)……1563年,寄居浪白澳的葡萄牙人已盡數遷入澳門”(6),一共不過十年。就按周景濂分析,也不到十五年。他説: “葡人之出入浪白澳港,則始於1549年(嘉靖二十八年),緣是年在漳州逃脱僅以身免之葡人三十名,有逕赴浪白港上陸之舉也。(……)葡人於1554年來浪白港通商,實得海道副使汪柏之許可。(……)葡人在浪白港通商繼續至何時為止,究歷若干年月,則以史料不備,殊難斷言。僅於(……)龐尚鵬<撫處濠鏡澳夷疏>中有云: ‘往年俱泊浪白等澳。(……)近數年來,始入濠鏡澳’,據此,則葡人殆於1564年(嘉靖四十三年)以前之數年內,次第脱離浪白港,而移至澳門。”(7)簡言之,他估計葡商在浪白時間為1549-1564年,即約十五年。

由於葡商在浪白澳是潛居性質,祇是地方基層政權默許的,因而中國明代文獻上對其居住起迄時間沒有也不可能記錄,中國學者的論述,追索其來源,主要是據葡人自己記載和其它西方作者的論述(有的西方史作對時間避而不談)(8)。按博克塞(Boxer)《Macau na Epoca da Restauração》中所説: “1555年,貿易移於浪白澳,1557年由此轉移至澳門。”(9)如果理解為悉數或基本轉移,則葡商僅在浪白澳2-3年。按佛南奧·平托説法: 當1549年即嘉靖二十八年,“有三十位在漳州劫後餘生的葡萄牙人泛海欲至上川,結果在浪白登岸,後來便一直定居於此。”(10)1555年,平托從馬六甲乘船來澳門,8月途經浪白澳,見到葡人杜阿爹的船泊於浪白澳(這是他在當年給人寫信中説的)。耶穌會神父路易士·佛歐伊(Luis Froes)也於同年信中提到“浪白(……)葡萄牙人已在此搭蓬棲息井存棧過冬”。耶穌會士巴爾的札·加果(Baltezar Gago),他在給修士會一封信中説到: 他於1560年從日本返航到浪白澳,見到浪白澳住有五、六百名葡萄牙商人。(11)這説明到1560年,葡商雖已有一部份進入澳門,但還有很多人住在浪白。但此後很快陸續搬往澳門。根據上述1564年龐尚鵬奏疏中説的“往年俱泊浪白等澳”,那就不應當視葡商住到1564年,而應減去“近數年”,這樣就不過12-13年罷? 何來半個世紀?

第三、據考當時浪白澳也并非像林文所説為葡人佔據,而是牢牢地掌握在中方駐軍手中,據嘉靖四十年(1561)刻本的《廣東通志》稱: 當時廣東海防司令部派駐在浪白澳的海道哨兵達500名,配備大烏艚民船八艘,海道隨捕快導船九艘,由一指揮使領導。而在南頭、屯門、雞棲、佛道門、十字門、老萬山等澳,一共才駐哨兵200名,和由100名民兵駕駛的四艘烏艚船、兩艘大戰船,由一名千戶或指揮使領導。(12)可見重兵所在。哪像是林文所説的可由葡人隨心所慾并被中國“政府視為化外之地”的佔據地? 當時該澳是各國商船共駐地,葡商不過是靠冒充他國國籍混雜其中的一員而已。明代鄭舜功《日本一鑒》中説: “歲甲寅〔施按: 嘉靖三十三年〕,佛郎機夷船來泊廣東海上,(……)乃與番夷冒充他國名,誑投海道。”(13)

第四、要正確理解“遼遠”、“外洋”的時代內涵。明史中所謂浪白澳“遼遠”,這是從深居廣州的官吏們的感受和想要強調內移的外商的説法。直到清代中期,地方志作者還把澳門半島以南海域稱為“外洋”,如乾隆十六年時曾任澳門同知的印光任在《澳門記略·後序》上説: “澳門,香邑一隅耳。然其地孤懸海表,直接外洋。”(14)也是乾隆年間人士張甄陶在<澳門圖説>中説: “以澳門形勢論之,遠隔關閘,孤懸海外。”連澳門也視為海外,何況浪白。乾隆本《廣州府志》説: “舶進外洋,由十字門而泊於濠鏡。舶進內地,由虎門而泊於黃埔。”(15)這就是説,當時內地與外洋相對而言,以珠江口虎門為劃分界線,虎門外便算外洋。十字門內還被稱作外洋,何況十字門外的浪白澳,當然更屬“外洋”了。清乾隆時人尚且有如此觀念,怪不得較此前二百多年的明代嘉靖初期的人,更該把浪白島澳視為“遼遠”和“外洋”了。所以,我們不能用現代人對“外洋”、“海外”的觀念去套解四百多年前當地人的觀念。祇要全面考察明清大量文獻,就能明白對浪白澳雖提到“遼遠”“外洋”,但同時又肯定在香山縣境內。如《廣東新語》中説: “香山故有澳,名曰浪白,廣百餘里,諸番互市其中。嘉靖間,諸番以浪白遼遠……”(16)

二、認為葡人不會選用香山縣的浪白澳,缺乏根據。

林文説: 香山縣的浪白澳“本身并非優良海灣,易於淤塞,葡人以航海馳名於世,豈會選擇此港灣而作根據地? ”

這是不瞭解或不願瞭解當年葡商在廣東的處境之論。要知他們當時是在被廣東海防軍逐出廣東,躥往浙江寧波和福建漳州等地又連遭失利,在走投無路的情況下,回躥珠江口,在迫不得已情況下,才由上川島混跡到浪白澳。他們在珠江口根本不具有自由選擇根據地的條件,再精於選擇優良港灣也無濟於事。中國不是當時美洲落後土著部落,可以任意侵佔。正是由於浪白澳自然條件較差,偏僻,在海防上較次要,守澳官兵在得到某些好處的情況下,才睜一隻眼閉一隻眼,容忍其獃著。也正因為浪白澳自然地理條件較差,葡人才千方百計謀求轉移到條件較好的蠔鏡澳即澳門去作根據地。

浪白澳在大嶼山説,難以成立

林文在否定香山縣説同時,提出浪白澳在今香港的大嶼山新主張。這一新主張已被部份澳門史作者接受和推廣。例如有一篇發表在澳門《文化雜志》上的文章就説: “包括浪白滘(大嶼山)。”(17)筆者認為此一新主張也難成立。

一、依據不足。該文基本依據是清嘉慶時王崇熙主編的《新安縣志》卷十二<海防略>,講境內有“浪白”汛名: “南頭一寨,原轄汛地〔施按: 汛是當時海疆前哨駐兵單位〕有六: 日佛堂門、日龍船灣、曰洛格、曰大澳、曰浪淘灣、曰浪白。”(金光祖《廣東通志》卷十二<兵防>同)據此,他認為: “浪白即(……)大嶼山汛,轄地應由今日大嶼山西南分流角、石筍砲台起,包括二澳而至大澳。其地為大嶼山極西端,恰握外洋入珠江三角洲南頭之咽喉。(……)故設汛駐守。”“據陳刺史<廣東通省水道圖>有大嶼山水汛及大嶼山砲臺,以位置度之,大嶼山汛即是今日之東涌附近,而大嶼山砲臺則是在今日大澳附近,亦即明代之浪白。”林文接著聲明: “以上所引《新安縣志》雖是嘉慶時王熙崇所撰,但上文曾接連言: ‘萬曆十四年,兩廣總督吳(文華)言’。可知事在萬曆十四年前之措施。”要大家相信這不是清朝而是明朝的情況。

我認為此論有問題。第一、僅憑清代後期地方志作者聲明是“萬曆十四年,兩廣總督吳(文華)言”,既未注明吳此言原出處,又找不到明代文獻佐證例如嘉靖時《籌海圖編》、海防官奏議等,怎能輕信這就是嘉靖初期珠江口佈防和地名呢? 第二、我們退一步假定,此一海防佈局反映的真是明代萬曆十四年前情況,那麼充其量也祇能説明在該山西南一隅的大澳一帶防地稱為“浪白”而已,怎麼能得出“明代的大嶼山便稱為‘浪白’”的論斷呢? 未免太擴大化了。第三、明代文獻上明言今大嶼山當時祇稱大奚山,如《大明一統志》卷七九<廣東山川>中的大奚山條,《讀史方輿紀要》卷一○一“新安縣·大奚山”,或《廣東通志》中泛指的“南頭”(後詳),而無又稱或稱俗稱“浪白”之説。就是《新安縣志》卷四“山水略”本身也祇説: “大奚山,一名大嶼山,在縣南百餘里”,而無林文所説“明代的大嶼山便稱為‘浪白’”山之説。第四、中外文獻所説的浪白澳是指明代嘉靖前期東南亞各國特別是葡萄牙海上商船潛泊走私貿易的港口,而不是單純的海防哨所。當然,在有外國商船停泊地也通常設為汛地防備,但如果沒有該地曾是外國商船活動的證明,僅憑一個同名的哨地,是缺乏説服力的。

二、事與願違的論證。林文為了説明大嶼山某海澳就是浪白滘所在地,提出證據是: 島上介於大澳和二澳之間有個遺稱“番鬼塘”(Fan Kwai Tong)地名,并説他訪問當地人,聽得“十代以前(約三百年前),其地為番鬼所據。”接著發揮説: “因其地(……)旁有大瀑布(溪水)自鳳凰山上流下,洋船在此汲取淡水(……)與品篤〔施按: 指葡萄牙旅行家,西方人譏之為吹牛作家,著有《遠行記》,有的譯其名“品脱”或“平托”〕所描劃一樣(……)今雞翼角遺有廢堡遺蹟,疑即當日葡人之遺蹟。(……)故筆者懷疑今日的大澳乃當日中葡貿易之地(……)亦即西文及《新安縣志》稱之‘浪白’滘。”

據我所知,50年代中國大陸出版的《香港初期史話》和80年代香港出版的《香港掌故》都提到過在今香港大嶼山的番鬼塘掌故。前者説: “大嶼山的大澳有一個‘番鬼塘’,這個名稱在香港被佔領前一百多年就有了。‘番鬼’當時是指荷蘭人,在二百多年前,荷蘭商船到中國來,常常停泊在大澳港,船上的人到岸上來,搭寮居住的地方就叫作番鬼塘。荷蘭人(……)船開到廣州卸貨後,就回到大澳。有時停泊在雞翼角的東灣和西灣過冬,等明年春天再行回國。”(18)後者説: “番鬼塘在(……)大澳的南邊(……)這‘番鬼’(……)是指荷蘭人。(……)後來荷蘭人和已久佔澳門的葡萄牙人有了妥協(……)才自動放棄了建在大澳的基地,把商船駛到澳門去停泊。”(19)兩書一致指出大嶼山上的番鬼塘,是因清初荷蘭人幫清兵打擊在台灣的鄭成功勢力,獲清政府優惠,得以使用大澳。〔施按: 當然人民不領這份情,對打擊民族英雄的幫凶,罵之曰“番鬼”,後該名稱成俗地名。〕林文在注(71)中也承認“當地傳説為荷蘭人所建”,但接著又説: “按荷人是步葡人東來,可能當地誤葡人為荷人,亦可能葡人放棄後由荷人佔領。”儘管祇是推測,還是有一定道理的。但他以此來證明該地是葡人寄泊過的浪白澳就錯了。該島當是葡人寄泊過的“屯門島”亦即我國航海上的“南頭島”,筆者已有專文論證。

三、不是無疑,而是有疑。我們在明代文獻中,未求索出直接説新安縣大奚山或大蠔山(即今稱大嶼山)有浪白澳的資料(估計林先生在寫此文過程時也努力找過)。林文唯一提供的是作於嘉靖二年《蒼梧軍門志》卷五<南頭察>中的一段話: “該寨兵船駐劄屯門,分兩官哨,一出佛堂門,東至大鵬,停泊大星〔今惠陽〕與碣石〔今陸豐〕。(……)一出浪白、橫琴〔今中山〕,三灶〔今新會〕,西至大金〔今台山〕與北津〔今陽江〕兵船會哨。”接著論斷説: “佛堂門在屯門之東,浪白在屯門之西,均在今香港範圍之內,若與上文互相印證,當日之浪白,即是今日的大嶼山西南,大澳附近之地無疑。”

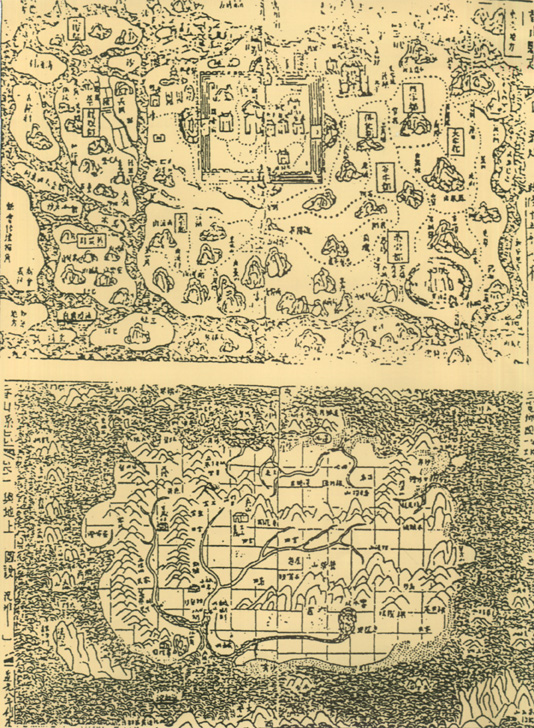

我認為此論有疑。第一、在《蒼梧軍門志》的廣東沿海圖中,在大蠔山(即所謂大嶼山)上或附近,未見有浪白澳或浪白山(島)地名或圖形,而在香山縣蠔鏡澳附近的一座海島上,卻明顯標有“浪白”地名。(見附圖1、2)第二、該文自己説大嶼山是一處“人蹤罕至”“置少數兵的防守”地方,是葡人佔據地。我認為常駐屯門巡邏兵船先經大嶼山西北隅,未必不可能。但看巡邏航線經過的横琴島、三灶島等地都處於珠江口外西側,從香山縣向西南延伸到新會縣、台山縣、陽江縣。這個先“出”之地“浪白”更有可能指香山縣的浪白。兵船分駐於珠江口外兩側,形成拑勢,較之集中在東面一側更合兵法,何況防務重點已西移。

四、未必失察。林文為了説明明代文獻稱浪白澳在香山縣的不可信,特舉嘉靖間輔胡宗憲的幕僚鄭若曾《籌海圖編》,説他未曾親履其地,祇憑採訪寫該書,易有錯誤,以致“一時失察”,“弄錯方位”。這全是猜測。憑採訪寫書易出錯,此論原則上是對的。但採訪未必一定搞錯,親履其地也不一定就不會錯,要具體分析。浪白澳在香山,是明代文獻普遍的陳述,且很多文獻作者是身在其境的當時人,如編寫《廣東通志》和代廣東巡撫林富起草有關開放廣州外貿奏疏的黃佐是香山縣人,他編的《廣東通志》有一處稱“香山浪白、蠔鏡、十字門”(20),另一處也稱“香山縣浪白澳”(21),還有其它明代履臨其地調查研究對外港埠人土的著述,也都説香山縣浪白澳,難道能説他們也個個都“失察”而寫進書裡、奏章裡?

五、不是遠離大陸而是靠近大陸。林文説: “假若浪白滘位於大嶼山,則較為合理。因該地面臨大海,自明至清之間,向為海盜之淵藪,且遠離大陸,政府視作化外之區。”

此論很不合理。第一,違背大嶼山距離大陸限近的事實(已如前述)。第二、海盜不能説沒有,但并非“向為海盜之淵藪”。自明至清,不但有漁業農業,還有較著名的“海南鹽場”,甚至開過銀礦。工農業勞動者是主要的。且,既有少量常駐軍,又有哨船巡邏,怎麼能説自明至清是個海盜窩呢? 片面誇大。第三、林文自己也介紹明代在大嶼山設有汛房,屬南頭寨防區,繪入明代版圖(附圖1,見《粵大記》),怎麼能説“政府視作化外之區”呢?

六、不是無能消滅,而是有意默許。林文反問: 若浪白澳是在香山縣附近,為何在明軍消滅倭寇之後,完全有力量消滅盤踞在浪白澳中的葡人,豈能不加消滅? 言下之意,就是因為它在大嶼山,所以消滅不了。

祇要認真對付之,明軍是有力量鏟除葡人在珠江口外海島上的葡人據點的。著名的屯門戰役,不就是在這一海區取得徹底勝利的嗎? 明軍沒有去消滅在浪白澳上的葡人,有如下原因: 一是屢吃敗仗後的葡人已變得老實了,不像幾十年前那批葡人在廣東實施海盜或征服行為,變成順從中國地方軍政監控。他們屬基本守法的商人,怎能與殺人越貨的倭寇一樣以敵人對待呢? 二是對廣東地方官吏進行賄賂,軟化守澳官及其上司態度,使他們對葡商採取默許態度。

七、傳敎士含糊記載,不足為據。林文引述西方人裴化行《天主敎十六世紀在華傳敎志》中,敎士旅行珠江口一段記載: “浪白滘在這裡東西并列,較比別的小島高許多”,便由此認為即是有東西兩峰的大嶼山。

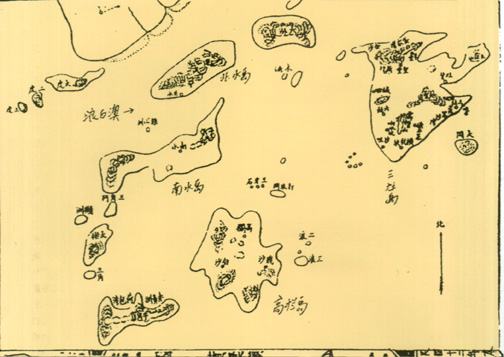

其實這是附會。第一、這位初來乍到、人地生疏的外國傳敎士,憑他在乘船中恍惚的印象而作的含糊其辭的記載,是不能作為我們論斷歷史事物的依據的。除非他是作科學考察的記錄(但不是),祇有航海人員和測量人員才可靠。第二、香山縣浪白澳就有兩座山(島)對峙,如光緒本《香山縣志》説: “文灣山(……)與連灣山對峙,中間浪白滘”,附近也散佈許多島嶼如高欄列島和圍繞三灶島的許多島嶼,不是也符合該傳敎士的印象嗎?(見附圖3)

【圖1】(上)明代浪白澳圖 (下)西草灣圖

採自萬曆九年(1581)《蒼梧軍門志》採自萬曆三十年(1602)《粵大記》

這裡援引也是葡國敎士的文獻證明浪白澳在濠鏡澳附近。例如1555年11月(嘉靖三十四年),耶穌會神父巴雷托(Belchior Nunes Barreto)和前述葡萄牙旅行家品篤同到蠔鏡澳活動。巴雷托從蠔鏡澳寫信給在印度的朋友,説蠔鏡澳距浪白澳18海里。(22)18海里折合33公里,與中國文獻説的兩者相距90里接近。

經以上論證,似可説服林先生及其同觀點的先生們關於浪白澳在明代東莞縣大奚山既今香港地區大嶼山的説法,是不能成立的罷。順便説一下,所謂大嶼山,正確的地名就今天説,應稱大濠島(才代表整個島),大嶼山祇是該島上的一小部份山區。就明代而言,正確的地名應稱南頭島,“大濠島”祇是該島上一山,請見附圖1<粵大記廣海圖>左側所寫上的“大蠔山”。

【圖2】清代浪白澳圖

(上)採自乾隆十五年(1750)《香山縣志》 (下)採自道光八年(1828)《香山縣志》

【圖3】清末浪白澳位置

採自民國十二年(1923)《香山縣志》(圖中北水島、南水島、高欄島、浪白澳字樣為筆者所加)

今地當在珠海市

浪白澳作為港埠,已在明代葡人全遷澳門後不久而閑置。其後偶作天然港灣錨地,在清朝後期也因淤積而不能用。進入現代,這一地名也已不復存在。所以,當代中國地名詞典未予收錄,如《中華人民共和國地名詞典·廣東省》就無此詞條。(23)當代省市地圖中也找不到這一地名,如廣東測繪局編製的《廣東省縣圖集》是一很周詳的分縣地圖集,也沒有。(24)然而,浪白澳的具體地點在今地仍是可考知的。

一、明清文獻記載浪白澳(滘)在香山縣。

明代嘉靖朝編修的《廣東通志》在介紹海防和海外國家商船(“私舶”)來廣州通商的歷史時,屢屢提到“香山縣浪白澳”,或簡稱“香山浪白”。(25)其後重編的萬曆朝《廣東通志》説: “夷船停泊(……)若(……)香山則浪白、濠鏡澳、十字門、東莞則虎頭門、屯門、雞棲。”(26)在明末清初學者的著作中,也普遍明言在當時香山縣境。如顧炎武: “各國夷船或灣泊(……)香山浪白”。(27)顧祖禹: “浪白澳在香山之南。”(28)屈大均: “香山故有澳,名曰浪白(……)諸番市其中。”“香山之浪白”。(29)清乾隆朝《廣州府志》説: “先是番舶泊無定所(……)為澳若(……)香山則浪白、濠鏡、十字門。”(30)清光緒編成、民國刊印的《香山縣志》卷十六<雜記>中説: “宣統元年,水師提督李准(……)稟請海軍大臣載洵擇邑南水墟建築軍港,已勘界興工,以款絀停辦。”接著編者按説: “謹按: 南水墟即浪白滘,向為盜藪。光緒四年立墟。明季法蘭西謀佔其地。舊志圖無其名。”按此《志》把佛郎機誤作“法蘭西”。

二、對照情況,定在今珠海市境。

參照明代《籌海圖編》、《蒼梧總督軍門志》、《粵大記》等著作附圖,廣東省、廣州府、香山縣三級地方志,以及清代五期《香山縣志》文字説明或圖示,不難查明具體位置。

黃佐(香山縣人)主編的嘉靖二十七年(1548)本《香山縣志》説: “在南洋不在版圖者,其諸島今列左:(……)文灣、連灣、浪白(……)”(31)説明這是三個相鄰而又獨立的海島。參照其後不久出版的萬曆九年(1581)《蒼梧軍門志》附圖,可見在三灶島之右側有一座標名為“浪白”的島。(32)在萬曆三十年(1602)本《粵大記》附圖中,繪在文灣村島的下方一島,標有“浪白”。浪白仍是一座獨立的島。到了清乾隆十五年(1750)本《香山縣志》附圖中,祇見浪白和連灣兩島已連成一島,并處在五個大小島嶼包圍之中,三灶島仍在旁。(33)到道光八年(1828)本《香山縣志》圖中,浪白島已消失,祇在連灣島與文灣島之間的海域中標有“浪白滘”。同誌文字説明云: “浪白澳在澳門西迤南九十里(……)雞心洲當其南口,北為連灣,東為文灣,(……)昔番舶藪也,今已淤淺不能停泊。”(34)輿地部份又説: “文灣山與連灣山對峙,中界浪白滘海,自成一港灣,拱如門,有雞心洲收束其勢。(……)明正統間〔施按: ‘正統’從字面上應為‘正德’之誤,事實上為‘嘉靖’之誤〕佛郎機夷泊居浪白之南水村,欲成澳埠,後為有司所逐。”“文灣山在黃梁都〔‘都’相當今鄉區〕土城之南六十二里大海中(……)連灣山在土城之南六十里大海中。”(35)據此,則兩個山島之間的海域寬約2華里。這就是到道光時浪白滘的遺存。“滄海桑田”的變遷,浪白島已不存在,而水域後來越來越縮小了。同治《香山縣志》説: “浪白澳在澳門西迤南九十里,在黃梁都西南六十里,雞心洲當其南口,北為連灣,南為文灣,又東與三灶山、大林山對峙,為雞啼門,昔番舶藪也。”(36)古代黃梁都之類的地名,隨著政權改變,早已改廢,但文灣、連灣、三灶等以“山”稱呼的島嶼地名,和雞啼門等珠江入海口門,幾百年來沿用至今,并未改動,可以其為基準,行政區劃雖歷經變遷,也有沿革可稽。明清時的香山縣,於民國十四年(1925)改為中山縣。(37)中山縣於1953年,除劃石歧鎮成立石歧市外,將沿海地區劃出成立珠海縣。1958年併回,1961年又復珠海縣。1979年,珠海縣改為珠海市。(38)文灣島、三灶島、雞啼門均座落在該市境內。(39)儘管由於文灣與連灣兩島間的水域,東端受雞啼門,西端受崖門二個入海口下泄泥沙淤積,新成大面積沖積平原,使連灣島也與大陸連在一起,成為半島,失去原島名。文灣島則易名南水島。對照現行<珠海三角洲航道圖>、海圖、珠海市圖,可以確定其具體位置: 為雞啼門外之西,連灣半島南側與南水島北側之間殘存的狹水道——“南水郊瀝”。(40)

至於當時葡商船員上陸搭蓬暫居陸地,今人根據前述道光本《香山縣志》所謂“佛郎機夷泊居浪白之南水村,欲成澳埠”,就認是南水村。如《明史·佛郎機傳箋正》一書説: “葡人初到來時,在浪白的南水村(……)得到暫時搭蓬棲息。”(41)十六世紀前期葡萄牙人在中國沿海的貿易據點>一文説: “葡萄牙人曾入駐於文灣的南水村。”(42)我以為這種説法既與明代《粵大記》附沿海圖不相符。該圖中浪白島與下首的“沙村巡司·金郎廟”所在島、上香的“蚊灣村”島都是隔海的獨立島。蚊灣村島當是清代圖上的“文灣山”島。也與該文自相矛盾。該文前面既然説: 到清代浪白島已連陸、淤沒,而由文灣山改名的南水島至今仍為孤島。如南水島上的南水村就是當年葡人上岸居地,豈不成了今南水島就等於明浪白島了嗎? 其實已不存在,皮之不存毛將焉附? 想必是道光本《香山縣志》這段文字的作者失誤,今人有關作者的失察罷。

三、南水港現狀。

南水港與雞啼門水道,現在的情況是: “南水港出海航道向東伸出,寬100米,最小水深0.8米,泥底(……)小船乘潮可進出。”“南水錨地: 位於南水〔村〕以北〔的〕南水港水道中段,小船在此可避颱風。南水港有突堤式混凝土碼頭1座,長25米,水深1.5米,可靠百噸以下小船1艘,有水供給。”“雞啼門水道,水深2米以上,水流較急。”“西來船舶對準青洲航行(……)以連灣頭(208)導航,可直至打銀咀,轉向後,保持在水道中央,可進入南水港。往雞啼門,在337°航向上視小霖島(191)(……)可進入雞啼門。”(43)

綜上所論,我們可作結論: 明代來珠江口的葡萄牙商人在進駐澳門之前,駐泊地應是香山縣即今珠海市境內的浪白澳(山、島),而不是當時東莞縣境內即今香港地區的大濠島——大嶼山一隅“浪白”。

【註】

(1)載《中國民國史料研究中心十週年紀念論文集》頁69-111。

(2)《全國內河航道普查資料匯編》《珠江三角洲》,交通部1981年版頁283。

(3)筆者1986年乘專艇考察珠江八出海口及中山(原香山)、珠海、斗門、順德、東莞、番禺等市縣及澳門後,再從九洲渡海至珠海。

(4)均按20萬分之一的珠江三角洲航道圖粗測。

(5)劉日重等: 《中國史稿》第六冊,人民出版社1987年版頁606。

(6)《臺港澳大辭典》<大事記>,廣播電視出版社1992年版。

(7)周景濂: 《中葡外交史》,中華書局1991年影印1936年版頁57、59-60。

(8)(瑞典)龍斯泰德: 《早期澳門史》,東方出版社1997年版,浪白澳。

(9)轉引自《澳門港史資料匯編》,廣東人民出版社1991年版頁86。

(10)Ljungsted: A Historical Sketch of the Portuguese Sectlements in China, 1834 Boston p.9.

(11)多種書引文均作1560年,如《澳門四百年》。但戴裔煊《明史佛郎機傳箋正》頁52引同書印作“1550年”,疑為1560年字誤。

(12)嘉靖本《廣東通志》卷三十一,頁24。

(13)鄭舜功: 《日本一鑒·窮河話海》<海市>;《天下邵國利病書》卷百二十<海外諸蕃>。

(14)《澳門記略》,廣東高等敎育出版社1987年版頁13。

(15)張嗣衍: 乾隆本《廣州府志》卷七: <海防>。

(16)屈大均: 《廣東新語》,中華書局。

(17)《文化雜誌》,澳門文化司署,中文版1993年第15、16合刊頁86。

(18)丁又: 《香港初期史話》,三聯書店1958年版頁9-10。

(19)(25)子羽: 《香港掌故》第一集,香港,上海書局版,1988年廣東重印頁68-69。

(20)嘉靖本《廣東通志》卷三一,海道江道哨兵。

(21)同上,卷六六,外志。

(22)博克塞: 《葡萄牙紳士在遠東,1550-1770》頁3。轉引自《澳門四百年》,上海人民出版社1988年版頁21註(4)。

(23)《中華人民共國地名詞典·廣東省》,商務印書館。

(24)《廣東省縣圖集》,珠海市·澳門圖,廣東地圖出版社1982年版。

(26)郭棐: 萬曆三十年本《廣東通志》卷六九,頁72。

(27)顧炎武: 《天下郡國利病書》卷一百二十<海外諸番>。

(28)顧祖禹: 《讀史方輿紀要》卷一百,廣東。

(29)屈大均: 《廣東新語》上冊,中華書局1988年版頁36,澳門。

(30)張嗣衍: 《廣州府志》卷七<海防>。

(31)黃佐: 嘉靖本《香山縣志》。

(32)應檟: 《蒼梧軍門志》卷五輿圖<廣東沿海圖>,明萬曆九年。

(33)皋煜: 乾隆本《香山縣志》附圖。

(34)(35)祝淮: 道光八年本《香山縣志》地圖,卷四頁八十;卷三四頁四十一<輿地>上。田明曜: 光緒本《香山縣志》。

(36)同治十二年本《香山縣志》卷八<海防>。

(37)《辭海》: 中山縣。

(38)史為樂: 《中華人民共和國政區沿革》,江蘇人民出版社1981年頁228-229、222。

(39)同(24),第12頁珠海市,第17頁順德縣。

(40)<廣東省航道圖>、<珠江三角洲航道圖>,交通部廣東航道局繪製。

(41)《明史·佛郎機傳箋正》頁51。

(42)《中國海洋發展史論文集(二)》,臺北中央研究院1986年版頁100。

(43)《中國航路指南》。

*施存龍,中國交通部水運研究所研究員。