在澳門開埠史上,汪柏以其在廣東海道副使任上與葡人索薩(Leonel de Sousa)達成了“中葡第一項協議”,允許守法葡人進入廣東開放的口岸港口包括澳門進行正常的商業貿易和生活,而成為一位十分引人注目的人物。

不過,在迄今的研究論著中,汪柏大多被描繪成貪婪受賄的卑鄙小人而遭指責、唾棄(1),而近年來湧現的一些號稱真實、準確、嚴謹的澳門歷史知識的普及讀物以及澳門故事、澳門歷史演義類的作品,更是繪聲繪色,添枝加葉。有的甚至還誣說汪柏原來是個宦官,生性極貪婪而又刁鑽,在毫無證據的情況下,細緻描繪了汪柏收受葡人的賄賂長達五年多的過程,從而坐實汪氏為出賣澳門主權的千古罪人。(2)

所幸已有學者開始注意到對汪柏研究中所存在的與事實偏離的問題,並且提出要對其在歷史上的地位和作用進行重新評價。例如本文作者之一的譚世寶博士最近著文指出: “葡人之所以可以入住澳門,並非如以往多數論者所認為的是因中國官員徇賄受賄所致,而是明朝政府在知己知彼、權衡利弊的基礎上的正確決策。在這種情況下才產生了汪柏與索薩互派代表進行的中葡首次和談,從而結束了雙方敵對的關係,使守法從善的葡國商人加入到與中國友好通商的外商行列之中來。”譚世寶還提出,對汪柏其人及其在澳門開埠史上的正面地位和作用的認識,尚有待於史學界的同仁作更深的史料發掘,以積極的、發展的、求實的眼光去評價。(3)

本文就是澳門的譚世寶的這一倡議得到江西的曹國慶的呼應與合作,共同繼續研究有關問題的結果。希望能引起更多同行的關注、討論和指敎。

由於汪柏在《明史》及其他多種人物傳記著述中無傳,以往的研究也從未有過對汪柏生平的介紹,數十年來,絕大多數論者都祇是轉引或訛傳郭棐《廣東通志》、鄭舜功《日本一鑒》的片言隻語和一些西人論著中不完整或不確切的記述,而指責其“徇賄”並層累地加碼羅織。為了還歷史正面人物汪柏的一個公道與清白,本文將根據目前所接觸到的一些尚不為人們所關注的材料,著重討論以下幾個方面的問題: 一、汪柏其人;二、汪柏與索薩的協議;三、汪泊收受葡人賄賂出賣澳門之說質疑。

汪柏其人

為了討論的方便,也為了能對汪柏的生平有一個大致的瞭解,茲將民國時期吳宗慈所修《江西通志稿》之<汪柏傳>引錄如下:

汪柏,字廷節,嘉靖進士。授大理評事,遷光祿寺丞。大學士夏言雅重之,謂柏文學才品俱優,陞廣東海道副使。時海上有巨寇何姓者,為一方害,捕擒之。所獲貲寶,一無所利。晉浙江布政使,尋致仕。柏所至風裁自持,淡於嗜慾,所得俸積,盡以均之昆弟。著有《青峰集》。(4)

其他如汪宗沐《江西省大志》(萬曆刻本)、于成龍《江西通志》(康熙刻本)、陳淯《浮梁縣志》(康熙刊本)、程廷濟《浮梁縣志》(乾隆刻本)所記與此大同小異,共同的一點就是對他的才具和品行均一致持肯定和贊賞的態度。

根據目前我們所掌握的文獻,汪柏為明朝江西饒州府浮梁縣(今為景德鎮市)下田(一作夏田)人,字廷節,號青峰,嘉靖十年(1531)十九歲上中舉人,十七年(1538)成進士。考《明清進士題名碑》,其名入三甲,列三百一十三名。是科主考為禮部尚書詹事府詹事顧鼎臣和吏部左侍郎兼翰林院學士掌院事張邦奇。在其同年中,日後影響或成就較大的人物有茅瓚、袁煒、胡宗憲、茅坤、丁以忠、沈煉等。

《四庫全書·江西通志》卷九十《人物志》有關汪柏行狀

汪柏能文,並與內閣大學士夏言的交情很好,這是當時朝野許多人士都知道的事情。夏言的許多應酬文章還是他捉刀代筆的。據他兒時的伙伴、後來官居南京國子監司業的表兄金達稱:

廷節往為相國夏桂翁所知,歲時慶賀候問及為干請,有言多廷節為之屬稿,而縉紳士大夫聞廷節名者,多願折節與之,求言者益眾。

集106-632

汪柏<九老冊跋語>中有“予宦廣見廣城外有百歲坊”云云

他的裔孫在為《青峰文集》所作的跋文中也談到:

公淹洽經史,穎悟絕倫,下筆千餘言立就,不屬稿。凡在朝公卿士大夫慶賀表箋及祖餞序文,皆出公手,詩歌贈答,率本忠厚和平、規正切實之論,視世之阿諛浮夸者相去徑庭。(5)

在汪柏與夏言的唱酬詩中,有一首是這樣寫的:

黃閣再登三事府,青雲屢抗萬言書。

兒童海內知君實,主上宮中讀子虛。

五石煉完天柱後,六鰲奠立地維餘。

沙堤聽得行人語,天上麒麟下玉除。(6)

不過,汪柏與夏言之交絕無攀龍附鳳、希冀提拔超遷之意,他們祇是純粹的君子之交。雖然他們有同鄉之誼,汪柏於夏言為鄉里後進,但夏言看中的是他的生平行誼與才具,而他敬重夏言的是其耿直敢為的作風。他的同年,也是明代著名學者茅坤,對汪、夏交誼寫過這樣一段文字:

當是時,宰相奇君才,欲驟顯之。君獨辭謝不受,時時稱病,閉户鈎簾,諷養生家言。

也正因於此,“君且浮湛郎署者十餘年”(7),但他一直無怨無悔。

在汪柏的宦海生涯中,曾經兩度來官嶺南。第一次是嘉靖三十二年(1553)至三十四年(1555或1556年初)出任廣東按察司副使(正四品),巡視海道,亦稱巡視海道副使。第二次是嘉靖三十六年(1557)至三十八年(1559)出任廣東按察司按察使(正三品)。由於兩次任職廣東的時間較近,又係同一個司的衙門,故而以往的一些論者多指稱汪柏在嘉靖三十二年至三十六年間一直在廣東任職,這其實是一個誤會,實際上在嘉靖三十五年(1556)他一度轉任浙江承宣布政司左參政(從三品),在浙江任職一年有餘。在嘉靖三十六年(1557)之後,在廣東又任職了三年。

汪柏抒情詩七律二首,“思鄉愁共寒宵永,策虜心懸邊路長”,勞人心聲,羈旅清歌,似乎透露了這位歷史人物的警醒心態。(黃曉峰輯錄)

汪柏就任廣東按察司副使,有論者指為夏言所提拔(8),還有的説是兩廣總督林富所舉薦(9),二説都不確切。因為夏言在嘉靖二十七年(1548)十月已被明世宗處斬,隨之出任內閣首輔的是夏言的政敵嚴嵩,與夏言過從甚密的汪柏能不受株連已屬幸事,更不可能讓已被處死數年的夏言來保薦他。林富也不可能,林氏出任總督兩廣軍務是在嘉靖七年(1528),至嘉靖十一年(1532)時就已致仕,在嘉靖三十二年時出任兩廣總督的是浙江人應檟,應氏與汪柏此前也素不相識。(10)

汪柏<庚子紀異>應為他成進士兩年後即嘉靖十九年(1540)所作,時年二十八歲,可見其憂心民瘼,淡於嗜慾,“視世之阿諛浮誇者相去徑庭”的切實作風。(黃曉峰輯錄)

實則,汪柏出任廣東巡視海道副使是緣於一個偶然的機會。嘉靖中,明世宗受方士陶仲文等人蠱惑,日祀齋醮,燒煉符咒,並要求大臣服用香葉冠,從而造成龍涎香料的供應不足,國內市場已難以覓得,便將目光投向了海外,希望掌管海防、市舶的官員從蕃舶夷商手中徵取。而汪柏曾長期在光祿寺供職,出任寺丞。光祿寺的職責就是掌管祭享、宴勞、酒醴、膳羞之事,“辨其名數,會其出入,量其豐約”(11),對辦理龍涎香事自然比較在行。同時他在朝中不時顯露出其有安期生、黃石公之才,在新的職任上也正可以獲得檢驗。(12)

汪柏是一個胸懷大志的人,作為巡視海道的按察司副使,屬於兵防官序列,“額設專為備倭,並防捕海盜”,“文墨士不諳軍旅緩急於此職不宜”(13)。他的本職工作是加強海防管理,肅清海氛。對於外遷海道副使,汪柏視為一個施展抱負和才華的難得機會,在他的眼裡,“國家所重在邊,其次在盜賊多變之地。專車開閫,必擇有才望者”,即獲任“經營軍國,區畫戎虜,自當早淬礪,先具數百萬甲兵於胸中,他日為天子鞭撻四夷,肅靜萬里,永無戎狄之患,勒勳天朝,流名百世,豈非大丈夫之事耶? ”(14)對於嘉靖年間廣東的省情他也有一定的瞭解,認為“廣東外負殷實之名,內實極貧矣。受天子命,治之一方,不能使貧民殷富,乃使殷富者轉貧,此非士大夫之責,而誰責? ”(15)慨然以使廣東轉貧為富的使命為己任,雄心勃勃要在廣東幹一番事業。

在廣東海道副使任期間(1553-1555年或1556年初),汪柏主要做了三件有深遠歷史影響的工作:

一是按照宋朝的遺制創立了“客綱客紀”,以之充當重新開放的廣東對外貿易口岸的經紀買辦,是為廣州十三行商之起源(16);

二是平定何亞八為首的中外(包括葡國)海盜武裝;

三是與葡人索薩進行了首次中葡和談,結束了雙方緊張敵對的關係,使守法從善的葡國商人加入與中國友好通商貿易的外商行列之中。

何亞八為廣東東莞人,與鄭宗興等人潛入大泥國(位於今泰國北大年Patani一帶)等地經商貿易,嘉靖時“糾合蕃船前來廣東外洋及沿海鄉村”,進行內外勾結的走私貿易,聯合陳老、沈老、王明、王直、徐銓、方武等海盜集團,聚眾數千人,劫掠於福建、浙江、廣東的海面,或分掠或合 ,為朝廷的心腹大患。嘉靖三十三年五月,何亞八一部又流竄到廣東海面,汪柏奉命與指揮王沛、黑孟陽分東西兩路剿捕,“及於廣海三州環,生擒亞八等賊一百一十九名,斬首二十六級”。不久,徐銓、鄭宗興、陳時傑等海盜也相繼授首,“海島遂平”。(17)由於汪柏在戰爭中的突出表現,受到了朝廷的詔令嘉獎官陞一級。(18)汪柏知兵的名聲也隨之傳開(19),隨後,因浙江倭情嚴重,他轉任浙江承宣布政使司左參政,協助趙文華、胡宗憲指揮浙江的平倭行動。

,為朝廷的心腹大患。嘉靖三十三年五月,何亞八一部又流竄到廣東海面,汪柏奉命與指揮王沛、黑孟陽分東西兩路剿捕,“及於廣海三州環,生擒亞八等賊一百一十九名,斬首二十六級”。不久,徐銓、鄭宗興、陳時傑等海盜也相繼授首,“海島遂平”。(17)由於汪柏在戰爭中的突出表現,受到了朝廷的詔令嘉獎官陞一級。(18)汪柏知兵的名聲也隨之傳開(19),隨後,因浙江倭情嚴重,他轉任浙江承宣布政使司左參政,協助趙文華、胡宗憲指揮浙江的平倭行動。

嘉靖三十六年(1557),汪柏二赴廣東,陞任按察使。此番陞遷,一是由於參預平定倭寇徐海有功,當倭寇圍困桐鄉時,汪柏督率知縣張冕,勒兵自湖州入壁烏鎮解救。據《明世宗實錄》記載,嘉靖三十五年(1556)十一月,以海寇徐海平,朝廷加賞趙文華、胡宗憲、阮鹗等有功人員,汪柏與戶部郎中陳惟舉、右參政任環、副使徐洛等各陞一級。(20)二是得力於胡宗憲的推薦。其時居官總督浙直福建軍務的胡宗憲與汪柏有同年之誼,汪柏“以佐總督胡公,卒之元孽授首,而吳越以寧。(……)總督公疏君功,擢廣東按察使以行”(21)。

汪柏二次奔赴嶺表,熟知他為人的好友無不對他寄以厚望,如茅坤囑以“國家尚多故,君第去,他日候君功成受爵,道東海上,予固當從君所好而竊願有以請也”(22)。而他到任以後,在“糾官邪,戢奸暴,平獄訟,雪冤抑,以振蕩風紀,而澄清其吏治”的本職工作上盡心盡責,三年後陞為浙江承宣布政司布政使(從二品)。未幾,辭官還鄉。

居鄉期間,汪柏對家鄉的建設和百姓的疾苦依然十分關心,經常利用自己的影響,向地方官員提出一些積極合理的建議。在所著《青峰文集》中可以找到許多這類的書札、表序。據程廷濟《浮梁縣志》記載:

(汪柏)家居時,景德鎮有樂平人之變,上書巡撫王日韋調平之。邑苦驛道,貽書守道沈磐,議由鄱陽徑抵建德,卒從其議,至今稱便。(23)

同時,他“退居林下,訓誨子弟,一以人倫忠孝立行,清白為本”。由此可見,汪柏無論是外出居官,還是返鄉為紳,均多有可稱道者,並不像許多研究者所指出的那樣是一個卑鄙齷齪的小人,相反倒還是一個有良知和正義感的正直的士大夫。

汪柏與索薩的協議

對汪柏與索薩訂立“中葡第一項協議”,中外學者已發表了許多研究論著。關於這項協議的原始內容,現存的中文資料中尚未發現有記載。據汪柏侄子汪思聰、侄裔孫汪逢源敘述,由於汪柏生前將自己在廣東、浙江任職形成的奏疏謄寫成帙後,“以呈浙大參王公及廣巡海林公,未及領回,而先仲父不幸逝矣,此後無緣取復,而著意留稿之文,又爾散逸”,從而留下無可彌補的遺憾,“其揣度情形,剿撫機宜,條陳數萬言,俱不傳”。(24)

現存記述汪柏與索薩協議的西文原始資料,祇有索薩於公元1556年1月15日致葡王約翰(D. Joãn)三世的弟弟路易斯(D. Luíz)親王的信函。索薩是當時葡人在華貿易商船隊的指揮,大約在嘉靖三十二年(1553)時來華,前後為中國之行花了三年時間。索薩在華期間,正是汪柏出任廣東海道副使之任內。1555年,在索薩的船隊起程歸國前夕,也是汪柏即將陞遷赴浙之際,他的代表與汪柏的下屬達成和平協議。(25)

據西方學者尤塞利斯(Usellìs)研究,索薩此信之原件藏於葡萄牙里斯本東坡塔檔案館內,由若爾當·德·弗雷塔斯(Freitas)首次發表在《葡萄牙歷史檔案》(里斯本,1910)第八卷。後來,布拉加(Braga)在《中葡第一項協議》(澳門,1939)再次登載此信,並將此信作為《西方先驅者及其對澳門的發現》一文的附件。近年,又有洛瑞羅(Loureiro)等先生中文譯本問世(26),從而為我們瞭解事件真相提供了方便。

汪柏詩<黃葵峯擢四川方伯>之中提及同道“視師海上”事,有“鯨波千里靜,鱷穴一朝移;水國犀能照,魑郊劍不私。”和“雲暗閩山遠,天迴蜀道遲;名流珠海潔,春入錦城熙。”之豪言,慷慨嗟歎,臨水停雲。其願言為期,似有所指。(黃曉峰輯錄)

前述譚世寶之文曾指出: 從索薩致路易斯親王的信函來看,汪柏與索薩之間通過代表談判有一個口頭約定,即今人所謂的“中葡第一項協議”,其要點可以歸納如下:

1)中國允許葡萄牙商船來中國貿易,前提是他們要完全守法自新。為此,今後來華守法經商的葡萄牙人要正名實--“將‘佛郎機’一名改為來自葡萄牙與麻剌加的葡萄牙人”,以示他們和以往在中國沿海為非作歹、走私抗税的海盜式“佛郎機”奸商不是同類。

2)來華貿易的葡商必須按中國的慣例交納貨品(或其價值)20%的關税。這是中國皇帝規定的税額,是中國地方官員無權減低的。

3)以上協議,已即時對索薩此次所在的商船及其指揮的船隊共十七艘帆船生效,葡人必須吸取以往的敎訓,對負責上船檢查的中國海關税務官員要好好款待和表示高度的禮敬。

4)要使這一口頭協議確立並成為有效的條約,就必須分別報呈中國皇帝及葡萄牙國王批准。對此,中國海道副使要求葡王派遣一名使節來華,以便向中國皇帝傳達葡王對索薩作為葡國談判代表的身份資格的追認證明,從而使得口頭的和平協議得到正式的訂立。

不過,迄今為止,尚沒有資料表明葡王此後曾派遣過使節來華,以及中國皇帝曾下詔令批准這一協議。但是在汪柏任職期間和在他離職之後,汪柏與索薩達成的協議得到實施並一直延續下來則是事實。正是由於這一協議是口頭的而沒有形成雙方正式簽訂的文件,作為主要當事人之一的汪柏的奏疏又不存於天壤,致使後世史家在追溯這段歷史時,不僅有迷霧重重之感,甚至連雙方商訂協議的具體時間還是一個懸而未決的謎。而從索薩信札的內容和歸航的季候風情況來推斷,1555年之説應是最接近歷史實際。(27)

從索薩記述的所謂“中葡第一協議”內容來看,中葡雙方是平等自願的,汪柏作為主權方的中國廣東地方政府的代表掌握著談判的主動權,其同意葡人合法進入其管轄區內的開放口岸經商,同時又要求葡人遵守中國的法律,接受中國政府管理,禮敬中國官員,交納相應關税,因而並不存在損害中國主權的問題。作為中方的主要當事人,汪柏在當時特定的歷史條件下,面對葡人迫切要求開展對華貿易並有表示改惡從善的誠意的這一實際情況,相機行事,與時遷移,應物變化,既解決了一個頗為棘手的問題,又維擭了國家的主權和利益,這在保守僵化的思想佔主流地位的封建士大夫中益顯得難能可貴。至於後來葡人入居澳門半島的中部並且逐步建立其自治機構,在中國廣州香山縣的直接管治下,於澳門半島中心地區實行部份自治,以及1848年後葡人以武力奪取和取消了中國廣東官府對澳門地區的管治權,則是其後近三百多年的中外歷史多種變化因素造成的,並非汪柏之過。以清末的對葡屈辱外交,而歸咎於三百年前明末汪柏為正確代表的對外開放決策及其對來華葡人的處置政策和措施,是一種相當流行的歷史誤論,譚世寶已經發文提出糾正(28),本文不再贅論。

由於汪柏與索薩達成的口頭協議,在明朝的官員中是有分歧的,反對派的代表人物就是汪柏的頂頭上司按察使丁以忠。據較後出的魯曾煜《廣東通志》説:

丁以忠總憲務,持大體,多平反出枉者數十人。時佛郎機違禁潛往南澳,海道副使汪柏受賄從臾之,謂遠人可招徕,以忠曰: 此必為東粵他日憂,力爭弗得。(29)

丁以忠為江西新建人,與汪柏本是同科進士,官職陞遷卻要快。丁以忠的靠山是大學士徐階,丁徐二人有師生之誼,“(丁以忠)補邑諸生,居母憂以哀聞。久之,徐文貞公階試諸生而得公為第一,舉鄉薦,擢進士高等。”(30)按説,丁以忠的反對足以阻止汪柏的計劃,但汪柏據理力爭並最終付諸實施,説明當時朝中決策層的意見是支持他對葡人入粵經商和生活問題的處理意見的,畢竟他一介海道副使的權限是無法決定讓一個非朝貢之國的商人入粵經商和生活的。從而可説明上述記載有一重要失實之處,就是硬把“受賄從臾”葡人之罪加諸汪柏頭上,詳論見下文。

汪柏收受葡人賄賂出賣澳門之説質疑

在中文文獻中,汪柏徇賄説的始作俑者,是明朝萬曆間《粵大記》和《廣東通志》的作者郭棐。郭氏的《粵大記》稱:

時佛朗機違禁往南澳,海道副使汪柏從臾之。(31)

措辭尚還模糊,既沒有提及澳門、也沒有涉及賄賂。而其《廣東通志》則曰:

嘉靖三十二年,舶夷趨濠境者,托言舟觸風濤縫裂,水濕貢物,願借地晾曬,海道副使徇賄許之。(32)

雖直言“海道副使”徇賄而許之,但並沒有坐實“舶夷”就是葡人。後來,魯曾煜重修的《廣東通志》,在抄襲《粵大記》時,又將“汪柏從臾之”一語,修改為“汪柏受賄從臾之”之句。這是最早把郭氏的汪柏在濠鏡澳受舶夷賄賂之説,與汪柏縱容“佛郎機”(指葡人)潛往南澳之説混為一談,明確地炮製出汪柏收受葡人賄賂之新説。因其言之鑿鑿,故後之論澳門史者多受其説所迷惑,而認定汪柏為出賣澳門給葡人的千古罪人。顯而易見,所謂汪柏收受葡人賄賂而出賣澳門予葡人居住之説,是在完全缺乏原始的人證、物證、史證的情況下,由後人逐步篡改史料,羅織虛構而成的。所以,其中的疑點頗多,是完全經不起嚴格的復查推敲的。而且,有關汪柏是清白的正面人物的史料記載至今尚有不少留存,本來完全足以否定那一點由後人炮製的莫須有罪名,遺憾的是以往都被研究澳門史者所忽略或曲解了。現略舉證分析如下:

其一,有許多文獻表明,汪柏非但不是一個以權謀私貪婪貨利的小人,反而還是一個清廉正直、德才兼備的優秀官員。如自明至民國歷修《江西通志》均稱他“所至有風裁,淡於嗜慾,所得俸積,盡以均之昆弟”,在平定何亞八後也是“所獲貲寶,一無所利”。就情理而言,如果汪柏是個大貪官,想長期把握大發國難財、戰爭財和受賄財的機會,他大可不必與葡人談判訂立正常的和平貿易協議。讓所有來華的葡人繼續處於非法狀態,可能會給他個人帶來更多的生財之道。正如他的鄉里後進是這樣評論他的: “讀其文益欽其為人。其筆力縱橫,一光明俊偉之氣象也;其議論崇宏如洪鐘巨莛之響答也;其序記贈答則一本於與人忠厚,悃悃款款,切於事情,無一言之不實也。”直至清代,他家鄉的父母官汪世澤因拜閲了縣志中的<人物賢良傳>所載汪柏事績,則稱其“才識品望,卓卓邑乘,予每想見其為人”。(33)時至今日,當我們展讀汪柏僅存的一部《青峰文集》,也深感前人所言實非過譽溢美之辭。汪氏的文章道德,識見才幹,文韜武略,皆已臻上乘。可惜機緣未合,祇有幾次牛刀小試,不能盡展平生的抱負與才華。更兼命運弄人,過早逝世之後,不但未能“附驥”而揚名於後世,反而因為受某方志所誤加的一點莫須有罪名的不斷訛傳,而終於在今日蒙受了千古奇冤大辱。這不能不令我們為之倍感同情和不平。

其二,嘉靖間對海道副使的權限和責任有明確規定,就在汪柏赴任廣東的當年,便發生過這樣一件事: 前福建巡撫海道副使柯喬因擅斬海盜而遭到削籍的處分。(34)對此事件,汪柏不會不知,而允許葡人入居澳門較之擅斬海盜事體更大,若又是為賄而成,罪責更是不小,況且身為汪柏頂頭上司的丁以忠是極力反對這一舉措的,汪柏若有受賄之實,丁以忠一定會抓住不放,丁以忠也是一位“慷慨洞達,有用世才”之士(35),他與汪柏的分歧,實際上祇是認識和觀念上的分歧,是開放與守陳的問題,而丁以忠從未説過汪柏有貪賄之舉的話,且作為其頂頭上司而沒能否決下屬不合己的意見,除了説明汪柏得到了來自更上層的官員的支持以外,也從一個側面排除了汪柏受賄的嫌疑。

其三,郭棐是反對與葡人交往的,對汪柏與丁以忠間的分歧,他是明確站在丁以忠的立場上來立論的。由於對汪柏主張的不理解,又試圖作出自己的解釋,便含糊其辭地指責汪柏徇賄,因為嘉靖時期的世風並不好,官員貪污受賄的現象較為普遍,作出這樣的解釋似乎也能成立,殊不知正違背了史實。實際上,明清時期廣東地區其他一些史志家在論及這段歷史時,仍有許多著述祇是如實記下葡人經汪柏允許始入居澳門,而未牽扯所謂的徇賄、受賄問題。如周廣《廣東考古輯要》(光緒刊本),印光任、張汝霖《澳門記略》(嘉慶刊本),便沒有採納其説。反之,對《明熹宗實錄》論及嘉靖十四年(1535),都指揮黃慶納賄,請於上官,移泊口於濠鏡,歲輸課二萬金一事,他們則全文照錄,説明這些編者對待兩條不同的關於廣東海防官員受賄的記載是有甄別和取捨的。(36)

其四,一些論著指稱“經手為索薩行賄汪柏的則是客綱周鸞”,又説“隱瞞了國籍的索薩賄賂汪柏”,汪柏是從周鸞手中拿的銀兩,並稱有鄭舜功《日本一鑒》為據。(37)其實,這是論者對鄭氏原意的曲解所致。考《日本一鑒·海市》云:

歲甲寅(嘉靖三十三年,1554),佛郎機夷船來泊廣東海上,比有周鸞號客綱,乃與番夷冒他國名,誑報海道,照例抽分,副使汪柏故許通市。而每以小舟誘引番夷,同裝番貨,市於廣東城下,亦嘗入城貿易。

文中並無周鸞代番人向海道行賄之語,所謂周鸞為索薩與汪柏間的牽線人,實不過是某論者的推理或想象而已,於史無據。還有人認為周鸞可能就是索薩,對此誤説,譚世寶的前文已經作了分析批評,此處不贅。

《青峰先生存稿》裏封及底頁(湯開建敎授賜影)

在西文文獻中,經常被論者徵引而作為汪柏受賄論據的史料主要有兩條,一是從布拉加(Braga)《西方先驅者及其對澳門的發現》中引載的索薩之信的片段,另一是伯希和(Pelliot)<澳門之起源>、徐薩斯(Jesus)《歷史上的澳門》中引述的克魯斯(Cruz)《中國概説》里的片段。布拉加是西方學者中最早利用刊於《葡萄牙歷史檔案》中索薩信札的人,並且把該信件作為附錄收入他的著作中,從而引起眾多學者的關注和轉引。克魯斯是葡萄牙多明我會會士,嘉靖三十五年(1556)曾在廣州等地活動,所著《中國概説》記錄了他在中國的所見所聞,並論及“自1554年起,有船長索薩曾與華人互約,使葡萄牙人交納税課,中國人則聽其在諸港貿易”,該書於1569年在里斯本出版。不過,由於中西文在翻譯中所存在的差異,以及後世不同的研究者在徵引利用這些資料時,又程度不同地摻雜自己一些主觀的認識,或祇是片斷性地摘引,從而也導致了對信件和著述中某些語句理解上的偏差,並最終影響到研究中來。例如,索薩信札中,被理解為汪柏向其索賄的語句有“他還請我好好款待上船檢查的官員”(一譯“他要求我好好送各官員一些厚禮”),其實,祇要我們繼續閲讀以上的內容,即“這次他們派人來議和並商定税金,照往常的習慣,我同大家商量後,馬上同意了這個建議……廣州城和王國的海道,是一個很高的官職,地位相當於海軍司令,各港口的一切事物均由他掌管,商務也管,軍務也管……這次議和與議税是他下令的”(38)。我們不難感受到,汪柏作為天朝上國的廣東海道副使,面對遠道而來的番舶夷商,是其高高在上,凜然不可侵犯的姿態,他要求葡商善待禮敬中國的官員,並不是要為個人或屬下爭私利,實質則是維護主權國家威儀的一種表現,正告葡人不僅要守法向善,還要禮敬這塊土地的主人。

有論者認為徐薩斯有關汪柏受賄的證據最有力、也最直接,其直指汪柏將葡人交與明朝政府的五百兩地租銀中飽私囊,理由是“最初並不納租於中國政府,僅對廣東海道副使每年交納五百金之賄賂耳。及至1573年,海道受賄事為其他官吏所知,乃改為地租,收歸國庫,直到1849年”。(39)其實,細加推敲,以此指責汪柏受賄仍是不能成立的:

第一,徐薩斯的著述中已明確提到,汪柏表示五百兩銀屬供御用,“將送入鐵櫃”,沒有證據能證明是汪柏私吞了這筆銀兩。

第二,有關西文資料表明,所謂海道副使受賄之事的發生是在萬曆元年(1573),而汪柏早在嘉靖三十五年(1556)就離開海道副使之任,嘉靖三十六年重抵廣東已非原職,復又在嘉靖三十八年轉官浙江,從此便不再到過廣東,何以能將他去職十餘年之後,充其量是發生在其他官員身上的受賄案,強加於其身呢? 更何況1555年的汪索協議壓根就沒有直接涉及容許葡人入居澳門的問題。而葡人正式入居澳門是始於1557年,其時正好是在汪柏已經離粵後轉任於浙江。

綜上所述,所謂汪柏受賄而出賣澳門予葡人居住之説的來龍去脈,乃源於清康熙時魯曾煜將郭棐兩條含糊不清的資料混合加工,而後世的一些史家,或因資料佔有不全但憑藉不完整的二手資料立論、或以中西文獻轉譯而生致的歧義、或受自身先入為主的觀念主導隨意詮釋、推斷而層累地不斷加碼堆砌,從而鑄成了歷史上極為罕見的一大錯案。稽考史實,統統都是不實之辭,應予徹底推倒。

至於當今的一些學者文人乃至民眾,往往如清末愛國詩人丘逢甲那樣,憤於居澳葡人背信棄義,在1848年開始以武力強行奪取和取消了中國政府官員對澳門地區的管治,而誤把失澳之禍根追究於明朝容許葡人租居澳門之失策。但是,探求歷史之真相要靠頭腦保持清醒的史家,而不能靠義憤填膺的詩人。對於丘氏一類的混淆明末的良策與清朝的失策之誤,譚世寶也已經作了批評討論(40),此處不贅。

如今澳門已經回歸祖國,隨著中西學者的共同努力,不僅資以研究的材料增多,成果的交流更為方便,史家們也可以以更加清醒的眼光來審視澳門發展的歷史。歷史上遺留的各種懸案難題,相信可以逐步研究解決。為此,當我們回眸澳門開埠這段歷史的時候,實應該對汪柏其人及其在澳門開埠史上的正面地位與作用,再作認真的評價。

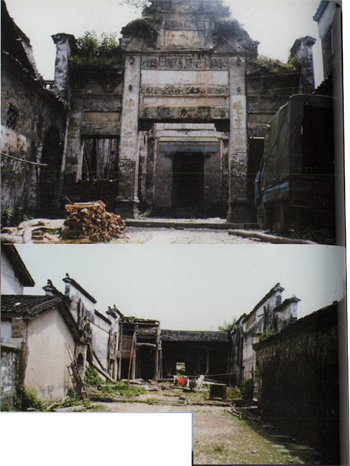

汪柏故居

原屋在汪氏故鄉夏田村,1986年整體遷移到百公里外的景德鎮市內,為一明代建築的典範。外牆鑲嵌“汪柏故居”碑一方,碑額隸書,內文簡體楷書,現按原式使用對應的繁體字著錄如下:

汪柏故居,歷史上為明代浮梁縣化鵬鄉夏田村汪柏建造的宅院建築。一九八六年整體遷建。

汪柏,字廷節,明嘉靖辛卯科(明嘉靖十年,公元1531年)鄉試中舉,明嘉靖戊戌年(明嘉靖十七年,公元1538年)進士。授大理評事、廣東海道副使、浙江布政使等職。著有《青峰集》等文稿。

汪柏故居,初建於明代嘉靖年間(公元1522至1566年)佔地面積為27.966m2,“三間五架穿通式”結構。一側原配有大型書房及花園復但項列入遷建復原項目。木質構架,用料匀稱,裝飾素雅秀麗,裝飾題材規格起點較高,脗合汪柏的官紳地位。

汪柏故居後門

本文照片資料由曹國慶研究員提供

汪柏故居原址留影。原有建築已被拆遷,現祇剩一片空地。

汪柏故居廳堂雙鳳牆飾

汪柏故居廳堂

汪柏為胞弟所建宅第

夏田村有三座汪家祠堂,上两圖為其中之两座祠堂外貌。

通往汪柏故鄉夏田村的昌江一個渡口

汪柏表兄金達故宅裡的帶天井閣樓

汪柏弟宅碑

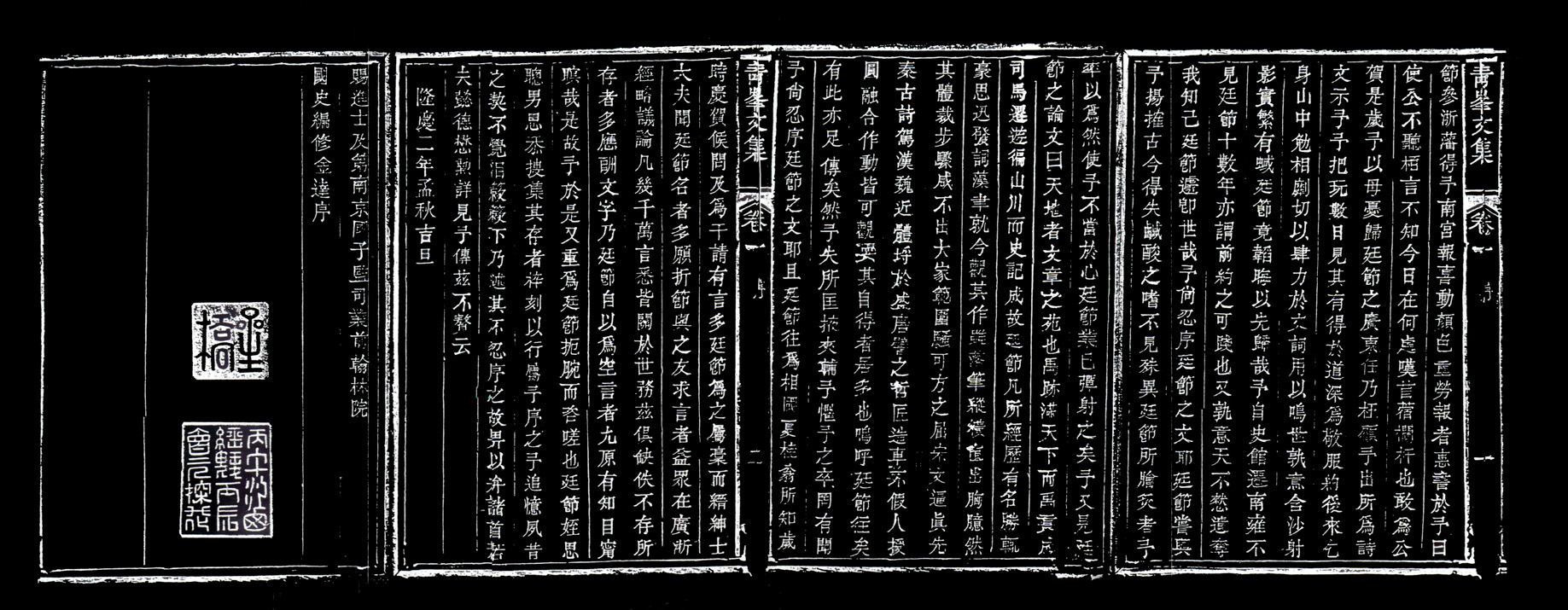

汪柏存稿《青峯文集》裏封及兩篇序文

【註】

(1)費成康《澳門四百年》,頁18-19,上海人民出版社,1988年;黃鴻釗《澳門史綱要》,頁65,福建人民出版社,1991年;黃啟臣《澳門歷史》,頁45,澳門歷史學會,1995;《澳門總覽》,頁11,陳樹榮文,澳門基金會,1996年;一凡《閑話澳門》,上海三聯書店,1999年;張德信《葡萄牙人初寓濠鏡澳的歷史考察》,《第七屆明史國際討論會論文集》,頁481,東北師範大學出版社,1999年。 (2)陳東林《澳門旋風》頁36-43,世界圖書出版公司(上海、西安、北京、廣州),1999年4月第3次印刷。王俊彥《澳門故事》,頁59,世界知識出版社,1999年;溫美平《澳門歷史演義》,頁50,浙江人民出版社,1999年。

(3)譚世寶(澳門開埠四百多年歷史的一些重大問題探真……以昭示汪柏與索薩的和談之歷史真相意義為中心>,報告於1999年3月之“澳門與海上絲綢之路國際研討會”,復以“澳門開埠的若干歷史問題”為題,刊於《學術研究》,1999年第8期。

(4)見吳宗慈《江西通志稿》第72冊,<人物傳>,頁65,江西通志館稿本。戴裔煊未經引證考釋此原文,便將備受方志稱頌的汪柏分送錢財給眾兄弟的義舉,反其意而用之,作為他在廣東收受了葡人大量賄賂之例證。他説: “汪柏得到賄賂不少,這是毫無疑問的事情。雍正《江西通志》卷九○説汪柏的‘俸積盡以均之兄弟’。俸積那麼多,從何而來呢? ”(見戴著《<明史·佛郎機傳>箋正》頁73),這是我們不敢苟同的。因為原文既沒有説汪柏的俸積有“那麼多”,也沒有説他的俸積是來自於葡人的賄賂。俸積是指正常的官俸積蓄,絕不能曲解為賄賂。查原文還説: “柏所至有風裁,淡於嗜慾。”完全是正面肯定之詞。

(5)汪柏《青峰文集》卷12,<序>頁2-8,同治丁卯紹文堂梓本。

(6)同上書,卷4,<席上用韵祝桂洲閣老>,頁16。

(7)張大芝、張夢新校點,茅坤《茅坤集》卷12,<送按察使汪青峰序>,頁430,浙江古籍出版社,1993年。

(8)同註(5)汪柏書,卷1,<序>,頁1。

(9)汪俊彥書,頁59。

(10)王世貞《龠山堂別集》卷64,<總督兩廣軍務年表>,頁1120,中華書局,1985年。

(11)張廷玉《明史》卷74,《職官三》,頁1799,中華書局,1977年。

(12)同註(7)茅坤<送按察使汪青峰序>:“予少時,聞安期生以策干項羽,羽不用,避去;而黃石公,秦之隱君子也,輒以兵法授於子房,卒為帝者師,……間以扣君,則君每自奇身固陸沉金馬間,而其心未嘗不遊於終南、少室之深者也。因貌君,君兩眸凝然,若水碧之時,數煙霧起……”

(13)胡宗憲《籌海圖編》卷3,《廣東兵防官考》,頁9,四庫全書本;《明世宗實錄》卷436,嘉靖三十五年六月已酉條,臺灣中央研究院歷史語言研究所本。

(14)同註(5)汪柏書,卷5,<贈月崖陸先生擢山東按察司副使奉敕整飭霸州兵備序>,頁11。

(15)同上書,卷6,<贈王龍岡判廣州郡事序>,頁48。

(16)黃佐《廣東通志》載: “海道副使汪柏乃立客綱客紀,以廣人及徽泉等商為之。”黃文寬《澳門史釣沉》,澳門星光出版社1987年,頁87,引此繫於嘉靖三十五年(1556),實誤,因為鄭舜功《日本一鑒》已經在1554年及1555年提及周鸞為客綱,足見汪柏是在接任海道之初便著手開放外貿及完善制度的工作。參考梁嘉彬《廣東十三行考》頁43-45,廣東人民出版社,1999年。

(17)同註(13)胡宗憲書,卷3,<廣東倭變紀>,頁18。

(18)《明世宗實錄》卷421,嘉靖三十四年四月甲申條。

(19)同註(7)茅坤<送按察使汪青峰序>:“一出為廣東按察副使,持兵璽擊海上,遂以知兵名。”

(20)《明世宗實錄》卷441,嘉靖三十五年十一月丙寅條,茅坤書,卷30,<紀剿徐海本末>,頁819;曹國慶<嚴胡交誼與嘉靖東南抗倭>,載《第六屆明史國際學術研討會論文集》,頁773-797,黃山書社,1997年。

(21)(22)同註(7)茅坤書,<送按察使汪青峰序>,頁430-431。

(23)見同註(5)汪柏書,卷1<序>,頁10。

(24)程廷濟修、凌汝錦纂《浮梁縣志》卷8,《人物志》,頁15,乾隆四十八年刻本。

(25)見同註(3)文。

(26)尤塞利斯《澳門的起源》,頁42,澳門海事博物館,1997年。洛瑞羅《澳門尋根》,澳門海事博物館,1997;金國平<萊奧內爾·德·索薩與汪柏>,載《澳門研究》第7期,頁122-143,澳門基金會,1998年。

(27)傳統的觀點是嘉靖三十二年(1553),主要依據是郭斐《廣東通志》(萬曆刻本)和印光任、張汝霖《澳門紀略》的記載(光緒刻本),顯然,《澳門紀略》是受到了《廣東通志》的影響,而郭氏《廣東通志》祇是一個大致的推定,依據是汪柏是在嘉靖三十二年到任的,葡人獲汪柏許可進入澳門合法經商的時間不會早於此。此外,還有嘉靖三十三年、三十四年之説,有論者指出,這是在西文資料轉譯成中文及轉引西人著述不確時而導致的誤解。見同註(3)譚世寶文,頁63-65。

(28)見譚世寶<略論明末與清末的外交政策成敗得失……以澳門問題為中心>,載《東方文化》1999年6期,廣州。

(29)魯曾煜《廣東通志》卷40,<丁以忠傳>,頁39,四庫全書本。

(30)王世貞《龠州續集》卷131,<明正義大夫資治尹南京兵部右侍郎進階中奉大夫南溪丁公神道碑>頁3,四庫全書本。

(31)郭棐《粵大記》卷9,<丁以忠傳>,黃國聲、鄧貴忠點校本頁243,中山大學出版社,廣州,1998年。

(32)郭棐《廣東通志》卷69,<澳門>,頁72,萬曆三十年刻本。

(33)同註(5)汪柏書,卷1,<序>,頁1-10。

(34)《明世宗實錄》卷396,嘉靖三十二年三月丁己條,文曰: “黜原任福建按察司巡海副使柯喬為民以捕獲沿海道番奸人,不候命輒斬之,故也。”

(35)同註(29)魯曾煜書,卷40,<名宦>,頁38。

(36)印光任、張汝霖修,趙春晨點校《澳門記略》,頁20,廣東高敎出版社,1988年。

(37)見同註(1)黃啟臣書,頁45;陳樹榮文。

(38)見同上(26)書文。

(39)見徐薩斯(Montalto de Jesus)《歷史上的澳門》(Historic Macau)頁25,澳門基金會,2000年。

(40)見同註(28)書文。

*譚世寶,歷史學博士(山東大學1987),語言學博士(香港理工大學2000)。原任澳門大學中文學院助理敎授。主要論著:《漢唐佛史探真》,中山大學出版社,1991年。另有論文五十多篇。

**曹國慶,歷史學碩士(江西師範大學1986),現任江西省社會科學院研究員,歷史所副所長。主要論著:《嚴嵩評傳》,上海社科出版社,1989年;《曠世大儒黃宗羲》,河北人民出版社,2000年。另有論文數十篇。