根據目前中外學界流行的主要觀點,澳門的正式開埠可定在明嘉靖十四年(1535)至三十六年(1557)間。(1)在澳門開埠前的“澳門地區”(2),無疑是屬於中國的領土。在這一地區人類居住活動的歷史,雖然有考古實證可以追溯到距今約四、五千年以前。(3)但是直到明朝中葉澳門開埠以前,這裡並沒有形成一個地方的行政區域或單位,充其量仍然衹有一些自然形成的、人煙稀少的聚落。況且,無論是這些聚落的名字和情況,抑或是它們的居者的名字和情況,都是既不見於經傳,亦不見於其所屬轄的縣志。我們現在所能確知的歷史概況,就是“澳門地區”在秦朝是屬轄於南海郡番禺縣,在晉及南朝是屬轄於東官郡,在隋朝是屬轄於南海縣,唐朝是屬轄於東莞縣,南宋紹興22年(1152)改屬轄於新設的香山縣。在明代,香山縣之治下所具體管轄“澳門地區”的基層單位,為“長安鄉恭常都”(據鄧《志》、申《志》所載,恭常都是由“故延福里恭字圍、常字圍”組成,非如暴《志》等單謂“故延福里恭字圍”,後來諸志及現代有關澳門史的論著,多沿暴《志》之誤漏了常字圍)。“恭常都”之都所在地位於縣治東南100里,據成於嘉靖二十六年(1547)的鄧《志》卷二載,其時恭常都所轄村總共有二十二條。其中沒有一條是位於“澳門地區”的。而且從該志卷一所載的縣圖來看,“澳門地區”自然是屬於香山縣的範圍。與“澳門地區”前後左右相鄰近的“大横琴山”、“小橫琴山”、“南臺山”(4)、“壽星塘山”、“長江山”、“九星洋”等均已有載入該圖,獨澳門半島及氹仔、路環地區各山未見提及,可見就是在自然地理的方面,“澳門地區”山川對於縣圖的編繪者,也是視而不見的。而且,在該《志》卷一<山川>更明確列載了“不在版圖者其諸島今列於左曰小湖洲……大吉山上東中水曰內十字門、小吉山上西北中水曰乾門、九澳山上東南西對橫琴中水曰外十字門,其民皆島夷也。”由此可見,因為“澳門地區”及鄰近的一些海島之居者“皆島夷”,所以就把它們都排列於香山縣的版圖之外了。綜上所述可得如下結論: 雖然澳門半島一帶的海濱及海島地區,自秦統一中國實行郡縣制後,就已進入中國的版圖及歸屬於有關縣的地方政府轄區之內,但是在明嘉靖二十六年以前的漫長歷史時期,它們對於中國政府所管轄下的經濟、文化、人口等方面皆無足輕重,幾乎可以説是無正面的影響,留下的基本是一片空白。相反在負面方面,倒是各種不受中國正統王朝的中央及地方政府管轄的勢力和人口……諸如宋、元、明、清等改朝換代時的反抗失敗逃亡者和中外的海盜以及不入政府編制戶籍的商、漁、農、士、僧侶的各色人等,都在澳門及其鄰近區域的海岸和島嶼留下了他們居住活動的一些史跡。因此,這些地區常常會被有關朝廷政府暫時性地排之於縣的版圖之外。除了前舉的記載外,還可舉例如下:

1)在澳門東南的老萬山島,一直有東晉造反失敗的盧循殘兵之後代如野人般棲息。《澳門記略》上卷<形勢篇>説: “又東南為老萬山,自澳門望之,隱隱一髮。……山有人魋結,見人輒入水,蓋盧亭也。晉賊盧循兵敗入廣,其黨泛舟以逃,居海島久之,無所得衣食,生子孫皆裸體,謂之盧亭……”

2)公元1278年1月,被元軍迫擊的南宋端宗趙罡君臣由廣州乘船,逃亡至澳門以南大橫琴島的井澳,休息數天後再逃至大嶼山島病死。據傳説,其間宋、元兩軍曾在澳門一帶的十字門水域大戰,宋軍最終大敗,因此有些南宋殘餘軍民可能逃散藏居於澳門地區。(5)

3)離澳門更近的橫琴島,亦曾經為海盜巢穴。同上書又載: “横琴二山相連,為大小橫琴,元末海寇王一據之。”但其他書多認為海盜所據是有大橫琴,因為兩横琴島實際並不相連。(6)

4)明洪武二十六年(1393),都指揮花茂平三灶賊。三灶山抵海洋蕃國,有田三百餘頃,極其膏腴肥粒之香美,甲於一方。在宋為黃字上下二圍,元時海寇劉進據之。洪武初屬黄梁籍,居民吳進添通蕃為亂。花茂奏討平之,悉遷其餘黨。詔虛其地,除豁田税,永不許耕。歲令官軍千人防守。(7)

5)明洪武二十八年(1395),政府軍隊平定了大横琴的海盜,並且奉詔令“虛其地”。(8)其旨意當與上一旨文的“虛其(三灶)地”應同,就是把該島夷為廢墟之後,不許百姓繼續在該處居住耕作。此後,明政府仍不斷地與沿海地區各種“盜賊”作戰。(9)筆者認為,是有在政府軍清除了本地區及鄰近地區的“盜賊”之後,澳門半島的望廈等地方,才可能具備容許中國的守法居民定居的主客觀條件。亦是有在此情況下,政府才會放心批准百姓前往“澳門地區”居住。同時,守法的百姓才敢去這安全的地區安家落戶,從而使政府控制人口、賦税、勞兵役等最基層的組織--“村”在這一地區建立起來。

6)申《志》卷一<山川>有關“不在版圖諸島”,基本沿用鄧《志》所載,唯末尾改作: “大吉山,山之東中水日內十字門;小吉山,山之西北中水曰乾門;九澳山,山之東南,西對橫琴水中曰外十字門,其民皆島彝也。今遷。”由末尾的“今遷”一詞,可證明明末上述海島已曾被列入香山縣版圖內,清康熙年間實行“遷海”政策,規定居民村都不能位於離海岸五十里的範圍內。所以才又一度把澳門一帶的海島,排列於香山縣的版圖之外,並且加注説明為“今遷”。

綜上所述,可以確定的一點,就是在澳門地區最早出現為政府所認可或確立的“村”之年代的大範圍,其上限不早於明嘉靖二十六年(1547),下限則不會晚於清康熙元年(1662)。在此,有必要對超出這一大範圍的一些似是而非的流行的傳説和觀點作討論澄清如下:

關於澳門開埠前有所謂“漁村”及“望廈村”的年代和性質等問題

1)元邦建、袁桂秀合著的《澳門史略》説: “澳門早年原屬香山縣的一個小漁村”。此話既無文獻為據,而且語意十分混亂。其意本來可能是要説,“澳門地區”在早年是有一個屬於香山縣的小漁村。但是照其現在的字句之意,則是説早年的澳門原來是屬於香山縣的一個小漁村的。此話既可以理解為澳門是屬於一個漁村範圍的地方,亦可以理解為澳門在行政上隸屬於一個漁村,根本不合史實和情理。其後文,則據南宋末元軍曾在澳門附近水域擊潰宋帝昰水師之史事,下結論説: “從此之後,澳門地區就有一批南宋軍民,漂泊在這裡棲身落戶,澳門開始有人定居。最初,這裡僅僅是一個小漁村,人煙稀少,比較荒涼,是是供一些過往船隻停泊而已。”(11)這一結論全無文獻史料作證支持,是一種純主觀的推測,毫無學術討論的價值。至於説“明洪武十九年(1386),望廈村的村民,為保衛鄉梓,就曾組織‘望廈鄉民知守義團’。”(12)這也是沒有交待其文獻出處之論,在歷史的法庭上,是根本不會接納這樣的無證之論為呈堂證供的,故此都無須討論。

2)費成康的論述比上引的較為嚴謹,但也有不少似是而非的推斷值得討論。他在敘述“人們推測,蠔鏡所在的半島可能在南宋皇朝最後傾覆之際開始有人定居”,以及有關沙梨頭土地廟“始建於南宋末年”的傳説之後,再加上其對明洪武年間平定橫琴島海寇,以及清趙允菁“重修澳門望廈村普濟禪院碑記”等史料的分析而斷定: “至遲在元末明初,望廈、蠔鏡一帶已有定居的居民”,而且明政府在平寇之後,“對大橫琴以外的地區,包括蠔鏡、望廈等地,均允許百姓自由定居。”他還進一步推斷説: “與此同時,在蠔鏡的南灣一帶,定居的漁民慢慢增多,他們搭建的茅廬草舍也漸成疏疏落落的漁村。這些漁民,當是蠔鏡最初的居民。”(13)“傳説”留下文另作分析,這裡首先要討論的是所謂“允許自由定居”之説是否有根據和合乎當時的情理。可以肯定一點,沒有任何史料證明洪武年間或者明代有哪一級官府下過“允許”百姓到蠔鏡、望廈等地“自由定居”的法令。即使有確實證據表明那個時候有人在那裡“自由定居”,沒有受到政府的禁制驅逐,也不能説這種“自由定居”是得到政府允許的,是合法的。事實正相反,當時凡是在無政府的“村”組織的沿海邊地及海島“自由定居”,因而不受政府約束並向政府税、進貢或服役的人,既不論其以漁、農、工、商還是匪盜為業,亦不論其為漢族還是少數民族,是中國人還是外國人,都是能説是未得政府允許的非法居民,政府是會在其認為必要的時候採用適當的措施使之合法或把他們驅逐清滅。例如,田《志》卷22又引顧炎武《天下郡國利病書》説: “令蛋戶編輸課。蛋戶者,以舟楫為宅,捕魚為業,或編篷瀕水而居,謂之水欄……至是,編戶立里長,屬河伯所,歲收魚課。東莞、增城、新會、香山以至惠潮尤多。”這一制度在洪武初普遍推行實施,但是在東莞、香山一帶則阻力重重,接二連三地引至官民(或匪)之間的武裝衝突。所以,同書又續引《粵大記》載: 洪武“十九年東莞、龍川、興甯、南海、香山、翁源民作亂,廣州左衛花茂統兵討平之。”“二十二年,都指揮同知花茂兵擊南海、香山黃連等寨。”同書接著又引《天下郡國利病書》説: “二十四年五月,指揮同知花茂收集民兵。茂剿平陽春等縣賊及清遠、英德、翁源、博羅、東莞、增城、龍川、興甯、歸善、南海、香山諸縣及海南雷州等處山寨 賊、蠻賊及倭賊。至是升都指揮同知。因上言: 廣州地方若東莞、香山等縣逋逃蠻戶附居海島,遇官軍即稱捕魚,遇番賊即同為惡。不時出沒劫掠,殊難管轄,請徙其人為兵。又奏添設沿海山碣石神電等二十四衛所城池,收集海民,置軍守禦。仍於要害山口、海口撥軍屯守,詔皆從之。”又引祝《志》説: “二十七年,花茂上言,請徙廣東沿海地方東莞、香山等縣逋逃蛋戶為兵。”“二十九年徙三灶民為兵”。(14)由此可見,明洪武年間從中央朝廷到廣州府及香山縣各級政府對於沿海地區的非法居民點推行的納編政策計劃,不但無法順利進行,而且原來離海邊較遠的合法居民區及政府組織反而不斷受到非法居民的進攻、搶掠和破壞。因此,政府在進行一連串武力鎮壓的過程中,在處死部份人並把已造反的非法居民區都變成廢墟的同時,對該區剩存的非法居民的辦法有兩種: 一是強遷之入內地有政府軍力控制的地方安置,二是強徵之入伍當兵,以對付其他尚存的大量非法居民及地區。由於問題的形成有長久廣泛而又複雜的歷史原因過程,所以由明政府企圖在沿海地區建立系統的鄉村行政組織,因而加劇了政府與沿海各種非法居民的矛盾鬥爭,形成了一個漫長而反複的過程。除了前述貫穿洪武年間的記事之外,縣志還記載了正統十四年(1449)、天順二年(1458)、正德十二年(1517)以及嘉靖甲辰年(1544)間所發生的一系列武裝鬥爭的“海氛”事件。(15)綜上所述,可知由明初至嘉靖的漫長時期中,在相當於當今澳門到珠海的沿海陸地及海島的廣大區域,大多數都是政府的“村”組織未能建立,而為非法居民“自由行止”之地帶。因此,費成康所作的明初“在蠔鏡的南灣一帶”,“漸成疏疏落落的漁村”的猜想即使成立,也是能説是有非法居民的聚居點,而不可能是有已經納入政府行政編制的“村”,這也是在現存的明朝歷史文獻檔案中,我們根本無從看到一點有關當時的南灣有“漁村”的證據的原因。筆者認為,作為歷史科學的研究論著,對有關名詞術語的涵義一定要有實事求是的界定。特別是諸如“村”、“居民”等等的一些最基本而又似乎人所共知的名詞術語,更要小心分清其為合法的抑或非法的,是在法定的意義上説的抑或自然的意義上説的。

賊、蠻賊及倭賊。至是升都指揮同知。因上言: 廣州地方若東莞、香山等縣逋逃蠻戶附居海島,遇官軍即稱捕魚,遇番賊即同為惡。不時出沒劫掠,殊難管轄,請徙其人為兵。又奏添設沿海山碣石神電等二十四衛所城池,收集海民,置軍守禦。仍於要害山口、海口撥軍屯守,詔皆從之。”又引祝《志》説: “二十七年,花茂上言,請徙廣東沿海地方東莞、香山等縣逋逃蛋戶為兵。”“二十九年徙三灶民為兵”。(14)由此可見,明洪武年間從中央朝廷到廣州府及香山縣各級政府對於沿海地區的非法居民點推行的納編政策計劃,不但無法順利進行,而且原來離海邊較遠的合法居民區及政府組織反而不斷受到非法居民的進攻、搶掠和破壞。因此,政府在進行一連串武力鎮壓的過程中,在處死部份人並把已造反的非法居民區都變成廢墟的同時,對該區剩存的非法居民的辦法有兩種: 一是強遷之入內地有政府軍力控制的地方安置,二是強徵之入伍當兵,以對付其他尚存的大量非法居民及地區。由於問題的形成有長久廣泛而又複雜的歷史原因過程,所以由明政府企圖在沿海地區建立系統的鄉村行政組織,因而加劇了政府與沿海各種非法居民的矛盾鬥爭,形成了一個漫長而反複的過程。除了前述貫穿洪武年間的記事之外,縣志還記載了正統十四年(1449)、天順二年(1458)、正德十二年(1517)以及嘉靖甲辰年(1544)間所發生的一系列武裝鬥爭的“海氛”事件。(15)綜上所述,可知由明初至嘉靖的漫長時期中,在相當於當今澳門到珠海的沿海陸地及海島的廣大區域,大多數都是政府的“村”組織未能建立,而為非法居民“自由行止”之地帶。因此,費成康所作的明初“在蠔鏡的南灣一帶”,“漸成疏疏落落的漁村”的猜想即使成立,也是能説是有非法居民的聚居點,而不可能是有已經納入政府行政編制的“村”,這也是在現存的明朝歷史文獻檔案中,我們根本無從看到一點有關當時的南灣有“漁村”的證據的原因。筆者認為,作為歷史科學的研究論著,對有關名詞術語的涵義一定要有實事求是的界定。特別是諸如“村”、“居民”等等的一些最基本而又似乎人所共知的名詞術語,更要小心分清其為合法的抑或非法的,是在法定的意義上説的抑或自然的意義上説的。

同樣,明初便有望廈村之説,也是於情理不通,於史志無確證的推想。其實,這推想是建立在對清代的兩個碑記的誤解上。本來清代中期趙允菁的<重修澳門望廈村普濟禪院碑記>,被費成康引來作證的是是這樣一句話: “家自閩宦,改官粵之香山,遂世居澳地。”另外就是據同時期梁志舉所撰<趙氏家廟碑記>,“也稱望廈趙氏‘系出浙江金華浦江縣,其先祖彥方公宦遊閩粵,作宰香山,遂占籍焉’”。(16)據這兩條記載,怎麼能推想出在距碑文三百多年以前的澳門已有一條望廈村,可供縣太爺的一支子孫落戶世居呢? 正如費成康所説,當時的澳門半島“可耕之地不多,是有望廈一帶尚有少量耕地。蠔鏡、望廈的居民主要靠割蠔、捕魚為生。”(17)試想貴為堂堂香山縣令趙彥方的子孫,怎麼可能在彥方身故不久,就到一個離縣城最遠,交通最不方便,經濟文化最落後的半島定居呢? 須知,那時並沒有要求知識份子上山下鄉,和農民或漁民結合的政策。因此,據史實和情理推斷,且不説那時在澳門半島還不可能有合法的鄉村居民點,即使有,也不可能被前任縣太爺的子孫作為定居處。人往高走,水向低流,這才是自然的趨向。正確的邏輯推理應是: 一、假若趙允菁的祖先是在明初已定居於澳門半島,那麼可以肯定他不是趙彥方的真正後代。二、反之,如果趙允菁真是彥方之後代,則其祖先最初分支入澳之時間,肯定是在明朝嘉靖末年之後,澳門已成為華洋雜處,其經濟、文化之發達遠超香山縣城的時期內。因此,鄧《志》卷五和後來的申《志》卷四都記載: “趙彥方……洪武十九年任,卒於官,子孫入籍良字都”,才是合情理和合史實的。因為“良子都”就是原香山鎮,屬於香山縣城的附城區,當然就是縣太爺本人及其子孫入籍的首選。凡是縣官或州官的因官入籍,可以肯定絕大部份都會入於其所治衙門駐地的附城區,決不會選擇當時是遠離政治、經濟、文化中心而又常有強盜出沒的海濱地區。這些也都證明了: 如果趙允菁真是趙方彥的後人,那麼其祖先始入澳定居之時間應在嘉靖《香山縣志》的撰年(1548)之後。至暴《志》卷四<知縣>則改稱趙彥方“子孫入籍得能都”,未知有何據。然得能都亦僅距縣治十里,知縣的子孫入籍於此都也是合理的。但是,費成康既對前述兩碑文作了錯誤推想,同時又以道光、同治間修的《香山縣志》均刪去了趙氏子孫“入籍良字都”之句為據,便説這“可能已參照了望廈趙氏的記載。”(18)然而,筆者認為由此可進一步説明,碑記之説在乾隆十五年以及其前的《香山縣志》均無影響,此足見其時官府戶籍登記冊中並沒有趙彥方的一支子孫入籍澳門望廈村的記錄檔案。因此,兩碑之説不會因為後來的道光、同治的縣志有參考它,而增加其可信度;同時,嘉靖等縣志關於趙氏子孫“入籍良字都”或“得能都”的記載,也不會因為後出的碑文異説及更後的道光志的刪節而減少了可信性。一般來説,面對不同年代的資料在記載同一人物及史事而又有差異的情況,鑒別和取捨的基本原則是: 早成書的官府方志要比幾百年後才撰出的私家碑記可信,這是治史的常識。我們應該用前者為檢核後者的標準,而不應反過來用後者修正前者。

3)根據與上述兩書同類的資料,黃啟臣提出類似之説: 一、在宋紹興二十二年(1152),“澳門已經是香山縣海邊的一個小漁村了。”接著又説: “宋代,澳門已有龍田村和龍環村。村上居民,靠漁業為生。”(19)但遺憾的是其上下文乃至全書,並沒有舉出任何歷史文獻資料,可以支持這“一個小漁村”及“龍田村和龍環村”在宋代存在的説法。此論與前舉之1)説相同,都是能説是一種大膽之推測。二、沿用前舉之2)的方法,僅據<重修澳門望廈村普濟禪院碑記>的那句話,就用來“説明趙氏先祖於明朝洪武、永樂年間已定居望廈了”。(20)

4)唐思《澳門風物志·濠鏡古村鉤沉(上)》説: “望廈村,是本澳古村,開村於明朝洪武十九年。”這是把望廈村的開村年代講得最具體的,但是該文並沒有舉出具體之證明。這和前舉元邦建等説望廈村民於洪武十九年曾組織“望廈鄉民知守義團”相似,都可能是是據上述趙氏碑的誤解,從而作進一步的大膽推定吧。(21)這是中國成語“三人成虎”的現代版之一。

關於南宋人在沙梨頭建“永福古社”土地廟的傳説問題

現代坊間流行的傳説,本來就是能作為閒話掌故之類的野史收載的對象。一些介乎文藝與歷史之間的書和文章,記述坊間流傳的有關古代的故事傳説,自不必細論。然而,如果作為歷史學的專業研究者,不加分析研究,就把有關傳説作為論據或有價值的參考資料,以至作為信史引入其專業研究的論著中,則其結論即使不能被證實是錯誤的,但也可以肯定是不可信的。關於“永福古社”土地廟與南宋端宗有關的一些是是出於今人之口,始載於今人之書,並且著錄者已提出了無法解決的種種疑問的民間故事傳説,(22)其於一千多年以前的宋代歷史的實證研究或旁證參考有何價值呢? 因為基本上是不能引為證據的,所以可以説其在歷史學方面的價值是等於零。專業的史學論著對諸如此類的傳説,本來是不值得一提的。但是,既然有一些澳門史的專著都歪曲性地引用這一傳説,而且憑主觀逐漸加碼充實,使充滿疑問難以置信的傳説變成毫無疑問的“相傳”或歷史“資料”,來證明澳門早在宋末至元初,已可能有或肯定有“定居的居民點”,(23)這就有必要作專題的研究分析,以便分清是非真偽。

從有關論證的產生形成過程,可以看到“三人成虎”的又一個現代版。本來,傳説的原著錄者李鵬翥在行文中便已加上“仍有疑問”以及“仍須細考”等總結語,表明這些傳説之不可靠,而且明確地指出了“永福古社”的建成年月是“無從稽查”的,並沒有用傳説來證明南宋末澳門已有土地廟及居民點。費成康未再作細考便引此傳説入其專著《澳門四百年》,來討論南宋末的澳門居民點問題,已經成為了“始作俑者”。但是還不至於太離譜,還是比較嚴謹地在補了一筆説: “這些推測、傳説尚未得到證實,”是是他接著又説: “不過大體可以斷定,至遲在元末明初,望廈、蠔鏡一帶已有定居的居民。元朝末年,大横琴曾是‘海寇’王一出沒的地方……”(24)由於“尚未得到證實”之句理應加上句號“。”,以示前述語意已完結,但是卻被誤加上逗號“,”,這就有可能使人錯以為下文的“不過……”等句子,都是屬於“這些推測、傳説”的繼續論證。而實際上“不過”以下之文,已和前文南宋末的居民傳説毫無關係,其所要論斷的是“元末明初”已有定居的居民問題。但是有人可能是未能理解這段文字的“不過”前後有不同的論斷,所以就改變成由以“相傳始建於南宋末年”的“沙梨頭土地廟”為根據,毫無疑問或保留地直接推出結論説: “大約在南宋末年至元初”,“望廈、蠔鏡等地,已是定居的居民點了”。或者乾脆把有關“傳説”變成“相傳……的資料”,也是毫無保留地由此直接推出結論。(25)於是,“‘永福古社’土地廟為南宋末人所建”的這個本來充滿疑團的民間故事傳説,就這樣以“三人成虎”的方式變成一些論著的“信史”了。當然,對於這傳説保持清醒頭腦仍大有人在,例如,伍松檢認為有關傳説“是否孰(按: 原文如此,“孰”當為“屬”)實,並無記載與考證,誠屬疑問。”(26)

為了排除這一大有疑問的傳説對澳門史研究的繼續干擾和滲透,有必要在這裡對有關傳説作一些考證分析如下:

1)關於“永福古社是行宮”之傳説,始見記於《澳門古今》,但記錄者李鵬翥首先説明: “對於‘永福古社’的建成,因為缺乏碑志可考,無從稽查年代。”而其後所述與“永福古社”有關的南宋端宗的遺聞故事傳説,則有所謂“行宮”及“疑陵”兩説。李鵬翥的最後結論説: “然則此地是端宗的疑陵還是行宮,都屬疑問。不過,‘永福古社’的土地廟具有歷史性,卻是毫無疑義的。”筆者認為,這些話都是很嚴謹正確的。因為“永福古社”的土地廟不論建成於甚麼年代,是要是在近代以前建成的,有百年以上的歷史,就可以説“具有歷史性”,這的確是毫無疑義的。顯而易見,在李鵬翥的文中清楚地講述並分析了兩個傳説故事和一個真實的歷史事實。作為傳説的端宗“疑陵”或“行宮”,兩者的真實性“都屬疑問”。而作為土地廟來看,‘永福古社’的歷史性“卻是毫無疑義的”。順便補正一點,就是有關傳説把宋端宗趙罡誤作其弟趙昺(27)僅此一端,已足見此一傳説之不可信。

2)要用南宋端宗的“行宮”或“疑陵”的傳説來證明南宋末已有定居的居民點在沙梨頭,是根本站不住腳的。一來傳説不可為證,二來逃亡途中臨建暫住幾天的所謂“行宮”或死後草葬之“疑陵”,多在荒島野山,故反而可證其地非定居的居民點。

3)要用“永福古社”來論證其所在地有定居的居民點,則可以成立。因為所謂“社”與逃亡的臨時“行宮”或草葬的“疑陵”不同,在基層的“社”是鄉村居民祭祀土地神的壇宇,故此必定建設在有人定居的鄉村旁邊或農田中間的地方。現在的問題是要確定究竟在甚麼年代,才開始具備在沙梨頭建村立社的客觀條件或可行性。首先看在宋代是否具有這種客觀條件或可行性呢? 沒有任何歷史文獻資料可供證明和參考。有關傳説是不可作證的,況且如果當時已有村有社,則“疑陵”是不可以建於村內或社內,而“行宮”也不可能設在一個小村的小廟中,倒不如現成徵用村裡的民居可能性大。例如,縣志載: “馬南寶宅在沙涌,宋端宗駐蹕之所。後崩於碙州,復殯於此。”(28)又載: “宋疑陵在縣南五十里壽星塘,相傳馬南寶葬端宗於此。”(29)可見,縣志是肯定宋端宗在本縣有一處行宮是在沙涌的馬南寶家,還有一處疑陵則是在壽星塘。至於在澳門沙梨頭有疑陵或行宮之傳説,則從未見於方志史乘。故此,澳門有宋端疑陵或行宮之傳説既無文獻出處,其本身又與該處早已是土地廟之説矛盾而不可兼容。反之,如果當時未有村社,元初的百姓也不會單憑那裡傳説曾有宋帝昰(或昺)的疑陵或行宮,就選定該處創建土地廟並於其旁開村定居。這種傳説不是開村立社的客觀條件,大概不會有人反對這種看法吧。

4)“社”並不是任由鄉村居民乃至私家隨意設立的,歷朝都有中央朝廷的禮制規定。周代的祭禮規定最基層的社由大夫與族人合居共百家以上才可以建立。唐杜佑《通典》卷四十五<禮>五<社稷>載“祭法”云: “大夫以下成群立社曰置社。”杜佑引傅咸注釋説: “大夫不得特立社,與族人合居百家以上則共立一社,今時里社是也。”宋鄭樵《通志》卷四十二<禮>一<社稷>亦引載此説。然而《宋史·禮志》及《元史·禮志》均未記載有關里社的規定,唯有《明史》卷四十九<禮志>三<社稷>云: “洪武元年,頒壇制於天下,郡邑俱設於本城西北,右社左稷。十年,同壇合祭如京師。……十四年,令三獻皆以文職長官,武官不與。里社每里戶一百戶立壇一所,祀五土五榖之神。”由此可知,明朝及其以前,通常都規定有百戶人家以上的鄉里,才有資格建立一所社壇。而且“社”神乃農業的“五土五穀之神”,非農業的村落如漁村所拜祭的則是與漁業有關的海河水神,因此不會立社壇。有人既説澳門在宋末已有一座土地廟,又説澳門在南宋初設香山縣時是是一個小漁村,無意中已陷入自我矛盾的困境。

5)前文已從有關明朝香山縣的地方鄉村行政組織的發展史資料的探討,確定在明中葉以後才有可能在澳門半島建立由政府控制的合法居民行政村。因此,澳門半島的第一個土地廟的創設年代,應是在第一個農業性的行政村建立而且發展到有一百戶人家以上的規模之後,這就更應在明中葉之後。再從自然環境來看,澳門半島是不可能自然地形成農業性的行政村的,這是以往學界流行澳門最初是一個漁村之説的原因。例如費成康説: “在這個岩石嶙峋的半島上,可耕之地不多,是有望廈一帶尚有少量耕地”。(30)又如黃啟臣説: “由於澳門的土壤主要是風化的花崗岩構成,不利於農作物生長”。(31)而現在沙梨頭“永福古社”土地廟的所在地,原本是“背枕鳳凰山,前臨濠江淺灘”,“舟楫可直達廟前”的。(32)在這種自然地理條件下,不可能有農業性的行政村及土地廟,這是不言而喻的。據伍松儉説: “沙梨頭村,在沙梨頭土地廟一帶,背靠鳳凰山(即白鴿巢山),瀕臨淺灣海邊,是船艇停泊之處,漁民聚居,成為小漁村。清嘉慶李遐齡有<沙梨頭海邊晚景>詩句為證: “鴨綠鱗鱗細浪輕,垂楊深處釣身橫;兩三蛋女團圞坐,背指鳳凰山月生。”(33)由此可見,直到嘉慶(1796-1820)年間,沙梨頭仍未有農村。伍松檢又説: “(沙梨頭土地廟)建於清乾隆年間,迄今已二百年。……該廟原前臨海灣,後接白鴿巢公園山丘,岩石錯雜,初時在一岩石洞內,置奉望海觀音像,故有觀音岩之稱,今廟門橫匾‘水月宮’,乃望海觀音殿名。‘水月宮’三字,乃明朝萬曆年間大學士何吾騶所書。該廟重修,由土地殿、醫靈殿、水月宮及觀音岩等組成。”(34)雖然,此説對有關各廟始建的準確年代並沒有拿出確證,但從地理的原貌及其後填海擴地的演變過程可以作如下推斷: 先有觀音岩、洞,後建水月宮,這些工程,大體上可以在明代由漁民聚居海邊沙灘時期進行。隨著明中葉以後澳門經濟建設的迅速發展,人口的急劇增加,本地農產的需求擴大,故在清代經常進行填海擴地的工程,便形成了包括沙梨頭區在內的大面積滄海變桑田的結果,並最終導致農業性為主的沙梨頭村出現。本來農民的土地廟是附設於原來漁民的水月宮旁邊。隨著海岸繼續向外擴展,農民在沙梨頭的勢力影響便超過了漁民,屬於農業的行政村設立土地廟的地位自然就日漸高於漁民自建的水月宮了。因此出現後來居上、反客為主的結果--這就是現在土地殿(廟)的知名度遠遠超過了觀音岩及水月宮等。現據清道光七年(1827)的祝《志》所載<澳門圖>上,已標出了“沙梨頭永福社”及“沙欄仔”。又道光十九年(1839)梁廷柟所編的《粵海關誌》的<澳門總口各税口圖>在沙梨頭的新填海區上面,亦已標有“永福社”及“沙欄仔”村屋。這些都是以前之書例如《澳門記略》等書的澳門圖所沒有的。由此可見,在道光年間沙欄仔已有農田屋村,在開村的同時也就立了社。村社與税口有關,而水月宮等則與官府編戶組織及税口無關,這是以上兩圖對此新區是標出沙欄仔及永福社而不標其他的主因之一。值得注意的是兩幅圖上之名為永福社而非永福古社,前者應是原名,後者則是後人因為認為其年代古老而加上的,決不會在建社之始便自我標名為“古社”的。綜上所述,筆者認為,若據現有史料作較大範圍的保守推斷,沙欄仔村及永福社的出現,當在清嘉慶末年至道光初年之間。今永福古社的大門有一副對聯云: “南盡天涯職貢新圖登里版;北來地軸山川崖氣入神壝。”此聯十分準確地反映了如下史實: “永福社”所代表的澳門半島的華人區南端的沙梨頭村的里社區,是新入中國政府的職貢里籍的版圖的新開發區。這與前述道光年間的“澳門圖”及“澳門總口各税口圖”是可以互為印證的。

結語

最後要説明: 開埠之前的澳門半島及鄰近的海島,不管有沒有人居住,是否有村的組織,以及是否荒島等等,其領土的主權始終是屬於中國,則是無可置疑或否定的史實。以往曾有個別的西方學者以澳門在開埠前是無人(或極少人)居住的荒島為藉口,把葡萄牙人説成是澳門半島的最先發現者,並進而把澳門的主權歸於葡國。這種謬論是不堪一駁的,即使在西方乃至葡國,現在也很少有人持此論。因為問題十分明顯,無論是中國還是西方的大國,從古到今都會有大量無人煙的、未開發的荒地和荒島存在,不可能在每一方里的領土上都有人居住,任何他國都不可借詞把這些荒地或荒島當作無主的來佔為己有。在明清時期中國沿海的荒島或荒地即使無私人之主,但是卻都有國家之主的。明清的中國政府為“澳門地區”的主人的歷史證據,主要體現在從開埠之初至19世紀40年代的鴉片戰爭時期的近三百年間。中國政府一直有效地採用各種措施在澳門行使了主權,對葡萄牙人的在澳的自治機構實行了必要的管治。而在鴉片戰爭後,中國政府對澳門主權行使雖遭到嚴重的破壞和阻礙,但中國政府從未正式放棄這一主權。這是中國政府一直擁有“澳門地區”的領土主權的關鍵所在。但是,有些中國的論者似乎被前述西方個別論者的謬論牽著鼻子走,誤以為澳門開埠前是否有“村”,對於證明其主權是否屬中國是很關鍵的,於是乎便想盡一切辦法來論證澳門半島上早已有“村”、“社”以及廟宇等等,以至用了一些其本身不能證實,甚至是有明顯失實疑點的傳説來作證據。這就既無補於有關主權歸屬問題的論證,又有礙於對澳門開埠前的真實歷史的研究和論述。從本文所引述評論的一系列的澳門歷史論著,可以看到以傳説作史實的錯誤影響已到了相當普遍的程度。筆者認為,是有去掉諸如此類的失實傳説,還歷史的本來面目,才能使人們更清晰地理解,澳門主權歷來屬於中國的問題的關鍵所在。雖然,有關澳門半島的村、社、廟的始創年代,本人也已逐一作了新的探討和推斷,大都否定了目前流行之説,但是限於篇幅,且容後再發表。本文亦難免有己所未知的錯漏之處,還望方家賜正,且先容本人在此預謝。

本文在撰寫過程中承霍啟昌、鄭煒明、章文欽等先生提供寶貴的參考資料和意見,特此鳴謝!

--1996年4月稿於氹仔的東西書室

【參考文獻資料】

載璟修、張岳纂《廣東通志初稿》卷三十二,明嘉靖十四年(1535)刻本。

明鄧遷修、黃佐纂《香山縣志》(簡稱鄧《志》)卷二<民物志>第二、卷五<官師志>第五,明嘉靖27年(1548)刻本。

明黃佐纂修《廣東通志》卷六十八,明嘉靖四十年(1561)刻本。

明郭棐纂修《廣東通志》卷六十八、卷六十九,明萬曆三十年(1602)刻本。

明郭棐撰《粵大記》,明萬曆二十三年(1595)以前刊本。

《明神宗實錄》卷五二七“萬曆四十二年十二月乙未條”、卷五五七“萬曆四十五年五月辛巳兵部覆廣東巡按田生金會同總督周嘉謨條陳”,江蘇鈔本影印。

龐尚鵬: 《百可亭摘稿》卷一,萬曆年間刊本。

清屈大均撰《廣東新語》卷二《地語》三十八<澳門>,北京,中華書局,1985。

清張廷玉等撰《明史》卷三二五《列傳》二一三<佛朗機傳>,乾隆四年(1739)刊行。戴裔煊撰《<明史·佛朗機傳>箋正》,北京,中國社會科學出版社,1984。

清申良翰修、歐陽羽文纂《香山縣志》(簡稱申《志》)卷二<建置·壇廟>、卷十<外志·寺觀·澳彝>,清康熙12年(1673)刊。

清暴煜修、李卓揆纂《香山縣志》(簡稱暴《志》)卷五<寺觀>卷八<濠鏡墺>、卷九焦祈年<巡視澳門記>,乾隆十五年(1750)刻本。

清祝淮修、黃培芳纂《香山縣志》(簡稱祝《志》)卷一<輿地·山川>、卷二<建置·壇廟>、卷五<金石>,清道光七年(1750)刻本。

清田明曜等修、陳澧等纂《香山縣志》(簡稱田《志》)卷八張甄陶<澳門圖説>及<論澳門形勢狀>,清光緒五年(1879)刊本。

方孔炤《全邊略記》卷九<海略>,1930年排印本。

清阮元《廣東通志》卷二十<職官表>十一,清道光二年(1822)刊本。

清薛馧《澳門記》。

清印光任、張汝霖撰《澳門記略》,清嘉慶庚申(1800)江寧藩署重刊本,趙春晨校注《澳門記略校注》,澳門文化司署出版,1992。

明俞大猷: 《正氣堂集》,卷十五,清道光二十一年至二十四年龍溪味古室重刊本。

厲式今修、汪文炳、張丕基纂《香山縣續志》(簡稱厲《志》),1992。

台灣中山同鄉會編印《中山縣志》(即田《志》與厲《志》的合編影印本),1960。

盧坤《廣東海防匯覽》卷三<險要>。

沈德符《萬曆野獲編》卷三十<香山澳>。

梁廷柟《粤海關誌》,道光十九年。

裴化行(H. Bernard)著,蕭濬華譯: 《天主敎十六世紀在華傳敎志》,商務印書館,1936。

布雷格: 《西方開拓者與他們對澳門的發現》(J. M. Brega, The Westren Pioneersand Their Discovery of Macao),1949。

博克塞《從阿媽港開出的大帆船: 澳門與日本貿易史,1555-1640》(C. R. Boxer, The Great Ship from Amaco: Annals of Macao and the Old Japan Trade, 1550-1640),里斯本,1963。

倫斯泰特: 《葡萄牙在華居留地史綱》(Andrew Ljungstedt, An Historical Sketch of the Portuguese Settlements in China),波士頓,1836。

羅德里契: 《古代澳門的人口統計》(Roderich Ptak, The Demography, of Old Macao, 1555-1540),《明史研究》(Ming Studies),1982,總第15期。

費賴之(Aloys Pfister)著、馮承鈞譯《入華耶穌會士列傳》,商務印書館,1936。

李鵬翥: 《澳門古今》,三聯書店香港分店、澳門星光出版社聯合出版,1986。

潘日明: 《殊途同歸》,澳門文化學會,1987。

費成康: 《澳門四百年》,上海人民出版社,1988。

黃鴻釗: 《澳門史》,商務印書館,香港,1987。

黃鴻超: 《澳門史綱要》,福建人民出版社,1990。

《澳門大三巴遺址: 面向未來的豐碑》,澳門文化司署、里斯本澳門辦事處,1994。

唐思: 《澳門風物志》,澳門基金會,1994。

鄭煒明、黃啟臣: 《澳門宗敎》,澳門基金會,1994。

章文欽: 《澳門與中華歷史文化》,澳門基金會,1995。

施白蒂: 《澳門編年史》,澳門基金會,1995。

何永康: 《澳門歷史明信片集》,澳門基金會,1994。

João Loureiro: ANTIQUE POSTCARDS FROM MACAU,澳門基金會,1995。

黃就順等: 《澳門地理》,澳門基金會、中國友誼出版公司聯合出版,1993。

黃啟臣《澳門歷史》(遠古至1840年),簡稱黃著《澳門歷史》,澳門歷史學會,1995。

鄧開頌《澳門歷史》(1840-1949年),簡稱鄧著《澳門歷史》,澳門歷史學會,1995。

博爾傑(AUGUSTE BORGET):《中國和中國人》(A CHINA E OS CHINESES),澳門文化學會,1990。(法文原版於巴黎,1842。)

馬錦強策劃: 《昔日鄉情》,澳門市政廳,1995。

黃漢強、吳志良主編《澳門總覽》第二版,澳門基金會,1996。

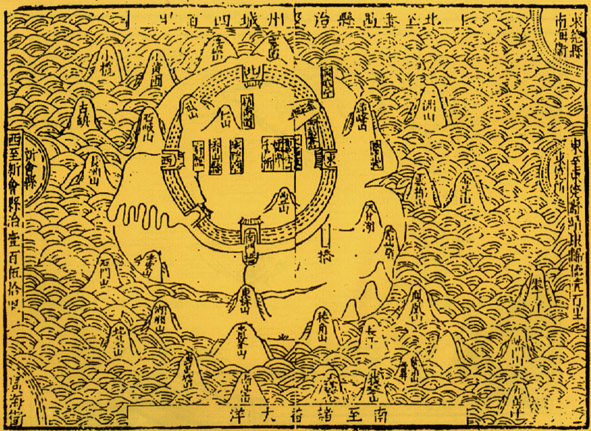

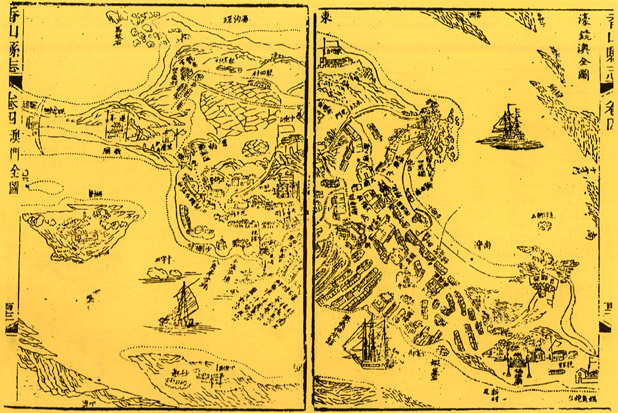

圖一: 明嘉靖年二十六年(1547)鄧《志》的香山縣圖。這是現存最早的香山縣圖,它表明其時“澳門地圖”尚未進入官方製圖者的視野。

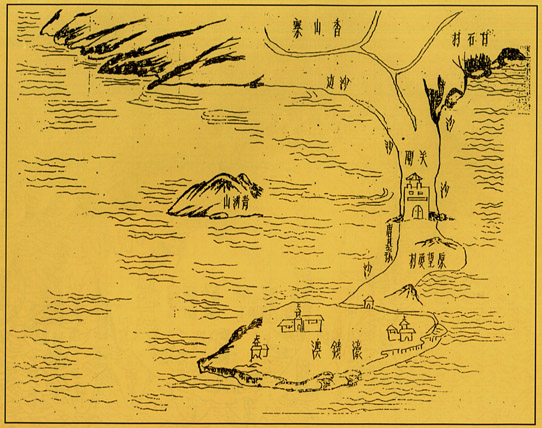

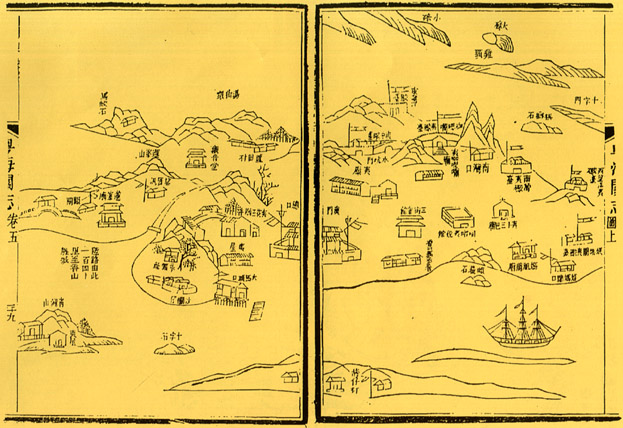

圖二: 清康熙十二年(1673)的申《志》有關“澳門地區”的圖,顯示了明末清初的“華夷”在澳門半島共居同治的基本情勢。在蓮花莖中間有始設於明萬曆二年(1574)的關閘,在關閘以南有開村於明天啓七年(1627)的望廈村。再往南就是明末始建有而其後基本上是由“澳夷”(葡萄牙人)自治的濠鏡澳“夷城”。

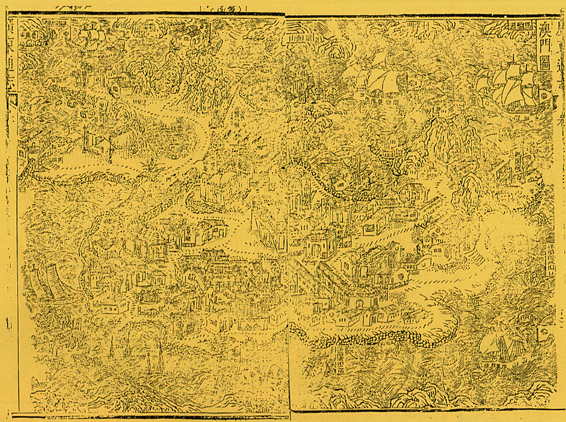

圖三: 清雍正九年(1731)的《廣東通志》所載的“澳門圖”,已顯示了澳門半島其時為中外商民聚集,中外廟宇敎堂林立,中外船舶交織,由中葡官府機構共治的商業海港都市及軍事重地要塞的盛況。

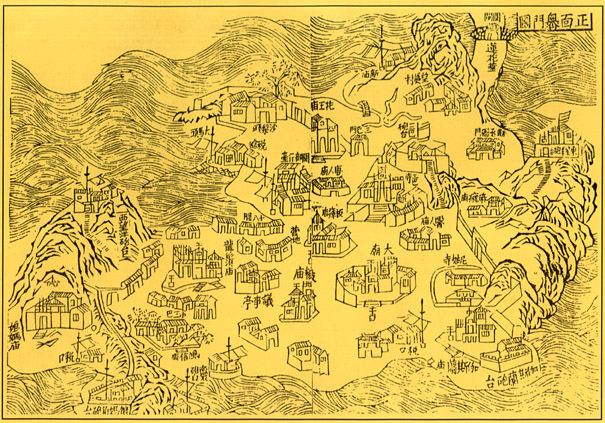

圖四: 清嘉慶庚申年(1800)刊本《澳門記略》的“澳門正面圖”。

圖五: 清道光七年(1827)祝《志》的“濠鏡澳全圖”。圖上有“沙欄仔”及“沙梨頭永福社”。與前述各圖對比可知,它們是位於新出現的填海發展區內,故此可以推斷“沙梨頭村”及“永福社”的建立不會早於清嘉慶末年間。

圖六: 道光十九年(1839)的《粵海關誌》的“澳門總口各税口圖”。基本和“圖五”一樣,足證今人之所謂“永福古社”,其“古”實不到清初明末,更説不上到南宋或元初。至道光十九年時尚屬新建之社,故兩圖皆用其本名稱為之“永福社”。

【註】

(1)參閱黃鴻釗: 《澳門史綱要》頁60、趙春晨《澳門記略校注》頁65、施白蒂《澳門編年史》頁14-15。

(2)本文加引號的“澳門地區”是廣義的,是借用現在葡國管治的澳門、氹仔、路環的陸海區域今名來作其古稱。不加引號的澳門則是狹義的,指歷史實際演變中的澳門。

(3)參見鄭煒明: 《澳門宗敎》頁1。費成康則認為: 六千多年前黑沙已有中國大陸的原始居民足跡,見《澳門四百年》頁3。未知孰是,待考。

(4)原書卷一<山川>云: “南臺山在縣南六十里”、“長江山在縣東南二十里”,可見此“南臺山”非後來《澳門記略》等書所載澳門的南臺山。

(5)(7)(8)(9)見田《志》卷二十二<紀事>,參考費成康《澳門四百年》頁4-5。

(6)見田《志》卷四<輿地>上<山川>,參考《澳門四百年》頁5。

(10)(11)(12)見該書頁11。

(13)見《澳門四百年》頁5-6。

(14)(15)見田《志》《紀事》二十二。

(16)(17)(18)同(13)頁6。

(19)見黃著《澳門歷史》頁20。

(20)見同上書頁8。

(21)見《澳門風物志》頁116。

(22)見李鵬翥《澳門古今》頁163,廣東旅遊出版社、三聯書店(香港)聯合出版,1990。

(23)(25)見同(19)8頁,及陳樹榮撰《澳門總覽·歷史沿革》之“【南宋末年始有華民定居】”(載《澳門總覽》第二版頁10,1996。該書第一版頁10已有此説,1994)。

(24)見同(13)書頁5。

(26)見《澳門風物志》頁200、《澳門總覽·文物古蹟》之“【沙梨頭土地廟】”(載《澳門總覽》第二版頁432。)

(27)見《澳門古今》頁163、《澳門風物志》頁200、《澳門總覽》第二版頁432。

(28)見田《志》卷九<廨宅>引祝《志》及黃《通志》。

(29)見同上書卷<塚墓>引《大清一統志》。

(30)見同(13)書頁6。

(31)見同(19)書頁3。

(32)見同(22)書頁162。

(33)見同(26)《澳門風物志》頁117。

(34)見同(26)《澳門總覽》頁432。

*譚世寶,山東大學歷史學博士,現任職澳門大學中文系助理敎授,已發表專著《漢唐佛史探真》和論文四十多篇。