冼星海(1905-1945)

冼星海(1905-1945)

星海音樂精神的定位與文化解讀

人民音樂家冼星海的作品,主要產生在1930-1945年之間。這十五年他經歷了巴黎求學、國內抗戰、蘇蒙流離三個時期。社會環境不同,文化背景不同,工作條件不同,其作品的內容、形式、文化取向自然也有所不同。

本文試以星海的音樂精神為題,表述一種全面觀照三個時期不同作品同等重要的意向,並以文化解讀的方法,具體分析不同的文化背景和文化取向在整體上形成星海音樂精神的重要意義。

關於星海音樂精神的研究,可以是多視角、多方位的。本文僅將論域定位為人文精神,是鑒於星海的音樂,從本世紀30年代以來已形成了一種重要的文化現象。以大文化視角觀照這一現象,不難發現星海的生活與作品充滿著中西文化、雅俗文化、多民族文化的衝突融合等多元軌跡,並在多元文化整合中形成自己的文化品格。其中,中國古代和西方近代的人文主義思潮影響較大,因而構成星海文化品格的核心是人文精神。這種人文精神,既不同於中國古代和西方近代的人文主義,也不同於當今國人樂道的新人文精神,她僅僅是那個時代多元文化孕育出來的大寫“人”的“文化”精神。這些,祇有在對其生活與作品進行的文化解讀中逐步顯示出來。

中西文化的碰撞與融匯是星海人文精神產生的基因

星海從中國近代革命發祥地廣東,奔赴西方近代革命發祥地巴黎,目的是要把“音樂技巧學得很好,成功為‘國際的’音樂家”。(1)早期理想就決定了他走中西結合的道路。

嶺南文化是哺育星海早期音樂生活的主體。兒時的水上生涯和漁歌蜑歌的薰陶,母親口授民歌<頂硬上>所蘊含的苦難命運與拚搏精神,以及後來在嶺南大學及附中所受的六年敎育,所參加的音敎工作和樂隊活動等,都深深影響著他一生的生活與創作。嶺南文化的開放性、兼容性、多元性特色,既融匯著中原文化與土著文化的傳統,又敞開胸懷吸收著西方文化和一切新文化營養。特別是星海赴法前五年裡,他在北京藝專和北大音樂傳習所的半工半讀生活,在上海音專的際遇,在“南國社”的活動等,又使他直接受到“五四”新文化運動成果的薰陶,受到新文化新音樂建設主將蔡元培、蕭友梅、田漢等人的敎益。這些都為他赴法深造準備了條件。

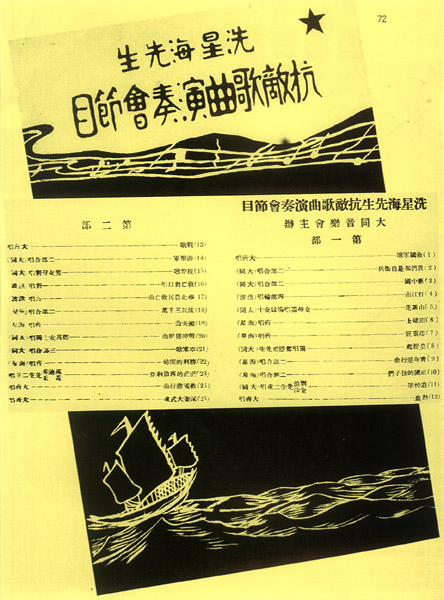

1938年6月18日大同音樂會主辦<冼星海先生抗敵歌曲演奏會>在漢口演出的節目單

1938年6月18日大同音樂會主辦<冼星海先生抗敵歌曲演奏會>在漢口演出的節目單

法蘭西文化也具有多元特色。30年代的法國,雖然有印象派音樂,但其音敎體制恪守傳統格局,古典派浪漫派的作品與理論,依然是專業敎學和技術訓練的基礎敎材。從當時的音樂生活中,人們仍能感受到文藝復興時期的人文氣息(如拉索<回聲>的廣泛傳唱)、巴洛克時期的雅士風韻(如庫泊蘭鋼琴音樂的弘揚、拉莫和聲理論的傳承)、古典樂派的理性精神(如弗蘭克師生的創作活動)、浪漫主義對人性的普遍張揚(如柏遼茲的交響音樂,比才的歌劇),以及新新古典主義對印象主義的反動、對多元化平民化的追求(如薩蒂與“六人團”充滿生活氣息的“塵世音樂”、“日常音樂”)等。總之,法蘭西文化重視人性、理性、追求真善美、反對宗敎敎條及抽象思維等人文主義傳統,繼續為世界各地音樂家所嚮往。如同上個世紀吸引來蕭邦、李斯特等一樣,本世紀初僅中國音樂家就來了馬思聰、鄭志聲、冼星海等。巴黎幾乎成了世界音樂文化的聚焦點,成了本世紀初音樂文化轉型及文化重構的人材集散地。

星海在這種文化背景下生活學習了五年多。生活的困苦,學習的刻苦,使他身上的中國文人思想得以充份展示。特別是1932年,當祖國東北失陷後,他參加法國國慶遊行時,象徵平等、博愛、自由的三色旗和法國國歌<馬賽曲>的悲壯之聲,猛烈地震撼著星海對祖國存亡、父母安危的思念,對生活“辛酸、無助、孤單、悲痛”的感慨。這些統統融匯到他的習作<風>、<遊子吟>等音樂中,其作品在巴黎國立音樂院首演,就受到著名作曲家杜卡、拉威爾、彪塞、普羅科菲耶夫的讚賞。為了生存、求學,奮鬥成為“國際的音樂家”,他吃了祇有中國文人才能吃得下的苦,表現祇有中國文人才具有的拚命精神。他的處境,他作品的形式、軀殼是西式的;他的精神,他作品的內容、靈魂是中國的。這種互為表里的音樂精神,除在巴黎時期之外,在回國初期的作品中仍然頑強地延續著。例如他據母親口授民歌改編的合唱曲<頂硬上>,他直接謳歌人道主義“博愛平等自由”的<熱血>等,都蘊含著中國傳統文化與法國傳統文化相碰撞相融匯的痕跡。一種新型人文精神,即包括以西方人道主義與人性論為基礎的人文精神,以東方倫理性、社會性、重義輕利、以道制慾為傳統的人文精神,兩者在星海的生活與作品中自然蘊育出早期的萌芽。

雅俗文化的碰撞與融匯是星海人文精神發展的基礎

1935年星海離法回國,初到上海,母子團聚的喜悦,遊子孝心的復蘇,倫理意識的陣痛,曾使他暗下決心當好孝子。但是,大眾救亡的呼號,災區歌女的悲歌,他們的“曲調和情緒”及時醒示他,要把自己掌握的音樂變成“被壓迫的同胞的呼聲”,“為被壓迫的祖國服務”。他第一部作品是為電影《時勢造英雄》配曲;同時著手準備創作大型套曲第一交響曲;此外,還應約為剛剛爆發的“12·9”運動創作群眾歌曲<我們要抵抗>、<戰歌>、<救國進行曲>等。

上述音樂活動反映了兩種文化心態。一方面是抗日救亡運動熱潮鼓勵他為大眾寫歌,這股熱潮強烈地喚醒了星海的大眾意識,致使他筆下有些歌曲的內容幾乎接近<國際歌>的思想境界。如: “起來,不做亡國奴的人們”,“不要靠英雄,不要靠真命天子,不要靠佛和神,祇有覺醒了的老百姓才是中國的真救星! ”等等。(2)但另一方面,他為構思大型交響樂,演奏在法國創作的作品,也積極求助於洋人控制的上海工部局交響樂隊,準備舉辦個人音樂會。這在當時中國音樂生活中,幾乎是不可能的奢望。音樂會未遂,民族岐視固然可惡,而脱離現實遠離大眾也是事實。雅俗文化的矛盾,在星海身上也是中西文化矛盾的延續。高雅文化向來是上層人物和少數文人享用的。當時上海洋歌洋樂的演出也屬高雅之列,民不可及。而廣大民眾、熱血青年所急需的是通俗易唱的群眾歌曲。這種雅俗矛盾在星海回國初期發生是很自然的,很快地,當他參加抗敵演劇隊投身於群眾歌詠運動,在轟轟烈烈的救亡歌曲大潮中就基本得以解決。這時的星海,非常“喜歡接近學生,尤其喜歡接近工人、農民。”並且“從他們的喜怒裡,尤其勞動的呼喊、抗爭裡吸收新的力量”進行創造。(3)此後產生的大批歌曲中,二部合唱曲<茫茫的西伯利亞>、<祖國的孩子們>、<游擊軍>、<讚美新中國>、<在太行山上>、<到敵人後方去>等,既是工農兵學商廣泛傳唱的大眾歌曲,又是藝術舞台經常上演的合唱精品,可説是雅俗結合雅俗共賞的典範之作。

冼星海敎唱救亡歌曲(1938)

冼星海敎唱救亡歌曲(1938)

雅俗結合、中西結合的最高典範是他的《黃河大合唱》。多樂章大合唱的體裁形式和主題貫穿發展寫法,源於西方康塔塔、清唱劇。但是在星海手中卻成了民族性、時代性、史詩性、交響性都很突出的中國式大型合唱套曲的經典。特別是曲中象徵“力量”(<黃河船夫曲>主導動機),“崇高”(<黃水謠>主調),“苦難”(<怒吼吧黃河>抒情段)三個主題在貫穿發展中層層展示的民族精神,博大形象,曾經鼓舞著億萬中華兒女為之奮鬥不息。如今,黃河歌聲已成為全民同唱、代代相傳的不朽戰歌,黃河精神已成為海峽兩岸和海內外所有炎黃子孫民族精神的象徵。

《黃河大合唱》在高雅藝術大眾化、大眾歌曲藝術化方面的成功,解決了中西結合、雅俗共賞的矛盾,標誌著星海人生為大眾的人文精神發展到了一個新的高度。

洗星海1939年7月7日至13日的日記

洗星海1939年7月7日至13日的日記

1939年7月8日下午周恩來、博古邀請星海參加延安文藝座談會討論民族形式問題的親筆請柬

1939年7月8日下午周恩來、博古邀請星海參加延安文藝座談會討論民族形式問題的親筆請柬

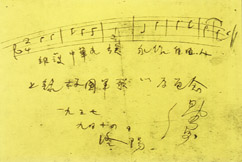

冼星海給洛陽歌詠隊員的題辭(1937)

冼星海給洛陽歌詠隊員的題辭(1937)

民族音樂創作實踐與國際音樂家理想之間的對立統一不斷深化星海作品的文化意蘊

《黃河大合唱》是星海“把自己的精力,把自己的心血在貢獻給偉大的中華民族”(4)的一份厚禮,也是星海生活、思想,創作道路的一大轉折。這年六月他加入中國共產黨。新的使命感、責任感使他的人生邁向更新的境界。新的創作任務,也為他提供了一個新的最後的機會。

1940年5月星海受命參加延安電影團赴蘇聯創作,幾經轉輾甫到莫斯科,不久即遇德國法西斯侵蘇戰火。為了繞道回國,星海先後滯留於蒙古的烏蘭巴托,蘇聯哈薩克共和國的阿拉木圖、庫斯坦那伊,烏茲別克共和國的塔什干等地,最後因病重重返莫斯科,不幸於1945年10月逝世於克里姆林宮醫院。這最後五年,使星海從中國抗日戰場走上了世界反法西斯戰場,同時也走上了國際主義戰士和“國際的音樂家”之路。星海音樂精神的最後完型,仍然是圍繞其早期人生定位,即學好音樂技巧,成功為國際音樂家而繼續拚搏。

在創作實踐上,他能克服異國環境、戰亂生活、病體損耗等種種不便,堅持民族化方向,努力向在中型器樂曲和藝術歌曲的高峰全面攀登,先後完成了交響套曲二部,交響組曲四部,交響音畫和音詩各一部,《中國狂想曲》一部、<中國舞曲>和<哈薩克舞曲>各三首,獨奏、重奏藝術小品數十首,藝術歌曲<七哀詩>等古詩十首、<漁父詞>詩歌十首。這些作品充滿了創造精神,是他堅持民族化方向的成果,也是一位作曲家全面走向成熟的標誌,當時就曾得到蘇聯著名作曲家格里埃爾、穆拉傑里、波波夫、科依什巴耶夫等人的讚揚,稱其是“對中國音樂寶庫的卓越貢獻。”(5)

其次,在認識論上,星海能結合生活、思想、創作中的實際問題,不斷深化對於“國際的”這一理想目標的認識,並努力提高自己作品的思想性和藝術性。這五年,星海完全生活在國際大環境中,他在作品和雜記之中常常直接表述自己關於“國際的”思考。如在《第一交響曲》雜記中寫道: “中國的革命是世界革命的一部份。(6)在《第二交響曲》雜記中説: “希望蘇聯和同盟國早日殲滅(德國)那些野獸。中國的勝利也就更快實現。”(7)在蒙古創作第二組曲<牧馬詞>時,説它“使我想念到祖國和世界之大。”(8)而第三組曲<敕勒歌>則直接歌頌蒙古人民對世界反法西斯戰爭的正義支援。顯然,民族的和國際的、愛國主義和國際主義的精神,在這些作品中達到了高度統一。

這些作品在藝術上的成就,也常受同行專家的稱讚。如列宁格勒音樂院敎授施泰因堡稱<中國舞曲三首>“以高度的作曲技巧,在作品中把鮮明的中國民族音樂因素與後期法國印象派的作風結合起來”。(9)波波夫代表阿拉木圖作曲家協會稱音畫<中國生活>“寫得富有自己的特色”,“創造了一系列非常富有表現力的音樂形象,它們完整地體現在”風景畫“的佈局之中”。(10)

總之,思想性與藝術性、民族性與國際性的辯証關係,使星海後期作品的文化意蘊有更濃的中國特色,使星海音樂的人文精神具有更深的國際主義內涵。

多元文化整合作用個人品格自我完善是星海人文精神完型的必然

星海逝世後,骨灰一直存放在莫斯科。骨灰盒用俄文寫著“中國作曲家,愛國主義者和共產黨員黃訓”。直到1983年,才恢復冼星海的名字並將他接回祖國,1985年安息在廣州星海園中,至此才算完成了“葉落歸根”的傳統宿願。隨著星海骨灰的回歸,人們對星海的認知,對星海作品的解讀,在多種取向中也出現了審“葉”追“根”式的文化取向。自然,經歷過留學、抗戰、流離異國以及多種文化薰陶的星海,其所落之葉已非原葉了。其中,中國傳統文化的情緒,西方現代文化的技藝,國際戰時文化的錘煉,中亞民族文化的豐彩,對於星海文化品格和人文精神的完型,都有很深的影響。

星海離國赴蘇時期化名黃訓,個中明顯寄托著他對祖國對母親的無限深情,也滲透的傳統文化濃烈的忠孝色彩。這種傳統情結,在他早期去國赴法時期的書信與作品中,已有頑強表白;二度離國期間,這類作品更多,可謂前後呼應、互為因果,甚至可在他整個十五年的生活與創作中,也是貫徹始終的主導之一。僅就其中期抗戰作品而言,就有歌頌忠烈的<梁紅玉>、痛斥漢奸的<打倒汪精衛>、批判奸商的<可是我問你>、訴説手足親情的<小孤女>,以及一些紀念歌曲、勞動歌曲等,都不同程度地蘊含著國人特有的傳統文化精神。

西方人文主義和現代文化技藝,其核心是反宗敎、反敎條、主人性、重人情,關注人對真善美的追求,以人和人的價值為衡量事物的標準;其技法,是突出以人與自然為對象,藝術的再現人本之美、自然之美。至於印象派音樂,更是突出人本主觀對聲光的感受,強調捕捉瞬息即逝的感覺印象,運用隱晦,玄美的音調,模糊、鬆散的結構,以及反傳統的作曲技法,創造新穎、雅致、清新、靈巧的音樂,以溫婉的方式力求給人以快感。這些概念對星海雖有影響,但其創作實踐卻並未照搬。相反,星海對待西方文化和傳統文化的態度一樣,他重視的是現代音樂的民族化和民族音樂的現代化。至於説他作品中包含著“當代西歐管弦樂技巧--主要為法國印象派技巧”,(11)甚至“後期法國印象派的作風”,(12)實際上正是印象主義重視人本感受與自然印象的主張,在豐富著星海的創作取向和人文精神。這從他最後一批作品裡可見一斑。

在星海後期創作生活中,異國他鄉的民情風俗、人文景觀,以及戰時文化和民族音樂走向等,都是他關注的熱點。例如管弦組曲<牧馬詞>和<敕勒歌>是歌頌蒙古人民生活與勞動的,充滿了作者對草原風光的獨特感受,洋溢著遊牧民族的文化氣息。又如交響詩《阿曼蓋爾達》是歌頌蘇聯哈薩克民族英雄和人民鬥爭的。曲中有作者對中亞風光的印象(遼闊·光明),對中亞人民的感受(艱難·樂觀),對鬥爭生活的認知(抒情·勝利)等。作品演出時受到哈薩克領袖與人民高度讚揚。此外,星海對烏茲別克也有很好的印象,還曾和遷居塔什干的列寧格勒音樂院師生共同探討東方民族音樂的發展問題,並得到蘇聯老一輩作曲家格里埃爾的指導。

通過上述活動,星海廣泛吸取異國文化的多種營養,諸如舒展壯闊的蒙古音樂,熱情奔放的哈薩克音樂,輕快抒情的烏茲別克音樂,以及孕育這些音樂的喇嘛文化、伊斯蘭文化、歐亞混合型文化等,都滲透在濃濃的民俗和民俗音樂中,不斷輸入星海的樂思寶庫,不斷激發星海的創作靈感。唯其如此,星海每到一處,總是孜孜不倦深入民間採風,先後記錄過數百首各國各族歌樂舞曲,並隨時用專業技法編配創作成藝術品,受到當地人民熱烈歡迎,令人至今難忘。

異國文化,他鄉風情,再美好也代替不了星海對祖國母親的思念。他常説,那裡的天然美景“飛鳥歌唱,牛羊遍野,在此使我想到祖國和世界之大,自己的渺小和正飄流在客途的心情。”(13)正是這些作品的創作,激發更多以“中國”命題的創作靈感,如各國同行所稱讚的<中國舞曲>、<中國生活>、<中國狂想曲>、<滿江紅>等曲,無不飽含著作者愛國思鄉的深情厚意和深刻創意,幾乎成為星海的總結之作。

音畫<中國生活>的樂曲分段,分別冠以雅俗共賞的四個標題:(1)“在河上”,用<船民歌>主題象徵民族的動蕩歷史,又像作者對少年生活的回憶。(2)“耕耘”,用<拉梨歌>主題象徵農業中國的多難與艱辛,也像是作者沉痛的呼號。(3)“青年苦力們進行著”,用<頂硬上>主題表現中華民族的拚搏精神,也如同作者戰鬥生活的自我寫照。(4)“中國農村之夜”,用<催眠曲>主題和富有幻想的色彩,寄托明天的希望,也象徵作者對和平的嚮往。這是一部“以新穎的富有個性的音樂語言寫成的” “具有獨特的抒情風格的組曲”。它是對中國勞苦大眾命運的概括,似乎也巧合了星海一生文化苦旅的歷程,因此當時就被稱為“無疑會引起蘇聯音樂界的注意,值得他們關注”的重要作品。(14)繼而,<中國狂想曲>又如同一個重要的補充,它完全以各具個性的民間舞曲進行分段構思,藝術地再現了中國人民優美抒情、艱苦奮鬥、歡樂喜慶等特有的民族性格,也好像預言中華民族解放鬥爭必勝、世界反法西斯戰爭必勝的未來。

通過這些具有總結意味的作品可以看出,星海人生品格中原有的傳統文化思想和忠孝仁愛之心,由西方文化和現代藝術培植的以人性論、人道主義、自然主義為取向的人文主義思想,經過國內外戰時文化的錘煉和中亞多民族文化的陶冶,這時已在文化整合中完型為中國式的人文精神,“這種精神表現於文學藝術是重情理結合,重社會性、倫理性的心理感受和滿足,而不是禁慾性的官能壓抑,也不是理智性的認識愉快,更不是神秘的情感迷狂和心靈淨化。”它概括體現了“中國文化以倫理、政治為軸心,致力於人格的自我實現,貶低物質享受的價值,重義輕利,以道制慾”等特點。(15)星海一生為把“音樂技巧學得很好,成功為‘國際的’音樂家”的理想,終於在這特殊的文化背景和特有的人文精神中得以實現。

星海音樂的人文精神,也代表了本世紀30-40年代的中國精神。

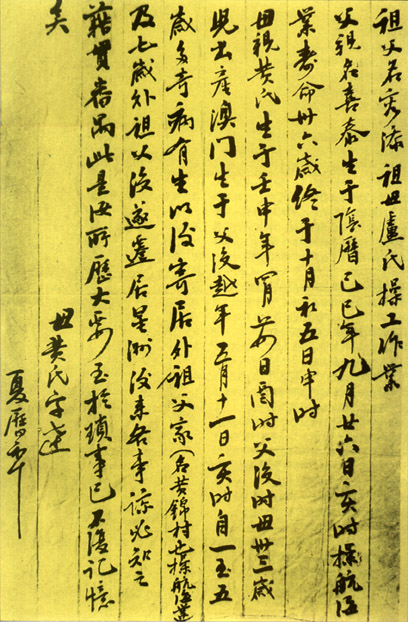

冼星海母親黃氏憶述家庭狀況

【註】

(1)引自<我學習音樂的經過>,《冼星海全集》,第1卷頁96,廣東高等敎育出版社,1989。

(2)引自<救國進行曲>,《全集》第2卷,頁2-7。

(3)同(1)頁103。

(4)引自<創作雜記>,《全集》第1卷,頁147。

(5)拉傑里<回憶中國作曲家冼星海>見<人民音樂>1955年第11-12期。

(6)<創作雜記>7,《全集》第1卷,頁150。

(7)<創作雜記>17,《全集》第1卷,頁168。

(8)(13)<創作雜記>12,《全集》第1卷,頁160。

(9)(12)<創作雜記>14,《全集》第1卷,頁167。

(10)(11)(14)<創作雜記>16,《全集》第1卷,頁67。

(15)引自《中國文化辭典》頁8,上海社會科學院出版社,1987。

* 馮明洋,1959年畢業於西安音樂學院,現為廣東省音樂研究所副所長、研究員,主編《樂迷--回音壁》雜誌,《中國音樂詞典》和《中國大百科全書·音樂舞蹈卷》特邀撰稿人,四卷本《中國近現代音樂家傳》編委,現任中國傳統音樂學會理事、中國音樂史學會理事、廣東省音樂家協會理事。