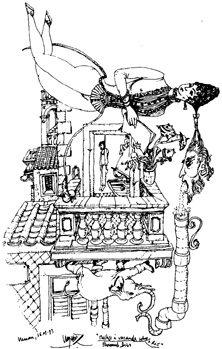

臨河陽台上的女人

躺在床上剛閉上眼睛,就看到眼瞼上的夜色滿是跳動不安的星星。不知這些颤動的星從何而來,是從一種漫長而無聲的孤寂所產生的疲勞而來呢,還是從歲月無情的靜默中講述的令人窒息的緊張話語而來呢。很久之前她就不説也不寫了。她把身體捲入柔軟而清爽的床單裡,這是她從古老的歐洲帶來的,是在很久以前用平靜的雙手紡織而成的。

臨河陽台上的女人

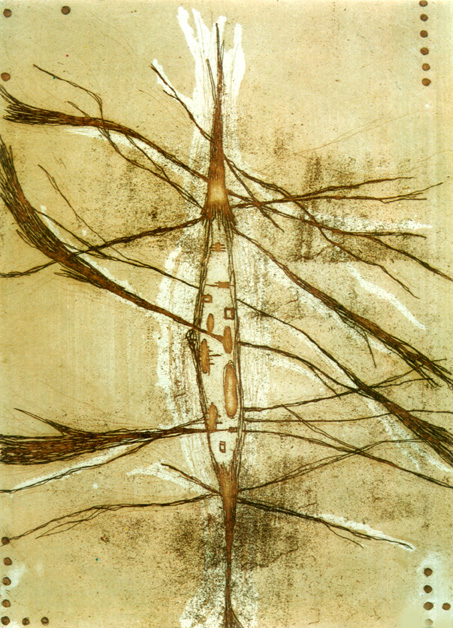

馬若龍作 (紙面水墨畫)

她睡著了,那是隨時間的流逝而容易產生的睡眠,是時間的聯結物。半夜她醒來了,迷迷忽忽地起身,突然襲來一股濃烈的、黏滯的難聞極了的氣味。她走向洗手間想確證那氣味是不是來自浴室,那裡有三層樓高的下水管道,而每層住有四戶人家,充斥著污濁的氣體。

錄像機的顯示器標出早晨4點。河面上升起一層乳白色的霧氣,一直爬到陽台上,貼在寬敞的玻璃窗上,剪裁成一幅竹林、芸香和嬌弱的茉莉花的圖畫。

臭氣並非來自浴室。她停在廳房中間,衣衫皺了,頭髮亂了,睡夢的香甜使她軟弱無力而又遲鈍。她想起了遙遠的童年時代的古老版畫,屬於一個幽居在家辣堂區的姑奶奶所有。她想起自己很小時就閲讀古老的宗教典籍,那些書藏在佈滿灰塵、昏暗不明的頂樓上面。她當時正在寫字。在月黑風高的夜晚,夢魔有時會闖進熟睡的女人的居室。惡濁的來歷不明的氣味總在表示有形無形的魔鬼來過。

她搖頭甩動頭髮,將窗戶全部打開,突然她嘲笑起這種早已僵死的信仰,它們留在記憶中可我們根本不會相信。那是當時的東西。一陣挾帶著污濁、穢氣的風低低地吹起,使街角陳年垃圾飛舞起來。千家萬戶陽台上鳥籠裡的鳥兒鳴叫起來,好像被風吹得喘不過氣來。雖然是五月下旬,紅色的合歡樹梢尚未綻開花蕾。新的一天正在慢慢地溫和地來臨。

她決定躺回床上睡覺。7點之前幾乎還有3個小時可睡。她斜眼從室內的鏡中照到自己。這是一塊魔鏡,是她在兔年花100塊澳門元從爛鬼樓上買來的。鏡子裡的她簡直使她認不出了,那是陌生的被精雕細琢的牡丹花環所鑲嵌著的女子。在浴室的鏡中她看到的祇是她自己: 黯黃的皮膚,過早長出的皺紋,雙眼黯淡無光,滿是倦意。然而在這個牡丹花環的鏡子裡她的雙眼有如另處海岸的金沙一樣閃光,這種形象給她帶來海灘、沙丘、海水和天空那無窮無盡的湛藍(有時這湛藍被強有力的潔淨的翅膀切斷)的記憶。這一切有如號角般響亮,由於那種神聖的強烈願望使這一切都變成了地中海世界那麼遙遠美麗。我出生在那裡,她帶著鄉愁轉向窗戶。她長時間望著中國境內的山崗,山崗位於珠江的另一邊。那裡灰色屋頂的幾何圖形依然諧調。一些少得可憐的庭園,綠色的花木稀疏可辨,被立體的方形建築物隔裂,被簇新的高樓大廈遮蔽,大樓越蓋越高,那好像是一種被注定了的希望。她撕心裂肺地愛這座不由自主的城市,由不同民族的多階層所組成。這座城市難道不是在兩種文明衝突的邊緣上誕生的嗎? 巴克斯(Bacco)和孔子? 基督和老子? 那該是彌平人類歷史的,焦慮的女人想到。周圍的竹子摩天蔽日,籠中的鳥兒都醒來了,叫著、唱著、鳴著、搖動著依然籠罩著夜晚的白霧的細小的鳥籠子。

澳門沒有醒,因為澳門從不入眠。她也一樣,近來睡得很少,渴望天亮。天亮她就可以去上班,她興高采烈,身上散發著昂貴的香皂氣味,外表上她履行著日復一日的庄嚴儀式,內在的心同那些按照一種隱秘的計時器的節奏生活的人們一樣緊張。

下午她要去學院,這是一所設立於翻新的舊樓中的新機構。甚至有跡象顯示,連精通風水的建築師的才能和開幕典禮的鞭炮都不能驅除她家中的幽魂。那裡曾在很久之前住過另一個女人,因失戀而死,當時身穿紅衣,結果世世代代都陰森可怖。八卦鏡,由道士指點才放在門口處的金魚缸,都不能抗拒這些奇異事物的無形陰影: 慈禧時代的歌聲片斷,失竊,莫名其妙的聲響,不可理喻的事件,都使這座屋的女主人們逐漸變得神經兮兮起來。

然而,那個清晨走向陽台的女人對此毫不擔心,她自少就習慣了舊屋的氣氛,習慣了那些傳説和屋裡的幽魂,她定期到那裡製作版畫,全心全意地將感受投到了銅版上。她在電解室、樹脂箱、濕紙和從英國運來珍貴的壓床之間來來回回。至於其它版畫家則傾心諦聽,靜寂無言,而那長期坐陣的老師,用著甜蜜的語調、儒雅的態度(比孔子更孔子),親手為聽話的新生製作將拿去參賽的版畫(那是一個要與香港教師一起競爭的版畫賽)。他説孔子認為為人親切比誠實,更為重要,而他就是被上天選來特地保護這個學院,他曾用盡一切方法(不管是明或暗)免其落入敵人手中。她就像妹妹一樣以其真摯的關切全力支持他,並禁絕不合這個世界之時宜的愚蠢的道德戒律。她會相信他嗎? 難道不是她母親給她取了“佳兆”這個名字嗎?

女人重新回到房間坐下,飲茶吃飯。吃廣東鴨和娃娃魚。她的頭髮披散在背上,十分光潔,皮膚閃耀出古象牙的光澤。她心存感激,在愛中學到了很多好東西,那是瘋狂但卻清醒的愛。沒有沉迷,卻很牢固;不是一個人,不是一座城市,而是生存環境本身,像一隻卑微的小蟲子在人群中喘息。在人群中,緩慢而無情地消散,忘記了自己的名字和人格。

早晨降臨了。沒有絢麗的光彩,沒有徹腑的清涼。女人依舊站立在陽台上。啊! 明天一定下雨,雨水慈善,將洗淨污塵,沖走垃圾,讓大榕樹重新恢復光彩和莊嚴的榮耀。她會去盧廉若公園,坐於紅樓之中,看楊柳輕撫湖面。這時,會像殖民時代的小説中的情節,會有一位帶著一本書的紳士來臨,眼睛像星一樣明亮,有一雙善於書寫的手。他在她身旁坐下,用細長的手指指示著那些文字,用一種美麗的古老的葡萄牙語説,基督誕生100年之前,蘇武寫下了這首詩。他出發去征討匈奴人,在大戈壁的邊緣上,寫下了這些詩句,這些詩句至今仍膾炙人口,朗朗上口如剛剛寫成一般。他的手指放在古舊焦黃的書頁上,用一種微笑表示著完全讚賞,他艱澀地翻譯著詩句,為他不能字斟句酌的準確翻譯而請求原諒,他艱難地尋找著與詩意最接近的詞,那已近乎音樂的完美,再完美不過了。他吟哦著:

結髮為夫妻,恩愛兩不疑。

歡娛在今久,燕婉及良時。

征夫懷往路,起視夜何其。

參辰皆已沒,去去從此辭。

行役在戰場,相見未有期。

握手一長嘆,淚為生別滋。

努力愛春華,莫忘歡樂時。

生當復來歸,死當長相思。

可是,女人未坐在紅樓的椅子上,更沒有年輕的詩人閲讀漢代的詩歌。清晨撕裂污濁的風而來臨,而女人依然沉浸在痴迷的幻想裡。有甚麼關係呢,太真切了,從關閘湧入無數匆忙的小販,帶著活魚、鮮豬肉、青菜、醃製品、家禽和無數新鮮、嬌小而含苞欲放的玫瑰花。

不錯,祇要我們明日還在活著,就會平心靜氣,雖被移植而依然存活,這種處於另一個世界的感覺是全部讚美和所有悲哀的源泉。

女人清醒了,離開了臨河的陽台,去上班了。她純真而無名,走在孩子和父母的人群中,他們走向學校;走在提鳥籠的老人中,他們走向公園;走在練太極的人群中,輕聲叫“買花”的花販中,走在手持拖把有如唐吉訶德的洗車工之中。

呵! 一切都像往日一樣美好。--她對麻木不仁的用赭土在人行道上寫著不朽文字的乞丐説道。

城市遊戲

早就收到一份諸神的禮物了: 一份像鑽石一樣堅硬而閃閃發光的禮物。那份禮物就是: 和心愛的男人一起生活。是的,同心愛的男人生活是諸神的一份熠熠生輝、令人躁動不安的禮物。每分每秒戰慄於同心愛的男人生活。這個禮物在日常生活的所有殘酷性和脆弱性中展現出來。

他像陽光明媚的一天一樣生活,讓每時每刻充滿生氣和樂趣,在一個威力無窮而又弱不禁風的時代,在呆滯的事物中間移動他令人艷羡的身體。她從樹窩窩為他採集一個隱秘的雪松林的松脂。他活得謹嚴而又迷醉,那是由毫無故事情節的日子編織成的壯麗生存。他常常和朋友們外出,無論早或晚,總會歸來。在浴室,他用那帶有大提琴韻味的嗓音發號施令: 給我搓背。她全神貫注,在那光滑而富有彈性的皮膚上弄出無數的泡沬。她內心充滿對這幾乎冰冷的肌膚的驚讚,像剛剛盛開的花瓣一樣滑爽而又柔軟。他吟唱著享受水的沖洗。他的情感輕率而又粗魯,從不知感激甚麼。她跪著用乾淨的毛巾擦乾了他的雙腳。

她屬於他。他佔有她,那是戀人的特權,享有她所有的財物: 車、手錶珍藏,還有漂亮的塑料和鋼製的玩具槍,星期六下午,他們拿著玩具槍在氹仔公路旁廢棄的煙花廠玩打仗遊戲。

他知道自己被愛,但從來不想她。

她編排每日的活動表,以免全身心陷進去。愛的銷魂是致命的,全身心投入可招致損害。週末,她一個人漫步,隨興而行。城市如同一隻雞蛋呈圓環狀,到處人聲鼎沸,這使她如一滴水溶入大海,不易被辨認出來。她在人群中走著,想感受一下無數陌生者的氣息。按照行人的節奏呼吸是一種富有刺激性的城市遊戲,並從那些手拉手的人的眼神來猜測他們的慾望。要麼就輕柔地讀著廣告牌上錯字連篇如逃學貪玩的小男孩寫的葡萄牙文: Lovo de Porecelana e Louca de Seng Long(星龍瓷器陶器店);Centro de Coração Design(心臟設計中心);Cobertores de Sede Pura (真絲被);Loja dos Passarinhos Quadrupedes(四腳飛鳥店);

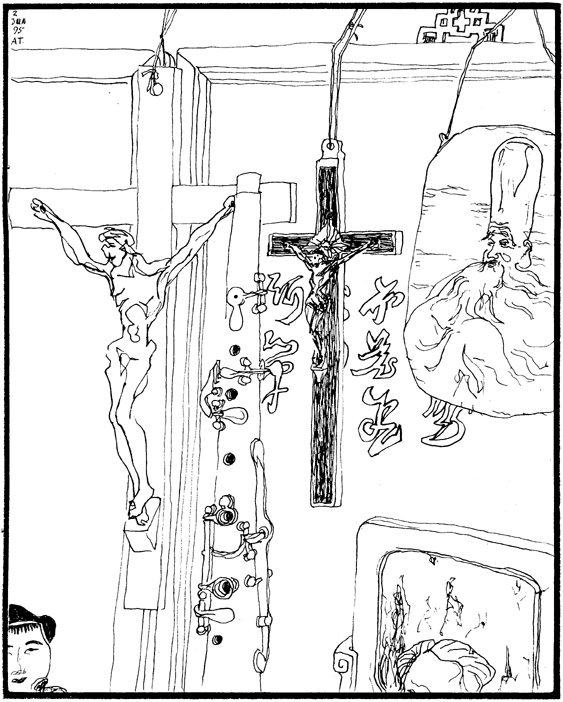

城市遊戲 阿達貝托·但苿羅作

--這是一片可以容忍的錯誤的海洋,在荒誕的霓虹燈光中閃爍。不知為什麼,在這毫無章法的書寫中傳達著一種寬容的信號: 可以寫錯。城市並不會因此而傾覆。Brinquetos e Bicecretas(玩具和自行車);Artigos de Vestiariu Reuniao e Cial(服裝製品總匯有限公司)。她唸著,深呼吸著,高興地前行。

她最心愛的旅程是走下大三巴石階,穿過街巷來到爛鬼樓街。在石頭平台和大炮台之間的地段上,孩子們燃放爆竹,吹著肥皂泡泡。剛剛剪好的草坪發出清香。一個算卦的老者在合歡樹下研究著命相。大三巴的正面牌樓是一種神秘,它高高屹立在空中,沒有更多的護牆來支撐。這是一朵石頭塑成的花朵。它是無形的大教堂的大門,由一場聰慧的大火雕塑而成,將金碧輝煌的屋頂化成一片灰燼,使教堂的土坯牆變作殘垣斷壁。從前,成群結隊的僧侶和信徒嘰嘰喳喳地走下平整光潔的階梯,然而,肆虐的颱風將偶像那大理石的最後一點回聲吹得無影無蹤了。那些有關有一千個怪僧塑像的地下陵墓和收藏神聖寶物的古老傳説,深深埋到了地下,埋在石階下面了。當然,它們也保存在老年人的故事之中。有些東西一定被寫在某處,寫在城市的某個地方。確實,那在城市的富有彈性的皮膚上所觸動、震蕩、搖擺、前行、卷曲和傳播開來的一切,繪製並描劃了一幅圖畫,一卷不朽的典冊。

女人蹲在爛鬼樓街心的地攤邊,翻弄著中國的古玩雜貨物品。她讀著暗銀色的字跡: 小巧的頂針、精細的法瑯髮夾,手工講究的刮舌器。有一天,她看到一尊耶穌受難像,花了6塊澳門幣買下了。另一天又找到兩尊,有一尊十字架已經斷裂了。兩尊全買下了。下個星期六再回來,有更多的耶穌受難像。全部買下。整個星期天的下午她都在花時間清潔、刷洗和整飾這些雕像。她用一方絲巾將雕像全部包起來。她一門心思找一個可以裝下這些雕像或許更多其它雕像的盒子。

(我將這些基督雕像一個接一個放進一個虎目色的漆盒內,毫無疑問這些耶穌受難像屬於已散失的念珠串,這尊像應有一個很粗的念珠串,過細的珠串無法承受這座像的黑木的重量,而耶穌基督雕像應該是鉛製的,在損毀的銅包皮下可以看到鉛的閃光。損毀處在膝部,平緩的胸部和已缺失的荊冠的位置,它們都磨得平整光滑,可見該有多少虔信的手在那裡撫摸過。

我已有了18尊基督雕像,一些大的,一些小的,最後擁有了一尊飾有花紋、玫瑰顏色的微型銀像,它該有一個銅束帶,不過我在爛鬼樓街的地上從一隻放滿多色金屬物品的破碗中找它出來,它卻沒有生鏽。我用指尖抹去它身上的塵土,它閃閃發光。今天依然閃閃發光,精巧得該是花邊的一部分,或許是戴在小姑娘身上的珠串。也許,誰知道呢。最美麗而神秘的一點是,它好像是銅做的,十字架有鑲嵌的細木,用釘住並穿透基督雙手的大釘子固定。基督的腦後有一個三角形的光環,從那神聖的面部發出的幾乎熄滅的光依然可見,然而,這算什麼面部呢,祇剩下一個瘦削的女性氣的橢圓,眼睛早已磨損。望向右手,光滑的懷抱好像凝固了一個深深的呼吸,這就是我主基督在人們發出的深重的抽泣中安息而痛苦呻吟時將要發生的事。細削的腰部移動著一個萬有--虛無(tudo-nada),轉向右側,噢,多麼神秘,展示出一個好像母親般的渾圓的臀部,我深知這一假象的形成應歸於那些祈禱者的觸摸、撫愛和拂動,以至將這裡原有的護住救世主赤身裸體的細環給弄損了。可是,這種形象令我困惑。我不可抗拒地想到這個女性形的基督,是既為父又為母的上帝,而基督和教會的聖母祇能是同一個人,亞門。

這些遺落下來的十字架源於何處呢,是來自聖母堂(S. Lázaro)還是崗頂(Santo Agostinho),是來自西洋墳場(Cemintério de S. Miguel),還是來自大三巴工程,我不清楚。我祇清楚我在街上買了這些雕像,我翻動著舖於地上的塑料布上的物品,那裡擺滿了古銅錢,掉了針扣的胸針,無帶手錶,不成對的耳環,護身符,彩印符籙,石印的古舊的曆畫等等。有時會有耶穌受難像。幾多,錢-呀? --十蚊。--十蚊? 好貴。便D,得唔得? --得啦! 兩個十二蚊。

這尊好像是用同一雙手塑造的,祇不過其中的一尊頭上的光環是圓形的,且沒有寫“INRI”的字樣。有些塑像的十字架的各端有百合花狀飾物,百科全書上説這是聖地亞哥(S. Tiago)十字。另一尊,耶穌平展於十字架上,僅有3厘米長,手指兩兩分開,手臂上和雙肩上纖弱的肌肉塑造得很完美。肋骨歷歷可數,腹部凹陷下去,腹肌緊繃,顯示出巨大的痛苦。縐縐巴巴的鬢骨,低垂的眼皮,鼻線,唇彎飽含無窮的悲哀,這一切均雕塑得如此精確生動,無論從正面還是側面去看,那種感人的表現力都是相同的。兩臂的上下端可以看到這樣的字樣: STAT CRUX DUM VOLVITUR ORBIS。

兩尊像未註明“何地製造”,更未註明廠商徽號或工匠的記號。在歐洲的任何一個城市,這些僅僅會是古老的虔信物品。在這個以神的名字命名的城市,則宣告著航海的神奇魅力,並顯示著聖體的暖昧不明的神秘。)

安娜! --他在屋門口大叫。回答他的是靜默,作為一種小小的背叛,一個對其不公正的小小不滿而讓他去著急吧。

遠遠傳來塔石球場上運動員的呼叫聲和鄰近學校庭院裡孩子們的歡笑聲。

安娜·路易莎! --他再次叫起來,但已沒有了信心。他站起身,在鏡子上看到了自己的目光。專心致志地脫下衣服,穿上浴衣。他微笑著用廣東話無傷大雅地詛咒,可是,那張僵硬的嘴立即用葡萄牙語罵出一句粗話。甩下浴衣走進浴室。再次罵了起來: 沒有人給他遞上乾淨的毛巾。去了哪兒呢,他驚慌地想著。他用早晨用過的毛巾擦乾身體。不知為什麼,他竟微微地感到負疚。最近他有些不大注意去嘗試他的男性魅力。這是誘惑的溫柔力量。他在鏡子裡看著自己毫無瑕疵的裸體。這身體有如一塊圓石,一塊水晶。這是這空寂無人的房間內完美純潔的裸體。可這裸體沒有女人那默默欣賞的眼睛又有何用呢。他覺得自己受到了忽視,很快穿上了衣服。

她到幻境漫遊去了--他大聲申辯著,內心想,若非如此,就是從真實世界消失了。突然,他好奇起來,用審視的目光掃視了一下房間。打開兩個抽屜,在折疊得整整齊齊的白衣服中探尋著。打開了一個衣櫃,他對著玩具槍的美麗線條微笑了。突然,他的手無意中抓住了黃色漆盒。他停了一刻沒有馬上打開。他感到盒子的份量,陷入思索;該不是錶吧,難道還沒聽到裡面的機械走動聲嗎? 他抱起盒子走向昏暗的走廊。

在襯有一塊絲巾的盒子裡,一個又一個堆放著光潔而肅穆的古舊的耶穌受難塑像,擺放得毫無次序。

耶穌! --他再次罵道,這次是用英語。--Where this come from?(這些東西從何而來呢?)她何時變成一個篤信宗教的人而我一無所知?

他走到陽台上,四處張望,郤沒把成群的樓房和那些平靜地泊在混濁青黃的水面上船隻看在眼裡。那邊,黃昏已降臨在中國境內的山上。他空虛不安地點燃了一支香。他問自己是否應該出外吃晚飯還是應該等她回來。還是乾脆甚麼也不吃。他的困惑祇持續了一支煙的時間。雖然朋友們從那時起祇會等他兩個鐘頭,他還是拿起了BP機、錢包、車匙、遙控器,走出家門,沒入濃重的夜色中。

城市遊戲 阿達貝托·但苿羅作 ^^毒藥 7點半鐘,夜很沉悶。天空黑沉沉的。而昨天我抵達時,滿天繁星,像寶石一樣閃閃發光。 風吹得高高的,椰樹發出嗚響,棕櫚樹冠瘋狂地撼動;伴著海浪不息的咆哮,被囚禁的家猴尖厲哀號,一隻不知名字的鳥悲切而定時地啼叫,而蟋蟀、蟬、青蛙和蟾蜍的叫聲組成了大合唱,使遲來的睡眠極其不安而短暫。 昨天我夢見了你,是破裂和分手的夢,醒來後不知身在何處,現實比夢境更陌生: 四周牆壁懸著聖母、耶穌的畫像,簡直是一串巨型的玫瑰念珠。從天花板吊下的蚊帳像一幅紫紅色的幕,給所有的東西染上一種透明的玫瑰色光澤。 今天早上我花了一些時間來看桌上的東西,一隻玫瑰色的玻璃燃油台燈,一本阿加達·克里斯蒂(Agatha Cristie)的小説《Vallon》,還有一本關於民族英雄的書《Noli Me Tangere》,封皮已經破損,滿是污漬,一本建築雜誌,一副帶有春宮圖的撲克牌,一串藍色的放在一個透明塑料盒裡的念珠。一些毫無倚靠的物品,一種無象徵意義的現實的某種變形。一些東西屬於屋主,另一些則是來此消夏的人丢棄的。一切都如此陰險似乎充滿敵意。在綠色發藍的大水果形的塑料雕塑上方,發出一束扭曲的黃光。你如果在這裡就像針剌一樣折磨我,因我徒然想象你看待這些事物那樣看待它們。 有一夜我住在這裡,早晨6點我被公雞尖銳的啼嗚、孩子的哭聲、街上沙沙的掃地聲、狗叫和窄窄的鵝卵石階上方小餐館鳥籠裡八哥的聒噪吵醒了。我醒了,感到從前和將來,這座小屋似乎永遠是我的房間,在一個小村莊的棕櫚樹冠下,在陡峭的海岸上,在一片椰林之中。這種奇異感使我環視了一下周圍的每件東西,而那所有的東西的綜合,那珍貴的裝點,若非歸結為我昨天剛剛到來,那一定是歸結為一種視覺上的慢性疾患。 藍色的海,我自言自語。假日,藍色的海、潔白的沙、珊瑚、貝殼、椰樹。霧色蒼茫中綠色的山,細長的船劃破水面,傳來古老的太平洋歌曲。然而,透過矇矓的玻璃窗中看到的一切都模糊不清。我知道你在等我,對著鏡子排演要告知我的話。祇有我從紛亂的離緒聽到峰景花園(Peak Garden)的庭院中的回聲。孤獨是強大的。如果你在這裡一切均會改變。我不知道你將會如何看待我目前簡簡單單地見到的一切。 我走進旁邊的房間,以為沒有人。我驚異於那精嚴的整潔,一股無名的香水味幾乎令人覺察不出。在掛著薄紗簾布的兩扇窗戶之間有一個衣櫃,細木雕花,鑲著兩面鏡子。一面窄而長,另一面圓形,高度正好照到人的面部,鏡邊飾有質樸的玫瑰花。在未舖塑料桌布的桌面上,放著古舊的燃油台燈。白色的蚊帳打了一個大大的結,懸掛在床的上方。白色床單兩隻枕頭,一端有刺繡,用葡萄汁顏色的線在潔白的棉布上繡著一個名字: 阿依達(Aida)。一條繩子從房樑之間穿過,在牆角天花板傾斜的地方,掛著一些用衣架撐起的衣服。我看著這些衣服,沒有動,像在博物館參觀甚歷。幾條牛仔褲,細細的,長長的,洗得褪了色。一件女櫬衫,沒有另外的裝飾物,祇有一排鈕扣和一些凸顯的螺紋。一件土色的毛衣。一牛赭色羅緞衣服,既沒有口袋也沒有扣子,直直地垂了下來。一切都如此節儉卻又明顯實用,我幾乎不相信地想著。但是確實如此,那個住在這裡的人,或那個暫時居住在這裡的人,有著極其強烈的喜歡整潔而又樸實自律的傾向。這些衣服的擺放方式及其尺碼明白不誤地顯示著穿這些衣服的人身材頎長而敏捷。 在熟透的果實的熱浪中,在一個滿是蚊蟲吵鬧嘈雜的天堂裡,有人竟生活得一絲不苟,簡直難以容忍。我打量著周圍的一切,再次細緻入微地打量,想找出那種整潔中的一點瑕疵來,真是令我莫名其妙。會不會有一把帶著髮絲的梳子? 帶有黃斑的領子? 任何小里小氣,女里女氣的小物件就能成功地粉碎那種和諧。但是我一無所見,祇找到了必需的嚴格的物品,一派謹嚴的潔淨,簡直是一塵不染,不通人情。 這樣,慢慢地好像有人揉搓一件鉛衣。我意識到那是自己的身體,同時想象著那個姑娘一定很美。白皙健康的皮膚,茶色的雙眼,大提琴顏色的頭髮。姿態的穩健,不苟言笑,態度莊重。她神秘而含蓄的生活永遠是我想象的迷狂所難以企及的。 一種無言的憤怒,一種內心的恐懼模糊了我的視線。我雙膝跪在地毯上。好像在一個夢中,我聽到你被另一個女人的慾望所蒙蔽的聲音。恐怖的音樂在我耳邊無動於衷地迴蕩,將往昔的種種細節全帶了出來。我明白,我以一種無數歲月獲得的古老知識懂得人,我將不帶寬恕地痛苦下去。真是痛心,還有其它極端嚴酷的想象得到的痛苦。帶著口中苦澀,我打開被古老的故事的純潔弄得吱吱作響的抽屜。我祇看到潔白的內衣,沒有花邊和絲帶。我關上抽屜,對自己得以窺見那種親密而感到恐慌。我站起身,整個房間在我的腳下滑動,在我的周圍旋轉,像一幅馬若龍剛剛完成的圖畫,屋外,椰樹、藍色的大海,一條名叫“紅珊瑚”的船停在沙灘上。 我緩緩回到自己的房間,拿起已寫好地址的信: 澳門,東望洋新街峰景花園第三座2B。我撒碎三頁筆跡潦草的信,也撕碎了信封,來信地址是薩班,布埃爾圖·加萊拉(Sabang, Puerto Galera)。我知道,如果你收到信一定會來。我想象你在黃昏時刻坐在涼台上喝著可口可樂,聽著你喜愛的音樂。那些和平的蜥蜴個子肥大,正在燈光周圍捕捉蚊子。果樹上的芒果和麵包果散發出濃烈的夜香。一群小女孩像麻雀般在“紅珊瑚”上跳來跳去。而那個不知名姓的姑娘像一縷清風朝海灘飄去了。那個我從未見過的姑娘,像一支海螺光滑而閃亮地消逝了。沒留下話語,更沒有過去。太平洋柔和的夜在黑暗中開放出如陷阱一般甜美的花朵。我的心再次因嫉妒的可恥而死去。這比被愛情出賣,發現背叛的痛苦更加強烈。我撕碎了信,暗暗作了決定。我狂躁地以為白夜的孤寂是必有的。因為我不再對你説你來吧。因為你不再能欺騙我吸引我了。所有的是在棕櫚林中迴蕩的一種惡意的黯啞的鼓噪聲。我站立著,在你身後,手放在你的肩頭,呼吸觸動你的頭髮,我內心愛的苦味將會慢慢變成毒藥。 呂平義譯 </figcaption></figure>

<img data-cke-saved-src=)

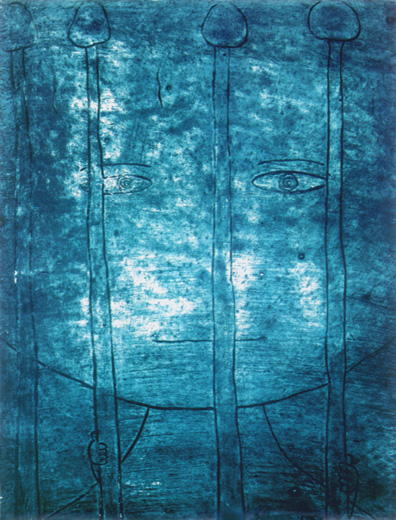

她們的最佳狀態--三心兩意 安娜貝·佳娜斯*作

她們的最佳狀態--揮霍無度 安娜貝·佳娜斯作

她們的最佳狀態--深藏不露 安娜貝·佳娜斯作

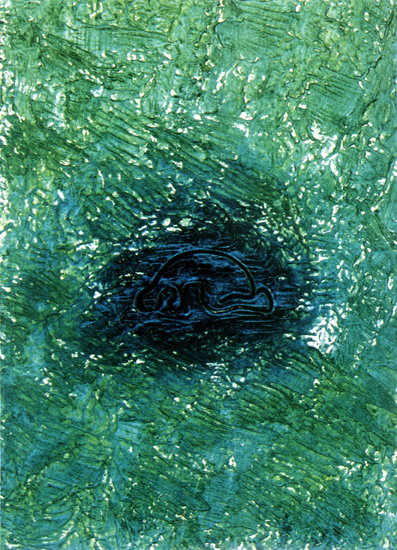

困 吳少英*作

啤(版畫) 吳少英作

叢(版畫) 吳少英作

人物·少女 袁之欽*作

(宣紙64×64cm)

蓮 黃豪生*作

小軛門 晴蘭*作

歐洲情懐 琥茹*作

激情 張美雅*作

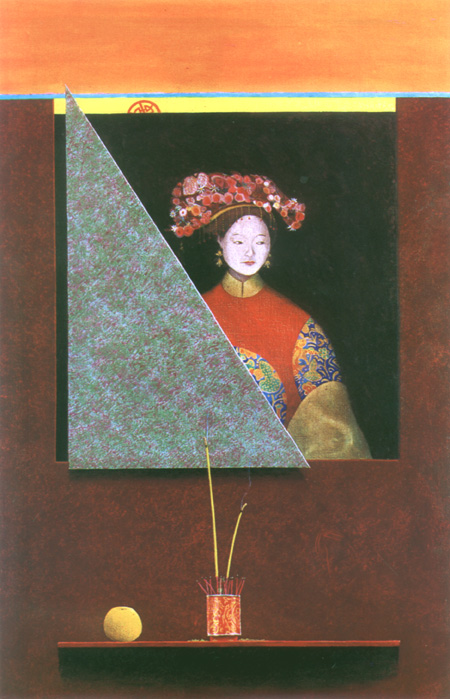

滿洲新娘 努諾·巴萊托*作

無题 查墨·阿濟涅拉*作

無題 埃爾薩·凱撒*作

*Fernanda Dias,畢業於法國Amiens美術學校,版畫家,詩人,小説家,曾參加各地版畫展,1992澳門小説比賽獲第三名獎,曾出版詩集《紙的歲月》(Horas de Papel)。

*Anabela Canas,生於聖塔倫(Santarém),1987年畢業於里斯本高等美術學校,同年於澳門定居,曾於澳門、葡萄牙、印度、日本舉辦合展或個展。其作品被澳門文化司署、東方基金會、澳門政府和澳門貨幣匯兑監理處收藏。

*吳少英,生於澳門,1986年於澳門美術協會隨譚智生學習繪畫,1990年始在澳門視覺藝術學院進修,曾獲“中葡對話繪畫大賽”銀獎及視覺藝術學院版畫年獎,被邀往英、葡、日、港、台展出,近年沉醉於水墨筆染,1993年由東方葡萄牙學會主辦水墨畫個展,作品為美術館、私人機構及中外人士收藏。

*袁之欽,澳門視覺藝術學院女導師。其藝術表現如下:個人畫展:澳門東方基金會畫廊、澳洲墨爾本<東西畫廊>;雙人展:<繆鵬飛、袁之欽>畫展於賈梅士博物館、墨爾本<東西畫廊>;<袁之欽、陸康書畫展>於澳電大廈展覽;重要聯展:第二屆<亞洲國際藝術博覽會>於香港,各屆<亞洲藝術家聯盟>展於新加坡國家博物館、馬來西亞、吉隆坡國家博物館,及台灣、日本、南韓、印度、廣州各屆澳門藝術節展覽、澳門現代畫會歷屆展覽、(穗、港、台、澳)女子書畫聯展,巡迴展於廣州、香港、澳門等等;獲獎:<全澳書畫聯展>獲“創作褒獎”、第五、六屆“全澳書畫聯展”二次連獲中國畫冠軍、第一屆<澳門藝術雙年展>獲“榮譽獎”。

*黃豪生,在美國學習攝影並於1991年獲美術碩士學位,曾獲澳門文化司署的獎學金以進行《內》攝影計劃,1999年展出,作品曾在澳門、葡萄牙和美國參與集體或個人展,現任設計院藝術中心(Art Center College of Design)攝影教師,並擔任澳門視覺藝術學院製作培訓員。

*Fernanda Dias,生於下阿蘭特茹的莫拉(Moura,Baixo Alentejo),1986年定居澳門,師從巴特洛梅·桑巴托教授,現任澳門利宵中學教師,兼於澳門視覺藝術學院從事版畫創作。

*Joana Ling,生於新加坡,畢業於新加坡教育部師範學院(Singapore Ministry of Education Teacher Training College),1980年旅居澳門,1989年獲東方基金會獎學金於里斯本社會傳播藝術中心(Centro de Artes e Comunicação Social de Lisboa)藝術學院學習,1992年加入澳門文化之友繪畫中心(Núcleo de Pintura do Círculo dos Amigos da Cultura de Macau),曾於澳門、香港、中國、新加坡、台灣、南韓、日本、澳大利亞和葡萄牙舉辦合展和個展,1993年獲澳門第一屆雙年度藝術榮譽獎;1995年獲新加坡藝術獎;入選《吉尼斯世界大全藝術人物》(Dictionary of the World Chinese Artists Achievements)。

*張美雅,1987年開始版畫創作,參加過多個畫展。<激情>乃她最新作品,表現意義轉化變成錯綜複雜的激情過程。

*Nuno Barreto,波爾圖美術學校助教,現任澳門視覺藝術學院院長。

*Jaime Azinheira,生於貝尼施(Peniche),曾於波爾圖高等美校學習造型藝術,專修雕塑,作品曾於葡萄牙和德國參加合展或個展,作品被加亞市圖書館(Biblioteca Murnicipal de V.N.de Gaia)、高秉根基金會現代藝術中心(Centro de Arte Moderna da F.C.GulbenKian)、塞維拉市政廳(Câmara Municipal de V.N.de Cerveira)、塞拉維基金會(Fundação de Serralves)和船俱樂部(Clube Náutico Caminhense)收藏。

*Elsa César,生於波爾圖,波爾圖高等美術學校雕刻進修課程畢業,波爾圖高等專業學校藝術教師,倫敦大學弋斯密斯學院(Goldsmith′s College)1988/90年度碩士,波爾圖理工學院1988/90年度獎學金獲得者,曾於葡、法、英舉辦集體或個人畫展,1991年獲“波爾圖酒”獎,1992年獲“儒利奧·雷贊德”(Júlio Resende)獎。