19世紀和20世紀初訪華的西方人,來自以男性為中心的社會。在那個社會裡,女子婚前從父、出嫁從夫,直到本世紀初,法律賦於女性獨立自主的空間,是少得可憐的。女性被視作從智力到體能,均低於男性的弱者,甚至穿的戴的,無不限制著其行動的自由。本文對當時作客中國的西方人所寫的原文進行了研究。但必須記住: 這些西人對華人的觀察和描寫,總帶有時代局限性。本文所引述的,及摘自一本較大型的著作,是基於其歷史意義而並不代表本文作者的觀點。其論常常表現出一種文化差異的優越感: 凡跟我們不同的文化,即次等文化。我的著眼點並非在於體現西方的種族優越感,而在於介紹中國婦女一些普遍的形象。為方便起見,下文用簡稱“西方”和“西人”這些詞語以指用英語寫作的作家,他們多是英國人或美國人。

稍微知道一點這些作家自身社會中婦女的地位會有助於瞭解這些作家的立場。同時,我將介紹一關於緊身胸衣的辯論以及對束腰和纏足作比較的資料。我這樣做的原因是: 第一,束腰和纏足都有性方面的涵義;第二,一些作者把兩者進行對比,他們將過份束腰視為一種荒謬而危險的潮流,並以同樣的態度看待纏足,認為那也祇不過是一種荒謬的風氣。然而,束腰僅被作為婦女本身愚昧的證據,纏足則被視為中國人的殘忍和麻木不仁。

19世紀西方婦女的生活,由社會習俗和禮節所制約,大多數人,不分男女,對此皆無質疑。男性在家庭中佔支配地位,祇有少數婦女能擺脫這種壓制,至於得到丈夫支持的就更是少之又少了。但即使在這極少數的例外中,能對男性的優越地位提出質疑的並不多見。曾經單獨遍遊非洲大陸並與食人族交上朋友而不被吃掉的瑪麗·金斯萊(Mary Kingsley),斷言議會不適合婦女。(1)卓有成就和影響力的佛羅倫斯·南丁格爾(Florence Nightingale)反對婦女運動,一些不隨波逐流的婦女贊同婦權,但對婦女運動則有所保留。

如果女權運動有過領袖和追隨者,保守勢力得到的支持,卻也絲毫不少。散文作家莎拉·史迪克(Sarah Stickney)曾被尊為婦女問題的權威,她以埃利斯夫人(Mrs Ellis)這個稱謂更為人熟知。她同傳教士威廉·埃利斯(Willians Ellis)1837年結婚,夫妻共同致力於禁慾運動。她那套哲學的要素是: 女人的職責,是服務其周遭的人,尤其是男人,並提供一種能起穩定作用的道德力量,通過男人,特別是通過丈夫,對社會產生影響。作為一個女人,其最可寶貴的東西應是“品德高尚”。她的無私精神,真要比她翻譯古羅馬詩人維吉爾(Virgil)作品的能力,更值得讚賞,忘我地為他人的快樂作出貢獻,是女人應該養成的素質。埃利斯夫人的觀點是個極端的例子,可是對許多女人來説,無私地為男人服務這個概念,是再自然不過的了;對於她們來説,理所當然地正是一個女人該扮演的角色。女性腦容量比男性小的科學論據,被用作女性智力比男性低的證據,這與以所謂科學“證據”解釋種族差異的做法何其相似乃! 耳熟能詳“無可置疑”的科學論據,令人想起那用以證明其它種族劣於白種人的論據。對女人是一種“附屬生物”的看法,婦女本身全無進行駁斥。

令婦女堅守在其傳統地位的其中一種方法,是強調其穿戴和言行舉止的規範。在不同場合該穿甚麼戴甚麼,該如何表現都有明確的規定,整個19世紀,書報雜誌不斷談及各種禮儀。例如,19世紀末,漢弗萊斯夫人(Mrs Humphreys)寫道:

再沒有人比女人自己更清楚現代的裝束是多麼的不便了。我們唯一不發牢騷的時候,是當見到一穿著“合理的”服裝的大姐……。我們拿她那平底斜紋薄羢鞋跟我們那光滑的漆皮鞋相比,儘管我們的鞋子是那樣的可恨: 鞋頭是那樣的尖,鞋底是那樣的窄。我們就其沒型沒款的外表,跟我們那時髦的款式相對比……。可是不一會,我們就又感覺到鞋子把腳夾得難受,還有那緊身胸衣,又寬又闊的裙子重量叫人受罪,帽子、髮夾帶來的種種麻煩,令我們不禁可憐起自己來。(2)

一個女人若想不被人認作粗鄙,就必須謹守穿戴的規矩,即使是最低層的婦女在力所能及的範圍內,也儘量模仿“上流社會”的女人。緊身胸衣是穿戴得體的女人衣櫥中不可或缺的部份,其作用不僅僅如漢弗萊斯夫人隱喻的,把身體束成想要的形狀,它還有著更深一層的意義。

緊身胸衣和女人

緊身胸衣有點像盔甲,裹著由胸至臀上半部的部位,用細斜紋布或硬布縫製,前後均由鯨骨繃得板挺,並用堅硬的鯨骨或鋼片架從背後束緊。一些緊身胸衣還有兩個杯形的墊子以承托胸部。當時的潮流時尚小臀、細腰、大胸脯,緊身胸衣的作用,就是緊束腰部和臀部,把胸部往上托。母親們被告知,穿著緊身衣的妙法,莫如讓她們的閨女趴在地上,做母親的一腳踏著女兒的後背,使勁地把束腹帶抽緊。

市面上出售的緊身胸衣可謂林林總總,一種似乎特別令人不舒服的叫做“離婚緊身褡(Divorse Corset)”,此“離婚”不是指夫妻離異,而是指讓兩隻乳房“勞燕分飛”,“將一塊三角形兩邊彎曲的鐵片或鋼片舖上護墊,放在兩隻乳房之間,強使其向兩邊撐開,以製造一種希臘式體型(Grecian Shape)”。至於1811年所描述的“孕婦胸衣(Pregnant Stay)”,則是將準媽媽的軀體,由肩至臀,完全密封,精心支撐,以將“女性懷孕期間自然隆起的部位,壓縮至理想的形狀”。(3)

根據韋爾烈特(Willett)和坎寧頓(Cunnington)在《內衣史》(The History of Underclothes)中所説,18世紀末19世紀初的緊身胸衣格外緊束。然而大衛·肯滋爾(David Kunzle)在反駁海倫·羅拔斯(Helene Roberto)一篇文章中的某些説法時指出: “束腰帶和緊身褡這個題目僅僅是服裝史的替罪羊”。(4)而羅拔斯則斷言,“在整個19世紀,穿著緊身胸衣在英國和美國幾乎是普遍性的”。雖然她亦承認,繫帶的鬆緊程度,乃視乎“場合、年齡和婚姻狀況而定”。她的論文指出那緊身褡的一個邪惡目的: “女性自嬰兒時期起,就開始受由緊身褡象徵著的順從和自我虐待的角色所束縛”。(5)她大量引述《英國婦女家庭雜誌》(English Woman's a Domestic Magazine),指出束腰帶的捍衛者“使用自虐被虐狂的語言,談論及‘檢點’、‘拘束’、‘順從’和‘屈就’”。她還提出,對於束腰,一些男性記者有著變態的戀物癖好和崇拜傾向。她舉例説明,男人也自詡對小蠻腰特別著迷。她同時認為,穿著緊身褡在當時亦被視為一種道德規範。(6)

但是肯滋爾反駁這種説法:

那並非如羅拔斯所説的,不穿緊身褡的同把腰束得緊緊的女人有同樣的可能被視為“行為不檢”,事實上,人們有時會將過份束腰同賣淫連繫起來。(7)

肯滋爾的論點是,過份束腰僅為少數庸俗的中下階層所奉行,遠未達到普及的田地。他肯定地指出: “過份引人注目的腰肢,是暴發的、庸俗的、未逮有閑階級標誌。”(8)他指出: “19世紀的衛道士,把束腰看成是一種被他們斥之為‘不道德和不自然’,是在性方面作充份表現的詭計”。(9)正因如此,在那些對束腰和纏足作比較資料的作家當中,許多男作家對前者表現出明顯的憎惡。此外,這些男作家當中,沒有一位對纏足的性涵義有任何暗示,倒有數位女作家提到纏足隱藏的性涵義,但又無人支持這種觀點。再説,在介紹了纏足與束腰之間的平衡關係後,她們並無對之作進一步的討論。如果説肯滋爾是對的,那是由於束腰明顯地是表現性方面的吸引力,同“正常”地使用緊身褡正相反(許多人認為正常地使用是有好處的)。不論是緊束還是一般的收緊,時代的見證,正如一本正經的的漢弗萊斯夫人所説,一切緊身褡都是不舒服的。很顯然不論男女都覺得,由緊身胸衣束成的體態,要比自然的體型吸引力大得多。

自然,醫學界更多的關注是婦女的健康,而不是她們是否擁有纖細的黃蜂腰。但是,這不等於説他們全盤否定緊身褡,而祇是認為,束身過緊,對婦女的健康有害。卡布林女士顯然是深受她丈夫對束腰的見解影響,她引述一本醫學書籍也許正是她丈夫“郭布蘭特(Copeland)醫生”的一本著作《醫學辭典》(Medical Dictionary)第855頁,來説明她那“衛生的”緊身褡的效用:

關於胸衣的使用,必須留意一般胸衣的結構,它們是為壓縮和歸攏下肋骨;縮窄胸腔、尤其是下胸腔而製造的,它們有害地壓迫心、肺、肝、腸和胃,其至會令這些重要器官移位……。這些既不合衛生而又毫無必要的衣物--這些對女性身軀有害的用具,其作用僅僅在於掩飾和彌補外貌上的缺撼--周圍都由堅硬的物料組成,使其危害變得更大。其背面和兩側用鯨骨,正面用鋼片,由胸骨的頂端幾乎伸延至陰阜……

郭布蘭特對緊身褡使內臟移位及對骨架的的影響作了描述,但他也發現了另一個有趣的效果:

(其金屬部份)起了一個傳導動物體溫和身體電流的作用,它通過極化作用,將體溫和電流散發到周圍的空氣中……,此乃神經機能排放所必須。(10)

郭布蘭特似乎是在通過典型的維多利亞式委婉的説法,用“動物體溫”、“身體電流”和“神經機能”,暗示緊身胸衣的金屬物,可將性慾引出體外,使之不致造成任何危害。理想的女人該顯示出對性慾無動於衷。然而,要求以道學式的(正確)姿勢,男上女下,男的俯臥在上面以盡其天職,女的仰臥在下面魂遊英格蘭,這概念可能僅僅是理想化的想法而已。大量郵購得到的小冊子和書籍,指導婦女床 之事,指導如何避孕,以及刊登各種避孕方式的廣告,顯示出當時的性生活或在很大程度上受到掩蓋,實際上是非常活躍的。可是當時研究此問題的作家中,竟無一人提到束腰是否性感,如同上述那樣,某些作家暗示纏足的“真正”意義。

之事,指導如何避孕,以及刊登各種避孕方式的廣告,顯示出當時的性生活或在很大程度上受到掩蓋,實際上是非常活躍的。可是當時研究此問題的作家中,竟無一人提到束腰是否性感,如同上述那樣,某些作家暗示纏足的“真正”意義。

當依莎貝拉·比塞普(Isabella Bishop)遊歷中國時,她很高興放棄那拘束的西服,甚至説中國婦女服裝的舒適,可給由纏足帶來的不便,作出一些補償:

在中國,各階層婦女的服裝都那樣的舒適,簡直可抵銷一些由纏足帶來的痛苦,沒有緊身褡和束腰帶,沒有任何束縛,容許身體充份發育,這或許可減輕或抵銷束縛下肢所帶來的壞處。中國的服裝是那樣的舒服,那樣的自由,自從我在滿洲里及此次旅途中穿著它,我實在無法喜歡那歐式的衣裙……。所有中國婦女都穿褲子,但褲子藏在前後平素兩邊帶褶的精緻裙子下,往往完全看不見,或只露出一點點來。(11)

依莎貝拉·比塞普(1831-1904)又名依莎貝拉·比爾德(Isabella Bird),於1894年與澳洲作家兼《泰晤士報》記者佐治·莫里遜(George Morrison)聯袂,溯長江而上,然後循陸路到緬甸。她在沒有其它西方人的陪同之下,在馬背上暢遊西藏和中國,足跡遍及令男人都猶疑再三的邊遠地帶。比塞普夫人(Mrs Bishop)認為婦女不及男士強壯,那是生理使然,但她自己卻不算是弱質女流。她吐露:

自涼山騷亂後,我決定“隨身攜帶”原先藏在我的椅槽下的左輪手槍,我把它裝進一個看來十分和平的棉布袋裡,束在我那寬袍(一件寬鬆的中國衣裙)的腰帶上,虔誠地希望槍膛那六發子彈,能夠由始至終平靜地呆在那裡。(12)

一組中產階層婦女和姑娘

Fondazione Civiltà Bresciana, La Cina: nelle lastre di Leone Nani:(1904-1914),Giuliano Bertuccioli,[Brescia],Grafo, cop. 1994,P.113. 承蒙米蘭 Pontificio Istituto Missioni Estere慨允複製

我們注意到,那“騷亂”並沒促使無畏的依莎貝拉為尋找一個安全的地方而放棄她的旅行,她甚至沒有將行程押後。她的反應僅僅是將原來放在轎椅底下的手槍,改為放到衣袋裡,可以推想,她曉得打槍。

當依莎貝拉·比爾德1881年,即在她49歲那一年成為比塞普夫人時,她已是一位久經風霜的旅行家和作家,她的成就包括攀登北美洲的洛磯山脈,夏威夷的一座火山,以及騎著大象在馬來西亞探險,而此一切創舉,都是在她脊椎骨有毛病的情況下完成的。雖然她22歲那年接受過手術治療,她的脊椎仍不時給她帶來痛楚。她的丈夫是一位醫生,比她小十歲,卻在1886年先她而逝,使她回復自由身作再度漫遊。她繼續遍遊整個亞洲,並且富有理解力地,就所見所聞進行寫作。1892年,她成為皇家地理學會第一位女研究員。1901年,70高齡的依莎貝拉(Royal Geographical Society),開始了橫跨摩洛哥的長達一千英哩的旅程。這位卓越不凡的女士,顯然不能視為“柔弱”,作為一位嚴蕭認真和謙遜的基督徒,她似乎未有對女人是弱者的觀念提出質疑。歷史上有她那種勇氣的人並不多見。她不僅是一位嚮導和腳夫皆來自陌生種族和文化背景的環境下旅行的歐洲人,亦是一位在同行者俱是男性的情況下,到邊遠地方探險的女人。不可想象,要是她的眾多冒險故事會嚇壞典型的女士們的話,她就不會喜歡與同性交往。在沒有那種由歐洲社會規定保護情況下去冒險,實在是不尋常的。

比塞普繼續解釋説,“四川”式的燈籠褲又有所不同,這種褲子下擺特寬,膝蓋以下的褲子完全外露。她認為那是缺乏美感而且不女性化。擺脫緊身胸衣的拘束當然是好的,但上衣下褲,那怕是對她來説,也嫌太男性化了。不過,她還提到另一要點: 一些女傳教士採納了中式打扮,穿當地的民間服裝。眾所週知,耶穌會指示其傳教士採納中國服裝,使他們自己“中國化”,而不是繼續徒勞無功地,企圖去“歐化”中國人。(13)雖然耶穌會在中國早已失去其影響力,但接踵而來的傳教士,仍然想方設法同中國人融合,那怕僅僅是外觀上。然而,歐洲人社會還是不見得接受女傳教士在公眾場合的中式打扮,這類女傳教士在任何情況下,都祇不過佔少數。

在地方戲中,女角由男性扮演,穿上特製的鞋子以模仿女人的小腳

Fondazione Civiltà Bresciana, La Cina: nelle lastre di leone Nani(1804-1914),Giuliano Bertaccioli.[Brescia],Grafo,cop,1994,P.97承蒙米蘭Pontificio Istituto Missioni Estere許可複製

要保持其優越地位,首要的是保留種族之間的差異。正是這些差異,組成了西方殖民思想體系的核心。接受和採納“土著”服裝、習俗或交友,那怕是通情達理的,均被看成是那樣可怕的奇恥大辱,怕被人們認作“土著化了”的心態,使他們不願脫離西方的行為方式。這種防禦式的策略,明顯地體現在反對異族通婚的規章中(這些條框,至今仍留存在英國外交使團的規章內),雖然,非婚而產生的混種卻被忽略了。

19世紀西方人認為女人是從屬於男人的,其它種族則是從屬於西方人的。西方人在國外,以他們自己的一套制度和道德觀,同他們觀察的一切作比較,凡是與他們本身觀念不相符的就必定是壞的、落後的。奇怪的是,當他們將束腰與纏足相比較時,總認為纏足不如束腰有害。在這個問題上,西方的潮流並沒有被描述成比中國優越。為何中國的生活方式僅僅在這一方面,被視為就算不比西方的好,至少也不比西方的差呢? 極有可能,此事乃與婦女有關。西方的男性,是以他們的標準為完美的標準,並以此去衡量其它人。既然女人本身被視為從屬於男性和在絕大多數領域裡都是低能的,那麼,承認西方婦女在服裝潮流上,比其它種族的婦女更愚蠢些,不見得是太丢人的事。此一從屬狀況一日未改變,這較就無損於西方男性的自尊心。

纏足與束腰之間的一些平行關係

雖然當時那些作家,時常在束腰和纏足之間劃平行線,但當中沒有哪一位真正對那兩種潮流進行過研究。往往那些男性作家提出兩者之間的平行關係以後,就草草地將之算作是女性愚昧的證據,認為那些潮流與確定女性低能的眾多憑證是相吻合的。

訪華的西方醫生,認為束腰和纏足都是危險和不健康的,並在兩者之間劃等號。1895年前後曾在北京一家醫院服務的馬提翁(J. Matignon)醫生,就是這類觀察者。他在《中國奧秘》(La Chine Hermetique)(1899)中寫道:

我們發現,她們雙腳畸型的程度令人難以置信,但中國人喜歡那樣。如果一群中國人在歐洲發起反對緊身褡運動,我們會怎樣説? 畸形對畸形,到底哪一樣更為荒謬? 是給走路造成一定困難的纏足,還是壓縮胃部、使腎贓移位、擠壓肝臟、壓迫心臟、並常令婦女不能育出健康孩子的束腰呢? (14)

馬提翁提出了一個重要的論點。外國人憑什麼對纏足進行討伐? 那不過是發生在他們自己國家以外的事情。如果他們那樣做是合理的話,中國人理所當然有同等的權利發起反束腰運動,雖然“侵犯人權”這個應為一切國家關注的觀念,當時尚未流行。而事實上,這種對英國或美國國內事務的干預,當然是絕對不會被容忍的。西方人把對中國婦女纏足的關注,視作一種殖民者的特權。從健康的角度來説,馬提翁認為,纏足僅是給走路帶來不便。相比之下,緊身胸衣帶來的危害,則是對婦女及她們所生的孩子造成生命威脅。

圖片説明與上頁插圖同

賈斯特斯·杜里圓(Justus Doolittle)是其中一位最富有同情心、客觀的西方觀察家。作為一位傳教士,他作出的貢獻可説是無與倫比的。他的兩卷集名為《中國人的社會生活》(Social Life of the Chinese)(1866),是除了由頑固的A·H·史密斯(A. H. Smith)的著作以外,對當時的社會習俗最全面的研究。在他對纏足所作的,資料充足、論據翔實的研討中,杜里圖得出結論是,與西方的潮流同等荒謬:

大清帝國的律例,對待女童施行裹腳問題保持緘默,裹腳只不過是一種風俗,但就以上所説的我們不難推斷,這一種具有驚人威力和巨大影響的風俗--同一些西方國家曾經流行的婦女束腰同樣專橫的風俗,祇是也許不會比束腰更荒唐和不自然而已,其對健康和生命造成的危害也可能比束腰小得多。當外國婦女覺得奇怪,為何中國女人要如此違反自然地緊裹她們女孩的雙腳,又或對她們順從這般殘酷而毫無用處的潮流表示憐憫的當兒,中國婦女亦正詫異,為何西方女人要穿那羅傘般的裙子,想像著要把裙子那樣大大的撐開,許是在裙底下套了個雞籠,因為偶爾驚鴻一瞥,裙子的支架同一般關難的籠子竟如此出奇地相似。(15)

杜里圖提到束腰時使用過去式,乃是由於18世紀末,這種潮流已發展到極端的狀態,19世紀中葉前,緊身的胸衣和裙子支架再度流行,巨大圓裙和緊束的細腰為其特色。那大裙子確是由一個像雞籠般的裝置撐起,中國人所作的比喻,既恰切又夠風趣。但別的西方作家對此並無進行細説。

反對纏足這種習俗的外國人似乎發現了中國人當中常將裹腳同束腰作比較的現象,海特蘭大在《中國的宮廷生活》(Court Life in China)(1909),引用了一個有趣的例子:

眾所周知,滿洲女人從來不裹腳,沒有哪一個活在人世間的婦女,比西太后更反對裹腳了。然而,她不會容許她的臣民,向她提出干涉中國人社會習俗的建議,當中有位臣子提了。那是一位中國駐外大臣的妻子,她本人和她的女兒們均穿著了歐式服裝中最極端式樣的裝束。一天,她對太后陛下説:

“中國婦女裹的小腳,成了全世界的笑柄”。

“我聽説過”,皇太后説,“但是外國人有一種習俗,也不見得好多少。反正現在這裡沒有外人,我倒想看看外國女人用啥來束腰”

這位夫人很胖,活像一座計時沙漏器。她轉向她女兒、一個高高瘦瘦的年輕姑娘,説:

“閨女,過來讓陛下瞧瞧。”

那年輕小姐羞人答答,直到最後,皇太后説:

“難道你不懂,我的請求等於命令? ”

在她的好奇心獲得滿足之後,她把大內總管召來,命令給那位夫人的女兒們捎來傳統的滿洲服,説道: “外國女人要忍受那樣子折磨,真太可憐了。她們給鋼板束壓得幾乎透不過氣來。可憐喲,可憐! ”

第二天,那年輕姑娘沒在宮中出現,皇太后垂詢她的母親為什麼見不到她。

“她今天病了,”那母親答道。

“我預料得到,”太后陛下説,“在把那些綁紮東西解開了以後,她得要花好一些時間,才能把她自己變回原來的樣子。”可見,那皇太后還以為,外國婦女是束著腰睡覺的,就如同中國婦女那樣,睡覺時也是裹著腳的。(16)

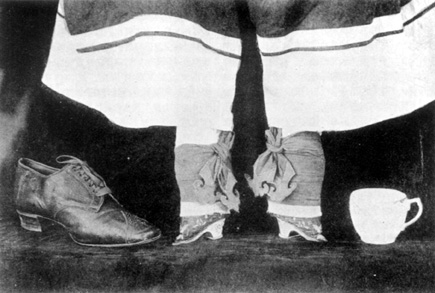

未裹纏腳帶的三寸金蓮

載約翰·麥格溫所著《英國如何拯救中國》倫敦,T. Fisher Unwin出版,1913,P33

男人因女人的脆弱而感到興奮,並因而建起一個令女人變成不能自立的社會,似乎在眾多文化中,都是根深蒂固的。斯通(Stone)對維多利亞時期的這種看法進行分析,認為婦女並非天生軟弱,而是男人為加強其在社會中的自我價值觀,要求女人變成軟弱的。他相信,婦女之所以屈從那種可能損害健康或令其不舒服的潮流,並非為悅己者容,而是為了取悅男人。19世紀時,能夠持反對女人是“天生的”弱者這一觀點的人,是不多見的。但正如富特(Foote)醫生的著作所示,海特蘭大在經過反覆研究後,提出古怪的衣著習惯,可能是婦女社會生活中的弱化因素這種説法是有道理的。同時,許多與海特蘭大(Headland)有著相同觀點的婦女,給西方的婦女解放運動幫倒忙。這情況同一些中國婦女為保留纏足習俗而抗爭的現象相類似。

威爾斯·威廉斯(Wells Williams)是另一位認為裹腳束腰無甚差别的男性作家,他支持女人本身不分中西,皆有一些古怪這一説法,所持的理由是,這些女人全為了趕時髦,而違反自然地強行把自己的身體,束成各種形狀。

雖然纏足不一定如人們所描述的那般痛苦,亦都不一定像束腰那般危險,人們對纏足那樣的習以為常,大多數男人會拒絕迎娶有著天足的女子,儘管他們可能娶其為妾。有著“三寸金蓮”的女人所穿的鞋子用紅緞縫製,刺繡漂亮。(17)

他所傳達的信息是,中國婦女實行的“施壓”形式,不見得比他們的西方姐妹所做的那種更古怪。他對兩者同等看待,使他的著作有了一種表面上的客觀性。但他並無對女人必須順應男人的要求而屈從於“潮流”否則會在姻親關係上遭蔑視評論。他對裹腳的解釋是: 中國人習慣成自然。此舉實難稱得上有學者風範。那是源自中國那種不合理的觀念。他的書給我們的印象是,他以為在中國,人們之所以見怪不怪,不是因為他們是中國人,是因為他們非常“中國”。儘管威爾斯·威廉斯表面上是樂意和不偏不倚,堪稱西方的範例,但他對婦女和對整體中國人的語氣,是帶有屈尊俯就的傲慢意味的。

雖然我們找不到證據證明細腰為尋求結婚對象所必須,如同中國的小腳一樣,但漢弗萊斯夫人評論説:

為何婦女要穿那樣不合理的裝束? 好,我能夠説出幾個好理由,可千萬要保密。要是我們不那樣穿,就會顯得很怪,很不討人喜歡了。我們的男人會説我們邋遢,會不敢帶我們上我們喜愛的餐館、我們最喜愛的劇院以及教堂。男人就是這樣子。他們當真比女人對公眾輿論更敏感……。男人喜歡家中的女人打扮得漂亮時髦。他會帶著不屑和不贊成的神態,用令人颤慄的聲音説: “你穿成啥樣子喲? ……”。(18)

未裹纏腳帶的金蓮

載約翰·麥格溫所著《英國如何拯救中國》 倫敦,T. FisherUnwin出版,1913,P33

如此説來,“不合理”的緊身褡,巨型的裙子和那精心梳理又令人不舒服的髮型,全都是為了圍著男人團團轉而保持的儀容。漢弗萊斯夫人暗示女人之所以默忍這些不舒服僅僅是為了男人,那是言不由衷的。有證據顯示,女人跟男人一樣,害怕打破傳統的穿衣習慣。無論如何,我們可以斷言,女人“依存於”及從屬於男性的地位,迫使她們維持那些能令他們的男人感到光采的準則。19世紀的西方男士同當時的中國男士同樣愛面子。

不像西方的男性,一個中國男子是沒機會曉得一個女子的身裁是怎樣的;婚前,他通常只能看見她的臉和腳,甚至啥也看不到。毫無疑問,許多維多利亞時代的紳士們認為,女士們那被強調了的臀部和胸部,充滿了性刺激,如同中國女士們走路的姿態,因小腳而受到影響一樣。這兩種女性的潮流,都有著誇張臀部在走路時的動態這一同一因素,兩種潮流均在影響走路時的儀態方面有著平衡的關係。

中國男人在睡房中享有優越的地位,但其伴侶仍能保持雙足外觀的美麗(祇有色情狂才要求將裹腳布解開),可是,若果西方女人束著腰睡覺,不單那硬繃繃的東西會令她的男士感到不自在,她本人還會有窒息的危險。可以想象得到,她一定有機會在自己的小房間裡卸下這些東西。富有人家,夫妻通常會有各自的睡房。19世紀西方婦女的裝束,使她們甚難自由活動,長及臀部的緊身褡,自然給活動帶來一定的困難;19世紀中期流行的裙子支架,使她們根本不可能坐下;19世紀末那用以強調臀部的腰墊,也同樣地令人不舒服。在中國,女人的腳越小就越吃香,因為她幾乎不能在沒有傭人的扶掖下走動,更甭提勞動或操持家務了。同樣,西方女人的裝束造成的不便越大,不能作任何勞動的情況越明顯,説明她的財富越多,地位越顯赫。當然,這是反映著她丈夫的財富和地位。有趣的是,老處女不需要衣裝煌然,那怕她們在家族中佔有一定位置,在大多數情況下,她們要使自己被視為家中的“窮親戚”,那比什麼都更重要(通常,她們自己只有很少的收入,甚至完全無入息。)

不難意料,中外均有人將裹足與束腰相比較。有證據顯示,前者所造成的痛苦必定比束腰大,而且當然囉,裹足使雙腳永久畸型。不過,雖然裹足的過程帶來極大的痛苦,以及有使雙腳出現壞疽的危險,卻甚少人因此而致命,一旦過程完成,雙腳同整體的健康似乎沒有特別的連繫。束腰則外觀上不是永久的,卻往往會對內臟器官造成嚴重傷害,並且自然不大可能使身體發育成適合胎兒孕育的地方。

那些將纏足與束腰相比較的人,誇耀他們對各種習俗作“科學”的比較,而事實上,他們在此問題上的論證,是與女人對立的。所有女人都會為滿足虛榮心而做任何事,她們當中甚少有人會對要求女人紮腳的男人進行譴責,而男人在束腰這問題上所扮演的角色,也同樣地被忽略了。他們以維多利亞時代對西方女性的看法,來給中國女性下定義。

在他那關於西方人心目中對“東方”的概念的研究中,愛德華·賽德(Edward Said)提出,西方人使用一種雙重的概念,將他們對東方的瞭解同他們自己的文化作對比。這項研究使用的原始資料,給這特別的構想提供了證據,(雖然我們不接受他一些關於西方同中國相對比的主張)。維多利亞時代的人確信,他們的社會乃人類社會的楷模,因為他們發現了造物主給他們預備的正道。這種信念的中心是,認為祇有基督教的精神,方能提供適當的道德和精神環境。結果,在中國的訪客,祇能用一種對比的眼光,來觀察該社會。這種對照是如此明顯,以至整個維多利亞社會及其價值觀,被用來同那些對中國人生活的反面描述進行對照: 他們是異教徒、他們崇拜偶像(我們認識真正的上帝);他們不公正兼粗暴(我們既公正又仁慈);他們對婦女既殘酷又無禮(我們的婦女得到善待和尊重)……等等。在所有那些被用來“證明”中國人低劣和野蠻的習俗中,纏足被視為最有力的證據。

一位女傭向兩個小販討價還價。儘管她年事已高,卻對她的忙碌甚感驕傲,似乎對自己精心纏裹的小腳感到自豪。

西方人心目中的裹腳

由於不是人人都熟悉給女孩裹腳的方法,我在這裡,引用傳教士醫生威廉·洛克夏特(William Lockhart)(1861)的描述,在洛克夏特服務的地區,女孩子通常六至九歲開始纏足。有證據顯示,一些家庭纏足會由三歲起,但那並不普遍。五、六歲是一般女孩開始纏足的年齡,但在一些較貧窮的家庭尤其是農村,為了盡可能利用女孩的勞動力,年齡會大大地推遲。有時候,可能會推遲至13歲。當然,紮出來的效果,無論是大小和形狀都不會理想。在本頁的插圖裡,展示了一隻理想的“三寸金蓮”。

洛克夏特是以科學的語氣進行論説的:

孩子由六至九歲開始裹腳,如果過了這個歲數,所經受的痛苦也就相應增加。裹腳布是一條長長的棉布,寬約一吋,以八字型纏繞包紮足部,即由腳跟拉過腳背,繞過腳趾頭,再經過腳板繞回腳後跟,如此類推,儘量緊纏。裹腳的過程,必然引起極大的痛苦,被施行纏足的孩子,痛若的哭喊也是難免的。被纏的雙足,在很長的時間内,是脆弱得幾乎不能走路,有時候,雙足和雙腿還會因發炎而嚴重腫脹。如果繃帶紮得好的話,也就是説腳部所受的擠壓能夠始終得到保持。那麼經過若干年後,疼痛會完全消失,腳部的敏感度完全喪失,也就是再沒有多少感覺了。但如紮得馬虎,使雙足承受不規則的擠壓,便會引起各種不良後果。有一批女人,專以替女童纏足為業。她們功夫了得,乾淨利落。據我所見,童年時期雙足得到仔細包紮和照料的中國女人,不會受太多的苦,祇是因為腳弓受到破壞,腳變得十分軟弱,解開裹腳布雙足頓失支撐的情況下,便不能走路。雙足在幼兒時期被草草包紮的女人,其腳踝一般會很脆弱,一旦走路過多,腳部就會發痛和腫脹。(19)

理想的“三寸金蓮”

腳小到足以放進一隻茶杯中(注意與一隻英國婦女的鞋子對比)

隨著越來越多説英語的西方人能夠在中國,尤其是上海、廣州和香港等地安家,自然他們當中有許多人會願意向他們本國的讀者講述他們的經歷。一些記述祇是被私下出版作有限的發行,還有一些是未經發表的日記和書信。那些公開發表的著作論及的問題包羅萬象,但裹腳這種習俗,尤其令西方觀察家們激動。其它的內容還包括溺嬰和各種刑罰(我們看重人的生命和尊嚴,但“他們”不)。1863年在妻子陪伴下到了廈門的麥克哥溫牧師(J. MacgoWan)甚至説,中國人是故意扭曲女人的雙足,來表示對上帝律法的藐視,因為基督教的道德觀和律法是永恆不變的真理,必須用這真理,來對其它道德觀進行比較和裁決。下文的目的,是説明19世紀觀察家們,是以何種態度向當時的讀者描述纏足,以及當時一般人心目中對纏足的印象。19世紀西方人對纏足一律持否定的態度,並常常帶著説教的口吻。中國婦女因小腳而引起的走路姿態,同她們總的外表一樣,是有違西方人對女性美的概念的。他們見到中國婦女受虐待的情況,就作為中國人低劣、不文明,與西方文明成對比的證據。在對婦女為何要纏足的解釋,觀察家們均同意,小腳是一個女子找丈夫之必需,不如此會被看作下賤和卑微。西方對纏足的描述常常提及走路的姿態,顏容的美麗和裹腳,對於中國婦女相親及保障其在社會中的地位,是很重要的。

查爾斯·哥特茲拉夫牧師(Charles Gutzlaff)是一名傳教士、學者和英國政府的中國事務大臣,他無法理解人們對於小腳的慾望。他通過客觀的觀察進行論證,然而從他對“雄性”、“雌性”這些詞語的使用,我們可看出他那認為能根據實驗室標準給中國人下定義的觀念。他對中國人生活作論證的方法,同討論一個動植物的“生長環境”無異。他首先觀察到,中國人的審美眼光在欣賞細腰和白皙皮膚,與西方人並無二致:

雌性的寬臉、細腰和白皙皮膚,雄性的長耳朵和體胖,是為美的特徵。再沒有任何裝扮比小腳能令女性更綽約多姿。裹腳從幼年開始,將腳趾往回彎,用鐵片壓抑其生長。對不懂欣賞的人來説,那雙足不過畸型而己,裹了的腳很短,北方女人的腳從腳跟到大姆趾通常長不過三寸,腳面成拱形,腳跟的外皮往往又厚又硬,而且雙腳經常溃爛。人們想要獲得這種特徵的願望是那樣強烈,雖然纏足會使人走起路來步履蹣跚,還會引起諸多疾病和行動限制,她們還是樂於接受這刑罰。這種違反自然的習俗不知源於何時,總之,這是一個非常古老的習俗。不遵循這種習俗的雌性會被人瞧不起,而祇有比較貧窮的階層或蕩婦,才會聽任她們的雙足自然生長。(20)

這諷刺的意味在於“這種特徵”,説明在哥特拉夫來説,小腳不過是一種特徵。雖然他申明是“不懂得欣賞”,承認中國人的眼光會是恰恰相反,我們可隱約領會到他瞧不起這種荒誕的審美觀。他還爭論説,這些女人“樂於”接受這些可惡的“刑罰”,但他接著又説不遵循此習俗的會被人瞧不起。他似乎想要婦女對這種“畸型”負責,可是他緊接著説到的情況,使人產生一個疑問: 天足的女人會被人“瞧不起”,到底是誰瞧不起她們?

康斯坦斯·F·戈頓·坎明(Constance F. Gordon Cumming)是旅行家,又是幾本書的作者。她的書顯然是為婦女而寫的。她出版的兩卷集名為《中國漫遊》(Wanderings in China),具體的出版日期沒有標明,但大概是1886年前後。她以書信形式寫作,第一篇上顯示的日期是1878年,她寫作的風格生動又富娛樂性,明顯地是要娛樂讀者,不至於太發人深省。她對纏足的描寫是有一定價值的:

但是最令她們感到驕傲的,顯然是她們那小“金蓮”,她們以把雙足壓縮至不能再小的蹄子證明她們地位的尊貴。當然,那所謂的腳,比大姆趾大不了多少,包在精緻的小鞋裡,稍稍從那繡花絲綢褲底下露出一點點來。不知是為了讓人注意到這些美妙東西,還是本能地想去減輕痛苦,我們觀察到,在閨房(21)裡的女人,總愛把一條腿架到另一條腿上,用手撫捏著那可憐的變型的腳。

由於她們在沒有幫助的情況下,幾乎蹣跚而行也辦不到,她們那長相仁慈的、壯健的大腳僕人便在跟前等候使喚,隨時充當她們的拐杖或小馬。不論這些女士嘗試走路時那搖搖欲墜的姿態在我們的眼裡是多麼的不雅,總不能比她們使喚她們的交通工具時那樣糟了。然而在這兒人們的眼裡,那是優雅到無以復加了……。做太太、小姐的騎在阿媽背上,雙手摟著她的脖子,而做阿媽的則雙手往後繞,緊抱女主人雙膝,對於那可憐的人馬來説,是相當勞累的,她有時要背著這笨拙的負累走相當長的距離,到達目的地後,是那位太太或小姐而不是那阿媽,要從那長煙管吸上幾口,來恢復體力。(22)

“蹄子”(Hoofs)是最普通的用來形容小腳的綽號之一。坎明還用了一些常見的形容語,如“不雅”和“蹣跚”,去形容這些太太小姐們走路的姿態。她得到的印象是,她們常常感到腳疼痛。那諷刺的語氣顯示出她的一個目的,那就是給她本國的女士們介紹一些離奇有趣的小笑話。不言而喻,她本國的女士們會有理智得多,她們才不會去試把自己弄得那樣荒唐。“這些美妙東西”也許會引起那更加文明的西方姊妹們發笑,她們覺得自己認識了何謂合適的、優雅的行為,何謂愚和粗俗的舉止,足可安坐優越者的地位;中國的女士們是寬厚的、卻全不懂社交禮節的一族。

絕大多數觀察家證實,母親們普遍認為女兒纏足實有必要,許多觀察家責備這些婦女,認為她們該為經久不衰的裹腳陋習負責。像科爾基康(Colquhoun)一樣,伊莎貝拉·比塞普(Isabella Bishop)喜歡中國婦女,但當她寫《黃金半島與通往之路》(The Golden Chersonese and the Way Thither)(1883)一書時亦非不帶一定程度憤慨的:

我喜歡來自較低社會階層的中國婦女的面孔,既壯健又善良,看到身體沒有任何畸型。穿著行動可以充份自由服裝的婦女,是令人開心的事。戶外很少見到小腳女人,但史密斯夫人(Mrs Smith)家的女僕是纏足的。我曾拿她的鞋子來看,那對四月大的英國嬰兒的腳來説,也會嫌太小了! 男管家的七歲小女兒剛被“紮”了腳,正受著折磨,但本著“找個有錢人丈夫”的希望,她勇敢地忍受著疼痛。一隻包紮妥當的腳,腳底祇約兩吋半長,但這受苦受難的孩子的媽媽,帶著一絲誠實和一點勝利感説,中國女人慘受摧殘的苦難其實不比外國女人穿緊身褡所受的苦多。對這些東方婦女來説,僅僅為了外觀而將身體變畸型,是令人難以理解和厭惡的,而裹腳卻另有玄機。(23)

西方作家常從那雙被扭曲,受著折磨,為了未來能嫁得好而忍受裹腳苦的小女孩形象那裡,去探索當時中國人纏足的目的。在比塞普眼裡,那些女人的雙腳畸型、被摧殘和受折磨的。她高興見到來自“較低社會階層”擁有天足,她描述在廣州的見聞,那裡的漁家女不纏足。那習俗的執行雖出自需要,卻有其“鬆動性”,也許正因如此,一些勞動婦女未被要求纏足。比塞普的階級觀念,祇不過是她那個時代所特有的,不必看作對勞動階層的輕視。事實上,她喜歡勞動婦女的面孔,並且認為擁有天足,是她們勝過上層婦女的一個因素。她最後的句子是挺逗弄人的,她似乎對纏足的“真正”因由,欲言又止。可以推測,她是在暗示性方面的問題,但可惜,她不能白紙黑字寫下來。我們想要繪畫出西方人心目中對中國人的態度和印象的畫圖,然而,所有19世紀的西方作家,都未能對纏足的性涵義進行論述,使這幅圖畫出現了空白。維多利亞時代人們在性問題上的執拗是其原因。那是因為男人的雙重標準和虛偽,女性作家不必為此負責。她們肯定對纏足的性涵義有所瞭解,她們或許會對中西性愛觀的差別感到好奇,而維多利亞時代對禮教的考慮,使她們不能談這個極度吸引人的題目,實在是令人失望的。科爾基康亦有觸及哪些階層的婦女纏足這一題目,他也指出,如果一個“有身份的女孩”想覓一個有相當地位的夫婿就必須纏足:

一些人以為,小腳僅屬上層社會小姐們的特權,那是完全錯誤的,因為沒有一個來自上流社會有地位的男人(比如説一個佩戴“藍頂珠”官員的兒子)會願意取一個大腳女人,擁有一雙小腳是每一個女子的抱負。許多窮苦人家,尤其是水上人家,由於勞動的關係,不可能纏足。(24)

許多作家提到,一個天足女子會喪失其社會地位。伊莎貝拉·比塞普記述:

到目前為止,一個“大腳”的中國女人,要麼被開除國籍,否則賤過爛泥巴。不纏足的女孩是沒有結婚機會的,如果一個新郎以為娶的是個小腳新娘,後來發現是大腳的,他可以在公眾輿論的支持下,理直氣壯地即時退回給她父母。(25)

F. H. 尼科爾斯(F. H. Nichols)是另一個提到女孩想得到合適配偶必須纏足的作家。他在《周遊隱秘的陝西》(Through Hidden Shensi)(1902)一書中寫道:

一個女人不把雙足裹紮和扭曲簡直是一種恥辱,那會給她的婚姻帶來障礙,並且肯定會使人們認為她是“古怪的”,甚至會使她成為村子裡憎惡和嘲笑的對象。希望有朝一日,這所有中國習俗中最野蠻的一種,會被法律廢除。但在此之前,不能貿然指責中國的母親們殘酷地折磨她們的女兒。在陝西,如果做母親的不讓自己的女兒遭受纏足的痛苦,她自己的生活注定會充滿恥辱和悲哀。(26)

許多作者提出,這種習俗帶強迫性的特點,當中更有人提出,中國男性是這種纏足習俗的罪魁禍首。麥克哥溫(Macgowan)表示,中國婦女實在別無選擇,她們要麼成為折磨自己女兒的罪人,要麼就令女兒嫁不出去。為證明論點,他講了個故事。一天,他和妻子為鄰居傳來痛苦的尖叫感到非常不安。他的妻子告訴他,定是一個女孩正被纏足。終於,他們再也無法忍受那痛苦的嚎叫,他的妻子下定決心去請求孩子的母親停止裹紮:

她的心臟因激動而顫抖,她的心靈被孩子的痛苦深深打動……,她見到的景象使她獃住了。一個年約七歲的小孩靠在一張椅子上,她的母親堅定不移地抓住她的腳踝,用一條長長的棉繃帶帶緊緊地裹纏,要把它盡可能地束小。疼痛是那樣的厲害,那孩子的臉因痛苦而漲紅。她抓住她媽媽的手,哭喊著: “噢! 別紮了,別紮了! 我會死的,我會痛死的。”我來求你,我妻子説,“求你停止對你女兒這樣的折磨……。她是你的親女兒,你做母親的心,定會喚醒你,把她從這種痛苦中解救出來……”

在我妻子説話的當兒,那女人臉上的怒氣急昇,兩眼簡直在冒火,答道:

“你憑甚麼來教訓我該如何待我的女兒? ”你以為我不愛我的女兒? 我愛她,正如你愛你的孩子一樣;但你是個英國女人,你不明白那壓在我們中國女人身上的負累。裹腳是我們從過去繼承來的一項可惡的財產,是由我們的父輩傳下來的,整個大清帝國沒有一個人能把我們解救出來。”

“你叫我停止給女兒裹腳,但是,會竭盡所能抗議你的正是你面前這個小姑娘……。要是現在我順應她的請求,幾年過後,再也不會有人比她更恨我了……”

“她會被嘲笑,會被人瞧不起;她的生活將會變得無地自容。人們會像女奴般對待她。當她行走在大街上,她將不許像小腳女人那樣梳起那好看的、充滿藝術性的髮型,也不許穿中國婦女喜愛的花裙子和漂亮衣服,她將要屈從於社會對女奴所訂的行為守則……”

“而現在,我讓孩子自己説,她到底想不想我繼續替她裹纏……”

她轉向她的女兒,用慈祥的、溫柔的聲音問道:

“你是不是真的不想我替你紮了? 告訴我,甭怕,想到啥就説啥”

……多可憐的孩子,她輕輕搖動她的小腦袋瓜,動作小得幾乎令人察覺不到,表明她不想面對一個女奴的未來,寧願要裹腳所能給予她的地位和優惠……(27)

麥克哥溫接著講述天足女人頭帶髮飾、身穿華服冒險上街可能出現的後果。公眾的嘲笑包括出言侮辱以至襲擊身體。這樣的一個女人會被譏為奴隸,他説,甚至珠寶首飾亦可能被扯下來。無疑,他身居中國多年,一定有這方面的第一手資料,但他沒有列舉任何例子。關於那小女孩是否真願意紮腳問題的回答,我們還有一點疑問。要是她回答“不”,她會使母親在一個外國人面前丢臉,她的母親會被人認為是個説謊者和狠毒的母親。所以,我們無法確定那回答到底是出自真心,還是出於文化和孝順的需要。

剛特(Gaunt)小姐到中國的時候,裹腳習俗在城市已漸式微,但她發現在農村,一個女子的地位和婚姻的前景,仍然受到她的雙足的決定:

他們説,此習慣在城裡比較開明的人中已式微,但在農村,在距北京不過十五哩的鄉間,此風仍然大盛,不僅認為這些“金蓮”漂亮,而且普遍認為纏足的女人比天足女人更重視她夫君的愛撫。當然,一個男人不會自選妻子,是由他的母親替他選擇,他甚至不能見到她,但可以問,通常都會查詢關於她的問題。他最可能問的問題不是“她的面孔漂不漂亮? ”而是“她有小腳嗎? ”如果他沒有想到這個問題,家中的女眷會幫他周詳考慮。

一個女人告訴我,根據芷里北部的風俗,新郎家的婦女,會團團圍住那剛過門的、靜默地、溫順地坐在那裡的新娘子,評頭品足。

“呵! 她長得真醜! ”而最糟糕的奚落是: “呵! 她的腳可真大! ”(28)

許多人會告訴你,堅持纏足的不是男人,而是婦女。果真如此的話,在我看來,祇會加深其悲劇性。試想,男女之間,相隔是多麼的遠,他們竟然在毫無事實根據地以為一個女人必須要變成跛子,才能取悦男人。這些女人不能受責怪。要是她們是那樣的無知,以為大腳女人沒有希望成為妻子和母親的話,那麼除了替自己的小女孩裹腳以外,她們還能幹甚麼呢? 哪一個女人敢不給她的女兒紮腳,使女兒因此而被完全剝奪做妻子和母親的機會呢? 噢,在中國的一個女人的命運是那樣的殘酷,女人成了男人的玩物和奴隸。我寧願做一個黑人婦女,一個善於經營做買賣的塔夸女人,或是做一個能幹的、獨立自主的克塔家庭主婦都比做中國女人好一千倍。要我做個中國女人! 但願上帝不讓這樣的事情發生! (29)

剛特小姐似乎對小腳在社會中扮演的角色感到混亂,她確信男人沒有要求女人纏足,但又承認一個準新郎更可能查問未婚妻的雙腳而不是她的臉。她不認為女人要變成跛子才能取悦男人,但同時又承認不纏足便沒有機會成為妻子和母親。可憐的剛特小姐已清楚地表白,對她自己沒有機會成為一個妻子表示遺憾。但是,假如她有家庭職責的限制,她就不會享有同等的自由,允許她旅行和寫作了。她把中國婦女看成是無能之輩,緊緊依附於男性,生活充滿辛酸和痛苦。剛特小姐寧願做一名黑人婦女而不願做個中國女人,可見她對中國女人的社會地位厭惡的程度。一個來自剛特小姐那樣背景的女人,通常會把黑種人看成是大大地低下於白種人的,生為黑人一般不會被認為是一種福氣。剛特小姐個人的憾事使她常常有一種矛盾心理;她渴望婚姻生活,但她注意到,那不全是值得羨慕的。她暗示了裹小腳的一個秘密的、在性方面的目的: 小腳女人對丈夫的愛撫更加重視,但她又為女人淪為男人的“玩物和奴隸”感到噁心。作為一位品格高尚的單身女士,她必須抑制自己的性慾,但她並非對夫妻間性生活的秘密沒有好奇心。儘管她在這方面説得不多,但無論如何總比完全不説要好。似乎在她的心目中,性愛是存在著在被吸引的同時,又抗拒對她的誘惑。她對中國婦女的論證,變成了講述她自己的一種掩飾方式,她的失望和她的渴求。

一個社會如何對待婦女,被許多維多利亞時代的人視為文明的標誌。看到婦女地位低微及對婦女的處置,被他們用作中國風俗落後的進一步證據。戈特茲拉夫(Gutzlaff)揚言,對婦女不被中國男人善待一事並不感到驚訝,認為早在意料之中:

當我們考慮到對待女性弱者的方式,中國人處於最不討好的位置。基於他們的性格,尤其在這一事情上,對所有處於半開化狀態的民族來説,是很尋常的,而且中國人還不算是最糟的。(30)

戈特茲拉夫並沒有給他對中國人的攻擊提供任何根據;他指望讀者未看到任何證據就接受他的説法。他們的異化是“可悲的”,他們的野蠻殘暴亦是“可悲的”。這些可憐的、愚昧的異教徒,需要像他那樣的傳教士作他們的指路明燈。

科爾基康(Colquhoun)給人的印象是,他責備中國男人該為中國婦女所受的痛苦負責,他以同情的筆調,描寫勞動階層的婦女,他對那些所謂出身高貴者的舉止和外表則表示鄙視。他對城鎮和城鎮居民的舉止很熟悉,並將之與農村婦女相對比。他描寫在雲南省的一段旅程和他在小村落三公滹的所見所聞:

我們沿著河岸閑逛,走了一段不長的路程,走過一些莊稼地,看到許多婦女兒童在豆田裡辛勤勞動。這些可憐的農婦和兒童,既勞心又勞力,絲毫不像他們那些裹著“金蓮”、更加文明的姐妹們那樣矯揉造作。

可憐蟲,可憐蟲! 她們的生活毫無樂趣,從早到晚,在地裡、家裡交替著不停地苦幹,可是她們至少倖免跟隨那愚蠢的潮流,去裹纏那種殘廢的“畸形足”。她們可隨意地看著一個陌生人路過,甚至跟陌生人説話……(31)

科爾基康對那些“從早到晚”無休止地辛勤工作的婦女兒童寄予同情。他似乎對她們比對不幹活的有錢女人有更多的尊敬,對後者的“矯揉造作”祇有鄙視。儘管這些農村婦女的生活是那樣的艱苦,科爾基康把她們不須裹腳,看成是她們那“毫無樂趣”的生活的一種補償。同時,他含蓄地地指責中國男人,正是他們珍惜那“金蓮”腳。稍後,他訪問了雲南省的屏麻鎮,他記述道:

在我們回程時,婦女們都聚集在她們的門階。我們注意到,在以前曾路過的某個地方污吏的正門,一群他的女眷為看陌生人而簇擁在那裡。當中有位年輕小姐,我們很想看看她的腳是否“三寸金蓮”,“金蓮”是人們對那被束壓的畸形腳的婉轉稱謂。她的裝扮和風度,表明具一定的教養,那在這些普通的農業人口中,並非是一般的。(32)

“某個地方污吏”,是他對一位有權勢的地方官吏的輕蔑描述,而“他的女眷”的稱謂,顯示這家的女士們似乎少了點人的屬性了。科爾基康對纏足這種“愚蠢的潮流”的厭惡,使中國人在他的心目中,被排除出文明的人性之外了。他瞧不起纏足女人,認為她們很可能是“過份地”假正經--他不相信她們是真端莊。但看來他對那些雖不那麼“文明”卻“自然”的農村婦女,有著一定的喜愛及認同感。

地理學家R·洛根·傑克(R. Logan Jack)同樣認為,婦女在中國是不受尊重的,她們的命運,總的來説,是不值得羡慕的。

一個民族對女性的尊重程度,是現代衡量其文明的普遍準則。根據這個準則,中國人在某種程度上會自稱可拿高分數的。據我所見,在中國,一個女人確是不大會受到侮辱,但同樣,也不大可能得到奉承、讚美甚至禮貌的待遇。然而我懷疑,他們對女人的態度是容忍多於尊重,女人僅僅視為一種家畜,因為太有用和太有價值而不受虐待。(33)

傑克也許是見到一些為孝順女兒或貞節寡婦表示尊敬而建造的裝飾性牌坊。這些是向女人表示尊敬的官方形式,但他懷疑在日常生活中,婦女不過是被當做有用的家庭勞動力。換句話説,他看不到那種向女性表示的同西方禮貌連繫在一起的尊敬。我們可以看出,傑克乃對中國人的行為準則缺乏瞭解,而非對中國人進行譴責。他意識到,小腳女人是中國男性能得到的一切中最富有魅力和嫵媚動人的,但他覺得無法理解和無法欣賞。

剛特小姐對海外的中國“苦力”的悲慘命運是很熟悉的,她還是小女孩時住在澳洲就很同情他們,但她對在旅途中見到的小腳女人,憐憫的心情更為強烈。她觀察到各個階層的婦女都有裹腳,卻還是要做許多粗重活。她十分痛恨見到農村婦女碾磨穀物,像牲畜般推著石磨:

有時由一頭驢子推磨,而一頭驢子是可以用很低的價錢買到的,但似乎推石磨的常是屋裡的女人。她們蹬著小腳、一拐一瘸費力地繞著圈兒走,推動那沉重的石磨……可憐的婦女們! 中國有句俗話,意思是女人吃苦。若以我見到她生活的那一點點為人生的話,她肯定,吃的是苦頭。(34)

她把通過裹腳強加給婦女的痛苦,看成是她們社會地位的象徵。她引述一位與她交談過的醫生的話: “唉,在中國,婦女過的日子真苦,我不相信世界上有哪一處地方比她們過得更糟了。”(35)剛特極表同意,並自己的記述支持此一論點:

通常,我看不到初期的情況,雖然婦人有時會出來略為走動,小女孩總是給留在屋裡的。但在這次旅途中有一回,在一個位於山區的蹩腳小客棧裡,有兩個年約八、九歲的小姑娘,擠在前來看我這個外國女人的人群裡。她們定是客棧掌櫃的女兒。跟周圍衣衫襤褸的人比較,她們算是穿得好的。她們的襯衫是用鮮藍色棉布縫製的,她們那精緻的紅棉布褲子,在腳踝的地方往裡收,她們那穿著小小花鞋的腳大約跟三歲孩童的腳一般大,她們的臉頰塗上胭脂,目的是掩飾那可憐的蒼白,她們的臉因經受那長期持續的痛苦而扭曲,令人不安。當站立的時候,她們要把手搭在同伴的肩膀上,她們娜動非常困難,沒有人關注她們。她們才不過是小女孩,卻要忍受著那種痛苦。這種痛苦是習俗規定女人在成為男人的合適玩物和奴隸之前必須經受的。一個女人想要有一點地位,就必須受這般折磨。(36)

同麥克哥溫一樣,剛特也提到小女孩因痛苦而扭曲的臉。然而,最有趣的是剛特對婦女地位的評價。她再一次暗示小腳在性愛方面的目的,她相信“做一個男人的玩物和奴隸”是中國女人的命運。失去了童年,童年為痛苦所替代,這一切全是為了某個男人未來的作樂。

這篇文章使用的原始資料內有一本書,是為一個非常專門的市場--兒童而寫的。寫這本書的海特蘭大(I. T. Headland)牧師是一個美國人,他勾劃中國人的畫像,是嚇人的負面。該書號稱紀實,故事圍繞一個叫陳珠的小女孩和她的家庭生活而展開--筆調帶屈尊俯就的味道。在導言中,海特蘭大十分明顯,是在進行某種對照:

在地球的另一邊,住著我們的中國小表親,他們黃皮膚,斜眼睛,黑頭髮。他們早上起床時,我們正上床睡覺;他們躺在硬繃繃的床上時,我們正準備吃早餐。他們很多事都跟我們相反,但我們該對他們發生很大的興趣,因為有一樁事,他們正爭取變得跟我們一個樣。中國為了把自己變成一個像美國那樣,有法律和一位總統的共和國,已經奮鬥了好多個年頭……(37)

到1920年,這本書已出了十四版,它是“我們的小表親”系列叢書中的一本。該叢書共五十六冊,講的是地球上各地兒童生活的故事(當然不全是海特蘭大寫的)。在這本書中,中國表親的形象是一個跟西方人成鮮明對照的愚昧的老土,睡的是硬繃繃的床(而不是柔軟的、舒適的),以及“我們”吃早餐時他們去睡覺。賽德的對比理論,在此一目了然。他採用童話形式寫作,這給他對中國人的描繪,帶來一些幻想色彩。這些“相反”的習惯,使他們生活在一個乾坤顛倒、排除於真正人的生活以外的世界。這樣的國土和人種,在通過模仿美國制度進入文明世界之前,是不值得太認真對待的。不言而喻,中國沒有自己的法律,但正嘗試著學習美國模式這個好榜樣。

在講述陳珠這個典型的中國小女孩的生活時,海特蘭大表面看來,像個客觀的觀察家,但他的一些描寫對象,就跟任何西方童話中的壞巫婆或惡毒的後娘一樣可怕。陳珠的保姆不能走路,因為裹了小腳,陳珠自己有一個丫環,要不是陳珠的家收容,丫環早就被父母“扔掉了”。(38)海特蘭大把中國塑造成一系列可怕的、充滿危險和野蠻的形象。這小書的最後八頁專門寫了裹腳。陳珠剛跟她的狗玩罷歸來,她記起一個想問的問題:

“她”憂心忡忡地來到她的保姆跟前,在那本小小的《女兒經》裡她學到下面這首詩: (39)

你可知道為啥要裹腳?

皆因怕你太易滿街跑;

亦為腳兒彎彎俊得像歪弓,

千纏萬裹紮起來了。

她唸給保姆聽的時候,小臉變得前所未有地嚴肅。

“阿媽,我不喜歡。”她説。

“你説啥啊? ”保姆問道。

“我不喜歡把腳紮起來,”陳珠答道: “我不能跑,我不能玩,我甚至不能走路,--阿媽,是不是會痛死人的? ”

“每雙裹腳都淌了滿床淚,”保姆重複了那小女孩常聽到的諺語。“你知道你的小朋友瑪瑙,她八歲才纏足,她的腳已經長得太大了,得把腳弓拗斷。她哭啊喊啊,一里外都能聽到。她的淚,像滾滾的流水,可誰也不管。她的腳用布包起來,然後用裹帶紮,就像我們所有人的腳一樣,也不管你腫和痛。她的腳腫脹潰爛,疼痛難忍,一連幾個星期,這個曾經那樣快樂地聽鳥兒唱歌,像兄弟們那樣歡蹦亂跳的小閨女,躺在一張硬繃繃的板床上哭泣……

這裡又提到那硬繃繃的(不合理的)床。陳珠的媽媽從屋裡面喚她,要開始替她裹腳的女人來了。陳珠扶著一拐一瘸的小腳老保姆往屋裡走去。

“媽媽,我求求您,”小女孩説,她雙手摟著媽媽的脖子,親了又親。“我求求您,媽媽,別讓她給我紮,別讓她給我紮,媽媽! ”

“別這樣,我的寶貝,那是不可能的,你一定得紮腳,不然媽媽沒辦法給你找個丈夫的。”她媽媽一面説一面把她的鞋子脫掉。

“我不要丈夫! 我不要丈夫,我要跟阿媽住! ”陳珠一面説,一面放聲大哭。

但她的母親是個時髦的媽媽,不可能讓她的小閨女長大後“有一雙像男人般的腳”,更不能冒險以致無法給女兒找個有身份的丈夫,因此硬著心腸不去理會女兒的請求和眼淚。粉紅色的小腳趾一個接一個被扳到腳底下,正要開始包紮,僕人報道有客到……

陳珠交了好運,訪客是個媒人,是來説親的,想把她許配給當地一戶好人家的男孩。

“他是個令任何爹娘都會感到自豪的男孩。”陳珠的媽媽説……

“如果我不紮腳,他會要我嗎? ”陳珠天真地問道。

“會的,”那媒人説,“袁先生是反纏足協會的會員,他差我來説,如果你們同意這頭婚事,陳珠就不用纏足了。”(40)

像一切美好的童話故事一樣,這個故事是大團圓結局。我們推斷,那袁先生是個基督徒,所以他沒有依照那殘忍的習俗,去要求他的兒媳婦纏足。這本書的寫作風格和情節的發展,依足典型的童話故事的模式。作者把故事放在一個“虛構的”環境裡,暗示著文明的或“真正的”人是不會那樣做的。對瑪瑙纏足的描寫,就跟那些以成年讀者為對象的作品一樣,聽來跟虐待無異。不同的是,這本書是以幼小讀者為對象的,給人的印象是,在中國,哪怕是好媽媽,其實都是怪物,時刻準備著折磨信賴她們的小女兒們。

那摘自《女兒經》的詩句,大意是解釋替女孩紮腳的原因。海特蘭大一定清楚知道,中文原文是描寫小腳呈現一個優美的孤度,但他卻將之説成是“歪弓”。這種誤譯給人的印象,就是大多數中國人欣賞和崇拜的、線條優美、彎彎像荷花苞狀的小腳,實際上不過是“歪弓”而已。在這一點上,海特蘭大是有些用心險惡的。本人有幸曾見過一位女士解開的小腳,我可作證,正確地裹紮的小腳確如詩人們所説的,彎彎像把弓。姑勿論對造成小腳的過程有何看法,毫無疑問,一個靠在炕上,穿著精緻的繡花鞋的女人,其小腳看來是很優雅的。

無論紮腳的原意是否真的為了讓婦女三步不出閨門(我們對此表示懷疑),其它一些作品表明,中國男人確實認為小腳非常美。多個世紀以來,詩歌散文常出現對小腳的歌頌。直至19世紀末,一些新時代的詩人開始對纏足持否定態度,他們的詩歌是帶有宣傳目的的。通過給年幼的讀者介紹一個甚至不懂得睡軟床的、殘忍的和半開化的民族,海特蘭大在那些幼小的心靈裡,早播下偏見和種族歧視的種子。

陳珠的故事和她那雙獲得自由的腳是有政治上的象徵意義的,那與中國爭取西方文明和現代化有關。對陳珠那雙天足的接受,象徵著對(上帝的)自然法則的接受,同時也象徵著脫離野蠻、不合理和渾沌的一個轉捩點。海特蘭大的臆想跟麥克哥溫説的“英格蘭挽救了中國”很相似,祇不過在他來説,拯救中國的是美利堅。

這些資料作者介紹的最流行的形象是,婦女地位卑微,生活悲慘。她們要弄跛自己以取悅男人,而其社會地位的高低,端視乎腳有多小而定。同時,勞動階層的婦女,亦無法免除其它國家天足姐妹所要做的差事。無一例外,西方作家認為小腳女人的走路姿態是不雅觀的,而她們那讚賞的痛苦的金蓮是畸形的。無論如何,同情中國婦女的是多數,嘲笑她們或提供極端反面形象的是少數。似乎一個作家的專業和性別,與其筆下的形象並無特別的關連。如果説,最“嚴謹”的女性作家都對中國婦女表示同情,許多男性作家,也是同樣對她們寄予同情的。我們指望會在基於基督徒的明確立場的傳教士中發現那種道德,但事實上,麥克哥溫寬容,而戈特茲拉夫偏執。而且沒有證據顯示麥克哥溫和戈特茲拉夫之間的差別,是基於所處不同年代而造成。再看看其它例證,賈斯特斯·杜里圖(Justus Doolittle)牧師於1865年對中國人深表同情,而另一位教士A. H·史密斯(A. H. Smith)於1890年則表現出極度的偏見。所有的作家皆同意,纏足是為找一門好親事所必須的,中國婦女得不到善待,而裹足在西方人的眼中,是不吸引人的。

作為對上述研究的補充,我於今年(1995)較早時,有幸在河南省魯山縣山區會見了一位紮過腳的當地人,為我提供資料。趙老太太的見證,在所有方面印證了上述作家們的觀察。她告訴我,她今年八十歲,即是説她生於1915年。父親是地主,趙芸是其獨生女兒。趙芸七歲時,有一天,她的娘親告訴她,該是替她裹腳的時候了。聽到這消息,她哭開了,因為她不想紮。但她知道,媽媽雖然很疼她和不想她受罪,但不這樣做不行。一個天足的女孩會成為村子裡的笑話,她説,而且沒有家庭會接受她做兒媳婦的。不纏足的女孩不單自己會受辱,還將禍延及父親,也會被人嘲笑,有時候人們會拿一條裹腳布纏他的脖子,無人會尊重一個天足女孩的父母的。

趙芸的母親用一根長約一米、寬三吋的布條開始給她裹紮,而趙先生和奶奶則在旁邊觀看。趙芸告訴我,她當時痛得直哭,但她的媽媽必須緊緊地紮。雖然那似乎很殘酷,但當時潮流如此,她媽媽想為她找個好婆家。她知道,要是她的腳不夠小,她的婆婆就會生氣,婚姻就不會和諧,她將不會得到善待。(在那個時代,女子婚後一律得住在婆家。)每天,她的腳都用明礬泡浸過,然後紮得更緊,而每天,她都痛得直哭。晚上,她會坐在炕沿上,把腳輪流拉向腹股溝,用手揉搓使骨頭軟化,以便雙腳更易彎成“蓮”狀。我問她裹腳的方法,看是否如書中所述的一個樣。趙老太太好心地為我做了個示範,祇可惜我的翻譯要我別提出拍照的要求。

我有點不安地注視著趙老太太脫下她的襪子,因為我看過的一些照片,鬆了縛的腳並不那麼好看的。但出乎我意料之外,趙老太太的腳,皮膚柔滑、金黃色、沒有皺紋,完全不像一位者太太的腳。雖然“放”腳許久了,但由於曾被裹得太小,她的腳已不能回復正常的形狀。她的腳以大姆為頂尖,其餘的小腳趾則往裡彎向腳板底中間,使她整隻腳呈楔形。趙老太太左手緊抓著布條的一端放在“大”姆趾上,示範如何用布帶的另一端,圍繞四隻小趾拉緊,使之彎向腳的中心。她毫不費勁地將繃帶緊纏,呈“八字”形圍繞足部和足踝,一如19世紀觀察家們描寫的一樣。不難想象,她的腳曾經是何等的小巧和完美。

通常,腳跟接著會被用力拉向腳心,以縮短腳的長度,但趙老太太的腳已放了有五十年,這部份的示範祇是輕輕地帶過。正是這一縮短的過程,使腳背彎成“弓”形,而這一特點,在往日是備受欣賞的。趙老太太曾有過長四吋的小腳,那大約維持了六七年。她自豪地告訴我,她祖母的腳祇三吋,但指出,那樣小的腳,很難承受身體的重量。

趙老太太解釋,她當年不需馬上下地走,除非她自己願意,但當她下地走,必須扶著牆壁,眼裡充滿痛苦的淚水。不過,她反覆地説,所有同齡的女孩都得那樣做,否則就找不到丈夫。甚至窮人家的女孩,也要盡可能把腳紮小。她在二十二歲結婚,當時她的腳被“解放”了。大約在她十七歲那年,政府頒令不准纏足(約1933年)。雖然她認識到再無選擇的餘地,但當時並不願意服從那個命令,因為那金蓮腳,是用那樣大的痛楚換來的。解除裹紮後,最初她的腳曾受感染和發腫。由於已裹成不可挽回的屈曲,她的腳永遠不可能恢復正常的形狀了,雖然腳背的“彎曲”已不那麼明顯。

在一個社會裡,中產階級的婦女祇有很少甚至毫無獨立性,她們唯一的就是所謂“女性的詭計”,以獲取對自己命運的掌握。母親、父親和社會的重壓,合謀使她們發展一種依賴思想,覺得自己在智力和體能上都低人一等,女性祇有一個選擇,就是找一個丈夫。沒有丈夫,她在社會上就毫無地位,就沒有由婚姻帶來的各種好處。如果男人喜歡小腳或細腰,大胸脯或長頸鹿脖子,女孩不去強行把外表弄成那個模樣,就會在婚姻市場的競爭中敗下陣來。西方觀察家從纏足與婚姻的關係,對這種習俗的延續作了説明,還指出了裹腳對女人地位的象徵意義。出眾的小腳意味著出眾的財富。當有關緊束緊紮的問題在公開領域進行辯論,甚至某些男人表示要改變它的時候,性的涵義仍然是幾乎回避不掉。道學家們對任何他們覺得會激起男人的獸性情慾的東西進行控訴,然而19世紀流行的女性服裝,在那大大散開的裙子襯托下,不論有無穿上緊身褡,任何腰肢都會顯得纖細。西方人將中國的潮流貶為既野蠻亦無美感,但對中國人來説,展示和誇張女性的體形是極端下流的,並視之為外國人粗鄙野蠻的明證。至於小腳,也許屬性涵義的秘密,使之成為不宜宣之於口進行任何討論的題目。

西方如何通過小腳來抹煞中國婦女的性特徵

東方婦女性的神秘,至今仍是西方人心目中對東方的一普遍印象。在差不多整個20世紀裡,這印象包括對中國、印度和阿拉伯婦女。但是,在19世紀和20世紀初,西方的色情題材中並無對中國女人的特寫。我之所以對此好奇並提出此問題,是因為我翻閲了超過四十部原著,竟無發現有人對中國婦女的美麗持異議。

雖然一個體面的西方作家,不能對性這個話題進行討論,但並不等於説他對此不感興趣。西方對其它種族的女人是存有一定的獵艷之心的,而“色情行業”是樂於以各種不同方法對此加以利用的。可是,西方作品對中國女性的描寫,反映出她們對(西方)男性是毫無吸引力的。不被視作性對象無疑是一樁好事,遺憾的是,在此情況下,那絕非出於對中國婦女的尊重,相反,那是一種種族歧視的表現。我的結論是,漢族女人之所以沒有吸引到好色之徒的注意,主要原因是她們的“金蓮”--那大受讚頌的小腳。

19世紀是一個各類知識蓬勃發展的時代,價廉的印刷術能使這些知識通過書本、文章和小冊子廣泛地傳播。隨著時間推移,英國和美國越來越多人能夠接受足夠的教育,使有能力閲讀並對當時的熱門話題發生興趣。女人處於一個“附屬”的地位,未被認可為獨立的個體。輿論將女人分作兩大類: 天使和婊子,而理想的女人應該是遠離肉慾的歡愉,她同她的丈夫“屈服”於性愛,祇為了傳宗接代,而女性純潔的外表背後的實情,卻是與之相去甚遠的。

許多男人都有各種各樣的婚外性生活這種説法早已不新鮮,近期的研究指出,女人一般來説,也許並不像我們過去以為的那樣一本正經(41),無論如何,婚姻生活的種種限制,肯定會使許多男人鍾情於色情文學。在色情書籍中,有一些是以“東方的”主人公來作其性幻想的號召。19世紀色情小説的一個範本,是1928年首次出版的《好色的土耳其人》(The Lustful Turk)。在這本令人作嘔的作品中,艾米莉·芭洛(Emily Barlow)被“摩爾海盜”(Moorish Pirates)俘擄了,作為禮物被送給阿爾及爾的大公(Bey of Algiers)作後院,這年輕的處女一再被強姦,(作寫真式的細節描繪),最後得出結論她喜歡那樣。作家們對這類題材發生興趣,可能是因為他們很難想象純潔的西方女性作“淫猥”的活動,而“東方的”女性似乎被認為不如西方的姐妹們那樣貞節。此外,也許這些作家們,是在尋求某種在本國難覓的異國情調。顯然,“東方的”性愛題材是有市場的。

19世紀80年代,一些最有名的東方性愛作品被翻譯成英文。探險家、人類學家和翻譯家理查·伯頓爵士(Richard Burton)(1820-90)翻譯了其中兩本,第一本是《愛經》(The Kama Sutra)(卡瑪經),那是一本有關性愛和性技巧的古老的梵文著作(卡瑪是印度教的愛神)。接著於1883年,伯頓出版了《芳香的花園》(The Perfumed Garden),以作為阿拉伯人性愛的代表,雖然實際上波斯人(伊朗人)並非阿拉伯人,這些“原著”影響所及,對認為阿拉伯和印度女人懂得而西方婦女不懂得的性愛技巧奧秘的現代性愛常規是有啟發的。但19世紀的西方作品,不見得對阿拉伯或印度人的家庭生活表現出相應的興趣,相反,對中國人家庭生活的描述則很多。

迄今,中國人的性生活仍是一個不能公開的和不宜提及的秘密。學者R·H·范·古里克解釋,那是“由於滿清皇朝(1644-1912)那過份控制中國人的假道學思想造成的……。他們表現出一種幾近瘋狂的願望,保密他們的性生活,不讓一切外人知道。”(42)他稍後又解釋: “女人的腳被視為身體最隱私的部份……,但我從未見過任何展示女人裸露雙腳的圖片。”(43)范·古里克看過17世紀的春宮圖,據他説,19和20世紀在中國各港口城市,有作為“下流的色情畫”(44)仿製,而他則能引自原作書面材料。里維(Levy)(45)亦指出,不管那些“思想純正”的人聲言維護甚麼理想學説,色情藝術和文學在中國人中間是存在的。這類作品也許不是輕易可以獲得,但單是這個原因,仍不足以解釋為何沒有這類作品被翻譯成英文。

我認為,阿拉伯人和印度人的色情作品集中注意力在外生殖器官(這是西方人所能夠理解的),而中國的色情腳在性愛的親密關係中扮演了不可缺少的角色。對腳的戀物癖在西方是罕見的。

當然,中國的色情作品亦有承認外生殖器的作用,但據里維説,“金蓮”才是重要的特徵。也許,強調小腳在性愛的重要性,是西方男人所無法理解的,所以他們認為翻譯中國色情作品是無意義的。西方人對中國婦女的性吸引力不屑一顧也許是好事,但同時,也從負面上用來貶低中國和中國婦女。一方面我們發現印度和阿拉伯女人吸引著相當多好色之徒的注意,另方面我們看到中國婦女和她們小腳祇招來嘲笑,並被用作壓抑和殘忍的象徵,減低了任何將中國認同於西方平等的可能性。

19世紀西方作家對纏足的描寫,也許是這個課題現存的最大宗的資料,但總的來説,此乃中國的日常瑣事,中國作家有何必要去解釋人盡皆知的事物? 當然,色情文學有其不同的興趣焦點。文學著眼於女人腳的美麗和趣緻,而反纏足的傳單,目的不在解釋裹腳的方法,而是表明這一陋習必須廢除。不論這些西方人的描寫是否準確,是否帶有偏見,語氣是世俗性的還是宗教性的,那不是我在這裡所探討之事。重要的是,他們為一不尋常的、已經絕跡的風俗,提供了寶貴的歷史紀錄,也同時讓我們透過那些西方人的眼睛對中國作奇妙的一瞥。

1850年之前,西方對中國的興趣,主要在通商和傳播福音,提及中國習俗的書相對地少了。當一位小腳女士於1827年7月在倫敦的大沙龍展出,祇引起人們短暫的與趣。(46)這興趣又局限於富有的人當中,因為入場券收一先令,在當時不是個小數目了。更值得注意的是,該女士被當作奇人怪事展覽,真不知她為何會答應給如此低級趣味的外人細看。雖然人類學當時尚未被確立為一學科,但學者們已在尋求對各物種起源的瞭解,以及基於對各“殖民地”土著居民的研究,發展起有關種族的理論,毫不意外地,這些著作對纏足這習俗作了相當多的評論。

19世紀對纏足的看法一律是否定的,語氣中還常帶説教意味。中國婦女的外表,在同西方對女性美的觀點對比之下,總的來説是不討人喜歡的;而由小腳影響的走路姿態,也同樣地不符合西方的審美眼光。察覺到婦女之被作賤,則用來作為中國人低級、不文明,同西方文明成鮮明對照的證據。在説明婦女紮腳的原因,西方觀察家們同意,小腳是一個女子找丈夫所不可缺少的,誰不跟隨這習俗,就會被視為下賤和地位低微。西方的陳述,常常提到這些問題。

上文提及的查爾斯·戈特茲拉夫牧師1838年寫道: “再沒有任何東西比小腳更能給女人添加光彩了。”“對於不懂得欣賞的人來説,那雙腳看起來不過是畸形而已,”而且“還使人走起路來步履蹣跚”。

艾達·普法伊費爾(Ide Pfeiffer)(1797-1858)在首次環遊世界的一段旅程中,1847年在中國與戈特茲拉夫會面。之前,她曾在海上漂流近兩個月抵達巴西。到了那裡,她在印第安女人的陪同下,穿過森林,跨越河流,看到身長七呎的錄蛇,吃過猴子和鸚鵡。(她説猴子肉味道極佳,至於鸚鵡肉則不夠嫩滑,也不大好吃)。(47)作為一個旅行成癮的人,普法伊費爾到中國,尋求進一步的冒險。在那裡,她也注意到女人的腳。她把金蓮腳女士走路的姿態,比作雌鵝那搖擺的步姿,她稱之為“奇特的”美,並表示不懂欣賞。

皇家海軍艦艇波尼塔號(HMS Bonetta)的指揮官F·E·福比斯中尉(F. E Forbes),根據他在1842-1847年的經歷,於《在中國的五年》(Five years in China)(1848)一書中,對中國人生活的各方面情況,作了非常個人的記述。福比斯評論裹腳語帶嘲諷,談到“女士們的癖好”,他寫道:

雙腳,也許是女士們最能用來炫耀自己的了,似乎非得將之弄成對自己毫無用處,才能成全中國女性迫切要求的快樂,但這僅就中國人而言……。這些美人兒,有些不得不借助手杖,才可搖搖擺擺地走路,她們用一種白粉將臉抹白,引發起一位詩人的靈感,寫了如下的詩句: “潔白如米,秀如竹。”(48)

按福比斯的描述,將雙腳盡可能弄成毫無用處,單為中國人提供無比的快樂,此是同一個例證,説明那是無價值的異國情調及中國人事事與人相反。他已無必要指明西方的觀點如何不同了。女人被弄得如此荒唐可笑,難道這些女士願意扶著手杖搖搖晃晃? 不但她們走路姿態不雅,所用的化妝品把她們弄得更加缺乏吸引力。他引用中國人的詩句是帶諷刺性的,顯然,福比斯並不分享他的鑽美。他暗示,一個實施那樣缺乏美感勾當的民族是荒謬可笑的,是不值得看重的。對於他來説,中國人是無可救藥的異己族類。(49)

薩繆爾·威爾斯·威廉斯(Samuel Wells Williams),曾在中國渡過十二個年頭,會説中文,研習中文作品和古典文學,此人亦不見得客氣。他的種族優越感,明顯地貫串於他的兩卷集開創性作品: 《位於中央的王國》(The Middle Kingdom)(1871)。他在“潮流受害者的步態”一節中説:

真像那些表演用腳後跟走路的人一樣,這些女人獨個兒走路時,雙臂搖擺,快步向前,以防倒地。在可能的時候,上了年紀的女人會借助一把雨傘,或是扶著一名小廝或丫環的肩膀,把他們當作手杖。(50)

科爾基康,《泰晤士報》的一個撰稿人,措辭為: “球棒腳”,“那個畸形”和“束腳怪物”。

著名的活動家艾麗西婭·里徒,她建立起第一個西方的反纏足協會於1895年,在一般情況下是不會感情用事的,她寫道: “中國男人如此奇怪地欣賞那醜怪山羊般的腳”,稍後她又説那些小腳是“發育不全的”。(51)

康斯坦斯·F·戈頓·坎明於1866年間指出一些女士幾乎完全不能走路。

最令她們感到驕傲的,顯然是她們那可憐的小“金蓮”,她們把雙腳壓縮至不能再小,以證明她們地位的尊貴……。不論這些女士嘗試走路時那搖搖欲墜的姿態在我們眼裡是多麼令人討厭,但那不能比她們用作交通工具時那麼糟了。然而在這裡,卻被視為貴婦,優雅到極點了……。那小姐趴在那阿媽的背上,雙手摟住她的脖子,那阿媽則雙手抄後,抓緊女主人雙膝。(52)

伊莎貝拉·比塞普(Isabella Bishop)對中國人生活作了個更有思想內涵的描畫,她講述一個星期天,她在一處名叫賽山坡的山區小村停下來休息,當地婦女對她的大腳丫表示驚訝。她將自己的腳同“那一些像蹄子般的金蓮相比,而婦女們就是用她們的腳後跟一拐一瘸地走路”,她很驚訝“得知她們一天能走三十華里(53)……。從那一拐一瘸和搖搖擺擺的樣子看來,一定十分痛苦。”(54)

在R·洛根·傑克(R. Logan Jack)自稱為“經驗之談”的《中國的內陸》(The Back Blocks of China)一書中,他認為這種潮流是“有害的”,並認為裹腳造成的走路姿態,既乏吸引力又可憐。

即使從中國人的美學觀點上説皆認為完美,我應該説我從來不能不以同情的眼光看著這些可憐的人就像山羊學用後腿走路那樣蹣跚而行。這種折磨,明顯地嚴重損害著受害者的健康,這些婦女蒼白如臘樣的臉就是憑證。

傑克承認,中國人有一套與他自己不相同的觀點,那不是他所能夠理解的。(55)

1863年首次到中國的約翰·麥克哥溫牧師在《中國生活的側影》(Sidelights on Chinese Life)(1907)中,把纏足看作是一種“瘋狂而討厭的習俗。”(56)在《英格蘭如何拯救中國》(How England Saved China)一書中,他進一步將之斥為一種違反“自然”和破壞上帝親手之所創。

它完全破壞了天生女人的優雅和匀稱美,我們太易遺忘了那雙腳所包含的平衡奧秘,它們所體現的那種美麗的步姿如詩一樣的優美,這給女人由造物主恩賜得來的風韻增添了多少嫵媚。

但是,女人那由大自然精工設計的腳不見了,於是,一個女人與生俱來的活力和曲線美、一個美麗的源泉也就消失了。她的裹腳唯一能給她的,祇是一個踩高蹺的人的動作……,當大自然開始把美奐的絲線織到年少姑娘身上的時候,她那音樂和詩歌的韻律,已在那紮腳的極度痛苦和折磨中永遠停息。(57)

這本書的標題本身是帶揭露性的。書出版時,麥克哥溫熱心參與的反纏足運動,已對政府立法和社會態度方面皆產生了效應。而這位牧師在書的標題上,卻忽略了中國人亦朝著這目標作鬥爭的事實。

《獨在西非》(Alone in West Africa)和《媽媽的感動》(The Mummy Moves)(一個煽情的題目)的作者瑪麗·剛特(Mary Gaunt)亦認為,小腳與蹄子很相像,但她對女士們為何看起來像是用腳後跟走路,作了有用的説明:

一個裹腳女人的步態是清楚不過的,看她走路的樣子,就像腿是木頭做的一樣,從臀部以下至腳後跟,完全沒有彎曲。腳很小,狀若小蹄,長約四吋,包在花鞋裡。為了平衡,她走路時必須張開雙臂。(58)

在《漢學百科全書》(Encyclopaedia Sinica)(1917)裡,薩繆爾·考苓(Samuel Couling)作了總的概括:

中國人有用緊繃繃的麻布帶壓縮女童雙腳的習俗。其過程帶來巨大的痛苦,得來的是完全畸形的腳以及跛子的步態。(59)

依照百科全書的慣例,考苓並無發表任何個人意見,但他選用的詞語早已在西方作家中使用。如前文所示不是所有作家均受著考苓所受到的那種約束。一些描寫令人尷尬地顯示了西方的自大和種族歧視,反過來,我們-也看到一些男作家和女作家,對中國女性展示出一定的同情,雖然當中有些人斷言婦女們祇能責怪她們自己。大多數情況是“不同性”的論説佔優勢,沒有一個西方作家承認覺得小腳具吸引力,他們對這種風俗的輕蔑是無可置疑的。

顯然,蹄子的形象化比喻,是一個為人接受的、用來描寫小腳的明喻,並非常帶貶義,通常,祇不過是意圖尋找一個合適的比擬而已。沒有一個觀察家能明白中國人的口味,會去欣賞一種在西方人眼中如此不雅的女人走路姿態。很多人對女士們所受到的痛苦,表示出一定的同情。

如果中國女士們的走相被視為缺乏吸引力的話,那麼她們那艷裝濃抹的臉,在那些對“異國”審美觀憤憤不平的男性作家心目中,亦好不了多少。威爾斯·威廉斯(Wells Williams)強調中國女士面部化裝的滑稽可笑,描述她們就像馬戲班的小丑那樣。

出席隆重場合,那張臉會塗滿白色的脂粉,唇上和面頰染上胭脂,造成一張僵硬的顏容。一個被如此化了裝的女孩子,根本不要用扇子去遮掩臉上的紅暈,因為不可能透過那層脂粉被人見到。她的眼睛是唯一可作表露情感的地方。眼眉用炭枝描黑,彎曲細長像一片新冒出來的柳葉,又或像一彎新月。一個標準的美人要有杏花般的臉頰,桃花般的嘴唇,楊柳般的腰肢,眼睛要像太陽底下閃耀的波光,走起路來蓮步跚跚。(60)

大英博物館的羅伯特·道格拉斯(Robert Douglas),倫敦英皇學院教授,是另一個貶低中國婦女化裝術的人,認為那種化裝術,並不能增加她們的魅力。1882年他寫道:

總而言之,一張被胡亂塗抹的中國女人的臉是慘不忍睹的。石膏般的膚色,赭色的臉頰,人工描畫的眼眉以及被塗得血紅的嘴唇,作為一幅詩人腦袋裡的印象畫,也許會令人艷羨,但在現實中,無以言之,祇能説是令人討厭的。(61)

道格拉斯的語言充滿冒犯性: “胡亂塗抹”、“石膏般的”、“赭色的”和“令人討厭的”。他全無打算去理解中國人的審美觀,而是對這種審美觀以及那讚頌這種美麗的詩人進行嘲笑。這又是西方的審美觀左右了他的看法。維多利亞時代的西方女士是不化妝的,那怕是化妝,也是淡得令人注意不到的。祇有庸俗的女人會用“藝術”來改善原貌。身為中文系教授,道格拉斯那驚人的反華論調,是令人不安的。

科爾基康並不覺得中國女人更迷人:

一個中國美人被描寫成面如杏花,唇如桃花,腰若楊柳,眼睛像太陽底下閃耀的波光,走起路來蓮步跚跚! 而事實上這些責婦潮流的受害者走路的姿勢,就像任何有腳的生物完全用腳後跟走路那樣。這一明喻證明,中國人有時候是以顛倒為創造的。(62)

正如那驚嘆號所表示,科爾基康並不贊同對一個“美人”作這樣的描寫,中國人的審美標準祇由“顛倒”、同時也是荒唐的觀念造成的。他暗示沒有“正常”的人(比如説西方男性)會接受這種概念。西方(男性)的價值觀不斷地以或明或暗的“特定”標準出現。確實,描寫中國女性外形的語言給當時的西方標準提供了一個對照。凡要創造一個理想的西方女人的概念,祇須列出中國女性外形的反義詞就行了。

女性作家的語氣,通常是同情的,(我們也嘗試討好男人,雖然沒到你們那地步),男性作家常帶憤憤不平的語氣;中國人憑甚麼厚顏無恥地、把顯然違反“自然”美學的事物,稱之美麗? 在西方人的心目中,這“奇異的”和“粗俗的”審美觀,證實了與中國人的“對立性”。而且,這種對立性是一種對“自然”的故意顛倒。對於一些人來説,從其起源到構思,似乎都是邪惡的。

然而,女性作家並無表現出那樣的憤慨,她們較為講求實際。她們似乎感覺到,中國人的理念必有其一定的道理,雖然西方人對這種道理不能領會。她們同情中國姐妹們的遭遇,並推測,是中國男人的觀點,如果有人能掌握它,就是掌握著這文化差異的最大奧秘鑰匙。這鑰匙就是性。

伊莎貝拉·比塞普暗示了紮足的“真正”原因,“她們弄跛腳有著另一個動機(而不僅僅是為了改變她們體形的外觀)”。(63)哎呀,她祇能説那麼多了。而瑪麗·剛特比她稍稍進了一步:

不僅這些“金蓮”被視作漂亮,而且紮腳女人被普遍認為比天足女人更重視她夫君的愛撫。(64)

剛特小姐在此暗示,性愛目的乃小腳繼續存在的奧秘。維多利亞時代對性問題的執拗,是剛特不能明言的原因,因為非科學性質的、“嚴肅的”作品,是從不對性進行討論的。顯然,一些西方女人對小腳的性涵義有所瞭解,但可惜,即使她們全對中西性愛觀的差別感到好奇,她們確實不能在作品中宣之於口。

至於男性,西方在將阿拉伯和印度社會“性感化”的同時,對中國人則在做相反的事情,並抹煞了中國婦女的性特徵。中國女人一律被刻畫成對(西方)男人毫無吸引力。她們的腳是畸形的,看來像蹄子,她們步履蹣跚,她們把臉塗白得很不自然,眼眉太人工化。還有黏乎乎的一抹胭脂和唇膏,構成了一幅毫無性特徵的、玩具娃娃式的人物形象。

直至理查·梅森(Richard Mason)的《蘇絲黃的世界》(The World of Suzie Wong)於1957年出版,中國婦女被描寫成對西方人具性刺激的潮流才開始。粗鄙庸俗的神話開始將她作為一個奇特的、異國的性對象,同她的東方姊妹們並列在一起。(65)50年代,和現在一樣,通俗的西方文學往往將她描寫為歐亞混血兒(種族的混合使她份外美麗,勝過純中國人),並通常會是一個妓女或歌女。甚至克里斯托弗·紐(Christopher New)在《上海》(1985)中,也不能讓男主角登頓,愛上一位“體面的”中國女子,雖然他在經歷了一段與一個最後成了女同性戀者的西方女人不愉快婚姻後,終於鼓起勇氣同他的“歌女”結婚。(66)1903年到上海的登頓(Denton),其難題不祇是因為那女人賣笑,當然,還因為她是中國人。

在19世紀,最高級的、最性感的中國妓女是纏足的,據説,甚至禁止其婦女裹腳的滿州人,也偷偷地去漢人妓院尋幽探秘。祇有最下層的婦女天足,亦祇有窮困潦倒的人,才會將就著去找一個不纏足的妓女,里維有數幅以她們的小腳為榮的名妓照片。夠格去吸引那些(男性)權威作家的妓院的高級妓女全是裹腳的。當然,“普通水手”之流可能在經常留宿的碼頭和貧民窟,找到天足的較低級的流鶯。在任何情況下,西方男人的階級觀念特重,中產階級決不會(即使是)為中國人而破戒。這進一步説明,為何維多利亞時代的男性,似乎對中國女士提不起色情興趣,毫無疑問,他們有許多人對阿拉伯和印度婦女是有這方面興趣的。在中國,必須同最下層混合,才能找到一個天足女人。(67)

隨著中國社會自身的轉變,滿清皇朝1911年垮台後,中國婦女逐步改變,以適應中國的新景象。人們必然會推測中國男性所經歷的性觀念的強烈轉變: 一個真正的性革命。似乎眾多西方文化都有一個共通點,就是嬌柔、脆弱和依賴性視為女性的理想(此一理想迄今仍未推翻)。一個男人能給其妻越多的安逸,她就越能完美地表現和見證這個理想,而他也就能更多地顯示其男子氣概。在中國,這種脆弱和依賴,曾經通過女人由雙足帶來行動的不便,被誇張到異乎尋常的地步。(68)可以猜測,這對於中國男性來説,也許也是性吸引的一部份。無疑,一個女人,她的腳能被把玩於男人掌心之中的,肯定是嬌弱的;一個幾乎不能走路(更不要説跑了)的女人,如何能逃避違反她意願的接近和侵犯? 還記得現代西方的色情畫像中,常有腳穿細高跟皮鞋的女人--甚至她們可以一絲不掛。色情畫片通常不會刻劃女人腳穿馬丁醫生靴子,穿細高跟皮鞋跑不了,但穿馬丁醫生靴子,那怕衣服穿得很少的女人,也能作出重重的一踢,這樣作為令人興奮的附加物,就無吸引力了。

在對女性的身體進行約束和控制方面,金蓮腳的效果同西方的審美觀,不是沒有平行關係的。在整個19世紀西方的眼光持續強調臀部和胸部,這種效果,由不同程度的束身法來獲得(視潮流而定),而由小腳造成的走路姿勢則(更加微妙地),適應中國人眼光,強調臀部。

正如文中摘錄所示,西方作家一概不懂欣賞中國婦女的美,那麼難怪中國的色情材料吸引不了他們了。確實,纏足常被利用來論説西方人比中國人高等,中國的改革家深知西方人此一武器,所以通過革命以強迫自己的人民改變,他們相信那樣可使國家強大起來。婦女的形象必須改變。她不該是脆弱的,一個金蓮腳上穿著不切實際的絲質鞋的漂亮裝飾品。她必須受教育,脫離“未開化狀態”和依賴性,在社會上取得一席位,不再受她的阿媽或傳統的扶持,她必須承擔責任,腳踏實地,從理論和實際上依靠自己。金蓮腳女人的軟弱和虛弱,同中國的軟弱和虛弱並列,就將無法擺脫西方的操縱。

伴隨著西方人決意將中國人貶為人類無可救藥的次等民族,西方人認為中國女人完全不能被接納作性伴侶,這使得她們免於遭受西方男性通常不受歡迎的、可恥的接近和侵犯。不像世界其它地方的殖民地姊妹們,中國女人不必害怕好色的西方人: 她不是他夢想和迷戀的對象。直至20世紀她們的腳得到“解放”後,她們才受到那種曖昧的恭維,自此之後,她們才加入“東方的”姐妹們的行列,成為西方男人想象中的性對象。

從上述可看出,在此一社會裡甚有性吸引力的東西,在另一社會卻剛剛相反。另外,兩種女性的潮流,都帶來極大的不適。不過,纏足雖然對婦女健康的損害遠遠不如束腰,但對西方來説,纏足使雙足殘廢的事實似乎更加可怕。兩種“潮流”都使女人定在她們的原位,受著男人的控制。我們必須承認,許多女人串通著,去維護她們認為會確定和支配她們的社會地位的東西。在中西社會裡,改革家均鼓吹改變婦女角色和地位,使她們可更好地參與家庭以外的世界。將衣服和鞋子改成不那麼拘束是必然的,並很受思想進步的男女的歡迎。也許還須加上一點,在講到本世紀婦女地位和權利時,中國的立法者絕不像西方的立法者那樣頑固。儘管在爭取婦女地位的道路上正邁著大步,但是,任何國家要改變大眾的態度,都有一個痛苦而漫長的過程。但在目前,還沒有一個社會能做到真正的男女完全平等。

李麗清譯

【註】

(1)當然,她並非單獨一人,而是帶有非她族類的隨從和嚮導,所以,她習慣於不受社會規範的約束。

(2)漢弗萊斯夫人(Mrs Humphreys)《女士的禮儀》(Manners For Woman, London,1897),頁61-62。

(3)C·韋爾烈特和菲利斯·坎寧頓,(C Willet and Phillis Cunnington),《褻衣史》(The History of Underclothes,London, Michael Joseph,1951),頁117-118。

(4)大衛·肯滋爾(David Kunzle)<反女性主義的服裝改革: 對海倫·E·羅拔斯的“高雅的奴隸: 緊身與維多利亞女人”的回應>(Dress Reform as Antifeminsm: A Response to Helene E Roberts′),《先敬羅衣》(Signs)1977春季,頁570。

(5)海倫·E·羅拔斯(Helene E Roberts)<高雅的奴隸: 緊身與維多利亞女人>(The Exquisite Slave: The Role of Clothes in the Making of the Victorian Woman),《先敬羅衣》(Signs),1977春季),頁558-559。

(6)同上,頁565。

(7)肯滋爾(Kunzle)《反女性主義的服裝改革》(Dress Reform as Antifemminism),頁572。

(8)同上,頁577。

(9)同上,頁579。

(10)開布林夫人(Mme. Roxey Ann Caplin)《健美·緊身褡與按人體生理規律設計的服裝》(Health and Beauty or Corsets and Clothing Constructed in Accordance With the Physiological Laws of the Human Body, London: Darton Co. ,nd.),IX

(11)伊莎貝拉·比塞普(Isabela Bishop)《楊子江流域彼岸》(The Yang-tze Valley and Beyond,London: John Murray,1899),頁242。

(12)同上,頁242。

(13)1575年,福建當局曾請西班牙奧古斯丁使團往訪。逗留僅一月,卻收集了植物草藥的著述三百卷,發現其學術成就遠超西方。該使團本擬繼續深入中國內陸地區,但不成功,祇於1579年到達廣州,但不夠兩個月就被驅逐。於是把中國留交給早於16世紀60年代就一直在澳門活動的耶穌會。不過耶穌會的努力也不成功,經營多年,信徒沒有幾個。到1577年亞歷山大·瓦利南奴將軍抵澳門,才開始有點起色。他指令耶穌會士“漢化”自己。後來通過學術和尊重中國文化而獲得巨大進展,並得中國皇帝的恩賜。

(14)J·馬提翁醫生(J Matignon, MD.),《中國奧秘》(La Chine Hermetique,Lyons:1899),頁236。

(15)賈斯特斯·杜里圖牧師(The Reverend Mr Justus Doolittle),《中國人的社交生活》(“Social Life of the Chinese”,Vol.2, London: Sampson, Low Son& Marston,1866),頁202-203。

(16)海特蘭大牧師(The Reverend Mr. IT Headland),《中國的宮廷生活》(“Court Life in China”,US: Fleming H Revell Co.1909),頁105-106。

(17)薩繆爾·威爾斯·威廉斯(Samuel Wells Williams),《位於中央的王國》(“The Middle Kingdom”,NY: John Wiley & Son, 1871, fp.1848),頁41。

(18)漢弗萊斯夫人(Mrs Humphreys),《女士的禮儀》(Manners For Women),頁62-63。

(19)威廉·洛克夏特醫生(William Lockhart,MD.),《在華行醫傳教二十年》(The Medical Missonary in China,a narrative of twenty years experience,London: Hurst & Blackett,1861),頁334。

(20)查爾斯·哥特茲拉夫牧師(The Reverend Mr Charles Gutzlaff),《中國開放》二卷集(China Opened, 2 Vols. London: Simith Elder & Co. ,1838)卷一,頁480。

(21)用於印地語和波斯語,“zenana”指印度和伊朗家庭專為婦女留出的靜地·坎明小姐想説明上層社會的中國婦女享有私穩地方(閨房)。

(22)康斯坦斯·F·坎明(Constance F Cumming),《中國漫遊》(Wanderings in China, London: William Blackwood & Sons, ca.1886),頁65。

(23)依莎貝拉·比塞普(Isabela Bishop),《黃金半島與通往之路》(The Golden Chersonese and the Way Thither,London: John Murray, 1883;repr. Singapore: Oxford University Press,1990),頁66。

(24)阿切博爾德·科爾基康(Archibald Colquhoun),《横越菊鄉》(Across Chryse, London: Sampson Low, Marston,Searle & Rivington,1883),頁205。

(25)比塞普(Bishop)《楊子江流域彼岸》(The Yang-tze Valley and Beyond),頁240-241。

(26)F. H. 尼克爾斯(F. H. Nichols)《周遊隱秘的陕西》(Through Hidden Shensi, London: George Newnes Ltd.1902),頁134。

(27)J. 麥克哥溫牧師(The Rev. J Macgowan),《英格蘭如何拯救中國》(How England Saved China, London: T Fisher Unwin, 1913),頁24-27。

(28)多雷(Doré)也證實婚日奚落新娘之説:

這些頗可惡的習俗名為鬧新房,其粗俗下流簡直不堪入耳。一連三天三夜,任何人都可以去看新娘,當著新娘的面,口出狂言,説出最粗俗、最離譜的挑逗評説。亨利·多雷(Henry Doré),《中國的風俗》(Chinese Customs,M. Kenrelly譯,Singapore, Graham Brash, fp.1991法文版),頁57。

(29)瑪麗·剛特(Mary Gaunt),《中國一女人》(A Woman in China, London: T Warner Laurie Ltd. ,nd.),頁173-174。

(30)哥特茲拉夫(Gutzlaff),《中國開放》(“China Opened”),頁490。

(31)科爾基康(Colquhoun),《横越菊鄉》(Across Chryse),頁162。

(32)同上,頁205。

(33)R·洛根·傑克(R Logan Jack),《中國的內陸》(The Back Blocks of China,London: Edward Arnold,1904),頁251。

(34)剛特(Gaunt),《中國-女人》(A Woman in China),頁168。

(35)同上,頁170。

(36)同上,頁170-171。

(37)I·T·海特蘭大牧師(I T Headland,Rev.)《我們的中國小表親》(Our Little Chinese Cousin,Boston: The Page Co. ,1920,14th Ed. ,fp.1903),序言。

(38)同上,頁23。

(39)《女兒經》,是為女子編寫的教本,令其背熟行為規範,原作於公元10世紀前後。此書非一人之作,可能是私塾教師為教導其未接受正規教育的女性而寫,海德蘭大牧師在其所著的《中國的家庭生活》中(Home Life in China)將它全譯。

(40)海特蘭大(Headland),《我們的中國小表親》(Our Little Chinese Cousin),頁81-87。

(41)請參閲F·巴里·史密斯(F Barry Smith)的1800-1900年英國性學研究的修改芻議(Sexuality in Britain,1800-1900 Some Suggested Revision),收進瑪撒·維斯納斯編寫的《擴寬中的天地》(A Widening Sphere"'US: Indiana University Press,1977)。

(42)R·H·範·古里克(R H Van Gulik),《中國古代的性生活》(Sexual Life in Ancient China, Netherlands: E J Brill,1961),前言。

(43)同上,頁218。

(44)同上,頁332。

(45)霍華德·里維(Howard Levy),《中國的裹腳: 怪異性慾習俗史》(Chinese Footbinding: The History of a Curious Erotic Custom, NY: Walton Rawls,1966)。

(46)傑羅姆·陳(Jerome Ch`en),《中國與西方》(China and the west, US: Indiana University Press,1979),頁40。

(47)艾達·普法伊費爾(Ida Pfeiffer),《環遊世界-女士》(A Lady′s Voyage Around The World)珀西·辛尼特夫人(Ms Percy Sinnet)譯,1851,(London: Longman, Brown,Green and Longmans,1851;UK: Century Hutchinson Ltd,1988,頁26。

(48)F·E·福比斯(F E Forbes),《在中國的五年》(Five Years in China, London: Richard Bentley,1848),頁270。

(49)愛德華·賽德(Edward Said),關於用西方人的眼光對東方之分類,見《東方學》(Orientalism, NY: Pantheon,1979)

(50)薩繆爾·威爾斯·威廉斯(Samuel Wells Williams),《位於中央的王國》(The Middle Kingdom, New York: John Wiley & Son,1871),卷二,頁40。

(51)艾麗西婭·里徒(Alicia Little),《親密的中國》(Intimate China, London: Hutchinson & Co. ,1899),頁91-93。

(52)康斯坦斯F·G·坎明(Constance F G Cumming),《中國漫遊》(Wanderings in China),頁65。

(53)一華里相當於三分之一英哩。

(54)伊莎貝拉·比塞普(Isabella Bishop),《揚子江流域彼岸》(The Yang Tze Valley and Beyond),頁240。

(55)R·J·傑克(R J Jack),《中國的內陸》(The Back Blocks of China),頁250。

(56)約翰·麥克哥溫牧師(The Rev. J Macgowan),《中國生活的側影》(Sidelights on Chinese Life, London: Kegan Paul, Trench Trubner & Co. Ltd.1907),頁61。

(57)約翰·麥克哥溫(John Macgowan),《英格蘭如何拯救中國》(How England Saved China),頁21。

(58)瑪麗·剛特(Mary Gaunt),《中國-女人》(A Woman in China, London: T Werner Laurie Ltd. ,nd.),頁169。在此文中,剛特小姐提到,她的旅程始於1913年。

(59)薩繆爾·考苓(Samuel Couling),《漢學百科全書》(“Encyclopaedia Sinica”,Shanghai: Kelly & Walsh,1917),頁186。

(60)威爾斯·威廉斯(Wells Williams),《位於中央的王國》(Middle Kingdom),頁41。

(61)羅伯特·K·道格拉斯(Robert K Douglas),《中國》(China, London: Society for Promoting Christian)

(62)科爾基康(Colquhoun),《橫越菊鄉》(Across Chryse),頁205。

(63)伊莎貝拉·比塞普(Isabella Bishop),《黃金半島與通往之路》(The Golden Chersonese and the Way Thither), 頁66。

(64)剛特(Gaunt),《中國-女人》(A Woman in China),頁173-174。

(65)理查·梅森(Richard Mason),《蘇絲黃的世界》(The World of Suzie Wong, London: Collins,1957)

(66)克里斯托弗·紐(Christopher New),《上海》(Shanghai, London: Macdonald,1985)

(67)該知,滿族婦女不纏足,但亦不排除有些滿族女人也從事賣淫,應另行研究。儘管她們天足,並無資料顯示她們,會比纏足的漢族女人更有吸引力。

(68)女人的腳越小,越顯示她在家不用幹活,也就越證明她的丈夫富有。

*Sandra Adams,澳門大學社會科學與人文學院助理教授,從事英國文學和戲劇研究,曾獲曼徹斯特大學榮譽學士學位、倫敦大學碩士學位,是澳門大學首位哲學博士,博士論文探討19世紀中國婦女裹小腳問題。她旅居澳門迄今已六年。