這是一家極普通的小飯店。在澳門這種類型的小飯店比比皆是,它的規模介於大酒樓和大排檔之間。這些小飯店很多就是在大排檔的基礎上發展起來的。

自從我的太太去加拿大攻讀博士學位,澳門剩下我一個人,懶得自己燒飯,就長期在這家小飯店--「蒼梧酒家」包飯。

這裏雖然沒有豪華的裝修和舒適的座位,但是價廉物美,每天顧客盈門。「蒼梧酒家」旣有大酒店的名菜佳餚: 「三蛇龍虎燴」、「紅扣菓子狸」、「紅燒山瑞」;又有大排檔的小吃妙品: 「及第粥」、「艇仔粥」、「田鷄粥」、「花生柴魚豬骨粥」、「蒸腸粉」、「豬油蘿蔔糕」。至於「蒼梧酒家」的四時炖品,也令人垂涎欲滴,冬春以珍禽野味居多;炎夏以淸熱解暑的冬瓜炖品爲主;秋高氣爽的時節,乾笋炖西洋菜更使我回味無窮。

所以,一年三百六十五天,我有三百六十天在「蒼梧酒家」吃飯。

「蒼梧酒家」的老板姓黃,是個地道的廣西梧州人。來澳門已有卅多年了,說話還帶着濃重的梧州鄉音。

在這家小飯店裏,眞正有權力的是老板娘,她管賬,統管一切內政、外交。黃老板實質是一個廚師,兩個兒子在廚房做助手,兩個女兒負責傳菜、抹桌,六個人配合得天衣無縫,像一部運轉迅速的機器。生意再忙他們也不請雜工,「肥水不流他人田」嘛!

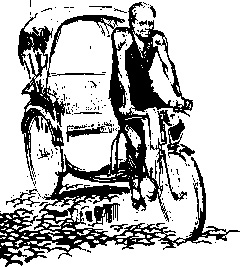

三輪車伕-團長

在「蒼梧酒家」一年四季包飯的常客,只有兩個,除了我,還有一個年老沉默的三輪車伕,黃老板一家對他的招待特别週到,也從來沒有見他付飯錢。

老板和老板娘恭敬地稱他: 「團長」,兒女們親切地叫他: 「黎伯」。

這個年老三輪車伕,引起我極大的好奇心。

中秋節前夕,我在報社上夜班發稿之後,到「蒼梧酒家」宵夜,走到司打口,遠遠就見到那位老三輪車伕正在鎖車,到巷口我向他打招呼:

「收工了? 一起宵夜吧。」

「多謝,我已經吃過了。」他露出難得的笑容,很客氣的回答,然後拐進深巷,消失在夜幕中。

要了一碗鷄翼麵,一瓶靑島啤酒,抬頭看牆上的鐘已經是凌晨三時,電視機裏粤語長片剛播完,酒家只剩下最後一位顧客--我。

老板娘結完賬,關了電視機,轉到我的枱前:

「徐先生,今日來了廿斤魷魚,這批貨好新鮮,要不要嚐嚐? 」

「好,來一碟魷魚,再來一瓶靑島啤酒。」

就這樣,一面喝酒,一面和老板娘聊起來。

話題就從停在門對面的三輪車開始。

「那個三輪車伕是你們的親戚? 」

「不是,他是我老公的長官--團長。」

「他過去在軍隊裏做團長? 」

我索性打破砂鍋問到底。

老板娘是個很健談、潑辣的女人,就滔滔不絕地說起來。

「不瞞你說,我的老公年輕時也在軍隊裏做過。就是給這位團長當廚師。民國卅八年在大陸打了敗仗,和團長一起逃到澳門,那時候他想做生意,向團長借伍百圓,團長說伍百圓濕濕碎,借甚麼? 送給你伍百圓。就這樣,在皇宮賭塲對面擺了一個攤檔賣腸粉。

「碰巧我也剛從廣州逃難出來,在那裏擺攤賣粥,這樣就認識了。他賣腸粉生意好,賺了一點錢,就提出要娶我做老婆,我看他老實,應承下來,就這樣結了婚。兩個攤檔合在一起,旣賣腸粉,又賣粥,從大排檔慢慢變成今日的蒼梧酒家,眞是辛苦!

「都是我的命好,澳門街算命測字的先生個個說我是『旺夫益子』的福相。」

老板娘說完,很得意地笑了,兩鬢的金耳環也一閃一閃地顫動起來。

正笑着,黃老板把一碟熱氣騰騰的魷魚絲端上了枱面:

「徐先生趁熱吃,你們笑甚麼? 」

「笑你和團長! 沒有我,你就不會發達,說不定現在你也跟着團長踩三輪車。」

老板娘親暱地用紙巾將黃老板額頭上的汗珠抹乾。

「黃老板,坐下一起喝,兩瓶啤酒我一個人喝不了。」

我把老板拉到身邊。

「好! 現在收工了,我陪你喝! 」

黃老板酒量不如我,喝了半杯啤酒,話就多起來:

「說起我的團長,他老家也是廣西梧州。過去,他可是出盡風頭,見過大世面的人,抗戰開始時已經當上連長,在台兒莊和日本仔打仗身上中了三顆子彈,還擧着大刀領着弟兄們衝鋒,立下大功,升了營長。日本仔投降了,他又升了團長,坐着美國吉普車,衣錦還鄉。回到梧州,好威風! 娶了牛皮巷財主的獨生女兒,中秋節在『大利酒樓』辦喜事,擺了五十圍。結婚那一天,團長筆挺的美式軍裝上戴滿了獎章勳章,新娘穿上那件黑底紅花的杭綢旗袍和一對金色的高跟皮鞋,客人們都讚: 英雄美人,郎才女貌。

那時候我正在『大利酒樓』當學徒,團長看我的手藝不錯,就叫我跟他走,穿上軍裝做廚師。

唉,沒想到,不到四年的功夫,一個團足足一千多人,只剩下我和團長兩人逃出來。連他的太太和兒子都來不及帶」。

黃老板放下酒杯,點燃了一枝香煙,陷入了痛苦的沉思。

團長太太

老板娘乘黃老板點香煙的機會,又插上嘴:

「那位團長太太,眞是一個了不起的女人,用現在流行的話就是--女强人。團長逃到澳門十年之後,團長太太帶着十二歲的兒子,居然從梧州跑到廣州,又從廣州偷渡到澳門,孟姜女千里尋夫也不過如此吧?!徐先生,你說呢? 」

我點點頭表示贊同。老板娘從黃老闆手中奪過酒杯喝了一口啤酒,接着往下說:

「團長太太眞稱得上靚女,絕色美人。澳門街沒有一個女人比得上,要綫條有綫條,要風韻有風韻,那雙正宗的丹鳳眼,把男人的魂都勾去了。現在選的亞洲小姐、香港小姐、澳門小姐,依我看,沒有一個比得上團長太太。雖然她生過孩子,可是身材一流,三圍: 卅六、廿三、卅六,加上五呎六的高度,走在新馬路上,不要說男人,連女人都眼紅。

「可是團長那時候脾氣不好,手氣也不好,到皇宮賭塲逢賭必輸,連團長太太帶出來陪嫁的金銀首飾都輸得一乾二淨。

「團長不會做生意,坐吃山空,太太來了第二年又生了一個女兒,一家四口要吃飯,太太追到賭塲苦口婆心地勸團長不要再賭錢,團長輸急了打了太太一個巴掌。」

「唉! 」老板娘嘆了一口氣接着說:

「你們做男人的千萬要記住,不能打老婆。

「不到半年他的兒子生病買不起藥,死在醫院裏。團長太太受了刺激,帶着不到一歲的女兒去了台灣,不辭而别。不過,還算有良心,臨走時給團長留下一點港幣,剛剛夠買一輛三輪車。這樣團長就當了三輪車伕,靠踩三輪車賺錢,一轉眼就踩了廿五年。」

中秋節之夜

八月十五日,澳門街到處是月餅的廣告,商業氣氛和中秋節的詩情畫意,不協調地混合在一起。

每逢佳節倍思親,對於我來說,中秋之夜只能是借酒澆愁了。晚上買了一瓶廣西梧州蛤蚧酒走進「蒼梧酒家」,老三輪車伕背對着大門坐着,飯菜還沒有端上來,他一個人在悶頭吸煙。我走過去,把蛤蚧酒往桌面上一擺,說道:

「團長……今晚我們兩人把這瓶酒喝完,一醉方休。」

「你怎麼知道我是團長? 」

我神秘地笑道:

「我是記者,做報紙佬這一行,消息最靈通」

「團長」驚愕的臉部肌肉放鬆了。

「古人說,秀才不出門,可知天下事。記者比秀才還要犀利!哈哈……」

秋風起三蛇肥,我點了「三蛇龍虎燴」又要了「紅扣菓子狸」,加上乳豬拼盤和幾碟梧州小菜,擺滿了桌面。我們倆相互斟酒敬酒,不到半小時就杯盤狼藉,酒也快喝光了。

「團長,當年你太太和女兒都去了台灣,你爲什麼不去? 」

「團長」放下酒杯,眼神黯然地說:

「台灣是不錯,這幾年經濟發展好快,可是我怎能去? 去了怎樣向老長官交待,一千多個子弟兵,一千多條槍,到哪裏去了? 我怎麼交待? 一言難盡。」

我邊酙酒邊問:

「既然不去台灣,可以回大陸,你老家梧州是一個好地方。」

「回大陸?!梧州?!無臉見江東父老哇! 我手下一千多兵,都是廣西梧州鄉下的壯丁。我回到老家,那些寡婦、孤兒、老母會向我要人,要丈夫、父親和兒子,我愧對鄉親啊! 」

是的,這種塲面誰受得了,難怪他不回去。我望着他痛苦的眼神,心情也受到他的感染。

「我進退兩難,不如留在澳門踩三輪車,好過一些。」

「踩三輪車生意怎麼樣? 」我好奇的問。

「生意還不錯,主要是拉那些鬼佬旅遊客,好多外國人不鍾意「的士」,喜歡坐三輪車遊車河。你别小看這三輪車,旺的時候,比的士司機賺得多。前十年,我每月還寄錢到台灣,養老婆女兒。這幾年生意淡一些。不過平均每月二千元總是有的,生意還過得去。」

「喝完酒,吃月餅,這是雙黃蓮蓉!」

老板娘親自端來兩碗蓮芯紅荳沙和一碟月餅,坐在桌旁又叨嘮起來:

「唉! 一年不如一年,過去我們廣州西關中秋賞月,那種熱鬧塲面,現在那裏找? 那時候家家都吩咐花王挑選飄香桂花盆栽,加上白玉蘭、夜合花、紅燈盞花,擺滿了賞月八仙桌的周圍,家中如果沒有老人,都要請老親戚來一起賞月,求一個「花好月圓人長壽」的好意頭。現在澳門街有幾個人識得賞月? 」

「賞月? 」老三輪車伕長長的嘆了一口氣,凄凉地說:

「你們的命都比我好。我十七歲當兵,第二年就上前綫打蘿蔔頭,一打就是八年,打完蘿蔔頭又打內戰,最後逃到澳門,幾十年從來沒有像樣的賞過一次月,我這一輩子算是白活了。」

「過中秋節,我的家分四個地方。兩個兄弟還在大陸,老婆去了台灣,女兒從台灣到美國讀書,今年剛畢業就嫁給鬼佬,唉! 我的家團圓算是沒有希望了! 」

「團長」說着說着,竟扒在桌上鳴鳴的哭了起來,我對老板娘說:

「團長醉了,我扶他回去。」

「胡說,我沒有醉,我心裏可淸楚呢! 」

「團長」醉醺醺地站起來,話還沒有說完,搖晃了幾下就跌倒了。

我扶着「團長」走出「蒼梧酒家」轉彎就是司打口,銀色的月亮在濠江上空高懸,「團長」慢慢地抬起頭,痴痴地望着月亮,乾涸的眼眶又濕潤了。一陣秋風吹過,他打了一個冷顫,突然「哇」的一聲,他嘔吐了我一身……

餘音

不久,我受聘於一家貿易公司,作爲長駐B市的貿易代表,終日忙於商務。一年後回到澳門休假,在新口岸碼頭上看到三輪車,又想起那位飽經滄桑的三輪車伕,想找他喝酒聊天,可是那家廣西小飯店--「蒼梧酒家」已改爲時裝店,據時裝店的伙計說,飯店的老闆「全家移民到西班牙開飯店去了」。至於那位「團長」,伙計搖搖頭說:

「不知道! 」

我失望地從蓬萊新街走到紅窗門街,又從福隆新街走到營地街市。始終不見「團長」的踪跡。

華燈初上,我站在澳門大西洋銀行的台階下,望着新馬路和南灣街的十字路口,只見車水馬龍,行人如鯽……

忽然,在南灣街大榕樹下閃現一個熟悉的身影,是他! 是團長,他瘦骨嶙峋的雙腿艱難地踩動着三輪車,像一葉小舟在汽車的洪流中漂浮,慢慢遠去。

傍晚的海風吹來若隱若現的鄧麗君歌聲,不知哪家在放「小城故事」的錄音帶:

小城多可愛,

溫情似花開,

悠悠春風映桃李,

雨露盡關懷。

根要往下生,

花要向上開,

大地綿延須勤奮,

一代接一代。

去的去,來的來,

小城風貌永不改,

外面的世界雖美麗,

小城更可愛……