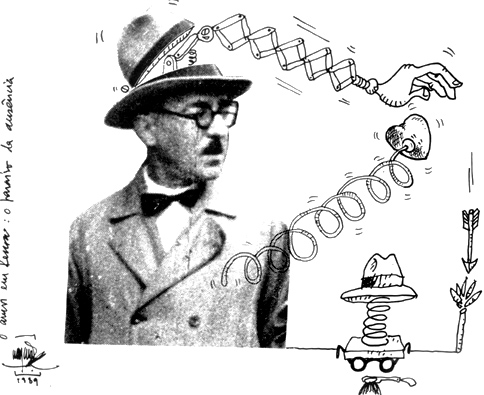

費爾南多·佩索阿。由畫家貝澧道攝於勃拉格的一垜牆上。

費爾南多·佩索阿。由畫家貝澧道攝於勃拉格的一垜牆上。

“啊! 多麼幸福而神奇的幻覺,當心上人不在時,你們是多麼善於用溫柔甜密的欺騙來撫慰憂傷的靈魂。”

--卡蒙斯**

巴爾塔斯***曾說過: “祇有閱讀才能對作品產生愛,因爲這會在閱讀與作品之間建立一種追求希望的聯繫。閱讀和追求一部作品是渴望能夠進入其情節,並拒絕用作品之外的任何語言來解釋其本身。”因此,我們對佩索阿作品的分析將儘可能將作者與作品“解釋”系統分别開來,或者說,我們將把佩索阿的作品看做一個世界,在這個世界裏,詩歌的表達者不是產生在詩歌之前,而是在詩歌中產生,在詩歌中形成。

我們將“感受”到的這種愛情,大槪是作爲公民的費爾南多·佩索阿曾經(沒有)聽到過的。因此,拒絕分析和解釋佩索阿眞正情感生活的想法便油然產生。我們將進入的這個現實是一個充滿“說論”的世界;我們力爭進入一個虛構的世界,進入一個語言變幻莫測的世界。這就是追求……。

在我們進入這個“王國”之前,最好先將與“文化順從論,不妥協理性主義,詩歌倫理,語音符號評論,討厭的實用主義”(巴爾斯塔)有關的一切統統放置一旁,它們是“文學創作的敵人。”(我要問問它們難道不也是生活的敵人嗎?)我們必須擺脫市俗的偏見,這樣才能跨過門檻,天國的大門才會(重新)打開。而在被驅逐之前,我們不會赤身裸體地進入伊甸園的。

隨後……不僅僅是要摘取果實。難道祇有一顆果實嗎? 它藏在甚麼地方? 是甚麼樣子? 在哪裏? 誰禁止摘取它? 總之,要用一種冒險的精神去發現和揭示這顆果實,並要在愛情的迷宮中一圈一圈去仔細尋找。

幾張不同的面孔在注視着我們: 費爾南多·佩索阿,阿爾貝托·卡埃羅,里卡爾多·雷斯,阿爾瓦羅·德·坎波斯和貝爾納杜·蘇亞雷斯,我們看到的是一個異彩粉呈的詩歌世界,它宛如一面多棱鏡,折射出佩索阿複雜的內心世界。

費爾南多·佩索阿本身也是一個筆名人物,借此筆名,他“談論”愛情,當然是西方的愛情,或者說是在講述由哲學和神話交織在一起而產生的(神話般)的故事: 柏拉圖主義,俄爾甫斯的神秘論,新柏拉圖主義,基督敎,(聖殿派)騎士團的儀規,亞當與夏娃,厄洛斯與普建克,禮儀周全的愛情……。

在這幅西方文化的“全景”圖中,這位葡萄牙詩人開始創造和精心雕琢他的語言“符號”,並試圖從這種方式走他自己的路。

正如當談到愛情的時候,不可避免地至少要談到兩個方面: 我/你;他/她;我/我們;我們/我們;我/我。詩人正是對現在和過去曾經有過的、希望獲得的或拒絕過的“情侶”的存在/虛無進行“思考”的。

在存在之中彌漫着一種虛無的感覺,語言給人的感覺是寂寞,而存在本身則是“另一個”實體的映像;微笑會通向已無人生存的“任何一個天國”,時間帶來的是“驚訝”與精神上的“頹敗”,觀望已失去任何意義,夢幻也絕不是旅行。詩歌中的“我”淸楚地知道(此時)愛情是不可能的,因爲愛情本身就是一個矇臄的影子,是一個表述其他夢幻的夢,是一條(有可能)通向“難以達到的伊甸園”的路。“無知”與“不存在的人”相遇在一起(請參閱《厄洛斯和普賽克》)。

於是在詩人的詩歌中便產生了下面的這些願望:

1、睡眠:

“……

如果你走來,

不要坐在我身邊,

莫把口開,

我祇想睡眠,

旣使是死亡降臨也無妨,

我不會爲此焦慮,

你更不會因此悲哀,

不管有人希望還是無人希望”。

“我想靜靜地睡眠,

甚麼也不想,

我想遠離那從不是自己的身影,

靜靜地睡眠……”

2、夢幻:

“……的國度裏,

得到幸福僅僅是幸福。

……感覺與希望,

已被那土地上驅逐,

愛情也不再永住。

我迷離恍惚的夢,

遊蕩在那遙遠的國度。”

3、溫柔:

“請把手放在我的肩頭……

輕輕地親吻我的額頭……

雖我生命猶如糞土,

靈魂高潔生來就有。

我不知道爲何而來,

更不知從何來。

我是看得見的生靈,

我看一切都那樣古怪。

請用你的手,

梳弄我的頭髮……

一切都是幻想,

夢境中才能感到它的存在。”

4、

“讓我聽我聽不見的東西……

不是微風,也不是樹葉的沙沙聲;

那是一種驟來的聲音……

我要聽,

也祇能秘密地聽。

可能它甚麼也不是……

讓我仔細聽……

莫要大聲說話!

等一等! ……

接踵而來的是愛情……”

5、孤獨:

“孤獨是陪伴我的佳侶,

她能解除我心中愁苦。

啊! 若能推心置腹該多麼幸福!

願我得在這不存在的財富!

……

聖靈啊! 如果蒼天能給予這財富,

我會屈從命運的擺佈,

讓我孤獨一人,

像一把有生命的搖扇:

身披美麗的綢緞,

獨自把衷腸傾訴。”

6、獨有性:

“眞遺憾,就我們倆人!

親愛的,我們是倆個人,

我看見了你,就我們倆人……”

7、放棄愛:

“我已不在乎,

用甚麼去愛或相信愛,

我宛如輪船進了海灣,

停留在那裏便是我的希望。”

8、隱退:

“我休息了,因爲我已經隱退。”

但是,正如安東尼奧·夸德羅斯所斷言,對以費爾南多·佩索阿這一筆名所發表的詩歌,佔主導地位的解釋應該是“柏拉圖的本質論,純理念論以及與他的存在不可能論之間的對立。”在這裏,我們不能不提及一下《詩集》和《未發表的詩集》中的兩首詩歌,它們分别是“突來的遐想”和“當愛情萌發的時候……”第一首詩歌所表現的是對女性肉體的慾望,儘管這種願望沒有實現,但始終貫穿在詩歌中。第二首詩歌則表現的是初戀……愛情的靑春時期。

《突來的遐想》

她給人以突來的遐想,

滿頭金髮修長的身材,

一想到她少女的軀體,

便會令人心醉神也迷。

她那突兀堅挺的乳房,

(如果她平躺)

恰似兩座秀美的峯巒,

嫵媚的晨曦不敢比攀。

她的胳膊柔美而白皙,

一隻伸展開五指的手,

按撫在遮掩的軀體,

那突起迷人的臂部。

她像隻令人垂涎的小船,

萌發着某種神秘的東西。

聖靈啊! 我何時才能啓程?

饑餓呀! 我何時才能把你擺脫?

更令人驚奇的是,在“四音體民歌”中,費爾南多也是一位愛情詩人和讚美女性的詩人。關於這些詩歌,正如雅辛多·多·普拉多·科埃略所說: ……他主要是作爲愛情詩人出現的;由於他豐富的想象力,愛情在各種不同的塲合中被表現得淋漓盡致,並被披上了五顏六色的心理色調(……):羞怯的愛,困惑的愛,謙卑的愛,純潔的愛,理想主義的愛,有希望或前途渺茫的愛,……獻媚……沒有風浪的情誼或模糊令人不安的友情,淫蕩的愛,居心叵測的,有傷風化的愛……妒忌,得不到愛情的痛苦……。

讓時間去嚮往,

你還生活在我身旁……

需要欺騙自己的人,

多麼令人悲傷!

當你回過頭把我問,

耳墜似跳舞飄然起。

如獲得自由的春燕,

但還不會展翅高飛。

我祇吻了一下你的嘴角,

你避開了我灼熱的雙唇。

這念頭也許太荒唐滑稽,

不幸愛神之箭未射中你的心。

阿爾貝托·卡埃羅做爲一位大自然的詩人,他經歷愛情,並把愛情與大自然融滙在一起。他認爲,被人所愛是來自愛的人做出的一種選擇,而且這種愛改變了他對大自然的“看法。”

“你改變了大自然……

並把她帶到了我身邊,

你的存在,使我看清楚了同一個大自然,

你愛着我,我也同樣愛着她,

而且勝過你對我的愛。”

在給予愛和得到愛的同時,詩人“更加”熱愛大自然,並得出結論:

“原來,對於被愛的人,

和不被愛的人一個樣,

田野不再是那麼的碧綠,

感覺即是漫不經心的消遣。”

由此,產生了一種新的行爲,感覺和在大自然中生活的方式。越是對大自然心不在焉,便越是在注意她。於是,對這種新的感覺下了一個新的定義,即: “愛情是陪伴的佳侶,”即使當她不在時。此外,我們還注意到,所愛的對象在肉體上總是空缺着的。“他”祇是(將來)被想起,“她”是(用肉眼看得見的)幻影,新的形象又塑造出來了:

“請你明天一定來,

我們一同漫步田野把鮮花採,

我將陪伴你走遍那田野,

看着你把鮮花採。

我明天就要看到你,

同我一起漫步田野把鮮花採。

……”

有時,大自然所呈現的正是這樣一種畫面。然而通過想象一切又都會發生變化的:

“旣使她不在,

我仍感覺她在把我陪伴,

現實像一朶葵花觀望着我,

葵花中央是她那迷人的笑臉。”

甚麼是現實呢? 對於詩人(給予愛者)來說夢幻更接近於現實,“我會出現在夢境的現實中,”這種感覺是非常强烈的,但是它並不是從廣義的願望中產生的。正如上文所述,“她”是一個不存在的“伴侶,”最好不要感覺“她,”而祇是去幻想。

“當我想找見她時,

我幾乎又不願把她見,

因爲我最終還要將她抛棄。

我全不知我想要甚麼,

也不願知我想要甚麼,

我祇想懷念她。

我不向任何人索求,

更不會向她,

我祇是深深把她思念。”

一種新的愛情方式? 痛苦的消失使他有一天感覺到他是“情意綿綿的牧羊人? ”還是感覺到他是一個“受夢幻欺騙的人”(儘管有時是“快樂的和喪失理智”的)?他特别渴望自由? 他終於知道了:

“原來,從未有人愛過他。

突然從山坡上,從虛假的眞理上站起來,

他把一切都看得明明白白。

……”

(空氣重新出現)

長久未曾享受過的空氣,

似凉爽的微風湧進他的雙肺,

他感到空氣重新打開了他的心扉,

但自由在胸中又發出痛苦的呻吟,

但是,這種感覺也是自然的,因而也自然被接受了。正如在費爾南多·佩索阿看來,相會是不可能一樣,當“我們”出現時,則是夢幻的展現。繼續存在的大自然是眞實的,但她沒有思想,祇是完整地暴露在人們的眼前:

“有一次我愛上了,

以爲我也會被人所愛,

但我沒有得到愛,

因爲那條荒唐的理由,

我沒有得到愛,

因爲我不應該得到愛,

我撫慰着自己又回到太陽下和雨中……

這種接受哲學是里卡爾多·雷斯詩歌中最主要的特徵之一。愛情也像生活一樣始終被命運所主宰。爲了能享受愛情的歡樂,他帶上了“失去意識”和心不在焉的假面具,建立了一種將禁慾主義與伊壁鳩魯主義混合在一起的方式,享受着命運允許他享受的自由,並非常理智地避開了痛苦,因爲他淸楚地知道不動心才是幸福最根本的前題。

《莉迪婭,快來,與我同坐在河邊》

莉迪婭,快來,與我同坐在河邊。

靜靜地觀望那流淌的河水,

我們懂得了生命似流水,我們沒有手拉手。

(讓我們拉起手)

我們似成熟的兒童,寧靜地思索,

生命如流水,帶走了一切,一去不復返,

奔向遙遠的大海,來到命運身邊,

遠離衆神靈。

鬆開我們緊拉着的手,避免不必要的疲倦,

無論愉悅還是悲傷,我們都像流水一樣,

善於靜悄悄離去才最有意義,

切不要過分焦慮。

無愛,無恨,更沒有高聲呼喊的熱戀,

拋棄引人注目妒忌,丢掉不必要的慬愼,

假如你有這一切,河水仍舊不停地奔流,

一直流入遠方的大海。

讓我們寧靜地相親相愛,

如果願意,我們可相互接吻,擁抱和撫愛

,

讓我們相依相偎坐在一起,聽着,

看着那奔流的河水。

我們採摘鮮花,你把她們抱在胸前,

願芳香把時間薰染得更加柔美,

我們寧靜的心甚麼也不相信,

頹敗無辜的異敎徒們。

假如你先變成幽靈,至少會把我想起,

我不會打動你的心,更不會傷害和驚動你

因爲我們從未手拉手,從未互相親吻,

我們祇是一對天眞的兒童。

如在我之前,你把生命托付給憂傷的死神

,

我想起你時,不會有任何痛苦的感覺。

你將留給我美好的回憶,我總是這樣想起

你:

一位懷抱鮮花的異敎徒,

安祥而寧靜地坐在河邊。

這樣,當一切似乎都在促成愛情實現的時候,愛情遭到了“拒絕。”“她”是旅途(即生活的)伴侶,並以愛情的終止(即死之)作爲她唯一的目的。

三個或四個女人: 莉迪婭、內埃拉、克洛埃和瑪爾森達,還有一位“男靑年,”他們在里卡爾多·雷斯的詩歌中祇不過是幻影,他們所經歷過的愛情同樣是幻影:

“請讓我獨自留下,

無論對事還是對人,

我都有淸醒而嚴肅的見解。

愛情或榮譽,

我己不再珍惜,

……

愛情祇是一個幻影。”

同卡埃羅一樣,里卡多·雷斯感覺到愛情妨礙了自由;正是由於這一原由,使其產生了拒絕:

“克洛埃,我不願接受你的愛,

它壓得我透不過氣來。

你苦苦地向我索求愛,

而我想活得自由自在。

……”

總是……圍繞着“我”,以及“我”與“你”之間的聯繫。結論: 愛情儘管是深厚的,但又總是“遙遠的,變化莫測的,虛無的和理念上的”(參閱: “四音體民歌”),愛本身是一個沒有含義的動詞。

“沒有人會眞正愛他人,

祇會愛對方身上,

他有所或假設他所有的東西。

無人愛你,你莫要悲哀,

她們感覺到你的存在,

你是來自異鄉的陌生人。

你應關心你自己是誰,

不管她們愛你或從未愛過你。

你要堅定起來,痛苦才會慢慢離開。

愛還是不愛,被愛或是得不到愛,都是一樣的。並不是通過這條路(而恰恰相反)才能經受最小的痛苦,達到“迎送死神時刻的到來。”儘管風景似天國一般美麗,我們像異敎徒的神仙們(或仙女們),“頭戴花冠”,“懷抱鮮花,生活在這景色之中,但此時此地我們並沒有生活在天國之中”。

當我們閱讀到這裏時,已經有可能不僅從詩人(作爲一個單一體)身上感覺到性格的多元化,而且從這種多元化中感覺到另一個多元化的詩歌創作的世界。儘管每一個筆名都出自詩人的筆下,但他們並不是以同一種模式去感覺和講話的。感情的表達則隨着阿爾瓦羅·德·坎波斯,這位“感覺詩人”達到了頂峯。

“他以各種方式感覺一切,

收集各式各樣的見解,

他坦率,但每一分鐘又自相矛盾。

爲獲得精神自由,他願自己受罪,

他像上帝一樣愛着世間的一切。”

他在爲自己(也在爲他人)呼喚自由,這種自由使他把所經歷的各種不同的愛情用語言表達出來。在他的詩歌中顫動着一種時而膨脹(失去控制的?)時刻被抑制的願望,這種願望促使他對各種各樣的幽會,各種形式的愛和所有曾經享受過或正在享受愛情的人進行了維妙維肖的描述。在一種無節制的感覺中,他通過“想象”以另外一種嶄新的、出乎意料的、極其生動的形式去創造了“愛”,並以大丈夫的氣慨面對文明、西方文化、規範和道德觀念,像所有的人一樣瘋狂地追求愛。

《波爾圖燴牛肚不能凉着吃》

有一天,在空間與時間之外的一家餐舘,

愛情像凉了的燴牛肚端到我眼前。

我彬彬有理的對廚師說:

我喜歡吃熱的,

從未有人吃凉了的(波爾圖)燴牛肚。

他們怨我太挑剔,

沒想到餐舘也這樣不講道理。

我沒有吃,也再沒要任何東西,我如數付

了錢,

來到門外,沿着長長的街道漫步而去……

誰知道這件事意味着甚麼?

我無從所知,疑問伴隨我離去……

(我淸楚記得: 每個人的童年裏都曾有過

一座美麗的花園。

私人的,公共的,或隣居的。

記得我們曾儘情玩耍,做了花園的主人。

今天想起往事,悲傷之感油然而起。)

我常常記起此事,

我要的是愛情,爲甚麼端給我,

一份凉了的波爾圖燴牛肚?

燴牛肚不能凉着吃,

端給我的却不冒熱氣,

我沒有抱怨,但它是凉的,

燴牛肚絕對不能凉吃,但端上來的却是凉

的。

由於差别是儘人皆知的,他有時又產生對孤獨的追求,以至於渴望失去他自己的感覺:

“面對生活,愛情和榮譽,

我缺少某種感覺,某種事實,

……

我孤獨,孤獨得像無人存在,

我心中無限的惆悵空虛,

……”

有時,他又渴望與他人一樣: “我喜歡喜歡喜歡……”;還有的時候,他又感覺到懷念:

“我曾是多少,又不是多少,我是這一

切,我曾想要多少,又不想要多少,這

一切造就了我。

我曾眞摯地愛過,又眞誠的放棄了愛,

它們同使我對過去產生了縈懷,

……”

一種玄奧的疲倦來自對多元化的“我”的認識,並不准這個“我”像“眞正幸福的”人“知道”愛。

在意識到這幾個“我”的同時,詩人否定了其獨有的同一性,或者說否定了它的存在。如果不存在是對“存在之物”的否定,那麼當做出這種否定時,等於是在說“不存在”。“我自己是一條令人驚愕的字謎/無人能夠將它破譯……”於是他發出了呼喚: “請把你的雙手放在膝盖上。啊! 我沒有伴侶也不想有……/請你靜悄悄地看着我,問一問你自己/你瞭解我,知道我是誰……”有人能夠破譯它嗎? 但她也是幻影,儘管她有一個眞正的軀體,“她們”都是幻影……因此結合是不可能的,因爲一切(或所有人)表露的祇是外觀,而詩人渴望的不是與看得見的現實的結合;他試圖瞭解一切的“內部世界”,也就是“存在”的本質,並讓其在色彩斑斕的萬花筒中呈現出來。埃杜瓦多·洛倫索這樣說過: “坎波斯是一首歌,是一個持續不變的表現內心痛苦的模式,而這種內心的痛苦則是由詩歌整體和詩人那種神秘而令人難以接受的不存在論決定的。”他的全部詩歌則是一個充滿這種模糊含義的痛苦的迷宮,他在尋找所有的門,以便從中走出來,但其結果則是他越來越被深深地禁錮在裏面。” 於是“我”這單一體消失了,與另外的一個單一體的“我”溶滙在一起了,“歲月的流逝”和“海之歌”是關於這一體裁規範的兩首詩歌:

《歲月的流逝》

……

爲了感覺,我變裂成許多個我,

爲了感覺,我需要感覺一切。

感情似溢出的河水,漫過無形的河堤,

我脫去衣衫,墮入了愛的海洋。

我靈魂每一個角落都擺着供奉不同神靈的

祭台。

……

無數粗壯手臂突然抱住我女性的身軀,

一想起這情景,我便昏厥在假想的臂膀中

。

每次相遇熱吻似雨點般落在我的雙唇,

每次離别的手帕在我的心中晃動,

每一個充滿猥褻的示意和目光,

有力地撞擊着我的全身,刺激着我性感器

官。

我同所有苦行僧,流浪漢,被遣忘的人,

同所有的同性戀者,所有的(一個也不缺

),

在靈魂深處的地獄中進行紅與黑的幽會!

(費雷迪,我的寶貝,你金黃頭髮,

皮膚白皙,我愛你,你對我像無數有待征

服的皇后和失去權勢的公主)。

瑪麗,憂傷時同讀彭斯的詩,我們感到生

活的樂趣;

瑪麗,當你知道有無數忠貞的夫妻和幸福

的家庭,

我迷上你,向你伸出手臂,但精神却恍惚

神離。

你寧靜的生活,帶花園的郊區别墅,突來

的假期……

瑪麗,我是多麼的不幸,

費雷迪,我多麼的倒霉,

唉! 你們偶然的出現又總是姍姍來遲,

你們曾多少次把我記起,從來沒有,

啊! 我一點不像你們,一點不像,不像,

我始終是我自己,我主觀的世界,

我的太陽,我的月光,我的羣星,我的時

間,

但我的軀殼却在上帝的迷宮裏徘徊!

一切將消逝,一切都將列隊從我的腦海中

走過。

世界所有的城市會像潺潺流水淌過我的心

田……

在另一個靠自己的“靈活,柔性,智謀和振顫”能力所誕生的我的世界裏,變裂出來的其中的一個“我”賦有明顯的女性色彩,而另一個則是男性的。這裏爲了探索心上人不在時的愛情,是爲了經歷各種各樣的愛嗎? 是羅德羅吉諾的神話嗎? 由於過分地提及存在,不存在的夢幻得到肯定。“我感到我想要的一切都被排除在我的夢幻之外,/儘管我渴望得到一切,但却甚麼也得不到”因爲能感覺一切的極樂世界甚麼也不是。是黑夜,溫柔地離去,“散發馥香的死亡。”

在“海之歌”這首詩中,阿爾瓦羅·德·坎波欺如同在“消失的歲月”中一樣,試圖逃避現實,過分地渴望去旅行,去尋找另一個時代,另一塊空間,尋求一種找到眞正的“我”和“我們”的方式。他又再一次賦予自己(也賦於愛情)於女性的被動性,從試圖找到“另”一半,他自己的另一半。我以爲,這種對愛情的渴望並不是要使他去夢幻變成“女性”,當然也不是要使他所尋找的另一個變成“男性”,而且要通過對人的全方位的觀察,渴望從多元化的途徑找到其同一性。這給人(我們得到)的感覺是一種無結果的感覺。可這條道路是行不通的。那麼,幸福在哪裏呢? 幸福在過渡的激情產生的疲倦中,在對童年的回憶中,在對過去的追憶之中,在跨越距離的試圖中。眞實的世界呢? 幸福是失去的極樂世界嗎? 幸福也像“(被)撕碎的田園詩畫”是那麼的“遙遠”……於是,他重新回到了敞開着的現實中來:

“我突然睜開了沒有閉上的雙眼。

啊! 一下子從夢中走出來是多麼的愉快!

眞實的世界重新展現在面前,

緊張的神經得到了慈善的撫愛!

《海之歌》

波濤汹湧的大海漸漸把我征服,

碼頭和空氣侵入了我的身軀,

特茹河的浪花撥動了我感覺的琴弦,

我墮入了夢鄉,與河水的夢交融在一起,

感情的紐帶在我靈魂深處開始運轉,

加速的航船劇烈地把我震撼。

……

河水在向我招手,

大海向我發出召喚,

遠方的一切高聲把我呼喊,

地理大發現的輝煌時代也向我發出請柬。

啊! 海盜,海盜,海盜!

海盜,你們愛我吧,仇恨我吧!

讓我加入你們的行列,海盜!

啊! 一切都捲入罪惡的深淵! 所有的海盜

,

襲擊商船,戮殺無辜,姦污婦女!

多少次出現在燒殺搶掠的現塲!

多少人掙扎,慘死在血腥的悲劇中間!

我目睹了那登峯造極的海盜行徑,

我是世界上所有海盜受害者活生生的代表

!

面對被海盜們強姦、殺害、戳傷、撕碎的女人,

我的軀體是那樣的麻木不仁,

在我靈魂深處,我也是屬於他們的女人,

猛然感覺到這一切,我脊樑骨直冒冷氣!

……

啊! 露水淹熄了我激動的情感!

夜晚的海風吹進我似海洋的胸懷!

海上之夜的一切翻滾在我心中,

夜晚的海浪散發着人道主義的神秘。

深情的月亮劃破了海平面,

幸福的童年甦醒,似淚水滴在我的心中。

我的過去重新展現,彷彿大海的呼嘯,

是一陣清香,一聲呼喚,一首歌的迴音,

試圖把我永遠不會再得到的幸福,

呼喚到我以往的歲月裏。

在河邊那古老幽靜的房子裏……

(我寢室和客廳的窗戶,越過那些低矮的

房舍,朝不遠的河流,朝特茹河的下游敞

開着……

不管我是否來到窗前,

往事的縈懷似輪船上升起的淸煙,

在大海上冉冉飄起……)

在這種“多剖面交錯”的現象中,“存在的風景和夢幻中的風景,現實和過去,眞正與夢境交織穿插在一起”(雅辛多多·普拉多·科埃略),看得見的與看不見的也交叉在一塊,那麼愛情的位置呢? 我以爲愛情從來不過是一座海市蜃樓。任何一種感覺和任何一種生活經歷所通向的是同一個夢幻的境界。“我”從來追求試圖最終找到“另一個我”,因爲“我”不是眞正的我,而是被通過各種方法想象出來的,而“另一個我”却不在那裏,儘管他(可能)曾來過那裏。在這片生活的沙漠裏沒有綠洲。

最終(或總是這樣)而來的是疲倦……焦慮不安……。

以貝爾納多·蘇亞雷斯這一筆名所寫的散文(另一種詩歌創作的方式)《焦慮篇》,於1935年1月13日由費爾南多·佩索阿通過書寫“介紹”給了卡薩伊斯·蒙特羅,信中說: “我那半個筆名人物貝爾納多·蘇亞雷斯儘管在許多方面酷似阿爾瓦羅·德·坎波斯,但他似乎總是在我疲倦或昏昏欲睡的時候出現,多虧我還沒有失去理智和控制力來打斷這種狀態。他的散文是一個連綿不斷的夢。他是我的半個筆名,儘管他不代表我的性格,但又與我的性格差别甚微,是一種簡單地對我的性格的截取罷了。他是缺少‘推理’和‘情感’的我。”作者對這一零散的詩文所構成的整體下的結論是: “無任何聯繫的印象的堆集,”“信口譫妄”,“心血來潮寫下的口記,”當然愛情這一主題也在其中得到了“表現”。

我們可以斷言在這部作品中對佩索阿筆下的“人物”的生活經歷作了一個總結嗎? 如果說我們下這一結論還爲時過早,但至少我們能夠(像雅辛多·多普拉多·科埃略一樣)從其繁多的作品中得到這樣的認識: 實際上“在佩索阿的世界裏,”有許多共同的東西,特别是這位“不存在的作者”和眞實的作者所戴着幾個假面具之間有關愛情的看法。

我們將選擇其中一篇作爲典範來讀一下,其標題是“在被遺忘的大森林裏”。散文是用第一人稱來創作的,當主人公“我”醒來時,感覺到他在自己的房間中像一個陌生的人,“我不知道我在那裏,更不知我夢到了甚麼。”而他所處的環境則是眞實的,或者說存在着一個“病態狀的溫暖的寢室”,而“寢室外的晨曦不過是昏暗所施放氣息,”但是又淸楚地出現了“另一種現實”,並暫時同第一種相處了: “兩種現實在我被禁錮的頭腦裏相處了,就像兩縷混聚在一起的淸煙”。

一間寢室和一片“陌生的大森林,”再加上一個女人! 但是問題馬上出來了: “與我在一起觀望那片陌生的大森林的女人是誰? ”接踵而來的是怪誕的評論: “很久以來,我就同這不認識的女人一同遊蕩……我感覺我經歷了幾個世紀才瞭解了那片大森林。”當再往下讀時,“寢室”這一槪念儘管已時新的現實的一部份,但它保持下來了。但這種具體的現實漸漸地遠離而去了: “寢室外的晨曦是那麼遙遠。”夢幻又佔據了整個空間和時間: “大森林近在咫尺,就在我另外的那雙眼睛前! ”

在環繞大森林的漫步中,“我們”佔據了突出的位置。那麼愛情呢? 這愛情全然不是感官上的享樂: “我們常常手拉手,散步在雪松下和紫荊旁,我倆無一人把生活思念。我們。肉體向我們散發着一種隱約的芳香,我們的生命似泉水淸晰的迴聲。我倆手拉着手,我們的目光在互相詢問: 甚麼是沉於聲色之樂,甚麼是渴望借用肉體去實現夢幻般的愛……”

儘管大森林是一座夢境中的花園(伊甸園嗎?),但不可眞正地得到幸福,給人的感覺是一切努力都無濟於事: “在我們那不完美的漏刻****裏,夢幻中那有節奏的水滴在不停地表示着非現實的鐘點。一切努力都無濟於事,我那遙遠的心上人,而知道這一切該是多麼的令人欣慰……”

但是,一種“高層次”的感情產生了: “我們高興我們甚麼也不是,旣沒有願望又不抱希望,我們高興我們忘記了愛情的色彩和仇恨的味道。我們以爲自己會萬世流芳……”是重新找到(或進入)了天國嗎? 或祇是暫時的……放棄那一切使我們感到痛苦,痛苦……因爲儘管是寂寞的流放,但是整個風景却在告訴我們: “我們是屬於這個世界的,……”現實又重新感覺到了他自己的“份量”,儘管那女人也陪伴他回到了寢室中,但結論是: “我倆都沒有姓名,我們的存在並沒有受到歡迎。”於是(重新)回到了大森林裏,但是……“廣闊的大森林又一次展現在我們面前,但她此時因我們的不安變得更加動蕩起來,因我們的心而變得更加悲哀。”……“我們沉浸在黑暗之中,誰也難以斷定對方就是他本人,另一個模糊的身影是否還生存……”試圖瞭解那禁果和犯始罪的人嗎? “我們祇是一個人,……因爲我們每一個人都是對方的幻影,而每一個人在他自己心裏形象是其人格發出的純粹迴音……”在這個無法進入的“天國”裏是沒有人存在的,因爲大森林是與世隔絕的,因此,“我們是”抽象的、奇異的、孤獨的、肢離破碎的、心不在焉和愚昧無知的。

“一隻蒼蠅茫然地嗡嗡低聲叫着……”現實(對放鬆神經是多麼的有益)又用另外一種更帶有蒙騙性的方式將其離異,大槪“明天會像瀑布一樣,從時間那蒼白的頂峯跌下來。”夢結束了。“親愛的,他們終於在我們生命的壁爐中,點燃了我們夢幻的薪柴……”最終,現實的痛苦被接受了,“我們不要哭,我們不要仇恨,我們不要希望……”夢幻中的天國。

這個由貝爾納多·蘇亞雷斯興起的有關“森林”的題材,重新恢復了與他緊密相連的那些主題: “我”的單一性與“我”的多元性;“我”與“你”的同一性;“我們”在現時的不可能性;“她”是“他”的一半的直感(《聖經》關於女人起源的神話嗎?);“對眞正的女人們的憎惡”;夢幻(夢境的存在);一種從未產生過愛情之感的願望;拒絕佔有;對愛情眞摯的掩飾;觀望的快樂(“看得見的情人”),孤獨。這是對愛情的不可能性的瞭解。

“愛情是一種願意付諸於實踐的神秘主義,是一種不可能,它祇有在夢幻中才能實現。”

在結束這有限而簡短的分析之前,我想,還不應該給我們在這裏所探討的“佩索阿的愛情觀”這一題目下定論。正如卡蒙斯所說: “與其如此對立的是同一種愛情”,也正如我們所知道的一樣,費爾南多·佩索阿是一位創作風格多樣化的詩人,我認爲作爲這篇文章的總結,我們祇能着重指出以下兩個最主要的方面:

1、佩索阿有關“愛情夢幻”的作品向我們講述了“存在”,“突然向我們打開了瞬間的百扇大門”,這“瞬間”就是我們有限而純樸的祖國(埃杜瓦多·洛倫索)。”

2、“浪漫主義的產物,我們大家都是……

如果我們不是浪漫主義的產物,大槪我們甚麼也不是。

文學是這樣創作出來的。

神明的造物主啊! 生命也是這樣創造出來的! ”

--阿爾瓦洛·德·坎波斯--

崔維孝譯

**葡萄牙十六世紀的大詩人,又譯賈梅士。

***法國著名作家和文學評論家。

****古代計時器具。

*畢業於波爾圖大學羅馬語言學系。現爲葡萄牙文學和語言敎師、澳門文學學者,曾在報紙和雜誌上發表過不少文章。