自十六世紀未期開始出現的最早的中文-歐洲語字典自然地同耶穌會當時在中國的傳敎士們的活動有關。那時,在世界的這個區域,存在葡萄牙强大的勢力庇護,通過葡萄牙國王屬下的遠東傳敎會的努力,那些字典當中最早的幾本使用葡萄牙語也就不奇怪了,它和當時西方最通用的語言-拉丁語一起出現在字典裏。來自歐洲的葡萄牙語是那時東方的“通用語言”。

當時,爲了進入到中央帝國當中去,耶穌會的傳敎士們果斷地用了由利瑪竇制定的極妙的戰略: 通過理智和精神上的誘惑,取得淸朝上層官僚的好感。爲此,傳敎士們學習研究中國的語言和文化,中國古典作家和哲學家的著作等,這樣,他們同中國的上層人士就能夠進行平等的交談了。這一切具有相當大的誘惑力: 在這些從如此遙遠的地方,却不爲物質財富而來的人們面前,中國知識分子的文化和精神堡壘崩毁了,這爲耶穌會會員們向中國輸入歐洲科學和思想的原則,以及最終,也是最主要的,輸入歐洲的倫理--宗敎體系的規範打開了方便之門。

十六世紀未,由於存在於葡萄牙、耶穌會和中國之間的起支配作用的三角關係,最早的辭書編寫工作自然地--正如事實所見--採用了葡萄牙語。但遺憾的是這些最早的字典保持至今仍爲手稿,未被出版。

耶穌會神父帕斯夸萊·笛埃利亞在《利瑪竇史料》的第二册中,用照片的形式,以漢語和歐洲語言之間的第一本字典--葡漢字典中複製了一頁。(1)這本字典的編者爲利瑪竇神父和魯吉埃里神父,編寫時間,據笛埃利亞推測,大約在1584至1588年之間。笛埃利亞這樣寫道: “這一漢學珍貴文獻是世界上第一本歐洲語-漢語字典,我們可給它定一個書名,就叫《葡漢字典》,至今它還是以手稿的形式保存於意大利科學硏究協會,日本、中國,I 198,我於1934年在那裏發現了它,並作了考證。它共有23×16.5的中國用紙189頁。”(2)這位滿腹經倫的意大利東方通所斷言的意思很明白: 世界上第一本漢語-歐洲語的字典是一本葡漢字典。笛埃利亞從單詞“abitar”(居位)到“zunir”(?)描寫這本手稿時說,它分爲三欄: 第一欄爲葡語單詞,第二欄爲用拉丁文寫的意大利語,第三欄爲漢語詞滙。由於漢語和葡語之間總是難於找到相對應的詞,很遺憾,這本字典沒有編完。

半個世紀以後,即1640年,才出現了新的葡-中字典。這次,則是由一名葡萄牙的耶穌會會員編寫的,他叫阿爾瓦羅·斯麥多(1586--1658),以《中國大君主制探訪》一書而聞名。他編寫了葡漢和漢葡兩部辭書的手稿(3)。巴爾博扎·馬查多,普費斯托爾,恩里·見納德,科林,以及可能還有别的人都提到過他(4)。曼努埃爾·特謝拉寫道: “參看《宗敎與祖國》,1960年版,第614頁。在隸屬於1601年創建的北京神學院的澳門·若澤神學院圖書舘曾經保存有一本由在中國的最早的耶穌會傳敎士之一(可能是斯麥多神父)編寫的古老的字典,其編號爲15-11-1870。它被一名叫若阿金·阿豐索·貢薩爾淮斯神父的拉匝祿修士從北京取走,於1870年寄送里斯本國家皇室圖書舘,澳門敎區主管,卡爾瓦尤博士。(5)

巴爾博扎·馬查多提到另一本《中葡字典》(普費斯托爾,H·貝納德以及科爾廸埃爾都沒有提及過),可能是同前者出於同一時期的一本手稿,編寫者爲耶穌會神父卡斯爾帕·弗雷拉(1574-1649)。(6)巴爾博扎·馬查多說他是從加布里埃爾·德·馬加良斯的《中國新聞》中收集到這個信息的。《中國新聞》是馬加良斯的未出版的葡語著作《中華帝國十二佳聞》的法文譯文。

普費斯托爾和科林說起過加布里埃爾·德·馬加良斯神甫的另一篇關於漢語及其書寫的論文手稿。在這篇文章裏,馬加良斯自己說他收集了漢語中神學和哲學的專用詞滙(7)。不過,看來這不是一本眞正的字典,而可能是一本詞滙手册或專用詞滙集,但現在這本手稿的下落不明。

另外還有許多學者和書目提要提到了别的葡文-中文字典的手稿,在此,我將努力把它們一一列擧出來,但我不敢指望沒有任何遺漏;此外,由於其中有些手稿作者和編寫日期不明,下面的排列順序不一定完全正確。

據普費斯托爾說,H·貝納德神父和范·布蘭特修士於1933年在羅馬見到過一本沒有編寫日期、編者姓名和序言的漢葡字典手稿。普费特斯特爾和笛埃利亞推測,(别人也這樣指出),這本手稿應該完成於1660年或1661,確實,在這本手稿的最後有一串用拉丁文和漢語寫的77名傳敎士的名單,從聖·弗蘭西斯科·沙淮爾到克里斯蒂亞諾·埃爾德列奇神父(1660年抵達中國)爲止。這串名單,就如另一張16個還未走上敎士之職的耶穌會會員的名單一樣,曠世稀有,它們都被普費斯托爾用照片形勢複製在他的《珍聞》第二册的開頭部分。三十年代,這本字典及這張名單被北京國家圖書舘收藏。(8)

在備受靑睞的和具有不朽的參考價値的科爾廸埃爾的《中國書目》的第三、四卷中,記載了另外幾本葡-中字典。在介紹了多本字典手稿之後,他提到了由弗洛里安、巴赫爾神父編寫的漢語-拉丁語-法語-葡語-意大利語-德語字典。雖然在北京的法國部長朱利安·德·羅什肖爾特伯爵告訴他說,這本字典保存於Beitang的拉匝祿修士圖書舘中,科爾廸埃爾說他見到這本字典,同時還暗示說,它可能同拉-沙爾梅神父的手稿弄混了,而事實上,北京1949年拉匝祿修士出版社出的《Pe T'ang圖書舘書目》也沒有提到過這本字典。

科爾廸埃爾指出,現在斯德哥爾摩皇家圖書舘還保存有兩本字典手稿;一本漢葡(和拉丁語)字典,有880頁和七千詞條。關於這本字典的記載見著於路易斯·G·高莫斯的《澳門書目》第504條。(9)另一本漢拉(和葡語)字典。科爾廸埃爾在書中還記載了一本叫《瓦羅字典》的葡漢手稿,它保存在梵蒂岡宗敎圖書舘勃爾吉亞圖書舘中文書集第420條;這本普通話字典是由傳敎士集團尊敬的弗蘭西斯科·瓦羅神父編寫的(……)於1670年在佛寜城的聖·多明哥敎堂編成。(10)

還是在梵蒂岡圖書舘,勃爾吉亞圖書舘中文書第473條,藏有另一本按照詞條的詞根編撰的漢葡字典的手稿,其中葡語部分的書寫,科爾廸埃爾提示說可能出於富凱(11)之手。梵蒂岡圖書舘裏有關遠東的手稿中還有一本以拉丁語字典順序排列的漢葡字典,註明時間爲“公元1625年”,由卡斯托拉諾收藏。(12)

至此,上面所有列擧的葡-中字典,正如所看到的一樣,都是未出版的手稿。據我所知,祇有從十九世紀起才開始有了印刷出版的嶄新辭書,而這方面的最初成果應歸功於若阿金·阿豐索貢薩爾維斯神父。他在澳門渡過了三十個春秋。作爲傳敎聖會的神父,他寫成了多種語法書,辭書以及别的著作。他的《葡漢文典》(普通話和通用古漢語)於1831年,在澳門·若澤學院出版。兩年後,《漢葡字典》(普通話和通用古漢語)由同一學院印刷出版。這兩本字典雖然同現在的字典不太相同,查起來也有些困難,但它們還是一項有價値的開創性的工作;它們還使漢字的“行書體”出現在印刷品中。

到了本世紀,葡-中字典的編寫出版工作取得了相當的發展。在此,我將試着把所編寫出版了的字典一一列擧出來。當然,同前面一次一樣,可能不能盡數提及。

我要列擧的第一本字曲--雖然從時間上來講有些顚倒,但我們以爲這樣是合理的--是《字義全析漢葡字典》,由耶穌會會員若阿金A·德·熱蘇斯格拉神父編寫,1981年澳門出版。1118頁的巨大篇幅展示了若阿金神父刻苦探研的一生,爲葡萄牙漢學研究增添光彩。

對於其餘的在澳門出版的字典的信息,我是從澳門文化學會於1987年重版的路易斯G·高美士的《澳門書目》中得到的;另外還有一部分則是借助於我的朋友安東尼奧·格拉沙德·阿勃萊烏先生的指點和他對漢語世界和漢語同葡語之間的關係的廣博知識而獲得的。

--亞歷山大·馬捷爾,《葡漢字典》,澳門,孤兒印刷學校出版,1934年,《澳門書目》第964頁。

--路易斯G·高美士,《廣東語-葡語詞典》,澳門,創建與復興一百週年紀念會,1941年,《澳門書目》第706條。

--路易斯G·高美士,《葡語-廣東話詞典》,澳門,創建與復興一百週年紀念會,1942年,《澳門書目》第707條。

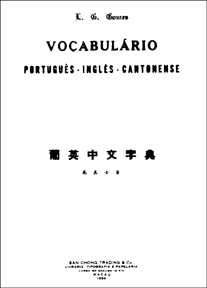

--路易斯G·高美士,《葡語-英語-廣東話詞典》,三崇(音譯)貿易和企業出版社,1954年,《澳門書目》第708條;1958年第二版,《澳門書目》第709條。

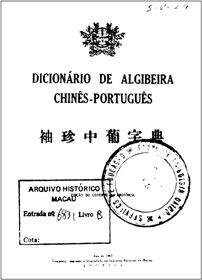

--《漢葡袖珍字典》,澳門,地方政府出版社,1962年,《澳門書目》第502條。

--《漢葡字典》,澳門,地方政府出版社,澳門國家印刷局,1962年,《澳門書目》第503條。

--《葡漢袖珍詞典》,澳門,地方政府出版社,澳門國家印刷局,1969年,《澳門書目》第505條。

--《葡漢字典》,澳門,地方政府出版社,澳門國家印刷局,1971年,《澳門書目》第506條。

--一本沒有出版日期,由抄襲澳門出版的字典而成的、香港國際語言中心印行出版的(13)《葡中袖珍字典》,其中文書目爲《新編葡中字典》。(14)

--《葡漢字典》(15)聖保羅,繪畫藝術出版社,1974年。

總之,在大約400年的時間裏,共編有12本未出版的和13本印刷出版的葡-中字典,以歷史和語言學的角度上看,沒有必要指出12本未出版的手稿中哪一本更有價値。葡萄牙語曾經在遠東被作爲“通用語言”,(16)取得了統治地位這一事實完全可以說明。現在,在我們即將在本世紀的末期結束我們的東方時代之際,硏究和出版工作的必要性。人們希望文化將成爲我們將來在這個區域遺留的存在之一,同時希望最早編寫的葡-中字典當中的一本的出版將大大推動葡萄牙的東方硏究;或者乾脆就出版所有葡-中字典中最早的由利瑪竇和魯吉埃里編寫的手抄本,它在世界漢學硏究領域爲我們贏得了榮譽,它現在非常完好地保存在羅馬的耶穌會會員的母親之家的檔案室。這樣的出版工作,雖然我們沒有接觸過,但確已有了先例:1980年12本出版了1603年出的《日語詞典》。(17)這一創擧,在我們停留在中國這座以神爲名的城市裏的最後幾年當中,應該作爲我們行動的榜樣,而更重要的,則是以它來鞭策我們自己爲葡萄牙文化在東方的影響發揚光大而作出更大的努力。

葉志良 譯

註釋

(1)耶穌會會員帕斯夸萊M·笛埃利亞,《利瑪竇史料》〔有關利瑪竇和《歐洲與中國之間早期(1579-1615)交往記實》的原始材料〕,羅馬、國家圖書舘。1949年版,共三卷。有關葡漢字典的那一頁見於第二卷,第33頁複製插圖五,它即爲現藏於意大利科學硏究協會的手稿的第33張,從“Abreviada Cousa”(縮略詞),到“Acometer”(攻擊、襲擊)的部分。它分爲四欄。笛埃利亞說明說: “第一欄爲一無名文書所抄,第二欄出自利瑪竇之手,第三欄出自利瑪竇或魯吉埃里之手,而第四欄則是魯吉埃里寫的。”第一欄是葡語詞滙,第二欄爲用拉丁字母拼寫的中文,第三欄爲漢字,第四欄是相對應的意大利語。這樣,根據帕斯夸萊、笛埃利亞的描寫,這本字典有些篇章是三欄的,而有些則是四欄的。笛埃利亞還說,在這本字典的最後有關於中國各省的緯度資料,一些詞滙和太陽鐘的解釋,小沙彌馬蒂紐〔廣東人,中文名字叫蔡意龍(音譯),後來由他引起誣陷魯吉埃里通奸一事〕的故事,以及非常用詞的索引等。

(2)笛埃利亞,《利瑪竇史料》,Ⅱ,32,I。

(3)《探訪》這本書最早是由曼努埃爾·德·法里亞索薩翻成卡斯蒂亞語,於1642年在馬德里出版的。之後有了意大利語版(1643),法語版(1645)和英語版(1665)。葡語版的書名是根據意大利語版的書名而來的。它的出版已是很近的事了,是1956年由“澳門新聞收集中心”分二卷出版的。(參看巴爾博扎·馬查多的《盧濟塔尼亞書目》,I,144,而更詳盡的則見因諾森西奧的《文獻目錄字典》Ⅰ,50,)。

(4)《盧濟塔尼亞書目》I,144;普費斯托爾,《關於早期耶穌會會員在中國傳敎的書目以及他們的生平事跡》,上海,1932年版,第146頁;恩里·貝納德,《歐洲著作的中文改寫本年譜,從葡萄牙人抵達廣州到法國人在北京傳敎(1514-1688)》,《中國史料》,1945年版,第十卷,第41頁;薩穆埃爾·科林,《中國百科全書》,上海,1917年版,第302頁,一篇關於“辭書編寫法”的專題文章。

(5)曼努埃爾·特謝拉神父,《澳門和它的主敎區》,Ⅷ,159。我沒有機會核實1984年由國家圖書舘擧辦的“葡萄牙和中國,五個世紀的交往”展覽會的書單裡提到保存里斯本國家圖書舘的那本《漢葡語言韻律學或字典》是否就是這本手稿。

(6)《盧濟塔尼亞書目》,II,351。

(7)普費斯托爾,《珍聞》,第88頁。

(8)普費斯托爾,《珍聞》第1卷,第996頁;第二卷,第1-10頁用於照片複製。笛埃利亞,《利瑪竇史料》I,189。

(9)科爾廸埃爾,《中國書目》,Ⅲ,1635,而《澳門書目》第504來提及。

(10)同上,Ⅲ,1636和,3907。

(11)同上,V,3910。這種說法受富凱的傳記作者約翰W·威蒂克的歡迎。他在1982年羅馬I·H·S·I(?)出版的《在中國和歐洲有爭議觀點;耶穌會會員記-弗蘭索瓦·富凱(1662-1741)傳記》的第344頁關於富凱抄寫的這些文章寫道: “《中葡字典》是一部未完成的字典,上有漢字(出自一中國人之手)和出在於富凱之手的拼音和譯文;1714? 偏面地建立在Lei-tsuan Ku-wen tzu-k,ao(?沒指名作者),爲分五個大部分,由富凱從别處抄得。”

(12)科爾廸埃爾,《中文書目》,V,3910。

(13)國際語言中心發行。

(14)新編葡中字典。

(15)葡漢字典。

(16)我把安東尼奧·德·戈維亞神甫著作的書名抄寫於此《安東尼奧·德·戈維亞神甫眼中的遠東,十六、七世紀中國風俗寫照》(參看瑪麗亞·德·洛爾德斯·貝爾希奧爾的《人和書,十六和十七世紀》,第87-108頁,里斯本,維爾勃出版社,1971年版。我沒有查閱過這部作品)。這是一部由六本書合成的未發表的手稿,保存於阿儒達圖書舘,“耶穌會會員在亞洲”集裏,編號爲49-V-1和49-V-2。巴爾博扎·馬查多在《盧濟塔尼亞書目》Ⅰ,296也提到過它。

(17)《日語詞典》是由一些神甫和耶穌會的修士們編寫的,用葡語解釋。他的編寫工作得到了耶穌會長崎日本學院有關人士的准許,於1603年完成。1604年,在得到同樣的批准和同意之下,這部詞典的增補本由同一所學院出版。至今,對於誰是那些神父和修士還是個謎。有人認爲葡萄牙耶穌會會員若奧·羅德格里斯·特蘇祖參加了詞典的編寫工作,並爲此辯護,認爲他冠以“翻譯”的名譽,受之無愧。而這位傳敎士的傳記作者,東京索菲亞大學的耶穌會神父邁克爾·庫珀在1974年由J·韋瑟希爾出版社在紐約和東京出版的《翻譯羅德里格斯》一書中,反對這種觀點。關於羅德格里斯的可能參加了《詞典》的編寫工作,他寫道: “沒有直接的證據能證明他參加了這項工作,而文體和語言上的根據作爲强有力的證據已充分證明;事實上,他沒有參加《詞典》的編輯工作。”(《翻譯羅德里格斯》,第224頁。)

(18)J·勞勒斯(Kirishitan Bunko(?),東京,1940,第41頁)爲我們指出了這部《詞典》已知的幾部樣本,它們分别保存於: 牛津Bobleiana圖書舘,巴黎國家圖書舘(葡萄牙),馬尼拉聖·多明戈斯修道院,以及阿儒達圖書舘(葡萄牙)的一本手抄本。因諾森奧(《文獻目錄字典》,Ⅶ,452)祇是說: “這本詞典非常罕見”,科爾廸埃爾(《日本書目》第234頁)祇知道牛津Bodleiana圖書舘的樣本,而H·依納達(《從十六世紀到1912年自日語到西方語言的譯作書目提要》,東京索菲亞大學,1971,關於“日本史料”的專題論文第一頁)沒有提及阿儒達圖書舘的手抄本。關於這本手抄本,在1966年里斯本海外史硏究中心出版的《阿儒達的手抄本》一書的第480頁有它的記載,編號爲46-Ⅷ-35(勞勒斯沒有提到過,但却見三於耶穌會會員J·F·特許的《日本耶穌敎社會歴史的介紹1549-1650》,羅馬I·H·S·J·,1968,第802頁),註明時間爲1593年,或者說是第一次印刷的十年之前。在時間後面可看到關於手抄本的這樣一段説明: “這本書是澳門學院日本省辦公室的印刷本的翻板。1947年8月22日,若奧·阿爾瓦勒斯。”(這位若奧·阿爾瓦勒斯就是特許在《介紹》中提到的科阿德儒奧爾修士,他於1472年受葡萄牙皇家歷史學院派遺,到澳門和若澤·阿爾瓦勒斯的關於阿儒達圖書舘的這本手稿的“註釋”具有重大的參考價値;在國內外所有學者的硏究中,我沒有見到任何一個具有突破性的成果。還是這位許特神甫,在《日本史料》一文中(刊登在羅馬耶穌會出版的《史料》系列專欄裏。這些系列主要是硏究早期基督敎文化在東方和新世界的存在的),就多次借助這本《詞典》解釋出現於與它同時期的文件中的一些詞語。今天的學者們認爲這本《詞典》對十六、十七世紀日語硏究有極大重大的價値。就是在當時,這本《詞典》的實用價値也是公認的。1630年它由傳敎士集團的雅辛托·埃斯基維爾神甫翻成西語,書名爲《日語詞典-原爲葡語解釋》(參看勞勒斯上引著作的第78頁);之後,在十九世紀下半葉,萊昂·帕熱斯又把它譯成法語,書題爲《日法字典-日葡字典譯本》(參看依纳達上引著作第2頁)。依納達這樣寫道: “日本語言和文學的工作者們仍然極其重視這本字典,因爲它向我們介紹了十六世紀日本語言的發音和慣用法。”事實上,《詞典》和它的增補本共收進了32798詞條,其中包括宮古和九洲地區的專用詞,首都地區特殘的、優雅的發音指南,詩詞文學用語,女性專用語、方言、以及日本古籍引文和民間諺語選錄等(參看庫珀上引著作第222頁)。

**因爲找不到一個適當的說法用來表達從漢語到歐洲語和從歐洲語到漢語的所有字典的總稱,我就順從了中文-歐洲語字典的說法。依此,從漢語到葡語和以葡語到漢語的字典的總稱,我就採用了葡-中這種類似的表達方法。

*里斯本大學法律系畢業。1967年起任職於外交界,是一位卓越的外交人士。

1988年任中葡土地小組組長及中葡聯絡小組副組長。