回想起來我和梁披雲兄受敎的經過有幾點相同。他先讀廈門集美中學,後進武昌師大,再後入上海大學得文學士,最後曾到日本早稻田大學的大學院研究。我是四川自流井王氏私立樹人學堂末一期高小學生,繼進入瀘州的川南聯合縣立師範學校,後至武昌師大旁廳,轉入私立上海大學社會學系畢業,亦得文學士。還在東京日本大學研究,祗因社會環境中各人工作的不一樣,性向也大有別,自然所成就的一切都距離和相差得太遠了。我説成就,就是指各人對社會的貢獻和影響的大小深淺而言。

就我個人來説,讀的小學校是相當理想的。在清光緒末年,樹人學堂是王氏家族所辦,主持人是當地的鹽商、地主的後代、大半為東洋留學生,所以還聘有幾個日本學人去作敎員。內分師範科、中等科、美術體育科等。祗記得一時名師有謝慧生、曹叔實等。初在近郊(自流井原為四川最大鹽場,後成為自貢市,至今因之。)的板倉壩。最後(民國八、九年)暫設大安寨下的財神廟址,已祗有小學部存在了。時敎師有毛漸逵、陳星五(川南師範畢業的)、周幼珊(成都高等學堂畢業的),王迪懷(日本鐵道專門學校畢業的)兼校長。同學中,毛嘉謀、王餘杞最為優秀。嘉謀是我族弟,後同入川南師範,受王德熙、惲代英、蕭楚女、李求實、周弗陵、周曉和、劉願庵、游士六、張裕卿、穆濟波等的敎導。他們大都是成高或南京高師、武昌華大出身,多為“少年中國學會”會員。代英作敎務長,批判地講授杜威哲學,繼而代理校長。因不得政府當局正式加委,以致發生學潮數月之久,曾喊出“學校公有”運動的口號(載當年上海的敎育雜誌甚詳)。嘉謀是學生會班代表之一,被開除,後去廣州作黃埔軍校第三期的學生,北伐成功,得少將銜,終因在富順縣長任內,與中共作遊擊戰而身亡。王餘杞後在北京交通大學畢業,愛好文藝,有《惜分飛》短篇小説集,由郁達夫推薦作序,大有文名,又有《自流井》長篇,是鄉土文學,繼在天津從事文藝運動多年,作《黃河涸涸流》等三種長篇,今已垂老矣。附此一言,以為紀念,亦我的回憶錄之一。

代英真是一代之英。他個人刻苦耐勞,自奉甚薄,待人卻甚寬厚,且勇於助人,處處刻刻以改造社會為職志。在川南師範的一切行為,成了全校師生的模範。寒暑假,又率部份師生旅行川南各縣考察訪問,實際瞭解農工商學各情。他曾勸告當時同學,畢業後一定要以敎學為專業之服務地方,不必再行升學,徒作社會的寄生蟲或裝飾品。他辦了個《中國青年》雜誌,專門研討革命青年的使命和實務,初年曾和毛澤東(毛到武昌)討論過中國農民問題,故對當年的鄉村調查十分注意。代英在四川同時從事敎育工作的人,後來都到上海大學的社會學系任敎,或者到過黃埔中央軍官學校敎過書。他和他的朋友們在四川的成都和重慶,也播下過不少的種籽,影響青年至為廣大。同時,開啟民智,許多風氣之變,均從他們的影響而來。例如張聞天、廖划平、蕭楚女、漆樹芬等便是。

我到武昌,和鍾心見一道,住鄉人蕭英在漢口後城馬路的人道醫院。蕭英平常作醫生,又作工人運動,終因此為其時軍閥蕭耀南(湖北省督軍)所捕殺。另一朋友唐幼峰(別名灑脱,重慶治平中學學員)早年即曾由蕭英助力,作武大特別生,受李達、李璜的課,後回重慶自辦宏育中學,與楊葉(世才)合作。這些事,均在披雲離去武大之後。

披雲入上海大學,比我稍早,讀中國文學系,大概和丁玲同年級。我則以成都志誠法專肆業生插入社會學系第一班(瞿秋白作系主任),與歐陽繼修(陽翰笙)、李碩勳、余澤鳴(原川南師範同學)、楊之華、鍾復光、趙君陶、郭伯和同班。五卅慘案英捕殺死的鄉人何秉彝,是社會學系第二班。同時附中的劉華也被槍殺。因此上大領導的學生抗英反日運動最為突出。那時,我加入過工團聯合會〔原為湖南勞工會,蕭異(同茲)、王光輝、謝作舟(徵孚)等來滬主持的〕,敎浦東工人子弟學校,屢與同班郭伯和在一些工人家中相遇。他是總工會李立三派的,和我所屬的工人團體不同。還有衛惠林、盧劍波等的上海工團自治聯合會,並辦《正義日報》,我也參加。披雲其時在做甚麼,我不知道,可能與陸不如所組織的青年職工同志會有關。他們是素有聯絡的。

上大的中文系,以陳望道為主任。其人像鄉下的剃頭師傳。沈雁冰短小,鄭振鐸倒長身玉立。俞平伯、劉大白都很溫文。李石岑的耳朵據説是能夠自動。趙景深會以寧波腔唱《空城計》。瞿秋白的社會學卻敎遍各院各系。胡樸安的經學音韻頗有卓見。披雲和在中文系任散文敎授的浙人沈仲九有私交,受其照顧可能甚多。沈是老敎育家,北京高師畢業,五四運動中,與匡互生(湖南寳慶人)同學,又同火燒趙家樓。他們曾同敎中等學校有年,對長沙第一師範及浙江春暉中學等名校,都認為不夠理想,於是,到上海自辦中學。沈在上大兼課時,已努力於立達中學的舉辦了。我之認識沈先生即由於披雲介紹的。同時,上大有個吳克剛,是英文系的。沈問我是哪一系? 我説了,他以為不如轉到英文系去,可同克剛在一起學習。我知道他的好意,卻沒法聽從。以後,我常有機會到小西門去看他,曾借大杉榮的《漫文漫畫》來看,久未還他,他很不以然。在他眼中,我不是個好學生,好像和盧劍波、鄧天矞、張履謙、胡邁等搞《民鋒雜誌》,贊成階級鬥爭便是一種叛逆的行為,而他自己辦《自由人》月刊,由袁紹先來支持、吳克剛(友三)來編輯,這便很正派了。沈以信愛的筆名寫文章,一看見陳望道往訪,他先就把手稿藏入抽屜,以望道並不同道也。他們以前都是留日學習過來的,陳由日文本譯過《共產黨宣言》,沈看《大杉榮全集》及新康德派著作。《漫文漫畫》是諷刺性作品,圖文並茂,當時豐子愷講樂理,還沒有太熱心於“漫畫”的罷。記得小西門的陋室中,有好些純真的青年來往,那便是吳朗西、郎偉、吳克剛、李芾甘等,他們均一致尊沈為先生(老師)的。披雲自然更不例外。

沈先生的理想敎育,旨在發揚傳統儒學的精神,但也以西學為用,採取“愛的敎育”的做法。其時,托爾斯太、泰戈爾及意大利的“現代學校”諸潮流,已傳至中國,而杜威哲學更盛極一時。沈仲九、匡互生、豐子愷諸先生創辦的立達中學及稍年開始的泉州古代海船發掘,此古且在敎育行政上,尤多與一般學校不同。“己欲立而立人,己欲達而達人”,確已真正做到。他們辦立達,約集的敎師,乃是分從吳淞的中國公學、上海的上海大學及浙江的春暉中學來的,並可從“立達學會”會員名冊上得知。最初校址在上海小西門一條弄堂裡,學生六十名,分為初中一至三年級,大半是從春暉中學分出(他們應當是自動隨老師匡互生等來的)。到第二年,覓得江灣新址,擴大為立達學園,便分為高初中及專修科了。農業專科另設在南翔,有實驗園地。立達有許多特別之處,不稱一般的“公學”(如中國公學)、學校(如暨南學校、商船學校)、學堂或學院(苑)。時國立暨南學校有中學部、師範科、商學系,隨即分院,改為大學了。這是就校名而言,立達不設校長,由敎師集體治校,採導師制度,無所謂“訓導”,男女合校,德業兼修。除食宿外,敎師説不上薪水,而樂此不疲。校中經費,一律公開,有些所謂行政事務,常由同學們分任,不以為累。關於此項試驗,沈先生1925年曾在《敎育雜誌》十七卷六期為文報告。先説立達同仁都是主張“自由敎育”的。雖説創始者每人的個性、學問、經驗不同,而他們一致嫌惡專制和壓逼,“他們覺得現在的學校無異乎一個國家,所賴以維持的,是權威,是法令”,“現今學校中所造就的人材,是機械,是奴隸,不是自由的人”,“敎職員所以對待學生的方針,祇是敎他們遵守劃一的規則,服從獨斷的命令,維持師長的威嚴。所謂好的學校,這幾種條件做到了。所謂壞的呢? 多流於放縱”。立達的創始者,深信“敎育應以發展個性為主要職責,發展個性,必以自由為條件”,“因此,立達的組織,完全依據個人的自由意志。而敎授訓育各方面,也以培養自由的精神為方針。他們祇注重學生的自覺、自動、自治,以立自由的基礎。”所謂束縛自由的甚麼權威、甚麼法令、甚麼階級制度,完全廢而不用。再説“全人敎育”罷,“真正的敎育,非注意到發展人的全部份不可”,“所謂智育、德育、體育、群育、美育等,是便於言説的一種分別”,“一般的學校祇注重智育而已,是不完全的”,“敎師的修養,應當以身作則,以自己的人格,敎學影響學生每一個人的全部發展”,“自由敎育、全人敎育,從另一方面看來,又可説是精神敎育。”所以他們主張“敎育應以偉大的理想為指針,不要敷衍現實,遷就現實。敎育者所應造就的人材,是具有理想,以熱心、毅力去實現它,而不是為現實奴隸的人材。”另外,匡先生互生<青年敎育者的修養>一文,亦見《敎育雜誌》十八卷一期。他是自始至終負責立達學園整個校務及敎學的人,以校為家,卒以身殉。他説敎育者的修養,應當不虛偽、不籠統、不武斷、不因襲,要持藝術的、科學的乃至信仰的確定態度,去對受敎育者,也是認真敎學,以身作則的意思。後來,沈先生又籌辦勞動大學,一度自任勞工學院院長。另一院為勞農,徵用停辦的上大遺址,並有師範科、附中,約請了不少日本學人去做敎授,並請文化學專家黃文山去做敎務長。那是國立的,不得由他完全自作主張,但實行手腦合用的敎育方法,站在發揮個人的創造性一點上,還是他所説“自由敎育”,“全人敎育”的方針之一罷。

披雲後來在泉州創建黎明高中,顯然受了他的沈老師的一些影響,而把理想與實踐結合得更為明快。例如披雲去年十月回憶説:“我記得,剛辦黎明高中的時候,我寫了兩副對子,分別掛在堂柱及門楹上,其一曰:‘這不是學校,宇宙才是真正的學校;我們並沒有家庭,學校便是大眾的家庭。’二曰:‘少爺氣、小姐氣、書呆氣、流氓氣,根本要不得;平民化、社會化、藝術化,著手做起來。’橫幅是‘奮鬥便是生活’。學校成立的宣言,結句是:‘夜在崩潰,冬在崩潰,黎明在到來。我們要迎著黎明的光輝,把春天的種子播遍全世界。’”志大言誇,樂觀上進,那不正和當年立達學園和勞動大學精神一致的嗎? 披雲就是以此方針辦學的。他又説:“生活就是敎育,宇宙就是學校,學校就是家庭,真理就是宗敎。多年來,我到處奔跑,我腦子裡總離不開自己。”他離不開自己,就是他自始便是一個文化敎育者,而以此為其終身志業的。他開辦黎明高中之初,已有很好的構想,是以愛的敎育為方法,而不失傳統的“成人成己”的精神。因之,他並不在形式上與一般學校立異,亦仍照部令辦理。他先任校長,旋又請吳克剛繼任。這位上大英文系的同學,一度留學巴黎,習經濟學,對合作學原理頗有研究,但未從事合作社的實務,祇到學校敎書,先在勞大附中,再敎河南的百泉師範,而到黎明高中,當是適才適用的。祇以披雲熱心鄉土敎育,先後從立達學園及勞大方面約了不少優秀敎師去到泉州,譬如陳範予、衛惠林、麗尼、姚禹玄(張庚)、呂驥(展青)、吳朗西、陳瑜清、陸蠡(聖泉)、楊人楩、張曉天、姜種因、胡邁、范天均、柳子明、黎昌仁(蠻支)……皆一時俊傑。接著葉非英、伍禪、蘇秋濤等,又在泉州從事平民中學、民生農校的工作,辦得有聲有色。而這幾個中等學校出身的人材,例如作家司馬文森(何應泉)、單復(林景煌)、黎丁(黃恢復)和旅菲學者、詩人兼企業家林健民以及黃美純、王明造等一批批敎授和專家,還有已故新四軍某師政委李子芳(錢子瑛)等等,多如過江之鯽,散佈海內外,至今不衰(有他們的通訊錄或紀念集可查)。巴金屢去泉州和那些老師們、學生們住在一起,活潑生動,形諸筆墨。我則未窺門徑,祇在當年的廈門接待過老一輩的閩南北的一些青年而已。

我自己從二十五歲起,曾先後任敎國立的、省立的、縣立的各級中學,且有更多私立的中學。敎古文,敎新文藝,又曾在院校敎過歷史和政治,但專任時少,主要的是在報社作主筆、編輯,而以敎書為副業,自然也沒有從事於學校行政工作了。披雲幾下西洋,任過荷印棉蘭蘇東中學、馬來亞吉隆坡中華中學校長,而在國內,任過福建音專及國立海疆學校校長。福建是華僑之鄉,海疆的創建,亦如上海的暨南,特別作育華僑英材不少。我昔在台北,到中國文化學院,休息時,碰見程光裕敎授,他説他去過海疆,是張其昀(曉峰)推介去的(因披雲曾拜托張氏推薦敎員,所以光裕就被介紹去了。光裕後來到南洋大學,回台後,我們時在歷史研究和活動中相見。) 披雲曾任福建敎育廳廳長,一時,披雲也被人提為台灣省敎育廳廳長,他不願就,反而轉到南洋辦學去了,可見,他還是熱心辦理學校的。如今,他已八十二歲(指1988年)了,仍有一夥年輕的心,回到了敎育上來。他辦黎明大學,注重“人的敎育”。他從幕後走到幕前,被選為黎明大學校長,真是老驥志在千里,我為他祝福。他前年來美時,還特別的專誠的去新澤西州看望一個後學的病,那後學是早被約去黎大任敎的,她終於得癌不治,使他失望、嘆息。而他這一舉措,正是敎育家的精神,可由之見微知著了。他還説:“中國敎育缺乏兩個字,一個是愛,一個是法。”前者最適於幼稚園到初中,後者用於高中到大專。他以“愛的敎育”為主,先立基礎,而大專學生,有合理合法之內的自由,亦要和樂共處如一大家庭,切磋互助,達到“人的敎育”的境界。一句話:學為人是第一義,學文學技術、習科學,就是其次了。

我年老力差,寫字艱難,拉雜為文,多屬回憶,而文化方面,當俟諸他曰補筆。敬請梁兄正之,閲者敎之!

(1989.7.10於美國紐奧良市)

周甲重逢海外秋

慣於故紙堆中討生活,很久不大問時事,而一聽説老友披雲兄即將南來,真似喜從天降(他頭上是另有一個天的)。

先是,近在路州首府巴頓魯治任敎的林艾山打長途電話來,説披雲已到了洛城,並説他曾致電到我以前的住處(舊金山海溈市),從家人口中,始知大小兒去了巴黎,我又僻居南部二小兒家附近。於是先問艾山,再問到我的新址。就這樣,我們才直接聯繫上了。

披雲此次從港澳的天外飛來,主要是探親、訪友,抵洛杉磯小住,即飛芝加哥,再飛巴拉巴馬。他的小兒子在該州完成電腦博士學業,他是以家長身份來參加畢業典禮的。他和艾山有師生之誼,隔別了十六年都在通訊,自然必要的有路州之行,選擇了美國勞工節前後的假期,由兒子叔螭駕車,他和媳婦孫女同行,於八月底到達艾山家裡。

我是出而無車的一輩人,碰著那天星期六,郭博士偕孟夫人將去林家,我和一萍便搭他的便車,不料是晚歸來仍由其送到舍下。擾人至此,抱歉無已。恰好是日林家的客多至二十餘位,累得賢主人應接不暇,而大家共樂,也倉卒無法與披雲長談,但熱鬧可真熱鬧啦。我最初是希望主人和披雲都能應約同到我家一聚,有“望必屈駕,以副傾遲”之意,但後又改變主張,親往促駕,所以此意一達,竟自匆匆告別先回了。林家在郊外的白屋,蘭桂盈階圖書充棟,談笑中素多鴻儒,非獨此一日為然。他倆同為哥大博士,又為紐約白馬文藝社會員。該社當年被胡適之譽為“中國新文學在海外的第三個中心”,出了好些個才子才女(如鹿橋、周策縱、浦心笛等)。艾山是新詩人,便有《埋沙集》和《暗草集》的出版,另一方面他又成了老子學專家。可惜他想同來我家而不能來。我家在路州東南的紐奧良市,是美國兩個大港之一,又是三個古城之一。

第三天,秋陽耀眼。叔螭按地圖找到了市東區的玉東餐廳,相見時總過十點。披雲從其兒媳喬子手中接抱胖都都的九個月大的女孫,我也抱著一歲半的小孫子雖不夠胖,卻也同似<戲嬰圖>中的人物,怪可愛的。座中除了我們全家外,還約了艾山的乾女兒、乾女婿(李麗君和羅漁樵)來作陪客。這一直雜談到下午一時,此後便同至波士頓街的我家作不休息之休息。不久,麗君他們別了,祇披雲一人坐在望內後園的搖椅上。我、一萍輪番上陣,和他相談至夜深十一點(自然,這要除去晚上的用餐時間),祇叔螭夫婦是初識,無從話舊。一萍安排他們的臥室在東樓,他們正好帶著嬰孩玩,但他們又自行外出購點小東西,逛逛不遠的市場。

少年時代的披雲長身玉立,比我高一個頭,在一米七八以上。我問他近來怎樣,説是已減低了兩厘米。卻説我比昔日長胖了一些。老年發福豈是好事? 他比我先到上海,是曾被集美開除,才和同班姜祖菁(種因)北上的。我和他進同一間私立的上海大學,經過五卅事件的風波,這一大學的學生,也算才人輩出,可説良莠不齊。和他同班的有丁玲、丁淼、孟超、沈櫻,和我同班的有陽翰生、李礝勳、楊之華,另有狄膺、張治中、李士群、韓侍桁、金溟若、康生、陳伯達、匡亞明、秦邦憲、饒漱石、林鈞、朱義權等,今在台北的尚有徐晴嵐、陶百川、劉行之、吳開先、王新衡、陳建中、蔣堅忍等數十人。我拿民國五十年四月卅日在台上大同學會年會並祝于校長右任八三華誕紀念照片給披雲看,他祇認出彭震寰、張一寒、林寄華和我四個同學。後來我又取出重新攝的民國十六年在廈門《民國日報》的舊照,他指出了張履謙、潘明誠、朱梅子、鄭今日數人。鄭是奉命強邀我作廈門《民國日報》的總編輯,並由他伴我坐船去的(也就是披雲推薦去的)。如今朱尚任北京的釀酒工程顧問,其他多已先後謝世。張一生努力新聞事業,大陸反右風中在蓉被逼自殺。潘則壽短。披雲説他早年看到成都國學研究的《斯文》雜誌,內有<潘明誠傳>,説潘的音韻學上追太炎云云。就由這些回憶,使我們談了許多“共同朋友”的下落乃至軼事。我們這般朋友大有“休戚相關”的感情,不管相隔若干里若干年,而一朝相見無不肝膽相照,極盡歡娛,雖不至“白頭如新”,卻也“傾蓋如故”。

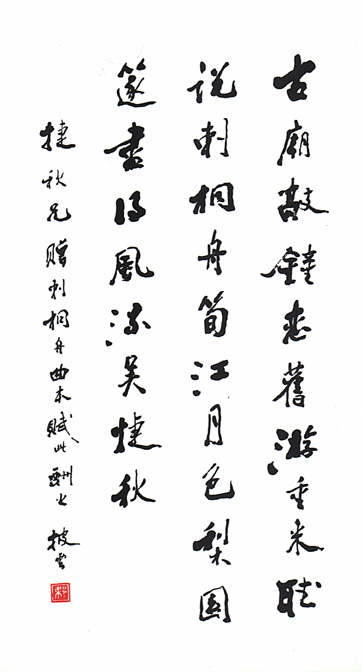

披雲初至上海,即同種因轉蘇州太湖的洞庭東山,訪索非與陸不如。五卅慘案運動中,上大死難同學有何秉彝和劉華。陸不如當了上海青年職工同志會的理事。衛惠林、盧劍波和我都參加上海工團自治聯合會。索非去到保定坐牢。而披雲、種因卻不久轉到武漢的師大去了。我們初見於上海李梅路的華光醫院。那時蔣冰之(丁玲)、王一虹、許傑、魯彥(稍後)、巴金(也稍後)都去該院走走。而院長鄧夢仙以後竟瘐死南京獄中,與南華書店的陳光國老板被殺,均出於先後一案。直到民國十六年秋,我才在廈門和披雲再見。而廈門一別,至今六十年了。我知他如“見龍在田”那樣,服務敎育界的成績卓著,全國性的、地方性的、和國際性的他都有份。公餘之下,究心書法,近年在港還辦書法社刊,上溯漢隸下及唐宋以來。但我祇會墨肉枯藤,如醉裡題詩,讓他笑話一番。實在的,這裡有詩為證:

丙寅秋日巴頓魯治逢梁披云並柬林艾山

浦江共學今白頭,周甲重逢海外秋。

太素清才安定字,菁莪棫樸總行修。

在燈下,披雲看了詩後説:“一二句都好。三四句不敢當! ”(按:艾山之有成,即其中菁莪之一也,而其經明行修如此。)説著就把我塗鴉的片紙收到他的皮篋裡。後來又談到秦望山、李良榮、莫紀彭、梁冰弦、黃文山、黃尊生、麗尼、張庚、呂展青以及其他老老少少。總之,是我們這幾十年來朋友們的芝麻小事。例如林寄華的遭遇,不過是前夫由習美術而進於新古典文學,與她酷嗜舊詩的胃口不合而已。

九月二曰早晨八時,披雲自西樓下來,向我索紙。我看他在我書案前寫了和詩一絕:

敬步原韻奉酬

不期重晤海東頭,雲樹淒迷幾十秋。

握手真疑來隔世,卻看仙侶喜雙修。

暮雲春樹,海外重逢,夠交情了。他不能確定相別究竟多少年,也許我們曾在東京見過一次,記不清了。他喜見我們是雙修的神仙眷侶。其實,我才羡慕他能“歸田園居”呢。從他另外寫出的八十壽詩可以知之。茲錄如下(叔螭説:他父親今年虛歲八十。):

八十初度

八十虛生夫婦,天涯海角相隨。

經慣風高浪急,靜觀魚躍鳶飛。

陋室曲肱足樂,看雲聽雨何為。

三徑猶存松菊,壩陵耕織知歸。

畢竟我所知道別後的披雲並不太多。他卻從香港老同事李子誦口裡深悉我在台的一切。不期而遇,實有期也。臨別前,我留他們多住一日,可看看此間的法人區、跨湖長橋和密西河通海的遊船。他卻堅辭,終於原車循十號州際公路向木比耳海港方向回去了。

(寫於美國紐奧良市)

*毛一波,台灣著名報人,文史學家,原籍四川富順,20年代畢業於上海大學,曾遊學日本,現旅居美國路州紐奧良市。