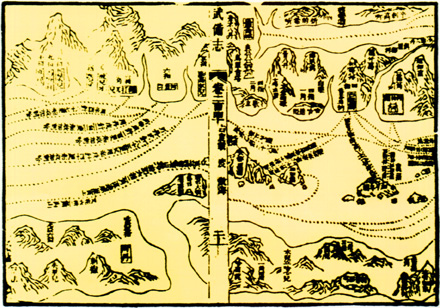

鄭和航海路縿圖(採自《武備誌》

鄭和航海路縿圖(採自《武備誌》

明代中國著名的航海家、外交家鄭和於15世紀初,奉命出使亞、非各國,在公元1405年(明永樂三年)至1433年(宣德八年)近30年的時間裡,他率領萬人舟師,七下西洋,在“洪濤接天,巨浪如山”的海洋上航行,“晝夜星馳,涉彼狂瀾”,歷經“大小凡30餘國,涉滄溟十萬餘里”,(1)打通中國直達波斯灣、紅海和東非海岸的航路,還分別開闢了多條航線;大大發展了中國與亞、非各國的友好關係,進一步溝通中外經濟文化交流,傳播了中國古老的文化,為人類的進步事業作出了貢獻。鄭和的遠洋航行不僅是中國歷史上的重大事件,也是人類航海史上的空前壯舉,在世界歷史上寫下了光輝的篇章。

可是,在大多數西方史學家撰寫的世界歷史著作中,對達·伽馬、哥倫布和麥哲倫的航海活動讚不絕口,而對鄭和的遠航業績卻很少提及,這是極不公允的。鑒於此,本人擬就此文,將鄭和下西洋與西方人的航海作分析比較,對鄭和下西洋之舉在世界歷史上的地位給予客觀的、公正的評價,恢復歷史的本來面目,並總結歷史的經驗教訓,作為今日中國改革開放的借鑑。

一

在15世紀末至16世紀初,隨著西歐資本主義因素的增長,基於熾熱的黃金渴望和與東方直通貿易的需求,西歐的航海家企圖探索一條通往東方的新航路。1492年,哥倫布橫渡大西洋航行到美洲;1498年,達·伽馬發現繞過非洲南端好望角通往印度的新航路;1519年至1522年,麥哲倫率領的航船隊完成了第一次環球航行。新航路的開闢轟動整個歐洲,西方歷史家譽之為“地理大發現”,作為重大歷史事件載入人類史冊。雖然大多數西方史學著作對鄭和航海避而不談,但鄭和的航海成就並不比西方人的航海遜色,而且在航海的時間、船隊的規模乃至航海技術等方面,均為哥倫布等人的航海活動所望塵莫及。

鄭和第一次下西洋比哥倫布等一次航抵美洲的時間要早87年。鄭和的最後三次遠航都橫跨印度洋,登上了非洲東海岸。早在1418年左右,鄭和船隊已航行到位於南緯3度左右的非洲麻林地區;可是直到1433年,鄭和最後一次從非洲回到國內時,葡萄牙人才向南航行到非洲西海岸的博哈多爾角,即北緯26度左右的地方。至於從葡萄牙到博哈多爾角的航程,充其量相當於鄭和船隊到達東非麻林的航程的八、九份之一。1498年,達·伽馬雖成功地繞過好望角到達印度,但那是鄭和橫渡印度洋第一次到達非洲東海岸以後80年的事了。麥哲倫的環球航行則與鄭和第六次下西洋整整相差一個世紀。

鄭和下西洋的船隊是當時世界上最龐大的遠洋船隊。鄭和每次出海,都有大海船60艘左右,加上中小船舶共有百餘艘,有時多達二百餘艘。鄭和每次出使,航行人員的數目雖不盡相同,但均在20,000人以上。第一次下西洋共有各類人員27,800餘人,第三次下西洋是27,000餘人,第七次下西洋也是27,550人。

哥倫布等人的船隊規模與鄭和船隊相比較則相形見絀。1492年哥倫布第一次西航美洲,僅有三艘帆船,即“聖瑪利亞”號、“平塔”號和“尼那”號,其手下船員總共才88人。第三次西航(1498),共6艘小船,300名船員。第四次(1502)西航,有船4艘,船員約150人。其中以第二次西航(1493)規模最大,也祇有帆船17艘,船員150人而已。1498年的達·伽馬印度之行,共4艘帆船和160名水手。麥哲倫的環球航行,1519年啟程時也僅有5艘陳舊的兵船,船員265人而已,人數還不及鄭和船隊的百份之一。

從航海船舶的建造水平看,鄭和舟師的船舶在當時世界上是數第一流的。其中的大船(寶船)“體勢巍然,巨無與敵。蓬、帆、錨、舵,非二、三百人莫能舉動。”(2)據明鈔説集本《瀛涯勝覽》卷首記載,下西洋的寶船共六十三號,“大者長四十四丈四尺,闊一十八丈;中者長三十七丈,闊十五丈。”若折合現代的公尺計算,大型寶船長約152米,寬61米: 中型船長約136米,寬51米。這種龐大的寶船載重量大,估算應屬1,500噸至2,500噸級的船舶,這無疑是當時世界上體型最大的航海船。

西方人當時的航海船卻比鄭和寶船小得多。哥倫布第一次西航時,“平塔”號及“尼那”號的載重量僅各為50噸;“聖瑪利亞”號載重量最大,也只有100噸,不過是鄭和寶船的十五份之一或二十五份之一。達·伽馬遠航印度時,據稱其航船是當時歐洲的最上等船舶,然其中最大的一艘僅長80英尺(不足25米),載重量為120噸。麥哲倫的航船隊,旗艦“特里尼達”號載重110噸,“聖安東尼奧”號載重120噸,“康塞普遜”號載重90噸,“維多利亞”號載重85噸,“聖地亞哥”號載重75噸,五艘船舶加在一起,總噸位共480噸,才等於鄭和的一艘寶船的五份之一而已。正因為麥哲倫航船隊的船體小且水手少,經不起狂風巨浪的襲擊,故在航行途中沉沒一艘,半路潛逃回國1艘,餘下3艘勉強航行到菲律賓,最後祇剩下一條船運載著倖存的1 8名水手返抵西班牙。上述具體數字表明,在15-16世紀時,中國的航船比歐洲航船優越得多,這是任何人也不能否認的事實。

中國有漫長的海岸線,航海條件優越,造船歷史悠久。據考古工作者在廣州發現的造船場得知,早在秦漢時期,中國便能建造長約30米,寬6至8米,載重量約50至60噸的海舶(一千多年後,哥倫布西航船隊中的“平塔”號及“尼那”號的載重量亦不過如此。)三國時海上交通進一步發展,吳國沿海的永寧(浙江溫州)、橫嶼(浙江平陽)和建安(福州)都有造船場所。到唐代,海上交通及貿易興旺,造船業更形發達,沿海各主要港口——萊州、登州、揚州、蘇州、杭州、福州、泉州和廣州都有相當規模的造船工場。(3)當時,我國建造的海船,船身及載重量大為世界之最,其中“大者二十丈,載六、七百人”。(4)福建建造的每艘海船可容置數千石。(5)這些海船不僅船體大,而且船身結構比較科學。例如為減輕船體的搖擺,在船的兩側裝上披水板(即“浮板”或“翼板”),這種技術比西歐早七、八百年出現: 為了加強海船的抗沉性,採用了水密隔艙的方法,這也要比西歐早一千多年。正因為中國海船體大,堅固和安全,當時外國客商均喜乘中國船。據《蒲壽庚考》記載,大食人(阿拉伯人)馬考地稱: 在唐末和五代時期,阿拉伯人東航者,皆乘中國船。直到宋、元時期,情況仍然如此。元朝時曾到過中國的摩洛哥旅行家伊本·白圖塔曾記載説,印度與中國之間的海上交通,都使用中國船。大船有四層,設備齊全,可容載1000人。(6)到了明朝初期,我國造船業又更有新的發展。沿海各省都設有造船場、淮南、太倉的劉家河以及南京龍江關(下關)等地造船場的規模尤大。南京龍江造船場長350丈,闊138丈,鄭和下西洋時使用的寶船,多半是這裡建造的。總之,自唐宋到明代,我國造船業極為發達,名列世界前茅,才得以保證鄭和每次奉命出使,都能有數以百計的海舶組成萬人舟師遠渡重洋,為哥倫布等人的西方航船隊所不可企及。

幾千年來,中國古代勞動人民積累了豐富的航海經驗,到明代,航海技術已達到相當高的水平。首先,中國水手熟知南海和印度洋的地理條件,巧妙地利用風力之助在大海航行。鄭和隨行人員費信所記鄭和第三次下西洋啟程時的情景云: “永樂七年已丑,上命正使太監鄭和王景弘等統領官兵二萬七千餘人,駕海舶四十八號,往諸蕃國開讀賞賜。是歲秋九月自太倉劉家港開船,十月到福建長樂太平港停泊。十二月於福建五虎門開洋,張十二帆,順風十晝夜到占城國。”(7)“張十二帆”,説明鄭和寶船是多帆海船,航行中可以充份利用風力;“秋九月”啟程遠航,這正是東北季候風吹起的季節,所以鄭和每次下西洋都是在秋冬季啟程。第二次出使開航的時間是永樂五年(1407)9月23日;第四次出使是永樂十一年(1413)冬啟程;第五次是永樂十五年(1417)冬;第六次為永樂十九年(1421)春: 第七次是宣德六年十二月初九日(即1432年1月12日)啟航。

另方面,鄭和每次出使返航回國的時間都選擇在西南季風盛行的夏季。前五次航行回京日期,均在六、七、八、九月間,最後一次也是七月上旬回到國內太倉劉家港。鄭和隨員馬歡在其著作中記述滿剌加國時,具體説到回國的問題。滿刺加位於馬來半島上,是太平洋及印度洋的交通要衝。鄭和每次遠航,都以這裡為中轉站。下西洋船隊先到滿剌加停泊,再分赴各國訪問。回國時,“去各國船隻回到此處取齊,打整番貨,裝載船內,等候南風正順,於五月中旬開洋回還。”(8)這裡所説的“等候南風正順”,是指等候夏季的西南季候風一到,即順風返航回國。

鄭和船隊的高超的航海技術,除充份利用風力之外,主要表現在將天文,地理知識與羅盤針的使用結合起來,確定精確的方位和航向。

在發明指南針以前,古人航海主要靠觀察日月星辰來確定航向。宋代以後,中國發明指南針,並首先將羅盤使用於航海。宋代舟師航行時,“夜則觀星,晝則觀日,陰晦則觀指南針。”(9)可見中國早在11世紀時便將指南針運用於航海了,這是航海技術的巨大進步,在世界航海史上開闢了新紀元。到明代,鄭和舟師的遠航更將羅盤針的技術發揚光大,並能運用自如。鞏珍在《西洋番国誌》中記載説:鄭和航行在大海上,“綿邈瀰茫,水天連接,四望迥然,絕無纖翳之隱蔽。惟觀日月昇墜,以辨西東,星斗高低,度量遠近。皆斫木為盤,書刻干支之字,浮針於水,指向行舟”。(10)明代留傳下來的《鄭和航海圖》、<過洋牽星圖>更是使用羅盤針的有力證據。

明末茅元儀編輯《武備誌》卷二百四十收錄《自寶船廠開船從龍江關出水直抵外國諸番圖》,即《鄭和航海圖》,共有地圖二十頁,《航海圖》末附有<過洋牽星圖>兩頁(4幅)。《航海圖》分別註明各國方位、航道遠近、航向、停泊處、何處有礁有淺灘等,並附文字説明。如“滿剌加開船,用辰巽針,五更,船平射箭山;用辰巽針,三更,船平毘宋嶼;用丹巽針,取吉利。”(11)文中所説的“辰巽針”、“丹巽針”,即羅盤上的度數,指船舶的航向:“三更”、“五更”是指有多少時間的航程。可見,鄭和船隊白天的航行是充份利用羅盤針位來定航向的。

夜晚航行,除利用羅盤外,還結合觀測天上的星位來定航向。《航海圖》後附有幾幅<過洋牽星圖>,如從鍚蘭山回航蘇門答剌的過洋牽星圖上繪有一艘三帆大船,其東南西北四面均繪明星位:“華蓋星八指”、“北辰星一指”、“燈籠骨星正十四指…”。説的某星宿若干“指”,是指在船舶上觀測這一天體的高度。在航行中不斷測量天體的高度,借以確定航船在海洋中的具體位置(緯度),精確地計算出航程,俾使航船沿著正確航向朝預定目的地前進。

我們從《鄭和航海圖》的詳細記載中不難看出,中國人民積累了數千年的豐富的航海經驗,具有高水平的航海技術與技能,直至15世紀,我國的航海技術在世界上仍處於遙遙領先地位。

鄭和下西洋,不僅其航海技術水平是當時世界上最先進的,而且開闢了“海上絲綢之路”,訪問30餘國,增進了中國人民與亞、非諸國人民的友誼與相互瞭解,進一步溝通中國與亞非各國的經濟文化交流,傳播中國古老的文明,推動華僑對東南亞地區的開發,對世界經濟文化的發展作出重大的頁獻。因此,鄭和航海的偉大成就在世界歷史上應佔有無可爭議的一席地位。

二

當我們回顧歷史時,也不能不看到,由於各國歷史的千差萬別,鄭和遠航與西方人的新航路開闢有著兩種不同的結局。

哥倫布等歐洲人的航海活動在航行時間、船隊規模及航海技術方面雖然遠不及鄭和下西洋的航行,然而它對西歐及至世界的歷史的發展卻產生深遠的影響。

首先,它給西歐新興的資產階級開闢了新的活動場所,到海外廣闊的領域裡建立殖民地。這一點西歐與中國是不同的。鄭和下西洋的航海活動雖聲勢浩大,轟轟烈烈一時,但明成祖和鄭和去世後,中國的航海事業便突然中斷了。恰恰相反,哥倫布和達·伽馬開闢新航路後,在西歐各國激起了遠洋航海的熱潮。15、16世紀時的西歐,封建制度已日趨沒落,資本主義經濟關係業已產生,正處於資本的原始積累時期。歐洲新興資產階級在發財慾望的驅使下,紛紛漂洋過海,擁向美洲、非洲和亞洲,進行殖民侵略活動。1492年,哥倫布首次航行到美洲,他舉著西班牙國旗,在巴哈馬群島的一個小島上登陸時,便宣佈該島是“西班牙土地”,從而拉開了殖民侵略的序幕。

從15世紀末至17世紀中葉的200年間,西班牙、葡萄牙、荷蘭、英吉利和法蘭西等國的殖民主義者,遠涉重洋,先後佔領西印度群島和中、南美洲,並逐步滲入北美。此外,西方侵略者逐步蠶食非洲的土地,並將侵略魔爪伸向南亞和東南亞地區。殖民主義者用野蠻的屠殺手段征服土著居民,建立血腥的殖民統治制度,霸佔土地,掠奪資源,奴役和剝削殖民地人民,把掠奪來的巨額財富轉化為資本。

在西班牙殖民者統治拉丁美洲廣大地區的3個世紀中,他們殘酷地屠殺和奴役土著居民,使2,500萬印第安人喪失生命,而從拉丁美洲掠走250萬公斤黃金和1億公斤白銀。葡萄牙殖民者也從巴西運走了約值6億美元的黃金和3億美元的金剛石。對殖民地的剝削和掠奪是資本的原始積累的方式之一。

新航路開闢後,與殖民掠奪緊密相連的奴隸貿易,也是西歐資本原始積累的重要來源。17世紀在非洲海岸,每個奴隸的價格為25英鎊,運至美洲售價為150英鎊,利潤率為百份之六百。18世紀時可用50美元買到1名奴隸,運至美洲則可賣400美元,利潤率高達百分之八百。英國著名的冶鐵大亨安東尼·培根於1768年至1776年短短的幾年中,在販賣奴隸中獲得六萬七千英鎊的利潤,這筆用黑奴的血淚和白骨換來的金錢就是他後來創辦冶鐵企業的資本。馬克思曾總結説: “在歐洲以外直接靠掠奪、奴役和殺人越貨而奪得的財寶,源源流入宗主國,在這裡轉化為資本。”(12)

第二,西方人的新航路開闢,徹底打破以往歷史上人類文明區域條塊分割和孤立發展的狀態,加強了西歐與世界各地區間和各民族間的聯繫,極大地推動了世界經濟和文化的發展。由於歐洲與亞洲、非洲和美洲之間建立了直接的商業往來,貿易範圍空前擴大,世界市場開始形成。

此後,世界各地的商品,如煙草、咖啡、可可、甘蔗、白糖、茶葉和稻米日益成為歐洲人的生活必需品,源源不斷地運入歐洲。另一方面,海外各地對歐洲商品的需求量也急劇增長。中世紀時期形成的封建行會手工業生產到這時已遠遠不能滿足世界市場的需要。因此,世界市場的形成及貿易範圍的擴大,不斷刺激著正在萌芽中的資本主義工場手工業的發展。

第三,新航路的開闢和對殖民地的瘋狂掠奪,大量的黃金、白銀流入歐洲,引起“價格革命”,金銀貶值,物價上漲。物價上漲導致僱傭工人實際工資的下降,生活益現貧困。那些按傳統方式收取定額地租的封建主,也因物價上漲而減少實際收入,經濟地位每況愈下,封建制度更形沒落。但與市場經濟有密切聯繫的新興資產階級卻利用物價上漲的機會,擴大商品生產的經營規模,從剝削廉價勞動力和高價出售商品中牟取暴利,經濟實力益更增強,促進了萌芽中的資本主義因素進一步成長。

總之,歐洲人的新航路開闢和美洲的“發現”大大加速西歐封建制度的解體和資本主義關係的成長過程,使歐洲社會由封建農本自然經濟向近代資本主義商品市場經濟結構轉變跨入了一個新的時代。

在中國卻是另外一種情況。鄭和下西洋雖是轟轟烈烈的航海壯舉,但他開拓的遠洋航海事業卻得不到進一步發展,而且被人為地中斷了。

本來,鄭和遠航船隊與哥倫布等人的航船隊的組建方式就有很大的不同。哥倫布等人的航行是私人集資的海外探險括動。航行前,哥倫布四處奔走遊説,爭取西歐各國君主及商人們的贊助,並獲得特許狀,船隻及裝備均是自備的。而鄭和下西洋,則是國家的政治任務,航海活動的的人力,物力及一切費用全由國家撥給,船隊的組建全由政府包辦。數以萬人計的龐大船隊頻繁出海遠航,當然是明朝國庫中的一項巨大開支。明成祖在世時,朝廷中便有人對鄭和下西洋的航海外交持否定態度,提出到“外國取寶之非”。(13)明成祖去世後,情勢急轉直下。永樂二十二年(1424)七月,明成祖病故於遠征蒙古回師途中的榆木川。其子朱高熾(明仁宗)繼位,他一登上皇帝寶座,便全盤否定其父的外交政策,並採納戶部尚書夏元吉和閣臣楊士奇等人的建議,在即位詔書中宣佈: “下西洋諸番國寶船,悉皆停止。如已在福建太倉等處安泊者,俱回南京,將帶去貨物,仍於內府該庫交收。諸番國有進貢使臣當回去者,只量撥人船獲送前去。原差去內外官員,皆速回京,民梢人等,各發寧家。”(14)這樣,規模宏大通使西洋的航海活動在明成祖死後竟被迫停止了。鄭和回國後,奉仁宗皇帝之命帶領其舟師守備南京。

1525年5月,即位不到一年的仁宗死去,其子朱瞻基(明宣宗)即位,改元宣德。朱瞻基從小隨祖父朱棣出征蒙古,熱心於祖父之偉業。他即位後,鑒於鄭和航海活動中斷,外國使臣來朝貢者越來越少,意欲再派遣鄭和出使西洋。1430年(宣德五年),他再次派遣鄭和、王景弘率61艘寶船的船隊出海遠航,告諭西洋諸番國,明朝的新皇帝宣宗已即位,要求各國派使臣前來朝貢。但這是鄭和最後一次出使西洋,也是整個航海活動的尾聲了。此後,那些鼠目寸光的封建官僚們大造輿論,公開指責下西洋的活動是勞民傷財的“弊政”。兵部車駕清吏司郎中劉大夏曾説: “三保下西洋,費錢糧數十萬,軍民死且萬計。縱得奇寶而回,於國家何益? 此特一敝政。”(15)到成化年間(1465-1487),劉大夏之流的保守儒臣竟將鄭和出使西洋的有關記錄和文書檔案付之一炬,化為灰燼。此後,明朝政府更變本加厲地推行“海禁”政策,“片帆寸板不許下海”。鄭和下西洋活動被迫終止,朝廷更嚴禁民船出海貿易。於是,中國政府自己把自己與當時正在形成中的世界市揚隔絕開來。從此,中國商船隊在印度洋上已失去蹤影。鄭和去世後幾十年,葡萄牙人開闢了從歐洲繞過好望角通往印度的航線。到16世紀,印度洋及馬六甲海峽便成了葡萄牙人的活動舞台。不久後,荷蘭人、英國人接踵而來。往昔鄭和船隊活躍過的海域和中國人的傳統海外貿易市場而今卻被歐洲人佔據了。

三

鄭和下西洋和歐洲人的新航路開闢之所以有不同的結局,其主要因素在於鄭和下西洋與哥倫布等人的航海有著不同的歷史背景。

15世紀時西方探險家爭相漂洋過海,尋找新航路,並非歷史上的偶然現象,它有深刻的社會根源和經濟根源。

14、15世紀時,西歐各國的商品經濟急速發展,商品貨幣關係不斷侵蝕和取代自然經濟,逐步瓦解著封建制度的基礎,促進資本主義因素的萌芽。廣泛的商品交換,使社會上對金屬貨幣的需求比過去更為迫切,黃金成為王公貴族、商人、教士、新興資產階級及一般市民狂熱追求的對象。這時西歐原有的金礦、銀礦已遠遠不能滿足商品經濟發展的需要,貴金屬極為短缺。自《馬可勃羅行記》廣泛流傳後,在歐洲人的想象裡,印度和中國等東方國家遍地是黃金,他們渴望著到遙遠的東方“黃金之國”和“香料之國”,去發財致富。恰在此時,奧斯曼帝國興起,先後佔據了小亞細亞、巴爾幹半島和克里米亞,傳統的東西方商路被阻斷。運至西歐的東方商品數量日少,價格益昂,更導致西歐黃金外流,貴金屬更加短缺。於是西歐各國的商人和探險家,不惜冒生命危險,企圖探索一條跨越海洋到達東方的新航路。

走在開闢新航路前列的是葡萄牙人和西班牙人。這兩國的商人和封建主扮演第一批殖民者的角色,並非歷史的偶然。西、葡兩國位居比里牛斯半島,西鄰大西洋,東臨地中海,經過海洋,可四通八達,地理條件極優越。多年來,兩國商人希望打破意大利商人過去在地中海上對東方貿易的壟斷,尋找通往東方的新航路。15世紀末,西葡兩國都分別完成了政治統一和中央集權化過程,兩國的統治者都想從新航路開闢中獲得巨額財富,都極力支持這種海上探險事業。“葡萄牙人在非洲海岸、印度和整個遠東尋找的是黃金: 黃金一詞是驅使西班牙人橫渡大西洋到美洲去的咒語;黃金是白人剛踏上一個新發現的海岸時所要的第一件東西。”(16)

總之,中世紀晚期期歐洲商品經濟的發展和新興資產階級積累資本的迫切要求,是歐洲冒險家遠洋航行的主要動因。也即是説,西方人的航海是由西歐社會的一種內在的經濟力量所推動,背後有強大的新興資產階級作為社會支柱的。因此,支持和鼓勵航海冒險的那些西歐封建君主都奉行重商主義政策: 獎勵本國造船業的發展,鼓勵本國商人到海外經商,幫助他們組建貿易公司,授予他們海外貿易的專營特權,保護本國在海外的商業利益,開拓和建立殖民地,既發展本國經濟,也增加王室的金庫收入。

鄭和的遠洋航行則是在另外一種歷史背景下進行的。與西方人的航海不同,鄭和下西洋的動力是政治的而非經濟的。明成祖朱棣雄才大略,他不惜耗費巨資差遣龐大船隊出使三十餘國,並非到海外掠奪金銀財寶來進行資本的原始積累,而主要目的在於擴大明朝的政治影響,加強同亞、非各國的友好往來,建立朝貢關係,謀求一個和平安定的國際環境,以利於鞏固自己的政權,恢復和發展因多年戰亂而破壤的社會生產,實現國泰民安的“太平盛世”。

鄭和不僅是一位傑出的航海家,也是一位傑出的政治家和外交家。他在海洋上勞苦奔波近30年,勝利完成了明成祖賦予他的政治使命,與亞、非30餘國建立了友好關係。永樂年間,外國貢使來華者“相望於道”,絡繹不絕,基本上實現了朱棣所響往的“四夷順”“中國寧”的局面,達到了明朝廷謀求一個和平安定的國際環境的預期目的。正因為鄭和七下西洋已經達到朝廷的預期目的,故後來的明朝皇帝不願再派遣龐大外交使團出洋,鄭和下西洋的航海壯舉便隨之中斷。此其一也。

其二,永樂中、後期國家財政困難,確係事實。明成祖即位初期,國內社會基本穩定,風調雨順,倉儲充實,“賦入盈羡”,《明史》曾記載説: “計是時,宇內富庶,賦入盈羡,米粟自輸京師數百萬石外,府縣倉蓄積甚豐,至紅腐不可食。”(17)但由於明成祖執政期間,採取了一系列的耗費巨資的重大舉措,如對“靖難”功臣封賞,分封諸藩,增設武衛百司,出兵交趾,遣使下西洋,遷都北京,多次北征等等,致使財政入不敷出,國庫空虛,戶部陷入困境。這就成了夏元吉等人要求停止出使西洋航海活動的理由。

其三,明成祖朱棣同歷代中國封建皇帝一樣,熱衷於政治上的獨尊,自視為天朝上國之君主,只要萬邦來朝,並不吝惜經濟上的損失,把“厚往薄來”視為懷柔遠人之道。(18)既然他派遣鄭和下西洋之主要目的在於擴大政治影響,建立國際友好關係,而不在於發展海外貿易,故鄭和出使期間所進行的貿易都被限制在“朝貢貿易”的範圍內。朝貢貿易祇對朝貢國有利,因為朝貢者在華的經貿活動不僅不上關稅,而且連貢使及其隨員們旅居中國期間的一切生活費用都由明朝政府承擔,歸國時還能得到豐厚的賞賜,市貨而還。(19)可見,這種賠本的朝貢貿易對中國而言,只有政治意義,而無經濟價值,反而成為國家財政的一個沉重包袱。所以朱棣死後的明朝政府終止這種外交活動,永樂年間曇花一現的海上外交盛況便從此結束了。

四

誠然,當國家財政困難時,明朝政府停止派遣數以萬人計的龐大使團船隊出國訪問是順理成章的事,但斷送自唐、宋、元以來逐步發展起來而由鄭和進一步開拓的中國航海事業的根本原因,乃是明朝政府推行的“海禁”政策。

“海禁”政策是明朝開國皇帝朱元璋統治時就制定的。洪武初期,朱元璋鑒於當時明朝的統治形勢,採行用兵西北,懷柔海外諸番國的外交策略,當時曾有過一些零星的“朝貢貿易”,也有屈指可數的一點官方貿易(如派官員到琉球及高麗購買馬匹)。但明太祖嚴厲禁止民間的對外貿易活動,宣佈“片板不許下海”,即不許居民私造大船出海貿易。早在洪武四年(1371年),他便宣佈“禁瀕海民不得私自出海”,犯者嚴懲。(20)洪武十四年(1381年),重申“禁瀕海民私通海外諸國。”(21)洪武二十三年(1390年),又明令宣佈金銀銅錢及兵器等物品不得走私出海,稱: “中國金銀銅錢、緞匹、兵器等物,自前代以來不許出番,今兩廣、浙江、福建愚民無知,往往交通外番,私易貨物,故嚴禁之。”(22)後來又多次重申: “禁人民無得擅自出海與外國互市”。(23)“敢有私下諸番互市者,必懲之重法”,並禁止民間使用“番香、番貨”,“凡番香番貨皆不許販鬻。”(24)明太祖不僅不許人民出海貿易,而且外國商人來華貿易也不歡迎。到他晚年,對外國的朝貢也給予種種限制,甚至連傳統的管理外商和對外貿易的機構--市舶司都被撤消了。

永樂年間是“海禁”政策較寬弛的一個時期。明成祖朱棣即位後,國力強盛。為了擴大明王朝的政治影響,宣揚國威,以鞏固自己的統治,他打開了朱元璋緊閉著的中國大門,多次派遣鄭和使團出洋,歡迎各國使臣入朝,且以優厚待遇吸引他們。不僅重新設置了市舶司,還置驛館迎送貢使,在京都設會同館接待外賓,置四夷館專事翻譯工作。於是在永樂年間,來華貢使驟增,“諸番使臣充斥於廷。”(25)當時與朝廷建立外交關係的大小國家近百個。所以永樂年間可以説是明朝“海禁”政策的寬弛時期。(26)但我們不能説朱棣改變了明太祖的“海禁”政策,更不能説他採行了“對外開放”政策。因為永樂年間的一切外貿活動仍被限制在“朝貢貿易”的範圍之內,這是出於政治的需要,並非出於發展商品經濟,提倡對外貿易。所以明成祖一面派遣鄭和遠航出使西洋各國,一面仍“遵洪武事例”,(27)嚴禁民間對外貿易,重申“片帆寸板不許下海”的律令。(28)

朱棣以後的歷代明朝皇帝更積極推行“海禁”政策。明宣宗申明“嚴私通蕃國之禁”,(29)代宗,英宗時還一再重申前禁,並嚴令“不許私造大船……敢有違者,正犯處以極刑,家屬發戍邊衛”。(30)

明朝政府推行的這種閉關鎖國的“海禁”政策是一種十分不合時宜的政策舉措。

在古代及中世紀,人類活動範圍主要限於大陸或大陸近海(包括地中海)領域。但自15世紀新航路開闢以後,人類的活動舞台開始從大陸轉向海洋。佔地球面積百分之七十的海洋成為人類活動更加廣闊的領域,成為世界各大洲居民政治上、經濟上和文化上相互交往的主要走廊。近現代的發達國家都面向海洋,爭相控制海洋,佔據海上交通線,以發展本國的經濟和文化,增強國力。海洋在人類文明中的地位變得越來越重要了。許多歷史學家認為,人類活動舞台從大陸轉向海洋是人類社會走向現代世界的最早起步。

在人類歷史的這一大轉折時期,明朝政府推行的“海禁”政策卻與世界歷史發展的總趨向大相徑庭,甚至是反其道而行之。明朝廷的“海禁”對中國的海外貿易自我限制,對海外華僑的利益不予保護,這在世界歷史上是罕見的。清王朝又繼續推行這一落後於時代的自我封閉的政策。(31)實行海禁的結果,必然中斷自唐、宋、元以來逐步發展起來而為鄭和進一步開拓的中國航海事業。“海禁”政策使中國主動退出南洋和印度洋這一活動領域,把這一廣闊的傳統的中國海外市場讓給了後來的葡萄牙人、荷蘭人和英國人,中國人的海上力量一落千丈。另一方面,明朝實行重農抑商,閉關鎖國的政策必然要使偌大個中國與當時正在形成中的世界市場隔絕開來,使明代我國封建社會內部業已產生的資本主義萌芽難於迅速成長。於是,古老的中國仍然是個封閉的農業社會,自足自給的自然經濟仍長期佔支配地位。當西歐國家紛紛邁步走上資本主義發展道路時,中國社會經濟的發展速度卻十分緩慢。“海禁”政策對中國歷史發展所產生的消極作用是顯而易見的了。

明朝政府為甚麼長期執行“海禁”政策? 學術界有人認為: 朱元璋之所以實行海禁,是鑒於明初的政治形勢,以鞏固大明封建統治來考慮的。朱元璋原來的競爭對手張士誠、方國珍的殘餘勢力曾逃亡海外和沿海島嶼,時刻準備捲土重來,這對朱明政權是個威脅。同時,倭寇與海盜時常在沿海地區騷擾,海疆不寧。使朝廷忐忑不安。中國自古以來。中央王朝的威脅多來自北方和西北邊疆,這時,又出現來自東南海疆的新威脅,因此實行“海禁”。(32)

不少學者還認為: 中國歷來是個自足自給的自然經濟佔統治地位的農業大國,唯我獨尊的中國皇帝歷來認為,中國地大物博,無所不有,不需發展海外貿易,故長期實行重農抑商的傳統政策。建立在小農經濟基礎上的中國封建專制體制及儒家固步自封的保守觀念的禁錮等等,致使中國很難實現從傳統的農本自然經濟向現代重商經濟的過渡。(33)

以上種種議論,都有一定的道理。然而我們也不能不考慮另外一個問題,即: 同樣是中國的封建王朝,同樣是建立在小農經濟基礎上的封建專制體制,為什麼明朝要推行閉關鎖國的“海禁”政策,而唐、宋、元諸朝代卻比較開放,重視發展海外貿易? 明朝政府是否錯失良好的歷史機遇呢?

回顧中國的海外交通史,早自漢代,中國的使者就乘船到達印度和錫蘭。盛唐時期,中國商船載運著絲織品和瓷器到達波斯灣,再運至當時阿拉伯帝國的首都巴格達的市場上出售;另方面,大食(阿拉伯)和波斯的商人們也開始從海路來華,到廣州、泉州等沿海城市經商。唐末以後,以長安為起點通往西域的陸上絲綢之路衰落,以廣州、泉州為起點的海上絲綢之路所取代。在宋代,由於北方遼、金政權迭起,宋朝朝廷南移,擴大對外開放,一方面是相當多的東南沿海商賈自發出海經商,另方面是阿拉伯和波斯商人大量泛海東來,廣州、泉州等城市成了十分繁華的海外貿易港埠。元代,海外貿易規模比宋代更加擴大,中國的海上交通發展到一個新的階段。明初,鄭和下西洋的壯舉獲得成功,把中國上千年發展起來的海上交通推向高峰。上述歷史事實表明,在12至15伳紀,中國已出現從大陸向海洋發展的趨向,特別在南方及東南沿海地區出現了商品市場經濟擴展,經濟結構由農本自然經濟向重商經濟轉變的趨向。這是符合世界歷史潮流的新趨向。如果明朝的歷代皇帝能審時度勢,順應歷史發展的這一潮流,取消“海禁”政令,鼓勵人民航海經商,保護華商和海外華僑的利益,那麼,在葡萄牙人及荷蘭人的海舶到來之前,中國人便擁有南洋和印度洋上的海權,在東南亞及南亞建立自己穩定的海外貿易區,是不會成問題的。

可惜明清兩朝專制政府推行不合時宜的政策,重農抑商,以政治權力維護日出而作、日沒而息,男耕女織的自足自給的小農經濟為基礎的社會結構,壟斷官營工商業,抑制和摧殘城鄉私人工商業的發展,厲行海禁。這些政策與同一時期的英吉利、法蘭西國王及俄國的彼得大帝的走出海洋、重商主義政策大相徑庭。正是明清專制王朝自我封閉,把自己隔絕於世界市場之外,致使唐、宋、元以來的中國航海事業及海外貿易由盛而衰,致使中國由農本自然經濟結構向近代重商經濟結構的過渡難於實現。此後,經濟發展與西方相比差距越來越大,最後落到被西方列強欺凌的地步。由此可見,是明清專制政府自己失去了歷史的機遇。這是歷史的深刻教訓。“前事不忘,後事之師”,前車之鑒是值得記取的。

【註】

(1)<天妃靈應之記>

(2)鞏珍《西洋番國記》自序。

(3)章巽《我國古代的海上交通》,新知識出版社1956年版第26頁。

(4)唐玄應《一切經音義》卷一。

(5)《唐會要》卷87。

(6)張星烺《中西交通史料匯編》第二冊。

(7)費信《星槎勝覽》占城國條。

(8)馬歡《瀛涯勝覽》滿剌加國條。

(9)朱或《萍洲可談》。

(10)鞏珍《西洋番國誌》自序。

(11)向達整理《鄭和航海圖》,中華書局1982年印本第50頁。

(12)馬克思《資本論》第一卷第24章,《馬克思,恩格斯選集》第二第258頁。

(13)《明史》卷299<袁忠徹傳>。

(14)《明仁宗實錄》卷一上。

(15)嚴從簡《殊域周咨錄》卷八<古里>。

(16)恩格斯《論封建制度的瓦解和民族國家的產生),《馬克思恩格斯全集》第21卷,第450頁。

(17)《明史》卷78<食貨志>。

(18)《明太宗實錄卷》24。

(19)《明史》卷320<于闐傳>。

(20)《明太祖實錄》卷187。

(21)《明太祖實錄》卷190。

(22)《明太祖實錄》卷194。

(23)《明太祖實錄》卷214。

(24)《明太祖實錄》卷231。

(25)《明史》卷326<古里傳>。

(26)參見商傳《永樂皇帝》,北京出版社1989年版第249頁。

(27)《明太宗實錄》卷27。

(28)顧炎武《天下郡國利病書》。

(29)《明宣宗實錄》卷103。

(30)《明英宗實錄)卷305。

(31)參見孫光圻《中國古代航海史》第9章,海洋出版社1989年出版: 羅榮渠<15世紀中西航海發展取向的對比與思索>,《歷史硏究》1992年第1期第17頁。

(32)參見:(1)范中義、王振華《鄭和下西洋》,1982年海洋出版社出版;(2)〔日〕寺田隆信《鄭和——聯結中國與伊斯蘭世界的航海家》,海洋出版社1988年出版。

(33)參見張華<明初的物質文明與鄭和下西洋>,載《南京大學學報》1984年第4期。

*馬超群,雲南師範大學東南亞歷史研究所所長,歷史學教授。