穿著中式衣服的恩里克·C·R里斯伯阿

恩里克·C·R·里斯伯阿(Henrique C·R·Lisboa):《中國和滿清人: 旅行回憶錄》,蒙特維迪奧,A. 哥德爾-塞利托蒸氣印刷,1888年,PP.238-239

澳門和巴西間的關係史尚待書寫,許多情況必須從巴西、澳門、葡萄牙和其它地方的文獻中仔細搜尋。

十八世紀和十九世紀初的文獻史料顯示當時的巴西就已有超出尋常估計的中國產品,包括茶、藥材(中國根莖類、大黃根等)、各種質地的布品(普通絲綢、南京絲、手帕、被服、衣褂、緞質床單、南京棉布等)、紙畫和絹畫、扇、女士飾物、漆盒、普通陶器、陶罐、瓷器、“澳門瓷”、傢俬、藝術品、煙花等。

巴西獨立半個世紀後,一位赴中國商談兩國間第一份協議的巴西外交官在廣州見到“在葡萄牙和巴西尚能看到的由我們的祖先從澳門帶去的大床”(1)時不僅驚奇萬分,而且倍感親切。

那頭張嘴蹲坐在方濟各會士之聖·安東尼修道院(Convento de Santo Antônio)教堂庭院中的美麗神奇的中國獅子雕塑怎麼可能停止它邁向巴拉伊巴州(Paraíba)的腳步呢? (2)

編年史家岡薩維斯·桑托斯回憶錄的描述(Gonçalves dos Santos)

葡萄牙王室統治巴西期間(1808--1821)澳門和巴西之間的關係得到進一步發展,人稱“雨蛙神父(Padre Perereca)”的里約熱內盧編年史家路易斯·岡薩維斯·桑托斯(Luís Gonçalves dos Santos)神父在其重要著作《關於巴西王國歷史的回憶錄》(里斯本,1825年)中對此有若干描述,我們將之綜合介紹(3)。

1808年,一艘運載著大量葡萄牙人的船隻到達里約熱內盧(Rio de Janeiro),這些被法國人囚於印度洋中法屬島嶼上的葡萄牙人不僅通過談判獲准去巴西,還成功攜帶去大量當地植物園中種植的東方植物種子。澳門參議員拉法爾·波達多·阿爾梅達(Rafael Botadode Almeida)就是這些葡萄牙人中的一員,他為重返祖國行動的成功進行和冒險取得新的植物品種貢獻良多。

中國詠嘆調

恩里克·C·R·里斯伯阿: 《中國和滿清人: 旅行回憶錄》蒙特維迪奧·A·哥德爾-塞利托蒸氣印刷,1888,P165

編年史家提到一份由唐·若奧(D. João)王子殿下於1810年5月13日簽發的特許令,“憑此令豁免從澳門直接出口到巴西的屬葡萄牙人或以葡萄牙船隻運輸的中國貨品進巴西海關時的關税。此外,通過7月7日的特許令,批准豁免什税和入口關税”(第I卷,頁350)。

關於上述特許令,還補充有下列內容: “通過這些王室法令可以明顯看出王子殿下不斷採取措施豐富繁榮巴西這個幅員遼闊的國家,促商、利農、發展工業。如果里約熱內盧和巴伊亞(Bahia)在此基礎上能成為中國貨物的集散地,將來甚麼樣的利潤不能通過對亞洲貿易這條渠道賺取呢? 在這樣廣大的市場上就能買到須經長途跋涉、耗費巨資、頂風冒險才能在澳門或廣州遇上心頭寵愛的外國人肯定更樂意來巴西;南北半球的葡萄牙人用自己的船隻將中國貨物運往歐洲各港口,由於貨物進入巴西港口時免交關税,他們具備賺取利潤的更大優勢”(第I卷,頁331-2)。

岡薩維斯·桑托斯神父還提到為了發展貿易和航海業,1 81 1年2月4日法律訂定的特許令廢除1783年1月8日的特許令,1789年1月29日的法令以及1795年8月17日和1800年11月25日的特許令,“因為它們已不適應現實需要,不符合國王陛下提出的四海通商、解除束縛、關閉屬地內的部份直接貿易港、開放另一些屬地內的港口的計劃組織和制度建立的大目標: 國王陛下認為巴西的地理位置適合並有利其成為歐洲、亞洲間的貿易中心,該項特許令賦予其下屬各官員進行貿易和在印度、中國之海域、港灣、河流、島嶼、國內外各港口以及好望角、葡萄牙、巴西、亞速爾群島、馬德拉、佛得角、西非島嶼和葡萄牙所屬其它島嶼各港口間直接航行的廣泛自由;取消多年來制約著走向曾將葡萄牙民族聲望推至頂峰的繁榮富強時代的各種限制”(第I卷,頁351-352)。

在1815年關於開設巴西港口的附注中,編年史家提到“中國人,其中大部份來自澳門,留在了京城”(當時是里約熱內盧)。另一附注中記錄了他在出席唐·若奧六世(D. João VI)加冕慶典期間“見到來自許多國家的外國葡萄牙人與英國人、法國人、德國人、意大利人、西班牙人甚至中國人一起渴望成為我們國王隆重莊嚴的加冕儀式的見證人”(第Ⅱ卷,頁619)。

最後,還要提一下編年史家抄錄的兩份於同一天發出的有關里約熱內盧與澳門城市地位等同的文件。1818年2月6日,國王唐·若奧六世於里約日內盧舉行加冕禮的當天簽署了兩份特許令,一份有關授予里斯本市議會領地主稱號,另一份有關授予同樣稱號給澳門市政廳:

特許令--本國王由此令公告天下,巴西首都里約熱內盧市議會參加了國王的莊嚴加冕儀式並在儀式上向給予我無限誠摯、忠誠和愛戴的該市居民宣誓為他們服務,為此決定授予其領地主稱號,謹遵執行。(第Ⅱ卷頁651-652)

關於澳門的特許令顯示澳門曾派一名議員代表澳門到里約熱內盧參加國王的加冕典禮:

特許令--本國王由此令公告天下,為褒揚澳門市政廳多年來在執行其使命過程中的出色服務以及從如此遙遠的地方派一名議員來參加此加冕儀式並在儀式上宣誓效忠所顯示出的對國王的熱愛、誠摯的忠實感情,特授予其領地主稱號,謹遵執行。(第Ⅱ卷頁651-2)。

澳門與里約熱內盧植物園

根據里約·白朗庫(Rio Branco)男爵的記載,里約熱內盧植物園是通過1811年3月1日的特許令建立的(巴西日誌,頁138)。

但是,正如編年史家路易斯·岡薩維斯·桑托斯記述的那樣,通過澳門參議員拉法爾·波達多·阿爾梅達的幫助從印度洋法屬島嶼取得的第一批外國物種於此之前已被帶到里約熱內盧。運載該批物種的船隻於1809年6月泊進瓜納巴拉(Guanabara)港。

指揮是次返國行動的皇家部隊師長路易士·阿布雷烏·維埃拉·巴伊瓦(Luís de Abreu Vieira e Paiva)因攜帶該批種子而獲得唐·若奧的嘉獎:

國王陛下嘉獎這位師長,不僅因為他的工作成績,更因為他為國家帶回了二十箱外國植物及獻給國王陛下的香料樹,使以前由M. M. 波伊弗雷(M. M. Poivre)和梅儂維勒(Menonville)1770年種植在法屬島嶼的這些珍貴亞洲品種得以遍及巴西各州。(岡薩維斯. 桑托斯,第I卷頁300-302)

運來的種子中以豆蔻樹、樟樹、鱷梨、荔枝、芒果樹、印度石竹和柚子樹為其中表表者,根據唐·若奧的命令,這些種子立即被種進皇家莊園和“費雷塔斯湖花園”。該花園位於羅德里哥·費雷塔斯(Rodrigo de Freitas)湖的火藥廠附近,王子殿下命令保留此地種植植物,後來在此建立了植物園。

東方植物種子到達後不久,隨著種子引進熱潮,商務委員會於1809年7月27日發出公告宣佈王子殿下批准“該委員會撥出一筆款項用以獎勵那些在各州和屬地成功種植印度精細香料樹和引進種植本地或外國其它用作藥物、染料和其它工藝的珍貴植物的人員。(第I卷頁303)

簡言之,東方植物種子於1809年6月運到,1809年7月27日設獎獎勵種植者,1811年3月1日,建立里約熱內盧植物園。

在1813年3月4日刊於《愛國者》報上的一份報告中,師長路易士·阿布雷烏特別提到了幫助他獲得種子的澳門參議員拉法爾·波達多·阿爾梅達和其它同伴:

我必須説明的是澳門參議員波達多. 阿爾梅達,第三軍團修士弗蘭西斯科·若奧·格拉薩(Francisco João da Graça)和隨船外科醫生安東尼奧. 若澤. 費格雷多(Antônio José de Figueiredo)的勤懇、審慎和財富使我們能夠成功為本國取得種子,這三位優秀葡萄牙人的名字值得流芳百世,不僅僅因為他們所花費的金錢,而是因為我們被囚期間他們所做的其它愛國行為。(《愛國者》,1813年3月第3期)

澳門參議員所做之事不僅限於幫助里約日內盧植物園的這次行動,回到澳門後,應路易士·阿布雷烏要求,又於1812年寄出了茶種,此事見於同一份報告:

托瑪斯. 恩德爾(Thomas Ender):聖·克魯茲農莊-景

吉爾伯特·費雷茲(Gilberto Ferrez):《1817年托瑪斯·恩德爾筆下的巴西》里約熱內盧,若奧·莫萊伊拉·薩萊斯基金會(Fundação João Moreira Salles),1976,P.227

托瑪斯·恩德爾: 聖·克魯茲種茶的中國人

吉爾伯特·費雷茲: 《1817年托瑪斯·恩德爾筆下的巴西》,里約熱內盧。 若奧·莫萊伊拉·薩萊斯基金會,1976,P.233

威埃德的馬克西米利安諾王子(Príncipe Maximiliano de Wied):1816年1月在阿古巴薩河上釣魚的中國人

約瑟夫·羅德爾(Josef Röder)、赫爾伯特·鮑爾都斯(Herbert Baldus):《威埃德的王子馬克西米利安諾:1815-1817巴西之旅的精選和插圖》,聖保羅·麥留拉門托斯(Melhoramentos),1969,P.35。

托瑪斯·恩德爾: 一個中國人吸煙的藝術

吉爾伯特·費雷茲: 《1817年托瑪斯·恩德爾筆下的巴西》,里約熱內盧,若奧·莫萊伊拉,薩萊斯基金會,1976,P.117

我覺得也應提出並記住的是我向我的私人朋友,澳門參議員拉法爾·波達多·阿爾梅達提出要求,請他給我寄些茶樹樹種,他於次年即寄來大批茶種,我將種子轉送給了上述植物園和中將閣下、皇家商務委員會委員若澤·卡埃丹努·高美士(José Caetano Gomes)及其它朋友(同上)。

文中的中將就是卡羅斯·安東尼奧·那比安(Carlos Antônio Napion),是當時羅德里哥·費雷塔斯湖火藥廠的廠長,兼任已於一年前建立並屬其所轄的植物園主任。

源於澳門的幫助尚不限於此,第一批在植物園種茶的中國移民亦是通過這個以神的名字命名的城市來到巴西的。

中國人在里約熱內盧植物園種茶

有些歷史學家認為引進中國種植者的方案是由利尼亞雷斯(Linhares)伯爵,唐·羅德里哥·蘇薩·高地尼奧(D. Rodrigo de Sousa Coutinho)提出的,他當時是里約熱內盧的外交和作戰部部長,自1808年3月11日任該職直至1812年1月26日去世。一些在他去世幾年後遊歷巴西的訪客亦持同樣觀點,但尚未找到證明第一批中國人到達的文件以弄清幾個疑點,譬如到達的確切日期、人數、來自中國何地、聘用條件等等(4)。

斯皮克斯(Spix)和馬修斯(Martius)於1817年到達里約日內盧,參觀並描寫了植物園,文中提到在植物園工作的中國人:

種滿太平洋麵包果樹(Artocarpus-incisa)、葉子捲曲的鐵樹(Guarea trichilioides)和芒果樹的美麗林蔭道將種植園分割成有規矩的方塊,園中主要種植中國茶樹。目前種有六千株茶樹,排列成行的茶樹每株間距是三呎。這裡的氣候似乎適合茶樹生長,茶樹於七至九月間開花,種子成熟情況良好。此事説明在美洲試種亞洲植物,相同緯度是十分重要的因素。這裡種植、採摘和烘焙茶葉的方法與中國的完全一樣。葡萄牙政府特別重視種茶。中國每年向英國出口的茶葉價值達二千萬士姑度。前部長利尼亞雷斯伯爵命人從中國找來數百名中國種植者,以使人瞭解種植和焙製茶葉的好處,據説這些中國人不是那些因生活貧困背井離鄉流落爪哇及鄰近島嶼像西班牙和葡萄牙的加利西亞人那樣找工作的沿海居民,而是來自中國內地種茶經驗豐富。《巴西遊記》第一册頁75)

這兩位德國科學家參觀植物園時,祇有不多的中國人在那裡,在火藥廠廠長苦奧·高美士·阿布雷烏(João GomesAbreu)上校的監督下照料茶樹,採摘和焙製茶葉,大部份中國人已住到聖·克魯斯(Santa Cruz)農場。

茶葉一年可採摘二次,採摘來的茶葉用陶爐烘乾,使葉子捲曲。廠長曾請兩位科學家品嚐了在不同季節採摘製成的不同品種的茶:

茶味濃烈,遠沒有中國上等茶葉的細膩馨香,而是帶點苦澀和泥土味。然而這種令人不快的特性並未使參與種茶的任何一人氣餒,因為這是茶樹尚未適應當地種植條件的自然結果。(同上)

另外一位德國參觀者是畫家約翰·莫里茲·盧根達斯(Johann Moritz Rugendas)。他在差不多十年以後才參觀植物園。他這樣描寫:

茶葉種植主要應歸功於前部長利尼亞雷斯伯爵,幾年前,他遷來了一些中國人種茶,在植物園附近的羅德里哥·費雷塔斯湖邊,科科瓦多(Corcovado)後形成一個種植區,1825年,這裡種有茶樹6000株。(《穿越巴西的美妙旅程》頁153)

事實上,盧根達斯在許多段落中的描寫與斯皮克斯和馬修斯的一樣,譬如茶樹間的距離、採茶、用陶爐烘乾等,乃至茶的味道: “沒有中國一流茶葉的上乘香味,反而有種泥土的酸澀味”。他亦認為這是因為茶樹尚未適應當地的氣候土壤,但他同時提出另兩種假設--茶葉處理,主要是乾燥過程的不當和中國人採茶的方法不對(或許並非所有的人以前都種過茶)。他讚揚政府取得的經驗,認為目前的結果雖然尚欠理想,但在短時間內會有改觀。

談到英國每年耗巨資從中國進口茶葉(三百萬磅,均以皮阿斯特金幣支付),他認為這對巴西進入該市場有幫助。

差不多有三百個中國人住在羅德里哥·費雷塔斯湖附近和聖·克魯斯農場,其中祇有少數人從事種茶,多數人為小販,還有一部份廚師,中國人很快適應了巴西的氣候,他們中的很多人在那裡結婚成家。(同上頁156)

還有一位德國遊客卡爾·賽得勒(Carl Seidler)也提到了當時(1825)種茶的情況:

葡萄牙國王唐·若奧六世於1816年前後移植來此的茶是唯一特別的產品,因須定期採摘,並不惜巨資從迢迢千里之外請來中國人用中國的方法在巴西種茶,異想天開的主意取得了很好的效果。這裡所產的茶葉略遜於中國茶。(《巴西十年》頁57)

賽得勒關於中國人於1816年前後到巴西的謬誤經下文顯示的中國人於1814年8月到巴伊亞和里約日內盧並於同年9月到達聖·克魯斯皇家農場的文件得以糾正。

賽得勒還批評種植園缺乏嚴格管理,認為如果略為精心勤快地照料種植園,巴西在短時間內就能生產足供自用的茶,每年可節省大量資金。但是,政府雖然“面臨經濟完全崩潰的局面”,仍認為“不值得改良這個每天收益良多的品種”。他還説: “英國人當然竭盡所能地阻撓發展這樣的種植園;但是像巴西這樣一個強大的獨立國家難道就不能通過採取強有力的措施,同那些不速之客的微不足道的投機精神作鬥爭嗎? ”(同上)

1821年12月21日參觀植物園的英國婦女瑪麗亞·格拉漢(Maria Graham)在她的旅遊日記裡也提到:

國王命該園種植東方香料和水果,主要是種茶。為了種茶,國王命人從中國遷來了一些家庭。沒有任何東西比這些植物更繁茂……我特別注意到有印度的丁子香(Jambo Malaca)和中國的荔枝。(《巴西旅遊日記》頁179-180)。

聖·克魯斯皇家農場的中國人

里約熱內盧的國家檔案館保存著記錄送往聖·克魯斯皇家農場的中國人情況的文件。該農場原是耶穌會士的財產,十八世紀下半葉成為皇家財產,後又成為拿破侖軍隊侵略葡萄牙時從里斯本遷往里約熱內盧的葡國宮廷的夏宮(5)。

1814年9月,中國人被送到聖·克魯斯農場,由他們在附近選擇居留地:

與中國人一同到達的安東尼奧·高美士·科士打(Antônio Gomesda Costa)向中國人一一介紹農場的土地情況,供中國人挑選他們認為合適的種茶地。他們首先選中了阿爾山(Morro do Ar),其次屬意沙北羅(Chaperó),經勸説,他們仍固執己見。阿爾山離西班牙人區和奴隸墾殖區很近,沙北羅又住滿了佃户,但這些中國人祇要少量土地,因為他們的種植方法與本國的方法不同,請閣下決定上述兩地中的任何一地,以便他們住下(6)。

1814年12月,後成為巴卡(Barca)伯爵的海軍和海外部長安東尼奧·阿拉烏若·阿澤維多(António de Araújo e Azevedo)致函聖·克魯斯農場出納若奧·費爾南德斯·希爾瓦(João Fernandes da Silva)

派一些中國人去那裡很有必要,為安置中國人而建,位於卡非(Cafe)路口的房子建好後請通知我(7)。

1815年1月7日,出納從聖·克魯斯覆函:

為安置中國人而建於卡非路口的房子因連日大雨至本月9日星期一方能完工(8)。

聖·克魯斯的帳冊裡記錄著幾筆用於安置中國人的支出。1816年1月31日的一筆支出用於“油漆大門”(朱紅顏料、白鋁、亞麻油等)。發給中國人的物品有:48袋稻穀(432.00),45公斤左右肥肉(120.00),11公斤鹽(13.20)和45個中國人每人32.00的月薪(1,440.00)(9)。

同年3月31日的另一筆支出是發給中國人的75袋稻穀,75公斤肥肉、鹽和72個中國人每人32.00的月薪計2,304.00(10)。

同年4月30日,賬載發放了同樣物品: 稻谷、肥肉、鹽和69個中國人每人32.00的月薪計2,208.00(11)。

巴卡伯爵,海軍事務及海外屬地部部長和秘書賬冊的雜項欄內記錄著1819年2月28日發放了同類物品並支付54個中國人每人32.00的月薪計1,718.00(12)。

最後一份賬簿文件是聖·克魯斯農場1821年5月31日至12月31日間的一般收入表,表中工資欄內記有: “中國人工資229,840”(13)。

若奧·費爾南德斯·希爾瓦出納在1816年10月6日寄給巴卡伯爵的一份報告中描寫了聖·克魯斯的中國人過節的情景,十分有趣,我們首次在此刊登出來。

……謹遵閣下的規定,我們應中國人之邀同他們一起過節。我和家人於中午時分到達,為避免形成干擾而停止巡邏的安東尼奧·高美士·科士打少尉也在場。屋前向東放著一張桌子,桌上擺著半隻烤豬,一隻燒鴨,一盤豬雜碎,兩瓶白酒,一對點有蠟燭的燭台和幾隻小酒杯,桌旁地上鋪著一張蓆子,過來三個人,除下鞋子,跪於蓆上,叩頭後站起身,切下一片豬雜碎放進酒杯,用他們用餐的兩根筷子夾著向桌子周圍地上灑酒,然後放下酒杯,回到蓆上再跪拜一次,起身離開,其它人依次進行同樣儀式。儀式結束後,抬走桌子,大家席地分食儀式上使用的食物,並且興奮地請我舉箸同食;吃完後,取出來一些中文書,給我一本,給少尉一本,我們接過來後又還給他們,在蓆子上坐下來,人人手拿一本書,開始唱起來,聲音參差不齊,此刻夜幕已降臨。再後來,離開蓆子進屋喝茶,我覺得中國人個個興高采烈,他們奉上茶和花生。月掛中天時,我告辭回家,命巡邏員遠遠地觀察是否一切如常,不讓中國人覺察有巡邏人員,直至中國人結束他們的歡娛,無驚無險。今天下午,我已命令撤消巡邏,因為已無此必要(14)。

1817年12月10日德國科學家斯皮克斯和馬修斯抵達聖克魯斯農場。

為使聖克魯斯農場受益,先前的部長利雅爾伯爵(Conde de Linhares)為一大部份來到巴西的中國茶農準備了居所《1817--1820年巴西之行》卷1頁96)

他們注意到祇有少數中國人依舊居住在那裡,絕大部份則移居到城裡去了,以經管“中國的小商品”的流動貿易為生,主要是販賣棉布和爆竹。他們還注意到,中國人很少患病、思鄉或不適應新環境。那些定居下來的中國人“種植小面積的咖啡和他們喜愛的花木,他們低矮的草屋周圍滿是茉莉花和羅勒,室內佈置非常雅緻”(同上)。

中國人以勤儉、工於農事和園藝聞名,因此,斯皮克斯和馬修斯在聖克魯斯農場對看到如此之少的中國人從事種植工作而驚奇不已,特別是那裡中國人的數目相當之多。他們特別讚賞中國人為加速植物生長而使用嫁接法的純熟技巧和能力。

對聖克魯斯農場的訪問給兩位科學家提供了對比中國人和巴西土著人的機會:

移居此地的中國人的相貌令我們特別感興趣,隨著時間的推延而越來越突出的事實是,我們在中國人身上發現的基本特性,在印第安人身上也有發現……對比蒙古人種的相貌和美洲人種的相貌,給觀察者提供了充份的機遇,為人種發展的系列找出富於啟發性的痕蹟,由於此種發展,東方的亞洲人在另外一種氣候的影響下,最終應該可以變成美洲人。(同上頁97)

約翰·E·包豪爾醫生(Johann Emanuel Pohl)和其它一些科學家陪同列奧波狄娜公主(Leopoldina)來到巴西,曾於1818年2月19日在聖克魯斯皇家農場逗留,在其著作《巴西內陸之旅》中對中國人作了如下描寫:

首先看到一間精美的小屋子,裝點著彩燈和類似的寫有中文字的物品。實際上,這是一個30人左右的中國種植場,他們是皇帝陛下以其英明的政治意圖將他們從其祖國召來,以便將茶藝輸入巴西(頁55)。

他看到大約150株差不多1米高的植物,有點像福建省武夷茶(Thea bohea)的一個變種。茶樹在沙地上一樣枝繁葉茂,排列成長45米寬20米的畦壟。畦壟前有“一位中國守望者,神情莊重,不停地走上走下”。

包豪爾看到巴西的土地和氣候無疑適宜茶樹的生長,然而,“不幸的是,在物種的選擇上存有誤導,並以一種錯誤的觀點放棄了物種選擇的益處,完全依賴種茶致富。因而,種茶對他們與其説非常重要,不如説錯失了獲益可觀的咖啡種植,錯失了在里約熱內盧和其他城市經營日用品銷售的平靜貿易生活。”(頁55-56)

包豪爾還指出,由於種茶的面積少,其收益遠遠低於成本。皇帝陛下有鑒於此,立即辭退了中國人而將開發權交給其它種植者。

英國女作家瑪麗婭·克雷漢姆(Maria Graham)1823年8月24日曾到過皇家農場,對“聖克魯斯農場的中國園”作了充滿善意的描寫:

我來到茶樹種植場。茶樹長在滿是石頭的小山坡上,有很多英畝之廣。這使我推測,茶應是中國最盛產的植物。將茶樹的培植技術引入巴西是唐·若奧六世最喜愛的一個項目。這個項目耗資頗巨,將樹苗和培植者直接從中國帶來。引入此地和布丹尼科花園(Jardim Botânico)裡的茶質量超卓,產量卻低,至今不足以償付培植費用。茶樹倒是欣欣向榮,毫無疑向,不久就可以四處生根,最終將可能成為本地的物種。皇帝陛下建造了中式大門和屋舍,以襯托花園的氣氛。茶樹在美麗的花草樹木的簇擁中生長,茶籽深暗有光,花開好似桃金孃,齊整地列成畦壟,非常美觀。每條道路的兩邊種有橙樹和玫瑰,籬笆則是由一種漂亮的含羞草做成。這樣,在聖克魯斯的中國園漫步的確是賞心悦目。皇帝陛下終於明白了賣咖啡買茶葉,比用耗費如此運資獲取茶葉更為劃算。就不再培植茶樹了。(《巴西旅行日記》頁324)

奧地利畫家和素描家托馬斯·恩德爾(Thomas Ender),同樣陪同列奧波狄娜公主來到巴西,從1817年呆到1818年。他有兩件作品對研究聖克魯斯的中國人的歷史有益。一件是鉛筆畫,標題是《聖克魯斯農場茶葉培植園的中國人》,畫面是兩個中國人,身穿中式服裝,頭戴中式帽子,雙肩橫一條杆子,挑著籃子和其他物品。另外一幅是水彩畫,題為《中國園西邊的聖克魯斯農場風光》。題簽均由作者用德文書寫。

巴伊亞州的中國人

中國人的行蹤在巴伊亞州的加拉維拉、阿古巴薩和慕古里(Caravela,Alcobaçae Mucuri)均有案可稽。(15)

一份保存在國家檔案館有關外國人記錄的抄件中,有一條日期為1814年8月10日的批注,記載四個來自加拉維拉的中國人:

個來自加拉維拉的中國人來到此地,要去阿拉烏茹大人家裡住宿,誰也沒有名字,出示了護照並簽了名……(16)

接著是四個人用中文簽署的名字。説到“誰也沒有名字”,顯然是指葡文名字。

威埃德王子馬克西米利安諾(Maximiliano,príncipe de Wied)在《1815-1817巴西之行》一書中提到了生活在該區的中國人的情況。他曾到過本特·冉第奧農場(Ponte de Gentio),這個農場屬於巴爾加伯爵(Barca),位於阿古巴薩河岸,加拉維拉的北面。那裡生活著幾戶印第安人,六戶亞速爾人,一些黑奴和九個中國人。這九個中國人是應皇帝陛下之召來里約熱內盧種茶的人中的一部份。他們當中有些被派往本特·冉第奧,有些被派往加拉維拉,同短工們一起勞動,不過,祇做極其輕鬆的工作。

(這些中國人)共同居住在一間小房子裡,其中一個皈依了基督教同一位印第安女郎結了婚。他們保留著祖國的習俗,按照傳統的方式慶祝節日,對食物並不怎麼挑剔。他們的小草房清理得十分整潔,床上鋪著白床單,佈置得極有品味。床兩邊懸掛著漂亮的青銅彎釣。這些整潔的床鋪和小草屋貧窮淒慘的情景構成了奇異的對照。他們睡在精編的草蓆上,頭枕一隻小小的圓枕。他們以典型的中國方式用筷子吃米飯。對我們的來訪,他們表現得興高采烈,用拙劣的葡語對我們講述他們親愛的祖國的事情,在家鄉生活得如何比巴西舒適得多。並打開箱子,展示他們保存的損毀嚴重的中國瓷器,以及大量的,多式多樣帶來準備出售的折扇。(頁182)

在另一部題為《巴西東部之行的補充、更正和注釋》的著作中,威埃德王子提到了一位居住在慕古里的中國人,在以貝爾蒙特(Belmonte)前往慕古里的途中,王子遇到了他。當時,這個中國人被一隻相信是具有毒性的蛇咬傷了腳。王子未能見到咬傷他的蛇,祇能盡其所有來搶救他。入夜,疼痛減輕了,中國人得救了。這使他認為咬人的蛇可能無毒。(頁280)多虧威埃德王子,我們得以見到一幅描繪中國人的圖畫: 《1816年在阿古巴薩河釣魚的中國人》。

里約熱內盧的中國人在1819年請求唐·若奧六世派一位領事兼譯員

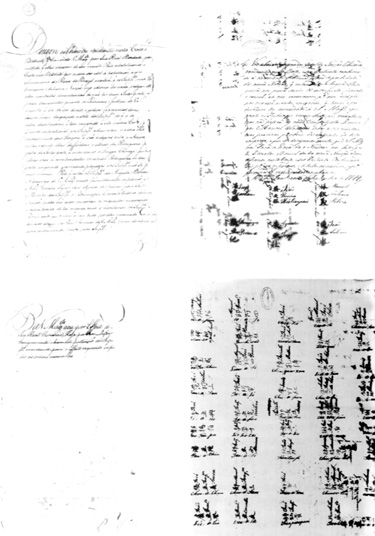

里約熱內盧國立圖書館手稿收藏部存有兩份手稿,由我們在澳門賈梅士學院學報第八卷第1期上發表(官印局,1974)。

這是一份申請書和聯簽信,日期為1819年9月6日。申請書提到中國人的語言困難,請求任命一位譯員兼統領,並指出一位名叫Domingos Manuel Antônio的中國人,“是具備所有必要條件以勝任此職的人選”。

聯名請求書説,需要一位忠於我們民族的人,懂葡語,能為我們承擔譯員兼領事一職,並承認“我們的同胞Domingos Manuel Antônio是具備所有條件以勝任此職的人選”。下面是51位中國人的簽名。簽名用的是中文,旁邊有葡文音譯,並給每一位簽名人取了葡文名字。第一位簽名人的葡文音譯是Pan-qin-Linn,葡文名是Luís Caetano;最後一位簽名人的葡文音譯是Chau-a-Son,葡文名是José Antônio Sousa。這兩份文件以及申請人葡文音譯名和葡文名的書寫用的是葡國的灰墨水,而中文簽名大部份用的是中國墨汁。

正如外國旅行家的供述,我們看到,來到巴西種茶的中國人不久就有大部份去里約市中區從事流動貿易了。他們的子孫可能就是真正的“唐人街”的源起,該區在莫羅·卡斯特羅拆毀之後,很久時間之後才在古老的貝古·費雷羅斯形成。

里約熱內盧的華人申請任命杜·曼·安東尼奧(Domingos Manuel António)作為他們的譯員、統領和領事的聯合簽名信

里約熱內盧國立圖書館手稿部。卡洛斯·費蘭西斯科·莫拉(Carlos Francisco Moura):《里約熱內盧的中國人請求堂·若奧四世任命一位領事和譯員》,《賈梅士學院學報》,1974年8月(第一期),澳門,PP.8-11

前述藝術家托馬斯·恩德爾還留下一幅作於1817年關於中國人的圖畫;《一個中國人和吸煙的藝術》(水彩畫),畫面上水煙筒的精雕細琢,衣飾的講究表現出一種都市化的氣息,這已和茶農以及流動商販的樸實相去甚遠。

寫於澳門發表於里約的文章

澳門和巴西的關係,在十九世紀二十年代使澳門寫作的文章能夠在里約發表。

我們在巴西報紙《愛國者》上,找到兩份文章。這份報紙是巴西創辦的第一批期刊之一,論述“文學、政治、貿易等”問題,於1813年1月至1814年12月在里約發行。

第一篇發表於第5期上(1813年5月),題為《哲學的語法》,是聖·約瑟皇家學院(Real Colégio de S. José)講師若阿金·雷特(Joaquim Leite)於1813年1月14日從澳門寄給該刊主編的。該文第6期(1813年6月)連載。

第一篇題為《對新辭的沉思》,發表於第5期上(1814年9、10月合刊),作者還是若阿金·雷特,“聖·約瑟學院拉丁文和葡文教授。”

約瑟·若阿金·雷特(1764--1853),生於基馬蘭斯恩凡特新鎮(Vila Nova dos Infantes),作為傳教士被派往澳門,是本地修道院主持,任教聖·約瑟學院46年多。是亞洲一不列顛維護聖母秩序騎士公會會員,曾著《作為葡萄牙神話學和詩學之基礎的葡語--拉丁語語法》(Lusitana,ou Luso-Latina,isto é,Gramática Portuguesa e Latina,aque antecede Mitologia e Versificação Portuguesa,Lisboa,1833),《澳門教理問答》(Cartilha Macaense,Lisboa,1850)和《快速識字法》(Modo de Aprender a Ler em Poucos Dias,Lisboa,1852)等著作。1853年逝世之時,廣州曾刊發了一條悼念他的訃告。

一個巴西人回憶1820年左右的澳門

根據薩克萊門托·布萊克(Sacramento Blake,IV,P.13)的記載,約瑟·阿奎諾·基馬蘭斯·弗雷達(José de Aquino Guimarães e Freitas)1780年生於米那斯吉那斯(Minas Gerais)首府。曾任砲兵官員,大約在1815年來到澳門,在弗蘭西斯科·M·達·伽馬·阿拉烏茹准將(Francisco de Melo da Gama Araújo)麾下的雷任特王子兵營(Batalhão do Príncipe Regente)供職。1822年,唐·若奧六世返回葡萄牙的消息傳到澳門,總督約瑟·奧索利奧·卡斯特羅·加布拉爾·阿布克爾克(José Osório de Castro Cabral e Albuquerque)任命約瑟·阿奎諾上校作為特使前往里斯本,“恭祝皇帝陛下和皇室成員幸福地返回祖國,恭慶國會的成立並為不斷的努力而取得的優異成果表示祝賀,同時,應以令人滿意的方式告知,澳門已接受並莊嚴履行憲制新體系。”(引自《英諾山琪奧》第12卷頁240-241)

市政廳批准了對約瑟·阿奎諾的任命,並授予他“作為代表的所有權力”。

在里約熱內盧國立圖書館中,存有約瑟·阿奎諾的手稿: “約瑟·阿奎諾·基馬蘭斯·弗雷達,基督秩序的騎士,砲兵上校雷任特王子兵營營長,澳門駐里斯本檢察長有關澳門的回憶錄”(頁76)。

這本書於1828年在科英布拉刊行,扉頁上有如下語句: “澳門回憶錄,作者約瑟·阿奎諾·基馬蘭斯·弗雷達,米那斯吉那斯人,砲兵上校,澳門前檢察長,現任科英布拉總督。1812年,謹遵皇家審查委員會的批准,在大學皇家印務局出版。”這部著作討論的題目如下: 地理位置、面積、土地性質、農業、魚類、水源、港口、氣候、疾病、地貌、建築、基督教人口、中國人口、基督教居民的體質及其道德面貌、中國人的體質和道德、政治機構的起源、政府、商業、公共收入、公共消費、城堡、軍隊、教育機構、慈善機構、機構的政治態度。

1826年,約瑟·阿奎諾上校在里斯本發表了另一部著作,有助於澳門史的研究: 《米格爾·阿里亞加·布魯姆·達·席爾維拉大人讚》(Elogio do Sr. Miguel de Arriaga Brum da Silveira)(據《英諾山琪奧》第12卷,頁24)。

據薩克萊門托·布萊克説,約瑟·阿奎諾,“據我所想,大約在1835年在科英布拉去世,時任該城的軍事總督。”

【參考書目】

-吉爾伯特·費雷茲: 《1817年托馬斯·恩德爾筆下的巴西》,若奧. 莫雷拉. 莎樂斯基金出版,里約熱內盧,1976。

-約瑟·阿奎諾·基馬蘭斯·弗雷達: 《澳門回憶錄》,大學皇家印務局,科英布拉,1828。

-瑪麗婭·克雷漢姆: 《1821、1822和1823年巴西旅遊日記》,阿美利科·加古比那·拉貢伯(Américo Jacobina Lacombe)譯並加註,國家出版公司,聖保羅,1956年版。

-恩里克. C. R里斯伯阿: 《中國和滿清人--旅行回憶》,蒙德維的奧(Montevideo),1888。

-弗蘭西斯科·卡羅斯·莫拉: 《1880年一個巴西人眼中的澳門》,載賈梅士學院學報第九卷第3和4期,秋季刊和冬季刊,1975,澳門。

-《里約熱內盧的中國人向唐. 若奧六世請求派一名領事兼譯員》,賈梅士學院學報第八卷第一期,1974年澳門。

-《唐. 若奧六世屬土巴西的中國種植農》,賈梅士學院學報第七卷第2期,1973,澳門。

-《加萊古·佩羅·迪埃士,一個最早描寫了日本的歐洲人》,載克里亞爾文化雜誌第34期1971年12月,維科,西班牙。

-《十六和十七世紀澳門和葡萄牙對中國和日本的貿易--用帆船到中國和日本的旅行》,賈梅士學院學報第7卷第1期,1973,澳門。

-《長崎--日本的葡萄牙城市》,載《STVDIA》雜誌第26期,海外歷史研究中心出版,1969,里斯本。

-《日本第一個歐洲使團(1584-1585)出使阿蘭特茹記》,《埃武臘城》雜誌,1969年埃武臘。

-《京都南蠻寺四百周年》,《Convergencia》雜誌,葡萄牙皇家辦公室讀物研究中心出版,第一卷,1976年7/12月號,里約熱內盧。

-《佩雷萊加神父“巴西歷史回憶錄”中十九世紀初巴4西和澳門的關係》,賈梅士學院學報第七卷第3期,1973年澳門。

-《加達瓦爾鈔本的日本之行》,《STVDIA》雜誌,海外歷史研究中心出版,1972,里斯本。

-《日本之行--長崎首次之行》,埃武臘區委會會報第9期,1970年埃武臘。

-《伊利斯當. 瓦斯. 達. 維加: 澳門--長崎首航的船隊長》,賈梅士學院學報第六卷第3和4期,1972,澳門。

-《愛國者: 文學、政治、貿易報》,里約熱內盧,1813年1月至1814年12月刊行。

-約翰. E. 包豪爾: 《巴西內陸之旅》,彌爾頓. 阿馬多和埃烏熱尼奧·阿馬多譯,聖保羅大學出版社/伊塔蒂亞書店聯合出版,1976,聖保羅。

-約瑟夫·羅德爾和赫伯特·鮑都斯編: 《威埃德王子馬克西米利安諾1815-1817年巴西之行提要和插圖》,完善出版社,1969,聖保羅。

-若奧·毛里西奧·盧冉達斯: 《巴西詩情畫意之旅》,賽爾吉奧·米利亞特譯,馬丁出版社,1940,聖保羅。

-路易斯·貢薩維斯·多斯·桑托斯: 《巴西歷史回憶》,澤里奧·瓦爾維爾特書局1943,第2卷。

-卡爾·希德爾《巴西十年》,貝爾托多·克林格譯,馬丁出版社,聖保羅。

-馮·約翰. 斯皮克斯和卡爾·弗雷德利希·菲力浦·馮·馬修斯: 《斯皮克斯和馬修斯1817-1818年巴西之行》,路西婭·福爾金·拉赫梅耶譯,完善出版社,1973,第3期第3卷,聖保羅。

-威埃德王子馬克西米利安諾: 《巴西東部之行的補充、更正和注釋》,奧里維利奧. 馬里奧. 德. 奧里維拉. 平托譯,1969年里約熱內盧版。

-威埃德王子馬克西米利安諾《1815-1817年巴西之行》,埃德加. 蘇賽康德·德·門樂薩譯,國家出版社,聖保羅。

吳新娟譯

【註】

(1)恩里克. C R里斯伯阿《中國和滿清人》,頁66/7。

(2)作者可能是第一個系統性地研究澳門與中國關係的學者。他的研究結出各種各樣的著作在葡萄牙、澳門和巴西出版。許多作品還涉及澳門和日本關係。這些研究工作是巴西大學葡萄牙研究中心成立時在聲名卓著的教授阿古斯蒂諾·達·席爾瓦(Agostinho da Silva)的指導下進行的。在本文的參考書中,涉及到這個硏究階段的主要著作。我們認為極需重新進行這項研究。

(3)參閲作者《佩雷萊加神父“巴西歷史回憶錄”中十九世紀初巴西和澳門的關係》,澳門1973年版。

(4)參閲作者《唐·若奧六世屬土巴西的中國種植農》,澳門1973年版。

(5)參閲作者《唐·若奧六世屬土巴西的中國種植農》,澳門1973年版。

(6)第507號案箱,第57號文件,日期:1814年9月3日。皇朝事務部,聖克魯斯皇家農場,國立檔案館,里約熱內盧。

(7)第507號案箱,第19號文件第81頁·國立檔案館。正如1795年3月12日的文件所提·咖啡至少在十八世紀末已在聖克魯斯農場種植。

(8)第507、1815號案箱,第1號文件,國立檔案館。

(9)第507、1815號案箱,國立檔案館。

(10)同上。

(11)第507號案箱,第28號文件,國立檔案館。

(12)第507、1815號案箱,第58號文件,國立檔案館。

(13)第507號案箱,第14號文件,國立檔案館。

(14)第507、1815號案箱,第15號文件,第86頁,國立檔案館。

(15)參閲作者《里約熱內盧的中國人向唐·若奧六世請求派一名領事兼譯員》,澳門,1974年版,頁5。

(16)第370號鈔本第1卷第178V頁。《1808-1822年外國人登記冊》一書,國立檔案館·里約熱內盧1960年版,公佈了該鈔本中的內容,錯誤地將中國人抵達的日期寫成9月: “1814年9月10日,有四個中國人來自加拉維拉。第370號鈔本,第1卷第178V頁。”而鈔本原件記載的日期是8月。

*Carlos Francisco Moura,建築師、教授和研究員:里斯本葡萄牙歷史科學院和海洋科學院成員,曾在奧古斯蒂諾·達·席爾瓦(Agostinho da Silva)教授的指導下在巴西利亞大學葡萄牙研究中心工作;葡萄牙在東方活動史專家,發表有《長崎:日本的葡國城市》(1969年里斯本)《日本派往歐洲第一使團(1584-1585)在阿蘭特茹一些地方訪問見聞》(1969年埃武臘),《日本航線1:長崎第一條航線》(1970年埃武臘)、《加利西亞人佩羅·迪埃士(PeroDiez):第一個發現日本的歐州人》(1971年維古),《加達瓦爾手抄古籍中的日本航線》(1972年里斯本)、《特里斯丹·瓦斯·達·維伊加:澳門-長崎首航的艦隊隊長(1571-1971:400年紀念)》(1971年澳門)、《16-17世紀澳門和葡萄牙對中國和日本的貿易》(1973年澳門)、《東京南蠻寺》(1976年澳門)。