葡國人於1543年到達日本——“日出之國”永遠記住了這一史實,因爲它意味歷史的篇章從中世紀掀到了近代。這個日期標誌着日本向西方的開放,即對“日本奇迹”的第一次推動。

日本學者對此進行了深入的硏究,其成果已被寫入歷史敎科書,並被陳列在博物館裏。與學者們的硏究具有同等重要性的是種子島子的傅統和傳說,該島每年一度紀念首批登島的“南蠻”,當時他們肩上扛着兩把滑膛槍。

種子島上的一切都使我們聯想起葡國。人們一抵達港口,便可看見碼頭上矗立着全島最大的塑像,即唐恩里克王子像,不過當地人簡單地將他稱作“海上人”。

若非命運將小小的種子島與火槍的引進聯繫在一起,它將不過是日本南部幾百個默默無聞的島嶼之一。當時,一批批仿造的葡國槍從該島的鐵匠舖運到了將軍們的手中,也許正是他們中的某一個贏得了持續一百年的國內戰爭——再度統一了全日本。

最初,日本人不知如何稱呼這種新式武器,乾脆把它叫做“種子島”,後來,他們稱滑膛槍或火繩槍爲“鐡炮”,該名沿用至今。

^^四百年後的今天 種子島的居民都知道,多虧葡國滑膛槍手的到來,自己的家鄉才出了名。 在每年七月的“鐵砲祭”(火槍節),全島人都被調動起來,最熱烈地紀念葡國水手來到東方的土地。這是該島的盛大節日,是當地的法定假期。鄰島的參觀者,特别是移居外地的本島人,紛紛來此觀光。 早在節日的前一星期,島上就開始熱鬧起來:裝飾馬路,繪製廣告,準備古老的滑膛槍,建造巨大的葡國船。門德斯·平托及其傳說中的日本情人將乘船隨着化裝隊伍遊經該島首府西之表市的馬路。西之表市一反平時小漁城的單調氣氛,到處都成了慶祝“鐵炮祭”的舞台。 節日持續兩天,有時三天。 ,以祭奠島主時堯,因爲是這個年輕的大名(即領主或島主)吩咐從葡國人那兒探來了扳機的秘密。祭奠儀式由島上的大和尚主持,在塲的有該家族的第廿九代嫡孫種子島時國,他在鹿兒島任工程師,每年都要返回家鄉。

</p>

<p>

在這個歷史相對較短的墓地裏,安葬着六百年來種子島大名們的骨灰,他們的一座座小型陵墓按年代的順序排列着。然而,他們之中,只有時堯被安排參加慶祝活動。他的墓上撒滿了野花,他的墓前臨時支起了一張供桌,上有供品,等候靈魂醒來。供品包括剛捕捉到的魚,一小瓶本島的酒和盛放在銀盤裏的初夏第一批水果。

</p>

<p>

一陣凉爽的海風徐徐吹來,周圍的山毛欅窸窣作響。這也可能是附近大海的拍浪聲,抑或是先人的靈魂被和尚那超越時空的經文喚醒,正在輕輕嘆息。

</p>

<p>

接着,在時堯的塑像前擧行了正式的紀念活動,當年,他就是在這個地方首次觀看了葡國滑膛槍的表演。靑銅的塑像天長地久,其臉部和姿態都反映出這位封建領主吃驚的表情。根據一個佛寺的記載,當他聽到第一聲槍響後,立即意識到“該物乃世上最妙之物”。

</p>

<p>

塑像䇄立在當年宮殿所在的小山坡上,時堯腰裏佩着兩把武士刀,手裏擧着一枝具有歷史意義的滑膛槍,槍口正對前面的種子島博物館(“鐵砲館”)。外表形狀如葡國輕帆船的博物館是種子島的又一個驕傲,那裏收藏着該島根據葡國槍仿製的首批火槍樣品。

</p>

<h3>

火槍節

</h3>

<p>

在種子島保留着使用古槍的傳統射擊學校。

</p>

<p>

若狭公園裏,幾千人組成的化裝隊伍聚集在子彈紀念碑前,他們身着歷史服裝,構成了一個奇觀。

</p>

<p>

夏天的空中迴響着幾百萬隻知了的嗚叫聲,與約翰·菲利普·德·蘇沙的進行曲交織在一起,但是當地無人知道全世界軍樂團的靈魂竟是這位生於亞速爾的美國人。

</p>

<p>

公園的空地周圍,遊行的人們喜氣洋洋地互相打招呼,尋找綠蔭處快樂地交談。其中,費爾南·門德斯·平托身着“薩格雷斯號”訓練艦的軍宮服,他的“永久未婚妻”若狹的眼睛裏流露出害羞的目光,中國海盜把頭髮在頭頂束起,朝鮮戟兵的衣服一直拖到脚跟,還有威風凛凜的時堯,戎裝打扮的古代滑膛槍手,種子島的古代鐵匠和封建宮庭裏的貴婦淑女。此外,到處可見葡國冒險家,他們穿着殖民時代的燈籠褲,嘴上邊留着彎彎的大胡子。

</p>

<p>

邦友和堺(目睹大坂城誕生的歷史性商人之城)的射擊學校派來了代表,與種子島的槍手們擧行火繩槍擊比賽。它們是繼種子島之後日本最古老的射擊學校。

</p>

<p>

射擊命令由一個武士軍官發布,人們叫他“加比冬”(即葡語“船長”一詞 capitão 的音譯),自從十六世紀起,這個葡語詞滙就傳遍了全日本。

</p>

<figure><img data-cke-saved-src=)

東西相會之碑(位於門倉崎的海濱,葡國人於一五四三年到此)

在「長槍」遊行中的葡國十六世紀帆船和形象

市政廳主席發表了演說。面對外地來賓(其中引人注目的是堺邦友、冲繩和德島的代表),他回顧了本島的歷史、葡國人的到來和所受的款待,以及第一個葡日愛情,這愛情爲借助火槍統一日本作出了深遠的貢獻,因爲火槍大批地摧毀軍隊,加速了戰爭的結束。

種子島驕傲地自視是現代日本的開端,它的英雄豪傑是一個剪刀匠,其女兒若狹和若狹的戀人平托,以及一個旣精明又開明的靑年大名。

造型可愛的化裝隊伍反映了歷史與傳說的結合,使人又看到了幾世紀以前的葡國船,船上畫着紅色的基督十字。乘船遊經大街的有若狭,她披着紅絲絨的斗蓬,坐在一張櫈子上,旁邊是船長平托先生。船上還有第一個葡日血統的孩子以及船長的朋友中國水手們。在葡國船的尾部(也許只是一艘畫着基督十字的中國帆船?),兩面友好的旗幟迎風飄揚,一面是種子島的白旗,上有時堯的家族盾徽,另一面是顏色已經暗淡的葡國旗(一面現代的葡國國旗,是“薩格雷斯號”訓練艦兩度訪問該島後爲當地人所了解的唯一葡國旗)。

步行跟船護航的是船長的朋友們,即十六世紀的葡國人。他們穿的古代服裝也許是根據某個日本屏風上的圖案製作的。他們錯落不齊地行走着,肩上扛着滑膛槍,頭上戴着高帽子,上身的緊身外套飾以金色的紐扣,下身則是寬鬆的燈籠褲(直到今天,人們仍借用葡文單詞calcão來稱呼這種半長褲)。走在這些葡國“南蠻”之後的是一隊中國人,是他們的船在某一天把“船長”帶到了這裏。再接着的是時堯的棗紅馬,他的隨從前呼後擁。

種子島“美麗王后”的車隊在最前面開路,其後跟着學校的孩子們。孩子們和着傳統長笛的樂聲踏步前進(但是有一組塑料笛吹起了《桂河橋》,因爲不瞭解——當然也可能瞭解——有關美日戰爭的這支電影進行曲的含義)。

隊伍經過時,等候在路旁的人羣頓時沸騰起來,指指點點想透過化裝叫出扮演者的名字。隊伍不時地在人口最擁擠的地段停留,以便槍手們鳴放古老的火槍。

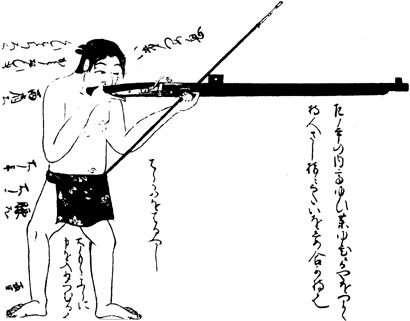

葡國人在日本的第一槍—日本最著名畫家之一北齋的作品

然而最熱鬧的塲面是“鐵砲舞”(火槍舞)。來自全島各個地方的女農民走在隊伍的最後面,接連幾個小時和着一支傳統歌曲起舞。這是一首情歌,充滿了對於手持火槍準備戰鬥的戀人的思念:

我勇敢的心上人

請聽這支歌的旋律,

這樣你的胳膊

在瞄準時不會哆嗦。

跳舞者翩翩起舞,帶動身上的和服飄飛起伏,使舞蹈中的射擊動作顯得含情脈脈。

午後的時間過去了一半,遊行隊伍在城裏的大街上已經走了兩個多小時。馬路上到處張燈結彩,十分漂亮。畫着基督十字的大船不時出現在宣傳畫中,旗幟上或裝飾一新的橱窗裏。有時,會有一個戴着高帽的南蠻人像從雜物堆裏或豐田公司的廣告欄中冒出來,或被懸掛在紙做的花彩中間。

當遊行結束時,已近黃昏,親朋好友該聚在一起吃那頓傳統飯了。大家吃生魚片(似乎首批到達日本的葡國水手討厭這菜,以致於把“魚”一詞帶回葡國用作貶義)。(1)人們就着菜碗裏的茶(葡國人根據所聽到的把“茶”寫作chá)吃生魚片,因爲以前喝的紅葡萄酒已很久未從里巴特如運來了。

飯桌上有大量的“天麩羅”(葡國食品“季初齋日”的日語音譯),說明人們總算沒有吃大苦。該食品用豆角和蘸着面粉的蝦做成,當年,每逢戒吃牛肉的季初齋日,傳敎士們便吃它。

接着端上桌的是甜品,節日的甜品别有風味:有南瓜糕,夾着黃油的花生餅干,糖果(是古時的可口糖果),以及最主要的“加壽天羅”(葡國食品“城堡糕”的日語音譯):一種城堡狀的鬆糕,把雞蛋反復攪拌後做成。

在結束這頓晚飯時,最好的莫過於喝一口甜薯酒,人們把它叫做“薩摩酒”,因爲是葡國商人把甜薯帶到了薩摩。

夜幕降臨,在一個神社的廣塲上開始了日本式社火,根據島上的傳說,1543年登島的首批葡國人就下榻在該神社。廣塲上有食品飲料攤,人們把東西買來後坐在地上吃喝。都是一些簡單的小食,如一把腰果,幾片夾黃油的麵包,幾個蘋果或榲桲果。人們用小刀把食品切成小塊,但有一個演員卻用演出用的刀(即劍)切東西。

舞蹈和演出充滿了夏天的夜晚。舞台上農民們輕盈的舞姿,精緻的戲裝,甜美的聲音和紙燈籠裏燈光的變化都使觀光者恍如身臨仙境,葡萄牙和歐洲似乎成了一陣遙遠的迷霧,只是夢幻和回憶。

織田信長——日本十六世紀的天才軍事家,第一個認識新的軍事技術並屢戰屢勝,統一了太陽帝國。

宗敎遊行

種子島慶祝活動的第二部分是宗敎遊行,是一項屬於神道敎的民間活動,其形式沒有前一天那樣正式。這天,隊伍聚集在首批葡國人下榻的神社前,據說傳敎士方濟各·沙勿略 Francisco Xavier 也在該處住過。(旣然鹿兒島的島津家族曾長期接待了傳敎士,作爲其藩屬的種子島爲甚麼不能讓他留宿呢?)

葡國旗又一次在日本旗旁邊飄揚,標誌着對葡國一個小小的紀念。

和尚們(2)誦完簡短的經文後,盛大的宗敎遊行開始了。大和尚(3)在隊伍的最前面反復吟誦同一篇經文。一支長笛被吹響,笛聲飛上藍天,和着當地琵琶的伴奏聲,淸澈柔和,宛如隊伍中孩子們的聲音(他們身上都穿着最最素色的衣服)。

神道敎的神輿被擡了過來,爲金、綠兩色,象徵大自然和不朽神靈的結合。幾個高大的壯漢用肩膀擡着它,前後搖動,仿佛一艘與風浪博鬥的船隻。“嗨喲! 嗨喲! ”又往前走了一段,便到達了海邊,小伙子們步入大海,把神輿托在海浪之上。花朶被撒向白色的浪沫,作爲對浪神的供奉。這是大海的祝聖,異敎徒的這種儀式結合了人類與自然的力量。

長長的隊伍漸變成了類似狂歡節的遊行。該島的每個學校都推出了寓意作品,互相比試旋律和想像力。這一塲面因孩子們的高叫聲顯得更加熱鬧。但是大多數作品是關於葡國輕帆船的,飾有十字,並有若狹和門德斯·平托的塑像。它們反映了種子島的歷史、傳說和英雄。作品中,火槍和剪刀總是同時出現,暗示着自南蠻到達後該島所經歷的工業變革。走在神道遊行最後面的是廣告隊伍,由一個中世紀的武士率領,這樣一來,生活就顯得完美無缺了。

這就是種子島的全部,日本的佛敎精神主宰着人民的生活和節日。

種子島的一切均以火槍和門德斯·平托的傳奇爲中心。當地供旅遊者購買的工藝品皆與火槍有關,有時也涉及位於該島西村的現代化火箭發射臺。領帶夾,窗簾飾,酒瓶商標,特色點心盒,無一不呈火槍形。當地的洋娃娃毫無例外全是胳膊上掛火槍的“若狹公主”,甚至連鞋匠也成了雕刻家,不過只會雕火槍。

歌舞伎一幕(十八世紀)—豐國之作。

當葡國人到達日本之際

葡國人是偶然到達種子島的,但是,旣然他們已到達了世界各地,那麼,或遲或早,他們總會到達日本。這是歷史學家查理·博克塞( Charles Boxer )的看法,其依據是在十六世紀中葉,葡國人已出現在東方所有的航綫上。

自從1511年征服馬六甲後,葡國商人迅速地吸取了其印度、菲律賓和印度尼西亞合伙人的經驗,抵達了東南亞羣島、中國和東方所有的港口。當年的印度總督阿豐索·德·阿爾布克爾克本人和官方的編年史家(如托梅·皮雷斯、若奧·卡斯塔湼塔和若奧·德·巴羅斯)都提到了琉球人,即日本南部的居民。自1518年起,人們一直勸說唐曼努埃爾國王派一支艦隊去發現琉球羣島。當時,很可能有一些日本船隻也在尋找馬六甲港。此外,雖然十五世紀末中國皇帝下令禁止官商,但衆所周知,中日之間的貿易從未停止過。門德斯·平托在他的《遊記》裏詳細描寫了寧波的貿易市塲,寧波位於中國沿海,與日本隔海相望,葡國人、中國人和日本人都習慣在那兒泊船進行交易或貿易往來。

然而,日本在1543年前一直有待於探索,似乎葡國人只到過(偷偷地)日本南部琉球羣島中的幾個,如今日之沖繩島。

正如阿豐索·德·阿爾布克爾克所形容的,具有戰略意義的馬六甲是通句“南部海洋的起點和鑰匙”,它是葡國人在東方的前哨站,以它爲基地,葡國人掌握了從印度西海岸的科羅曼德爾到中國和印度尼西亞大羣島之間的海上霸權。

葡國船的聲望,武器的威力,政治上的聯盟,與當地商人甚至中國海盗的合伙——這一切均有助於葡國人發現各大商業中心。在所有的航綫上,都能看到貴族和冒險家,士兵和無賴,有錢的商賈和熱情的敎士的身影。這並不是爲了歌頌十字架和刺刀(確實很少有人想到這一點),而是以王室爲主要代表的葡萄牙新興資產階級所作的一個利己的巨大努力,爲的是尋找財富和傳播敎義。

還有帝國的一些亡命之徒,他們慣於“違抗”朝廷,並逃脫了果阿和馬六甲軍官們的控制。在阿爾布克爾克於1515年逝世後不久,很多身無分文的葡國人採取自殺性的冒險行爲,到遠東的大海裏去試運氣,有時甚至受敵對國的僱用。

門德斯·平托就是這樣一個冒險家。他在《遊記》一書中叙述了自己首次去日本的旅行,當時他坐着中國海盜的一條帆船,被一塲風暴刮到了種子島的海灘。看來就是那一次,他的一個伙伴迪奧戈·澤莫托所携的葡國火槍使時堯吃驚入迷。門德斯·平托的叙述與著名的《鐵砲記》《火槍記》)的記載基本相符,該書由一個禪宗和尚在事情發生六十年後,即1607年寫成,稍晚於門德斯·平托的著書時間(1578年)。

時堯的一個孫子爲了頌揚自己的祖父,請求用漢語撰寫《鐵砲記》。寫書的和尚曾爲時堯的君主,即鹿兒島薩摩地區强大的島津家族撰史。

長條之戰(1575)—宣佈中世紀騎兵時代結束和火槍的勝利。

統一日本的武器

在日本軍事史上,火槍的引進具有決定性意義。偉大的竹田(即黑澤明電影中的“武士”)就是最早熱心於使用新武器的將軍之一,但當時他已經年邁,不懂如何適應新技術。在一次與一個小首領作戰時,他以火槍隊爲基礎製定了戰術,但結果卻失利了,因爲他不想擺脫中世紀的戰爭模式。當時的日本軍事禮俗要求對陣雙方於戰鬥開始前,在兩軍之間的中立地帶進行一系列的比武和演武,只有在履行了這一形式後,才開始殘殺。其時,當然長矛和弓箭要比火繩槍來得快。使用火繩槍要上膛,把容器裏的火藥倒進擊火器,再瞄準目標,需時二至三分鐘。在火槍手作好射擊準備之前,已經中了敵箭。

對新技術馬上融會貫通的是一個叫織田信長的新首領,一個剛剛嶄露頭角的眞正的軍事天才。他領會到一種慢速的武器應該用作防禦,爲了不使火力網中斷,應該把火槍手分成三隊,相當於射擊三步驟所需的時間(用嘴上膛、倒火藥、瞄準)。他就這樣在長篠擺下了戰塲,在陣地上佈置了三千火槍手,分成三隊迎候竹田的騎兵和武士。

1575年的長篠之戰標誌着火槍對中世紀舊式騎兵的決定性勝利。(請回想一下黑澤明的電影《影武者》中的悲壯塲面。)近代步兵戰術就此形成,直到1914—1918年的大戰,它基本上原封不動。

從此(即葡國槍到達日本僅三十二個年頭之後),織田信長打開了通向京都和統一日本之路。他的助手豐巨秀吉最終實現了統一大業,他的另一個年輕指揮官德川家康將軍則負責政治組織工作。他們是近代日本的三個建造者,三位善於利用新技術的將軍,在當時商業階級上升和向西方唯理論開放的形勢下(唯理論由葡萄牙耶穌會傳敎士傳進日本),他們爲日本歷史上的第一個飛躍創造了條件,使日本和其他亞洲國家之間拉開了距離。

“似乎要把我們裝入心田”

葡國人對日本人民總是深感欽佩,大約在1515年,“日本”這一名字由著名的馬六甲編年史者托梅·皮雷斯傳入歐洲,這事絕非偶然。

應方濟各,沙勿略的請求,海軍上校若熱·阿爾瓦雷斯第一次從社會學的角度出發,對日本人的心理和精神作了描述。沙勿略把這份材料寄往羅馬,以向依納爵·羅耀拉(耶穌會創始人和第一任總會長)證明其離開印度東進日本的決定是正確的。正是若熱·阿爾瓦雷斯(葡萄牙弗雷蘇·德埃斯帕達·阿辛塔人)的描述促使沙勿略進行了冒險的日本之行。

“我深入內地三里格,”(4)上校說,“映入眼簾的是得到充分利用種着莊稼的山頭,鬱鬱葱葱,景色秀麗。當地人不貪婪,和藹,對自己的宗敎十分虔誠。又非常高傲好鬥,像英國人那樣,個個都是使用大弓的好手。極其豪放慷慨,當踏上他們的土地,他們似乎要把我們裝入心田。”

一到達與種子島相距不遠的鹿兒島,沙勿略寫道:“迄今爲止曾與我們交談過的人是時至今日我們所遇到的最好的人,我認爲在異敎徒中,沒有其他民族能勝過日本人。”“如果要寫出他們身上的所有長處”,沙勿略的一個同伴又寫道,“缺少的不是素材,而是紙和墨。”

凡到種子島的人必去西村一遊。在當年葡國人停泊的海岸,門倉岬居高臨下,岬上佈滿簡樸的紀念碑。有一座碑碣爲日本人與西方人的首次會面而立,但沒有明說是葡萄牙。年代更近的一塊石碑是緬懷葡萄牙先驅者的,旁邊是“薩格雷斯號”訓練艦海員紀念碑,當地人永遠不會忘記該艦對種子島的訪問。

衆碑之中,有一座感人的石碑按神道敎習俗而立,用以祭祀在二次大戰期間陣亡的日本士兵及其西方敵人。一艘水泥澆製的葡國輕帆船在高處俯視這一切,仿佛岬角上最高的一座瞭望臺。此間沒有一件物品具有巨大的歷史價値,但是件件都說明了歷史。

在現代種子島人的眼裏,這兒幾乎是塊聖地。就在西村海岸旁邊,火箭發射臺高高聳立,這對當地人來說絕非偶然。他們認爲日本的技術始於南蠻人到達之際,而如今已發展到了火箭時代。

撫今追昔,這一切也許僅僅是個象徵,也許純粹是巧合。但在種子島,即葡國槍之島,所有的人都深信現代日本始自一艘葡國船上的愛情。“據我所知”,種子島的市政廳主席對我們說,“這是西方和日本人之間的首起婚姻,我認爲這一婚姻促進了全日本的和平,我從內心裏希望日葡友誼長存。謝謝! 謝謝! ”

王鎖瑛 譯

稻富射槍學校的敎科書《三十二種射槍姿勢》的一頁(1595)

注釋

(1)在葡國,人們用sakana一詞(日語單詞“魚”的音譯)指討厭的人或物。

(2)(3)原文如此

(4)在葡萄牙,一里格等於五公里。