槪括地講,人們可以發現澳門的漁民和華南的中國漁民代表着在技術複雜的社會中的罕見適應環境的範例之一,本文的目的是以初淺、扼要和非常有限的形式去探索在上述形勢中漁民的習俗、技術和社會——這三者之間的一些聯繫,並由此找出某種有關社會結構的特點的結論。這些特點又或多或少地受到了環境和近年來捕魚業所經歷的技術改革因素的限制。同時,想重新探討我們以前(見拙作「海上人家、陸地常客」1987)開始討論的一個問題:即漁民羣體有時被描繪得彷彿不是中國社會的一部分。在這種意義上講,應從文化和社會的角度闡明其最基本的特徵,以便這一特定的羣體被認爲是「中國人」。最後,存在的問題是要瞭解:在何種程度上,澳門的漁民社會組織顯示出與其他中國社會有哪些相同點,儘管漁民的專業令其面對着其他社會所未遇到的情况。

一

中國南方和東南亞沿海地區有着遼闊的海岸和充沛的降雨量;無數的湖泊、水道和河流把這一地區編織成一幅巨大的水鄉圖畫,畫中點綴着形態萬千的三角洲和海灣。在這神仙也忘記將陸地與大海分開的地方,很久以前就出現了衆多的民族和文化,他們發展了卓越的適應水上環境的生態和經濟。複雜的海岸綫、豐富的海產、起伏不平的地理形勢及貧脊的土壤——這是由於高溫多雨而造成,加上人口的高度密集和農業過度開發令形勢更惡劣——可能是使這一地區的人口向大海發展的幾點原因。無論如何,事實是:由東南亞、經中國南方沿海諸省份到日本,這一廣大地區的各個民族都輕易地適應海洋生活:馬來西亞和印度尼西亞的 Orang Laut人、緬甸的Mawken 人、中國南方的Tán-Ká和Hok-Lou人、越南、柬埔寨和秦國的一些從未介紹過的種族羣。總之,我們在這一地區的所有國家可以看到一部分人棲居船上或者把船當做水上生活的基礎。如同「漂流」一詞的眞實涵義,這些居民一直被人類學家和社會學家所忽視,因此這一方面的資料實際是片空白。

二

肯定地說,廣東省的大多數水上居民、幾乎全澳門的漁民都屬於Tán-Ká(疍家)一類。Tán-Ká是稱呼這些人的廣州話,但是這一詞語含有輕蔑的意義。他們自稱爲Sôi Seong Iân,直譯爲「水上人」。如果說Tán-Ká一詞能引伸出一個科學的涵義——如果象某些中國作者所應用的那樣(參見Ho 1965;Chen 1946)——那麼應當僅指在中國居民中那部分講廣州話、永久地居住在船上或者把船當作水上生存的基礎的人。事實上,「水上人」與「陸上人」之間存在着一個文化壁壘,這一壁壘令後者在稱呼前者時持剝奪他人社會資格的態度(參見Brito Peixoto 1987)。當陸上人議論水上人所謂的身體和精神畸形時,水上人由於被歧視而反感。這種狀况主要是因爲以前禁止他們上岸定居,不允許與陸上人通婚和與其他少數民族一道被禁止參加科擧考試。而科擧考試又是舊中國社會中昇遷的决定因素。這一切都正式地證實,這些人未被當作中國人對待,好像他們不講中國話或者正如一些廣東人所認爲的那樣他們不是漢族的後裔。那些未與水上人接觸的人對於水上人的無知是明顯的。他們的談論性質可以馬上被直接的觀察所揭穿。關於水上人的籍貫和所爭論的民族根源問題,由於沒有結論性的材料,可以用以下方式槪括:正像中國南方其他的廣東人那樣,這些水上人很可能就是Han漢族的後代,他們的生活由陸地移向水上並有相反的情况。人們看到,從根本上說,水上居民模樣與陸上人並非完全不同,其像貌特點令人容易看出是漁民,如:皮膚較黑、走路搖擺、軀幹和上肢肌肉與下肢肌肉相比相對發達。這些更明顯地證明:他們適應了水上的環境(見Ward 1965)。

另一方面,也是事實:這些居民的多數一直是文盲,與陸地上很少通婚。旣是有通婚的,也是水上女人與地上男人聯姻,還沒有聽聞過陸上女人下嫁水上男人的例子。同樣也是事實:這些人一直是內在偏見的靶子,這些偏見構成他們心理狀態的一部份。

三

對於澳門內港水運景象一瞥,儘管你沒有經驗,也可立即發現:那些中國船形體明顯不同。可是,如果觀察的人熟悉中國南方海上情况,不但能一眼看出每條船的特殊作用,而且猜出它來自哪個地區。這裏倒不是斷言,分辨它們易如反掌。實際上,若嘗試叫出它們的名字,你馬上會遇上一大堆互相矛盾的名詞。這種情况不是差不多而是完全可以證實「沒有兩條眞正一樣的船」的論斷(海軍情報處,1944:5)。這一點可以由這些船的生產技術模式的特點來解釋:一方面,「每條中國漁船的大小和形狀在很大程度上取决於原材料板的尺寸和形狀」(海軍情報處,1944:5);另一方面,它的建造計劃由工匠與訂造商協商,這樣,訂造商的具體要求决定了每條船的自身特點。最後,還應提一句:造船廠的運作祇依照工匠師傅的設想運轉,而沒有其他什麼規劃。所有這些變化特點都反映到船的形體上,加上它們來自不同的海區,各樣船的不同命名也顯示出其地區的特徵。

海上工作高度專業化——運貨、運乘客和捕魚等。每種工作要求不同的船和設備。每種專業不但影響了船體,而且也影響水上人類自身。這一事實對於人類學家有着特別的意義。這樣,人們應注意:那些人由於在陸地上缺少地方和沒有住所,繼續生活在港灣區里——生活在非航行的船——家之上(參見圖2),或者生活在搭建在海岸旁木柱之上的屋子裏(見圖3)。這些居民多數由前漁民組成,可能仍與水上人保留着聯繫,與水上人有着共同的烙印。但他們努力上岸謀生,從事各種職業。因此,水上環境僅成了他們居住的一種形式,被看成是陸地的延伸。從社會學角度看,這一部分居民更接近陸地上的勞動階級,他們正逐步轉化成上述勞動階級的一部份。

同樣,據說祇有一部分Tán-Ká(疍家)從事捕魚,其餘的人或在本地、或往來於中國與香港的港口之間從事各種航運、或在浮動的世界上提供各種服務,如:流動售貨、食品和飲水(見圖4)。這一部分浮動居民在港灣水域轉來轉去,構成了較城市化的、較接近陸上人的次Tán-Ká(疍家)羣體,並與陸上人保持着各種聯繫,參與着海港的社會生活,顯然區別於那獨立的漁民社會。

最後,漁民社會的特點不但是從事這一專業,而且投入到這一專業的附屬行業之中。正如我們所說的那樣,專業特點不但影響了船,而且影響着漁民本身。這就是說,出生在一條拖網船上的一個Tán-Ká不但繼承了這一生活方式和經營某種海上業務,而且會與一個從事本行業的家庭女人結婚,並以相同的傳統敎育後一代。淺水綫拖捕撈法是所有漁民在孩提時代就熟悉的。除去這一方法外,是按照不同的技術經營海產的。這些技術專業性很强,需要大量的投資,以至從一種捕撈專業轉移到另一種專業,傳統上來講很少見。各捕撈專業的機械化要求加强社會機動性到了何種程度,我們下面就會看到。

^^四

現在讓我們回過頭看看這些船員:……當我提及船員時,應注意:這些中國人把船當做永久的家;在這個家裏,至少生活着男主人的全家人。女人們也顯示出航海者的高超本領,而且侍候全船人員的厨房工作自然地落在女人的肩上。一般說來,這一現象只有在中國可以見到。(見巴爾巴薩·卡爾莫那1953:43)

這一逼眞的描述是卡爾莫那海軍上將在二十年代記錄下來的。當時,他是葡萄牙駐澳門的海軍上尉,上述觀察已經預示出我們這篇文章的主調。實際上,漁民的傳統住宅就是船本身,雖然今天已經出現逐漸上陸地定居的傾向。這樣,當漁民說「Ká」(家)時,自然指的是「船」或「船上人」。我們看到,規模大的船常常僱有幫工。有趣的是,這些幫工常常被說成是親戚,一如船員和生產單位——最理想的是一家人——除了「親戚」一詞和「家」的形象外,不能想像能用其他形容詞(1)。後面,我們將回過頭再分析這一問題。

最後,漁民社會的特點不但是從事這一專業,而且投入到這一專業的附屬行業之中。正如我們所說的那樣,專業特點不但影響了船,而且影響着漁民本身。這就是說,出生在一條拖網船上的一個Tán-Ká不但繼承了這一生活方式和經營某種海上業務,而且會與一個從事本行業的家庭女人結婚,並以相同的傳統敎育後一代。淺水綫拖捕撈法是所有漁民在孩提時代就熟悉的。除去這一方法外,是按照不同的技術經營海產的。這些技術專業性很强,需要大量的投資,以至從一種捕撈專業轉移到另一種專業,傳統上來講很少見。各捕撈專業的機械化要求加强社會機動性到了何種程度,我們下面就會看到。

^^四

現在讓我們回過頭看看這些船員:……當我提及船員時,應注意:這些中國人把船當做永久的家;在這個家裏,至少生活着男主人的全家人。女人們也顯示出航海者的高超本領,而且侍候全船人員的厨房工作自然地落在女人的肩上。一般說來,這一現象只有在中國可以見到。(見巴爾巴薩·卡爾莫那1953:43)

這一逼眞的描述是卡爾莫那海軍上將在二十年代記錄下來的。當時,他是葡萄牙駐澳門的海軍上尉,上述觀察已經預示出我們這篇文章的主調。實際上,漁民的傳統住宅就是船本身,雖然今天已經出現逐漸上陸地定居的傾向。這樣,當漁民說「Ká」(家)時,自然指的是「船」或「船上人」。我們看到,規模大的船常常僱有幫工。有趣的是,這些幫工常常被說成是親戚,一如船員和生產單位——最理想的是一家人——除了「親戚」一詞和「家」的形象外,不能想像能用其他形容詞(1)。後面,我們將回過頭再分析這一問題。

。換句話說,每條船的停泊點不是任意選的,或者說互相停靠不是巧合。以同一港灣爲捕魚基地的父親和兒子,兄弟和親戚們習慣地停泊在一起。這樣,漁船之間互相栓靠就直接地形象地反映出船上人員的親屬關係。每一家族的「地盤」受到相互尊重,並往往由一定的飾物標劃出來。例如用每條船的烟囱顏色或徽記來顯示。這種停泊方法使得每條船上的人通過各自船弦可以自由串走:男人們聚在一起商量擧措;女人們爲幾家人聚餐而忙碌;孩子們聚在一起玩耍,等等。這樣,構成了他們棲居、生活和交往的集體天地。這樣分羣灣泊的漁船在澳門內港天天可見,每羣由2至6條船組成。在結婚和其他喜慶之時,多時可達20多條船,慶祝陰曆年時達到其高潮。陰曆年時,漁民社會中的宗敎色彩出現了戲劇性:所有的捕撈活動停止了,船隊在港內停滯一段日子。鑒於漁船按上述原則停靠,若我們此時可能從空中攝影的話,將可獲得一張漁民社會按親屬劃分的結構區域圖。

</p>

<p>

現在,我們再看看上述卡爾莫那海軍上將的記載。如果船也是漁民的家的話(這家包括除從事勞動的男女漁民外,還有孩子和老人),那麼在捕漁技術的種類與漁民家庭的組織形式之間也似乎有着某種聯繫。因此,其家庭組織規模就不可必免地受到漁船的規模制約;漁船本身又依賴漁民家庭的經濟水平和所用的捕撈技術。在這裏,我們認爲不能不做一個帶引號的技術性質的介紹。

</p>

<p>

中國南方應用的捕魚技術種類繁多。爲了闡述的方便,我們在此僅談一下幾種最有代表性的。我們應該承認:這一技術範圍已經超出我們的能力所及。所以,建議那些興趣濃厚的讀者翻閱有關的專業書籍。本文僅在此爲文章的主題所需,以圖表的方式勾勒出幾種捕魚技藝。

</p>

<p>

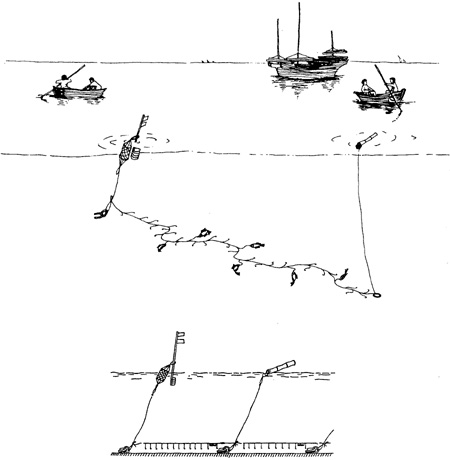

鈎釣法:在一根根的綫頭上拴上魚鈎,再把一系列的漁綫聯在一起,水面上由浮標把它們一字形拉開(見圖6)。這種捕魚法,由一條載有1至5條的小船板進行,需要較多的經驗豐富的船員。這種方法的好處是,可以捕到活魚。活魚在這一地區的市塲上很搶手,價錢高昂,在高消費的酒樓裏供應,但是這種鈎釣法特別艱難辛苦,除需人手多外,事先投資高,這些都增加了成本。鈎釣法實際上具有經濟可行性,是因爲由大漁船進行:大船載有一個大家庭,即一對夫婦,他們的兒女;兒子們已婚,帶着各自的媳婦及子女。所有的人聚在同一個屋頂下,也就是同舟共濟。這種捕魚法在澳門已消聲匿迹。一方面,由於該專業漁民大都移居香港,那裏付工錢較高;另一方面,這種專業正走下坡路,因爲與陸地上的工錢無法競爭。

</p>

<p>

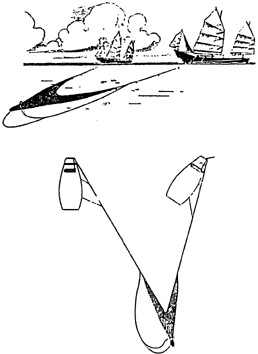

拖網捕撈法:漁船拖着網行走,網兜在水底捕捉碰上的魚及其他海貝。拖網捕撈有雙拖法(見圖7),由兩條船進行。有尾拖法(見圖8)由船尾的兩邊把網撑開進行。有側拖法(見圖9),網由支撑杆把網張開進行。各種各樣的拖網船構成澳門和香港漁船隊中的最現代化的支隊,並有着更大的經濟效益。應該說,捕撈海產是經過某種選擇的,例如鈎釣法用來捕捉維卡圖斯之類的魚。又如澳門船隊主要是撈蝦,其大部分船是側拖,因此被稱爲「蝦艇」(Ha Teng)(統計曁普查司,1987)。拖網船不斷地吸收西方的技術,由傳統的結構(頭低尾高,開始時爲適用風帆航行而設計——見圖10)向現代結構演變(尾低自由式,以馬達推進,安上起吊機,以機械收網(見圖11)。這一技術改革過程得到香港政府方面相當大的推動,不但經濟上支持,而且樹出樣板(香港農漁處,1966-1987),對於我們的硏究特別重要的是:西方船結構模式的引進——主要爲了去深海捕魚——需要現代化的先進設備、經濟投資龐大。這就要求充分合理地利用船上面積,不得携帶家眷。因此,家人就得搬到另一條常泊在港灣的船上或登陸覓居,這就意味着,引進西方技術的伴產兒是逐漸改變家庭生活的方式。但在傳統結構的船上仍保留着大家庭生活的傾向。

</p>

<p>

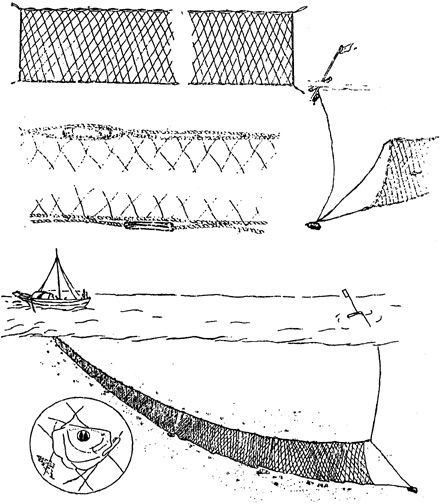

粘網捕魚法:魚和其他海產撞到網眼中,掙不脫後,束鰭待擒。網眼大小取决於擬捕魚的尺寸。網呈長方形,竪立張在水裏,由浮標拖着。網的一端拴在船上,另一端自由浮動,水面上由一連着的標誌顯示(見圖12)。在淺水裏,一般由人工在傳統的船上操作。船的規模不一,但是一般不僱幫工,家人兼作船員。

</p>

<figure><img src=) 澳門內港的木架上的住房

澳門內港的木架上的住房

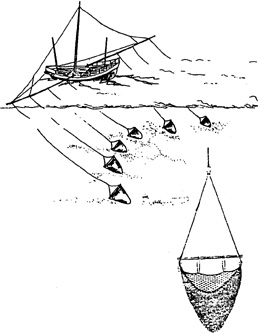

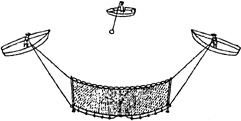

圍網捕魚法:至少需要兩條船——或一條船由一條舢板協助,以便可用網圍堵魚羣,之後,從兩個方向拉起。圍網由拖墜和浮標保持竪立。有時,利用第三條舢板把魚驅趕向圍網(見圖13)。這種捕魚法在沿海區域由手工進行。家人也是船上操作人員。

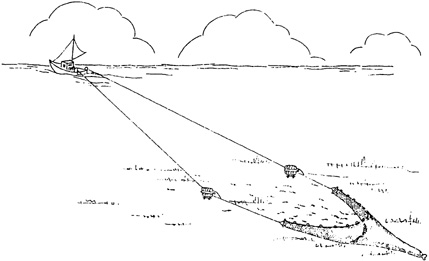

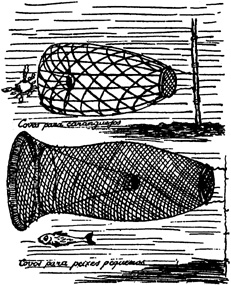

淺水繩拉和籠網捕撈法:籠網固定在水裏,主要捕捉貝殼類,操作方法與葡萄牙的伏籠法相似(見圖14)。籠網與淺水繩拉網捕撈法相同,漁民要時刻注意情况,由乘着舢板或小船的一或兩個人操作。從經濟角度來看,這種技術無足輕重,與其說是一種職業,倒不如說是喩示了經濟能力低下的人的貧匱。家庭一般是這種捕撈方法的核心。

正如人們可以看到的那樣,在家庭的規模與採用的捕撈技術之間有着一種緊密的聯繫。如果家庭成員是船員,又如果漁船已經適應了捕魚技術的要求的話,那麼在需求更多人手的船上,我們就可以看到人口衆多的家庭。同樣,人們可以看見在捕魚技術、漁船規模與家庭結構之間的聯繫:較小的船上一般是單一代的家庭,而較大的船上則包括了三代人的家庭和其他由家族核心產生出的支旁系成員。同樣,在中國社會其他方面常常被指出的家庭規模和其經濟水平之間的聯繫,在這裏似乎也存在着。一如我們看過的那樣,關於淺水繩拉和籠網法方面,捕撈技術是由經濟能力所支配的。反之亦然:經濟投資又能受制於家庭組成的規模。擧個實際例子可以說明這一論斷:香港政府的一位前官員回憶說:一個聲名殷實的漁民在拒絕農漁處提供財政幫助以購進較大的船時說「不够人手」(m Káu iân唔够人)。好似「人」這一條件祇能以自己人,即自家人來滿足。而僱請幫工的可能性在一開始就被排除了。因此,Tán-Ká(疍家)如此重視繁殖生育就不足爲奇了。如果家庭羣體構成生產單位,一個有衆多後代的家庭——特別是男性後代——在經濟上就處於有利的地位。

内港的賣水人

内港的賣水人

連襟船

連襟船

五

從規模與結構角度找到家庭成員與漁船成員之間的內在關係後,就提出了他們成員之間的關係本質中是否有類似的影響這一問題。爲此,我們先注意以下事實:一條這樣的船要正常航行,要有明確的職能分工:

「……在一條拖船上,在關鍵的時刻或爲了更好的因勢利導,男人在駕駛室佔據着指揮台,或掌着舵。他的長子,或者那佔着主人位置的男子的一個弟弟,將接上來掌舵。其他男人操縱馬達,控制網具的運作。此時,那佔着主人位置的男子的媳婦指揮烹飪和其他家務;那個佔着主人位置的弟媳婦或者兒媳婦煮飯做菜;次弟的媳婦洗衣服或照料小孩。老兄弟的媳婦仍未有孩子,就冲洗甲板或幫助收網。大點的孩子照看小點的、織網或在厨房幫手。每個人都知道他應作的事或希望做的事,也知道他應該做事的範圍。四歲的兒童已學會補網和照料嬰兒。

(安德森1970:102)

由此,容易作出結論:這種職能的級別劃分的淸晰標準是按「輩份——年令——性別」原則來進行的。這一原則使得家庭中心的權利集中在處於主人地位的男人手中。另一方面,在實踐上可以發現:這樣一條船的操作要求有一種無可置疑的指揮權的老板——這一要求在緊急的情况下就特別突出。所以,如果家人是「船上人員」,那麼家長就是「指揮官」。因此,中國Ká Cheong(家長)的傳統權威又被其職能權威所强化。這後一種權威來自他的船老板的地位。這裏,「家長/指揮官」與「家人/船上成員」之間的距離非常明顯,特別是在父親與兒子之間關係中以不斷增强的權威形式反映出來。在中國人的家裏,父親與長子之間的結構衝突和後者對前者地位的漸增威脅問題是其他文章的分析對象(見Wolf 1970)。這一問題在漁民社會中就更嚴重。無論如何,一個自然因素——年齡、衰老過程將向家長獲得的權力挑戰。隨着時間的流逝,力量的天秤將漸漸由父親一邊傾向兒子,形式上,長者集中了權威。但是,實際上一個以捕魚爲生的家庭裏,這一權威傾向於與體力結合在一起,這一情况在Tán-Ká(疍家)之間更早出現。雖然我們不掌握他們退休的統計資料,但是人們很少發現有年齡超過五十五歲的船主。這一點已被其人口本身所證實,因爲海上的艱苦生活要求船主體魄健壯。雖然理想的船主應是長者,倒不一定非如此不可。父親的權力一般傳給長子。這種情况在「水上人家」中發生得比「陸上人家」中早得多,這一過程是漸進的,可能在船的注册登記轉移到兒子名下時終結,應知道,因爲澳門法律並未硬性規定漁船在澳注册,很多船未登記,其他船則領有澳門、香港和中華人民共和國的牌照。據說一些船在澳門登記的原因之一是業權轉移問題造成。

釣鈎法

釣鈎法

我們前面說過,家長是「指揮官」,但情况也可反過來: 指揮官很容易成爲「家長」。如果家庭活動就是船員的活動,指揮船員在很大程度上就是對家庭活動實行權威。長子開始可能管理家庭財政,因此可以决定購置新機器或者造一條新船。此時,父親已離開活動的中心,逐漸被排擠到次要的位置上,雖然會徵求他的意見,或者他可能在幼子敎育方面,在操辦婚事等方面仍有最後的發言權。他最終會退到象徵的地位上。

很淸楚,這一制度包含了結構性的矛盾: 「在水上人家之中,傳統上賦予家長的權威,由於他在船上的職能的原因,而被誇大了,但是同時,又由於同一原因,這位在內港裏運輸乘客的,Chin-Sán T'éang 也來往於Chin-Sán 和其他近港運貨」(卡爾莫那1953:43)。這句話意思是: Tancar和Chin-Sán T'éang 是特殊例外,「船主有時是女人」,這裏並非指捕魚船。在本文的開頭,我們已經把漁民同其他水上居民分開,並在前面已經講到: 「在漁民之中,由於社會原因(獲得信貸關係)和體格的原因,使得海上捕魚不適應女性(僅淺水綫拉和籠網撈捕例外)。但是,在港灣水域,那些丈夫在陸地上工作的婦女或其他未婚的女兒可能親自從事小船運客的活動,而且一般是在港內或船艇停泊的水域進行。”這裏還繼續講到: “這後一種權力又比中國社會其他家庭權更早地陷入危機。”

拖網捕撈法之雙拖法

六

我們到現在的論記邏輯似乎與引述過卡爾莫那海軍上將的描述產生了明顯的矛盾。現在應該澄淸一下: 他實際上說: “……在‘Tancar’和‘Chin-Sán T'éang’(靑衫艇)上,船員僅爲家庭成員,船主有時也是女人……”

(巴爾菠薩·卡爾莫那1953:43)

但是,請注意: 作者本人在有關“當地交通船”一章的一個段落中曾就該點做補充性的解釋說,“Tancar”的目的是在職業,符合陸地上的人常常對於水上人家的看法——因此,在他們眼裏這也頗爲典型——這是Tán-Ká(疍家)的生活方式之一,而且有相當多的婦女從事這一行業,她們是這些船的船主。這一情况好像「嚴重」地脫離了婦女在中國社會中的傳統地位」(貝里托·培索托1987)。在這裏,陸地上的人有時候指稱「Tán-Ká」(疍家)是母系社會也就不完全令人感到奇怪了(Ward澳德1965)。隨即應指出: 人們沒有支持這一論斷的材料。正相反,漁民的一切似乎顯示了强烈的父系社會的思想。所以,單一核心家庭由一個男人、一個女人及其後代構成,組成了一個生產、再生產、消費和傳統上居住在同一條船上的單位。婚姻是女方嫁給男方(即女方來到丈夫的船上生活),婦女的地位低於男人,男性後裔比女性後裔更受歡迎。納妾被社會所接受,儘管由於經濟條件的限制,此種情况實際並不常見。可是,離婚和寡婦再嫁受到社會的指責,遺產僅分給男人。一個大家庭槪念包括除家庭的核心成員外還有男系的其他親戚以及其媳婦和他們的未婚女兒。每一個家庭在船上供奉其祖先的牌位(當然牌位是根據父系的順序排列),在淸明和其他祭祖活動時,要對祖宗進行祭拜。這一切在傳統的中國家庭當中也是如此。

拖網捕撈法之側拖法

拖網捕撈法之尾拖法

除去家庭成員外,Tán-Ká(疍家)的親人關係一直劃分到第四代或第五代,超出此代數的人就不被劃入自己的族系。衆所皆知,這是華南地區的特點。根據 Freedman (1958,1966)在福建省和廣東省的觀察,族系的關係是「同祖先遺留下來的男人以及他們的妻子及其未婚的女兒在一個族長會議的領導下,共同擁有一塊農田,一起在dzi tong(祠堂)裏祭奉他們的祖先,在祠堂裏保存着他們的家譜。事實上,今天仍可在香港新界農村見到這一社會組織的形式。澳門附近地區的很多沿海村莊有一特殊情况:居民分兩類——陸地上的一類由農民構成,一般屬於Hakka(客家),都是同姓;水上一類由不同姓氏的漁民Tán-Ká構成,在他們的家庭和社會之間沒有一種社會中間組織形式。這兩部分居民由一種複雜的往來關係連結着,但彼此不通婚。也就是說Tán-Ká沒有家族和世系親屬關係,至少人們所知是如此(見Anderson 1970;Ward 1955),雖然他們世世代代與講究家族等社會組織形式的人民生活在一起。

爲什麼Tán-Ká沒有世系傳統? 讓我們以探討中國南方產生世系傳統的條件來重新認識這一問題。爲了分析問題,先簡要地看一下「以祖先留下的遺產這一形式擁有一塊集體的土地,這是在中國一個强大世系組織發展的必要條件」(見Potten 1970:127)。但是,Tán-Ká這一水上居民名符其實沒有土地。他們的唯一財產是自家的船隻,除了脆弱的特點外,還不具備條件使得他們的經營超越一個大家庭的界限。所以,根據同一道理,保存族譜和崇拜祖先就越過家庭的範圍,從廣義上來說是從禮儀上確認了分配祖先的財產(見Potter 1970)。這樣,Tán-Ká 沒有族譜和崇拜不超過五代的祖先也就不足爲奇了。實際上,漁民供奉木製的牌位,而不是sân chu pai(神主牌),用木牌位代表和祭奠死去的家人。漁民自己解釋這種作法時說是因爲不識字。但是,在中國的其他文盲階層就沒有此種習慣。因此,這一現象必另有原因。實際上,木製牌位也祇限於五代家人,此後進行火化,灰燼拋進大海以便「昇天」(見Anderson,1970:97)。陸上人的神主牌過了五代後,就送進廟宇,委托給僧人照看,正像供奉在祠堂裏一樣,供集體崇拜。在澳門,人們發現漁民的信仰中心是Má Kok Miu(媽閣廟)。在這裏,他們祭奉水上的保護神,但是祭奉活動僅限於家庭活動,而沒有集體形式的圍繞同一世系的共同祖先展開的活動。

同樣,人們一直認爲:中國的南方很重視世系的原因之一是這一地區相對晚些才被漢族殖民化。這裏,這種社會組織形式是在沒有中央政權的支援下,一種有效地反對敵對民族以保護自己的生活和財產的形式(見Wiens 1954)。從這種意義上看,世係傳統被認爲是一種「掠奪擴張的組織」,正像「一種在已被佔領的生態領域裏的進行爭奪和競爭的社會手段」(見Sahlins 1961)。但是,Tán-Ká這一浮動居民獲得了極大的自然機動性,他們的靈活性和獨立性使得內部擴大了的親屬羣的組織及其穩定性變得很困難。除此之外,正如前面講過的那樣,水上居民未能自給自足,爲了生存,不得不與持固定職業的農民休戚與共,與農民建立了依賴的關係。這就是說,他們本身的職業專業化的條件反過來產生了不可避免的社會補充關係。最後應該說:中國南方漁民沒有家族和世系傳統的事實很正常,因此引出他們是否是中國人的疑問。出現這種「世系萎縮」現象也並非僅此一例,在台灣的農村人口中已有這類現象(見Pasternak 1968)。衆所周知,在澳門、香港、新加坡的城市裏,在海外華人社會中,這種社會組織形式正趨向瓦解。

傳統拖網船

現代拖網船

粘網捕魚法

七

一般來說,我們給中國社會現實描繪的形象是從硏究一個以農業爲基礎的社會開始的。這一社會通過有文字記載的高度文明重新展現出來。我們傳統的關於中國的硏究一直甚少關注佔全部人口的很大一部分的水上人。由於他們的特殊生活方式和適應了水上環境,因此遭遇到其他中國人所未見過的問題。本文除了努力展示這部份人的情况外,還力圖在他們的家庭和親屬範圍內就上述問題作出某些回答。我們已經看到,雖然適應環境的過程限制着Tán-Ká 漁民的家庭和親屬的關係,但那無可爭辯的中國結構仍然延續下來。很淸楚,還有很多水上居民的社會組織形式我們未能提及。但是,對於他們的生態環境所作的分析和對於其傳統技術所作的探討似可爲硏究水上居民提供一個實際基礎。

圍網捕魚法

淺水繩拉和籠網捕撈法

插圖摘自“Lorchas, juncos. e. outros barcos usados no sul China”一書(澳門官印局,一九八五)

作者的話

由於澳門文化學會的鼎力支持,爲寫本文而進行的調查才得以圓滿進行。對於該會,我深表謝意。在此,一併感謝爲我提供了後勤支持及有關航海和捕魚技術諮詢的澳門海事署。誠然,本文中的任何錯漏均由作者負責。

這裏陳述的觀點有很大的局限性——寫作本文是爲了報答文化學會給予的支持,僅屬於本人從社會人類學和文化的角度硏究澳門漁民社會的計劃的初探。這樣,由於寫作倉促,不過是記錄了在調查硏究過程中的思想火花。目前,我僅限於把分析中的問題勾出輪廓,採用的素材也是未經深思熟慮過的。爲了上述的目的,本文採用好像與瞭解情况的讀者暢談的風格。但是說「瞭解情况」,不一定就意味着精通人類學或者素諳本文所述的種族領域。

張小玉譯

參考書目

Anderson, Eugene N.

1970 The Floating World of Castle Peak Bay. Washington D. C.: American Anthropological Association.

Au Lai-shing

1970 "The long-line fisheries of Hong Kong". Hong Kong Fisheries Bulletin, I:5-18.

1972a "An Inventory of Demersal Fisheries in Hong Kong". Proc. Indo-Pacific Fish. Comm.13(III)270-297.

1972b "The Status of the Hong Kong Trawling Industry". Proc. Indo-Pacific Fish. Comm.13(III)262-269.

Baker, Hugh

1968 Sheung Shui, A Chinese Lineage Village. Palo Alto: Standford Univ. Press.

1979 Chinese Family and Kinship. London: MacMillan.

Barbosa Carmona, Artur L.

1953 Lorchas, Juncos e Outros Barcos do Sul da China.

Macau: Imprensa Oficial.

Brito Peixoto, Rui

1987 "Gente do Mar, Gente de Terra". Revista de Cultura, Edição do Instituto Cultural de Macau, nº 2. pp9-22.

Castello Branco, D. Manuel

1981 Embarcações e Artes de Pesca. Lisboa: Lisnave.

Chen Hsu-ching

1946 Tanka Researches. Canton: Lingnam Univ. Press.

Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Gov. of Hong Kong.

1966 Annual Report. Hong Kong: Government Printer.

Freedman, Maurice

1958 Lineage Organization in Southeastern China. London: The Athlone Press.

1966 Chinese Lineage and Society. London: The Athlone Press.

Ho Ko-en

1965 "A Study of the Boat People". Journal of Oriental Studies. vol 5, nº 1-2, pp1-40

Naval Intelligence Division

1944 The Fishing Craft and Fisheries of Hong Kong. London: Admiralty.

Pasternak, Burton

1968 "Agnatic Atrophy in a Formosan Village". American Anthropologist 70:1:93-96.

Potter, Jack M.

1970 "Land and Lineage in Traditional China". In: M. Freedman, ed., Family and Kinship in Chinese Society. Palo Alto: Standford Univ. Press.

Sahlins, Marshall D.

1961 "The Segmentary Lineage, An Organization of Predatory Expansion". American Anthropologist. 63.

Serviços de Estatística e Censos, Gov. de Macau

1987 Inquérito ás Embarcações de Pesca. Macau.

Stather, K.

1971 The Evolution of Fishing Craft in Hong Kong-1947 to 1971. Hong Kong Fisheries Bulletin.

Ward, Barbara E.

1955 "A Hong Kong Fishing Village". Journal of Oriental Studies, nº 1, pp195-214.

1965 "Varieties of the Conscious Models: The Fishermen of South China". In: M. Banton, ed., The Relevance of Models for Social Anthropology. London: Tavistock, pp 113-138.

Wiens, Herold Jacob

1954 China's March Toward the Tropics. Hamden: Shoe String Press.

Wolf, Marjery

1970 Child Training and the Chinese Family. In: M. Freedman, ed., Family and Kinship in Chinese Society. Palo Alto: Standford Univ. Press.

*畢業於實用心理學學院和政治社會科學學院,獲劍橋大學社會人類學碩士學位,澳門文化學會獎學金享有者。