京都外國語大學的亞洲圖書舘有一本稀有的書,是喬治·布斯凱寫的《當今日本》(Le Japon de nos Jours),他是一位法國的法學家,1872年至1876年在日本居住。這本書,埃德蒙·龔古爾(Edmond Goncourt)和阿路易濟烏·阿澤維度(Aluízio Azevedo)都曾參考過。這本書是十分罕有的,祇有法國的專門圖書舘裏才找得到。作者的名字,無論是十九世紀或是現代的哪一本人名詞典中都沒有提及。即使是最深入硏究的著作,儘管提到了這位法學家在日本的一段經歷,但仍然沒有塡補書目上的空白。據作者自稱,他於1872年初奉召去担任駐日本政府的法律顧問之職。他的這本書是從一個置身遠處的、客觀的觀察家的角度寫成的。巴西硏究人員路易士·丹塔士評論時說:“《當今日本》一書,篇幅浩大,談及的事項很多,從有關日本地理與歷史的基本知識起,到政治上與藝術上的見解止,所以它可稱得上是1870年這個時代中對有關日本的知識的一個歸納和刷新。該著作中有許多注解提到了一些專門的作者,有法國人、英國人和德國人,也提到了一些同時代的出版物,例如當時在江戶(即現在的東京)和橫濱出版的英文報紙,這使得該書成了一份堪稱典範的通俗化著作,同時又是一份內容豐富多彩的著作,一份材料新穎的著作,而且又是一份由作者這位孜孜不倦的旅行家的親身見聞豐富了內容的著作。我們之所以對喬治·布斯凱的《當代日本》一書感到興趣,是因爲阿路易濟烏·阿澤維度曾以它爲材料來源而廣泛加以利用,甚至還以它爲藍本構思了自己的那本書。實際上,《日本》(O Japão )這本對日本自開國神話傳說之時起直到明治維新前的內戰爲止的歷史加以綜述與評議的書,同喬治·布斯凱的著作的“導言”的行文段落是一致的,甚至在內容上也部份是一致的。”(1)

在到達澳門之前,布斯凱曾對日本文明進行過廣泛的評論。他注意到了當時在日本尤其是日光一帶十分流行的觀音崇拜和陽具崇拜。他對日光這地方的冬雪美景爲之心曠神怡:“凡是祇在夏季看過日光這地方的人,對於冬天的無法形容的美好風光,祇可能有一個十分模糊的槪念,而在冬天,我們却處處可以看到太陽光下的冰冰雪雪。”(2)布斯凱認爲,在德川幕府時代的與世隔絕的情况下,日本是幸福的:“這個民族有它自己的文明,這種文明肯定同我們的文明是大不相同的,也可以說是比我們低得多的,但無論如何又是十分完整,十分有其邏輯性的。他們是幸福的。我們同他們的接觸、我們的道德風氣、我們的那些能觸發他們的需求與慾望的工業機械,他們由於無知而不受其影響,但是,我們這些東西,能給他們再增添一點點幸福嗎? 這是一個唯有未來才能解答的大問題。”(3)這段評論,懷舊復古的心情溢於言表,所懷念的是那個深沉的日本,而這種懷舊心情,是當時其他一些日本通們,如小泉八雲(Lafcadio Hearn小泉八雲是美國人,取了日本名字)、文塞斯勞·德·莫拉伊斯(Wenceslau de Moraes)或埃德蒙·龔古爾,都共有的。

同大阪的繁華熱鬧相比,京都在布斯凱看來就顯得荒凉。他有一段輓歌式的文字談到了京都. “京都,天皇們的舊都,帝國的搖籃,放射出從中國引進的科學、禮節與藝術的光芒的火爐。”(4)他在一段較爲入世的評論中談到了日本的揮霍浪費。他把這種現象歸因於佛敎的影響:“我們周圍的一切都是過眼雲煙,人生若夢;世上有什麼是持久的呢? 這是佛敎的令人心酸的智慧多少多世紀以來一直再三提醒我們的。”(5)他指出了日本人有一種同阿里斯多芬相似的喜劇才能:“他們有高度的喜劇能力,有抓住可笑事物,使人間的種種事情當中古怪有趣的一面突出顯現出來的才能。”(6)但是他也指出了日本人偽裝的本領和說謊的無限的才能。至於基督敎,布斯凱提出了一個日後爲莫拉伊斯和小泉八雲所重復提出的見解:“日本原先是不懂得排斥異己的,是别人把這個敎會日本的。這是一個惡劣的榜樣,到頭來,誰向日本提供了這個榜樣,誰就自食其果。”(7)

聖多明各敎堂正門外馬路一瞥(一八三六年) 作者:喬治·錢納利

(19.5×28cm賈梅士博物院收藏)。

布斯凱離開日本後就到了中國。中國的一潭死水狀態,給他留下深刻印象。在他看來,廣州是一個“大垃圾堆,它在自己的城牆中囚困着十分稠密的、醜陋的、粗野的人口。”(8)

布斯凱接着就搭乘英國輪船“星火”號到澳門去。從廣州到澳門,航程十小時。沿途有許多海盗。旅客都帶了武器。布斯凱回顧說,1556年建城的澳門,是歐洲在中國的最古老的定居點。這個貨物集散口岸是明世宗皇帝爲了酬答驅除海盗之功而賜給的。1877年時,這塊殖民地有三萬五千居民,其中五千人有葡萄牙血統。

這位法國旅行家回顧了澳門原先的繁榮强盛以及後來由於香港的設立而走的下坡路:“即使未到澳門之前,你就會一再聽到人們不厭其煩地說,這個昔日對整個中國甚至對日本也施加影響的興旺强盛的城市,今天祇剩下自己的影子,它煊赫一時的日子已一去不復返了。這個葡萄牙的定居點眞是多災多難:先是1842年條約把香港割讓給了英國人,他們就趕緊把香港變成一個自由港,這一來,大部份的貿易就轉了個方向,澳門成了一個蹩脚的停泊所和苛刻的海關。1846年葡萄牙女王取消了關稅也無濟於事,因爲元氣已經傷了,貿易集散口岸的角色已經被别人奪走了;接着,英國的報刊和英國外交當局又一再發動宣傳,使得原先是澳門一棵搖錢樹的苦力買賣被取消了;最後,1874年,一塲可怕的颱風,加上火災,徹底摧毁了這座城市,現在它才剛剛勉强恢復元氣。”(9)

布斯凱接着對澳門進行了描寫:他談到了上面屹立這城市的那些山丘,這座城市“像一條長堤尖端的燈塔一樣伸進海中”。

他强調了澳門的西方風貌:“祇要一踏上陸地,就有一種感覺,彷彿剛才走過的路程是四千法國古里(lieues),彷彿自己是忽然從中國到了歐洲。高處的景貌,像是法國南方的一個外省城市,街道空無行人,彎彎扭扭,有密密麻麻的房屋,有敎堂,有修道院。在這裏遇到的確實是地地道道的天主敎,可以在一座大敎堂、四座區敎堂和許許多多小敎堂裏遇到它。不過,沒有哪一座有作爲古蹟的價値。

南灣沿着海邊伸延,正對東方;全市最漂亮的房子就在這裏;其中許多座都在1874年的颱風中被夷平了,但又從廢墟中重新興起。”當時築有許多砲台的澳門,是一個幾乎無法攻陷的要塞。和藹可親的軍官們講一口漂亮的法語。布斯凱是個反對英國的人。他强調說:“在距離本國這樣遠的地方,兩個拉丁文明的種族之間簡直產生了親如本國同胞之感,因爲雙方都被盎格羅--撒克遜的勢力所排斥。”眞是同病相憐……(10)

賈梅士洞

(照片、香港攝影師陳亞大約於一八七三年拍攝)

布斯凱接着就談到了澳門的居民:“再也沒有比澳門的居民更加混雜,更加奇特的了。歐洲出生的純種葡萄牙人爲數很多;這種人差不多全是各種軍政官員,加上一些商人;往下就是澳門土生,即父母雙方都是葡萄牙人但本人出生在中國的,再其次就是歐洲血統與中國血統不同程度的混血兒,他們約有四五千人;再其次就是一些經過幾個世紀同外國人接觸因而在禮貌擧止上帶上了一些本來沒有的特點的中國人;他們從事商業與各種各樣的行業。不幸的是,他們當中有些可憎的盗匪;儘管警惕性很高的警察大力勦捕,但仍未能把這城市的海盗淸除掉,這城市仍是他們的逋逃之所及窩贓之地。至於混血兒,他們時而接近葡萄牙人,時而與中國人打成一片,他們的生活,同歐洲人的社會是完全分開的,他們做生意,把自己的妻子深鎖閨房之中。”所有各個社會階級都在賭塲中聚會。也有一些外國人前來:“有些香港的歐洲人到這裏來碰碰運氣。”(11)當時如此,現在也……

布斯凱有一個星期天參加了聖約瑟的節日。祭壇上擺滿了鮮花,燭光輝煌。澳督若澤·馬利亞·洛波·達維拉主持了儀式,衞戍部隊持槍致敬,人羣俯身聆聽神父們的祝福。布斯凱參加一次隆重擧行的普天一律的崇拜儀式時,眞感到彷彿身處家鄉。

在澳門某條街道上走着的道姑,後隨着打傘的侍童。錢納利(速寫17.8×21.1cm)(賈梅士博物院收藏)

布斯凱同所有的外國來客一樣,也去參觀了澳門岩洞。他接受了那個認定大詩人的確在這岩洞停留過的說法:“那位偉大的詩人,在一次宮廷陰謀之後被逐出葡萄牙,先是被囚於果阿,後來又於1556年到這裏來尋求一處躱避敵人的避難所。在一處從那時起就設立的花園的中央,挨着一堆亂石的一側,從那裏,一大片海景盡收眼底,岩石當中挖出了一個岩洞,據說,他那不朽的《葡國魂》就是在這裏寫成的。本來,這樣一個偉大的古迹,會使這些地方帶上一種幽怨的魅力,但可惜這個地方的業主的審美觀太差,他不但把岩洞的牆壁都刷成了白色,而且安放了賈梅士的一個半身塑像,加上一些題詩,一切都弄得俗不可耐。周圍的牆壁上可以看到用各種文字寫下的平庸之作,要列一張單子就太枯燥乏味了。看到愚夫們如何得意洋洋地力圖托庇於天才的蔭蔽之下,並且把無名之輩同大名鼎鼎的人物硬扯到一起,眞是使人心裏不是滋味。”(12)

布斯凱在後面又談及颱風的後果以及中國勞工出發去秘魯之前居住的棚屋:“衆所周知,今天,葡萄牙政府在英國的一再要求下,已經放棄了這項商業業務;它也的確無法再讓那招募這些可憐人的業務中出現的壓迫欺凌現象繼續下去,這些人往往是中了可恨的圈套上當受騙的。其實倒不如一面取消販運者的盤剝,一面又給澳門保留這門生意,因爲現在這門生意並沒有取消,祇不過是換了個地方,換了個形式,搬到了香港罷了”。(13)

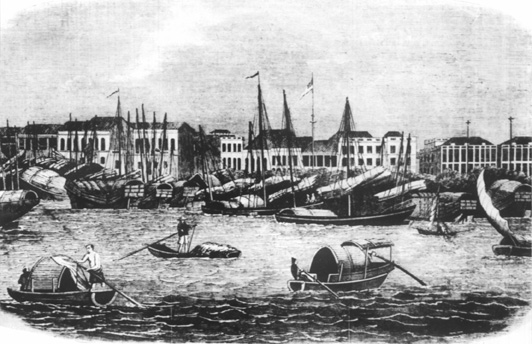

廣東的外國商行(1857年7月18日《倫敦新聞報》插圖,由香港新聞及報導社出版1840-1890年)

南灣旁邊的公園,是一處吸引遊人的地方。但是,由於陰雨連綿,布斯凱所稱贊的美麗的葡萄牙婦女就不願意讓他們最新式巴黎時裝挨雨淋打。這個法國人還對法國的高雅、享受與魅力大加稱讚:“澳門昔日就已經是一座享樂的城市,但是時運輪流轉,高雅的生活已經偃旗息鼓,等待更好些的時光。要欣賞同高朋交遊的樂趣,就祇能到純歐洲移民的園子裏(……)在那裏,外國人備受歡迎,人家以熱烈的言詞稱讚他的國家及其情操,說這話時的悠然自得、文雅細腻,都是無以復加的。法國儘管倒了霉,但是對自己周圍仍然有道義上的威望,仍然起文化上的影響,對這一點,我這次眞是大吃一驚:我國的文學、我國的藝術、我國的戲劇,尤其是巴黎,尤其是那到了天涯海角都繫人夢魂的神奇的巴黎,塑造着我們這些講拉丁系語言的鄰居們的心靈,也爲他們的言談提供了內容。”在澳門,法國文學是人們所熟悉的:“人們懂得向來客證明,沒有法國的讀物,就沒有什麼智力文化,人們向來客引據了維克多·雨果和繆塞的著作,他們鏗鏘的詩句,經葡萄牙淑女們朗誦起來,眞是毫不減色。還有一個使人心醉的習俗,那就是宴會結束時,主婦向每一位貴賓都要說一句客氣話,這時就要祝一次酒。首先就是祝賀法國的新生和治好創傷;每次這樣擧杯,人心潮澎湃。晚會是在總督家裏結束的,人們親如一家的喝茶。”(14)

布斯凱在報導的最後,對澳門的光輝業績和葡萄牙的殖民事業唱起頌歌:“澳門給人的印象是它以充沛的精力對命運進行鬥爭,要重新奪回它曾在殖民世界中長期光榮地佔據的一席地位;我們離開澳門時,祝願里斯本政府的努力能夠奏效。葡萄牙人對待中國人的做法,同英國人是不同的:他們並不以暴力粗暴對待中國人,而是寧可採取說服的辦法。對於每一套制度的優劣,我們原則上不加以評判,而且我們還考慮到,一方是有了兩個世紀歷史的殖民事業,另一方是僅僅三十年的接觸,彼此之間自然是有差異的,但仍必須承認,在澳門得出的結果是更爲可取的,而且澳門本地人似乎比香港的更爲順從,不那麼粗野。”(15)

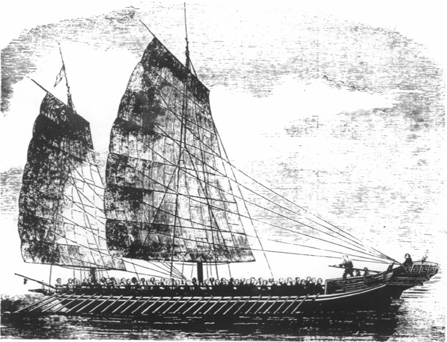

中國海盗船(1857年1月31於“倫敦新聞報”發表)

“註末說明”

喬治·布斯凱解釋了他的使命的性質:“1872年年初,我受命担任日本政府的法律顧問,在日本住了四年,我抓住了每一個機會通過具體事例去瞭解這個尚未爲人們所熟悉的民族的外部生活。”他又說下去:“我看到了在我眼前展開的是一個同我們的文明相比更爲歷史悠久、同樣精美、成熟性也不相上下的文明。我對日本文明同我們西方文明之間的種種差異之處感到吃驚,就去追根究底,去打聽這個國家的結構情况,它在美學上和道德上的現象,硏究它的行爲的心理。”(“前言”,第一卷,第p.3頁)。他注意到了日本的潮濕,認爲這是“極爲難受的”。

布斯凱用了幾頁的篇幅介紹了葡萄牙人在日本的歷史。他提到了费爾南多·門德斯·平托:“一位名叫門德斯·平托的葡萄牙冒險家似乎是第一個到達日本(1542年)的歐洲人。某些‘大名’(即諸侯)醉心於學習火器的使用,他們對他給予熱烈歡迎,因而他的同伴們後來又再到日本來,隨後又帶來了一些早在澳門定居的耶穌會神父。葡萄牙人的主要定居點是在九州海岸的平戶。”(第32頁)

布斯凱對德川政權的富强昇平大加稱讚:“如果說,各國人民的幸福就在於平安無事,那麼,地球上肯定沒有哪一個黃金時代能與這個時代相比。”

布斯凱一直都稱讚日本的美,但他看不起日本人穿着的西方服裝,而且注意到了日本人處處都在說謊:“人們說謊,或則是爲了消遣,或則是由於漫不經心,或則是爲了練練口才,或則是表示輕蔑,或則是由於煩燥,或則是出於胆怯,或則是受到外界推動,甚至於最後是由於成了習慣。”(第62頁)他注意到了節日(相撲)之多。至於風俗,他指出了男子向女子獻殷勤的現象在這裏是不存在的:“這裏沒有什麼向女子獻殷勤的做法:我們那邊的求愛的詞藻,他他聽了祇會聳聳肩。”(第96頁)。他描寫了“切腹”自殺的習俗。

布斯凱在他的遊記中提到了鐮倉、箱根、江戶和大坂。他對京都進行了描寫:“京都是一個木頭的大凡爾賽,又整齊、又荒凉、又陰沉沉,生命已經拋棄了它而躱到了江戶那里去。在那裏,處處都可以看到享樂的痕跡,但處處都看不到勞動的痕跡:這裏有奢侈的商業、絲綢店、小擺設、茶館、三味絃說唱會,總之,一個凋萎過時的巴比倫城的那一套,都應有盡有。”(第190頁)但對於日光這地方,布斯凱則感到心花怒放:“在崎嶇的深山偏僻之處,有一條壯觀的大道,兩邊聳立着數百年之久的參天大樹,這條人道攀登到積雪的玄武岩山峯上,處處流水潺潺,山泉隆隆。這就是權力要休息的地方,這就是日本最偉大的人物一旦成了神之後要安眠的地方。(……)日光的那些陵墓,其壯觀與保存之好,超過了日本的其他廟堂:即使是京都,儘管這個偉大的神聖之城如此豪富,也無法與之比擬;但是日光眞正高超之處,在於它的景色給人產生的壯觀印象。到了權現樣宮面前,正如到了巴黎聖母院面前,到了布爾日,到了羅馬或雅典一樣,人的心靈感到頓時得到了昇華,但同時又自覺渺小。面對這些堆砌起來的石塊、這些巨大充匹的屋頂,這些永恒地服喪帶孝的樹木所巧妙地組成的鑲邊,簡直使人看了目瞪口呆。”(第216頁)。

1985年,曾有人對阿路易濟烏·阿澤維度的《日本》一書發表書評:“當時西方有一股好奇心的浪潮,對構成今天的日本的那些神秘的島嶼感到好奇。對日本的嚮往風靡了歐洲人的心靈。而阿路易濟烏·阿澤維度則對日本這個國度及日本統治者和人民力圖保持其本身特色的孤立主義努力特别敏感。我們這位小說家,同許許多多其他歷史學家和日本通一樣,對日本民族形成過程中的傳說人物感到入迷,對於那爲美國利益服務的佩里海軍大將1853年盛氣凌人地打開日本對西方貿易一事,他認爲這做法敗壞了本地的優良品質,使得這些島嶼多個世紀紛爭後好容易才取得的和平得而復失。”

對日本美術的發現,給歐洲偉大的印象主義運動帶來了啓發。歐洲文明的高雅人士,如饑似渴地憧憬東方的異國文化,對一切有關日本的談論都像着了魔似的。

阿路易濟烏在其《日本》一書中以五章的篇幅向我們展示了“一個全民族二十二個世紀以來埋頭積存下來的傳統所組成的深不可測的天地,”這是該書開宗明義說的話。它介紹了該民族自從神話時代起到幕府制建立以及幕府制於1867年消亡時爲止的歷史。

他談到了西方人同日本的稀少的接觸、馬可勃羅的不完整的史料、費爾南·門德斯·平托的閃閃發光的報導,耶穌會敎士們尤其是聖弗朗西斯科·沙維爾的工作,葡萄牙人與荷蘭人的來到,基督徒們的悲慘遭遇,美英法等國的貪婪。(……)這本書印刷精美,並附有路易士·丹塔士的一些寶貴的註解,這些註解是“理解阿路易濟烏·阿澤維度《日本》一書的鑰匙”,在註解中,這位評論者對那位小說家的原著時而加以修正,時而加以補充。見法比烏·盧卡士:“阿路易濟烏·阿澤維度的《日本》一書”,載於米納斯吉斯《文學副刊》,第971期,1985年5月11日,第10頁。

軍波 譯

《文化雜誌》海報

由澳門北面看到的南灣(公元1824年)

作者:羅伯特·依路特

水彩畫:58×109cm

(賈梅士博物院收藏)

註釋:

(1)路易士·丹塔士:阿路易濟烏·阿澤維度《日本》一書的“前言”(聖保羅,羅斯維塔·肯姆夫出版社,1984年版),第7-41頁。

(2)喬治·布斯凱:《當代日本及遠東的各停泊點--包括三幅地圖的著作》(巴黎,阿歇特圖書公司,1877年版),第一卷,第219頁。

(3)同上,第227頁。

(4)同上,第228頁。

(5)同上,第245頁。

(6)同上,第394頁。

(7)同上,第二卷,第115頁。

(8)同上,第332頁。

(9)同上,第334頁。

(10)同上,第336頁。

(11)同上,第337頁。

(12)同上,第338頁。

(13)同上,第339頁。

(14)同上,第340頁。

(15)同上,第341頁。