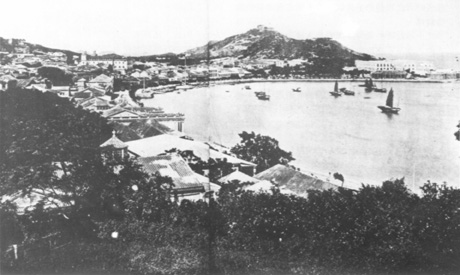

一八七○年左右的澳門南灣。右側嘉思欄前面,可以看到當時剛剛開始興建的軍人俱樂部的脚手架。(本照片刊登在約翰·沃納於一九七九年第二次修訂出版的約翰·湯姆森早期攝影作品集《中國,它的國土和它的人民》)

一八七○年左右的澳門南灣。右側嘉思欄前面,可以看到當時剛剛開始興建的軍人俱樂部的脚手架。(本照片刊登在約翰·沃納於一九七九年第二次修訂出版的約翰·湯姆森早期攝影作品集《中國,它的國土和它的人民》)

從歷史上看,葡萄牙總是首先實行新的政治、社會主張。它在自我糾正,避免失誤方面表現出的能力是無與倫比的。它以不連續的躍進方式進步,可以由歷史的落伍者一躍而成爲先鋒。這大槪正好可以解釋爲甚麼葡萄牙這個小小的民族可以獨立於世八百年之久,以及爲甚麼葡萄牙帝國在其歷史的一半時間里曾經征服了半個世界。

在廢除死刑方面,葡萄牙走在文明世界的前列,在廢除奴隸制方面,它依然不甘他人之後。

可是,在這個問題上,直至今日我們還依然承擔着通過大西洋向美洲販運奴隸的主要責任。

在政治上,葡萄牙很晚才進入自由主義,但是革命之後,葡國推出的憲法在充分自由的歐洲各國的基本法中是最先進的。

然而,對於全世界來講,談起葡萄牙,人們講的最多的是“佛朗卡鎭事件”,而不是“九月革命”;在世界歷史上,代表葡萄牙十九世紀前二十五年的人物是唐·米格爾,那個文盲,徒手鬥牛士,而不是唐·彼得,那個頭腦淸晰,有敎養的自由主義者。這暫不說,對於葡萄牙所進行的,許多國家都未做到的,毫無保留的及無條件的非殖民化,直至最近仍被人們理解爲是葡萄牙拋棄了需要受到保護的手無寸鐵的人民。

儘管葡萄牙不斷地自我完善,人們仍然祇看到它的污點,諸多有力的事實也未能糾正那些外國人的看法和他們由於政治利益的需要所做的種種解釋。

十六世紀的光輝年代過去之後,澳門曾經被人們忘却了,它重新被世界記起已經很遲了--那是三個世紀之後的十九世紀,其時,象徵財富的日本銀子已經在鴉片煙的煙泡裏黯然失色了,一個完整的大帝國的雄心也在鴉片煙霧中消失得無影無踪了。十九世紀從歷史的遺忘中醒來的澳門這時是一個培養惡習的中心和國際犯罪的典範。

使澳門再次顯赫於世的根本原因就是鴉片和苦力販運。

從十八世紀末直至第二次世界大戰,無論鴉片還是苦力販運一直爲那些直接或間接地與澳門有關的人士所注意。

如果說鴉片招致國際上對澳門的譴責,那麼苦力販運在世界歷史的那個特殊時刻亦引起巨大影響。它在世界上的不同地區,在文化發達的歐洲的報紙上,外交部,議會裏,甚至大街小巷都引起極大反響。那時的歐洲剛剛對買賣奴隸給予道義上的批判,並第一次把巨大的經濟利益置於人道原則之下。

從十九世紀上半葉末開始,苦力販運的影響越來越大,這是因爲當時奴隸制已取消,大量的甘蔗,棉花種植園缺少勞動力。

於是很多南美國家轉而接收中國的靑年人。這些人想逃避貧困,離開家鄉那被洪水淹沒的稻田。由於激烈的政治、社會動蕩沉重打擊了他們的國家,他們要逃離那無望的生活。

第二次鴉片戰爭之後,中國開放了它的港口。這不僅對西方工業打開了大門,同時也爲那些打算離開中國的人打開了出路。這些人要離開這個世界上人口最多的國家去外面謀生。

當時在中美、南美,甘蔗種植園需要大量的勞動力;而在北美,修鐵路,開發礦山,以及加利福尼亞的大型棉花種植園也都急需人手;在澳大利亞,情况也是如此,祇不過那兒的規模小一點。

那些自願到中國的自由港或到外國殖民地尋求移民國外的中國人顯然滿足不了上述的需要,因此,華工招募者便應運而生。它的出現完全打破了人際關係的所有規矩。

依東方人的看法,在特殊情况下是需要中間人的。因此,招募華工去美洲的招工者產生之後,他們這一行便發展起來了。它的發展造成了一個不正常的局面:即把人當作做生意的對象,這與在那時不久之前剛剛被廢除的,遭人譴責的奴隸制十分相似。

西方的大國在美國北部以武力取得勝利後曾推行奴隸制,爲此,他們感到自責,因而急於想從這種負罪感之中解脫出來。對於他們不希望出現的苦力販運他們當然地表示反對。

英國率先表示反對。當然這與一些政治經濟問題不無關係,那些問題涉及到其他大國與大不列顛帝國之間的競爭。

但是在苦力販運的問題上,道德標準終究高於倫敦政府的狹獈的實用主義意圖。

按照中國的傳統,皇帝並不希望自己的臣民移居國外,甚至把移民視做叛國而要殺頭的。因此,移居夢想中的美洲富國的行動便受到朝廷的反對,禁止離開中國的命令迅即實施。對外開放的門戶祇剩了小小的澳門內港。

在那之前不久,澳門曾是中國唯一的販運鴉片的口岸,現在它同樣是中國獨一無二的苦力販運的交易塲所。下列統計數字淸楚地表明了澳門作爲販運華工的中間商的越來越重要的地位:

一八五六年,經澳門的移民人數爲二千四百九十三,十年之後,這一數字上升到一萬零七百一十二。到一八七三年,又增加到一萬三千零一十六。這使得當時的澳門葡人政府受到了國際上的譴責。

其實早在各國聯合反對苦力販運生意並做出最後通牒之前,葡萄牙已經決定結束這種不光彩的生意,它的利潤根本不足以掩盖其丑惡。

於是,反對苦力販運的運動立即展開,它的發起人是安德拉德·科爾沃,一位歷史上並不多見的畢生投入殖民地事業中的葡萄牙政治家。

澳門本來可以,也應該成爲一個大貿易中心

在澳門,反對苦力販運的運動獲得了幾任總督的支持,他們是彭德奧爾塔,塞爾吉奧德蘇沙,特别是聖·賈拿里奧子爵。由於苦力販運,在澳門產生了一些爲外國人招工而服務的新行業。當時外國招募者在澳門等待從中國內地招來的華工,在內港還泊有他們自己的船隻。

儘管這門“生意”迅速擴大,但是對於澳門,它並非有利可圖的買賣。正如安德拉德·科爾沃所說的那樣--“……經澳門進行移民並沒有促進澳門貿易發展,相反,它好像耗盡澳門的精力及耗費了大量自然財富。澳門本來可以,也應該成爲一個大的面向全世界及中國市塲的國際貿易中心。可現在的情况却是:往來澳門的貿易幾乎祇限於供應自己的消費需要,商船僅在本地區沿海航行,進出口用的大噸位船和中國帆船主要用於運輸鴉片”。當時澳門和帝汶的總督聖·賈拿里奧子爵也持有同樣看法,他在一八七三年寫道--“葡萄牙民族背上了壞名聲,其實葡國並不是從苦力販運中獲利最多的國家。販運勞工主要壯大了外國(西班牙,秘魯等)並受到外國資本的控制,它使外國公司和代理商發了大財。儘管也增加了澳門的公共收入,爲澳門的貿易和資金流動創造了機會。這些當然是有利於澳門居民的。”

從道德的角度看,那些等待出海的數以千計的靑年華工受到的待遇簡直無異於非洲奴隸。澳門政府的有關規定也沒起到甚麼作用。

招工者一般都是受僱於别人,而那些人也是爲八個在澳門合法註册的外國公司工作的。招工者的任務是從澳門出發前往中國出地尋找招募對象。

爲了完成事先定下的招工指標,也爲了避免由於未完成任務自己經濟上蒙受損失,招工者們採取了各種各樣的手段從鄉下招收勞工,有些甚至是比少年略大一點的靑年人。

招工者向那些華人保證將會發大財,並許諾他們肯完可以回國。用這種手段,他們招到了大批願意移居外國的人。這些人住滿了當時遍佈澳門的“招工舘”。

被招來的華工來到澳門後如果對自己的決定反悔的話,就會立即被關起來。其空缺會由另外的人頂替。頂替者會因此收到一筆錢,但是他要向一個政府委員會表示接受僱用條件並聲明是自願移民。

大部分華工,很多都是在被迫的情况下,被販運往秘魯或古巴。在那兒--正如哀薩·德·格洛斯所說的─勞動力短缺,不少工作都有賴於來自澳門的移民。

中國福建東南的厦門一帶的華人(原載於約翰·湯姆森早期攝影集《中國,它的國土和它的人民》)

中國福建東南的厦門一帶的華人(原載於約翰·湯姆森早期攝影集《中國,它的國土和它的人民》)

雖然澳門有保護勞工的法律,但實際上局勢並未受到控制。一個中國使團在一八七二年曾經在一份文件中向當時的香港總督介紹過販運華工的情形。其中詳細叙述了那些招工者信口雌黃向蒙在鼓里的鄉下人大肆許願騙人上釣的伎倆。文件中這樣描述:--“有些來自鄉下的華工被蒙騙而來。當他們到達澳門後才瞭解到自己的處境,眞相大白,有的人就不再打算移居國外了。可是,這些人會被立即關進單獨的房子遭到鞭打。然後再被帶到一間棚子去見一個所謂官方代理人,回答是否願意移民的問題。如果誰回答說不願意,他將會受到嚴厲的懲罰,理由是他接受了訂金又反悔。招募者也整日跟在他的後面不停地指責。所謂官方代理人對反悔者的懲罰更加嚴酷:他們被帶往另外的地方屢次遭到鞭打,直至改口說自願移民去做苦力。第二天,他們才被帶到眞正的官方代理人那裏去重新問話。

這些鄉下來的苦力被懲罰搞得心驚肉跳,唯有屈服外界壓力而逆來順受。他們當中的不少人從沒有見過一個外國人,更很少有人出過國,甚至連澳門也沒有到過。如今,他們遠離家鄉,一旦走頭無路起來造反,在這擧目無親的地方又能向誰求助呢? 也許有人會勸他們悄悄逃走,但是,他們會被重新抓回,關進單獨的棚子,再次受到殘忍的鞭打,直至無力反抗”。

澳門之外的形勢無法控制,澳門市內的管理監督工作也無法正常進行。那些違法者根本無視法律規定,甚至不理會當局的直接監察。在澳門水域之外停泊的輪船上情况更加惡劣。儘管葡萄牙政府曾經對於苦力運輸船的衞生條件,飲水,苦力的活動空間及住處光線等等方面都做過細緻的規定,那兒的華工仍然受到非人的待遇。

英國議會提供的運送苦力途中喪生者的統計數字很能說明問題:從一八四七年一月至一八五七年十二月,從中國出發的華工總數爲二萬三千九百二十八人,他們當中竟有三千三百四十二人死於航行途中,死亡比例高達百分之十四。

當時的葡萄牙駐秘魯領事在一封信寫給澳門總督的信中說:“從中國到秘魯的移民有一半在海上喪生,有時甚至超過半數,他們往往死於壞血病和其他疾病”。

發生在一八七○年年中的“德洛雷烏加特”號事件便是一例。

“德洛雷烏加特”號輪船是載着六百名華工離開澳門的,它的目的地是中美洲的卡亞俄港。這艘超載航行的八百噸輪啓航不久,船上就出現了暴動的苗頭。船艙的空間實在太小,而且不允許華工們到甲板上去。在前三個星期的航行中,華工們簡直像囚犯一樣被關在船艙裏。後來才允許五十個人一組每天放風一小時,但要受到荷槍實彈的船員的監視。

儘管如此,騷亂仍時有發生。其中一次,有十八個華工甚至由甲板上跳進大海逃生去了。

情况進一步惡化。華工們的水和食品供應越來越少,由於定量不夠,有時可憐的華工們不得不掏出僅有的一點點錢向貪婪的船員換取一小杯水喝。

疾病迅速在華工中蔓延開來,當船在夏威夷靠岸時,從船上搬下大量屍體和傷員。當地報紙第一次向全世界揭露了這一事情。關於那些不幸的盲人,殘疾人的描寫,以及華工因營養不良,傷寒,壞血病,腸炎而喪生的駭人聽聞的報導,赫然出現在當地各份報章上。

“德洛雷烏加特”號輪晚些時候抵達了卡亞俄。當時的葡萄牙駐秘魯領事在寫給澳門總督的一封信中曾經這樣談到“德洛雷烏加特”號抵達秘魯的情形:“這艘來自澳門的薩爾瓦多輪船抵達時祇帶來了四百八十六名華工。據船長說,在航行途中,有四十三人由於患病在火奴魯魯島被扣了下來,另有七十六名因病死於航行途中。本領事得到的消息却稱華工們在航行中受到了很好的待遇。”

一位作家領事在其任期之初採取的措施

“八年之前,曾經有一個中國人來到古巴,他並非移民身份,而是以澳門公民的身份來古巴的。這位醫生受僱於一艘販運華工的船上工作。當他一到達這裏,警方即認定他是無證移民馬上把他拘捕了。他被送往苦役塲做苦工,在那兒熬了十八個月之後,他終於有機會逃出來到了本領事舘,申明自己是葡籍。當時,他已被苦役折磨得不像樣子了,反應都變得遲鈍了。我於是立即强烈要求當局立即釋放他。可是努力了一個月之久仍不見回音。那個華人的情形依然如故。”

上面這一段尖銳的文字是哀·德·格洛斯寫的。他是當時葡萄牙駐哈瓦那的領事。這位作家在古巴的任職是他生平的第一次外交使命。

哀薩·德·格洛斯,這位“總是面帶微笑,以旁觀者的姿態觀察事物”的作家,也不能對眼前天天發生的悲劇置之不理了。然而他却無能爲力。於是,他寫了一封措詞激烈的信給葡萄牙外交部長,反映了當時的情况,並要求部長採取措施解決問題。

這位作家外交官淋漓盡致地揭露了那些苦力的僱主們的行徑以及當局與他們狼狽爲奸的丑惡面目。他這樣寫到:“那些古巴的庄園主在失去奴隸的前夜就打算向華工發洩仇恨。對於他們來說是把印地安奴隸換成了從外輸入的奴隸來奴役。”

哀薩·德·格洛斯淸楚地瞭解一八七○年初在古巴的亞洲勞工所遭到的非人待遇和他們的生活及處境。他寫道:

“根據一項苛刻的當地法律,八萬名勞工要忍受庄園主的剝削,當局的專橫,警察的敲詐和地方政府的苛求。儘管本領事進行過交涉,這種不公正的局面並無絲毫改變”。

在他的第一次外交使命中,哀薩看到了“新世界”中存在的“新奴隸制”。他曾經這樣描寫道:

“閣下知道,該項立法的主要內容是下面兩點:第一,在一八六一年之前來到此地的移民是自由的,並有權獲得外籍身份證。有了這個證件便可以在本地定居下來;第二,那些一八六一年之後到來的移民一旦完成了第一期勞動合約就必須離開此地兩個月或者再續簽六年期限的勞動合約。

這僅僅是法律,在執行當中往往有法不依。一項舊條文規定華工完成了第一期合約後要由僱主交給地方當局把他們關進‘華工營’。‘華工營’是此地最有特點的機構之一。每個縣城都設有自己的華工營,其實就是茅草棚。完成了第一期合約的華工像囚犯一樣被關在裏面,直至他們簽了新的勞動合約。‘華工營’有兩個作用:第一,充分利用還未簽新約的華工的勞動力;第二,防止華工自由簽約和在內地草叢中迷路,避免使這些分文不掙的華工失去莊園主的監護和控制。對於這些華工,地方當局也監視得很嚴密,就好像對待苦役犯一樣。‘華工營’大部分衞生淸潔條件差,無秩序,生活是非人的。對華工的食品供應由低劣的酒店負責,酒店老板通過競爭得到供應華工食品的生意後,在做飯時偷工減料,大發橫財。而受苦的是那些華工。他們唯有默默忍受,直到再與莊園主簽訂新合約後才可離去。實際上,‘華工營’的生活不過是兩次奴隸勞動之間的間歇罷了。”

上面就是哀薩·德·格洛斯描寫的華工的現實情况。從法律上講,這些華工具有有效的文件是受到葡萄牙政府的保護的,但是,法律是法律,哀薩所講的現實却是完全不同的另一回事:

同上(原載於約翰·湯姆森早期攝影作品集《中國,它的國土和它的人民》)

--“按說,在‘華工營’中的大部分華工是一八六一年之前到達古巴的,他們有權獲得葡籍身份證明。但是在當時的懲罰性的規定下,他們不但根本無法申請自己的身份證明,而且被剝奪了所有合法權益。換句話說,法律解放了他們,而具體規定却使他們淪爲奴隸。另外還有一大批一八六一年之前來到古巴的華工是在鄉下或內地從事第二期合約的勞動,他們根本無法來哈瓦那的領事舘爭取自己的權利。因爲很少有老板會同意他的工人停工兩、三天來哈瓦那。他們會利用對其有利的規定條文橫加阻擋。情况就是這樣,這裏的華工中一部分被困在‘華工營’,另一部分去莊園工作無法回來,祇有很少的人可以得到葡籍身份證明及獲得工作自由的保障。”

鑒於上述這種情况,哀薩向他的部長提出有力的理由要求改善在古巴受到死亡威脅的數以千以的華工的狀况。他在給部長的信中寫道:

“古巴的勞動力十分缺乏,很多工程由於人手短缺不得不停頓下來。制定了奴隸解放的法律之後,這種情况更嚴重了。但是從古巴到香港或廣州去招華工來並不合算,因爲英國政府祇允許華工簽訂五年期限的勞動合約。因此輸入勞工的最佳辦法是經澳門招收華工。假如澳門關閉移民的大門將嚴重打擊古巴製糖業。因此,我認爲,我國政府的一切要求都會被古巴接受,因爲古巴正依賴於澳門。

因此,我請求閣下考慮我的意見。通過勞工事務改革,使得國王陛下的政府爲十萬華工申張正義,並反擊别人對我國的指責。無疑,西班牙政府會贊同這項正義的改革。從邏輯上講,一個已經解放了奴隸的國家不應再使勞工奴隸化。”

市政廳

哀薩·德·格洛斯在遙遠的古巴發起的保護勞工的進程在里斯本引起了反響。安德拉德·科爾沃部長建議採取根本性的措施解決問題,因爲他看到以往靠制定法規來限制的方法已經失敗了。當時的規章制度不少,可並沒有保護到任何人,更沒有挽回葡萄牙在國際社會上的面子。

他的想法就是徹底結束通過澳門進行的苦力販運。這樣來洗掉延續了十多年的耻辱。

徹底取締苦力販運的想法獲得了廣泛一致的同意。以往,市政廳做出決定時總是拖拖拉拉,瞻前顧後的。

澳門市政廳對苦力販運的態度淸楚地體現在一份批示上。當時,有一批中國人和葡國人遞交了一份請願信,表示反對澳門僱用華工體制中出一現的壟斷傾向。

那些請願者們企圖維護他們從事的華工販運的合法性,還堅持要通過價格進行自由競爭。

市政廳解決問題時採取的原則是:要保護澳門的“好名聲,好風氣”,促進“民衆的眞正福利”。

市政廳在請願信上的批示中强調:苦力販運使澳門變窮,它所引起的違法亂紀行爲給澳門帶來極壞的聲譽。引起中國人的仇恨,歐洲人的蔑視以及相隣地區的敵視。

批示中淸楚地寫到:--把移民看做是一項生意就等於把人做爲商品買賣,這是不道德的。顯而易見,給華工定下身價更是不道德。由於價格的不同而引起的競爭帶來了嚴重的後果:在澳門它刺激了中間人的犯罪,在秘魯和古巴,它造成了華工勞動量的增加。造成這種狀况的原因是我們容忍了這種違背人們意願和遭到體面人士反對的行爲。却錯誤地認爲苦力販運爲大量居民提供了就業機會,還覺得這種荒謬的經濟爲澳門帶來了繁榮。

同上(原載於約翰·湯姆森早期攝影作品集集《中國,它的國土和它的人民》)

該項批示最後强調說--鑒於本市政廳上述的觀點,我們反對請願者的意見。因爲他們的要求是將移民變成一項商業活動,繼而演變成奴隸制時買賣奴隸的作法。本廳認爲挽救通過澳門的移民活動的唯一方法是將現在的所謂移民實則苦力販運還原爲國王和葡萄牙政府所希望的眞正的名副其實的移民。也就是說,保障移民自由;自願,平等地簽定合約;保障合約的切實實施;禁止經紀人之間競爭,因爲這種競爭是奴隸社會人口買賣的產物。

市政廳毫無保留地譴責了這項販賣華工的生意,雖然它表面上爲九千澳門人提供了就業機會,而這的確是一個驚人的數字,因爲當時的澳門人口才接近二萬。

在七十年代,儘管有至少一百三十個葡萄牙人捲入了苦力販運,但是,據廣州的英國領事講,澳門的五家招募華工的公司都是由南美和美國開的。那些運送華工的輪船幾乎都是外國的,並無一艘葡萄牙船。

一八七四年,當時的葡萄牙海軍及海外部國務秘書安德拉德·科爾沃以“葡萄牙民族的正直和榮譽”的名義正式宣告結束意味着民族耻辱的,與奴隸制相似的苦力販運。而奴隸制從一八五八年起已經陸續在世界各地被廢除了。

根據里斯本一八七三年三月二十七日的命令,聖·賈拿里奧子爵徹底取締了經澳門的苦力販運。他曾預計會出現“危機”,但是他相信正在進行的是一塲偉大的變革,其動力來自道德,我們的國際需要以及國家的尊嚴。如果說苦力販運本身並非我們的過錯,那麼也不可否認,我們允許這項活動在自己的港口發展而且批准在這裏簽訂勞工合約,葡萄牙政府是有很大責任的。

苦力販運終於結束了。澳門不再被世人去說三道四了。可同時它小小的海灣也不再暢通了。除了香港之外,澳門與外面的世界的直接接觸一下子減少了許多許多。而離它不遠的香港却繁榮起來了。

(唯賢譯)

這幅照片以及前面幾幅是約翰·湯姆森在一八六八年至一八七二年之間在中國拍攝的。這些照片第一次向西方展示了中國內地的情况。這些衣衫襤褸,吸食鴉片的人是當時苦力招募者的最佳招工對象。(原載約翰·湯姆森早期攝影作品集《中國,它的國土和它的人民》)

*記者,亦從事澳門歷史題材的硏究。