1887年6月23日,阿爾諾索伯爵(Conde Arnoso)隨同托馬斯·德·索薩·羅沙(Tomas de Sousa Rosa)前往北京簽署第一個葡中條約。他在《世界周遊記》一書第113頁曾這樣叙述:“6月23日上午八點鐘,登上里約·利馬號戰艦後,我們便起錨離開了香港,朝着澳門方向駛去。戰船乘風破浪前進,大約用了五個小時,航行了五十海浬,我們終於到達了澳門。下午一點鐘,我們的戰艦駛入了南灣前面的錨泊地。人家都懷着崇敬而自豪的心情,望着眼前這片海域,我們的一位前輩若熱·皮湼羅·德·拉塞達(Jorge Pinheiro de Lacerda)就戰死在這一海域裏。那時正値布拉甘薩王室光復時期,他曾在這一海域同荷蘭人進行了英勇的戰鬥,一直堅持到生命的最後一刻。當他看到勝利已無望時,便毅然點燃了戰船的火藥庫,與其同歸於盡。兩個多世紀過去了,我們幸運地乘坐葡國的戰艦又來到了這裏,我們的血管裏流淌着前輩的血,我們同屬一個民族。如果歷史會重現的話,我們戰艦上的軍官們會毫不猶豫地在生與死之間做出選擇。”

有人瞭解這位若熱·皮湼羅·德·拉塞達嗎? 我們覺得阿爾諾索伯爵倒有點像他的後代,而他是阿爾諾索筆下一位純屬虛構的人物。

1627年後,荷蘭人已經不敢向澳門進犯了。

光復時期,從未同荷蘭人發生過任何戰鬥。拉塞達這一名字也沒有出現在爲光復做過貢獻的人名單中。

事實證明,在澳門也不曾有任何一位船長曾放火燒過什麼火藥庫。

阿爾諾索伯爵從哪裏看到的這個名字,又是從哪聽到的這一軼聞呢?

澳門的綠化

澳門綠化的偉大推動者及其創造綠化區的有功之臣是托馬斯·德·索薩·羅沙(1883-1886任澳督)。他非常熱衷於綠化,他不是坐在辦公室裏發號施令,而是親自去敎授人們怎樣做。阿多爾福·洛雷羅(Adolfo Loureiro)工程師在他的《在東方--從納波勒斯到中國》一書中,談到他1883年曾陪羅沙總督參觀過二龍喉(Flora)的苗圃,他這樣寫道:“我們曾在那兒檢查苗圃和種樹的情况。我的好朋友羅沙時常拿起鋤頭敎中國人怎樣種樹,他簡直像里斯本郊區的一位農民,知道怎樣整理苗床,選種和澆水。那些山坡上將布滿吉祥的綠樹,總督爲徹底改善這裏的環境付出了心血。當那些白花花,被雨水冲得滿是溝的土地,當那些貧瘠乾裂的土地都長滿綠樹時,該變得多麼的漂亮啊! ……”

1887年同托馬斯·羅沙一同來澳門的阿爾諾索伯爵在他的《世界周遊記》第116頁寫道:“被島嶼環抱的澳門半島雖然小如彈丸,但六座柔美突起的山丘--東望洋山、媽閣山、西望洋山、大炮台、望厦和白鴿巢--却風景如畫,令人神迷。再過幾年,當六萬株在托馬斯·羅沙指揮下種的樹用它們綠色的枝葉遮蓋往昔日的荒坡時,澳門將成爲一個眞正的天堂,將變成遠東一個遊客紛紛而至的夏季避暑聖地。現在香港的居民已經開始在澳門自然的氣候中,尋找躱避炎熱夏季的庇護所。一位葡萄牙人在遊覽過亞丁、科倫坡、新加坡、西貢和英國人與法國人用黃金建造起第一流設施的香港後,才懷着眞正的喜悅踏上澳門這塊土地。”

但願現代化的發展進程不會鏟平昔日托馬斯·羅沙播滿綠色種子的山丘。

澳督府

阿爾諾索伯爵這樣寫道:“從余加利家族手中買下的澳督府是一座外表美麗而寬暢的樓房。一段時間裏,政府的一些機構曾設在這裏;後來,上一屆政府將所有的機構全都安置在澳督府這座古香古色的樓房內,其中公職部門佔的面積最大;法院設在莊重古樸的御座大廳內,令人讚嘆不絕。宗主國有多少地區的首府也渴望能將他們的機構集中在這麼一座宮殿之內,我們所有的人也一樣希望遠方的博阿·奧拉法院能像澳門的法院一樣啊! ”

實際上,位於南灣街中央地段的現澳督府,最初是余加利子爵阿萊尚德里諾·安東尼奧·德·梅洛(Alexandrino António de Melo)於1873年6月8日出租給諾塞·馬麗婭·洛博·達維拉(José Maria Lobo d'Ávila)總督的。

余加利子爵死後,他的遺孀堂·卡洛塔·博特略·德·梅洛(D. Carlota Botelho de Melo )以$25,068.66的低廉價格賣給了澳葡政府,這一交易於1881年5月17日獲得里斯本政府的批准,當時澳門的總督是諾阿金·諾塞·達·克拉薩(Joaquim José de Graça,1879-1883)。司法司和財政委員會都曾在這座新的澳督府里工作過一段時間。

後來,澳督托馬斯·德·索薩·羅沙將所有的機構都搬遷回原來的澳督府合署大樓。今天這座大樓的前面矗立着歐維士(Jorge Álvares)的石像。下述機構設置在這座政府合署大樓內:華務署,財政委員會,法院及其有關的官契署和稅務署。法院所佔據的大廳非常的莊重,但是裏面用作檢查院官契署辦公室的房間旣潮濕又陰暗,而且不衞生。後來這座大樓被推倒了,現在的這座政府合署大樓是1951年重新建造的。

嘉思欄兵營

阿爾諾索伯爵寫道:“位於南灣街頂端的嘉思欄兵營是由有功的科埃略·多·阿馬拉爾(Coelho do Amaral)督造的,兵營旣寬暢又通風,條件非常的優越。派往澳門的海外軍團營駐守在這裏。沿街向上,在一座小丘陵頂上矗立着高大典雅的仁伯爵醫院(Hospital de S. Januário)和其他一些建築物,是仁伯爵(Conde de S. Januário)豐富創造力的結晶。

澳門慈善堂

這張描繪城市風貌的畫是及時表現十九世紀澳門狀况的畫中最美麗的一張,它出自錢納利之手。

上述一切都是對的。1861年3月30日葡萄牙內閣發佈訓令,批准推倒嘉思欄修道院,並同時准許在此爲第一防線士兵營建造一座兵營。圖紙是由諾塞·羅德里戈斯·科埃略·多·阿馬拉爾親自設計的,施工也是在其領導下進行的。1866年12月30日,士兵營進駐了新兵營,並在原來炮台的舊址上修建了嘉思欄炮台。

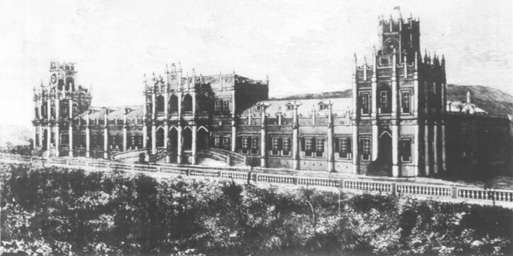

仁伯爵醫院原來是一座軍人醫院,是由先是子爵後成爲伯爵的雅努阿里奧·科雷亞·阿爾梅達建造的;工程於1872年12月1日開始,一年後竣工,1874年1月6日正式開始啓用。醫院以總督仁慈的保護神S. Januário冠以其名。後來討厭這一吝嗇的保護神的名字,使用總督的名字稱呼其爲仁伯爵醫院。

郵政機構

描述完澳督府之後,阿爾諾索伯爵又談到了澳督府旁邊的一座小樓,當時澳門的郵政局就設在這座樓內。

“位於澳督府一側的小樓是郵政局,在托馬斯·羅沙(Thomaz Rosa)總督任期內建造。

這之前,澳門海外省內根本沒有郵局。所有的郵件都要通過香港的郵局發出。”

下面是我們的評論。

作者說托馬斯·羅沙是郵局的奠基人,在他之前澳門沒有郵局,一切信件都要通過香港的郵局轉發。

這種斷言是不符合實際的。早在香港建成四十年以前,澳門的郵局就已經在運轉了。

南灣全景(公元1834年)

作者Tingqua, (繪製於抗酒紙上,18×28cm,收藏於賈梅士博物院)。

澳門市政廳執行印度總督弗蘭西斯科·安東尼奧·達韋加·卡布拉爾(Francisco António da Veiga Cabral)轉給澳門總督果阿委員會1879年5月22日發佈的訓令,於1800年6月11日建立了澳門郵局。訓令還責成對郵費和郵局局長的薪水進行了規定,澳門市政廳一一照辦。

最早的一任郵局局長是費利克斯·維森特·科英布拉(Felix Vicente Coimbra),他的名字曾出現在1822年1月1日的一份文件裏。1824年1月15日,又作出決定將郵局業務併入了市政廳統計署。

1869年7月20日,里卡多·德·索薩(Ricardo de Sousa)被任命爲郵局局長。

1800年至1884年這一段時間被稱爲可黏郵票準備時期。

1884年2月27日,托馬斯·羅薩總督頒佈第十一號訓令,規定從這一年的三月一日開始使用可黏郵票。

望德聖母堂

阿爾諾索伯爵在第118頁-119頁這樣寫道:“望德聖母堂(Igreja de S. Lázaro),俗稱瘋堂,位於一個中國基督徒們居住的居民區內,爲澳門敎堂中最古老的一座”。

因此,每當新主敎就職時,總是在這座敎堂裏擧行就職儀式,而不是在澳門的主敎堂(Sé,俗稱大堂)。這個居民區的中國人是澳門最好的基督徒;他們當中祇有很少人沒有移居過海外,而移居海外的人在獲得一小筆財富後,便匆匆返回澳門,然後想方設法在離瘋堂最近的地方買房子或買一塊地皮蓋房。這些中國人多麼像米尼奧(Minho,葡國北方的一個省)鄉村勤勞而幸福的移民啊! 這座代表我們信仰的古老敎堂正面臨着倒塌的危險,後在托馬斯·羅沙總督任期內敎堂得到了修復。後來瘋堂又重建,成爲所有敎堂中最美麗最典雅的敎堂。

瘋堂的基督徒們爲感謝托馬斯·羅沙總督推倒他們的舊敎堂而建立了一座新敎堂和他友善地對待中國人,於1886年8月贈送給他一件銀製藝術品,一塊綉字的絲織橫幅和一副寫有題詞的中國畫。

阿爾諾索伯爵所講述的這一切都是眞的。直至1976年,新來的主敎也是先到瘋堂,然後再隨宗敎遊行隊伍前往大堂。幾個世紀以來,人們一直以爲瘋堂是澳門的第一座敎堂。但是經過60年的考察之後,我得出結論:這種傳統的說法是站不住脚的,其理由如下:

1)十六世紀的任何史料中都未曾提及過這座敎堂。

2)瘋堂周圍的居民全都是中國人,沒有一個葡萄牙人。

3)瘋堂是專爲痳瘋病人建造的,這使患者遠離全體居民,獨自生活在裏邊。

4)最早在那裏安家的基督徒僅始於1808年。

5)直至十九世紀,這座敎堂從未有過任何牧師,也未在這進行過任何洗禮活動。

6)中國人的敎堂曾經是庇護聖母堂(N. Sra. do Amparo),而不是瘋堂。

所以上述理由使我推翻了認爲望德聖母堂(俗稱瘋堂)是澳門第一座敎堂這一傳統的說法

。</figcaption></figure>

<p>

。

</p>

<h3>

聖保祿敎堂遺址

</h3>

<p>

阿爾諾索伯爵寫道:“……聖保祿敎堂遺址(即:大三巴牌坊)原是耶穌會在東方最大的神學院所在地,曾經有一段時間被當作過兵營,後來被一塲大火燒燬了。”

</p>

<p>

“今天,在昔日把光明撒在東方的傳敎團知識淵博、德行高尚的傳敎士們曾漫步的敎堂遺址的四周,混雜地居住着貧窮的中國人,他們養的豬四處亂跑,一片污穢骯髒。”

</p>

<p>

這發生在1887年,當時阿爾諾索伯爵曾經從這裏經過。

</p>

<p>

1905年,安東尼奧·諾塞·戈莫斯博士(Dr. António José Gomes)曾在大三巴牌坊講經佈道,他說:“就在三個月前,在這神聖的地方,在這澳門最美麗的敎堂遺址上,却是一片骯髒! 這敎堂是三個世紀前上帝的一位使徒和殉難者的傑作,可是就在三個月前,這裏成了一個豬欄;就在三個月前,幾十頭污穢不堪的牲畜在敎堂的遺址上吼叫;就在三個月前,這裏成了居住在其周圍骯髒的異敎徒們的公共厠所……”

</p>

<p>

“啊! 基督敎藝術的珍貴遺產,你遭到了多麼不公正的對待! 有人曾試圖偷竊你聖龕中的銅像,將它們熔化,但聖像仍巍然挺立在那裏;雖然它們遭到了破壞,但仍一動不動。你的柱子被砸壞,柱頭被弄掉,你的稜角被磨掉,你的地面基石被弄得污穢不堪……。但是,你依然奇迹般地矗立在那裏,懲罰着所有的人,每一個人的良心! ”

</p>

<figure><img data-cke-saved-src=)

十九世紀末媽閣廟外景(照片,刊登在“聯合報”上;1898年,澳門。

我們認爲大三巴牌坊上的銅像同老楞佐敎堂(Igreja de S. Lourenco)的鐘以及大炮台的火炮都是由馬努埃爾·塔瓦雷斯·博卡羅(Manuel Tavares Bocarro)鑄造的。但後來它們都遭到了毀壞,祇有聖保祿敎堂的銅像經受了破壞性的劫難,保留下來。

聖諾瑟神學院

阿爾諾索伯爵寫道:“聖諾瑟神學院是澳門省唯一的一所中等敎育機構。由於在此學院任敎的唯一兩位外國耶穌會敎徒敎師被驅逐,學院的敎學受到了巨大的打擊。根據1871年頒佈的重組聖諾瑟神學院的法令,禁止外國神父在學校任敎。這兩位知識淵博,曾爲澳門好學的靑年提供突出服務的外國耶穌會敎徒被迫離去了。今天,他們中的一位在墨爾本任敎,另一位在羅馬任職,是《天主敎文明》雜誌的主編。看到這種簡單的驅逐所產生的不幸後果令人傷心。可以想像,受過這兩位神父敎育的澳門靑年同那些未能從他們的授課中獲益的人之間存在着天壤之别。”

阿爾諾索伯爵提到的這一法令是1870年9月20日頒佈的,而不是1871年。當時神學院內有三位外國神父,而不是兩個,他們是:意大利神父弗蘭西斯科·沙維爾·隆迪納(Francisco Xavier Rôndina),英國神父托馬斯·卡黑爾(Thomas Cahil)和意大利神父諾塞·維吉利(José Vergili );隆迪納領導着著名的基督雜誌《天主敎文明》;卡黑爾到墨爾本做了敎師;維吉利則返回了他的祖國。神學院又恢復了耶穌命傳敎士到來之前那毫無生氣、凄凉的狀態。

1871年1月,當神學院院長試圖開課時,却找不到敎師。

十九世紀末的市政廳正門外觀(照片,刊登在“聯合報”上;1898年,澳門。

從大炮台眺望賈梅士公園(即白鴿巢公園)(公元1850年)

作者:Thomas Watson (1815-1860) (鉛筆,褐色與水彩相結合,20×28cm,收藏放賈梅士博物院)。

於是,便求助於世俗人來任敎。這樣,自1728年創辦的神學院不再是培養神職人員的學校了。多麼不幸的時代啊!

一個世紀以後,爆發了共產黨領導的文化大革命,聖諾瑟神學院的課於1968年終止了。

嘉諾撒女聖徒們

阿爾諾索寫道:“意大利敎會慈善機構定居澳門的修女們爲本地的女性提供了傑出的服務。除收養和敎育失去雙親的孤女們,她們還讓澳門人的女孩子和政府的職員也來聽課。意大利修女們還敎那些貧窮的女盲人學文化和工作。完全失明或高度近視而戴眼鏡的中國女人比比皆是,幾乎到處都可以看到,人數之多簡直無法統計。

意大利修女們受到了所有人的尊敬,但她們後來被一位受到自由主義雅各賓黨攻擊的大臣從澳門驅趕走了。這完全是一種粗暴的土著人的報復方式,却受到某些有名望的大臣們的賞識。”

第一批嘉諾撒修女是1873年底至1874年初到達澳門的。她們在大炮台附近租了一座房舍,爲貧窮的中國兒童們開設了一所學校。

1874年9月23日的颶風刮倒了她們的房舍,於是她們又在聖·安東尼奧街租了一房舍。由於房子太小,東方敎區果阿總督迪昂·馬努埃爾·洛倫索(Deão Manuel Lourenço)和安東尼奧·諾阿金·梅德羅斯(António Joaquim Medeiros )給意大利修女們搞到了一座房舍,這就是後來的仁慈堂,於1878年開始啓用。

意大利修女們後來還爲收留在仁慈堂的孤女們在瘋堂開設了一間學校。

緊接着她們又創辦了慈幼院和殘廢人收容所。

1910年的革命把意大利修女們趕出了澳門。但是,她們很快又回來了。今天,她們開創的敎育和社會福利事業已遍及全澳門城及其另外兩個島嶼。

堂·安東尼奧·諾阿金·德·梅德羅斯

阿爾諾索繼續寫道:“澳門現在的主敎堂·安東尼奧·德·梅德羅斯(D. António Joaquim de Medeiros)以孜孜不倦的工作熱情,時刻關懷着這兩所學校”(聖諾瑟神學院和意大利修女創建的仁慈堂學校。“他是一位才華橫溢,德高望衆的敎長,雖身裏紫紅色袈裟,但他並未養尊處優。我們見到他時,他非常年輕,但由於前不久他曾深入渧汶島腹地巡視他所創建的傳敎團,不幸染上致命的黃熱病,他變得非常瘦弱和蒼白。聽着他從罕見的廣度和高度的洞察力談論渧汶的現狀和將來,我們不禁被他那滔滔不絕的演講長時間地吸引住了。”

梅德羅斯主敎的確在澳門敎區多元化的市俗公衆中享有崇高的威望。

阿爾諾索伯爵見到他時,他已被1887年染上的黃熱病摧殘得瘦骨

,當時他才41歲。十年之後,他便超脫塵世了。

,當時他才41歲。十年之後,他便超脫塵世了。

不知疲倦的工作,辛勞,和接連不斷的巡視和他所創建的渧汶傳敎團的旅行,過早地奪去了他的生命。

他在渧汶開辦了學校,敎育男靑年。那麼女靑年呢? 在整個渧汶的歷史上,沒有人想到要對女靑年進行敎育,甚至認爲這一想法是違背當地居民的道德觀念的。但是,梅德羅斯主敎把意大利修女帶到了渧汶。時至今日,她們訓練了成千上萬的女靑年,使她們從精神上得到了深刻的敎育。

梅德羅斯也曾把耶穌會傳敎士帶到了澳門,但他們於1871年被驅逐出境。

警察

阿爾諾索伯爵在書中這樣說:“澳門的警察機構是警察衞隊。警察衞隊在崗頂、嚤囉園、二龍喉和聖多明我兵營都駐有一個連的警察。當地的中國警察彌補了葡國警察的不足。本地警察穿着鞋和長筒襪,褲子和上衣是用同一種布料做的,非常肥大,腰上束着一根皮帶,頭上戴着一頂中國草帽,胸前畫有葡萄牙王室徽章和寫有‘澳門警察衞隊’字樣。”

澳門的警察機構同這座城市一樣的古老。王室最早制定的與此有關法令是1691年3月4日頒佈的。這一法任命了當時負責治安的“士兵團”一批軍官,並規定了其職責。

1719年,市政廳執行總督命令,在大堂、老楞佐和聖安多尼堂區(即花王堂區)設立了三座警察所。

1784年,警察衞隊由來自果阿正規軍的一個營150名士兵取代了;除了保衞澳門城外,這一營士兵還負責治安工作。

1810年5月13日,又成立了攝政親王營(Batalhão do Príncipe Regente),作爲城市的警察機構;但攝政親王營於1822年解散了,又重新設了三個警察所,每個派駐20名警察。

1841年5月3日,王室批准了澳門城及港口警察章程,正式的警察機構從此建立了。

1857年9月29日,成立了街市警察隊;1861年10月11日建立了澳門警察部隊,担任陸地和海上的治安工作;但是1868年,負責海上治安的機構從警察部隊中分離出去,開始由港務局局長指揮,稱作“澳門海防警察”。1862年8月9日,政府公報第十五卷第三十二册上刊登了“澳門警察部隊章程”。

1879年1月18日,警察部隊解體,被澳門警察衞隊取代。

1895年8月16日,炮兵連同警察衞隊合併,組成了兩個野戰連隊。

1920年4月8日,“澳門委員會警察局總章程”獲得通過;但這一章程於1937年被“澳門治安警察廳章程”所取代,澳門治安警察廳開始享有自治管理權。

1966年5月28日對此章程做了某些改動。1975年隨着澳門保安部隊的成立,章程又做了新的調整,保安部隊不再作爲自治機構運轉。

根據1981年6月第二一/81/M號法令,“澳門公共治安警察章程”開始生效,並一直延續使用至今日。

軍隊

阿爾諾索伯爵繼續寫道:“還有一個‘國民營’的士兵,其中有一連人在這座中國城市的市中心執行任務。我們曾觀看過這個營的一個連隊進行軍事訓練,他們英俊的外表、堅定的信念和動作的準確性給我們留下了非常令人愉快的印象。澳門的防御體系還有許多事情要做。我們的明友、現任總督菲爾明托·諾塞·達·高斯達(Firmino Jose da Costa)試圖改變澳門的防御體系;爲此目的,他已將12月1日炮台改造成了一個露天的炮兵工事。”

最初曾叫“機動營”的“國民營”是由諾奧·馬麗亞·費雷拉·亞馬留(João Maria Ferreira do Amaral)總督組建的,並於1847年12月10日獲王室頒布的法令恩准,國民營駐札在城中心的聖多明我(S. Domigos)修道院內。

趕去做彌撒的中國女基督徒。(刊登在“大西洋國”,“葡萄牙遠東檔案與年鑑”第二套史書第四卷上,1889-1900)。

關於12月1日炮台,公共工程局長弗蘭西斯科·熱羅尼莫·魯納(Francisco Jerónimo Luna )工程師這樣說過:“這座新的炮台建在嘉思欄海灘的端頭,工程於1872年12月1日開始……炮台的最外層是一堵用石頭砌成的厚而堅固的牆,牆內塡的是三合土,並經過反覆的夯壓,構成了一個大平台,整個面積爲1374平方米。”

1888年,費爾明托·達·高士德在這個炮台上修建了一個不規則四邊形立體防御工事。

這一工事有一個旣能藏兵又能儲存彈藥的隱蔽室,但1934年工事被摧毁了。

二龍喉公園

阿爾諾索伯爵寫道:“二龍喉公園(Jardim da Flora)中的小宮殿的確漂亮極了,它也曾做過總督的私宅;從這裏可以看到一個北方風格花園旁邊的苗圃,澳門山坡上現在生長的樹木取自於這苗圃。”

二龍喉公園原是維托利諾·諾塞·德·索薩·阿爾梅達(Vitorino José desousa e Almeida)神父的財產;1848年由澳門土生葡人工程師諾塞·托馬斯·德·阿基諾(José Tomás de Aquino)設計,在公園裏建造了一座小宮殿。後来這一宅邸於1872-1873年賣給了澳門政府,成了澳督的夏季行宮。後因此地風水不好,這座小宮殿被遺棄了。

公園被公共財政署買去了,後又被Roberto 何東先生收買,但最終又回歸了澳門政府手裏。

1924年,小宮殿改建成了一個幼稚園。

托馬斯·德·索薩·羅沙曾在這個公園內開闢了許多苗圃,阿多爾福·洛雷羅在《在東方----從納波勒斯到中國》一書中談及此事。

東望洋山(Guia,即松山)上已被綠樹覆蓋,但是前不久,有人在那裏開始了大型房地產建設工程,眞有些大煞其風景。

得勝紀念碑

阿爾諾索伯爵講述了這樣一件事:傳說在二龍喉公園附近,一個警察營房的操塲中央曾經死過一位叫羅傑斯(Roggers)的荷蘭海軍上將,後來在那兒豎起了一座花崗石紀念碑,四周有鐵欄杆保護,紀念碑頂端是一個盾形葡萄牙王室徽章,徽章下方是一個基督十字架,十字架周圍刻寫着“以天主聖名之城的名義”。紀念碑正面的碑文是:“願後人永遠記住,1622年6月24日,澳門的葡萄牙人在幸運的聖·諾奧·巴蒂斯塔的統帥及保護下,戰勝了來自羅傑斯上將指揮的13條戰艦在Cacilhas海灘登陸、試圖奪取天主聖名之城的800名全副武裝的荷蘭士兵。”

紀念碑的背面則刻寫着:“一個小小的石製十字架在此處紀念葡萄牙人的英雄業績,1864年市政廳命令在此立碑。”

請注意,傳說中的羅傑斯上將死在這個地方是不對的。在那次戰鬥中死了七個荷蘭船長,但沒有一位是海軍上將。

得勝紀念碑不是1864年建成的,而應該是1871年3月26日,由安東尼奧·塞吉奧·德·索薩(António Sérgio de Sousa)總督親自豎起的。

建造紀念碑的倡儀是由市政廳檢查官洛倫索·馬爾克斯(Lourenço Marques)提出的,他的計劃於1862年6月25日在市政廳議事會上通過。之後,他又建議卡洛斯·諾塞·卡爾德拉(Carlos José Caldeira)將紀念碑在葡萄牙製作好後,運抵澳門。第二年,紀念碑就落成了。後來這一地方也被人們稱爲“悔悟者之地。”

松山

阿爾諾索伯爵繼續講到:“站在整個中國海第一個點亮的燈塔山,美麗的景色可以盡收眼底。錨泊地、氹仔及其周圍島嶼歷歷在目;澳門城似乎變得同主敎山一樣高;內港和靑洲;望厦,似舌頭一般狹窄的地峽,Passa Leão和遠處中國藍色的羣山。松山小敎堂的入口處有塊墓石,儘管經過多少代人的踐踏,幾乎快磨光滑了,但仍可辯認出下面這一奇怪的墓銘誌:

葬身在這門下吧

幸運的墓督徒們

因爲你們的身軀

不容進入高貴的墓地

下面還寫有兩個日期:1687-1720”

松山燈塔是由總督諾塞·羅德里戈斯·科埃略·多·阿馬拉爾(José Rodrigues Coelho do Amaral)提議建造的,燈塔機器部份是由澳門葡籍土生威先地·羅沙(Carlos Vicente da Rocha)設計的。1865年9月24日,燈塔首次被點燃啓用。一八七四年的大風災,使燈塔慘遭損壞,後來不得不重建。

1910年,燈塔內部機械部份被來自巴黎的新機器更新取代。

阿爾諾索伯爵關於小敎堂入口處墓銘誌所做的解釋是沒有意義的,他的解釋是:“Os Christãos…não merece。”但那上面看到的是:“O S. CRIST…”我們認爲可將其理解爲:“OSACRISTÃO(敎堂司事)”。我們對這一墓銘誌的釋意如下:敎堂司事被幸運地葬在了這門檻下面,但是他不應該獲得這崇高的榮譽。另外有兩個日期,是什麼意思? 他是1687年死的,1720年才埋葬的嗎? 這顯然指的不是許多基督徒,而只是指的一個人。墓穴一般都是按個人或家族爲單位建造的。

荷蘭人的塑像

談到松山小敎堂時,阿爾諾索繼續說道:“在敎堂前空地一塊基石上豎立着一尊粗糙畸形僅一米多高的石雕塑像,傳說這是一位勇敢的船長。塑像穿着坎肩,寬大的短褲和齊膝的長襪。不如哪位非禮的畫家給塑像畫上了鬍子! 似乎這還不夠,又將那坎肩塗成了鮮艷的粉紅色,袖口也被畫上了標誌少校軍銜的金色飾帶。多麼可憐的英雄啊! ”

關於這尊塑像,傳說1622年6月24日海戰失敗後,是被俘獲囚禁在松山監獄裏的荷蘭士兵爲他們的一位軍官而立的。

塑像遭到了非禮的時候,有一天,它被人從松山搬走,棄置在大三巴牌坊。

1966年,塑像消失不見了。

後來,阿爾弗雷多·德·阿爾梅達(Alfredo de Almeida)在一條公路上看到了這尊塑像,但已屍首分離,被破壞者遺棄了。

他重新將塑像的頭放到塑像上,用水泥固定好,放到了他鍾愛的二龍頭公園裏。

後來,塑像被人從二龍喉公園搬走,放置在賈梅士博物院的廣塲上。今天,它仍在那裏,傷心而又屈辱地倚靠在一扇牆上。

塑像坎肩上的顏色已經消失了,但它失去了原來的底座,它立在沒有任何文字說明,沒有任何標誌的土壤之中,它脖子上的那道傷痕依然可見。

它本應該再回到松山上去,因它曾在那裏渡過了四個世紀,根本就不該把它從那裏弄走的。

賈梅士洞(即白鴿巢)

阿爾諾索伯爵這樣描述道:“在一座拾級而上的公園中的一座山丘頂上,更確切地說,在一個小樹林中,有一個由三塊花崗岩巨石搭成的洞穴,其形式像一個石坊……”

很幸運,這個沒有任何一個外國人不來參觀的地方今天是屬於政府的。我們的朋友托馬斯·羅沙總督統治該省時,獲悉一位法國神父正在同白鴿巢的主人洽談購買白鴿巢,他馬上向海事大臣發出電報,請求批准購買這一莊園,並從賈梅士洞(Gruta de Camões)的歷史角度,說明這是有關我們國家生命的一個光榮的歷史古迹。當時的海事大臣馬努埃爾·皮湼羅·什加斯(Manuel Pinheiro Chagas)一刻也未耽擱,馬上批准購買白鴿巢。白鴿巢狹窄的山徑都有水泥飾面。一個小湖上矗立着一座旣輕盈又優雅用竹子搭成的樂台。蒼勁挺拔的榕樹(Ficus indica)那古老的根系在空中伸展着,似濃鬍飄然,彷彿在撫摸着似細腻而珍貴的寶石搭成的岩石洞穴。一叢一簇的靑竹秀雅挺拔,竹杆上可以看到用小刀刻着許多被人所愛的女人的名字。燦爛的太陽也無法把它的光芒照射進那枝葉茂密的樹林。小鳥在林間飛來飛去,歡快地歌唱;色彩鮮艷的大蝴蝶翩翩地穿來穿去,不時憩息在美麗的鮮花上。沿着洞穴的一側,可上到公園的最高處,上面有一座用石頭和石灰修建的類似亭子的建築,亭子的中間沿子午線方向有一條狹窄的裂縫。傳說在這座臨時搭起的觀測亭內,珠海漁女曾調過她的琴弦。

亞馬留總督

阿爾諾索伯爵寫道:所有來澳門觀光的葡國人都不會忘記前去瞻仰亞馬留的騎馬銅像。這位勇敢無畏的總督被中國人殘酷地謀殺了。1849年8月22日,在通往關閘離望厦城堡很近的公路旁一塊海邊礁石旁,發現了亞馬留的屍體。刻在岩石上的葡萄牙王室徽章是唯一能夠使人想起他的標誌。有一點是肯定的,是他的勇敢使澳門半島獲得了完全的獨立。他迫使中國人退到了地峽以北的地區,在那裏設了關閘。亞馬留總督手下的一位華籍佣人曾勸告他不要再出去進行其喜歡的巡視,因爲他會有被殺死的危險。但是亞馬留總督沒有理睬這一忠告。他出去巡視了,路上遇到一位貧窮的老婦人,他常常慷慨施舍於這樣的人;這位老婦人也警告亞馬留不要再往前走了,否則會被殺死的。作爲臨危從不後退的民族的一員,亞馬留勇敢而壯烈地迎着死亡走去。當這一惡耗傳到城裏時,政府委員會馬上開會,命令一位少校率領一隊士兵前去將中國人趕出了關閘。但是,中國一側控制地峽的Passa Leão城樓得到了大量的援兵,澳門城內人心驚慌,担心中國人隨時會進行新的報復。於是,英勇的梅斯基塔上校,自告奮勇去攻打中國人的城樓,他率領着一羣勇猛的士兵,終於獲得了成功,將葡萄牙的旗幟插上了Passa Leão城樓的城牆上。但梅斯基塔後來却極其悲慘地結束了他的一生。從這時起,從葡萄牙人佔領澳門開始直至在澳門站住脚,一直對我們的統治提出抗議的中國官員害怕了,他們終於放棄了澳門半島,再也沒有回來過。

中國官員是在葡萄牙人到達澳門兩個世紀之後,於1744年才開始向澳門派駐的。

中國人的房舍與店舖

阿爾諾索說:“中國的房舍總是千篇一律,分爲底層和上層。底層用來做商店,上層用來做起居室。從上層可以看到底層的一切活動,因爲在地板的中央部位開了一個方形的洞,四周有欄杆護擋,像一個打開的天窗。底層擺設的櫃台從店門口一直縱着延伸到頂端朝街的另一側;頂端靠牆的櫃台上擺着一張小供桌,供桌上擺着一個用木頭精雕細刻出來的三角形匣子,十分高雅;裏面擺的裝飾品有紅色的、鍍金的或木頭本色的,非常的精美雅致,是眞正的藝術品。門外豎立的招牌長而窄,上面凸起的字有鍍金的,有的則是紅底黑字或黑底紅字。最美麗的店舖和最艷麗多彩的招牌要屬鞋店了。幾乎所有的店舖門外都懸掛着遮陽的藍布篷。賣貨的中國人坐在櫃台裏,在一張紙上寫呀畫呀,旁邊總是放着他們的計算器:算盤……聽說在中國使用算盤可以追溯到公元前2852年伏羲(Fou-Hi)天帝統治的時期。毫無疑問,所有的中國人都能熟練地使用算盤,甚至有的人能同時用兩隻手撥動兩個算盤,做完全不同的運算。在肉舖裏,可以看到吊掛着的大塊大塊的肉和割去腿的家禽。路邊的陽篷下或長凳邊,有人在小火爐上燒茶水和製作小食品,有點像廟會上的集市;流動的商販叫喊着賣水果,紅磚色一般的荔枝外表有些像李子,其甜美的味道眞像葡國的麝香葡萄;還有人在叫喊着賣蔬菜。熙攘的中國人在街道上川流不息匆忙地行走着。”

這就是1887年的澳門,今天仍是這個樣子。

澳門的廟宇

阿爾諾索繼續講道:“澳門最主要的廟宇有媽閣廟、蓮峯廟和觀音堂(又名普濟禪院)。佛敎是中國最主要的宗敎,但它最初曾因與建立的法律相對立而受到迫害。佛敎所崇拜的佛是非常多的。佛敎認爲存在着一個極樂世界,一個滌罪所和一個地獄,根據佛敎徒向衆佛所進納的貢賦和其所修煉的德行,將確定每一個佛敎徒進入何方。他們相信玄學,常有異常狂熱的佛敎徒自殺身亡,以求得來世能夠做大官……

德行高尚的善男信女將直接升入極樂世界,去享受永遠的幸福,德行達到中等水平的敎徒將返回塵世變成富有的大官,有罪過的敎徒將被打入十八層地獄。佛敎徒,或者說僧侶和尚們,他們守齋,不婚嫁,頭用剃刀刮得光光的。幾乎所有的廟宇都是一樣。”

而我們說:並不是所有的廟宇都是一個樣的。

關於普濟禪寺,我們不知道它是哪一類廟宇,因爲除此之外,沒有任何一個廟宇使用這一名字。

兩個苦力用轎子抬着一位遊客。(見“香港畫報”--瞭望與新聞,1840-1890)。

根據佛敎的創始人釋迦牟尼,佛敎的學說可以歸納爲佛陀“四聖諦”:

1. 苦諦謂世俗世界的一切,本性都是苦;

2. 集諦謂貪爲苦因;

3. 滅諦謂苦因可滅;

4. 道諦旣滅苦之道。爲擺脱上述生死之苦,佛陀提出了與下列內容有關的八正道(即:正見,正思維,正語,正業,正命,正精進,正念和正定):

1)聚功德(生活五戒律:誠實,溫存,體面,非暴力,和睦);

2)靜修煉(自我抑制,神志淸醒,冷靜,寧靜的快樂);

3)達徹悟,即讚賞空無所想之境界,抑制願望,便可證得湼槃。

蓮峯廟

阿爾諾索所描述的這一寺廟是蓮峯廟(Linfong-miu)。蓮峯廟前面是一個寬闊的呈長方形的庭院,四周有一道石砌的圍牆,庭院內四棵高大的古樹,把它們被蟲蛀蝕的枝幹伸向天空。一道六級石階通向廟內的三道門,石階兩旁有兩條石刻的龍裝飾。中間的門要比兩側的門高出許多。廟內天花板光滑的木樑上可以看得見一排排整齊叠放的黑白相間的屋瓦。精心用白灰刷過的牆壁上畫着神奇古怪的神話人物。門和木柱之間有木製的屛風相隔,同拾級而進入的殿裏完全是一個樣。在一些長而窄的紅色木匾上寫着慶賀之詞和警句。殿內雕琢精雅的紅色香案上有一條條突起的鍍金紋飾,香案上的靑銅爐中燃燒着進貢的紅紙;蠟燭和紅灰色的神香在被呈金字塔形狀的紙花簇擁下的佛像前靜靜地燃燒着。香案的兩側是凶神惡煞的護衞天神。靠門的旁邊有幾個鑲嵌在牆上的佛龕,裏面的佛像安然自得地坐在椅子上,彷彿是在休息,他們形狀奇異的雙手總是相交叠放在他們那令人可怕的大肚子上。什麼表情的佛像都有:有的皆大歡喜,有的醉似神仙,還有的陰森可怕,相貌醜惡。主殿內一側的橫樑上垂下一根粗繩,上面吊着一面大鼓,與其相對的另一側,則懸吊着一口大鐘。蓮峯廟內的一個殿內有一個石製的水池,池內淤泥中生長着美麗的蓮花,一片生機。水池上方天花板上開了一個方口,可以看到天空,形成了一個小小的天窗。香案上還擺着一些粗製的小木籤,將它們三個一組擲向空中,便可占卜出香客的命數。

尊重死者

阿爾諾索說:“中國人對死者表現了極大的尊敬,爲他們擧行塲面壯觀的葬禮,將其軀體裝入用重質木材製作的棺材內。他們沒有墓地,而是將死者埋葬在丘陵的坡地上,並事先請一位和尚來選擇地點。選擇地點的工作往往要用好幾天才能完成,而將死者殮入棺中,在家中放上幾天,則會招來許多麻煩。”

這就是通常所說的要選擇一塊風水(fong-sôi )寶地,或者說尋找一塊吉祥的地方,讓死者的靈魂得到永久的安息。

路易斯·貢扎加·戈莫斯(Luís Gonzaga Gomes)在他的“澳門,事實與傳說”一書中這樣寫道:“沒有人不知道中國人是特别講究風水的(Vento e Chuva),或者說是看重泥土占卜術。對於極端迷信的中國人來說,一般水流經的路線,山脈的獨特走向,墳墓特殊的位置,以及每邁出一步都會遇到的物體特定的位置與環境,都是大自然吉祥和邪惡預兆的展現,是可以看得見的實體。”

泥土占卜師們,或者說風水先生們,他們認爲澳門是一塊理想的風水寶地:南灣是一隻巨大而吉祥的螃蟹,它的兩隻眼睛是古老的聖彼得(S. Pedro)和聖諾奧(S. João)堡壘。今天在第一個堡壘那兒矗立着歐維士的石像(Jorge Álvares),第二個堡壘位於水榕樹巷的前地。

因此,在南灣那裏建造起了宮殿式的住宅,其顏色是綠的或黃的,這正是螃蟹的顏色。

另一種吉祥的動物是龍。澳門擁有一條巨龍,其頭是西望洋山,其軀體穿過三角洲一直延伸到Lapa,然後穿過河,一直到靑山(Ch'in-Sán ),將其尾甩在關閘。

亞美利卑盧大街(Almeida Ribeiro,即新馬路)似一把寶劍將這條巨龍斬爲兩段,把澳門分成了南北兩個部份。

墳塲

阿爾諾索伯爵寫道:“澳門有三個墳塲:天主敎墳塲,英國人墳塲和回敎墳塲。回塲墳塲內的墳墓完全一樣,或者說辨别不出哪些是富人的墳墓,哪是是窮人的。這才是眞正的充滿平等的墳塲。”

露天演出中國戲劇。(見“香港畫報”)。

他這裏指的是聖美基墳塲(S. Miguel,即西洋墳塲),新敎墳塲(Protestante,即新西洋墳塲)和古波斯人墳塲(Parses,即回敎墳塲)。

聖美基墳塲是由澳門市民集資於1853-1854年間修建的,1854年11月2日正式開始啓用。由於這是一座天主敎徒墳塲,1856年交由所屬敎區管理。

但是1910年,自由雅各賓黨人將這一墳塲向所有的人開放,天主敎徒,新敎徒和異敎徒都可找到一塊來世棲身之處。

位於賈梅士前地的新敎墳塲建於1821年,它不僅僅是爲英國人,也是爲所有的新敎徒而建立的。這是老的新敎墳塲;還有新的(即新西洋墳塲)在望厦山附近;1971年,這個墳塲以一個澳門元的象徵性價格賣給了澳門政府。

松山的回敎墳塲建於1829年。這些葬於此地的回敎敎徒是古波斯人的後裔,當他們棲息的土地被阿拉伯人奪去後,他們於八世紀移民到了印度。

大約在1770年左右,孟買的波斯人已經開始同中國人做買賣了。

埋葬在那裏的14個人中有11個人是孟買生人。其中最古老的一個墓碑上這樣寫着“深切哀悼死去的孟買人庫賽傑·弗蘭基(Cursetjee Franjee)。1829年3月17日亡,終年56歲。”

鏡湖醫院

談到鏡湖醫院,阿爾諾索伯爵這樣描繪到:“這座中國式的醫院,是由澳門富有的中國人集資贊助創辦的,其外表完全像一座廟宇。”

“在這裏,那些華人富豪紳士們圍聚在一張大桌子周圍,坐在沉重的紅木椅上,討論着他們最爲關心的貿易問題。謁見澳門總督的代表就是居民們從他們中間選出來的。而每一位澳門總督宣誓就職後,總要拿出一天的時間來參觀這所醫院,他們會受到華人達官顯貴們隆重的接待。大廳的牆上鑲嵌着一些刻寫在大理石板上的格言警句。在一尊佛像前有一盞燈在燃燒。眞正醫院本身部份由一個花園將其隔開,長長的走廊兩邊都是病房,房間很小,裏面有床,飾有花布窗帘。這座醫院爲貧窮的中國人提供了盡善盡美的服務。旣使是天主敎徒的中國人也非常厭惡歐洲醫生給他們看病。聽說有一位非常虔誠的天主敎徒,他寧願眼睜睜看着心愛的妻子因難產死去,也不願讓一位歐洲的大夫觸摸她。”

中國人的鏡湖醫院於1870年6月26日獲准開工修建,1871年正式建成。

1888年,香山縣(Ching-San)海防署關閘城樓以外的一塊地贈給鏡湖醫院做墳塲用。

1892年,中華民國之父孫中山在香港那打素醫院附設的西醫書院大學畢業後,即到鏡湖醫院工作,成爲第一位在此行醫的華人西醫大夫。

鴉片館

阿爾諾索稱鴉片館爲“俱樂部”,他這樣描述道:室內的地方並不大,但是裏面隔成了許多小房間,房間裏擺着吸鴉片用的床,眞像在牆上挖的洞,裏面放上一張木床,就變成了房間。僅有的一點點空間也被雕琢精緻的木栅佔據了。所有的鴉片館內都擺滿了這種本栅,甚至有的在客廳的中央用木栅一隔就隔出了好幾個房間。床或地舖着蓆子,供兩個要好的朋友躺在上面抽鴉片還是很寬暢的。床的中央放着雕漆托盤,上面擺着煙槍,酒精燈,盛鴉片的小盒子,往煙槍內塡塞鴉片用的金屬鑽子,床盡裏頭靠牆根的地方擺着兩個用木頭做的中國式枕頭。煙槍的形狀像一根長笛,其中一端是一個塡塞鴉片的煙鍋,呈圓肚形的,上面有一個小孔穿過。鴉片館裏的家俱非常豪華,一般都是用羅望子木製作的,上面並鑲嵌着大理石板。

阿爾諾索描述了一位叫Lam-Hami-Lin的中國人抽鴉片時的情况:“他豎着側躺在床上,頭枕着硬梆梆的枕頭,他開始慢慢地托起煙槍,小心翼翼地拿起裝着鴉片的小盒子,然後點燃了燈,用金屬鑽子刮了一點膠粘的鴉片膏,伸到了火苗上。

鴉片膏遇火像蠟燭一樣燃燒起來,他手捻動金屬鑽子一個勁旋轉,不讓鴉片膏掉下來。幾分鐘後,當煙膏變成了一個發出香味的小圓球時,他一邊將其塡入到煙槍頂端的煙鍋內,一邊將煙鍋靠近火苗,迷縫着雙眼,吮吸着鴉片膏發出的特别的香味。”

英國的新敎徒們向中國輸入了兩件東西:聖經和鴉片,前者用於拯救人的靈魂,而後者則要消失去身軀。

番 賭博

賭博

阿爾諾索繼續寫道:“沒有任何一個民族像中國人那樣嗜好賭博。在澳門華人區裏有許許多多的從事番攤的賭館。賭館內點着燈籠和蠟燭,白天全天對外開放,晚上一直營業至午夜。賭博一般都在第二層樓上進行。一走上樓梯,便可看見樓梯平台正面的牆上用中文寫着‘抬頭見福’幾個大字。番攤這種賭博形式圍着一張鋪着蓆子的方桌子進行。庄主坐在桌子的一個邊上,他按照所攤出的數字,將籌碼放在桌子上,並當塲支付錢給贏家。他的助手也是一位中國人,坐在他的身邊,眼前放着一個小木枱,上面擺着一架天平,他在準備找零錢,他將稱好重量的錢幣一一包在紙內,然後在外面標上它們的價値。中國人有一種在金屬錢幣上打印的習癖,久而久之,錢幣便會失去其原來的重量,所以重新將錢幣過秤變得不可缺少了。庄主的右側,另一位他的中國助手正在做開賭的準備工作。放在桌上中央的方木盤是供賭客們擲放賭注的。番攤是按照1、2、3、4或它們各自的倍數進行的。投注一個號碼的爲番,即可贏其投注金的三倍,謂一賠三倍;投注兩個號碼的爲稔,即爲一賠二倍;投注三個號碼的,則爲一賠一倍;不過贏的賭客根據規定還要由庄主從其所贏錢數裏抽水7%。負責準備開賭的助手面前放着一堆銅錢,大約有二百多個,還有一個瓷碗或金屬碗。他用碗從那堆銅錢中分出一小堆,並用碗將它們扣住,等賭客投注完畢,他掀開碗,手拿一根細長的木條將銅錢按四個一組分開,如果最後剩的是四個銅錢,投注4號的賭客便贏;如果是三個,投注3號的賭客贏;如果是二個,投注2號的贏;如果是一個,投注1號的贏。由於每一局都要數銅錢,付款,這種賭博形式很費時間。”

今天,除了番攤之外,澳門還有其他許許多多五花八門的賭博形式。

澳門的女人

阿爾諾索伯爵寫道:“如果從‘漂亮’這一詞愚蠢而狹義的詞義上理解,澳門的女人的確不算眞正的漂亮,但是她們因受到傷害而憂傷的目光所表現出的無生氣的嬌嫡溫柔却吸引着我們。毫無例外,澳門所有女人的手和脚是非常美的;當她們走在路上,特别是星期天,當她們做完彌撒,走出敎堂時,更顯示出這一斷言是正確的,即使那些穿着‘do’”的女人也露出她秀雅迷人的手脚,而做到這一點是不太容易的。“do”是葡萄牙一種古老的長外套,澳門的土生葡人仍將它作爲一種高雅的外衣來穿。

英國人貝特·穆迪(Peter Mundy)1637年參觀過澳門,他談到了“漂亮的混血姑娘埃斯科拉斯迪卡,卡塔莉娜和她們的姐妹是那樣的美麗迷人,姣好甜美,大槪整個世界上再也找不出可以與她們的容貌和體態相媲美的姑娘。”

但是一個半世紀後,一位參觀過澳門的荷蘭人阿·埃·萬·布冉·霍克傑斯特(A. E. Van Braam Houckgeest)在他的長篇巨著《荷蘭東印度傳敎團1794-1795中華帝國之行》第二卷中說:在澳門土生葡萄牙女人中尋找美人簡直像是在找白色的烏鴉一樣難。這位舌頭尖刻辛辣的荷蘭人對澳門女人太無情了,這過份刺傷了她們的自尊心。時値今日,儘管從未有過一位澳門姑娘在“世界小姐”選美中獲勝,但澳門的美人還是有許多的。

富有的家庭

阿爾諾索伯爵繼續寫道:“澳門有許多極其富有的家庭,但是隨着禁止苦力向海外移民,由於1874年可怕的颶風和隨之而來的洪水、火災及其偷盗,這些富有的家庭衰落了。在遭到致命的天災打擊下,祇有少數將財產投保於保險公司和在香港有財產的人幸免了。至今人們仍如夢幻一般談論着當年的奢侈之風;那時有婢女陪伴出席舞會的貴人們,一個晚上就要換三次夜禮服;有的富有的人家將金磚墊放在門後的地板上,以防止門打門時撞上牆壁的護脚板。每當有浪漫歌劇上演時,主角女演員出來謝幕時,觀衆的激情不僅化爲似雨一般的鮮花拋向舞台,而且還向演員擲去珍珠項鏈、鑲着寶石的手飾、玉石和紅寶石。富有的人家幾乎不用工作,但掙的錢却非常多;他們揮霍無度,無人考慮第二天的生活,他們過着紙醉金迷、寄生蟲般的生活。

阿爾諾索伯爵的描述有些過分誇大了,他是聽一位矜誇的土生葡人講述的這一切。我們曾出版過《堂·佩德羅五世劇院》(即崗頂劇院)一書,在我們所收集的史料中,從未發現過有貴夫人們朝舞台上扔珍珠和項鏈的紀載。

隨着香港的崛起,澳門進入了其衰落的時期。澳門祇有極少數的家庭在苦力向海外移民的浪潮中發了大財,僅僅是極少數。

澳門人轉向湧向香港這一事實,說明那裏有財富。

聖·雅努阿里奧伯爵醫院(即仁伯爵醫院,俗稱山頂醫院)。醫院壯觀的正面圖;由余加利子爵阿萊尚德里諾、安東尼奧·德·梅羅(Alexandrino António de Melo)設計;恩里克·迪亞斯·德·卡瓦略(公共工程司司長)監督施工;醫院於1872年12月1日正式啓用

*貝爾納多·皮湼羅·德·梅洛(1855-1911),爵號阿爾諾索伯爵,王室貴族,堂·卡洛斯(D.Carlos)國王的大臣和朋友。他是平德拉(Pindela)子爵的兒子,常以貝爾納多·平德拉之名出現在社交圈及舞會上;他是大文學家埃薩·德·盖伊羅斯(Eçe Queiros)的朋友,是著名的“生活的失敗者”小組的成員。他是專職工程建築官員,同時又是有名氣的作家(其著作有:五色磁磚,埃薩·德·盖伊羅斯爲其作序;短篇小說集:手拉着手,與薩布戈薩伯爵(Conde Sabugosa)合著;劇本:第一片雲和溫柔的奇迹)。他曾陪同堂·卡洛斯國王出訪西班牙、法國、德國和英國。他還作爲外交官隨同托馬斯·德·索薩·羅沙前往北京,《世界周遊記》(1894)就是他北京之行後所寫下的傑作。