在澳門文化學會的鼎力資助下,我們進行了本文內容的硏究。爲此,我們非常感激澳門文化學會。同時我們也要感謝若瑟卡洛斯高美士席爾瓦博士(José Carlos Gomes da Silva)對我們的工作中有關硏究方法提出了有益的建議、問題以及他所做的批評性的評論。

我們在文章中展示的觀點和看法並非面面俱到。這篇爲履行與文化學會達成的協定而作的文章是屬於一項硏究澳門漁民階層社會及文化方面的計劃,該硏究計劃還處在初級階段。因此,我們利用編寫本文的短暫的時間對我們正進行的硏究工作作一反省。目前,我們祇能勾劃出被分析硏究的問題的輪廓,提出目前尚不成熟的看法。

在這篇文章中,我們祇是對那些有學識的,但又不必精通人類學或者對本文所談論的人文學領域很瞭解的讀者,把我們所知的情况作一個一般性的介紹。

在關於程圳(音譯)島上(屬香港)的捕魚業的硏究中發現,捕魚活動每年祇有一百二十天,其餘的日子則用來籌辦周期性的慶典、儀式以及其它宗敎性質的慶祝活動(So 1964,144--145頁)在香港新界海上的一個島嶼上有一個叫几婿(音譯)的小漁村,一九八二年,該漁村在每年的崇拜當地廟宇供奉的保護神的祭典中花費了十二萬港幣,該款項全部是由參與者捐款籌集起來的。

儘管在我們手上還沒有掌握足夠的資料,但是,在澳門所有的資料也能有力地證明整個中國人社會中宗敎的重要性,也正因爲此,澳門的祠廟的數目非常之大(1):在澳門地區無處不見祠廟、祭壇、神龕以及其它敬神的塲所設施。顧而易見,這些體現着一個社會的現狀;另一個明顯的最具有代表性的事實就是中國傳統的建築物都具有濃厚的宗敎色彩。

這些具有價値的與宗敎有關建築和設施的保存以及修繕的經濟負擔,在一個衛生、健康及敎育的基本需要經常得不到滿足的社會中,從來不是由那些與宗敎問題無關的團體來承擔的。另一方面。市民對於政府擴建城市的阻碍一般說來往往出自象徵性的信仰而不是現實的利益的需要,在搬遷建築物、岩石、樹木以及平塡地上的起伏都會破壞“風水”(2)的原則,這樣的例子不勝枚擧,最出名的是一位總督曾爲此付出了生命的代價。(3)但是、祠廟和其它敬神的公共塲所還祇不過是無數表現宗敎的形式之一,許多活動是私下進行的,人們在家裏供奉着祖先的牌位和他們崇拜的神像,這是他們每天頂禮膜拜的對象。生命問世、結婚、死亡等等事情都要遵循許多儀禮規定,而這一切都在黃曆上有所說明,它指引人們去做日常生活中的無數事情,如出門旅行、遷居等等。

如果說在中國人的社會中宗敎的重要性不能被低估的話,那麼在漁民這個最狹小的社會階層中宗敎就似乎佔有重要的特殊的地位。漁民階層通常被認爲是最迷信的。按另一方式說,人們一直認爲漁民階層的世界觀本質上是“宗敎”性質的(Ward 1955)。因此,人們力求說明中國南方漁民傳統上祇有一個唯一的宇宙觀其總的思想是不確立我們所說的“自然”和“超自然”思想之間的分界;而這一宇宙觀又不斷地與一見不到却又無處不在的現實相適應。但是,這些看不見的現實被我們稱之爲“禮儀”的某些行爲體現出來。這樣,漁民組織他們的活動,從廣義來說,他們受一種冥冥之中的力量(神、鬼)受祖先在天之靈的力量以及受風水的影響,這些所佔據的世界使他們在生存中要順從各種規章。除此以外,他們還必須遵從一套戒律(主要包括禁止某些凟神的思想和不能觸犯某些“神魚”。這個看不到的世界影響着漁民,他們遵守戒律和對祖先對諸神的崇拜敬仰以及進行驅魔或其它儀式的某些思想。(這也包括對家庭人員或者對同類的態度)

我們剛才談到的看法似乎其本身就證明我們需要很好地考慮澳門的漁民階層社會的特定的形式中的宗敎和儀式。澳門漁民階層一直是我們硏究的對象(見Brito Peixoto 1987,1988a,1988b)。但是,在這一範疇內,我們的看法局限在我們一直在探討的一個問題的某個方面,即中國南方漁民保持爲一個社會上獨特的階層的事實,實際上也就是其階層存在的原因。

澳門漁民階層的宗敎“聖地”是位於內港入口處的媽閣廟。它是漁民在岸上的崇拜地。澳門地區絕大部份漁民船隻在內港泊碇避風。

供奉水手、漁民的保護神阿媽女神的媽閣廟在葡萄牙人來到之前已興建了。但是,葡萄牙人也把它作爲該地區的標誌,這也可能是澳門之名的由來(Batalha 1987)。“局部”被視作“整體”象徵的諸多事實告訴我們當時的媽閣廟佔有如今還保持着的一個重要的地位,儘管影響了該地區面貌的大約四百年的歷史已經過去了。如今,媽閣廟在澳門宗敎領域仍保持其突出的地位,總的來說中國人的社會總是優先在那裏擧辦某些宗敎儀式。

在中國南方的漁民們組成一個低下的社會階層。岸上的廣東人用“疍家”這個貶義詞來稱呼他們,並把他們看作是一個與己不同的“種族”,岸上的廣東人還用輕蔑的詞語來貶低他們排斥他們(見Brito Peixoto的引著)。正是在這種情况下,以相互矛盾的形式出現的宗敎現象對我們的硏究工作是再重要不過了。由各方面證實的“疍家”和媽閣廟之間的緊密關係似乎已從禮儀上肯定了他們不僅在參與整個社會而且還爲確定這一點而拿出捐款,但是社會還是不接受他們。

本文在於初步分析有關媽閣廟的儀式傳說及藝術等方面的現存資料。從這些資料我們可以隱約地感覺到它們後面具有象徵性的東西,正是這些具有象徵性的東西起着無形的但是重要的作用。

但是,長期以來,在漁民的社會,文化的特性等方面,這種起到無形的重要作用的東西一直被人們所低估。

Ⅰ

“從中國建築的觀點來看,在澳門除了祠廟外,幾乎再也沒有其它値得重視的東西”,不管是從藝術角度,還是從與其有關的詩一般的傳說來看,澳門現存的祠廟中媽閣廟無疑是最令人感興趣的,高美士這樣寫道,事實上,人們也認爲“很難找到有這樣一個具有更奇形怪狀的岩石的地方,或者藝術爲美麗的自然風光增添了更加 爛的色彩,從而表現出大師們高深的造詣的地方”,(Chinese Repository 1840:葡譯本,402頁)因此,這些在品賞中表露出來的可能過份的熱情的讚譽可以從安娜瑪麗婭亞瑪洛(Ana Maria Amaro)更爲客觀的看法中得到糾正。亞瑪洛含蓄地說“在葡國海外省旅遊的宣傳海報上,媽閣廟是眞正說得上有價値的兩個中國寺廟之一”(Amaro 1967:355頁)。亞瑪洛所說的另一個寺廟是觀音堂,一八六四年中美歷史性的條約就在那裏簽署。下面要談到對觀音堂古廟的硏究。觀音古廟在今觀音堂附近,事實上觀音古廟是現在觀音廟的前身,但是兩者不能混爲一談。觀音廟目睹觀音古廟在威望和規格上逐漸失去其價値,不過,雖然觀音古廟“如此簡樸,甚至由於都市化的要求一直在遭受‘肢解’,其整體美已失去了平衡”(Amaro 1967:356頁),但正如同我們力求證明的那樣,它可能爲說明媽閣廟在澳門社會宗敎領域中的地位提供有用的東西,儘管這種可能還是那樣的渺茫。爲此,我們建議從望厦的觀音廟出發經過“昔日的路程”而“到達”媽閣廟。

爛的色彩,從而表現出大師們高深的造詣的地方”,(Chinese Repository 1840:葡譯本,402頁)因此,這些在品賞中表露出來的可能過份的熱情的讚譽可以從安娜瑪麗婭亞瑪洛(Ana Maria Amaro)更爲客觀的看法中得到糾正。亞瑪洛含蓄地說“在葡國海外省旅遊的宣傳海報上,媽閣廟是眞正說得上有價値的兩個中國寺廟之一”(Amaro 1967:355頁)。亞瑪洛所說的另一個寺廟是觀音堂,一八六四年中美歷史性的條約就在那裏簽署。下面要談到對觀音堂古廟的硏究。觀音古廟在今觀音堂附近,事實上觀音古廟是現在觀音廟的前身,但是兩者不能混爲一談。觀音廟目睹觀音古廟在威望和規格上逐漸失去其價値,不過,雖然觀音古廟“如此簡樸,甚至由於都市化的要求一直在遭受‘肢解’,其整體美已失去了平衡”(Amaro 1967:356頁),但正如同我們力求證明的那樣,它可能爲說明媽閣廟在澳門社會宗敎領域中的地位提供有用的東西,儘管這種可能還是那樣的渺茫。爲此,我們建議從望厦的觀音廟出發經過“昔日的路程”而“到達”媽閣廟。

亞瑪洛告訴我們說,觀音廟的所有者可能是澳門最早的一些居民,他們可能是福建人,明朝(1368--1644)初期,由於兵荒馬亂,福建人向南方遷移,望厦村直譯成葡文是“望厦門的村”,厦門是福建主要的城市。在本世紀初,望厦村還是一塊沼澤地,那裏種植水稻和蔬菜。農民和手工業者的人數大量地增長。亞瑪洛從一個可能是澳門最早村落--望厦村的創建者的直系後代的一位文人那裏收集到我們將轉載的神話傳說。

媽閣廟:岩石上的刻畫,船頭削尖,船弦飾眼是福建漁船的特色。根據傳說,這是將天后娘娘載入澳門的漁舟。

觀音廟建立的傳說

“望厦”的村民從事耕種維持生計,他們沒有從事其它贏利的生產,他們生活太平,安居樂業。有一天,兩個牧童看管着在河邊多石的土地上啃咬着瘦草的山羊,他們突然發現拍打着“金峯山”脚的水上飄浮着木頭雕刻的一尊大慈大悲觀音神的小像。兩位牧童虔誠地撈起小像帶回村裏。

--這是幸福好運的預兆!

他們把木雕像放在發現它的附近的地上,點上香和蠟燭,口中念念有詞地祈禱敬拜,並在雕像的周圍放置三塊石頭,好像門柱一樣,形成一個小小的簡單的形似神龕的“聖堂”,彷彿是一個眞正的祠廟。就這樣,澳門第一個供奉大慈大悲的觀音廟誕生了。

不久後,在Tcheung Tac Wong(正德皇)統治時代,發生了一件著名的事件,它後來徹底地改變了望厦村民的整個生活進程。

颱風經常掠襲澳門,在一塲令人畏懼的颱風後,三條幾乎被狂風巨浪吞沒的蕃船逃出險境,先後來到澳門避風泊碇。第一條是荷蘭人的船,第二條是印度人的,第三條是葡萄牙人的。前兩很船很快起錨離開了澳門,而第三條船却留了下來。

葡萄牙船員外表看來是商人。他們的船被風浪打破後貨物被浸濕了。他們登上岸同居住在媽閣的姓Kai(賈)的家族的後代接觸。葡萄牙人向該族長請求同意他們搭建草篷,留下來直至曬乾用來交換的貨物。他們的請求得到了滿足,然後就接連發生了先於葡萄牙人在澳門和平居留的衆所周知的全部事實……。

隨着城市的發展,蔬菜有了很好的銷路,蔬菜的種植也發展了。

原先的沼澤地被廢物和汗水塡平了,來了新的農民,小房子和高級的磚房在山脚和昔日的水田裏拔地而起。

觀音古廟由於村庄的發展被人忘却了……

在萬歷年間(萬歷似爲永歷? 譯者註)許多逃離滿州人迫害,但對他們的被打倒的皇帝仍然忠心耿耿的文人來到澳門避難。他們企圖削髮爲僧,這是因爲在古中國,不管你犯罪多大,一旦做了和尚就不再受法律的制裁,據說,在古觀音廟附近建立了一座簡陋的普濟禪院,但是,觀音廟內的那尊被水送來的雕像仍受到人們的崇拜敬仰。

普濟禪院最早的那個殿用來供奉大慈大悲的觀音。由於寺內和尚不斷的擴建,增加其規模價値,最後它成了澳門最美麗的中國寺廟之一,即現在的觀音堂。由於觀音堂內精湛的雕刻和高雅傑出的裝飾,使得古觀音廟日趨黯然失色,甚至使大部分村民停止了對最早的“聖堂”的敬拜,“這一‘聖堂’大槪是如今已不被人知曉的觀音古廟”(Amaro 1967:358--361頁)。

首先,似乎値得補充說明一下的是Kai(賈)家族。由於它在媽閣的地位,它曾起着葡萄牙商人的中間人的作用。

“至於望厦村的創建人,澳門最早的中國居民的姓氏,他們可能是Hó(何),Sam(沈),Hói(許),Tcheong(張),Lam(林)和Tchan(陳)。

根據Hó(何)家的記載,在逃難中,在他們來到澳門之前可能還有其他家族的人,如Tin (田)、Pou(浦)、Lou(劉)、和Kái(賈)。然而,很可能Kai(賈)是第一個在澳門定居的家族。Kái(賈)家族不是從事農業,可能是在內港的入口處,媽閣山脚的Á van kai(下環街)落脚,從事捕魚及海上貿易”。(Amaro 1967:359頁)

因此,按到達澳門的先後順序,創建澳門最早的家族是Kái(賈)、Lou(劉)、Pou(浦)、Tin(田)、Hó(何)、Sam(沈)、Hoi (許)、Tcheong(張)、Lam(林)、和Tchan(陳)。這樣,將最早到達澳門的Kái(賈)家族的人與其它家族分別開。Kái家族不務農,他們居住在媽閣山脚,從事捕魚和海上貿易,其餘的家族從事農業,在望厦村定居下來。

從事農業的家族沒有構成問題,因而我們將不再談論他們,但是,從事捕魚及貿易的家族我們需要補充一些資料加以闡述。

“但是,關於這方面,Sam家族根據其祖先的記載說,如今在澳門已消失的Kái(賈)家族在逃難中比他們到來稍早一點。Kái家族在過去曾出現阿媽女神升天的奇迹的地方定居下來。這一事實被那些船伕信徒刻在了石頭上。

據現在姓何的家族後代說,Kái(賈)家何族在和家族來澳定居數年前已在澳門落脚了,是很可能一塲暴風雨把他們帶至這裏。

澳門之城的傳說也許與Kái(賈)家族有關,(Amaro 1967:359頁)。我們在媽閣和望厦的職業方面發現兩村之間的差異。在供奉神像方面,一個供奉阿媽神,一個供奉觀音。這一不同又加劇了兩村之間的差異。

另一方面,由於談到觀音廟的傳說使我們聯想起有關澳門之名的傳說,讓我們來看看這後一傳說。

關於澳門之名的傳說

“據說,一個仁慈的商人好心地允許在他的一艘破舊的船上搭載一個福建女子。在一次颱風的襲擊下,由於那女子的祈禱使她乘坐的船免遭沉沒的厄運。其它一起航行的船由於船主不願搭載那可憐的女子而船翻人亡。當船抵埠當時的澳門(一個小島一個荒無人煙的半島)時,那年輕的客人登上‘風火山’山頂,然後,出現了一道光,她便消失了,祇留下一隻鞋。她就是娘媽,仁慈的阿媽女神--水手、船員的保護者。澳門的名稱可能從此而得;阿媽澳,即阿媽泊口”(Amaro 1967:359頁)

在我們將從這一傳說得出某些結論之前,應首先指出的是關於澳門之名的由來的傳說很明顯也是關於媽閣廟的各種不同的傳說之一。

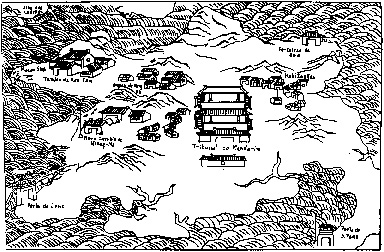

這是摘自《澳門紀略》書中的圖-澳門

關於媽閣廟建立的傳說之一

“有一天,一位福建的少女想登上準備啓航駛向南方的一艘帆船。但是,由於她身無分文,所有的人都不願意讓她上船。能說是‘所事的人’嗎? 不是。那條最破舊的帆船上的人同情這位少女,願意免費載她去廣東。

在路上,突然狂風大作,除了這條船外,其餘的船都沉沒了。那位少女掌舵,將船駛入一避風港。當離船上岸時,她一登上岩石,就不見了。

船伕們相信她就是娘媽神,是她救了他們,並將他們帶至澳門。因而船伕們在那裏建了一座祠廟供奉“娘媽”。該廟被稱爲媽閣廟(閣,即海角)或媽祖閣(“媽”即是娘媽的縮寫Teixeira 1979:19頁)。

由此我們可以看出觀音廟的傳說通過澳門之名由來的傳說與媽閣廟傳說聯繫在一起。這樣,澳門之名由來的傳說竟成了上述兩廟的傳說的連接成份。

我們建議同時閱讀有關兩廟的傳說,將其各自的特點做一比較,從而力求服從一個總的邏輯。請注意,關於媽閣廟有幾個不同的傳說。從硏究方法的角度來說,我們將從不同說法的總和的原則出發進行硏究(見Lévi─Strauss 1958)。爲了便於解釋說明,下面我們依次轉載有關媽閣廟的傳說。

關於媽閣廟建立的傳說之二

“天妃”在成爲神之前是一個普通的人間凡人,如同我們之間的任何一個人,她出生並生活在福建省的“蒲田”。

“澳門”這塊殖民地建立以前,福建省的外貿幾乎都是通過澳門來進行的。那些小“渡船”時而來澳門一次,一般單程需半個月左右。船上全部裝着珍貴的茶葉,然後轉賣給西方。

當“天妃”還是凡人時,特別喜歡乘船來澳門遊覽,有一次,船已經載滿乘客準備出發時,大家看到一位溫文爾雅,身披白色斗篷的少女姍姍來遲,她的一雙金蓮在沼澤地上艱難地邁着急促的小步,似乎她永遠也趕不上這條船。

船上的人等得不耐煩了,吓唬她,讓她趕快走,當那位令人好奇的美人兒踏上跳板時,左脚上的絲綢小鞋掉了下來,因爲當時水手已收起跳板,她祇得光着左脚上船。

那條船揚起風帆,在季風的推動下,乘風破浪快速向“澳門”行駛。

船上的甲板非常窄小,船上擠滿了人,雖然福建與澳門之間航程時間很長,但那位神奇的少女却找不到一處可以坐下來休息的地方。

船駛入深海就開始顫簸不定,兇猛的浪濤發出悶雷般的響聲,瘋狂地搖撼着那條小船,船上的人互相碰撞。但是,令人奇怪的是儘管狂濤使船東側西歪,那位神秘的旅客對這惡劣的天氣彷彿無動於衷,立在那兒穩如泰山。

這時,除了一位茶葉商外,竟然沒有人注意到這一異常的情况,這位叫沈萬(音譯)的謹慎而聰明的商人不由得對如此不尋常的事沉思起來。

沈萬從此開始留神注意那位神秘少女的一擧一動,當船在後來的媽閣廟前停靠繫纜繩時,他也沒有把視線移開。

他看到她混雜在其他旅客中間從船上走下來,她邁着聖人才有的步子朝今天媽閣廟所在的地方走去。當她從他的視線中突然消失得無影無踪時,這位商人大吃一驚。

沈萬也爬上山,在還被晨霧籠罩的山腰找到了一個左脚無鞋的代表那女神的木頭像。

這位商人再也不懐疑那奇特的同船旅客就是與粗糙的木頭合爲一體的神,她的靈魂已經離開了人間塵世,人們弄不淸是甚麼原因。

商人從突然的發現所造成的驚慌中恢復過來,如同所有的中國人一樣,他又實際又自私,他再也不冥思苦想了,受到强烈的外力的啓示的商人立刻奔向一間叫萬生堂(音譯)的賣彩票的舖子(今日叫Pou-Piu的前身),買了一張彩票,寫上了十個字,意思與那非凡的奇遇相關連。接着,他返回到找到木頭像的地方,在像前跪下,向神像許願,如果他中了大彩一定爲她建一座寺廟。

沈萬果然正中大彩發了財。爲了還願,他派人建了一個小祠廟。如今,這座小祠廟座落在媽閣廟樓殿的第二排。娘媽女神很靈,去朝拜的善男信女絡繹不絕。由於虔誠的信徒與日俱增,“天妃”的受恩者集資興建了一座新的祠廟,即今日最靠海邊的建築。隨着時間的推移,增添了一些配殿,但是沒有人敢叫人拆掉最早的“聖堂”,據信徒們說,以左脚沒有著鞋的木頭像爲代表的天妃“軀身還在那裏”。(高美士1945:13-16頁)

關於媽閣廟建立的傳說之三

“明朝萬歷年間,(大約1573年),有一條福建船,船上供奉着媽祖神。這條船不幸失去控制,隨風浪飄流。船上的所有人都被溺死,祗幸存一個信仰阿媽神的船伕。船伕抱着聖像,決心死也不放棄她。他終於得到神的大力保護幸存下來,當風暴減緩時,他所在的船被拖到澳門,他安全無恙地上了岸。他把像帶到阿媽山,把它放置一塊大岩石的基座上(這是他能找到的最好的地方),這是當地環境所能提供的最理想建寺廟的地方。

大約過了五十年,天啓年間,有一個著名的天文學家,他通過天堂寶庫和人間珍寶之間一種對應關係(凡人不知)瞭解廣東省有一盛產珍稀發光的珠子的湖。因而他誠惶誠恐地向皇帝進言,力諫皇帝派人去取珍珠。皇帝陛下得知這一重要的消息,就派一名忠誠的僕從去找那美妙的湖。當他到達澳門時,這位欽差在阿媽角過了一夜,他在夢中見到了女神,女神告訴他,他尋找的湖在Keaou Chow(或Keaou縣)的Hopoo。皇帝欽差朝着女神指引的地方去了,果然,他在那裏找到了數以千計的最精美的珍珠。爲了感激他曾獲得神秘的啓示,在阿媽角興建了一寺廟,供奉這一消息的提供者”。(Chinese Repository 1850:葡譯本,403頁)。

關於媽閣廟建立的傳說之四

“在澳門有三塊岩石;一塊稱洋船石。據說在萬歷年間(1573-1620)有一艘福建的大商船遭到颱風襲擊,處境危險。突然,人們看到一女聖人立在一座山腰上,商船恢復了穩定,他們就建立一寺廟供奉天妃,並稱這地方叫娘媽角。娘媽是人名,閩南話娘媽即天妃。然後,在廟前的岩石上刻上一條船的圖案及“利涉大川”四個字、(意爲幸福地穿越大海),這樣做是爲了使人知道這位女聖人超凡的力量。

另一塊石叫海角石,在娘媽角。岩石高聳大約十丈,並刻有“海角”兩個大字(漢文,澳門亦稱海角),每個字的長度超過兩米多。

第三塊石頭是蛤蟆石,圓形,靑色。每當刮風下雨,或當下午開始漲潮時,可以聽到石內發出“咯咯”的聲響(Tcheong─U-Lâm和Ian-Kuong─Iâm引著,50頁)。

媽閣廟內景(1836)

座寺廟的傳說同時閱讀似乎揭示出下列並非荒唐的對立:

| 觀音堂 |

媽閣廟 |

| 二個牧童 |

一個船伕(見之三)

一個茶葉商(見之二)

一個船伕(見之一)

一艘商船(見之四)

|

| 看見一尊木雕像在擊拍到望厦山脚的水上飄浮。 |

在娘媽角山腰找到一尊木刻偶像(見之四) 看見一個山腰上立着一位女“聖人”(見之四) 看見一位少女登上岩石,然而再也不見了, (見之一) |

|

代表觀音的像

|

代表阿媽女神的木雕像(見之二)

媽祖神的像(見之三)

媽媽神的像(見之一 、之四)

|

| 撈起偶像带回村中 |

船伕把像带至阿媽山 (見之三) |

| 他們把雕像放在地上,用香,蠟燭祈禱,像的周圍放置三塊石頭。 |

船伕把像放在一塊大岩石上(見之三)

|

| 三塊石頭被放置成形似一門的側柱。 |

在阿媽角有三塊怪石,一塊形似蛤蟆(見之四) |

我們在前面已談到“農民”和“漁民及船伕”之間的差異,那麼現在我們從“牧童”和“商人、船伕”之間的對立來重論這一差異,即我們證實了“岸上人”和“水上人”之間的對立。這樣,似乎出現了一個逆轉:一方面,“岸上人”在望厦山麓邊的水上找到觀音像;同時,“水上人”在岸上的阿媽山頂找到媽祖神像。同樣“岸上人”把觀音像帶回村落,即帶回耕作居住的地方;而“水上人”把娘媽神像帶至一山上,即無人居住耕種的地方。然後,在村中觀音像被香、蠟燭所供奉,受到祈禱和敬拜,也就是說對“聖人”的祭典在被耕種的地方是按照一定的規矩儀式來進行的,對此,我們或者稱之爲“文化”;同時,“水上人”把娘媽神像放在一塊大岩石旁,即放在地面一凸起的地方,因而可以說“聖人”直接在大自然中被祭典。下列的事實更明顯地表現這一對立:“岸上人”在觀音像周圍放置石頭,形似門的側柱(即“文明化”),也就是說標誌着文化;而“水上人”的着眼點却是“奇形怪狀”的岩石,即是未能被人們接受瞭解的形狀,或者說,即使被人們瞭解也祇是些動物的形狀,這樣或那樣地暗示着自然的狀態。我們將再談論到這個問題,眼下,爲了結束這一點,我們可以用下列方式槪括這一對立情况:

“水上人”-高-阿媽神-媽閣-自然。

“岸上人”-低-觀音神-望厦-文化。

但是,這些對立掩飾着一明顯的共同的要素。前面所講的傳說一致表明“海”在建立崇拜或者在表現神的存在中起着實質性的作用。因爲如果關於觀音廟建立的傳說談到木製偶像來自水上的話,那麼,媽閣廟建立的傳說以承認水中存在要求阿媽神出現的力量而開始。在上述傳說中,可以看到這一活動總是從水到岸,從某種角度說,是從自然的動蕩到文化的起源。

[插圖說明]

媽閣廟:岩石上的雕刻。

船頭雕刻着,船舷上畫着眼睛,這些是福建船細小的特徵。“利涉大川”直譯成葡文是“atravessou com proveito o grande mar,據說這艘船”把阿媽神載至澳門。

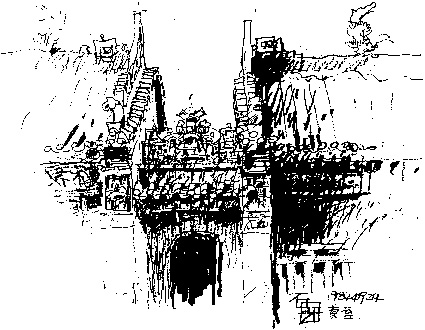

“觀音廟”素描

吳衛嗚作

然而,我們已經看到不管是在觀音廟的傳說中還是有關媽閣廟的傳說中,“聖人”都是通過找到的木頭雕像而出現。“聖人”的出現是吉祥的徵兆,即預兆繁榮昌盛。葡萄牙商船的抵埠和寶藏的發現使這一繁榮昌盛更爲明顯。一方面,在一湖中找到寶藏;另一方面,寶藏是珍珠,這一一點暗示並强調了它與水相關聯的重要性。再進一步說,以人文學資料爲背景可能會更好地理解“珍珠”這詞的含意。我們在岸上的觀察中曾記錄了一位漁民對此的解釋,他說“鱣魚鱗是珍珠”。事實上在中國人的傳統思想上,珍珠被視作來自於魚鱗。“Peixe”的中國字是“魚”,也是“餘”的同音字。後者的意思是“財富”、“富裕”(《中葡字典》1962:411-412頁)。從這個意思上講年三十的晚飯上應該吃魚,以保證來年的財富不斷地滾進來。同樣,珍珠也有許多聯想,它似乎有來自水產品而昌盛的意思。

在傳說之四中談到媽閣廟前的岩石上刻有帶着“利涉大川”四個字的一條船,使這個問题更淸楚了。高美士把這四個字譯成葡文是atravessou com felicidade o grande mar,儘管“利”字被譯爲“felicidade”(幸福吉祥之意),但是“利”字直譯成葡文是“proveito”,它是與“利潤”、“利益”之意有關聯的(《中葡字典》1962,185頁;Huang,1970:131、217、416頁)。因此,“利”可以譯成“Prosperidade”(繁榮昌盛)。但是觀音廟的傳說很淸楚地告訴我們望厦的居民(農民)一開始“就從事田間耕種,除了維持自己的生計外,未能從事其它贏利的生產,他們安居樂業”。同時媽閣廟的傳說使我們回憶起雕刻在岩石上的一條船的圖案及“利涉大川”四個字。這意味着一方面建立起農民階層和漁民階層之間的差異,另一方面說明繁榮昌盛祇能通過“交換關係”才有可能實現。

那麼,我們可能會說觀音廟的傳說是媽閣廟的傳說的演變。讓我們先看看這一演變是怎樣通過對立系統進行的:主要先建立起漁民階層和農民階層之間的差異,然後通過一逆轉的方式建立起增加這一差異的相似性。其一端將漁民與自然相連;另一端將農民與文化相連。這樣就出現了一個演變的問題,祇作對立兩方的解決方式。在傳說中這一問題求助於“聖人”而得到解決,也就是演變將導致出現兩者之間的中介物,即“模棱兩可”:一方面,它是危險的來源,而另一方面,通過“聖人”之路以繁榮昌盛的形式表現出來。最後,傳說似乎解釋了離開中心和接近中心的力量的兩個同樣重要的:第一,在社會上,提出“水上人”和“岸上人”之間的差異,然而,自然世界和文化世界各自相連在一起;第二,作爲“利”的源泉馬上建立起交換關係,儘管在社會上兩個不同世界之間的過渡內含的中介可能包含祇有在精神領域中才能解決的矛盾。

我們一直在談論觀音神和阿媽神,因此,値得再來談論這兩位神的事。觀音是位大慈大悲聆聽人間悲苦的神。觀音本來是一位佛神,Boddhisatva Avalôkitês Vara(聆聽人間-觀音菩薩)。西藏佛敎的保護者,達賴喇嘛是她的再世化身。在印度和西藏的宗敎藝術中,觀音菩薩像是根據女子美的槪念製作的,它被認爲是女神,這被從九世紀以來的形象所證實了。在中國,觀音神像的姿式如同聖母瑪利亞,披着白色長衣,懐抱着一個孩子,這是非常大衆化的形像。但是,在中國南方觀音更受人們的頂禮膜拜,這是因爲女子的生育也與她有關聯(Eberhard 1986,Williams 1932,Yang 1961)。

阿媽神直譯即“母親”,如同被她的許多信徒稱呼的那樣,她是海神,是船伕的保護者。因此也稱她媽祖。對她的稱謂有許多,其中在道敎衆神堂主要稱她爲“天妃”。根據Williams(1932)和Ward(1982)談及的傳說版本,她出生在福建省福州海上一小島的一個姓林的漁民家庭。一道紅光降落在她父母的住宅,標誌着她的出世。很早,她就表現出是一個與衆不同的孩子,有聖德,對父母非常有孝心。有一天,她夢見父親和兄弟在海上打魚的兩條帆船遇到可怕的風暴。她馬上開始用雙手拉繩纜,但是,正在這時刻母親拉着她的胳膊把她叫醒,使得一條船上的纜繩脫離她的手。後來,她的兄弟講他們曾經看見一位非常美麗的姑娘在水上行走,把她們帶到安全的地方。但是,她無能力挽救她父親的那條船。她離開人世間祇有二十八歲,尚未婚配。她死後,開始流傳關於她的故事。船伕們描述她是怎樣出現並挽救他們的生命。她出世時出現的紅光經常在桅杆頂上再現(我們的水手稱之爲桅杆電光)。這是保護他們的信號--我們母親的光。(Ward 1982:40頁)。

帆船開始在船上帶着她的神像,在閩粵海岸線一帶修建起祠廟紀念她。她的出生年月是公元九百零一年第三個月的二十三號。她被人們敬仰崇拜兩個世紀後,才正式列入“聖人”名單,接着賦於她無數稱號,在她幫助中國皇家海軍收復台灣後,被“提升”爲“天后”。“千里眼”和“順風耳”陪伴着她,協助她保護船伕。在宇宙中,她在大熊星座佔有重要的位置。大熊星座按道敎的說法是最重要的星座。它也是Maritchi 佛神的“天堂”,Maritchi,“生命之神”掌管記錄凡人的事,決定他們生存的期限(Williams 1932:338頁)。如同觀音一樣,“天后”還與生育有關,因而也是婦女兒童的保護者(Eberhard 1986,Ward 1982,Williams 1932,Yang 1961)。

在中國宗敎各個方面存在的“轉變”在專門性的文學中一直被談論着(Chan 1953,Freedman 1974,Yang 1961)。以後,在這一具體的情况下,在中國南方觀音和天后被視爲同一個神,(Williams,1932,Eberhard 1983)。

我們在岸上的觀察多方面地證實了這些假設。但是,儘我們所知,祇有“水上人”才知道這一事實。例如我們向爲我們提供資料的其中一位“疍家”問誰是天后時,他肯定地回答“天后就是觀音”。

這一對於漁民來說具有充分根據的肯定馬上招致了在塲的“岸上人”的强力反駁。後來,那些“岸上人”勸我們不要聽信“那些可憐無知的漁民”。

因此,我們證實的遠不是“道敎”神是“佛敎”的對應的神的同化,或“佛敎”的神是“道敎”的神的同化。而我們進一步發現實際上這些區別是不適當的,如果按大衆的說法“天后就是觀音”的話,那麼我們不是對着不同的階層圑體,而是面對着同一階層團體的不同說法,或者可以說,這是“水上人”和“岸上人”解釋同一現象的不同方式。

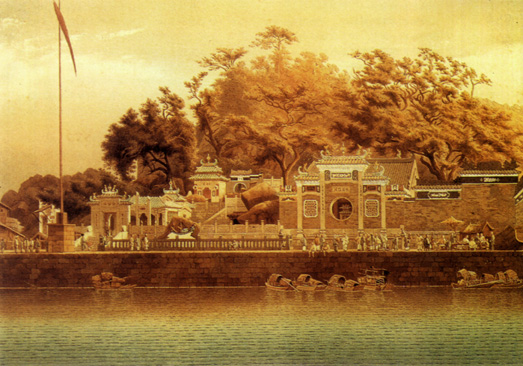

“媽閣廟”(1850年)

我們已經開始看到在澳門“水上人”和“岸上人”之間的對立可能起因於農民階層和漁民船伕階層之間的一種關係。這些階層的社會和經濟條件似乎與目前存在的對立所處的結構上相同的處境有關聯。這樣,在澳門隣近地區“有許多村落……”,所有這些村落是由同時兩位神的“水上人”和“岸上人”組成。一般說起,“水上人”在那裏比“岸上人”更早。從某角度看,“岸上人”依附“水上人”……,“岸上人”從事農業……。這些同時信兩位神的村莊一般很小,以致“水上人”和“岸上人”的總和也不過幾百人,或者充其量最多不過幾千人””(Ward 1955:葡譯文196至197頁)。如同我們有機會說的那樣,“岸上人”和“水上人”之間的“對立關係”反過來反可避免地出現一種“交換關係”(見Brito Peixoto 1987:16-20頁;1988a:20頁;1988b)。

這樣,澳門的社會現實從一開始遠不是如此,人們對我們說,最初的社會組織可能曾容忍上面提到的宗敎起着重要作用的同時信奉兩位神的階層。社會的分工可能導致每一個不同的階層根據其利益崇拜“專業化”的神。亞瑟斯密士(Artur Smith)在關於十九世紀禮儀的中國時寫道,人們習慣地說:“村莊的一道門的神與別的村莊的事務毫無關係。”從這個意義上說,社會的分工反映在寺廟的組織中。寺廟對每一階層曾是聯繫的樞紐。但是,神(更確切地說是寺廟)之間相互沒有關係的事實必然不意味着它們必須互相競爭。相反,在中國的許多宗敎思想曾被看做是相互補充的(Yang 1961)。然而,在某些情况下,這可能有助於社會各階層的完整性。這在當一個神獲得特殘的意義或是當出現共同的利益尤其是出現交換的關係時,這是可能的。澳門的社會宗敎綜合體可能滿足這些條件。一個按這種情况組成的信奉兩位神的階層必須一方面表示出團結,另一方面表示出區别。最後預計這一制度可能導致敬神形式的互相補充而使之完美,或者說這種制度同意宗敎上的類同可以不同的形式表示。

我們看到漁民承認兩個神,但是,阿媽似乎比觀音更具有整體的代表性。事實上,阿媽不但作爲水上人的保護者與水相連,而且也與陸地相連。在陸地上有標誌她存在的物體。請回憶一下阿媽失落一隻鞋的插曲,這似乎確定了她與陸地連在一起,也可以說這是她生活居住在陸地的象徵。這一槪念也適合於漁民。

第一個抵達澳門的家族,即該地區的最早的居民,這一插曲與有關澳門地名傳說中出現的另一情况有關,傳說中阿媽把一隻鞋留在岩石上。阿媽還與她上升的天和“天火”有關,一道光標誌着她的誕生,並且記在大熊星座。這“天火”是桅杆頂上的火。也許,由於這些原因,她在有關澳門起源的傳說中起着根本的作用。在“疍家”看來,這一作用包羅萬象。因此,在確定澳門的整個社會的過程中,阿媽和媽閣廟的“參考價値”可能還會提高。

Ⅱ

在農曆新年的喜慶佳節,媽閣廟以其獨特風采超卓於澳門這個宗敎--社會複合體上。這些情形,已由柏列敦(Bredon)和密特羅芬努(Mitrophanow)(1927年)及埃別爾哈德(Eberhard)(1952年),妙筆生花,描述在其經典著作中,我們在此不必贅述。然而,如果深究中國新年在社會、道德、個人和宇宙上的意義,却絕不過份。特別是因爲與此相關的思想和感情更是難於歸爲一體,從而在西方存在着對此低估的傾向。

舊桃新符,周而復始。中國新年充滿一派萬象更新的景象。在德性意義上,它是一個新事物不斷湧現的機會,而將怨恨和過錯拋之身後;在社會意義上,要表現出團結,和睦及協調一致;在個人意義上,是償付債務的願望,實現既定計劃以及開始一個雙倍成功的新追求。在傳統中國人的思想中,上述一切都是和春季息息相關的。還陽之時,早已被冬至預示。宇宙運動永無止息,人和社會亦參與共行。

新年的第七天,所有人都增長一歲--即所謂『人日』。這是一個擧世歡騰的日子,一個更持久、更喧鬧、更繽紛、更歡快--勿庸置疑,也是一個更重要的節日。然而,却無需那些應有的公衆儀式。喜慶活動集中於家庭和至愛親朋濟濟一堂的聚會之上。除夕之夜,全家團圓吃年飯,無一缺席--連歷代祖先都不例外--碗碟筷子擺在空蕩蕩的座位之前。事實上,新年是一個人們通過灶君(火爐或烹飪之神)與神的世界聯絡的時候。在大年廿四那天,灶君離開人間升上天宮,向玉皇大帝稟告他一年之內所見所聞。同時,新年也是易受鬼魅侵擾的時候---它們在過年時都蠢蠢欲動--它們被各種辟邪物逐回,最主要是炮仗的燃放。對於芸芸衆生來說,新年同時也是一個拜祭祖先、天神、地神或水神--對於水上居民來說--的特别時刻。最後,對於赴朝、進香、問卦、祈福的人,新年同時也是一個特别適宜的時刻。

在澳門,以漁船碇泊於內港爲先聲,預示了新年的到來。內港入口處以媽閣廟爲標誌。此時,漁民社會的那種宗敎面目以戲劇化形式出現:所有的捕魚活動全部停止,漁船在港灣列隊停泊。從農曆大年三十起,至新年期中由神祇規定的那一日止,漁船不能離開停泊地。在選定的那一天--一九八八年是初四--全體漁民擧行一個車船儀式。首先祭拜先人,天神和水神,接着炮仗打破肅靜的氣氛,整裝待發動機隨即發出震耳的喧鬧。隨後,漁船駛向內港入口,泊近岸邊,船首向着媽閣廟--此廟是面向大海的方向--再擧行一個行槳儀式,以示對女神阿媽的敬意。儀式到此結束。一些漁船要退回原泊處並停留數日;另一些要更改日程,或駛回所來之地。事實上,媽閣廟不僅是澳門水上人家一個十分重要的陸上據點,也是香港和鄰近地區漁民的聚集地。漁民來到這裏和家人團聚,在整年的艱辛勞作後,享受一段時日的閒暇。漁民也到媽閣廟履行一些把他們和廟宇維繫在一起的宗敎義務,因爲媽閣廟有遠近皆知的好風水。對於這點,一方面,人們可以由小丘、巖石、流水及土地的起伏看出其優異的風水位置;另方面,亦可由居於此間的神靈影響而知道,它們保祐着漁業的昌隆,人丁安康和子孫興旺--這些大賜之惠,無論從哪一個角度看,在漁民生活中都有一個直接的反映。反過來看,漁民逢年過節,必返回這裏,擧行那些被衆人認爲是必不可缺的,向阿媽拜謝的活動。

“媽閣廟”前(1838)“中國與中國人”一書插圖。

然而,媽閣廟的祥瑞之力,已超於水上人家狹小的圈子之外。人年三十夜,無人存有睡意:澳門的各條街道都擠滿了逛街的人羣,他們沒有其他明顯目的,只不過是借“轉彎以轉運”(行運)。若留意觀察,却可以發現,人流逐漸滙於一處。在媽閣廟周圍,人羣擠擁,摩肩擦背。由擁迫的正門伸延一條幾千人組成的人龍,足有數百米煙霧連成一片。反觀水上居民,在都市背景中他們易於辨別,在這虔誠熱烈的海洋中,已被冲釋得稀稀落落。直觀表明:我們並非僅置身於“一座漁民的廟宇”之前,香客來自社會各界和各個階層。以此可以一睹華人社會的槪貌。

人們應該注意到,中國廟宇的建造和維持是繫於社會的捐貺,互相之間並無依從關係,也不存在一個控制和協調其行動的中心組織。人們各自信奉和祭拜的諸神祇廟宇,具備不同功能,朝拜者認爲,其祈願在此旣定地點比在彼處更加靈驗,具有更大的影響力。

日新月異,滄桑變遷,因諸多因素而定,其中一些廟宇香火鼎盛,一些則寂寥湮沒。近五個世紀來,媽閣廟保持勃勃生氣,在澳門這個宗敎--社會複合體中,一直處於一種領先地位。依本文所述,我們當撇開那些神祇福祈的外表特徵,可以發現,存在於過往的和諧之音一直延續到當今時代的旋律之中。由此更淸楚地看出了媽閣廟與疍家、與水上人家的緊密聯繫。

對於有關廟宇的神話、禮儀及藝術的分析,可以揭示出存在於漁民和陸地社會之間社會意識上的對立,並有助於深刻瞭解疍家特徵的社會結構。

參考書目

阿瑪魯(Amaro),安娜·瑪麗亞(Ana Maria)

1967《澳門觀音古廟》路易斯·賈梅士學院院刊第一卷第三百五十五至四百三十六頁。

伯塔列阿(Batalha),格拉謝特·努傑拉(Graciete Nogueira)

1987《澳門地名考》文化雜誌,澳門文化學會出版,第一號,第七至十五頁。

柏列敦(Bredon),朱力耶特·伊戈爾·密特羅芬努(Juliet & Igor Mitrophanow)

1927《陰曆》牛津大學出版社出版。

柏里圖·彼索圖(Brito Peixoto),魯依(Rui)

1987《海上人家,陸地常客》文化雜誌,澳門文化學會出版,第二號,第九至二十二頁。

1988 a《淺論華南的中國漁民習俗、技術和社會)文化雜誌,澳門文化學會出版,第三號,第九至二十二頁。

1988 b《疍家,魚欄--體現中國南方經濟金融關係的兩個因素》。文化雜誌,澳門文化學會出版,第四號。

陳永戚(Chan Wing-tsit)

1953《當代中國的宗敎趨勢》紐約:哥倫比亞大學出版社出版。

中國文庫(Chinese Repository)

1840《澳門媽閣廟中媽祖的描述》中國文庫,廣東,第四卷,第四○二頁。

埃別爾哈德(Eberhard),沃爾夫蘭(Wolfram)

1952《中國的節日》紐約:韓瑞·蘇曼(Henry Schuman)。

1986《中國神符字典》由德文譯成,倫敦:魯特列治及喀幹,保爾(Routledge & Kegan Paul)。

文件滙編

1962,澳門省政府出版,官印局印行。

佛瑞德曼(Freedman)

1974《中國宗敎的社會學硏究),《中國社會的宗敎和禮儀》斯坦福大學出版社出版。

貢札加·高美士(Gonzaga Gomes),路易斯(Luiz)

1945《媽閣廟傳奇》代澳門的奇聞,選自《復興》,第十三至十六頁。

黃(Huang),巴爾科·坡費(Parker Po-fei)

1970,《廣東語詞典》耶魯大學出版社出版。

列維·斯特拉斯(Levi-Strauss),克勞德(Claude)

1958,《組織人類學》,巴黎:坡倫(Plon)。

史密斯·阿爾特·H(Smith Arthur H.)

1899,《中國的鄉村生活》,紐約:佛列明·H·列維爾(Fleming H. Revill)。

蘇·C·L(So,C,L.)

1964,(長洲的捕魚業),香港大學出版社出版。

張汝霖印光任

1751,《澳門紀略》。

文德泉神父(Teixeira, Pe. Manuel)

1979,《媽閣廟》,澳門旅遊諮詢中心出版。

托普萊·瑪爾卓里(Topley, Marjorie)

1964,《香港本地農民與外來菜農中的資金、儲蓄和生產》芝加哥:阿爾丁納(Aldine),第一百五十七至一百八十六頁。

華爾德·芭芭拉(Ward, Barbara)

1955,(香港漁村》東方硏究期刊,第一號,第一百九十五至二百一十四頁。

威廉姆斯·C·A·S(Williams. C. A. S)

1932,《中國符號象徵和運動術大綱》,紐約:杜維爾(Dover)。

楊·C·K(Yang·C. K)

1961,《中國社會的宗敎》,加利福尼亞大學出版。

*這是關於這方面問題的第一篇文章--作者引言

註釋

(1)根據澳門文化學會文物部的資料,澳門大約有八十個寺廟。這個數字不包括祭壇和神龕。祭壇和神龕在每條街和每個區的入口處經常可見。澳門城的面積爲5,4平方公里,其中部份面積是通過近來的塡海工程得到的。

(2)“風水”,馬蛟利埃托布萊(Marjorie Topley)的定義是:“樓宇、樹林,墳墓以及地面起伏的特殊構造及安排使人們相信在個人和階層的財富和命運上產生的結果。”(Topley 1964:葡譯本,171頁)。

(3)一八九四年,爲了擴建城市,需拆遷古望厦村的墳地,當時亞馬洛總督負責鼓動這一拆遷,因而觸怒了中國人而遇刺身亡(Amaro 1967:362頁)。

**畢業於實用心理學學院和政治社會科學學院,獲劍橋大學社會人類學碩士學位,澳門文化學會獎學金享有者。