SUAVE MELODIA DE PEI PÁ

Num dia de Primavera, há muito tempo, na dinastia Han, nasceu Wong Chiu Kuan, primogénita da mui nobre Família Wong. Filha de um letrado, homem rico de Sichuan, fora prendada com todas as artes que facilmente apreendia. A sua paixão, o seu divertimento favorito era, porém, cantar. Cantava árias alegres à sombra das trepadeiras floridas, acompanhando-as com a suavidade do pei pá que habilmente dedilhava.

Os seus dedos brancos e finos percorriam agil-mente as muitas cordas imitando o chilrear dos pás--saros, o correr da água dos regatos na Primavera, a brisa do Outono, o turbilhão da neve no Inverno. Nas suas mãos o pei pá, de madeira castanha trabalhada, tocava músicas comparáveis à dos génios. Cabeça bela bem toucada, perfumada com flores fragrantes nas duas grandes laçadas negras de cabelo do seu toucado sim-ples de donzela, Wong Chiu Kuan encostava a fronte sedosa como a pétala de champaca, molemente, apai-xonadamente, ao cabo longo do pei pá quando tocava. E dos seus lábios rubros saía a canção confundindo-se os tons de voz com os tons do instrumento. Era um de-leite ouvir cantar a bela Wong Chiu Kuan.

Naqueles velhos tempos feudais, todos os pais abastados que tinham uma filha formosa aspiravam fa-zê-la entrar no Palácio Real, como concubina do Im-perador. Era uma subida honra para a família e para a jovem, um futuro risonho de ociosidade, de luxo e de abastança, a suma felicidade no consenso da época.

Súbdito fiel, o Senhor Wong ofereceu generosa-mente a sua linda filha ao seu Imperador.

Ao entrarem no Palácio, todas as raparigas eram retratadas pelo pintor da Corte, o corrupto Mou In Si, pintor exímio, cujo pincel reproduzia fielmente os seus modelos. Corrupto como era, costumava, porém, exi-gir, aos Pais abastados das futuras concubinas reais, so-mas vultuosas para as retratar ainda mais belas, fazen-do assim com que o Filho do Céu lhes dedicasse as suas atenções, concedendo-lhes porventura a honra de fa-voritas.

Quando o Senhor Wong chegou com o seu cor-tejo ao palácio e apresentou Wong Chiu Kuan ao pintor Mou, este, como de costume, pediu-lhe uma soma ele-vada, não para a favorecer mas para retratar a jovem fielmente. O Senhor Wong irritou-se. Para quê comprar os favores do mestre Mou se a sua filha era uma jovem de tão grande beleza?

— "Não! Não dou a mais ínfima recompensa pelo retrato. Pintor Mou, cumpra o seu dever de retratar a beleza da minha filha tal como ela é e nada mais. Não é preciso qualquer artifício para que ela surja bela no retrato que a sua habilidade vai reproduzir".

E foi-se embora sem sequer cumprimentar o cúpido pintor.

"Avarento e soberbo", comentava para si pró-prio o corrupto Mou. "Pois fica sabendo que não te vais rir de mim... velho magistrado Wong..."

E retratou a bela Wong Chiu Kuan como se fora uma moça vulgar, substituindo-lhe a beleza por acentua-da fealdade com grande mestria.

Quando, cada dia, o chefe dos eunucos do gine-ceu real apresentava ao Im-perador os retratos dos seus milhares de concubinas para ele escolher aquela que iria alegrar-lhe o serão nos régios aposentos, o Filho do Céu nunca se dignou escolher Wong Chiu Kuan, tão vulgar era o seu rosto.

Wong Chiu Kuan passou a viver, por isso, à margem das suas companheiras que, invejando a sua beleza, se regozijavam pelo ostracismo a que o Impe-rador a votava, sem, aliás, compreenderem porquê.

Wong Chiu Kuan refugiava-se no seu pei pá. Nos recantos mais isolados dos grandes pavilhões pa-lacianos, na sombra das árvores fragrantes dos jardins reais, a bela menina Wong cantava canções nostálgicas de Sichuan, versos repassados de saudades da casa on-de nascera, da família que abandonara em mira de uma felicidade que mais não era que miragem. A menina Wong fora sacrificada ao orgulho da sua família, torna-da agora mais nobre e mais respeitada, porque a sua linda filha era concubina imperial. Mas as canções de Wong Chiu Kuan já não eram primaveris. Eram can-ções de um Verão quente e pesado.

Um dia, no fim do Verão, quando as flores de ló-tus começavam a deixar tombar, uma a uma, na água dos lagos, as suas pétalas cor-de-rosa, chegou à capital um Rei tártaro, vindo das distantes estepes da Mongólia, para tratar de assuntos de paz e de aliança com o Imperador da China. Como era costume no Império do Meio, o Rei vin-do das estepes ficou alojado no Palácio Imperial sendo-lhe destinado um belo pavilhão cuja grande balaustrada de mármore se abria largamente para o jardim.

O Rei tártaro, habituado às suas tendas e à imensidão das estepes áridas da Ásia Interior, não se sentia bem naquela opulência palaciana. Sem as suas peles e sem os seus coxins de lã não conseguia dormir no meio de tanto requinte e de tanta frescura.

O jardim, inundado de luar, com pontes colean-tes, pequenos pavilhões perfumados por flores exóti-cas, um mar de verdura semeado de frescos lagos, atraiu a sua curiosidade de homem do deserto, presa da insónia. Desceu ao jardim e começava a caminhar pelas suas áleas sinuosas, quando lhe chegou aos ouvidos uma suave melodia de pei pá e uma voz cristalina can-tando, quase em surdina, uma canção repassada de tris-teza. Aproximou-se, sem ruído, do local de onde partia o som, filtrado pela folhagem.

Num recanto isolado, iluminada apenas pelo luar, viu então, sentada num degrau de um pequeno pa-vilhão, uma mulher muito bela que cantava, dedilhan-do com extrema perícia o grande bandolim, como nun-ca ouvira ninguém tocar nem cantar.

No dia seguinte, como remate do pacto de Ami-zade selado com o Imperador, o Rei tártaro, que não con-seguira dormir a noite inteira já não pelo descontrolo do requinte da sua câmara mas dominado pela visão que ti-vera no jardim, pediu ao Imperador que lhe oferecesse, para selar o pacto de Paz e Amizade, que ali o levara, aquela sua concubina que vivia na parte mais isolada do Palácio, no pavilhão do extremo ocidental do jardim.

Embora surpreendido, o Imperador que nunca prestara atenção a Wong Chiu Kuan, retratada com tan-tos defeitos físicos pelo perverso Mestre Mou acedeu de bom grado e mandou chamar a sua jovem concubi-na que, humildemente mas esplendorosa, se lhe apre-sentou na pujança da sua beleza, que o mais lindo ves-tido então envergado e o seu belo toucado florido mais realçavam ainda.

O Imperador ficou boquiaberto. Como podia vi-ver no Palácio uma rapariga tão bonita sem que ele a ti-vesse visto alguma vez? Arrependeu-se de ter prometi-do oferecer mulher de tão grande beleza ao seu rude visitante. Porém a promessa fora feita e os acordos de paz selados e vinculados por essa dádiva irreversível.

Wong Chiu Kuan casou com o Rei tártaro acom-panhando-o com o seu séquito quando ele se retirou para as regiões áridas da Mongólia.

No Palácio, o Imperador da China, irado, mandou castigar duramente o Mestre Mou, que fugiu apavorado, nunca mais ninguém sabendo dizer o que lhe sucedeu.

Longa era para Wong Chiu Kuan a caminhada para os longes das estepes e mais pesada se tornava pelas saudades da terra natal, cada vez mais distante.

Ao passar o Rio Amur, a donzela olhou para trás; para a China, que ficava na outra margem, e dizem alguns cronistas que, desgostosa, se lançou ao rio. Di-zem outros, porém, que acompanhou o seu novo Se-nhor, que a amava loucamente, vivendo alguns anos no seu reino nómada na Mongólia Interior, onde lhe foi edificado pelo marido, que a adorava, um belo túmulo em pedra, quando morreu.

Dizem, ainda, que ao chegar ao seu destino, aproximava-se o Inverno. Lá longe, na China, o Outono fizera florir os crisântemos no Palácio Imperial. Wong Chiu Kuan lembrava, nostálgica, as paisagens verde-jantes e alegres da pátria que deixara.

Na estepe imensa, o vento frio do norte anuncia-va o próximo nevão. As árvores dispersas, despidas de folhas, erguiam ao Céu braços esqueléticos e escuros.

Fora da yurta poligonal de toldo decorado em tons garridos, envolta no seu manto escarlate forrado e debruado de peles, Wong Chiu Kuan dedilhava, nostal-gicamente, o seu bandolim.

O ritmo era marcado pelo som de gotas de chuva tombando no tampo do instrumento de madeira clara. Eram gotas de chuva ou lágrimas saudosas da sua pátria distante?

Os pássaros, ouvindo o som do bandolim e a voz delicada de Wong Chiu Kuan, desciam em bandos do azul cinzento do Céu, vindos talvez das longínquas florestas siberianas. Sobre os troncos nus das árvores pareciam vesti-las de nova folhagem e, saltitando, gor-geavam e acompanhavam em coro, que se misturava e confundia no ar, com a voz da bela Wong Chiu Kuan e com a suave melodia do seu pei pá.

Extraído de: AMARO, Ana Maria, História de mulheres, in À' Kong, o contador de histórias: histó-rias que eu ouvi contar, no prelo.

NHIM HERMELINDA

Aquele salão grande de janelas rasgadas e per-sianas de reixas de madeira sempre fechadas, com os seus pesados reposteiros de damasco grenat, intimidava um pouco o jovem Alferes Morais. Por entre a mobília escura de mogno, de linhas austeras, comprada na Eu-ropa (sabe-se lá quando), estavam espalhadas cadeiras de palhinha a condizer com o vasto canapé coberto de almo-fadas bordadas a seda de cores, um tanto apagadas pelo tempo. O chão, bem lavado, estava coberto aqui e além por esteiras claras e por um pequeno tapete felpudo, es-condido debaixo da mesa alta e redonda de pé de galo, que parecia querer marcar o ponto de cruzamento das duas diagonais da sala. Na grande jarra de vidro opalino azul-turquesa, colocada sobre o tampo de mármore veia-do de cinzento de uma pesa de pau-preto, alguém tinha colocado três "cristas de galo" bem vermelhas, mergu-lhadas num mar de verdura rendilhada.

O Alferes Morais ia reparando nestes pormeno-res e observando os retratos de família e os dois quadros com silhuetas pretas pintadas sobre vidro com fundo es-tanhado, que se encontravam suspensos, nas paredes, quando Nhim Hermelinda entrou.

Para descrever Nhim Hermelinda é preciso vol-tar ao século passado e traçar o retrato duma senhora burguesa rica, ciosa da sua educação, do seu nome de família, da profissão do pai e do marido e principal-mente da brancura das suas mãos feitas só para usarem jóias e pegarem na agulha com fio de seda enfiado.

Alta, velha dama, da melhor sociedade de Ma-cau, mais alta parecia no seu amplo vestido de brocado preto, comprido até aos pés, fechado adiante por mil botões desde a gola presa por custosa gargantilha de ouro com camafeu, que lhe afagava o queixe breve.

Olhos amendoados de filha da terra. Cabelo liso e sedoso, apertado na nuca, ainda preto apesar dos seus setenta anos, quase sem rugas no rosto austero cor de marfim, Nhim Hermelinda infundia respeito, quase me-do, a quem a via pela primeira vez. O seu olhar cinzen-to de aço fixou-se nos olhos do Alferes Morais, quando o convidou a sentar-se a seu lado numa cadeira junto da mesa. Muito perfilado este inclinara-se à sua chegada e retomara a posição de sentido.

— "Sinhor, faz favô sentá; fazfavoorr..."

Nhim Hermelinda esforçava-se por "torrá" por-tuguês quando falava com algum europeu. E para mais com este, que pretendia a mão de sua filha Lita.

— Alferes Morais sentou-se, tropeçou num dos pés da mesa, fez oscilar perigosamente a jarra florida mas tudo se reequilibrou depressa.

— "Sinhor, faz favô num incomodá", acudiu a anfitriã com um gesto largo de grande dama que era e que fez brilhar diamantes nos seus dedos esguios e bonitos.

— Alferes Morais não encontrava palavras para falar. Adivinhava que Lita estava a escutar tudo na sala ao lado. Fazendo girar o seu boné agaloado de ouro nas duas mãos, num gesto embaraçado, Alferes Morais não parecia aquele moço com pretensões de D. Juan que estava habituado a frequentar a melhor sociedade de Lisboa. O seu anel de brazão, aliás, fora a chave que lhe tornara fácil a entrada naquele velho reduto, onde os europeus nem sempre eram benvindos.

Português de Portugal,

Comi bem e pagá mal...

era um dito antigo que Nhim Hermelinda não esquecera.

Para mais, os ngau eram onzeletra e grôssero!

Aquele alferes, no entanto, onçom tá vem, onçôm falá e Nhim Hermelinda esperava, com certa emoção que não deixava transparecer, que aquele ngau dissesse ao que vinha, embora já o soubesse muito bem.

Alferes Morais decidiu-se enfim. Cofiou o bigode, colocou o boné sobre o joelho, pondo bem à vista o seu anel de brazão e começou a falar, usando as banalidades de homem pouco inteligente que era.

— Senhora D. Hermelinda, peço muita desculpa por vir incomodá-la... e agradeço-lhe ter-me recebido.

— "Non tem nada, non tem nada", respondia Nhim Hermelinda com um sorriso, o primeiro desde que entrara na sala.

— A Senhora deve saber que tem uma filha muito bonita... Nhim Hermelinda interrompeu:

— "Tudo nhon e tudo português num cançá columbrá minha Lita. Más Lita tem educação, tem um bom doti, estudá na escola di Madre, nunca chocorri... Ça nhonha p'ra casá cum gente benfêto..."

O diálogo prosseguiu mais algum tempo no mesmo tom banal, até que Alferes Morais pediu a mão de Lita. Veio à-má com chá e bolinholas e veio Lita sor-ridente com um vestido branco "imprensado" de flores vistosas com dois grandes folhos dançarinos e uma grande rosa vermelha num dos ombros.

— "Garridona!"

O irmão de Lita, nhum Jezico, vivia isolado no grande casarão.

Desde garoto que amava Betty. Conhecera-a na escola. Betty era uma linda macaense filha de nhonha de poucos meios e cujo pai, um militar de passagem, a deixara entregue à mão solteira.

Betty era de facto uma rapariga linda, ao gosto de qualquer homem macaense, que aprecia sobrema-neira as mulheres loiras de olhos azuis.

De há muito que nhum Jezico vivia com Betty numa casinha modesta, mas moderna e mobilada com gosto, para os lados da Rua Formosa.

Tinham uma filha. A Tina. Também bonita; mas morena como o pai e com os olhos cinzentos e pene-trantes da avó Hermelinda. Contudo, todos os dias ou quase todos, nhum Jezico tinha de ir jantar ou pernoitar ao lar materno.

Nhim Hermelinda fora peremptória: — "Sempre iô çã cumvida vôs nunca casá cum tal mulér! Genti di chiripo Batxo-Monti, Batxo-Guia. Catchivatchi! Nunca!"

E nhum Jezico, preso nas malhas da tradição familiar e no poder mágico da figura da mãe, via crescer a filha e ficava solteiro.

Um dia nhum Jezico adoeceu gravemente. Foi Betty quem o tratou e conseguiu salvá-lo, mas Nhim Hermelinda mais uma vez se opôs ao casamento que Jezico desejava e para o qual pedià autorização, invo-cando a sua quase invalidez.

— "Nunca"! repetia Nhim Hermelinda. "Nunca"!

Nem a neta, sequer, deixou que o filho levasse a sua casa alguma vez.

—"Vôs podi vivê com ela, más casá. Nunca! Casá cum china cá igual. Nunca!"

A criadagem comentava, ch 'ám pât-yân mân... cham pât yan mân...

A filha de Jezico fez-se mulher. Casou-se e foi viver para o Canadá.

Jezico e Betty ficaram sozinhos, na casa peque-na, de onde se via o jardim de S. Francisco com o seu velho coreto.

Coxeando, apoiado à bengala e ao braço da com-panheira, Jezico dava os seus passeios e permanecia horas à janela a ver entrar e sair os juncos na Baía, enquanto Betty ia trabalhar.

E o tempo foi passando. Betty tinha os cabelos todos brancos emoldurando um rosto ainda jovem.

Para acompanhar Jezico, reformou-se. As cartas da filha e a promessa duma visita no ano seguinte, para lhes mostrar o neto, salpicavam de luz aquelas duas vidas de "patos-mandarins".

Uma noite Jezico teve outra crise. O médico veio, chamado à pressa. Outra trombose. O caso era grave. Jezico, ainda lúcido, não quis ir para o hospital. Mandou avisar a mãe e chamar o padre. Veio o cura da Sé. Pediu os sacramentos e o casamento com Betty, a mãe de sua filha, a sua companheira constante de mais de 20 anos.

Assim casou, nos anos 60, Jezico; um dos últi-mos nhons filhos de família rica tradicional macaense.

GLOSSÁRIO

Baixo Monte — Baixo Guia — locais onde, dantes, estavam instalados, em Macau, bairros pobres de casas degradadas e barracas de lata.

Catchivatchi — gente de baixa condição social.

Ch'ám pât yân mân — extremamente desumano.

Chiripo — tamanco, chinelo.

Chocorri — namorar.

Columbrá — cobiçar.

Garridona — termo de Macau atribuído a uma rapariga vistosa e namoradeira, que se enfeita para mais agradar gente de bem, com bons sentimentos, boa po-sição, boa educação.

Imprensado — estampado.

Nhim — senhora.

Nhom ou nhum — senhor.

Onçom — sozinho.

Onzeletra — bisbilhoteiro.

Patos mandarins — símbolo de fidelidade conju-gal, do casamento perfeito. Quando um dos elementos do par morre, o outro deixa de se alimentar, acabando por morrer também.

Torrá português — falar português procurando a maior correcção na pronúncia e na sintaxe.

A'LIN

A'Lin era uma mulher pequenina e morena, de "chiquia" lustrosa, que residia no bairro de Tói San.

Quem conheceu o bairro de Tói San, conheceu a pobreza, traduzida nas casas sociais, onde viviam, por ve-zes, duas ou três famílias em quartos pequenos e escuros, dormindo em burros de lona ou em camas feitas de tábuas velhas cobertas de esteiras sem cor.

A'Lin tinha um sonho: ir trabalhar para casa dos portugueses. Não dos portugueses da terra; mas daqueles que vinham de Portugal, pagavam melhor e não sabiam ra-lhar... porque não sabiam a língua.

Isto pensava A'Lin, casada, com seis filhos peque-nos, e cujo marido "puxava triciclo", mal ganhando para o arroz que enchesse 9 tigelas.

Todos na casa trabalhavam em panchões para ga-nhar mais qualquer coisa. Até a avó, com mais de 80 anos, olhava pelos netos e trabalhava mecanicamente naquele ofício, em que se ocupara também desde criança.

A'Lin era de Macau. Os avós tinham vindo da Chi-na há muito tempo, quando a guerra civil transformara as aldeias em archotes e as pessoas fugiam para onde podiam, ficando aos milhares paradas para sempre pelo caminho.

A'Lin conheceu o Senhor Lam, seu marido, no Mercado Vermelho. Ele ia ali vender hortaliças dos pa-trões... pobres patrões que arroteavam terras, também re-fugiados da China em convulsão. O Senhor Lam era assala-riado e trabalhava nas hortas, o que sempre fizera na China desde menino. Era hábil, mas foi despedido, porque che-garam um dia, a nado, através do Canal dos Patos, dois pa-rentes do seu patrão. Eram dois homens que era preciso alo-jar e que poderiam participar nos trabalhos hortícolas. O Se-nhor Lam não teve outro remédio senão alugar um triciclo e arrastar atrás de si a gente da cidade, a 50 avos por corrida.

Nas horas em que a freguesia faltava, eram longas as partidas de tin kau ou, apenas, apostas com caroços de tangerina com os colegas, para fazerem passar o tempo. Mas não se julgue que, apesar de pobres, não jogavam a dinheiro. Sempre a dinheiro, por pequena que fosse a para-da; jogar só por jogar, sem qualquer lucro, não causa emo-ção, não dá prazer, não é jogo para um chinês.

Naquele dia, A'Lin saiu de casa no tricilo do mari-do com os seus seis filhos bem lavados, trajando-os me-lhores fatos — os do Ano Novo anterior. A miúda mais pe-quenita com as suas três chiquias apertadas com retroz ver-melho parecia uma boneca de bochechas lustrosas e rosa-das. E o mais novinho, o único rapaz da família, enlevo e cuidado de todos os seus membros, seguia às costas da mãe no mé tai. Ali adormeceu, pelo caminho, balançando a cabe-cita de cabelos esparsos e ouriçados, de onde a touca com orelhas peludas e rematada adiante por um pequeno Sau Seng Kong de jade barato, fora retirada por causa do calor.

A'Lin ia feliz. Tinham-lhe dito que havia umas por-tuguesas que se juntavam numa casa, lá para o Tanque do Mainato, onde se dava o nome e depois se recebiam pre-sentes, se tivessem muitos filhos. Lá ia ela com o seu ran-cho no triciclo do Senhor Lam, onde uma pequena bandei-ra da Formosa, em papel, estava ainda espetada desde o dia 10 de Outubro.

A surpresa de A'Lin foi grande quando chegou à casita pequenina, que lhe haviam indicado e que ela imagi-nara um grande palácio, como os dos pou sat benfazejos. A patroa da irmã que pertencia ao grupo inscrevera-a e reco-mendara-a, e A'Lin, nesse dia, ia receber os presentes pro-metidos e sonhados longas noites em claro. Uma cabaia nova? Sapatos novos para as miúdas mais velhas levarem para a escola com maior decência? Um fatinho de manda-rim para Sai Lou usar no Ano Novo? Min, arroz, óleo de amendoim, asa de peixe... ham ü, sabe-se lá?... gulosei-mas para as crianças...

Em frente da casa onde se reuniam as tais senhoras na Avenida da República, já havia uma longa fila, quando A'Lin chegou. Mulheres, homens idosos, crianças... uma fila imensa que ali se juntara desde manhã.

Foi paraA'Lin a segunda decepção. A longa espera.

Todos aguardavam, pacientemente, a chegada de Ou tôk fu ian para se iniciar a distribuição dos donativos.

Lá dentro, movimentavam-se senhoras da Europa e senhoras da terra, rivalizando nos vestidos caros e nos pen-teados vistosos. Cá fora, a fila dos chineses pobres espera-va, falando, gesticulando, encontrando alguns ainda moti-vo para se rirem. Havia quem já estivesse acocorado sobre os calcanhares com ar fatigado. Uma mulher ainda jovem, vestida de calças e cabaia de chita barata muito usada, alei-tava uma criança. Uma mulher idosa com touca preta avelu-dada, muito russa, fumava não se percebia o quê. Seria ape-nas papel com quaisquer folhas secas enroladas em cone?

Chegou, entretanto, o grande carro preto, o Merce-des do Palácio. A mulher do Governador saiu a correr e en-trou na casa, lançando no ar um grande brado que os chine-ses não entenderam. A fila ondulou e apertou-se. Ia come-çar a distribuição. Parecia o ondular do dragão dançando pelo Ano Novo, mas o ondular dum dragão despido do seu traje de gala, um dragão vestido de andrajos.

Aproximava-se a vez de A'Lin. O coração batia-lhe com força dentro do peito. Parecia querer saltar lá de den-tro. Apeteceu-lhe fugir. Para onde?

Onde estavam os filhos? Aqui, pertinho, obedien-tes. O pequenito acordara e olhava espantado para a nova gente que via em seu redor. Uma velhota que estava atrás, começou a provocá-lo brincando com as suas mãozitas ro-liças que se agitavam erguidas acima dos ombros da mãe. Esta ia-o embalando com o movimento rítmico das ancas, tentando adormecê-lo e dando-lhe pancadinhas suaves com a mão no fundo do mé tai, de onde emergiam as suas duas perninhas rematadas pelos pezinhos descalços com os de-dos muito esticados.

Enfim, chegou a sua vez. Subiu as escadas e rece-beu um pacote. Uma trouxa de pano, amarrada no topo, um pouco pesada para o tamanho. O tecido de fora era de lã. Parecia uma camisola. E por dentro? Que haveria?

Recebeu também dinheiro! 10 patacas. Muito bom. Talvez valesse a pena ter ido ali. Uma das senhoras puxou um do tufos dos cabelitos do filho mais pequeno; outras, alheadas, falavam e riam, dizendo não sei quê. Uma delas, "fi-lha-da-terra", perguntou a A'Lin o nome e a morada e procu rou-os numa lista, colocada sobre a mesa. Falou-lhe no mari-do, perguntou-lhe o que fazia, quanto ganhava... coisas que ela não sabia ao certo. Por fim, aconselhou-a a inscrever-se e a levar também consigo a mãe, para a próxima vez.

Ainda vivendo um sonho A'Lin, a pé, com o seu ranchinho e a grande trouxa na mão, chegou ao Palácio das Repartições e esperou pelo marido junto à Estátua de Jorge Álvares, como haviam combinado. Era quase noite, quan-do Senhor Lam apareceu. Os miúdos estavam com fome. A'Lin tinha recebido dez patacas e por isso todos abanca-ram à volta duma tenda de comida ambulante, deliciando-se com tripas com limão, achares e bolinholas. O pequenito também comeu algumas colheradas de arroz, mastigado primeiro pela mãe. E lambia com prazer a boquita fina. Porém, A'Lin estava louca por chegar a casa, desembrulhar tudo e ver os lindos presentes que recebera.

Todos regressaram a Tói San alvoroçados, no trici-clo novo, pintado de verde, do Senhor Lam. Três das miú-das adormeceram pelo caminho, deitadas no fundo do ban-co, pernas e braços confundidos sobre as pernas da mãe. A miúda mais pequena já tinha só um tufo de cabelo pentea-do e adormecera a chuchar no dedito grande, como qual-quer criança em qualquer ponto da Terra.

Tói San parecia muito longe, no fim do Mundo, apesar das pedaladas fortes do Sr. Lam.

Chegaram finalmente; era já escuro.

Em casa, a avó estava à porta, impaciente; já acendera velas e pivetes junto ao passeio e esperava a chegada dos seus, também sonhando com os lindos pre-sentes que traziam.

Quando A'Lin colocou a trouxa, que lhe haviam dado, sobre a mesa das refeições, mesa que a avó já abrira no meio da sala, foi um desapontamento geral. Quase ao mesmo tempo, o Sr. Lam e a sua sogra perguntaram:

— Foi isso que te deram? Siu y si!

— Esperaste tantas horas para trazeres tão pouco?

O fio desatara-se. Era, realmente, uma camisola já usada, que talvez servisse à filha mais velha. Dentro, havia outra camisola com um buraco que já fora cosido, mas que se notava; 3 pares de calções, meias, um par de sapatos de criança usados, com as biqueiras muito gastas, um pacote de min, outro pacote de rebuçados e uma coisa muito es-tranha, que A'Lin não sabia o que era. Parecia coalhada de soja. Mas não era coalhada de soja. Com a forma de barra, um pouco dura, branco-amarelada, com uma manchazinha verde num canto, vinha bem acondicionada dentro duma lata. Que seria? As letras da lata, ninguém as sabia ler. Que seria, que não seria?

Algumas vizinhas atraídas pela agitação que reina-va naquela casa, apressaram-se a ir ver. Todos deram opi-niões e chegou-se à conclusão final de que o objecto mis-terioso era, nem mais nem menos, do que uma belíssima barra de sabão. Tal qual o sabão chinês, realmente... Sim, sem dúvida era sabão. Hó nan chi iáu? Hó kin tak! A'Lin sentia vontade de chorar... Sabão?! Mas que fazer com tanto sabão? No outro dia, iria experimentar aquele sabão dos ngau sôk e lavaria a roupa toda da casa. Pronto, já era uma economia!

Não conseguiu dormir, porém, excitada com os acontecimentos da véspera e a pensar no cheiro esquisito daquele sabão; ansiosa por experimentá-lo.

Logo de manhãzinha, tirou água do poço, encheu a celha de madeira e preparou-se para lavar a roupa, acoco-rada no chão húmido. Com o parão grande, cortou uma grossa fatia daquele sabão estrangeiro esquisito, e come-çou a esfregar.

Nessa altura, passou por ela um rapazito, filho du-ma chinesa e dum polícia português, que moravam próxi-mo e que se dirigia, apressado, para a escola. Ao verA'Lin tão embaraçada com o seu sabão a desfazer-se e a man-char-lhe a roupa toda, parou e começou a rir, a rir, perdida-mente em gargalhadas cristalinas, como só as crianças sa-bem soltar, sem cerimónia.

A'Lin levantou a cabeça:

— Nei i cá siu yeók mat ié?? (Por que é que você está aí a rir-se, a troçar?).

E o rapazinho engasgado pelo riso, todo torcido na correia da sua sacola cheia de livros e de cadernos, dizia entre soluços de hilariedade:

— Tia A'Lin você está a lavar a roupa com queijo? Isso é queijo. Eu já comi igual. O pai trouxe da Esquadra... Cheira mal, não presta... Chi si! Nei sêk m 'sêk ták?

E lá se foi a rir pela estrada de terra batida, deixan-do atrás de si A'Lin a misturar lágrimas com a água suja da celha, em que lavava a roupa.

GLOSSÁRIO

Chi si — queijo!

Hó kin tak — Era evidente!

Hó nan chi iâu? — Que diferença havia?

Nei Zi cá siu yeók mat ié? — Por que é que você está aí a rir, a troçar?

Nei sêk m'sêk ták? — Sabe ou não sabe? Compreende?

Pou sat — espíritos budistas benfazejos que inter-cedem pelos mortais.

Sau Seng Kong — génio tauista, emblema de longa vida.

Siu y si — bagatelas, ninharias.

Tin Kau — jogo de cartas, dominó chinês, muito popular em Macau.

Tói San — Bairro social situado nos aterros a NW de Macau, próximo do Istmo.

ESMERALDA

O Manuel era um moço robusto, habituado ao sol e ao cheiro da terra que, voluptuosamente, rasgava à enxada na sua longínqua aldeia transmontana. Foi às sortes; foi à tropa; foi soldado em Leiria. Numa manhã soalheira apareceu na al-deia com cara de caso. Fora mobilizado. Ia para as Áfricas!

Santo Nome de Deus, gemia a Mãe: "P'rás Áfricas proquê o mê filho"? Santo Nome de Deus!

A Esmeralda, a cachopa com quem o Manuel con-versava e a quem prometera casamento, logo viesse para a "peluda", derreteu-se em lágrimas.

— Ó Manel que não te vejo mais, soluçava alto...

E no dia seguinte foi com ele à igreja oferecer a sua trança negra, forte e brilhante de rapariga sadia, à Santa Mãe de Cristo, se esta lhe trouxesse salvo e são o seu Manuel.

Num barco cinzento, num cais também cinzento e ocre, o Manuel abalou um mês depois. Afinal as "Áfricas" não eram África mas sim Macau, bem mais longe, ainda, da sua terra. Mas tanto fazia. Perto ou longe, o Manuel tinha de partir, deixando atrás de si a sua terra, os seus ami- gos, a sua Mãe e a sua Esmeralda, a moça mais bonita da sua aldeia. Agarrado à amurada, via no cais muita gente a agitar lenços brancos, via camaradas seus com lágrimas em fio, olhos presos que nos acenavam.

A terra cada vez ficava mais para trás separada por água azul, muito azul, verde ou mesmo negra com remoi-nhos de espuma muito branca, espuma que o Manuel, sen-tado à ré do navio, mais tarde, se distraía a contemplar. É que a esteira do barco era um espectáculo novo, embora todos os dias, repetido, um espectáculo de maravilha para o Manuel serrano, habituado às penedias. Ver os cardumes de peixes, alguns voadores, ali mesmo pertinho, era a sua diversão predilecta. No entanto, o barco passando solitário entre céu e água, dias e dias seguidos, enchia cada vez mais o coração do Manuel de saudades e de melancolia. Que estaria nesse momento a fazer a sua Mãe? E a Esmeralda? Iria à quermesse, ao baile da festa da aldeia? Não. Ele bem sabia que não. A Esmeralda era a sua conversada; bonita e séria como nenhuma. E o Joaquim, o irmão mais novo? Já podara as vinhas?

Não enjoou. Foi um valente, pois muitos dos seus camaradas passaram "bem malzinho" durante a viagem, tal como escreveu na primeira carta que mandou para a terra. Nessa carta, apesar de pouco dado às letras, lá descreveu como pôde a sua longa viagem e o que mais o impressio-nara ao longo dela. Cada parágrafo era rematado por pala-vras de saudade, por juras de voltar à terra o mais depres-sa possível.

Egipto, Suez, Aden, Mormugão, Singapura, Hong-Kong, de passagem, e, finalmente, quando começava a habituar-se àquela vida de permanente balanço, comer, dormir e jogar o 31, a bisca de naipe ou uma improvisada malha, o Manuel chegou a Macau.

— Que terra de mil diabos! Foi o seu primeiro juízo de valor!

Varrida há pouco por um tufão, a linda cidade dos anos 60 apresentava um aspecto desolador. Paredões destruídos, suínos mortos e abandonados pelas águas ao longo dos molhes e, na estrada marginal, árvores enormes arrancadas pela raiz...

— Que terra de mil diabos! Lá foi para o quartel. Calor de inferno e mosquitos que o não deixavam dormir noites a fio.

— Que terra de mil diabos! Repetia.

Quando saiu pela primeira vez com camaradas mais antigos, que já conheciam a cidade, foi à tasca do Óscar, deu uma volta pela Praia Grande e pelo "Bairro-china" e não desgostou. Só lhe custava a habituar-se aos dísticos lumi-nosos escritos em chinês e àquela língua gutural, que não entendia e que o incomodava. Impossível falar com aquela gente que estava sempre a rir, mas que quando queria falar português ninguém entendia. Porém, começou a gostar. E gostou tanto, que acabou por pedir para ficar em Macau, quando terminou a comissão. Transitou para a polícia.

Ficar em Macau! Casar com a sua chinesita de olhos amendoados e cabaia rachada a mais não poder? Não; aquela mulher pequenina, apesar de muito calada e humilde, não seria a mãe dos seus filhos. Nenhuma valia mais do que a sua Esmeralda. Casar, casar, só com aquela a quem o prometera solenemente na igreja da sua terra, quando partira e ela prometera cortar a trança. O sacrifício que faria a coitadita pelo seu Manuel. E ela ia fazê-lo. Ele bem o sabia. Só com ela! Só com ela!

E mandou-a ir. Casamento por procuração, depois, em Macau, casamento religioso em St. ° António com os outros polícias europeus a assistir, quase todos acompanha-dos pelas suas mulheres chinesas; padrinho, um dos ofici-ais da corporação e o subchefe da esquadra onde servia, casado com uma macaense vistosa.

Arranjar casa tinha sido, a princípio, um problema. Ganhava pouco e era difícil conseguir alojamento em Ma-cau por pouco dinheiro. A sua Esmeralda, porém, pouco exigiria, habituada, como ele, a muito pouco. Sabia que, no Aterro Novo, os chineses refugiados da China Maoísta, ocupavam clandestinamente parcelas de terreno; cons-truíam ali barracas e arroteavam a terra para viverem. Havia já inúmeras hortas a produzirem e a produzirem bem.

Foi ali que escolheu o terreno, na baixa da "Chá-cara do Leitão". Com alguns companheiros, portugueses uns e chineses, outros, todos da polícia, a quem pagou quase nada, fez o seu palácio, com horta para se entreter nos fins-de-semana e até plantou dois gladíolos cor-de-rosa, quase à entrada da porta.

Foram felizes em Macau o Manuel e a Esmeralda, apesar de terem pouco. Nasceram-lhe ali os filhos. O seu único problema era o dinheiro, que nunca chegava. Quando parecia que tudo ia melhorar, vinha ao Mundo mais uma criança. O Ricardo, o mais novo dos cinco, já ia à escola, o mais velho já estava no liceu e era o orgulho do pai, que não se fartava de gabar a sua inteligência:

— Nunca ficára mal num exame!

Fizera bem em ficar em Macau, cogitava o Manuel. Na sua terra nunca o seu filho, tão dotado, poderia vir a ser doutor. Fizera bem... Não estava arrependido, como outros estavam.

A mulher, desembaraçada moçoila de aldeia, em breve começou a criar galinhas e porquitos no terreno ane-xo à sua barraca, como faziam os chineses. Certo dia, teve também a ideia de criar cães, quando soube que, tal como os suínos ou as galinhas, estes são muito apreciados nos restaurantes chineses e nas tendas, de rua. Héong-iôc é um petisco de fama que se paga bem.

Se bem o pensou, melhor o fez. Mas o pior é que o seu Ricardo adorava os cachorritos da ninhada, principal-mente o "Tó Lei"; aquele cãozito todo preto, língua, cauda, unhas, todo ele um monte de carvão lustroso, de olhos muito brilhantes e focinho de cetim. Uma grande batatinha preta a luzir no lugar do nariz.

"Tó Lei" era o cão ao qual o Ricardo mais se afei-çoara; era o seu cão, era o seu amigo. "Tó Lei" sabia-o e amava o dono. Esperava-o junto à estrada, quando chegava da escola. Saltava, latia e Ricardo afagava-lhe o pêlo farto e sedoso, com volúpia, levando-o consigo, ao colo, para casa.

Certa noite, o Manuel entrou muito tarde. Os filhos já dormiam. Teve uma longa conversa com a mulher. Era preciso dinheiro, pois ia meter-se num negócio chorudo com um chinês e com um outro camarada, mas precisava de dinheiro com urgência. A Esmeralda deu o seu cordão de ouro para os penhoristas chineses avaliarem. Vendeu galinhas e suínos, tudo o que desse dinheiro, que, conver-tido em dólares e mandado para a América, daria, em breve, a abastança a toda a família. Por fim, já faltava muito pouco. Mas era preciso mais.

Dias depois, quando o Ricardo chegou da escola, "Tó Lei" não foi esperá-lo como de costume. No pátio de terra não se ouvia qualquer latido. A casa encontrava-se estranhamente silenciosa. A mãe veio à porta, mas também não falou.

— Mãe, onde está o "Tó Lei"?

Ricardo entrou a correr no pátio de terra batida, que era o jardim da barraca onde vivia.

— Mãe, o "Tó Lei"? repetiu.

— Sei lá! Fugiu, desapareceu, não sei...

Ricardo sentiu embaraço e angústia na voz da mãe.

— Mãe, o "Tó Lei"? mais gemeu do que disse... E os outros?

Esmeralda ficou calada.

Ricardo largou a sacola dos livros no chão, encos-tou o braço ao umbral da porta de madeira, semiaberta, escondeu nele o rosto e começou a chorar.

Só nessa altura a Esmeralda, que depressa se adap-tara à terra, sentiu palpitar de novo o seu coração de trans-montana.

— Raios me partem se alguma vez mais se criarem cães nesta casa!

Limpou as mãos ao avental e entrou na cozinha, ajeitando uma mecha de cabelo em desalinho colada ao rosto molhado.

GLOSSÁRIO

Bairro-china — nome vulgar atribuído, em Macau, ao "Bairro do Bazar".

Héong iôc — "carne perfumada". Nome dado pelos chineses à carne de cão cozinhada e previamente temperada com limão e alho.

Tó lei — nome vulgar dado, pelos chineses, aos seus cães. Homófono de "grande lucro".

TIA CRÓNICA

D. Nina cantarolava para mim, canções da sua infância: do tempo em que ia à escola com o seu vestido modesto, garrido, "imprensado". Eram flores? Não se lem-bra. A "estamparia" vinda da Índia, ou de Manila.

Na escola, as meninas do seu tempo não podiam falar chinês umas com as outras. Mestra D. Mariquita não deixava. "Çã justo. China nunca çã nosso nação. Qui cusa nosotro falá? Mac'ista... Na escola torrá português... Mas só na escola..."

Lia-se a saudade de outros tempos nos seus olhos verdes, grandes, amendoados. O cabelo já branco, atado atrás numa chiquia cuidada, tornava D. Nina numa madona macaense saída do sé culo passado, indiferente à onda de modernização dos fins dos anos 60. Na mão bonita, cor de marfim, D. Nina tinha uma miniatura de um dó. Servia para uma boneca. Sim; para uma boneca que ela vestira da maneira como sua mãe se vestia e ela ainda se vestira nos seus verdes anos para ir à missa, ou para espreitar um casa-mento, cuja notícia se espalhara pela Cidade e despertara a curiosidade de todas as raparigas. É que, às vezes, casavam de manhã cedo, à "capucha"...

"Assim com dó, lôgo ôlá. Quim sabê? Nos outro podi olá, rezá. Tudo genti nunca sabê qui cusa çá bicho-nune..."

E ria; ria mas lia-se-lhe nos olhos uma profunda nostalgia daquele passado cujos últimos traços começavam a apagar-se para sempre na Cidade de Macau.

Nunca se casara. Não; frequentara os bailes de casas de amigas suas. Cantava bem. Tinha boa voz e a mãe tocava piano com "grande sentimento". O pai andava embarcado e morrera cedo nas mãos dos "piratas"... Por isso cantava canções nostálgicas que eram sempre muito apreciadas nos serões da ociosa sociedade dos mais ricos.

Não faltavam, nunca, nessas festas, alguns casais europeus e oficiais da guarnição ou dos barcos. Estes eram o sonho de todas as raparigas do seu tempo; aqueles por-tugueses fardados... principalmente os da marinha! Tão polidos, tão delicados, com fardas que lhes ficavam tão bem... Parecia que levavam para os grandes casarões macaenses o cheiro a amiss dos seus barcos e a nostalgia dos antepassados ngaus capitães de navios. Uma fasci-nação aqueles oficiais, confidenciava D. Nina.

Certa noite de Agosto, num serão, em casa de uma amiga rica, ela cantara uma canção triste. O seu vestido de musselina verde tinha uma renda prateada na saia e uma flor lilás na cintura. O cabelo muito negro e liso estava também toucado com rosas naturais lilacíneas. Estava bonita D. Nina. A mãe, que a ajudara a vestir-se, não se cansava de lho dizer. E fez um sucesso nessa noite. A voz? A canção? O vestido? Os olhos verdes de D. Nina?

Noutras festas, depois de cantar, ia sentar-se junto da mãe num canto do salão. Geralmente não dançava.

Era como uma lamparina que se apagava quando deixava de servir.

Havia sempre outras raparigas que cantavam bem; homens que também cantavam e tocavam, animando os serões das casas ricas de Macau. Havia ainda raparigas da classe mais elevada que se vestiam muito melhor do que Nina e que chegavam a trocar de vestido duas ou três vezes durante os bailes...

Uma "grã-ceia" ou um "chá-gordo" eram de facto sempre motivo de alegre reunião. Havia quem jogasse pocker ou conquem, reservando-se o bafá para as senhoras. Comia-se, jogava-se, dançava-se, conversava-se e comen-tava-se os acontecimentos locais mais marcantes. Os europeus e alguns macaenses gostavam de falar de políti-ca. Disso, ela, D. Nina, não entendia nada. Era temente a Deus. Política era coisa de homens.

Havia muita alegria nesses serões de outros tem-pos... E essas imagens passavam nos olhos verdes de D. Nina como num écran.

Naquela noite, óh, naquela noite, pela primeira vez um oficial da marinha foi pedir-lhe para dançar.

Lanceiros? Uma valsa? Sim uma valsa. Lanceiros e polcas D. Nina não seria capaz de acompanhar a preceito. Sabia bem o chotiz mas isso ele não sabia concerteza.

De olhos baixos, olhou para o seu par de soslaio, como mandava o decoro.

Era robusto, aloirado, bigode farto, ainda jovem. Dançava bem...

Voltou a convidá-la para outra dança. Nina aceitou. E mais outra ainda...

Está muito calor cá dentro murmurou, bruscamen-te, o ngau quase ao seu ouvido. E, sem esperar qualquer resposta, levou-a pelo braço para o varandim, onde havia bancos de pedra e pilares de barro vidrado verde. O am-biente estava carregado do perfume das "damas-da-noite" exalado por centenas de corolas recém-abertas. O ngau falou-lhe de amor:

Casar em Macau... Levá-la consigo para Portugal; ouvi-la cantar só para ele, com aquela sua linda voz...

D. Nina sonhava. Olhava para o Céu e via a lua bri-lhar, mirando-se ao espelho nas águas da Baía. E parecia--lhe ver na lua um sorriso divertido, talvez trocista. Na sua mão sentia a mão do ngau - marinheiro...

No momento, não encontrava as palavras portugue-sas correctas que D. Mariquita lhe ensinava na escola. Que-ria torrá português mas só lhe acudiam frases mac'ista; frases banais.

— Sium capitã; faz favorr voltá dentro, cavá dançá... e sorriu-lhe com o seu sorriso mais aliciante.

O ngau sorriu; riu-se com uma gargalhada sonora. A lua tinha razão quando sorria para Nina...

Passou-se muito tempo. Nina não podia esquecer aquela noite em casa da Baronesa do Cercal. E eis que, de novo, noutro serão muito concorrido, mal começara a cantar:

"A barquinha feiticeira

Vai cercando o mar irado

Enquanto as águas à praia

Me trazem saudades

D'um ente adorado

Ai!..."

Ele apareceu de novo. O salão estava cheio.

Da sala ao lado alguém forçou a entrada. Era ele. D. Nina viu-o chegar e sorriu-lhe. Cruzaram-se os olhares e D. Nina, de repente, esqueceu-se do resto dos versos."

Sinto o meu corpo gelado...

Sinto o meu corpo gelado..."

Envergonhada, pediu desculpa e iniciou outra canção. A mãe, ao piano, não percebia o que se passava. Nina canta- va a "Barquinha feiticeira" tantas vezes sem se enganar...

Nina, depois de cantar, foi procurar o canto mais escuro do salão para se esconder. Não compareceu à ceia; alegou "migraine". As amigas ofereceram-lhe os frasqui-nhos de sais e à socapa óleo-china para cheirar.

Mas Nina não estava bem. O coração batia-lhe com força. Pesava-lhe no peito o ar abafado do salão cheio de fumo dos charutos e dos cigarros que homens e senhoras fumavam depois de mascarem o betre com areca que fora distribuído em rolinhos atados com fitilho de seda verde e vermelha num salva de prata.

Uma figura aproximou-se, precedida pela própria sombra.

Sim, era ele que vinha pedir-lhe, mais uma vez, para dançar.

A cena do outro serão repetiu-se; mas desta vez o ngau-marinheiro atreveu-se a ir mais longe. Más abusade-ro; justo, araviru. Queria saber onde ela morava; queria um encontro; queria estar com ela a sós para lhe poder dizer como a achava bela e falar com vagar sobre o casamento e sobre o futuro de ambos.

Nina estava enamorada. E casar com um oficial era para todas as raparigas de Macau o ideal de ventura; a máxi-ma aspiração. A mãe ficaria radiante quando soubesse.

O ngau-marinheiro exultava com o bom acolhi-mento daquela jovem de 18 anos, ingénua e tímida. Tirou da algibeira a carteira bordada a missangas e forrada de marroquim grenat para lhe dar um cartão de visita, onde escreveu o local e a hora da futura entrevista, para que ela se não esquecesse. Porém, ao tirar da algibeira o cartão e o pequeno lápis de que se serviu, deixou cair vários papéis que se apressou a apanhar precipitadamente e a meter de novo no grande bolso da farda.

Não havia lua-cheia desta vez, apenas um quarto minguante tornava a noite menos alegre e mais escura. No rosto da lua não podia ver-se, então, a ironia da outra noite.

Enquanto o homem escrevia, Nina baixou os olhos e viu perto dos seus pés um rectângulo de papel, um car-tãozito que a luz da lua mal fazia contrastar com as lages do vasto terraço do palacete.

Apanhou-o. Era um retrato de mulher.

Disfarçadamente guardou-o na sua bolsa de seda, tal como guardou, depois, o bilhete que o ngau-marinheiro, ca-pitão-tenente Edmundo Aires, lhe entregou com um en-dereço em Macau e duas ou três frases repassadas de paixão.

Quando voltou para casa, antes de se deitar, depois de reler o bilhete do seu adorador, Nina tirou da sua bolsi-nha a fotografia que apanhara do chão.

Era a fotografia duma mulher ainda nova, europeia, elegante, sentada num cadeirão de veludo, com uma crian-cinha de poucos anos a seu lado.

Por detrás, uma dedicatória:

"Para o Edmundo, do seu filhinho e da eternamente sua, Luísa."

D. Nina, enquanto recordava em voz alta a sua ju-ventude, brincava com o pequeno dó feito num retalho de seda, à maneira antiga e que só servia à pequena boneca deitada no seu colo.

Compreendi nesse momento porque razão D. Nina não se casou. Ficou toda a vida "tia crónica" a sonhar com os serões da alta sociedade macaense que não mais voltou a frequentar e com os ngaus-marinheiros, com o seu perfume traiçoeiro de amiss, que levavam consigo para os salões.

GLOSSÁRIO

Amiss — cheiro a maresia. Corruptela de almíscar?

Araviru — maroteira, tranquinice.

Bafá—jogo de cartas chinesas, que precedeu o má cheók, na sociedade macaense.

Bicho-nune — libélula (insecto de longas asas).

Cavá — tornar, repetir.

Chiquia — nó de cabelo enrolado na nuca e preso com ganchos, travessas ou por uma rede fina.

Chotiz — de chotiça. Dança portuguesa antiga de Macau, que se executava com muitos meneios, à maneira do mandó de Goa.

Conquem — jogo de cartas.

Dó — espécie de mantilha preta, inspirada na antiga saraça, que as senhoras macaenses usavam, ainda nas pri-meiras décadas do Séc. XX, como trajo lutuoso ou para irem à missa. Era este dó que lhes servia, depois, de mortalha.

Ngau — bovídeo, simplificação de ngau sôk, chei-ro a bovídeo, nome depreciativo dado, em Macau, aos eu-ropeus.

"Piratas" — bandos de piratas chineses que, ainda nos primeiros anos do Séc. XX, actuavam nas águas próxi mas de Macau, confundidos com os pacíficos pescadores.

Tia crónica — anciã que se manteve solteira.

Torrá português — falar com correcção gramatical e boa pronúncia.

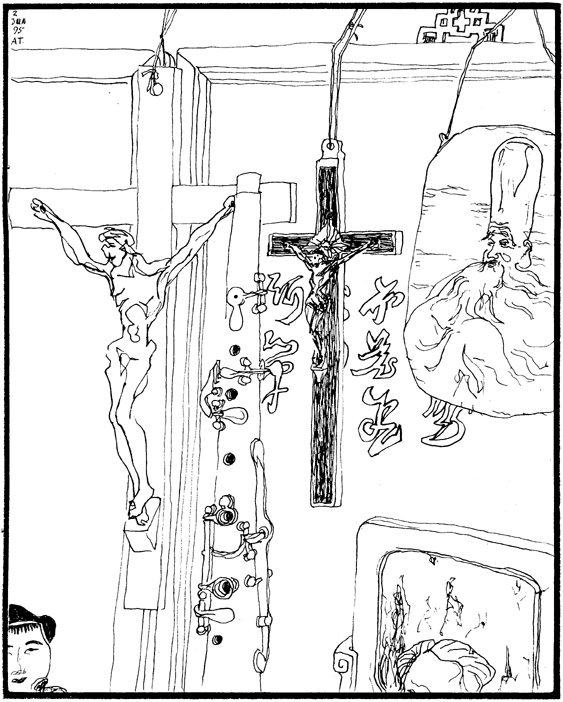

SEM TÍTULO

Adalberto Tenreiro

Desenho sobre papel

desde a p. 173

até a p.