Nasci na China em 1952 e aí cresci durante os anos em que o país se encontrava totalmente isolado do resto do mundo. A província de onde sou originária, Sichuan, tem o tamanho da França e, na altura, tinha cerca de 90 milhões de pessoas. Além disso, esta província caracteri-zava-se por ser particularmente fechada aos estrangeiros.

Nunca conheci nenhum estrangeiro até aos 23 anos. Quando era criança, as nossas educadoras de infância cos-tumavam dizer o seguinte, quando não comíamos tudo: "Pensem nas pobres crianças que passam fome no mundo capitalista!" Nas minhas fantasias infantis, e quando cria-va histórias para contar a outras crianças, inventava por vezes algo para as assustar e até a mim própria, e eram sempre os vagos, mas diabólicos, países estrangeiros.

Quando os rapazes brincavam à guerra, os maus colavam picos de rosas no nariz para mostrarem que eram estangeiros (os estrangeiros têm narizes maiores e mais atilados do que os chineses). E os maus tinham de dizer hello a toda hora. Como nos anúncios publicitários os estrangeiros estivessem sempre a beber coca-cola e a dizer hello, pensávamos que hello era calão.

Nesta sociedade fechada, sob a hegemonia de Mao Zedong, a falta de informação era incomparável. Os livros eram raros, particularmente livros sobre o mundo exterior.

Antes da Revolução Cultural, iniciada em 1966, Mao não impunha um controlo total e severo e daí serem permitidos alguns clássicos estrangeiros. Contudo, não apareciam obras de escritores ocidentais modernos, à ex-cepção de George Bernard Shaw, graças à sua reputação de homem de esquerda.

Nunca tinha ouvido falar de Graham Greene, T. S. Eliot ou Henry James.

Alguns livros clássicos foram popularizados pelo facto de se supor que tinham valor como propaganda. Oli-ver Twist, traduzido para Chinês como Um pobre órfão na Capital da Bruma, era bastante conhecido, dado que expunha os horrores da sociedade capitalista.

The little match girl, de Hans Christian Andersen, era familiar a muita gente porque traçava um quadro mise-rável da vida das crianças nos países ocidentais.

Mas, em 1966, quando começou a Revolução Cul-tural, até mesmo estes livros foram considerados menos perfeitos. Por toda a China foram acesas fogueiras para se queimarem livros. Só nos eram permitidos os livros escri-tos por Mao e ainda as pouco disponíveis e seleccionadas obras de Marx, Engels, Lenine e Stalin. Nos primeiros anos da Revolução Cultural até mesmo o facto de se ler Marx poderia ser motivo para denúncia. À medida que eu ia crescendo, a China não tinha nem mesmo o equivalen-te ao Ministry of Truth (Ministério da Verdade) da obra 1984, de George Orwell, que:

"(...) produzia jornais disparatados onde não se publicava nada excepto desporto, crime e astrologia, no-veletas sensacionalistas, filmes pornográficos (...)."

Nós não tinhamos nem mesmo estas coisas. Mao era mais radical. Ele tinha extinto quase todos os livros, tal como escolas, jornais, filmes, teatros, museus e des-portos de competição. A máxima de Mao, equivalente à "Ignorância é poder" de Orwell, era: "Quanto mais li-vros lêem, mais estúpidos se tornam."

Um dos primeiros livros que li quando cheguei à Inglaterra foi 1984. Lembro-me de ficar estupefacta e pensar: Isto é uma autêntica descrição da China de Mao.

Um factor interessante é que Mao, o Big Brother da China, adorava ler e era extremamente culto. Quando era um jovem dirigente da guerrilha, nas montanhas, ao faltar-lhe material de leitura, ordenava um ataque a um posto inimigo apenas para capturar jornais e revistas. Depois de os comunistas subirem ao poder, ele dedicava--se pouco à administração quotidiana do país e passava a maior parte do seu tempo a ler. Dormia numa enorme ca-ma de madeira, que estava sempre empilhada com livros. Estava tudo preparado de forma a adequar-se ao seu hábi-to de ficar durante todo o dia na cama a ler, dias sem con-ta. Para tornar a sua leitura mais confortável, os seus em-pregados tinham dois pares de óculos de leitura, cada um com apenas uma haste, para que ele, ao ler, pudesse deitar para cada um dos lados sem que a haste dos óculos fizes--se pressão e incomodasse a sua leitura. E quando ele se vol-tava, um dos seus criados apressar-se-ia a mudar-lhe os óculos.

Nos seus anos de velhice, uma das tarefas das suas amantes era segurar-lhe nos livros e jornais enquan-to ele lia. As amantes preferidas eram aquelas que me-lhor se antecipavam à velocidade dele e lhe viravam as páginas para sua satisfação.

Mao tinha bastante acesso à informação sobre o mundo exterior. Quando decidiu ler uma biografia de Na-poleão, foram imediatamente desenterradas 3 edições di-ferentes da Biblioteca de Pequim, que estava fechada pa-ra os cidadãos vulgares. Mao leu as três edições de segui-da. A sua actividade diária preferida era passar 2 ou 3 ho-ras a ler 2 densas revistas com o noticiário internacional, editadas a propósito. Nos últimos anos da sua vida, quan-do a vista já lhe faltava, os livros e os jornais eram im-primidos em letras grandes — apenas para ele.

Obviamente, naquela época, ninguém na China sabia qual o estilo de vida de Mao. E nenhuma das coisas que ele lia estava à disposição do bilião de chineses. Mao sabia que a informação lhe tinha dado a liberdade de pen-sar, de se rebelar e, por isso, ele queria manter o povo afastado da informação para que pensasse somente de acordo com o quadro que ele tinha traçado. Mao disse uma vez que queria que as mentes dos chineses fossem uma folha de papel em branco, na qual ele pudesse pintar e escrever à sua vontade.

Contudo, quando cheguei a Inglaterra em 1978, e apesar de esse país funcionar como um outro planeta, não fui apanhada de surpresa. As minhas expectativas sobre o Ocidente, mesmo vagas e erráticas, não se afastavam da realidade. E isto devia-se em grande parte ao facto de aos 20 anos, na China, ter posto as mãos em alguns livros oci-dentais contemporâneos.

Estávamos em 1972. A China e os Estados Uni-dos tinham-se reaproximado e começou a abrir uma brecha na porta fechada da China. O Presidente dos Es-tados Unidos, Richard Nixon, veio a Pequim em Feve-reiro desse ano. Apesar de a América ter sido o inimigo "número um" de Mao durante quase toda a sua vida, ele respeitava aquela nação pelo seu poder. Ele estava tre-mendamente excitado com a visita de Nixon — apesar de nós, na altura, não termos conhecimento disso. Por exem-plo, Mao recusava tratamento médico porque não acredi-tava na medicina; mas quando soube que tomando os comprimidos e as injecções poderia receber Nixon, con-descendeu. Aproveitando-se dessa atmosfera favorável, às vésperas da vinda de Nixon, os líderes mais liberais da China conseguiram que meia dúzia de livros ocidentais contemporâneos fossem traduzidos e publicados em Chi-nês — era a primeira vez que algo do género acontecia desde a fundação da China comunista em 1949.

Apesar de estes livros serem apenas destinados a um círculo restrito e de não estarem à venda ao público, eu consegui arranjar alguns deles através de amigos. À medida que eu os folheava, as passagens impressionavam--me e disparavam sobre mim uma avalanche de novos pen-samentos. Mais de 20 anos depois, ainda posso recordar vivamente muitas das passagens e as minhas reacções.

O primeiro livro que li foi a própria autobiografia de Nixon, Six crises. No primeiro capítulo, Nixon des-crevia como é que tinha perseguido Alger Hiss por este ser "um espião comunista", em 1948. Como eu suspeitava que os comunistas e os suspeitos comunistas eram perse-guidos na América, não fiquei surpreendida. Contudo, várias coisas me espantaram. Uma delas foi como Whit-taker Chambers, o homem que denunciou Hiss, se sentiu:

"Ele percorreu as ruas durante horas em absoluto desespero... Chambers cedeu momentaneamente à pres--são desumana do seu ordálio. Nessa noite tentou em vão suicidar-se. Olhando para trás, posso perceber como é que ele se sentiu. A sua carreira estava desfeita. A sua reputa-ção arruinada. A sua mulher e os seus filhos tinham sido humilhados."1

Momentaneamente, fiquei confusa: Poderia isto re-ferir-se ao que aconteceu ao denunciante, um homem que caçava comunistas, e não ao acusado, o suspeito comu-nista? Não estava à espera que denunciantes anti-comu-nistas na América sofressem tal trauma. Eu pressupunha que eles eram tratados como heróis, tal como eram os militan-tes na China que denunciavam os elementos capitalistas.

Seguidamente, o livro descrevia como Ni-xon perseguiu ferozmente Hiss, e a oposição que ele encontrou:

"Hiss e a sua legião de apoiantes na Administra-ção, os funcionários do De-partamento de Justiça (...)."2

"O Presidente Tru-man opôs-se no dia seguin-te, 9 de Dezembro, na sua conferência de imprensa, a rotular a investigação Hiss-Chambers como um 'aren-que defumado'."3

Espantava-me co-mo é que numa América anti-comunista, a caça aos comunistas poderia ter dis-cordância aberta, e que um comunista suspeito poderia ser vigorosamente defendido em público e ao mais alto nível.

Eu supunha que se vivia uma atmosfera de fervor anti-comunista universal e uma grande relutância e receio de defender um suspeito comunista. Baseada na minha experiência como cidadã chinesa, esperava que qualquer amparo a inimigos políticos, se alguma vez acontecesse, teria que carregar consigo uma atmosfera de defensiva, e qualquer ajuda teria que ser clandestina. Agora vejo que, na América, os inimigos políticos não eram condenados universalmente tal como na China. Tinham algum espaço à sua volta tal como parecia terem alguma protecção.

Estava fascinada por poder ler sobre desconheci-das formas de tratar os inimigos na América: interro-gatórios, audiências, um Júri. Estes métodos eram total-mente diferentes dos nossos: os slogans opressivos, as reuniões de denúncia em massa e as usuais paradas dos acorrentados, muitas vezes espancados e acusados nas ruas. Em termos de comparação, eu considerava que as perseguições na América eram brandas! Isto não era uma mancha na nossa Revolução Cultural! E o próprio cruza-do Nixon parecia um modelo de moderação. As minhas impressões foram reforçadas pela nota do tradutor no iní-cio do livro Six crisis. A nota informava que o período de McCarthy foi "o período anti-comunista mais negro no Ocidente", e que Nixon era um anti-comunista ferre-nho. Mas isto estava escri-to num estilo calmo, sua-ve, o que era algo comple-tamente novo em termos da escrita chinesa corrente. (É óbvio que agora sei que este estilo se devia ao facto de a pessoa que escreveu a nota estar consciente da importância da visita de Nixon a Mao, e por isso não queriam induzir o lei-tor a uma indignação anti-Nixon e anti-América). Esta ausência de propa-ganda contribuiu para a minha conclusão que ser comunista no Ocidente não era, nem de longe nem de perto, tão assustador como ser um inimigo na China. Quais são os motivos que dão às vítimas do Ocidente essa protecção? Comecei a reflectir sobre essa questão!

Jung Chang às vésperas de sua partida para a Inglaterra. In JUNG Chang, Wild swans: three daughters of China, London, Flamingo, 1993, p. [417].

Jung Chang às vésperas de sua partida para a Inglaterra. In JUNG Chang, Wild swans: three daughters of China, London, Flamingo, 1993, p. [417].

Outro livro que li foi The best and the brightest, de David Halberstam, sobre a administração de Kennedy no início dos anos 60. Fiquei muito impressionada com esta passagem:

"Depois de terem oferecido a [Dean] Rusk o car-go de Secretário de Estado, ele apenas teve uma dúvida antes de aceitar a pasta, dúvida essa que apenas tinha que ver com questões financeiras. Ao contrário de muitos dos candidatos, ele não tinha fortuna própria, nem por heran-ça nem por trabalhar em grande firma de advogados com salário acima dos seis dígitos."4 (Este era um assunto reincidente, i. e., o encargo financeiro causado por se ser-vir o governo...).

Para mim era muito estranho saber que pessoas com altos cargos no governo tinham preocupações com dinheiro: Não tinham eles à sua disposição todo o tesou-ro do país? Depois perguntava a mim própria porque é que o facto de se trabalhar para o governo obrigava a que se usasse o próprio dinheiro. De qualquer forma, pensava eu, como é que pode haver dinheiro que não venha em primeiro lugar do estado? Estava fascinada com a exis-tência de fontes de rendimento independentes do governo.

Outro aspecto que me fez pensar foi a ideia de uma firma de advogados. Fiquei estupefacta ao saber que estas firmas poderiam ser tão importantes que as pessoas que para elas trabalham podem ganhar mais do que um secretário de estado na América.

Eu tinha vagamente ouvido falar do termo "advo-gados", mas não fazia a mínima ideia do que faziam. Co-mo profissão, não existiam na China. Tal como as leis, pa-ra mim era um instrumento do governo e não qualquer coi-sa exterior a ele. A partir daquele momento, quis saber mais sobre este assunto e o meu instinto dizia-me que aquela in-formação podia dar a possibilidade de se estabelecer uma relação completamente diferente entre a lei e o estado.

Mais à frente, Robert McNamara, o Secretário da Defesa, provocou-me um pensamento assustador:

"Ele personificava as virtudes que os americanos respeitavam — trabalho árduo, espírito de sacrifício (...)."5

"(...) O jovem McNamara daqueles velhos tem-pos era impressionantemente semelhante ao McNamara maduro: a mesma disciplina, a mesma concentração, o trabalho incansável noite e dia."6 (De facto não existia mais nada senão o seu trabalho).

Na China estavam constantemente a dizer-nos quão arduamente trabalhavam os nossos líderes — isto para nos mostrarem que eram bons e grandes. Aprende-mos que eles trabalhavam para o povo e que estavam a fazer um sacrifício tremendo. A todos era ensinada uma canção en-titulada Há uma luz que brilha na janela do Presidente Mao, durante toda a noite, todo o dia, durante todo o Ano.

Lembro-me de, em criança, chorar pelas virtudes do Presidente Mao. Mas mais tarde pensei que talvez não fosse assim tão grande coisa o facto de o nosso líder tra-balhar arduamente. Afinal, não era também assim com McNamara, um diabólico americano "carniceiro", segun-do a descrição oficial!

O terceiro livro que eu li era The winds of war, de Herman Wouk. Logo na primeira página fui apanhada de surpresa. O protagonista, comandante Victor Henry, avi-sava sua mulher, Rhoda:

"(...) que sua ascensão como oficial da marinha seria difícil. Victor Henry não pertencia a uma família da marinha. Em cada degrau da escorregadia escada da car-reira havia os filhos e os netos dos almirantes a colocar-lhe obstáculos. Contudo, todos os que conheciam Pug Henry diziam que ele era um homem de sucesso. Até agora a sua ascensão tem sido sólida e constante."

Espantava-me a forma aberta e serena como se referiam a aspectos como nepotismo e "ascensão". Por volta de 1972, estas coisas faziam parte do quotidiano na China, e era claro para todos que a maior parte das pes-soas queria melhorar a sua situação e beneficiar os seus filhos, se tivessem oportunidade. Tinha chegado à con-clusão que os seres humanos parecia terem sido feitos dessa forma. Agora verificava que os americanos também eram assim. Contudo, a diferença residia no facto de, na China, estes sentimentos e prática, apesar de correntes, eram supostos ser indescritivelmente imorais e como tal só poderiam ser mencionados em feroz condenação. As pessoas faziam tudo para tentar esconder estes sentimen-tos e tinham que fingir não lhes dar importância. Como resultado, tornavam-se muitas vezes hipócritas. As pes-soas que não tinham oportunidades atacavam aquelas que tinham melhores posições, com ira e malevolência. Ines-peradamente, a atmosfera que eu sempre tinha sentido na China, uma atmosfera de hipocrisia e ressentimento, pôs-se em evidência, e aí pude encontrar uma justificação pa-ra esses sentimentos: o facto de estas "fraquezas" huma-nas serem vistas como tabus.

Veio-me à cabeça outra ideia quando verifiquei que, apesar dos entraves postos pelos filhos e netos dos al-mirantes, o comandante Henry conseguiu vencer. Pergun-to-me se isto teve influência na calma com que ele falava dos privilégios das outras pessoas. Na China havia muita tensão à volta deste assunto. Talvez porque os menos pri-vilegiados não tinham hipóteses de mudar o seu estatuto?

Logo nas primeiras páginas do livro, fiquei cho- cada com uma conversa entre o comandante Henry e a sua filha Madeline:

"Madeline escolheu o momento para enfrentar o seu pai com as notícias de que queria desistir da univer-sidade...

'Arranjei um emprego, pai. Posso trabalhar. Estou farta da escola. Detesto estudar. Sempre detestei. Não sou como o pai. Não posso fazer nada.'

'Eu nunca gostei de estudar' — respondeu o comandante Henry. 'Ninguém gosta. Tu vais fazer aquilo que deves, portanto fá-lo.'

Enfiada no fundo de um sofá, a rapariga disse com o seu sorriso mais solícito: "Por favor! Deixe-me parar só um ano... Há muitos empregos para raparigas na rede de rádio em Nova Iorque. Se eu não tiver sucesso, prometo que volto para a universidade...'."7

Em primeiro lugar fiquei surpreendida com o fac-to de eles serem tão abertos relativamente a não gostarem de estudar. Na China, mesmo durante a Revolução Cultu-ral, em que as escolas estavam fechadas e os livros eram queimados, as pessoas não o diriam de uma forma desi-nibida, mesmo se o sentissem, tal como acontecia com muitos. O pensamento era totalmente inaceitável e era sim-plesmente uma vergonha admiti-lo. É um facto que Mao disse: "Quanto mais livros lêem, mais estúpidos se tomam." Mas o povo interpretava isto como se ele se estivesse a referir a livros maus, burgueses, e não aos livros em geral.

Para mim, o desejo de Madeline de deixar a facul-dade era simplesmente impensável. Quando li este diálo-go, em 1972, as universidades na China estavam a come-çar a reabrir depois de terem estado fechadas durante 6 anos. Ter a possibilidade de frequentar a universidade, mesmo na iminência de ter de estudar matérias horroro-sas como Engenharia Electrotécnica, era um sonho que eu dificilmente me atrevia a ter. (Na altura em que eu es-tava a ler este livro, eu era electricista e era tão má nesta profissão que sofri 5 choques eléctricos no primeiro mês). A minha paixão por frequentar uma universidade era de tal modo forte que, para mim, era uma questão de vida ou de morte. E, no entanto, Madeline era tão pouco entusiasta relativamente à universidade! Mais tarde per-cebi qual a razão para a sua falta de entusiasmo. Ela tinha muitas escolhas. Ela podia arranjar um emprego. E aqui descobri um conceito inteiramente novo. Obviamente, lá fora, não eram atribuídos empregos pelo estado como na China. Pensei para comigo que gostava da ideia.

À medida que ia lendo, era-me apresentado um mundo cada vez mais excitante. Parecia que as pessoas viajavam por todo o globo, agora em Nova Iorque, de-pois em Siena, a seguir em Varsóvia ou Berlim. Parecia que o que faziam era apenas saltar para um carro ou para um avião. Faziam amigos de todas as nacionalidades. Liam jornais italianos, de Paris, de Londres, da Suíça, da Bélgica, etc, etc. Todas estas actividades de um mundo enorme e aberto estavam completamente fora dos meus sonhos e como tal nem me atrevia a aspirá-las. Todavia, cada vez que me recordo do meu atribulado e instável es-tado de espírito daquela altura, percebo que o meu dese-jo de voar nesse mundo novo estava definitivamente a fermentar no meu subconsciente.

Depois cheguei à parte da conversa entre três fun-cionários da embaixada em Berlim, depois de uma recep-ção com Hitler em 1939:

"O Coronel Forrest esfregou o seu nariz achatado, esmagado anos antes num acidente de avião, e disse ao encarregado diplomático:

'O Führer teve uma longa conversa com a Sra Henry. Foi sobre o quê, Pug [Sr. Henry]?'

'Nada. Só alguma troca de palavras sobre estar-mos a procurar uma nova casa.'

'Você tem uma mulher bonita', disse o encarregado. 'Hitler gosta de mulheres bonitas. E o vestido que ela tem é bastante atraente. Dizem que Hitler gosta de cor de rosa'."8

Quando li isto pela primeira vez, pensei que For--rest e o encarregado diplomático estavam a fazer obser-vações pesadas e que suspeitavam da conversa entre a Sra Henry e Hitler. Quando percebi que as observações deles eram politicamente inocentes, fiquei completamente con-fundida. Era inconcebível como é que uma conversa pes-soal com Hitler, que tinha sido notada, não tinha suscita-do suspeitas. Todas as conversas que os chineses — incluindo diplomatas — tinham com estrangeiros, não importa quem, já para não mencionar uma figura política importantíssima do "inimigo" como era Hitler, só se po-diam realizar com prévia autorização e tinham que ser re-latadas, palavra por palavra, imediatamente a seguir. Isto fazia parte da "disciplina que envolvia os contactos com o exterior", she wai ji lu. Se alguém falhasse a esta discipli-na, era denunciado, preso ou mesmo condenado à morte.

O que também me chocou foi o facto de os ame-ricanos conseguirem ser tão neutros, até mesmo simpáti-cos, relativamente a Hitler. Na prática chinesa, uma figu- ra horrível como Hitler nunca poderia ter sido menciona-da sem se demonstrar desprezo e sem ser condenada. É claro que o que eu lia era uma descrição, num romance, do que acontecia numa época em que não se conheciam ainda todas as atrocidades de Hitler. Mas, sob o poder de Mao, nós modificávamos a história para servir a actuali-dade. De qualquer forma o livro tinha de estar escrito com um maior sentido crítico. E aos bons do livro não seria com certeza permitida tal conduta incorrecta.

Outro aspecto que me surpreendeu foi o facto de os americanos serem tão descontraídos na Alemanha Na-zi, mesmo naquela altura: imaginemos que o encarrega-do diplomático tenha acreditado que o interesse de Hitler era a figura da Sra. Henry! Era impossível para um chinês analizar o comportamento de um estrangeiro sem ver ne-le uma motivação política, ainda mais com uma pessoa como Hitler. Para os chineses, o facto de abrirem a boca para um estrangeiro significava um "acto político", zheng-zhi renwu. Para eles não existia algo como uma conversa apolítica. Mesmo no dia-a-dia, entre chineses, tinha sido incutido em nós que tudo tinha um significado político e que o nosso comportamento diário era um acto político.

Uma outra coisa em que reparei foi o facto de a Sra. Henry estar na Alemanha com o marido. As mulhe-res dos diplomatas chineses normalmente não tinham permissão para acompanhar os maridos, enquanto espo-sas, quando aqueles estavam colocados no estrangeiro. Isto fez-me pensar no meu pai e na oferta que lhe fize-ram, no princípio dos anos 60, para ser correspondente da Agência Nova China no Ocidente. Foi-lhe dito que não poderia levar a minha mãe com ele e que qualquer carta que ele lhe escrevesse teria de ser inspeccionada. Daí ele ter recusado o emprego, embora ele desejasse muito ver o outro lado do mundo.

Mas a cena em The winds of war que talvez tenha tido mais impacto em mim foi a em que a Sra. Henry, Rhoda, soube que tinha sido convidada para uma re-cepção com Hitler:

"Rhoda entrou num frenesi durante dois dias, à vol-ta das roupas e do cabelo que ela insista que tinha sido ar--ruinado para o resto da vida pelo imbecil do cabeleirei-ro... Ela não tinha trazido vestidos minimamente adequa-dos para uma recepção formal numa tarde de primavera. Por que é que não a avisaram? Três horas antes do acon-tecimento, Rhoda ainda rodopiava num carro da embai-xada de uma loja para outra nas ruas de Berlim. Irrom peu pelo quarto do hotel com um vestido cor de rosa com botões dourados e uma blusa de malha dourada.

'O que é que achas?' perguntou ela...

'Perfeito!' O marido tinha achado o vestido horrível..."9

Impressionou-me o espalhafato que as mulheres ocidentais faziam à volta das roupas. No meu tempo, na China, as mulheres que se preocupavam com o seu aspec-to eram condenadas pelo facto de cederem a "vaidades burguesas" e muitas vezes submetidas a reuniões de de-núncia brutais. A gama de cores e estilos que Rhoda tinha à sua disposição também me atraía. Eu tinha vinte anos na altura e tinha apenas alguma roupa tipo uniforme, os conhecidos "fatos à Mao", tal como todos os outros. Fe-chei os olhos e acariciei, na minha imaginação, todos as lindas roupas que nunca tinha visto ou vestido.

Assim, em 3 livros — um ou dois deles poderão ser considerados por muitos como improváveis fontes de iluminação — descobri muito sobre o Ocidente e tam-bém sobre a China. Pude sentir a expansão do meu inte-lecto e o colapso de décadas de doutrinação. Alguns anos mais tarde, quando li o 1984, o fim do livro que também é o fim do protagonista Winston, trazia:

"Duas lágrimas com cheiro a gim escorreram-lhe pe-la cara. Mas tudo estava bem, a luta tinha acabado. Ele ti-nha ganho a batalha consigo próprio. Amava o Big Brother."

Quando li estas palavras, senti-me tão feliz por ter escolhido outro caminho! Mao tinha perdido a batalha com o meu cérebro. Eu própria tinha ganho.

Traduzido do original inglês por Ana Paula Cleto.

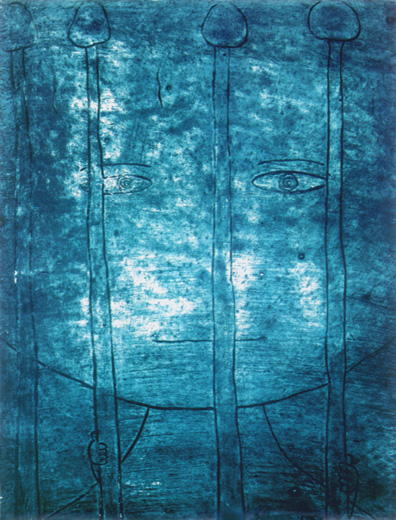

ARMADILHA

Cindy Ng Sio leng

Gravura

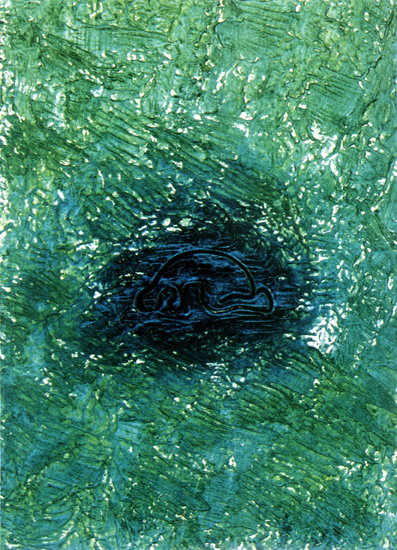

SUBMISSÃO

Cindy Ng Sio leng

Gravura

NOTAS

1 N1XON, Richard, Six crises, London, W. H. Allen, 1962, p.56.

2 Id., p. 58.

3 Id., p. 59.

4 HALBERSTAM, David, The best and the brightest, Fawcett Crest, 1973, p. 46.

5 Id., p. 270.

6 Id., p. 280.

7 WOUK, Herman, The winds ofwar, London, Fontana, Collins, 1974, p. 38.

8 Id., p. 56.

9 Id., p.53.

*Leitora assistente na Universidade de Sichuan, deixou a China e foi viver para a Inglaterra em 1978, onde concluiu o doutoramento em Linguística pela Universidade de Iorque em 1982. Autora do celebrado Wild swans: three daughters of China, já traduzido para 29 línguas.

desde a p. 149

até a p.