于勒·埃及爾,一八四四年,“廣州府三大淸廷官吏”,從左至右: 滿州將軍陳昆(Tseung-Kueng),廣東巡撫范應(Fao-Yuen)和廣州知府鄺緒(Kwang-Chou)。法國攝影博物館收藏

于勒·埃及爾,一八四四年,“廣州府三大淸廷官吏”,從左至右: 滿州將軍陳昆(Tseung-Kueng),廣東巡撫范應(Fao-Yuen)和廣州知府鄺緒(Kwang-Chou)。法國攝影博物館收藏

十月十四日和十五日

“我把這兩天的時間全部用來拍攝澳門最著名的景物;過路行人非常客氣地滿足我的一切要求。許多中國人都讓拍照,但是,得讓他們看看這西洋鏡內是什麼以及反映在不光亮的玻璃上的物體,隨着就聽到不斷的驚訝聲和笑聲”。

十月二十六日

“……當我一走進我的簡陋的小工作室時,達官何甫(Hu-Pu)來打我,專請我爲他照相。那位滿州將軍見何甫走後也來求我别把他忘了;接着來找我的是我的朋友趙春林(Tchao-Tchum-Lin)爲的也是同一目的。對他們的要求我都應允了。爲使他們高興,我決定給他們拍一張合影並複製兩份,以便神不知鬼不覺地自己收藏一份。這張合影看來他們都很喜歡,不過那位滿州將軍和何元(Heo-Yuen)要我給他們各拍一張,我不得不照辦,儘管光線變得不利於攝影。我累得筋疲力盡,因爲這一天我已經拍了十張或十二張照片了。但是,我還是去跟這些達官貴人告别,他們來時跟我握手這那麼地輕鬆,所以,我想在我跟他們告別時也應該熱情地跟他們握手。我面帶笑容走向那位滿洲將軍,可是,他不但不想接受我這禮貌恭敬的表示,還顯出一副高傲不可一世的表情,向後退步並縮回手。

我對他那麼敬重,我從未想到他却會這樣對待我,這使我大爲震驚,我挺直胸膛,從上至下輕蔑地看了他幾眼,粗魯地撥開聚集在大堂門口的一羣僕人走了。”

“……我們上艦橋吸煙,耆英(Ky-ing)的調查求知慾使他不覺疲倦。他下到機房,這次他觀察這些正在運作的龐大的機器和燃燒的火爐張着大口時,無法掩飾內心的驚奇。當命令停機時,機器即刻停止運作,此時,他的驚詫達到了高峯,他臉上露出一種令人永遠忘不掉的表情。他這樣寫道: 我明白了,法蘭西了不起、英國人騙我們,向我們保証說你們祇是個劣等民族,無法製造出這樣的機器! ”

……返回艦橋時,我們又重聚在艦尾。我抓住此刻拍下耆英(Ky-ing)、大使、海軍上將、大使一等秘書和翻譯的合照。接着,我分別爲耆英和黃拍了照。本想收藏他們倆的留影,不幸的是,我將照片給他們兩人看了,這下我就無法不答應他們的要求。那位總督大人看了自己的照片,感到驚奇,他微笑着,然後看着我,揮動雙手高聲道: ’多謝,多謝! ’至於那位黄……”

于勒·埃及爾,一八四四年,石灰磚牆及在廣州的歐洲人的洋行。

法國攝影博物館收藏

于勒·埃及爾,一八四四年,石灰磚牆及在廣州的歐洲人的洋行。

法國攝影博物館收藏

十一月廿一日

“剛與潘西成(Paw-Sse-Tchen)一家度過一天。我隨身携帶的銀版相機使他全家興奮驚嘆不已,東瞧瞧西看看誰先拍,潘西成的母親搶先拍了第一張;他的姓李的夫人婉言謝絕了,我就給主人的妺妺拍照。她儘管年輕,塗脂抹粉,但還是很難看。接着主人的最大的兩個兒子、乳娘,甚至穿着褲叉的小孩都在我的面前擺“甫士”。我的銀版相機不好也不壞,爲他們個個留下了照片。

這次拍照持續三個小時,眞是辛苦。這時,街上鑼鼓喧天。這聲音告訴我們廣州府的五大官員駕到。他們身後跟隨着一大幫僕人和護衛,由我的朋友趙春林領路來觀看這全城都爲之津津樂道的奇妙的發明。

從潘西成在他們面前行的禮節和用頭、雙膝及身軀所作的系列的寒暄,我可以判斷我們面前的是些大人物,因爲他們身着的用金銀線綉成的千朶花,還有龍和鳳的圖案的衣服不足以使我瞭解他們所佔據的高的職位。最引人注目的是廣東副總督范英(Fao-Yuen),緊隨着其後的有: 滿洲將軍陳昆(Tsean-Kenn),他是滿洲軍隊的指揮,廣州提督(城防司令);何甫大人,海關總辦(總署長);翰林何元(Heo-Yuen)負責考試和頒發文憑,文憑是獲取公職不可缺少的東西;最後是粮道徐林濤(Tuh-Leans-Taou)。

“當我向每一位貴人極其謙恭地行禮時,趙春林向他們介紹我是何許人。”

“與此同時,潘西成和他兩個兒子的照片已製作好了,他的一個兒子看到自己的模樣和相片上的一樣而感到欣喜若狂。我從主人的手勢看出他想描述攝影的過程,他的講解還沒有完,這批官員已將我圍了起來,互相爭着向我獻殷勤,同時握着我的手求我給他們拍照。我樂於滿足他們的要求,給何元拍了一張,相照得不錯,我把相片送給了他,當時的興奮塲面是無法描述的;每個人都想照一張,最後我祇好同意,去準備換上新的相版。”

“……我終於可以鬆口氣了,穿着異敎徒的靴子在鋪了蓆子的地上走走。

那座中國塔裝璜富麗,建築典雅,一位和尚在門口迎接我,並陪我人內仔細參觀塔內的一切。那艷麗的色澤、雕刻和佛神祭台上貢奉着的各種物品,都表明此神備受崇拜,在那祭台上方牆上有一佛龕,內放處女觀音像。祭台上放滿東西,有燭台、蠟燭、長明燈、花瓶和盛淨水的器皿。我隨身帶着相機,那位和尚同意我爲他拍照。他站在祭台邊,我可以拍下正門內部。正門有螺旋形雕刻花崗石柱子,正面花崗石上刻着中國字,油漆和雕刻配合得天衣無縫,形成一個整體,這使人想起埃及人慣用的那種裝飾方法。埃及人沿街的店舖(其中大部分)內,還保存着塗在用浮雕法刻在石頭上的象形文字的色澤。”

“我們吃飯的那家館子要收我們每人半個大洋(三個法郎),若對一個中國人這頓飯要收15個硬幣。”

“我們吃完飯後,出去在周圍轉轉,觀察一下當地的生活: 一羣人圍住一個玩紙牌的人,全神貫注地聽他宣佈命運;另一邊,玩骰子的人跪在一張蓆子上,手中拿着竹筒子。我走近放在三角架上的一隻大觀景箱,箱子一邊有八副用布遮着的放大鏡供好奇的人選看,這玩藝兒的主人說祇需一個銅版就可以觀看一次。我付了錢,靠在箱上觀看,當我看到塗在畫布上的那些令人作嘔的猥褻的東西時竟不敢相信自己的眼睛。可是,這種向衆人提供的娛樂竟不遭差人干涉,而且看來差人也不是不知道那需要禁止的觀賞“藝術”的存在! ”

“如此不重視公衆廉恥,這無疑會促使城市中產階級習俗的敗壞,在中國這一階層沉淪於最低賤的荒淫。這不是說顯赫的人物對那些沉緬此道的人不加以抨擊,但是在中國這種私生活遠比歐洲隱匿得多,所以雖然尚能收到抑制中國人爲滿足感官慾望所做出的過份的行爲的效果,但說到底,這種控制還是鞭長莫及。”

“然而,我們還不能僅依此來嚴肅地判斷一個具有家長制作風的,在社會最低層的人身上可以見到的沉溺於風俗習慣、忽視對他人的義務以及自己絕對擁有的權利的社會。

因此,在圍着觀景箱的人山人海中,看不到一點拘束,也不見任何爭吵,每個人都急於找自己的位置。物換星移,這是我們在歐洲社會下層再也尋找不到的行爲,歐洲的社會下層還是有其權利感的。我這樣肯定地說祇是指沉溺於生活習慣和生活享受方面,中國的文明遠超過我們的文明。

于勒·埃及爾,一八四四年,從“老虎”河右岸拍攝的在廣州的歐洲人的洋行的水中倒影。

于勒·埃及爾,一八四四年,“廣州城貌”。

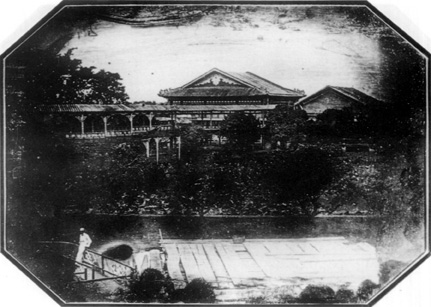

于勒·埃及爾,一八四四年。“在廣州的歐洲人的洋行”,二或三層的洋樓,煙囱伸出樓頂,正門前種有樹。

于勒·埃及爾,一八四四年,“包丁權一家”。

于勒·埃及爾,一八四四年,“位於廣州郊區的潘西成别墅全貌”。

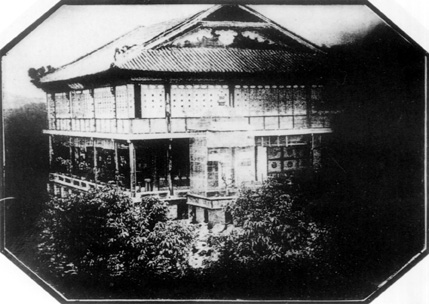

于勒·埃及爾,一八四四年,“潘西成别墅主樓”。

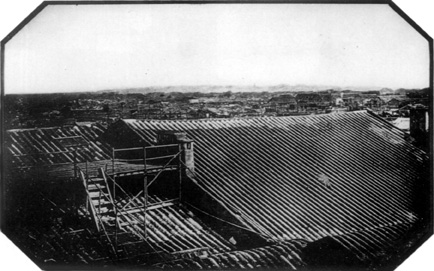

于勒·埃及爾,一八四四年,“廣州城貌”。

于勒·埃及爾,一八四四年,“廣州城貌”。

于勒·埃及爾,一八四四年,“廣州城貌”。

于勒·埃及爾,一八四四年,“廣州城貌”。

于勒·埃及爾,一八四四年,“廣州城貌”。

于勒·埃及爾,一八四四年,“廣州城貌”。

于勒·埃及爾,“澳門南灣”

于勒·埃及爾,一八四四年,“澳門阿媽廟”(即今媽閣廟-譯者)。

于勒·埃及爾,一八四四年,“澳門阿媽廟正門”。

于勒·埃及爾,一八四四年,“從澳門半島看氹仔港”。

《文化雜談》海報

澳門內港一景

于勒·埃及爾,1844年攝