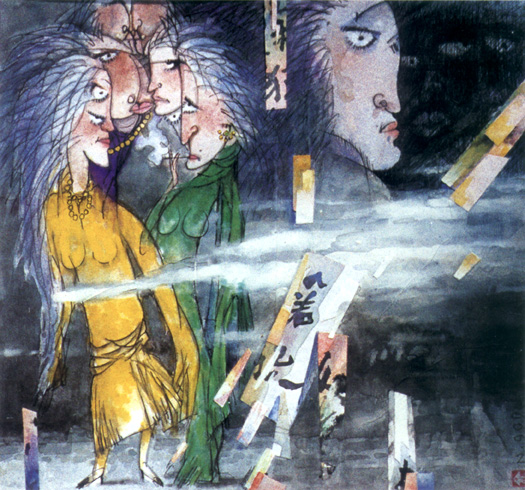

老妓

八十歲的老婦出操皮肉生涯,這是令人難以想象的事。

然而,台灣一宗新聞使我驚詫,果然有八十歲高齡的老婦在台北當娼。而且,這老妓還在一家旅館接客的時候被捕。

新聞沒有報道老婦何以一把年紀還出賣肉體,祇報道了她有兒有媳,惟每日早出晚歸,親人和鄰居祇以為她去做生意。

我想,事情決不會這麼簡單的,如果不是老婦的心態有毛病要作賤自己,就一定是另有隱衷,八十歲而尚在風塵中脱不了身,分明就是人間悲劇。

據説,台灣有頗多老妓,年齡都在五十歲至六十歲之間,儘管這些五六十歲的阿婆級鶯鶯燕燕,比那八十歲老婦是年輕了二十歲以上,但畢竟也是老得連生理機能也衰退了,尋芳客要不是囿於經濟問題,肯定不會去找她們。

在本澳,五十歲以上的老妓大概是沒有人顧盼的了。過去,我接觸到年齡最大的娼妓,也不過是約四十歲而已。

是很久以前了,那群女郎是以葡兵為對象的,她們都有個葡文名字,也説得一口流利的葡語。每天黃昏,華燈初上,女郎們就穿著大花朵的裙子濃裝艷抹地出現在一家餐廳,身上發散著廉價香水的氣味,嗆得人透不過氣。

幸運的女郎,在餐廳門前已找到了顧客,與葡兵相擁踏進餐廳時顯得份外風情,點菜也盡向貴價的選。但有時難免會遇上吝嗇的傢伙,就毫不客氣取消了她點的菜式,吩咐侍應祇來一個湯加一個焗豬扒飯或西洋炒飯之類就算了。

更多的女郎,是進餐室坐上了好一段時間才拉到客人的,而這個過程她們也的確是賣弄了不少風騷才有所斬獲。很多時,她們向葡兵放了半天生電,僅僅是換回一杯咖啡或一瓶汽水。對方吃完餐,拍拍屁股就走了,她們祇好繼續留下來找尋當夜的顧主。

夜深了,餐廳打烊了,割價而仍然無法把自己賣出去的女郎,一臉頹喪叼著香煙離去;有時一邊走一邊肆無忌憚地罵幾句粗口葡語,然後用廣州話嚷嚷: “便宜給你你不要,明兒你要的時候本姑娘就吊起來賣! ”

葡兵發薪的當天,女郎們的生意就應接不暇了,不但在餐桌上吃得飽,翌日再來時從手袋拿出來向侍應揚威的鈔票也多。這個説昨夜先後有三個葡兵在她的房外輪候,那個説昨夜離開餐廳至天亮她根本沒有休息過。

小城自從撤走了葡兵,這群女郎就不知去向了。我希望她們最後能找到一個留下來轉業到警界的葡兵結婚從良去罷。不過,這希望似乎很微很微了。

老妓<插圖>

(澳門)余國宏作

瑪利亞

瑪利亞<插圖>

(澳門)余國宏作

因耶穌的降生,瑪利亞從此成為一個聖潔的名字,凡命名為瑪利亞的女性,也似乎都沾上了這份光彩。

然而,很久以前,每天都出現在那家餐室的瑪利亞,給予人們的印象卻完全不是那回事兒。

那個瑪利亞,每次來臨,總是人未到聲先到脂粉香先到。聲先到者,不是拉大嗓門風情萬種地跟餐室門外的人打招呼,就是尖著嗓音地唱著“Rose rose I love you! ”;而那些脂粉香,則是隨著玻璃門一推開而湧入的。當餐室裡在座的葡兵抬眼望過去時,她那個像裹上彩裙的紅酒桶似的身軀已出現在門旁了。霎時間,一陣口哨聲在每一個座位響起。瑪利亞説大臉部表情眼波流盼地分頭跟向她吹口哨的葡兵打招呼。就在回應的喧笑聲中,她坐到了她的獵物身旁。

瑪利亞最少也有四十歲了。過胖的身軀、過濃的脂粉和顏色耀目的衣裙,再加上愛作狀愛搞笑,她就成為這兒的葡兵們心目中的開心菓。各人一見她到來,都紛紛逗她聊幾句,也乘機討點口舌便宜,或來一下毛手毛腳。祇是,到頭來誰也不願意帶她離去,請她吃一客飯或一杯紅酒啤酒倒是有人捨得的。

每當瑪利亞看著葡兵一個個擁抱著其它冶艷的女郎離開餐室時,她就再也沒心情搞笑了。漸漸,話語少了,笑容收斂了。最後,獨自獃上幾分鐘,把臉前杯中的剩酒一喝而盡,然後拿起手袋沒精打采地離去。惡作劇的侍應生大聲問她: “瑪利亞,今晚又要去企街嗎? ”她也沒有反感,聳聳肩説: “不企街你要我麼? ”

瑪利亞也有不用去企街的日子,祇要是那兩個葡兵其中的一個出現在餐室,她就會像其他女郎那樣,滿臉喜悦地讓他在餐後擁著離去。

對瑪利亞感興趣的葡兵一個是金髮靦覥的年輕小子,另一個是左頰有刀痕的上了年紀的高個兒。後者願意在瑪利亞身上花錢,人們並不感到奇怪,又醜又老配又胖又是徐娘半老的正適合嘛。可是,斯文俊俏的小子竟會喜愛年齡足可以當他母親的老妓,則敎人難以置信了。

瑪利亞(插圖)

瑪利亞常在人前説讚她這兩個恩客,説他們既容易侍候又慷慨。每次,她進餐室後看到他們在座,就顯得特別興奮;若兩人一同出現的話,也沒有爭風吃醋,通常是小子帶走了瑪利亞,刀疤高個兒則明晚再来找她。

瑪利亞每在接不到客而袋裡還有些錢時就酗酒,卒至於那餐室當天仍有一群群鶯燕進出時,她就因酒患而魂歸天國了。據説,出殯那天,金髮小子和刀疤高個兒一直默默無語,金髮小子還獨自灑淚棺前。

“好運氣”的羅莎

羅莎是天天出現在餐室的女郎中最斯文的一個。她説話通常都是語調温柔,措詞婉轉,也從不拋媚眼或使用暖昧動作去作性誘惑。如果她不抽煙,祇對著一杯酒或一杯咖啡,不認識她的人絕不會想到她是個風塵女郎。當然,她啣一根香煙在淡淡的紅唇上噴一口裊裊白煙時,卻是風塵味十足的;要是遇上不如意的事,或是有人惹怒了她,她的脾氣發作起來就粵語粗口和葡文粗口一起如連珠炮般迸發了,比其他的潑辣女郎罵起粗言穢語來毫不遜色。所以,餐室的侍應都不敢隨便向她討口舌便宜;甚至她那些新新舊舊的主顧,也沒幾個敢在人前對她作出過份的毛手毛腳。

羅莎是這群女郎中的紅牌,就是在每月葡兵發薪前的兩三天,她也絕不會無人過問,祇要她來餐廳轉一個圈,就總有葡兵請她用餐後把她帶走。葡兵發薪後的一週內,要帶她外出的老相好就更多了。她倒也慷慨,總是把應接不暇的狎客玉成給當夜未有顧主的女郎。因此,她贏得了所有風塵姐妹的好感。每一個女郎,都會給同行在背後説壞話的,祇羅莎一人例外,誰也不曾在背後説她甚麼。

聽説羅莎唸過幾年葡文,能閲讀葡文報紙。不過人們從沒有見過她在餐室閲報。當然了,這是個不適宜她閲報的地方。

也聽説羅莎懂得燒出好味道的葡國餐,燴馬介休飯和焗葡國雞及乾煎椒鹽大蝦是她的拿手菜式。當然,她不可能在餐室表演她的廚藝,但有好幾個女郎和葡兵都説嚐過她弄的好饌菜,大讚比這餐室的更美味,所以誰也不會懷疑羅莎烹調的好本領。

有一段日子,羅莎突然沒有到餐室來,從餐室的老闆、侍應到葡兵,都紛紛向女郎們打聽羅莎為甚麼沒有出現。起初,女郎們被追問時也面面相覷,無一人表示知情。幾天後,還是瑪利亞最有辦法,她喜孜孜地向大家宣佈: 羅莎與“三劃”江沙維同居了。這時,眾人才恍然而悟,怪不得這些日子裡來老不見大鬍子的“三劃”江沙維到來吃晚餐了。原來,是他不聲不響地贏得羅莎歸去,從此可以天天吃到羅莎下廚煮的葡國餐。

一年後,當餐室裡的人已淡忘了羅莎時,一個風雨交加的晚上,她突然在餐室出現了。脂粉輕抹,紅唇風姿一如昔日,叼著香煙時,還是風塵味十足。餐室老闆喜悦地走上前招呼她,問她是不是來等候江沙維共進晚餐。她苦笑了一下,淡然説: “這死鬼返西洋去了,我又要出來撈啦! ”在旁邊聽著的女郎都歡呼起來,紛紛表示歡迎她歸隊。

這一晚,重操故業的羅莎運氣甚好,一個最捨得花錢討女郎歡心的葡兵斐能度帶走了她。

其實,羅莎並不真的好運氣。最明顯的是,直到澳門不再駐紮葡兵後,她仍然沒有披上婚紗跟誰踏進敎堂,祇一再曾與哪個滯留下來的葡兵同居一段日子。

好運氣的羅莎<插圖>

(澳門)余國宏作

要報仇的花地瑪

花地瑪,生性潑辣,口舌不饒人,昔日餐室裡的人都稱她“倀雞〔指抱窩的母雞〕妹花地瑪”。

不過,花地瑪也不是亂去攻擊別人的,她有句話常掛在口邊: “人不犯我,我不犯人;人若犯我,我必犯人! ”她這樣一個從沒有受過中文敎育的中葡混血兒懂得説這樣的話,很多人都感到出奇,問她去那兒學來的? 她有點兒自豪地説,是一個中國男人多次來找她後認識了她的性格所説的,她一聽覺得對極了,就請對方敎自己背熟了,以後就像唱歌似的當順口溜,尤其是每當有誰欺負她而她予以還擊時,就會先衝口而出説完這句話才發難。

要報仇的花地瑪(插圖)

(澳門)余國宏作

賈多素服務警界前據説是立志當神父的,但在神學院卻熬不過關,到頭來仍得在世俗中打滾。他雖然家有妻兒,但很多時晚上都喜愛到餐室來。他對餐室老闆説: “老闆,我最欣賞你這裡的牛肚燴角豆的了,比我老婆煮的不知好味多少倍。”老闆連連表示多謝他捧場,但心裡卻明白,他哪兒是為了吃牛肚燴角豆呢,他是為了看看這群賣肉的女郎,有機可乘的話,也在她們身上討點便宜。

賈多素最常耍的揩油伎倆,就是向經過他餐桌前的女郎出其不意地捏一下屁股,或者是拿著啤酒離開座位去跟她們搭訕時色迷迷地佯醉去親親她們的臉頰。女郎們都憎惡他,卻又無可奈何不讓他佔點便宜,否則,他會反臉拉人,太不劃算。

花地瑪對賈多素可從來不買賬,他偶然地毛手毛腳她不計較,但倘有進一步要求時,她就絕不含糊了,聲明要他依足規矩付錢才可以。有一次,可能是議價不成吧,賈多素臉有愠色,花地瑪卻大聲嚷説: “世界上沒有那麼便宜的事,你給少一毫子本姑娘也不陪你上床,不想花錢的話回家去找你的老婆吧! ”惹得餐室各人皆笑,尤其是那些女郎,笑得更大聲;誰都聽得出她們的笑聲裡有濃濃的鄙夷味道,也有濃濃的報復性的發洩。賈多素臉色剎那間變得黑如鑊底,隨之就悻悻然離去。

第二晚,花地瑪在餐室快打烊時出現。這時,葡兵都走光了,在收拾桌椅的侍應問她為甚麼這樣晚才來? 她憤憤然説: “賈多素這瘟神派人找我麻煩,讓我在警廳坐了整晚。今晚他得意了,我一定要報仇的。他最怕老婆,明兒我有辦法使他老婆知道他常常去叫雞! ”

老闆為表同情花地瑪,親自給她遞上一杯免費的紅酒,勸她宜息事寧人。花地瑪仰起脖子把滿滿一小杯酒一飲而盡,説: “人不犯我,我不犯人;人若犯我,我必犯人! ”頓了頓腳,謝過老板就離去。

當她推開那扇玻璃大門,花地瑪回過頭來向各人大聲説: “我現在要去企街啦,是那發瘟累的,我不該報仇嗎?!”

老闆望著她的背影搖搖頭嘆了口氣。他明白,花地瑪縱使是報了一夜之仇,但最後得意的還是賈多素。

愛蓮娜拜冬去 (澳門)余國宏作 “拜年”這個詞兒是每一個中國人都懂得解釋的了。但“拜冬”是怎麼一回事兒呢? 不少人很可能聽來時也像我當時第一次聽到時那樣大惑不解。 “拜冬”是這個小城中葡混血兒的習俗,是指在聖誕節那天盛裝往親友家中作訪,純粹是一種節日的歡樂交際往返。他們認為聖誕節既是在寒冷季節來臨,又像中國人過春節那樣隆重,中國人在春節親友間彼此互相登門拜年,那麼,他們於聖誕節與親友間的互訪就稱它“拜冬”了。 我第一次聽“拜冬”這個詞是60年代居住在那個中葡混血兒聚居的街區的第一個聖誕節。 那天清晨,我在一家咖啡檔喝咖啡。這咖啡檔開設在老板家居門前,門前有幾張小矮檯和小矮櫈,屋內沒有任何裝修美化的廳子裡也擺放了同樣的一些檯櫈,光顧的都是街坊熟客,坐門外或坐廳裡悉隨尊便。客多生意忙的時候,檔主夫婦和那個小伙計招呼應付不來,有些顧客便索性自己動手,拿了咖啡杯從壺裡斟滿一杯,然後加奶加糖,要吃油包的話,也自行拿了方包或鹹麵包在炭爐上烘,烘好了,就塗牛油,絕不會貪心多塗一點點。就算是有誰個偶然貪小便宜多塗一點點了,檔主夫婦也佯作不察覺。倒是小伙計還會半認真半講笑地嚷一句: “嘩,這件是超值油多囉! ”然而,往往話音未落地就會給檔主夫婦其中一人責罵他不該多嘴。 愛蓮娜來了。是聖誕節的關係吧,她一身簇新的深棕色大褸紫紅色衣裙,臉上脂粉比平日抹得更濃艷,鬈曲的長髮向兩肩披垂,頭上還戴上一頂與大褸一樣的深棕色呢帽。這個出身風塵從良後當差的葡兵丈夫不幸早喪的中年寡婦,一向都是咖啡檔的熟客,每天早午都來喝一杯咖啡,吃一個西洋辣魚包,當然,沒有香煙是不行的,也吩咐小伙計來一包下價香煙。好了,喝一口咖啡,吃一口辣魚包,接着抽一口香煙。同樣的茶客是她同聲同氣的中葡混血兒,她就用葡文嘩拉嘩拉地和對方交談。眼前是中國人的話,她就用流利的粵語嘩啦嘩啦的跟對方東扯一頓西扯一頓。

愛蓮娜拜冬去 (澳門)余國宏作 “拜年”這個詞兒是每一個中國人都懂得解釋的了。但“拜冬”是怎麼一回事兒呢? 不少人很可能聽來時也像我當時第一次聽到時那樣大惑不解。 “拜冬”是這個小城中葡混血兒的習俗,是指在聖誕節那天盛裝往親友家中作訪,純粹是一種節日的歡樂交際往返。他們認為聖誕節既是在寒冷季節來臨,又像中國人過春節那樣隆重,中國人在春節親友間彼此互相登門拜年,那麼,他們於聖誕節與親友間的互訪就稱它“拜冬”了。 我第一次聽“拜冬”這個詞是60年代居住在那個中葡混血兒聚居的街區的第一個聖誕節。 那天清晨,我在一家咖啡檔喝咖啡。這咖啡檔開設在老板家居門前,門前有幾張小矮檯和小矮櫈,屋內沒有任何裝修美化的廳子裡也擺放了同樣的一些檯櫈,光顧的都是街坊熟客,坐門外或坐廳裡悉隨尊便。客多生意忙的時候,檔主夫婦和那個小伙計招呼應付不來,有些顧客便索性自己動手,拿了咖啡杯從壺裡斟滿一杯,然後加奶加糖,要吃油包的話,也自行拿了方包或鹹麵包在炭爐上烘,烘好了,就塗牛油,絕不會貪心多塗一點點。就算是有誰個偶然貪小便宜多塗一點點了,檔主夫婦也佯作不察覺。倒是小伙計還會半認真半講笑地嚷一句: “嘩,這件是超值油多囉! ”然而,往往話音未落地就會給檔主夫婦其中一人責罵他不該多嘴。 愛蓮娜來了。是聖誕節的關係吧,她一身簇新的深棕色大褸紫紅色衣裙,臉上脂粉比平日抹得更濃艷,鬈曲的長髮向兩肩披垂,頭上還戴上一頂與大褸一樣的深棕色呢帽。這個出身風塵從良後當差的葡兵丈夫不幸早喪的中年寡婦,一向都是咖啡檔的熟客,每天早午都來喝一杯咖啡,吃一個西洋辣魚包,當然,沒有香煙是不行的,也吩咐小伙計來一包下價香煙。好了,喝一口咖啡,吃一口辣魚包,接着抽一口香煙。同樣的茶客是她同聲同氣的中葡混血兒,她就用葡文嘩拉嘩拉地和對方交談。眼前是中國人的話,她就用流利的粵語嘩啦嘩啦的跟對方東扯一頓西扯一頓。  〔討〕他的一封大利是。” 小伙計一聽她要

〔討〕他的一封大利是。” 小伙計一聽她要 契爺的大利是,説大了驚異和羨慕的表情嚃: “嘩,你的契爺是誰啊? 是財神嗎? ” “財神? 也差不多了! ”愛蓮娜臉上浮現的得意之色更濃了。“過去全馬交誰不知道他是財神哩。” “好架勢! ”小伙計揶揄她。“有個這麼威風的契爺,為甚麼不帶挈你啊? ” “去你的死仔! ”愛蓮娜罵小伙計一句,但並不真惱他。 小伙計哈哈笑了。 她從煙包裡抽出一根香煙,點了火,深深地吸了一口,把煙霧狠狠地吐出,落寞地説: “他會帶挈我嗎? 他不知有多少像我這樣的霧水契女呢。他唯一帶挈我們的,就是每年祇要我們上他的門拜冬拜年,派每人一封大利是,算情至義盡的了,其實,他根本也記不得我們這些契女,祇要誰上門稱他一聲契爺,他便吩咐管家派利是就是了。老實説: 倘山度士不是死掉,我愛蓮娜真不希罕他那兩封大利是哩。不過,現在也沒話説了,一封可以抵得上山度士一個月的糧,不去

契爺的大利是,説大了驚異和羨慕的表情嚃: “嘩,你的契爺是誰啊? 是財神嗎? ” “財神? 也差不多了! ”愛蓮娜臉上浮現的得意之色更濃了。“過去全馬交誰不知道他是財神哩。” “好架勢! ”小伙計揶揄她。“有個這麼威風的契爺,為甚麼不帶挈你啊? ” “去你的死仔! ”愛蓮娜罵小伙計一句,但並不真惱他。 小伙計哈哈笑了。 她從煙包裡抽出一根香煙,點了火,深深地吸了一口,把煙霧狠狠地吐出,落寞地説: “他會帶挈我嗎? 他不知有多少像我這樣的霧水契女呢。他唯一帶挈我們的,就是每年祇要我們上他的門拜冬拜年,派每人一封大利是,算情至義盡的了,其實,他根本也記不得我們這些契女,祇要誰上門稱他一聲契爺,他便吩咐管家派利是就是了。老實説: 倘山度士不是死掉,我愛蓮娜真不希罕他那兩封大利是哩。不過,現在也沒話説了,一封可以抵得上山度士一個月的糧,不去 就笨了。” 小伙計畢竟年少,聽不明白愛蓮娜跟契爺的真正關係,以為她在吹牛。剛巧有茶客到來,他便去招呼客人,不再跟愛蓮娜扯下去。 倒是老闆娘見過世面,她一邊打點顧客要的飲品,一邊跟愛蓮娜説: “你那契爺也算得上風流了,我看他的契女沒一百也有五十吧? ” “差不多了! ”愛蓮娜彈去煙灰。“不過還未計算外地的在內。他去到哪裡,哪裡就有一堆契女,西洋祖家啦,帝汶啦,香港啦,哪兒沒有留情? ” “聽説,他有很多私生子私生女哩。”在烘麵包的老闆忍不住插嘴。 “當然多了。”愛蓮娜權威似地肯定。“但他卻不肯認他們的。同人不同命,這些野仔野女都是捱份牛工過活,人家正式老婆的仔女就當大少爺大小姐享盡榮華富貴。不過,他對這些仔仔女女好,但這些衰仔衰女卻不愛他的,他們祇愛他的錢而已。對著他叫他爸爸,背後呼他老淫蟲。” 老闆娘歎了口氣,説了幾句感慨的話。愛蓮娜顯得有點傷感也有點痛快,敎人捉摸不到她內心的真正感受。 手上的香煙抽完後,她驀然警覺地看看手錶嚷起來: “噢,不能再遲了,不然契爺出街去了。”説完,跟老闆夫婦作了個拜拜手勢就婀娜生姿地離去,讓在喝咖啡的單身男人都看傻了眼。 愛蓮娜拜冬去了。 孤寂的伊藹妮婆婆 (澳門)余國宏作

就笨了。” 小伙計畢竟年少,聽不明白愛蓮娜跟契爺的真正關係,以為她在吹牛。剛巧有茶客到來,他便去招呼客人,不再跟愛蓮娜扯下去。 倒是老闆娘見過世面,她一邊打點顧客要的飲品,一邊跟愛蓮娜説: “你那契爺也算得上風流了,我看他的契女沒一百也有五十吧? ” “差不多了! ”愛蓮娜彈去煙灰。“不過還未計算外地的在內。他去到哪裡,哪裡就有一堆契女,西洋祖家啦,帝汶啦,香港啦,哪兒沒有留情? ” “聽説,他有很多私生子私生女哩。”在烘麵包的老闆忍不住插嘴。 “當然多了。”愛蓮娜權威似地肯定。“但他卻不肯認他們的。同人不同命,這些野仔野女都是捱份牛工過活,人家正式老婆的仔女就當大少爺大小姐享盡榮華富貴。不過,他對這些仔仔女女好,但這些衰仔衰女卻不愛他的,他們祇愛他的錢而已。對著他叫他爸爸,背後呼他老淫蟲。” 老闆娘歎了口氣,説了幾句感慨的話。愛蓮娜顯得有點傷感也有點痛快,敎人捉摸不到她內心的真正感受。 手上的香煙抽完後,她驀然警覺地看看手錶嚷起來: “噢,不能再遲了,不然契爺出街去了。”説完,跟老闆夫婦作了個拜拜手勢就婀娜生姿地離去,讓在喝咖啡的單身男人都看傻了眼。 愛蓮娜拜冬去了。 孤寂的伊藹妮婆婆 (澳門)余國宏作

孤寂的伊藹妮婆婆(插圖)

不過,有熟悉伊藹妮婆婆的土生卻説,伊藹妮婆婆並沒有跟嘉理度在敎堂正式結婚的,她祇是嘉理度的情婦,嘉理度在里斯本有妻有兒,所以,他一直沒有讓伊藹妮替他生孩子。他在任上病逝後遺骸也運返里斯本安葬,而伊藹妮婆婆也沒資格享受他遺下的長俸,她賴以維生的是他遺給她的一筆錢和幾個在這個小城安家落户的好朋友,這幾個好朋友一直都藉著他們的權力對伊藹妮物質生活上予以種種方便。

儘管伊藹妮婆婆有女傭好姐作伴,然而她是孤寂的,無兒無女,親友也不常往來。她的家,每年最熱鬧的就是聖誕節這一天了。這天從上午十時以後,一直到黃昏,都有她的契仔契女拖男帶女一家子一家子地來給她拜冬,有兩三家還留下來吃完豐盛的聖誕晚餐才離去,使這古老的房子裡整個白天充盈歡聲笑語。

為了招待這些契仔契女,每年踏上十二月,伊藹妮婆婆和好姐開始忙碌,打點買備送給契仔契女的禮物啦,佈置家居啦,自製各式各種的聖誕食物啦,兩個做起工作來手腳已不大利落的老人是忙得夠嗆的。很多時,伊藹妮婆婆一邊忙一邊絮絮滔滔地埋怨,指責這些契仔契女忘恩負義。當年嘉理度健在,他們就經常帶著禮物來探訪。當然,嘉理度不會白收他們的禮物,他會一一滿足他們的請求,如為他們介紹職業,安排他們的子女入學,甚至替他們清償一些債項,幫助他們的闖過困境。他們喚嘉理度契爺,喚她契媽,都喚得怪親熱。然而,嘉理度死後,這些契仔契女便漸漸少登門,最後祇每年聖誕節才來一次拜冬。

伊藹妮婆婆説,她很清楚,契仔契女們來拜冬,並不意味着他們心理還記掛著她這個老婆子,而是知道來拜冬仍然可以得到一份禮物,以及可以大吃一頓美食。

我曾經問過伊藹妮婆婆,她的契仔契女們既然如此忘恩負義,那麼她為甚麼還要好好地招待他們拜冬呢?

沒想到伊藹妮婆婆的回答是那麼睿智,她説: “他們不懂得盡契仔契女的責任,可是卻不能跟他們一般見識而不盡契媽的本份啊! 無論他們今天是抱甚麼目的來給我這個老婆婆拜冬,但來了,我就得盡我的本份去招待他們。嘉理度死後我雖然窮,再沒有以往的風光,但給他們送一份聖誕禮物,請他們吃一頓聖誕晚餐的能力仍然是有的。反正,他們都來了,就當我是用錢去買聖誕的熱鬧回來好了。”

歇了歇,伊藹妮婆婆又説: “也不是所有契仔契女都忘恩負義的,阿珍就是對我很長情的一個,可惜,他隨丈夫去了西洋,再也雞回來了。她每年都有幾封信寄給我,有熟人從西洋來這裡,她也必然託對方帶一些禮物給我。阿珍是個好人! ”

“阿珍很像中國人的名字,她是中國人嗎? ”我問。

“是的,她是中國人,是我的契仔契女中唯一的中國人。”

於是,伊藹妮婆婆給我講阿珍的故事: “阿珍是個弧女,十六歲就從姑娘堂出來替我家當女傭。她勤力、吃得苦又誠實可靠,嘉理度和我都喜歡她,後來索性認了她做契女。她二十一歲那年,認識了跟隨嘉理度的一個葡兵弗烈。弗烈的老家很窮,父親是鞋匠,阿珍沒有嫌棄他,嫁了他後便在他服滿兵役後隨他回西洋去了。弗烈回老家後隨父親當鞋匠,阿珍跟弗烈的母親去葡萄園工作。這十年來,她給弗烈生了五個子女哩。養五個小鬼是辛苦的,但夫妻相伴,一家温飽就是幸福,勝過我無兒無女,丈夫死後就寂寞過活。”

我不敢問伊藹妮婆婆沒有子女是基於生理問題或是另有原因,我相信我所聽到的有關她與嘉理度的結合是屬實的。

伊藹妮婆婆對我談阿珍的那年,是她最後一次在聖誕招待來給她拜冬的契仔契女。翌年的聖誕節,她並非變得吝嗇連買禮物送給他們和招待他們吃一頓的錢也沒有,而是這位孤寂的老人在距離聖誕節兩個多月前就魂歸天國了,她的靈魂去天國歡度聖誕節了。

伊藹妮婆婆的葬禮是簡單的,到敎堂參加她的安魂彌撒的人寥寥無幾。她的契仔契女有半數沒有來,不知道是沒接到通知還是佯作不知;來了的,沒有一個有哀傷神色,一直與旁人談笑風生。

當伊藹妮婆婆的棺木徐徐放進墓穴的時候,哀哀痛哭的祇有她的女傭好姐一人。

珍妮的平安夜

那年聖誕節前夕依舊在那咖啡檔喝咖啡。平日客似雲來的熱鬧當天顯然有別了,屋裡屋外十多張矮檯五十多張小木櫈,祇坐了我和十數個人。

這是正常現象。咖啡檔有半數顧客是信奉天主敎的中葡混血兒,當晚是平安夜,他們此刻焉有不為打點迎接平安夜和明天的聖誕節而忙個不了呢? 誰還有空閒來喝咖啡啊?

偏偏,珍妮來了。小伙計剛把一杯熱騰騰香噴噴的咖啡放在我的面前,她便來到,放著空檯她不坐,卻拉了小木櫈來搭我的檯。

這位年逾三十,有著中國血統的葡籍女郎是個輕度精神病人。這是居住在這條街的人都知道的事。至於她為甚麼患上精神病,則誰也沒聽過與她相依為命的年紀老邁的純華人血緣的母親説過。有好事者當老人獨自來咖啡檔買麵包時,向老婦人轉彎抹角的打聽。老婦人察覺後便勃然變色,嚇得那些人忙把話題扯到別處。

儘管珍妮的母親從未有透露過一丁點珍妮致病的原因,可是,人們從珍妮每次在咖啡檔喝咖啡時偶然自言自語之中已猜測到幾分。

平時,她和母親一起來,祇默默地喝咖啡,默默地吃豬扒包或西洋臘腸包之類,但祇要茶客中有誰説起某某人結婚了,她就神色突變,不停用茶匙攬動杯中的咖啡,定睛凝望著杯中的咖啡問: “為甚麼不許嫁他? 為甚麼不許嫁他? ……”她的母親絕不會容許她説下去的。老人在這種情形下必定要輕輕拍著她的手去制止她説: “珍妮,快喝咖啡,咖啡凍了就不香了。”於是,珍妮嘟囔幾句敎人聽不清楚的話,就大口大口的喝她的咖啡。

旁人就根據珍妮這種表現而肯定: 失戀致使她精神受打擊。

珍妮的母親是個中國女性,祇髮式和服飾都作葡萄牙人打扮,她能以流利的葡話跟居住在這條街道的葡萄牙人或葡籍土生交談,而説話則略帶中山鄉俚口音。

一位中山女子而有一位中葡混血的女兒,而女兒又精神不健全,其經歷當是個耐聽的故事。奈何老婦人口風真密,誰也撬不開她一句話。這兩母女在這條街居住了兩年,身世總是不為街坊鄰里所知。

“珍妮,你的媽媽為甚麼不和你一起來了? 在家裡煮聖誕大餐嗎? ”咖啡檔老闆娘親自過來招呼珍妮。

珍妮點點頭,目光獃滯地説: “我要咖啡。”

咖啡還沒有端上來,一串汽車響號後有一輛新娘車駛過咖啡檔前,隨後的是十多輛送嫁的姊妹車。珍妮乍見,就霍地站起身來,繼而頹然坐下,喃喃自語説著那句老話: “為甚麼不許嫁他? 為甚麼不許嫁他? ”

因為母親不在身邊,沒有人制止珍妮繼續自言自語。

“為甚麼不許嫁他? ”她喃喃的語調音量不大,但卻頗激動。“不嫁他,卻要逼人上床! 你犯了大誡啊! 你是我的甚麼人了? 你犯了十誡啊! 他不要我了,你開心啦? 你害了我阿‘咪’還不夠,還要害我? 你死了準入地獄,天主不會讓你上天堂的,天主不會讓你上天堂的! ”

珍妮愈説愈激動,雙手掩著臉,鳴嗚地痛哭起來,淚水從指縫間沁出。

好心的老闆娘立即拿了咖啡到她面前撫慰她,勸她不要哭,一邊吩咐小伙計快快去通知她的母親。

珍妮竟然愈哭愈傷心,邊哭邊一句葡語一句廣東話地咒罵一個人,咒罵的話不外是其人衣寇禽獸啦,終不得善終啦之類。

在座喝咖啡的人,都把視線集中到珍妮身上。

繫著圍裙,雙手沾著麵粉的珍妮的老媽媽一臉焦急地隨著小伙計趕來了。她把女兒一擁入懷,緊緊的摟著她,吻她的臉,吻掉了她臉上的淚,不停地痛苦地重覆著説: “別哭! 珍妮! 別哭,阿‘咪’和你回家! ”

“我不回家! 我不回家! ”珍妮竟高嚷起來,“今晚平安夜,我不回家! 他會灌醉你的,他會灌醉你的! 他是畜牲,是不得好死的畜牲! ……”

“不要亂説話,珍妮,我們快快回去,他永遠不會在我們家裡了。”老人也哭了,把珍妮半推半哄的急急帶著她離去。當經過老闆娘身邊時,她扭過頭來對老闆娘説: “不好意思啊,事頭婆,咖啡錢明兒才給你。”

珍妮母女離去後,咖啡檔茶客都為揭開了珍妮患精神病之謎而展開熱烈的話題。大家你一言我一語,最後總結出一番話: 珍妮的母親嫁了個沒人性的“鬼”;那“鬼”在平安夜灌醉了她,污辱了已有了親密朋友的親生女兒。

翌日清晨,人們又聚在咖啡檔喝咖啡。有人説,昨天珍妮回家後一直沒有安靜過,哭哭罵罵的聲音不歇地自屋子裡傳出。又有人説,昨夜深宵報佳音的隊伍經過珍妮的居處門外停下,準是珍妮出了事。

那一天是聖誕節,居住在這條街的中葡混血兒都打扮得一身光鮮去給親友拜冬,喜氣洋洋地經過咖啡檔前跟老闆夫婦打招呼,就是見不到珍妮母女倆經過。

幾天後到咖啡檔喝咖啡的人沸沸揚揚地傳説著一宗報紙上沒載的新聞: 珍妮在平安夜用刀片割脈自殺,幸得母親及時發覺,送醫院後雖獲救,但情緒一直異樣,大吵大罵,已被送進精神病院去了。而她的母親因不堪受刺激引致心臟病發作,巳留在醫院接受緊急治療。

珍妮的平安夜(插圖)

(澳門)余國宏作

賈華魯的歡樂聖誕(插圖)

(澳門)余國宏作

賈華魯的歡樂聖誕

那年月,咖啡檔的熟客沒有一個不認識賈華魯的。

四十多歲的賈華魯單身一人住在這條街一葡籍大户人家的後花園車房。他不是那户人家的工人,但每天卻幫忙那户人家的女傭打掃打掃花園和飼餵幾隻火雞;其餘的時間,就是給附近有汽車的葡籍人家抹車,幹臨時的鐘點重活,如大掃除、挖溝渠、搬運傢俬雜物等等。僱用他的人也算是照顧了他,比正常工資多給了他一點點。他的兩餐就是靠這般活兒維持。--在葡籍土生社會中賈華鲁生活的困窘是絕無僅有的一個了。

有甚麼辦法呢? 賈華魯是個智力稍遜於正常人的低能兒。據説他是一個在風塵中打滾的中葡混血女郎的私生子。如此的出身加上他的天生缺憾,他從來就沒有像樣的社會地位,沒有上過學,既不認識葡文也不認識中文,然而葡語卻是會説的,粵語也能講,祇是口齒不伶俐,説話時往往詞不達意就得靠大動作的手勢去幫助表達。

聽説賈華魯的母親一早就拋棄了他,他是靠一位神甫收養長大的。他長大後,卻耐不了神甫的管束,便離開了神甫去闖生計,一直在葡籍人士的低下層社會中掙扎至今天。

看在他身上有葡萄牙血統的關係,這條街的葡籍人士總算照顧他的了。當沒有人僱傭他工作而賺不到吃飯錢的那一天,收容他住在後花園車房的那户人家是會招呼他吃一頓殘羹剩飯填飽肚子的。而其他好幾户人家,祇要他肯開聲求助,鹹麵包、燴紅豆豬手、馬介休煮馬鈐薯之類也會施捨給他一些的。當然,他吃完後,往往也要給施捨予他的人幹一些工作以示回報。

袋裡有幾塊錢的時候,賈華魯一定到咖啡檔喝咖啡,吃一個西洋辣魚包,泡上一兩個小時。

他在咖啡檔不會寂寞,總是主動找同檯或鄰檯的人説東道西。別人故意作弄他時,他也不以為忤,甚至被戲弄了也真不很明白。土生仔馬央是最喜愛拿賈華魯開玩笑的一個。就像那一次,賈華魯跟他同檯喝咖啡,他笑嘻嘻地對賈華魯説: “喂,契細佬,你已四十多歲的人了,應該追女仔結婚囉。”

“結婚? ”賈華魯傻兮兮地笑起來。“我沒有本事養老婆啊! ”

“老婆是不用養的,她喜歡你,會養你哩! ”

“靠女人養我? 那真丢臉! ”

馬央料不到賈華魯竟會説出這樣的一句話,他大不以為然用葡語罵了句粗口,説: “你正是一個食古不化的,有女人養你才是你的光榮! 這樣吧,明兒我介紹個靚女給你,看看你有沒有福氣追到她,使她嫁給你囉! ”

“真的? ”賈華魯信以為真,興奮溢於臉上。但他很老實,隨即説: “你要告訴她,我很窮的,不過我會很勤力工作。”

馬央大笑起來,滿口答應。

以後,賈華魯每次見到馬央,就十分認真地追問他甚麼時候介紹他認識那個靚女,逗得馬央哈哈大笑。直到旁人告訴他,馬央是在作弄他,他才明白上了當。一向不惱人的他,竟破例多天不跟馬央説句話。

然而,賈華魯終於有女朋友了。當他第一次帶著他的女朋友來咖啡檔喝咖啡,人們祇以為他帶了個年紀可以當他母親的親戚來罷了。他得意洋洋地給在座眾人介紹,説那是他的女朋友德莉莎,舉座皆為之哄然。

德莉莎老而貌醜,除了一頭枯乾的金髮和一雙碧眼睛外,就沒有哪一點像西方人。她臉上抹的脂粉厚厚的,像化裝上舞台那般濃艷,而那一身大花朵的連衣裙緊緊裹著略顯得臃腫的身軀,敎人看去更覺想發笑。大家都在猜,這個德莉莎究竟是甚麼人? 為甚麼竟當上了賈華魯的女朋友?

賈華魯對德莉莎挺紳士風度地獻殷勤,為她叫飲的吃的,對她呵護備至;而德莉莎對他則是又憐愛又撒嬌,令旁觀者都看得目瞪口呆。

第二天,賈華魯單獨來喝咖啡,人們七嘴八舌地問他,究竟怎樣交上了桃花運認識了個女朋友? 起初,賈華魯笑嘻嘻堅決不肯説,但經不起眾人一再追問下去,便靦覥地説: “她是‘大姑娘’,我在‘大精神’認識她的。”

誰也知道,“大姑娘”是哪個行檔裡女性的稱呼;誰也知道,“大精神”這家低級旅店是甚麼人的駐腳地。他的話剛説畢,咖啡檔頓時舉座嘩然,有土生仔更吹口哨和大力鼓掌叫嚷起來: “賈華魯,你媽的真有本領! ”

賈華魯紅著臉直在笑,笑得合不攏嘴了。

馬央的缺德惡作劇又來了。他大聲説: “契細佬,你以後不用辛辛苦苦去做工啦,德莉莎晚晚去賺錢養活你了。哈哈……”

“你給我停口! ”賈華魯突然發怒,衝到馬央面前,握拳對準馬央的鼻尖吼叫: “不准你侮辱德莉莎! 她下個月嫁給我,嫁給我以後就不當‘大姑娘’了! 以後是我勤力做工養她,不是她當‘大姑娘’養我。你再亂説,我就打你! ”

馬央下不了台,老羞成怒,破口大罵賈華魯發瘋,但卻被其他人喝倒彩。他罵了幾句,自覺沒意思,便悻悻然離去了。

十二月初,賈華魯與德莉莎在敎堂舉行婚禮,這條街不少人都被邀請去觀禮。然而,應邀到教堂去的,僅得寥寥十數人,其中有咖啡檔的老闆夫婦在内。

十二月二十五日,是普世歡騰的聖誕節。這天大清早,賈華魯與德莉莎手拉手來到咖啡檔,賈華魯請老闆給他們快來兩杯黑咖啡,説喝完了要伴德莉莎向姐妹們拜冬去。

臨走時,他滿臉笑容地對老闆夫婦説: “這是我賈華魯第一次過歡樂的聖誕節! ”

不該鄙夷他!

暮色中,他向我迎面而來,依舊是一臉寂寞。他牽著的那頭小洋狗也以寂寞的步伐,慢吞吞地配合著他前進。

他,還是金色的頭髮,還是白皙的皮膚,還是整潔的恤衫西褲碎花領帶。然而,他不再留住中年人的成熟了。他雖然還稱不上是個老頭,但寂寞的臉上,已無法掩飾那肌肉的鬆弛了。

我跟他打個招呼。他的回報永遠是那麼温文。他沒有説張自己的微笑,也沒有吝嗇地留住一點點,而是那麼恰到好處地表現了他的禮貌。

每一次相遇都是這樣: 彼此微笑説句“你好”,緊接着就是一句“拜拜”,便各走各的路,永遠沒有為這種招呼之後停留過一秒鐘。

我不知道他的姓名,也不知道他的職業,祇知道他居住的那幢大廈居住的都是葡國人或中葡混血兒。他看來也是中葡混血兒吧,説的粵語發音倒是挺正確的。他最初遷進那幢大廈成為我家的鄰居時,我僅是個不懂事的小孩子,而他,卻是個很成熟的男士了。他沒有家人,偌大的單位祇有他一個人獨居。後來,有一個中國青年經常在他的家進出。很多時候,他們一起去蹓狗,一起到附近公園散步。於是,左鄰右里沸沸揚揚了,竊竊私語的話題都是圍繞著他和那個中國青年。

幼小的我,不明白街坊為甚麼愛在他們背後指指點點之後又露出一臉鄙夷神色。問母親為甚麼街坊鄰里這樣對待他倆,母親沒有為我解答,祇囑咐我別問這些。到我長大後,那個華人小伙子早已沒有再出現在他家的門口了。他每天總是獨自出門上班,黃昏獨自歸來,又獨自蹓狗去,臉上永遠掛著寂寞和憂鬱。這時,我當然已經明白昔日人們拿他當話題的原因了。不過,我絕不同意人們背地裡鄙夷他的理由。

他住在那幢大廈快要二十年了,從沒有聽到他滋擾過大廈的任何人,也沒聽到過他滋擾哪個街坊鄰里。他温文爾雅,跟街坊打招呼是那麼彬彬有禮。他下班後,也從沒有呼朋引類回家喧鬧驚擾四鄰。他的存在,對他周圍的人根本沒有絲毫影響。

我想,要是人們認為他有異於常人的感情傾向就是罪惡的話,那未免太偏激了。比之那些不擇手段去侵犯女性的狂徒,或運用種種手段去玩弄女性的偽君子,究竟哪個才是罪惡,誰才真正應該受到人們的鄙夷呢? 我不認為他那些極其私人的事有甚麼不對,假如他對外界有任何影響的話又自當別論。每次在門前或在路上遇見他,我總是以衷心的友善跟他打個招呼。我覺得,自己應該如此。否則,自己才是值得被人鄙夷的。不是麼?

不該鄙夷她!(插圖)

(澳門)余國宏作

·本文插圖畫家余國宏簡介·

1940年出生於廣東省開平縣。60年代畢業於廣東佛山藝專油畫科。70年代和畫家湯集祥(現任廣東畫院副院長)合作油畫作品<耕海>、<彈破夜空>、<鯧工廠>等入選全國性美展。作品為中國美術館、中國歷史博物館、上海美術館等收藏。1989年曾在廣東畫院舉辦個人畫展。1990年於廣西美術出版社出版《余國宏畫選》、於澳門出版《余國宏畫集》。現任澳門美術協會副理事長,並為廣東省畫院特聘海外畫家。

澳門是珠江口“化外”小都會,東西方文化糾葛交融,中、葡雙語洋腔土調。畫家一直致力於探索具有本埠地域性藝術特色的畫風。

*凌稜,原名李艷芳,原籍廣東新會,生於澳門,長於澳門,曾任敎師、記者,現任澳門《華僑報》副刊編輯(副主任)。