《誦念珠規程》第一頁(文字)

迄今為止,人們對明末清初中外美術交流的印像依然是以康熙至乾隆年間的宮廷西洋畫家及其繪畫為主的。這一方面是由於郎世寧等人的作品至今還完整保存與得到流傳,另一方面,因為在人們的心目中,那些最早的關於天主教義的插圖還談不上是藝術品,加上心理上對外來宗教的一種抵抗,人們對它們就不屑一顧了。

但事實上,在明末清初耶穌會士來華活動時期,無論是傳教一方,還是接受一方,對宗教藝術的魅力都是十分清楚的。耶穌會士曾經利用美術作品來吸引官吏、民眾,輔助宣傳教義,在他們呼籲下,有插圖的書籍被源源不斷送到中國。反之,當楊光先刻印《不得已》時,也附上了三幅版畫,用以作為反擊天主教的證據。(1)與此同時,中國人也開始了對西方藝術的認識與摹倣。

本文依據近年來公佈的圖像與文獻(2),對明末天主教版畫藝術作一初步探討。

《福音書畫傳》扉頁

天主教版畫產生的背景

1581年以後,當羅明堅、利瑪竇等耶穌會傳教士相繼來到內地時,他們首先面臨的問題就是如何使中國民眾能對他們產生好感與信任。因為此前幾十年包括沙勿略在內的許多傳教士都沒能打開中國的大門。先行者得出一條經驗: “若福音在中國一經傳播,必有豐富之收獲。若中國人真心歸化,日本人拋棄自中國傳去之異説,自不難也。”(3)利氏等人最初在廣東所遇到的困難也是難以想象的,他們不斷遭受圍攻、毆打與驅趕。但由於利瑪竇的智慧與才幹,終於在經歷數年的摸索之後,總結出一套適合於中國廣大民眾中傳教的方法,這即是後人稱為“適應主義的傳教路線”(4)。他有效地發揮了羅明堅用中國語言來敘述基督故事的主張,特別注意利用天主教藝術品來贏得中國人的關注與理解。無論是在肇慶、韶州,還是到南昌、南京以後,他每到一地,總是在住院陳列所攜有插圖銅版畫的教義圖書、日晷、三稜鏡,同時也展示那些油畫耶穌、聖母、聖子的像,以滿足民眾的好奇心,安定民眾,然後再進入解説聖經與勸人入教的工作。在這一過程中,傳教士求畫心情之迫切,可從羅明堅1584年1月25日致總會長阿桂委瓦神父的信中得知:

謹盼神父速覓一架鐘錶,一些銅版印的精美聖母與救主的聖像,這是中國官吏們所希望的,再寄一些有關信仰奧蹟的繪畫,這樣很容易解釋介紹給他們,中國人是甚喜愛看圖畫的。(5)

在傳教士們的急切盼望中,幾部代表性的插圖宗教書以及那些描述西方事物的各類圖書先後被送到了中國。

《天主降生出像經解》扉頁

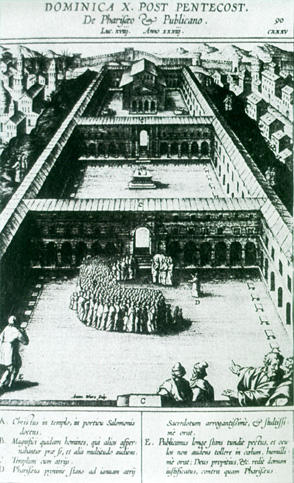

對於傳教士們來説,一部《福音書畫傳》(6)最為重要,它成為明末天主教插圖讀本的主要依據。這部書將聖經以繪畫的形式表現出來。前面扉頁上有基督的像,然後是序文、索引,往後是一百五十三頁銅版畫。全書以天使迦布利爾(Gabriel)向聖母瑪利亞傳達天主降孕為開始,以基督受磔刑昇天、瑪利亞之死、瑪利亞在天上戴冠作結束。筆者從《“中國洋風畫”展》圖錄瞭解其基本概況,該圖錄共載有包括扉頁在內的六十八幅畫面。每一圖上方是該圖的標題,并標明此圖相當於聖經哪一章節。在畫面的下方,是依照聖經原文編寫的注釋,為了説明得更清楚,還用字母在畫面上逐一標明文字的對象。《福音書畫傳》於1593年出版,它是作為一部具有“心靈修業”影響的宗教書而問世的。在西方,它既是天主教反擊新教宗教改革的有力武器,又是對天主教陣營內部進行模範式教化的圖書。而對於遙遠的中國傳教事業者來説,它能使中國人在不能閲讀文字的情況下也多少理解一些天主教教義,用利瑪竇的話來説,“許多道理用語言交待不清,看畫冊就迎刃而解了”(7),可見此書對於傳教有很大幫助。據説在1600年左右赴華的耶穌會士有數人曾申請攜帶此書。至遲於1604年利瑪竇手裡已經有了這部書。後來,利瑪竇將此書交換《皇家聖經》借給了轉赴南昌的李瑪諾。(8)由於後者圖像效果遠不如《福音書畫傳》,使利氏後悔不已,又寫信強烈要求耶穌會總長再多寄幾部這樣的書。

必須説明的是,儘管17-18世紀先後有數百名傳教士陸續來到中國,但從西方攜入圖書仍然是一件相當困難的事,那是因為不僅路途遙遠,來華需費時數年,而且常常會遇到海難與疾病等困擾,許多人甚至被奪去了生命。(9)另一方面,由於中國教徒的成倍增長,對這類圖書的需求量日益增大。這樣,傳教士們必須在中國試著複製宗教畫。其中現存最早的天主教木版畫即是《程氏墨苑》。(10)以後就出現如本文介紹的那類專門為宣傳教義用的插圖本。當然,以客觀條件而言,江浙閩一帶經濟、文化的發展優勢也起了重要的推動作用。萬曆年間,這些地區的木刻製作、印刷水準已經走在全國前列。(11)成熟的版畫群體與專業刻書作坊的出現為複製天主教版畫作好了充份準備。

《福音書畫傳》原著圖2

<聖母往顧依撒伯爾>

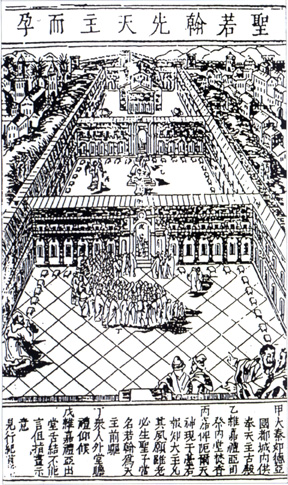

關於《誦念珠規程》

明末天主教版畫的代表作品應該有兩部書。1604年發行的《程氏墨苑》雖然已經正式介紹了這類圖像,但它總共祇有四頁,況且程大約的目的并不在於宗教傳播,而是“用以裝飾造型墨塊”,“吸引程氏的是新穎的藝術形式,它們遠勝於適應主題的需要”(12)。祇有到了《誦念珠規程》,宗教版畫才完全是為了傳教需要而印製,這類書在中國天主教教徒中廣泛流傳。

然而隨著歷史變遷,《誦念珠規程》遺存極少。在此,筆者依據羅馬梵蒂岡版本,并參考法國、日本有關展覽圖錄對原書作一概述。(13)筆者手上的本子共三十三頁,其中插圖十五幅,最前邊緊接《聖教啟蒙》末頁,最後一頁寫“啟蒙卷上”之後,分列“述、訂、准”耶穌會五人的姓名。全書先以師生對話形式出現,扼要地説明“十五超性事”內容及念珠、誦經、默想的方法。然後以一圖配合一段文字,告訴教徒每一部份的誦念規程。十五超性事實際上是概括耶穌生平的故事,共分十五條敘述。首五條為“聖母瑪利亞歡喜事”,講耶穌的出生至成熟。中五條為“聖母痛苦事”,講耶穌受難至被釘十字架而死。後五條為“聖母榮福事”,講耶穌復活、立聖母為天地之主母等事跡。一般認為,此書是目前發現的中國最早的天主教繪圖小冊子,製作於1619-1624年間,原書尺寸24.0x15.7cm,畫面外框21.2x12.5cm,該書可能在南京發行,是用木版凸版墨色一版印刷的。

關於它的作者,德禮賢神父(d'Eila)曾經認為,這書是羅儒望(João da Rocha又名: 羅如望)編的。但也有人認為祇有該書的文字內容是參考羅如望《天主聖教啟蒙》編的,這本書的作者是傅汎際。(14)如果按筆者手中版本,整個“啟蒙卷·上”作者如下: “耶穌會後學羅儒望、費奇觀述,同會郭居靜、曾德昭訂、值會陰瑪諾准”。那麼,羅氏作《聖教啟蒙》,費氏作《誦念珠規程》的可能性最大。同樣,此時郭、曾二位資格較長,作全書修訂,而陽氏已經陞為中國副省會長作最後批准,均符合邏輯推理。(15)另外,此五人均擅長漢語,1620年左右都在江浙一帶活動,也是編寫此書的基本條件之一。

《天主降生出像經解》插圖

<聖母往顧依撒伯爾>

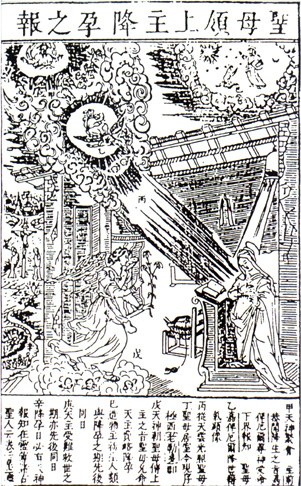

《誦念珠規程》的重要價值在於中國人通過自己的想法和技藝第一次有意識地改造了西洋銅版畫,即以木刻形式來表現天主教題材。儘管該書的插圖作者是誰,現在已無從考證(16),但從圖像的模倣水平到木版雕刻的技術來看,這組畫接近明末徽派的畫法,有可能是他們之中的一人或數人參與製作的。就整體而言,原圖的上方標題與下邊的説明全去掉了,構圖拉長接近中國版本的小説插圖,一些人物與道具的畫法已用中國事物轉換,比較難表現的透視圖被省略中景或遠景。在此,我介紹幾幅比較有代表性的作品,畫的標題均由本人參考原畫或《出像經解》而擬定。(17)

第一幅<受胎告知>,也稱<聖母領上主降臨之報>,它是第一條誦念內容的插圖。與《福音書畫傳》原畫比較,作為主要場景的小木屋已經變成了中國式民居建築的一角。寬暢的室內可以見到一張大床榻,背後是裝裱在整個牆壁上的山水畫。(18)原有建築與人物的強烈陰影被去掉,用的是缺乏立體感的線描方式。尤其是雲層的描繪,完全是明末版畫中常見的畫法。但該畫構圖幾乎未變,聖母與天使的姿態也完全模倣原作。聖母正跪在放在聖經的中式茶几前,接受嘉俾厄爾(Gabriel)尊神的報知。筆者注意到,畫面的整個氣氛都加以中國化了。天空雲層中的天神被取消,僅畫上一隻小鳥,意味著傳遞上帝的意旨;原畫遠處有耶穌受刑被釘在十字架上的場面,這些殘酷的景象被作者用中式庭院取代了。第一圖表現出特有的中國味兒,也許是為了讓中國人一眼看到這些有關基督教義的圖像,不會立即產生強烈的刺激而引起反感。

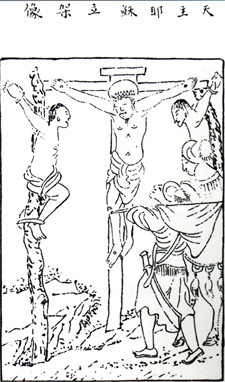

相對而言,第三幅<天主耶穌降誕>與原作比較接近。這是基督在郊外昏暗的木搭小馬棚中誕生的場景。原作由於棚屋內強烈的光線與投影,會使觀者留下十分深刻的印象。在明人筆下,馬棚內的光感沒有了,留下的是對同樣的人物、動物的精細刻劃,剛出生的耶穌躺在人們的中間,他的頭部周圍被加上了一圈光環,以便保持原有明暗對比造成的視覺中心。由此説明畫者十分理解原圖的用意,并力求以中國方式來表達。值得注意的是,這幅畫的背景與天神基本上都照搬了。主要的天神都按原有的動態畫上。遠處的西洋建築略作過處理,但一眼仍可以看出西洋城堡的特色。

再看以室內情節為主的畫面。第四圖<聖母獻耶穌於聖殿>,畫的是聖母已獻上耶穌,西默盎(Simcom)懷抱耶穌,“大愜夙願,祝頌不巳”的場面。原畫背景中描繪了具有強烈透視線的聖殿與諸廊廡,使整個空間向縱深發展,中景中也有不少刻劃精微的人物。但在《誦念珠規程》裡,中景、遠景都已被省略,畫家用了中國式的花紋裝飾近處的柱子與天頂,以彌補畫面的單調。總的感覺是畫面完全失去了深度,但卻增加了傳統中國繪畫的平面效果。筆者認為,除了技術因素之外,重要的原因是西書採用的是銅版技法,易於雕刻物體的細微局部,尤其是中景的人物、景色,這在中國人雕刻的木版畫中則極難辦到。同樣的情況也出現在第五圖<耶穌十二齡講道>中,畫面深處豐富的外景被全部取消了,留下一片空白。此外,從這兩幅圖中我們看到,即使在前景中的人物,也會相對減少。因為中國畫家在表現人物的技巧方面明顯遜色於山水,不善於以西洋透視的方式去表現前後人物的關係,因此,重疊的人物,往往會被省略掉。然而,所有的動態還是被畫家們照搬於畫面,它反映了中國人在摹擬方面的才能。

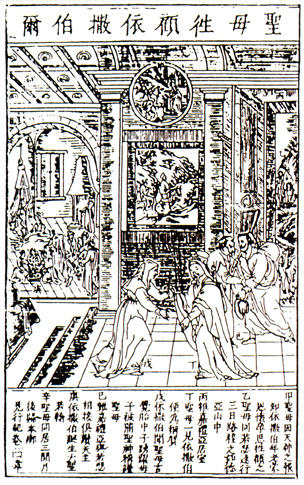

《誦念珠規程》圖2

<聖母往顧依撒伯爾>

在圖十五中,有兩幅畫是由兩、三幅畫為底本組成的。一幅是<耶穌被釘、靈蹟疊觀>,構圖顯然已經作了處理,例如將上方十字架的耶穌放在更顯著的位置,下方兩個士兵的動作分別選自原圖129、139,在下方騎馬的士兵沒有用長矛去刺耶穌,動態略有變化,右邊的那位士兵用鐵棍挑起烙鐵正向耶穌燙去。儘管人物動作有很大變動,但人物關係仍很自然,構圖也很完整。第十四幅圖<聖母卒葬三日復活昇天>也屬於此類,是將原圖150的室內景與圖152的外景合在一起。

綜觀這些在一定程度上採用西洋手段描繪的木版插圖·可以發現,中國人在重新繪製體現基督教義的圖畫時,并沒有忘記發揮了中國木版畫傳統技法的優勢。例如,對室外景物的刻劃就顯得十分成熟。在圖十五中,有好幾幅圖增加了作為近景的樹木山石。描繪山石時,顯示了中國畫中固有的山石表現結構,并體現了一定的刀法,樹木則強調葉子的特徵與樹幹的體積感,與人們今天所見的明刻傳奇《琵琶記》、《西廂記》等水平比較接近。(19)其中最典型的是第2幅<聖母往顧依撒伯爾>,模寫者將室內景改為帶庭院的室外景,而且有意刻劃了近景中的一顆大樹與一匹馬,構圖安排得非常妥貼,馬的動勢也顯得十分生動。有意思的是,這幅晝將原來作為主體的聖母瑪麗亞與伊撒貝爾有意識地安排到瑪麗亞之夫約瑟與祭司長薩加利亞的後邊。然而主體人物的比例卻沒有因此而縮小,使觀者感受到“中國式”圖像特有的韻味。因此,我們至少可以推測,這些版畫的製作者,是生活在南京、杭州這一區域並且具有相當實踐經驗的專業畫家與雕版家。

《誦念珠規程》第3圖

<天主耶穌降誕)

關於《天主降生出像經解》

明末另一部與天主教義有關的插圖書籍是晚於《誦念珠規程》十三年的《天主降生出像經解》。該書由自1610年抵澳門、後來開創福建教區的耶穌會士艾儒略(Julio Aleni)出版。被譽為“西來孔子”的艾儒略,學識淵博,兼通中西,曾寫有大量介紹西方科學、文化的著述。(20)更重要的是,他與同行者畢方濟均為藝術愛好者。他編的《坤輿圖説》中插有世界七大奇蹟與動物等圖片。他積極實行利瑪竇的傳教路線,多次以“心圖”展示給文人士大夫看,有人甚至向他索取<審判圖>臨摹。(21)可見編印《出像經解》之前他已經作了大量準備工作。他也許持有《誦念珠規程》,但還不能滿足在新的教區事業發展的需求,於是,從崇禎八年(1635)至十年(1637)之間,《出像經解》初刻於福州。(22)現存法國皇家圖書館的該書,以金線裝飾的絲綢封面作包裝,外框尺寸26 x 16.5 c m,畫面尺寸23.8x 14cm,載圖五十六幅,另加一張封面。據説此書一出版,即“為時人所推許,無何,不脛而走,架上已空”(23)。這部書的藍本同樣是《福音書畫傳》,但此書與《誦念珠規程》比較,篇幅多了近三倍,所繪圖像更加接近於原著。尤其是該書版面形式與原書相同,即在畫面上方有一標題,在晝的下面是詳細的説明,文字基本上照原書譯出,連標出的字母也以“甲乙丙丁”翻刻於圖上,閲讀起來圖文對照十分便利。然而,將兩書圖畫放在一起即會發現,儘管它們的主要目的都為了宣傳教義,但由於臨摹者的身份不同與對於西洋繪畫知識瞭解的程度不同,兩者的作品內容出現了很大的區別。下面試舉若干例子説明《出像經解》的基本特徵。

首先,從構圖上講,《出像經解》對原作幾乎沒有作多少變動,不再任意將中國式的建築或景色配在西方人物與情節的後邊。在五十六幅圖中,除了有六幅是取自原作幾幅畫中的一部份,其它畫面構圖幾乎是整體模倣,與原作保持一致。上面講到的<聖母往顧依撒伯爾>一圖,《誦念珠規程》作者曾將構圖重新作了中國式的安排,這次複製時乃全部照搬,以室內為主的環境依然是西方建築的一角,原來被刪去的遠處室內景與人物也一一進入畫面。原作牆壁是處於背光面的,有相當多的陰影,在中國人的晝上雖然表現得不那麼充份,但也使用了大面積的暗面,其線條排列的方向都與原作相同。連從門與窗可望見的室外景物也完全臨摹下來了。唯一不同的是,作者還沒有晝出主要人物的明暗關係與投影,還將遠處室內地面的透視線畫錯了,因此,畫面在某種程度上與表現立體感還有很大距離,顯得有點凌亂。

《福音書畫傳》圖3

<天主耶穌降誕>

其次,作者加深了對西洋美術知識的理解。在《誦念珠規程》中還不能準確描繪的建築透視,在這套畫中已經比較好地搬上畫面了。如<擊鞭苦辱>一圖,表現耶穌被繫於一根大石柱上,兩旁的人手持鞭子等工具鞭笞耶穌。周圍是如德亞與羅馬兩二國群眾聚觀,比勒多(Pratorium)害怕群眾憤怒,自立於高臺上遙望。在《誦念珠規程》中,作者將視平線移至畫面之外,建築的消失點在畫的上方,不僅使畫面失去了深度,還使前景的人物與背景不能有機地聯繫在一起,遠處許多人與景物都祇好省略。而在《出像經解》中,視平線與平行透視的消失點與原畫基本一致,遠景的人物也能按比例繪入畫中。儘管木版不可能表現出銅版畫的細膩程度,但從畫面的氛圍氣來看,已與原作比較接近了。另一圖<聖若翰先天主而孕>,描繪的是西方“如德亞國都城內供奉天主的古殿”,整個建築按透視線向著處於畫面中央的消失點急遽地縮小,儘管中國人畫的建築物上幾乎失去明暗關係,而且在處理最近的一塊地面時還錯誤地畫了一些交叉線,但建築的平行透視關係是充份地被表現出來了。因此,從能夠表現出一個連贖延續的深遠空間來説,《出像經解》是大大前進了一步。

此外,從《出像經解》某些圖像的處理手法,我們可以認為後者的作者是借鑒《誦念珠規程》的。即使這些插圖作者沒有直接向前者請教,他們也一定看到過前者的插圖。例如,全書最後一幅<聖母端冕居諸神聖之上>,有相當部份是照抄了前者第十五圖。《誦念珠規程》這幅畫是根據《福音書畫傳》第一百五十三圖改作的,文字説明為“天主立聖母在於九品諳若之上,以為天地之主母,及世人之主保”。而《出像經解》的解説則是: “甲、聖三加冕於聖母,定為諸聖人及天神之母皇;乙、九品天神欽崇聖母;丙、諸國帝王士民祈望聖母為萬世主保恩母;丁、天下萬方恭建殿宇,崇奉聖母受其種種恩庇。”(24)我們看到,《誦念珠規程》此畫的主體部份為《出像經解》畫面的核心。前者畫了處在雲霧中的兩位主教正在為聖母加冕,三人身上穿著一種中國式樣的長袍,主教手裡各拿天象儀與豎叉,上方是一隻展開雙翅帶有裝飾性作用的和平鴿,放出雲霧般的光環,有一種和祥吉利的氣氛。這些佔據《出像經解》畫面的大部份,主要人物的動態與服飾也幾乎相同。而不同的是,在後者的畫面中,主體周圍加上了九品天神,下方有中國與西方的各式人物正在向聖母祈禱,遠景中大片西洋建築中也能窺見若干中國式的建築,這些仍然借鑒了《福音書畫傳》原畫。但從總體上還是能夠看出,《出像經解》的作者與《誦念珠規程》一書有著某種程度的承續性。

《天主降生出像經解》插圖

<天主耶穌降誕>

中國人對西方藝術的接受與發展

儘管中國天主教藝術萌芽於并不諳熟繪畫的那些耶穌會士的啟示,儘管當初人們根本就沒有考慮到宗教插圖會對中國藝術的發展產生影響,但是,誠如其它文化領域已經發生碰撞那樣,東西方美術的真正遭遇也由此時開始了。(25)利瑪竇自踏上中國土地以後,就十分關注中國的藝術。他敘述道: “中國應用繪畫的範圍極廣,尤其在製作雕塑與塑造人像方面,但他們完全沒有掌握歐洲人的技巧。他們對西方油畫一無所知,他們不懂得在繪畫中運用透視知識,因此,他們的作品毫無生氣。”(26)他的想法也許是出於當時西方人普遍的看法,即一種藝術如果沒能反映文藝復興的觀念與技術,沒有掌握最基本的透視學與明暗法則,那就不能算是真正的藝術。事實如此,明末時期的中國人對西方的整體認識還處於混沌之中,又怎麼可能知道那些繪畫的新方法呢?

《誦念珠規程》插圖

<基督的磔刑>

《福音書畫》插圖

<基督的磔刑>

歐洲的銅版畫起源於15世紀晚期的佛羅倫薩,經曼泰尼亞(1431-1506)、丟勒(1471-1528)等畫家在技術上的重大突破後,線條細如髮絲,景物纖毫畢露,在民眾中廣為流傳并深受歡迎。至16世紀未,以銅版畫表現基督教題材的作品已經相當成熟,《福音書畫傳》所達到的水平則是極好的説明。(27)它的特點是採用了建立在數學、光學等科學基礎上的透視與明暗技巧。祇要仔細去看每一幅畫面,它的佈局總是由近及遠,由大及小,無論人物還是建築,都隨著透視線的變化得到有機的安置,表現出一個具有廣闊深度的視覺空間。此外,畫面的光線是統一的,它們大多來自於畫面左上方或右上方。這種光線造成陰影與投影部份,增強了每一物體的立體感,使畫面表現出戲劇性的明暗層次。當然,在文藝復興精神的推動下,歐洲繪畫的革新還包括諸如解剖學、力學、建築學等知識的運用。這一切對中國人來説都是陌生的,以至於使他們在毫不理會那些宗教教義時,就首先對畫面的精緻發出了陣陣驚嘆。因為,雖然明末版畫已經達到一個新的創作高峰,但卻沒有西方版畫那樣的科學處理方法。明末版畫的普遍特徵,是不講究遠近距離,毫無光線與明暗的表現特徵。因此,正是在模倣西洋版畫的過程中,中國人才真正開始學習那些外來的繪畫技巧。

楊光先: 《不得已》插圖

<天主耶穌立架像>

《天主降生出像經解》插圖

<耶穌被釘靈績(蹟)疊現>

在17世紀初的短短幾十年,中國的畫家們通過複製天主教版畫得到甚麼呢? 下面,筆者試將與《誦念珠規程》、《天主降生出像經解》與《福音書畫傳》相互比較,找出它們之間的授受與變化關係:

1)透視原理。中國人一改過去視平線高出畫面的俯瞰式構圖習慣,基本上將視平線置於畫面之內。在《誦念珠規程》第3、4、6、9、10圖中都很明顯,視平線的明確設置,對於室外景來説,遠處的景物與人物就能做到比例得當,而對室內景來説,地面表現出一定空間,人的坐立顯得穩定。《出像經解》畫得更準確一些,如<起癱證赦>中表現上下層平行透視關係,使容納數十人的室內景有條不紊。即使像<起三十八年之癱>那樣的成角透視也幾乎沒有出現大錯誤。但不足的是,有些地面和牆壁的“透視線”仍然是中國式的,使原本有透視變化的場景變得凹凸不平了。

《福音書畫傳》插圖

<聖若翰先天主而孕>

2)明暗關係。直至萬曆年間,中國木版畫還是不講究光源與明暗變化的。畫面中偶爾出現些深色,主要是用於表現頭髮、樹幹等物體固有色。但從《誦念珠規程》開始,個別畫面就以大片深色表現牆壁與天空了。到了《出像經解》時,除了用大面積深色之外,有不少畫面開始注意光線與投影了。如<聖若翰先天主而孕>、<播種喻>對日光下人物投影的刻劃,<貧善富惡死後殊報>、<起癱證赦>、<赦悔罪婦>等,表現了有一定光源感的室內景。儘管這是不自覺的模倣,效果也十分有限,但與中國固有版畫表現形式顯然已大相徑庭。還須注意的是,為了表現明暗,在線條組織方面,中國人打破了單純勾線近似白描的方法,開始以一組組平行或交叉線條來表現面與體積。

3)構圖形式。如果説《誦念珠規程》的構圖還保留著許多中國繪畫特徵(它的比例比原作長),那麼《出像經解》構圖的西洋化就顯得比較明顯了。一方面,由於畫面視平線的設置,遠中近三景佈局的展開,使得畫面前後層次豐富,空間也更為廣闊。中國人一向不重視的中景,現在成了表現極為豐富的部份,而《誦念珠規程》中全部省略的遠景,在《出像經解》中已做得恰到好處了。如<擊鞭苦辱>能刻劃數百人圍觀基督受刑的場面,<宴諭天國諭異端味>則描繪了從室內景到室外景,最近處的人物是取半身的,這在此前的中國版畫中未曾見到過。另一方面,一幅畫面大量灰面的描繪,形成了構圖黑白灰的切割,使構圖更加充實并具有韻味。這方面在《出像經解》上邁出了一大步,如<渡海止風>上部明下部暗,<被加荊冠苦辱>則上部暗下部明。

4)人物比例及動態。明末中國人穿著仍舊寬衣大袖,少赤身裸體,繪畫中也如此。大頭小手、主人比例大於僕人的事在畫面中更是常見。但在兩套天主教版畫中,人物比例正常,姿態豐富多樣,一些比較難表現的動勢也基本上較準確。尤其是一些畫面,如<耶穌被釘靈蹟疊現>、<文武二士殮葬耶穌>中有不少人是赤身裸體的,需要對人體肌肉進行細膩的刻劃,也都表現得比較好,這確實是吸收西洋技巧之後才取得的進步。

以上僅從藝術表現手段敘述中國人對西洋畫法的吸收。當然,如前邊已經敘述的,將銅版畫複製為木版畫,由於作者的文化背景不同,接受者的生存環境不同,整個從事藝術活動的物質條件也不同,必然會在複製過程中產生種種差異。況且,明末的天主教印刷品的目的畢竟是“洋為中用”,因此它必然會保留不少中國特色。其中最明顯的特徵即是人物形象、衣著幾乎全部是以傳統線描方法表現的,加上樹、石、雲、山大抵還是傳統模式,使我們看到有些畫面如<耶穌四旬嚴齋退群魔>、<囿中祈禱汗血>時,更能體會到參雜在西洋風格中的中國傳統技巧尚保留著特殊的魅力。以總體而言,《誦念珠規程》是中西手法的初步結合,更多地是為適合中國人的口味,而《出像經解》則全面地吸收了西洋技法,更多地表明中國人已經對西洋技法的接受與靈活運用。

《天主降生出像經解》插圖

<聖若翰先天主而孕>

中國版畫藝術的轉折點

當西方宗教版畫入華之時,以銅版畫為插圖的《世界輿圖集》、《世界城鎮圖集》也被帶到中國。面對細若髮絲的風景銅版畫,中國人簡直無法想象,“怎麼能在一張紙上再現樓閣、廊臺、門扇、道路及其胡同,這是如此逼真,初見時還以為是真的。”(28)確實如此,北宋風靡的寫實性風俗畫人們已經被淡忘了,如今西方版畫中的新寫實主義,至少在那些與耶穌會士接觸的、在範圍比較狹小的文人士大夫階層中引起了極大的興趣。這種興趣,不僅僅在於西方城鎮的壯麗美妙,更重要的是,運用透視與明暗方法所表現的科學理性。那種科學地觀察與記錄世界的方法,對稱為“黃金時代”的明清版晝藝術,無疑有著相當巨大的衝擊力。

眾所周知,在明清時期,文人畫一直被認作為繪畫藝術的主流,民間版畫之類本來就不可能引起文人士大夫的關注,加之中國從上至下對天主教一直有著排斥的心理,進入18世紀之後禁教的措施更加嚴厲,因此,明末天主教版畫確實很快就銷聲匿跡了。(29)然而,我們不應當忘卻的是,17世紀初這類版畫的特殊性質及其在中國藝術發展的歷程中曾經起到過的弦外之音的作用。

首先,這些畫是中土畫家最早集中製作的西洋風格的木版晝。那些為宗教服務的畫家們,在傳教士的指導與幫助下,克服種種困難,有選擇并有創意地進行複製。與同時期其它天主教藝術品比較,上述兩部版畫的製作比較認真,它們的西化風格也較為明顯,這可以説是百年之後土山灣(30)再興基督教版畫的源頭。因此,這批版畫作者具有篳路藍縷開創之功。其次,這批版畫製作是從接受到變革西方繪畫技術的一個重要過渡時期。任何藝術語言的學習,都有從模倣到創造的過程,儘管明末天主教版畫還是以模倣為主的,但它局部的創新以及與中國傳統繪畫的有機結合,都為日後中國版畫技法的多樣化起到推波助瀾的作用。筆者從蕭從雲等人的<太平山水圖>(1648)、<隋煬帝艷史插圖>(1631)、天啟間<金陵圖吟>中(31),看到中國人對西方技巧的若干借鑒與創造性的吸收,明末天主教版畫模倣性的學習對後來者有探索之功。再者,由於木版畫複製的簡易與攜帶的便利,當然也使這類含有西方繪畫特點的版畫流傳得更為廣泛,它既可能對晚明其它中國畫種產生間接的影響,也為入清之後完全西化的版畫創作作了準備。從焦秉貞<耕織圖>(1695)到沈嵛《避暑山莊三十六景圖》(1711)《圓明園詩圖》木版畫的創作,再到乾隆年間《平定準部回部戰圖》(1770)等八套大型銅版畫的完成,中國版畫走出了晚明天主教藝術的草創歲月,終於形成一段融匯西方版刻技術的飛躍發展時期。(32)這是一次歷史性的轉折,它必將引起中國繪畫史研究者的重視。

(1999年5月6日)

《福音書畫傳》插圖

<聖母領上主降孕之報>

《天主降生出像經解》插圖

<聖母領上主降孕之報>

《誦念珠規程》最後一頁圖<聖母端冕居諸神之上>

【註】

(1)(清)楊光先撰: 《不得已》,1927年影印本。

(2)本文圖像的主要依據為《中國洋風畫展--從明末至清代的繪畫、版畫、插圖本》圖錄,青木茂、小林光宏監修,日本町田市立國際版畫美術館發行,1995年10月,頁66-106,頁475-480。本文出現於此圖錄的畫不一一注明。也參見法國國立圖書館《中國印刷展》(Impressions de Chine)圖錄,巴黎,1992年10月,頁110-115。

(3)徐宗澤: 《中國天主教傳教史概論》,土山灣印書館,1938年影印本,頁166。

(4)參見(日)榎一雄主編: 《西歐文明與東亞》,東京,平凡社,1971年,頁218-219。

(5)羅光譯: 《利瑪竇全集》,台北,光啟出版社1986年,第4卷,頁457。

(6)原書名: Evangelicae Historiae Imagines. 注釋者是耶穌會有資歷的長者那達爾(1507-1580),手稿大約於1575年已經完成,但出版是在他去世十三年之後,也許為那些銅版畫作素描稿花去相當多時間。參見《中國洋風畫展》頁71。又見蘇立文: 《東西美術的交流》(Michael Sullivan: THE MEETING OF EASTERN AND WESTERN ART. II. From the Sixteenth Century to the Present Day. New York Graphic Society,1973,PP.46-49)。

(7)《利瑪竇全集》第4卷,頁301。

(8)關於李瑪諾(Dias,Manuel)參見《在華耶穌會士列傳及書目補編》(〔法〕榮振華著,耿昇譯,中國書局,1995年版)頁186-187。他在1603-1609年期間任華南傳教區的會長,以後又任巡按使,視察中國所有的寺院。因此,他手中的這部書可能就是明末天主教版畫模倣的版本。

(9)例如,洪若翰1703年2月15日寄回歐洲的一封信,還大量記載著18世紀初海難事件。日文版《耶穌會士中國書信集》,平凡社1979年版,第1卷,頁121。

(10)程大約: 《程氏墨苑》,中國書店,1988年。

(11)參見町田市國際版畫美術館編: 《中國古代版畫晨》“萬曆年間版畫”部份,東京,1988年。那時期代表作品如《紅拂記》(1601金陵)、《金蓮記》(1606武林)、《北西廂記》(1616),均可看出我國版畫達到的新水平。

(12)Michael Sullivan: The Chinese Response to Western Art,Art International 24,nos.3-4. Noverber-December 1980:8-31,本文介紹是以圖為主的《誦念珠規程》、《天主降生出像經解》,其它還有約1660年出刊的《進呈書像》(編者湯若望,圖載蘇立文上述論文)等。

(13)此書複印件由王志誠博士轉送給我,僅缺一頁,參照《中國印刷展》圖錄、《中國洋風畫展》圖綠,可基本瞭解全部面貌。

(14)這是從法國皇家圖書館收藏版本中夾的一張教理表中尋找到的線索。這一頁紙夾在書中,本來是用作區分該書的兩個篇章的,上邊寫明第一篇的作者是費奇觀(Gaspar Ferreira),第二篇的作者是傅汎際(Francisco Furtado)。因為那些教理屬於第二篇,即《誦念珠規程》,因此這十五張畫的文字作者可能是傅汎際。參見法國《中國印刷展》。

(15)羅儒望、費奇觀、郭居靜、曾德昭、陽瑪諾、傅汎際生平見《在華耶穌會列傳及其補編》頁554、222、120、609、184、251。

(16)參見《中國印刷展》頁110。西方人認為可能與董其昌的學生有關。

(17)根據《天主降生出像經解》每幅畫上的標題,我將《誦念珠規程》的十五圖暫定以下名稱:1. 聖母領上主降臨之報;2. 聖母往顧依撒伯爾;3. 天主耶穌降誕;4. 聖母獻耶穌於聖殿;5. 耶穌十二齡講道;6. 囿中祈禱汗血;7. 擊鞭苦辱;8. 被加荊冠苦辱;9. 負十字架登山;10. 耶穌被釘靈跡疊觀;11. 耶穌復活;12. 耶穌昇天;13聖靈降臨;14. 聖母卒葬三日復活昇天;15. 聖母端冕居諸神聖之上。

(18)日本學者河野實以為這是窗戶,“外景中畫著俯瞰式的山水,想把畫面引向一定深度,但沒有成功”,見《中國洋風畫展》,頁14。

(19)參見1991年臺北新文豐出版的《叢書集成續編》第100卷。

(20)參見顧寧《“西來孔子”--艾儒略》,載許明龍主編《中西文化交流先驅》,東方出版社,1993年版,頁27-39。

(21)所謂“心圖”即關於天主教教義之畫,《口鐸日抄》中多次提到艾儒略所攜此類畫,其中崇禎四年(1632)一次拿出十八幅圖示人論道。《口鐸日抄》,艾儒略等人撰於崇禎年間,1922年上海慈母堂排印本,北京大學圖書館藏。《坤與圖説》與畢方濟著《畫答》一書,參見THE MEETING OF EASTERN AND WESTERN ART頁53。

(22)在出版此書同時,另有《天主降生言行紀略》一書,徐宗澤稱後書譯述“文筆流暢,耶穌一生之言盡在是矣,是一部耶穌傳;共八卷”。見徐宗澤編著《明清間耶穌會士譯著提要》,中華書局,1989年版,頁38。但方豪《中國天主教史人物傳》(中華書局,1988年版)卻將《天主降生言行紀略》與《出像經解》混在一起,日《紀略》“附有木刻畫,亦名《出像經解》”等,兩書關係密切,有待查考。

(23)《道原精萃》序言<像記>,光緖十三年上海慈母堂聚珍版,北大圖書館藏。

(24)見《中國洋風畫展》頁106,480。

(25)筆者認為,一般意義上的東西方藝術交流應以漢代為起點,這裡所指的是文藝復興以後歐洲與中國在藝術方面的相互影響。參見拙文<近年來傳教士與西畫東漸研究評述>,《中國史研究動態》1996年11期。

(26)轉引自Michael Sullivan: The Chinese Response to Western Art。

(27)插圖由威廉克斯(wierix)兄弟為主,按照帕塞里(Bernardino Passeri)與澳斯(Martin do Vos)的素描稿刻成,他們大多是荷蘭安特衛普經營手工場的著名美術家。參見THE MEETING OF EASTERN AND WESTERN ART,頁46。

(28)杜赫德語,轉引自The Chinese Response to Western Art。

(29)《不得已》載圖與傳教士論戰,使“歐羅巴人以重金購此書即焚毁之”。可見雙方對圖像之影響都未忽視。而從17世紀晚期到乾隆末年這類圖文并載傳教書還有未發現。

(30)土山灣及《道原精萃》的研究,參見張弘星<中國最早的西洋美術搖籃--上海土山灣孤兒工藝院的藝術事業>,《東南文化》1992年5期。

(31)《中國美術全集》繪畫編20卷《版畫》,上海人民出版社,1991年版;又參見周蕪《金陵古版畫》,江蘇美術出版社,1993年版。

(32)《避暑山莊、圓明園詩》木版畫,見光緒間大同書局石印本;其餘見《中國洋風畫展》、《中國古版畫展》等

*莫小也,中國浙江大學藝術學系教授。