澳門蓮峰廟 柳連攝

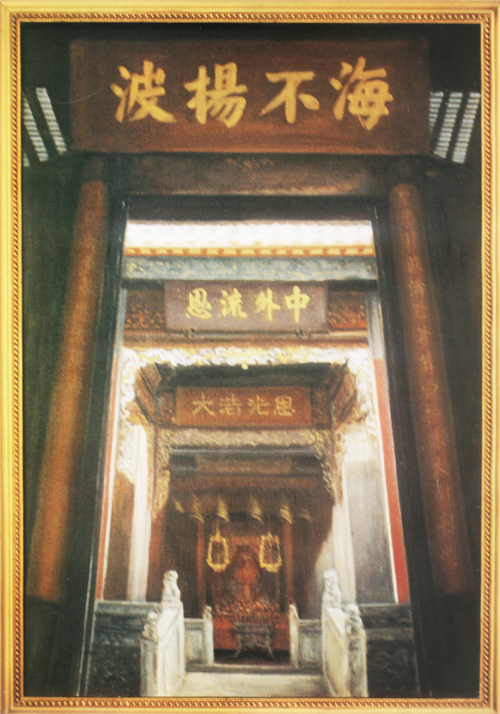

從澳門蓮峰廟門外仰觀

從澳門蓮峰廟門外仰觀

(油畫76×51cm)

陳寅恪先生《柳如是別傳》第五章<復明運動>有云:

其他如與牧齋(錢謙益)同郡同調,而真能“老歸空門”之金道隱堡及兩世論交之姚以式瑞等,俱寄托於永曆之政權。(見有學集肆絳雲餘燼集<寄懷嶺外四君>詩。同書二六<華首空隱和尚塔銘>及有學集補<覆澹歸釋公>書。并澹歸今釋徧行堂集八<列朝詩傳序>,同書三四<酬錢牧齋宗伯壬辰見寄原韻>及<又贈牧齋>兩詩。)故以明室尚有中興之希望。牧齋詩第贰首末兩句“夢向南枝每西笑,與君行坐數沈吟。”即此際錢柳之心理也。(1)

按,壬辰年為1652年,南明永曆六年,清順治九年。先是1650年,桂林陷,前南明“五虎”之一金堡於庵中落髮為僧。1652年,金堡參廣東南海縣雷峰海雲寺天然和尚,受具足戒,法名今釋,字澹歸。(2)是年酬錢謙益(牧齋)詩云“撥盡孤燈猶獨立”,<又贈牧齋>亦云“劫灰欲盡丹心出”(3),表明了澹歸在南明失敗為僧後仍然心向“復明運動”的心跡。

五年之後,1657年,錢牧齋修書一封,拜托龔鼎茲在路過曹洞宗華首道獨系統下的廣州海幢寺時,商量出版明末四大高僧之一憨山大師全集一事。是年二月,求得端州鼎湖山棲壑禪師所藏全集原稿,曹溶侍郎等捐資繕寫,牧齋澹歸為文記其事。(4)

光緒二年(1876)香山知縣許乃來題“蓮峰廟”匾。由大門內進所見“海不揚波”和“中外流恩”兩匾底下的石欄亭臺即為林則徐於道光十九年七月廿六日(1839年9月3日)巡閲澳門之時向葡澳民政長官“宣佈恩威申明禁令”之處。

明末高僧憨山大師(1546-1623),是明清之際嶺南禪宗史上的劃時代人物。憨山名德清,字澄,金陵蔡氏子。1595年(明萬曆二十三年)因皇儲事得罪皇帝遣戍雷州。據鼎湖山之<重修白雲禪寺佛像香燈崇侍永遠碑記>有云:

乃庚子年〔萬曆二十八年,1600年〕,蒙憨大師登臨,囑咐修營,十載乃成。……本師憨山和尚,捐白金二十五兩。(5)

據<憨山老人年譜自敘實錄疏>,萬曆二十八年庚子(1600),“時榷使初出,地方震蕩……粵人素苦閩海之白艚運米,恐騰貴也。時以為亂……稅使正蓄意侵之,偶有白艚數隻,即……嗾市民,遂大哄,頃刻,聚數千人,投磚石……幾破圍帥府,持戈相向,甚急。時三司府縣,皆赴端州行節禮,會城無一正官,卒無解救。”憨山大師“遂破關往詣稅使者,從容勸化,開曉其意,使者聞予言,果悟,乃令自行招安,以散亂民”(6)。這年七月,憨山乘著這一聲名前往鼎湖山白雲庵修營,并前往韶州六祖祖庭曹溪,復興佛教。因此,鼎湖山白雲寺亦將憨山和尚尊為本師。而鼎湖山亦因此與曹溪一起,成為明清之際重振佛教的重鎮。

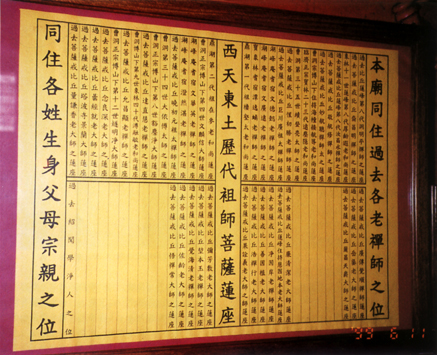

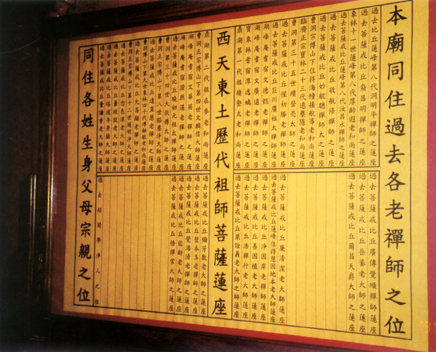

因為以上的背景,錢牧齋委托華首道獨等於清初1657年尋獲鼎湖山棲壑大師所舊藏之憨山大師全集即夢遊集的稿本。而正是這位棲壑大師,在澳門蓮峰廟祖堂中發見的<西天東土歷代祖師菩薩蓮座>中,被奉為澳門蓮峰寺的祖師。

在1996年出版《學土》卷一中,筆者在所撰《大汕的澳門南海航行與唐船貿易圈中的禪宗信仰與媽祖禮拜》(7)中,記述了1991年10月筆者與澳門大學鄭煒明先生一道,在饒宗頤先生啟迪下於澳門觀音堂祖堂發見普濟禪院之<西天東土祖師菩薩蓮座>(8)。對那一件文獻的研究,加深了我們對覺浪道盛法徒大汕大師及廣州長壽寺、大佛寺、蒲澗寺、清遠峽山寺與澳門普濟禪院一系的瞭解,同時也對澳門禪寺與媽祖禮拜的關係提供了新的確證。

而1997年1月,筆者在參加澳門六祖壇經與慧能國際討論會期間,承澳門蓮峰廟值理會諸先生關照,得以參謁蓮峰寺保存的珍貴文物,更於蓮峰寺祖堂得見<西天東土歷代祖師菩薩蓮座>一件。這又一珍貴文獻的發見,至少有以下兩方面的重要價值:

一方面,<蓮座>使我們有可能由此追溯澳門蓮峰廟的歷史,并根據這一文本,進一步認識肇慶鼎湖山一系在明清之際嶺南禪宗史中的重要地位。另一方面,以往我們已經從鼎湖山第七代住持成鷲即跡刪的《紀夢編年》(9)中,知悉鼎湖山禪僧在香山縣一帶的活動,而澳門與香山分不開。鄧之誠先生於《清詩紀事初編》上冊,謂鼎湖山之成鷲和尚曾參與反清活動,謂其“往澳門主普濟禪院,又嘗渡海至瓊州,蹤跡突兀,實有所圖”(10)。雖然普濟禪院與蓮峰廟的兩件<蓮座>中俱不見成鷲的名字,這更增其“蹤跡突兀”的秘密工作色彩。從而,使我們對於澳門普濟禪院及蓮峰廟在明末逃禪遺民“復明運動”中的地位的討論,重新回到陳寅恪先生《柳如是別傳》這一鴻篇中所昭示的“復明運動”這一重要主題。

蓮峰廟與鼎湖第一代祖棲壑太老和尚

據陳樹榮先生考證,蓮峰廟創建於明萬曆二十年(1592)。(11)今蓮峰廟存有“中外流恩”牌匾款題“萬曆歲次壬申年仲春穀旦”,“創建值理崔吟翰敬奉”。(12)則此匾建於1602年即明萬曆三十年,且該廟其時已有“值理”制度。時至今日,澳門蓮峰廟仍保持有值理制度。

屈大均《廣東新語》<澳門>條云: “自香山城南以往二十里,一嶺如蓮莖。逾嶺而南至澳門則為蓮葉,嶺甚危峻。”(13)則蓮峰因嶺如蓮莖蓮葉而得名。

蓮峰廟即背枕蓮峰山。李鵬翥先生有云: “蓮峰廟是澳門三大禪院之一,背枕蓮峰山,前臨濠江水,側接蓮花莖,鄰近望廈村,遙望青洲島,歷史悠久,風光佳勝。”“廟的故址名為天妃廟,《香山縣志》及《澳門紀略》等史籍,均有記載。……相傳本是順德縣龍涌杜氏鄉人的旅澳廢祠,因為有一位遊方僧人寄宿其間……改建為小廟。……而澳居葡人,以廟近關閘,又稱它為關閘廟。”(14)

又據章文欽先生研究: 在明清時代,香山縣的前山與北山之間有一條寬闊的水道(至民國以後始逐漸淤淺)。……蓮峰廟位於前山水道與濠江的連接處,地當澳門經香山至廣州的水路通道,……又地當澳門連結內地和西部沿海的水路咽喉。廟前曾設有古碼頭。(15)

李鵬翥先生還注意到: “而今日蓮峰廟的祖師壇上,祀奉棲壑為開山祖。”(16)茲將澳門蓮峰廟祖堂<西天東土歷代祖師菩薩蓮座>移錄數行如後,其上幅有:

鼎湖第一代祖棲壑太老和尚蓮座

鼎湖第二代祖在參老和尚之蓮座

寶象林耆宿潭逸璃老禪師之蓮座

曹洞正宗博山下第四世文麟信大師蓮座

湖峰庵耆宿文廣遠老禪師之蓮座

湖峰庵耆宿文華英老禪師之蓮座

湖峰庵耆宿文德懿老禪師之蓮座

湖峰庵耆宿澄然湛老禪師之蓮座(下略)

蓮峰廟以鼎湖山開山主法棲壑大師(1586-1658年)為第一代祖。<清光緒十九年(1893)高要縣勒石>有云: “有鼎湖山,於前明崇禎六年(1633)建立蓮花庵,後改慶雲寺。”

棲壑大師主法於慶雲寺在丙子歲五月,即明崇禎九年(1636)。

據《鼎湖山志》(17)《初代開山主法雲頂和尚年譜》云: “師諱道丘,字離際,晚號棲壑,開山雲頂,因以為號。系出廣州順邑龍山柯氏子”。

1603年,萬曆三十一年癸卯,事憨山大師於寶林。

1610年,萬曆三十八年庚戍,參蓮池大師付以衣缽,授淨土法門。蓮池亦即雲棲。

1627年,明天啟七年丁卯,出嶺參博山,密受記莂。

由於棲壑師承明末一批尖頂級高僧,其教學頗有一種集大成的氣象,禪宗、淨土、律宗三學并行。“蓮宗淨土淵源於雲棲,洞上宗風嗣法於博祖”,因而既是憨山大師的弟子亦屬禪宗曹洞宗之博山元來一系。

據《鼎湖山志》卷二圓捷機撰<開山主法棲老和尚行狀>,1631年明崇禎四年辛未年冬自廬山回廣州,應陳秋濤、翰林梁未央等之請住廣州白雲山蒲澗寺,直至1636年去鼎湖山慶雲寺住法之前,在此期間1633年有香山之行,<行狀>云:

癸酉(1633),相國何公象岡,翰林伍公鐵山等,延至香山,講《金剛經》。內翰伍鐵山於二十年後1653年回憶這次香山講經時,於岡州贈詩曰:

昔日從師斷二愚,別來原祇當斯須。

肉身喜見生菩薩,法座前稱老腐儒。

滿月一簾天在水,春風萬里露成珠。

深承慈示恩何報,願給岡城立雪圖。(18)

李覺斯撰<棲老和尚塔銘>有云: “平靖兩藩……時內翰鐵山伍公,嘗偕諸紳士,敦迎法施,師唯一音演唱,庶類欣心。”(19)以上證明,棲壑1633年的香山説法一直有長久的影響。而李鵬翥先生據<行狀>記載推證其曾到澳門。李先生説: “《鼎湖山志》有關棲壑和尚,提到‘癸酉……翰林伍公鐵山等延至香山,講金剛經。’澳門古稱香山澳,直到清朝仍隸屬香山縣,而今日蓮峰廟內的祖師壇上,祀奉棲壑和尚為開山祖,可知棲壑曾到澳門,在天妃廟講經。”(20)

這些事實,可以説是原係天妃廟的澳門蓮峰廟,把鼎湖山第一代祖棲壑大師奉為該廟第一代祖師的緣由。由此,亦看到17世紀初葉澳門佛教與嶺南佛教主流的歷史聯繫。

鼎湖第二代在犙老和尚與香山伍鐵山兵憲

澳門蓮峰廟祖堂<蓮座>又有:

鼎湖第二代祖在參老和尚之蓮座

在參即鼎湖山在犙弘贊(1611-1685),為新會朱氏子。在棲壑和尚1633年往香山説金剛經之次年,即1634年明崇禎七年甲戌的夏天,禮棲壑和尚於廣州白雲山蒲澗寺,薙染受具,服侍二年。(21)

<鼎湖山第二代住持在犙禪師墖誌銘>略云: “明啟禎間,博山無異和尚,高風獨唱,門庭孤峻,洞宗為之再振。”博山無異元來使曹洞宗宗風再振,其繼後者有雪關禪師。在犙弘贊度嶺而北,參謁雪關大師,又與棲霞竺庵成公及白岩位中符公書信往來。<誌銘>又云: “自棲(壑)大師承雲棲、博山兩老人遺教,以三學箝束……師(在犙)繼席亦復因之。”(22)由於棲壑、在犙兩代人均曾問學於博山或博山一系高僧,故其禪學水準,實為嶺南一時之選。

澳門蓮峰廟前地清朝所建旗桿石座遺存(之一) 柳 連攝影

在犙著《木人剩稿》,且已收入《嘉興藏》,該稿全名《鼎湖山木人居在犙禪師剩稿》。卷三《尺牘》有<覆伍鐵山兵憲(原注: 香山縣古名鐵城)>,全文為:

鐵城、湖峰,山川雖阻,而雲月是同,猶影現澄潭,兩兩相接。非遠非近,非一非二,既無二月,必無二人。故判袂來,寒暑疊遷,而未嘗與老居士纖隔。邇來懸念之思,水月未足為喻,想居士亦必然也。承惠墨丹佳章,四壁為之生光,非月里兔毫,神力變化,莫能有斯也。(23)

伍鐵山為翰林,係香山居士,1633年曾延請棲壑往香山講《金剛經》。本件書信證明在其後漫長歲月中,香山伍氏與在犙和尚時有往還,“湖峰”或指南海湖峰庵,亦可能指鼎湖之山。此信謂“鐵城、湖峰,山川雖阻,而雲月是同”,表明香山澳門佛教與鼎湖山在犙一系的密切聯繫。正因如此,澳門蓮峰廟奉鼎湖山在犙大師為第二代。

棲壑、在犙等鼎湖山高僧與香山(鐵城)、澳門佛教的密切聯繫,是在以下的背景下發生的:

一種背景是: 澳門─香山一肇慶(端州)─韶關(韶州)一線,是明末耶穌會士及明清天主教的北進之路,地處此一線上的禪宗高僧,在兩種文化的碰撞中自必作出回應。

《明嘉興大藏經》所收《鼎湖木人剩稿》卷一<開示>中有:

藩下田居士問,前公爺,甚信用天主教,擇日改造衙門,皆依其教,而公爺不及見工竣,而卒於外,某未諳其教,請和尚示之。

師曰……今西洋天主邪教,妄無根本,不知以何為天主。余三十年前,已見其書。……今有無識之人,多信其教。昔雲棲大師三筆,已有三辯,餘不須重論矣。(24)

在犙大師的這一席話,反映了當日以中國大乘佛教為本位對天主教所作的反應。

另一種背景,澳門因其特殊環境,成為明末遺民活動的一個重要據點。

在犙與清初參與反清活動的方以智等有密切聯絡。《木人剩稿》卷四《詩贊》有<酬青原藥地和尚>,詩云:

昔年隨腳轉,曾步千金臺。

何處大山佛,飛光直到來。(25)

方以智當時以青原山作為反清志土的活動地。《木人剩稿》卷三《尺牘》有<覆澹歸禪師>略謂“寒暑再更,而山色依然”;又謂: “是知山靈有待,因緣時至而瓶翻大地。”在犙等待著與澹歸金堡見面,信中説: “倘未言旋,即著人迎錫數日,亦見末法中之水乳也。”(26)此信將清統治的年代稱為末法年代,強調了與澹歸的聲氣相求的關係。

澳門蓮峰廟祖堂神龕 柳 連攝

陳垣先生在《清朝僧諍記》卷三云:

同時粵僧弘贊,有與昂溪書,見《木人剩稿》二云: 空王風化,與法兄同歸,獦獠家鄉,與法兄同出。頃聞法兄修行不密,被人天子見知,此又因緣不偶,視弟子如枯櫟。跡類閒雲,相去天壤矣。昂溪即玉林弟子 溪森,木人不以

溪森,木人不以 溪應召為然。

溪應召為然。

陳垣先生在《清朝僧諍記》中將當日僧人劃分為“故國派”與“新朝派”。在犙弘贊當屬反對“新朝派”的“故國派”。

澳門蓮峰廟祖堂蓮座(左向) 柳 連攝

蓮峰第八代與博山下象林十一世

澳門普濟禪院<西天東土歷代祖師菩薩蓮座>中有:

洞宗博山下象林第十代普濟住持靜持一覽太老和尚

始創慶壽

又有:

洞宗博山下象林第八世超輸拔老大師

此地見有象林。在蓮峰廟<西天東土歷代祖師菩薩蓮座>中,也見有象林十一世老和尚厚齡遐,稱蓮峰第八代。則象林八至十一代和尚曾來往澳門。

蓮峰廟至第八代住持,始以蓮峰相稱。章文欽教授指出,“至於‘蓮峰廟’之名,為嘉慶六年(1801)重修時由香山知縣許乃來命名”(27),據説許乃來“據西嶽華山,題門額曰‘蓮峰廟’”(28)。這即是説,在今日蓮峰廟祖堂<蓮座>中,“蓮峰”一名出現於第八代祖師中,如:

菩薩戒比丘蓮峰第八代汝昌永禪師蓮座

又如:

澳門蓮峰廟祖堂蓮座(右向) 柳 連攝

象林十一世蓮峰第八代厚齡遐老和尚蓮座

其下幅有:

過去比丘蓮峰第八代洞明平禪師之蓮座

又有:

過去比丘蓮峰住持慧因本老大師蓮座

從1633年第一代祖師棲壑來此,至1801年嘉慶六年,凡一百六十八年,其間經歷八代祖師,每代約二十餘年。相信上舉之蓮峰第八代,即當嘉慶六年(1801年)該廟稱蓮峰廟時之那一代祖師。

蓮峰廟祖堂蓮座並排四位著名祖師神主牌位 柳 連攝

值得注意的是,蓮峰第八代厚齡遐老和尚為象林十一世,象林亦為博山一系的叢林。蓮峰廟祖堂<蓮座>中又有:

曹洞宗博山下第四世文麟信大師蓮座

又有:

曹洞宗博山下第八世豁塵凈大師蓮座

又有:

曹洞宗博山下第九世象林四十代溥融敏老和尚蓮座

又有:

曹洞宗博山下第十二世燧明凈大師蓮座

博山元來(1575-1630)字無異,曾住持博山(江西上饒),弟子有華首道獨(1599-1660),住廣東羅浮山華首台。蓮峰廟第一代祖師鼎湖山棲壑1627年參博山,密受記莂,蓮峰廟第二代祖師在犙曾參學博山元來弟子雪關禪師即瀛山智誾(1585-1637)。象林是博山一系的叢林。總之,澳門蓮峰廟是清初博山元來一系的曹洞宗宗風弘化之地。

在清初曹洞宗宗派中,博山元來─華首道獨─天然涵是─澹歸今釋為一系。澳門蓮峰廟與此博山一系有關。

而晦台元鏡─覺浪道盛─無可大智─石濂大汕為一系。澳門普濟禪院則與此一系有關。

南海寶象林、南海湖峰庵與澳門蓮峰廟

澳門蓮峰廟祖堂<蓮座>中有:

寶象林耆宿潭逸螭老禪師之蓮座

又有:

湖峰庵耆宿文廣遠老禪師之蓮座

湖峰庵耆宿文華英老禪師之蓮座

湖峰庵耆宿文德懿老禪師之蓮座

湖峰庵耆宿澄然湛老禪師之蓮座

寶象林為在犙禪師1664年(康熙三年)建於南海麻奢鄉。《鼎湖山志》卷三<第二代在犙和尚傳>有云:

甲辰冬,南海麻奢鄉有居士陳公孺,舍地三十餘畝,於其鄉之東,師建寶象林居之(29)。

同卷<鼎湖山第二代住持在犙禪師塔誌銘>有云:

師建以為寶象林,採端州七星巖白石,造浮圖七級,以藏所得廬山金輪峰舍利。……因名之曰瑞塔禪寺。師往來兩山,所成就者甚眾。嶺海之間,以得鼎湖戒為重。(30)

《嘉興藏》所收在犙撰《木人剩稿》卷四有<寶象林瑞塔舍利函記>及<瑞塔然燈記>。(31)

可知象寶林是在犙所建之鼎湖山慶雲寺之下寺,《鼎湖山志》卷五<歷代住持別山禪化附考>,記“二代(在犙)住持開山後……後禪化於南海縣寶象林瑞塔寺”(32)。又云: “五代住持禪化於寶象林監院。”(33)

《鼎湖山志》卷五<諸方分化耆宿>云: “際端長老,分化於南海湖峰庵。”因知湖峰庵亦在南海,亦為鼎湖山慶雲寺分化之別山。(34)

後論

陳垣先生《明季滇黔佛教考》有云:

明季心學盛而考證興,宗門昌而義學起,人皆知空言面壁,不立語文,不足以相懾也。故儒釋之學,同時丕變,問學與德性并重,相反而實相成焉。(35)

明末振興禪學、佛學的巨子憨山德清,其1600年(明萬曆二十八年庚子)的鼎湖山白雲寺之行與曹溪之行,成為晚明佛教叢林改革中,憨山德清改革生涯的轉折點。江燦騰先生《晚明佛教叢林改革與佛學諍辯之研究--以憨山德清的改革生涯為中心》一書中,以此事件論證了“德清在改革‘實力’方面的擁有過程”(36)。

因此,鼎湖山成為嶺南明末振興佛教的曹溪以外之另一重鎮。

祖師神主牌位分鏡頭(左一、左二) 柳 連攝

本師岑仲勉先生於本世紀30年代主持廣州聖心中學教務期間,曾勉勵同事馬國維先生研究明季廣東佛教及海幢寺史。後來寓居香港之馬國維先生於《明季粵佛教考·概論》一文中指出:

推原吾粵禪宗重振於晚明,其原因有三。一、明代理學,粵東最盛,而理學實為禪學之轉手(詳下段)。其二、則憨山德清謫戍南來,對禪學之提振,影響於粵人認識佛法,其功甚大。三則陳宗伯秋濤子壯之提倡,不遺餘力,士大夫以及閭巷庶民均受其感化。(37)

鼎湖山慶雲寺開法者棲壑大師,久侍憨山大師於寶林寺,後入江右侍博山元來和尚(38),又應陳秋濤(子壯)之請入住廣州白雲山蒲澗寺。鼎湖山確實處於明末這一潮流的浪尖。故馬國維先生又云:

棲壑道丘及在犙弘贊二禪師,創建慶雲寺於鼎湖山上。棲壑承記於博山無異,兼傳蓮池大師《凈土心要》。在犙更傳博山未傳之學,復精研律宗,著書百六十餘卷。慶雲一派,禪、凈、律兼持,其道侶以戒律精嚴、行解相應著稱。

説鼎湖山系在清初嶺南禪學中處於中流砥柱的地位,可以引用澹歸今釋(金堡)的詩歌為證,《徧行堂集》卷三十五<贈在犙律師>有云:

金峰閟阕跡自何年,寶地初開屬法賢。

令在人天俱入座,形成龍虎不爭權。

論傳西域尊僧肇,律定南山重道宣。

為念末流看砥柱,白雲青眼各翛然。

總之,棲壑大師1633年應相國何象岡、翰林伍鐵山之請的香山、澳門之行,就具有重大意義。這一事件意味着香山、澳門與繼承憨山及博山學風的明末禪、律、淨並行和戒律最為精嚴的鼎湖山棲壑一系(1633之行三年後創慶雲寺,1636年後可稱鼎湖山一系),結下了法緣。這是澳門近世佛教史上的一件大事。

而於1690年頃把澳門作為遺民活動一個據點的成鷲,長期在香山澳門活動,後來又擔任了鼎湖山第七代法主。

陳澧: 《香山縣志》卷二十<仙釋>成鷲傳有云:

成鷲,字跡刪。番禺方氏子……乃九谷先生弟也。中年削染,荷錫來香山,駐東林一庵七載。晚歲主鼎湖、華林兩寺山法席,著有《咸陟堂集》五十餘卷。論者謂其筆響風雷,崩山立海,凡蠻煙黑雨,渴虎饑蛟,草本離奇,劍嘯芒飛,直歸紙上。沈德潛《國朝詩別裁》,謂國朝詩人鮮出其右云。

成鷲(1637-1722),字跡刪,又名光鷲,番禺人,本名方顓愷,父為明朝舉人方國驊。《勝朝粵東遺民錄》云: “逾年遂削髮為僧,然未有師也。會石洞離幻覺和尚至,乃受法,名光鷲,字跡刪,號東樵。後從平陽祖派易名成鷲。”馬國維先生云: “跡刪成鷲,亦遺民而皈依於佛法者。”(39)

1672年傾,成鷲自己落髮。38歲(1675)投華林離幻和尚。(40)

祖師神主牌位分鏡頭(左二、右二) 柳 連攝

成鷲的遺民性格表現為“初以任俠自許”,四十六歲,康熙二十一年壬戍(1682),赴海南,曾住會同、樂會、萬州、陵水。申子(1684)乃返佛山。庚午(1690)任佛山仁壽寺書記。因海南之行,鄧之誠先生推證其參與反清復明之秘密工作。

1690年庚午,成鷲入住香山東林庵七年。所著《紀夢編年》云,1690年庚午年“南遊鐵城”,“結社於城東之河泊高氏園林,割地為庵,顏日東林,堂日望遠。……同時入社,三十餘人,倣東林故事。”“社中諸賢若肖、若鄭、若毛、若高、或方、若繆”(41)。跡刪一系帶有相當強烈的遺民特色。

1697年丁丑,成鷲曾住澳門普濟禪院,賦詩寄鐵城東林諸子:

但得安居便死心,寫將人物寄東林。

番童久住諳華語,鸚鵡初來學鴃音。

兩岸山光涵海鏡,六時鐘韻雜風琴。

祇愁關禁年年密,未得閑心縱步吟。(42)

成鷲在澳門懷想香山東林諸子,鄧之誠先生據其在普濟禪院的活動,進一步推證其參與“復明”運動。(43)

祖師神主牌位分鏡頭(右一、右二) 柳 連攝

1698年,康熙三十七年,成鷲六十一歲入鼎湖山修志。丁易<鼎湖山慶雲寺志序>云: “戊子(1708)冬,跡公上人受眾敦請,入主法席,禪律兼舉,賞罰嚴明,遇有過侃,不少寬假,正法方興,群邪側目。”六十五歲(1702)又曾入主城南大通寺,往來於鼎湖大通間,而其時為鼎湖山慶雲寺之第七代住持。

總之,1633年鼎湖山第一代祖棲壑的澳門之行,<蓮座>所載在犙和尚下寺寶象林等與澳門的聯繫,以及成鷲1690-1697年住香山東林庵及澳門普濟禪院,1698年入住鼎湖山。--以上事實,均標明了澳門蓮峰廟與清初嶺南佛教主流所在的鼎湖山的歷史聯繫。

另外,嶺南禪宗在澳門蓮峰廟的發展,又採取澳門地區所特有的一種形式--佛教禪宗信仰和媽祖天后禮拜在同一所廟堂中的并存與發展,以及禪宗僧人對天后廟的住持。

中國各地及亞洲各華人區之天后廟,有廟祝管理、道教之道士管理、禪僧管理、值理會管理等多種形式。而澳門之媽祖閣(正覺禪林)及蓮峰廟(媽祖新廟)均由禪僧住持。(44)此為澳門近世宗教一大特點。

澳門普濟禪院<西天東土歷代祖師菩薩蓮座>中有:

普濟

洞宗三十八世正覺住持慧因大師蓮座

蓮峰

澳門蓮峰廟祖堂<西天東土歷代祖師菩薩蓮座>中有:

過去比丘蓮峰住持慧因本老大師蓮座

慧因大師自30年代直至1979年7月初三日圓寂,主持普濟禪院及媽閣廟-正覺禪林凡半世紀,其時並住持媽閣新廟即蓮峰廟。此一傳統沿續至今,如今日普濟禪院及媽閣廟-正覺禪林之住持機休大師,亦為蓮峰廟住持。

關於蓮峰廟之天妃禮拜的品格,章文欽教授<澳門與中華傳統文化中的航海保護神>(45)一文,有精闢的研究。

蓮峰廟於康熙元年(1662)重修。雍正元年(1723)擴建。<蓮峰山慈護宮序>云: “其外為天后殿,其內為觀音殿,其後為無祀壇,其左為社,為客堂,為僧舍,統曰‘慈護’。”18世紀初葉的蓮峰廟名慈護宮,所供奉的是兩位航海保護女神--媽祖與觀音。在這裡,中國大乘佛教信仰與沿海航海居民的民間媽祖信仰融合在一起。

章文欽教授據乾隆十六年(1751)成書的《澳門紀略》之<縣丞衙署圖>稱此廟為“娘媽新廟”,從而認為: “娘媽新廟”應為蓮峰廟的最早名稱,因其相對於弘仁閣的娘媽廟是一座新的娘媽廟。(46)

嘉慶六年(1801),如章文欽教授指出娘媽新廟經過又一次大修。<重修蓮峰廟題名碑記>有云:

天后殿居前,中為觀音殿,後文昌閣,左關帝殿,右仁壽殿,堂皇而深,壯麗而固,瑰偉絕特,較前倍之,妥神靈而肅觀瞻。(47)

這次大修的一個最重要的變化,如章文欽教授指出: “嘉慶六年大修之後,無祀壇變成了文昌閣。”按,文昌閣祀奉關公。明清以降,在中國及東南亞華人行會及會館中,當奉祀關聖。關聖是正義之神,也是商業保護神,并以“忠義”弘揚了傳統愛國精神。因此1839年(道光十九年)林則徐巡視澳門並駐在蓮峰廟時,於《日記》中寫道:

有廟曰“新廟”,祀關聖,先詣神前行香。在廟中傳見夷目,與之語,使通事傳諭。(48)

林則徐看重“新廟”中的關聖,也與關聖是忠義亦即傳統愛國精神的象徵有關。

1875年(光緒元年)再次大修,確立今日所見格局: 天后殿,觀音殿,文昌閣(供文昌帝君),關帝殿;又仁壽殿,供奉神農醫靈,倉沮殿供奉倉頡、沮誦,痘母殿供奉金花娘娘、痘母。民間奉祀諸神的進一步進入蓮峰廟,反映出佛教的蓮峰禪林,在以航海和商業為特色的近代大潮中進一步世俗化,例如,蓮峰廟於乾隆十七年(1752)重修後,稱為新廟。乾隆一古巨鐘銘文云: “順德縣西淋郡登州堡修船行沐恩弟子誠心喜認,虔鑄金鐘一隻,重三百餘斤,敬在香山縣恭常都濠鏡澳蓮峰山新廟觀音菩薩座前,永遠供奉。”(49)順德修船行與航海業有關,修船行與新廟的密切聯繫,顯示了與航海業相聯繫的近代化歷史進程。

筆者於1992年撰<明清之際嶺南禪學與南方文化--嶺南禪學史之一考察>,論及明清之際嶺南禪寺名僧的士人化與市井成份,并論及“嶺南禪學與南方文化: 俗世化問題與風格問題”,並將明清嶺南禪學分為天然系與蓮社系;鼎湖山系與東林社系(望遠堂系);大汕系與白社系。(50)

如果説1991年筆者與鄭煒明先生於澳門普濟禪院發現的<西天東土歷代祖師菩薩蓮座>增進了對大汕一系的瞭解,並據此推進了關於覺浪道盛法徒大汕與清初僧諍(51)、大汕及普濟禪院與媽祖禮拜關係(52)的研究。那麼,1997年1月在澳門蓮峰廟新見之<西天東土歷代祖師菩薩蓮座>,也增進了對鼎湖山一系的瞭解。<蓮座>證實了澳門佛教與清初嶺南佛教之主流一系,與禪、律、淨并重的棲壑─在犙一成鷲一系的關係。1633年棲壑的香山澳門之行和在犙的“天主教觀”,反映了中國士大夫智識界以弘揚禪宗作為對天主教東來的一種回應,體現了民族文化意識。而成鷲(鼎湖山第七代住持)在香山和澳門的活動,透露出了逃禪遺民參與“復明運動”的消息。(53)<蓮座>還表明,直到本世紀,慧因大師這樣的禪師仍為蓮峰廟住持,而發祥於天妃廟的蓮峰廟中,其諸神殿中世俗化加速進行。蓮峰廟以其沒有間斷的四個世紀的歷史,如同沒有間斷香火的澳門普濟禪院一樣,提供了研究中國禪宗在航海業和商業繁盛的背景下近代化和世俗化的絕佳樣本。(54)

【註】

(1)陳寅恪: 《柳如是別傳》,下冊,頁932,上海,1980。

(2)吳天任: 《澹歸禪師年譜》,頁67-68,志蓮圖書館等助印,香港,1988。

(3)澹歸: 《徧行堂集》卷三十四,<酬錢牧齋宗伯壬辰見寄原韻>,<又贈牧齋>。參見《越秀集》,頁14,南華社刊。

(4)錢謙益: 《牧齋有學集》卷二十一<憨山大師夢遊集序>,<嶺南刻夢遊集序>。頁869、871,上海,1996。又,澹歸《徧行堂集》卷十七<書費隱禪師遺囑後>:“猶憶牧齋宗伯,為憨山大師求遺稿,致書曹溪諸法屬,情辭懇切,能墮信者之淚。先華首為炷香作禮,亦以末法眾生,信根鮮薄,若宗伯師資之誼,真堪標榜。”

(5)劉偉鏗校注: 《肇慶星湖石刻全錄》,頁319-320,廣東人民出版社,1994。

(6)《憨山大師年譜疏注》,臺北,考古文化事業公司,1988。

(7)(44)姜伯勤: <大汕的澳門南海航行與唐船貿易圈中的禪宗信仰與媽祖禮拜>,《學土》卷一,廣東高等教育出版社,1996。

(8)鄭煒明、黃啟臣: 《澳門宗教》頁16-17,澳門基金會出版,1994。

(9)成鷲: 《紀夢編年》。

(10)(43)鄧之誠: 《清詩紀事初編》上冊,頁295,上海古籍出版社。

(11)陳樹榮、黃漢強主編: 《林則徐與澳門》,頁329。

(12)濠江客: <蓮峰廟“一古四多”>,《澳門圖説》,1979。

(13)屈大均: 《廣東新語》,《屈大均全集》,人民文學出版社,1997。

(14)(16)(20)李鵬翥: 《澳門古今》,頁89-90,香港,澳門,1986。

(15)章文欽: <澳門與中華傳統文化中的保護神>《澳門媽祖信俗歷史文化討論會論文》,頁63,澳門,1995。

(17)〔清〕丁易、釋跡刪: 《鼎湖山志》,江蘇廣陵古籍刻印社。

(18)《鼎湖山志》卷二,<開山主法棲老和尚行狀>,頁251。

(19)《鼎湖山志》頁251,參見劉偉鏗校注《肇慶星湖石刻全錄》,頁282。

(21)《鼎湖山志》<第二代在犙和尚傳>,頁284。

(22)(29)(30)(32)(33)(34)《鼎湖山志》頁299、300;287-288;300;415;416;410。

(23)《明嘉興大藏經》,《鼎湖山木人居在犙禪師剩稿》卷三,頁493,臺北,新文豐出版公司。

(24)(25)(26)同上書,頁483;498;494。

(27)李鵬翥前揭書,頁92。

(28)章文欽前揭書,頁66。

(31)《鼎湖山木人居在慘禪師剩稿》,頁501。

(35)陳垣: 《明季滇黔佛教考》頁86,北京,1962。

(36)江燦騰: 《晚明佛教叢林改革與佛學諍辯之研究--以憨山德清的改革生涯為中心》臺北,新文豐出版公司,頁138,參見同氏《明清民國佛教思想史論》,北京,1996。

(37)馬國維: <明季粵佛教考·概論>,見《廣東文徵續編》,頁187。

(38)阮元《廣東通志》卷328。

(39)馬國維: 《明季粵高僧傳》,<前序>,《廣東文徵續編》,頁215。

(40)成鷲事跡: 參見冼玉清先生《廣東釋道著作考》,頁584-596,廣州,1995。

(41)成鷲: 《紀夢編年》。

(42)印任光,張汝霖: 《澳門紀略》。

(45)(46)(48)章文欽前揭文,頁63;65;74。

(47)章文欽前揭文,頁72、163,該題名碑記係鄭煒明先生抄贈章文欽先生。

(49)李鵬翥前揭書,頁91。

(50)見《文化中國: 理念與實踐》,臺北,1994。

(51)姜伯勤: <論石濂大汕與覺浪道盛>,《澳門佛教》1995(1)(2)(3)期。

(52)參見註(1)。又見: 姜伯勤<大汕大師與揮宗在澳門及南海的流播>,《文化雜誌》中文版十三、十四期,澳門,1993。姜伯勤<石濂大汕與方以智>,見《嶺嶠春秋》,北京,1994。

(53)姜伯勤: 《陳垣先生與明清之際嶺南僧傳研究》,廣州,暨南大學出版社,1994。參見: <論木陳道愍--潮陽大埔林莅與清初禪宗史>,《潮學研究》(1),汕頭,1993。

(54)姜伯勤: <明清之際嶺南禪學與南方文化--嶺南揮學史之一考察>,見《文化中國: 理論與實踐》(《允晨叢刊》)之(55),臺北,1994。

*姜伯勤,廣州中山大學歷史系教授,博士研究生導師。