對一個歐洲傳教士來説,在耶穌會傳教的風火年月裡到中國去可不是一件容易的事情(1)。按理説,如果一切順利,從里斯本乘船到印度果阿,在果阿要作長期逗留以等候下一批去中國的船隻,然後再到澳門,整個航程總共需要八個月左右(2)。然而傳教團從歐洲任何一座城市集中到里斯本出發,為確保旅途安全,避免路上出事,甚至還可能在中途停留,如果再加上這些時間那就不是幾個月而是一年甚至兩年了。這意味著路上實際逗留時間在動身前是根本不可能計劃在內的。因而許多人雖出發了,但卻很難到達目的地。在1581-1712年間有249名耶穌會傳教士從歐洲來到了中國,但至少有127人死於路上,死亡率約佔三份之一(3)。乘船去中國中途改去其它地方幹別的事者並不罕見,不管是暫時還是永久性的都在進一步減少傳教團的人數。1617-1618年尼古拉·特里奧(漢名金尼閣)神甫特別招募了二十二名會士組成去中國的服務隊,但是祇有八人真正到了中國,這是一個很好的例子(4)。在這個明顯事實的背後有著驚心動魄的人間故事,這是一個漫長、單調而沉悶的故事,這種沉悶氣氛也許會在瞬間被興奮和危險打斷,成為悲喜交集的故事。這尤其是一個涉及決心和毅力的故事。本文力求通過調查,較詳細地披露一點肩負傳教使命的三位航海者在17世紀早期前往中國的故事,把他們的親身經歷如實地寫出來。

當然會要求從海上到亞洲傳教目的地的教士們把自己旅途情況寫下來並寄回歐洲的(5)。根據格奧爾格·許霍哈默爾和約瑟夫·威基神甫編的旅程表,我們可以清楚地看出有相當一部份這樣的記述已經整理出來,而且有許多保留了下來,但是,給人的印象是里斯本到果阿的航程遠比果阿到澳門的平常(6)。人們認為,這些旅途記實是由以耶穌會牧師、會友和見習修道士組成的一支四十二人小分隊在1629年離開里斯本去中國的船上寫的。這隊人馬中的三人,其中的多米尼克·勒熱納霍姆(譯者)神甫犧牲在印度,其餘二人已安抵中國,並在此服務多年,他們就是阿戈斯蒂諾·圖蒂斯基尼(漢名杜奧定)和特蘭奎洛·格拉塞蒂神甫。1629年里斯本至果阿的船隊按規模説是當時比較大的一支,有九艘船,三艘大商船和六艘西班牙大帆船。船隊司令葡萄牙利尼亞里什的伯爵總督,其副司令為多姆·弗朗西斯科·德梅洛·德卡斯特羅,此人為獨眼將軍,有相當的聲望和經驗。這次航行的大致情況可作如下簡要介紹(7)。整個船隊是在4月3日離開里斯本的,除了在莫桑比克島停留十天外就直接抵達印度果阿,各類船隻在經過大約七至八個月的航行後都分別在1629年9月24日到10月22日之間抵達果阿。這次航行都是嚴格按照傳統航線行駛的,所花時間並不比尋常多些,船隊在行進中遇到了一系列災難,許多人因此而喪命,如受到壞血病的突然襲擊,兩隻大帆船被毀,其中一隻在靠近好望角的汹涌海面上沉沒,另一隻在莫桑比克海峽擱淺。勒熱納霍姆和杜奧定當時就在後一隻船上。

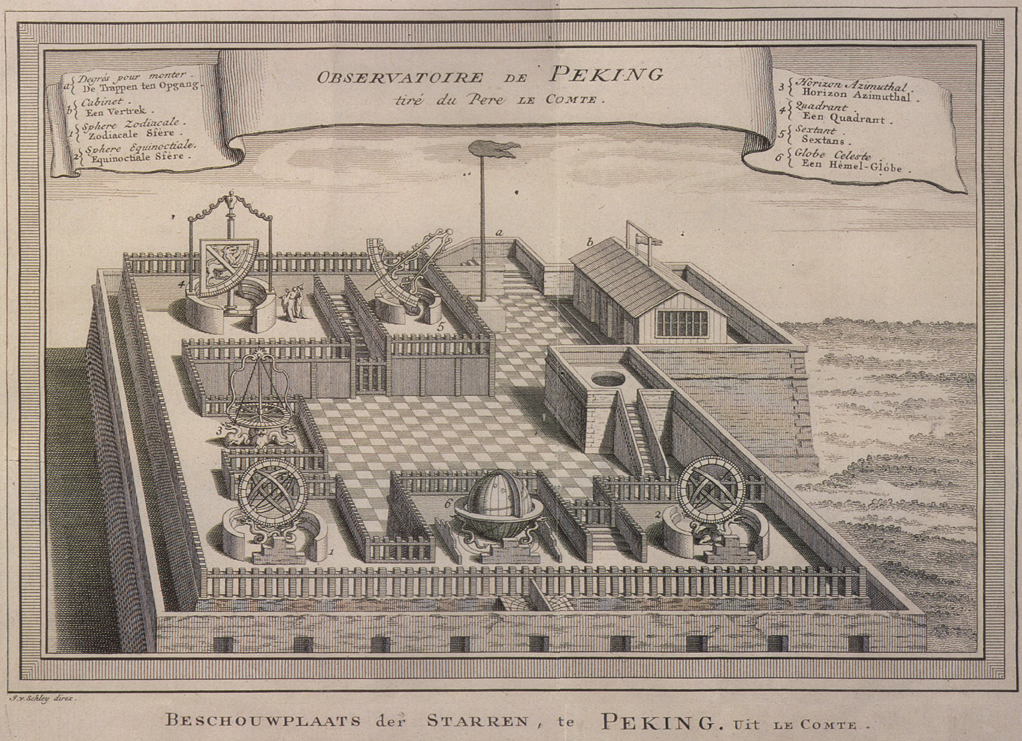

南懐仁神父於1669-1673年間改建的北京觀象臺全景

選自《大三巴牌坊:永垂青史的紀念碑》頁144

南懐仁神父於1669-1673年間改建的北京觀象臺全景

選自《大三巴牌坊:永垂青史的紀念碑》頁144

勒熱納霍姆

據最早記述的人説,多米尼克·勒熱納霍姆神甫是在聖尼古拉斯德堡出生的法國瓦龍人。該神甫的出生地是在洛林的南錫附近的小鎮,距法國和德國的邊界不遠。我們對他早期生活知道不多,他似乎祇在法國北部生活(8)。1613年他入魯昂的修道院作見習修士,招募中國傳教士之前在雷恩神學院任文法、人文和修辭學教授(9)。1626年年底某時,他搶先徒步到巴黎,從一個叫做拉弗萊什的地方踏上了去澳門的漫長道路。他在巴黎向耶穌會教區大主教作保借了為數不多的二百法朗作路費,還從羅什富科先生私人處得到二十枚銀幣的資助(10)。後來做家庭輔導教師到了馬賽。他的路線大體上是直接的,即途經特魯瓦、索恩河畔沙隆、第戎,再經羅訥河谷到阿維尼翁。在這裡他加入到其它旅行者隊伍之中,其中的艾蒂安·勒費夫爾神甫也是去澳門的教士,後來在中國幹得很出色,名氣也很大(11)。

至於馬賽之行還算順利,但打那以後就碰上了許多困難和麻煩。這隊人馬原打算從馬賽直接坐船到里斯本,他們兩次啟航,但每次都被逆風阻攔而返回港口,這樣他們實際上在馬賽停留了整整一個月。在第二次出發失敗後不久,有七名也是到東方傳教的意大利教士由熱那亞到了馬賽。這兩股隊伍隨後合在一起了,很快決定步行到里斯本。這是根據勒熱納霍姆的意見,主要是為了幫助意大利人,因為他們的路費已經用光,無力再支付船費(12)。

他們的主要路線是由馬賽到佩皮尼昂城堡的岸邊小路,他們按時成功地走過了阿爾勒、艾格莫爾特、蒙比利埃和勒卡特等法國南部風景優美的地方。每到一地,他們大都受到熱烈歡迎,不受限制地同當地教士交流。但是沿途也並非一帆風順,由於天寒,地面已結了很厚的冰,有時還遭到惡狗襲擊。過了佩皮尼昂就是比利牛斯山脈了。他們過山時大約是1626年12月20日,路上未遇雨雪,聖誕節前夕他們終於到了巴塞羅那(13)。

從巴塞羅那到馬德里路上他們僱了十二頭騾子,十七天就走完了全程。大部份晚上他們祇得擠進小棧睡上一夜,通常祇有麵包和果酒。途經蒙塞拉特山時他們對宏偉的修道院及其富麗的祝福儀式驚嘆不已。這整個地區都同聖伊洛內修斯·諾沃拉修道院聯繫在一起了,而勒熱納霍姆真後悔沒能去看看曼雷薩。這是他們路程中天氣最惡劣、道路最崎嶇的時候,在這高低不平的小路上行走,步履艱難,稍不留意就會絆倒。一次他們遇上了兩個強盜,強盜們用火繩槍瞄準他們,勒令交出財物。後來在阿拉貢的山裡他們迷路了,往前走是萬丈深谷,但是天無絕人之路。這時,兩個拾柴火的男孩突然出現在面前,把他們領出了絕境。隊伍中有些人深信那兩個孩子是真正的天使。儘管他們確實被天使領出了險境,但是勒熱納霍姆卻不太同意這個説法(14)。談到塵世間的事情,即在西班牙境內極為艱難的處境或類似情況時,勒熱納霍姆認為,強行索要買路錢,必須送上物品、騾子甚至現鈔方能被放行,這都是司空見慣的。在進出各公國時都要在無數城鎮、橋頭和渡口留下買路錢,任何不滿的抗議言行,會導致無休止地延誤時間(15)。

1627年元月1日到達萊里達,爾后是薩拉哥薩的阿拉貢省城,他們在這裡停留了二天。下一站是卡拉塔尤,接著是馬德里。卡斯蒂利亞的省城是一座有很多紅磚房子的小鎮,一座漂亮的城市公共廣場四周都是畫廊,在廣場上可見到樓群。但是教會學院倒並沒有給勒熱納霍姆留下深刻的印象,而且每人每天要收費一個銀幣,因此祇好盡量縮短逗留時間。離開馬德里後往西走,在奧羅佩薩受到了當地教會學院熱情的接待,但他們對下一步的路線卻舉棋不定。幾乎可以肯定他們越過邊界前往葡萄牙的南方,或許由巴達霍斯到埃爾瓦什,也就是到勒熱納霍姆在記述中提到過的上阿連特如省的埃武拉。勒熱納霍姆在這裡找到了教會學院,是恩里克王建造的,教堂座落在橙樹、檸檬樹和香椽樹掩映的漂亮花園中,給他留下了深刻的印象。這座雄偉的教堂非常華麗,其教規也比其它主教的豐富得多(16)。這批遠行的傳教士們在此發誓,元月20日一定要上路,因此在1627年元月31日終於到達了里斯本。從離開馬德里算起總共祇用了十二天。

如果里斯本是勒熱納霍姆一行歐洲之行的最後一站,那也並沒有讓勒熱納霍姆失望。他認為里斯本是繼巴黎之後的基督教世界中最大、人口最多、最富庶的城市,而聖羅克的耶穌天主教教堂“比我在西班牙見到過的所有教堂都漂亮”。然而,勒熱納霍姆一行人太多,不能在里斯本的教會學院多逗留幾天,因此不久便兵分兩路了。一部份人到了科英布拉的耶穌會,其餘的則去了埃武拉,他們分別在那裡等候可望於1627年3月底或4月的赴印船隊。然而卻又出了新的問題。在元月份葡萄牙船隻在大西洋強烈的風暴中損失慘重,因而祇能提供一隻當年去果阿的大商船和一隻輕型帆船(17),無法運載要橫渡遠洋的大批教士,雖然國王已經批准了三十四名教士的座位,但也無濟於事,因為祇有八個人能夠上船。早已隨一部份人去科英布拉的勒熱納霍姆,3月初返回里斯本時得知了沒有自己船位的消息後祇好留在葡萄牙靜候1628年下一班船隊了。

這時的勒熱納霍姆得考慮今後一年該做甚麼了。他在科英在拉教書、講道和研究,把時間安排得滿滿的,而且深信可以堅持下去。他認為自己可以做一些譯成拉丁文的工作,利用這個機會把自己同葡萄牙人的生活方式融為一體。他已經給自己起了個葡萄牙人名字:多明戈·德聖尼古勞,這是根據他的出生地而起的(18)。然而整整一年的逗留使他不得不為生活上的花費而著急,這可是一個非常棘手的問題。1627年3月有十五名傳教士也在科英布拉等候去果阿的船,他們已花完了1,000埃居的法朗銀幣,而他們在葡萄牙的生活費毫無著落並且還要解決船費。至於後一項花費,每人必需兩套衣服,一套熱帶穿,一套寒冷時候穿,但還不包括床上用品、書籍、輕便聖壇、食品與藥物。此外他們還得付船上床位等費用。這樣算來十五人總共需要5,000埃居,可是王國政府祇能提供400埃居(19)其餘的錢從何而來呢?

儘管勒熱納霍姆認為應當尋找資助,但他並不急於發表意見。為此他於1627年5月回到科英布拉並向波爾多教區紅衣主教德索迪斯致函要求支持這次傳教活動,並許諾將把此行的奇聞軼事寫成報告寄給主教大人。“我們的船在靠岸時出事了。”(見附註)(20)他對德索迪斯這樣説道,顯然指的是這次被迫長期等候的事情。這真是一句意味深長的話,因為勒熱納霍姆的船真的出事了(21)。致德索迪斯紅衣主教的信仍無回音--這是我們根據勒熱納霍姆記述中得到如此直接的最後的話了。其餘有關他的故事都是從他同船伙伴杜奧定記述裡提取的隻言片語加以整理而成的。從杜奧定的記述中我們得知勒熱納霍姆等了一年後於1628年隨印度船隊走了,祇知他四個月後又回過里斯本,因為船在巴西伯南布哥附近海面出事而取消了預定航行。直到1629年,經過第三次努力,勒熱納霍姆才成功地登上了去印度的航程,這次乘坐的是聖地亞哥號大帆船,然而這位教士卻一去不復返了。

關於聖地亞哥號航行情況及其在莫桑比克海峽遇難一事,杜奧定後來有過詳細記述。可以説勒熱納霍姆同杜奧定以及大部份其它遇難船隻其實已經脫險並且被送到了莫桑比克葡萄牙人居住區,他作為難民受到了莫桑比克耶穌會熱情友好的歡迎。勒熱納霍姆和杜奧定康復後欣然應邀到當地耶穌會佈道、聽懺悔。勒熱納霍姆或許祇肯在此停留幾個月,然後等新的船隊出發時到印度,再去澳門和中國,但並沒有如願,正因為如此又釀成了他脱離其他船隻的個人悲劇:馬達加斯加島事態的發展是如此突然和出人預料。

葡萄牙人早在1500年就知道馬達加斯加了。當時航海家卡布拉爾的一名船長迪奧哥·迪亞斯就沿其漫長的海岸航行過。一百三十年來葡萄牙航海當局對該島的興趣一直時高時低,因為對於葡萄牙人來説,這個印度洋島國太偏遠了,未必能激起他們多大的興趣。然而非官方的接觸卻發展平穩,因為被大洋包圍的馬達加斯加有豐富的大米和其它資源可供在東非的葡萄牙居民享用,此外還有日益發展的重要奴隸市場。到17世紀初能在馬達加斯加見到葡萄牙商人和冒險家熟悉的身影,尤其在西北和東部沿海地區。葡萄牙商人在這裡做投機買賣,傳教團往往也不甘落後。多名男女修道士以及後來的耶穌會教士已經設法把基督教佈道活動傳入馬達加斯加,但都不太成功(22)。

非常幸運的是,正當勒熱納霍姆準備安置在莫桑比克耶穌會教士住所時,重新燃起遠行的希望。機會雖來了,但沒有甚麼把握。這是由一起綁架事件引起的(23)。就在船隻失事,生還者被救之前不久,葡萄牙商人抓獲馬爾加什王、薩達的廷吉馬羅的兩個妻子。該王當時以最富有及在馬達加斯加西北最有權威的國王而出名(24)。這兩個女人被帶到莫桑比克接受了洗禮,其中一個還為綁架者生了一個兒子。人們並不感到意外的是,廷吉馬羅對這種挑釁行為極其憤怒,決心先斷絕同葡萄牙人的一切商業往來,接著殺死來到這個王國的所有葡萄牙商人。然而一個長期服侍國王的葡萄牙貼身保鏢勸説國王,讓他相信向多姆·努諾·阿爾瓦雷斯·佩雷拉,即後來的索發拉葡萄牙人首領,派使節是個更好的辦法,勸其將女人交回。根據保鏢的建議,國王派出使節並向佩雷拉許諾,如果把女人送回薩達就允許葡萄牙人以基督徒身份在這裡自由生活,並且還可以帶一名神甫來。佩雷拉接受了使節的意見後召集會議考慮適當對策。與會者認為同馬爾加什王國中最重要的一個建立教會聯繫,機不可失,接受廷吉馬羅的條件是明知的。會議也要求耶穌會相應地提供一名神甫,至於選派何人前去需要慎重考慮,因為當時常常是人員短缺。莫桑比克神學院院長趁機以《聖地亞哥》號沉船中生還者是天助的為由,舉薦了勒熱納霍姆。

如同一切可能都會發生的那樣,勒熱納霍姆發現自己對被委托的重任也是以一種憂心忡忡的心情接受的。他得到了一個簡短的通知,單槍匹馬地在一個他不熟悉的小島山坡上建一座教堂,這是他始料不及的。他不會説當地的話,那裡的統治者難以捉摸。十多年前另一位耶穌會教士路易斯·馬里亞諾神甫曾到過這裡,但他並沒有能夠給今天可能要建造的基督教教堂打下任何基礎(25)。然而憑著一名耶穌教傳教士特有的堅軔不拔的精神,勒熱納霍姆接受了這個辣手的差事,出發到馬達加斯加。他在薩達海岸登陸並帶上了那兩個被綁架的女人。她們精神很好,臉色也不錯,這算他前來的見面禮和重要證據了。勒熱納霍姆上岸後直奔距海岸幾公里的一條內陸河畔的都城安科拉。勒熱納霍姆在首都的使命進展開頭還是令人鼓舞的。他受到了廷吉馬羅的接見。國王表示勒熱納霍姆可以在山坡上選一個位置和環境都不錯的地方建教堂,還答應為工程提供一切幫助。然而可以明顯看出,教會工作開始階段進展如此快,這幾乎全憑廷吉馬羅的支持,國王的旨意無疑是高於一切的,對教堂建設極為不利的是廷吉馬羅當時年事已高,接見勒熱納霍姆後不久便病倒了。教堂一事顯然也因此告吹了。這時勒熱納霍姆多次設法謁見廷吉馬羅,但都被擋駕了,老國王臨終時的皈依願望也未能實現。國王之死最終不僅對處於該地搖籃期的教會活動一個重要打擊,也給勒熱納霍姆帶來殺身之禍。因為根據當地習慣新故的“熟人和朋友”要與死者同穴(26)。勒熱納霍姆察覺出事態的嚴重性,立即搭乘首班航船出逃了。這是一艘穆斯林商船,他隱入一批穆斯林商人中逃離薩達,駛向古吉拉特岸邊的葡萄牙港口第烏了。

勒熱納霍姆倉促逃離薩達,尤其是不能返回東非一事令莫桑比克教會當局高興萬分。為此代管該教區的牧師很快又派了一位神甫填補他的位置(27)。而勒熱納霍姆也暗暗為之高興,上天有眼,英明的主又一次拯救了他,一定還會在去中國的路上再助他一臂之力的。他到印度後由第烏很快從南方到葡萄牙人聚居地勃生,在那裡受到歡迎並且被請進當地耶穌會教會學校。凡過往教士都會明顯遇到這種情況的,當地大主教指示他留在教會學校,因為勃生的教士們大多染上了疾病,命在旦夕,極需補充人員,勒熱納霍姆發現自己的目標再次受阻非常失望。事實證明高水平的神職人員此時多麼急需,這時也正是勃生地區瘟疫流行的時候,勒熱納霍姆不幸染疾,健康急劇惡化,終於死在勃生的教會學校。死期不明,但確實死在去中國的半路上。

杜奧定

杜奧定1598年生於意大利薩爾扎那一個利古里亞小鎮,1662年進入羅馬耶穌會前曾受過教規和民法的教育。當他出發去遠東時大約30歲(28)。杜奧定和勒熱納霍姆乘坐聖地亞哥號大帆船結伴而行。到中國不久,杜奧定於1631年11月致函羅馬天主教耶穌會會長報告了在船上的親身經歷。其信件用葡萄牙文書寫,有整整十七頁紙的描述,此件現存羅馬教會檔案館(29)。

杜奧定1626年由羅馬出發開始了他漫長的中國之行。他和兩名意大利教友先到了熱那亞,同在那裡的其它四名神父結伴而行(30),隨後搭乘大帆船去馬賽。但因風暴和逆風這次航行竟耗時大約一個月。在船上每天得付一個埃居,因此船到法國後他們的路費就幾乎花光了。在馬賽他們遇上了一批法國教友,其中就有勒熱納霍姆。勒熱納霍姆第一次見到這些意大利教友時,寫道:他們“瑟瑟發抖,憔悴、消瘦、簡直慘不忍睹”(31)。他們同里斯本那段路上的經歷已在前面講過了。

耶穌會傳教士們預訂1627年去印度的船位不成後,杜奧定祇好到科英布拉耶穌會教會學院從事研究和佈道,又整整等待了十二個月。1628年初,他回到里斯本搭乘多姆·弗朗西斯科·馬什卡雷尼亞什的新一班赴印船隻。他詳細描述了教會為他和其它到東方傳教的教友們照例舉行的盛大送別儀式的場面。這批遠行的傳教士在神父、教友和教會學校的學生們的陪同下列隊到市中心,穿過蒙德古河上的橋,登上聖母小教堂的台階。教區長祈禱後發表了扼要生動的講話,並按慣例互相擁抱(32)。杜奧定乘坐的多姆·弗朗西斯科的船隊於4月20日啟航,可是四個月後又返回了里斯本,因為根本無法在巴西的伯南布哥靠岸。這次受挫後,杜奧定祇好在埃武拉的教會學校打發1628年餘下的時光。直至1629年才又一次登上遠航的船隻。杜奥定自離開羅馬以後足足被耽誤了兩年半的寶貴時間。

杜奧定同勒熱納霍姆登上聖地亞哥號立即投入了對船友們進行心理與生活方面的服務工作。船上有四百名乘客需要照料,當然其中不乏“正人君子”,但其餘則陷入痛苦和絕望之中,屢有犯罪行徑,暴力也在船上發生(33)。這兩名傳教士無論許可與否,每天照例做彌撒,聽懺悔。他們安慰病人和垂死者,以緩解他們的緊張與恐怖,夜以繼日地守候身旁。他們還設法提高整船乘客的道德風氣,不遺餘力地安撫那些咒罵者。對於慣犯先是規勸隨後是懲罰,讓老水手揍那些年輕罪犯。對爭吵先制止,後調停,使暴跳如雷者冷靜,使絕望和恐懼者增加信心。在這些危急的日子裡他們忘我工作,直到累垮為止。聖地亞哥號在穿越赤道無風帶時受到壞血病襲擊,初期還祇有五人患病,但後來對健康每況愈下的神甫來説是一個嚴峻的考驗,杜奧定和勒熱納霍姆兩人為此盡一切可能使事態減輕,他們日夜奔忙於船艙裡和甲板上,照料和撫慰患者和奄奄一息者,常常被迫躺在滿是糞污和惡臭的甲板上聽懺悔。杜奧定要求自己,儘管牧師和他倆都病了,但仍要設法保證,不讓船上四十一人未作懺悔就升天堂(34)。然而這絕非易事,旗艦上的一名機械師托拉爾就抱怨説,船上那麼多要死的人,牧師們哪能都照顧到,許多人沒有作懺悔就死去了(35)。

船走得慢,因為長時間裡祇有微風或逆風。然而兩股風暴卻在好望角附近相遇了。在這裡,他們看見了四艘荷蘭大商船,顯然雙方都不想對抗,故沒有發生衝撞行動。這支船隊向納塔爾岸方向駛去,一路順風地駛進莫桑比克海峽,莫桑比克堡的茅屋小舍已歷歷在目。但是好景不長,船隊受到突然變向的大風襲擊,被吹回九天的航程。1629年9月7日晚十時天氣異常平靜,聖地亞哥號突然撞到水下暗礁,船裂聲如雷嗚,這個可怕的時刻後來一直深深印在杜奥定的心上(36)。

聖地亞哥號觸礁後立即引起了全船的恐慌和混亂,毫無秩序和紀律可言,人人祇顧自己逃命,船上完全處於混亂狀態,無人指揮了。船長在事發後同大部份海軍官員划著船上僅有的一隻救生船逃走了。我們這兩位傳教士堅守在受重創的船上設法維持秩序,他們輪番使用一切實用的和信仰方面的手段來拯救難民。杜奧定首先説服水手長和他的伙伴把折斷的桅杆砍掉以減輕船的負擔,然後把聖物掛在水面上,乞求大海拯救蒼生。兩位傳教士苦熬了緊張而悲哀的夜晚。勒熱納霍姆不顧生病發高燒仍在船尾甲板上聽取狂亂的懺悔。杜奧定也盡力聽取懺悔,並分發他從意大利帶來的十字架和其它聖物以安慰惶惶不安者。黎明時他們發現快到一個低低的小島了,其實這是若昂·迪諾瓦島。這時人們開始用各種方法上岸。然而三天來,杜奧定自己仍留在船上,沒吃沒喝,精疲力盡得嘴巴都不能張開了。直到最後他才身穿背心和內褲奮力向海島游去。當他往安全的高處爬去時,腳被珊瑚割破了。這次觸礁事件奪去六十多人的生命,其餘的人或游泳或跋涉,或乘木筏上了若昂·迪諾瓦島。

在若昂·迪諾瓦島上的脱險者幸運地找到不少食物,那裡有龐大的鳥群、魚和無數的蟹,還有一些巨龜,龜卵和蛋比比皆是。杜奧定不得不制止一些貪婪的幸存者捕殺肥大的野鴨而祇取食鴨肝的作法。有一個人為烤鴨肉竟引起了一場大火,火勢無法控制整整燒了十天,驚跑了許多鴨群。在被困在若昂·迪諾瓦島上的日子裡,杜奧定面臨著倖存者中可怕的無法無天、失去控制的局面。他本人也險遭一個揮舞船工大刀的人殺害,這個人一直忌恨著他。然而,聖地亞哥號幸存者的困境經過那些乘船先期逃到莫桑比克大陸的人傳了出去,因此當地慈善機構派了救生大舢板把島上落難者接走了。1629年11月3日,幾乎在失事後的兩個月,杜奧定和他的船友們才終於回到了實實在在的陸地上(37)。

杜奧定是在出乎預料和十分緊張的情況下到達莫桑比克的,但是被迫在人跡罕至的東非海岸葡萄牙前哨基地停留卻是去中國的傳教士們的尋常經歷。杜奧定和勒熱納霍姆都受到當地教會團體的歡迎,並得到衣食住行的照顧。

儘管他們急著要去遠東,但都因教區首長挽留而多住了一些日子,以幫助他們解決人員缺乏的困難。勒熱納霍姆同意做祈禱和聽懺悔,杜奥定教拉丁文和神學(38)。杜奧定在此停留半年後終於乘上了去果阿的船。

像在莫桑比克一樣,果阿的教長也要求杜奧定在這裡居留一年。於是他發現自己有幹不完的神甫工作,特別是日夜聽取人們懺悔(39)。七個月後杜奧定找到教區首長,勸其放他到中國傳教團傳教。教長答應後,他便乘船到了澳門。1631年11月他很快進入中國內地,這時他已離開羅馬五年多了。杜奧定先後在上海、長沙、西安和福州傳教,幹得很出色,還為自己起了一個響亮的中國姓“杜”。經過許多冒險和很有價值的傳教活動後,死神在1643年終於在其年僅四十五歲時把他帶走了。真是無獨有偶,當初聖地亞哥號觸礁後他幸運地逃脱了,而今竟又被淹死了。這幕悲劇發生在由福州到澳門距離相對較短的航線上。當時杜奧定所在的船遭到了海盜襲擊,杜奧定跳船試圖逃跑,然而他不會游泳,再也回不到岸上了。中國天主教徒後來找到了杜奧定的遺體,把他掩埋在福州海濱(40)。

格拉塞蒂

特蘭奎洛·格拉塞蒂神父1588年生於意大利北方城市摩德納。1629年4月3日他登上去遠東的諾薩·森霍拉迪·聖母號商船時已四十五歲了。對他早期情況我們知之不多,祇知道他1617年進過諾韋拉臘的耶穌教會,這是一個距他出生地不遠的地方,接著教了幾年文法,到他離開歐洲時已成了一名專職牧師(41)。令人不解的是他為何要在上了年紀時方萌發首次前往遠東的念頭,因為到中國或日本傳道的神甫們通常要年輕些。格拉塞蒂原打算去日本,結果卻選擇了中國。

格拉塞蒂關於他這次外出遠航經歷的記述可從他1630年2月19日在果阿附近的拉查爾耶穌教會學校寫的一封信中找到(42)。信是寫給迪奧尼焦·格拉塞蒂神父的,此人可能是他的叔伯或弟兄。特蘭奎洛·格拉塞蒂是一個敏銳的觀察家,有關他在船上和在印度等處看到的情況寫得十分生動。然而這封信祇寫了他乘船由葡萄牙出發直到抵果阿以後四個月的情況。該信告訴我們離開里斯本之前確實沒有發生甚麼事情,當然也沒有敍述由果阿到澳門間發生的情況。鑒於這個局限性,我們甚至無法肯定他是如何從意大利到葡萄牙的。或許如杜奧定和勒熱納霍姆前面所説,他可能就是在1626-1627年間從意大利來的那七名傳教士中的一個(43)。

如前文所述,乘坐1629年船隊遠航的耶穌會神甫兩、三人分坐一條船,以便在這漫長的航程上從精神上關照乘客和船員。他們也負責某些福利工作,比如分發救濟品和藥品等。格拉塞蒂被安排在聖母號船上,有兩位教友同他在一起,他們是塞巴斯蒂昂·埃維拉神父和艾蒂安·勒菲弗爾神父。埃維拉是一名老資格的葡萄牙傳教士,長期在日本工作,他正回日本教會任新的副會長。勒菲弗爾是一個法國耶穌會教士,他也主要是去日本,但像格拉塞蒂本人一樣也改赴中國,他後來在中國呆了許多年。在聖母號船上的也都是那年出航的耶穌兄弟會會員和見習修士們。前者有十六人,後者七人,他們結伴而行。他們住在船尾樓甲板上,受格拉塞蒂和其他另外兩名神甫管理(44)。

根據格拉塞蒂的描述,要設想出聖母號各段精確的航程是有可能的(45)。船離開里斯本後向南走了六個星期,沒有遇到甚麼大問題。5月12日船安全越過赤道,後又停十六至十八天。在這期間船上所有的人,從船長開始都病倒了,有大約二十名奴隸死亡,但很明顯的是葡萄牙人中卻沒有死者。6月16日格拉塞蒂生病了,自始至終都沒有完全康復。1629年7月7日船繞過好望角--實際上格拉塞蒂已經看到了--這又是一個好天氣,可是打這以後天氣越來越糟糕。8月17日船駛進莫桑比克海峽,馬達加斯加島海岸就在眼前。這時船不得不頂著北風前進,可是風太猛了,船又被推回了四、五天的路程。格拉塞蒂深怕船被風推到岩石上。幸好這事沒有發生,9月8日船在莫桑比克島的城堡下拋錨。在莫桑比克短暫停留後船又起錨朝果阿駛去了。10月18日船到果阿,沒遇到甚麼大問題,比第一艘僚艦提前了一個禮拜。

如果關於聖母號商船在1629年之命運的概述給人留下了包括格拉塞蒂在內的耶穌會教士乘客比較順利到達印度的印象,則這樣的印象需要改變。聖母號的航行比較順利從一定意義上看確實如此,與此相反的則是倒霉的聖地亞哥號了,兩隻船實際上都安全抵達果阿。仔細推敲格拉塞蒂的描述,人們祇能得出旅途舒適的印象,這對於不畏艱辛的耶穌會教士來説相去甚遠。17世紀葡萄牙大商船的設施是最典型的斯巴達克式,而格拉塞蒂的經歷也不例外。“我住在小單間裡,……太窄了,不碰人是無法動一動的。”格拉塞蒂如是説。小單間的空氣令人窒息,他每晚睡不足三個小時,密密麻麻的老鼠、蟲子不斷襲擊他(46)。像大多數乘客一樣,都自帶食物到船上,如鹹肉、烹用油、餅乾、瓶裝果醬、無花果和葡萄乾等。但是隨著時間的推移,食品越來越少了。格拉塞蒂注意到,即使每人花500士古度(銀幣),也是不夠的(48)。有的教士帶的東西被竊,因為船上小偷很多。快到好望角時餅乾已因存放一年而變質了。格拉塞蒂不能多吃鹹肉或魚,因此祇能喝肉湯,再補充點葡萄乾和杏仁以及果子醬。“為了活命”他還喝點果酒,但是酒的顏色不好,味道也不正,顯然是變質了。他很感激一些同船的意大利兄弟把食品分給他,還感謝船長,他有一頭母牛,幾隻閹羊和雞,並且“每周給我們鮮肉吃”(49)。

在如此艱難的情況下,格拉塞蒂及其它同事肩負的責任無疑是十分繁重的了。船上有六百多人需要照料,因而格拉塞蒂和埃維拉就挑起了這副擔子(第三個耶穌會神甫勒菲弗爾離開里斯本後大約一個月就調到另一艘帆船接替一名已故神甫的工作)。如同杜奧定和勒熱納霍姆,他們的主要工作當然也是心靈上的,比如做彌撒、聽懺悔、祈禱及其它涉及醫治靈魂的活動。除非海上風暴凶猛,否則格拉塞蒂就要在船尾樓甲板上做日常彌撒,這是一處臨時搭建的小教堂。他也把許多時間花在單調乏味的聽懺悔上,有時是聽從未懺悔過的人。他讓我們相信他把這看成是“向全船懺悔”的職責。由於每周的交流和懺悔很有必要,因此這也是一件並不輕鬆的工作。對格拉塞蒂來説,特別困難的是他後一段航程的工作,這時他因病身體特別虛弱,幾乎站不起來,但他仍然不拒絕任何懺悔者,因為他知道凡是來到他面前的懇求者都是快要死的人(50)。

17世紀葡萄牙商船隊的士兵和水手大多是低級、粗野、貧窮和未受過教育的人,往往有著強烈的犯罪意識。格拉塞蒂認為在這方面聖母號比西班牙大商船好得多。因為後者中的大部份人是從葡萄牙各類監獄中招募來的囚犯。他説這些人“全有梅毒和髒病”,沒錢、沒良心、不要臉,偷正盡力救助他的神甫時毫無內疚感(51)。同時他又表明了對這些人的同情,相信他們之所以偷盜是因為吃不飽肚子,因此在這種情況下懲罰他們是不對的。但是紀律是無情的,儘管比起別的國家某些船來説算不了甚麼。葡萄牙人不同於荷蘭人,連重罪犯他們都不責罵,認為這太殘酷而不是基督徒的懲罰。相反他們祇把犯事者放到海水裡,片刻後再將他拉上來。比較常見的懲罰是禁閉,因此聖母號的禁閉室從未空過。人一旦被關,見不到陽光和大海就會懇求格拉塞蒂出面向船長求情。

格拉塞蒂及其同仁肩負著掌管船上這個小天地福祉的重任,尤其是照顧病人。正如格拉塞蒂所説,他們扮演了靈魂醫生和臨時醫生的角色(52)。他們成了分發救濟品的人員,給那些病人和急需者多一些。他們還是監護人和醫療藥品的供應者。這後一個角色難當,因為葯品十分短缺。格拉塞蒂舉了一艘兄弟船上同行的例了:這位同行發現燒瓶和空藥瓶堆滿了他的整個單間。醫務人員缺乏的情況越來越嚴重,繁重的工作和責任都轉到格拉塞蒂和他同事們的身上子。除隨旗艦航行的總督私人醫生外,船隊似乎沒有合格的醫生,祇有理髮兼治牙的了,至於此人的醫術,格拉塞蒂不敢恭維。“船上無論誰病了,”格拉塞蒂寫道,“自己都會陷入極度痛苦之中,因為那位剃頭匠除放血之外甚麼都不知道。”(53)

由於旅途漫長,船上最大的健康問題是壞血病。這對人們的生命造成了極大的威脅。根據格拉塞蒂對聖母號船上壞血病泛濫時的詳細描述可以看出,這種病影響牙根,致使牙齒脱落,殃及雙腿,導致紅腫,出現了他所説的劇痛壞死症狀(其實是內出血)。壞血病還引起全身劇痛,有些患者還出現痴呆現象。格拉塞蒂談到有位患者時生動描述説:這位患者在船上來回走動,不斷大聲尖叫,默默地在胸前畫十字後縱身跳海了。船上有三十人死於這種“極其痛苦的尖叫”病(54)。由於壞血病肆虐全船,對海員、本國同胞和神甫等人造成了心理上的極大影響,全船隊八艘船上共有五百人左右染上壞血病經赤道無風帶時聖母號的死亡人數要少些,之後死亡雖然還在繼續,但無論是壞血病還是其它疾病死亡比例都在下降(55)。

其實,1629年船隊的所有耶穌會教士都在航行各個階段病過,多數還病得不輕。後者如埃維拉,幾乎喪命;還有格拉塞蒂和勒菲弗爾。格拉塞蒂健康惡化從六月間患上無名熱就開始了。當高燒持續時他感到像有許多石頭在“砸我骨頭”,他最初有出血症狀,後來讓人用毛糞石(解毒劑)醫治,但他幾個月後仍十分虛弱。他還得了一種極其疼痛的眼疾,“咳嗽很厲害,不好受,一刻也不讓我休息”,最終出現了不祥的壞血病徵兆(56)。

1629年聖母號上的耶穌會士們在惡劣條件下持續超負荷工作和過分緊張忙碌,而兄弟會會員、見習修士們也陪著神甫們度過了艱難的日日夜夜。除非祈禱,他們幾乎被嚴格限制在船尾褸的狹小空間裡,很少離開過。到了晚上,住人的地方被關上了,埃維拉和格拉塞蒂就守候在外面,隨時準備被人緊急叫走。白天,兄弟會會長、見習修道士們在規定時間內敲鐘、唸禱文。他們用許多時間審視自己的良心、懺悔、接受赦免和施行自我懲罰。格拉塞蒂説過,長時間單調乏味的航程的折磨或許會成為這些年輕聖職人員一大難題(57)。但是有些人似乎完全挺過來了,找到了發揮他們能量和才智的途徑。一位不知姓名但有事業心的葡萄牙兄弟不僅會做飯,而且還有説服人的口才,他成功地説服了許多人到格拉塞蒂處懺悔,包括一個最頑固的惡棍和一個先前曾揚言寧肯向魔鬼也不向耶穌信徒祈禱的人(58)。

有時候航程中的沉悶氣氛突然會因看見甚麼“水下怪物”而被打破,但是格拉塞蒂對類似這種情況卻並不十分在意。在去印度的路上他沒有看到甚麼特別的東西,甚麼稀奇古怪的鳥和魚他都沒有描述過。對他來説航行中最刺激的倒是在莫桑比克停留的十天:那小巧的催人欲眠的教區居住地,那座葡萄牙風格的城堡,尤其是那個由四名神父和一名兄弟會會員管理的樸實的茅頂會所。在停留的十天裡,他和他的伙伴就住在那裡。後來他又回憶起熱水浴時的甜美經歷,這又使他煥發了活力。它“給了我生命”,格拉塞蒂以感激的心情寫道,“我似乎又獲得了新生……”(59)。然而他眼中的莫桑比克島貧窮、荒涼,全是茅屋。此地乾旱缺水,椰子水就成了很好的飲品,這是“上帝施愛的結果,如同賜酒予意大利”。由此表明格拉塞蒂那次熱水浴是一種多麼奢侈的享受(60)。該城堡主要問題是管理和維修的問題。格拉塞蒂解釋説,內地有黃金、象牙和黑檀木,可供出口,也可以搞紡織品進口貿易(資金不會成問題)。

格拉塞蒂在莫桑比克短暫停留期間,關於當地班圖人,發表了許多難以理解的輕率議論,這表明他作為一名公認的傳教士還很淺簿,還有待於學習很多“別的”自己不熟悉的東西,並與之接觸。他形容這些土著人醜陋,頭腦特別簡單,甚至“不知道把自己的下身遮住”,他又補充説他們“肚皮特別大,像水腫病人一樣”。他們“十分愚蠢”,把火器當成甚麼妖術,還説甚麼葡萄牙人“舉起一根棍子,朝棍一頭看了看就發出叭的聲音,我們的人也就馬上死了”(61)。但格拉塞蒂也承認班圖人是一個無憂無慮的民族,喜歡跳舞並且跳個不停,他們這種興高采烈的舞姿甚至連石頭也會笑出聲來。

離開莫桑比克一個月後,聖母號到達果阿,格拉塞蒂一行受到了當地教會熱烈歡迎,主管神父在他們到達曼德維河時拿著花環同樂隊和神學院學生合唱隊一起去迎接他們。格拉塞蒂一行被領進一所僻靜的鄉村住地。他們身著印度服裝,宴會的盛況在此之前的六個月他們祇是夢想過。當格拉塞蒂四個月後在塞爾塞特拉查爾神學院往家寫信時還對這次盛大歡迎念念不忘。

格拉塞蒂對他周圍的生活習慣,五光十色的人們,豐富且不斷變換的陌生食物和異國的動物與草木都十分好奇。他要好好地探索果阿,認為這是一座漂亮、人口眾多、道路寬廣、房屋鱗次櫛比的誘人城市。他報道説,這裡祇有很少的葡萄牙人,但是據説有“十餘萬印度人”(62)。他生動地描述一些見到的重要景觀,當然也為耶穌會傳奇人物聖弗朗西斯·左拉有這樣一個好的安息地而自豪。左拉墓是新近才竣工的意大利式建築。聖母大教堂裡金碧輝煌,寶石五光十色。格拉塞蒂還拜見並擁抱了果阿新任大主教,因為不久前其前任去世了。格拉塞蒂同埃維拉及其他四位教友很快在拉查爾神學院內安頓下來。格拉塞蒂這時則埋頭苦攻日文,為去日本傳教作一般性的準備。他開始留長鬍鬚,他解釋説他和同行教友把自己扮成商人模樣正準備偷偷地潛入日本。很明顯,他並沒有被可能出現的重大危險嚇倒。其時有消息傳來,他的一名教友,意大利耶穌會神父巴蒂斯塔·左拉在日本以身殉職,這對他來説好像還是一個喜訊(63)。

根據現有資料設想格拉塞蒂離開果阿後的詳情是不可能的,提供有關他以後的傳教士生涯的詳情也是不可能的。但是他的命運仍可以提綱攜領式地扼要介紹。格拉塞蒂是在1630年航運季節搭船去澳門。(64)幾乎可以肯定,他們到澳門後才得到派他和勒菲弗爾二人不去日本而去中國內地的決定。毫無疑問,這是因為考慮到當時日本迫害傳教士的情況才改變的,加之偷偷地潛入日本也很困難。但這還有其它的原因。1630年對耶穌會教士來説是到中國的難得的機會,因為明王朝政府為了抵抗滿人的入侵而希望從葡萄牙得到軍事援助。因此耶穌會可以增派五名傳教士同澳門軍務人員一起到這個天朝王國,格拉塞蒂就是五名傳教士之一(65)。當年十月他到了中國,這正是他從里斯本出發後十八個月。格拉塞蒂被指派到江西南昌工作。打這以後的十四年,他都在南昌一帶活動。到了1644年滿人入侵時盜賊橫行,社會一片混亂,明王朝也隨之垮台,結局是如此突然和迅猛。格拉塞蒂正是在這種情況下被殘忍地殺害了,這顯然是一伙盜匪幹的。

結束語

勒熱納霍姆、杜奧定和格拉塞蒂三位神甫1623-1631年間旅行經歷説明到中國傳教是一個極其漫長的、代價高昂的過程。如果真能到達,那起碼要花上五年時間,這是為擺在前面的使命而承受更多磨難的一次準備。前面三篇記述清楚地表明執行傳教使命而長途跋涉的傳教士們都可能有此同感。在那艱難的航程中,種種苛刻要求被強加到他們身上,耗去了他們的時間和精力。其實,這同在中國的傳教團不相干。這些苛求可能要求他們永遠地偏離原來的目標,這樣的苛刻要求太難實現並且已經證明了是致命的。耶穌會教士們到中國去心目中的最大障礙不是昂貴的花費,也不是船上惡劣的條件。對於這些他們早已有了充份準備,而最大障礙卻是來自壓在他們肩上的額外負擔,並且還要他們同時承受多種摧殘,直到不堪重負而倒下。(66)在這點上,上述言論送給杜奧定是最合適不過的。杜奧定指出對傳教士來説最大的挫折莫過於離鄉背井“去幫助蒙昧的異教徒,讓他們懂得有關上帝和知識”,在遠洋船上肩負如此多的責任,而工作又如此繁重,許多人甚至因精疲力竭而死去,而“多年來追求的目標卻始終沒有能夠實現”(67)。

北疆譯

【註】

(1)在現代著作中,“missionary”一詞通常指在外國傳教機構的耶穌會士。葡萄牙文Missionario一詞在17世紀其實很少此意,missionante (missioner)倒是常見到。例如:Tudeschini,op. cit. note below. f.437.

(2)約翰·科雷亞-阿方索著:《耶穌會士信件與1542-1773年印度歷史》,孟買,1969,PP.27-8.

(3)數字引自約瑟夫·德埃涅書Répertoire des Jesuites de Chine de1552 a 1800,羅馬,1973. P.324。

(4)喬治·H·鄧恩:《巨人的一代:耶穌會教士在中國在明朝最後20年的故事》,鹿特丹,1962,PP.178-9.

(5)E·R·漢布韋:《一次典型的1633年里斯本至果阿航程》,載Vice Almirante A. Teixeira da Mota. In Memoriam第一卷,里斯本,1984,P.405.

(6)見喬治·舒爾漢默著,弗朗西斯·沙維爾,Ⅱ Seminário Intemanacional de Historia Indo-Portuguesa里斯本,1985,PP.5-17.

(7)我已在《航海史研究》(Studies in Maritime History. de. K. s. Mathew Pondicherry)1990,第143-58頁,中對航海作過詳細介紹。

(8)見“Relation d'un voyage de La Flesche à Lisbonne,en 1627,par le P. Dominique Le jeunehomme” in Auguste Carayon,Documents inédits concernant la Compagnie de Jesus,vo1.4,Poitiers,1864,PP.1-63.(Hereinafter cited as,Le Jeunehomne).

(9)勒·熱納霍姆,PP.55-56:François de Dainville,“Une lettre de Quête de 1627,杜奧定的報道略有不同,祇説勒·熱納霍姆是Balão de Nação和que tinha lido em Paris nove annos Rhetorica,見杜奧定致中國傳教團耶穌總會會長Nov.1631,Rome ARSI,Jap. Sin.115Ⅱ,ff.436-44v,(these quotations from f.437v)。

(10)勒·熱納霍姆,P.1.

(11)同前PP.2-3.

(12)同前P.3,亦見Tudeschini,f.436.

(13)Le Jeunehomme PP.3-6

(14)同前P.23,亦見Tudeschini,f.436v.

(15)Le Jeunehomme P.8

(16)同前PP.17-18.

(17)同前P.18

(18)1627年1月9日由多姆·曼努埃爾·德梅內澤斯指揮的葡萄牙大西亞船隊在法國海岸以外處被暴風摧毀,其中兩艘印度商船也失蹤了,這場悲劇在弗朗西斯科·德梅洛Epanáforas de vária história portuguesa,ed. Joel Serrão,Lisbon,1977. PP.119-2109一書中有生動記載。

(19)他打算翻譯布魯諾神父一部介紹航海新法的著作。Le Jeunehomme,P.40。關於他採用Domingo de São Nicolau一名,參看上書PP.55-56。

(20)同前PP.51-2.

(21)“Nous ayons fait naufrage sur terre. le pauvreté nous a arrêté”Dainville,P.290.

(22)多米尼加入Joao de SaoThomaz於16世紀80年代後期在馬達加斯加海岸某處匆匆建起一個傳教會,但他自己在1587年就死了,可能是被對他心懐不滿的穆斯林商人毒死的。Ethiopia Oriental,ed. Melo de Azevedo,Lisbon,1891. vol. I,PP.285-6,耶穌會教士路易斯·馬里亞諾和安東尼奧·德阿瑟韋多於1613-1614及1616-1617年先後兩度在馬達加斯加北部和西北部開展傳教工作,但顯然沒有發展。雷蒙德·K·肯特著:《1500-1700年間馬達加斯加的古王國》,紐約,1790,PP.70-3,179-83,有關馬里亞諾和阿瑟韋多的材料收入Collection des ouvrages anciens concernant Madagascar,ed. Alfred and Guillaume Grandidier,Paris,1903-20 vol.2中。

(23)下面關於勒·熱納霍姆赴馬達加斯加傳教的材料是取自杜奧定的,ff.448-4。

(24)據若昂·多斯·桑托斯説,馬達加斯加在17世紀初分裂成相互間戰火不斷的四十多個小國,Ethiopia Oriental. vol. I,P.284. 廷吉馬羅王國見:皮埃爾·韋蘭《北馬達加斯加文明史》,鹿特丹與波士頓,1986,PP.198-206和肯特《古王國》PP.80-81,使用“Tingimaro”一字是依據馬里亞諾的説法。肯特認為這不太像名字。如果真是,這就會作如下解釋,即:如杜奧定稱他“Tingimaro”,則他死時已有160歲高齡了,至少統治該王國達120年上下。Tudeschini,f.443v.

(25)馬里亞奧神父早在1614年就在馬達加斯加歷時四星期的傳教旅行中訪問過薩達。見肯特《古王國》頁180。

(26)見Tudeschini,f.444。韋蘭亦列舉了馬里亞奧1619年的信件,稱“土著人在其王死後通常把落在他們手中的所有外國人都殺掉”,《史學》雜誌頁203。馬里亞奧一位同事若昂·戈麥斯神父聲稱,約有3,000多人根據習俗被殺死以陪同死去的國王,無論葡萄牙人還是其它外國人無一可以倖免。見上P.204。

(27)該替換教士幾乎可以肯定就是馬里亞奧神父,他是1613-20年那次夭折的傳教旅行的為首者,見韋蘭《史學》頁204。

(28)見路易斯·菲斯特Notices Biographiques et Bibliographiques sur les Jesuites de I'Ancienne Mission de Chine,Shanghai,1932. vol. I,P.215。

(29)杜奧定的記述,見腳註9。

(30)Tudeschini,f.436

(31)Le Jeunehomme,P.3.

(32)Tudeschini,f.437

(33)同上,ff.437,437v

(34)同上,f.437v

(35)“Relacion de la vidade Capitán Domingo de Toral y Valdés” in Autobiografias y Memorias,ed. Manuel Serrano Y San,Madrid,1905,PP.491-2.

(36)Tudeschini,ff.438,438v

(37)指在若昂·德諾瓦島的觸礁及後來的經歷,見ff.438-443v

(38)同上,f.443v-444

(39)同上,f.444

(40)菲斯特,短評I,PP.215-216 Dehergne,Répertoire,P.276.

(41)見Dehergne,Répertoire,P.118,同上PP.207-8

(42)Copia d'una lettera delP. Tranquillo Grassetti scrita delle Salsete nell India 1630 al P. Dionigio Grassetti,Rome,ARSI,Goa 34 I,ff.34-38. 雖經不同人之手,而實際上是同一文本。現存倫敦大英博物館,書號為BL. MS. Ad.8712. ff.145-53v. 本文中所有參考材料均用英國圖書館的藏本,以下如Grassetti。

(43)關於前面的杜奧定和勒熱納霍姆兩節。然而格拉塞蒂指的是較早時的一封信,他在這封信中顯然已經描述了這次里斯本之行。Grassetti. f.145。格拉塞蒂這封信至今下落不明。

(44)Grassetti. ff.145.147.

(45)同上,passim,and especially ff.145v,148,149-150.

(46)同上,ff.146v-7

同上,f.1 46.

(48)同上,ff.147v,148.

(49)同上,f.146v.

(50)同上,f.147v.

(51)同上,f.145v.

(52)同上。

(53)同上。

(54)同上,f.146v.

(55)據托拉爾,“Relacion……”,P.492,

(56)Grassetti,f.148.

(57)同上,f.146v.

(58)同上,f.147v.

(59)同上,f.146v.

(60)同上,f.149.

(61)同上,f.148v.

(62)同上,ff.149,149v.

(63)“più di cento mila gentili”. 同上,f.151v.

(64)同上,ff.153,153v.

(65)鄧恩《巨人的一代》,頁206,頁216-218。

(66)菲斯特,短譯I. P.208.

(67)Tudeschini,f.437-v.

*Anthony Disney,哈佛大學博士,墨爾本拉脱貝大學歷史教授;印度-葡萄牙歷史國際研討會執行委員會成員,對葡萄牙在亞洲的歷史特別感興趣,發表過各種與這個論題有關的著作,在其目前從事的研究中,較突出的專著將由英國龍曼斯出版社出版的兩卷本《葡萄牙和葡萄牙帝國歷史》。