中西文化的交流源遠流長。但具有近代意義的中西文化交匯,則似是從葡萄牙於1553年(嘉靖三十二年)進入和租居澳門開始。以後西班牙、荷蘭、英國等西方國家接踵而來,於是中西的經濟、政治和文化發生了大規模的頻繁的關係,互相激蕩、互相滲透、互相影響、互相促進。而在16世紀中葉至18世紀末葉的歷史時期,澳門作為中國的領土、葡萄牙租居的特殊地區,不僅是東西方貿易的轉運港,而且是中西文化交匯的一座橋樑。本文旨在探索這一時期中西文化交匯的過程、內容及其規律。要説明的是,本文所説的中西文化是狹義的文化,即通常所説的哲學、科學、技術、文學、美術、音樂以至宗教等與精神文明有關的東西。至於廣義的文化和深義的文化姑且不論。

一、耶穌會士是中西文化的溝通者

耶穌會傳教士利瑪竇、湯若望和南懷仁 選自杜赫德《中國全誌》頁87

貿易的航道同樣是文化交流的通道。自從1553年葡萄牙人進入和租居澳門之後,迅速開闢了澳門-果亞-里斯本、澳門-長崎、澳門-馬尼拉-墨西哥三條國際貿易航線進行貿易。於是葡萄牙和西班牙等西方國家的商人紛至沓來澳門貿易經商,贏利發財。與此同時,耶穌會士(Societas Jesus,The Society of Jesus)也紛紛隨商人東來澳門,並進入中國內地進行傳教活動。1556年(嘉靖三十五年)耶穌會士公匝勒斯(Gregório Gonzales)先期到達澳門,接著在日本養老的神父巴達爾·撒加高(P. Baltasar Sar Gago)、狄野高·貝勒拉(Diego Pereira)、方濟各·貝勒茲(Francisco Perez)、代塞拉(P. Emmanuel Teixeira)及平托(F. André Pinto)等也於1560-1561年(嘉靖三十九至四十年)相繼來到澳門傳教,並於1565年(嘉靖四十四年)建立一會所,以後發展為聖保祿學院。1568年(隆慶二年)利比拉(João Baptista Ribeira)和利拉(Pedro-Boaventure Rivera)二人又抵澳門。據不完全統計,至此時已有十多個耶穌會士來澳門傳教了。鑒於澳門傳教活動業已開展,教宗庇護五世(Pius V)任命卡內羅(Melchior Carneiro)為澳門主教,並於1568年5月到達澳門持公開的傳教活動。卡內羅到澳門先後建立教堂望德堂(Igreja de Lázaro)為傳教基地,並建立仁慈堂(Santa Casa da Misericordia)、辣匝祿麻瘋院(Hospital de Lázaro)和拉法醫院(Hospital de Rafael),以收容無辜嬰兒和醫療病人為手段,吸引澳門華人信奉天主教。又鑒於澳門的公開傳教活動順利開展,1576年(萬曆四年)1月25日,教宗額爾略第十三世(Gregorius XⅢ)承葡萄牙國王士巴斯梯斯(Sebastião)的請求,頒佈詔命:成立澳門教區,負責管理中國、日本和安南等地區的傳教事務,直接受果亞宗主教統領。澳門即成為東方最早的天主教基地。為手段,吸引澳門華人信奉天主教。又鑒於澳門的公開傳教活動順利開展,1576年(萬曆四年)1月25日,教宗額爾略第十三世(Gregorius XⅢ)承葡萄牙國王士巴斯梯斯(Sebastião)的請求,頒佈詔命:成立澳門教區,負責管理中國、日本和安南等地區的傳教事務,直接受果亞宗主教統領。澳門即成為東方最早的天主教基地。

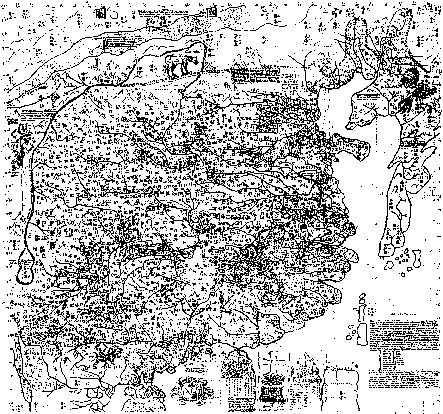

中央帝國圖是中國最著名的一幅手繪地圖 第一幅複製件是由耶穌會士摹製以便向歐洲介給中國據説它的首幅摹本是1643年進入中國的波蘭籍耶穌會士卜彌格

1578年(萬曆六年)耶穌會東方視察員兼副主教范禮安(Alexendre Valignani)來澳門視察傳教情況,得悉耶穌會士滯留澳門未能進入中國內地傳教的主要原因,是他們不懂得中文漢語,於是他寫信給果亞的印度區長雷斯(Vincent Ruiz),極力要求和推薦主張用中國語言文字對中國傳教的羅明堅(Michel Ruggieri)來澳門傳教。經批准羅氏於1579年(萬曆七年)7月22日抵達澳門。在這裡請一位中國畫師教學中文,而卡內羅主教則教他習熟中國禮儀:

在謁見長官的時候要跪著;要磕極深而又經過功夫很長的頭;在提到別人的時候,要用讚美的口吻;在說起自己的時候,卻要用謙卑的詞句。(1)

羅明堅在澳門學習了二年二個月,掌握了中文單字12,000個,和熟習了中國的一般禮節。於是,他即利用隨葡商每年到廣州參加夏秋兩次定期市集(交易會)的機會,瞭解中國內地的情況和接觸中國官員,並請求批准在廣東內地居留傳教。1580年(萬曆八年),得中國廣東地方官允留住在廣州“每年款待暹邏貢使之驛館中。”(2)時適逢貪財好貨的兩廣總督陳文峰派人去澳門要求葡萄牙官員以商人名義來肇慶晉謁。於是,葡萄牙當局即命在廣州的羅明堅以商人的名義代表官員帶著歐洲的珍貴物品去肇慶晉謁總督,後被批准留居肇慶。1582年(萬曆十年)羅明堅由肇慶返澳,見到“寓香山澳學華語、讀華書”(3)的會士巴范齊(Franciscus Pasio)和利瑪竇(Mattheaus Ricci),並於12月18日帶巴范濟回肇慶;次年9月又請利瑪竇至肇慶,同住在天寧寺開展傳教活動。此是耶穌會士進入中國內地傳教之濫觴。

耶穌會士在北京寫的回憶錄涉及中國歷史、科學、風俗…… 此為第一卷屛頁 巴黎、Chez Nyon Libraire,1776-1777,25cm

羅明堅和利瑪竇並不滿足於肇慶傳教。1586年(萬曆十四年)羅氏應新任總督郭應聘之請,去浙江紹興開教,利氏則留肇慶開展傳教活動。利氏以帶來的地圖、日規、天體儀、自鳴鐘等中國罕見的歐洲禮物贈送肇慶的地方官吏,獲得知府王泮的好感和幫助。經總督批准,1584年(萬曆十二年)得以在肇慶東城崇寧塔旁建立教堂和寓所,耗費銀子250兩。這是耶穌會士在中國內地建立的第一座歐式教堂。王泮送扁額名曰“仙花寺”。1589年(萬曆十七年),總督劉繼文意欲攫取利瑪竇歐式住所為己有,利氏不願受價,提出另覓別城建屋居住為條件。總督最後定准利氏到韶州(關)另建寓所,並免費撥給靠近北江河邊的土地給利氏建寓所及教堂之用。1590年(萬曆十八年),利氏在韶州建成中國式住宅及教堂各一所。從此之後,利瑪竇即利用韶州這個南北交通樞紐的有利條件,不斷往北推進傳教活動。

敍述1659-1666中華帝國之政治和精神狀態耶穌會士弗蘭西斯科·S·J. 羅熱蒙特拉丁語著作 此為葡譯本 里斯本Joãoda Costa出版社,1672,20cm 選自《大三巴遺蹟:永垂青史的紀念碑》頁134

1594年(萬曆廿二年),利瑪竇以給路過韶州的兵部侍郎石星的兒子診病為條件,隨石首途上北京。但他經梅嶺到南昌入南京時,不受南京官吏的歡迎,即旋回南昌,得在韶州相識的一中國醫士款待居留。1597年(萬曆廿五年),范禮安任命利瑪竇為會督(權力相當於中國教區會長),並命他前往北京會見神宗皇帝,請求在北京居留傳教。1598年(萬曆廿六年)9月,利氏與郭居靜(Lazarus Cattaneo)乘新任南京禮部尚書王忠銘薦引入北京。但時值日本侵朝戰爭爆發,利氏未得允准謁見神宗,而旋回南京。1600年(萬曆廿八年),利氏經中國教徒瞿太素介紹,蒙南京禮部給事中祝石林發給往北京的路票,又經祝介紹乘姓劉的太監運絲綢的船再入北京。1601年(萬曆廿九年)1月24日,在太監的周密安排下,利瑪竇帶著天主圖像一幅、天主聖母圖像兩幅、《天主經》一本、珍珠鑲嵌十字架一座、報時自鳴鐘兩架、《萬國圖志》一冊、西琴兩張等禮物去拜謁神宗。神宗收了禮物,召見利氏,待為上賓。後經禮部趙邦靖斡旋,於1605年(萬曆卅三年)獲准搬出“四夷館”,在宣武門東首擇第居住。利氏在此買了一座有四十個房間的大宅院作為“北京會院”(今南堂),用以居住和傳教活動。與此同時,郭居靜在南京已就任耶穌會長,並應徐光啟、李之藻之請,於1608年(萬曆卅六年)、1611年(萬曆卅九年)先後到上海、杭州、嘉定等地開展傳教活動。至此,耶穌會士經澳門入內地傳教已打開了局面。據統計,從利瑪竇在肇慶接收第一名教徒至1611年的十八年間,在廣州、肇慶、韶州、南京、南昌、杭州、上海、嘉定、北京等地入會信教的教徒已達2,500人(4)。在澳門、肇慶、韶州、南昌、南京、北京等地設有教堂,並有歐洲神父一十三人,澳門的中國修士七人。為天主教在中國進一步傳播奠定了基礎。

利瑪竇等從澳門入內地傳教成功,使耶穌會總會長欣喜若狂。於是再派遣大批會士前來經澳門入中國內地傳教。為了方便新來的會士學習中文漢語和中國禮儀,范禮安向羅馬耶穌會總會長建議和請求在澳門建立了一所大學進行培養訓練,然後入中國內地和赴日本傳教。1594年(萬曆廿二年)果亞耶穌會長魯德拉斯(Antoniusde Luadros)批准范氏的請求,委托貝勒茲、代塞拉、平托三人,將澳門原來衹有小學規模的聖保祿學院擴大和陞格為大學,設置中文、拉丁文、神學、哲學、數學、天文學、物理學、醫學、修辭學、音樂等課程,其中最重要的課程是中文,即學習中國文字和語言。這是耶穌會在遠東建立的第一所大學,成為在中國宣傳西方文化和向西方傳播中國文化的橋樑。從1594年(萬曆廿二年)至1779年(乾隆四十四年)的180多年,聖保祿學院一直是培養入華傳教的耶穌會士的訓練基地。據統計,由里斯本來澳門傳教的耶穌會士430人,其中有200人在此學院學習中文,後有130人被派往中國內地傳教(5)。又由於葡萄牙享有東方護教權,所以不僅是耶穌會士要經澳門入華傳教,其它教會如方濟各會、多明我會、奧斯定會等的教士亦多經澳門入華傳教。有鑒於此,康熙、乾隆皇帝索性作出了關於凡入華傳教必須“赴廣東澳門天主堂住兩年餘……學習中國語言”的決定(6)。而入中國內地傳教的一切經費亦由澳門運入,散給各教堂。可見,澳門實際上是耶穌會等進入內地傳教的門戶和樞紐。

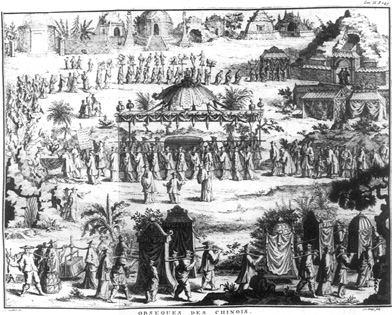

中國人的婚禮

選自杜赫德《中國全誌》第一卷頁142

經過耶穌會士入華傳教的廣泛活動,使明清之際的180年間,教徒不斷增加。壉統計,1585年(萬曆十三年)全國有天主教徒20人,次年增至40人,1589年(萬曆十七年)增至80人,1605年(萬曆三十三年)猛增至1,000人,1615年(萬曆四十三年)增至5,000人,1664年(康熙三年)增至25萬人,1735年(雍正十三年)增至30萬人(7)。與此同時,全國教堂林立,據統計,崇禎末年,全國十三布政司建有教堂,1667年(康熙六年)全國僅耶穌會教堂已達159所;1660年(順治十七年)方濟各會有教堂13所;1664年(康熙三年)多明我會有教堂21所。這些教堂遍佈在河北直隸的北京、正定、保定、河間;山東的濟南;山西的絳州、蒲州;陝西的西安、漢中;河南的開封;四川的成都、保寧、重慶:湖廣的武昌;江西的南昌、建昌、吉安、贛州;福建的福州、汀州、延平、建寧、邵武;浙江的杭州;江南的南京、楊州、鎮江、淮安、上海、松江、常熟、蘇州、嘉定、太倉、崑山、崇明;廣東的澳門、肇慶、韶州等四十個市、縣(8)。由此可見天主教在中國廣為傳播之一斑。

耶穌會士到中國傳教的目的是“使中國人同基督教國家的大眾一起承認和崇拜真神上帝”(9)。但是由於這些“東來者,大都聰明特達之士,……其所著書多,華人所未道”(10),特別是“意大利耶穌會士利瑪竇等,以傳授科學知識為佈道手段,他們帶來的科學知識不僅為中國所無,而且在西方也還是很新穎的”(11)。因此,一個不以耶穌會士主觀意志為轉移的客觀效果和社會功能得以實現。這就是:耶穌會士努力瞭解、熟悉和研究中國文化,並向歐洲他們自己的祖國介紹與傳播,激發著歐洲各國近代資產階級啟蒙運動的開展;而中國的有識之士又通過向耶穌會士學習和汲取歐洲西方的科學技術和文化知識,促進了中國近代科學的發展。兩者互相吸收,取長補短,共同提高,不斷進步。

中國人的葬禮

選自杜赫德的《中國全誌》第一卷頁149

二、中國文化經澳門向西歐國家的傳播

中國文人化西傳由來已久。至16世紀中葉後,由於耶穌會士東來經澳門入中國內地傳教,需要通曉中國語言文字和對儒家思想的瞭解,因此加強了對中國語文的學習和對儒家經典的翻譯註釋。於是儒家經籍傳播和流行西歐各國,傳誦一時。至18世紀末(乾嘉時代),歐人研究漢學之風已由耶穌會士擴大到一般學人。在各大學內經常舉辦中國語文講座,並出現了專門研究漢學(Sinology)的學術組織。從此中國文化得以在歐洲各國廣為傳播,對歐洲文化產生了強烈的影響。

1、儒教思想激蕩著西歐的古典哲學

到中國傳教的耶穌會士為傳教需要,十分注意研究中國的傳統宗教--儒教、佛教和道教。特別像利瑪竇等有名的耶穌會士,更崇拜儒家哲學的自然神觀。他們研究孔子,翻譯、註釋儒家經典,撰寫專著,向他們的祖國介紹儒家哲學思想。例如比利士會士柏應理(Philippus Couplet)於1681年(康熙廿年)著《中國之哲學家孔子》(《Confucius Sinarum Philosophus》),《西文四書解》),全書分《柏應理上法王路易十四書》、《論原書之歷史及要旨》、《孔子傳》及《大學》、《中庸》、《論語》譯文四部份向西歐國家介紹了儒家的經籍,便於西方學人接受。接著衛方濟(Franciscus Noel)著《中國哲學》(《Philosophia Sinica》),和翻譯了《四書》、《孝經》、《幼學》,向法國介紹了他研究儒家思想的心得。從澳門回去的一批耶穌會士把大批儒家經籍贈送給德國的古典哲學家萊布尼茲(Gottfried Wilhelm Leibniz),激起他研究中國哲學的興趣,於1715年(康熙五十四年)寫成《論中國哲學》一書,全面地向西歐國家介紹中國哲學和文化,高度稱讚中國文化之偉大:

我們從前誰也不相信在這世界上還有比我們的倫理更完善,立身處世之道更進步的民族存在,現在從東方的中國,竟使我們醒了。

在實踐哲學方面,歐洲人就大不如中國人了。

於是他向西歐國家的有識之士呼籲:

我甚至認為,必須請中國派出人員,前來教導我們關於自然神學的目的與實踐。(12)

皇室出巡

選自杜赫德《中國全誌》第二卷頁35

就這樣,萊布尼茲汲取了儒家自然神學的思想,開創了德國古典思辨哲學,並傳授給他的學生沃爾夫(Christian Wolff),沃爾夫把思辨哲學更加系統化,第一次將哲學分為本體論、宇宙論、心理學、自然神學、倫理學、經濟學、政治學等七方面,並認為哲學的一切原理皆可用數學或演繹的方法建立起來。沃爾夫的哲學體系為康德(Immanuel Kant)所接受,最後創立真正的德國古典哲學,流傳至今,影響至廣至深。

2. 中國古典經籍的西傳

耶穌會士在中國傳教過程中,不斷翻譯出版中國古典經籍,使之得以在歐洲各國知識界中傳播。1593年(萬曆二十一年)利瑪竇首先將《四書》譯成拉丁文寄回意大利出版,書名為(《Tetrabiblion Sinense de Moribus》)。後來會士殷鐸澤(Prosper Intorcetta)、郭納爵(Ignatius da Costa)合譯了《四書》,把《大學》譯名為《中國的智慧》(《Sapientia Sinica》)於1662年(康熙元年)在建昌出版;又譯《中庸》,名為《中國之政治道德學》(《Sinarum Scientia Politico-Moralis》)分別於1667、1669(康熙六、八年)在廣州、果亞出版。又雷孝思(Jean-Baptiste Regis)譯《易經》,名為《中國最古典籍<易經>》(《I-King,Antiquissimus Sinarum Liber》),於1839年在斯圖亞特出版。現在梵蒂岡圖書館還藏有中文《易經》稿本十四種。宋君榮(Antonius Goubil)翻譯《書經》於1770年(乾隆三十五年)在巴黎出版。與此同時,耶穌會還編譯不少中國字典寄回歐洲各國出版,如衛匡國(Martinus Martini)編譯了《中國文法》(《Grammatica Sinica》);1728年(雍正六年),馬若瑟(Joseph Maria de Prémare)寫成《中文札記》(《Notitia Linguae Sinicae》),舉例13,000條;格拉蒙納(Bazilius a Glemona)寫成《中拉字典》等,為歐洲各國人民學習中國語文和中國文化提供極大的方便。

中國皇帝之朝服(左)和便服(右)選自杜赫德《中國全誌》第二卷頁96

3. 中國文學的西傳

耶穌會士杜赫德(J. B. du Halde)著《中華帝國全志》四冊在巴黎出版,被視為中國的百科全書,系統地向歐洲國家介紹中國的社會科學,其中第三卷譯有《古文觀止》和《趙氏孤兒》等文學名著。1761年(乾隆二十六年)英國出版了英譯本,《好俅傳》小説,書末附有《中國戲提要》、《中文諺語集》、《中文詩選》等文學著作,向西歐國家介紹了中國文學的發展和成就。這對於歐洲18世紀的“啟蒙運動”產生了相當大的震動和影響。德國著名文學家歌德(Goethe)曾以《趙氏孤兒》、《今古奇觀》改編為劇本《埃爾彭羅》(Elpenor),在歐洲轟動一時,備受各界人士的歡迎和讚揚。

4. 中國醫學的西傳

耶穌會士在中國傳教的實踐之中感到中醫學和中草藥學的神奇而紛紛研究,把中醫藥書籍翻譯或編寫專書出版,向歐洲國家介紹傳播。法文本《中國脈訣》於1671年(康熙十年)在格萊諾爾出版。上述《中華帝國志》第三卷譯有《脈經》、《脈訣》、《本草綱目》、《神農本草經》、《名醫必錄》、《醫藥匯錄》等書,向歐洲國家宣傳與介紹中國醫學、醫藥的獨特醫術。從此,中醫學和中藥學成為西歐國家人士學習和研究的新知識、新醫術,對西歐國家近代醫學、動植物學和進化論的影響極深。例如,19世紀英國偉大科學家達爾文(Charles Robert Dar win)所著《人類的由來》(《The Descent of Man》),就引用和吸取了清初已翻譯成德、法、英、拉丁文、俄文譯本的《本草綱目》一書關於金魚顏色形成的資料,來説明動物的人工選擇問題。達爾文在他著《動物和植物在家養下的變異》一書的第二章《人工選擇》中,一再提到“上一世紀耶穌會士出版的那部主要是輯自中國古代百科全書的偉大著作(指《本草綱目》)”(13)。據統計,在達爾文的著作中,提到中國醫學成就和動植物學理論的有104處之多(14)。這就説明中國醫學和動植物學對達爾文的近代生物學和進化論影響至深。

5. 中國工藝美術的西傳

16世紀中葉以後經澳門-果亞-里斯本航線運往歐洲的中國絲織品、瓷器、漆器等傳統商品,本身也是優美精緻的工藝美術品,深受歐洲國家的歡迎和鑒賞。他們有的人仿製,有的人研究,有的人撰寫專著闡釋,使中國的工藝美術也得以在歐洲國家廣泛傳播。例如,法國人查爾定(Chardin)在希撒諾(Pierre Chicaneau)於1677年(唐熙十六年)設瓷廠,仿照中國瓷器工藝製造出青花軟質瓷。1717年(康熙五十六年),在江西傳教的會士殷宏緒。(Père d'Entrecolles)將景德鎮的高嶺土標本寄回法國,1750年(乾隆十五年)杜爾列昂,(Turegon)公爵下令在法國勘察和開發高嶺瓷土,1768年(乾隆三十三年)塞夫勒瓷廠成功製造出硬質瓷器。英國人在博屋(Bow)設立“新廣州瓷廠”,招收工匠三百人,利用從廣州運出口的製瓷設備,仿製出中國瓷器。耶穌會士還把中國的壁(牆)紙技術介紹到歐洲各國。1788年(乾隆五十三年)法國仿製中國壁紙成功。1734年英國出版了中國壁花紙的專著。同時,中國的建築藝術和繪畫藝術也經由耶穌會士介紹傳到歐洲各國。英國建築師威廉·查布斯(William Chambers)來中國考察後,於1757年(乾隆二十二年)寫成和出版了《中國建築·傢俱·衣飾·器物圖集》(《Designs of Chinese Building,Furniture,Dresses,Machines and Utensils》)專著,系統地向歐洲國家介紹中國的建築、傢具和衣飾等工藝美術。他還撰寫了一本《東方園藝》(《A Description of Oriental Gardening,1722》)的書,高度讚揚中國園林藝術之高超,説:

中國人設計園林的藝術確是無與倫比。歐洲人在藝術方面無法和東方燦爛的成就相提並論,祇能像對太陽一樣盡量吸收它的光輝而已。

綜上所述,顯而易見,16世紀中到18世紀末來中國傳教的耶穌會士實際上成了中國文化在歐洲國家的宣傳者和傳播者。在他們的著作裡,表明中國是一個文化發達而繁榮的泱泱大國。國君精明能幹,人民道德觀念濃烈,文化悠久深邃,為歐洲國家所不及。於是,歐洲各國的有識之士注重中國文化,掀起研究中國文化的熱潮,從而誘發了歐洲18世紀資產階級的思想啟蒙運動。頓時,在歐洲的思想界,出現了或以宋儒理學攻擊歐洲的專制政治:或以宋儒的無神論反對教會者。足見中國思想文化對歐洲國家文化影響之深。而在這中間,耶穌會士翻譯和著述中國古典經籍和著作,實際上是起了傳播的作用。據不完全統計,自1593年(萬曆二十一年)至18世紀的二百年,耶穌會士所譯、著中國書籍者有七、八十種之多。

三、西方國家科學文化經澳門向中國的傳播

耶穌會士為了達到在中國傳教的目的,他們遵循“到中國來傳教,……要傳揚聖道,總得憑書籍才行”(15)的原則,帶來了大量西方國家的書籍。如1620年(萬曆四十八年),金尼閣(Nicolaus Trigault)來澳門時,將“有裝演(潢)圖書七千餘部”(16)運經澳門入中國內地,至今仍有500多部保留在北京圖書館。這七千部書的內容“有水法之書,……有算法之書……有萬國圖志之書,能載各國風俗山川,險夷遠近。有醫理之書,能論人身形體血脈之故,與其醫治之方。有樂器之書,凡各種琴笙管,皆別有一種機巧。有格物窮理之書,備論物理事理,用以開導初學。有幾何原本之書,專究方圓平直,以為製作工器本領。以上諸書,所非吾國書傳所有”(17)。即包括了近代的天文、曆法,水利、數學、地理、物理、幾何、醫學、音樂等科學知識。這對於中國科學技術的發展無疑是起了推動的作用。而“傳教士之得以在中國立足唯一所依恃的是數學。”(18)下面我們即從數學開始,闡述西方科學文化在中國的傳播。

1. 數學

利瑪竇經澳門入中國內地傳教後,在1605年(萬曆三十三年)5月10日向羅馬教皇報告時,指出應用數學來籠絡中國人心,以利宣教(19)。因此,他輯著了《乾坤體儀》二卷,下卷專論數學,以邊線、面積、平圜橢圓互相容較,詞簡義賅,是近代數學傳入中國之始。1606年(萬曆三十四年),由他口授、徐光啟筆譯歐幾里得(Euclide)所著《幾何原本》(Euclidis:《Elementonum Libri》)六卷,“卷一論三角形,卷二論線,卷三論圓,卷四論圓內外形,卷五、卷六俱論比例”(20),向中國介紹了近代數學最基本的內容知識。1607年(萬曆三十五年),利氏、徐光啟合譯《測量法義》,介紹勾、股測量知識。1608年(萬曆三十六年),由利氏口授、李之藻筆譯《圜容較義》(《Tattato della Figure Issperimetre》),證明圓内外接,以引伸《幾何原本》的原義。1613年(萬曆四十一年),利氏又口授、李之藻筆錄《同文算指》(《Epitome Arithmeticae Practicae》),論述比例、級數、開方等。這是西方近代算術傳入中國之始。接著利、徐兩人又合撰《測量異同》、《勾股義》兩書,闡述三角法。

繼利瑪竇之後,艾儒略(Julius Aleni)於1631年(崇禎四年)口授、瞿式谷筆錄《幾何要法》;鄧玉涵(Joannes Terrenz)於1629、1631年(崇禎二、四年)譯《大測》、《割圜入線表》;羅雅谷(Jacobus Rho)於1744年(乾隆九年)譯《測量全義》、《籌算》;穆尼閣(Nicolas Smogolenski)著《比例對數》、《天步真原》;杜德美(Petrus Jartoux)著《周徑密率》、《求正弦正矢捷法》等書,對推動中國近代數學發展均有重要的影響。16世紀中葉至18世紀,中國的計算有珠算、筆算、尺算和籌算,後三者則是西方傳入的新計算方法,屬近代數學範疇。

從此以後,中國學者開始學習和研究西方近代數學,並把它與中國傳統計算方法結合起來,出現了一批中西數學“會通”的數學家和數學著作。據不完全統計,清代前期從事研究西方近代數學的學者有112人(21),寫出不少中西結合的數學專著。例如,貫通中西算學的梅文鼎,著有《籌算》三卷、《平面三角法舉要》五卷、《弧三角舉要》五卷、《方程論》六卷、《勾股舉偶》一卷、《幾何、通解》一卷、《幾何補編》四卷;王錫闐著《曉庵新法》六卷:李之全著《幾何簡易集》四卷、杜知耕著《幾何論約》七卷;年希堯著《對數應運》一卷、《對數表》一卷、《三角法摘要》一卷;毛宗旦著《勾股蠡測》一卷;陳訐著《勾股述》二卷、《勾股引蒙》十卷;王元君著《勾股衍》;程祿著《西洋算法大全》四卷;戴震著《算經十書》、《策算》、《勾股割圜論》三卷;焦循著《加減乘除法》八卷、《開方開解》一卷、《釋弧》二卷、《釋輪》二卷、《釋橢》一卷,等等。這些都是中國近代數學的啟蒙之作。

2. 天文學和曆學

中國的天文學和曆學歷史悠久,兩千年前就有“渾天儀”和曆書。但中國曆書需要年年制定,不夠科學。利瑪竇第一個把1582年3月1日由教皇格里高里十三世(Gregory ⅩⅢ)頒佈的依據“儒略曆”(Julian Calendar)修訂而成的現行公曆(Gregorian)傳入中國。他於1605年(萬曆卅三年)翻譯《乾坤體儀》一書時,上卷《天地渾儀説》就詳細論述“日月地影三者定薄蝕,以七曜地體為比例倍數,日月星出入有映蒙,則皆有前人所未發,其多方罕譬,亦復委曲詳明。”(22)即日月蝕皆因日月與地球相掩也。利氏在肇慶,繪製地圖,製作渾天儀、地球儀、考時晷、報時器等,向中國介紹天文科學知識。這是西方天文學傳入中國之始。利氏還著《經天談》一書,將西方國家已測定的諸星編成歌訣,便於觀象者背誦。繼利氏之後,熊三拔(Sabbathinus de Ursis)於1613年(萬曆四十一年)口授,徐光啟筆錄《簡平儀説》,周子愚、卓爾康筆錄《表度説》,從理論上推證“地圓地小之説”(23);陽瑪諾(Emmanuel Diaz)於1615年(萬曆四十三年)著《天問略》一書進一步論證地圓之説。湯若望(J. Adam Schall von Bell)更是以介紹西方天文學和曆學著稱於世,他從1630-1644(崇禎三年至順治元年)先後著《古今交食考》、《西洋曆測》、《星圖》、《八線表》、《赤道南北兩動星圖》等十六種天文著作。南懷仁(Ferdinandus Verbiest)製造的黃道經緯儀、赤道經緯儀、地平經儀、天體等九種天文儀器,改造更新北京觀象台的儀器,並著《靈台儀象志》十六卷,詳細介紹西方近代天文儀器的製作方法、用法和安裝方法以及使用這些儀器觀察天象所得數據。編訂《康熙永年曆法》32卷,推算出康熙以後二千年的天文數據,為觀測天文提供了重要的參考資料。據不完全統計,兩百年中耶穌會士所著天文學著作50多種,製作天文曆法儀器34件,説明西方近代天文學在中國傳播之廣深。

在西方近代天文學和曆學的影響下,出現了萬曆年間修改《大統曆》的動議和討論。本來元朝郭守敬撰《授時曆》時,定一年為365.2425日,與地球繞太陽公轉一周的實際時數僅差26秒,是14世紀初期最先進最科學的曆法了。但到了明成化年間,憲宗實行《大統曆》,卻誤差很大,影響農時。於是人們紛紛要求明廷設曆局吸收西洋曆法進行修改。南京太僕寺少卿李之藻代表於1613年(萬曆四十一年)向神宗上《請譯西洋曆法等書疏》中説:《伏見大西洋國歸化倍臣龐迪我、龍華民、熊三拔、陽瑪諾等諸人,……洞悉曆算之學,攜來彼國書籍極多……有儀象之書,能極論天地之體,與其變化之理。有日軌之書,能立表於地,刻定二十四氣之影線;能立表於牆面,隨其三百六十向,皆能兼定氣節,種種製造不同,皆與天合。”(24)於是,崇禎皇帝於1629年(崇禎二年)命禮部尚書徐光啟為監督,李之藻為副,(後因徐病改由李天經督修)組織李之藻、鄧玉涵(Joannes Terrenz)、龍華民(Nicolaus Longobardi)、湯若望、羅雅谷(Jacobus Rho)等中西人士,在北京宣武門內的“首善書院”成立“西局”修改曆書,至1635年(崇禎八年)完成,定名為《崇禎曆書》,又名《西洋新曆法書》,清朝時易名為《新法算書》。此書集西方天文學和曆學之大成,採用歐洲新的近代科學方法編成,是一部天文學和數學的百科全書,具有相當高的科學價值,“其中有解、有術、有圖、有考、有表、有論,皆鉤深索隱,密合天行。足以盡歐羅巴曆法之蘊。”(25)

康熙帝更重視曆法。他覺察舊曆法不夠科學準確,便毅然決然採用西洋曆法,並徵召深明西洋曆法的耶穌會士思里格(Chrislaian Herdtricht)、閔明我(Philippus Maria Grimaldi)、徐日昇(Thomas Pereira)入京恭奉內廷,日夜輪流進講西洋天文學和曆學。同時,先後任用了湯若望、南懷仁、戴進賢(Ignatius Kogler)等十五個會士為欽天監正和監副。在皇帝重視西洋曆法的情況下,在知識界中掀起一個全國性的研究西洋曆法的熱潮,湧現了一批中國的天文、曆法學家和著作。如李之藻著的《渾蓋通憲圖説》,是中國第一部介紹西洋近代天文學專著。從此,西方的“地圓”、“地動”學説衝破了中國傳統的“天圓地方説”。正如時人劉獻廷所説:“地圓之説,直到利氏東來,開始知之。”(26)至康、乾時期,融貫西洋天文、曆法而著書立説的學者更是層出不窮。例如薛鳳祚譯穆尼閣(Nicolaus Smogolenski)之作;若游藝著《天經或問》;若揭喧著《寫天新語》;江永著《翼梅》;王錫闡著《曉庵新法》、《曆説》等,對近代中國天文學和曆法作出了重大貢獻。

3. 地理學和地圖學

利瑪竇到澳門及肇慶時,曾經帶來的一幅《萬國輿圖》掛在臥室,肇慶知府王泮見之,喜其繪製之精巧,請利氏譯為中文。利氏據西文地圖重新摹繪,附上中文註釋,説明地球大勢。圖成後提名曰《山海輿地圖》。此是利氏繪製中文世界地圖之初本,亦是西方地理學和地圖學傳入中國之始。1602年(萬曆三十年),利氏為奉迎神宗之請,測量南京、北京、杭州、西安等地的經緯度,特別繪製了一幅符合神宗心理的《坤輿萬國全圖》,把中國畫在地圖的中央,此為中國有世界地圖之始。全圖中把歐洲經緯度製圖法,有關世界五大洲〔亞細亞、歐羅巴、利未亞(非洲)、南北墨利加(南北美)、墨瓦蠟尼加(南極)〕和五帶(熱帶;南、北溫帶;南、北寒帶)的科學知識介紹給中國,打開了中國人的眼界。1605年(萬曆三十三年),利氏又著《乾坤體儀》三卷,除繼續從理論上闡述地圓、五洲、五帶等地理學説外,還特別敍説四季和晝夜形成的原因。利氏在製圖時所測定的經緯度與今天的數據相差無幾,地球半徑為6,689公里,近似於今天的6,378公里;其繪製的五大洲的國家譯名、五大洲名稱;其以南北極和南北回歸線劃分的五帶氣候等地理學論至今不變,相襲沿用。其它耶穌會士如龐迪我(Did,de Pantoja)為神宗繪製的《海外輿圖全説2》;1623年(天啟三年)艾儒略(Julius Aleni)撰著《職方外紀》六卷;1674年(康熙十三年)南懷仁著《坤輿全圖》、1672年(康熙十一年)著的《坤輿圖説》、蔣友仁(Michael Benoist)著《增補坤輿全圖》等,詳細地敍述了各國的地理、物產、氣候、風土、民情,和闡述地質地理。據統計,在這二百年間,耶穌會士著、畫地理、地圖書籍共四十三種,其中包括全中國地圖一冊,和蒙古、直隸、黑龍江、山東、山西、陝西、甘肅、河南、江南、河北、福建、浙江、江西、兩廣、四川、雲南、貴州、兩湖等分省地圖十七冊。這可以説是中國近代地圖學的創始。

在西方地理、地圖學的影響下,康熙皇帝於1708年(康熙四十七年)傳諭會士白晉(Joach Bouvet)、雷孝思(Joan-Baptiste Régis)、杜德美(Petrus Jartoux)和費隱(Xaveruis Ehrenbert Fridelli)等人,和中國學者何國棟、明安圖等組成測繪隊,跋山涉水,走遍全國各省,費時十年(1708-1718),使用最先進的經緯圖法、三角測量法、梯形投影法繪製成比例為1:1,400,000的《皇輿全圖》,亦名《皇輿全覽圖》。這是當時世界上工程最大、最精密的地圖。它不僅是“亞洲當時所有地圖中最好的一幅,而且比當時的所有歐洲地圖都更好、更精確”(27)。該圖於1718年(康熙五十七年)由會士馬國賢(Matteo Ripa)在歐洲製成銅版圖四十一幅印行,現瀋陽故宮博物院有藏本,名為《清內府一統輿地秘圖》,可供閲覽研究參考。1760年(乾隆二十五年),乾隆帝又命會士傅作霖(Felix de Rocha)、高慎思(Joseph d' Espinha)、蔣友仁(Michael Benoist)等繪製《乾隆皇輿全圖》(亦名《乾隆中國地圖集》),比例為1:1,500,000,共104幅,製作比上述《皇輿全圖》更精密,同時,顯示了中國地圖的繪製術走在世界前列的地位。所以時人劍華堂為此柏案叫絕:“嗚呼! 今日之天下,與古之天下異矣! ……西人東來,地球圖書,夫然後五洲之土地,數十國之名號,燦然而紛呈”(28)。説明當時西方地理學、地圖學傳入中國的成就,確實使中國人周知世界大勢,擴展世界眼光。

4、西醫學和西藥學

西醫學和西藥學傳入中國是耶穌會士在澳門辦西醫院為張本的。1569年(隆慶三年),卡內羅在澳門集資“開設一座醫院,不分教內教外之人,一律收容”(29)。這是中國第一所西醫院,也就是張汝霖所説的“醫人廟”(30),即拉法醫院(Santa Caza de Mizericordia),又名白馬行醫院。該醫院分內外二科,看內科者除診脈外,還以玻璃瓶盛溺水驗其色,以識其病根。所用藥品皆為露汁,此為西藥蒸餾製造技術傳入中國之始。徐光啟十分讚揚西藥説:“西國用藥法……所服者皆藥之精英,能透入臟腑肌骨間也。(31)”看外科者“有安哆呢,以外科擅名久”,所用“藥露有蘇合油、丁香油、檀香油、桂花油、皆以瓶計;永片油以瓢計”(32)。1755年(乾隆二十年),方濟各會士也在澳門辦了醫院(33)。1820年(嘉慶二十五年),英國東印度公司的一名醫生立溫斯頓(John Livingstone)在澳門辦了一間西醫院;另一名醫生郭雷樞(Thomas Richardson Colledge)在澳門辦起了眼科醫院,免費為眼疾者治療,據説五、六年間有6,000名眼疾者得到治療。與此同時,種牛痘防天花的防治醫術也傳入澳門及中國內地。1803年(嘉慶八年)十月,英屬孟買總督贈給澳門東印度公司一批痘苗,首次在澳門試種牛痘,但未成功。1805年(嘉慶十年)英國外科醫生皮爾遜(Alexander Pearson)利用從馬尼拉運來的另一批痘苗,再次在澳門種牛痘,取得成功,並撰文加以宣傳。時適廣州十三行商鄭崇謙來澳門,將皮文譯編成《牛痘奇書》出版。1805年(嘉慶十年),皮氏到廣州行醫,得十三行巨富伍秉鑑、潘有度、盧觀恆的資助,在洋行會館設牛痘局施種牛痘,八日一次,計三十年間種牛痘者達100萬人。邱熹也奔走於澳門與廣州之間,專種牛痘。從此,種牛痘甚夥,正如《引痘略》一書所説:“凡問途接踵而至者,累百盈千。”(34)由於種牛痘效果顯著,很快得以在全國傳播開來。1828年(道光八年)番禺人潘仕成到北京,設痘局於南海會館,由廣東人余心谷主辦,北京的醫生爭相來學習種牛痘技術。從此之後,種牛痘防天花之醫術遂傳播中國各地,深得民眾的歡迎和讚揚。有南海人伍秉鏞的詩為證:

人事補天天無功,天心牖人人樂從。

牛痘自種始夷城,傳來粵海今成風。

等此批卻導大竅,化盡陰厄調鳴蒙。

爹娘未省喫惶恐,保爾亦子碩且豐。

邱君挑剔最純熟,兩臂按穴霏輕紅。

…………

曲突徙薪計最早,汝獨不有群兒童。(35)

與此同時,西醫學和西藥學的理論亦傳入中國。其首功者亦推利瑪竇。他於1594年(萬曆二十二年)撰《西國記法》一卷,其中《原本篇》“記含之室在腦囊,蓋顱額後枕骨下”,是為神經學傳入中國之始。其次是鄧玉涵於1620年(萬曆四十八年)抵澳門行醫時已作臨床病理解剖。次年,他以西歐解剖學始祖韋爾撒魯斯(AndreasVersalius)的解剖理論為據,著《人身概説》二卷,上卷介紹人體的骨、肉、筋、皮、筋絡、脈、血、神經等十五個部位;下卷介紹總覺司口、耳、目、鼻、舌,四體覺司行動、言語等八個部位,所論生理器官、形態、部位十分詳盡。此為人體解剖學傳入中國之始。之後,羅雅谷、龍華民合譯著《人身圖説》一書,系統地介紹了人體內的臟腑、脈絡、溺液、婦女子宮、胚胎、臍絡等二十八篇,和五臟軀殼圖二十一幅,成為上書的姐妹篇。使中國的人體解剖學知識日臻完善。

康熙年間,西醫在中國進入實用階段。1693年(康熙三十二年),玄燁先後患瘧疾、唇瘤、心悸等病,耶穌會士洪若翰(Joanesde Fontaney)等用金雞納霜(Cinchona)治癒其瘧疾,又用西藥治癒其唇瘤和心悸等病。從此,康熙皇帝更加強了對西醫和西藥的信心。於是徵集不少有西醫專長的耶穌會士入宮充當御醫,史稱:“康熙沉入深痛中,心臟弱,跳得很快,臥病幾死”,“羅德先進藥痊癒,遂榮任內廷御醫。”(36)

在西醫的傳播和影響下,中國出現一批研究有成就的西醫生和西醫學家。例如王宏翰研究和汲取艾儒略的《性學論述》、高一志(Alphonsus Vagnoni)的《空際格致》和湯若望的《主制群徵》等西醫學理論的精華,於1688年(康熙廿七年)寫成《醫學原始》一書,成為中國最早的西醫著作和西醫生;王清任接受了利瑪竇的《人身概説》和羅雅谷、龍華民的《人身圖説》的人體解剖學理論,於1830年(道光十年)著《醫林改錯》二卷,論述利用屍體解剖來驗證病人生理和實施醫療的理論,開創了中西醫結合的醫療技術,使中醫學更科學化。

5. 物理學

西方近代物理是耶穌會士傳入中國的。鄧玉函到澳門後,於1627年(天啟七年)口授,由王徵譯繪《遠西奇器圖説》三卷,介紹重心、比重、槓杆、滑車、螺旋,斜面等近代物理學的基本原理,和起重、引重、轉重等力學的應用方法。這是傳入中國的第一部西方近代工程物理學著作,“其製器之巧,實為甲於古今……書中所載,皆裨益民生。”(37)湯若望於1620年(萬曆四十八年)攜帶新色望遠鏡來澳門,1626年(天啟六年)用中文著《遠鏡説》一書,詳細介紹望遠鏡的性能、原理和製作工藝,是為西方近代光學傳入中國之始。1634年(崇禎七年),鄧玉函將望遠鏡送給崇禎皇帝,中國學術界為之震動。清初,望遠鏡在澳門已甚流行,屈大均記述“有千里鏡”見三十里外塔尖,鈴索宛然,字劃橫斜,一一不爽。”(38)在工程物理學的水利學方面,熊三拔於1612年(萬曆四十年)著《泰西水法》六卷,集合歐洲近代工程學的精萃,第一次向中國介紹了西方水利科學的“取水蓄水之法。”(39)徐光啟研究了熊氏本書,結合中國原有水利工程的知識,撰著《農政全書》六十卷,其中卷十二至三十的水利部份皆依據《泰西水法》,更系統更實際地介紹了西方有關修築水庫的技術方法,創立了中國的水利學。

6. 建築學與建築術

西歐近代建築學和建築術之傳入中國是由耶穌會士在澳門建築教堂開始的。據統計,自1561年至1755年(嘉靖四十年至乾隆二十年),耶穌會士在澳門建有聖保祿教堂(Igreja de São Paulo)、聖母望德堂(lgreja de Lázaro)、聖老楞佐堂(lgreja de São Lourenço)、聖方濟各堂(lgreja de São Francisco)、聖奧斯定堂(lgreja de St0.Agostinho)、聖多明我堂(lgreja de São Domingos)、聖安多尼堂)lgreja de St0.António)、聖嘉勒修院教堂(Convento e Igrejade Santa Clara)、聖若瑟堂(lgreja de São José)和唐人廟等十大教堂。這些教堂多是“樓三層,依山高下,方者、圓者、三角者、六角、八角者,肖諸花果狀者,其覆俱為螺旋形”(40)的西方近代建築模式。其中最有代表性者是聖保祿堂(大三巴)。整個教堂宏偉巍峨,富麗堂皇,氣概非凡。前壁有十六根石柱並列鼎上,高峰四層,金字屋頂,中心為大圓頂。是集中了中式與長堂式結合的建築,既有古典建築的藝術傳統,又有新興的巴洛克式的建築風格。教堂雖於1835年(道光十五年)被雷擊起火付之一炬,但前壁石牌坊一直巍然屹立,至今成為澳門的象徵,供遊人參觀憑吊。清朝廣東十三行商館多仿此而建。而歐洲建築術傳至內地,則以圓明園中的長春園最為典型。該園由耶穌會士意大利人郎世寧(Joseph Castiglione)於1747年(乾隆十二年)設計,法國人王致誠即巴德尼(J. Denis Attiret)、蔣友仁協助建築。他們把意大利和法國巴洛克建築藝術混然一體,如郎氏設計的“西洋樓”,有西歐建築物十二處,即大水法、諧奇趣、蓄水樓、花園門、養雀籠、方外觀、海晏堂、遠瀛觀、觀水法、行亭、線法山、湖東線法畫,各具特色,至為壯觀。在這一典型的中國園囿中,能看到凡爾賽和德·聖克勞式的大噴水池,和巴洛克宮苑。這是世界造園史上堪稱劃時代的建築物。所以,王致誠在1743年(乾隆八年)給沙達(M.d'Assant)的信中,稱讚園明是“萬園之圓" (“Jardin de Jardins")。乾隆皇帝此景題詩中亦稱“用泰西水法引入室中以轉飛扇唥工瑟,非絲非竹,無籟遙聞,林光逾生浮錄"(41)。1993年,漆固著《園明圓歐式宮殿殘蹟》一書,是系統介紹了園明圓歐式建築風格和藝術的專著,備受建築界的重和歡迎。

澳門西望洋山

19世紀前半期土生葡人無名藝術家作品

布油畫46×61.5cm

選自《大三巴遺蹟:永垂青史的紀念碑》頁122

澳門風景

19世紀土生葡人作品

布油畫44.6×58.7cm里斯本

選自《大三巴遺蹟:永垂青史的紀念碑》頁123

澳門西望洋山19世紀前半期土生葡人無名藝術家作品布油畫46×61.5cm

選自《大三巴遺蹟:永垂青史的紀念碑》頁158

7. 語言學和音韻學

中國文字是表意字體,一字一音,不採用字母拼音制。耶穌會士為解決傳教時中文和華語不易掌握的困難,利瑪竇和羅明堅於1584年(萬曆十二年)編寫了一本《葡華字典》(《Dizionario Portuoghese-Chinese》),運用羅馬字母拼音方法,在每個中文字旁邊,注上羅馬拼音,見其字即能讀其音。這是以西文拼中文漢字之始。利、羅兩氏所注羅馬拼音,共有二十六聲母,四十三韻母,四“次音”,五字調符號。每個中文字,注有聲、韻兩字母,表明清平、濁平、上、去、入五聲符號(42),以使西人學習、掌握便利。1605年(萬曆三十三年),利瑪竇在北京著《西字奇蹟》一書,是以拉丁字母拼漢字之始。金尼閣(Nicolaus Trigault)於1625年(天啟五年)著《西儒耳目資》三卷,是更系統地用羅馬字注音漢字的中文字典。全書分三編,第一編是“譯引首譜”;第二編是“列音韻譜”:第三編是“列邊正譜”。其編排是按形、聲、義為序:“首冊言文字學及譯者之大意:次冊是依字之音韻排列華字;末冊是從字之邊劃排列華文,而以西字拼其音。”(43)全書從字查音,以二十九個字母代表音素,其中元音五個,輔音二十個,他國用(中國不用)輔音四個。以元音和輔音兩字母相配互拼而生字音。本書不僅便於歐洲人學習中國語言文字,而且對中國漢字拼音也發生了直接和深遠的影響。方以智《通雅》一書中的《切韻聲原》一章所附的音韻圖表,四次直接引用《西儒耳目資》。民國初年,黎錦熙、錢玄同、趙元任、林語堂等語言學家,倡導以羅馬字母拼音方法來注音漢字,與本書的羅馬字注音漢字不無關係。

8. 哲學和倫理學

1617年(萬曆四十五年)五月,南京教案發生,耶穌會士高一志(Alphonsus Vagnoni)被沈確逮捕押回澳門居住兩年,高氏在澳門靜心著《斐錄(哲學)匯答》二卷和《空際格致》兩書,宣傳火、氣、水、土宇宙四大元素的哲理,是為西方希臘哲學傳入中國之始。艾儒略於1623年(天啟三年)著《性學觕述》一書,論及靈魂、知覺、心夢、哲學、心理學等哲學原理。特別是傅汎際(Franciscus Furtado)於1628年、1631年(崇禎元、四年)與李之藻譯、著《寰有銓》六卷、《名理探》十卷,前書介紹古希臘亞里斯多德的宇宙觀;後者介紹倫理觀。這是西洋哲學傳入中國最系統的哲學著作。但因中國傳統儒家學説深遠而濃烈,所以西歐哲學在中國影響不大。

9. 美術

利瑪竇初抵澳門時,帶來一幅天主像和二幅天主聖母像,並於1600年(萬曆二十八年)作為禮品呈送明神宗。此為西洋美術傳入中國之始。詩人顧起元將這些宗教畫與中國畫進行對比研究,認為西洋畫是一種透視方法作畫,具有中國畫不同的優點和特點。他向利瑪竇請教,利氏回答是:

中國畫陽不畫陰,故看之人面軀正平,無凹凸相;吾國畫兼陰陽寫之,故面有高下,而手臂皆輪圓耳。凡人之面正迎陽,則皆明而白;若側立則向明一邊者白,其不明一邊者,眼、耳、鼻、口凹處,皆有暗相。吾國之寫像者解此法用之,故能使畫像與生人亡異也。(44)

這就是西洋畫立體感強,人物栩栩如生的奧妙。入清以後,耶穌會士利類思(Ludovicus Buglio)、南懷仁(Ferdinandus Verbiest)、馬國賢(Mattheaus de Baroni Ripa)、郎世寧(Joseph Castiglione)等更紛紛作畫,使西洋畫在中國風糜一時。郎世寧還口授,由數學家年希堯撰寫了《視學》一書,向中國系統地介紹西洋畫透視法的知識和技術(45)。此後,更多的中國畫家注意研究和吸取西洋畫優點,運用透視法和中國傳統畫法結合起來作畫,使中國美術別開生面。例如,明末福建人曾瓊採用西洋透視法作畫,重墨骨而後傅彩加暈染,使得寫照傳神,獨步藝術,形成江南畫派的寫實手法。後來他的學生謝彬、郭汛、徐易、沈韶等都能傳其畫法,畫藝更深。至康熙年間,欽天監官正濟寧人焦秉貞和冷枚、唐岱、陳枚、羅福旻等人亦效西洋透視法作畫,出現了一派中西結合的畫派風格。特別是1778年(乾隆四十三年)門應兆編畫的《西清硯譜》二十四卷,更是採用西洋透視法的高峰,畫中有高低凹凸,陰陽明暗,栩栩如生。以後連民間美術受西洋美術影響者亦屢見不鮮。如1747年(乾隆十二年)刊本《西廂記》所付版畫,即題名“仿泰西筆意”;《紅樓夢》第九十二回,説到馮紫英向賈府求售的《漢宮春曉》屏風畫,也就是吸收了西洋透視法而畫出的中國畫,別具一格。

澳門

19世紀廣州畫家作品

紙皮膠畫20×28cm

選自《大三巴遺蹟:永垂青史的紀念碑》頁123

澳門風景扇面畫

19世紀土生葡人作品

彩色漆木和紙人物外衣絲綢臉部象牙34×62cm

選自《大三巴遺蹟:永垂青史的紀念碑》頁122

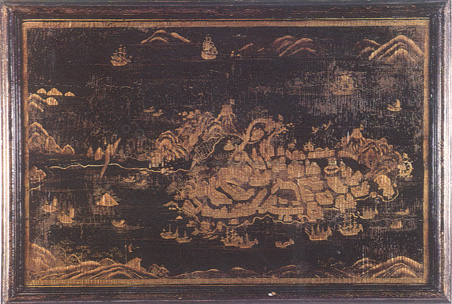

飾有澳門風景畫的盒蓋

葡國人訂購的中國作品18世紀漆木鍍金52×87cm

選自《大三巴遺蹟:永垂青史的紀念碑》頁54

10. 音樂

西洋音樂傳入中國,是隨耶穌會士傳入澳門始。王臨亨記述:

澳中夷人,……製一木櫃,中寘笙、簧數百管,或琴弦數百條,設一機以運之。一人扇其竅,則數百簧皆鳴;一人撥其機,則數百弦皆鼓,且疾徐中律,鏗然可聽。(46)

當時澳門的教堂中還流行一種演奏管樂的風琴。史稱:

三巴寺樓有風琴,藏革櫝中,排牙管百餘,聯以絲繩,外按以囊,噓吸微風入之,有聲嗚嗚自櫝出,入音並宣,以和經唄,甚可聽。(47)

這是西洋的大型樂器。還有利瑪竇初到澳門時,帶有西琴一張,其結構“縱三尺,橫五尺,藏櫝中,弦七十二,以金銀或煉鐵為之弦,各有柱,端通於外,鼓其端而自應。”(48)後到北京即為禮品送給神宗,還特意編寫了《西琴曲意》以供彈之。神宗對西琴甚感興趣,特派樂師四人學習彈琴。利氏還送給神宗一種“其製異於中國,用鋼鐵絲為弦,不用指彈,祇以小板案,其聲更清越”(49)的鐵弦琴。除利氏外,當時的會士如徐日昇(Thomas Pereyra)、德里格(Theodoricus Pedrini)、魏繼晉(Florianus Buhr)、魯仲賢(Joannes Walter)、龐迪我等亦精通西洋音樂。康熙初年,南懷仁向玄燁推薦徐日昇(Thomas Pereyra),玄燁即於1674年(康熙十三年)派人到澳門請徐氏到京入内廷供職,曾以能仿奏中國樂曲而獲賜錦綢。玄燁喜歡西洋音樂,於是又迎請德里格(Theodoricus Pedrini)入宮教授皇子學習西洋樂理。史載:

(康熙五十三年)六月二十二日首領張起麟傳旨:西洋人德里格教的徒弟,不是為他們光學彈琴,為的是要教律呂根源。若是要會彈琴的人,朕甚麼樣會彈的人沒有呢? 如今這個孩子,連烏、勒、明、法、朔、拉六七個字的音卻不清楚,教的是甚麼? 你們可以明明白白説與德里格,著他用心好生教,必然教他們懂得音律要緊的根源。(50)

於是,德理格在宮廷供職五年,專向皇子教授西洋樂理。玄燁所説的“烏、勒、明、法、朔、拉”六音,當指其時所用六音。其中半音只用“法”,未用“七”(7)。今天的音樂所通用的“1、2、3、4、5、6、7”七音符,即沿西洋傳入的六音而來。德理格為教授皇子樂理,於1713年(康熙五十二年)與徐日昇合著《律呂正義》三編,上編為《正律審音》;下編是“和聲定樂”;續編是“協韻度曲”。其中續編卷一,專論西洋音樂的樂理,特別是著重介紹西洋音樂的五線譜的編製和唱法。此為五線譜傳入中國之始。因為康熙皇帝喜愛西洋音樂,於1699年(康熙三十八年)在宮廷建立了一個小型的西樂團,由徐日昇任首席樂師,會士石可堅(Leopoldus Liebstein)、嚴嘉祿(Slaviczek)等均曾在這個宮中西樂團演奏過西洋音樂。

此時,西洋音樂的管弦樂器和管弦樂也傳入內地了,而且在各地教堂流行一時。趙翼曾詳細地記述北京天主教堂盛行管弦樂的情形,説:

有樓為作樂之所,一虯鬚者坐而鼓琴,則笙、簫、罄、笛、鍾、鼓、鐃、鐲之聲無一不備。(51)

為了進一步發展管弦樂,有些耶穌會士用西洋樂理作中國曲子進行演奏,可謂中西結合。例如,魏繼晉(Florianus Bahar)、魯仲賢(Joannes Walter)曾譜寫成十六首中西音樂相結合的樂曲和歌詞,為宮廷演出。1760年(乾隆二十五年)意大利會士曾經組織一個樂隊在清廷中演奏當時風行羅馬和全歐洲的皮契尼作的歌劇《賽乞娜》(《Cecchina》)。

以上是從1584年至18世紀末西方文化傳入中國的具體情形。其最終的表現形式則是反映在耶穌會士的各種著作中。據不完全統計,這個時期,耶穌會士所撰寫的各種科學文化著作(天主教著作除外)共187部。其中在明末出版的102部,清代出版的85部。現保存在上海徐家匯圖書館的還有62部。這些中西文化交匯的結晶仍然是今天我們研究中西文化交流的無價之寶。

【註】

(1)裴化行著、蕭濬華譯:《天主教16世紀在華傳教志》,頁188。

(2)費賴之著、馮承鈞譯:《入華耶穌會士列傳》,頁34。

(3)沈德符:《萬歷野獲編》,卷30。

(4)德禮賢:《中國天主教傳教史》,頁60。

(5)王治心:《中國基督教史綱》,頁101。

(6)陳垣:《康熙與羅馬使節關係文書》,頁5;軍機處檔《福建巡撫雅德拏獲西洋人方濟覺筆摺》。

(7)參閲沈福偉:《中西文化交流史》,頁373-374。

(8)參閲王治心:《中國基督教史綱》,頁125-128。

(9)《中國叢報》1836。

(10)《明史》卷326,《外國傳·意大利》。

(11)周揚:《三次偉大的思想解放運動》,載《光明日報》1979年5月8日。

(12)Dentens:《Opera Omuia》tIV,ptl,p78-86轉引沈福偉:《中西文化交流史》,頁449。

(13)轉引自《北方論叢》1981,第4期,頁109。

(14)潘吉星:《中國文化的西漸及其對達爾文的影響》,載《科學》1959年10月號。

(15)裴化行著、王昌社譯:《利瑪竇司鐸和當代中國社會》第2冊,頁216。

(16)楊廷筠:《代疑篇》,見楊振鍔:《楊淇圓先生年譜》。

(17)《徐文定公集》卷60。

(18)魏特著、楊丙辰譯:《湯若望傳》第2冊,頁422。

(19)《利瑪竇書信集》(全集)第2卷,頁275-276。

(20)《四庫全書總目提要》卷106,《子部16·天文算法類工》;《子部19·農家類》;卷115,《奇器圖書提要》。

(21)諸可寳:《疇人傳三編》。

(22)《四庫全書總目提要》卷106,《子部16·天文算法類工》;《子部19·農家類》;卷115,《奇器圖書提要》。

(23)《四庫全書總目提要》卷106,《子部16·天文算法類工》;《子部19·農家類》;卷115,《奇器圖書提要》。

(24)方豪:《中國天主教史人物傳》第1冊,頁118-119,《李之藻傳》。

(25)《四庫全書總目提要》卷106,《子部16·天文算法類工》;《子部19. 農家類》;卷115,《奇器圖書提要》。

(26)劉獻廷:《廣陽雜記》,卷2。

(27)李約瑟:《中國科學技術史》第5卷,頁235。

(28)《皇朝經世文三編》,卷49。

(29)《Lettre de 1575 dans Lettre》,頁215、217。

(30)印光任、張汝霖:《澳門紀略》下卷,《澳藩篇》。

(31)轉引方豪:《中國天主教史論叢》(甲集),頁118-119。

(32)印光任、張汝霖:《澳門記略》下卷,《澳藩篇》。

(33)《文獻叢編》頁31,《天主教流傳中國史料》。

(34)《陳修圓醫書》(五十種)頁1,邱熹:《引痘略》自序。

(35)伍秉鏞:《淵六墨妙詩鈔》下卷。

(36)閻宗臨:《從西方典籍所見康熙與耶穌會之關係》,載《掃蕩報》(桂林),《文史地周刊》第4期,1941年3月19日。

(37)《四庫全書總目提要》卷106,《子部16·天文算法類工》:《子部19·農家類》:卷115,《奇器圖書提要》。

(38)屈大均:《廣東新語》卷2,《地語·澳門》。

(39)《四庫全書總目提要》卷106,《子部16·天文算法類工》;《子部19·農家類》:卷115,《奇器圖書提要》。

(40)印光任、張汝霖:《澳門記略》下卷,《澳藩篇》。

(41)轉引向達:《中西交通史》頁95。

(42)羅常培:《耶穌會士在音韻學上的貢獻》,載《中央研究院歷史語言研究所集刊》第1卷,第3分冊。

(43)徐宗譯:《明清間耶穌會士譯著提要》頁321。

(44)顧起元:《客座贅語》卷6。

(45)向達:《記牛津所藏的中文書》,載《北平圖書館刊》第10卷,第5號(1936)。

(46)王臨亨:《粤劍篇》卷3,《志外夷》。

(47)印光任、張汝霖:《澳門記略》下卷,《澳藩篇》。

(48)《續文獻通考》卷120《樂12》。

(49)馮時可:《蓬窗續錄》,轉引方豪:《中西交通史》第5冊,頁3。

(50)《康熙與德里格》,載《掃蕩報》(桂林)1941年4月23日,《文史地周刊》。

(51)趙翼:《簷曝雜記》。

*廣州中山大學社會學系教授。