首批來華傳教的天主教耶穌會士就把繪製中華帝國的地圖作為一項重要任務來對待。他們把自己積累的製圖材料用於啟發中國人,並滿足其同外部世界關係中的好奇心。標明中國在現代繪圖學中的方位的傳教用地圖還可以回答中國人的問題,如:這些“聰明的洋人”從何而來? 在華的耶穌會製圖家們還出版了一些指導對東方有興趣的歐洲人的著作。他們深知精美的繪圖質量和漂亮的地圖外觀的好處,這是超越語言的。耶穌會士們的製圖工作還對傳教有直接的好處,有利於完成在這個龐大中華帝國範圍內宣講福音的使命。

耶穌會士陽瑪諾神父和龍華民神父1623年在中國製造的地球儀

利瑪竇在北京繪製他的第三幅世界地圖時注意到應將曲線改成直線認為最好的方法是以球形展示地球利瑪竇的地圖和地球儀是中國最早的地圖繪製學所留下的兩件最重要文物生於西西利亞島的龍華民神父(1559-1654)1597年進入中國龍華民神父(1574-1659生於加斯特洛·布蘭科)1611年進入中國 地球儀現屬於不列顛圖書館本刊獲得該館准許予以複製

從在華耶穌會傳教士的早期活動到18世紀後期被鎮壓為止,繪製地圖都被看成是耶穌會士、會友同基督徒或非基督徒中國同事們的一個合作項目。耶穌會士們為擴大傳教規模為朝廷效勞,同時也滿足了西方學者對中國情報的渴求。

耶穌會士繪製中國地圖的傳統中有一個令人興奮的故事。18世紀頭15年,康熙皇帝(1661-1722年在位)親自提出一個計劃,命令在華傳教士對全國進行實際測繪並在此基礎上編製一幅地圖。該地圖後來在中國和歐洲出版了,為中外提供了有史以來最精確的中國地圖,這幅圖一直用到19世紀中葉。

中國地形描繪和繪圖傳統的開創同西方無關,而且早於西洋人入華,大型地圖和更加具體的地方地圖就一直在繪製著。中國地圖上的標位不是通過天文觀測而是根據地區與地區間的測距而得出的。因此通過上述方法編製出了令人驚奇的高精確度地圖(1)。中國同歐洲一樣有著宗教宇宙論傳統,多數製圖都是為行政管理而作。例如最近發現的公元前150年地圖就有軍事和官僚統治方面的功能。如今對中國地圖製作的研究成了活躍的西方學者的一大熱點。有幅有關中華帝國及其東海岸與河流的極其精確標繪的地圖在公元前1137年就被刻在石頭上。

朱思本Chu Ssu-pen,(1273-1337)編《輿地圖》(Yü ti t'u,1311-1312印製)時元朝的製圖學就達到了頂峰。該圖原型當今無存,“但大約與此同時還有其它印製好的地圖……這清楚地表明,元代中國地圖完全使歐洲同時繪製的任何地圖黯然失色。”(2)羅洪先(Lo Hung-hsien,1504-1564)根據朱思本作品並參照其多數材料,又綜合了本人早先的作品在大約1540年編製了一部大型綜合地圖《廣輿圖》(Kuang-Yü t'u)。該圖於1555年首次刻印,正好在意大利傳教士利瑪竇(1552-1610)來到中華帝國前整整二十八年。

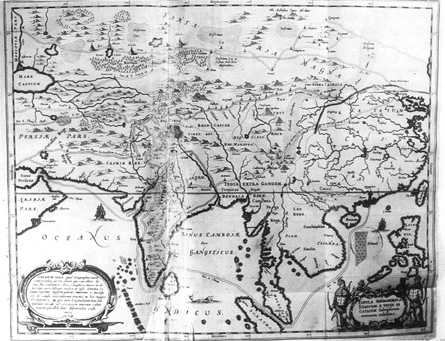

由十五省份組成的大中華帝國

選自《阿塔納西奧·柯切筆下的中國》第一卷頁4

隨著傳教士來華歐洲人的地理學知識和經驗也傳入中國。自16世紀後二十五年傳教初期以來,耶穌會士科學家一直很想瞭解他們腳下這塊大地的地理情況,他們研究中國人的製圖學,自己繪製當地地圖,為有興趣和充滿好奇心的中國人講解歐洲編繪地圖知識。

D'Arville:《中國:中國韃靼地區及高麗地圖》

選自杜赫德《中國全誌》

歐洲人繪製中國地圖過程中最重要的起步是葡萄牙地圖繪製家L·J·德巴爾布達(Luis Jorge de B arbuda)於1584年在奧特利烏斯(Abraham Ortelius,1527-1598)《世界概觀》(Theatrum Orbis Terrarum)中發表的地圖(圖8.1)。該圖被譽為“歐洲出現的第一幅單幅中國地圖”(3),它回答了歐洲人中國是甚麼模様的問題。開創了耶穌會士編繪中國地圖的歐洲階段。正是這一年之前一年利瑪竇來華,隨身帶了一本中文版歐洲世界地圖。由於利瑪竇那本中國地圖顯然失傳(4),但我們從他著作中知道他對羅洪先的《廣輿圖》和另一幅中國地圖《古今地形圖》(Ku-Chin hsing sheng chih t'u,重印於1555年)(5)是熟悉的。利瑪竇還寫到他還有奥特里烏斯(Ortelius)和赫拉德斯·墨卡托(Gerard Mercator1512-1594)等大地圖學家的作品(6)。

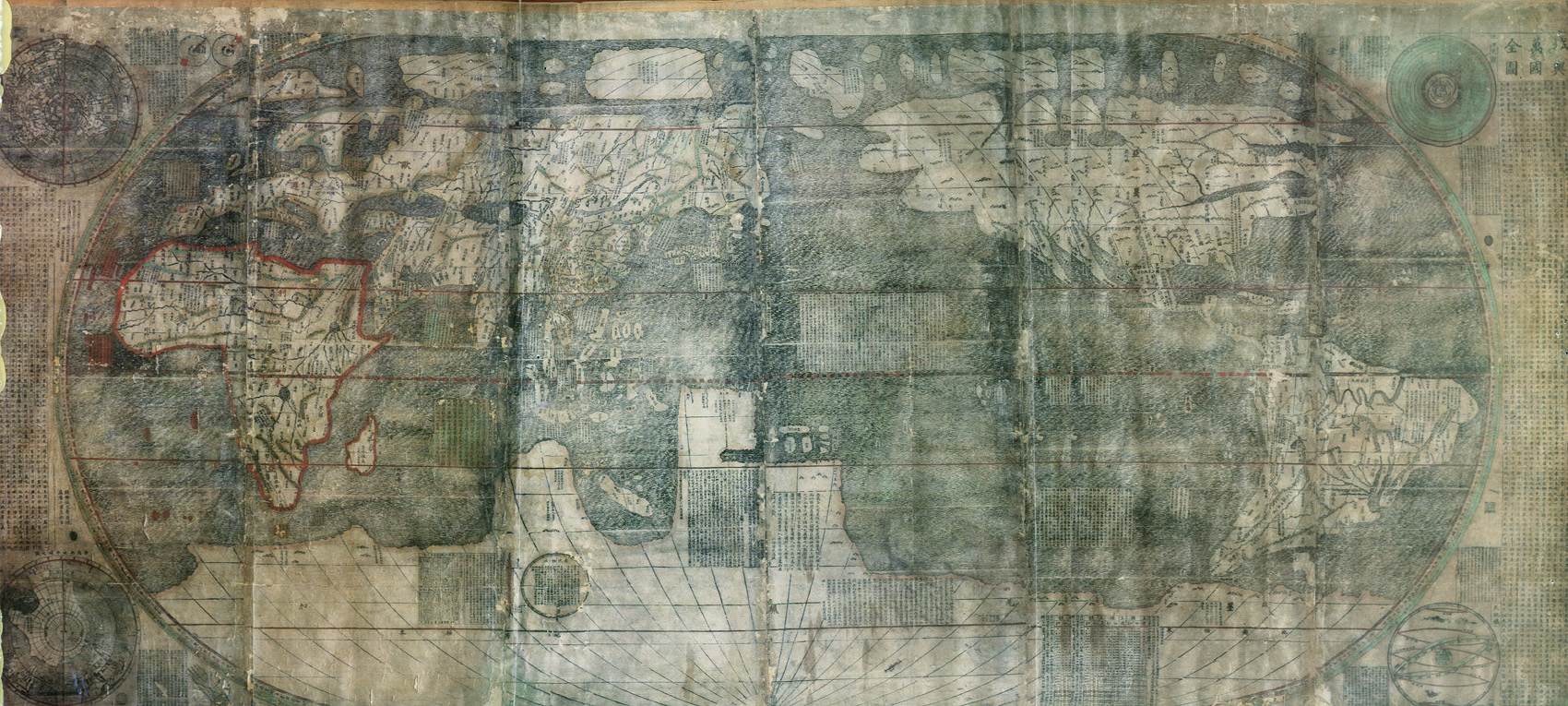

利瑪竇不斷改進自己的世界地圖。他1602年世界地圖現存本為地圖繪製史上最傑出作品之一(圖8.2)。利瑪竇把所有名稱和地名都翻譯成中文,把中國置於地圖中央位置,給予中國人以“中央王國”自居的傳統驕傲感(7)。他編製這幅地圖以回答中國人提出的種種問題:你們從哪裡來? 你們是如何描繪世界的(8)?由於圖中的信息及各種前言和説明,該圖成了吸引中國人對他工作感興趣的重要手段和宣傳工具。他親自告訴人們該圖被刻印了好幾千份,有的在他監督下進行,其餘則屬盜版。利瑪竇世界地圖在亞洲確有影響,這種影響一直持續到他去世後好幾十年。刻印一直在繼續著,但這些翻印本祇不過是對原圖拙劣的模仿而已。耶穌會士不斷地為中國人編製世界地圖,翻譯並改進歐洲地圖,並把來自中國的素材糅合其中。意大利天主教耶穌會士艾儒略Giulio Aleni S. J.(1582-1649)於1623年推出了一部英文題為“未列檔國家之記述”(Account of Countries not Listed in The Records Offce)(9)(chih-fang Wai-chi)即《職方外記》(圖8.3)的地理作品。這不僅是一本地圖還是描述世界各地的地理學專著。B·洪凱綠(Bernard Hung-Kag Luk)稱該部著作的推出可“誘導皈依的文人學士,加深為信仰效忠的知識(10)。

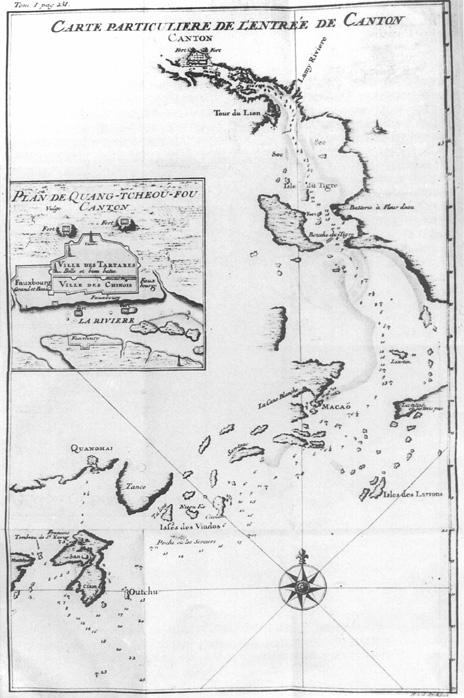

進入廣州地圖

選自杜赫德《中國全誌》頁47

利瑪竇的地圖又作一些改進。例如耶穌會傳教士Francesco Sambiasi(漢文名畢方濟,1582-1649)對1648年的世界地圖作過改進。改進後的地圖更為簡明,圖上地名也比利瑪竇原圖少些,自利瑪竇以來經桑比亞瑟改過的地圖搜集了一些反映現狀的新知識,如新幾內亞正確地被稱作海島。為尊重中國新王朝,中國也不再叫“大明”--這是利瑪竇地圖上的舊稱--而客觀地標明中國中央王國(中華)。南懷仁(Ferdinand Verbiest,S. J.1628-1707)出版的艾儒略新版地圖附有一份將世界劃分為兩個半球的當代歐洲世界地圖·南懷仁《坤輿全圖》(1674)主要取材於尼古勞斯·瓦斯納(譯音Nicolaus à Wassenaer)1661年地圖(11)。南懷仁地圖扭轉了中國人將其國家置於中心附近的習慣。

從利瑪竇地圖及其派生的其它地圖到艾儒略地理學裡,中國人、日本人和朝鮮人都從中得到了許多外部世界的知識。與此同時,傳統描繪世界的工作也在持續進行。

17世紀,在華的耶穌會教士們逐漸把向中國人解釋歐洲和世界的重點轉到了面向歐洲人的東亞地理探險和地圖製作上。顯然遠東早就出現在歐洲地圖上了,但人們都遲遲不能將其面貌同現實有機地結合起來(12)。

世界地圖(坤輿萬國全圖)

中國第一張囊括了由耶穌會士引入中國地理知識的地圖之唯一複製本 它以已遗失之利氏的第一張地圖為藍本 它是中國第一張繪出了美洲的地圖

耶穌會傳教士們不僅把新的地理學方面的情報傳遞給中國人,而且相反地也把對中國更為準確的描述傳到歐洲。我們可以很有把握地説,歐洲人有關中國地理學和製圖學形象在17和18世紀其實幾乎都全從在華耶穌會士們的資料中得到。耶穌會士們在很大程度上都在依賴中國地圖製作傳統。多數學者一直粗率地把許多耶穌會士的中國地圖的資料來源單獨歸於中國人。然而肯尼斯·陳(KennethCh'en)就指出許多資料來自利瑪竇(13)。

中國學者馬雍(Ma Yong)認為那種長期持衛匡國(Martino Martini S. J.1614-1661)地圖主要譯自《全圖》的觀點過於草率。他在最近一篇研究17世紀歐洲傳教士關於中國的重要地圖製作著作--衛匡國的Novus Atlas Sinensis的論文中闡明了自己的觀點(14)。衛匡國參照了許多明末時期的地方志,批判地分析比較了原文並吸取了合理的結論,用整卷篇幅為中華帝國下了定義。這不僅有精密的各省詳圖,而且還對中國各個不同地區作了詳盡的介紹。每省都有統計、自然、經濟和政治地理等方面資料。他用地理符號標出了行政中心、金礦點、耶穌會士住址以及諸如山脈、湖泊等其它地理方面細節。他坦率地承認,這部地理學著作並非單單出自他個人之手,耶穌會士前輩同僚們的作品給了他很大幫助。中國朋友們也為他提供最可靠材料,甚至還從某些較長文章中摘出一部份給他(15)。衛匡國《地圖》1655年在歐洲出版(圖8.4)時,有位耶穌會傳教士教友説:“衛匡國神甫在其《地圖》中把中華帝國地理情況描繪得如此淋漓盡致,我們幾乎再沒甚麼可求的了。(16)

在衛匡圖編製《地圖》同時,另一位波蘭出生的耶穌會傳教士卜彌格(Michael Boym,1612-1659)也正編製一本含中國各省和描述中國的地圖。衛匡國同新建立的清王朝皇室(1644-1911)一起工作,而卜彌格赴歐代表永曆皇帝(朱由榔)(1623-1662)的遺臣,徒勞地求助西方援助,以圖重建明朝對中華帝國的統治。卜彌格1651-1652年在赴歐途中繼續從事中國地圖和地理研究工作,但是地圖卻未能出版,也許是衛匡國作品問世的緣故。卜彌格地圖手稿散落各地,有的已經遺失(17)。多虧法國神甫、地圖製作家尼古拉·桑松·達伯維爾(Nicolas Sanson d'Abbevi1le,1600-1667)(18),他的地圖才得以出版。由於衛匡國和卜彌格同時在研製中華帝國地圖,因此懷疑這兩部地圖作品間的關係是否相關。(19)

比利時耶穌會教士柏應理(Philippe Couplet,S. J.1624-1693)為其著作Tabula Chronologica Monarchicae Sinicae提供了一幅中國地圖(圖8.5),如同他之前的衛匡國和卜彌格一樣他也返回歐洲,沿途宣傳,並隨身帶了一名年輕的中國青年基督教徒。柏應理著作中的地圖吸收了衛匡國的材料,他隨意從其耶穌會士同仁處獲取資料。當清王朝改設18個省多年後,他仍恪守明王朝的十五省編制。(20)正如B·吉切尼亞格(BoleslaW Szizesniak))指出的,耶穌會傳教士對其前輩在華傳教士工作的信賴是非常普通的現象。(21)由中國傳教團開展的許多學術活動都被看作是為了神聖工作的進步,是超越一切偉大使命,一切都“為了上帝的榮耀”。衛匡國及其同事們努力在他們傳教工作站周圍盡可能地多設點,他本人也找出許多資料來判定其地圖的準確性。然而直到1687年首批法國官方傳教團來華,建立基於西洋測繪法的該帝國地圖繪制學真正計劃才得以實現。(22)

法國傳教團來華伊始,預計地理學會起重要作用,會引起法國人對中國地理極大興趣。首批法國教團中有幾名被選中,這是由於他們經過地理學方面培訓的原因。他們在東行船上劃分了學術工作,每人一到中國即開始專業培訓,新而更有組織的合作科研項目就開始進行了。

卜彌格:海南與廣東圖

選自查布里埃:《耶穌會波蘭籍傳教士卜彌格》

17世紀巴黎成了歐洲繪圖發展中心。1669年意大利出生的天文學家和地志學者卡西尼(JeanDominique Cassini,1625-1712)被召到巴黎主管那裡的天文台。1679年他設計了一幅巨大的球體投影圖,經過校正,表明是一大新發現,測量和觀察均可靠。(23)這是他要為世界重新繪圖的計劃。國王路易十四的大臣讓J. B. 柯爾培爾(Jean-Baptise Colbert)為科學探險撥款並鼓勵各種科學活動。路易十四也於1682年5月1日親自視察巴黎天文台。陛下對地圖繪製方面的進展和地理學發現的精確性留下了深刻的印象。毋庸置疑,柯爾培爾到巴黎那年接到中國傳教團轉達中國皇帝要求派法國傳教士消息時會欣然應允。

全世界學者都積極提供數據協助卡西尼繪製地圖。其中有數學教授讓德馮特奈(1643-1710,Jean de Fontaney,S. J.)。他準備出任首批法國赴華傳教士負責人,與此同時又與卡西尼一道探討為巴黎天文台提供天文數據的可能性並作一些地理學方面的觀測。1685年德馮特奈(漢文名洪若翰或洪若)離開巴黎時已經過地理學技術方面的訓練了,他表示還要為亞洲地圖提供數據。(24)

在法國傳教團同在中國進行地理學方面的聯繫更密切了。17世紀和18世紀前半期耶穌會教育同地理學研究密不可分。(25)地理學安排在修辭學和純文學課程內,歷史、文學、年代和地理學均屬文科。諸如菲利普拉貝(Philippe Labbé,1607-1667)和菲利普布里特(Philippe Brièt,1601-1668)等耶穌會士就在學校教授地理課。1685年路易十四派到中國的公使就是從開設過地理課的學校中選拔的。(26)手冊和地理學辭書等成了教學的重要參考。(27)當時許多傑出繪圖學家都受教於教會學校。儘管上述地理課程是提綱挈領式的,顯得鬆散膚淺,但他們如何成為訓練有素的科學家,祇有用教會學校雙重職責的理由才解釋得通,才能為人們理解。這些學校是法國虔誠精英們的培訓地。修辭學、純文學課的設置是為了使那些外行們在文化上變得更“完美”。然而這種學校也是耶穌會士學習和諮詢中心,研究所則是耶穌會士哲學家、學者們深造和研究場所。在後一場所不設高中地理課中的勞作和教學內容,因此還必須為法蘭西有天賦的地圖繪製者們尋找科學方法和科學活動培訓基地。17世紀末和18世紀初地圖製圖學成了家庭事業,由桑松(Sansons)和德利勒(Delisles)法國兩大家族控制著,他們都受過教會學校教育。除正規教育外父親還教兒子和侄子,因此一個多世紀內各類地圖均出自這兩家。紀堯姆·德利勒(Guillaume Delisle)(1675-1726)同森松家族一樣與父親克洛德(Claude)(1644-1720)和兄弟約瑟夫-尼古拉斯(Joseph-Nicolas)(1688-1768)一道分析大量從航行、觀測和測繪收集到的報告。(28)地理學及天文觀測等內容在法國一些雜誌中(Journal de Trevoux和Memores de I'Academie des Inscriptions et Belles-Lettses)都佔有顯著的位置。(29)傳教團由海外寄回歐洲的環遊世界日誌、航海記錄及天文學新發現等報告都向當時的地圖繪圖學家證實了老地圖的誤差,並表明地圖繪製改革勢在必行。

卜彌格:貴東州圖

選自查布里埃:《耶穌會波蘭籍傳教士卜彌格》

學術團體普通成員的聯繫不斷加強,歐洲地圖繪圖學家同耶穌會傳教團在地理學調整方面合作緊密,關係還在不斷發展。讓巴蒂斯特·里喬利(Jean-Baptiste Riccioli S. J.1598-1671)在遠離歐洲的傳教崗位上從事經緯度定位研究。到18世紀末19世紀初傳教團已為中國多數城市定了位。遺憾的是經度和地球圓周的測算還不夠精確。(30)直到紀堯姆·德利勒(Guillaume Delisle)採用了現代地理學技術,中國才被置於大致正確的方位。德利勒放棄了尼古拉斯·森松(Nicolas Sanson)在亞洲地圖中用過的測量法(在森松1669年地圖中,中國的經度偏東了大約二十度)而採用了衛匡國《地圖》中的直接測算方法。(31)由於採用了一種新的地球圓周計算方法,德利勒1700年的世界地圖把遠東標到了正確位置上。德利勒除用耶穌會傳教團的材料外,還借鑒了俄羅斯帝國東部地區的材料,他的地圖匯集了當時最新資料。(32)這正是在華耶穌會地圖繪圖學家產生的背景,在這樣的環境中湧現了傑出的歐洲地圖編繪者,這些大耶穌會教士們於1708-1718年間測繪了整個中華帝國。

法國耶穌會會士於1687年到中國後即開展了多種活動:讓人們信奉基督教,增強耶穌會士在康熙朝廷的地位,從事擬議中的科學文化研究。耶穌會一個重大項目就是負責朝廷對整個中華帝國全面的觀察。到18世紀頭10年,由於大清帝國版圖迅速擴大,對康熙皇帝來説明顯需要一份真實表現龐大帝國面貌的精確地理圖。耶穌會當即表明他們對此事的興趣和測繪及製圖方面的能力和技藝。在得到皇帝批准後,耶穌會聯合了足夠數量經過繪圖技術訓練的耶穌會會士,搜集了有關地區背景情況的豐富資料,讓會士專家們在調查整個帝國的基礎上仔細考慮繪製一份完整而科學的地圖。這項工程滿足了耶穌會編繪中國地圖的願望。他們抓住這一有利時機的意義在於又一次證明他們在朝廷的地位是舉足輕重的。無論在中國地圖或歐洲地圖上,這份傾全力編繪的地圖可謂真正反映擴張後的清帝國面貌的第一部地理作品。經科學探險與研究而成的地圖不僅為清王朝帝國政府提供了一份科學地圖,送回歐洲後也成了歐洲人使用的中國地圖。

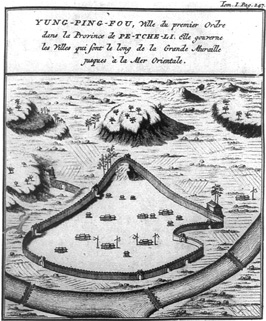

永平府--北直隸管轄之城府 選自杜赫德《中國全誌》卷一頁147

據李約瑟(Joseph Needham)(33)説,是張誠(Jean-Francois Gerbillon,S. J.1654-1707)參奏康熙皇帝提出由皇帝出面製圖主意的。他建議利用傳教團測量天賦和繪圖技藝編製一份擴張後的中華帝國地圖。然而安托萬·戈比(漢名宋君榮,A n t o i n e Gaubil,S. J.1689-1759)卻歸功於他的同僚巴多明(又名馬若瑟,漢名巴多明,Dominique Parrenin,S. J.1665-1741)對皇帝的鼓勵。他寫道:“是巴多明神甫找到了一個讓康熙皇帝想看到一份萬里長城地圖的辦法”(34)。這幅長城地圖首先由測繪者之一繪製的,後來張誠又進一步鼓動皇帝繼續把項目進行下去。(35)長城地圖和小規模調查是促成這(部份)宏偉計劃因素之一,此外,朝廷中能見到皇帝並與之有密切接觸的耶穌會會友們也是一個重要因素。

北河(Pei River)與溫榆河(Wen yu River)周期性洪水使康熙皇帝深深感到有必要對京郊四周搞一次詳細調查的必要。1700年耶穌會會士安多(Antoine Thomas,1644-1709)、白晉(Joachim Bouvet,1656-1730)、雷孝思(Jean-Baptiste Régis,1663-1738)和巴多明接到繪製該地區地圖的聖旨。(36)正如讓-杜赫德(音譯,Jean-Baptiste Du Halde,S. J.1674-1743)在其著作《描繪中國》(Description de laChine)中所説:“這位顯貴君王降旨於傳教團,要他們繪製京郊地圖,也想親眼看看有多少歐洲技術是精確的”(37)。這份地圖在七天內便完成並呈遞皇上了。

加丹道路地理測繪圖及其論據 選自《阿塔納西奧·柯切筆下的中國》頁4

皇上對地圖很滿意,又召見雷孝思、白晉和杜德美(PierreJartoux,1669-1720)繪製自永平(音譯Yung-ping)到甘肅西寧(音譯Hsi-ning Kansu)長城一帶的地圖。(38)這座古時候防禦異族入侵的屏障在明代得到了修復、加固和擴展。城牆是為了阻擋凶狠的滿人對衰弱的明王朝的入侵,如今作為一個對付北方少數民族的象徵,康熙皇帝自然對長城一帶情況感興趣。

訓練有素的地理學家雷孝思負責製圖計劃,並於1708年6月4日(康熙四十七年四月十六日)帶領一小隊耶穌會測量員出發了。馮秉正(Joseph Anne Marie De Moyriac de Mailla,S. J;1669-1748)雖未參加這項工作,但仍為人們留下了一本行程大事記,對雷孝思和戈比的記述作了補充(39)。白晉、雷孝思和雅托克斯等三位教士去了山海關,這是長城臨海處的一個重要關口(40)。他們沿長城到山西北端,再從那裡返回北京,到京時間是1709年1月10日(41)。雖然白晉為此工作兩月即病倒,但雅托克斯和雷孝思兩人繼續做準確標位工作,返京時還帶回了一張約十五英尺長的地圖。該圖十分詳細,包括河流、要塞和300多個城門入口,長城經過的山坡和峽谷也清楚地標在了圖上(42)。皇帝對該圖十分滿意,對北京周圍作的示範性調查結果讓他手中有了長城的材料。他高度評價這次計劃的成功,也看到了耶穌會士為整個帝國繪圖的意義。這一繪圖工作被認為是成功管理分散的地方政府、維護朝廷有效控制必不可少的貢獻,尤其能使皇帝對地理情況和帝國疆城做到心中有數。

受朝廷指派繪製一幅精確的專用中華帝國圖後耶穌會著手調查中國各省並收集西藏、韃靼和朝鮮等邊遠地區的材料。十年內這項巨大工程完成了,一件驚人而精密的傑作呈遞康熙皇帝了。

到1709年5月8日(43),雅托克斯和雷孝思同奧地利傳教士弗里德利(即費隱,Ehrenberg Eaver Fridelli,1673-1743)一道開始了東韃靼地區艱難的製圖工作。該地區為滿人故里,包括瀋陽、熱河、烏蘇里江及阿穆爾河(黑龍江)河口一帶(44)。請看度亞爾特下面一段文章:

這是一項艱難的任務,該地區彷彿被廢棄多年,要找到必需的人力、馬匹和糧草幾乎不可能,須知這項任務要持續好幾個月。但皇上有先見之明,他發旨到各城鎮滿族文武官員對繪圖者以全力支持,政令如此暢通無阻,該項工作進展順利(45)。

要承擔為帝國繪製地圖的如此重大任務沒有皇帝資助是難以想象的,人們因此看到朝廷為這項艱巨任務提供方便是何等的重要。

一開始耶穌會士們便把先前將長城作為南疆的考察資料用於這項新項目。東韃靼地圖在年底完成了。如同早先的地圖,這份地圖又博得了滿族皇帝的歡心。“這幅地圖皇上很喜歡,作為在北京出生的滿族皇帝不離京城即可見到故土,他能在一刻鐘內從地圖上學到很多東西,這是僅靠聽稟報得不到的”(46)。

三位神甫奉旨著手繪製(北直隸)工作,這是京城所在的省份。他們在這一地區自1709年12月10日工作到第二年6月29日。這份地圖的不尋常性在於其位置的重要,因為是帝國政府所在地。

這幅圖更受歡迎,所描繪的省份非常著名,皇上親自詳細查看,特別留心那些他曾經路過的地方。他還要某官員實地測一測(這些官員的任務就是去鄉下時丈量道路)。他還向傳教團表明將對圖的精確性如何作出答覆,如果其餘被證明不錯,教士們的工作就更讓皇帝滿意,再不會被斥責了(47)。

如此看來直到此時耶穌會會士製圖學家似乎還處於試驗階段。中國知識界中有些人抵制西方在製圖上的影響,他們擔心自己職位受到闖入的耶穌會科學製圖技術的威脅。因為康熙皇帝頒旨繪製京都所在省份圖,該地區也已由文件和資料證實。會士們能研製出新地圖,充份顯示出自己的優勢。

出色地完成北直隸地圖後,傳教團雷孝思、雅托克斯和弗里德利三位教士被派到阿穆爾河(Rio Armur)中游(48)、色楞格河(SelengaRio)(49)和蒙古烏蘭巴托以北的地區。他們按計劃調查,從1710年7月22日起直到當年12月14日。新繪製地圖上“圖上空白處很多,但皇上對圖仍然很滿意”(50)。因為他想在這片寬闊的蒙古遊牧部落茫茫荒野建造城市,這是基於戰略上的考慮(51)。阿穆爾河流域大片地區具有重要的戰略意義,1689年沙皇彼得大帝(Czar Peter The Great1672-1725)同康熙皇帝的代表在涅爾琴斯克(尼布楚)(Nerchinsk)簽訂了尼布楚條約。這大片不毛之地一直有爭議,滿清王朝方面獲得了外交上的勝利,並希望保持這個勢頭(52)。

到1711年,皇帝作堅強後盾,耶穌會製圖工程明顯加快,為確保全速推進,傳教團分成了幾個調查小組。中國各省區及其餘邊遠地帶的製圖工作齊頭並進((53)。雷孝思同葡萄牙耶穌會士、數學家(54)麥大成(JoãoCardoso,1671-1723)奔赴與京城毗連的山東省。杜德美(Jartoux)、費隱(Fridelli)和一位奧古斯丁(Augustinian)修會會士山遙瞻(Guillaume Fabre Bonjour,1669-1714)(55)先編製天主教教會曆書然後去阿穆爾河、色楞格河上游及哈密地區(舊爾伊吾戶,在今新疆維吾爾自治區東部)(56)。1711年歲暮,皇帝問起耶穌會士中有無更多精通地理者參加該項工作,當時應徵者有湯尚賢(Pierre-Vincent de Tartre,1669-1724)、德瑪諾(Romain Hinderer,1669-1744)和前面提到過的馮秉正三人,康熙皇帝當即欽定。爾後三人分赴各組,開始為完成各省調查計劃而工作(57)。

陝西和山西二省地圖於1712年底到1713年初由湯尚賢和麥大成完成。杜赫德(Du Halde)曾對這二幅“各寬十英尺”(58)地圖作如下描述:

滿大人把地圖呈遞皇帝,稟報情況後靜候陛下吩咐。德塔特也在恭候皇命。皇上召見了他並指出一些皇上親自察看過的地方,像內行似地多次稱贊:“一點不錯”(I-tienpu-tso),看來地圖萬無一失了。

覲見君王者見到一件事引人矚目,皇上看了另一幅同山西、陝西有關地圖後武斷地説有條河道畫錯了。德塔特對皇帝的錯覺很敏感,委婉(出於對君王的尊敬)而明確地解釋畫法沒錯,皇帝沉思了一會兒後卻説“錯了”(Tso 1yau),意思是説“我(朕)錯了”,這是至高無上的中國皇帝的一次大讓步(59)。

截至1715年底,餘下的十三省地圖陸續完成(60)。江西、廣東、廣西三省由德塔特和卡多索負責,1713-1714年完成;河南為雷孝思、馮秉正、欣德雷爾繪製,於1713年完工;江南也由雷孝思、馮秉正、欣德雷爾三人負責,於1713-1714年完成:浙江、福建仍由上述三人主管,於1714年結束;法布爾-邦茹爾、弗里德利負責四川,於1713-1714年完成;雲南由法布爾-邦茹爾(1714年死於此次雲南調查中)(61)和弗里德利在1714-1715年完成:湖廣和貴州1715年由雷孝思、弗里德利完成。雷孝思主持整個調查並同弗里德利於1717年1月返京。雅托克斯因病被迫留京,但參加了各省地圖的彙編工作,完成後於1718年呈遞皇上。耶穌會製圖家們採用的方法和手段以及調查技術均記入好幾種文獻中。1728年宋君榮(Antoine Gaubil)(由北京?)致函E·蘇塞(譯音,Etienne Souciet,S. J. V1671-1744)談及製圖技術事,信中説:

神甫們需要半徑兩英寸的象限儀,他們經常要仔細核對象限儀,驗正海拔高度。他們有一個羅盤,幾部儀器,一個擺錘及其它一些為完成皇上使命所必須的設備。他們把繩索準確地分割成幾段,仔細丈量到北京的距離。一路上常常觀察太陽子午線,每時每刻都要查看羅盤方向,觀察變化和峰頂傾斜度。

在這廣闊地區雷孝思、雅托克斯、弗里德利和巴多明一直觀察標桿高度、丈量距離、注意羅盤方位單位,弄清該地區的每個細節,在這方面南懷仁神甫先於他們了(62)。

白晉(又名白進)在早期一部書中描寫了法國耶穌會士的科學準備及從巴黎帶到北京的儀器情況(63)。雷孝思在其手抄本《中國和東韃靼地理學消息》(Nouvelle géographie de laChine et de la Tartarie Orientale)中描述了其繪圖時搜集數據的方法(64)。他十分讚賞三角測量方法以及前輩耶穌會科學家對儀器的維護態度,諸如為核實而觀測經度,記錄日食月食及認真測量各個地區等。他指出,在中國的耶穌會製圖學家的作品甚至比當時歐洲地圖還精確,他還挑出了托勒密(Protemy's)觀察地理系統中的毛病,認為舊時測量可靠性有問題。

其它資料提到了製作程序,但卻沒有那種像雷孝思那樣用文件資料來加以證實的了。方位基本上是用三角測量標出,最後得出來的第一幅地圖就是通過這種測量方法而來的(65)。J·F·巴德利(John F. Baddeley)估計耶穌會士製圖家通過天文和地理觀測共定出經緯線641處。這個情況還提醒我們,他們所收集到的材料都可從各省地方機構獲得(66)。20世紀傳教團史學家亨利·伯納德一梅特(Henri Bernard-Maitre,S,J.)對這種方法作了如下簡潔描述:

人們可以見到地圖繪圖學家採用的基本方法,包括測量距離以得到不同地區的經緯度。緯度劃分過程通過觀察太陽高度和北極星來完成。至於經度教士們有時借助於月食和木星衛星,但這種方法卻往往難以達到期望中的準確度(67)。

傳教士們以北京為子午線,得到了各地的經度線讀數,他們知道自己的儀器尚不完美和精密,在巴黎如此作法甚至導致了更大的偏差,將巴黎到北京的不準確距離強加於整個過程也是不妥的(68)。1 9世紀晚期J·V·克拉普羅特(Julius Von Klaproth)和E·比奧(Edouard Biot)之類的地圖繪圖史學家也看出離北京越遠,耶穌會士們測繪數據問題也越大,錯誤也更多(69),當然這主要是儀器靈敏度所致。杜赫德在其作者序言中解釋説為甚麼要用北京日升中天的方法是因為“從北京正午太陽高度測出經線會導致某些錯誤,因而也不想將此用於巴黎”(70)。一些批評度亞爾特作品者不同意這種説法,其中之一就是《描繪中國》(Description of China)的地圖學編輯愛德華·凱夫(Edward Cave)(71)。

如巴德利暗示,傳教士們在依靠描繪滿清帝國的本地材料時並沒有遇到過多困難。儘管他們不時為中國和滿清官員的妨礙而困惑,但都因朝廷的支持而克服了。這些官員們由於工作方法不同,擔心其名譽地位受損而起嫉妒之心(72)。然而沒有經西洋製圖學訓練的職能部門支持,沒有中國人的系統探索,甚至不用傳統中國製圖技術,傳教士們要完成這次龐大的測繪任務是不可能的。他們搜集並研究了大量本地資料和作品,還在旅途中從地方官員處得到了不少信息。這些中文資料經過觀察核實成了該領域的重要參考文獻。

度亞爾特在其序言中解釋雷孝思的意義並貶低非耶穌會士的作品,他説:

我們在作品中向公眾展示的情況(不同於以托勒密系統(Ptolemaic Systems)為基礎的歐洲早期地理學作品和中國的原始資料),確實不可同日而語,我們自己本不該把自身局限在中國政府的地圖上,也不該局限在幾乎要測完整個帝國,尤其是韃靼地區,耗費了我們大量勞動,吃盡了苦頭,這都是滿清貴族帶給我們的,我們也不必印製甚麼回憶錄,祇有全身心地投入。但我們決心有一個全新的開端,利用這些到手的材料,把它們當拐杖用,為觀察選好地點。我們務必把自己所帶的生活用品壓縮,必要時還包括原來的打算(73)。

其實耶穌會傳教士們對地方幫助依賴性很大,並非如他們所説“自己走自己的路”(74)。繪製西藏地圖時對中方依賴性幾乎是百份之百。在繪製別的地圖時不僅要中國人幫忙而且還普遍使用滿洲資料。杜赫德在其序言中就對滿清皇帝堅持指派幾名滿清官員負責測繪中的丈量工作。杜赫德寫道:

(康熙皇帝)頒旨選派幾名官員主管丈量,因此末了他們對所經之處的地名都記熟了。計劃要測繪之處的地方文武官員領著挑選的測量幫手靜候差遣,算是報答浩蕩皇恩。一切工作井井有條,準時按計劃進行。這是皇帝聖明的有力證據,要測繪如此龐大的帝國疆土,沒有上下左右的支持是不可想象的(75)。

為遵循皇帝旨意各地還為耶穌會做了大量其它工作。

儘管杜赫德在書中致謝部份説得不夠明確,但還是間接地提到傳教士們應感謝對地理學。繪圖學重要性認識不斷提高的中國人。

李約瑟可能因親華而褒揚過頭了,但我們不妨也聽聽他的説法:“由於掌握這部份知識的那一代中國地圖繪製者的扎實工作,中國製圖學才成了現代地理學不可缺少的一部份”(76)。耶穌會士們能在短短十年內製作出該龐大帝國的地圖,這主要歸功於中國悠久的製圖傳統。教士製圖家從該傳統中吸取營養,如同他們從耶穌會前輩科學家得到技藝一樣。當然有對此興趣很濃的康熙皇帝支持也是極為重要的。

毫無疑問,中國人在搜集西藏製圖材料中起了明顯的作用。須知,為該地區繪圖並列入傳教士計劃中,但耶穌會士的地圖中卻包括西藏。為給西藏繪圖,也為幾個不易進入的地區(如日本、朝鮮及滿洲邊遠地區),傳教士們使用了滿漢官員們提供的資料(77)。例如康熙皇帝下旨,讓剛以朝廷代表身份出使拉薩的滿清官員何壽(Ho-Shou,卒於1715年)弄一份畫好的西藏地圖(78)。杜赫德寫道:“該使臣在西藏的兩年中,令為此任務帶來的幾個隨從將立即歸順大喇嘛的版圖都繪出來”(79)。1711年何壽返京將草圖交雷孝思。這份草圖即成了傳教士們編繪的28張中國分省地圖中的四張西藏圖的依據(80)。何壽也被稱為現代西藏地圖繪圖學之父(81)。人們必須知道,歐洲人到中國前很長時間裡中國人就在探索西藏山地了(82)。1711年雷孝思接到的西藏圖並非完全如願,在1715-1717年兩年中他把這個情況稟報了皇上。後來,西藏衝突被平息,清廷扶植了傀儡達賴喇嘛,又一支皇家勘測隊被派出了。隊中除三名朝廷代表外還有兩個受過耶穌會科學訓練的喇嘛。這次科學使團似乎無外交色彩。科學使團奉命要努力獲取西藏詳細資料,包括測定座標和測量各大山脈海拔高度等(83)。

1721年在中國出版的第二版木版教會地圖(32張)就用的是根據這次獲取的西藏製圖資料繪製而成的西藏地圖(84)。被西人稱作《清帝國普通地理學》的《大清一統誌》(Ta Ching it 'uag Chih)也用這次西藏之行得到的原始素材。

關於朝鮮地圖繪製材料也取自中國,因為傳士教很難到該王國考察探險。雷孝思又一次挑起了編製朝鮮地圖的重擔,著手分析中國人得出的數據,再將其同耶穌會友們在邊境地區發現的情況加以比較。儘管不太行得通,所得資料準確性也成問題,但他可根據這眾多材料作出自己的判斷。

神甫們除依賴所提供的不能去的地方材料外,還利用滿、漢學者及其助手為他們的測繪工作出力。其中之一就是何國棟(譯音,Ho Kuotung)(18世紀人)(85)。雷孝思、德瑪諾(又名欣德雷爾)和馮秉正在繪製福摩薩地圖時也得到過中國合作者協助(86)。

傳教士們在康熙年間大規模的地圖繪製活動顯然得到中方大力支持。皇帝個人興趣及其統治這龐大帝國需要的學識不僅推動了教士們的測繪工作,也鼓勵了漢人、滿人和蒙古人的探索活動(87)。最大限度地瞭解帝國、發展交通通訊事業是有效制止反叛、牢牢控制遼闊版圖的頭等大事。

有人也許會問,既然傳教士們都全力投入地理學方面工作了,那麼誰來關照為數不少的中國教徒呢?1717年,約有120名傳教士在華工作,其中28名屬法國教會(88)。路易斯·普菲斯特(Louis Pfister)在其中國傳教士傳記中稱,傳教士們在忙於科學考察期間,凡所到之處,無論窮鄉僻壤與否,都盡量抽出時間宣講福音。例如,“弗里德利(漢名費隱)在由華北到華中的漫長行程中不失時機地向未入教者宣講福音、教授禱告,講耶穌及其12個門徒的故事勝過講幾何學(科學)”(89)。德瑪諾(欣德爾)、雷孝思和馮秉正也清楚地知道在其所經過的大片地區內哪些人聽到了福音,哪些人可以做皈依基督教的工作(90)。當今傳教團史學家約瑟夫·德赫內(Joseph Dehergne)稱,1700年中國有三萬名天主教徒(91)。

耶穌會為康熙皇帝準備的地圖集被送到北京,這表明測量工作已告一段落,下一步計劃是印製中文版了。1717-1726年間四個不同版本問世。第一種為1717年有28張圖的木刻本,即英文題為《綜合皇家地圖集》(A Comprehensive Imperial Geographic Atlas)的《皇輿全覽圖》(Huang yü Ch'uan lan t'u)。該版雖屬綜合數據而成的首印本,在製圖史上意義重大,但很快就被校正、修訂了。1719年含32幅圖手抄本完稿,其中補充了三幅西藏與黃河上游地區的地圖。地名及其它術語均已得到規範,滿文術語也不用了。該版有44張,係會外牧師馬國賢(又名里拔或李帕,Matteo Ripa 1682-1745)在北京用銅版印製的。馬國賢參加了耶穌會實測活動,是一個熟練的銅版雕刻家,先前曾創作了一套36張銅版畫--“熱河行宮全景”(92)。他開始刻印1718年地圖(93),印出了英文題為“大清帝國地理全圖”,即《御欽大清一統全圖》(YüChin ta Ch'ingt'ung Chüan t'u),共48張,比例為1:1,400,000(94-95)。為表彰馬國賢功績,乾隆皇帝(1736-1796年在位)還揮動御筆,説馬的功勞會永垂青史(96)。該銅版刻本地圖被送到法王路易十五手中,感謝他對傳教活動的支持(97)。還有幾冊存英王喬治二世(98)地圖學特藏書庫和意大利那不勒斯大學東方研究所(99)。

1721年32張第二個木刻版問世,馬國賢根據1719年版式,對許多細節做了校正,對西藏和黃河上游一帶也做了進一步訂正,並把名詞術語由滿文規範為漢語(100)。該修訂本由耶穌會送往歐洲並為杜赫德《描繪中國》一書中的地圓提供素材。該中文木刻本地圖和度亞爾特書中的分省圖及西藏、韃靼詳圖的比例同為1:2,000,000(101)。人們可將歐洲版同中文原版加以比較。地圖繪製學家馬塞爾·德東布(Marcel Destombes)一直在尋找《描繪中國》(Description de la Chine)一書中使用的1721年原木刻圖本,他指出,1943年該版本還在巴黎外交檔案館(102),之後被弄到德國,並做過表面處理(103)。該書遺失前,亨利·科爾迪耶(Henri Cordier)報道説:

耶穌會神甫們的原版地圖經登錄後今存外交檔案館。這是韋爾熱納先生(Mr. Vergernes)以終身年金3,000法朗為代價從丹維爾(d'Anville)處買回的。該地圖編號為No.1648a,是用較堅硬的中國紙裱好的,藍色中國絲綢作封面。城市名稱皆用漢字。(104)

1726年單張中國和滿洲地圖列入《古今圖書集成》(105)中,但蒙古和西藏的並未同等列入。此處還有1721年重修木刻本。1832年,與1721年相同規格的地圖又重印了,唯一不同處在於新地圖印在一條長幅上而不是單本圖冊。該圖英文名稱為“當今清朝綜合地圖集”(Comprehensive Geographical Atlas of the Present [Ch'ing] Dynasty),即《皇朝一統輿地全圖》(Huang Ch'ao i t'ung yü ti Ch'uan t'u,即《大清一統輿圖》),該圖晚至1894年才又翻印(106)。

18世紀晚期,乾隆皇帝授權耶穌會第二次勘測。葡萄牙傳教士傳作霖(Felix da Rocha,1713-1781)和若昂·德埃斯皮納(譯音,João de Espinha,1722-1788)被派往外出實地測量,並繪製松花江和土耳其斯坦新近被劃入清帝國版圖地區的地圖。在1756到1759年幾年緊張工作期間(107),他們翻閲了有關該地大量資料,終於把這些偏遠地區的圖畫好呈遞皇帝。1769年乾隆皇帝頒詔書,命新近為皇帝製作了一幅中文世界地圖的蔣友仁(Michel Benoist,1715-1774)繪製一幅帝國新地圖,該圖包含有關帝國周邊地區未公開過的資料,是由達羅沙、德埃斯皮納1756-59年考察後提供的。1769年內,蔣友仁在其他人協助下製作了一個木刻本,他雖不情願搞銅刻本,因為他並非擅長,但仍然在1775年出了一個銅刻本(108)。他的地圖主要依據1708-1718年間康熙時代耶穌會實測數據,但最大不同處在於收進了羅沙、埃斯皮納(Rocha-Espinha)在松花江和土耳其斯坦考察時收集的數據。然而蔣友仁地圖並沒有先前耶穌會的那樣大的影響,因為缺乏一個能將圖中數據翻譯成西方文字的歐洲編輯。

從宋君榮(Antoine Gaubil,S. J.)通信錄中我們發現,雷孝思曾將一冊(多冊?)1721年康熙時代耶穌會木刻本地圖送往法國(109)。“呈送法王的耶穌會地圖於1725年經國王懺悔神父德利尼爾(deLinière)教士之手獻給了陛下”(110)。杜赫德也請了法國製圖新秀讓·巴蒂斯特·布爾俊隆·丹維爾(Jean-Baptiste Bourgiunon d'Anville,1697-1782)當中國教會地圖歐洲版製圖編輯,將繪好的圖收入《描繪中國》中,圖的質量給人們留下了深刻的印象(圖8.7:8.8)。(111)

杜赫德《描繪中國》中的精美地圖的出現有複雜的偶然性。如前所述,17世紀晚期赴華的許多法國傳教士都精通數學和地理、三角測量知識,這時他們具有特別重要性。他們赴華正是清帝國急劇向外擴張之時,這就導致了帝國統治者繪製一份反映帝國全貌的綜合地圖的想法。耶穌會傳教士們依靠中國合作繪製地圖的傳統,用實幹證明其科學技能,而且還贏得了朝廷對這項巨大工程的支持。

耶穌教會忙於這項工程的動機是多方面的,當然科學調查是一個重要因素。例如衛匡國,其早期中國地圖不用三角方法測量,經常用傳統的中國繪圖技術,然而製出的地圖質量幾乎祇有法國教士能及。因此在華的傳教士們多麼想盡快地見到在巴黎印製的地圖啊!1725年左右他們派人把地圖送到法國以後真不明白杜赫德為甚麼遲遲不開印。傳教士們多次寫信到法國催問為甚麼總見不到地圖問世。當然杜赫德有他自己的打算,他把地圖壓在手裡直到為其寫出評論。該份附帶評論的地圖被收入四卷集《描繪中國》,外加頗為壯觀的其它地圖,更是人們求之不得的了。

對為一廣闊地區製圖的中國測繪工作,歐洲學者、商人、傳教士和公眾都很感興趣。杜赫德和丹維爾地圖繪製得如此好,耶穌會會士測量資料如此全面,中國又被描繪得如此準確、客觀,這是18世紀中葉歐洲和歐洲許多地區的地圖望塵莫及的。1708-1718年間耶穌會地圖及其不同版本直到19世紀末仍然是中國、韃靼和西藏地區地圖的基礎。

耶穌會各部門間為完成這份地圖配合十分默契。傳教團125年的辛勤勞動同學習中國本地地圖繪製學傳統結合在一起,構成了後期傳教士們依賴的基礎。儘管法國耶穌會的科學價值也已被承認,但他們同中方合作繪製地圖的最終目標還是在這龐大帝國內宣講福音。它仍然被看作是達到目的的一種手段。其結果是為傳教士們贏得了中國皇帝的恩寵以及傳教區內官員和百姓的好感,並獲得去清帝國邊鄙地區的許可。

利瑪竇繪製之《坤輿萬國全圖》(即世界地圖)

利瑪竇用這幅著名的世界地圖向中國人介紹西方地理知識。

原版於1584年製成,其内容與幅度經多次修改再版(1600年南京版、1602年北京版),原版早已遺失。

此為英國皇家地理學會收藏之1644年後再版的<坤輿萬國全圖>。該會授予本刊複製權。

北疆譯

【註】

(1)“論中國製圖學”,見李約瑟:《中國科技史》,全第七卷(英國劍橋,1954-)3:Pp.497-590。

(2)約朗德·瓊斯等:《中國和日本地圖》(倫敦,1974),見英圖書館,1974年2月1日至12月31日在大英博物館展覽,頁數不詳。

(3)唐納德·F·拉奇(Donald F. Lach):《亞洲在發展中的歐洲》,二卷,(芝加哥,1965-),卷一,二:818。

(4)見西奧多·N·福斯:《La cartografiadi Matteo Ricci》中Atti del convengo internazionale di studi ricciani,Macerata-Roma,22-25 ottobre 1982,瑪麗亞·奇利亞諾編,1984,Pp.177-195。

(5)P·帕斯奎爾·M·德利亞. Il mappamondo cinese del P. Matteo Ricci,S. I. Vconservato presso la Biblioteca Vaticana,commentao tradotto e annotato dal……(梵蒂岡城,1938):卡朱培卡·烏諾:《Yoroppa ni okeru Koyozu:Shina chizugaku seizen no shoki jokyo》”(廣輿圖,即綜合圖)在歐洲:中國早期對西方製圖學的影響”,載《日本人文與社會科學研究》26(1978):3-28:博萊斯瓦夫·什切希尼亞克著:《利瑪竇之中國地圖》,Imago Mundi ll(1954):P.129。

(6)德利亞,Mappamondo,亦見肯尼思·陳(Ch'en):《利瑪竇關於毗連中國地區註釋中可能用過的資料》,載Toung Pao 34(1938):Pp.179-190。

(7)見福斯:《La Cartografia di Matteo Ricci》(利瑪竇製圖術),P.181。

(8)在1602年世界地圖上,意大利的個別地方是由利瑪竇命名的,如:The Marches。

(9)見納德·洪凱·盧克:“艾儒略之‘職方外紀’研究”,東方學及非洲研究學報,倫敦大學40.1(1977):Pp.58-84。

(10)同上P.83。

(11)岡特·希爾德:《澳大利亞揭示》,(阿姆斯特丹,1976),P.84。

(12)拉奇:《亞洲》,下冊,3:Pp.446-89。

(13)肯尼思,陳:《……可用資料》,Pp.179-180。

(14)馬雍:《Attivita di Martino in Cina esue opere di storiae geografia della cina》,由中文論文“近代歐洲漢學家的先驅馬爾蒂尼”譯成意大利文,在1981年10月意大利會議上用中文宣讀。該文中文本載《歷史研究》6期(北京)(1980):Pp.153-168。

(15)見喬治·馬加良斯:《Presentazione》,載衛匡國Novus Atlas Sinensis. Ad Lectoren Praefatio. Versioni(特倫托,意大利,1981),Pp.19-21。

(16)加布里埃爾·德馬加良斯,:《中國新史》,約翰·奧格爾比譯(倫敦,1688),序。

(17)羅伯特·沙布里. Michel Boym,Jesuite polonais et la fin des Ming en Chine(1646-1662)(巴黎,1933),Pp.228-234,P.256:沃爾特·福克斯:《淺論卜彌格之中國地圖》,Imago Mundi 9(1952):Pp.71-72:博萊斯瓦夫·什切希尼亞克:《The Mappa Imperii Sinarum of Michael Boym》,Imago Mundi 19(1965):Pp.113-115。

(18)“Abbregé de la Chine du R. P. Bouyu”(1658)。見博萊斯瓦夫·什切西尼亞克:《17世紀中國地圖》。《歐洲製圖學家匯編》調查,ImagoMundi 13(1956):116-36。

(19)福克斯:《博伊姆注》(Note on Boym),P.72。

(20)博萊斯瓦夫·什切西尼亞克:《17世紀地圖》,128-31。有關清代各省省名及數目的記載如下:中國有外蒙、內蒙、青海、西藏及其它原有省份。康熙年間設18省,從西到東、由北到南分別是甘肅、陝西、山西、蘇州(Suchuao或Suchou)、貴州、雲南(北)直隸(都城北京)、河南、湖北、湖南、廣西、安徽、江西、山東、江蘇、浙江、福建和廣東。明代中國分為15省。1645年滿清新政府設16省,滿州奉天為第二皇都所在省。到1676年,康熙皇帝分全國為18省。陝西與甘肅在明代通稱陝西:湖南、湖北稱湖廣;江蘇、安徽合稱南直隸,即南昌(Nanchang)或江南。北直隸含河北、察哈爾部份地區及熱河。“直隸”意指“直轄”或“京都所在省”。1421年前(該帝國首府由南京移北京時)南昌或江南稱直隸。遷都北京後該省有時還被稱作直隸,“南都省”,而新都會所在省稱為北直隸或“北都省”。中華人民共和國成立後,全國又被劃分為二十二省,在清代原有省份名單上加了遼寧、吉林、黑龍江、台灣和青海省。

(21)同上。

(22)見約翰·W·威克(John W. Witck)在本書中的文章(第三章)。

(23)見勞埃德·A·布朗:《讓·多米尼克·卡西尼及其1696年世界地圖》(安阿伯,1941),40-41。

(24)同上,42。

(25)見C·達尼埃爾(C. Daniel):《La Géographie dans les colléges des Jésuites aux ⅤⅩⅡ*et ⅩⅧ' siecjes》,Etudes 3(1879)081-823:亨利·貝爾納-邁特爾(Henri Bernard-Maitre):《Les Etapes de la cartographie scientifique pour la Chine et les pays voisins depuis le ⅩⅥ' jusqu'a la fin du ⅩⅧ' siecle,》Monumenta Serica 1(1936):428-77。。

(26)達尼埃爾:《La Géographie》,810。

(27)同上818-823。

(28)同上814-815。

(29)有種雜誌新名為《Mémoires pour servir a l'histoire des sciences et des beaux arts》,但直到18世紀人們仍然稱此的舊名《Journal de Trevoux》,關於該雜誌詳情亦見艾爾弗雷德·德佐泰爾(Alfred Desautels《Les Mémoires de Trévoux et de mouvement des idées au ⅩⅧ siècle》,(1701-1734))(羅馬,1956)。

(30)阿貝·約瑟夫·布魯克(Abbé Joseph Brucker):《Communication sur l'exécution des cartes de la Chine par les missionaries du ⅩⅧ siècle d'après documents inédits》,載IV Congrès international des sciences geographiques tenu à Paris en 1889,2卷(巴黎,1889),1:384-389。經度計算問題直到使用精密計時器才解決。見諾曼·J·W·思羅爾(Normann J. W. Thrower)“經線的發現:1530-1770年測定海上經線之計時器監測”,載《航海》雜誌第5期(1957-1958):375-81。

(31)見斯文·海丁《藏南:比較我1906-1908年間早期觀察的發現》,九卷(斯德哥爾摩,1917-1922)1:216-222:貝納爾-邁特爾“Les Etapes”408:布魯克“Communication”1:381。

(32)約翰·F·巴德利(JohnF. Baddeley)編:《俄國、蒙古、中國:從17世紀初到沙皇亞歷修·米海伊諾維支(Alexei Mikhailovich,A. D.1602-1676)逝世雙方間關係之某些記載》,二卷(倫敦,1919),1:Vi-Vii。

(33)李約瑟:《中國科技史》3:585。

(34)宋君榮(Antoine Gaubil Correspondance de Péking,1722-1759(日內瓦,1970),214。法文原文為:“C'est le P. Parrenin qui trouve le moyen de faire naitre a l'empereur Kang-Hi le désir de voir une carte de la grande muraille. ”

(35)丁超卿(Ting Tchao-ts'ing或Ting Ch'ao-ch'ing)Les Descriptionsde la Chine par les Francais(1650-1750)(巴黎,1928),47。

(36)該項製圖計劃曾在1701年11月4日一封致戈特弗里德·威廉·馮榮布尼茨(Gottfried Wilhelm von Leibniz)信中談及,載Journal de Trévoux 11(1704):155。亦見上註(29)。

(37)讓-巴蒂斯特·度亞爾特(Jean-Baptiste Du Halde,S. J. “Des cription gégraphique,historique,chronologique,politique,et physique de la Tartarie chinoise”,4卷)(海牙,1735),1:xxxvi。法文原文為《Ce grand Prince ayant ordonné aux Missionaries de dresser une Carte des enrirons de Peking,Jugee parlui-même combien les methodes Européennes sont exacctes. 》

(38)有關該項製圖計劃亦見亨利·科爾迪耶(Henri Cordier)關於安托·戈比注:《Mélanges géographiques et historiques. Manuscrit inédit du Père A. Gaubil,S. J. publéie avec notes par H. Cordier》,載Toung Pao 16期(1915):529-44。從雷孝思地圖和一份清代軍用地圖的比較可看出西方及其同時代中國製圖活動間的有趣對比。清代軍用地圖作於1680-1700年間,描繪了萬里長城3/4地段(1市里約為1/2公里),並標有駐防等情況。有關該地圖詳情請見M·邁耶(M. Meijer)《中國萬里長城地圖》,Imago Mundi 13(1956):110-115。

(39)見其Histoire générale de la Chine,ou Annales de cet Empire;traduites du Tong-Kien-Kang-mou(譯自通鑒綱目),13卷,(巴黎,1777-1785),11:Pp.314-317。

(40)在明代,山東省包括遼東和山東半島。山海關就字面講是山和海的必經要道,該地介於山、海之間的平地,若此關被堵,則去遼東路被截斷,因此在戰略上具有十分重要的意義。

(41)巴德利、俄國、蒙古、中國,1:c l x x xi,引馮秉正:《中國通史》11:P.314。巴德利指出,1694年前一些時候,一名叫亞歷山大的神甫曾詳細考察過長城。

(42)度亞爾特,描繪中國,1:xxxviii。

(43)同上。

(44)沃爾特·福克斯,Der Jesuiten-Atlas der K'anghsi-zeit.(北京,1943),Pp.9-10。

(45)度亞爾特:《描繪中華帝國和中國韃靼》,2卷(倫敦,1738-1741),1:vii。

(46)同上:viii。

(47)同上。

(48)路易斯·普菲斯特,Notices biographiques et bibliographignes sur les Jésuites de Iancienne mission de Chine 1552-1773,二卷(上海,1932-1934),1:P.531。

(49)杜赫德在整部《描繪中國》一書中稱色楞河(Seh-leng eh)為Saghalian。

(50)杜赫德:《描繪中國》,1:viii。

(51)關於當時該地區之蒙古,見勒內·格魯塞特:《草原帝國:亞洲史》,內奧米·沃爾福德譯,(英國新不倫瑞克,1970),Pp.529-533。

(52)關於尼布楚條約與在滿州得勝中扮演的角色見約瑟夫·謝拜什:《耶穌會與中俄尼布楚條約》(1689):托馬斯·佩雷拉日記(羅馬,1961);普拉什科維亞·蒂科夫利娃,Pervy Russo-Kitaysky dogovor 1689 goda(第一個俄中條約,1689,莫斯科,1958):以及馬克·曼考爾,俄國與中國:截至1728年的外交關係(劍橋,1971)。

(53)宋君榮在其《Histoire des Thang》(《唐史》)……16卷(巴黎,1776-1814),15:P.402中詳細介紹了1711年那次探險。

(54)這是馮秉正對多數地圖繪製者傳教士的稱呼。

(55)法布爾一邦茹爾從歐洲帶了一頂“紅帽”到澳門送給被監禁的大主教梅拉德·德圖爾農。後者是根據康熙皇帝的聖旨從1707年起被扣的。1707年羅馬教廷又派遣了一位新主教,但這事未通知被囚者。法布爾-邦茹爾1710年1月4日到澳門,兩天後即秘密地舉行了新主教授職儀式。七個月內“被扣”主教去世了。見弗朗西絲·A·魯洛:《梅拉德·德圖爾農,--教廷使節在北京法庭》,耶穌會歷史檔案館31(1962):Pp.264-323。

(56)見福克斯翻譯的現代地理學術語,耶穌會地圖,10,加比對此次探險的描述,見科爾迪耶::《Mélanges géographiques et historiques》,P.526,Pp.536-37。

(57)杜赫德:《描繪中國》,1:viii-ix,作者序。

(58)“Dix pieds en quarre”。

(59)杜赫德:《描繪中國》,1:viii-ix,作者序。

(60)福克斯,Jesuiten-Atlas,Pp.9-11。

(61)法布爾一邦茹爾去世後由雷孝思頂替。

(62)宋君榮:《通信錄》,P.214。南懷仁傳記見:R·A·布隆多Mandarin en astronoom:Fedinand Vebiest,S. J.(1623-1688)…(迪林根,1687)。

(63)若阿基姆·博韋,Voyage de Siam du Pere Bouvet,珍尼特·C·加蒂編(萊頓,1963),Pp.15-16。

(64)杜赫德從該部作品中得到大量地理方面的資料。雷孝思手稿現藏巴黎法國國家圖書館,MS. fr.17242,fols.5V-11V。

(65)布魯克:《通訊聯絡》,1:P.388。

(66)巴德利,俄國、蒙古、中國,1:clxxxvii。

(67)亨利·伯納德·梅特:《Note complémentaire sur l'atlas de Kanghis,》Monumenta Serica Il(1946):Pp.198-199,見法文原文。

(68)度亞爾特,描繪中國,1:xxxvi。丹維爾依據《描繪中國》一書的觀點,對巴黎的子午線作了修改。人們稍加留意,便能發現其中的錯誤:離中國京城越遠,誤差也就越大。這種測量法比把子午線移至巴黎更容易被人接受。但英文版的製圖學編輯並不這樣看。亦見度亞爾特,《描繪中國》,1:譯者序。

(69)出自普菲斯特,簡解,1:P.534。

(70)杜赫德:《描繪中國》,1:xxxvi。

(71)直到18世紀末經線都是令地圖繪制學家們頭疼的問題。見思羅爾:《經度線的發現》,Pp.376-377:努馬·布洛克:《La Géographie desphilosophes,géographes》,…(巴黎,1972),16。亦見杜赫德:《描繪中國》,1:譯者序。

(72)這是中國傳教士們一開始就遇到的老問題。當傳教士們主持欽天監務時這個問題就顯得特別尖銳了。

(73)杜赫德:《描繪中國》,1:xi,作者序。

(74)比較度亞爾特控制雷孝思手稿的情況是有趣的,度亞爾特在法文原版中提及此事。亦可見現藏巴黎國家圖書館之雷孝思手稿(MS. fr.17242,fo l.9 r)。

(75)杜赫德:《描繪中國》,1:vii,作者序。

(76)李約瑟:《中國科技史》,3:P.590。

(77)季農·麥後恩:《朝鮮地理觀測:雷孝思神甫1735年發表的觀測數據》,社會科學與人文科學雜誌,漢城,44期(1976):Pp.7-8。

(78)盧恰諾·佩特奇:《18世紀初葉的中國和西藏》(萊頓,1972),Pp.18-20。何壽(Ho-Shou)並非第一個到西藏探險之中國人:李約瑟提到早期一次探險:拉西與蘇南1704年作了一次為時五個月的探險活動,此之探險引起了1782年對阿米達(Amida)的進一步調查。見《中國科技史》,3:P.585。

(79)杜赫德:《描繪中國》,1:P.384。18世紀初,西藏喇嘛分裂成了仍然效忠達賴喇嘛(“紅帽派”)和歸順清廷(“黃帽派”)的兩派。同上,4:P.570。

(80)福克斯:《教會地圖》,14-18與16-19。

(81)同上。

(82)海丁:《藏南》,3:P.29。當時在西藏既有神職人員又有非神職人員的歐洲人,其中有伊波利托·德西德里(1648-1733)和瑞典槍炮製造師J·G·雷納特。關於西德里見卡洛·普依尼:《Ⅱ Tibet (geografia,storia,religione,costumi)secondo lar elazione del viaggio del P. Ippolito Desideri(1715-1721)》,Memorie della societa geografica italiana 10(1904):1xiv-402。關於雷納特,見海丁:《藏南》,1:Pp.53-261。

(83)見杜赫德:《描繪中國》,4:571。這種資料杜赫德亦取雷孝思手稿,《Nouvelle géographie. 》

(84)佩特奇:《中國和西藏》,P.20;見福克斯:《教會地圖》(Jesuiten-Atlas),Pp.12-18。

(85)何國棟(Ho Kuo-tung)是何國忠(Ho Kuo-tung)(卒於1766年)的弟兄,1775年他們幫助觀測準噶爾(Chun-Ko-erh)盆地。這是耶穌會傳教士為乾隆皇帝開展的第二次大考察。見亞瑟·W·赫梅爾編《清代中國傑出人物(1644-1912)》二卷,(華盛頓特區,1943-1944),1:285-286;福克斯,教會地圖,35-36。

(86)見馮秉正(Le Mailla)1715年信,四卷,L·艾梅-馬丁編,(巴黎,1838-1843),3:Pp.253-267,要搜集全馮秉正信件太不容易,將其分門別類地整理就更難了。有關此事亦見維克托·雨果·帕爾齊茨“‘Lettres édifiantes'的有關情況”,收入耶穌會會士關係及有關文件,七十三卷,魯本·戈爾德·思韋茨編(克利夫蘭,1896-1901),66:Pp.298-334)。

(87)李約瑟:《中國科技史》,3:P.585。

(88)約瑟夫·德赫納(Joseph Dehergne),Répertoire des Jésuites de Chinede 1552 a 1800(羅馬,1973)·P.338。這批傳教士分為三組。日本組52人中34名是牧師,有大約10人屬廣州和桂林。在中國有替換人員40個,36名為牧師,4個耶穌會會館,37處個人居住地,屬方濟各會。28名教士和修士分屬“幾處”住宅(見上)。埃德溫·O·賴留爾(Edwin O. Reischauer)和費正清(John K. Fairbank)提供了1701年的統計數字,即中國有59名耶穌會傳教士,29名方濟各會會員,18名多明我會修士,6名奧古斯丁修會會員,還有15名會外修士,後一種人來自法國海外傳教會(société des Missions Etrangères)。1701年耶穌會有70處傳教團住所和208座大小教堂。見《東亞:古老傳統》(波士頓,1960),P.249。見德赫納(Dehergne),Repertoire,Pp.352-353·1701年中國傳教點地圖;亦見原文(Pp.357-359)及所附地圖。

(89)普菲斯特,簡解,2:P.608,引述奧古斯丁·馮哈勒斯泰因(Augustin von hallerstein,S. J.),Epistolae ancedotae,letter la。見法文原文。

(90)普菲斯特,簡解,2:P.612,597,532。普菲斯特作品無疑十分珍貴,但採取了19世紀當時最典型的天主教正統聖徒傳式的八股文寫作手法。

(91)德赫納,Répertoire·P.336。

(92)見保羅·佩利奧:《Les 'Conquêtes de l'Empereurde la Chine'》,Toung Pao 20(1920-1921):P.273。關於馬國賢(理拔或李帕,Matteo Ripa)的更多情況,見克里斯托夫·科門托爾(Christophe Comentale),Matteo Ripa,peintre-graveu rmissionarie a la Cour de Chine. Mémoires traduits,présentés et annotés par…(台北,1983)。

(93)馬國賢明顯利用第一版材料開始工作的。

(94)該版有41張或44張。見沃爾特·福克斯:《Materialien zur Kartographieder Mandju-Zeit》,Monumenta Serica 1(1935-1936):Pp.426-427。

(95)馬塞爾·德東布:《Les Originaux Chinois des plans de ville publiés par J. B. Du Halde,S. J. en 1735》,收入Actes de Colloque international de sinologie,20-22 septembre 1974,Chanti1ly. La Mission française de Pékin aux ⅩⅦe et ⅩⅧe Aiéeles(巴黎,1976),86。

(96)引自福克斯:《Materialien》,P.398。

(97)海丁:《南藏》,3:P.29。

(98)本圖分別被裱糊成一大張規格為3.17X2.95米的大掛圖。喬治三世藏書於1828年轉大英博物館。見海倫·沃利斯:《傳教士製圖學家到中國》,載地理學雜誌47期(1975):P.752。

(99)福克斯:《教會地圖》,7。福克斯報道説,1943年版本之一曾藏於沈陽故宮。

(100)佩特希:《中國與西藏》,P.186。

(101)1721年地圖為複製品,福克斯將其作為《教會地圖》的參考卷。出處同前,Pp.44-48。

(102)德東布:《Les Originaux chinois des plans de ville》86。亨利·科爾迪耶,Bibliotheca Sinica,5卷(巴黎,1904-1924),1:co1.184:“Ces cartes forment un Grand Atlas(No.1648a)”藏法國外交檔案館(巴黎)。

(103)德東布:《Les Originaux chinois des plans de ville》,86。

(104)科爾迪耶:《Bibliotheca Sinica》,1:col.184。從書中可以看出,科爾迪耶並不知道有幾版耶穌會地圖在中國印製。關於此事的詳情請見福克斯的教會地圖(Jesuiten-Atlas)Pp.43-48和“Matèrialien”P.398。約瑟夫--尼古拉斯·德利勒(Joseph-Nicolas Delisle)有一本中國地圖,現在聖彼得堡。

(105)上述資料大多摘自福克斯的教會地圖。關於《圖書集成》(即古今皇家[事務]百科全書)見李約瑟:《中國科技史》3:P.585。伯納德-梅特:《Note complémentaire》,P.192。福克斯還提及許多地圖刻在白玉片上。參見其《Materialien》,P.397 no.45,他引用了科爾迪耶的Bibliotheca Sinica,1:co1.184。巴德利也談起“白玉、銅版和木版”地圖,俄國、蒙古、中國,clxxxix。科爾迪耶用大段文字告訴我們此次測量資料的收集和數據換算問題。加斯東·卡昂(GastonCahen)也效法科爾迪耶,見其Les Cartes de la Sibérie au XVIIIe siecle. Essai de bibliographie critique(巴黎,1911),Pp.55-56,59,101-129·139,199-200,280,339。常見的作法是把地圖刻在石頭上,流芳百世,還可上墨拓印,這是保存中國早期地圖的最好的方法。見李約瑟:《中國科技史》,3:P.548:霍華德·納爾遜(Howard Nelson)《古代中國地圖》(Maps from Old Cathay)載地理學雜誌47期(1975):P.704。

(106)普菲斯特,簡解,1:P.533。

(107)參照上主,2:Pp.774-777,865;海倫·沃利斯:《傳教士製圖學家到中國》P.752。

(108)蔣友仁(Michel Benoist)致M.(約公元前1773年)信,收Lettres edifiantes,4:Pp.231-232。

(109)宋君榮Antoine Gaubil通信錄,P.752。

(110)同上302。法文原文為:《La Carte des Jésuites fut offerte en 1725 au Roi de France par le R. P. de Linière,Jésuite,confesseur de Sa majeseé,et le P. Jean Baptiste Du Halde a cette carte à Paris. 》路易十五可能收到了馬國賢呈送的鋼版地圖,雖然陛下也可能收到的是木刻本。直到法國大革命爆發,這本地圖都存在皇室私人書院。(據海丁:藏南·3:P.29)。

(111)見謝拜什(Sebes):《耶穌會與中俄條約》,Pp.137-141。

*Theodore N.Foss,聖·弗朗西斯科大學西方中國文化歷史研究所副所長,研究耶穌會和中國繪圖法及中國對18世紀歐洲推動方面的專家。