17世紀天主教耶穌會傳教士在中國的最顯著特點大概就是他們同皇曆和同欽天監的關係了。自“曆法局”即曆局在1629年設立以來的活動就是特別的例子。該局把當時西方最新曆法知識及其一切機械輔助設備技術傳到中國,而使“西方曆法”(西法)作為獨一無二的公認曆法被採用,這顯然歸功於身為北京欽天監正式首任監正湯若望。正是他於1660年邀請了時年37歲的南懷仁到北京指導欽天監各項工作並最終接替了湯的職務。湯若望作出這種選擇的主要動機可能由於南懷仁是一位有聲望的出色數學家,也有很好的個人研究天賦,並在葡萄牙科英布拉一所教會學院的教學教授職位中得到過深造。當然也不排除二人都是來自講德語地區的神職人員並且其所在國亦有文化上聯繫的考慮,這可能是他作出這種選擇的一個決定性因素(N·戈爾維爾斯:《南懷仁的歐洲天文學》迪林根,1 6 8 7,原文、譯文、註釋與評論,中國系列叢書之28,內特塔爾,1993,R18-19)。

著名的天文曆算家耶穌會傳教士比利時人南懷仁 1669-1688年任北京欽天監監正曾糾正過中國曆法出現的誤差 選自杜赫德《中國全誌》頁476

如所預料,1660-1665年間,南懷仁準備為以湯若望為首的欽天監承擔繁多責任。湯已為該監工作了大約二十年,本人也十分勝任工作,有關南懷仁在這個發展階段活動的直接事例不多,然而文獻卻表明他為捍衛欽天監地位的正統性而對付來自歐洲和在中國的神職同僚們的攻擊作了很好的準備。這可從H·若森、L·維拉爾特合編《北京觀象台總管南懷仁書信集》(布魯塞爾,1938)頁41上向湯若望致歉一事看出。二十年後的1685年他同樣以明確、堅定的口氣稱《明曆補解惑》的作者是他自己。該書於1661-1662年以湯若望的名義並由湯批准出版(該書藏葡萄牙阿茹達宮,書號為JA49-IV-63,f458r)。由於南懷仁技術水平越來越高,早在1661年的一次複雜的機械操作活動(1663年又進行了一次)中被提名為湯若望的助手,搶先為皇帝包下了各項工程,從而超出了一位監正的通常職權範圍。最好的證據是他越來越熱悉實用天文學,最近又發現了他1674年的《儀象圖》序言,其年代早在1664年。這表明南懷仁在儀器製造方面作為湯若望的未來接班人其進展如此之快的,而且可以設想建立一個有歐式設備(即第谷宇宙體系傳統)的新的觀象台早已在1664年計劃好並準備就緒了。這項計劃如果真能這樣早地擬就也必然會遭到楊光先事件(1665-1669年初)的粗暴干涉的,這就意味著要暫時倒退到早先的中國農曆及其推算法的嚴峻局面了。1665年在耶穌會傳教士被審期間,南懷仁於元月16日證實,在老師湯若望部份指導下他已掌握了日食預報領域的技術(見G·加比安尼著《南懷仁的歐洲天文學》,內特塔爾,1993,P.288)。從1668年聖誕節到1669年2月幾部太陽高度指示器的調試和天文預報(又一次)清楚地表明西方人的天文學技術水平明顯高於當時的中國同行。這時南懷仁和他的二位神職人員同胞已被解放。經過一系列複雜的官僚程序後,南本人又同他的前任湯若望一樣被封為欽天監監正。

南懐仁1669年製作為康熙皇帝授課示範用的儀器 選自《China:hemel em Aarde》布魯賽爾1988 Noel Golvers

南懷仁儀器細部有“康熙八年夏其臣民南懷仁等製作”字樣 選自《China:hemel em Aarde》,布魯賽爾,1988,頁395,Noel Golvers

我在説明南懷仁這個官職的各項任務前準備詳細談談他這個職位的真正含義,它在欽天監內的真正地位,W·萬德·沃勒(W·Wande Walle)在研究中新近披露的請奏材料為我提供了依據。禮部的第一次奏章被皇帝否決後一項新的奏章於1669年3月23日又上奏了,奏請皇帝將南懷仁提升為欽天監監副級別的官員。看來這並非真正的監副職位,因為這個位置已無空缺了。奏章於1669年3月23日被皇帝核准後經吏部(Ministry of Peregnnel)之手後已實際成了“掌管監務”的監副“九品”的名譽晉陞奏文了。康熙皇帝仍然於1669年4月1日欽定了吏部奏文。但是作為一個有言在先的耶穌會牧師,南懷仁有理由不接受這個祇是“半官方”職位的差事,並設法辭去實際上已出任三個月的“官銜”(見《南懷仁書信集》P.161),三個月後的1669年7月12日,皇帝以幾乎無先例的官僚手勢武斷下旨南懷仁主持監務。這並不意味著是名正言順的頭銜,衹是“治理曆法”,也就是“負責曆的計算方法”。儘管還有幾次來自皇上的其他非難,而且後來關於這次榮陞的一些資料也不清楚,但這種局面顯然仍持續到了他去世。在向歐洲讀者寫作時我們得到了關於上述複雜的官僚程序的幾種反響,但最終可以看出至高無上的權威同官僚們構想間的微妙差別。湯若望開此先例後我們可以用“長官意志”這樣一個詞來加以概括。這個普通詞也總是根據這個慣用模式行事的,資格就是等級,無論欽天監是“天文元老院”;還是“天文研究院”即“西方天文學學派”都是為了避免不情願招來朝廷及維護朝廷的令人生厭的權威官銜(見N·戈爾維爾斯著作215,no.4)。

南懐仁遊記

選自杜赫德的《中國全誌》第二卷頁149

根據任命,南懷仁馬上掌管了欽天監的整個監務。欽天監按慣例隸屬禮部,儘管人們對此事的評論仍不清楚,但該監這時卻獨立於禮部了(見南懷仁著《歐洲天文學》,迪林根,1687,P.13)。欽天監機構內的某些部門,如鄰近的年表科泥土占卜部份(見本文四)就獨立於監正而工作。至於欽天監的結構,如J·波特所説,直到清末都沒有甚麼變化。幾個低級官員很少被提及(見喬森、維拉爾特《書信集》,P.162、164)並且也未列入波特書中的譜系。當然不同於這個模式的其它一些出入也是可能的。南懷仁不得不(再次))引進“西法”(見五)管理,注意下屬良好的酬報和(請奏)提陞等舉措都表明了他對人事工作態度的特點。一方面他認為祇有這樣才能使人們積極進行有成果的合作(見五)。另一方面人們對他這種要求的反應更是加倍的熱烈。幾名官員信奉了基督教,但其它人則默默地窺測時機以破壊個西洋監正的名聲,把他搞倒,再把他訂的規矩廢掉,這可從1681年的月食出現時的情況得到證實(見《書信集》,P.355-356)。

下一節我將主要根據諸如拉丁條文(見南懷仁《歐洲天文學》)及其它拉丁文證據等歐洲材料來敍述南懷仁在欽天監內的職責,當然也偶爾補充些中文材料尤其是南懐仁的奏文以使我的敍述更完整。

一、曆書

年曆的刻印、頒佈和發行等工作屬時憲科或曆科管轄。憑藉治理曆法的資格,曆書及其革新均屬南懷仁工作的一部份,他的任職表明了曆書推算法又回到1644年傳入的西法上了。然而在楊光先時期又被廢除,從這個意義上看需要對監內官員進行重新培訓(見五)。

曆書後來由鄰近西堂住所的曆局刻印(見南懷仁《歐洲天文學》P.21),這當然不僅因操作方便,而且還有高度的象徵意義。人們難以想象西洋耶穌會教士不僅控制著中國曆書,同時還操縱著印製中心的地理位置。

這種曆書本身是通過對歐洲圖表的數學演算和變換的改編本。這些圖表在有名的阿爾戈利版本中可見到,這清楚地表明是南懷仁曆書(見《歐洲天文學》)的基本部份,甚至可由用過的那本上有使用者標記為證。這本書至今尚存(見H·F·伯納德《南懷仁--湯若望科學事業的接班者》,1940)。除阿爾戈利版外,其它圖書也被用了。主要部份的計算有重復的特點,由此我們可以推斷南懷仁將其交給曆科訓練有素的人去做,他本人的插手僅僅局限於終審? 這至少就是他本人要求完成的《永年曆》(歐洲天文學,P.23)。

幾種不同類型的曆書每年都要刻印出來。根據南懷仁在《歐洲天文學》中的主要介紹這些曆書可分如下幾種:

(一)民曆,這是從清初到乾隆皇帝統治期間(1736-1799)官曆(皇曆)的通用名稱,由於犯忌等原因而衰落並易名為時憲(書)(見C·摩根《清代曆書的權威性》,載於《亞洲人》雜誌,1983)。南懷仁在《歐洲天文學》頁22中有一處關於原標示的有趣的兆頭,他流露出他只對這本曆書的第一部份嚴密的曆法注意,而刪去了第二部份較多的參考材料,即所謂“擇吉日”的補注。因為他不負責這個部份(見五)。此外,他也不願意看到歐洲讀者的激烈反應,他們要是看到耶穌會傳教士們捲入這部份曆書編製時的確會借題大作文章的,至少從湯若望時代以後不要這樣做。這種曆書被印出並普遍發行了。

(二)七政曆:該曆書曾在南懷仁《歐洲天文學》頁23中詳細敍述過。根據原名為拉丁書名《歷史摘要》的1675/1675年初稿七政曆(見N·戈爾維爾斯著作頁28-29)著,七政曆只發到朝臣和北京內閣各部。1680年為了抵制非官方的一種曆書(見黃亦龍《耶穌會教士對中國天文與占卜的態度》,巴黎,1993年,頁94)的影響,欽天監正式上奏,要求普遍增加發行量,但是被駁回了。

南懐仁署名寫給在中國的傳教圑慈善機構之感谢信 信中以優雅的辭語提到北京皇宮中的禮儀和天文學對基督教的重要性

(三)第三種曆書只有手抄本,專門遞呈皇帝(見《歐洲天文學》P.22-23,P.25),很明顯,這就是上曆(見C·摩根書P.372)或上位曆(R·J·史密斯:《算命人與哲學家:傳統中國社會的占卜》,美國,博爾德,1991,P.76)。

上述三種曆書在1679/1680年的文本中都作過介紹,其初稿年代遠在1675-1676年,與C·摩根的介紹很相符,摩根是以《大清會典》(第161章2a-4a)發表的1699年官方文本為準的。這是對另一部官方文本的緬懷。這個文本也同載於《大清會典》(第36章4b-5a),介紹了當年十月初一在朝廷頒發曆書的過程,南懷仁在《歐洲天文學》第9章頁25-26(戈爾維爾斯,P.222,no.1)依次作了一般地甚至許多詳細的介紹,這些介紹引起了人們的聯想。從這兩種情況可以看出南懷仁明顯地接近幾十年後的官方文本。後一種的較早版本可能就是這些拉丁文介紹的根據,給予南懷仁介紹半記實性的價值。

刻印曆書時間選定問題在《歐洲天文學》頁22-23和頁25中均有記載,實際上同《大清會典》中1699年的規定再次相符(C·摩根書,P.370)。這兩種材料都談到:(1)每年二月一日務必將下年的民曆樣本呈皇上御覽。(2)每年四月一日務必將1-2冊經授權的正式民曆分送各省以供傳抄或刻印。(3)十月一日分別在朝廷和省府發行印好的曆書。在京城稱作上(位)曆的一個手抄本祇供御用。

頒發的準備工作也包括曆書的翻譯:漢族官員領中文本,滿族官員收滿文版,蒙古族官員用蒙文本(R·J·史密斯書,P.75)。翻譯工作由欽天監內部監員共同承擔。其中關於滿文本的翻譯者湯若望曾在他的書中提到過(P.167)。顯然祇有在滿文研究中取得成功後南懷仁才能有效地組織和監管整個翻譯工作和翻譯過程。

曆書的最終印製工作,至少是供朝廷和北京地區曆書的責任也落到了曆科及其主管官員的肩上。這項工作是在頭年四月以前(湯若望書,P.25)或當月《南懷仁書信集》,P.161)進行。其它曆書則在各省印製,以朝廷曆書(民曆)的母本為依據。從理論上看這些工作的責任自然也是欽天監及其監正的,但是南懷仁有時也對在各省泛濫的膺品因缺乏一系列強有力的措施而困惑。

關於印量情況我祇有間接的材料,C·摩根説有2,340,000冊(P.374),而R·J·史密斯的則是230,000(P75),當然這一定包括整個中華帝國內經官方授權的在內了。我們有時也會得到一些關於整個工作花費的情況的材料,即:1677年皇帝支付的下一年曆書的紙張和刻印費800兩白銀(I·菲·安文思神父,P.196)。1670年用於欽天監監正的印刷費總計為30兩白銀(《南書信集》P.163)。上述兩項費用僅僅指的是用於朝廷和京城地區的曆書印製。

南懷仁掌管了大約18年曆書的印製工作(1670-1688),第一年的曆書由南起草並得到了官方的認可,即康熙9年的曆書(始於1670年1月21日)。作為監副,他署了名,從他的見識來説(《書信集》P.161)!這部曆書通常要在康熙八年四月也就是1669年5月印好。這是他上任僅兩個月後接到的“治曆”任務! 這首部曆書就我所知沒有留下來。現將我熟悉的條目暫劃分如下:

(1)民曆:存倫敦不列顛圖書館,編號為BL15298a,29,係1673年民曆中文本(C·摩根書,P.383);在柏林的康熙九年(1680/81)滿文本(W·富克斯,nr.240);康熙二十一年(1682/83)滿文本(W·富克斯,nr.241)民曆蒙文本顯然存於哥本哈根(W·海西希一鮑登書,P.183)該文本出自原文本有手工製作的拉丁文説明的卷首插圖(可能出自南懷仁本人之手);這同《歐洲天象學》頁22-23説明相比有顯著特色。蒙文本的年代更確切地説是在康熙十九年,也就是1680/81年。

(2)七政曆:皇曆或日曆:康熙十年(1671/72)中文七政曆L·范·布(P.14-15)曾提到過。沒有材料説到康熙十三年(1674/75):存艾達荷,書號ID;356,nr.21),康熙十五年(1676/77,ID. ,nr.22)和康熙十八年(1679/80)存艾達荷州,書號ID. ,nr.23);亦可見C·卡頓書,P.71-72)不明確地指在巴黎的情況。康熙22年(1683/84)中文本曆書在柏林(W·富克斯,nr.125):康熙二十三年(1684/85)在印第安那大學利利圖書館(A·R·克勞奇In-15/1),該曆書有L·菲斯特的滿文譯註,L·菲斯特説無參考資料(L·菲斯特,P.356-357)。最後,康熙二十五年(1686-87)中文七政曆存慕尼黑大學圖書館,(書目號為Univ. bibl.,2 P. or 17)和布魯塞爾皇家圖書館(書號:VH 8428C/LP),後一種還有滿文文本(書號:VH 8011C/LP)。

這些樣本的大多數拉丁原文部份都在顯要的突出位置,從1686年中文滿文曆書上可以看出曆書做工多麼精細、考究,並有一大段拉丁文字介紹南懷仁掌管的欽天監印製1688年曆書的文章。在前的拉丁文本,即1678年的要簡短些。由較小規模的向較大的精心設計的客套話轉變而且還提供許多技術細節可能同A. 托馬斯神父到京並參與了欽天監工作有直接關係。他在京時畢竟未趕上送一本1684年(康熙二十三年版)給法國杜埃聖經社,(該樣本現存印第安那大學),也未送一本1686年(康熙二十六年)版滿文本到巴黎耶穌會教士住所(該版本現藏布魯塞爾)。

(3)康熙十三年(1674/75)的上位曆現藏巴黎國家圖書館(ch.4926號),這就與《歐洲天文學》頁23所説相符了。被展示的是上(位)曆,可見到范·希(P.1 6-1 7)和H·博斯曼斯(P.279-280)的文字説明。由於曆書外觀粗糙,人們真懷疑能夠呈遞皇帝。

最後,但並非不重要而值得一提的是永曆或康熙永年曆法。這涉及到對出版不重視的問題。17世紀70年代初某時,康熙皇帝曾親自過問此事,這就遭到了一些獻媚取寵的中國官員的嫉妒和批評,認為南懐仁無意在傳播完美的曆法學識上多費功夫(見存羅馬教會檔案館材料,JS 109Ⅱ,P.127/8)。曆書目的在於補充七星天文圖表,是供今後2,000年使用的新法曆註的一部份以保滿洲帝國太平永昌。南懷仁為此責成監府人員反複計算(《歐洲天文學》P.33)。該曆書於1674年定稿,但刻印竟拖延了三、四年,直到1678年8月27日全書32卷才得以面世(N·戈爾維爾斯,P.236-237,n.12-14)。

從第二部曆書起,南懷仁憑他“負責製定曆法”(中文叫“治理曆法”)的才能簽署了所有曆書。南懷仁署名在曆書末尾,仿照湯若望的做法,因為湯已開了先例(A·維斯,P.271-272;信件,P.73)。這件事清楚地表明南的職權顯然被限制在嚴密的曆法部份而自己同天文部份(補註)保持著距離,曆書其它合作者的姓名則緊隨其後(C·摩根,P.367;W·富克斯,nr.240,242)。

二、預言

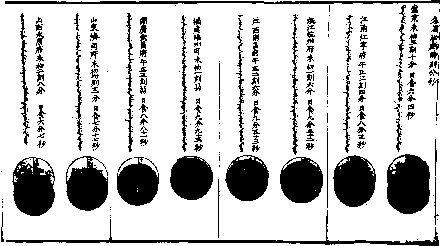

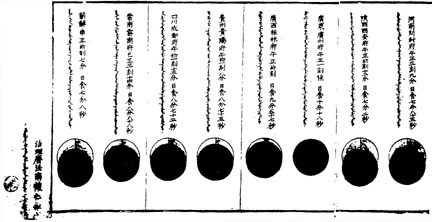

日食和月食的預報是通過計算得出來的,這也是曆科職權範圍內的事情(《歐洲天文學》P.32)。每測到食的出現必須要提前半年按照嚴格的官僚程序上報。其它準備工作也有嚴格的規定(《歐洲天文學》P.31)。為了更好地觀察預報的日食月食的變化,在京城和各省都分發了日食或月食圖,這大概是南懷仁一大創舉了。但是我至少沒有得到有關早期日食月食圖的情況。不管南懷仁以前在這個領域的經驗如何(G·加比安尼,P.229),所有這些保存下來的日食和月食圖都以當朝“監正”的名義頒發的,如(1)現在分別收藏在布魯塞爾皇家圖書館(編號為:VH 31074C/LP)和慕尼黑(大學圖書館,編號為:Univbibl. ,2P. or 32 and 33)的一幅1669年4月29日(30)日食圖;

(2)現存慕尼黑的1671年3月25日的月食圖(大學圖書館:編號為2P. or 35)和1681年6月6日食圖(編號為:Univ. bibl.2P. or.34)。

這三幅食圖用兩種文字(中文和滿文)解釋並附拉丁文卷首插圖。它們都是在都城計算出來的。最近N·霍爾斯伯格博士發現了關於1683年2月11日日食月食的記載。當時計算出在北緯42度線附近的沈陽,然而所有的情況並未出現,但這幅圖同南懷仁當年的西韃靼之行並無直接聯繫。

由天文科科長南懷仁名義發出的另一種文件是“天文氣象報告”,預測“未來的天意”和大氣的變化,包括瘟疫或其它疾病及饑荒等災難,還指出風、雷、雨、雪等何時出現(《歐洲天文學》,P.29)。根據僅在羅馬教會檔案館(案卷號:JS 104,f206r.)保存的軼聞説,皇帝在首次召見南懷仁時便詢問他天象知識。之後不久又降旨南懷仁自康熙八年(1669/1670)起“調查天文學的實際用途”。南懷仁對這些聖命都作了解釋,考慮到當時天主教在天文學領域的容忍程序而有所約束,因而他的預言純屬氣象性質,局限於天氣預報和分析氣候對人民及國家造成的影響。這不僅由他在前面提到的段落證實,而且也由1681年的《預推經驗》(藏於羅馬教會檔案館,案卷號:JS 45a)所證實。拉丁文的副標題也許出自南懐仁之手。由此我們見到了關於南懷仁從康熙八年(1669/70)到十九年(1680/81)間每年作的天氣預報的反應。可能是為答覆某些指控(黃亦龍,P.100)。南懷仁祇是從1677年起發表了一種新類型的報告,其中203份材料近來在北京的明清檔案館找到全部在1677年和1688年間發出,因為1688年南已去世了。在《歐洲天文學》頁29中描述了同這些文件的牢固關係,是“以一種綜合的天朝局勢觀”探討氣象條件及伴隨的氣候因素對健康、農業、政治和社會狀況的影響等,而且論及了類似的占卜預言書籍(P. 科寜)。在這種情況下的“天象”由直接模仿當代西方模式的一幅天文氣象圖表加以體現。

三、觀察與證實

日食月食預言和氣候預報的證實以及其它星象氣象現象的觀察均屬天文科的職責。這些工作通常由該科官員和學者來做(《歐洲天文學》,P.48一49),並且日夜都要在城牆東頭的天文台即靈台上進行。發生日食或月食時,南懷仁本人由其它欽天監高級職員和幾名禮部要員陪同去加以證實。欽天監的其他“滿大人”或在禮部大院或在太常寺(看月食)。與此同時日食月食對皇帝來説非同小可,他利用南懷仁提供的適當儀器在宮內宮外追蹤觀察。儘管南懷仁對自己使用的歐洲(第谷宇宙體系)圖表的準確性持懐疑態度,但這次預報卻是相當成功的。的確任何一次偏差都會成為始終虎視眈眈的仇敵反對他的新藉口的,就像1681年3月4日那次月食事件那樣(《書信集》,P.355-356)。

南懷仁記錄中國16個省之日食報告(參看下頁附圖)

布魯賽爾皇家圖書館Noel Golvers

至於氣象預測,南懷仁的《預推經驗》(即預報證實註釋)得再次提及。這本小冊子中不僅有南懷仁的預測報告,還有其它參與者們的重要計算數據。當預測得到證實後,南報告説一切預報均得到證實,因此而作為專項記錄列入編年史中。

觀察者的注意力也集中到天空中的“異常”現象,並把諸如太陽黑子之類的“天文”現象同日暈之類的氣象現象分開。

所有夜間觀測南懷仁都不參加,工作採取換班制,5人4班(或4人5班?)。第二天早晨觀察者都要把觀測到的情況向南作準確報告,每人分別在一個專用簿上簽名,南懷仁再根據匯報材料確定哪些重要情況應該稟奏皇上,然後記錄在案。但是,除了一些氣象觀察報告外似乎沒有其麼東西留下來,發現偶爾祇在幾本書的頁邊空白處有隨手記下的零星情況,這幾本書後來存入北京的耶穌會圖書館(伯納德,P.111)。

四、看守、擇日與占星術推算

這些方面都是漏刻科,即欽天監水鐘或年表科的工作。他們的職責是:1、管理遍佈朝廷的水鐘。例如在日食或月食發生時計時,在宮內或京城其它地方都需要日日夜夜地看管(《歐洲天文學》,P.33)。2、另一部份人員提示人們從事各種活動時需要考慮的吉凶日子,此外還為其他占卜者作出判斷。大部份擇吉情況編進了年曆中,特別是民曆中稱作“補註”的第二部份。儘管“占卜”科的工作可能獨立於監正(A·韋思,P.273),但早在1661年南懷仁以欽天監耶穌會會首的身份,簽名後就説明了他曆法官的身份,清楚地表明他的責任僅局限於嚴格的曆法部份(《書信集》)。此外在已經提到過的1661年《民曆補註(解惑)》中,南懷仁設法將曆書補註中的迷信部份(見L·范·希書)加到“吉凶”之中(附儀象圖中的插圖),這就保障了西方對中國天文台的影響。

最後的幾點想法

一般説來這篇綜述文章可以證明南懷仁牢牢地掌握了欽天監的重要活動。雖然頭腦僵化者總是反對他,伺機拆台,他也仍然恪守對一些中國習俗尊重的諾言,即使厭惡也只能如此。他畢竟在主持曆科和天文科工作,這就保障了他本身在朝廷的地位,也保障了他在中國的傳教活動。他的傳教活動的影響僅僅局限於欽天監監內,許多傑出的同僚也都信奉了基督教,這就為南懷仁瞭解中國人的情感奠定了基礎,他關注中國人在禮儀衝突中的精神苦痛,他也關注其有爭議的職位,然而這都有待於在今後的文稿中進一步闡述。

【縮略語及參考書目】

ARSI羅馬教會檔案館。

H·伯納德,南懷仁--湯若望科學事業接班者,1940。

H·博斯曼斯:《南懷仁的中文作品》,載《科學問題》雜誌,P.74,布魯塞爾,1913。

C·卡頓:《南懐仁神父傳略》,布魯日,1839。

Corr·H·喬森(譯音)L·維拉爾特:《北京觀象台總監南懷仁書信集》,布魯塞爾,1938。

A·R·克勞奇:《基督教在中國》,紐約,1989。

W·富克斯,中文、滿文手抄本及珍本,威斯巴登,1966。

G·加比安尼:《,中國教會的發展》,維也納,1673。

N·戈爾維爾斯:《南懷仁的歐洲天文學》,迪林根,1687,原文、翻譯、註釋與評論,內特塔爾,1993。

W·海西希-鮑登:《皇家圖書館藏中文蒙古圖書》,手抄本及木刻哥本哈根,1971。黄亦農:《耶穌會教士封中國天文與占卜的態度》,巴黎,1993。

P·科寜斯:《南懷仁關於天文的奏文》,在第6次中國科學史國際會議上的發言,劍橋,1990。

C·摩根:《清代曆書的權威性》,載《亞洲人》雜誌,1983年第271期。

L·菲斯特:《公元1552-1773年在古代中國的耶穌會會士傳略與書目文獻》,1934。

I·菲:《,安文思神父》,巴黎,1979。

J·波特:《早期中國的官僚與科學》,清代皇家天文局,載香港《東方研究》雜誌,1980年18期。

湯若望:《史學關係》,拉丁文本和P·P·博爾內的法文譯本,天津,1942。

R·J·史密斯:《算命人與哲學家:傳統中國社會的占卜》,博爾德等地,1991。

A·韋思:《湯若望傳》,新版,內特塔爾,1991。

L·范·布:《中國作家南懷仁(1623-1688)》,布魯日,《1913南懷仁》,歐洲天文學,迪林根,1687。

北疆譯

*Noël Golvers,古典語言學博士,“南懷仁計劃”成員和“南懷仁基金會”研究員,二者均由洛威納天主教大學領導。