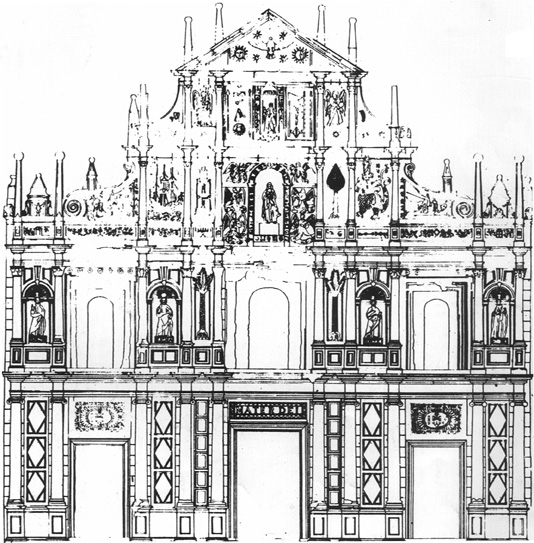

聖保祿學院古教堂前壁

根據澳門地圖繪製曁澳門地籍司繪製圖

聖保祿學院古教堂前壁

根據澳門地圖繪製曁澳門地籍司繪製圖

澳門聖保祿教堂的藝術獨創性

在耶穌會於東方尤其是在中國的傳教藝術領域中,對耶穌會在澳門的藝術發展研究的重要性,除了其它原因以外,顯然是由於以下的事實:聖保祿教堂及其前壁修建於1601-1644年之間,也就是17世紀上半葉,基督教在中國的興盛時期以及耶穌會藝術的發展階段。

從屬於葡萄牙王室的耶穌會自1565年起,將澳門作為進入中國的活動基地,當1601-1644年為紀念聖母升天而修建澳門聖母修道院教堂時,耶穌會已進入北京。那時是明朝末年,而葡萄牙至1640年則一直處於西班牙統治下。

當時的澳門,由於遠東海上貿易競爭而熱鬧非凡。參與競爭的除了葡萄牙以外,還有西班牙、英國和荷蘭。

聖母教堂,或稱聖保祿教堂,是當時重要的傳教基地和文化中心,對推動歐洲和中國文明的接觸與交流起到了無可比擬的卓越作用。

巍然壯觀的大三巴牌坊就是在這個耶穌會建築的基礎上修建的,它被認為是一個建築傑作,同時也是基督教藝術在遠東的結晶。相互關聯的多種因素創造了大三巴牌坊,決定了它的形狀特徵。

大三巴牌坊的建築獨創性給我們以充份的理由對其進行一番仔細的研究,這不僅僅是由於牌坊外形本身的價值,而且還因為遺留至今的一組石階,正是這組石階,使得整個建築不僅具有單純的宗教性質,而且成為一個新興城市建設中的一顆明珠。

除了前面所表明的原因外,我們覺得尚有必要就標題(臨時的)中所提到的問題繼續進行研究。我們相信,短期內將會有關於聖保祿教堂有關耶穌會在中國的藝術發展中之作用的更有價值的研究成果問世(1)。

我們認為對耶穌會在澳門的藝術發展進行深入研究有著廣泛的重要性,因為古老的大三巴牌坊具有無可比擬的獨創性,同時也使人聯想起耶穌會在中國推行的以宣傳福音為目的的逐步適應計劃。

在這種情況下的建築和美學關係,導致了特蘭托多大會(Concílio de Trento1545-1563)後宗教藝術語言中新的圖象藝術的產生。在大三巴牌坊建築中,這一現象突出體現在運用具有東方特色的建築和裝飾手法。

然而我們還須強調的事實是,耶穌會士們在東西方藝術合璧的中國所進行的建設,在17和18世紀的藝術史書籍中均無記載。

關於中國朝廷所擁有的一些歐式宮殿,也有人提出過同樣的問題。這是指根據傳教士郎世寜(Giuseppe Castiglione1688-1766)的設計在圓明園修建的那些宮殿,它們是中式建築結構風格與“耶穌會藝術家以西方模式構思和裝飾”的美學“結合”。丹尼爾·拉布里奧(Daniel Rabreau)和瑪麗-拉斐爾·保佩(Marie-Raphaël Paupe)就北京的這些歐式宮殿曾提出題問,我們所見到的,究竟是“一種獨創還是不同藝術風格的結合”。

這兩位作者得出了結論(2),認為乾隆皇帝於1747年構思工程計劃後即交由耶穌會士們發揮其創造性,完全不是照搬歐洲宮廷和城市建設的創作模式,顯示出圓明園建築在藝術上的極大“發明”和創新性。

德拉托爾(Delatour)曾説過,在歐洲建築學中,找不到適當的詞匯來表示耶穌會教士們所稱的“歐式建築術”。因此,他建議將這種風格歸為“意大利-哥特-中國式”風格。而大多數專家,甚至本世紀的專家們則將這些建築視為“歐洲風格和中國美學的可嘆結合”。

就澳門聖保祿教堂來講,其在傳統藝術史上毫無記載是一個事實,但至今已經和將要進行的研究,將使人們可以更好地瞭解這些非凡的建築藝術作品產生的根源。今後的研究應該超出比較建築學的範疇(無疑這是很有意思的),去尋求藝術史研究方式的更新。

本世紀以來所公佈的眾多研究資料歸功於博克賽(Charles Boxer)、布拉格(José Maria Braga)、安東尼奧·列古(António da Silva Rego)、文德泉(Manuel Teixeira)、潘日明(Videira Pires)和帕斯夸萊·德利亞(Pasquale d'Elia)等人的努力。在這些資料的基礎上,出現了一批有關澳門耶穌會教堂史的研究著作。

其中有兩部為人熟知的作品,即文德泉神父所著的《澳門的聖保祿教堂》(The Church of St. Paul)(3)和烏戈-布魯恩特(Hugo-Brunt)教授寫的文章《澳門聖保祿教堂耶穌會神學院建築藝術研究》(An Architectural Survey of the Jesuit Seminary Church of St. Paul's,Macao)(4)。儘管這兩份研究在開拓性和所展示的資料、圖象收集方面功續卓著,卻並未完全解決關於是聖保祿教堂這一建築傑作所提出的眾多問題,其中首先就是有關其建築設計的真正作者,以及其它裝飾圖象方面的問題。

澳門耶穌會的創立和傳教士進入中國

將澳門半島租讓給葡萄牙人,是為感謝大約500個葡人在與出沒南中國的海盜的鬥爭中幫助過中國人(5)。此外,還由於雷奧納爾·德索薩(Leonel de Sousa)於1553年(或1554)在廣東省的廣海(Guang Hai)與澳門海事總管達成的一項協議。

從那時起葡萄牙人即獲准進入廣州貿易,並在關稅方面享受特別優待,其軍艦甚至可以免稅。

自殖民屬地建立後的最初幾十年起,澳門的貿易活動就十分繁忙,其中與鄰近城市廣州間進行的雙方貿易佔很大部份,主要是用香料換取中國絲綢。

澳門風順堂之耶穌受難十字架

17世紀中葡合壁作品木頭、銀和象牙82×53cm

選自《大三巴遺蹟:永垂青史的紀念碑》頁136

澳門風順堂之耶穌受難十字架

17世紀中葡合壁作品木頭、銀和象牙82×53cm

選自《大三巴遺蹟:永垂青史的紀念碑》頁136

此外,每年滿載絲綢的商船自澳門出發駛往日本,在那裡獲得巨額利潤,幾乎全部是銀元。

幾十年以後(1630),澳門已有850名葡萄牙人和他們的“比東方其它地方更強壯有力的後代”(6)。他們出出入入都有眾多奴隸簇擁,還有一些中國人和翻譯。澳門這塊彈丸之地的繁榮主要是靠每年駛往日本的航船,但也有一些船隻從澳門出發前往馬尼拉、所羅門、韓國以及果阿等其它地方。

正是由於在中國南部建立的這個基地,葡萄牙得以成為歐洲與中國大陸之間關係的開拓者。隨後在明末,中國和對外貿易邁出了開放的重要步伐,而葡人對世界貿易的這一重要發展作出了貢獻。

1542年(或1543)葡人偶然發現日本使澳門受益匪淺。1557年葡萄牙人佔據日本港口,為開展貿易提供了穩固的基地,此後貿易活動便以果阿-馬六甲一澳門-廣州-長崎這條線路為中心進行。

隨著貿易不斷發展,一些俗間神職人員和教會團體接踵而至,為當地的歐洲或亞洲基督徒的宗教活動提供幫助。同時,一些教會組織來到葡萄牙人或西班牙人從事貿易活動並作為基地的其它東方城市,主要目的是向當地居民傳教。

在這股潮流中,方濟各會、道明會、奧斯定會和加辣會等教會團體的教士們紛至沓來。儘管初時澳門各方面條件還很差,但他們的目標很明確,除了幫助當地居民外,要從精神上征服中國。

1540年,教皇保羅三世批准耶穌會成立,國王若奧三世將其引入葡萄牙,以便向東方殖民屬地傳播福音。在中國,無論是傳播宗教,還是推廣科學文化知識方面,耶穌會均起到了突出的作用。

從耶穌會成立初期起,在澳門就留下了耶穌會會士的足跡,有些是去日本途經,有些則是從那裡返回。但是,自1552年(沙勿略Francisco Xavier神父去世的那一年)起,他們最關心的是如何使基督教傳入中國。

耶穌會士依納爵

受東方影響的17世紀葡人作品木頭彩節鍍金173×69cm

選自《大三巴遺蹟:永垂青史的紀念碑》頁166

耶穌會士依納爵

受東方影響的17世紀葡人作品木頭彩節鍍金173×69cm

選自《大三巴遺蹟:永垂青史的紀念碑》頁166

國王代表吉爾·戈伊斯(Gil Góis)率領的使團於1563年6月29日抵達澳門,一同前來的還有培萊恩(Francisco Perez)和特謝提(Manuel Teixeira)神父,以及安德烈·平托(Andró Pinto)修士(7),以按東方傳教團巡視神父范禮安(P. Alexandre Valignano)所説的,“繼承沙勿略神父的未竟事業”。

這三位耶穌會士參加了由國王決定、印度總督弗朗西斯科·科蒂尼奧(D. Francisco Coutinho)籌備的使團。但據信,由於馬六甲統領弗朗西斯科·德·埃薩(D. Francisco de Eça)未曾適當地向該使團捐贈禮品,他們的目的未能實現。

這個外交使團失敗後不久,三位神父即接到了新的指示。1565年,印度省主教安東尼奧·夸德羅斯(António Quadros)命令他們安頓在自己家中,為此,他們離開了在佩羅·金特羅(Pero Quintero)的寓所。

這樣,就有了首家“救助所”,或者説是耶穌會在澳門的辦事處,從而帶來很多便利。日本傳教團的教士們可在那裡等候去果阿,或者去日本群島。事實上,很快那裡就成為接待後來去中國內地的耶穌會士基地。

澳門第一所耶穌會辦事處祗有“兩間小土房”,中間用木板隔開,另外還有一間茅草小禮拜堂。通常情況下有兩個神父和一個修士在那裡,前往日本的過路傳教士每每給他們以幫助。辦事處的第一任主管是培萊思神父(8),但是他就任的時間很短。

那間小教堂與火結下了不解之緣,就像澳門其它教堂,比如風順堂和花王堂一樣,以後又經歷多次火災,屢焚屢建。

耶穌會傳教團後期在澳門取得了很大發展。為了更好地解決葡萄牙商人子女受教育問題,經過努力,於1572年在耶穌會址旁創辦了一所不大的小學校。後來,由於接待日本傳教團和培養本地區神職人員的需要,1592年又創辦了另一所學校,該校後來成為具有大學地位的修道院(9)。

但是,耶穌會最大的目標是傳教士能夠進入中國,這在與廣州進行的雙年貿易中得以嘗試。1575年克里斯托旺·德·科斯塔(Cristóvão da Costa)神父在廣州逗留了兩個月,但仍未獲得所期望的長期逗留許可,原因據説是中國人認為外國人在他們的國家裡有損他們的利益。

在印度省巡視官范禮安神父(1539-1606)的大膽嘗試下,才找到了耶穌會士立足中國的新途徑。

1575-1577年,范禮安神父任職於印度,1578年8月來到澳門。不久他就意識到,如果傳教士們不首先學會“中國文字”,中國的大門是不可能向他們打開的。為此,他要求果阿派一名神父來專門學習中文。

於是,印度總督派羅明堅(Miguel Ruggieri)神父到澳門,作為對范禮安神父要求的答覆。

但是,1579年當羅明堅神父抵達澳門時,范禮安神父已經前往日本,祇給他留下一封信,要求他立即開始學習中文。

起初,儘管羅明堅神父勇氣不足,但他還是盡力學習,因為到中國傳教使命的成功與否完全取決於他對上述命令的執行情況。

聖馬蒂尼奧·德·托爾斯新教徒之家有一間向新教徒傳教用的小教堂,羅明堅神父就在那裡與中國人生活在一起,學習中文。對於這段經歷,羅明堅神父的一位教友曾作過如下記述(10):

羅明堅神父謹慎而又耐心地對待每一件事,抓住機會與許多中國人興緻勃勃地交談,特別是與一位名叫“海盜”的海軍長官交談,所有到廣州去的過路外國商船都要聯絡他。

不久以後神父就與地方長官們建立了密切的關係,並説服他們皈依天主。不少人給他運來食物,並接受洗禮。此後,新入教的人數與日俱增。在葡萄牙資助下,在我們教堂旁的一座小山上又建起一幢房子和一個名叫聖·馬爾蒂諾的小禮拜堂。在那裡一方面介紹有關中國的情況,同時在樓下為葡人看病,此外,他還繼續潛心鑽研中國古籍。

這項使命雖然取得了一些成就,但仍有許多困難。當范禮安意識到此點並發現他手下的傳教士們都忙得團團轉時,便決定要利瑪竇神父(Matteo Ricci)與羅明堅神父一起完成這項使命。

1582年8月7日利瑪竇抵達澳門,他也在新教徒之家工作。當利瑪竇學習中文時,羅明堅和弗朗西斯科·帕西奧(Francisco Passio)神父則前往廣州,於12月底獲廣州總督接見,但未獲得在中國領土定居的許可。當時又任命了一位新總督,但他們的願望未能實現,再一次推遲了耶穌會傳教計劃中的這一重要步驟。

直到晚些時候,也就是1583年9月10日起,耶穌會士們才最終獲准在中國定居,到同月14日,他們在肇慶租借的一塊地皮才得到確認,隨後在那裡修建了歷史性的住所(11)。從那時起,利瑪竇、羅明堅、一名修士和一位翻譯就生活在那裡。

澳門的耶穌會之家不僅限於為中國或日本的傳教團提供幫助。1572年、1575年和1578年曾數度修葺擴建,1594年又按照范禮安的意圖進行了一次大規模的工程。他的目的是把原來的耶穌會住所升格為神學院,作為整個日本省的總部。

除了這些工作以外,1594年還任命了耶穌會的一位傑出的負責人到神學院任職。但是三年以後,耶穌會和神學院兩處的領導機構合二而一了,同年范禮安提升利瑪竇為中國傳教團第一任圑長。

澳門居民——新教堂的贊助者

聖母修道院成為一個藝術中心。從1601年起,在聖母修道院或稱聖保祿修道院內開始修建一座教堂,1603年聖誕節時峻工。而今天我們所看到的前壁,則一直到1640年,確切地講是1644年後才補建的。

修建新教堂的原因,是由於一場大火使修道院原來的教堂付諸一炬,修道院本身也被燒毁一大部份。

教堂的修建得到了澳門居民的贊助,這不僅印刻在教堂前壁的石基上,而且在羅馬和里斯本的檔案資料中也有記載(12)。曼努埃爾·特謝拉的著作《澳門及其教區》(Macau e a sua Diocese)第三卷和《澳門聖保祿教堂》(The Church of St. Paul in Macau)中載有里斯本保存的修道院和新教堂修建的主要贊助者名單。

在澳門修道院院長1601年寫給耶穌會會長克勞迪奧·阿夸維瓦(Cláudio Acquaviva)的信中,不僅提及了修道院和教堂所受到的損失,而且也記述了澳門居民在與大火鬥爭中做出的驚人貢獻以及這場悲劇所引發的團結互助精神。

工程結束後,於聖誕節前夕首次正式使用,由巡視神父范禮安主持彌撒,將在臨時小教堂舉行的聖禮搬到新教堂舉行。

莊嚴的儀式結束後,舉行了有約60名耶穌會的神父、修士參加的盛大出巡活動,共有5個修道院聖物和聖像。出巡隊伍燭光閃閃,人們載歌載舞,遍遊澳門主要街道。

這不僅僅是一個耶穌會教堂啟用儀式,也是市民為“他們自己的”新教堂峻工而舉行的歡慶活動。

教堂的修建還得到了商人們的一筆資助。1601年教堂遭火焚後不久,他們就許諾從當年在日本的貨物的價值總額中捐出一半用於教堂的重建工程。他們履行了這一諾言。

然而,工程並未因1603年舉行的峻工典禮而結束。無論是內部裝修,還是修建新的前壁,以及開闢新的旁側通道,工程均在繼續進行著。祭台和小禮拜堂的裝修也是後來才進行的。

關於教堂內部,羅德里格斯·吉朗(Rodrigues Girão)神父1627年在一封信中這樣寫道:

但願閣下能看到,現在這個教堂富麗堂皇,數不盡的奇異飾物,待全部裝飾結束後,它將成為東方最美妙的教堂。

對聖保祿教堂輝煌壯麗的景象加以贊美的不僅這些,另外一位過路客彼得·曼迪(Peter Mundy)幾年後也注意到中國人對教堂穹頂的絕妙修飾。這位先生是參加英國艦長約翰·韋德爾(John Wedell)的遠征來到澳門的。由於他的評論在有關教堂和其前壁的出版物(13)上為人們所熟知,在此就不再引述了。但需要強調的是,這位過路客認為穹頂的修建是他所見到過的最美妙的。

還有人評價教堂十分華麗美觀,甚至極端地認為它的美是無以倫比的,除了聖彼得教堂外,連羅馬當代教堂都為之遜色(14)。當然,這樣的評價主要是由於在如此遙遠的地方,人們意想不到看到了這樣一座教堂時的驚訝所造成的。

教堂內部的一些“十分珍貴”(15)的引人注目的畫使教堂的奇異景象更加錦上添花。正是其中一些由日本人和中國人創作的宗教畫,在東方繪畫史上開創了西方油畫的先河,而在耶穌會士來到中國以前人們是不瞭解使用“明暗對照法”繪畫的。

意大利耶穌會畫家喬瓦尼·尼科洛(Giovanni Nicolo)在澳門創辦了一所繪畫學校,後來在日本有馬(Arima)也開辦了同樣的學校,擁有一批非凡的弟子(16)。

其中其一些日本畫家,1614年以後在澳門避居時,繼續為聖保祿教堂進行裝飾繪畫,並為中國傳教團服務,無論是為贈送達官顯貴,還是為送給新基督徒,或是為耶穌會新建的一些小教堂裝飾用,他們都是有求必應。

其中有一位最傑出的名叫雅科布·尼瓦(Jacob Niva)的畫家,過去也曾是喬瓦尼·尼科洛的弟子。他於1601年來到澳門,被派往中國傳教團工作。他畫了一幅聖母懷抱耶穌的畫,被呈送給皇帝。

1606年當雅科布·尼瓦被北京傳教團團長利瑪竇派到澳門來“為那個新教堂畫一些東西”(17),他直接為聖保祿教堂提供了不少合作。

他為教堂旁的修女小教堂畫了一幅《一萬一仟個修女殉教圖》。另外一幅《聖母升天》顯然是為主教堂祭台所作,因為整座教堂都是為祭祠聖母升天而建的。

藝術與逐步適應——一種戰略 還是一種新方式的結果?

在人們通常所稱的三巴寺舊地,今天仍可欣賞到在大火中幸免於難的教堂前壁的雄偉壯觀的景象。這場大火是偶然從舊修道院廚房著起來的。

1835年,舊時的修道院建築曾一度被攝政王子的軍隊佔據。這距離龐巴爾候爵(Marquês de Pombal)以若澤一世國王名義頒佈法令驅赶澳門的耶穌會,已經過去幾十年時間了。

除了教堂前壁外,現存的還有一組石台階,至今仍顯示出它與都市規劃的完美協調。

教堂前壁,即大三巴牌坊的設計十分雄偉,柱子、基座等各建築部份如同一座完整的雕像,渾然一體,配之以光影間的交相輝映,突出的圓柱猶如單純的裝飾物,從入口看去,整座牌坊顯得十分清晰壯觀。

使用一些新的藝術圖形,無論是中文字,還是一些當時對於歐洲宗教建築術仍很陌生的東西,是大三巴牌坊這一宗教藝術建築最有特色的方面。

例如魔鬼和死亡的形象,以及不同於特蘭托大會以後的宗教藝術圖形法的象徵主義表現手法。

需要提及的是,在這一藝術傑作上我們所看到的這些創新或者前所未有的東西,顯然都是耶穌會在中國傳教新方法的結果,即逐步適應政策的反映。這是一種不同於當時在非洲和美洲使用的“白板”tabula rasa式傳教的華新傳教法,是由沙勿略構思,范禮安策劃,利瑪竇和羅明堅成功地加以實踐。

潘日明(P. Videira Pires)神父在其著作中曾經提醒人們注意(18),在整個這一“接近”過程中,曾有27名耶穌會士、其它教會團體抽嘥以及俗間神職人員先於利瑪竇進入中國,試圖在那裡建立傳教基地。

然而,祇有利瑪竇的大膽舉措才為他的後人打開了通往中國的大門,耶穌會傳教士進入中國並在那裡定居才成為可能。1595年,利瑪竇在一封信中透露了他獲得成功的原因。首先,作為一個遠道而來的外國人,能講、寫中文所引起的驚奇;其次,由於他具有超群的記憶力,對孔子的書可以倒背如流:此外他還精通教學,並帶有一些奇特的東西,比如鐘錶、眼鏡等:最後才是他傳授的基督教義。

為了更如地利用他們的地位,耶穌會士們試圖改變通常作法,藉歐洲的科學來推動宗教的發展,按雅克·熱內特(Jacques Gernet)(19)尖銳的話來説,他們是在這個“具有誘惑力的事業”中施展身手。

至於大三巴牌坊這一耶穌會在中國藝術發展中的典範,應該根據以上列舉的事實,以及耶穌會自己稱為“我們的方式”的建築法則來加以分析,顯然現代東西方的建築藝術特色都十分清晰反映在其中。

因此,除了新的傳教方式之外(無疑這在當時是居於首位的),還需要研究有關各方的相應關係,以更好地瞭解作為一種戰略結果和同化的反映,耶穌會在澳門和中國藝術發展方面的情況。

藝術與逐步適應?

曉 湖譯

【註】

(1)目前的研究,是在巴黎索邦高等研究學校第四期(歷史和語文學)“研究指導”布魯諾·内溫(Bruno Neveu)教授指導下,與讓·奧班(Jean Aubin)教授合作進行的,是題為《歐洲文化面面觀——歐洲和東方》的定期研討會的內容之一。

(2)丹尼爾·拉布里奧和瑪麗-拉斐爾·保佩,“Le Yuan Ming Yuan,Jeux d'eau et Palais Européens du ⅩⅧ e siécle à la cour de Chine”, 有關文明史的珍本,巴黎,1987。

(3)Sep. STVDIA, nos, 41-42,海外科研委員會海外歷史研究中心,1979年1-12月。

(4)Journal of Oriental Studies,香港大學,卷1,第2期,1954年7月。

(5)參見A·席爾瓦·雷戈“Apresenca de Portugal em Macau”,殖民屬地出版總局,里斯本,1946,章2。

(6)安東尼奧·博卡羅(António Bocarro),博克賽出版,“Seventeenth Century-Macau in contemporary documents and illustrations”香港,1984。

(7)建議讀者參閲文德泉的著作“Macau e a sua Diocese”卷三和B·潘日明的文章“O Ⅳ Centenário dos Jesuítas em Macau(1564-1964)”,澳門,1964。

(8)潘日明,Op. Cit. ,P.33,n.77。

(9)多明戈斯·毛里西奧·多斯桑托斯,“Macau,Primeira Universidade Ocidental do Extremo-Oriente”,葡萄牙歷史科學院,Sep. ANAIS,Ⅱ. Série,卷17,里斯本,1968。

(10)利瑪竇—金尼閣,“Entrata nella Chinade'Padri della Compagnia del Gesù(1582-1610)”,安東尼奧·索濟尼的道俗本,卷2,章3。

(11)見“Avvisi della Cina dell'ottantatre et dell'ottantaquattro”, ed. 英文註釋,霍華德·里内斯特拉,“Jesuit Letters from China,1583-84”,末耐索塔大學,明尼阿波利斯,1986。

(12)Col. Jesuítas na Ásia, cód. 49-IV-66, fls. 85-87, “Titolo dos Bemfeitores principais deste Coll°de Macao”,阿儒達圖書館,里斯本。見維德依拉. 皮雷斯的作品“Religião e Pátria”,ⅩⅩⅩⅦ,1955年9月25日:以後的見文德泉的“Macau e a sua Diocese”,卷3,pp.189 ss..

(13)見op. cit. n.3 e n.6。

(14)亞歷山大·羅茲的見證,“Sommaire des Divers Voyages et Missions Apostoliques, du P. …, à la Chine,&autres Royaumes de l'Orient, avec son retour de la Chine à Rome. Depuis l'Année 1618 jusques a l'année 1653”,巴黎,Florentin Lambert出版社,1680。

(15)同上。

(16)Op. cit. ,n. 3“Japanese Artists at St. Paul's, p.66 e. ss. ”.

(17)ARSI,Jap-Sin, 14, f. 231 V. 。

(18)潘日明,Op. cit. n. 7, P. 7。

(19)雅克·熱内特,“Chine et Christianisme-La Première confrontation”,修改更正本,加利瑪德,巴黎,1991。

*Gonçalo Couceiro,藝術史學士(新里期本大學):以《L'Eglise de Notre Dame de I'assomption(ou de St. Paulo)à Macao et I'Art de La Compagnie de Jésus en Chine-Art et Adaptation》這篇論文榮獲法國索邦(Sorbonne)大學博士學位,發表過若干本有關傳教和宗教藝術的著作。