聖保祿學院四百週年紀念

聖保祿學院四百週年紀念

1561年復活節,巴爾塔薩爾·加戈與路易·佩雷拉在返回印度時途經澳門,並於1562年1月1日(1)啟程前往馬六甲。澳門的葡萄牙居民這時已增加到500或600人(2)。

這一年的8月24日,又有一些耶穌會教士從馬六甲乘坐D·佩德羅·達·格拉的船來到新商埠:一位是新近在果阿受命以日本傳教團歷史學家著稱的路易斯·弗羅伊斯,另一位是意大利人若昂·巴普蒂斯塔·德·蒙特神父。那時澳門尚無耶穌會教士團的居所,因而他們得到教士團的一位朋友吉列爾梅·佩雷拉的接待並暫住在他家中。吉列爾梅·佩雷拉與迪奧戈,聖方濟各的施主,現在作為葡萄牙船隊長隨同他們一起在澳門,還是印度總督D·弗朗西斯科·科蒂諾,雷東多伯爵派往中國的使節(3)是兄弟。

兩位耶穌會士在商人家客居了八或十天。然而,這些日子過去以後“仍然受到挽留,於是承認要研究一些事情”,他們最好搬到另一位朋友(4)單獨的房子裡去,那裡有“適合兩位神父使用的兩間極好的房間和寬敞的陽臺”。由於離教堂很近,他們在陽臺上設置了做彌撒的祭壇。這座教堂在當時存在的三座教堂中(花王堂、望德堂和風順堂)應該是1576年1月23日教皇簽發訓令建立澳門教區時(5)在大教堂之後建立的主教堂(望德堂)。

從這一幅18世紀末澳門風景油畫細部照相複製件可看到1835年大火之前的聖保祿教堂原件屬於香港藝術博物館

選自《大三巴遺蹟:永垂青史的紀念碑》頁151

從這一幅18世紀末澳門風景油畫細部照相複製件可看到1835年大火之前的聖保祿教堂原件屬於香港藝術博物館

選自《大三巴遺蹟:永垂青史的紀念碑》頁151

兩位傳教士的傳教活動非常出色。那時人口已增加到5,000人,有800是葡萄牙人,然而道德狀況卻十分不幸。神父管理了兩名在俗教士:“格列果里奧·貢薩萊茲,西班牙人,和若昂·蘇亞雷斯,馬六甲主教的總管。新來的耶穌會教士協助我們使商人們將650名無法調教的女奴裝上前往印度的船隻,而她們的主人則娶循規蹈矩、社會地位相當(6)的日本和中國婦女為妻”。

諾賽·蒙塔尼亞神父(1749--1752):《澳門教區基督教歷史資料》此為描述聖保祿神學院最詳盡資料之一,作者據其收集的證據為基礎編纂成書,由神學院書店出版。

選自《大三巴遺蹟:永垂靑史的紀念碑》頁150

諾賽·蒙塔尼亞神父(1749--1752):《澳門教區基督教歷史資料》此為描述聖保祿神學院最詳盡資料之一,作者據其收集的證據為基礎編纂成書,由神學院書店出版。

選自《大三巴遺蹟:永垂靑史的紀念碑》頁150

然而這次耶穌會士卻未在澳門定居,因為弗羅伊斯和蒙特於1563年夏初乘同一艘D·佩德羅·達·格拉(7)的船到日本去了。

弗朗西斯科·佩雷斯神父和曼努埃爾·費謝拉神父(聖·方濟各傳記的首位作者)與後來被任命為神父的教友安德列·平托於同年4月(8)由柯欽出發,6月13日途經馬六甲,第二年7月7日懷著一種新的親善願望,在D·塞巴斯蒂昂派往中國的吉爾·德·戈伊斯陪同下到達上帝聖名之城。

由於馬六甲兵頭D·弗朗西斯科·德·埃薩的阻撓,這次出使沒有成功。吉爾回到印度,將代替他出使的任務留給了他的姻親,澳門船隊長迪奧戈·佩雷拉和首位出使中國失敗的使節,這時廣州的特許令到達了。

新來的傳教士到哪裡去了呢? 弗朗西斯科佩雷斯本人説:“我們正在佩羅·金特羅家”,這是他於1564年1月(9)寫的。

按照日本水手的習慣,弗羅伊斯和蒙特還有佩雷斯和特謝拉他們利用出使中國途中的空閒時間搜集中國的資料並與澳門和廣州港的滿清官員接觸或與澳門居民一起進行傳教活動。但是,出使中國的事變得複雜起來。澳門的滿清官員向廣州的同事發出報告,廣州的官員按惯例派出税務代辦調查真相,否則就按以向皇上進貢為遁詞(10)蓄謀瞞税處理”。

佩雷斯神父受印度大主教安東尼奧·德·夸德羅斯(1559-1572年)的委托,去澳門處理已準備好的一幢居所的地基問題,(11)當時是那樣需要這幢居所,因為經常有船送傳教士前往日本,而等待季風迫使出行者要在那個商埠停留很長時間。

實際上,1563年還有三位耶穌會教士也到達了那裡:貝爾基奧爾·德·菲格雷多、若昂·卡布拉爾和巴爾塔薩爾·達·柯斯塔。1560年頒佈了比奧四世教皇的大赦令,該命令於1561年在馬六甲公佈時,正值第一任修道院長D·Fr·若熱·德·桑塔·盧西亞到達那裡。根據上述總管若昂·蘇亞雷斯所説(12),第二年命令就擴展到了澳門。

耶穌會教士居所的小禮拜堂(13)由於這次大赦的恩惠,成為道德革新的中心,有300葡萄牙人使用它,另外還有許多人把主教堂(14)作為中心。

這時從廣州新來的耶穌會教士到達了。由於將偷小孩的罪過歸咎於葡萄牙人的緣故,對那裡的印象很壞。為此,派去的滿清官員想竊取出使者的詳細情報及其隨行的人員和向皇上進貢物品的清單。他被帶到船隊長迪奧戈·佩雷拉。尚未從澳門啟程的使者吉爾·德·戈伊斯和神父們的家。他命令將貢品陳列在耶穌會教堂給他看,廳似乎有點太大。在教堂裡他舉止彬彬有禮,對珠寶喜形於色,對除物品之外用罐頭冷飲和辭謝宴會給予之款待也表示滿意,並且開始密秘交談,説已發現偷小孩的不是葡萄牙人而是中國人,他們已在廣州被投訴,並有四個人被判處死刑。

回到中國大陸後,他保護了葡萄牙的利益。1565年11月24日,允許曼努埃爾·佩納多由佩雷斯和特謝拉神父陪同接洽外交使命之事。但是,正如承認大使在馬六甲的一次大火中被燒死的憑證所述,沒有任何結果。

佩雷斯神父力圖至少獲得在大陸往來通行的“票”(入境許可)。為此他向海關總司庫官,也,而這些葡萄牙人希望出現了。這次嘗試後不久,廣州遭到海盜包圍。滿清官員向澳門的葡萄牙人求救未向當時的船隊長若昂横 ·佩雷拉請示就武裝了一支300人的隊伍,由迪奧戈·佩,於是就雷拉和路易斯·德·梅洛率領,沒有任何損失就俘虜了差一份中葡雙語備忘錄,要求准予進入大陸。當問到他是否懂得漢語時,教士的回答是否定的。他看到請求遭到拒絶學習了當地方言。(15)大門仍然這樣死死地不多所有的海盜。聖方濟各的朋友於是向該市的軍事頭領要求支持出使朝廷的外交使命,但他忘恩負義拒絕接受這種出使,而滿清官員也不能再保證與廣州交通往來的便利了。

澳門出版第一部拉丁文著作《天主教青牧學院·孤兒院》作者耶穌會士尤阿納·波納法西奧於澳門港耶穌會會址1588 16cm

選自《大三巴牌坊:永垂青史的紀念碑》頁150

澳門出版第一部拉丁文著作《天主教青牧學院·孤兒院》作者耶穌會士尤阿納·波納法西奧於澳門港耶穌會會址1588 16cm

選自《大三巴牌坊:永垂青史的紀念碑》頁150

在這種情況下,佩雷斯誠圖按照印度大主教的命令帶著三個目的繼續留在澳門,現在將這三個目的定為:把澳門作為前往日本漫長旅途中的停留休息站;在適當時機進入中國的等候室,和對其貿易蓬勃發展導致人口迅猛增長的東方商埠的道德拯救中心。

1565年底,教士團的居所從佩羅·金特羅家遷到了同樣也是用木頭和草蓋的簡陋的花王堂小禮拜堂附近的另一些平房裡。這個地方很糟糕。不久就看出必須搬走。所供給的燃料經常被中國人拿去放火燒住所與聖殿,目的是偷盜其中的財物。葡萄牙人重建居所的行政狀況十分困難。而重建常常要取決於中國官員的意見,他們反對安置設施超過貿易往來的直接需要。

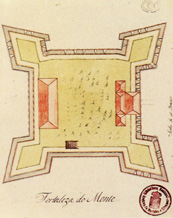

大砲臺平面圖 1740 水彩畫 17×22cm

選自《大三巴牌坊:永垂青史的紀念碑》頁125

大砲臺平面圖 1740 水彩畫 17×22cm

選自《大三巴牌坊:永垂青史的紀念碑》頁125

儘管如此,耶穌會教士仍想碰碰運氣,他們搬到了花王堂小禮拜堂的上面。糟糕的是山坡上沒有水。但巴爾塔薩爾·德·拉熱贈送了100兩銀子在塔與經過教堂的門之間打了一口井(16)。應巡視員貢薩洛·奥瓦雷斯希望用泥磚重建一個更寬敞與更結實的教堂的請求,在D·安東尼奧·德·維列納的參與下於1573年建起了一座教堂,所以那裡的教堂也是用木頭和草建造的。後來,由於懷疑耶穌會教士隱瞞修築某個砲臺的事,滿清官員查封了工程。

雖然有充足的理由並為把一切搞妥當進行了賄賂,但正如塞巴斯蒂昂·貢薩爾維斯所説的,佩雷斯和特謝拉最終還是停下來了(17)。

1572年至1575年或1578年間,再次擴建了各種設施,以便大量過路前往日本或中國與東京的客人在此停留。當時這些地方的傳教活動都已開始。它們由十間寬敞的和與教會相應之廳堂空氣對流的房間組成。1579年瓦利格納諾把聖母堂的新居所評價為印度省在遠東最好的居所之一實在是太恰當不過了(18)。1582年,佩羅·戈麥斯為教堂蓋上了屋頂瓦(19)。

對年幼者的基礎教育

耶穌會教士很快就為神父的職責增加了教育這項工作,從其學校一誕生,他們就把各個方面的事放在心上,無論是在歐洲還是在海外。

在澳門,可能在最早進行的擴建之後,他們於1572年首先從一所讀寫學校開始(20)。幾年以後,增加了拉丁文課(21)。學生人數迅速增加。1592年,在澳門商人的子女和他們抓來帶在身邊做事的孩子(22)中就約有200人,這種情況構成了在當時就已刺激葡萄牙向遠東擴張的社會、人種一體化時代精神的又一份資料。

在這一年,亞歷山大·瓦利格諾納在長崎主持的第三次傳教士總協商會議之後,於2-6月之間召開了第一次副主教大會(23)。在這次會議上認為有必要為日本和日本以外的耶穌會教士建立一所修院。內戰的騷亂影響了年輕一代,並危及了學習與苦修訓練的安寜。另一方面,他們祇有與西方環境接觸才能徹底成為基督徒。總之,就是澳門葡萄牙人的方式:學習摹仿歐洲人的語言、習慣和樣子,“變得更團結、對其它人有愛心以及在道德和學問上十分傑出”(24)。

澳門處在遠東的中心,是實現這一目的最理想地方。日本傳教團代理人支配著在上帝聖名之城積蓄的一些財產,這些財產使他看到了建立新根據地的希望,沒有甚麼能阻止他這樣做(25)。會議決定立即著手建立這一新根據地,越快越好。

巡視員瓦利格納諾10月9日啟程前往澳門,24日(26)到達那裡。當他在聖母堂等待前往果阿直到1594年11月15或16日時,他將方案告訴了司法權限屬於澳門的中國傳教團的神父們。動議是口頭提出的。實際上,這個傳教團的領導,聖母堂居所修道院院長杜阿爾特·桑德神父(1585-1598)已考慮過這項工程。原有的設備即使用做走讀學校也已很狹窄和不方便。學生們摩肩接踵“有失體統”。第二年2月(27)他提請市政委員會考慮。鑒於貿易活動帶來的人口增長和經濟繁榮,為甚麼不像果阿的聖保祿修院作為整個印度乃至馬六甲和莫魯卡斯、東非和埃塞俄比亞的中心一様把遠東看作一個文化傳播中心呢? 澳門人根據著名的果阿修道院的來源稱呼耶穌會教士,這難道不是對受到這種精神鼓舞建造修道院這座建築物最適當的提示嗎? 而且充份擴大設備不僅能使澳門增加當地青年在校學習的願望提前實現,而且能使聖母堂成為一個從日本到中國(28)、東京以及全世界以此為目的其它國家傳教士的培訓中心。適合建立新學院的土地曾經是一個問題。幾經努力,它就定在山坡上離居所-修道院不遠的地方,“都是很大的岩石,沒有可以打地基的平地”(29)。儘管工程造價很高,但位置有益健康,風景迷人(30)。用這些岩石和切割好的石頭在陡峭的山邊建造了巨大堅固的牆,這座牆圍成了一個很大的、非常平坦和舒適的場地,這樣就建造了一座有舒適庭院的修道院。而且由於修道院座落在半山腰上,可以極目遠眺和沐浴來自海上與其它地方的習習清風,有山阻擋各種各樣令人不快的強風,因此修道院處在十分涼爽的好位置(31)。

那麼誰來建造它呢? 葡萄牙人都是經商的,而城裡的中國人很少有會做大工程的。幸虧離這裡100里格的青洲有熟練石匠當時來到澳門(32)。

口頭上聘約了工頭伊納修·莫雷拉(33),並繪製了修道院的藍圖,就開始平整土地和打地基。由於可支配的資金有限(34)和不把建造修道院僅僅作為培養傳教士的問題而且也是對澳門青年的教育問題來看待,桑德神父向市政委員會請求幫助。修道院的領導對市政委員會説,夏天許多人擠在一起不僅不雅而且也不方便。在這種情況下,按照有益於日本傳教活動的工程處理,他請求市政委員會從資金與那年裝船運往日本的絲綢收入中抽出200両銀子作為援助(35)。市政委員安東尼奧·達·科斯塔,維利烏,弗朗斯科·德·諾瓦伊斯·費雷拉和安唐·卡爾德伊拉和民政長官貝納迪諾·阿勞若·德·奧瓦林加一起批准了請求,由書記官加斯帕爾·達·羅莎於1593年2月27日記錄在冊(36)。

不久,米格爾·蘇亞雷斯神父要求這些貸款,桑德神父答應他3月4日付給。還需要追加30両銀子的款項,工頭伊納修·莫雷拉聲稱已於7月7日收到。(37)

以大砲臺為背景的板樟堂修道院喬治·錢納利的羽毛筆畫12.7×17.8cm

選自《大三巴牌坊:永垂青史的紀念碑》頁132

以大砲臺為背景的板樟堂修道院喬治·錢納利的羽毛筆畫12.7×17.8cm

選自《大三巴牌坊:永垂青史的紀念碑》頁132

然而這項動議沒有得到無條件的援助。滿清官員反對也沒用--即使他們反對,像往常一樣,用上好的銀條進貢也會息事寜人(38),而最激烈的反對來自果阿省。當得知設計方案的消息時,他們開會商量並拼冶了一份有15條不應興建耶穌會教士團澳門修道院的冗長文件(39)“連諳熟日本事務的專家弗朗西斯科·卡布拉爾本人也在一些觀點上不同意瓦利格納諾的所有想法,與將日本修道院遷往澳門的建議有不同意見”,從其中偶然可以看到一個西方文化的進程(40)。由於他對里斯本日本事務的行政長官曼努埃爾·維耐加斯神父的影響,事情甚至驚動了王室,菲利佩二世命令印度總督和果阿副主教(41)説明修建修道院的必要性(42)。

瓦利格納諾並非輕易放棄的人。為了化解與果阿的矛盾他給熱拉爾·阿夸維瓦(1581-1615)送去了《關於建造澳門修道院與答覆印度省反對意見》(43)的詳細資料。主要內容是這樣的:果阿的援助,……由於存在著多家公司,人手不夠,又離得相當遠,援助常常較少,而且不能持久,也很遲緩(44)。

在巡視員的推動下,工程加快了速度。“在一年多一點的時間內就完成了所有的施工”(45)。建築物不乏雄偉的氣勢。1594年的“年終報告”給我們作了生動描寫:“重新建造了修道院與院子,修起一道圍牆,有兩間大房子伸出牆外,兩間房子之間是一個漂亮的庭院;兩間像城堡一樣伸出去的房子都是木板地,圍牆處有一條連著修道院臥室的走廊,它的地面比在同一層的兩個房間的地板要高出很多。山腳下,通過兩三段樓梯與山谷相連的地方是學校和它的院子及通往其它辦公室的大門,走過山谷還有另外一些非常舒適的職員臥室。門衛室往前是另一個封閉的大院子。這樣,這個修道院就可以很從容地容納四十個人的教士團;因為除了學校的房間以外,在山谷處還有十九間臥室、兩間廳、兩個小禮拜堂和一間寬敞漂亮的病房;而在下面,還有另外七間臥室連同十分舒適的辦公室,但是巡視員神父仍決定建另外一間新食堂,因為現在我們用的食堂是借的。如果需要,我們還有很大地方再做其它建築”(46)。

喬治·錢納利作品:板棒堂(1825)鉛筆畫16.5×19.6cm

選自《大三巴牌坊:永垂青史的紀念碑》頁130

喬治·錢納利作品:板棒堂(1825)鉛筆畫16.5×19.6cm

選自《大三巴牌坊:永垂青史的紀念碑》頁130

澳門的居住者被這種熱情感染,以至既未花費日本的錢也未用教士團分文就完成了所有這一切(47),祇在新陽臺到病房的工程中用了10,000兩銀(48)。

瓦利格納諾在離開澳門之前,建立了兩個有名的團體(49)。與中國的省教區有關的聖母堂居所共有教士團的十名修士,以聖保祿修道院的洛倫素·梅西亞職位最高。那裡的人員最多達到過十九名教士團修士,包括巡視員和另外八或十名日本與印度學生,杜阿爾特·德·桑德神父擔任院長(50),它不受日本省管轄。離得近方便了兩座建築物內部的交通,因而也方便了集會。這次集會最終決定於1597年9月曼努埃爾·迪亞斯神父任職院長時召開,並將命名含糊不清的聖母和聖保祿的居所與修道院合併為一個機構(51)。

這種情況最終由於兩個建築物互相之間得到的益處而得到保證。實際上,1595年在洛倫素·梅西亞做院長時,1578年的居所已被大火吞噬,後來又在教士團的菜園裡重建了一座(52)。1601年,在1835年又以無可挽回的方式重蹈覆轍的悲慘命運中,另一場大火焚燬了教堂和剛剛被一場颱風破壞了的修道院(53)。瓦倫廷·德·卡爾瓦略院長(1601-1604)組織了一個居民救災委員會。由船長倡議,澳門捐贈了對日貿易收入的百份之五十,相當於6,260法蘭西圖爾鎊,並委托熱那亞耶穌會教士卡洛斯·斯皮諾拉、建築設計師和後來的日本殉難者(54)進行設計。規劃相當大膽以至於《明史》後來承認整個中國從未有過如此宏大的建築(55)。在重建中突出了價值來自佈施的32,000澳門圓的雄偉牌坊(56)。1603年,內部工程竣工,並用以前放置在建築物一轉角處的“Virgini Magnae Matri Civitas Macaensis libens posui anno 1602”(57)這段銘文突出了該市對藝術建築物的保護。與教堂毗鄰的修道院大門完工於1604年。建築物的前部到1637年才完工,而且直到1644年才補齊上面的雕刻。1608年還曾對教堂主體進行過修飾,聖方濟各小禮拜堂完成於1689年。(58)

隨著時間的推移,聖殿逐漸擁有許多珍貴的器物和無數遺物,但並非所有的都是真的。或許在意大利風琴和歐洲、中國及日本藝術家的繪畫作品中要突出賈科伯·尼瓦和耶穌會教士、意大利人日奧瓦尼·尼古洛的另一些門徒,他們使步入聖殿的信徒甚至異教徒賞心悦目。路易十四贈送給法國耶穌會教士的大鐘以其巨大的機械裝置為全城指示時間(59)。

1594年10月28日以前,修道院有四個班級:一個有250多個學生的讀寫班,另一個是語法學班,還有一個是那年新開的人文學班,除了外來的學生,還有七名來自印度的耶穌會教友。這些班級中還有一些日本和果阿等待於1596年開設的第一個藝術課程班的學生。此外還有實例課(倫理神學)(60)。

“久而久之,在上帝的幫助下和隨著巡視員神父的重返舊地,人們明白了,是否再增設一些班級和其它重要的學科更好”(61)。那時還沒有教義神學公開課;但私下裡由修道院裡兩位由中國傳教團負責的神父教援(62)。

兩個團體正式分家是於壹萬壹仟貞女日(1594年10月21日)在巡視員出席的情況下進行的。一位神學修士支持了神學公開論點,並以一篇拉丁文演説開始了新修道院開幕的隆重儀式,“獲得主教大人和整個教會及許多出席儀式的重要人物的好評”(63)。12月1日在新修道院内開始上課(64)。

初級和高級課程的重新組織

瓦利格納諾於1594年11月中旬啟程前往果阿。1597年4月23日回到遠東,並於7日20日在澳門登陸,在那裡一直逗留到1598年7月中旬(65)。修道院仍然使他記掛在心,而獲得的成績激起了他的興趣。在制定規章和簽署協議中卓越的組織才能,使他自然而然以1591年(66)由阿夸維瓦在羅馬《ad experimentum》上發表的“Ratio Studiorum”為基礎努力給予聖保祿這個宗教與教學機構一種新形式的生命,然而卻帶有1559年和1565年(67)科英布拉藝術修院團明顯的暗示和與東方有關的成份相當複雜的道德氛圍、氣候、種族及文明狀況強加給它的某種適應性,以便得到積極的結果。

因而瓦利格納諾在這年10月為學校制定了一種新秩序(68),序言是這樣説的:“因為這所修道院現在已經開始上課,而在學習中還沒有建立良好的秩序。在這裡讀書學習的碩士生和教友來自不同省份,在校期間有不同習惯。這樣,如果學校裡沒有良好的秩序就容易造成嚴重的混亂。而對於每年的新變化似乎還應根據該所修道院裡學生與班級的數目(69),除要付諸實踐的“Ratio Studiorum中規定的以外,對在學習中遵守一切能夠遵守的東西作出規定”。

學生按照比奧四世教皇的方式做過彌撒後,學年於9月15日以在教堂隆重舉行的教育行政長官、教師和候補人的信仰宣誓拉開序幕。

穿著皺領衣的院長和老師出席了上午7時開始的拉丁文課,第一篇課文是15分鐘的當地方言的簡短演説。在下午開始的課上也如此一番。

在信仰宣誓中,在辯論中,在演講及所有公開的語言話動中,座位都是按照批准的等級和有關大主教的代表性標示的。當院長和教育行政官出席時,二者就成為特殊尊崇的目標,並要向他們請示以分別按照Rector religiosissime,Gymnasiache integerrime的方式開始。如果主教或船隊長到場,他們也有權用同樣的方式。

在辯論中,當辯論者開始辯論時,應贏得院長、教育行政官和其它聽眾的好感,他們就會接受辯論者。他們提出的論點在公佈之前都要預先向教育行政官説明。

開始與結束上課都要跪在置於校園內的崇拜聖像面前用簡短的語句祈禱。

師生之間的問候按照當時流行的禮節進行。

學生,即使是俗人,他的精神生活也要受到教師的特別關注。七點鐘敲鐘上早晨第一節課,九點半時也一樣敲鐘下課。對於上午的其它課,祇作上下課時間登記。下午的做法一樣。

對學生來説,禁止在校園內或任何一間教室內攜帶武器(70)。

假期及休息的天數也有規定。

神學、倫理學、藝術課及拉丁文一年級的假期從7月14日上午開始,到9月14日結束。低年級的假期持續一個月,從8月14日到9月14日。

在沒有聖日的時候,假期或周休息日為星期三。如果遇到聖日,休息日就改在星期四。如果周六是聖日,則仍在星期三休息。其它日子也像假期一樣計算。聖方濟各日不上課,其它聖日的安排與這天一樣。

聖誕節前夕的下午,狂歡節的星期一與星期二,聖灰星期三的上午的聖星期三直至復活節及在修道院教堂內唱晚課或晚禱的所有下午也都是假日。耶穌受難日、天主教大赦或節日在任何教堂都不停課(71)。

學校的作息時間,無論對拉丁課還是藝術課,倫理學和教義神學課都作了詳細規定。

在拉丁文班,教師每早閲讀兩個半小時(七點至九點半),下午兩個半小時,星期六祇讀一個半小時。

冬天,1 1月8日聖灰星期三,由於白天短,下午的課從兩點半開始。在拉丁文學年的日子裡,下午,耶穌會學員一旦完成懺悔日或教化實踐日緊張的聖徒禱文之後,就要進行45分鐘的默讀。

教俗人弟子的拉丁文教師,星期六下午趕著離開教室前的一會兒,還要和他的學生們一起站在廳内的聖像前祈禱聖母禱文。

當在課堂上提間時,都不會忘記師生之間的禮儀規矩。如果學員是耶穌會教士,他們在被提問時都要脫帽起立,老師也摘掉他們的無緣軟帽並讓學生坐下和戴上帽子回答問題。在俗學生也脱帽起立回答功課,如果教師沒有聖職,就用“你們”來稱呼。

修辭學學生或辯論的正方,無論是耶穌會教士還是俗人都要脫帽坐在教師的椅子旁邊,而且在宣讀論述時也要以同樣的方式進行。如果要當眾宣讀這些論述,就要穿皺領衣戴帽站在椅旁朗讀(72)。

和在埃沃拉或科英布拉一樣,藝術課在1597年就達到了大學水平。開幕式以題為“採用方言的必要性”的學術講演和簡短的預備發言的形式舉行,院長、教育行政官和其它教師都出席這個開幕式。由於不對論文進行評論,上課用一個半小時(上午8-9點;下午3.5-5點)。對論文進行評論的課上午用兩個半小時,下午用兩小時。

每星期四下午都要進行課堂辯論,由兩名學員為根據前一天課程確定的論點或論題進行辯護,並與其它人辯論。每月進行一次。這種辯論非常鄭重其事。兩天前就在班裡或修道院內説明要辯論的論點,而且院長、教育行政官、教義神學和倫理學的老師以及神學學生都要參加。

教士團的宗教藝術家,祇要下午有課和不是懺悔的日子,就要用45分鐘時間進行教化辯論,為此在課間15分鐘時搖鈴,並由一名神學學生主持辯論。

在藝術課上提問質疑也要有禮貌。在俗學生如果沒有聖職就脫帽坐著講解課文和爭論。所有的人都脫帽坐著參加爭論。老師用“你們”稱呼沒有聖職的在俗學生。

課程的期限為三年,結業時要面對三位考官,由其中一名主持公開考試,並在四項考試或考查的第一項中作與考試有關的簡短發言。在課程表安排的時間內,這四項考試的每一項都要用一整天。質疑的內容包括整個邏輯學,即一般概念、範疇學,《Perihermenias》或《釋義學》的第一冊,《邏輯分析學》第一冊(前)、《邏輯分析學》第二冊(後),《立論》或真理證明資料來源,《詭辯術》或論證無效方式,最後還向應試者提出一個錯誤的推理,請他説明論證的毛病與錯誤。

除此而外,藝術大師候選人要為由三名考官立論的物理學和形而上學問題進行辯護,還要説明與邏輯論點之一有關的每一個疑問,同樣還要討論其它哲學學科的問題。

考試的場面籠罩著特別莊嚴的氣氛。安排了三排高凳給院長、教育行政官、主考官和兩位考官坐,在他們後面是教義神學與倫理學等學科的教師。藝術課不在考試之列。神學學生,其它職階的宗教人士還有在俗文案也可以參加。

藝術課程考試的第一次口試(73)也應該以這種方式進行。

教室裡為院長和考官裝備了座椅。考試開始時有音樂伴奏,氣氛十分莊嚴。主席團主席作了簡短發言,講話結束後樂師開始唱歌。接著是應考者脱帽起立所做的一段關於考試的講話。講完話他回到自己的座位上,這時音樂再次響起。此後,應考者走過來,評判委員會主席親自開始所説的考試,並提出問題:"Religiose et perdocte respendens" (如果是耶穌會教士)或"Ingeniose ac perdocte respondens"(如果是俗人)。"Pro initio tui examinis, responde quaestionibus solitis et propone tuum physicum et metaphysicum problema"。對這一問題,應考者起立反駁:“Sie jubet, Sapientissimus et religiosissimus praeses, ut pro initio mei examinis respondeam quaestionibus solitis et proponam mea physicum et metaphysicum problemata, Quoniam sic jubet, mihi nomen est NN, patria N. ”如果是教士團的宗教人士,方式就被改為這様:"Mihi nomen est NN; pro reliquis, Societas Jesu"。接著:"Audivi amnia requistia ad praesens examen a sapientissimo et religiosissimo praeceptore, meo parte N"。説過這些後又以這種方式提出問題:Meum Physicum problema petit(v. g. ): num totum physicum distinguatur realiter a partibus simul sumptis, annon? Ego teneo partem affirmativam. Nune, idem metaphysicum problema petit(v. g. ): utrum omnes actiones sint suppositorum, cui ego respondeo per has propositiones: 1a Propono: Actiones proficiscuntur a suppositis, vel ab agentibus quo: 2aPropono: Actiones terminantur etc."提過問題後,主考官開始用這種方式對一般概念進行考試:"Religiose et perdocte respondens, pro doctrina Praedicabillium, dic quot sint Universalia?"

應考者回答:“Sic jubet sapientissimus et religiosissimus praeses”等等。當主考官對一般概念問得差不多的時候,就改為由首席考官用同樣的方式對範疇學問題提問,接著由第二考官提問《釋義學》問題,再由主考官對《邏輯分析學》(前)提問,以此類推,直到邏輯學所有問題考完為止。邏輯學考試結束後,每位考官都要提出與應考者提出的每一個問題相反的論據。

由首席考官開始對第二候選人進行考試,接著由第二考官和主考官考試直到課程和與所提出之問題相反的爭辯結束。

排在第一組的演説或論述以及對課程的考試可能在同一天進行。排在其它組的演説或論述就可能安排在下午,而口試或對問題的辯論則在第二天上午。祇有第一天才在講演或宣讀論文之後奏樂。但是在俗學生可以隨心所慾地安排教室和在學友的凳子上舖氈子,因為考官的凳子上也鋪著氈子。

呂壽琨(1919-1975)1957年繪的水彩畫:大三巴遺蹟74×535cm

(選自《大三巴牌坊:永垂青史的紀念碑》頁18)

呂壽琨(1919-1975)1957年繪的水彩畫:大三巴遺蹟74×535cm

(選自《大三巴牌坊:永垂青史的紀念碑》頁18)

提問與辯論問題結束後,他們來到所謂由課程教師指導的臺前,在那裡新學士將進行藝術家或藝術大師稱號的第二輪考試。

在科英布拉,所謂的“哲學臺”,是一些按等級擺放的桌子,臺前有幾個頭上沒戴帽子的學士坐在一張凳上對主考官重複的哲學問題論點進行辯護;在這些被稱為第二輪應答臺的桌子上,有時候在認為重要的應答中回答了的問題在考試中還要回答,例如將倫理學問題換成邏輯學或將邏輯學改成倫理學(74)。

在澳門,按瓦利納諾確立之協議的規定,用椅子和鋪了氈子的高凳裝備教室,如同所有的考試一樣,上午7時和下午3時隆重地開始臺前問答考試。

院長、教育行政官還有教師、神父和神學學生按照他們的等級入坐高凳。藝術大師們坐在為他們專設的椅子上,旁邊辯護者就坐在一張舖了氈子和前面有桌子的凳上,桌子上舖著絲綢或氈臺巾,每個辯護者的論點就放在桌上。進入教室時,有音樂伴奏。音樂過後,祇有在第一天上午,大師們才需要做一段關於考試的簡短講話,然後坐回椅子上。講完話,再次唱歌,歌一結束,他就開始討論按辯護者的論點提出的問題:首先是邏輯學問題,然後是物理學,最後是形而上學問題。

實際上,每個候選人預先都為該學科九個論點制定了辯護方案,並應在開考前幾天提交這個方案,祇有神學學生才能為這些論點辯論。

大師一面走向辯論者中的第一位學士,一面從這些方面開始:“Ei qui sedet primo loco et defendet conclusiones dialecticas, hane propono quaestionem:num Christus Dominus ponatur in praedicamento substantiae? ”在按他自己的理由陳述肯定和否定的意見之後,提出與辯論者結論相反的不同意見或論據。而且不用等待答覆就可以同樣的方式提出對物理學和形而上學論點的異議。

由辯護者給大師答覆後,其他辯護者、神父或文案進場。在答辯中,辯論人贏得了院長、教育行政官和主持考試的學科教師和其他聽眾的好感或徵得了他們的許可後,就到其它臺前繼續上午和下午的考試。每張檯都有四到六名辯護者。但大師祇參加第一張檯的討論。

每張檯的答辯結束時,在院長還坐著的時候,主持人脱帽説:"Reliqum est, ut Deo optimo maximo immortales gratias agamus, et vobis omnibus, viri ornatissimi, qui vestra praesentia hane nostrorum actuum aulam decorare voluistis"。然後所有人離席(75)。

如同所見,14世紀末在澳門,藝術課程的學術活動與科英布拉一樣隆重其事,就像在果阿聖保祿修道院和在巴西一樣(76)。

但是瓦利格納諾制定的學習大綱超過了簡單藝術課程的要求,還教授了倫理神學和教義神學。而對培養一個本地教士和使沒受過這些基督教訓練就到歐洲和印度去或由遠東各葡萄牙居住點招募的耶穌會教士完成學業以及他們向果阿的派遺變得困難或花費昂貴原來就存有擔憂是很自然的。

同時,己按有關教長之意願接受聖職的主教管區神父,可以對他們進行常見的,尤其是對傳教國相當複雜的婚姻問題或在像澳門這樣的貿易熱環境中互換法官問題方面的基本訓練。

倫理神學碩土生有兩名,根據瓦利格納諾的教學計劃,“每天閲讀一小時,然後改讀教義神學,口授45分鐘並解釋一個論題”(77)。

每個月都在一個星期六的下午用一小時半的時間進行實例辯論,一些論據兩天前就在班級的門上和修院內公佈。由每個閲讀了有問題的學生輪流主持,院長、教育行政官、教義神學教師、倫理神學教師、神學學生,還有神父也都參加。

詭辯專家和神學家提出實例。

下午有課而非懺悔或實習(周一、二、五和六)日的所有在校日詭辯家按照這個順序用45分鐘的時間重複一次:每周的第一個在校日,召開除該學科學生外有教堂所有神父出席的全體會議。第二個在校日,由主持重復的另一位教師教授科目的學生重做…。第三個在校日,如在第一日所做的那樣又召開全體會議,而第四日照第二日的樣做(78)。

在教義神學課上,佈置要寫評注的每位學生都要閲讀一小時,聽口授45分鐘和講解一小時,而且在最後一小時結束時,其它班級才開始做這些功課。如果不做評注,就閲讀半小時。

神學學生所有在校日都從下午一點開始,用45分鐘時間在修道院內進行辯論,辯論由任課教師輪流主持,每個學科一位。每個月還有提前數天張貼在修道院大門上或院內為此指定之處的三至九個論點的課堂辯論。

院長、教育行政官和修道院的其它教師以及宗教團體的神父就像出席道德問題的座談會一様參加辯論。神學學生可以爭辯,但必須脫帽。

辯論人採用一種特別尊重所教授之教義純潔性的方式。在重述爭辯人的反對意見時及重述之前,為了使人看到已經明白了,就説:“Sed,antequam argumento satisfaciam, quam breviter disputabo(起立)invocato prius divini Numinis auxílio Patris (祝福), Filij et Spiritus Sancti necnon Beatae Viginis, illud interim adsero, si quid inter loquendum dixero quod Romanae Ecclesiae, Sacris Concilijs, Sanctoum Patrum doctrinae repugnare videatur, id indictum sit”。在作此聲明之後,坐下,再次重複爭辯論點並給予答覆。辯論結束時,再次捍衛信仰的純潔性:“Si quid dixi quid dixi quod Romanae Ecclesiae, etc”。

10月21日是壹萬壹仟貞女日,葡萄牙耶穌會教士特別崇拜的日子和新學年隆重開始的日子。這一天將舉行一個有九至十五或二十個論點之方案的神學大辯論。

在教堂中間或兩翼標出一個適當的位置,鋪上地氈並將凳子周圍圍起來,在凳子中間耶穌基督之福音一側有一張椅子,椅子旁邊是為辯護人設的矮凳,所有的地方都舖上了地氈。學校的鐘從下午一點半到二點一直敲半個小時,大辯論這時就開始了。

進入辯論場地時,有音樂伴奏。然後,在另一段音樂伴奏下,是1591年(79)由Ratio Studiorum 出版的新學年獻辭。接著按照為神學教學活動規定的法則開始辯論。關於這些開學式的禮儀,如果澳門主教或船隊長出席,在為修院內部人士準備的有地氈凳子的同一區內,面對主席,在大門方向的側翼將設專座;院長、教育行政官及修道院的其它教師和神父就坐在這些凳子上。

在主祭壇的另一側是其它教會人員的位置。其餘的凳子是給穿皺領衣的教士團學員的,他們中的一人手中拿著幾份鉛印的論點,為的是將它們派發給主教或船隊長,再由他們交給他們想給的第一個爭辯人,然後再交給教育行政官指定的爭辯人。教育行政官對其它職階的宗教人士,那些據主教和船隊長説在開幕式上尊敬他的人具有特殊的敬意,提前幾天就將論點或論題交給他們,以便為爭辯做適當的準備(80)。

從這裡可以推測出澳門聖保祿修道院編製的初等及高等課程的內容。它不是一所完全的基督教大學,因為在這所學校中明確不教授天主教法典,而且也比擁有這類機構所有學科的非教會大學小很多,比如科英布拉大學,因為它沒有民法和醫學學科。但毫無疑問它是一所真正的高等學術中心,因為它授予學位。

事實上,從1632年8月31日到1636年(81)擔任過四年聖保祿修道院院長的安東尼奧·卡爾丁以對藝術大師頭銜和神學博士學位的尊敬充份肯定了這所修道院。這是他在耶穌會教士團辯論會上關於藝術大師頭銜的講話:“如同在歐洲的大學中經常做的那樣,在修道院的教堂裡把藝術大師的學位授予騎著馬、胸前掛著風笛,在朋友與神父陪伴下從家鄉來的受之無愧的候選者們”(82)。關於博士學位,也在1645年呈交伊納修十世的“Relatione della província del Giappone”中清楚地闡述過:“耶穌會教士團在澳門的修道院是一所教授從初級知識到神學的大學,並向在該大學裡學業長進的那些人頒授博士學位”(83)。亞歷山大·德·羅德斯的證詞足以作為別人評價教學水平的唯一證明:“On y apprend toutes les sciences que nous enseignons dans toutes nos grandes aeadémies。”(84)

遠東第一所西式大學

但是,如果根據自1594年12月1日起阿歷山德列·瓦利格納諾為聖保祿修道院建立的有自治權的機構和1597年開設的有授予學位可能性的藝術與神學高等教育的正式機構,它實際上是一所大學類型的機構,難道不可以説在歷史上它是遠東第一所西式大學嗎? 毫無疑問是這樣的。

實際上,有兩所可以爭雄的學校,一所是在菲律賓馬尼拉,由西班牙耶穌會教士建立的聖約瑟修道院,另一所是在其後由聖多明我修士會建在同一城市的著名的聖托馬斯大學。

而其最初嘗試的時間為1590-1595年的馬尼拉修道院在1595年9月就具有算術和倫理神學課已是無可非議的事實,建於1601年的修道院或聖約瑟寄宿學校,從這年開始有哲學課。據路德維克·高奇和德·高斯達説,僅從1623年起才開始頒授藝術和神學學術學位。實際人,像這樣的情況,從天主教法典上來講,教士團的修道院一般是從1552、1578和1621年起就能向教士團的學生和外面的學生頒授學術學位,而不像馬尼拉修道院,這種特權直到1634年(85)才獲得批准。建於1611年4月28日的聖托馬斯修道院到1645年11月20日(86)才升格為大學類。

興衰與發展

然而聖保祿的存在也不能倖免於興衰的命運。如果説初等教育的輝煌一直保持到18世紀中葉,則應歸功於當地人與各個時期從日本與中國逃亡來的基督教徒的競爭。而對於中國,尤其是在韃靼人入侵的時代,除1623年弗朗西斯科·巴謝科為日本人建立的聖伊納修道院外,應感謝日本神父保羅·多斯·桑多斯為其國家12名兒童捐贈的12,000兩銀子(87),和1732年左右為中國神學學生(88)建立的聖約瑟修院。而事實上國際災難極大地減少了高等藝術和神學課程的學生。

而且,根據卡爾德拉·雷戈1623年提供的資料,因休假、地方語言實習或過渡制度造成之教師、學生和傳教士這些內部人員的變動,聖保祿修道院至少在17世紀上半葉曾是東方“人數多質素高的修道院和最雄偉的宗教建築物之一”(89)。

在最輝煌的階段,即可能是資料中突出的從1597-1645年這個時期。塞巴斯蒂昂·貢薩爾維斯説過,在修道院最初的時期,通常有50名修士(90)。到了1601年,頁爾納多·馬伊特列將最清楚的資料整理歸類:“有59名耶穌會教士,其中20名神父和39名教友或者助手。在第二年,五名修士和六名耶穌會教士出發前往日本後,在聖母修道院中還有59名耶穌會教士”(91)。卡爾德拉·雷戈1623年11月27日説,有時有“60-70或更多人”。(92)奥瓦羅·塞梅多1642年説:“通常有60-80人”(93)。兩年後,卡爾丁在報告中説有60人(94)。在1650年的耶穌會教士團之戰中省略了數字;但從教師可以看出,學校沒有騷動(95),仍然沒有生氣。就這樣,到18世紀可能就無聲息了。因為沒有完成學業到歐洲去的耶穌會學生和從東方招募派往遠東的其它學生被我們留在了果阿。實際上,從派往日本和中國代表的帳簿上看出在果阿聖保祿修道院學習的遠東青年對寄宿費用的不滿(96),比如東方省份目錄中Sholastici Goae degentes(97)的一些人名就屬日本和中國各省。

另一方面,1746年在澳門生活的若昂·奧瓦雷斯告訴給我們有關閲讀、書寫和計算以及拉丁文(語法、人文學和修辭學)還有音樂課(98)是必須為“沒有好奇心”和“目不識丁”的俗人開設的唯一幾門課的信息,正如D·伊拉里奧·德·索薩神父(99)1749年12月29日痛苦抱怨的那樣。

然而,聖保祿圍牆內文化活動的狀況卻一直十分活躍。

從其豐富的檔案資料中我們得知18世紀送往里斯本和今天在國家圖書館、海外歷史檔案館,主要是在阿茹達圖書館《耶穌會教士在亞洲》部份找到的副本(除1761年轉往馬尼拉,又從那裡轉到西班牙的原本和其它副本外)如今豐富了馬德里皇家歷史學院《耶穌會文卷集》(Coleccion JesuitasLegajos)中儲存的資料和該市國家圖書館與國家檔案館的資料,除分散在歐洲其它中心以外(100)。最有價值的要算是它的繪畫集、地圖冊和地圖(101)。在若昂·奧瓦雷斯於1746年的證詞中,圖書館已存有4,200冊書(套本或卷本?)(102)。在整個遠東為人熟知的藥房為澳門市民和中國、日本及東京傳教團的健康提供了無法計算的服務直到1762年,後來以低價賣給了一個商人,他又以極高的價錢轉賣到果阿(103)。

另一個由大學支配多年的重要文化要素是瓦利格納諾於1588年從歐洲運往日本的印刷廠。1588年暫時安裝在澳門,在這裡印刷了最早的兩本書。1590年,它在Ktsusa開工,後來在天筸和長崎。1616年又遷回澳門,為了在1620年印刷羅德里格斯·杜楚著名的《日本語之藝術》(104)。

關於聖保祿修道院在國內外發展的歷史,祇有在能夠對葡萄牙遠東精英的培養和以留給我們的豐富資料去説明一所為馬來西亞、印度支那、中國和日本各國的教育作出貢獻的傳教士學校進行全面綜述時才能表述得完全。

最偉大的是從利瑪竇到若澤·德·埃斯皮尼亞、安德烈·羅德里格斯和若澤·貝爾納多·德·奧梅達,(105)由幾代傳教士為加強與中國的關係,特別是在北京朝廷內為發展宗教科學所作的努力,以至被認為背叛了神聖信仰的旨意,而最終證明因不幸的禮儀問題和在卡德奧·德·托里農和安伯羅西奧·梅扎巴爾巴公使館(106)中的牽連而產生的不客觀與不公正的時候。更多的是在建築方面,在對曼努埃爾·薩爾達尼亞(1667-1670年),梅特洛·德·索薩和梅內澤斯(1725年-1728年)及弗朗西斯科·德·阿西斯,巴謝古·德·桑巴約(1752-1753年)的外交使命給予的協助方面,雖然這些外交使命並非經常獲得令人矚目的成績,但卻通過宣傳福音和貿易活動,在東西方之間架起一座橋樑。(107)聖保祿將永遠值得懷念,在世界文化融匯的歷史上,那個時代的西方教育機構很少有能夠與之相提並論的。

1762年在澳門實施的由1759年龐佩爾嚴厲措施造成對耶穌會教士的驅趕結束了聖母和聖保祿修道院的生命。不屈的士兵面對時代與命運的挑戰,在仍然雄偉壯麗的大石級上祇留下了能與羅馬最華麗的建築媲美的其教堂的歷史正面(108),一位泯滅往事的孤獨見證人(109)。然而歷史不能抹煞遠東第一所西式大學走過的光輝歷程,更不能無視它在基督教與葡萄牙文明向世界擴張中寶貴的共同參與。

夏瑩譯

【註】

(1)António Franco:《貞德聖像在科英布拉的諾維西亞多》,I(埃沃拉,1719),頁682。

(2)出處同上。

(3)BAL,出處同上,Cod. 49IV. 50, 601-601背面Jordão de Freitas,澳門,《葡萄牙歷史檔案》,VII(里斯本,1910),頁226-228。

(4)原文註解不淸楚(譯者按)。

(5)Fortunato de Almeida:《葡萄牙教堂的歷史》,Ⅲ/I(科英布拉,1912),頁83-84。因疏忽,日期是錯的。Cij. Levi Maria Jordão Bullarium Patrongins, I(里斯本,1868),頁243-246,《葡萄牙外交使團》,X(里斯本,1891),頁498-503。

(6)Jordão de Freitas,出處同上,頁22。Francisco de Sousa:《被征服的東方》。Ⅰ(里斯本,1710),頁738-739:文德泉神父:《澳門及其教區》。Ⅲ(澳門,1958-1961),頁137-138。

(7)Luís Fróis《日本歷史》,BAL,耶穌會教士在亞洲。Cod.19Ⅳ.54,頁114背面,參閲G. Schurhammer-E. A. Voretzsch,Die Geschichts Japans,頁183,Leipzing,1926年。

(8)Alessandro Valignano:《耶穌會教士圑在遠東主要經過的歷史》,頁442,羅馬,1011,Valignano統一了1563和1562年的外交使命。

(9)Alessandro Valignano, Op. Cit. 444. 佩羅·金特羅的這些房子應該是一年前弗羅伊斯和蒙特去日本時住過的。它們仍然是教士圑的而且1585年D. Leonardo de Sá回果阿省開會時曾在那裡住過。被Acheus抓獲,於1594年到達澳門。José Montanha:《對澳門教區的評價》,海外歷史檔案,God.1650,頁203。

(10)Sebastião Gonçalves:《耶穌會教士團宗教史》,Ⅲ,(科英布拉,1962),頁141。

(11)Alessandro Valignano, Op. cit. 頁442-443,Cfr. Francisco Rodrigues:《耶穌會教士圑在葡萄牙及其使命》,2,24,波爾圖,1935年。有通往神父居所的門的房子後來併入了聖保祿修道院,Jose Montanhe, Op. Cit頁295。

(12)文德泉神父,op. cit. 頁143。

(13)《在我們這個家裡》,文德泉的信,《中國港口-阿媽角》1563年12月1日,Jordão do Freitas, Ioc. cit. 頁220-232。

(14)“耶穌會教士圑的神父與教友從日本和中國寫來的信”145及其後數頁,埃沃拉,1598。

(15)Henri Bemerd Maltre:《中國的輔助港口》,78,天津,1933年Cfr Sebastião Goncalves, op. cit. 頁142;文德泉:《澳門及其教區》,Ⅲ,頁144-46。

(16)José Montanha,出處同上和BAL;《耶穌會教士在亞洲》,Cad,49. V.3頁10背面和頁20。

(17)Sebastião Gonçalves, op. cit. Ⅲ,頁142。

(18)Alessandro Valignano, op. cit. 頁444。

(19)José Montanha:《對澳門教區歷史的(……)》,頁83,從1580年起居所附近有一專為中國人設立的供奉S. Martinho的新入教培訓點,三年以後,在Pêiro Gome協助下由利瑪竇領導,耶穌會教士團羅馬檔案館(=ARSJ),日本、中國Ⅷ卷/2,頁258。

(20)Francisco, Rodrigues, op. cit. 頁62。

(21)出處同上。

(22)José Montanha,出處同上,頁210。

(23)ARSJ日本、中國VI. 200. 300r. Cft. 出處同上,24.125-147r:José Montanha,出處同上,頁294背面。

(24)Jos`'e Montanha,出處同上,頁245背面一頁246r Cfr. ARSJ日一中23,頁299-311背面。

(25)José Montanha,出處同上,Cfr. 頁244背面:“由於在這個港口已經買了,如果必須租房子,有時租金可達到600克魯扎多”。

(26)José Wicki, 《Einführung》,Alessandro Valignano, op. cit. 頁17;Joseph Franz Schütte, Valignano Missunsgrundsalze jür Japan, 46,羅馬,1951年。

(27)José Montanha,出處同上,頁241。

(28)出處同上,頁246。

(29)出處同上,頁245。

(30)出處同上。

(31)出處同上。

(32)出處同上,頁244背面一頁245:《切削岩石和石塊的大工場》。Cft. 頁294背面及其後數頁。

(33)出處同上,頁242。

(34)“1571年D. Sebastião給日本省600$000兩銀子租賃果阿北部一些村莊:Loucem, Condontim. Mulgão和Marol村。José Montanha. 出處同上,頁143和頁294,1574年,Descjado在馬六甲海關贈給聖母修道院1,000兩銀子的年租金。D. Henrique在1579年又給了另外1,000兩。António Francisco Cardim:《耶穌會教士團之戰》,19,里斯本。1894年期滿時,D. João四世於1649年重新修建了它。出處同上。”

(35)José Montanha,出處同上,頁241和其後數頁。

(36)出處同上。

(37)出處同上。

(38)出處同上。

(39)“在果阿咨詢的意見認為不應修建澳門教士圑的修道院”。ARSJ. 日本、中國頁22,頁192-197背面。儘管值得要求之,但公司當時似乎很大膽。果阿擔心無法承擔費用。

(40)Henri Bernard-Madre. Le Père Mathieu Ricci et la Société Chinoise de son ternps. Ⅱ(天津,1973),頁177註解。

(41)從1591-1597年,總督是Matias de Albuguerque. José Ferreira Martins:《印度的總督(1505-1917)》,頁101-102,里斯本,1935年。應是果阿總主教區。D. Fr. Mateus de Medina或D. André de Santa Maria. Fortunato de Almeida, op. cit. Ⅲ/2(科英布拉,1915),頁998及其後數頁。

(42)BAL,出處同上,col. 49, V.5. 頁265和頁49V. 8.100背面。

(43)ARSJ,日-中、頁23,頁299-311背面。(原文中以下內容印刷不清楚,無法辨認。譯者按。)

(44)出處同上,Cfr. José Montanha, Loc cit. 頁246。

(45)出處同上,頁244背面,頁215。

(46)出處同上,頁293及其後數頁。

(47)出處同上,頁245。

(48)BAL. 出處同上,Cod. 49 IV. 66. 頁85-87, Cfr. 《宗教與祖國》,37,澳門,1955年。

(49)1594年10月28日的年度報告中突出的事實。Cfr. José Montanhe,出處同上,頁250背面。

(50)出處同上,頁247,頁250背面。

(51)出處同上。文德泉,澳門及其教區Ⅲ。頁172及其後數頁。

(52)出處同上,頁178。

(53)出處同上。

(54)出處同上。Cfr. Henri Bemard-Malthe. Le Pére Mathieu Ricci et la Société Chinoise,頁177。Carlos Spinola,1564年生於熱亞那。1584年12月25日加入耶穌會教士團,教授過兩年人文學和三年數學。1596年被派往日本,七年後才到達那裡。1602至1603年他在澳門。Cfr. Ludrving Koch Jesuitem Lexikon.1680年。

(55)Henri Bernard-Maltre. 出處同上。

(56)BAL. 出處同上,COd.49. V.66. 頁87背面和其後數頁,Cfr.89頁。

(57)文德泉:《澳門及其教區》,Ⅲ。頁179。

(58)出處同上,頁179及其後數頁。

(59)出處同上,頁181及其後數頁。關於修道院的其它著作肯定都是在當時撰寫的。1615年該市給大主教Valentim de Carvalho 440兩銀子用於修建教堂。BAL. 出處同上,Cod. 19. Ⅳ. 66. 頁85-87。

(60)José Montanha, op. cit. 頁247背面。

(61)出處同上。

(62)出處同上,頁247背面。

(63)出處同上。

(64)出處同上,頁291背面及其後數頁,Cfr. 文德泉,出處同上,頁172。。

(65)Josef Wicki, 《Einührung》, Alessandro Valignano História del Princípio,出處同前。

(66)António Astrain, História de la Companhia de Jesus en la Asistencia de España IV.(馬德里,1913年)。頁11及其後數頁。Cfr. Francisco Rodrigues:《耶穌會教士團在葡萄牙之歷史》,11/2(波爾圖,1938年)頁18及其後數頁。關於瓦利格納諾訂立協議技巧之問題的題目為ⅡCeremoniales perimissionari del Giappone(Joesf Franz Schütte出版),羅馬,1946。

(67)Cfr. Serafim Leite:《科英布拉大學的規章》,(1559)(科英布拉,1963年),頁315及其後數頁。AntónioJ. Teixeira:《耶穌會傳教士歷史文獻》(科英布拉,1899年)頁410-435。

(68)José Montanha,出處同前,頁277及其後數頁。

(69)出處同前。

(70)出處同前。第一章,學習一般概念之談話,1.10項。

(71)出處同前,第二章,禮節與假日1-3項。

(72)出處同前。第三章:拉丁課的規定,1.5項。

(73)D. Rafal Bluteau:《葡萄牙語詞匯》,VI(里斯本,1720年),頁361。制度出自科英布拉大學規章。在科英布拉大學,學生入學後必須參加考試,他應謙恭地坐在一塊為考試準備的石版上,並摘下帽子,首席考官向應考者提出通常提的問題,此如:你叫甚麼名字,哪個教區,住在甚麼地方等等,最後提出物理問題。然後其它考官提出他們的論據,第一項考試結束。第二位應試者又坐到石版上等。Cfr:《大學章程》,頁239:2月4日下午開始第一項考試,應考者都集中在那。考題由大主教堂的許多講義中選出。

(74)Rafael Bluteau,op. cit. V(里斯本,1716),頁417-448。

(75)José Montanha, op, cit. 第4章:藝術課規章,1-9項。

(76)果阿聖保祿修道院建於1548年,1556年就招收哲學學員。Francisco Rodrigues:《耶穌會教士團在葡萄牙及其傳教活動》,頁58,教士團在巴西,參閲Sarfim Leite的《哲學課程》。17世紀建立巴西大學的償試,em《Verbum》,V/2(里約熱内盧,1948),頁107。

(77)José Montanha,出處同前,第5章:觀念之變通,1.3項。

(78)出處同前。

(79)Cfr. Supra. 註解60。

(80)José Montanha,出處同前,第6章:技術1.1項。

(81)BAL:《耶穌會教士在亞洲》,Cod.49. V.8. 頁149背面。Cfr. Antómio Franco:《埃沃拉……貞德聖像》(里斯本,1714)頁491。

(82)耶穌會教士團之戰,頁20。

(83)“日本省報告”(Giacomo Diaceto翻譯,羅馬,1645),頁8。

(84)Alexandre de Rhodes,傳教之旅(巴黎,1854)頁73。

(85)Hector de la Costa op. cit. 頁408-411。 Cfr. Júlio Ⅲ:《神聖的宗教》,1552年10月22日和Gregório ⅩⅢ,Quanta in Vinea, 1578年5月7日。

(86)Francisco Colin,出處同前,頁260-261。Cfr. Ângelo Walz, Compendium Historiae. Ordinis Praedicatorum(羅馬,1948)頁374。

(87)BAL:《耶穌會教士在亞洲》,Cod.49. V.11. 頁558-563。

(88)Francisco Rodrigues:《耶穌會教士圑在葡萄牙及其傳教活動》,頁63。除此之外,Cardim在報告(op. cit. 9)中突出了1645年為葡萄牙人子女建立的學校。

(89)Francisco Paulo Mendes da Luz:《印度最高法院》(里斯本,1952年),頁668。

(90)OP. cit. Ⅲ,頁142。

(91)Henri Bernard Maitre:《利瑪竇》,Ⅱ,頁198。

(92)Francisco Paulo Mendes da Luz,出處同前。

(93)《與中國的關係史》(羅馬,1653)頁214。

(94)《與日本省的關係》,頁8。

(95)《耶穌會教士團之戰·給D·若昂四世的獻辭》,Cfr. 出處同前,頁20。

(96)BAL. 出處同前,Cod. 40. V.24. 頁80。

(97)出處同前,頁265。

(98)José Montanha op. cit. 92:“在修道院内有一位音樂大師,帶著七名唱詩班的弟子做慶典活動”。

(99)里斯本國家圖書館,普通基金,128,頁54,Cfr. Joseph Franz Schütte. Joseph. Montan's神父的《機械裝置》,耶穌會歷史檔案XXⅪ(羅馬,1962)頁247。

(100)Cfr. 註解100和同一作者的註解,Widerentdeckung des MakaoArchiv,在《AHSJ》XXX中,羅馬,1961年,頁90-124;在皇家歷史研究院宮廷集中保存的有關日本的文獻(馬德里,1961),公佈在《皇家歷史學報》上CXLⅦ/1(馬德里,1961),頁23-60和CXLⅦ/2,頁149-259。

(101)文德泉,op. cit. Ⅲ頁206。

(102)José Montanha, op. cit. 頁92。

(103)José Caetano Soares,澳門與救濟,頁180。

(104)C. R. Boxer,日本的基督教時代(1549-1650)(倫敦,1951年)頁190-198。

(105)我們已不把積極參與澳門抵御荷蘭人入侵説成是愛國表現。參閲文德泉神父,出處同前,240及其後數頁,Cfr. Francisco Rodrigues: 《耶穌會天文學家在中國》,頁5-67,波爾圖1925年。

(106)Luís Pastor:《十五世教皇的故事》,頁327-349,羅馬,1933:XⅥ/1,頁324及其後數頁,羅馬,1934。

(107)Eduardo Brasão:《葡中外交關係史記錄(1516-1753)》,頁99及其後數頁,里斯本,1919。

(108)António Candim:《耶穌會教士團之戰》,頁19。參閲Alexandre de Rhodes的贊美詞(傳教之旅,頁73,巴黎,1854年):“Notre Compagnie y a un fort grand collége,qui peut être comparé aux plus beaux d'Europe;au moins l'église est des plus magnifiques que j'aie vue même dans toute I'ltalie, à la reserve de Saint Pierre de Rome”。

(109)由M. Hugo-Brunt對大三巴牌坊的最新研究成果:對澳門聖保祿教堂修道院建築設計綜合評述,發表在《東方研究報》,I(香港,1954年7月)第二號。

*Domingos Maurício Gomes dos Santos,S.J.,演説家和作家,在奧森伯爾學習人類學,在格拉納達學習哲學,在羅馬格列果利亞納大學學習神學,出版過無數專題論文的《布羅特利亞》雜誌社圖書館的建立主要歸功於他。他還是葡萄牙歷史研究院成員,葡萄牙考古、歷史與人種研究所和人口學研究中心成員及合作辦公室代理人。