潘鶴曾於1945年在澳門舊西洋墳場幫意大利雕塑家夏剛志堆像,80年代才與當年作品久別重逢。

小引

我認識潘鶴大師算起來已有三十年了。三十年前,我就稱呼潘鶴為大師,那是在佛山一條頗有歷史名氣的古舊街巷松桂里叫起來的。在那兒,梁氏朋友的百年老屋佔了整道帶牌樓的橫巷,據説住着梁儲的後代,堪稱藏龍臥虎之地。那小地方也真的有不尋常的人物進進出出,我身歷其境留下不可磨滅的印象,姑且細説幾句,點到即止。

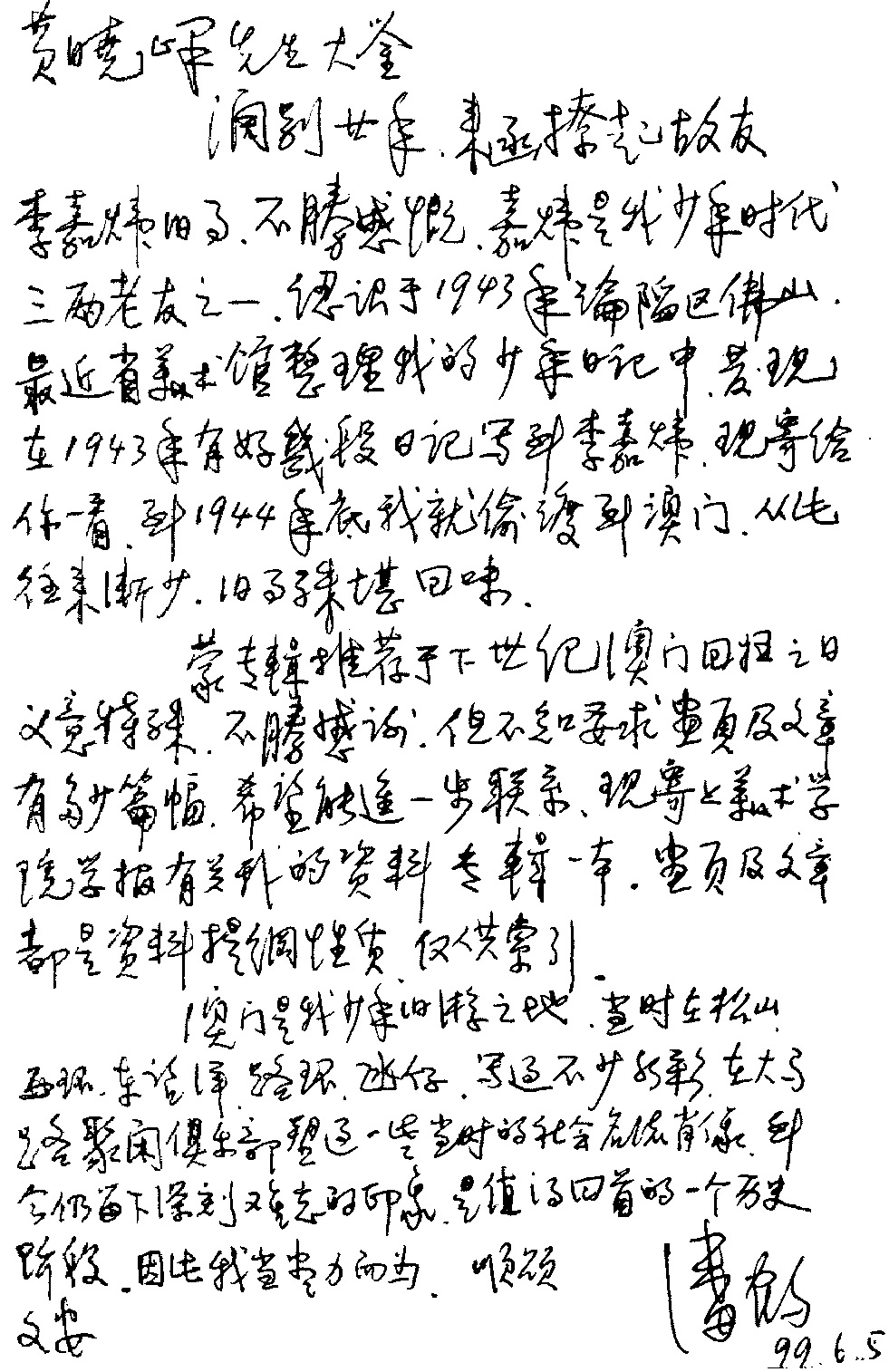

潘鶴賜函筆者敘舊

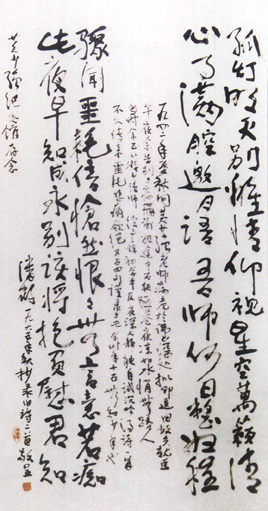

潘鶴憶舊詩書贈黃少強紀念館

走到那橫巷跨進門樓,隔開廚房緊俟着的第一家就是青年時代曾在白雲山修行苦練出號稱“無影腳”絕技的詠春拳術傳人梁細蘇大師。第二家有一位寄居於梁義一先生客廳之酸枝木懶佬椅上的梁平教授,號稱“《孟子》學術大師”,他早年才長出鬍髭就毛遂自薦地當上了李濟深先生的秘書。第三家亦即最後一家則有兩位也被小字輩們敬為“大師”的不速之客,偶爾從省城廣州聯翩駕到,那就是行蹤不定乍來忽去的攝影藝術大師李嘉煒和雕塑藝術大師潘鶴。於是乎,我也就暗自慶幸在那百無聊賴的苦力生涯時代竟然得到命運之神如許慷慨的關照,久不久有機會輪番聆聽大師們或莊或諧哼哈不凡的高談闊論,如今回憶起來細細咀嚼猶神往不已呢。

從李嘉煒説起

李嘉煒是潘思偉(潘鶴學名)青少年時代的莫逆之交。兩人的父輩皆為佛山書香世家,過從甚密。李嘉煒嶺南大學出身,曾師事著名攝影大師蔡俊三和薛子江,60年代曾任香港大公報攝影記者,作品屢獲國際大獎,70年代在廣州養病當了“逍遙派”,然而亦竟遭“史無前例”的迫害英年謝世。

我從嘉煒口中聽到整套的潘鶴傳奇故事,繪聲繪影。他講時竟快活得淚花閃爍,接著就是慨嘆懷才不遇哲人其萎而沉默。其實,我們把他倆稱為“大師”除了出於由衷的尊敬,難免也有一點兒調侃的風涼意味。

佛山是潘鶴的故鄉。1939年底潘鶴隨父母離開香港回鄉避難,開始孤獨潦倒的少年早識愁滋味的沉思日子。他野心勃勃地讀書、繪畫,暗下決心要為國爭光。佛山祇是潘鶴投身藝術世界的一個起點和驛站。然而,對於一個十五、六歲初嚐少年維特式煩惱的勇士來説,佛山卻成為催發曠世天才萌芽成長的溫床。《潘鶴日記》1941年3月25日寫道:

佛山一部份知識份子並不弱於廣州,他們的知識〔由〕靜中得。他們至少有着虛無黨的口才,不像廣州的各顧各,而不去共同辯論。他們的談鋒與謙恭實可誇於廣州! 然而他們欠缺了遊戲的心,而成天正正經經地討論學問。

因此,潘鶴在佛山不僅能結識像黃少強那樣的名師,而且還能結識像李嘉煒那樣的錚友。

《潘鶴日記》1943年4月27日寫道:

我正想尋找快樂的當兒,李嘉煒走了進來,間談了整日。他是一個好青年,有純正的嗜好,他喜歡藝術,尤醉心於欣賞古典音樂,不是一個花花公子,所以我從中找到友誼的希望。我們也談到戀愛,談到男女的交際。他開始請我參加他們的家庭舞會學跳舞。

李嘉煒在“文革”初期獲悉潘鶴被自己的學生批闘,還要被體罰詭着為關山月塑像,痛惜不已。他拿出他拍的黑白照片<紅線女在舞台化妝間>給我看,説:“香港淪陷紅線女跟馬師曾跑去桂林之時,我也曾勸阿鶴一齊去桂林。本來約好了要走,他忽然偷渡去了澳門。牛郎織女相會,不到一年,戀人不辭而別,累得阿鶴瘋了,剃光頭髮,跑去竹林寺做和尚。和尚又做不成,回佛山了事。本來他在澳門西洋墳場幫鬼佬塑像有機會去意大利的。如果阿鶴去了意大利,今天肯定又會多一個米開朗基羅或羅丹! 如果去美國波士頓,今天肯定會多出一個阿鶴面孔的亨利·摩爾! 如果……”

如果潘鶴去了羅馬或波士頓,藝術之神也就不會成全他成為中國當代雕塑藝術大師了!

白鵝潭水流千里,不及大師一見情。潘鶴(中)與筆者伉儷久別重逢於廣東省美術館潘鶴雕塑園留影。

1944年阿鶴、嘉煒與張氏姐妹在廣州

(左一)少年潘鶴自塑像

(左中)青年潘鶴(前)和父親(後)

〔左下〕潘鶴在農民中間(1951)

潘鶴和他創作的高爾基像(1944)

1951年潘鶴在廣東農村參加土改工作留影

1946年的潘鶴

少年潘鶴之煩惱

無奈少年潘鶴是個野心勃勃的好傢伙,全靠翻舊書攤尋找拜侖、歌德、莎士比亞、屠格湼夫等世界著名的文學大師的不朽作品自學成材。他就是不喜歡周作人和胡適之。少年潘鶴文學秉賦很高,十四歲竟然能寫六朝文體,頌贊勞動之偉大:

勞作課者,非形式之勞動,實用真切之勞作也。幼者以拔草闢徑為務,壯者以運石建築為職。興工數日,藉天然之助力,收美滿之效果。於是,泳場也,球場也,渡澗之橋也,各有幽幽之草徑通焉,此開墾之雛形也。

少年潘鶴就是在文才煥發之時情竇大開。1940年底,當時他在香港大嶼山放學路上瞥見一位新來的女同學,當晚(1940年12月18日)竟使用極盡美妙的文字描摹其初戀第一印象的心理狀態:

她低下頭,兩隻靈活的大眼低垂着,微微散亂的頭髮,蓋着洋娃娃似的面孔,淺玫瑰紅的兩頰映着西洋式的褐眼,好像有些憂愁,神秘的微笑已沒了,但面龐的活潑,舉動的高雅,仍是保存着。她穿着綠絨短外衣,似乎更顯得活潑。在學校我雖然無福享受她的流盼,但我為她高貴的風度所着迷,祇有她是值得我注意的。有一次在上學的途中遇見她,她向我招呼,真使我魂不附體! 一路上我祇是微笑,遇了同學便打招呼,好像慈愛為懷了許多。這種感染性真是偉大啊!

她就是使阿鶴變成唐·吉訶德式精神騎士的“像葉林娜一樣的勇敢果斷地捨棄一切舊習慣和奢侈嬌貴生活、勇敢地應付現在的處境”的表妹阿咩。阿咩就是阿鶴心中神聖的女神。她的信令他痴醉。她説他有達·芬奇一樣的偉大天才,説憑他的天賦不幾年便能轟動全球,説將來的歷史必定印上他的名字。這令他愛她之情沸騰到頂點了! 阿咩成為少年潘鶴永久的戀人,整個兒佔據了他的心,竟至於在他思念最熱烈的時候,猛然惊醒了他藝術創造偉大的原動力。

經過三年兩地相隔的熱戀,到了1943年7月,香港淪陷,阿咩隨家人到了澳門。這下子讓蟄居佛山害相思病的潘鶴急壞了。1943年8月28日潘鶴在日記裡寫下他拚死也要到澳門找阿咩的決心:

我要去澳門見一見她才對。我本身命定受愛情磨難,但我不能連累她也同樣遭受各在天涯思念的痛苦,我應該在她面前使她快樂,使她享受到愛情的滋味。我應該衝破一切阻礙去見她! 雖然我年紀還輕,不懂世情,沒有金錢,受家庭的監視,又不被她的家庭所瞭解,但是為了神聖的愛,我不能不鼓起勇氣去和環境對抗。怎麼辦呢? 若我偷偷地逃到澳門,我又沒有錢。沒有錢是不行的,好! 我努力去找錢吧。

此時的少年潘鶴已成長為青年潘鶴了。他為了尋求偷渡去澳門熬了整整將近一年的劇烈痛苦,感情更成熟了,頭腦更冷靜了,敢於正視冷酷的現實和直面慘澹的人生了。

我的青春,我的童年,已交給了過去,漫長的戰爭埋沒了我的青春! 回想戰爭前我是一個穿着短褲恤衫跟着媽媽的孩子,但厚厚的傷疤使我忘記了天真。而今戰爭還沒有停息,我無邪的嘴邊已掛上了冷漠的微笑,光滑的下巴已經突起了幾根鬍子。沉重的腳步踐踏了過去,小小年紀已看透了世情。(《潘鶴日記》1944年7月21日)

……世人祇會用金錢去估價一切,我這樣一個貧窮的抱負不凡的藝術家是被輕視了! 連可憐的她也被輕視了。這都是金錢! 金錢! 然而我有我的抱負,我怕甚麼輕視呢? 我的偉大不需要向世人去解釋。勇敢些吧,亞咩! 為我再捱受一程吧! 我自信我的前途,我有我獨立的人格,一切加諸我身上的侮辱,我都不怕!(《潘鶴日記》1944年8月6日)

於是,潘鶴就向阿咩走去,向澳門走去,向人生的煉獄走去,向不可知的漫長而必須作出偉大犧牲的一條藝術大師之路走去……

重逢·回歸·圓夢

我在廣州向李嘉煒大師的骨灰告別時,心裡一直叨念着能瞥見潘鶴大師那豹子似的項背一眼就好了。落花有意,流水無情。我就像不由自主的精神流亡者那樣也到了潘鶴曾經熱戀過的天涯海角澳門這一掌之地轉來轉去,一彈指間又隔開了二十幾個年頭。我似乎已把整個現象世界的存在淡化了,人生無奇不有的閱歷也已隨着夕陽西沉幻象似的逐漸朦朧下去。當<珠海漁女>雕像在香洲海彎矗起的時候,我有點不敢相信那是潘鶴的作品。但我一次又一次地在塑像的遠近徘徊,那漁女溜圓頎長的身段不就是潘鶴描摹過的夢中阿咩的線條麼? 我想,潘鶴傳奇性的戲劇人生經歷過神鬼同塑龍蟲並雕的苛刻漫長歲月,到了<珠海漁女>已闖進了一個剛開放的藝術特區,亦已功德圓滿了。想來大師已年近古稀,當回佛山去寫回憶錄了吧? 從<艱苦歲月>到<珠海漁女>,從1949年底自香港乘第一班開往廣州的列車投奔“新生的祖國”,到80年代為南國經濟特區創作嶄新的具有當代意識的作品,我覺得潘鶴大師巳不愧為一位中國傑出的藝術家了。

最可笑的是,我蟄居澳門,倒成了坐井觀天的癩蛤蟆,對潘鶴近年蜚聲國際的創作奇跡竟一無所知,直至今年五月為了看趙無極畫展跑去廣州二沙島廣東美術館才恍如隔世大夢初醒,赫然發現若大的“潘鶴雕塑園”直撲眼簾,在那些我一閉眼就會浮現於腦海的老作品之間堆起了那麼多令人目不暇接使我難以置信的雕塑藝術極品,難道那是自1945年從澳門去了羅馬或波士頓深造以後於90年代才回來祖國創作的另一位潘鶴嗎? 我完全沒有思想準備,猛然經受這次偉大的震撼,不敢相信自己的感覺和眼睛。細算起來,我認識的潘鶴要比我年長十五歲,如此青春勃發精力彌滿的作品,除非是在最圓滿最完美的幻夢裡才有可能完成。他真的就是我以前認識的潘鶴大師麼?

我馬上向廣州美院雕塑系的潘鶴寫信,想證實一下他是否記得起我。一切就像夢幻島的奇遇那麼美妙地拉開了鏡頭,我置身在改建於九樓天台的潘鶴藝術天國的書房裡靜靜地聆聽他敘述中斷了半個世紀的傳奇故事,語調已不再像前二三十年前那麼調侃、那麼諧謔、那麼冷峻,反而有點兒像時光倒流到《潘鶴日記》1943年9月3日所記的情景--

我的藝術家啊,我敬愛您,就因為您將有形的法律靜靜地種在每一個人心裡,去幫助他們發現自己本身潛伏的人格和善良的心靈,使他麻木了的靈魂蘇醒,陶冶優美的心情,在他們的心上不自覺地產生出自尊和道德,這藝術的法律是最神聖、最偉大的自我完善。

我心裡明白,潘鶴大師在珠海淇澳島雕塑的<重逢>就是他對心中永遠神往的煉獄澳門之維納斯女神形象阿咩深情的思念。我禁不住想懇求他說:“大師! 您仍然時刻神往澳門,那就在澳門回歸苦難的祖國之後,去澳門雕塑一座命名為<圓夢>的巨大作品吧! ”潘鶴大師莞爾一笑,靜靜地、久久地、深深地點了幾下頭,好像在沉思一個澳門新世紀女神的完美而莊嚴的偉大形象。

我諦聽到一種由遠而近的深沉嗓音在默誦一段令人流連忘返竟至於熱淚盈眶的感人詩篇:

咩

我想象

我那未來白髮的面龐

我想象

我那時心弦音調的蕩漾

到老時

也是在這窗旁

矢志心情仍是一樣

几淨窗明

朝朝暮暮

一個老人徘徊在雕像前

鍾情仍在這一個女人身上

潘鶴大師,您不僅是一位天賦的藝術家,而且是一位天生的詩人。您如此刻骨銘心地想念澳門,那麼,澳門回歸祖國母親懷抱的動人形象,也已經在您的心中緊隨着五星國旗莊嚴地高高地昇起來了吧!

(1999年11月20日於工作室)

*黃曉峰,澳門文化研究會學者,澳門《文化雜誌》中文版編審,歷史學博士。