澳門遠眺圖(銅版畫)

(荷蘭)約翰·紐荷芙作 香港藝術館藏

作為對世界的發現之港埠、船舶繪畫

自從17世紀紐荷芙(1618-1672,Johan Nieuhof)繪製了<澳門遠眺圖>銅版畫之後,中國珠江口岸西畫的崛起就與西方繪畫的不斷東漸中土有密切關係。鑒於西畫的東漸與中國西畫的外銷為相輔相成的循環推進關係,本文在辯析西方繪畫隨中西貿易擴大而發展的歷史過程中,始終貫穿著“交流”的觀念,正如貢布里希所言,要找到一種跨文化的歷史解釋,“歷史學必須走出歷史的範圍,去想一想時時控制著人類事件的力量和傾向。”(1)對待隨中西廣州“一口通商”(1757)(2)漸起的港埠風光和船舶繪畫,我們也必須貫穿“交流”的觀念,因為中國這一類西畫的發展,與支配西畫東漸的各種力量和傾向是息息相關的,問題在於我們如何去探尋。

有人說,西方文藝復興以來的文化“是一個半球文化走向全球文化的過程”(3),即東西方文化接觸聚匯的過程。這一個“走”字的確把東西方地理隔障打破的大航海時代的意志靈魂勾劃出來了。在這裡,我不妨引述那個時代的回聲,那是17世紀英國流傳的預言:“我們有理由吹噓,我們已經進入了一個幸福的時代,這個時代在此之前一直是向我們這半地球關閉著的,現在它向我們敞開了。上帝還向我們展現了大自然的許多美妙的、從未為人類所見的作品,更重要的是,上帝還讓人類充滿偉大的智慧,從而提高了人的地位,這樣人才能部份地更新所有的藝術(在我們這個時代,藝術還是不完美的、有缺陷的),使之達到完美的境界。”(4)從這段預言中,可以看到西方人對世界的發現引起對人的發現和藝術更新的歡愉之情。既然對世界的發現有助於對人的發現和藝術的發展,那麼我們就可以借助於哲學家波普爾的“情境邏輯”原理,那就是分析過去人們所處的具體情景能幫助我們理解他們為甚麼以某特定的方式進行反應和行動,即有助於我們理解他們的行為動機。如果人們瞭解西方對世界的發現導源於“當時探尋契丹的熱誠”(5)的話,即像赫德遜在《歐洲與中國》一書中所説的探尋“繼承其統治權的明代中國”,那麼對把這種熱忱變為不可遏止的行動綱領,“探尋契丹確是冒險界這首長詩的主旨,是數百年航行業的意志靈魂”(6),會有更加清楚的認識和理解。

船舶紋廣彩瓷盤

船舶紋水果酒碗

船舶紋水果酒碗

(中國瓷器) 美國皮博迪博物館藏

我并不想再追述由馬可·波羅遊記喚起西方親近東方神秘財富和文化的航海探險的動機(7),但有一點我要強調的是,既然西方已經開通了東西方海上交通的航線,挺進新邊疆,發現了新大陸,給西方帶來了新時代的黎明曙光和希望,改變了當時世界的閉塞狀態,乘風破浪揚起了貿易致富的風帆,那麼,他們必然會採取更多更強烈的手段,達到征服自然、發現世界改造世界的目的。17世紀末18世紀西方盛行的“中國熱”和中國裝飾風,可以説是西方進入了對世界發現的一個“幸福時代”。就裝飾藝術而言,羅珂珂時代留下的贊美詩篇吟詠道:

中華土產有佳瓷,尤物移人眾所思;藝苑能闢新世界,傾城不外亦如斯。(8)

詩中洋溢著對世界的發現有助於對人的發現和藝術的更新的喜悦之情。那些肩負著對世界發現的西方航海家們,也以“近水樓臺先得月”的心態,在中國瓷器上注入了他們的“所思”:以“海上馬車夫”著稱的荷蘭人於18世紀初在中國廣彩瓷上訂燒了他們鍾情的船舶紋裝飾和歐洲港埠風光的繪畫(9),導致西方港埠繪畫與中國裝飾藝術媒體瓷器的結合,而船舶紋作為對世界發現的重要交通工具,就像遠古的圖騰崇拜一樣,蘊含著造就西方財富、銜接東西方兩極經濟文化交流紐帶的崇拜概念,烙上了為西方傾慕的中國瓷器裝飾。在這裡,支配西方繪畫東漸中國的力量來自於歐洲對中國裝飾藝術的迷戀。於是,船舶紋與港埠風光如同一對孿生子,構成了對世界發現的藝術母題。我們可以看到,當1786年美國“大土耳其號”(The Grand Turk)即將從中國回航美國時,中國行商平呱(Pinqua)將繪有該船“真實寫照”的瓷器酒碗送給了美國隨船軍官,然而事實上并非“真實寫照”,圖繪乃取自1777年英國倫敦出版的威廉·哈奇森(William Hutchinson)著《實用航海技術概説》(A Treatise on Practical Seamanship)一書內的首頁插圖,畫的是英國“霍爾”號船,祇不過把船尾飄動的國旗換成了美國旗罷了。西方繪畫的東漸在中國商人的轉借利用下,變成了回贈西方來客的裝飾藝術禮品。(10)

湯盤

湯盤

(中國瓷器墨彩珐瑯) 美國皮博迪博物館藏

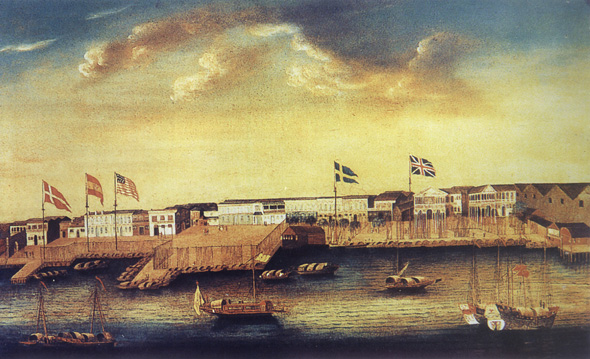

廣州的瑞典、英國、荷蘭商館(絹本·水粉)

廣州的瑞典、英國、荷蘭商館(絹本·水粉)

(中國)佚名作·英國私人藏

真正帶有對世界的發現之典型意義港埠風貌的繪畫,也最早出現在中國瓷器的裝飾上。這是一件中國出口的訂燒瓷盤,湯盤周邊分別以墨彩繪製了兩幅重複的倫敦與廣州港埠景色。(11)假如我們簡單地把這件作品當作大約1733年代廣州珠江風貌的一件基準作品,那我們就要陷入“地誌性”風貌的歷史闡釋範型之中,即停留在一種狹隘、封閉的區域性表層文化的視覺觀照上,將很難説明左右人類對世界的發現之價值取向。當西方藝術贊助人(訂燒者)要將東西方兩大港埠城市風光併繪在一個名貴瓷器盤面上的時候,實際上就已經昭示了西方對世界的發現的視覺追求,并借助於西方熱戀著的中國瓷器媒體表現出來。(12)因此,人對世界的發現是一個有機聯繫的開放觀念,從此岸到彼岸,從西方到東方,港埠是維繫彼此經濟文化交流的樞紐,通過它人們可以加深加快對世界的發現。1769年英國旅行家威廉·希基到過廣州,他對東西方這兩個港埠城市的觀感道出了西方人對這種視覺表現需要的內在動機:“(廣州)河道景色,就如倫敦橋下的泰晤士河一般繁華,唯一不同的是我們有的是不同大小的橫帆船,而你們有的是中國帆船。……對剛抵廣州的外國人來説,那長河上綿延千百里的無數大大小小的船艇景貌,真要令人嘆為觀止。”(13)無論是將東西方港埠併繪在一起或者用文字的形式進行比較記敘,西方都把對中國通商港埠風貌的觀感當

廣州的瑞典、英國、荷蘭商館(局部)(絹本·水粉)

廣州的瑞典、英國、荷蘭商館(局部)(絹本·水粉)

(中國)佚名作 (瑞典)歌德堡考古與歷史博物館藏

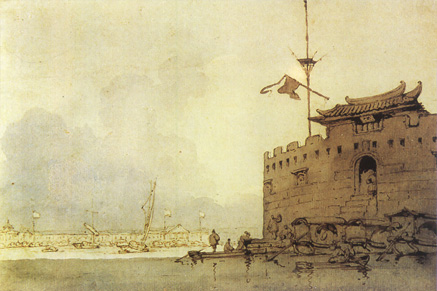

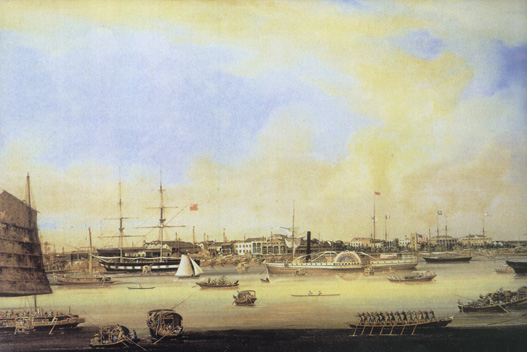

市舶司回府 絹本·水彩

市舶司回府 絹本·水彩

(中國)佚名作 香港藝術館藏

世界的發現的一項重要內容,把中國納入世界貿易一體化發展的動機,并以視覺藝術的媒介方式牢固地確立下來,已歷史地決定了中西經濟文化的交流必然會隨中西貿易的發展而擴大。換句話説,伴隨西方打開中國市場的日益增強的動機--打開中國的大門,是一個更全面的計劃的一個部份”(14),並由此得到強化。

酒碗

酒碗

(珐瑯彩)(中國瓷器) 美國皮博迪博物館藏

酒碗

酒碗

(墨彩珐瑯)(中國瓷器) 美國皮博迪博物館藏

法國現代著名的歷史學家、政治家佩雷菲特(Peyrefite)在其名著《停滯的帝國--兩個世界的撞擊》中指出:“馬戛爾尼是否猜到他同代人對中國執著的迷戀掩蓋了他們對世界這另一部份瞭解不夠呢? 這些美麗的藝術品與他們所習慣欣賞的藝術品完全不同:是這種斷裂而不是美在吸引著他們。他們經常把假的當成真的:中國人專門為這些遠方的外行顧客製造成千上萬古色古香像有幾百年歷史的花瓶。……這種對異國情調的追求并不是解開中國之謎的鑰匙。儘管中國在西方無處不見,但它對西方來說仍是完全陌生的。它不給西方任何信息。西方人以為在中國工藝術品裡讀到的信息事實上并沒有寫在上面。”(15)佩雷菲特先生對18世紀中西經濟文化交流的反思不能不說帶有政治家所特有的某種偏見:純粹實際的商業利益--為經濟實力的擴張代言。但他恰恰在這一點上,抓住了西方對世界的發現之不足--即對西方僅開廣州一口通商的中國“完全陌生”。這一提示倒使我不勝驚訝--與西方對中國陌生相對應的是,當時中國通商口岸廣州的“開埠繪畫”,即港埠風光的西洋畫,在18世紀發展得十分緩慢,尤其是開埠之初的50年代(1757)至80年代時期港埠風貌的繪畫,幾乎是清一色的廣州商館區(16)的描繪。

港埠口岸是東西方交流的門戶與樞紐。因此,廣州港埠風貌的描繪與清代廣州一口通商制度的結蒂并不是一種巧合,而是一種必然--對中國的發現序曲。即那時來華的不少西方旅行家對廣州均有文字描述。1751年瑞典人彼得·奧斯伯克(Peter Osbeck)以傳教士身份隨瑞典東印度公司商船“查理斯皇子”號到達廣州,對廣州的商埠風貌記敘道:那是“一些臨河或建於水面木椿上、由中國商人租給歐洲船員居停的樓房。”(17)隨後1769年8月英國人威廉·希基抵達廣州時,在遊記中記載:“在黃埔上游,沿著廣州市郊外的河岸,建有漂亮的紅磚灰漿碼頭。碼頭長達半里多。碼頭上設有夷館,即上乘人居住的場所。各夷館前面豎立各國國旗。……除了英國東印度公司所屬的夷館外,也有中國人所擁有的商館,他們將這些商館出租給在廣東從事貿易的外國船長及其他人。”(18)希基所言的“夷館”(factory)建築就是廣州的外國商館區,按威廉·漢特(William Hunter)的詳實記錄:“夷館所佔地域從珠江岸起91.4米,東西304.8米,夷館全部朝南;各夷館從前到後以行列式排列構成。”(19)可見,與其說商館區是西方在中國貿易的重要象徵,倒不如説是西方對世界--對中國的發現之唯一窗口和關注的焦點。18世紀中葉西方把廣州視為宛如東方的倫敦和巴黎等世界名城,而令西方人心馳神往(前述瓷盤上的廣州、倫敦畫面和希基的觀感即可見一斑),以至於西方文人也用文字加以鼓吹。法國詩人在<詠位於意大利大道的中國浴室>一詩中吟詠:“不妨道遙於巴黎行樂之窩,宛如策杖踏上廣州之際。”(20)不管文字鼓吹如何神采煥然,終究代替不了繪畫藝術媒體對中國的描繪,因而適合西方人欣賞趣味的廣州港埠風貌的西洋畫--確切地説,起初是半中半西式的水粉畫(gouache)的出現(21),當然比文字遊記和詩文鼓吹更能揭示西方對世界的發現,對中國南大門港埠城市廣州的觀感。

清代廣州早期的西洋畫家,顯然具有比較敏銳的對人與對世界的觀察與表現力,或許他們也像赫德遜嘉獎過的“由於注意形式及繪畫內容,也開始抓住了歐洲的購買者的想象力”(22)那樣,他們在中國的絹質材料上成功地繪製了水粉<廣州的瑞典、英國和荷蘭商館>(Canton∶the Swedish,British and Dutch factories)(23)。這件作品一眼望去就是一幅典型的半中半西繪畫風格的早期廣州港埠風貌處女作;透視與明暗是西方的,而以線繪表現物象輪廊顯然是中國傳統畫法。至於此件作品的繪製年代,根據英國商館建立年代(1757)(24)及畫面英國館正面陽臺為一個柱距開間,毫無疑問,是1750年代末期的繪畫作品。

廣州商館區(銅版畫) (英國) 約翰·巴洛倣作

廣州商館區(銅版畫) (英國) 約翰·巴洛倣作

(根據1789年款中國外銷瓷繪,刻製於19世紀)大英博物館藏

如果我們再運用波普爾的情景邏輯來類推,既然中國有了這種通商港埠風貌的西洋開端,就會有更多此類作品出現,甚至完全西畫風格的作品湧現。大約1760年代繪製的廣州港埠全貌風景畫(現藏英國大英博物館)(25),也是用水粉顏料畫在長26英尺(793x69cm)的絹本材料上,畫卷商館區居於畫之中央,佔兩英尺之幅,其餘部份把廣州至市郊出巒鄉野和極目遠眺處的黃埔錨地及其寄碇停泊在那裡的西方商船囊括在畫幅之內。這幅英國國王喬治三世(George III)(26)在位時收藏的作品,與瑞典歌德堡考古與歷史博物館收藏的一件此類絹本水粉畫卷十分近似(27),恰好證明作為對世界的發現之中國通商口岸廣州獨特的港埠繪畫,對西方來說具有比文字描述更為直接有效的觀賞魅力。況且,西方有對中國此類港埠風景畫的接受環境。比如,瑞典德羅廷格爾摩的中國庭館(The Chinese Pavilion at Drottingholm)在1753年時即在館內擺設了一扇繪有廣州商行風景的漆面屏風(28),更何況是以西洋畫風格材料繪製的同類作品。據康納博士研究,此類絹質水粉長卷被西方遊客購回國後,往往被分割為十二幅獨立裝裱的畫作,“化作洋行區一景、黃埔船泊一景等等”(29)。如香港藝術館收藏的一件水彩絹本<市舶司回府>(View of the Hoppo Returning),按其尺幅與畫面描繪效果,帶有切割為景的痕跡;又如英國維多利亞與阿爾伯蒂博物館收藏的一幅<廣州港埠>(The Canton Waterfront),無論從畫材尺寸還是畫面上船舶被切餘下的搖櫓,均都表明這是畫卷中裁割下來的商館區風景專題。諸如此類的例子還有不少,以至於到18世紀後期商館區港埠風景畫成為獨立的表現題材,不僅成了出口的折扇上的表現內容(見於美國皮博迪博物館藏品),而且還廣泛用於出口瓷器的繪畫裝飾。據美國學者霍貨德和艾爾斯(Howard,Davids and Ayers)的研究,在1760-1800年期間,繪有廣州商館景貌的水菓混合酒碗十分流行;碗上的商館描繪,多數均以彩色珐瑯顏料繪製,碗外壁採用開光或相連環迴式形式設計,環迴式繪畫設計在1780年前後為暢行時期(參見霍貨德與艾爾斯《莫塔哈德收藏中國外銷瓷和其他裝飾藝術圖説》,1978年出版)。美國皮博迪博物館收藏的另一件赭墨繪製的商行區水菓酒碗,明顯受到了西方銅版畫的影響,描繪精緻,透視效果較好,而英國人約翰·巴洛(John Barlow)在19世紀初刻製的版畫<廣州外國商行區>(The Foreigners Quarter at Canton),就是根據這種瓷器上的商館區繪畫複製而成。(30)可見,中西繪畫藝術的交流,通過人們對世界的關注與發現--廣州外國商館區獨特風景的表現,得以轉承影響,結成交流不斷的紐帶。或許這是觸發此後珠江港埠風景畫的形式、題材多樣化和繁盛的一種契機--對港埠風景的描繪有助於西方對中國的發現,也有利於西方繪畫藝術的東漸,并促進中西繪畫的交流。

馬戛爾尼使節團撤離虎門(紙本·水彩) (英國) 威廉·亞歷山大作

馬戛爾尼使節團撤離虎門(紙本·水彩) (英國) 威廉·亞歷山大作

香港藝術館藏

蓮花山城及蓮花塔(紙本·水彩) (英國) 托馬斯·丹尼爾作

蓮花山城及蓮花塔(紙本·水彩) (英國) 托馬斯·丹尼爾作

香港藝術館藏

廣州商館區風貌(布本·油畫) (英國) 威廉·丹尼爾作

廣州商館區風貌(布本·油畫) (英國) 威廉·丹尼爾作

香港藝術館藏

對於18世紀末的英國來説,對世界的發現之不足,莫過於對中國的陌生。這時的英國已成了世界五大洲的運輸巨頭,它的商船噸位是法國的兩倍,是荷蘭、瑞典與丹麥的5倍,是西班牙的10倍(31),成為世界海上貿易霸主。通過地球上一系列商埠,英國人要把它本國的產品推銷給世界。因此,有關中國通商港埠的西洋畫,無疑是有助於對中國的發現。為此,英國有步驟地加緊了對中國的認識與發現,1755年出版了《中國旅行家》(The Chinese Traveller),將傳教士李明、杜·赫德及其他旅行家遊記匯編在一起(32);1785年之後,有關的地形敘述和地圖倍增,努力促使英國青年對遠東發生興趣。(33)這一系列措施,都足以説明英國在動用武力征服了印度莫臥兒王朝和法國人之後(34),加快了對遠東--主要是對中國的發現。

廣州海珠砲臺(紙本·水彩和墨水) (英) 錢納利作/砲/墨

廣州海珠砲臺(紙本·水彩和墨水) (英) 錢納利作/砲/墨

香港藝術館藏

毫不奇怪,英國畫家就在這種特定的時代氣氛下紛紛來到中國。1785年8月,畫家托瑪斯·丹尼爾(Thomas Daniell,1749-1840)攜其侄兒威廉·丹尼爾(William Daniell,1769-1837)來到廣州居留一個月,七年後(1793)又來到廣州,搭乘英國首次赴華大型使團戛爾尼的護航艦返回英國。(35)這種情形,使人想起了法國歷史學家佩雷菲特先生所說的一段話,“整個18世紀英國爆發的經濟革命首先依靠的是船隻,就像運載使團的船隻”(36);馬戛爾尼1793年使華代表著“統治了大海”的八百萬英國人與泱泱自足、自認為處於盛世的乾隆皇朝閉關鎖國的對話--實際上代表了西方對中國的發現:中國人“毫不掩飾對我們航海技術的贊賞,然而他們從未模倣我們的造船工藝或航海技術。他們頑固地沿用他們無知祖先的笨拙方法。由於世界上沒有一個國家能比中國更需要航海技術,因而中國人這種惰性就更加令人難以置信。”(37)“中華帝國祇是一艘破敗不堪的舊船”(38)。然而,馬戛爾尼覲見中國皇帝時拒絕下跪叩頭在禮節上的執著未能達到在中國開闢新貿易口岸的目的,卻帶走了暢銷歐洲的“生活必需品”--茶葉的種苗(39)。他還帶來了隨團畫家亞歷山大(William Alexander,1767-1816),捎回了在中國作了大量速寫的畫家丹尼爾叔侄兩人。

亞歷山大乘“克拉倫斯”(Clarence)號離開中國時繪製了<馬戛爾尼使節團撒離虎門>水彩畫,這恐怕是西方來華畫家所作最早的珠江咽喉虎門的寫實繪畫。回國後亞歷山大關於中國風貌的作品除在英國皇家美術院展出外,分別刊於喬治·斯當東(George Staunton)著的《英使覲見乾隆紀實》和他本人之作《中國的服飾》、《中國的刑罰》等書之中。對渴望瞭解中國的英國人來説,在英國流傳甚廣的亞歷山大的這些作品,“一向以來是可信性甚高的有關中國的綜合圖説”(40)。他的一些作品的題材與構圖,很可能是此後來華的英國畫家錢納利和19世紀中國港埠船舶繪畫取法的對象。

中國西畫家在作風景油畫(紙本·水彩)

中國西畫家在作風景油畫(紙本·水彩)

(中國)佚名作 (英國)維多利亞·阿爾伯蒂博物館藏

諾曼底海景(銅版畫)

諾曼底海景(銅版畫)

根據法國雅各布·菲利蒲·哈克特(原作雕版)(瑞士)賴色夫婦藏

構成西方對中國發現的港埠的船舶繪畫畫家,是與亞歷山大一道回國的丹尼爾叔侄。老丹尼爾在1793年再次來華時,繪製了令人賞心悦目的珍貴水彩畫<蓮花山城及蓮花塔>。(41)他在另一件類似的水彩畫作品上題寫道:“珠江。繪於1793年9月,往黃埔的途中出現有中國式的塔。”(42)此外,他們叔侄兩人還繪製了不少速寫,如小丹尼爾所作<廣州商館區>(Canton Factory Site),就是他首次來華時畫的速寫。(43)他們叔侄兩人回到英國後,根據所作速寫繪製了不少中國景物的油畫(44),主要取材於廣州商館區(45),其中小丹尼爾就繪製了六幅廣州港埠風景畫,有兩幅同一標題的作品先後於1806年和1808年在英國皇家美術學院展出。(46)比較而言,筆者以為現存香港藝術館的威廉·丹尼爾之作<廣州商館區風貌>(View of the Canton Factories)(47)油畫更能表現港埠與船舶繪畫的特徵:雲集在商館區河道上的中國各種船舶應有盡有:有福建海舶“花屁股”、中國行商的畫舫船、各種大中小型帆船和舢板及竹筏等等。畫面帶金黃色暖調子把珠江口岸風光描繪得生機勃勃,繁華喧鬧,既能表現“巍峨大舶映雲日,賈客千家萬家室”(48)的詩意,還能反映西方人對“中國首先是一等大市場的概念”(49)的寫實性視覺表現,這些表現通過延伸到畫面邊角的一點透視處理,既把商行區全景突出地表現出來了,又很巧妙地把船艇分成左右兩邊自然蜿蜒舒展游弋在河道上。不用説,這類作品在西方不僅是展示作為對中國發現的港埠與船舶繪畫,而且還擁有藝術贊助人,如英國詹姆斯·德拉蒙德(James Drummond)就向小丹尼爾訂製了一幅以商館為題材的油畫。(50)此外,小丹尼爾的藝術,對此後來華的英國畫家錢納利有一定影響,如錢納利描繪商館區,即喜歡採用一點透視,把滅點放在畫幅邊沿,以鋪開商館與港埠畫卷場面,進而由錢氏影響到他的中國學生藍閣(關喬昌)的港埠繪畫表現。再如,小丹尼爾的<廣州商行及海珠炮臺>(The Hongs and Canton,with the Dutch Folly Fort)(51),取景方法對錢納利也有影響。錢納利大約於1832年作的着色速寫<廣州海珠炮臺>(52),與小丹尼爾此件油畫角度非常接近,這種巧合恐怕不會有那麼湊巧,因為錢氏1825年才長期定居澳門,到廣州來觀光作畫遠在小丹尼爾作品風行英倫之後。(53)須值得一提的是,當時中國廣州港埠、船舶的繪畫已充斥英國,上述小丹尼爾創作的六幅廣州風光的油畫中出現的船艇,就有中國外銷西畫的蹤影。英國學者康納博士指出:“當時此類外銷畫在倫敦比比皆是。”(54)

諾曼底海景(玻璃·油畫)

諾曼底海景(玻璃·油畫)

(中國)佚名作 (瑞士)賴色夫婦藏

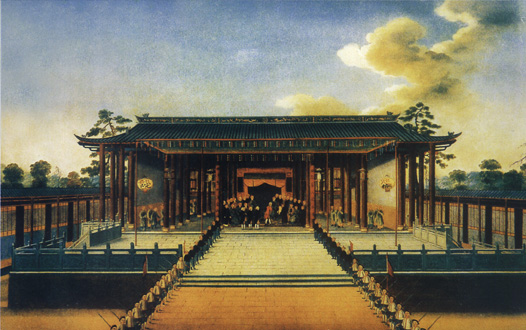

廣東巡撫按見馬戛爾尼(布本·油畫) (中國) 史貝霖作

廣東巡撫按見馬戛爾尼(布本·油畫) (中國) 史貝霖作

Anthony Hardey 藏

中國的茶葉貿易(布本·油畫)

中國的茶葉貿易(布本·油畫)

(中國)佚名作 (美國)皮博迪博物館藏

綜上所述,作為對世界的發現之中國港埠、船舶繪畫,實際上是各種力量作用的結果。換句話説,18世紀西方對世界的發現,主要表現在對中國的發現,先是對中國裝飾藝術,隨後又漸起對中國港埠、船舶繪畫的興趣,在西方盛行中國熱逐漸消退之時,他們對中國的概念隨著海上霸主英國對遠東的擴張又有了新的發現,港埠與船舶繪畫加深了他們對中國的認識--即中國是一個龐大的市場,當船舶與港埠將他們迎來送去的時候,中西繪畫表現交流的主題也正是他們所關切的問題。可以説,對這類藝術作品的欣賞既反映了他們對中國認識的重視,也寄托著他們打開中國市場、開闢新港埠的強烈慾望,這種力量,使馬戛爾尼乘上對世界發現的艦船尋覓開拓中國新港埠的使命。就這樣,海上力量的發現決定了對世界的發現和作為這種發現的藝術表現--港埠與船舶繪畫的興起。

此岸與彼岸:中國寫實風格風景畫的興盛

18世紀後期中國南方港埠與船舶繪畫的轉變,與當時的玻璃油畫和人物肖像畫的崛起發展關係密切,其主要表現是臨摹與寫生和創作的相繼出現。從目前所見當時歐美與中國發生經貿文化交流的國家已發表的作品來看,珠江口岸廣州的西洋人物肖像畫家(包括玻璃畫家)開始介入港埠風景畫的繪製,是直接導致這類繪畫風格、形式變革的藝術自律性因素;至於外在因素,與歐美,尤其是英國加強了對中國的發現--開闢新口岸新市場的動機與努力等綜合力量的作用息息相關,上節已論述,在此不復贅。

我們先來看一下中國清代西洋畫家是如何繪製油畫風景:現存英國維多利亞·阿爾伯蒂博物館的一幅水彩人物畫(55),表現了一位中國畫家正往繃在畫框上的畫布鋪色。這幅畫與該館藏的另一件描繪中國畫家在玻璃上複製歐洲彩色銅版畫的作品有某種相似之處,比如他們都是用中國的毛筆作油畫,都坐在桌子前而不是畫架前;此外,兩件作品都是用水彩畫繪製的人物寫生,按其繪製的構圖與人物處理技巧和明暗色彩的表現,都應屬於18世紀後期的作品。(56)這幅畫的意義説明了幾個問題:首先,繪製港埠風景油畫的是人物畫家,因為他們具有寫生功底和色彩技巧,這種“無獨有偶”的作畫場景的寫生作品,本身即證明了人物畫家與油畫風景畫之間的關係,何況在玻璃上摹繪的油畫也是人物畫。其次,中國油畫繪製港埠風景是從山水風景的寫生開始的;從畫面展示的情景來看,畫家在畫布上作畫,并無範本,景物也是中國式的風光,未見異國情調。其三,反映了中國寫實風格的風景畫最早的面貌:諸如繪製工具還是中國毛筆,畫筆也無大小之分,調色用的白底瓷盤而不是調色板,有畫框而無畫架等;但著色方法似乎比較正規,如先處理好畫面構圖,再用單色鋪開形體輪廓,繪完天空之後即從遠山和中景的樹木開始著色,畫面的空間層次和色彩透視效果均一一得到了恰當的表現,雖然畫面山水風景看起來沒有甚麼激動人心的詩意,然而也正是因為這些特徵,反映了清代中國寫實性油畫藝術蹣跚起步的開始。

那麼在此幅表現清代中國油畫家繪製布面油畫寫生情景的作品出現之前,還有沒有中國油畫家繪製的風景畫作品呢? 回答是肯定的。筆者不久前發現的一幅作品,不僅是寫實性的風景畫,而且還是一幅港埠風光的油畫。(57)這兩件作品不同之處,是此幅港埠風景油畫係根據法國畫家菲利普·哈克特(Philippe Hackert)作的諾曼底海岸城堡的銅版畫複製品(58)臨繪成彩色的玻璃油畫摹品。這一作品的發現,證明了西方畫家的港埠風景畫已通過銅版畫媒介傳入中國,同時也説明中國最早從事港埠油畫風景的畫家是玻璃畫家;中國玻璃畫家“西化”與“造化”的才能,先後得到了西方遊人希基(1768)、斯當東(1793)和巴洛(1804)等人交口稱贊。(59)這些史實充份證實了西方繪畫東漸中國引發的新的藝術效應:中國玻璃畫家既擅長於臨繪傳入中國的西方彩色銅版畫,又善於將黑白版畫複製成彩色作品,並且能在臨倣的基礎上變通寫生,進而過渡到布面繪製油畫。因此,這幅大約摹繪於1780年代左右的港埠風景玻璃畫,為我們解開18世紀末19世紀初中國廣州的西洋人物肖像畫家卷入港埠風景的創作描繪許多佚名的出色港埠風景布面油畫的出現之謎,提供了可資探述的鑰匙。

廣州法庭外景(絹本·油畫)

廣州法庭外景(絹本·油畫)

(中國)史貝霖(傳)作 (美國)亨利·弗朗西斯·杜·龐特·溫特瑪博物館藏

比如,傳為史貝霖繪製的布面油畫<廣東巡撫接見英使馬戛爾尼>(1784)(61),這件作品有好幾幅同形異本,其中英國馬丁·格里高里畫廊收藏的這幅作品,無論是從灰藍色的色調處理,還是從樹木藍綠色偏灰樹葉的描繪、天空與雲彩的表現,都與上述港埠風景的玻璃畫複製作品相當接近。(62)而另一幅廣東巡撫會見英使的複本(63),天空雲彩呈斜狀“山”字形造型,更與法國畫家銅版畫中國玻璃畫彩色摹本雲彩濃重的“山”形特徵十分相像,祇不過是方向不同而已。這種“無獨有偶”式的連鎖反應并沒有到此結束,傳為史貝霖1807年創作的布面油畫<廣州法庭外景>(香港藝術館藏)(64),天空雲彩的形狀、畫法和所放畫面右上角位置等處理方式,幾乎與上述玻璃畫港埠複製品完全一致。(65)如此巧合的藝術現象前前後後持續不斷地出現,并且還

遠眺廣州城(紙本·水彩及水粉)

遠眺廣州城(紙本·水彩及水粉)

(中國)佚名作 (美國)皮博迪博物館藏

從集義館頂樓眺望廣州全景(紙本·水粉)

從集義館頂樓眺望廣州全景(紙本·水粉)

(中國)佚名作 香港藝術館藏

史貝霖的一系列作品(儘管是傳為史貝霖之作)發生關係,況且這件作品也有幾件同形異本,例如美國特拉華州亨利·弗朗西斯·杜·龐特·溫特瑟博物館(Henry Francis du Pont Winterthur Museum Delaware)收藏的這件<廣州法庭外景>複本,無論是從畫面藍灰色調還是天空雲彩的表現,更接新於玻璃畫摹品。這不能不令我們從這些作品鏈中得出一些基本的概念與規律性認識,更何況<廣州法庭外景>所描繪的,就是商館區臨珠江正面的外貌風景,取景角度沒能把江面景色收入畫面之中,但把這幅作品視為港埠風景畫,在歐美學術界沒有人對此提出異議。因此,我們完全有理由認為,18世紀後期西方繪畫東漸中國沿海口岸,與中國當時西洋畫家不斷卓有成效的臨倣與變通有著相輔相成的促進傳承效應,一方面加速了西畫東漸中國的步伐,另一方面刺激了中國西畫的發展。如果我們再一次借助波普爾的情景邏輯原理來解釋,既然臨倣能引起清代中國南方港埠西洋畫的創作與變通,那麼就會有更多的西洋畫東漸中國,也會有更多的中國人作的西畫摹品和創作變通作品湧現出來,因而在導致肖像畫在珠江口岸崛起的同時,同樣也會導致港埠與船舶繪畫的興盛。因為這類繪畫題材與18世紀末以來,西方各國尤其是英國加緊加快對中國的發現日趨膨脹的對華貿易擴張的心態和種種努力,有某種“親和”的呼應關係,投合了西方冒險家的胃口。換言之,我們不能忽視這樣一個問題,船舶與港埠題材的繪畫,符合以英國人為代表的西方征服遠東、打開中國市場的經濟利益與動機的需要,如同利奇溫指出的那樣:“英國關於中國的作品越來越側重於純粹實際的商業利益。……1817年,出現了供青年閱讀的《亞洲旅行記》。”因此,我們不難理解丹尼爾叔侄隨馬戛爾尼使團的艦隊回到英國後的十幾年間,先後出版了六冊有關東方景貌畫冊(1957-1815)(66),在這十幾年當中,僅丹尼爾一人就創作了六幅廣州商館區港埠風景油畫(67)。

從商館區眺望廣州景色(布本·油畫) (中國)佚名作 香港藝術館藏 廣州全景簡圖 而同時隨使團回國的亞歷山大,也用了數十年時間創作完成了關於中國風貌的作品,并且“在英國流傳甚廣,一向以來是可信性甚高的有關中國的綜合圖說。”

從商館區眺望廣州景色(布本·油畫) (中國)佚名作 香港藝術館藏 廣州全景簡圖 而同時隨使團回國的亞歷山大,也用了數十年時間創作完成了關於中國風貌的作品,并且“在英國流傳甚廣,一向以來是可信性甚高的有關中國的綜合圖說。”

(68)從18世紀後期以來,有關中國景貌,尤其是以港埠風景和船舶繪畫為題材的作品,在以英國為首的西方國家,有接受需求的時代背景。 筆者以為,在那個充滿變革的世紀之交歷史進程中,清代廣州西畫家在臨倣變通的基礎上進行卓有成就的寫實性創作,主要表現為以下幾個方面。 首先,是一種神活般的寫實性港埠風景畫的出現。這一類港埠風景畫創作的突出特徵,是將中國山水畫散點透視的構圖,結合西方繪畫色彩冷暖、明暗對比表現和空間透視原理,融會運用到中西貿易活動的港埠風景畫創作中。油畫<中國的茶葉貿易(The China Tea Trade)>(69),就是這樣一件典型的作品。畫面通過色彩的冷暖虛實漸變,把山與水的空間層次變化由遠及近推開成一宏大幽深神話般田園與港埠貿易交織的樂曲:從遙遠蒼翠秀麗的山巒環抱之中墾荒植苗的茶農,順著蜿蜒盤繞的清澈河流而下,是一群群散佈在山巒起伏的丘陵上的茶農,他們分別在採茶、烤製、涼攤和裝船運茶到廣州黃埔港茶行,再經裝箱、品級和過秤,直至西方商人看樣驗收裝上中國轉運船舶;遠處浩渺的黃埔江水面上泊碇著四艘飄著英國旗的商船,極目水天交接之處,像是幾艘駛出虎門的英國商船。畫家以極為豐富的想象力引入港埠風景畫的創作之中,把茶葉從墾植加工到運輸貿易的全過程濃縮在一幅山清水秀、生機盎然的理想化中國式山水構圖之中,并巧妙地與珠江黃埔港埠水域西方空間透視的表現糅合一起,讓人看了如同神話般奇景那樣真實美麗、充滿韻律。從此岸到彼岸,這分明是中國西畫家創造出來的寫實性中西貿易的港埠風景畫。此種別出心裁宏大場景的寫實性創作,既妙用了中國繪畫散點透視又融入了西方焦點透視寫實技法,顯示了中西繪畫交流轉承融匯的突出成就。眾所周知,18世紀末19世紀初,茶葉貿易在中西經濟文化交往中所佔的比重已大大超過了瓷器,茶葉出口佔據中國貿易份額的五分之三(70),而英國是此項貿易的最大買主(71),雙方都在此期間獲利豐厚。此時出現的一些神話般寫實性的港埠風景畫,賦予了中西貿易理想化的表現,反映了經濟交流必然會導致文化藝術交流的客觀規律。歷史上經濟交流引起文化交流的例子不勝枚舉,馬戛爾尼出使中國帶來帶去的畫家,不正樂此不疲地從事這方面的創作交流事業嗎? 況且,中國此類作品還有<茶葉栽培與加工運銷>(The Cultivation and preparation)(72),神話般的仙景中,茶葉的栽培與生產加工運銷在有條不紊的流水作業式連續景色的轉換之中進行著,構成了一幅流暢美麗動人的畫面。像此類神話般寫實風格的作品,還有<瓷器的生產與運銷>(The manufacture and preparation of porcelain)(73)。這一系列作品的出現,不僅反映了那時西方港埠風光的繪畫對中國港埠繪畫的影響與變通創造,也體現了中西經濟貿易的發展帶來中國西畫寫實藝術風格的興盛,蘊含著西方藝術贊助者對中國秀麗景物與港埠風光交織在一起的審美情趣。  黃埔帆影(著色飛塵蝕刻版畫) (英國) 威廉·哈金斯原作 愛德華·鄧肯刻印

黃埔帆影(著色飛塵蝕刻版畫) (英國) 威廉·哈金斯原作 愛德華·鄧肯刻印

香港藝術館藏

廣州外商洋行(木版·油畫) (美國)米歇爾·費利斯·科尼作

廣州外商洋行(木版·油畫) (美國)米歇爾·費利斯·科尼作

皮博迪博物館藏

其次,是這類中西風格混合式港埠風景畫的興起。這類作品應屬18世紀中期廣州港埠全景繪畫的繼續和新發展,即在中國工筆線繪基礎上,採取了西方的明暗對比色彩及透視變化。美國皮博迪博物館收藏的<遠眺廣州城>(View of Canton)(74),就是這樣一件有代表性的優秀作品。整個畫面以商館區為視覺中心,把珠江水域百舸悠悠與繁華密集的廣州城市建築描繪得精細入微、典雅秀麗;波光帆影映著瀅澈的水面,與天空飄動的簇簇彩雲構成行雲流水合歡的交響樂章;船舶與建築用線勾勒得神氣活現,而明暗色階的退暈變化、以畫面正中英國館為心點的一點透視表現(儘管透視并不完全正確),很鮮明地襯托出廣州作為那時中國唯一通商港埠的特徵風貌。此類帶有西洋畫風的港埠風景,較之前期廣州橫卷式風景畫有了很大的進步,不僅天空一改以前平涂單調的處理,有了色彩的冷暖微妙變化和浮雲掠影交織飄流的變幻,而且星羅棋布的港埠江面上的舟楫,由於注意到了透視、比例和聚散組合顯得自然生動。層層疊疊密集的城市建築簇擁著商館區,更顯示了一個大型港埠城市的繁華風釆,這比以往孤岸一列的廣州港埠風景畫卷要真實親切,令人賞心悦目。畫家如此精心地用中西風格兼施的技法表現如詩般的港埠風景,無論是從取景角度(鳥瞰)還是縝密處理江面城池遠林崇山,都帶有表現性寫實創作特徵,如果像某些學者隨心所欲地以所謂“地誌性”,“紀實性”來概述這類港埠繪畫特徵,真會讓人頓感不學無術而顯得膚淺可笑!

澳門海灣(布本·油畫)

澳門海灣(布本·油畫)

(中國)佚名作 (美國)皮博迪博物館藏

此時這類代表性作品,還有香港藝術館收藏、傳為通(東)呱(Tonqua)繪製的<從集義行(荷蘭館)頂樓眺望廣州全景>(75)。或許有人會問為甚麼還要縷析這些作品? 因為就藝術史研究而言,當歷史的豐富性被人們忘卻以至全然一無所知而又有重要意義的情況下,要恢復人類的審美記憶,藝術史研究就有必要對一些構成藝術發展傳承變化作用的代表性作品進行剖析,就像潘諾夫斯基所說的那樣,“如果不參照特定歷史條件下形成的藝術作品,他是無法建立一般概念體系的”(76)。假如我們不從一個模倣的發展和一個時代產生對自然的新印象、新表現,我們就無法感知一個時代躍動中藝術轉換的規律性。比如早期長卷形式的港埠繪畫,視平線放得很低,并採用正面取景的方式,雖然運用了西方明暗與透視表現手法,但給人的印象仍是平板的,在受中國線繪傳統技法影響的同時,很有可能受到那時與中國貿易交往佔優勢的荷蘭繪畫的影響,如同沃爾夫林對荷蘭繪畫風格評述的那樣:“荷蘭人處理天空與地平線的關係則不同:地平線畫得很低,有時甚至把畫面的五分之四讓給天空。”(77)然而,當我們再回過頭來看這世紀之交時代的作品時,會感受到一陣新鮮的視覺新風朝我們迎面拂來;香港藏的這件作品,一反以往港埠繪畫的取景方式,而是利用連片廣闊的商館屋頂為近景,眺望廣州港埠珠江河道那千帆競渡,百舸爭流的繁忙景象。在這裡,大面積線繪屋頂由於空間界面層次高低錯落的外形變化,給人以清新明快的視覺肌理韻律,明確的輪廓線因採用了這種線織面與面連片的表現形式,屋宇融化成為有動感的統一體。這種豐富的線群和塊面的建築形體透視變化,使封閉的近景構圖并沒有因此而顯得閉塞,反而因線面交織的推力尤顯得通透流暢,它把遠方港埠江面上星羅棋佈遊動的船帆推向無限,又推入觀眾的視覺焦點,給人以從此岸延伸到極目消失的彼岸之自然美景全新的視覺概念。半封閉式構圖與開放式港埠景觀的新發現和新表現,標誌著人對世界的發現與美的發現是并行不悖的。藝術靈性是人類共有的財富,一個時代的藝術創造,既不可能重復過去,也不可能囊括未來,在承前啟後交織的歷史美麗花圃中,新陳代謝是不可抗拒的必然規律,而發現與創造是藝術永遠年輕、充滿魅力和活力的本質力量。這種力量的體現,既在另一幅中國西畫家大約1825年創作的布面油畫<從商館區眺望廣州景色>的開合式構圖表現中得到進一步發揮,又在遙遠的西方產生反饋:1838年,英國畫家羅伯特·百福德(Robert Burford)繪製了一幅廣州全景壁畫在倫敦萊斯特廣場(Leicester Square)展覽,圖冊上附有這幅全景壁畫輪廊簡圖,圖冊文字説明云,此幅壁畫是倣照“一位名叫‘通(東)呱’的廣州本地畫家”的原作繪製而成。(79)的確不假,把這兩幅畫放在一起對比,構圖取景之酷似一目了然。

從這一實例中我們可以清楚地看到,從此岸到彼岸,東西方貿易的發展與中西繪畫藝術的相互交流影響,始終是雙向的,對彼此都有啟迪,而維繫雙方交流紐帶的港埠風光,則又是雙方藝術表現經久不息的主題內容。百福德的廣州港埠風景展覽,就稱“觀眾付款一先令,便可換取飛越廣州的幻想旅程”(80)。可想而知,中國港埠風景的描繪,對西方來説仍然是一種精神上的滿足,引人入勝的題材內容。那些到過中國旅行的西方人富有感染力的記敘,如1816年英國阿美士德訪華使團第三特使埃利斯説:“廣州河面帆檣如林,大小船艇,種類繁多,裝飾華麗,巍峨的十三商館及喧鬧繁華的市廛所給我的印象,比我到過的任何中國城市要深刻。”(81);另一名隨團醫生麥克勞德則稱廣州是“中國最大最富裕及最有趣的城市”(82)。他們的見聞,能不對未踏足中國的西方各國國民,也產生“百聞不如一見”的視覺誘惑力嗎?

海港景色四幀:澳門-虎門-黄埔-廣州<銅板·油畫>

海港景色四幀:澳門-虎門-黄埔-廣州<銅板·油畫>

<中國>佚名作 美國皮博迪博物館藏

於是出現了成組成套的中國寫實性港埠西畫的風行。這種風景組畫本起源於早期廣州港埠長卷的分割成段,19世紀初至香港和上海開埠之前,港埠風光便演化成組畫的形式,通常是由澳門、虎門、黃埔和廣州四幀港埠風景合成一套組畫。珠江三角洲-帶港埠的描繪,與西方遊人讚不絕口的傳記是成正比的。澳門海景早在荷蘭畫家紐荷芙的遊記中即有描繪,他的遊記在1665年出版的荷文版中,就有澳門港埠風景銅版畫插圖,1669年譯成英文版的《東印度公司使團訪華紀實》中,英譯者又增加了一幅倣紐荷芙畫作刻製的銅版畫<廣州城遠眺>;澳門的外港南灣海景之美與其海岸地形如同一輪有曲線美的彎月,西方遊客在遊記中溢美為:“馴服地倚傍在這個優雅而擁有漂亮孤形的海灣上。”(83)有的西方邀客在信中給親友興奮地寫道:“從港灣望過去,這個城市十分壯觀,白色的建築外牆襯以深綠色的百葉窗。因居高臨下,明媚的海港及灣畔景色一覽無遺,街道景色實在令人驚異。”(84)無論是南眺澳門南灣還是北眺澳門這輪弧月形海岸,都會構成一“C”形天然優美的曲線形港埠美麗畫面。且不用説澳門是進入廣州貿易的必經之道,又是每年廣州貿易季節結束後,西方商賈遊人的收容所和消遣樂園,澳門港埠繪畫成為西方來客愛不釋手的藝術寵物,即在情理之中。虎門扼南海入珠江之咽喉,不僅地理位置險要,狹窄水道東西兩面山上均設有炮臺,而且與過往頻繁的船舶在一起構成一奇險壯觀的美景。1796年亞歷山大回英國後,創作的<馬戛爾尼使團撤離虎門情景>即是他的最好海景佳作,也是虎門口岸的美景之一;英國阿美士德使團隨行醫生麥克勞爾以為虎門內的航運比泰晤士河更繁忙(85),雄關險峻與過往虎門船帆相映成趣,虎口吞吐出繁忙喧鬧的雄壯美景,構成了珠江海運船舶與港埠風景并繫的一道雄壯奇異的風景線。黃埔港是珠江沿岸美麗景色的匯聚地,又是西方商船寄碇的專門港埠,還是中西畫家酷愛表現的海港風景。這裡大小河道縱橫如網,島嶼成群,海舶與檣帆林立,古塔出沒在山岡密林之中。1822年,英國海景畫家哈金斯(Huggins)在中國實地繪製的<黃埔帆影>(Whampoa in China)油畫原作,就在倫敦皇家美術院展出(86),後來被刻成彩色飛塵蝕刻版畫(Aquatint,hand coloured),并在其上刻印一排文字説明:“在中國的黃埔港,由皇家海景畫家哈金斯實地繪畫及專誠為約翰·莫里斯先生刻印。并誠意獻給東印度公司的軍官及官員,和在印度經商的船務部軍官及官員。此圖是自長洲島遠眺廣州,其中包括了黃埔及附近美麗的河道景色。”(87)

可見,鴉片戰爭前珠江三角洲沿岸這四大港埠美景成為一套組畫,有其深遠的歷史文化內涵。藝術作品要讓人們審美地接受,可以通過發現與創造。而審美接受反作用於藝術創作,便構成再創造相得益彰的審美綜合循環--藝術的歷史本質是雙向交流合力迸發出來的時代異彩,如果我們不審美地再現藝術作品產生的特定歷史情景,那我們就無法描述過去一個活生生藝術生命的新陳代謝過程。因此,雕鑿歷史情景敘述的努力,并不是多餘無益的。既然珠江沿岸美麗的港叉成為中西畫家、遊人和西方商人皆大歡喜的題材內容,那麼把它們重新組合為一套有機的珠江港埠勝景,就不再是過去把長卷切割為景歷史的重演,而是人對世界之美的再發現與重新創造。我們可以看到19世紀伊始西方畫家臨摹中國西畫家港埠繪畫而繪製的油畫<廣州外商洋行>(The Foreign Factories of Canton),是件專為費城東印度海事學會訂繪的作品(88)。從此岸到彼岸,中西繪畫雙向交流影響是積極有成效的;然而,當我們看到一套珠江約1810年的<海港景色四幀>(Four Port Views)油畫作品時(89),會感到更加豐富多彩而賞心悦目。這些風景如同一顆顆珍珠名副其實地把西方人對珠江的印象與讚美繫成發出誘人光彩的一串“項鏈”,點綴在中西經濟文化交流的航線上。在這些畫幅中,寫實性的表現注入了理想化的恬美意境,海碧天青在景色的轉換之中得到躍現,河港中的商船仿彿沉醉在這富饒迷人的港叉航道之中,色彩柔美響亮的天空湧起團團雲山,又掠過道道雲彩,似乎在激蕩喚起人們心中對東方的遐想與嚮往。畫家較為熟練地運用西畫的色彩、透視與構圖技巧,顯示了清代中國西畫的良好前景。19世紀以來中國港埠風景畫非常注意天空雲彩的表現和水的質感描繪,這是19世紀中期中國港埠西畫騰躍的前奏。

1840年鴉片戰爭之後,中國港埠與船舶繪畫發生了重大變化,那就是隨著五口通商的開闢,中國西畫的題材內容和藝術表現技巧因殖民文化的影響,開始充滿著中西歷史文化進程反差對撞的內容描繪表現。與這種表現相對應的是中國西畫寫實風格的進一步強化,出現了一批新的職業畫家。受殖民文化的影響,首當其衝的是澳門、虎門、黃埔、廣州四景為一套的珠江風景畫典型的組合,加上了香港和上海。(90)因此,中西繪畫的交流,擴散到中國東南沿海,使上海成為中國現代西畫崛起的重鎮產生了深遠的影響。

林呱(LAM QUA) 畫室(紙本·水粉)

(中國) 佚名作 私人藏

19世紀中後期清代港埠西畫風格的主要傾向有兩類:一類是中西合璧帶有明顯中國畫味的寫實性畫風,另一類是完全西化的古典寫實主義風格。前一種風格是以林呱(Lamgqua)為代表,後一種風格有郁呱(Youqua)、新呱(Sunqua)和周呱(Chow kwa)等人。

就中西合璧的寫實性港埠風景繪畫風格而言,我們不能單純地用傳統與歸屬的簡單概念硬套,這不符合中西繪畫雙向交流的歷史情景;我們應從具體的歷史情景去透析這種創作的實際審美價值與意義,才能審美地再現這些創作的歷史。這就意味著價值觀的另一方面包含著富有歷史感的考察。如果我們按這種價值觀與歷史觀統一的思路去看待中西合璧風格的港埠風景繪畫,便不致於陷入生搬硬套的方法論設下的陷阱--傳通與歸屬式的公式化概念化主觀武斷。因為西畫東漸與中國西畫外銷,是中西文化藝術雙向交流的新效應,是審美創造與審美接受的辯證統一。19世紀中後期以這種風格稱著的畫家庭呱,在折衷中西的港埠景色的描繪上卓有成就,主要表現為以下幾個方面:

1)題材內容的多樣化。林呱(活躍於1840-1870年代)藝術風格成熟的時代,正處在中國南大門被西方列強用大炮轟開的“五口通商”時代,隨著香港被英國割佔,作為商埠的發展前途顯示出來之後(91),整個珠江三角洲開始成為中西經濟文化交流最為活躍的地區;當然,這與“鴉片戰爭”的1840年之前中西經濟文化交流情況大相徑庭,是西方一方面在中國不斷侵關掠疆,大力營構商埠,一方面大肆向中國市場傾銷商品,并廉價地搜刮中國的茶葉、絲綢等暢銷西方的商品,這就歷史地決定了活躍在廣州地區的中國西洋畫家,在題材內容上也隨之拓寬表現空間,以迎合中外藝術贊助人對中西歷史衝突時代中國港埠風景欣賞的審美趣味。我們從18世紀中期(約1855年)Lam呱畫室內景的水粉畫寫實性描繪中即可窺見一斑(92);這幅畫可以説是研究清代中國西畫家及其畫室非常重要難得的珍貴文獻圖象:窗沿上方橫掛著繪有花竹的巨大牌匾,匾額中間用英文印刷體大寫的“林呱(Lam qua)”藍底白字十分顯赫醒目;窗明几淨的室內有三名畫師正在伏案作畫,左右兩邊的牆上分別掛著數排大小不同的畫框,其中鑲嵌著已經繪好的作品囊括了清代中國外銷西畫題材內容的主要方面,如肖像畫和港埠風景畫;除中國仕女肖像畫已呈現清代中後期流行的風格特徵引人矚目外,港埠風景畫中有兩幅作品依稀可辨出是澳門南灣從南到北的景觀;像這種折衷中西風格的港埠水粉畫以澳門為表現題材,在1840年代之前是罕見的;因此,其意義非同凡響,因為在沒有文字文獻記載的情況下,畫家自己畫室的寫實性描繪圖象本身,即已勝過了文字文獻記敘。透過這些形象的描繪,人們可以探尋畫家及其畫室藝術活動的具體歷史情景。毫無疑問,那些掛滿牆面的各類繪畫作品,客觀地反映了畫家繪畫題材內容的豐富多樣性,特別是在港埠的表現上,已擴展到珠江三角洲港埠風景的描繪,而不再限於廣州港埠的贅筆。當然,藝術作品題材內容拓展的另一面,蘊藏著西方藝術贊助人(消費者)對港埠風景題材多樣化的審美喜好,就像1830年代末期英國遊人唐寧對藍閣畫室牆面上掛滿中西人物肖像畫的記敘那樣,是藝術市場興隆的一種展示和標誌(93)。而藝術市場的驅動力,是由藝術家與藝術贊助人(消費者)雙向選擇與作用的結果,這也是西方繪畫不斷隨中西貿易擴大而東漸中國、清代中國西畫外銷興盛的歷史契機。林呱畫室牆面上如此眾多的作品和豐富的題材內容,與三名畫師在孜孜不倦地作畫相映成趣,恰恰證實了藝術市場的繁榮是建立在題材內容表現範圍擴大的基礎上;就此而言,我們可以從美國人赫德(Heard)收藏的林呱畫室出品的水彩畫冊頁中,有香港港埠景色的描繪和以船舶為主要表現內容的作品中得到進一步的圖象實證。(94)

2)藝術表現力的提高。這是林呱或直接或間接受來華的西方畫家錢納利的影響有關。英國人米怜(Milne)在《中國見聞錄》(Life in China)中記敘道:“在廣州、澳門、香港,直到錢納利來之前,這些地方的畫家臨倣外國的作品已有很長時間了,卻踟躇不前,進展不大。由於僑居澳門多年的已故英國畫家的錢納利的聲望,對某些廣東的畫人們訓導有方,例如外國人熟悉的肖像畫家藍閣和他的弟弟--擅長袖珍肖像和水彩畫的林呱,皆超過了廣東本地畫人們的水平,由此不難看出錢納利的影響。”(95)米怜的記載與前述林呱畫室的水粉畫寫照,大致吻合,祇不過把他擅長的水粉畫(Gouache)與水彩畫(Watercolour)混在一起,而林呱正是以水粉、水彩港埠與船舶風景畫傳世之作引人矚目。林呱所受錢納利的影響,筆者以為主要表現在港埠船舶題材的繪畫之中,這也是他超越以往這種折衷中西繪畫表現風格的成就所在。其中明顯的特徵之一是他在港埠風景題材的創作中,把人物的活動大膽地引入畫面,作為近景來處理,如他在1855年創作的<從河南眺望十三商館>(96),畫背英文題識寫道:“一幅描繪廣州商館的畫作,由廣州同文街16號林呱繪,1855年記。”畫面處理上很巧妙地將中西貿易活動與港埠船舶的描繪糅合在一起,不僅不會使人感到堵塞,反而讓人感到主題突出,充滿生氣;如將近景的人物樹木去掉,畫面便會頓然失色。在他的<澳門南灣風景>(97)一畫中同樣也在近景突出地描繪了各種人物活動。這種人物與風景的構圖處理,在很大程度上是受到錢納利港埠風景畫的影響(參見香港匯豐銀行所藏錢氏<澳門灣風景>一圖);同時,林呱的變通創造的靈性還體現在畫面水域的處理上,充滿著中西歷史進程的反差對比:從西方彼岸新駛來的明輪和高速帆船飛剪艇,與中國洋面不堪一擊落後陳舊的小型帆船恰成鮮明對照。特徵之二,是在色彩的技巧運用上,更加注重了雲彩與水面質感色彩的表現;也可以説是林呱受錢納利影響的又一個方面,如雲彩設色愛用藍紫,雲峰造形成團卷曲高懸於天,色彩明快。水面側重於透明感與色彩透視的變幻,并獨創以深淺疏密不同的橫直線表現水的動感、光感和透明感;舉凡19世紀中期出現的這種水面質感表現的作品,均出自林呱及其畫室,如水粉畫<珠江及廣州河南貨倉區>(香港藝術館藏),就是此種獨特風格的一件大型的優秀作品。特徵之三,是線繪作為描繪物象大體輪廊的基本要素,并與明暗的表現混融在一起,形成一種獨特的中西合璧的寫實性畫風。由此可見,西方學者稱贊林呱為“最富有革新精神的港埠畫家”(98)是頗有見地的。

從河南眺望十三商館(紙本·水粉)

(中國) 林呱作

美國皮博迪博物館藏

澳門南灣風景(紙本·水粉)

(中國) 林呱畫室出品

Anthony Hardy 藏

黃埔船塢(布面·油畫)

(中國) 郁呱作

美國皮博迪博物館藏

19世紀中期以降,中國西畫古典寫實風格港埠繪畫的興盛,無不打上中西“五口通商”時代殖民文化的烙印--這種特徵在林呱的港埠繪畫中演化成為奇特的審美風景,構成中西歷史進程新與舊衝突的奏嗚曲。實際上,這一時期的港埠風景畫應稱為“新開埠繪畫”,因為這與廣州“一口通商”時期(1757-1842)的港埠繪畫有新舊之別和地域之別,它已波及到南方的通商口岸香港、福州和上海等地。中西通商的擴大和藝術表現空間的拓展,有助於西方加深對中國的發現與炫耀海上霸權,客觀上也刺激了中國港埠風景畫的發展,舉凡晚清中國著名的西畫家新呱、郁呱、周呱等人及其代表作品,均出現在這時期。鑒於此時的畫家及作品繁多,而題材內容與風格又有不少共同之處,故從宏觀上分析他們的藝術創作特色及其成就,更便於我們整體地把握晚清中國港埠題材西畫興盛的歷史,確立其藝術史價值,這遠比逐個畫家條分縷析要準確可靠。換句話說,萬變不離其宗,我們沒有必要事無鉅細地去繁文贅述一件件作品,這不是藝術史研究的根本目的和方法任務。

珠江及廣州河南貨倉區(局部)(紙本·水粉)

(中國)林呱(傳)作 香港藝術館藏

綜而觀之,晚清港埠西畫的特徵與成就,主要有以下幾個方面:

維多利亞城遠眺(局部)(布本·油畫)

(中國)郁呱作 美國皮博迪博物館藏

廣州商館區風貌(局部)(布本·油畫)

(中國)郁呱作 美國皮博迪博物館藏

首先,是色彩表現技巧的極大提高。換言之,晚清港埠船舶繪畫的興盛,在很大程度上取決於色彩技術水平的發揮。尤其是對西方古典寫實主義風格的風景畫來說,色彩不僅賦於景物以形式,而且還給景物以生命,用狄德羅的話來說:“它好像是一口仙氣,把它們吹活了。”19世紀中國的外銷西洋風景畫,真正把景物畫活了,成為“征服眼睛的一種誘惑物”(100)的是50年代以來盛起的港埠風景畫,比如附有新呱(活躍於1830-1870年代)簽名的<廣州商館區>大型布面油畫(101),給人的視覺印象不僅是一種逼真的船舶與港埠風景的古典寫實感覺,而且還是一種色彩凝聚的自然風光與人文景觀交相輝映栩栩如生且引人入勝的錯覺,仿佛使我們產生身臨其境欣賞百多年前廣州港埠風景的幻覺。整個畫面色彩映現各種活生生的景物,它們和諧地交織在一起,組成形、色、空間有機的整體,色彩的表現魔力,使雲霞在天空卷舒濺潑,輪舟在川流中馳騁鳴響,建築在遠岸堤上享受陽光。天空雲彩的表現,一眼望去顯而易見是受到錢納利港埠風景畫的影響:即大片雲團在空中翻湧,雲層色彩上明暗冷暖的響亮對比,與錢納利的色彩語言一脈相承,它讓人感到天高氣爽,充滿自然勃勃的生機。這也説明錢納利雖在1852年已作古,但他帶來的英國學院派古典寫實主義畫風,對珠江三角洲的畫家乃至清代晚期南方港埠繪畫持續的潛移默化的影響力。色彩的力量造就了晚清中國港埠船舶繪畫的新感覺,這種感覺在新呱大約1840年時畫的船舶<三桅帆船辛西婭號離開伶仃>(The barque Cynthia off Lin Tin)(102)就已經有了,但明顯不如他在50年代後期的作品。同樣,我們還能從郁呱(活躍於1840-1880年代)大約1850年代創作的<黄埔船塢>(103)和<維多利亞城遠眺>(104)等油畫作品中領略到色彩效果造成的視覺衝擊力,雲彩、山石、海水、樹木的色彩質感非常細膩傳神,色調明快統一和諧,這在周呱(活躍於1850-1880年代)油畫<上海黃浦江外灘風光>(105)也照樣可以發現色彩賦予景物以意境和神采。晚清中國西畫的形式價值,筆者以為突出成就體現在色彩寫實技巧的創作上;如果沒有色彩感覺的魅力,西畫東漸中國就會失去應有的光彩,清代中國商港西畫外銷也難以贏得藝術贊助人的興趣和愛好,進而推動清代中國西畫的發展進化;假如沒有這麼一批色彩精緻技術精湛的港埠船舶西畫流傳下來,清代中西繪畫的交流肯定會黯淡無光。其次,情節性與紀實性的統一,或者説這是晚清商港西畫的內容價值。然而,晚清開埠商港風景畫的情節性,往往會被研究者所忽略,將它與所謂紀實性混同在一塊。這些風景畫作品,長期以來被視為地形地貌或歷史片斷的真實描繪,就像有的學者認為是“特定的商埠地形和生活圖像的記錄”(106)那樣,港埠船舶風景畫成了“地誌與文獻價值”的視覺作品形式,這是極為淺薄粗陋的急功近利的看法,不但無助於清代中國港埠繪畫的藝術史價值本質的研究,反而誤導加深了人們對這些作品的輕視和蔑視心理。人們忽視了船舶與港埠題材風景創作興盛的歷史情景;銜接東西方兩極的紐帶是船舶與港埠,先進與落後兩種文明的對撞也是這一對孿生題材。18世紀末馬戛爾尼眼中的中國形象地描述為“中華帝國祇是一艘破敗不堪的舊船”(107),也是用船舶來比喻。沒有先進的航海工具,東西方的隔障就無法打破,船舶與港埠風景的聯姻是開放與經濟繁榮題材的象徵。那種把港埠風景視為地誌性的寫實記錄或生活圖像的紀實,顯然是祇見樹木不見森林--把船舶在港埠風景畫中抹掉,顯然缺乏對大航海時代與殖民掠奪和經濟文化交流歷史的基本認識。晚清中國西畫家的創作并不會像我們有的學者的認識那樣淺浮,否則他們就不會有藝術市場。我們可以看到,他們的港埠風景畫是一件件寫實性的創作,而不是對生活的鋪陳。例如,郁呱筆下的<維多利亞城遠眺>和<廣州商館區風貌>分明是對西方挺進新邊疆、高歌猛進航海精神的情節性描繪;前者對中西船舶在維多利亞灣激流中精緻入微的對比描繪,畫面船舶的構圖處理都是經過精心安排處理的,除背景香港島是1850年代的紀實描繪之外,海域壯闊的中西船舶的描繪并不帶任何紀實性,而是從藝術效果的角度,賦予了畫面中西文明對比的情節性表現,西方高速帆船飛剪艦和蒸汽輪船明輪,成為中國港埠繪畫中的主角和寵然大物,先進與落後的情節性表現特徵是一清二楚的,這就像背景中國的海島有西方近代的建築一樣。後者的畫面,與新呱<廣州商館區>描繪的美式輪船“海鳥號”是同一個對象,但從兩人的畫面構圖安排上看,穿梭在中國帆船之間的西方輪船,是經過畫家有意創作設計的情景,作為視覺的突出表現,構圖在畫面中景光線集中的水面,近景的中國船艇籠罩在深暗色帶,這不是情節性對比安排的創作表現麼? 紀實性在此與情節性得到交融。人們再從新呱的油畫<長洲島外國人墳場一景>(109)構圖處理上也可以發現,憑吊墳場的西洋人與海上西方商艦,構成一種情節的聯繫:那就是海之魂在時空中得到永恆的表現。因此,我們以往對晚清港埠繪畫研究忽視了畫面內容情節的表現,即把中西船舶的精心處理安排置於港埠繪畫的從屬點綴因素,不可説不是學術上的一大缺撼。因為作為一個時代精神的藝術表現,構成人對世界發現的一對題材內容的船舶與港埠,是將東西方永遠維繫在一起的紐帶,誰要腰斷這條紐帶,定會落後被動。中西先進與落後的歷史反差已在清代中國港埠西畫中表現出來了,為甚麼我們的學者卻對這些作品的內容價值熟視無睹呢? 在此,我想説的是,不能將那些魚目混珠的劣質港埠繪畫膺品作為清代中國西畫的藝術史本質來研究。

廣州商館區(布本·油畫)

(中國) 新呱作

香港藝術館藏

長洲島外國人墳墓一景(布本·油畫)

(中國)新呱作 美國皮博迪博物館藏

【本文係博士論文《西方繪畫東漸中國“第二途徑”研究》之一部份。在論文的寫作過程中,得到導師林樹中教授(南京藝術學院博士生導師、中國文化部博導審批委員)的精心指導,并得到香港藝術館何金泉館長、楊麗中助理館長提供資料幫助,值此一併銘謝! 】

【註】

(1)貢布里希<新發明>,載《藝術與人文科學--貢布里希文選》,頁420。浙江攝影出版社1989年出版。

(2)乾隆二十二年(1757)六月,英國商船再度到寧波,經過幾個月爭執,終於增加了税餉。乾隆得到此事奏報後,感到增加税額“終不能強其捨浙而就廣也”,遂下令禁止英國商船赴寧波貿易,并命令兩廣總督李侍堯傳諭各國商人,以後限定在廣州一口通商。參見黃時鑒《中西關係史對照年表》頁439。

(3)見忻劍飛《世界的中國觀》頁99。三聯書局1991年出版。

(4)引自《藝術與人文科學》頁423。

(5)(6)參見《世界的中國觀》頁99-101。

(7)詳見本文第二章第二節。

(8)見《路易十四時代中國文物在法國考》,頁150,1910年法國巴黎出版。

(9)參見瑪格麗特·喬丹《十八世紀的中國外銷藝術》頁122,圖98、99。

(10)參見香港市政局1997年出版《珠江風貌--澳門、廣州及香港》頁32-33。

(11)墨彩珐瑯在中國大約始於1725-1730年代在景德鎮燒製、稱為“墨彩”。這種墨彩技法,源於德國,是一種17世紀末期受銅版畫影響而應用於歐洲彩陶和玻璃器皿的珐瑯裝飾。此件作品,按其廣州珠江景物特徵,應屬1730年代初之作。

(12)另見一件大約1745年中國外銷餐碟,碟沿相對各繪英國普里茅斯海峽(右方)和中國珠江景色(左方),碟心開光內繪馬德拉斯港,該港是普里茅斯與廣州之間的貿易轉口港。

(13)引見約翰·戈德史密斯·菲力普斯(John Goldsmith Phillips)《中國貿易瓷》頁12-13,美國麻省1956年出版。

(14)見《停滯的帝國--兩個世界的撞擊》頁17。三聯書店1993年出版。

(15)同上,頁30。

(16)據筆者目前所見歐洲及港澳出版的有關畫冊,18世紀末之前珠江三角洲一帶的港埠繪畫,幾乎都是廣州的全景圖,并且是以商館區為中心的畫幅處理。瑞典哥德堡考古與歷史博物館藏幾件黃埔港風景畫,均屬18世紀晚期至19世紀初的作品。

(17)見彼德·奧斯伯克《中國與印度航旅》第一冊,頁204。 1771年福斯特譯(英譯本)

(18)見《威廉·希基回憶錄》頁125,彼得·昆內爾編,1975年出版。原文如下:About half a mile above the city suburbs,in going from Whampoa, is a wharf, or embankment. regularly built of brick and mortar, extending more than half a mile in length, upon which wharf stands the different factories or places of residence of the Supercargoes, each factory having the flag of its nation on a lofty ensign staff before it. At the time I was in China they stood in the following order... .Besides the factories which belong to the East India Company there are also others, the property of Chinese, who let them to European and Country Captains of ships, merchants and strangers whom business brings to Canton.

(19)參見1825-1844年條約簽定前的《廣東番鬼錄》(The Fan Kwae at Canton),1822年出版。

(20)參見高第(Cordier)著《十八世紀法國之華風》,頁87。

(21)香港市政局早期出版的刊物,如1981年的《珠江十九世紀風貌》,把gouache譯成樹膠水彩畫,到1991年出版的《歷史繪畫》畫冊之後,正式把這一單詞譯為“水粉畫”(見該畫集頁44、77等),以與後來出現的水彩畫Watercolour區別開來。

(22)見赫德遜《歐洲與中國》頁250。中國書局1995年出版。

(23)見英國馬丁·格里高里展覽圖目34,圖7a。

(24)見謝少明<廣州建築近代化過程研究>一文的考證。參見《中國近代建築總覽(廣州篇)》頁15。中國建築工業出版社1992年出版。

(25)此圖載馬士《東印度公司對華貿易編年史》第1卷頁256之後。中譯本載第2卷,777頁之後,圖5。中山大學出版社1991年出版。參見帕特里克·康納《中國貿易1600-1860》卷首插畫(局部),英國布萊頓皇家博物館1986年出版。

(26)參見康納《中國貿易1600-1860》頁30。

(27)見瑞典歌德堡考古與歷史博物館藏品,編號為:G M.13239。

(28)參見《德羅廷格爾摩的中國庭館》,頁279-280。

(29)參見香港市政局1997年出版《珠江風貌》頁23。

(30)見《東方藝術》1994年夏季刊載<大英博物館的外銷瓷>一文,頁7。Export Porcelain from the British Museum,Oriental Art,Summer,1994。

(31)參見佩雷菲特《停滯的帝國--兩個世界的撞擊》頁22。

(32)其中杜·赫德早在1738年即出版了《中華帝國全誌》(見第一卷序文),1769年又在書中聲稱“對中國甚至比對歐洲的若干地域還要熟悉”(見《留華的耶穌會士》頁1)。

(33)參見利奇溫《十八世紀中國與歐洲文化的接觸》頁130、149。商務印書館(北系)1962年出版。

(34)參見《停滯的帝國兩個世界的撞擊》,頁16。

(35)參見《珠江風貌-澳門、廣州及香港》,頁232。

(36)見《停滯的帝國--兩個世界的撞擊》,頁15。

(37)見《停滯的帝國-兩個世界的撞擊》,頁73-74。

(38)(39)見《停滯的帝國--兩個世界的撞擊》頁532。佩雷菲特著作中證實“馬戛爾尼倒確實帶了不少幼苗可以在印度栽種”。

(40)參見《中國風貌》頁230。香港市政局1997年出版。

(41)蓮花塔位於蓮花城的南面,是從外洋進入珠江後的第一座八角九層磚塔,高約五樓,建於明代萬曆年間(1573-1620),是珠江航道由南海上溯通往黃埔港泊碇的必經之道和航標。此幅作品後來刻印為石版畫。

(42)同(40),頁120。

(43)此作現藏美國皮博迪博物館。由於畫面上沒有美國旗出現(1788年才出現),故肯定為小丹尼爾1785年來廣州時所作速寫。

(44)據美國學者考證,他們至少繪製了12幅中國風景油畫。其中兩幅係老丹尼爾所作,其餘係威廉·丹尼爾按老丹尼爾素描繪製成油畫。參見《珠江風貌》頁160。

(45)參見康納《中國貿易1600-1860》頁30至31,圖24、圖25。另見香港市政局1991年出版《歷史繪畫》頁79。

(46)同上,頁31。

(47)見《歷史繪畫》封底。香港市政局1991年出版。

(48)轉引自《十八世紀廣州彩繪雲瓷的發展》,載香港《中國文物世界》第29期,頁123。

(49)利奇溫《十八世紀中國與歐洲文化的接觸》頁130。

(50)參見香港市政局1997年出版《珠江風貌》頁160。據考,此訂作是小丹尼爾1808年展出的作品。

(51)見康納《中國貿易1600-1860》圖24。

(52)圖載香港藝術館編《錢納利及其流派》,圖22。香港市政局1985年出版。

(53)參見《珠江風貌》頁184-185。香港市政局1991年出版。

(54)參見香港市政局1997年出版《珠江風貌》頁24。康納博士還認為,丹尼爾叔侄1810年出版的《經中國往印度繽紛之旅》一書內,有部份關於中國題材的插圖,如船舶等,明顯參照了中國外銷畫。

(55)此圖載瑪格麗特·喬丹《十八世紀中國的外銷藝術》頁77,圖8。

(56)美國學者克羅斯曼在其著《中國貿易的裝飾藝術》中把此件作品定為1800年左右的作品,筆者以為不確,亦應屬1790年代左右的作品。

(57)(58)兩圖均載《玻璃背畫》(Reverse Paintings on Glass)頁113。

(59)詳見本文第三章第二節。

(60)由於該畫的原框是路易十六(1774-1793)時的畫框裝嵌,故應屬於18世紀80年代的作品。

(61)參見康納著《西方透視中國風貌1770-1870》頁44。

(62)圖載《西方透視中國風貌1770-1870》(Chinese ViewsWestern Perspectives,1770-1870)頁44,圖33。

(63)此畫又名<廣州商館區一角>。參見《珠江風貌》頁168。美國學者克羅斯曼考證此景描繪1807年英國“海王星號”水手毆死中國人命案,見《中國貿易的裝飾藝術》頁109。

(64)畫中建築物是商館外景,順序依次為帝國館、瑞典館、舊英國館、諸洲館,最右端是新英國館。參見《珠江風貌》頁168。

(65)見《十八世紀中國與歐洲文化的接觸》頁130。

(66)參見《珠江風貌》,頁232。

(67)同上,頁24。

(68)同上,頁230。

(69)此圖現藏美國皮博迪博物館。

(70)馬士《東印度公司對華貿易編年史》頁94,中山大學出版社1991年出版。

(71)參見蔡(Choi)《中國貿易:浪漫與現實》展覽圖目(The China Trade Romance and Reality)頁35資料顯示,英國東印度公司在1801年貿易季節裡,從中國進口的茶葉為2千7百多萬鎊。美國麻省科多瓦博物館,1979年展覽。

(72)見康納《中國貿易1600-1860》頁64,圖81。

(73)同上,頁66,圖82。

(74)該圖載“探險奇歷:1784-1844年間的中美貿易”(Adventurous Pursuits,Americans and the China Trade 1784-1844)展覽目錄封面。美國國家肖像畫廊,1984年。

(75)該圖載香港市政局1991年出版《歷史繪畫》頁80。

(76)見潘諾夫斯基《視覺藝術的含義》頁25。遼寧人民出版社1987年出版。

(77)見沃爾夫林《藝術風格學》頁6。

(78)該畫現藏香港藝術館,圖載《珠江風貌》頁18,香港市政局1997年出版。

(79)通呱(Toonegua)粵音又譯作東呱。在美國費城商人小羅伯特·沃林所列的1819-1820年時中國貿易畫家名錄中通呱名列為“畫家”。但未見其署款作品出現。此則圖目文獻,填補了這一缺憾。

(80)參見大英國書館文獻010057ill編號1。

(81)參閲詹姆斯·奧林奇(James Orange)《遮打藏品:1655-1860年有關中國、香港和澳門的繪畫》(The Chater Collertion:Pictures Relating to China,Hong Kong,Macao,1655-1860)頁145.1924年倫敦桑頓·巴特沃斯出版社出版。

(82)引自《珠江十九世紀風貌》畫集,頁11“簡介”。香港市政局1981年出版。

(83)見艾林及賴特寫於1843年的中國遊記,引自《珠江風貌》頁57,香港市政局1997年出版。

(84)參見賽倫市民哈里特·洛1829年發往美國的信件。引自《珠江風貌》頁100。

(85)同(81)頁193。

(86)(87)參見《珠江風貌》頁128,香港市政局1997年出版。

(88)此作現存美國皮博迪博物館,係1804年法國畫家米歇爾·費利斯·科尼應費城東印度學會委托繪的一塊火爐板上的畫面。

(89)此套作品亦藏美國皮博迪博物館。

(90)這種典型組合,也有以香港取代虎門為一套的形式(見克羅斯曼《中國貿易的裝飾藝術》頁130),也有以香港取代廣州的組合(見克盧拿思《中國外銷水彩畫》頁16)。

(91)參見余繩武、劉存寬主編《十九世紀的香港》頁55之1841年1月26日英國“武力侵佔香港島”。

(92)該作現屬西方私人收藏,圖載《中國貿易的裝飾藝術》頁186。類似的作品有好幾幅,均屬冊頁形式。

(93)參見本文第四章第二節及其註釋(73)和(74)。

(94)參見克羅斯曼《中國貿易的裝飾藝術》頁192。此套冊頁現存美國皮博迪博物館。

(95)見米憐(Milne)該著頁20,1857年英國倫敦出版。

(96)此圖載香港藝術館編《晚清中國外銷畫》頁37。1982年出版,美國皮博迪博物館也藏有一件幾乎完全相同的作品(圖載《中國貿易的裝飾藝術》頁195)。畫中美國蒸汽輪船“火花號”1849年駛於廣州,1856年被燒燬。

(97)此圖載《西方透視中國風貌》頁23,圖11。

(98)見克羅斯曼《中國貿易的裝飾藝術》頁195。

(99)見《狄德羅美學文選》頁370,人民出版社1984年出版。

(100)見《米勒傳》頁55,人民美術出版社1985年出版。

(101)畫中美式輪船“河鳥號”,於1855年夏天至1856年冬天行走於香港至廣州之間,故此畫當繪於此段時間,參見《歷史繪畫》頁83。

(102)此圖載《中國貿易的裝飾藝術》頁117。

(103)圖載《珠江風貌》頁133。美國皮博迪博物館。

(104)香港藝術館也有一件類似的作品。

(105)此圖載《西方透視中國風貌》頁29。

(106)見《上海油畫史》頁12。

(107)引見《停滯的帝國--兩個世界的撞擊》頁532。

(108)圖載《中國貿易的裝飾藝術》頁140,美國皮博迪博館藏。

(109)該畫為美國皮博迪博物館藏,圖載《珠江風貌》頁131。

*胡光華,廣州華南師範大學美術系副教授,美術學博士。