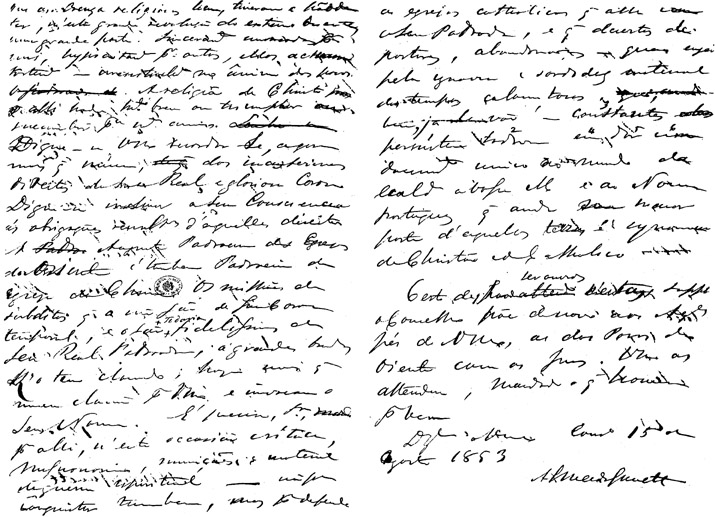

葡國海外委員會有關葡萄牙對華政策的意見書初稿之一頁, 文件起草人為阿爾梅達·加雷特子爵,末尾有其簽名。

由澳門文化司署主持的一項研究,不久前發現了一份出自阿爾梅達·加雷特之手的文件。(1)該文件由於三個原因而特別有意義:第一,因為它雖出自這位著名作家之手,但同純粹的文學活動卻不相干,而是涉及他最不為人所知的一面,即參與政府與公共行政事務;其次,因為這是一份新發現的文件;第三,因為這份文件所涉及的是葡中關係大局這一重要問題。

這是由阿爾梅達·加雷特擔任文書的海外委員會1853年8月19日的一份<意見書>,該書手稿原件放在該案卷宗內,存於里斯本海外歷史檔案館所藏檔案之中。(2)

葡萄牙海外委員會成員

阿爾梅達·加雷特子爵(Almeida Garrett)

阿爾梅達·加雷特為何參與海外委員會,這個機構又為何同“中國問題”搭上關係? 要理解這個問題,首先必須把它放在葡萄牙的名為“復興”的那個時期的歷史政治大局當中來觀察。始於1851年的這個革命運動,有助於修正一些舊的施政作風,實行一些改革,使國家生活的所有方面都一舉消除那些據説是當年5月已徹底失勢的科斯塔·卡布拉爾大臣的政府所特有的那因循守舊昏聵無能的幽靈。對於如何評估那種處理海外問題的努力與方式,尤其是處理“澳門問題”的做法,很有意思的一點,就是不妨回憶一下,用盧西亞諾·科爾德羅的話來説,“復興”力圖“使政治和行政事務擺脱長期內爭的意氣用事與敎條式影響的壓力,并通過着手恢復那些襄助施政的可説是專業性的諮詢與研究委員會和機構,使國家走上一條求實與和平的復興與重建的道路”(3)。

該委員會大致相當於17世紀成立而於1833年撤銷的同名王室法院,現因1851年9月23日一道命令而恢復,明文規定其宗旨為“在一切重大海外事務中以其諮詢意見協助行政當局起草其法律與規章草案。〔………〕海外委員會不是一個多餘機構,而是由於公共利益的理由非設不可并由國內知名人士協助參議的機構,況且其他一些在這方面施政十分先進的國家也實行此制度,可作良好借鑑。”(4)

擁有這些職權的委員會,由七名正式委員和六名非常委員組成,都是從一些公認具備法律或行政經驗的人士當中指定的,他們大多由於居住過海外,或在海外任過職,或到海外執行過公務,因而同海外有聯繫。主持該委員會的是薩·達·班德拉子爵,這是一位海外行政管理的知名人物,在我們要談及的這個時期當中,澳門事務是專門交託給該委員會的;除了行政法專家阿爾梅達·加雷特子爵、來自原委員會的朗薩達子爵、法官若澤·達·西爾瓦·瓜爾達多、前大臣兼佛得角總督若昂·德·豐特斯·佩雷拉·德·梅洛、曾任同職的多明戈斯·科雷亞·阿羅烏卡准將、前帝汶及佛得角總督若澤·馬利亞·馬爾凱斯中校等人之外,還任命了一些熟悉澳門問題的人士擔任委員,他們當中有兩位前任印度總督,即任副主席的王國貴族院議員曼努埃爾·德·波爾圖加爾·伊·卡斯特羅及若澤·費雷拉·佩斯塔納博士(5),還有勞倫索·若澤·莫尼斯博士(6)、曾任澳門判事官的弗朗西斯科·若澤·達·科斯塔·伊·阿馬拉爾博士(7)、權力很大的海外部的主管官以及費雷拉·杜·阿瑪留〔1846年任澳督--譯者〕的後台曼努埃爾·若熱·德·奧利維拉·利馬,還有前澳督阿德里昂·阿卡西奧·達·西爾維拉·平托。主席本人薩·達·班德拉子爵,曾在自1832-1838年期間幾次任海軍與海外部大臣,正是經他之手發出了1838年5月的一道命令,成立了一個小組委員會,負責“提出一些最有利的措施,使該居留地能長期安享太平并在繁榮之途上前進”(8)。這個人材濟濟的班子,他們的豐富經驗并沒有白費,因為對1851年之後該委員會工作的分析就使我們看到,它曾在葡中關係政策上作出某些重要決策。關於這個問題,我先前已有所論述(9)。

* * *

強調了海外委員會工作的重要性之後不妨回顧一下其時葡中關係在費雷拉·杜·阿馬留總督遭刺身亡一事後究竟處於哪種狀況。要指出的主要事實是:對這些關係加以穩定和恢復,并在發展到最高點對導致1861年條約(未批准)之談判與簽署,是經過1851年11月19日由原任澳門海軍軍站司令伊西多羅·弗朗西斯科·基馬朗伊斯上任主持澳門政府之時採取的行動。的確,他的前任弗朗西斯科·龔薩爾維斯·卡爾多索,或則由於多次努力圴無法制止該居留地的日漸敗落從而失意,要求去職,或則(這是更為可能的)由於就在1851年的5月卡布拉爾政權解體而連帶自己也失勢,而於執政九個月後被撤職,表面理由是“另有重要出差任務”(10)。

就在費雷拉·杜·阿瑪留身亡後,伊西多羅·基馬朗伊斯指揮着“若昂一世”號駛往澳門,他是對該居留地事務有些經驗的人,曾在彼得羅·阿列桑德里諾·達·昆雅總督去世後成立的執政委員會中任職,性格較為隨和,比他的前任更善於談判折衷,於是在同中國關係正常化的進程中邁出了最初幾步。他日後回國在政府中供職,任海軍與海外大臣(1865-1868)及海外諮詢署副署長,這段經歷也證實了他是個大刀闊斧敢作敢為的行政人員(11)。卡爾多索的隱退、海軍與海外部長若阿金·法爾康在政治上的銷聲匿跡,以及阿瑪留和昆雅之死,也標誌了那個早在昆雅任安哥拉海軍站主管官時就形成并由於得到卡布拉爾政權庇護而鞏固下來的幫派已屆末日。基馬朗伊斯雖然在40年代同此幫派同在非洲,但他似乎是阿瑪留的反對者,是受昆雅迫害者,而且,毫無疑問,他在澳門曾被卡爾多索總督打擊迫害過(12)。

要對這個時期有所瞭解,另外一個重要因素也應考慮在內,那當然就是華南的政治局勢。廣州開放,這一危機的結局,終於使這座省城成了一個在外交事務上自主的要塞,從而加強了該省當局的地位,首先是使類似兩廣總督徐廣縉和廣東巡撫葉名琛這樣的優勢地位。他們是1849年同葡萄牙政府發生危機的主要當事者,他們本已有沙文主義,在1850年由於那大權在握的滿族大臣穆彰阿及耆英失勢,再加以道光皇帝於1850年3月駕崩由其子即以排外情緒着稱的咸豐繼位,立刻不可避免地使滿清的“綏靖政策”遭到否定,因而他們二人的沙文主義就更變本加厲。所以,毫不奇怪,50年代初期就有一種明顯對外國人加以敵視的氣氛,首當其衝的英國人,他們在鴉片戰爭後經過締約而打下的根基,逐漸發生動搖。對於阿瑪留的遇刺身亡,廣東省當局連起碼的一點善後措施都拒絕了,徐廣縉與葉名琛這套雙人班子又制定了一個對待澳門的計劃。澳門對此無計可施,商行(hang)的資金和主要營業活動紛紛移往黃埔,澳門日益衰敗,澳葡政府對兩廣總督欽差大臣徐廣缙也罷,尤其是對他的左右手葉名琛也罷,都不可能抱多大希望,而葉名琛又於1852年9月暫代兩廣總督欽差大臣之職,他日後的所作所為也證實了他這個人是如何的不通人情與盲目固執。

* * *

葡萄牙政府的態度必須放在這個大局範圍之內加以理解。阿瑪留在遇刺身亡之前四個月,曾致函海軍與海外大臣的心腹謀士奧利維拉·利瑪·請求他“既然一個瘋子和一個惡霸認為我須擔負起改革的惡果,那麼,現在就別放棄澳門………”(13)。阿瑪留這樣恢諧而又預告地給他本人在澳門進行的進程的主要推動者留下的這一要求,完全符合同一個葡萄牙政府的利益,這些利益不光是在民族尊嚴方面,而且也牽涉到復興政府的海外政策當中的一個問題,這個政策,是復興政府從卡布拉爾政權那裡繼承過來的,它對這個政策的各項處事方針并不打算加以修改。

當時的海軍與海外部,按照慣例,肯定有一些訓令下達給澳門總督,以指導其政治與管理舉措,但是這些訓令如今存在何處,無不可考。不過,作出一個推測也不會太離譜,就是這些訓令中大概對一個主張是維持不變的,這就是自1849年致彼得羅·阿列桑德里諾·達·昆雅的訓令起,到龔薩爾維斯·卡爾多索任期屆滿時止這段期間一直作為治理該地的金科玉律的那個主張:“繼續並確保您前任有關維護葡萄牙王室對該居留地的主權完整而採取的一套措施,以保障與保存澳門的獨立。”

葡萄牙海外委員會主席薩·達·班德拉子爵(Sá Da Bandeira)

這個方針,儘管有我們剛才讀過的種種局限性,而且歷屆澳門政府也明明留下了種種令人擔憂的問題,但這個方針現在得到了更大的重視與支持,原因不僅是國內政局已趨穩定,而且也因為“復興”政府設立的一些為海外治理服務的新機制已在運作,因此,這個方針又成了基馬朗伊斯總督的圭臬;他執行這個方針,發展到了極端,就是他自己出於好意卻過急從事,企圖大功告成,想於1862年同中華帝國政府締結一項條約,從而使澳門的新地位得到承認。(14)

* * *

葡萄牙當局對費雷拉·杜·阿瑪留的施改政績,究竟敏感程度如何,要弄清這個問題,不妨分析一下所謂“繼續并確保……一套措施”是甚麼意思,因為這是所謂“葡萄牙王室對該居留地的主權完整”之所賴。

眾所週知,阿瑪留企圖一刀切斷澳門同中華帝國內部秩序的聯繫,也就在三個要害領域根本打破平衡,這三個領域,如果能控制得住,是可以使他確立澳門對中國的“獨立”的:一個領域是領土問題(確立葡萄牙對周邊水域及舊城牆外土地的統治),一個領域是治理問題(取消多個世紀以來澳門居民對當地中國官府的依屬),一個領域是税收問題(當地葡人與華人均向當地政府納税,取消中華帝國的關税機構)。

如果對伊西多羅·弗朗西斯科·基馬朗伊斯任澳督初年的情況進行一番分析,我們就可在某些關鍵性場合對葡國政府如何規定輕重緩急及其對於阿瑪留所採取的措施究竟敏感程度有多高。這個問題不是個無所謂的問題,因為我們知道,帝國政府(亦即廣州政府),在我們所考察的這整段時期,一直是由兩名死硬派所代表的,即徐廣縉和葉名琛,他們同是對葡爭議難解難分的人物,而帝國政府一直是感到“自尊心遭到損害”的,兩廣總督徐廣州,據基馬朗伊斯總督的看法,是一心一意要“將阿瑪留總督為了使這塊居留地獨立而做的一切統統摧毀”的。(15)

1852年曾進行過有關在澳門重新設立中國海關的談判,在談判期,自稱代表各商行的人們曾提出一份文件,説這份文件包含了商行返回澳門的條件:恢復繳納地租(16),在良好條件下重新安置河泊(Hopu)(17),恢復原有徵税制度,中國居民不受葡萄牙當局管制與監視(這顯然是回復到“左堂”〔Zuotang〕去),最後,通過讓中國官員同來自賭博收入的新來源掛上鈎而加強其權力(18),這份文件顯然表現出要恢復到阿瑪留初任總督時的狀態。總之,這些要求,立刻被伊西多羅·基馬朗伊斯一針見血地歸結為“把阿瑪留所做的一切全部推倒,而他們方面卻不拿出任何積極的東西”(19)。

雖然恭親王上台主持帝國政府因而自1860年中外溝通的調子大為改善,但事實上,在1862至1866年葡中條約談判的折衝樽俎之間,這個問題一直是個大懸案,以至於妨礙了這項條約有朝一日能付諸實施。(20)這是因為帝國當局雖然歲月流逝,但對1849年澳門的傳統秩序所受到的變動的深度,一直未能忘懷;W·史密斯説得很中肯:“葡萄牙總督昏了頭腦,中國皇帝幾乎丟盡了臉。”(21)1862年條約的批准又好事多磨,到1865時,當“總理衙門”不得不深入研究澳門局勢之時,廣東巡撫,亦即日後大名鼎鼎的郭嵩燾,向北京呈遞了有關澳門的詳細情況,這份情報從幾方面稟報了舊秩序的被推翻,實際上,這是中國方面的一次痛苦的承認,又是證明阿瑪留總督的努力奏效的最完全的證明。(22)

事實上,在這位總督死後的歲月中,在行政管理秩序方面,澳門居民對中國官員權力的從屬關係被取消已成為不爭的事實;凌辱性的訴訟程序和刑事程序被廢除了,同中國地方當局(澳門的中國官員、白屋及香山(23))保持了禮儀上的劃分,澳門的華人徹底脱離了“左堂”的管轄,管轄權轉歸該市的監事官,直屬葡萄牙政府秘書處,這種情況,日後發展成為設立華人事務署(24)。最後,阿瑪留要使中國對諸對外開放通商口岸之葡萄牙領事的存在予以承認,這一願望,也得到了實現。

在税收方面,提出的有關澳門華人納税的問題,沒有受到任何限制(25)。在領土問題上,也明顯可以看到一個企圖,就是要將阿瑪留出主意佔據的地面保留下來,無論是一直延伸到關閘的地面,或是氹仔與路環島,都要保留,而且要確認水域統治權,航行豁免向中國方面繳税(26)。

* * *

這樣,阿瑪留雖然在人所共知的情況下死去了(27),但他在澳門留下了一個“現狀”,強加給了中華帝國,這個現狀是永遠改變不了的。然而,中國方面對這種情況斷然反對。中國這一反抗給澳門的商業利益造成的災難性的經濟後果,再加以一方面葡萄牙未經帝國政府同意,實際上就不可能在中國享有其他歐洲國家爭取到的行政管理上與貿易上的特權。而另一方面,中國如果不能將澳門葡萄牙人的官方與非官方活動納入經各個條約所造成的秩序之中,則深信中國自己亦將蒙受其害。這一切加在一起,導致一個唯一的結論:必須從中國那裡取得澳門地位的“契約化”或某種規章式的明確化,能同其他歐洲國家不相上下,而且,在使這片居留地在中華帝國面前取得正式地位的同時,還要能建立起在中國各通商口岸設領事代表的制度,并使其他歐洲國家所享有的特權延伸到我國的貿易上面去。

在澳門市政廳於1849年10月建議採取的那樣的行動之後,葡萄牙對外政策自1851年起最主要關心的事項之一就是這件事:努力設法同中國達成諒解,醫治好過去的傷痕,重新恢復舊關係,但從根本上又不放棄費雷拉·杜·阿瑪留總督所創造出來的自主地位。

葡萄牙海外委員會副主席

若澤·費雷拉·佩斯塔納(José Ferreira Pestana)

* * *

正在這個時刻,一些例外的特殊情況湊到一起,使葡政府對實現這個宿願產生了最大期望。

就在咸豐皇帝1850年登基之後沒幾個月,被認為古今歷史上最大規模的社會革命運動的太平天國革命在廣西省爆發了。太平天國革命者原籍南方兩廣,這正是皇帝的威望和權力最薄弱并在鴉片戰爭後元氣大傷的地區,這些革命者力圖順應(尤其是在廣西)人們在社會、農業與行政方面的巨大要求,高舉反叛旗幟,宣佈了一個兩點綱領,即成立一個新的大同君主國“太平天國”,并執行一項分配土地與廢除商業大壟斷集團的革新政策。這場革命所根據的學説,模糊不清地包括了儒家、基督敎、秘密會社神秘學説、原始共產主義和反滿民族主義的種種成份,的確,沒有任何別的一次反對朝廷的叛亂產生過如此周密加工的學説,產生過如此有説服力的儼然帝國式的行政機構。

太平軍利用帝國政府的脆弱或是不覺察,浩浩蕩蕩長驅直進,橫掃華南華中,一直打到南京城,該城於1835年3月落入反叛者之手,使清政府惶恐萬狀,太平軍將該城保留在自己手中達十一年之久,直到該運動最後被鎮壓下去為止。

叛軍在明朝舊都建都,改名天京,這件事成了該運動的決定性標誌:太平軍原先是蜂擁而起的群眾大進軍,而現在則成了一個完整的地方政權,有一定的合法性,而且無疑要去逐步控制中國全部領土,推翻當今朝廷。這就使得憂心忡忡地凝神觀察着這個現象的西方列強(尤其是商業國家)得出結論,認為有迫切的必要對交戰雙方明確自己的態度。英國代表般含(Bonham)定了調子,他在訪問南京的新政府之後,堅決主張保持中立;雖然有些國家的政府對滿清政權有所不滿因而自然而然地同情太平軍,但法國、美國和葡萄牙也都採取中立態度,不偏不倚,靜待天平最後明確倒向哪一邊。就葡人而言,理由十分簡單,這是同傳統的對華政策一脈相承的;基馬朗伊斯總督在衝突的整段時期所持的意見:“我的處境十分微妙,我必須十分小心謹慎,不要同任何一方扯在一起。〔……〕我注意觀察事態發展再作定奪。我覺得這對一個我們所屬的小國來説是適宜的政策(……)”。(28)

但是,除了來自澳門的情報之外,葡萄牙各駐外公使館,尤其是駐巴黎、倫敦和聖彼得堡的,紛紛呈報每個國家的政府正在採取的態度。最有意思的動向當中,一個是發生在倫敦的,那就是1853年5月,當時,克拉倫頓爵士〔約1609-1674,英國政治家,曾任國王查理士二世的首相--譯者〕對般含陸續給他發來的請示彙報批覆了一份訓令,規定了對交戰雙方採取嚴格中立的政策,并且準備同美國和法國合作,由於自從進入廣州的問題發生以來發生了一大堆情況因而準備商討修訂條約。克拉倫頓很想摸一摸各國對這一政策的觀感,就通過英國駐巴黎、華盛頓和聖彼得堡的使館,邀請各國內閣共同合作,“以便將現時中國的危機所提供的機會充份加以利用,從而使該帝國向外國的商業開放”(29)。

除了歐洲報刊上連篇累牘登載的消息之外,很自然,里斯本對事態內幕也是知曉的,而且里斯本實行它在第二次鴉片戰爭結束時再試行過的“掛靠”在大國身上的策略,立刻試圖利用事態取得實惠,即同中華帝國展開談判,不管戰爭打到最後時是哪一朝天子登上龍座。澳門總督因此受任為國王特使,擁有談判與締造<葡中通商航海條約>的全權,這也就肯定不是偶然的了,這個任命就發生在1853年6月15日(30),亦即克拉倫頓發給般含那個要“將現時中國的危機所提供的機會充份加以利用,從而使該帝國向外國的商業開放”的訓令之後一個星期。葡萄牙海外委員會,在同年8月的一份意見書中,又一次主張緊急授權給澳門總督“向中國任何生存下來的或是新成立的政府明確自己的代表身份”,而且注意到“毫無疑義已知的一點,就是中國正在發生一場大革命,這場革命的結果必將有利於同歐洲各國的溝通及精神上與物質上的交流”。

採取這種迅速措施來順應時局的要求,這是當時兼任海軍與海外部大臣的外交大臣安東尼奧·熱爾雜斯·德·阿托烏基亞的決斷。很自然,同時也為了順應同樣的要求採取了另外一些措施。此一採取另外措施的要求,肯定出自於海軍與海外部,其先後交涉的經過及其具體內容已無從查考,但有一點是肯定的,即在這種局勢下,採取措施的主張,尤其是涉及澳門的,一定是要提交海外委員會的。我們也不清楚為甚麼這份意見書的執筆人不是那位通常分管澳門居留地問題的弗朗西斯科·達·科斯塔·伊·阿馬拉爾(31),而是為這一機構享有盛譽而起了最大作用的人之一(甚至是使該機構誕生的出主意者)、政務老手阿爾梅達·加雷特子爵(32),他當時的政界生涯如日中天,剛剛獲授爵位,成為王國貴族院議員(1851)與外交大臣(1852)。

加雷特(於1854年12月去世)最後的政治文章之一,即該委員會的意見書,一直保存下來,它不但是這位名作家的一篇未發表的著作,我們有幸得以公之於世。這是一篇十分有意義的文件,起碼這是因為它是顯示與“結晶”了葡政府的一個方針,即“面子攸關”(point d’honneur)。這個方針,無疑説明了葡政府如何決定非將那塊遠在天邊的、耗財耗資的、價值已貶落的東方領地保留住不可。

正是在這個大氣候當中,該委員會完全採納了阿爾梅達·加雷特的稿子,大聲疾呼,向“已故若昂二世、曼努埃爾及若昂三世諸先王之大統繼承人”〔即女王瑪利亞二世--譯者〕發出呼籲,説她同全國上下一樣,“由於有此等光榮頭銜,亦負有非常有必要而且十分宜於履行之義務”。該文件一開頭就宣稱不打算對中華帝國烽煙四起、千百年秩序被打亂的原因細加探討。祇需要知道一點就夠了,那就是“那邊有兩種文明在相互衝突,相互戰鬥,一是物質文明,一是精神文明”。加雷特又説下去:“如果我們相信人們通常所説所寫的話,物質主義是敗局已定的。”實際上,加雷特反映出了太平軍叛亂早期的消息在歐洲輿論中所引起的最大的誤解之一,即匆匆相信了這個運動是基督敎性質的,他認為“孔夫子、哲學家們以及上層階級的圓滑的物質主義,加上平民粗野無知的偶像崇拜,已經佔據了這麼多個世紀,現在一定要讓位給十字架這個崇高而唯一的信仰,因為這個信仰無論是對無知者或是智者,對窮人或是富人,都能對他有好處,使他滿足。”

1851-1863澳門總督及葡萄牙駐中國全權公使: 伊西多羅·費朗西斯科·基馬朗伊斯(Isidoro Francisco Guimarães)

據此,在加雷特筆下,澳門的前途顯得更加清晰了,正如它的過去一樣,現在它的前途也被勾勒得十分理想,也就是説,撇開了當地尷尬局面的種種一波三折,提高到它在東西方關係上起先鋒作用的真正層次上:

女王陛下! 陛下的王冠,也君臨因宗敎與貿易而在該名為天朝的巨大而神秘的帝國海邊尖端建立起來的一處遙遠而狹窄的殖民地上,上蒼也保護與保存了這塊殖民地達幾個世紀之久,這似乎是為了要它來作一個永久的證據,證明哪怕有高度的物質文明,有發達得驚人的工業,有格外眾多的人口,有肥沃膏腴的土地,有完善的法律以及其他物質繁榮的條件,但如果沒有道德上的進步,沒有精神信仰來將人類靈魂加以提高并將社會的根基建立某種比動物式生活的好處更為崇高的東西之上,那麼,哪怕有那種種東西,都等於一無所有。

這塊小小的葡萄牙殖民地是如此的有限,它的處境是如此的動盪,簡直可以説,不久以前,它還是一處傳敎士和商人的殖民地,可是,它卻對那個龐大的國家起了令人驚嘆的影響。多個世紀當中,它曾是中國同歐洲交往的唯一中介,福音就是通過它而傳入孔夫子的祖國的,也是它給西方世界帶來了有關一個古老陌生的文明、它的驚人財富、它那令人難以置信的歷史的信息。我們給全歐洲立下了這樣巨大的功勞,但人家卻不總是感謝我們,因為他人的羡慕與妒意,總是同我們作對,一直到亞洲的那些天涯海角,也不放過我們。然而中國卻一直不變地忠實於我們同它建立的友誼,總是記得我們為它做過的好事。我們在那裡之所以能產生影響,靠的不是昔日所向無敵的葡萄牙武力,而是另有其更為光榮與高貴的緣由,那就是我們忠誠的天性,我們高超的智慧和我們宗敎信仰的崇高。我們的武將們的武力所未到之處,我們的數學家的文才和科學卻到達了;我們的士兵的火槍進不去的地方,我們的傳敎士的道袍和便鞋卻進去了。在那裡,武力讓位給道袍;在那裡,書籍走在戈矛之前,彼得羅·努涅斯賽過了阿豐索·德·阿爾布刻爾克。

一方面由於我們自己的錯誤、無知和倒運,另一方面又由於其他西方國家的走運和努力,我們在亞洲受到了排擠,我們在東方的統治和霸權,祇剩下一個響亮的呼聲,它除了呼聲之外,甚麼也不是,它是我們昔日風光的詩意陰影,但即使如此,它仍使得我們的名字為他人所尊重,而澳門這個由貿易、科學與宗敎所和平地爭得的成果,卻碩果僅存,由於中國的謝意和它的利害關係,仍然保留在我們手中。澳門雖然經過風風雨雨,而且目前在衰落,但它今天仍然不是一個一去不復返的榮耀所留下的乾巴巴的標誌,而是一種精神統治與影響的可靠柱石,祇要陛下的政府能夠,而且也一定會不錯過對它加以扶植和鞏固的良機,那麼這種影響就將會地久天長……

這樣,加雷特考慮到兩方面的理由,一方面是中國的局勢在國際政治中提供了有利條件,另一方面更加特殊的理由,是同澳門本身的命運有關的理由(33),因而主張葡萄牙政府“不能夠也不要魯莽地(因為有時候因循苟且就是魯莽)保持因循苟且、偷懶偏安、袖手旁觀的狀態”。所以就必須採取措施。不是普普通通的正規行政性措施,這樣的措施,“無論多麼堂堂正正,多麼四平八穩,在這件事上都是罪惡的懶惰,都是該受斥責的和罪過的失職,諒陛下的大臣們一定不會希望這樣的罪責落到他們頭上……”要採取的措施,該委員會乾脆稱之為“緊急的”與“非常的”措施。這些措施是:

首先,如果澳門總督值得受陛下信任而且委員會認為他值得,就授與他以廣泛的不受任何限制的權力,如果他不配受此信任,就授此權力給受以信任并無愧於此信任的人。這些權力必須不限於施政管理、政治與軍方方面,而且也包括外交方面,使他能“向中國任何生存下來的或是新成立的政府明確自己的代表身份”。事實上,正如加雷特本人所強調的,“未來會是如何,這屬於上天未測之數,但不管會是如何,毫無疑義已知的一點,就是中國正在發生一場大革命,這場革命的結果必將有利於同歐洲各國的溝通及精神上與物質上的交流”。

其次,對因費雷拉·杜·阿瑪留遇刺身亡而索取“賠償”的問題,最終了結告一段落,而且估計未來葡中關係的大局也排除了會發生衝突的看法,但是主張加強澳門地區的防衛手段;除了必要的兵員與武器之外,“如果有一艘小型蒸氣輪船,可能的話多於一艘更好,那是十分適宜的。沒有的話,也要一些小型兵船,不是為了征服(征服這個想法是既荒謬又可笑的),而是為了防禦與防範不測。在這樣一個國家,有這樣一場內戰,凡是離開這樣遠的人,誰都預測不到澳門會遇到怎麼樣的風雲變幻,問題不光是會來自一方或另一方的多多少少正規與合法的政府,而且會來自海盜盗,因為即使在和平時期,海盗也在這些海面和沿岸肆虐,還有,在內戰中,到處會出現一些不正規的雜牌軍,他們野心勃勃貪得無厭,抱着個人與地方的野心”。

第三,也是最後,就本民族在傳敎方面的義務發出呼籲(事實上這是1842年起就與中國談判事宜的各項指示與方針中首次發出這種性質的呼籲(34):

伏乞陛下現在比任何時候都更加記得自己的尊貴而光榮的世俗王冠的種種不可剝奪的權利。伏乞陛下垂念由這些權利而產生的義務。東方各敎會的王室女主保,同時也是中國敎會的主保。有千百萬的臣民,尚非陛下的世俗臣民,但卻是陛下的宗敎主保下的無比虔誠的臣民,他們今天已經高聲向陛下高呼這一點:他們今天比任何時候都更加擁戴陛下,呼喚陛下的名字。女王陛下,在這個關鍵的時刻,有必要向那裡輸送傳敎士精神上的武器與軍火,這也不是為了征服,而是為了那些在那裡受陛下保護的各天主敎堂,這些敎堂缺乏神甫,破舊凋零,由於時令不好而幾乎被馬馬虎虎地遺棄,骯髒零落,但是幸而事過境遷,它們堅持不懈地作出了世界上獨一無二的榜樣,效忠陛下和葡萄牙的英名,這個名字在那些地域的大部份仍然是基督和天主敎的同義語。

挑選這個時機來作出這個出人意料之外的勸誡,在我們看來,理由有二。首先,要記得,葡萄牙在這個節骨眼上正由於“佈敎總會”(Propaganda Fidei)和葡萄牙宗敎主保權的利害衝突而經歷着最嚴重的危機之一,這個危機日後個人化地表現為傳道副主敎安納斯塔西奧·哈爾特曼和澳門馬主敎(Jerónimo da Mata)之間的激烈辯論。這個問題的結局,對葡萄牙很不利,直到1857年訂立那有爭議的宗敎事務條約(Concordata)為止,一直深刻地激動着公眾與論,阿列桑德雷·埃爾庫拉諾就堪稱典範地説出了這種公眾輿論受了傷害的感情以及失敗感(35)。

其次,當歐洲其他地方得到消息,説那些表面上有基督敎外表的太平軍起義可以當作是基督敎同異敎的一場激烈而一決雌雄的摶鬥之時,開始時引起了一陣熱情,對於這股熱情,葡萄牙當然不會漠然處之:“如果我們相信人們通常所説所寫的話,物質主義是敗局已定的。”“孔夫子、哲學家們以及上層階級的圓滑的物質主義,加上平民粗野無知的偶像崇拜,已經佔據了這麼多個世紀,現在一定要讓位給十字架這個崇高而唯一的信仰,因為這個信仰無論是對無知者或智者,對窮人或是富人,都能對他有好處,使他滿足。”

這個信念,自1853年起就逐漸下降了;先是在天主敎世界下降了,當時,這一表面上的勝利,其桂冠開始被新敎徒們所爭奪,這一來,支持清朝與反對清朝的情緒,就出現了重新組合的局面,法國即其一例,它自命為天主敎在中國的傳統保護者,就毫不猶豫地支持了咸豐皇帝的朝廷。(36)其次,這是因為太平軍的宗敎敎義是一堆大雜燴,是它的兩位領袖洪秀全和洪仁玕在廣州學習新敎敎義未學到家而囫圇吞棗借用過來的一點聖經知識和基督敎原理,其中包含了瀆聖與異端的成份,因而新敎徒看到了這個真相時,連他們也終於冷了半截。

* * *

值得注意的一件怪事,就是事態的發展,迅速地超出了阿爾梅達·加雷特所起草的海外委員會意見書原先潛在的效果。雖然熱爾維斯·德·阿托烏基亞的內閣是雙頭并立的,但是,當委員會在8月份要求給澳督授與外交權,使之能“向中國任何生存下來的或是新成立的政府明確自己的代表身份”時,這個建議早已失去了意義,因為事先女王已在1853年6月通過外交部授給了這樣的權力:

〔……〕兹諭凡能看到本諭者,朕亟願保持并日益密切朕的王室與中國皇帝陛下之間幸運地存在着的友誼紐帶,并希望能通過一項通商航海條約,在互利基礎上締結,從而促進兩國之間的貿易關係以有助於繁榮興旺。兹任命朕之樞密院成員、澳門、帝汶及索洛爾省總督伊西多羅·弗朗西斯科,基馬良伊斯海軍中校為朕之全權代表,俾能同中國皇帝同此目的而任命的一名或多名全權代表共同商討、制定、締結與簽署直至批准一項以兩國間最善意諒解的互利互惠的基礎的通商航海條約。(37)

在澳門歷史上,這還是第一次一名總督得到了這樣廣泛的權力,這些權力,正如海外委員會所希望的,“不限於施政管理、政治與軍事方面,而且也包括外交方面”(38)。原先,自鴉片戰爭結束以來,西爾維拉·平托總督就曾不斷地為這些權力奔走,澳門市政廳也於1849年10月提出過同樣的建議,它當時預言,同中國的任何交涉倘不通過正規談判,肯定是不能成功的:“(……)如果沒有一項維護雙方人民權益并劃定兩國政府義務的固定條約,澳門將一直處於它目前搖擺不定的狀態。”(39)

葡萄牙政府現在終於授予了澳門總督以便行事的權力,但奇怪的是,它當時心目中想的是回復到西爾維拉·平托總督1843年開始談判時的起點。由於同樣的原因,1853年6月頒發給澳督同中國談判締約的全權證書所附的訓令,也就是十年前發給西爾維拉·平托的訓令,條約草案,也是原先起草發給當時這位全權代表的同樣的文本。(40)

伊西多羅·基馬朗伊斯總督對本國政府這種簡單化的回復到十年前的老辦法的不現實的決策頗有微言,他指出了一個事實,即“這些訓令中所涉及的那些讓步,大部份在事實上早已爭取到,祇差用條約加以規定,然而澳門現在所需要的,已不祇是1843年所冀求的了:我們現在需要讓這片由於河泊(Hopu)被逐以及商行外遷而損失慘重的居留地能獲得貿易上的好處。正如我已向閣下陳述過的,現時的時機不適於商談;我們甚至不知道下一個月會是誰在統治中國,不過,有了訓令,有了資格,還是合適的。所有在中國有利益的列強,都在為預期中的事態巨大發展做着準備(……)”(41)。

由於一心一意要保持我國在澳門的地位,因此,這段插曲收場時,同它在1843年開場時,都是以同一個關心的題目作為標誌:同中國談判并且以條約形式將一個能在有利條件下保持這地位的“新秩序”固定下來。但是“澳門現在所需要的,已不祇是1843年所冀求的了”,總督説得十分對。不光是要那些冀求中的“好處”。經過了種種風風雨雨和酸甜苦辣,葡萄牙政府終於實現了1846年法爾康大臣交託給費雷拉·阿瑪留總督的使命:到了1849年,澳門的確成了“一個有待重新鑄造與重新創造的居留地”。澳門所獲得的對中華帝國的自主地位,儘管祇是在事實上保持的,葡萄牙政府是決心不屈不撓地加以悍衛的,一直到這地位經過一份由國際法認可的文書得到了確認。

海外委員會有關葡萄牙對華政策的意見書 (1853年8月19日)

女王陛下:海外委員會為陛下所設立,以便維護與看守葡萄牙國家在其遠方亞洲屬地應堅守與保持的尚屬相當巨大的利益及向來巨大的榮譽,本會對陛下自應矢信矢忠,如今,本會前來覲見陛下聖駕,誠惶誠恐,披瀝直陳,向已故若昂二世、曼努埃爾及若昂三世諸先王之大統繼承人女王陛下上言,提醒陛下毋忘自身同全國上下一樣,由於有此等光榮頭銜,亦負有非常有必要而且十分宜於履行之義務,本會如不提醒陛下,即對陛下未能盡職盡忠。

女王陛下! 陛下的王冠,也君臨在因宗教與貿易而在該名為天朝的巨大而神秘的帝國海邊尖端建立起來的一處遙遠而狹窄的殖民地上,上蒼也保護與保存了這塊殖民地達幾個世紀之久,這似乎是為了要它來作一個永久的證據,證明哪怕有高度的物質文明,有發達得驚人的工業,有格外眾多的人口,有肥沃膏腴的土地,有完善的法律以及其他物質繁榮的條件,但如果沒有道德上的進步,沒有精神信仰來將人類靈魂加以提高并將社會的根基建立在某種比動物式生活的好處更為崇高的東西之上,那麼,哪怕有那種種東西,都等於一無所有。

這塊小小的葡萄牙殖民地是如此的有限,它的處境是如此的動盪,簡直可以說,不久以前,它還是一處傳教士和商人的殖民地,可是,它卻對那個龐大的國家起了令人驚嘆的影響。多少世紀當中,它曾是中國同歐洲交往的唯一中介,福音就是通過它而傳入孔夫子的祖國的,也是它給西方世界帶來了有關一個古老陌生的文明、它的驚人財富、它那令人難以置信的歷史的信息。

我們給全歐洲立下了這樣大的功勞,但人家卻不總是感謝我們,因為他人的羨慕與妒意,總是同我們作對,一直到亞洲的那些天涯海角,也不放過我們。然而中國卻一直不變地忠實於我們同它建立的友誼,總是記得我們為它做過的好事。我們在那裡之所以能產生影響,靠的不是昔日所向無敵的葡萄牙武力,而是另有其更為光榮與高貴的緣由,那就是我們忠誠的天性、我們高超的智慧和我們宗教信仰的崇高。我們的武將們的武力所未到之處,我們的數學家的文才和科學卻到達了;我們的士兵的火槍進不去的地方,我們的傳教士的道袍和便鞋卻進去了。在那裡,武力讓位給道袍;在那裡,書籍走在戈矛之前,彼得羅·努涅斯賽過了阿豐索·德·阿爾布刻爾克。

一方面於我們自己的錯誤、無知和倒運,另一方面又由於其他西方國家的走運和努力,我們在亞洲受到了排擠,我們在東方的統治的霸權,祇剩下一個響亮的呼聲,它除了呼聲之外,甚麼也不是,它是我們昔日風光的詩意陰影,但即使如此,它仍使得我們的名字為他人所尊重,而澳門這個由貿易、科學和宗教所和平地爭得的成果,卻碩果獨存,由於中國的謝意和它的利害關係,仍然保留在我們手中。澳門雖然經過風風雨雨,而且目前在衰落,但它今天仍然不是一個一去不復返的榮耀所留下的乾巴巴的標誌,而是一種精神統治與影響的可靠柱石,祇要陛下的政府能夠,而且也一定會不錯過對它加以扶植和鞏固的良機,那麼這種影響就將會地久天長。

本委員會并不打算對那些使得中華帝國發生今天正在進行的大革命的種種原因加以研究與探討。但是,似乎可以看出,那邊有兩種文明在相互衝突,相互戰鬥,一是物質文明,一是精神文明。如果我們相信人們通常所説所寫的話,物質主義是敗局已定的。孔夫子、哲學家們以及上層階級的圓滑的物質主義,加上平民粗野無知的偶像崇拜,已經佔據了這麼多個世紀,現在一定要讓位給十字架這個崇高而唯一的信仰,因為這個信仰無論是對無知者或智者,對窮人或是富人,都能對他有好處,使他滿足。

未來會是如何,這屬於上天未測之數,但不管會是如何,毫無疑義已知的一點,就是中國正在發生一場大革命,這場革命的結果必將有利於同歐洲各國的溝通及精神上與物質上的交流。

沒有誰敢於懷疑,澳門的命運必將多年固定下來,它目前仍是位於中國的幾乎唯一的真正的殖民地,但是,在它所座落的土地的動亂與兵燹當中,它可能要麼是徹底沉淪,要麼是屹立起來,比任何時候都更加堅強與興旺。

在這樣的情況下,本委員會認為陛下政府不能夠也不要魯莽地(因為有時候因循苟且就是魯莽)保持因循苟且、偷懶偏安、神手旁觀的狀態。

普普通通的正規行政性措施,無論多麼堂堂正正,多麼四平八穩,在這件事上都是罪惡的懶惰,都是該受斥責的和罪過的失職,諒陛下的大臣們一定不會希望這樣的罪責落到他們頭上。

本委員會認為有緊急必要採取某些非常的措施,而且刻不容緩。

第一個措施是:如果澳門總督值得受到陛下的信任而且委員會認為他值得,就授與他以廣泛的、不受任何限制的權力,如果他不配受此信任,就授此權力給受此信任并無愧於此信任的人。這些權力必須不限於施政管理、政治與軍事方面,而且也包括外交方面,使他能向中國任何生存下來的或是新成立的政府明確自己的代表身份。

當然,這些權力如此廣泛,就要求行使權力者無論在如此困難的情況下施政或談判都應目光十分遠大、步步為營、政治上精明幹練。但是陛下和陛下的政府定能物色出堪當此任何人,這樣的人是絕對必要的。

及時授與了這些權力,一旦遇到各種各樣可能發生的風雲變幻,就可能必需加以使用,以拯救、擴大與鞏固這塊殖民地,而究竟可能發生哪幾種情況,本委員會不擬一一列舉并加以估量。陛下政府睿智明察,定能更為清楚。

也有必要配備若干戰鬥人員與軍需品以及一些海軍力量:如果有一艘小型蒸氣輪船,可能的話多於一艘更好,那是十分適宜的。沒有的話,也要一些小型兵船,不是為了征服(征服這個想法是既荒謬又可笑的),而是為了防禦與防範不測。在這樣的一個國家,有這樣的一場內戰,凡是離開這樣遠的人,誰都預測不到澳門會遇到怎麼樣的風雲變幻,問題不光是會來自一方或另一方的多多少少正規與合法的政府,而且會來自海盜,因為即使在和平時期,海盜也在這些海面和沿岸肆虐,還有,在內戰中,到處會出現一些不正規的雜牌軍,他們野心勃勃,貪得無厭,抱著個人與地方的野心。

女王陛下! 陛下一定要相信(事實不久定將證明這一點),宗教信仰在遠東的這場大革命中過去、現在和將來都佔很大的份量。有些人是真誠地高舉宗教的名義,有些人則是魚目混珠託庇於宗教,但宗教信仰不可避免對人民的心靈起著強有力的作用。基督的聖教,在那裡,將會很快或是高奏凱歌,或是多年一蹶不振。

伏乞陛下現在比任何時候都更加記得自己的尊貴而光榮的世俗王冠的種種不可剝奪的權利。伏乞陛下垂念由這些權利而產生的義務。東方各教會的王室女主保,同時也是中國教會的主保。有千百萬的臣民,尚非陛下的世俗臣民,卻是陛下的宗教主保下的無比虔誠的臣民,他們今天已經高聲向陛下高呼這一點:他們今天比任何時候都更加擁戴陛下,呼喚陛下的名字。女王陛下,在這個關鍵的時刻,有必要向那裡輸送傳教士、精神上的武器與軍火,這也不是為了征服,而是為了那些在那裡受陛下保護的天主教堂,這些教堂缺乏神甫,破舊凋零,由於時令不好而幾乎被馬馬虎虎地遺棄,骯髒零落,但是幸而事過境遷,它們堅持不懈地做出了世界上獨一無二的榜樣,效忠陛下和葡萄牙的英名,這個名字在那些地域的大部份仍然是基督和天主教的同義語。

本委員會深信這些懇請必能得到聽取,謹將這些懇請連同東方各民族的懇請提到陛下御座之前。伏乞陛下裁奪。

1853年8月19日於里斯本開會,(簽字)副主席若澤·費雷拉·佩斯塔納、(簽字)若昂·德·豐特斯·佩雷拉·德·梅洛,(簽字)阿爾梅達·加雷特,(簽字)弗朗西斯科·若澤·達·科斯塔·伊·阿馬拉爾·(簽字)勞倫索·若澤·莫尼斯。

陳用儀 譯

【註】

(1)本研究論文的一部分已收在安東尼奧·瓦斯孔塞洛斯·德·薩爾丹雅〔或譯薩安東〕所著《葡中關係研究》一書之中,該書由里斯本技術大學社會與政治科學高級研究所及澳門文化司署共同出版,1996年,里斯本。本文要探討的該文件,已作為論文<“一個有待重新鑄造與重新創造的居留地”。澳門及葡萄牙在華的外交政策>的附錄,收進了同書之中。論論文在澳門基金會贊助下不久前以中文出版,題目為<葡萄牙在華外交政策1841-1854>。

(2)這份文件已作為該論文的附錄,全文發表。請參見海外歷史檔案館中的原件,海外委員會,《意見書與條陳第一集》,(1851-1853),1853年意見書,第216-218頁,“有關亟須就澳門居留地採取措施的條陳”。又見海外歷史檔案館(海外委員會,檔案第九包,1853年8月16日,(第1集,第304號))。原稿為阿爾梅達·加雷特親筆書寫簽署。

(3)盧西亞諾·科爾德羅:<艦隊與殖民地之管理與改革的研究>,載於《盧西亞諾·科爾德羅著作集第一卷。殖民問題》,科英布拉,大學印刷所,1934年,第707頁。關於海外委員會,除了這一根本性的研究著作(但後面的作者們卻令人驚訝地略去不提)之外,又請參見馬爾塞諾·卡埃塔諾:《海外委員會史綱》,里斯本,海外總署,1967年;若阿金·維里西莫·塞朗:《葡萄牙史》,第9卷,里斯本,維爾波出版社,1986年,頁91-92。

(4)同上處,第708頁,有關成立海外委員會的説明報告。

(5)曼努埃爾國王主持了1838年受命研究該居留地改革措施的小組委員會;也是他在1831年起草了給英屬印度總督威廉·本亭克爵士的答覆,當時這位爵士對葡萄牙在澳門的權利提出了質疑;請參看安東尼奥·瓦斯孔塞洛斯·德·薩爾丹雅<爭取合法性的鬥爭:在為葡萄牙在澳門的主權進行了三個世紀的歷史與法律爭辯背景下的聖塔倫子爵‘備忘錄’>,載於上述《葡中關係研究》一書。費雷拉·佩斯塔納在費雷拉·杜·阿瑪留遇刺身亡之時正任印度總督,正是由他採取了所需的財務援助措施并向澳門增派第一批援兵。

(6)屬上面提到過的小組委員會。

(7)關於這個有意思的人物,請參見弗朗西斯科·伊諾森西奧·達·西爾瓦:《葡萄牙書目詞典。適用於葡萄牙與巴西的弗朗西斯科·伊諾森西奧·達·西爾瓦研究作品》,第九卷,里斯本,1870年,第312頁,及文德泉:《澳門的判事官》,澳門,官印局,1976年,頁170-179。

(8)參見1838年5月25日命令及7月24日該小組委員會報告,《海事及殖民編年史》,第9期,1841年7月,頁405-423。

(9)請參見安東尼奧·瓦斯孔塞洛斯·德·薩爾丹雅:<“一個有待重新鑄造與重新創造的居留地”,澳門及葡萄牙在華外交政策>,載於上引《葡中關係研究》。

(10)參見1851年11月19日《政府憲報》。雖然這次出差任務是甚麼巳不可考,但龔薩爾維斯·卡爾多索後來的官運相當不錯,比較突出的職務是海外委員會委員(1863-1865)及安哥拉總督(1866-1869),他曾在二十多年前同費雷拉·杜·阿瑪留一起,於安哥拉在彼得羅·阿列桑德里諾·達·昆雅底下供過職。

(11)據對他情況十分瞭解的安東尼奧·費利西亞諾·馬爾凱斯·佩雷拉説,“現在的這位子爵,不但聰明過人,具有無可爭議的行政才能和同樣無可爭議的運氣,而且還有極為細緻的精靈手腕,遇到國際上的困難,能加以避免,避免不了就使之大事化小。雖然他的外交才幹的經常特點是穩重和殷勤有禮,但是檔案表明,對於中國官員的任何魯莽不遜的要求,他總是嚴正地擋回去……”。載於安東尼奧·費利西亞諾·馬爾凱斯·佩雷拉:《澳門的中國海關》,澳門,1870年,第60頁。又:若阿金·維里西莫·塞朗:《葡萄牙史》,第9卷,里斯本,維爾波出版社,1986年,頁94-95,這部新著作也強調伊·費·基馬良伊斯作為殖民行政官的優良品質。

(12)關於這個問題,請參見安東尼奧·瓦斯孔塞洛斯·德·薩爾丹雅:<“一個有待重新鑄造與重新創造的居留地”……>,載於上引《葡中關係研究》,第330-331頁。

(13)費雷拉·杜·阿瑪留致奧科維拉·利馬的信,載於莉亞·費雷拉·杜·阿瑪留:《費雷拉·杜·阿瑪留執政的意義》,里斯本,海外總署,1944年,Ⅱ,頁101。

(14)參見安東尼奧·瓦斯孔塞洛斯·德·薩爾丹雅<1887年葡中條約在葡萄牙在澳門主權問題上的解釋問題>,載於上引《葡中關係研究》。

(15)1852年9月26總督致海外部的之書第92號,藏於海外歷史檔案館,第二部,澳門,1852/1853箱匣。

(16)關於這個問題,請參見安東尼奧·瓦斯孔塞洛斯·德·薩爾丹雅《“一個有待重新鑄造與重新創造的居留地”…》,頁341-343。

(17)關於這個問題,請參見同書,頁341-354。

(18)(19)1853年1月25日總督政海外大臣的文書第116號的附件,藏於海外歷史檔案館,第二部,澳門,1852/1853箱匣。

(20)關於這個題目,請參見“‘使葡萄牙和中國在友好諒解中彼此親近’。中國為購買澳門而進行的外交政勢。有關中國總理衙門訪歐使節團(1869-1891)的研究初探”,載於上引《葡中關係研究》。尤請參見《葡中關係史文獻集,第2及第3卷。有關葡中友好通商條約談判及條約批准經過的文獻(1853-1873)》,由安東尼奧·瓦斯孔塞洛斯·德·薩爾丹雅主編及組織,澳門,澳門基金會葡中關係研究中心,1996年(以下簡稱《文獻集》之2及之3。)。

(21)W. H. C斯密斯,《1851-1861年英葡關係》,里斯本,海外歷史研究中心,1970年,頁146。

(22)請參見《文獻集》之2當中的這份重要文件,文件第96號。

(23)1852年6月,基馬朗伊斯告知海軍與海外部説,白屋已有一名新的中國官員被任命;這位中國官員將此事通報總督時,探詢是否可以攜帶“鈸”(權威的標誌)進入該市。基馬朗伊斯答覆他説,他隨時想來訪問這座城市都可以來,但不能帶有“管轄權的標誌”;參見1852年6月20日第77號文書,海外歷史檔案館藏於,第二部,澳門,1852/1853箱匣。

(24)關於這個問題,有許多參考文獻,請參看安東尼奧·曼努埃爾·埃斯班雅《澳門體制與法律歷史概貌》,澳門,澳門基金會,1995年。該署活動情況的一個十分有意思的概況,請參見《政府憲報》,1851-1853年各期。

(25)參見葡萄牙當局在1851-1852年各期《政府憲報》上公佈的有關華人納税事務的種種規定。

(26)參見葡萄牙當局在1851-1853年各期《政府憲報》上公佈的有關澳門水域使用的種種規定。

(27)這個問題在安東尼奧·瓦斯孔塞洛斯·德·薩爾丹雅:《“一個有待重新鑄造與重新創造的居留地”……》頁259-289中有詳細的分析。

(28)1853年12月24日總督致海外部的文書“機密E”,藏於海外歷史檔案館,第二部,澳門,1852-1853年箱匣。

(29)對“合作政策”問題的會面的分析,見費正清(John King Fairbank)《中國沿海的貿易與外交。商埠的開放,1842-1854》,斯坦福,斯坦福大學出版社,1969年,頁414。

(30)授給伊西多羅·弗朗西斯科·基馬朗伊斯的全權證書。外交部檔案,L.331/全權證書類,1853年6月15日,頁149-150,發表示《文獻集》之2,文獻1。

(31)這并不是説他沒有同費雷拉·佩斯塔納、勞倫索·莫尼斯·豐特斯、佩雷拉·德·梅洛和加雷特一起簽署此意見書。

(32)關於加雷特這個較鮮為人知的一面及其在葡萄牙殖民政策中所起的突出作用,請參見馬爾塞洛·卡埃塔諾:<海外委員會中的行政專家加雷特>,載於《不合時宜的篇章》,里斯本,貝爾特蘭書店,頁65起。

(33)“沒有誰敢於懷疑,澳門的命運必將多年固定下來,它目前仍是位於中國的幾乎唯一的真正的殖民地,但是,在它所座落的土地的動亂與兵燹當中,它可能要麼是徹底沉淪,要麼是屹立起來,比任何時候都更加堅強與興旺。”

(34)這樣疏漏是十分令人矚目的(例為同法國人在談判1846年條約時那樣關心注意就相差甚遠),我們在此可以舉出一例,反映出在同中國談判條約時給伊西多羅·基馬朗伊斯的訓令的一個附件的內容。這位全權代表在1861年4月26日的文書中以十分有説明意義的口吻回答外交大臣説:“我榮幸通知已收到閣下本年2月16日的來件,來件指派我為葡萄牙全權代表同中華帝國談判一項條約,在條約中規定葡萄牙人如得在帝國領土上開設天主敎堂,舉行一切宗敎儀式,同據最近的條約授與法國及其他國家之待遇相同。一俟開始談判的時機來臨,我必將執行陛下政府的指令,我深信,在我們的條約(如果締約的話)中就宗敎問題作出與其他國家同等待遇的規定,將不會有困難。我國國家的尊嚴和體面,要求條約中作出這樣的規定,但這并不是因為葡萄牙人有此必要,因為中國境內的所有主敎區都已交給‘佈敎總會’主持,它在所有各開放的通商口岸都已興建了敎堂,所以預計葡萄牙人不會也不宜於在那些地方建立自己的聖殿,儘管有神甫、錢財和願望去這樣做。即使在依照宗敎事務條約(Concordata)屬澳門主敎區管轄的廣州,‘佈敎總會’也在興建一座大敎堂,彷彿根本就沒有此項宗敎事務條約……”。載於《文獻集》之2,1861年4月26日葡萄牙全權代表致外交大臣文書。

(35)參見阿列桑往雷·埃爾庫拉諾:<敎皇極權主義反動派在葡萄牙以及2月21日的宗敎事務條約>,載於《從遠方到中國。在葡萄牙史學和文學中的澳門》,澳門文化司署,Ⅱ,頁399-446。關於同梵蒂岡關係問題的處理,見大衛·桑派約·迪亞斯·巴拉塔:《葡萄牙政府與1848-1870年敎廷危機》,里斯本,1979年,關於澳門主敎的問題及其對那被錯誤地稱為“果阿分裂”的事件的參與,詳見安東尼奧·達·西爾瓦·雷戈:《葡萄牙在東方的宗敎主保權及其歷史(1838-1950)》,里斯本,葡萄牙歷史學院,1978年,及文德泉《澳門及其敎區》,第二卷,<澳門歷任主敎及署理主敎>,澳門,官印局,1940年,頁403-433中的馬主敎的生平簡歷。早在1848年,當托馬爾伯爵同敎皇代表開始談判時,馬主敎,作為澳門的主敎,就被徵詢過有關宗敎主保權的意見。經過北京與南京的當選主敎提出意見與批評,該答覆於1848年8月25日發出,這是一份有關在華傳敎團狀況的極為有意義的文件,現在東坡塔國家檔案館,外交部部份,海軍與海外部來往文書,第387箱匣,海外部致外交部1848年12月9日文書附件。一些有意義的理由陳述,也可以見諸卡洛斯·若澤·卡爾德拉:《有關各傳敎團及基督敎的狀況的思考》。關於這問題在葡中條約談判期間的情況,請參看上註。

(36)參見費正清:《中國沿海的貿易與外交》,頁414。同樣的意思,也見諸基馬朗伊斯總督有關香港新敎當向的立場的評論,載於他給海外部的文書,現藏於海外歷史檔案館,第二部分,澳門,1852-1853年箱匣。

(37)頒給伊西多羅·弗朗西斯科·基馬朗伊斯的全權證書,外交部檔案,L.331/全權證書類,1853年6月15日,頁149-150,發表示《文獻集》之2,文獻1。

(38)西爾維拉·平托於1843年初收到的訓令,不是來自里斯本,而是來自印度總督府。而1843年8月來自里斯本政府的訓令頒發給西爾維拉·平托任命他為王室特使時,他已離了澳門總督之職。參見安東尼奧·瓦斯孔塞洛斯·德·薩爾丹雅的上引《“一個有待重新鑄造與重新創造的居留地”……》。

(39)市政廳1849年10月26日致海外部文書(由古拉爾特、勞倫索·佩雷拉、安東尼奧·卡洛斯·布朗當、I,若澤·德·弗雷塔斯、若澤·弗朗西斯科德·奧利維拉、曼努埃爾·佩雷拉簽署),大現藏於海外歷史檔案館,第二部,澳門,1849年箱匣。

(40)“……該全權證書附有1843年曾下達給樞密官阿德里昂·阿卡西奧·達·西爾維拉·平托的訓令的三份副本,目的是讓我在談判中以這些訓令為準,但應按照情況的要求,加以變通”,載於澳督1853年9月4日致海外部文書“機密C”,藏於海外歷史檔案館,澳門,第二部,1852/53箱匣,發表於《文獻集》之2,文獻3。條約草案及下達給西爾維拉一平托的訓令,附在本論著之後。

(41)澳督1853年9月14日致海外部文書“機密C”,海外歷史檔案館,澳門,第二部,1852/53箱匣,發表於《文獻集》之2,文獻3。1854年訓令一直沒有實際使用過。基馬朗伊斯一直要求給他新修訂的訓令,但直到1859年才給他下達。

*António Vasconcelos de Saldanha,葡國里斯本技術大學社會與政治科學高級研究所敎授,葡中政治關係領域之研究者。