各民族的文化在廣泛交際中常獲飛躍發展的動力。中國漫長的封建時代,曾有過跟世界文化的斷續交流。回顧歷史上最活躍的發展期,恰是在“華夷爭雄”、“戰國亂世”、“鑿空西域”、“鴉片戰爭”等歷史轉折關鍵時期之後。從古代向近代的嬗變,實得益於新生資本主義的推動:當中國緩慢地發展到明朝中葉,因市民階層的繁榮而醞釀出資本主義萌芽,商業經濟的興盛促成了鄭和遠航的壯舉,當時對海外交際,中國是採取主動行為。此後不久,歐洲資本主義進入了世界性殖民時代,葡、西、荷、意、英、法、普等國先以傳教士向東方投石問路,繼而用“堅船利砲”侵略,從貢禮通商到炮轟強佔,勢如浪潮叩岸,直至決堤泛濫。明季興旺的商貿遠交,到清朝因排外閉關而自築藩籬,終被列強砸開排闥而入,內因在外因催化下釀成巨變。三百多年來,往往南方得風氣之先,繼而東部口岸開放,降至今日,從深圳特區開放到上海東方明珠的輝耀,此中似有某種規律可尋。香港回歸後,澳門也即將回歸,歷史上西方資本主義科學文化的東傳,澳門實是最早崛立的橋頭堡。澳門和上海更有特殊因緣,研究歷史經驗應可獲有益的啟示。

徐光啟與西學東漸

明成祖朱棣永樂元年(1403)派宦官侯顯出使西域,從此宦官任使節成為慣例,後有馬彬、李興出使爪哇、蘇門答臘、暹羅,尹慶出使滿剌加、柯枝。

永樂三年(1405)鄭和第一次出使西洋。鄭和是雲南人,幼年入宮當太監,小名三保(寶),後人稱“三保太監下西洋”。當時中國習慣將南海以馬六甲海峽為界,分稱東洋、西洋,鄭和的遠洋航海七次活動都是從上海附近的長江口啟航的,持續三十年,直到1433年才結束。前三次主要活動於東南亞和印度次大陸,後四次則延伸到波斯灣乃至非洲東岸,不僅擴大了中國外交、外貿的空間,並使中國跟世界的交際從陸路為主轉為以海路為主。為配合外貿新發展趨勢,明朝政府於1405年在廣東建立“來遠驛”和“懷遠驛”,並任命宦官領浙江、福建、廣東的“市舶司”,更設立了“交趾雲南市舶司”。由於國威遠揚,在遠航途中遇有阻撓,鄭和甚至可以俘擄錫蘭王、蘇門答臘王回國,中國皇帝也曾封立交趾和蘇門答臘國王。菲律賓等國的國王則曾親來中國朝覲。

當時,歐洲資本主義的帶有政治使命的商人也早已來到中國活動,但主要目的仍是用“貢禮”方式求得通商。例如1516年葡萄牙特使斐斯特羅首次來華通禮,翌年就有葡萄牙船前來請求通商,明朝政府不允許。1520年明武宗正德十五年“佛郎機始遣必加丹末等卅人入貢”,皇帝接見了,1521年卻下令驅逐葡萄牙人。〔按:佛郎機原是法蘭克人Franks之譯音。中古之世,法蘭克統一歐洲西部的拉丁諸族之地,聲名傳播。到明朝有葡萄牙人及西班牙人來中國通商,中國人就稱之為“佛郎機”。〕葡萄牙商人祇能在廣州灣小島上伺機停泊休整,並到廣州、香山等地從事黑市買賣,習慣於睜一眼閉一眼的廣東地方官僚實際已默認這些私自居留的歐洲人,祇求相安無事,尚可獲取額外利益,通稱之為“蕃客”。

1508年明武宗正德三年時,位於今日馬來半島西南的滿剌加派使臣端亞來朝貢。到1511年滿剌加就被葡萄牙佔為殖民地。後來,葡萄牙佔領了呂宋(菲律賓第一大島),原本呂宋跟中國有傳統交誼,此後中國人常把吕宋跟葡萄牙的商船混稱。到1535年明世宗時,留居在廣州灣的葡萄牙人已形成一股勢力,他們通過向廣東都指揮黃慶行賄利誘,以求達到“租借”澳門的目的。

葡萄牙人在澳門站住腳跟後,興建敎堂、醫院及各種商貿設施,除直接的商務活動外,主要是藉天主敎傳敎活動開始向中國內地滲透,於是澳門成了西方文化向中國傳播的橋頭堡。

耶穌會是天主敎中為維護敎皇權威、反對宗敎改革而在1540年成立的敎派,這一敎派組織倣傚軍隊編制,有嚴密的紀律。耶穌會傳敎士滿懷宗敎熱忱,“為基督征服全世界”的獻身信仰促使他們不畏艱險,奔向世界各地去傳敎,為達目的,不擇手段。他們憑藉先進的科技知識,採取興辦敎育、治病施藥等手段獲得異族群眾的好感,善用靈活通俗的方法爭取各族群眾的認同。為了打開中國局面,以利瑪竇為代表的傳敎士先到澳門落腳,努力學會中文漢語,身穿儒服,摹習中華禮儀,結交達官仕人,擴大影響。他結交和依靠的中國有識之士中,以徐光啟最為傑出。

明代的廣東和江南是受西方文明影響較早的地區,也是中國資本主義萌芽之地。徐光啟是江南松江府人,後寓上海。據他自撰<先祖事略>可知,其高祖是當敎官的讀書人,頗有田產。到曾祖徐珣時“以役累中落力耕於野”,是擁有不多田產的小地主。在祖父徐緒時轉業經商,到父親徐思誠時家道重振而“肆業於學”。所以徐光啟自幼對農業和經營之道都有所瞭解,並能專心讀書求仕,中年為官後即致力於發展生產和扶植文化。明萬曆二十四年(1596)徐光啟迫於生計而有兩廣之行,他在赴廣西潯州時經過廣東韶關,遇到了西方傳敎士,引起他的思考。他在浙、贛、粤、桂考察民情社會而返。後來他在《農政全書》中提到這番經歷時説:“余生財賦之地,感慨人窮,且少小遊學,經行萬里,隨事諮詢,頗有本末。”可知他是一貫以經世強國為志而曾作多方探索。到1603年,他已四十二歲時由葡萄牙傳敎士羅如望主持接受洗禮而成為天主敎信徒,終身跟傳敎士們保持密切交往。

1604年徐光啟參加甲辰會試成為進士,命運大轉變,又考選為翰林院庶吉士成為皇帝的諮詢官。他自述思想的變化道:“常學聲律,工楷隸。及是,悉棄去。習天文、兵法、屯、鹽、水利諸策,旁及工藝、數學務可施用於世者。”即從習文求仕轉向了治國實務。而對這些“應用科學”,他主要是向西方傳敎士學習的。可以説,徐光啟受洗入敎和應試為官一樣是嚴肅的人生追求。

許多歐洲傳敎士經澳門轉入大陸活動,1563年前,不少傳敎士因不通中文祇得滯留於澳門附近活動。後來敎會派來了四名到澳門學漢語、寫中文和學習中國文化的意大利傳敎士,他們是范禮安、羅明堅、巴范齊和利瑪寶,其中利瑪竇的業績最為著名。

利瑪竇生於意大利(1552-1610),青年時受過很好的敎育,博學多能;三十歲時受耶穌會之召來到澳門,很快學通漢語中文。他認識到天主敎和西方文化跟中國固有文化差距很遠,為使傳敎順利,他致力於“西學中國化”,穿華服、行華禮,並從中國經典中尋求相似之處以便“引經據典”證明西學與天主敎的合理性。他從澳門轉肇慶、韶州到南京,再由南昌轉至北京,所到之處,散發洋書,宣講敎議,廣泛交際,發展敎徒,六年內經他施洗入敎者四十餘人。他還結交儒士和公卿大夫,通過刑部尚書、戶部尚書和徐光啟、李之藻等擴大影響,並求見了皇帝,後被委任官職,在此背景下幹了許多有益的事,介紹西方文化並宣傳敎義。到1610年利瑪竇去世時,中國受洗入敎的天主敎信徒已有二千五百人。

徐光啟青年時代經過坎坷生活,具有豐富閲歷而入敎,傳敎士介紹的西方先進科學文化擴大了他的胸襟和眼光。他當官後致力於富國強兵的實踐,重點是憑藉天文學修曆以利農;為強固邊防而研究軍事,他主張既加強海防邊防又擴大外貿;他撰寫《農政全書》,推廣科學種田,並在家鄉松江、上海和在天津購田,親自搞了數十年的大規模農業實驗;還為搞活全國財政和物資流通提出查核邊餉與改進漕運的建議。徐光啟能清醒地看到中國在科學技術方面的落後,花了很多精力學習和介紹西方的數學、天文、曆法、農業、軍事科學。但他並不迷信西方,他的學習目的很明確:“欲求超勝必須會通;會通之前,須先翻譯。”也即學習的目的是要趕上並超過西方,對傳敎士們的友誼並不妨礙徐光啟對西方殖民行徑的警惕。明朝天啟初年,荷蘭人侵佔台灣,久留不去,時人呼為“紅毛夷”。不久,荷蘭人又據澎湖、犯漳州、襲廈門,並企圖佔領澳門。徐光啟深以為憂,他在<與吳生白方伯書>中説:“近聞紅毛聚眾,欲刧取濠鏡。若此夷得志,是東粤百季之患,亦恐禍不僅在越東也。”由此亦可看出,徐光啟對劍拔弩張的荷蘭入侵者和以傳敎商貿為主的葡萄牙人是區別看待的。他加入天主敎固然是中年彷徨中尋求心靈寄托,當官之後保持與傳敎士交往則主要是藉西方先進科技文化實現強國富民的理想。晚年,在徐光啟影響下,他的親屬朋友有不少人成了天主敎徒,並在上海造敎堂,興實業,辦公益,建書院,在傳播文化、培養人材和促進中國的國際交流上發揮了巨大作用。至今,上海還留下不少徐光啟介紹西方科技文化和宗敎的遺蹟。

吳歷的澳門緣

二百七十年前,著名畫家吳歷被安葬在上海南門外的耶穌會墓地。他以自己獨特的半生活動促進了上海和澳門的情誼,十分值得我們懷念和深入研究。

吳漁山學道澳門大三巴

中國畫·澳門博物館展品 澳門歷史博物館辦公室提供照片

吳歷原名啟歷,號漁山,江蘇常熟人,生於1632年(明崇禎五年)。祖居常熟城北,當地有古蹟“言公井”,據康熙常熟縣志載:“墨井在常熟縣治北二百九十步子游宅內,一名言公井,水如墨汁,(……)又稱聖井。”子游是孔夫子弟子,有聖名。吳歷是明朝都察御史吳訥的第十一世孫,累世業儒。吳歷早年因仰慕子游而自號“墨井道人”,別號“桃溪居士。”吳漁山是清初傑出的山水畫家,跟當時的盡家王時敏、王鑑、王翬、王原祁、惲壽平齊名,世稱“四王吳惲”,又稱“清六家”。吳漁山不僅畫得好,詩書功底亦很深厚,為人誠篤,澹泊名利,忠於信念。青少年時,因是明朝官僚家庭後裔而早年喪父,家道沒落,他祇能賣畫謀生。李杕在<吳漁山先生行狀>中説:“以畫之可取潤以奉母也,尤致力於丹青。”由於他是明朝遺少,在清初懷有憤激感慨而又壓抑之情,因文字獄的禁制祇能在繪畫題辭中曲折表達:“晉宋人物意不在酒,託於酒以免時艱;元季人士亦借繪事以逃名,悠然自適老於林泉矣! ”吳歷早有遁世之念:“隱居祇在一舟間,與世無求獨往還;遠放江湖讀書去,還嫌耳目近青山。”三十一歲時,他最親近的母親和妻子相繼逝去,吳歷趨於消極,頗留心於佛敎。不過這時思想仍跟政治有關連:1662年康熙登基為皇帝時,明朝政治力量尚未被消滅,各地反清起義仍在繼續。荷蘭人雖然在1641年即霸佔了臺灣,到1661年郤被鄭成功驅逐,於是1663年荷蘭遣使到北京約請清兵合攻駐守廈門的鄭經。這種利用中國民族矛盾攫取殖民利益的陰謀果然得逞,荷軍和清軍迫使鄭成功義兵退守臺灣。不久,明末桂王(年號“永歷”)被吳三桂殺死,明魯王遠死臺灣,遺民們寄以厚望的民族英雄鄭成功也在台灣去世。吳歷在國難家喪交迫下思想趨於消極。他在《墨井詩鈔》中有<無端次韻>一類詩:

十年萍跡總無端,慟哭西臺淚未乾;

到處荒涼新第宅,幾人惆悵舊衣冠。

江邊春去詩情在,塞外鴻飛雪意寒;

今日戰塵猶未息,共誰沉醉老漁竿?

在<讀西臺慟哭記>中更説:

風煙聚散獨悲歌,到處山河絮逐波。

最是越中堪慟處,冬青花發影嵯峨。

於是他懷著沉痛消極的心情逃避現實、寄情書畫:

一夜西風動碧林,故山不負臥雲心;

此身祇合湖天外,水闊煙多莫浪尋。

他常到虞山破山興福寺跟好友默容和尚談禪參佛,尋求寄托。但是到1672年(康熙十一年)默容和尚圓寂,吳歷十分哀痛,卻終於未入佛門。這時,吳歷已跟天主敎耶穌會士有了交往,並且,很可能在四十四歲時已加入天主敎。上海博物館藏有一幅吳歷的代表作<湖天春色圖>,作於1676年(康熙十五年),從題辭看,是贈予一位名“幬函”的天主敎徒的。跋中提到一位“遠西魯先生”,就是指比利時籍耶穌會敎士魯日滿。吳歷和魯日滿是好朋友。到1681年(康熙二十年)吳歷已五十歲了,他皈依天主敎的心念已決,就跟隨西敎士柏應理到澳門去修習天主敎,這實際是思想反復鬥爭的結果。他在澳門時期,鄭成功之子鄭經被清兵荷蘭人打敗,死於臺灣,吳三桂在雲南搞的“三藩反清”也被撲滅。吳歷精神很苦悶,他在澳門曾畫了一幅<白傅湓江圖>寄給好友許青嶼(此畫現藏上海博物館),題辭有:“逐臣送客本多傷,不待琵琶已斷腸,堪嘆青衫幾許淚,令人寫得筆淒涼”之句,透露出吳歷借白居易詩意抒發抑悶之思。他在收於《三巴集》的<嶴中雜詠>裡流露出思戀故鄉和兩個兒子的苦悶:“何事雲遮關下路,來看恐起憶歸心”、“每嘆秋風別釣磯,兩兒如燕各飛飛;料應此際俱相憶,江浙鱸魚先後肥。自註:是時稚兒在武陵。”

既然上海已有耶穌會敎士活動,吳歷並有耶穌會士好友,他為甚麼離鄉別雛遠赴澳門去求敎呢? 這跟澳門的特殊歷史地位有關係。明朝弘治元年(1488)閩潮商賈在澳門建造媽祖廟(又稱“娘媽廟”),到葡萄牙人初來時就在媽祖廟附近靠岸停泊,並據土人發音稱之為“馬交”(Macau)而衍為“澳門”葡語定名。葡萄牙商人在澳門停居並開展商貿活動後,粤、閩、浙等省商人紛紛聚往澳門,到1564年龐尚鵬稱:“其通事多漳(州)、泉(州)、寧(波)、紹(興)及東莞、新會人為之,椎髮環耳,效蕃衣聲音。”澳門逐漸成為廣州灣外貿重鎮。雖然同是向遠東殖民的歐洲國家,荷蘭依仗堅船火炮強行侵略,並利用勾結清兵鎮壓鄭成功義軍以牟利。葡萄牙亦是被荷蘭欺凌的對手,葡萄牙對中國則主要採用耶穌會士傳敎和商業手段發展勢力,這比較容易博取華人的好感。成立於1567年的澳門敎區是天主敎在遠東的傳敎基地,當時澳門敎區實際兼管珠江三角洲六縣的傳敎事務,從羅馬敎廷派往中國大陸的傳敎士也多到澳門停駐作深入大陸的準備。1594年12月1日在澳門建立了聖保祿神學院,這是天主敎在遠東建立的第一所神學院,當地中國人習慣稱之為“三巴寺”。從1567-1807年間,在聖保祿學院(包括其前身修道所)進修過的著名者有利瑪竇、衛匡國、湯若望、南懷仁、鄧玉函等,他們都是早期的漢學家,不少人精通當時歐洲先進的科學技術,後來入京以觀星修曆邀寵,藉此傳播了天主敎,也傳播了歐洲文化,促進了中國與歐洲的交流。1645年,聖保祿學院把培養的澳門少年鄭瑪諾派往羅馬深造,他可算中國最早的赴歐留學生。聖保祿學院招收了一批中國少年入學,堪稱早期的西式敎育嚐試。其中有來自上海郊縣華亭的陸希言,後來陸希言著有《聖年主保單》二卷、《億説》一卷、《周年主日口譯》鈔本兩卷,及<墺門記>等著作文章,後者是研究澳門發展的可貴史料。

吳歷(湖天春曉圖)

從17世紀中葉起,澳門敎區開始有計劃地選拔中國學生赴歐留學,這項工作由聖保祿學院在學員中挑選,也另由傳敎士到各省敎徒中挑選,先推薦到澳門敎會集中培訓,再擇優派往歐洲。中年信敎的吳歷正是由好友柏應理等推薦提攜而到澳門去進修天主敎義的,他在聖保祿學院以五十歲的年齡跟十多歲的少年們一齊學習,不僅學習敎義,還須學習西方語言文字,其難度是須有特殊毅力方能堅持到底的。我很懷疑吳歷本願是遠赴歐洲修道,祇因年老而未成行。他在<嶴中雜詠>二十九首寫道:

西征未遂意如何? 滯澳冬春兩候過。

明日香山重問渡,梅邊嶺去水程多。

自注:柏先生約予同去大西,入澳不果。

在送走柏應理後吳歷有詩道:

風舶奔流日夜狂,誰能穩臥夢家鄉?

計程前度太西去,今日應過赤道旁。

自註:計柏先生去程應過赤道。

此詩不僅祝福朋友,也是自己神往的寫照。大約也因此後來有人訛傳“吳歷去過歐洲”。

澳門敎區的耶穌會士從16世紀末便開始翻譯中國的古典經籍,並介紹中國的儒學去西方。澳門也成為大量“西洋奇器”傳入中國的轉輸點,當時記錄下的有玻璃屏風、玻璃杯、玻璃壺、玻璃燈及各種光學儀器:照射鏡、千里鏡、顯微鏡、大字鏡、照字鏡等。眼鏡曾引起中國書生的驚嘆:“西域傳奇製,昏眸得暫清! ”(例如,南京博物院即藏有清代學者畢沅所用的眼鏡。)鐘錶、手錶從澳門傳來後,引起廣州、蘇州工匠的倣造,形成不同風格流派,享譽全國,今日故宮鐘錶館即藏有許多舶來品和廣式、蘇式鐘錶實物,工藝之精令人讚嘆。美洲的煙草、番薯也經澳門傳入,很快在中國普遍栽種,到明末徐光啟還親自研究栽種番薯並寫成專書。

歐洲的建築、繪畫、音樂也從澳門傳入並產生很大影響,至今屹立在澳門的“大三巴牌坊”就是珍貴的“三巴寺”(聖保祿寺)遺物。這是一座具有16世紀典型巴洛克(Baroque)風格的建築,雖巳經歷四個世紀的風雨,仍顯莊嚴高貴,氣勢宏偉,生氣勃勃,富有動感,那繁縟的分割組合、龕柱交織的凹凸頗具視覺衝激力,注重光暗的效果、擅長於表現強烈的感情色彩,都是典型的巴洛克手法。以魯本茲(Rubens)為代表的巴洛克藝術正是殖民主義時代東方文化啟迪下的歐洲新發展,這是繼文藝復興以後,歐洲文藝踔厲風發,向全世界擴張時的思想觀念的表露,也是中國人接受近代歐洲文明所見的新奇創造。

明代萬曆年間由耶穌會士羅明堅攜來的耶穌和聖瑪利亞像,以及後來的風景畫、紙畫(水彩)、皮畫(油畫)、玻璃器具類,都強調明暗立體空間與質感、實感的表現,西方人物畫“其貌如生,身與臂手儼然隱起幀上,臉上凹凸處,正視與生人不殊。”(顧起元語)西方風景畫“其樓臺宮室人物從十步外視之,重門洞開、層級可數,潭潭如第宅,人更眉目宛然。”當時的傳敎士畢方濟著有《畫答》一書,影響了莽鵠、丁允泰、丁瑜、焦秉貞等畫家。吳歷作為清代傑出的畫家,歷來被評為受過西洋畫的影響。當然,吳歷跟天主敎關係如此深,他也確是見過不少西洋畫,但從他留下不多的畫論看,他對西洋畫保持着清醒的評價,並未因受影響而放棄傳統的中國畫觀念。吳漁山到澳門前已是成熟的中國山水畫家,面對西洋崇尚視覺實感的繪畫,吳歷仍堅持中國傳統的以意取神標準。例如他在《墨井集》<嶴中有感>一詩正面論藝云:

畫筆何曾擬化工,畫工還道化工同;

山川物象通明處,俯仰乾坤一鏡中。

而在《墨井集》卷四中更從澳門風土民俗論及中西畫風的差異:

嶴門一名濠鏡。去嶴未遠,有大西小西之風焉。其禮文俗尚,與吾鄉倒行相背。如吾鄉見客,必整衣冠;此地見人,免冠而已。若夫書與畫亦然:我之字,以點畫輳集而成,然後有音;彼先有音而後有字,以勾劃排散,橫視而成行。我之畫,不取形似,不落窩臼,謂之神逸;彼全以陰陽向背形似窩臼上用工夫。即欵識:我之題上;彼之識下。用筆亦不相同,往往如是,未能殫述。

當然,雖然在畫理和觀念上,作為成熟的畫家,吳漁山堅持傳統未捨;但在具體畫法上,由於他對西洋畫的深刻理解而確有吸收西法之處,例如<湖天春色圖>在平遠的構圖法基礎上,近中遠三層柳樹表現的空間充滿春色明艷的光感,那迂曲斜行的小徑右側純用芊草組成蒙茸空遠效果,而左側層層水草富有逆光視感。近景五隻鵝並不用輪廓勾線,而以白粉與淺色墨彩組成,僅在頭喙部點墨提神。尤其是用傳統點葉法分組畫成的楊柳樹郤飽含空靈的逆光感覺,此類技法深刻影響了西洋油畫,在羅可可(Rococo)風格的華托(Watteau 1684-1721)和布歇(Boucher 1703-1770)等畫家作品中都有類似表現。而在另一幅吳歷作於康熙十二年的<倣李營丘雪霽聚禽圖卷>(現藏日本)中,實際並非李營丘的技法,而是明顯具有西洋畫光暗立體視感的追求。

吳漁山在澳門學習天主敎並正式當了司鐸(傳敎士),雖然宗敎活動妨礙了他的繪畫創作,但他始終是用畫家的眼光觀察與想象世界的:

墨井道人年垂五十,學道於三巴。眠食第二層樓上,觀海潮度日,已五閲月於兹矣。憶五十年看雲塵世,較此物外觀潮,未覺今是昨非,亦不知海與世,孰險孰危。索筆圖出,具道眼者,必有以敎我。

可惜此圖已軼,否則,倒是滬澳深情的最佳物證。

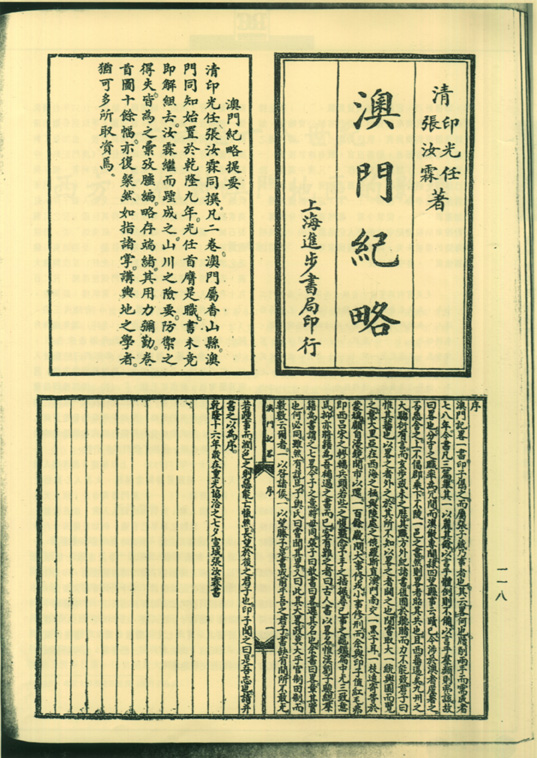

印光任與《澳門紀略》

清朝乾隆九年(1744)在澳門正式設立海關機構,鎮守官稱為“廣州府海防軍民同知”,官衙駐紮於前山寨(距澳門三華里)。首任同知是上海寶山縣人印光任。他文武韜略兼備,政績出色,捍衛了中國的尊嚴,並留下《澳門紀略》一書,記述澳門發展梗概,頗具史料價值。

據清代著名詩人袁牧(子才)所撰<廣西太平府知府印公傳>謂:

雍正四年(1726),世宗憲皇帝詔天下督撫,各舉孝廉方正之士。江蘇布政使張公坦麟以寶山廩生印公應詔。制府尹文端公一見大奇之,具疏特薦。奉旨發廣東以知縣用,初署高州石城縣,實授廣寧,調高要(肇慶),再調東莞。所到之地,捕盗殺虎,去其害民者,修學校,設書院,拔其俊秀。不逾年,民間外户不閉,人文蔚興。

印光任並不以本縣治安為局限,他很注重全局:

乙卯(1735)四月,黔省(貴州)古州(榕江)苗叛,公趨告於制府鄂公曰:黔省軍興,東南兩粤宜為聲援。但用兵須神速,如雷霆震駭之,可不戰而服。鄂公以為然,即命參將楊某發所部介士,鳴鼓張旗而往,群苗果漬。鄂公歎曰:“印令不止循吏,竟是將材! ”

印光任在東莞當縣令時有威名。東莞是面臨珠江口的軍事重鎮,“兩戒之守,以虎門為限”,至今有著名虎門炮台遺址。癸亥年(1743)六月颳大風,“有二巨舶進虎門,泊獅子洋,鬈髪猙獰,兵戒森列,莞城大驚。制府(策楞)欲興兵彈壓。布政使富察託公(庸)笑曰:‘無須也,但委印令(光任)料理,抵精兵十萬矣。’”印光任果然有獨到見識,他不用一兵一卒,祇帶一名翻譯乘小舟前去説降。先摸清情況:原來是英吉利人和呂宋(荷蘭人)仇殺,俘擄了五百名荷蘭人,返程遇風飄入廣州灣時已蓬碎糧竭,正下碇修船。五百名荷蘭人向印光任呼號求救。這本來是兩個殖民國家鬧矛盾,卻跑到中國境內來惹事,中國應當維護海防主權又不值得為此動武,於是印光任設計:先掐斷糧食供應,再藏匿技術工匠不予修船,英國人窘急無計,祇得推出負責首領叩關求見。印光任敎諭英國人:天朝外交主張和平共處,厭惡打仗,如果英方能交出五百俘虜聽中國處置,中國就提供糧食並派匠人幫助修理蓬桅,送英人回國。英方被迫按印光任提出的條件執行,不僅緩解了英荷矛盾,並維護了中國海防權威。此事匯報到北京,雍正皇帝認為印光任“馭遠人深得大體”,十分滿意,就命令在澳門添設“廣州府海防軍民同知”,讓印光任榮陞此職,該衙於前山寨。

不久,法蘭西人到澳門貿易,英國人又派出六艘船尾隨欲刧奪法國財物。印光任獲得情報命領水員引導法國船繞行進虎門隱蔽,親自駕戰艦督水師出海召來英國首領訓斥:“你們如敢傷法國人,就拿在黃埔的英國人抵償,如敢搶法國財物,就用商行的英國貨賠償! ”遂震懾了英國的海盗行徑。如此大勇大智,被讚為“當是時微公逆折之,(……)則二國交兵而中華亦受其跆藉。(……)終公之任,海面蕭然! ”

到乾隆十一年(1746)印光任因公落職,到北京觐見皇帝,奉旨仍到廣東補用,順道返上海寶山老家省視祖墳,跟兄弟泣別時“悽愴傷懷,有林泉終老之思”。廣東總督恰路經蘇滬,仍要求印光任再到廣東當了“南澳同知”,後陞調廣西慶遠府知府,再調任太平府(在今南寧欽州之間),以二千石官秩退休。印光任字黼昌,號炳巖,為官清廉,口碑甚佳,致仕之日,群眾攀轅相送,返回上海寶山故鄉時“囊橐蕭然”,晚年常散步田野,閒話桑蔴,與農村耆老交友,恬淡頤養,被譽為“孝於親,信於友”的長者。他在廣東廣西任職數十年,尤其對鞏固澳門海防和親睦外邦的和平相處貢獻特大,卒年六十八歲。

《澳門紀略》上卷<形勢篇>論澳門之名曰:

濠鏡澳之名,著於《明史》。其曰澳門,則以澳南有四山離立,海水縱橫貫其中成十字,曰十字門,故合稱澳門。或曰:澳有南臺北臺,兩山相對如門云。

可知澳門得名之由始終是不曾確證的傳聞。在《澳門紀略》附圖上雖把橫琴、蒲台等島畫成夾峙十字形,跟今日探測地圖卻不符合。在明末清初澳門海防重地在前山,前山寨始設於明朝天啟元年(1621)稱“參將府”,到康熙三年(1724)改為“副將府”,不久改為“左營都司”,至乾隆九年(1744)改建為“廣州府海防同知署”。就在明朝天啟元年在澳門前山設參將府時,荷蘭人建立起“東印度公司”並侵略到臺灣島,開始了歐洲殖民者向中國的直接行動,陸續有歐洲船商來到廣州灣並卜居於澳門各島嶼。明朝萬曆二年(1574)在前山通澳門的唯一沙堤“蓮花莖”上設立關閘,控制澳門對外通道。此時由於各國蕃人留居澳門漸多,就把明代設立的“提調備倭巡緝行署”改為“海關監督行臺”。由此可知以前主要為防日本海盗(倭冠),至此則擴大為正式海關。當時僱傭的“商儈傳譯買辦諸雜色人”多數是福建人,而工匠、販夫、店戶則多數是廣東人。他們大抵是租賃夷屋而居的臨時居民,後來逐漸形成聚落街市。關於“夷屋”和街市,<官守篇>謂:

唐宋以來,諸蕃貢市領之市舶提舉司,澳門無專官也。〔明〕正德末,懲佛郎機頻歲侵擾〔指西班牙、葡萄牙人〕絕不與通。嘉靖初禁絕蕃舶。〔嘉靖十四年(1535)葡萄牙人向都指揮黃慶賄賂而獲舶舟濠鏡的權利,但須每年交税金兩萬。〕澳之有蕃市,自黃慶始。三十二年(1553)蕃舶托言舟觸風濤,願借濠鏡地,暴諸水漬貢物。海道副吏汪柏許之。初僅茇舍,商人牟奸利者,漸運瓴甓榱桷為屋。佛郎機遂得混入,高棟飛甍,櫛比相望。久之,遂專為所據。蕃人之入居澳,自汪柏始。

從上文可知,葡萄牙人是採取賄賂和蒙混辦法獲得在澳門的居留權,比英國人和日本人用海盗式的武裝強佔較聰明些,當時主要敵人仍是日本海盗。嘉靖四十二年(1563)“總督張嗚岡檄令驅倭出海,因上言粤之有澳夷,猶疽之在背也。澳之有倭賊,猶虎之傅翼也,今一旦驅斥,不費一矢。(……)惟是倭去而蕃尚存。”明朝萬曆時“蕃夷之來日益眾”,到嘉靖晚期,為加強管理,在“中路雍陌營設參將府(……)又就其聚廬中大街中貫四維各樹高柵,榜以‘畏威懷德’,分左右定其門籍”,正式建立了戶籍管理制度,並跟蕃夷勒石定禁約。禁約內容包括:不准畜養倭奴(“凡新舊澳商,敢有仍前畜養倭奴、順搭洋船貿易者,許當年歷事之人前報嚴拿,處以軍法,若不舉一併重治。”);不准買賣人口(“凡新舊夷商,不許收買唐人子女,倘有故違舉覺而佔恡不法者,按名究追,仍治以罪。”);禁止兵船編餉(“凡蕃船到澳,許即進港,聽候丈抽,如有抛泊大調環、馬骝洲等處外洋,即係奸刁,定將本船人貨焚戮。”);禁止接買私貨(“凡夷來貿貨物,俱赴省城公賣輸餉,如有奸徒潛運到澳與夷,執送提調司報道,將所獲之貨盡行給賞首報者,船器沒官。敢有違禁接買,一併究治。”);禁止擅自興作(“凡澳中夷寮,除前已落成,遇有壞爛,准照舊式修葺。此後敢有新建房屋添造亭舍,擅興一土一木,定行拆毀焚燒,仍加重罪。”)。從禁令看,雖然查處十分嚴厲,但對按章納税遵紀守法的商人仍是歡迎的,反映明朝海防的權威未失,尚能維護國家尊嚴。“終明之世無他虞”。書中還提及:

先是有利瑪竇者,自稱大西洋人。居澳門二十年,其徒來者日眾。至國初〔清初〕已盡易西洋人,無復所為佛郎機者。順治四年設前山寨,參將領之。(……)康熙(……)時嚴洋禁,寨宿重兵。而蓮花莖一閘(……)每月六啟,文武官會同驗放畢,由廣肇南昭道馳符封閉之。七年,副將以海氛故,請移保香山。(……)二十三年(1685).,海宇大甯,弛洋禁。五十六年(1717)禁商船出貿南洋。明年(1718)復以澳夷及紅毛諸國非華商可比,聽其自往呂宋、噶囉吧,但不得夾帶華人,違者治罪。

由上可知,清初澳門和廣州灣外貿是反復開禁的,但主權仍牢牢掌握中國政府手中。不過清初澳門附近的海禁形勢實際受到整個政局的制約,歐洲各國在中國也因爭奪利益而矛盾重重。荷蘭人在明朝晚期已佔據了台灣島,並謀向大陸發展勢力。清朝初建,致力於消滅晚明政權和鎮壓各地的民眾反抗,在逼使明朝末代皇子蹈海自盡後控制了廣州灣。順治十七年(1660)清兵攻打廈門被鄭成功拒退,鄭成功因廈門地偪難以周旋,遂渡海驅逐荷蘭人而進駐台灣。荷蘭人是在1641年打敗西班牙而獨佔台灣的,被鄭成功逐出後轉而在1663年遣使到清廷約請合攻駐留廈門的鄭經。清軍派耿繼茂、施琅會同荷軍攻佔了廈門。在此之前,1653年荷蘭謀入廣東通商被葡萄牙人所阻,兩國商人結冤。1657年台灣郭懷一起義反對荷蘭統治。當荷蘭人爭取到昏庸的清朝支持共同鎮壓鄭成功和台灣民眾後,也加強了對澳門葡萄牙人的磨擦。在印光任的《澳門記略》中記載道:“先是紅夷(荷蘭)、英吉利者,頻年與呂宋挑釁外洋。(雍正)八年(1730)六月,呂宋兵敗,紅夷將歸獻俘,被颶飄二戈船入獅子洋。紅夷素剽賊,明時屢入粤求市,恃其巨礮,. 發之可洞裂石城,震數十里,即世所傳“紅夷炮”者。時遠邇驚詫。(……)東莞令奉檄往勘,至則諸夷以饑乏乞濟。其酋安心意珠狡黠,(光任)反復開陳大義,安心悟,釋呂宋俘,由澳門伺便還國,凡二百九十有九人。然後為之給廪餼,葺帆櫓,嚴周防。(……)明年六月,偵報(……)有紅夷三舶,(……)不數日又有三舶至。(光印)調集巡海舟師分布防範。(……)俄而弗郎西來告亟,(……)會薄暮,西南風作,弗郎西三船疾駛入口。紅夷計拙,乃逡巡罷去。弗郎西即佛郎機,呂宋其屬夷也,世與紅毛雠。”(按:佛郎機即指葡萄牙,紅毛即指荷蘭)當時印光任採取一視同仁的原則、禮尚往來的策略:對和平通商的葡萄牙商人保護進關;對武裝威脅的荷蘭則取武裝鎮懾和曉喻並行的策略處理,保持了澳門多年平靜。

雍正十一年(1733)“上以福建有西洋夷人倡行天主敎,招致男婦開堂誦經,大為人心風俗之害,降敕查禁。(……)澳門諸夷寺外,別立天主堂,名曰唐人廟,耑引內地民人入敎,法在當禁。(……)”禁敎之事早已有過,例如乾隆四十六年(1707)就禁天主敎,但當時澳門是特殊地方,中央政權管制尚不嚴,所以“令天主敎士退居澳門”。到雍正時加強了澳門的海關控制。印光任對澳門的天主敎記錄頗詳,至今仍具有研究價值。例如,他提到澳門北面的青洲山島上:“明嘉靖中,佛郎機(葡萄牙)既入澳,三十四年(1555)復建寺於茲山,高六七丈,閎敞奇閟。”還提到風信廟、天妃宮(媽祖廟)、三巴寺等,至今仍是澳門著名的歷史性建築。

*范明三,少時入上海育才學校(行知藝術學校)學繪畫,轉入華東藝專(南京藝術學院)美術系,畢業後赴貴州民族學院藝術系從事少數民族社會史研究,工作二十三年後調蘇州絲綢工學院藝術系任敎,現任上海博物館副館長,主管少數民族工藝館,著有《東方的自然崇拜》、《中國歷代民間美術百類賞析》、《中國民間信仰》以及進行“紋樣譜系學”、“夏史考古”、“北方草原之路”等課題研究。