當代中國一大批通史、斷代明史、澳門史、中葡關係史專著、辭典、百科全書、歷史大事記等工具書,以及有關澳門的報刊文章,在諭及澳門早期史時,總是在說:明朝嘉靖十四年(1535),廣州市舶司移設於澳門,從50年代到如今90年代,連綿不絕。現舉其要者如下。

50年代出版的《明朝史略》一書說:“廣州市舶司,正德間移於高州之電白縣,嘉靖十四年,葡商以巨賄勾結廣州指揮黃慶,代請上官准許,移電白互市商場到澳門。”(1)結尾以拐彎方式說明市舶司移到澳門。

70年代,集體編寫、權威出版社出版的《中國古代史》說:“1535年(嘉靖十四年)(……)將原設於廣州後移於電白的市舶司移到壕鏡。”(2)文中“壕鏡”同“蠔鏡”,為澳門在明代地名。

80年代問世的新編《明史》說:“嘉靖十四年(1535),葡萄牙侵略者買通都指揮,把市舶司移到壕鏡(澳門),乘機混入。”(3)

90年代新出《近代中國通商口岸和租界》說:“1525年(嘉靖二年),葡人買通(……)將廣州市舶司移設於澳門。”(4)〔按:原文如此,年份似誤。〕以上兩書,對廣州市舶司是否從高州移來,採取避而不談模糊法,但都是明指由葡人使之移至澳門。

90年代多種大型工具書也如是說。例如《台港澳百科大辭典》中<澳門編年大事要錄>說:“1535年(明嘉靖十四年),廣東前山都指揮黃慶受葡人賄賂,准許外國船舶停泊澳門,并奏准將設在高州府電白縣的市舶司移至澳門。葡人以每年交稅2萬兩為代價,取得在澳門停靠碼頭進行貿易的便利。”(5)

有的書,雖不指葡人行賄,但遷至澳門則是一致的。如工具書《港澳大全》“澳門開埠”條說:“各國商人(……)他們賄賂廣東都指揮(……)明政府市舶提舉司(專門負責管理對外貿易的機構)遷至澳門。”(6)由澳門人士合作編寫的《澳門總覽》也說:“廣東官府於1535年將市舶提舉司遷澳門,允許外國商船入泊濠鏡,成為中外互市之地(……)作為主要對東南亞國家對外開放的洋澳。”(7)該書<大事記>中更明確地說:“1535年,前山都指揮黃慶納賄,將市舶司移至澳門徵稅,葡人開始混入澳門貿易。”(8)順便指出,《澳門總覽》在這裡有的提法較前述有些書進步,但在要害問題仍未免失誤。

總之,作為當事國的中國這些佔有傳媒澳門史主導地位的面向公眾的著作,迄今風行著這一論點。筆者再三研究考證,認為廣州市舶司移於澳門之事,根本不可信,80年代曾在著文中有所分析批判。諒因使用媒體普及面局限,不能達到廣為所知。其它學者有採用專著媒體發表否定意見的,但社會上新發表的論述仍不斷重復傳訛。如1995年問世的《中國小通史·明朝》仍在說廣州市舶司先移往電白縣,後移至澳門。(9)有的則傳訛,有的作者固然可能未看到否定意見,有的則是有意拒絕否定意見,堅持廣州市舶司移於澳門之說。例如黃鴻釗先生是看過批評市舶司移澳門主張的戴裔煊《明史·佛郎機傳箋正》的,這在其《澳門史》一書第23頁引述戴書其它論點可證。但他在《澳門史》中仍堅持寫道:“早在正德年間,廣州當局就曾邀請外國商人聚居於一個名叫電白的海濱地區進行貿易往來。(……)1535年,亦即重開對外貿易之後不久,當局就應備倭黃慶的請求,將市舶司移往澳門。”又說:1522-1534年間,市舶司機構從廣州遷至偏隅西南的高州府電白縣。(……)使市舶司又在1535年遷移至香山的澳門。”關於市舶司的這段遷移過程,中國文獻上的記載很多。例如《明實錄》(天啟元年丙子條按語),(……)他如《明史·佛郎機傳》、張甄陶<澳門圖說>(見陳澧《香山縣志》卷八)、印光任等的《澳門記略》(上卷,頁30-31)、以及屈大均《廣東新語》(卷二)等都有類似的記載。根據這些記載,我們可以歸納為以下幾點看法:1)澳門的正式開埠是在1535年。其標誌是市舶提舉司在這一年遷至澳門徵稅。”(10)為此,筆者亟感有必要進一步探討此問題。

本文祇側重市舶司是否移於澳門,并從兩方面深入,一是對依據的史料,清本求源,分析辨偽;二是評析今人論斷的中肯與否。對於與之關聯的其它問題,如所謂1535年開埠問題和黃慶或黃瓊納賄行事問題,已有另文,請參見澳門《文化雜誌》第33期拙作,茲不贅論。

嘉靖朝海外貿易政策和市舶司背景

為了便於説清主題,有必要先就當時國際環境和明代嘉靖朝政府海外政策以及市舶司的時代特點,作一簡論。

1)國際環境和明廷對外政策

中國明代正德和嘉靖兩朝(1506-1566)在對外關係上處於一個特殊歷史環境。除東南亞一些國家繼續保持和平友好和名義上朝貢外,原有從東方沿海來的日本倭寇的侵擾,昇級至猖獗程度,又新增從西方海上來的當時稱為“佛郎機”實即葡萄牙的海盗商人侵擾,明朝中央和地方當局疲於應付。

嘉靖朝政府的對外政策,繼續實行前朝單向禁閉和開放政策,即繼續實行一方面嚴禁本國人民及其團體出海外貿易,一方面允許對若干審定的海外國家實行政府間有限開放,主要是讓外國以貢船名義來中國。但自嘉靖二年寧波港發生日本兩派貢使爭鬥殃禍後,明朝廷從上述兩個方面緊縮:一方面停止所有海外各國貢舶市舶來中國;一方面更嚴禁人民出海貿易。嘉靖三年(1524)至嘉靖十五年間,五次頒佈對本國軍民私人去海外貿易的禁令,除重申明初海禁規定外,又增加了許多新條款。如禁止私造雙桅帆船下海;禁止沿海居民新任牙行(代理外商),禁止存藏外國貨;禁止與外國人交易,執行舉報和連坐制度等等。(11)

對海外國家實行有限開放的具體辦法是核定若干國家可以定期定人數定船數地載運貢品來中國,向明朝廷貢獻;明朝廷以優厚的賞賜中國特產財物給回國。不過,來明朝的各海外國家朝貢船,除運來御用貢品外,還被允許附載一部份“方物”即土特產來“互市”即貿易。

因此,明代從初期至嘉靖朝的海外貿易政策與以前的唐、宋、元等幾代很不相同。明廷祇求海外國家政治上維持對自己尊敬,維持名義上的稱臣納貢,不求經濟上得益,反而給予超過貢物價值的優厚回賜,高價收購舶來品。

2)嘉靖朝市舶司的特點

廣州管理市舶的官方機構始創於唐代。史籍祇記錄其首長為“市舶使”,機構名稱不詳。宋代在沿海廣州、泉州、明州(今寧波)等港設提舉市舶司,元、明兩代改稱市舶提舉司,長官稱提舉。習慣上將機構簡稱市舶司。它具體執行市舶政策。所謂“市舶”,是唐以後封建時代對中外海外互市即外貿船的統稱,但其內涵各代不同。如前所述,明代前期,政策限定祇許外國憑證使團率領的船來,不讓外國無證私人商船來,故市舶實際專指貢舶。後來這一限制逐步鬆弛,外國私商船禁而不止。正德年間,東南亞各國商船,凡符合來往國名單的守法商船不斷進出,於是又漸稱外國商船為市舶。

明朝廷設立提舉市舶司的出發點是:“帝以海外番國朝貢,附帶貨物交易者,須有官主之。”(12)“因設市舶司,置提舉官領之,所以通夷情,禁通番,俾法禁有所施,因以消其釁隙也。”(13)該機構具體職責是:“掌海外諸蕃市易朝貢之事,辨其使人、表文、勘合之真偽,禁通番,徵私貨,平交易,閑其出入而慎館縠之。”可見成立時的初衷,重點并不在於管理市舶和從經濟上抽税,增加國家收入,交流物資,而在於通過對貢船工作,充當聯絡海外諸國的政治工具。經濟上是次要的。這與唐、宋、元看重經濟交往求物質利益不同。至於明代文獻所稱:“貢船與市舶一事也。凡外夷貢者,我朝皆設市舶司以領之。(……)其來也,許帶方物,官設牙行,與民互市。”“是有貢船,即有互市;非入貢即不許互市矣。”(14)這裡所謂“貢船與市舶一事也”,這是從市舶司管理範圍的角度説的,指以載貢貨為主,附載有私人商品的貢船。這與私人(非國家級官方)載運商品來中國專以貿易為目的的“市舶”即商舶有區別,不應混淆(本文為清楚起見,分稱貢舶、商船)。

明廷把廣東省市舶司設於廣州,故習稱廣州市舶司。到嘉靖朝,廣州市舶司除執行明初的職責,諸如接待朝貢船使團,迎來送往,對貢船附載來的貨物抽税并收購,監督其剩餘部份的交易,協同廣東鎮巡官、三使司(布政司、都指揮司、按察司)禁止本國人民去海外貿易,在特別期間,禁止外國船入境等以外,在平和時期,新增了對外國來廣東商舶指定泊位,盤查人員、貨物是否違禁,抽税,監督貿易等。這些是由地方幾大官府共同安排的。

本來在正德時,對於非官方的外國商船到廣東,是由上述廣東海防長官“鎮巡”(鎮兵、巡檢等)和地方行政長官(三司)為首處理。市舶司處於配合地位,作事務性工作。所以當時任市舶司首長提舉畢真(原是朝廷派來的太監)對此狀況不滿。他向朝廷告狀稱:泛海諸船(商船)過去都是由市舶司專理的,近來此權被鎮巡和三司抓走,大權旁落,請求恢復市舶司這部份職權。中央政府主管部門禮部批駁説:市舶司職責在於管外國進貢貨物,對於外國商船不是皇帝聖旨所載,不應干預。但當時由於朝中大太監劉瑾得正德帝寵信專權,他卻支持市舶太監畢真的不合理要求。後劉瑾因犯其它罪被處死。正德去世後,嘉靖帝上臺,處理了一批行為不良的太監,撤職查辦。由於各地市舶司歸所在省行政長官布政司等領導,所以正德九年(1514),廣東省在布政使吳廷舉立地方性新法,對外國船以進貢名義來交易的,不問是否符合明朝規定的貢期,來者不拒,船到抽税。(15)雖有人提出重新實行嚴限,但已經退不回去了。這就為後來葡萄牙商人撞入,客觀上開了方便之門。嘉靖朝掌握市舶的具體負責人是海道副使。這從以下兩方面可證:《廣東通志》記載,海道副使汪柏允准葡人登澳門半島晾貨定居,而不是由市舶司長官出面。汪柏還於嘉靖三十五年(1556)“乃立客綱、客紀,以廣人及徽、泉等商為之。”(16)這就是説,汪還為經理外國來廣貿易商船在廣州設立了以廣東、安徽、福建幫商人組成牙行,所謂“綱”指主持其事的人,“紀”指牙行的經紀人員。由於省級地方海防長官可決定對國際商船的拒納,其手下的都指揮、千戶等職稱的武官也就參與其事,出現知縣一級地方文官在同級武官配合下,執行對到港外國商船的管理檢查。如《粵海關志》提到:“船至澳〔施按,供外國船停泊的港口〕,遣知縣有廉幹者,往船抽盤〔按:查驗船和抽税〕,提舉官吏亦無所予。”

由於當時處理外國商船權力放給地方官員,使他們有機會實現地方政府有利可圖的意向,產生了地方官對外商船網開一面。外國商人有的不明中國明朝中央祇許朝貢船貿易,有的明知有此規定,則因來中國有厚利可圖而寧冒禁例。廣東地方官為了增加地方財政收入和個人利益,也就往往不問來者是貢舶還是商船,有税可抽,來者不拒。十分之二(所載貨物實物),相當可觀,故安排那些船到府城以外的港灣(澳)停泊貿易。正如有的官員在揭發性奏章中説的那樣:“佯禁而陰許之。”

3)廣東市舶司需要設在廣州府城原因

明廷把廣東市舶司駐在廣州府城,是由於那裡具有許多優越性。

第一、廣州府城是省會所在地,廣東的政治中心,軍政衙門集中,便於溝通情況,會辦事務。明代外國貢使乘船到離港具有迎送外交使團性質,宜在省會。所以,永樂朝在此設立專門招待的賓館懷遠驛。

第二、廣州是首創市舶司的發祥地,也是歷代市舶司設立地。繼續設立,順理成章。

第三、廣州是通向內地的水陸交通樞紐,尤其是珠江水系深入腹地,是通向首都北京驛道的起站。外國貢使是要從口岸到北京去的,廣州來往較方便。

第四、廣州府城所在地是唐、宋、元等歷代的傳統外貿口岸。是唐、宋兩代和元代初期的全國第一大港(元代大部份時間,第一大港在泉州,但元末被毀棄)。港口容納船舶量多,有市場便於售脱附帶貨物和收購中國物產。且便於找經紀人(代理商)、翻譯。廣州港在海外有很高知名度,為外商所樂至。

第五、貢船辦理業務決定其須設於省會港口。當時辦理外國貢船接待貢使步驟是:貢船到珠江口外先由海防鎮巡的巡檢司申報各衙門,知令把總指揮即差千戶一名,駕軍艦護航到指定泊地(即所謂“洋澳”)等檢查。次日,有三方面政權機關:管民政的布政司、管軍政的都指揮司、管監察的按察御司(合起來簡稱三司)各派官員,同市舶司官員帶領翻譯匠作等人,前往貢船停泊處作各項查驗并封艙,再由巡檢司派人作嚮導進省城碼頭(當省城開放時),貢物存倉庫,貢使人員進驛館。然後,一方面由察院并上述三司派人報北京朝廷,一方面在當地由三司查貨合格後,市舶司派人將貢物和貢使送北京進行朝貢。當貢使攜帶賜物返回廣州後又接待送行。不過,能去北京的人和能帶到北京的附載貨物是少數,多數的人員和貨物祇能留在廣州地區,貨物由廣州市舶司抽實物税并辦理官方收購,餘下供私人購買,但仍在市舶司和其它官方監督下。以上表明必須會同有關行政部門才能完成程序。

此外,廣州是廣東最大都會,酒樓歌榭、美女聲色,應有盡有,為官員和商人享受之地。有外國僑民、外國寺廟,對外商海員具吸引力。

總之,所需有關的硬件和軟件優勢都在廣州府城所在地港口城市。

廣州市舶司不可能遷設澳門

廣州市舶司是否於嘉靖十四年遷澳門,要憑史料的落實和分析合乎當時情理。

我認為前述説起來屬於權威性著作,在這一問題上卻是失誤的。不論是先由廣州遷至高州電白縣而後再遷澳門,還是從廣州逕遷澳門,都是不能成立的。理由:第一、市舶司是朝廷派出或委托機構,祇能設在朝廷(中央政府)指定的港口城市。朝廷指定在廣州,從未指示遷高州電白縣。從根本上説,高州電白縣的城市和港口條件及其它條件遠不如廣州,設在廣州的市舶司無必要和可能遷往,即使説,當時正德年間要防備倭寇而遷,也不成理由。倭寇若果犯,可犯廣州,也可犯高州。況且能見的明代文獻均不見有遷設記錄或有“高州市舶司”之稱。這種説法在清代著作《明史·佛郎機傳》才出現。有的解釋為電白縣乃浪白澳訛成。對此我是贊同的。因現有明代第一手史料都查不到外國船被指泊到電白縣或把市舶司移到電白縣記載。祇有指泊到浪白澳的記載(中外均有)。《熹宗實錄》和《明史·佛郎機傳》編者不懂浪白其地,想當然地附會到“電白”上。這裡還應指出是:浪白澳處於珠江口外,荒僻,生活條件差,那裡祇有海防巡鎮兵哨駐防,像市舶司這樣官署不會駐設在那裡。充其量設想,也不過有市舶司派出臨時工作組到現場。既然廣州市舶司遷高州乃訛傳,也就無所謂有市舶司從高州遷至澳門之事了。那麼會不會從廣州直遷澳門呢?

第二、當時來廣東的外國貢船雖呈稀落,市舶司仍會存在。明代,海外國家從海路向明朝的朝貢活動,在永樂年間鄭和下西洋時鼎盛。此後趨向衰落。宣德年間,鄭和結束下西洋後,更加衰落。據明弘宗《孝宗實錄》記載:自弘治元年(1488)後,番舶自廣東入貢者,惟占城、暹邏各一次而已。(17)到嘉靖時,由於倭寇和禁令,更加稀落。據追記嘉靖朝政事的《世宗實錄》反映:到嘉靖三十四年(1555)連平常的貢品龍涎香(一種香料)也已有十多年收購不到。可見至少有十五年以上已無載運此種貨物的貢船抵廣州。歷來外國貢船,市舶司就缺乏原定的工作對象。按説在這種情況下,市舶司不該繼續存在吃閑飯,可推測它已撤銷。但是考慮兩個因素,仍會存在。一是封建時代的官僚制度下,如主張裁革廣東珠池市舶太監的廣東巡撫林富奏章中提到的:通貢時,也不過“三、四年才一貢”,“市舶太監徒守株以待,無所事事”,這些官吏“納銀以坐食,為費不貲。”但就是難以裁革。那麼處在嘉靖十四年左右的市舶司,即使一個時期清閑無事幹,也仍會“守株待兔”而“坐食”。二是林富已奏請恢復對外國商船開放獲准,會有一些外國商船被吸引來廣州各港,從而會有一定業務做。

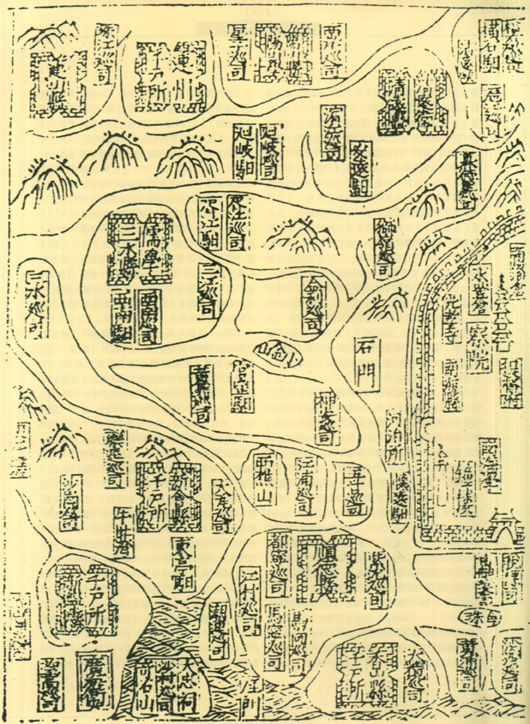

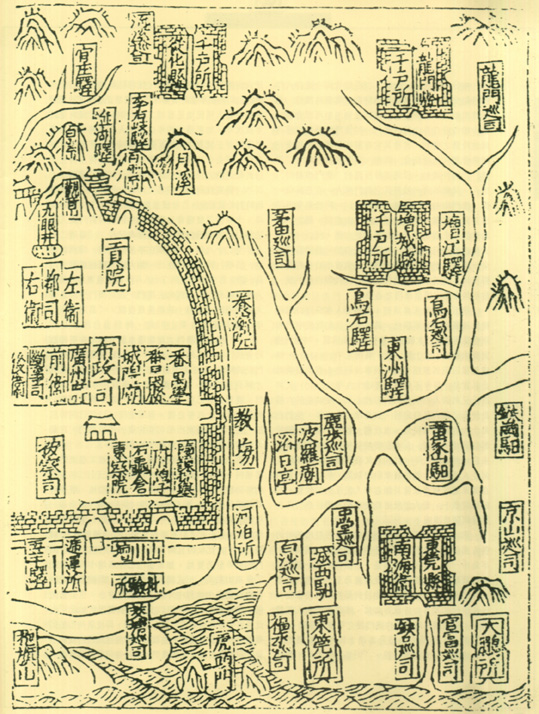

第三、嘉靖朝地方志和奏章都未提到遷澳門之事,卻有仍在廣州的記載。如果廣東市舶司有從廣州遷出和到澳門之事,無論對廣州府還是香山縣以及全省都是一件重要且有深遠後果的事,地方志不可能不記載,地方官有關奏章中不可能不提到。然而,嘉靖二十七年新版的《香山縣志》、嘉靖四十年新版的《廣東通志》和萬曆三十年新版的《廣東通志》等均無記載。有關官員給朝廷的奏章,如明代論佛郎機人在濠鏡澳問題,以嘉靖四十三年(1564)廣東御史龐尚鵬的<撫處濠鏡澳夷疏>,和萬曆四十一年(1613)刑部給事中郭尚賓的<防澳防黎疏>最為詳盡,他們都是嘉靖十四年以後又距離不太久的調查澳門問題的人,但都隻字未及廣州市舶司遷設濠鏡澳之事。而成書於嘉靖四十一年的海防著作《籌海圖編》卻明記“市舶提舉司提舉駐劄廣州”(18)。《廣州志》也説市舶司在廣州府城。更重要的證據是刻於嘉靖三十七年(1558)的黃佐《廣東通志》上所附廣州城圖上明白印有“市舶提舉司”字樣方框,具體位置在圖幅西邊的南城門外,與税課司相鄰,南鄰著名的“海珠石”;其附近的城西南側為市舶司的招待所——懐遠驛所在。〔見附圖〕。在明代茅元儀輯錄的《武備志》中所載的<廣州府圖>上也有同樣市舶司標明。(19)四百多年前手工木刻版印刷艱難費時,繪製地圖必在此前若干年。但反映嘉靖十四年後的情況是絕無問題的。如嘉靖十四年後廣東市舶司已遷設於澳門,市舶司就不會繪刻在廣州城而該繪刻在澳門圖上了。這就又從正面上有力證明并未遷出廣州城。

如果嘉靖十四年,廣州市舶司果真搬到澳門,那末是終明一代都一直在澳門呢還是後來又遷別處? 當1578年即萬曆六年,廣東當局重新允許外國海商到廣州貿易(開始是每年1、6月兩次,1580年起不限時),那麼澳門市舶司有沒有遷回廣州城呢? 史書均無提及。又可從另一側面佐證廣州市舶司無遷設澳門之事。

第四、嘉靖九年,廣東行政當局雖令外國無貢貨的商船,應停泊到廣州外港各澳埠(泊地),但并未説市舶司也隨同遷往廣州外港。嘉靖二年(1523)因日本國兩派貢使在浙江省寧波港發生殺人放火的惡性事件後次年,明廷決定停止各國貢船來中國各港貢市。廣州市舶司機構,一説:“遂革福建、浙江二市舶司,惟存廣東市舶司。”(20)但另有史料則説三地都撤。根據嘉靖“三十九年,鳳陽巡撫唐順之議復三市舶司,部議從之。”的記錄(21),可推斷三市舶司都經撤銷而後恢復。同一部《明史》兩處有出入。但廣州市舶司在嘉靖三年,惟存也罷,撤銷也罷,對於嘉靖十四年這一特定時間來説,應認為存在。根據是,嘉靖八年,廣東巡撫林富向朝廷請求對各國貢舶商舶恢復開放,被批准。市舶司即使曾被撤銷,此時隨着恢復對外開放,也必然復設。而此後到嘉靖十四年間,未有再撤的記錄,因此,嘉靖十四年時,廣州市舶司依然存在。但恢復開放後,為了預防佛郎機船再闖到廣州城下(混在其它外國船中),擾亂治安,新規定外國船都不得直靠廣州府城,祇能在廣州府屬各縣“洋澳駐歇”,如香山縣的浪白澳,新寧縣的廣海,東莞縣的屯門等等。外國貢船“駐歇”在那些地方,一是為了等市舶司協同海防、民政、監察等官員來檢查、抽分(徵税)、收購,二是餘貨與中國商人作船過船交易。外國貢舶無論駐歇在哪個港澳裡,都須等市舶司和省裡三使司派官員到泊船現場查驗。如市舶司設在香山縣的澳門,到澳門的船雖可獲得就地待驗之便利,省裡其它有關衙門還是要從廣州城來會辦。抵達新會、新寧、東莞各縣泊地(“洋澳”)的外國船,卻既要等所謂的“澳門市舶司”來人,又要等廣州城裡其它衙門來人,更是麻煩。從“澳門市舶司”考慮(假設有),同樣避免不了出差到其它縣乃至廣州城前泊地去處理。總之,無論客觀、主觀都并不比在廣州更方便。所以,外國貢船改泊到府屬各縣,并不妨礙市舶司繼續留設在廣州府城。至於外國商船到廣州來被指泊在府屬各縣澳埠,嘉靖十四年前後由地方官代理市舶手續,故更無市舶司遷至澳門之必要。

1588年《廣東通志》附圖<廣州府城圖>(左)

1588年《廣東通志》附圖<廣州府城圖>(右)

第五、正德末嘉靖初,葡萄牙人在珠江口殖民據點被廣東海防軍驅逐。其武裝反抗船隊經屯門和新會縣西草灣二次戰役,被打得狼狽逃竄。(22)他們感到廣東難容,北上閩、浙。嘉靖五年(1526),福建越獄囚犯鄧獠招引葡人到寧波府舟山群島雙嶼港走私貿易,每年不絕。到嘉靖十九年(1540)又加許氏兄弟四人招引葡人到那裡走私。雙嶼港的六橫島便有了葡人私自定居。到嘉靖二十二年,他們在島上大力營建殖民地,市政廳、敎堂、館舍、醫院都在興建。再説,葡人在嘉靖初年在廣州作惡舊事未忘,而嘉靖八年(1529)又發生葡人與廣東海盗何亞八等勾結,劫掠廣東沿海新案,所以葡人當時在廣東處於被軍政當局驅趕和人民反對的狀態,在這樣背景下,葡人怎麼可能使市舶司遷往澳門并在那裡開闢商埠呢?

第六、澳門不具備廣州那樣適於設駐市舶司的各方面優勢。澳門當時僅是香山縣南部一個偏僻小半島中一灣,居民聚落僅是一小漁村,連一個鄉鎮級行政地位也沒有。管理全廣東乃至全華南的國際交往的國家口岸機構不可能設到那裡,即使像幾百年後清代初期各口皆厲行海禁,唯許澳門葡人經營海外,康熙開禁時也祇在澳門設立粵海關分關。

第七、主張市舶司於嘉靖十四年遷於澳門的《台港澳百科大辭典》説:“明嘉靖十六年,葡萄牙人由寧波折回屯門通商,後移駐離珠江口52公里處的上川島從事臨時貿易。”(23)按浙江巡撫朱紈摧毀雙嶼港葡人殖民地是嘉靖二十六年。逃回廣東是該年或次年。如嘉靖十四年已應葡人所請將市舶司遷至澳門并正式為之開埠,那麼嘉靖廿六年葡人返廣東時,逕去合法又較便利的澳門就是,何用再去非法而艱苦的上川島呢? 該辭典自己又説“嘉靖二十四年,廣東政府還封鎖着上川島,祇開放浪白澳為臨時對外貿易港。”(24)試想如果澳門已為葡人闢為商埠,十年後怎麼還會出現封鎖上川島以對付葡人非法停泊而祇開浪白澳呢? 該辭典又説:“嘉靖二十七年至二十八年,(明軍在寧波的雙嶼、漳州的月港、浯嶼)將其餘部逐出。葡人遂流竄返廣東上川島一帶。”(25)據此直到二十八年,竄返廣東沿海的葡人還是祇到上川島而未去澳門,説明澳門并未為葡人開埠而設市舶司。該辭典最後説:“嘉靖三十二年,葡萄牙人放棄上川島,轉到浪白澳。是年(……)獲准在澳門上岸晾曬水濕貨物,并搭棚臨時寄居”,“嘉靖三十六年(……)葡萄牙人稱澳門正式開埠”。(26)可見直到三十二年,在廣東的葡人才轉到浪白澳,才可憐巴巴地借口晾水漬貨上澳門,連葡人自己都不承認於嘉靖十四年澳門開埠,而説在其二十二年之後。但即使按1557年已開埠説法,也不等於廣東市舶司要從廣州遷設澳門。在葡人所寫的文獻中看不到有市舶司活動。

第八、從海防軍配置看,也可佐證未遷澳門。嘉靖四十年版《廣東通志》記述嘉靖三十二年左右的海防駐兵情況説:在浪白澳一個停泊地,廣東當局派哨兵500名,配有民船8艘,快船8艘,而南頭、屯門、雞棲、佛堂門、十字門、冷水角、老萬山等海船點加在一起才駐有哨兵員200名,4艘民船、2艘戰船。(27)由此反證直到嘉靖三十二年(1553),澳門則尚非駐防要地。如果澳門已在嘉靖十四年設立了廣東市舶司,正式闢為對外商埠,那裡當然成為各國貢舶集中地和中外商人互市的中心,也必是防備外患的重點所在。但以上佈防事實卻非如此。由此也可旁證無市舶司之設。在當時,即使廣州市舶司要派出一個分支機構,也該派到停船重地浪白澳而不會派到還處於極次要的澳門。這是無須爭議的常識。

綜上所論,廣州市舶司遷出廣州并設置於澳門之事,乃子虛烏有。與所謂廣州市舶司遷至高州電白縣一樣也是無稽之談。

三百年來錯誤流傳的探討

當代許多著作中的澳門設市舶司之説是不可信的。這并不是説他們憑空捏造,應當承認他們有一定史料根據。但關鍵問題是對賴以根據的史料沒有考正,取了不可靠的為據。

查《明史·佛郎機傳》中有此説法:“壕鏡在香山縣南,虎跳門外。先是暹邏、占城、爪哇、琉球、浡泥諸國互市俱在廣州,設市舶司領之。正德時移於高州之電白縣。嘉靖十四年,指揮黃慶納賄,請於上官,移之壕鏡,歲輸課二萬金。佛郎機遂得混入。”(28)《明史》是由清代雍正朝大學士張廷玉主持編修出版的。它是根據前一朝康熙朝明史館總裁、戶都尚書王鴻緒主持編寫的《明史稿》(29)。兩者<佛郎機傳>此段文字完全相同,可見前者照抄後者。(30)我們知道《明史稿》大都是出自布衣學者萬斯同之手。但具體而言<佛郎機傳>據何編寫,作者是誰,不得而知。

查索明代正德和嘉靖兩朝皇帝政事實錄,即《武宗實錄》和《世宗實錄》,未發現此説記錄。卻於世宗即嘉靖以後第四朝皇帝的《熹宗實錄》中,天啟元年六月(1621)條下,在“廣東巡按王尊德以拆毀香山澳夷所築青洲島具狀上聞(……)乞與記錄,部覆從之”一段正文之後,緊接有一段按語:“按澳夷所據地名蠔鏡,在廣東香山縣之南,虎跳門外海□一隅也。先是,暹邏、東西洋、佛郎機諸國入貢者,附省會而進,與土著貿遷,設市舶提舉司税其貨。正德間,移泊高州之電白縣。至嘉靖十四年,指揮黃瓊納賄,請於上官,許夷(僑)寓蠔鏡澳,歲輸二萬金。從此雕楹飛甍,櫛比相望。”(31)在無別的有力資料發現之前,我們不能不認為如此相同內容,當是<明史稿·佛郎機傳>所依據的。

但《熹宗實錄》中此段按語,我看至少有四點很成問題,一是把佛郎機列入“入貢者”不符明廷不許佛郎機入貢的史實。二是説黃瓊納賄,是否有其人其事(請參見澳門《文化雜誌》第33期筆者專文詳考)。三是所謂“歲輸二萬金”,乃張冠李戴。四是,所謂“正德間移泊高州之電白縣”乃錯亂之言。

《熹宗實錄》并非真正熹宗當時的原作,而是後人於崇禎十年(1637)編成,距嘉靖十四年已隔百年有餘。大概由於編輯人員缺乏應有的歷史、地理知識,加上責任心太差,而審稿官員官僚主義,不嚴把關,帶着嚴重不實之詞就交付刻版了。

清初編寫《明史稿》的作者,又在本來不確的按語上再加曲解纂改。《實錄》按語本意是諸國的船移泊電白縣,沒説市舶司機構移設電白縣。按語是含蓄地指諸國商人向黃瓊行賄,於嘉靖十四年允許他們寓居澳門,根本未提到市舶司遷澳門。但《明史稿》和《明史》中的<佛郎機傳>卻改意為“設市舶司領之。正德時移於高州之電白縣。嘉靖十四年(……)移之壕鏡”。今人又據此説成廣州市舶司先遷電白縣,後遷香山縣之澳門,離歷史本來面目更加扭曲。

現代學者這一誤解從30年代初就出現了。那時,在張維華專著<佛郎機傳大事年表>中,就明確地説了:“1535年,嘉靖十四年,黃慶移市舶司於濠鏡澳,令番商歲輸課二萬兩。”(32)不過他雖誤定市舶司移於澳門,但祇説番商也就是暹邏等各國商人,而未説專指葡商。不料90年代《台港澳百科大辭典》,竟專指成是“葡人賄賂(……)葡人以每年交税二萬兩為代價”了。根本沒有這回事。

至此,我們可以結論,本文開頭列舉的那些有代表性的明史專著、通史中的明史部份,澳門專史、澳門大型工具書、通商史中的中葡部份所論述的廣州市舶司遷設澳門之事,完全是訛誤產物,應予徹底推翻,更正。

順便指出,中譯本《中葡早期通商史》提到:“1554年,市舶司自澳門遷至浪白滘這一迄今尚未得到解釋的遷移,很有可能就是因為海盗威脅而困擾日增所致。”(33)不知所據何來,不過,既然廣州市舶司遷澳門之事乃子虛烏有,更無所謂市舶司又從澳門遷往浪白滘了。市舶司設到浪白滘這等苦偏之地,絕無必要和可能。

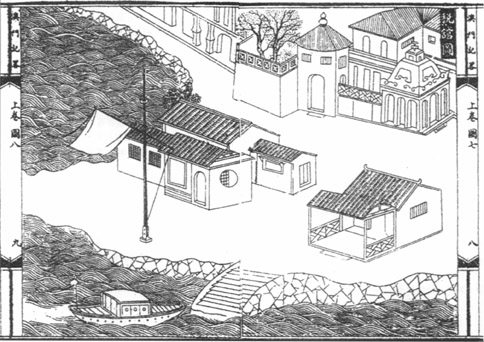

《澳門記略》中的“税館圖”

【註】

(1)李光璧:《明朝史略》,湖北人民出版社1957年版頁119。

(2)劉澤華等:《中國古代史》下冊,人民出版社1979年版頁302。

(3)湯綱等:《明史》上冊,上海人民出版社1985年10月版頁474。

(4)張洪祥:《近代中國通商口岸與租界》,天津人民出版社1993年版頁8。

(5)李軍主編:《台港澳百科大辭典》,(北京)華齡出版社1992年版頁1024。

(6)黃鴻釗等主編:《港澳大全》,南京大學出版社1991年頁396。

(7)陳樹榮主編:《澳門總覽》,中國友誼出版社1994年版,頁11、18。

(9)廖心一:《明朝》,中國青年出版社1995年版頁213。

(10)黃鴻釗:《澳門史》,(香港)商務印書館1987年版。

(11)《寧波港史》,人民交通出版社1989年版頁92。

(12)《續文獻通考》卷二六,中華書局版。

(13)《明史·食貨志五》,中華書局版。

(14)《續文獻通考》卷三一。

(15)(明)談遷:《國榷》卷五,正德十二年。

(16)(明)顧炎武:《天下郡國利病書》卷一百四十。(清)《明史·食貨志》五。

(17)《孝宗實錄》第七三卷。

(18)(明)鄭若曾:《籌海圖編》卷三。

(19)《中國兵書集成》第36冊頁9232,解放軍出版社。遼沈書社1989年版,影印明天啟本。

(20)《明史·職官表》卷七十五,中華書局版頁1848。

(21)同上《明史·食貨志》。

(22)有的香港學者認為是新安縣大嶼山茜草灣,如《香港大辭典》經濟卷第6頁,廣州出版社1994年。不確,未採用。參見拙作<中葡第二次海戰地辨證>。

(23)(24)(25)(26)《台灣澳百科大辭典》頁1025。

(27)嘉靖《廣東通志》卷三一,頁24。

(28)《明史》卷三百二十五,外國六<佛郎機>,中華書局1974年版頁8432。

(29)同(1)<出版説明>。

(30)<明史稿·外國六·佛郎機>,敬慎堂刻本頁199。

(31)明《熹宗錄實》卷十一,國立北平圖書館抄本影印本。有的引文在寓家前有“僑”字。

(32)張維華:《明史歐洲四國傳注釋》,上海古籍出版社1982年重印本頁197。

(33)張天澤:《中葡早期通商史》,(香港)中華書局1988年版頁108。

*施存龍,中國交通部水運研究所研究人員。