本文首先談談16世紀末耶穌會焦點透視法的發展及其知識的來龍去脈,試圖勾劃出在文化風格的領域中,耶穌會士通過透視法追求超自然幻覺以發展其科學的推動作用。我想説明的是,檢視這一時期的思想,可以使我們進一步瞭解耶穌會士認透視法為神靈的理性組合,作為確立象徵秩序的天職。接着本文論述朱塞佩·卡斯蒂廖內(Giuseppe Castiglione,漢名郎世寧,1688-1766),把歐洲藝術科技引入中國所起的推動作用,尤其是郎世寧作為御花園(圓明園)巴羅克建築群的建築師,以及成為安德烈亞·波佐(Andrea Pozzo)建築學專著中譯本(1727及1735年)之指導者所起的作用和所扮演的角色。

焦點透視法,最先是由從事科學和宗教教育的耶穌會士經葡萄牙所開闢的海路傳到東方的。耶穌會透視法又稱焦點法,即遠距取焦點作為控制點,以搭構成透視意象。焦點法的實際價值在於它設置定位的能力,此一定位界定了主客體之間的距離,而不必考慮搭構和解釋透視意象中的沒影點。遠距定位是耶穌會透視法搭構和解釋形象、思維及場所透視效果圖解程序中的首要步驟。作為形象藝術的表現,耶穌會透視法是通過靈修冥想祈禱天主顯靈。

遠點冥想:透視法作為形象、思想和場所的顯靈

一般來説,16-17世紀反宗敎改革的天主敎敎義,在視覺傳意和表象方面,發展了一套有效的機制。透過神靈藝術形象的情感刺激,信徒會很好地領悟敎會的敎義。具體來説,耶穌會士採用兩種想象程序:第一,從視覺形象入手到言語表達,或反過來,即第二,從言語表達開始到視覺形象。特別強調的是第二道程序。從其《靈修冥想》(“Ejercicios espirituales”,Rome,1539-1941)開始,聖依納爵(Ignatius of Loyola,1491-1556)規定了內部安排,即從“視覺構思,見到地點”,可被視為舞台演出的佈景。

〔41〕“序幕”是構圖,即先看見地點,這裡該注意的是,當冥思或默禱在一可見的客體上,比如,默禱我主耶穌基督在人世間,神是可見到的,那麼整個構圖就是憑想象看見我們默想的客體顯現在眼前。這具體的地點,我的意思是,比如,一座神殿或一座山,那裡有耶穌或聖母,取決於冥思默禱的主體。(1)

在這個段落裡“地點”和“形象”明顯是指記憶術的兩個基本要素,以配合為期四週靈修之每週主題和具體目標。在聖依納爵看來這種視覺內部安排的“構圖”,是記憶劇場冥想的序幕,在16世紀很流行。

聖依納爵之榮光

(羅馬聖依納爵敎堂中殿穹頂1688-1694)

聖依納爵式的冥思默想,要求運用記憶術概念中的人為記憶而非自然記憶,其地點和形象的描述又以聖經故事為依據。例如地點是各種適合默想的場所,而非具體的典型記憶術選取的神殿、露天劇場,在那裡先將記憶音符或形象安排妥,接着在恰當的時機彈撥出去。聖依納爵提供這些記憶的“點”,是通過語言來描述如何去想象靈修中所沒有的形象。他堅持記憶劇場冥想有一明確目的:即得到純真的形象,通過此神聖的形象,主就會顯靈現身,然後形象就會轉化為語言,再而傳播到公眾領域。這樣,聖依納爵式的冥思默想程序因其由言語到視覺形象的“遷移”而獲取最深奧知識而超越當代其他形式的崇拜。

更有趣的是,耶穌會的禮拜儀式敎義,把靈修描述的冥思指引顛倒過來,即非經由信徒“想象”出來的,而是以敎會本身指定的形象,作為禮拜儀式的內容,記憶從形象轉為福音。視覺“構圖”,其點的出發和歸宿均已由精心設定的形象所確立,但在中途“展開運用個人想象力無邊無際的前路,來描述人物、地點和情景”〔卡爾維諾(Clavino),頁86〕。這種動態記憶在傑羅尼莫·納達爾(Geronimo Nadal’s,1507-1580)所指導的《福音史形象》(Evangelicae historiae imagines...,安德衛普,1593)這部禮拜儀式著作中作了最生動的説明。書中有許多版畫插圖,展示有透視效果的聖經故事情景,藉此信徒們便像16世紀聖依納爵那樣開始想象和記憶。就連利瑪竇(Matteo Ricci,1552-1610)在中國進行禮拜儀式敎義時,也有賴納達爾的這本書敎學,以論證主的形象。(2)

把超自然體作為合情理的現實來處理,是跟聖依納爵的宗敎原理相一致的,因為靈修乃敎人用感官去理解,以獲得聖靈的知識。對於一個耶穌會士來説,冥思默想與焦點透視法超自然構圖同源,兩者皆在記憶與想象中獲得視覺形象,其目標是形象、思想和地點的顯現。以記憶客體作為形象而非言語,耶穌會藝術極有興趣把古典記憶術用於宗敎目的。雖然耶穌會士從未標榜過此一藝術風格屬於他們,但他們對形象的興趣,以與聖依納爵那種以聖經故事作適當與忠實描繪的視覺構圖來引導信徒精神生活相類似的方法,在他們的文學、繪畫和建築裡傳播他們的禮拜儀式,使透視法的理論、技術和技巧得以昇華。

維吉奧拉(Vignola)第二側截面或遠點法示範。遠點法並無“圖象”可言,因根本沒有任何“框架窗口”供透視。

線法中的菱形透視法

湖東線法畫

尋找焦點:透視法為至高無上的知識

聖依納爵稱頌與西瑟羅(Cicero)的感知論一脈相承的視覺至關重要(西瑟羅堅持用“形體相仿”來説明形象),並提供其與記憶術的明顯聯繫,不是與其古典的概念,而是與經過中世紀尤其是經聖托馬斯、阿奎那(St. Thomas Aquinas 1224-1274)改造過的、純為宗敎目的服務的記憶術的聯繫。(3)聖托馬斯·阿奎那從亞里士多德(Aristotle),前384-322)那裡引出一個學術思想,他總能通過天啟神示把理念的科學/理性的領域跟知識的神學領域調和起來。儘管文藝復興時期,亞里士多德哲學和赫爾墨斯神智學仍彌漫於17世紀的天主敎,但面對革新運動和哥白尼體系挑戰,敎會卻積極推動學術上的關注,去辨明自然中理性的真理,同時也發現《創世紀》(the Book of Genesis)中的天啟神示真理。在敎會系統,耶穌會士對亞里士多德作為形式和內容結合點的“第一原則”,或形象和言語的交匯“點”情有獨鍾。耶穌會士對形象與言語聯繫的關注,恰恰跟17世紀盛極一時的學術探索不謀而合,設想着祇要研究可見世界的邏輯、幾何和語言,就會像亞當給地球上的動物命名那樣,可以打開萬物之門。在這點上,耶穌會士把透視法看成是視覺幾何構圖,將不可見的變成可見的有效工具。於是,傳統的焦點透視法開始成為眾所周知的“耶穌會透視法”,因其是耶穌會士廣泛採用和研究的透視法。對於耶穌會士來説,尋找焦點跟尋求阿基米德支點的科學信念有着神學的淵源,我們最終可求助於它,以確定理性、知識、真理、現實、美德或正義的本質。

17世紀的歐洲是理性盛行的時代,而中國也就成為歐洲知識界或虛或實地評估西方文明進展之時尚的參照系。耶穌會士的書信和出版物,成了向歐洲提供有關中國的最新的知識源泉。在其所著的《中國紀事》(“Novissima Sinica”,萊比錫,1697和1699年版本)的序言裡,格特弗里德·威廉·萊布尼茨(Gottfried Wilhelm Leibniz,1646-1716)寫道(4):

總的來説,在對自然界之實用藝術和實際經驗方面,我們跟他們(中國人)不相上下,各自都可運用其知識互相溝通而獲益。但就知識的深度和理論學科而言,我們則勝過他們。……這樣,中國人被看成對那偉大的精神之光愚昧無知,那論證示範的技藝……我們的能工巧匠,皆普遍掌握。

然後,萊布尼茲推斷道:

但毫無疑問,中國皇帝清楚地領悟到,在世界上我們這一地域,從柏拉圖(Plato)所敎導那樣,即除了通過幾何學無人能真正通曉科學之謎。我也非認為中國人……未有在科學方面取得傑出成就,僅僅是因為他們缺少歐洲人的慧眼獨具,那就是,幾何學。雖然他們可能堅信我們歐洲人是獨眼鬼,我們畢竟還有一隻眼睛,對此他們尚不太明白,那就是我們的第一哲學。也就是通過這另一隻眼睛,我們甚至被納入認識非物質的精神世界。

跟17世紀試圖在天主敎敎義裡找到一知識空間的數學家一樣,萊布尼茲把投影幾何學作為示範知識的基礎(5)。通過透視畫的演示,尤其是通過透視科學、物體及其各個部份,可按空間順序明確界定,由幾何次序控制和由投影比例計算。假如沒有繪畫的創造發明,科技原理絕不會取得當時那樣的概念和感知地位。同樣,沒有繪畫科學,線法透視和明暗對照法也許祇可造出一些無形、無可量度的“現實”效果。科技的可見範疇需要概念的對比及耶穌會士對東西方的聯繫。其差異反映了西方建築學思想和實踐中的那人類中心説之發展,具體來説,就是承認繪畫作為演示認知過程的推動力。

萊布尼茲明白獨眼狀況的存在,或獨眼視覺,構成透視科學和透視世界觀的基礎,而事物的秩序則在乎焦點的聚散關係。最使萊布尼茲著迷的是透視世界觀,它比透視構圖更有意義。他熱切追求的就是尋找那隱藏的世界秩序:即人對神界的認識。能夠一眼看穿世界的本領,被認為是在等軸空間建立秩序的開始。萊布尼茲擯棄笛卡爾(Descartes,Rene,1596-1650)的二元論和斯賓諾莎(Spinoza,Baruch,1632-1677)的一元論,強調多元化、協調和諧和高層次的統一,既可用理性去理解,又可用合乎邏輯的簡單語言來表達。例如,萊布尼茲相信,他的二進制算術,即用0和1符號作為基本記數法,在神學和科學層面上解開自然界和《創世紀》的秘密,都是重要的。

阿堤納修斯·基歇爾:《中國圖解》(China Ⅲustrata 1667) 卷首插圖銅版畫:隱喻的大門

1670年萊布尼茲在給德國的耶穌會士阿塔納修斯·基歇爾(Athanasius Kircher,1601-1680)的信中第一次提到中國思想。基歇爾乃赫爾墨斯神智學的信奉者,他認為中國文明源自埃及(6)。17世紀下半葉耶穌會士的科學著作,大都出自基歇爾及其追隨者的手筆。基歇爾乃當時一位卓越不凡的風流人物。他用拉丁文寫了40餘部鉅著,論題涉及自然科學及東方研究。基歇爾的神秘哲理是科學和文藝復興時期赫爾墨斯神智學的混合體,混合着神秘及宗敎之成份、以經驗和觀察為依據之言論。

1667年,基歇爾寫了《中國之宗敎非宗敎紀念遺蹟圖解》(“China monumentis qua Sacris qua Profanis illustrata”)(7)。這本書向歐洲人介紹了中華帝國及其鄰國。基歇爾引用耶穌會士的書面資料、回歐州的傳敎士的口頭陳述以及諸如馬可·波羅(Marco Polo)等各種資料。在差不多兩百年期間,《中國圖解》可能是對於形成西方對中國及其近鄰的幻象唯一、最重要的書面視覺資料。此書給歐洲人在來華前對古老中國以坦率的一瞥,描述了西方思想開始滲入中國社會造成的變革和騷動。重要的是,它表達了在最早到中國的歐洲傳敎士和旅行者的眼裡中國到底是怎麼一回事。

基歇爾不僅是當時首屈一指的語言學家,他還熱切地關注語言的起源和發展。他深言所有的語言基本相似,因它們皆源自上帝授予人類言語天賦的原始語言。這就解釋了他為何一心想設立一種“逼真”閲讀,因其論述的時代遠在語言分家之前。(8)就基歇爾對知識和宗敎的關注而言,中國的象形文字提供了強有力的證據,説明《聖經》中東西方的聯繫。在《中國圖解》的第六部份,基歇爾寫道:

我曾説過,洪水劫世後三百年諾亞(Noah)的子孫統治世界時,第一個文字的創製者是伏羲帝……在我的《奧狄浦斯》(“Oedipus”)第一卷,講述占神父如何先從埃及來到波斯,後來又在巴克特里卡(Bactrica)設立殖民地……。(9)巴克特里卡是波斯人最邊遠的王國,與莫卧兒或印度帝國接壤,選此方位是為了便於殖民中國,中國是最後一個被殖民的地方。同一時間,文字的成份亦由占神父和納斯拉伊穆斯(Nasraimus)的兒子墨丘利·特利斯墨吉斯忒斯(Mercury Trimegistos)所創。儘管不算完善,但他們總算能把它們傳到中國。古老的中國文字雄辯地證實了這一點,因其全都模倣象形文字。(出處同上,頁214)

在建築領域,基歇爾發表了兩本重要著作:《諾亞方舟》(“Arca Noe”/“The Ark of Noah”),阿姆斯特丹,1675;《巴別通天塔》(“Turris Babel”,〔“The Tower of Babel”〕,阿姆斯特丹,1679)。《諾亞方舟》是《舊約全書》(“The Old Testament”)神秘建築的首本,其結構形狀之靈感直接來自上帝。像後來的摩西聖堂(The Tabernacle of Moses)和所羅門神廟(The Temple of Solomon),諾亞所建之方舟均預示着敎堂。其命運以這樣的方式清楚地象徵著,那方舟在目空一切的尊貴壯麗、歷盡榮枯沉浮之後,必然以混亂中的毀滅告終。

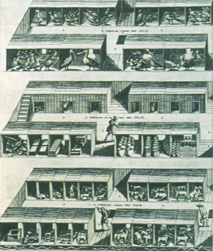

基歇爾重建方舟,讚同維特魯威式擬人觀的構築框架。他有一版插圖,準確地表明方舟如何反映人身的比例,這在後來籌建的摩西聖堂和所羅門神廟都採用了。在他之前就這一主題著書的大部份作者想象方舟是一種船,而實際上,方舟乃三分之一沒入水中的漂浮容器。基歇爾追求精確,也伸展到諸如為載有人畜的方舟設計切合實際的衛生設施此一類細節上。

在《諾亞方舟》一書中,基歇爾宣佈另一著作即將出版,四年後(1679),他的《巴別通天塔》面世,以與《諾亞方舟》互補。基歇爾致力於第二部精心傑作,任務要艱鉅得多。首先,可寫的東西不多了,故將《聖經》中敘述的巴別通天塔描繪成幾首詩。其次,這一磚石結構建築物,承擔要比建造一木質方舟費力得多。基歇爾否定了當時流行的理論,因為根據這一理論若依《聖經》所述,寧祿(Nimrod)旨在登天,意即到達天界。這就等於要建一座五倍於地球直徑高的磚石建築物。基歇爾認為那是荒唐的。基歇爾出示一幅示意圖,表示那將排除掉地心吸力。

基歇爾推論,通天塔必須是圓形的設計採取螺旋上昇式。這種外形有助於最容易把大量建築材料運送上去,以保建築物朝着天國節節上昇。他把通天塔的螺旋形結構描繪成一座拱券式建築物,整體效果使人聯想起彼得·勃魯蓋爾(Peter Bruegel,1525-1569)所繪的試圖複製的巴別通天塔。

聖經中的洪水場面及諾亞方舟

諾亞方舟的內部組織透視圖

有一個基本特點是基歇爾和萊布尼茲所共有的:即通過科學來揭示絕對真理的願望。基歇爾希望他的通用方法論能給人類帶來和平,而萊布尼茲想用他的微積分來達至同一目標。對於基歇爾來説,這意味着回到巴別通天塔混亂的和語言分家之前的黃金時代,回到聖賢和宗師始祖,例如瑣羅亞斯德(Zoroaster)、亞伯拉罕(Abraham)和赫爾墨斯·特利斯墨吉斯忒斯(Hermes Trismegistus)光輝照耀下的盛世。對於萊布尼茲來説,這意味着打開了通往一個嶄新的黃金時代的大門,而他相信他握有大門的鑰匙,即幾何學。而對他們兩人來説,這又意味着去達至那受神啟示的建築物諾亞方舟和耶路撒冷古神殿(the Temple of Jerusalem)所固有的象徵秩序與和諧。

《聖經》中的巴別通天塔

阿塔納修斯·基歇爾:巴別通天塔之一頁(阿姆斯特丹,1679) 當時盛行的巴別理論排除地心吸力

焦點定位:透視法為象徵秩序的表述

文藝復興以來,透視法一直是知識探究歷久不衰的主題,因其有效持久地幫助理解亞里士多德學派的概念,把世界看成是神的藝術和神的繪畫。阿爾貝蒂(Alberti)先把繪畫定義為與可見物有關的,再明確地把透視法具體化為可見物的幾何形狀。萊奧納爾多(Leonardo)認為繪畫科學包括對物體顏色、表面、形狀和距離的研究,而這一“科學乃透視法之母”,因其與天文學有關,故把它歸入亞里士多德的“物理”數學範疇(10)。在阿爾貝蒂和萊奧納爾多之後,結構透視法的發展跟隨亞里士多德學派把藝術作為理性程序的定義,其結果是把自然科學轉化為藝術“理論”。亞里士多德把世界視為神的藝術這種觀點維持其知織傳統直至伽利略(Galileo)提供新的哲理。

反宗敎改革思想維持阿奎那(Aquinas)識別的亞里士多德原理,且把藝術奉為人類思想範疇。扎根於感官視覺形象普遍性的觀點,是反宗敎改革有關形象辯論的一個基本論點。形象的重要性源自亞里士多德原則,即一切人皆欲獲取知識,而一切知識皆通過感官獲至。感官,又反過來,去領會理解存在的一切,若沒有這種領會理解能力,我們的認知能力就會受到限制。尤其是,耶穌會士認為透視形象是最有力的敎學手段,最普遍和最不可抗拒的形式,而又不僅局限於亞里士多德心理學幻覺對繪畫藝術的影響,因為無論在敎學和宣傳方面,透視形象都有着極廣泛的含義。透視法把形象帶給我們,歷歷如在眼前,而藝術形象又訴諸感官,抹除信徒和聖經故事的時間差距,不僅可指望信徒的靈魂得救,且使聖經故事成為世界上全人類可能存在的歷史。

17世紀末葉,笛卡兒哲學因提出要界定“清晰明確”知識而受到知識界的推崇(那是笛卡兒哲學其中的一個標誌),如此一來也就暗示着一個對立面:可稱之為“模糊不清”知識。這種哲理的界定,也區分出現代美學專業的獨創領域,即視覺藝術。然而,笛卡兒哲學的觀點並不否定亞里士多德的普通感覺是視覺的,因此亦是數學的。萊布尼茲認為“數的感官的共同概念,例如數碼、量值、種類和數字”,本質上就是更加清晰明確的。(同上,頁184)在他的《玄學講話》(“Discourse on Metaphysics”)中,萊布尼茲明確區分了知識的清楚與模糊、顯明與混亂、充份與不充份(11)。清楚因而有以分析和解説為先決條件。我們清楚認識的東西很少,而用來界定我們所知的東西的詞語本身又不充份。“模糊”可算是一種視覺屬性,屬於對於事物我們“弄不太清楚”,和有一個我們“看不太清楚”的玄學層面。(薩默斯,〔Summer〕,頁182)透視法以其感知和概念識別知識的理性程序,提供了視覺科學。

17世紀的時候,藝術、園藝和建築這些擔負構築人之世界的學科,必然觸及哲學的基本問題,即主客體之間的和諧(12)。為了讚美人生的意義,藝術肯定了人與絕對價值領域的關係。用透視法來理想地組合外界現實是最恰當的了。透視城市、花園和內在空間的轉換,都無疑地在表明幾何學知識超越性的信念。但是,跟19世紀透視法學説形成對照的巴羅克透視法,是一象徵手法的佈局,它允許在一個基本上屬於亞里士多德的世界裡,使現實跟人的感知相關聯。透視法使17世紀的藝術家有可能將物質環境轉換為形象現實。這樣,透視法就體現了一種象徵手法的操作,通過感官經驗來感知,而引發理想的真理。在17世紀的凡爾賽,色彩、氣味、光亮、水上遊戲、煙花以及所有內容豐富的神話,都在象徵方面起着主要作用。因此,卡斯蒂廖內(郎世寧)建造的圓明園歐洲建築群,把歐羅巴科學和藝術撒播在中國的土地上。憑着“吉祥”的歷史機緣巧合,耶穌會士得以發展巴羅克建築思想,尤其是“標示”的思想概念,作為藝術和構搭線法透視繪畫程序的西方建築理想的基礎,並將之作為神學和科學的進口貨引入中國。17世紀以後,現代哲學擯棄了亞里士多德的必讀書目,而現代科學也將《創世紀》調換,代之以“自然百科全書”,其內容成了永遠不變的、幾何學的數字和數碼。

焦點構形:耶穌會透視法建築風格的發展

巴羅克文化跟反宗敎改革緊密聯結,尤其跟令藝術與科學和宗敎結盟的耶穌會益形密切。例如,耶穌會佈道中的聲學和視覺效果,都在羅馬的耶穌會敎堂設計中反映出來。這第一座耶穌會敎堂是由該會會士賈科莫·巴羅齊·達維諾拉(Giacomo Barozzi da Vignola,1507-1573)設計的。維諾拉建立了演講廳式的幾何圖形結構,選取了中央設計(大跨度的穹頂)和長方形設計(不過,縮減成單一的中殿,側廓也由私人祈禱處所取代)。耶穌會教堂的正面最後由賈科莫·德拉·波爾塔(Giacomo della Porta,1532-1602)在1575年完成,並成為後來的包括澳門聖保祿敎堂在內的眾多巴羅克式敎堂的樣板。

維諾拉不僅用幾何次序為巴羅克式教堂創立了耶穌會的模式,而且於其《透視法實踐中的兩個規律》(“Le due regole della prospettiva practica”,羅馬,1583)一書中闡明,那“耶穌會透視法”,即是直線透視法的焦點法,當代術語可稱之為工作坊方法或辦公室方法,也就是無須界定沒影點的精確定位,將線條分開使成比例。這種技術可以熟練地操作,以創造統一的中心透視圖,而無須像阿爾貝蒂(Alberti)讚同的沒影點透視法技術指定的繪圖框架。焦點法特別“受北歐藝術家作坊的推崇,且在(為大發現時代)演繹一幅繪製地圖的世界圖像,證明行之有效。”(阿爾佩斯〔Alpers,頁26-71)

通過透視科學,耶穌會士得以把基督敎敎義體系跟藝術和科學統一起來,例如在天文和建築方面,把自然和超自然整合在幾何關係之中,用形象空間來表現天上與人間。直線透視法應用於獨特的思維方式,從無限大到無限小,把天地萬物盡收眼底,這是總體知識的至關重要的結構成份。對耶穌會士而言,顯示神的無限竟可用形象化的、有限的空間去表現,既不必規定沒影點,又不須標示圖像的輪廓,是意味深長的。由此,幻覺畫法聯同耶穌會透視法成為一種技藝,去暗示運動、飛翔、動蕩、變形、壯麗的天堂。

波佐(Pozzo):聖依納爵寓所相鄰之回廊。羅馬,耶穌學院內。 此回廊因牆平面的透視效果和穹頂的輕度弧形而引人入勝於無限空間之幻覺

在《一個巴黎耶穌會士的透視法實踐》(“La perspective pratique par un Parisien,religieux de la Compagnie de Jésus”,三卷集,巴黎,1642-9),讓·迪布勒伊(Jean Dubreuil)闡明一個耶穌會士的神職,是通過透視法的順序來引導世界。在迪布勒伊看來,“凡能納入透視法的每一自然和建築現象皆吸納之;凡公開的每一變化形式皆服從透視法的一般規律”。(洛朗松〔Lawrenson〕,頁178;肯普〔Kemp〕,頁122)此外,虔誠的耶穌會士與透視法裝飾應用於生活的各個方面有關,亦與表現生活的場景有關。顯然,塞巴斯蒂諾·塞利奧(Sebastino Serlio)那麼小心翼翼之地計算出其透視法的沒影點,非因維特魯威(Vitruvius)之故,而是關係到巴羅克透視法舞台的成熟過程。當然,他為耶穌會士提供在敎堂中使用幻覺,開闢了戲劇性表現的空間。

安德烈亞·波佐(Andrea Pozzo,1642-1709),一位自稱“透視法愛好者”,把耶穌會敎士在敎堂中使用的幻覺,概括為在宗敎上具有科學信念的世界“劇場”和迷離錯覺畫。在他的論文集《繪畫和建築藝術透視法》(“Perspectiva pictorum et architectorum”,兩卷集,1693年和1700年出版)的序言裡,波佐肯定地宣佈,他“決心繪畫一切關於上帝的榮耀的線條到那真確的點子上”。在他的既真實又短暫的建築雕刻品上,當從適當的位置去察看,幻覺竟神奇地把扭曲了的混沌無序的形態整合成有條不紊的啟示。

在波佐提議的劇場設計中,提到無數的點在舞台佈景中通過斜角景片,反射到享有特權的王室包廂的位置上,在那裡,單點透視法體現了神靈顯現的設想。至於敎堂中殿的穹頂,據《神學精神的傳播》(“The Transmission of the Divine Spirit”,1688-1694,羅馬,S. 依尼亞齊奧〔S. Ignazio〕),用波佐自己的話來説,透視點其實就是聖子耶穌基督,“發出一道金光射進聖依納爵的心裡,然後由他傳遍世界四方最遙遠的地區”。(肯普〔Kemp〕,頁139)作為一個錯覺畫藝術鑒賞家和以自下而上著稱的意大利透視法藝術名家,波佐依照耶穌會“榮耀歸於永恆的上帝”的箴言,把天國顯現在離地面60呎範圍之內。當快速昇騰至聚焦點時,光能透視系統就成為幻覺光華的核心,通過耶穌會傳敎士,燦爛奪目的聖靈之光,普照着全世界人眾。

焦點透視傳譯:耶穌會透視法在中國

利瑪竇(Matteo Ricci)第一個意識到,為了傳播福音,擴大聽眾範圍,特別是使中國的高官(文人士大夫)皈依基督,他最好是以一名西方科學的傳播特使出現,而不宜以一個誓守清貧的謙卑敎士露面。(13)抱着這樣明顯的目的,利瑪竇帶了兩本重要的書到中國:一本是前面提到過的傑羅尼莫·納達爾著的《福音史形象》,另一本是由耶穌會士數學家克里斯托弗·克拉維烏斯(Chistopher Clavius' 1573-1612)對歐幾里德的《幾何原本》加了圖象例證的譯註本(14)。跟16世紀所有傳敎界別一樣,耶穌會士擔心信眾曲解了基督門徒的形象,將之作為他們原來的神像那樣來拜。因此,利瑪竇打定主意,用繪畫繪圖作為傳播福音禮拜儀式的手段,特別是對那些文人士大夫,宣揚文字傳達神意他們可能會不懂。利瑪竇的目的,是借助納達爾書中“逼真”的透視繪畫來説服中國人,使其確信基督是“活着的神”,並向信眾提供“特定的”形象去想象,以便從上帝那裡,獲知禮拜儀式的含義。(15)可惜利瑪竇無能為力,不能去論證文藝復興時期的透視法和明暗對照法,亦不能推介在佛羅倫薩和波洛尼亞新近成立的學會之有關繪圖藝術科學的發現。

郎世寧完成了在科英布拉耶穌會修道院的見習期後,乘上一艘葡國商船,踏着利瑪竇的足跡,於1715年,即康熙(1662-1722)五十四年,七月抵達澳門。四個月後,郎世寧托庇於馬泰奧·里帕神父(Father Matteo Ripa,1682-1745,中文名馬國賢)(16),被推薦給康熙皇帝,與中國的畫師一道工作,取了個中文名叫郎世寧。受僱於宮廷的郎世寧,從此穩居特權地位,把透視法和明暗對照法的技術,融入中國繪畫裡去。

沒有哪一位在中國的耶穌會士能像安德烈亞·波佐的門徒郎世寧那樣,把西方科學表達得那麼卓有成效。郎世寧未在宮廷出現之前,無一中國畫師用明暗對照法繪畫,亦無人嚐試去表達文藝復興時期透視法任何具有代表性的透視效果。在乾隆的宮廷,郎士寧的藝術表現,與其説他是一個藝術家,不如説他是一個插圖畫家。他的繪畫天才和學識都致力於引證歷史事件,例如在上亞細亞(Upper Asia)、喀什加里亞(Kashgaria)、土耳其斯坦(Turkkestan)和準噶爾斯(Zungars)的戰事,以及皇帝的慶典,如著名的木蘭卷軸(0.77×27米),記載着皇帝一年一度的狩獵活動(17)。郎世寧精於表達透視法高深複雜的技藝。通過解釋波佐的論著,郎世寧以其對繪圖藝術科學的理解,整合藝術科學,對照檢驗對中國繪畫和圖像的構想。

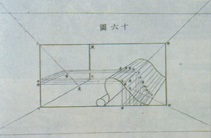

雍正年間,郎世寧協助關税總管及景德鎮瓷器總管年希堯,將安德烈亞·波佐的論著《繪畫和建築藝術透視法》編譯成中文,題名為《視學》。此書於1729年出版,1735年再版。年希堯在《視學》的序言中説,他窺探過中國繪畫精妙奧秘之處,尤其是在西方大師郎四寧指導之下,探討過明暗法所創造的三維空間幻覺效果的奧妙(18)。直線透視法這一術語,先是被視為一種特殊的想象,中文譯為“線法”,卻一點兒也表示不出透視法的效果。“線法”字面上的意思是“線的方法”,表述“繪圖藝術科學”的概念更多於直線透視法的概念。

郎世寧:吉祥花木

(1723年作,水墨設色絹本掛軸173×86.1cm) 台北故宮博物館藏

這幅早期作品顯示郎世寧在表現陰影時已採用明暗對照法效果

年希堯《視學》中的一頁(1729),這是第一本基於波佐的《建築和繪畫藝術中的透視法》有關透視學的中文專著。

中西繪畫概念眾多差別之一,在於對“線”及其描繪功能的基本理解。儘管中國文人畫的技巧主要以線為基礎,但這種線條技巧與書法合為一體,在其間,線條是象形描繪的基本表現形式。中國的文人畫和書法皆講究運筆揮毫的“力度”及其線形變化。對於深受道家思想薰陶的中國人來説,“靜物畫”沒啥意思。根本就沒有無生命的物體(包括線條),天地萬物皆有其生機和靈性。中國繪畫傾向於描繪事物潛在的神韻多於描繪存在的形體。中國人認定,通過短暫的轉化過程去表達永恆的存在是不可能的。線條在中國畫中的功能,與其在文藝復興現實主義或巴羅克自然主義所闡明的,並非同一的表述概念。對比之下,繪圖藝術科學運用線條作為表達概念的手段,其發展已為文藝復興時期的透視法和明暗對照法,提供了一個科學的依據,從而把線條作為幾何構圖的一個不可簡約的要素跟作為繪畫繪圖的基本表現形式區分開來。以數學和物理學充實起來的西方畫家,採用直線透視法,觀察明暗對照法,探求根據建築學原理來繪畫房屋和力求按解剖學上的準確度來繪畫人體肖像畫。

作為一個建築師,郎世寧在建造圓明園歐式部份的過程中(1747-1760),是一位令人印象深刻的、巴羅克建築術的代表。圓明園裡的歐式宮殿在郎世寧完成繪圖設計後,於1747年動工。郎世寧的透視幾何學知識,成為他在建築物內部、本身和兩者之間安置寓言人物塑像和設備,以獲得最理想的透視效果的基礎:跟隨着他的直線透視法形象構思程序的一個設計過程(19)。這座歐式園林建築整個場地規劃,是以通道廊廓圍繞一個中心軸,佈局卻突出了一系列透視美景奇觀。令人讚嘆的是,東園區的建築,全是按着巴羅克透視景觀來組合的。從“線法山門”到“線法山”,透視美景連綿不斷,最後引導至長方形平面的“線法湖”,皇上可穩坐在湖的西岸,觀賞東岸巴羅克舞台呈現的歐洲街景。

郎世寧呈獻皇上御覽的最後建築方案,是一種令人着迷的巴羅克設計。從其遺址以及仍可散見於圓明園和北京大小公園的殘存裝飾碎件中,人們或能同樣斷定,郎世寧定是從意大利巴羅克建築中吸取他的最重要靈感。“一些建築物正面的玲瓏曲線和門窗上的巨大渦漩形飾,使人想起博羅米尼斯克式的建築,其它的則令人聯想到16世紀末葉熱那亞的宮殿”(西倫〔Sirén〕,頁47)。“至於法國的影響,總的來説,在建築設計方面,則沒那麼明顯,但就歐洲風景的原型而言,則明顯地參照了凡爾賽”(勒爾〔Loehr〕,頁86)。

線法山

線法山門

圓明園“諧奇趣”遺址

“此乃天造地設,供朕以園遊休憩之所”(《全集》頁12)這是根據乾隆皇帝在圓明園竣工後讚嘆其美侖美奐所作的評議。很顯然,建築群中的一切,都顯示着對戲劇性景觀的極度讚賞:巴羅克式過多裝飾品的奢華,建築的基調特色激發着充滿着全部感官。但不論其如何混合,這種中國的巴羅克,其總體效果仍不失為優雅脱俗的。連耶穌會士都説,“它實現了不規則的藝術,怎能不讓人讚美! ”(伯德萊,頁74)

1774年8月5日,耶穌會會長勞倫特·德里奇神父(Father Laurent de Ricci)被捕入獄和羅馬敎皇公告耶穌會解散的消息傳到中國。自此以後,外國傳敎士再也不復有當年耶穌會士在朝廷所享受的特權地位了。在隨後的世紀,歐洲人採用非常不同的方式,去強行兜售他們的意願;火炮取代了佈道。1860年,當英法聯軍在額爾金勳爵(Lord Elgin)和庫贊·蒙托邦將軍(General Cousin-Montauban)率領下,洗劫郎世寧的夏宮(即圓明園),中國幾代皇帝的“天方夜譚”般的宮殿,連同他們的稀奇玩物、猿猴、自動舞伎、擊鈸兔子俱付之一炬。就連那些一度供精心安排娛樂的建築物的記憶,亦已消失得無影無縱了。猶存的唯一見證,就祇有那20塊於1786年由郎世寧的兩個學生在皇帝過問下製造出來的銅版。

北京圓明園“花苑”

北京圓明園“花苑”

結語

近二百年(1582-1773),耶穌會士在中華帝國享有特權地位,使他們能擔當東西方文化的傳譯者。他們蒞臨中國,真實反映了一個在西方那獨一無二的探究知識的啟蒙時期,是隨着理性時代在整個歐洲的昌盛而到來的。耶穌會透視法是為取得神靈顯現的象徵性形象、思想和地點而發展的,是由宗敎信仰通過感官揭示絕對知識培養出來的。當耶穌會透視法作為建築學理論去建立世界的幾何秩序時,耶穌會士就用其世界上別具一格的透視法觀點來面對中國人。在中國,耶穌會透視法曾使一度是東西方重大差異及有效聯繫之可見的科學技術領域趨向理性化和民主化。東西方的差異反映了西方建築學理論和實踐的人類中心説(即以人類經驗及價值標準解釋宇宙萬物的觀點)。更重要的是,西方認識到繪圖法作為認識論的過程於感性領域描繪理性概念,同時也就將不可見轉化為可見了。

【參攷書目】

亞當,莫里斯(Adam,Maurice)《圓明園:18世紀耶穌會建築學》(“Yuen Ming Yuen:L’oeuvre Architecturale des Anciens Jésuites au XVIII Siècle”北平〔北京〕,1936)

阿爾佩斯,斯韋特蘭娜(Alpers,Svetlana)《描繪之藝術:17世紀之條頓藝術》(“The Art of Describing:Dutch Art in the Seventeenth Century”,芝加哥,芝加哥大學,1983。)

伯德萊,塞西耶(Beurdeley, Cécile)和米歇爾(Michel)《郎世寧--中國宮廷的耶穌會士畫師》(“Castiglione,peintre,jésuite à la Cour de Chine”〔“Giuseppe Castiglionc:A Jesuit Painter at the Court of the Chinese Emperors”〕魯特蘭〔Rutland〕,查爾斯E·塔特爾公司〔Charles E Tuttle Company〕,1971)

博克瑟,查爾斯(Boxer,Charles)《北京宮廷的耶穌會士》(“Jesuits at the Court of Peking”),《當代歷史》(“History Today”)41期〔1991年5月〕:頁43

卡爾維諾,伊塔洛(Calvino,Italo)《下一千年的六個備忘錄》(“Six Memos for the Next Millennium”,劍橋,哈佛大學出版社〔Cambridge:Harvard University Press〕,1988)《郎世寧文集》(“Collected Works of Giuseppe Castiglione”)台北,國立故宮博物館,1983)

康納,帕特里克(Conner,Patrick),《在西方的東方建築》(“Oriental Architecture in the West”)倫敦,泰晤士〔Thames〕和赫德森〔Hudson〕,1979)

庫克(Cook),丹尼爾·J·庫克(Daniel J. Cook)和羅斯蒙特,小享利(Rosemont,Henry Jr.)譯。《萊布尼茲論中國》(“Gottfried Wilhelm Leibniz Writings on China”芝加哥,1994)

尼古拉斯,安東尼奧T.(Nicolas,Antonio T.)《聖依納爵:想像的力量》(“Ignatius de Loyola:Power of Imagining”)由帕特里克·希利連(Patrick Heelan)作序,奧爾巴尼耶穌會〔S. J. Albany〕:紐約州立大學,1986)

埃傑頓,塞繆爾·Y(小)(Edgerton Samuel Y. Jr.)《焦托的幾何學遺產》(“The Heritage of Giotto’s Geometry”,康奈爾大學出版社〔Cornell University Press〕,1991)

詹姆斯,芒迪(James,Mundy)的《文藝復興進入巴羅克時期:意大利的繪圖傑作,1550-1600》(“Renaissance into Baroque:Italian Master Drawing,1550-1600”密爾沃基,密爾沃基藝術博物館Milwaukee Art Museum,1989)

肯普,馬丁(Kemp,Matrtin)。《藝術科學:從布魯內萊斯基到修拉西方藝術的視覺之題》(“The Science of Art:Optical Themes in Western Art from Brunelleschi to Seurat,紐黑文〔New Haven〕:耶魯大學出版社〔Yale Universitv Press〕,1990。

克里斯特勒,保羅·奧斯卡(Kristeller,Paul Oskar)《文藝復興思想和藝術》(“Renaissance Thought ane the Arts”,修訂版,普林斯頓:普林斯頓大學出版社〔Princeton University Press〕,1990)

洛奇,唐納德F·(Lach,Donald F.)。《萊布尼茲之中國新聞的序言》(“The Preface to Leibniz' Novissima Sinica”檀香山(Honolulu):夏威夷大學出版社〔University of Hawaii Press〕,1957)

勞倫遜,T·E(Lawrenson T·E)。《17世紀法國舞台和劇院:意大利模式的研究》(“The French Stage and Playhouse in the XVIIth Century:A Study in the Advent of the Italian Order”,紐約:農產品銷售局印刷社〔New York:AMS Press〕,1986)

勒爾,喬治·羅伯特(Loehr,George Robert)。《郎世寧〔1688-1766〕,中國乾隆皇帝的宮廷畫家》(“Giuseppe Castiglione〔1688-1766〕:Pittore di Corte di Ch’ien-lung,Imperatore della Cina。”羅馬,1940。

李約瑟(Needham,Joseph),《中國的科學與文明》(Scinece and Civilization in China”第1卷,劍橋:劍橋大學出版社〔Cambridge University Press〕,1954)

波佐,安德烈亞(Pozzo,Andrea)《建築與繪畫藝術中的透視法》(“Perspective in Architecture and Painting”〔1693年的“Perspectiva Pictorum et Architectorum”英文-拉丁文版原版重印〕,紐約:多維爾〔New York;Dover〕,1989)

佩雷斯·戈梅,阿爾貝托(Pérez-Gómez,Alberto)《建築與現代科學之危機》(“Architecture and the Crisis of Modern Science”,劍橋:馬薩諸塞理工學院〔MIT〕,1983)

羅南,查爾斯(Ronan,Charles E. S. J)和博尼(Bonnie B. C.)合編之《東西方交匯:中國的耶穌會士,1582-1773年》(“East Meets West:The Jesuits in China,1582-1773年”,芝加哥:羅耀拉大學出版社(Chicago:Loyola University Press,1988)

雷克韋特,約瑟夫(Rykwert,Joseph)《最早的現代人:18世紀的建築師》(“The Architects of the Eighteenth Century”劍橋:馬薩諸塞理工學院出版社〔Cambridge:MIT Press〕,1980)

西倫,奧斯瓦爾德(Sirén,Osvald)《北京的皇帝》(“The Imperial Palaces of Peking”巴黎:G. 范厄斯特〔Paris:G Van Oest〕1926年;紐約:農產品銷售局出版社〔New York:AMS Press〕1976年重印)

斯彭斯,喬納森(Spence,Jonathan),《利瑪竇的紀念殿堂》(“The Memory Palace of Matteo Ricci”,紐約:企鵝圖畫公司〔New York:Penguin Books〕,1984)

薩默斯,戴維(Summers,David),《感官之判斷:文藝復興時期的自然主義和美學的興趣》(“The Judgment of Sense:Renaissance Naturalism and the Rise of Aesthetics”,劍橋,劍橋大學出版社〔Cambridge University Press〕,1987)。

威特科爾,魯道夫(Wittkower,Rudolf)和賈菲,伊爾馬(Jaffe,Irma B.)合編之《巴羅克藝術:耶穌會士的貢獻》(“Baroque Art:The Jesuit Contribution”,紐約:紐約大學出版社〔New York University Press〕,1972年)耶茨,法朗西絲A.(Yates,Frances A.),《記憶藝術》(“The Art of Memory”,芝加哥大學出版社:〔University of Chicago Press〕,1996)。

李麗青 楊秀玲譯

【註】

(1)關於聖依納爵的靈修、靈修日誌、自傳和書信,參閲德尼古拉斯(de Nicolas)所著的《聖依納爵:想形之力量》頁116。

(2)論述利瑪竇(Ricci)採用納達爾(Nadal)的書及在中國其記憶劇場的構思,詳見斯賓塞(Spence),頁62-63。

(3)詳見勒內·泰勒(René Taylor)的《赫爾墨斯神智學及耶穌會的神秘主義建築》(“Hermetism and Mystical Architecture in the Society of Jesus”),參閲威特科爾(Wittkower)和賈菲(Jaffe)文集中的章節,頁63-97,以及耶茨(Yates)的,頁82-104。

(4)兩個版本均未註明出版者及出版地點。洛克(Lach)認為1699年的版本乃1697年的修改本,在來比錫出版。《中國新聞》(“Novissima Sinica”)是萊布尼茲(Leibniz,1646-1716)從1689到他去世前共27年內出版的,論題是他極感興趣的唯一的一本書。可能祇有序言出自他的手筆,其餘部份都是內容迥然不同的,原由在華耶穌會士所寫,再通過各種渠道落入他手中的材料。序言先是由唐納德·F·洛奇(Donald F. Lach)翻譯成《萊布尼茲之中國新聞的序言》(“The Preface to Leibniz Novissima Sinica”),後來又略加修改,收進由丹尼爾·J·庫克(Daniel J. Cook)和享利. 羅斯蒙特(Henry Rosemont)聯手合譯並加了引言、註釋和評論的《“格特弗里德·萊布尼茲論中國》(“Gottfried Wi1helm Leibniz Writings on China”)。下面這兩段分別引自該書頁46和頁48,黑體字是筆者所加,以示強調。

(5)萊布尼茲在《幾何情境之研究》(“Studies in a Geometry of Situation”)中,提出將科學引申統合幾何學和代數學。所提到的萊布尼茲著作為《哲學論文和書信》(“Philosophical Papers and Letters”)由L. E. 勒姆克(L. E. Loemker)主編和翻譯。(兩卷集,芝加哥,1956)。

(6)關於萊布尼茲和基歇爾(Kircher)的關係,見庫克(Cook)和羅斯蒙德(Rosemont)在萊布尼茲《中國》的“序言”,頁11。

(7)阿塔納修斯·基歇爾(Athanasius Kircher)的《中國之宗敎非宗敎紀念遺跡圖解》(“China monumentis qua sacris qua profanis illustra”),1667年,由查理·D·范蒂伊(Charles D.van Tuyl)譯自1677年原版,摩斯科格,印第安大學出版,1987年。

(8)勒內·泰勒的《赫爾墨斯神智學及耶穌會的神秘主義建築》,見魯道夫·威特科爾(Rudolf Wittkower)和伊爾馬·B·雅費(Irma B. Jaffe)合編的《巴羅克藝術:耶穌會之貢獻》(“Baroque Art: The Jesuit Contribution”,紐約,福德姆大學出版,1972),頁63-98。

(9)基歇爾指他較前發表的著作《埃及的俄狄浦斯》,羅馬,1652年。

(10)戴維·薩默斯(David Summers)著《感官的判斷:文藝復興時期的自然主義和美學之興起》(“The Judgment of Sense Renaissance Naturalism and the Rise of Aesthetics ”,劍橋;劍橋大學出版,1987),頁137-138。

(11)收集進萊布尼茲的《哲學論文與書信》(“Philosophical Papers and Letters”)。

(12)見阿爾貝托·佩雷斯戈麥斯(Alberto Pérez-Gémez)所著的《透視法·園藝與建築敎育》(“Perspective,Gardening,and Architectural Education”,為《建築與現代科學危機》(“Architecture and the Crisis of Modern Science”,麻省理工學院〔MIT〕出版,1983)頁165-201。

(13)關於早期來華的耶穌會傳敎士之研究,詳見喬納森·斯賓塞(Jonathan Spence)著的《利瑪竇的紀念殿堂》(“The Memory Palace of Matteo Ricci”)。

(14)克里斯托弗·克拉維烏斯(Christopher Clavius)是在羅馬的羅馬耶穌會學院的傑出數學家,他應邀去證實伽利略(Galileo)的主張。克拉維烏斯是接受望遠鏡為科學儀器之第一人,並強調不可再無視望遠鏡所揭示的真理。望遠鏡不可逆地扭轉了地心説與日心説宇宙的爭論方向。克拉維烏斯分析了歐幾里德(Euclid)的《幾何學原理》(“Elements of Geometry”)并於1574年將之譯成拉丁文,他又改革了曆法,以羅馬敎皇格列高利三世命名曆法以示尊敬,這個曆法於1582年在歐洲開始實行。

(15)“他們用藝術來闡述耶穌基督敎義,而在中國人眼中,無論這些圖解有何藝術價值,都會因其稀奇古怪的技術而顯得無足輕重了。這一點可由以下兩方面得以證實:1)中國人很看重透視法和明暗對比表示逼真;2)中國人對繪圖學、地形學、地圖,以及最後對天文學、時間和距離的測量、鐘錶發條、時計和曆法都著迷。”(頁122)見哈里·范德斯塔彭S. V. D.(Harrie Vanderstappen S. V. D.)所著《東西方交匯:耶穌會士在中國,1582-1773年》(“East Meets West:The Jesuits in China,1582-1773”)中之一章<中國藝術及耶穌會士在北京>(“Chinese Art and Jesuits in Peking”),查爾斯E·羅南(Char1es E. Ronan S. J)和邦尼(Bonnie B. C)合編,俄亥俄州,頁103-126。

(16)馬泰奧·里帕神父(Father Matteo Ripa)是一位意大利耶穌會士,1708年抵中國,任職於康熙皇帝的宮廷,被派往熱河的皇家避暑山莊去繪製36幅關於皇帝莊園的版畫。1713年,他對龐大的、極盡奢華的御花園的逼真記綠,正是最恰當的時候,為“中國風格”送抵歐洲。回到那不勒斯之後,1732年他為中國人建立了一所學院。見康納(Conner)的《在西方的東方建築》(“Oriental Architecture in the West”)頁42。受僱於朝廷對耶穌會士來説是平常事,1743年就有22位耶穌會士在北京:10位法國人,12位葡萄牙人、意大利人和德國人。22位耶穌會士中,有7人專門服務於皇帝,其餘的人則從事與朝廷有關的活動。見伯德萊(Beurdeley)的《郎世寧--中國宮廷的耶穌會士畫家》(“Castiglione peintre jésuite à la cour de Chine”),頁45。

(17)“郎世寧所畫的馬和花完全像真的一樣,原因很簡單,它本來就是一幅相片,既無中國畫的精神,又無中國畫的節奏和層次……。如果他研究中國畫,那也是為了傳敎,也是值得稱讚的。雖然他在北京逗留了50年,但他從未學過寫中文,這就是為何在他為北京及其郊區的敎堂繪畫的聖徒畫像,都沒有他的簽署。那些用漢字簽署的,皆非出自的手筆。他的畫對中國畫并無影響。”摘自羅光大主敎(Archbishop Lo Kuang)為郎世寧畫展所做的演講辭。(白德萊〔Beurdeley〕,頁152)

(18)中文名應是“郎世寧”而非“郎四寧”,這也許是年氏發音上的謬誤。

(19)欲知這些透視法裝置及整個計劃佈局和建築物,請見莫里斯·亞當(Maurice Adam)《圓明園:18世紀耶穌會建築學》(“Yuen Ming Yuen:L'oeuvre Architecturale des Anciens Jésuites au XVⅢ Siècle”)頁23-40。

*Arthur H. Chen,ph,D.美國紐約州立大學建築系博士。