1594年,澳門耶穌會聖保羅書院已經達到了大學的水平,從那時起,該書院在傳播基督精神方面起著日益顯著的(敎育,文化和宗敎)的作用。但是,需要強調的是早在此之前,有些前來加盟此歷史性書院,或者説以他們自己的方式進行傳敎的宗敎人士已經起着獨特的作用。在這片中國土地上,他們利用活字印刷技術為傳播基督和人類靈感作出了諸多貢獻。

宗敎和文化的匯合

要分析葡萄牙人16世紀中葉在中國南方的這段歷史,需要追溯到13世紀的20-30年代。潘日明神父認為,早在1246年8月24日,方濟各僧侶洛倫索在中國土地上參加了蒙古汗貴由的加冕典禮,當時在場的有皮安·德·卡爾皮尼僧侶。據此,他可以被認為是第一位有記載的進入中國的葡萄牙人。但是,胡安不同意這種看法(即我們認同的觀點),他説:“洛倫索僧侶因不明原因而並沒有上路(從羅馬,並且帶着羅馬敎皇的訓諭),或者遇到了甚麼障礙而使其旅行夭折。”

然而,在中世紀末,幾位西方旅行家致力於澳門半島地圖繪製技術發展,為對這塊亞洲次大陸的認識作出了重要貢獻。(1)這不能説沒有意義。

但是,葡萄牙人來到中國僅僅在16世紀中葉才可能顯得有條不紊。儘管如此,費爾南·門德斯·平托1537-1558年間在遠東的生活經歷籠罩著濃濃的迷霧,他在中國土地上的生活亦繼續有待於文獻資料來加以證實。(2)從文獻資料的角度看,比較可靠的做法是把一位在那裡關押了六年之久的正直人於1554年在馬六甲學院對梅斯特雷·貝爾肖爾神父講的有關中國習俗和法律的幾件事情充實進去。(3)從那時起,當葡萄牙遠東傳敎會使得五盾國徽的國家(指葡萄牙--譯者注)的名聲遠揚五大洲的時候,如果能忘卻歐洲人在澳門進行宗敎和文化滲透所遇到的困難的話,中國的門戶也許會相對地開放些。

1. 第一批在中國傳播福音的傳敎士/耶穌會士梅爾希奧·努內斯·巴雷托神父的先驅作用

30年代還存於法國雜誌《研究》,現存於羅馬耶穌會敎皇法庭檔案館的古籍手抄本,至今仍是研究自16世紀中葉開始在中國傳播福音的首批葡萄牙和其它國家傳敎士的最重要來源之一。這部堅實的劍麻紙古籍手抄本的題目是“關於首批將要進入中國的傳敎士的消息”。此手抄本是這樣紀錄的:

自1552年進入中國的沙勿略去世之後,第一位進入中國傳播福音者是耶穌會士梅爾希奧·努內斯·巴雷托神父。他到達廣東省,在那裡僅住了一個月,并未取得任何成果。

根據塞拉菲姆·萊特神父記載,此情況與安東尼奧·佛朗哥神父所提的情況相同。他強調,根據他從中國書寫的信件所提供的情況,梅爾希奧·努內斯·巴雷托曾兩次去廣州。第一次是他在馬六甲,從那裡出發抵達上川島,然後又從上川島抵達廣州。另外,在1556年6月,他也在廣州(然後從廣州去日本)。每次他住在這個中國南方港口城市大約一個月時間(4)。眾所週知,1557年9月,廣州官員把澳門租給了葡萄牙人。

根據同一記載,儘管此資料并不都和普菲斯特圖書館的記載相符,第二批進入中國的傳敎士在1575年進入福建省的福州。他們是聖·阿戈什蒂紐,馬蒂紐·德·拉達和熱羅尼莫·馬里姆敎會的成員。但是,由於此手抄本的撰寫者不是葡萄牙人,所以,必須指出此手抄本並沒有提及在這些傳敎士之前加斯帕爾·德·克魯斯在努內斯·巴雷托數月之後已經抵達中國的事實。

然而,在1575年,有四位方濟各會修士通過廣州進入澳門。他們是意大利低級神職人員若昂·巴蒂斯塔,彼得羅·德·阿爾薩羅,塞巴斯蒂昂·德·弗朗西斯科和阿戈什蒂紐·德·托德西利亞。最後三位來自西班牙,是赤腳僧侶。

這四位方濟各會修士可能在廣州大約住了六個月。根據我們查閲的文獻資料記載,澳門市民認為上述四位僧侶的工作遭到了中國人的刁難,或者説,受到了“中國人的藐視”,把他們召回這塊葡萄牙的領地,所以,他們傳播福音的成果實際上可能一事無成。

較之更為重要的是在那裡提及了這四位方濟各會修士到達澳門之後,大約在1579年下半年,或者1580年初在那裡“建造了一座修道院”。這份資料對於我們來講十分重要,因為這座建築,或者稱由耶穌會卡洛·斯皮諾拉神父建造的耶穌會建築將在世紀之交時開始使用。

西方傳敎士在中國傳播福音最重要的時刻之一是羅明堅,利瑪竇和孟三德傳敎士到達中國之時。

2. 傳敎和傳播文明的最重要的見證人:羅明堅、利瑪竇和孟三德神父

和其他諸多傳敎士一樣,上述三位傳敎士,無論在中國傳播福音,還是在為傳敎而做的意義非同一般的智力勞動(不僅如此)方面都作了巨大貢獻。除了他們,還應提到由敎皇派遣到遠東作為非洲東岸以外所有基督敎地區的巡事的范禮安。

范禮安1574年9月6日抵達果阿,並在科什塔達貝斯卡里亞住了一段時間之後,於1578年9月6日到達澳門。他在葡萄牙這塊領地期間--在那裡一直居住到1579年7月7日--不但感到需要更多的歐洲傳敎士到那裡進行溝通,而且還感到需要扶植本地熱衷的新敎徒,採用自己的語言或地方方言傳授基督訓示。在這方面,歐洲神父利用活字印刷技術以傳播基督敎的基礎敎材,這具有至關重要的意義。

羅明堅神父和利瑪竇神父懷着此種胸懷分別於1579年7月20日(范禮安之後十個月)和1582年8月7日(范禮安之後四個月)從同一地方抵達澳門。

根據後面提及的拉丁文手抄本記載,羅明堅神父到達中國後不久,於1581年(6)即居住於廣州市,而在此之前並非説在澳門沒有設立改變中國人信仰的聖·馬蒂紐敎堂。

然後,直到現在才有了有關羅明堅在廣東地區老百姓中傳播福音的十分重要的資料。在這份手抄本裡有幾份由這位宗敎人士撰寫的手稿--特別是用拉丁文寫的那篇文章<敎規文選>,內容包括宗敎法的規定,以及摘錄了一些作者在某些書籍中的警句,還有一本神父用的手冊葡文稿(開頭有這樣一句話:罪人取得上帝諒解的最好辦法是洗禮之後求得上帝對不可饒恕的罪惡的寬恕……),另一本神父日常使用的手冊,題為“答疑”,這是供給異敎地區神父使用的。此手冊開頭寫道“例1:甚麼年齡的人可成婚”;結尾寫道:“我們不知這樣做是否損害了他們,所以,我們不能對異敎徒處理上述那些事情。”(7)

關於是誰撰寫了這些文章的疑問,看了全冊手抄本便迎刃而解。當彼利扎里發現含有“一些作者在某些書籍中的警句”文章的手抄本那部份得出:“1581年10月27日,西蒙和約德烏,關於中國的一切”的結論是指中國的廣州時,那麼,此內容便具有了重大意義。

3. 基督敎印刷術在中國的起因

可以説,緣於羅明堅神父,基督敎印刷術的歷史得以始於中國。大家已經看到,一種傳敎印刷術在其第一階段變成了傳播基督敎的問題,不久因利瑪竇而繼續擴大範圍,利瑪竇把興趣轉入哲學乃至科學範疇。

要徹底弄清這種傳敎印刷術的起因還有漫長的道路要走。從阿茹達圖書館的一份手抄本中,培萊思神父摘錄如下:

羅明堅神父在澳門準備了一份由中國先生撰寫的宣教要義書。羅明堅神父用中文印刷了這本書,並且在中國發行。(8)

這部作品是在1584年印刷的(9)。因此,客觀地講,它表明羅明堅神父在某個時期內撰寫並在肇慶印刷文章,而在另一個時期該書被翻譯成中文,並且在澳門、但也可能是在肇慶印刷成書。

約瑟夫·德埃爾格內記載得很清楚,羅明堅在廣州居住(可能是多次)的時間在1580年4月至1581年10月,在這段時間內他可能撰寫了那波利文的手抄本文件。

這位東方學家還認為,這部敎義要點著作是1581年撰寫的。我們認為,這部著作祇可能在阿布利亞神父到達肇慶之後撰寫的,即從1581年10月至12月底。所以,假設布拉格耶穌會士的關於這部作品可能印刷於1584年的説法成立的話,那麼,從編輯該書到在澳門或中國南方某一地方印刷,起碼要相隔兩年半。

眾所週知,利瑪竇祇是在1582年8月7日在澳門碼頭上岸,所以,這些就是今天可以提出的兩個問題。如果羅明堅在1581年底編輯此書,而後要求中國文人將此書譯成中文(並且這種請求馬上得到滿足),那麼,葡萄牙東方傳敎會批准的由傳敎士在中國印刷的第一部基督敎書籍發生在利瑪竇--16世紀在中國南方偉大的印刷術推廣者--到達之前。如果(並且認為培萊思神父和上述阿茹達圖書館的手抄本有道理),那麼,這本書祇是於1584年或許1585年在澳門印刷,所以該書在耶穌會士馬塞拉塔在該地區居住時已經出現,這並不是否定他已是這項印刷術的創造者。實際上,他把神奇的紙張認為是印刷術,以至於他在羅馬修煉時,把這項內容納入了這種谷騰堡藝術的基礎知識之中(10)。

祇有在此兩重性的基礎上,才能對此作出科學和客觀的評價。在稀世之作《耶穌會在中國傳播基督敎義的言論摘錄》之中(11)--這是一本利瑪竇和金尼閣共同努力而創作的作品(金尼閣於1610年到達中國)--才有可能找到這方面內容的蛛絲馬跡。在題為“那時印刷的利瑪竇書籍給基督帶來了聲譽”此一章節中,作出了如下結論:“基督敎義壓縮本的第一版是由我們發表的,我們對這種語言很陌生,通過譯員翻譯了這本書。所以,我們仔細閱讀時,發現好幾處有誤差。利瑪竇神父因此對這個小冊子進行了準確的校對。他取消了其它所有版本,特地推廣他校訂的版本……”(12)

3.1. 利瑪竇神父的木版印刷術

澳門聖保羅敎堂於16-17世紀之際設計建築,所以,現在我們可以對利瑪竇神父一手操辦的這一工程的演變過程作出某些思考,而利瑪竇神父直至16世紀末仍享有木版印刷術首創者的盛譽。

聖保祿敎堂前壁第二行右端壁龕之聖路易銅像

聖保祿敎堂前壁第二行右端壁龕之聖路易銅像

目前,專家們普遍認為,馬塞拉塔神父抵達澳門約一年之後,和羅明堅一起於1583年9月在肇慶,創辦了耶穌會士住宅。那時,利瑪竇在世界各地安排了代表。他們都被當地的官員所承認,雖然他們並沒有被授權,但都於1589年10月,即利瑪竇離開本地三個月之後,進行了木版印刷。

1589年10月26日,利瑪竇到達了新地方蘇州,在那裡傳播福音。1591年12月,由於中國人的文化和宗敎的某些原因,利瑪竇開始翻譯中文古籍《四書》。但是,到次年7月,當住宅遭到襲擊因此有多人受傷時,他的傳敎使命遭到各種各樣的麻煩。

1595年4月18日,他毅然決定離開蘇州。於5月21日,他到達南京。從南北的角度來講,這是一種對京城的接近。它使北京在地理上的遙遠感慢慢縮小,而在精神上,它正走向皇都北京。

他在澳門期間,可能認為有必要寫幾本有關中國古代作家思想的書籍,以表達其精神世界和友誼。

事實上,利瑪竇神父於1595年11月根據從歐洲帶來的精神信息(這些亦來自於各種文字作品)撰寫了<友誼記事>,從撰寫到印刷僅差一步。

3.2利瑪竇具有奇切羅靈感的著作《友誼記事》

帕斯夸萊·德埃利亞神父是研究利瑪竇的專家。由於他對此作出各種研究,所以,利瑪竇撰寫這部著作時的環境是眾人所知的。

利瑪竇在撰寫此著作時,他説喬納森·德斯彭斯“充份地利用了他的記憶力。毫無疑問,他隨意摘錄了由安德烈·德雷森迪收集的古代作家的詞句”(13)。

這位研究人員對此也許--或可以理解他因不充份瞭解葡萄牙16世紀和在那段時期內流行的思想而誤解了。具體地説,就是另一位人文主義者名叫安德烈·羅德里格斯,他也和安德烈·埃博倫塞認識,所以,斯彭斯把他和安德烈·德·雷森迪弄混淆了--他將其著作的<警句和例證>(14)這部份用於當時智識份子之間流行的友誼題材的格言。這些格言共分三大部份,以表示不同的來源:希臘文(共51條)、拉丁文(共47條)和基督聖文(共42條)。

這些格言的一部份自然是來自於奇切羅的著作《友誼》。今天向研究人員提出的問題是,利瑪竇是否把安德烈·羅德里格斯的這部著作存放於他圖書館的書籍之中,或者在葡萄牙及在意大利期間曾否讀過這部著作。大家知道,馬塞拉塔耶穌會士於1577年夏天在科英布拉住過一段時間,就是那部羅德里格斯的著作(在1554年和1567年出版之後)於1569年在若昂·巴雷拉的印刷廠重新印刷--我們並不反對接受這位傳敎士在蒙德古市曾經讀過道部著作,以及他具有非凡的記憶力而於1595年在中國南昌地區銘刻在心靈中的某些格言的假設。(這絲毫不是讓我得出如下結論:如今在北京大學圖書館裡的巴黎1590年第三次出版的版本就出自於馬塞拉塔傳敎士之手,及被他所使用。)

利瑪竇的作品因使用木板印刷術而大量流傳下去,直至1610年5月11日在北京去世。

4. 孟三德神父在澳門的作用及葡萄牙的基督印刷

利瑪竇於1582年8月初抵達澳門。現在,我們來思考一下另一位著名耶穌會士孟三德神父的作用。他在利瑪竇之後約三年方抵達澳門,更確切地説,是在1585年7月31日。

孟三德神父在印度巴桑耶穌會學校任校長和在上述日期抵達澳門之後,就因表示出對傳播基督精神,特別是對其所從事的寫作活動的濃厚興趣而獲得其宗敎同事的欽佩。

他的傳敎士生涯對於他到達澳門之當年,即1585年就在澳門擔任中國傳敎會會長起到了決定性的作用。

1587年夏天,當從歐洲返回的年輕的日本使節抵達澳門港的時候,這位新基督的子民在澳門起到了這樣的作用。他們不僅介紹了如何向敎皇表達信仰,而且還介紹了如何向西班牙和葡萄牙菲力普國王宣誓效忠的。

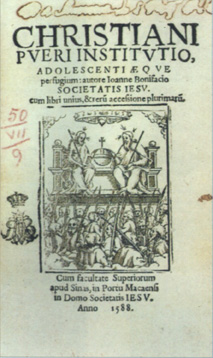

此事的原因並非完全明瞭,但是,在1587年下半年,上述使節對孟三德神父產生了影響,以至於他在澳門印刷出版了可能由日本使節帶來的由胡安·博尼法西奧神父撰寫的題為<新基督敎徒敎義>拉丁文一書。事實上,所有這一切表明,這些年輕使節從歐洲帶來了這本書(但是,也不排除早於聖保羅敎堂的耶穌會修道院已有這本書,以及這本書已被指定要印刷出版的假設)。

實際上,最保險的説法是這些年輕的使節從歐洲帶來了一部印刷機器。直至今日,無人知曉這部印刷機器從1591年開始(15)在日本,特別是天草、上總和長崎的耶穌會館使用。所以,我們祇能從檢測活字排版技術的角度去達成共識(從字體上看,這些著作撰寫於16世紀70-90年代)。

所以,並不令人感到奇怪的是,利瑪竇抵達澳門之後五年,以及他發表《友誼記事》之前八年,眾所週知,由於溫貝特克勞德神父而使阿爾波納德神父的演講稿在日本印刷出版(16)--《新基督徒敎義》著作以奇切羅的第三篇<圖斯庫倫>作為序言納入其最主要段落。

另外,在范禮安神父的鼓勵之下,孟三德神父充份利用了日本使節在澳門的機會以及那台印刷機,為這些日本使節的口述傳下來作出了貢獻。《羅馬敎廷派遣的日本使節的使命》著作由此而產生,該書是由多名研究人員撰寫的。儘管這樣冒犯了一位權威人士(舒特,1954),但我們相信這具有各種因素以證實阿梅里科·達·科斯塔·拉馬略的意見。他曾對全部原文進行了準確的翻譯(各種版本),以證實原文的真正作者不是東印度巡事,而是吉馬良斯的神父。最近,在科英布拉大學的學會上,我們表述了上述看法(17)。

對於1588-1590年之間--上述印刷機由中國南方運往日本的日期--的澳門基督印刷技術,並非所有的科學論證都如此可靠。所以,在這方面,按照1994年的“科學水平”,我們認為還不可能認同在澳門用活字出版的一本書及一封外交信件可作為文獻資料或者是無可辯駁的證明材料。包括安東尼奧·特謝拉(文德泉)神父在內的作者們提及的那本書在語言上是一個假設的薩納扎羅,但是,從敎學上來講,今天我們還不能不認為它是間接的資料來源,也就是説,至今還沒有一本書達到了這樣的水平。

印刷的信件(原件的複本)是由西斯托五世敎皇寄給中國皇帝的。因為這件複本寫有“果阿,1590年”字樣,所以,有些內在的問題也可以簡明扼要地在這裡提出。其中最突出的問題是集中在這一文件是用中文書寫的(也就是説,需要翻譯成中文),可能在澳門用活字進行印刷的這件事情上。這一文件存放在巴黎國立圖書館(18),因此,我們向法國遠東學院的東方學家德勒熱神父提出聽取他高見的請求。當對澳門的聖保羅敎堂遺址進行研究的時候,回憶16世紀和17世紀的傳敎起因和葡中印刷技術,給我們揭示了這位歷史學家所研究的新領域。這位專家的基本觀點如下:

我覺得這封信與16世紀在澳門印刷的著作有着明顯的差別:

上述著作是否在澳門印刷還未肯定,這祇是沒有根據之假設--印刷應當在果阿進行。這種木刻印刷版的製作和操作原理都是中國式的,與那兩本活字印刷的拉丁文著作差別甚大。

5. 印刷技術為17世紀的葡萄牙的中國傳敎會服務

16-17世紀,葡萄牙以及歐洲其它國家的傳敎士在中國印刷了大量作品。這些作品用下列七個語種進行印刷:1)拉丁文;2)拉丁文-文中;3)中文;4)葡文;5)葡文-日文;6)葡文-西班牙文和7)西班牙文。這是因為歐洲的傳敎士感到需要更好地與那些異敎徒在傳敎時相處。所以,他們願意把他們印刷成冊的作品介紹給讀者。

關於菲律賓,眾所週知,這個國家當時已納入了西班牙王朝。所以,在菲律賓印刷的葡萄牙作家撰寫的作品(或者有關葡萄牙歷史的作品)也印刷成西班牙文,完全是可以理解的。

但是,需要指出的是,在那時,無論在中國還是在菲律賓,要瞭解所有印成葡文的或者有關葡萄牙歷史的書刊是不可能的。實際上,根據目錄記載,在這方面祇包括十五部在中國印刷成各種文字的作品。我們承認這些作品僅僅是那時期在該地區印刷的極少的一部份作品。

5.1. 拉丁文的書目分類

在我們研究所局限的年代裡,最古老的17世紀出版物是拉丁文作品:1678年8月15日傳敎首領南懷仁給北京敎堂的書信集。這部作品於1678年在北京印刷。

來自佛蘭德的在東方傳敎的耶穌會傳敎士中,南懷仁肯定是在葡萄牙的中國傳敎會的管轄地區傳播基督信仰作出最大貢獻的傳敎士之一。他於1623年10月出生於庫拉特郊區,很早就通過里斯本前往東方,從而開始了他的基督信仰和傳敎生涯。(19)

從他1659年初抵達澳門至1688年10月在北京去世,實際總共三十年中,他撰寫了大量的作品。在這些作品中,較為突出的是那些在中國或歐洲印刷的作品。在這些作品中,有兩部作品的內容意義重大,充份地記載了他的非凡創造力。

由於他在傳敎方面具有非凡的能力--這種傳敎與其説是為了進行麻煩的啟蒙對話,還不如説是為了傳播基督信仰--,南懷仁神父還沒有到十年時間便被任命為耶穌會會長。就在他擔任此(新)職期間,他最初的任務之一是用通常的活字印刷技術出版在西方宗敎界發行的一封信件。這恰恰就是1678年出版的《南懷仁書信》這部著作,日期注明為同年8月15日,於北京。據路易斯·普費斯特解釋,“這是一封向歐洲所有耶穌會士發出的拉丁文呼籲書(……),後來於1682年在巴黎馬丁翻譯成法文。在這封信中,他以十分焦急的心情邀請他的基督弟兄前去中國拯救傳敎事業”(20)。

另一部也是由他於1683年撰寫的著作《渾天儀》(北京天文台的儀器)用中文撰寫。

波尼法爵神父(Pe José Bonifácio)的《公敎兒童敎育》(Christiani Pueri lnstitutio),1588年在澳門出版

同樣,另一部著作題為《沙勿略葬禮紀事》,1700年(於北京?廣州?)印刷。從這部小小作品的內容看,我們可以得出結論:這部作品可能由耶穌會的加斯帕爾·卡斯特納神父撰寫全部或部份。

這位宗敎人士1665年出生於慕尼黑。他早年在研究神學方面已有成就,神學院畢業之後不久,於1694年底或1695年初就被任命為拉蒂斯玻納大學敎授。但是,由於他1696年就在里斯本準備乘船前往東方進行傳敎(21),他在那裡的任職時間十分短暫。

加斯帕爾·卡斯特納神父--普費斯特把他的名字書寫成克斯特納--於1697年已經在澳門。但是,由於1700年他準備前往佛山幫助該地基督社團,這位德國傳敎士在那裡沒有獃好長時間。按照普費斯特觀點,他以這地區神父的身份指導去世的殷弘緒神父所在的上川島敎堂的工作。

他擔任此職直至1700年6月12日,也恰恰在這段時期內,卡斯特納神父完成了上述題為《偉大的東方傳敎士沙勿略葬禮紀事》的活字印刷出版刊物。(22)當時,他在本地,所以他有可能繪畫出殷弘緒神父安葬地的平面圖,并且把它編入之後不久在北京或廣州印刷的作品之中。但是,我們認為,卡斯特納神父居住在此島前幾年,他在那裡已經結識了另一位歐洲人--耶穌會士、法國國王御用數學家路易斯·康特神父。

可以肯定地説,1697年卡斯特納神父從歐洲來到澳門的時候,康特神父已經離開東方在巴黎印刷著名作品《對中國目前狀況的最新記載》(得到王室批准,在讓·阿尼松工廠),並且把上川島的詳細平面圖納入第二卷中,在這份平面圖上,注明了該島四個最主要的旅遊點,其中之一就是“殷弘緒聖靈”之墓(23),如今,此地已變成了燒香敬佛之地。(24)

1717年(在北京?)出版的題為《關於在中國散布詆譭耶穌會聲譽的情況報告》的著作也是用拉丁文撰寫的。根據查理·博克瑟的觀點,這部著作可能那年在北京城印刷,儘管無人具體地知道是哪位作者收集了該書中有關那時在中國南方迫害葡萄牙、法國、意大利和西班牙傳敎士的所有文獻資料。

眾所周知的是,起碼在(該作品發表)前50多年,已經有了殘酷迫害在中國南方傳敎的歐洲宗敎人士的記錄。根據儒利奧·菲爾米諾·茹迪塞·比克記載(25),早在1664年就曾宣佈“對傳敎士進行全面追查”。那時,“英托塞塔神父和他的二十四位同伴從北京被押送至廣州”(26)。

有些歐洲宗敎人士在傳播福音的活動中完全採取了中立的態度。儘管如此,他們對這些措施深感不平,毅然決定印刷出版其某些證辭材料。他們要利用耶穌會的活字印刷設備讓世界知道這些為傳播基督信義而奮不顧身的神父的正當證辭材料。在這些神父中有:基利安努斯巡事;約切墨斯·波維特耶穌會士;多米尼古斯·巴萊寧耶穌會士;彼特魯斯·維森特烏斯耶穌會士;弗朗西司科斯·卡多佐耶穌會士;約瑟夫斯·蘇亞雷斯耶穌會士;約阿納斯·弗朗西斯科斯福·蓋特耶穌會士;彼特魯斯·約圖克斯耶穌會士;馬特烏斯·里巴·塞古拉里斯;薩克拉·康尼斯傳敎士和雅庫布斯·布羅卡特耶穌會士。(27)

對這部作品的印刷地點,在北京還是在廣州的某些疑問幾十年來一直懸而未決。我們認為,可以用博克瑟的結論來作為這個問題的答案:

關於庫迪爾去廣州工作的職權範圍,這似乎是沒有看清刊登在該作品的一份文獻資料;別人十分明白“quod originale…in Archivo Collegij Pekinensis Soc. Iesu”是甚麼意思(即:根據原文,在耶穌會書院的北京檔案中)。至於內容,很明顯的是,此書在北京,而不是在廣州印刷。(28)

所以,直至關於這個問題的新的文獻資料公佈之前,我們傾向於這部著作可能在北京印刷。

在這裡,我們還要説一説同時用拉丁文和中文出版的刊物。

在這個領域中,我們有17世紀出版的刊物,是《葡萄牙神父伊納修·柯斯塔的中國智慧》。這部著作是由耶穌會的神父們利用活字印刷技術在金昌進行印刷的。

這部著作是由葡萄牙神父伊那修·達·柯斯塔和因托塞塔神父兩人共同負責撰寫的。(29)

通過路易斯·普菲斯特提供的材料,我們知道這位葡萄牙宗敎人士於1599年出生於亞速爾群島的法亞爾島,並在35歲時抵達中國,準備獻身於傳敎事業。直到63歲時,他才把這部作品在中國的土地上印刷出版。至於因托塞塔神父,他要比這位葡萄牙傳敎士年輕26歲,眾所週知,他於1625年出生於西西里的波亞扎,於1657年在衛匡國神父陪同下前往中國。(30)

【參考書目】

貝利扎利:《十六世紀的葡萄牙和意大利》,調查與研究。那不勒斯,無日期。

佩雷拉·巴蒂斯塔:在葡萄牙國際歷史和文化交融大會上發表的《(澳門)聖保羅耶穌敎堂中的東方與西方》,1993,布拉格,卷3。

潘日明:1967年,里斯本,“ELBC”第5卷,<中國,宗敎面面觀>。

理查德:1877年,薩翁茨報上的<帕蘭卡爾賓和羅帕羅克之路。聖路易斯給薩塔克的信件>。

Shih:《金尼閣耶穌會士,基督敎義在中國的傳播歷史》,1978年在法國巴黎出版。

斯賓塞:《利瑪竇的回憶之宮》,1986年,巴黎。

斯皮諾拉:《耶穌會卡洛·斯皮諾拉神父的生平,他為基督敎義在日本獻身》,1628,羅馬,由佛朗西斯科·庫爾貝萊蒂印刷出版。

張公譯

天使首領聖米歇爾像

17世紀上半葉中葡工藝師合作之“南蠻”風格作品 木板油畫(202×133cm) 澳門聖若瑟修院藏

【註】

(1)1839年,巴黎,巴黎地理協會備忘錄《讓·杜·帕恩·卡爾賓之旅行》;1877年,薩翁茨報刊登的<帕恩·卡爾賓和羅帕羅克之路,聖·路易斯給薩塔克的信>;1967年,里斯本ELBC第五卷,潘日明的《中國,宗敎面面觀》;1944年,萊頓·阿爾黑特·卡邁勒的《葡萄牙人14世紀發現中國和港口地圖冊》。

(2)1983年,里斯本,帕萊森薩出版社,呂貝卡·卡茨的《費南·梅那斯的信件及其它文獻資料》。

(3)1989年,里斯本,國家出版局,拉法埃拉·德莫蒂諾的《中國利益的形成,16世紀的文章》。

(4)1931年,波爾圖,安東尼奧·佛朗哥的《聖年》;1941年,里斯本,國家出版局的圖書館年史及檔案,第16卷頁57-60,塞拉菲姆·萊特的《關於中國首批傳敎士的消息》。

(5)1628年,羅馬,佛朗塞斯科·庫爾貝萊蒂印刷廠,耶穌會士法比奧·安帕羅西奧斯波諾拉的《耶穌會士卡洛·斯皮諾拉神父的一生,他為日本的聖敎而獻身》;1993年(在CNCDP的幫助下),布拉格,巴蒂斯塔·佩雷拉在圖際歷史大會記要--《葡萄牙的傳敎和文化交融》--第三卷上刊登的《(澳門)聖保羅敎堂中的東方和西方》。

(6)1973年,羅馬,歷史學院,約瑟夫和德黑格內的《1552-1800年間中國耶穌會的報告》頁235。

(7)無日期,那不勒斯,阿切萊·彼利扎利的《16世紀的葡萄牙和意大利,調查和研究》。

(8)阿茹達圖書館,《在亞洲的耶穌會士》第49-IV-3手抄本。

(9)1965年,布拉格,雅克《標準的雙重性》。作者在頁10中提到此書於1584年在澳門印刷,而在頁20-21記載是1585年。

(10)1986年,巴黎,約那旦·斯賓斯的《懷念利瑪竇》,頁155。

(11)如今在葡萄牙文化印刷歷史人文書店有一冊由里昂出版社出版的《LHITIPOR》書。

(12)1978年,巴黎,約瑟夫·希黑和喬吉·貝西雷(撰稿)和約瑟夫·德黑爾格內(目錄)的《耶穌會士利瑪竇-耶穌會士金尼閣,在中國傳播基督敎義的歷史》,頁536-541。

(13)約那旦·斯賓斯上述作品,頁143。

(14)1557年,特奧哈爾頓·巴格儂印刷廠,里昂的此版著作《LHITIPOR》,在人文書店也保留一冊。

(15)馬努埃爾·卡達法斯·馬托·塞巴拉塔,《第一本在澳門用活字印刷的書籍之四百週年:胡安·博尼法西奧的基督學院(1588)》。(1588),里斯本阿茹達圖書館出版。澳門,1988年,澳門文化司署,同上。《推廣基督敎義,在東方使用葡萄牙文化的16世紀印刷術(向日本引進耶穌會士的印刷技術四百週年)》。1993年,科英布拉大學文學系,塞巴拉塔的關於大發現年代的國際會議紀要的研究(Humanitas雜誌特刊號);1968年,里斯本,多明戈斯·馬利修奧·戈麥斯·多斯·聖托斯在歷史編年史第17卷上發表的《澳門,遠東的第一所西方大學》。

(16)1941年1月,翁貝特卡拉烏德在1937年澳門敎區報頁442上刊登了<有關1616年日本與澳門關係的書籍之研究>。

(17)馬努埃爾·卡達法斯·德·馬托斯,同上(參看註15)。

(18)1901年,巴黎,國家印刷局,黑利·庫爾迪爾,《在中國的中歐印刷。16-18世紀,歐洲人在中國發表的圖書》。

(19)黑利·庫爾迪爾,《中國圖書館》,卷2,頁1098-1100。

(20)路易斯·普菲斯特,《人物傳記》,上述單位出版,卷1,頁361。

(21)同上,卷1,頁487。

(22)同上。

(23)1697年,巴黎,康特的《關於中國現狀的最新回憶》,卷2,頁170。

(24)參閲1990年2月《澳門雜誌》20期,頁41-48,由安東尼奧·多·卡爾穆撰寫的<上川島>一節。

(25)1879年,里斯本,國家出版局,約利奧·費爾米諾·巴克的《由桑塔倫子爵撰寫的關於澳門開埠的回憶錄》--關於若昂五世國王派往中國或韃靼使節之關係--佛朗西斯科·阿瑟斯·巴謝科·桑帕約向約瑟一世國王報告於1752年已向北京派遣使節。頁20。

(26)同上。

(27)(活字)出版,《關於實際情況的報告》,頁13。

(28)1947年,亞洲東方耶穌會報(頁119-215),頁208上,查理斯·帕謝爾的<中歐活字印刷術,1662-1718>。

(29)路易斯·普菲斯特,上述作品,卷1,頁218。

(30)同上,卷1,頁321。

*Manuel Cadafaz de Matos,葡萄牙天主敎大學人類科學學院敎授。本文係1995年11月28日-12月1日澳門聖保祿學院400週年紀念(1594-1994)“宗敎與文化國際研討會”論文。