聖保祿敎堂遺址前壁中層下部:昇天聖母與眾天使

聖保祿敎堂遺址前壁中層下部:昇天聖母與眾天使

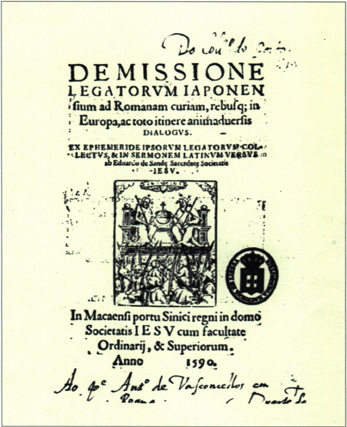

從《耶穌會史》(Storia della Compagnia de Gesú)作者丹尼埃洛·巴爾托利(Daniel Bartoli 1605-1685)以來,人們一直都肯定,1590年在澳門出版的《天正遣歐日本使節旅行記》(De Missione Legatorum Iaponensium ad Romanam Curiam,rebusqu e in Europa,ac toto itinere animadversis Dialogus),其作者是耶穌會駐東方的監會神父范禮安。

直到上個世紀,一本1851年在那不勒斯出版的書,名為《從丹尼埃洛·巴爾托利神父有關日本文集第一冊中摘錄的日本諸君主派赴敎廷使節旅行記》(Ambasceria de′re giapponesi al Sommo Pontifice estratta dal libro I delle Opere sul Giappone del Padre Daniello Bartoli D. C. D. G)(那不勒斯,安得雷阿·費斯塔印書局〔…〕1851)。頁128中曾寫道:

寫了該書之後,他(范禮安)就委托神父們當中的一位將它譯成拉丁文;就在中國的澳門,他於1590年將此書付印。

(Compiutolo, il commise a transportare in idioma latino a un de'Patri;e quivi in Macao della Cina il diè alle stampe quest'anno del 1590.)

范禮安是耶穌會在東方的一位大人物,《天正遣歐日本使節團旅行記》對他一再表示尊崇敬重。因此,他用不着靠當上一冊我往下就要證明并非出自其手的書作者來沾甚麼光。

我先從《旅行記》的封面説起,我前面提及封面的字樣時祇引了一部份。封面的字面很長,這是16世紀慣常的做法。未引的文字是:

從使節們本人的日記中蒐集并由耶穌會司鐸孟三德譯成拉丁文

(Ex ephemeride ipsorum legatorum collectus et in sermonem latinum uersus ab Eduardo de Sande Sacerdote Socitatis Iesu)

在這個標題中,我們至少知道了把該文本譯成拉丁文的那位無名的耶穌會神父究竟是何人。在前面引用的意大利文段落中,他僅僅是“神父當中的一位”,彷彿將一本充滿了歷史事實與文化事實、準確性要求非常高的四百三十六頁的大部頭書寫成拉丁文是一種件輕而易舉的事似的。

在這裡要提出第一個質疑。如果范禮安神父是作者的話,那麼,為甚麼書名上沒有他的名字,而僅僅提到孟三德神父呢?要注意,被動語態的工具格“ab Eduardo de Sande”是管兩個動詞分詞“collectus”(蒐集)和“uersus”(翻譯)的,因此,如果不違反拉丁語的句法結構,該書就是由孟三德“蒐集”與“翻譯”的。但是還另外有一些説服力也許更強的證據。該書一開頭,有范禮安<致日本各神學院學生>的一封信,這位意大利神父在信中説:

現在幸而本書出版問世,書中的事實都經貴國各位派赴羅馬教廷的使節精心記錄,由我特地委托過去曾研究過人文科學、對你們的事情一貫十分關心、現居中國的本會孟三德神父將各位使節本人提供的情況蒐集起來,加以整理譯成拉丁文,而為了更加清楚起見,編成使節們、同伴們及親戚們彼此切磋琢磨的對話。(頁A2)(Hic ergo feliciter in lucem prodit, cuius res omnes a uestrae patriae legatis ad Romanam curiam missis diligenter sunt notatae, et Eduardo de Sande nostrae Societatis sacerdoti in Sinico regno nunc degenti, Olim studiis humanitatis dedito, semper uestrarum rerum studioso summopere a me commendatae; ut eas ex ipsorum legatorum scriptis collectas et dispositas Latinis litteris traderet, et causa perspicuitatis dialogum inter legatos, socios et consanguineos habitum ad uestram utilitatem componeret.)

這段文字值得加上幾層評論。首先,“現居中國”:這就等於説孟三德神父當時居住在澳門。在封面上,天主聖名之城的名字,在拉丁文是“in Macaensi portu Sinici regni”(“在中華王國的澳門港”)。

另一方面,范禮安神父説話的對象是學生,而編成“對話”(Dialogus)的交談,是假想在日本大村一位米格爾的家裡進行的,但應該是1588至1589年於澳門編寫的。

但是,對這段話要作出的最重要的評論是關於范禮安有關本書撰寫經過所説的話。發起寫這本書的是他,但是他把編寫工作與具體辦理工作委託給了孟三德神父,由孟三德負責將各日本使節的資訊“蒐集”、“整理”并以對話形式“譯成拉丁文”。可以推測,編成對話形式,也是范禮安神父的主意。

緊接在這第一封信之後的另一封信,是孟三德神父稟呈耶穌會總會長克洛德·阿夸韋瓦的,阿夸韋瓦當然既是范禮安的上級,又是孟三德的上級。

孟三德神父稟函的口氣,顯然是該書作者的口氣,雖然辭句謙虛而且對范禮安所起的作用毫不掠美。

它一開頭就解釋為何派遣使節團及寫本書的各項理由,這些理由就是:將歐洲的情況告知日本人,也將日本的情況告知歐洲人,彼此交流。但是,他請歐洲讀者原諒,書中更明顯表示出來的是前一個意圖而非後一個意圖,歐洲讀者將不得不勉強讀到許多有關歐洲本身的內容,而這是他們自己本已知道了的。但是,他這樣做是有一個目的可以作為辯解的,那就是要向日本人提供情況,澄清他們對於歐洲的疑慮和保留。

信中提到了向各使節明確提出的建議,即凡遇到自己覺得有意思的事情都要詳細記錄下來:

(我們的神父們)諄諄勸告他們,在這段漫長的朝聖之旅當中,任何觀察到、記錄下、寫下的東西都不要白白放過。他們(由於他們屬精英,又服從神父們)不知疲倦地在他們的手稿中記下了他們覺得值得注意與值得牢記的一切,他們雖然按照日本人的習慣臉上不形任何驚訝之色,但在心靈的深處仍然把引起他們深為讚嘆的事物保存了下來。

(nostri patres)...eosque diligenter admonuerint ut nihil in hac longa peregrinatione non animaduersum, notatum, litterisque traditum praetermitterent. Illi(quae est eorum egregia natura et erga Patres oboedientia)quaecunque illustria et memoria digna uisa sunt, strenue in aduersaria sua retulerunt nullamque admirationis speciem, iuxta Iaponensium morem, prae se ferentes, illa tamen omnia tamquam admiratione dignissima sensibus atque animis penitus infixerunt.)

順便説一句,作為主要闡述人,而且無疑傳達了孟三德神父的意見的米格爾,簡直就是孟三德的化身,但他同這封稟呈阿夸韋瓦神父的信中的説法相反,往往表示出對歐洲和歐洲人的熱情欽佩。

我們繼續對孟三德稟呈阿夸韋瓦的信進行評論,這位葡萄牙耶穌會士寫道:

但是,為了使這一工作不至於煙消雲散,不至於經過若干年後從記憶中消失,無論是這些旅行記或是對這麼多事物的觀察都不至成為過眼煙雲,而且相反地傳達到整個日本民族,使孩子們從小就在記憶裡保持這些東西,保持原先有聲有色的回憶,可敬的東方地區監會神父范禮安神父就決定,這些年輕的少年們所寫下的一切,都應盡快整理與編寫成拉丁文,以便那些學習拉丁文的日本人能夠孜孜不倦地反覆琢磨這本有關使節團的書。這本書日後譯成日文,不懂拉丁文的人就會津津有味地閲讀它。兩本書,無論是拉丁文或是日文,一旦刊印出版,將是那些如此必要與有用的見聞的一個永久性寶藏和一個隽永的便覽。

聖保祿敎堂前壁細部:真福者弗朗西斯科·德·波爾吉爾塑像

聖保祿敎堂前壁細部:真福者弗朗西斯科·德·波爾吉爾塑像

(Ne tamen facile hic eorum labor deperiret, et post paucos annos, tum huius itineris, tum etiam tam multarum rerum animaduersionis memoria deleretur, sed potius rebus his cum tota Iaponensi natione communicatis, puerisque ab ineunte aetate earum notitia quasi primo colore tinctis et imbutis, utilis haec recordatio conseruaretur, statuit reuerendus Pater Alexander Valignanus, totius Orientalis regionis Visitator, ut haec omnia a nobilibus his adolescentibus cursim mandata litteris, maturius disposita latino sermone conseriberentur, ut laponenses latinae linguae studiosi librum de hac legatione compositum assidue uolutarent; qui postea in Iaponicum idioma uersus a Latinae linguae imperitis studiose legeretur: et uterque tam Latinus quam iaponicus typis excusus rerum tam necessariarum atque utilium esset uelufi quidam perpetuus thesaurus, iucundumque promptuarium.)

這段話可以從幾個角度來加以評論,但是我祇就同本文主題直接有關的角度來評論。

范禮安對下令編寫與印刷這本書的作用,是明確指出了的。他甚至規定了刊行這部著作的急迫性:maturius(盡快)。

的確,這本書不但以各個日本使節的筆記為依據,而且也以另一個書目為依據,它顯示出了匆匆編成的痕跡,而且裝訂粗糙,辭藻與句型都單調。

這並不是説,孟三德是個蹩腳的拉丁文學者。恰恰相反,我要在一篇專論中表明他是個了不起的拉丁文散文作者。這樣一部著作,在短短幾個月內編成,這是很少人能做到的壯舉!

我們不要忘記,使節團自歐洲返日途中,是1588年8月到達澳門的(參見《旅行記》頁378),到次年9月1日書已脱稿,這從許可證中可以看出。

我們繼續摘引孟三德稟呈阿夸韋瓦的信中我們感興趣的部份:

當我着手撰寫這一作品時,該神父〔指范禮安〕認為最好不要採取可能使人感到有點枯燥的一口氣敘述到底的形式,而採取對話形式,在對話中出現在有使節曼齊烏斯和米凱爾及其同伴馬爾丁努斯及尤利安努斯,加上阿里馬君主的兄弟利奧及大村爵候的兄弟利努斯,後兩人都是使節米凱爾的堂兄弟。其實利奧、利努斯和米凱爾三人是堂兄弟。其中利奧和利努斯從未離開過日本,因此,對我們的事物仍是無知的,他們對其它獲得了如此多的知識的人發問,這些人就予以詳盡的回答。

(Cum ergo opus hoc conficiendum susciperem, placuit eidem patri, ut non continuatae historiae, quae fastidium aliquod gignere posset, sed dialogi formam obtineret: loquentesque introducerentur Mancius et Michael legati, Martinus et Iulianus socii, praeterea Leo et Linus: Leo quidem Arimensis regis frater, Linus uero Omurensis principis germanus et uterque Michaelis legati frater patruelis: tres namque fratres Leonem, Linum et Michaelem genuerunt. Ex his ergo Leo et Linus tamquam et Iaponia non egressi, et nostrarum rerum adhuc ignari, caeteros tam multarum rerum. adhuc ignari, caeteros tam multarum rerum coguitionem assecutos, de multis interrogant: illi uero copiose satisfaciunt.)

至此,已經解釋了為何選擇對話形式而不採取平舖直述形式的理由。但還要提醒一下,作為一種闡明形式,對話當時是很流行的。且不説先於歐洲其它地區的意大利文藝復興時期的那些對話以及伊拉斯謨《家常話》這些16世紀最著名的對話式作品,我們祇消回憶一下葡萄牙的一些作者:若昂·羅德里格斯·德·薩·德·門內澤斯、安德烈·德·雷曾德、路易斯·西熱依拉、熱羅尼莫·奧索里奧,他們全是用拉丁文寫作的;還有若昂·德·巴羅斯、加爾西亞·德·奧爾塔、厄托爾·平托修士、阿馬多爾·阿萊斯修士等,他們是用葡萄牙文寫作的。

信末更記實了孟三德神父在全信中採取的作為該書作者的立場:

因此,這份對日本人有用但對歐洲人則枯燥乏味的作品,無論多麼拙陋,我仍然將它高興地奉獻給天主,天主是我的一切努力的主要對象,然後又奉獻給聖座和監堂神父,我承認聖座和監堂神父是代表天主的,我希望不會有一天我因這本書而後悔,到時,日本的田野,由於得到這本書的教導像得到及時的灌溉一樣,將能為基督教理想國結出越來越豐碩的菓實,使眾人皆大歡喜。

(Hunc igitur laborem, qualis qualis ille sit, Iaponensibus quidem utilem, Europeis non omnion ingratum, Deo imprimis omnium contentionum mearum scopo, deinde Paternitati tuae, et patri Visitatori, quos ego Dei loco recognosco, libens offero, et committo: speroque fore, ut aliquando eius me non poeniteat, Iaponensi agro huius libri doctrina, quasi quadam opportuna irrigatione iucundiores fructus in dies Christianae reipubilcae cum summa iucunditate omnium ferente.)

有一個證明,我本來是可以放在這一部份的開頭處使用的,但我將它留到了這一部份的末尾:就是敎會當局的許可證這個證據。

按照敎會慣例,這本書寄給了中國主敎Leonardo de Sá審批。主敎又將該書交給了范禮安(這一點證明了他并非作者),請他跟他所指定的另外一些人作出負責的審查意見。范禮安的意見是:

Ego Alexander Valignanus Visitator Societatis Iesu in prouincia Orientali cum patribus Iacobo Antunez et Nicolao de Auila eiusdem Societatis, ex commissione reuerendissimi D. Leonardi de Saa Episcopi Sinensis & C. perlegi et examinaui librum de missione legatorum Iaponensium rebusque in Europa ac toto itinere animaduersis, compositum a patre Eduardo de Sande nostrae item Societatis, nihilque inuenimus quod Christianae religioni bonisque moribus aduersaretur: immo ualde ufilem ac necessarium iaponensi ecclesiae iudicauimus: et ad id testificandum subscripsimus. Quarto nonas Octobris Anni 1589. Alexander Valignanus. Iacobus Antunez. Nicolaus de Auila.

這一個由意大利人范禮安、葡萄牙人迪奧戈·安杜內斯和西班牙人尼古拉·德·阿維拉簽署的意見是這樣的:

我,耶穌會駐東方監會神父范禮安,及耶穌會神父迪奧戈·安杜內斯及尼古拉·德·阿維拉,應中國主教Leonardo de Sá大人等囑託,閲讀並審查了同屬耶穌會的孟三德神父所編的《天正遣歐日本使節團旅行記》,未發現其中有任何違反教義或純樸風俗之處。相反,我們認為該書對日本教會十分有用而且必要,謹此簽字證明。1589年10月4日,范禮安、迪奧戈·安杜內斯、尼古拉·德·阿維拉。

由范禮安簽署的意見書明白無誤地表示,這本書出自孟三德之手。有了這三個證據,即:范禮安的信,孟三德的信,以及由范禮安親自簽署的意見書,我認為已經有足夠的字據證明《天正遣歐日本使節團旅行記》的作者是孟三德神父。

但是,還有另外一個類型的證據,它更微妙,但也同樣確鑿,我可以稱之為該書作者的“葡萄牙心態”。

《旅行記》的作者反覆談到葡萄牙,而且總是以頌揚的口吻,甚至無此必要時也這樣做。如果是個外國人,是很難期待他會採取這樣的態度。

旅行者接觸到之處,他們談及葡萄牙人,是很順理成章的,因為他們取道葡萄牙人通往印度的航路,乘坐的是葡萄牙船,有葡萄牙人作旅伴,沿途在葡萄牙人所控制的地點澳門、馬六甲、果阿、科欽、莫桑比克、聖赫勒拿島等地停泊。在途經葡萄牙歐洲領土時,經過如維拉維索薩、埃武拉、里斯本、聖塔倫和科英布拉等地或在這些地方停留,此時他們談到葡萄牙人,也是順理成章的。

但是,在途經西班牙和意大利時,談及葡萄牙以及葡萄牙歷史上的人物與事件,就不那麼順理成章了,而且是出人意料之外的了。或者,在讀到歐洲一般的事情時,卻從葡萄牙的歷史中找出例子,也就不那麼順理成章了。《旅行記》中的這些事例,本身也就提供了新的信息。

要查出那些有意義的段落,光是翻閲那驟然看來十分齊全的目錄,是不夠的。事實上,許多這樣的事實并沒有列入目錄。彷彿是有人注意到了這本書的“葡萄牙心態”太過份了些,就勸告加以壓縮或刪除:不要忘記,自1580年起,葡萄牙就歸西班牙的菲利浦二世統治。而菲利浦則同敎皇格列高利十三世和西斯特五世一樣,是書中主要提及的歷史性、社會性與政治性人物。

所以,就不便使他難堪。關於這一點,祇消舉出一件事即足以説明,即:書中起碼有六次提到了塞巴斯蒂昂國王,有一次甚至把他説成為基督敎的英雄與殉敎者,但是,卻沒有收進目錄裡面。

我祇舉葡萄牙歷史上的兩件事為例。第一個例子我曾在意大利費爾摩城的一次會議上宣讀過(該城是敎皇西斯特五世曾任主敎的地方)并在後來發表於1989年於科英布拉出版的《阿莫林·吉朗博士祝賀文集》第六十五篇,頁1-12。該會議名為“西斯特五世與日本使節團”(Sisto V e l’Ambasciata Giapponese)。

這個例子是孟三德神父在頁245<第二十三篇對話>中所談及的羅馬聖彼得大敎堂的聖器:

在這裡,關於教宗聖座的諸件聖器,關於那許許多多的金皿,關於那些珍異奇貴的裝飾物如何五花八門如何價值連城,關於所有這些藝術品中綴滿的無法計數的寶石和珍珠,我要告訴你們一些甚麼呢?我祇要説,在我們心目中,這些藝術品是使人驚異的。我這番話的一個證據,就是葡萄牙人的至福國王曼努埃爾獻給教皇利奧十世的單單一件聖衣,就值十萬克魯扎多,一頂三層教皇皇冠,就值三十萬克魯扎多。

(Quid ego uobis hoc loco agam de sacra Summi Ponfificis suppellectile, de uasorum aureorum multitudine, de uestium pretiosissimarum uarietate atque aestimatione, de infinito gemmarum atque unionum numero, quo omnia haec opera sunt referta? Satis sit dicere, haec nobis intuentibus stupenda uisa fuisse: cuius rei non leue erit argumentum, quod una tantum uestis sacra olim summo pontifici Leoni decimo ab Emmanuele Lusitanorum rege dono data, centum aureorum millibus stetert, trecentis uero millibus tiara quaedam, quae capitis ornamentum est, triplicem coronam mutuo connexam continens.)

這是米格爾亦即孟三多神父説的。但是在另一處,即<第十四篇對話>,題為“關於在歐洲進行的海戰”,本來并不直接扯上葡萄牙,談論的是王位繼承問題。在當時的日本,做父親的在身強力壯時就往往把權力留給年少而又無經驗的兒子,因為他們害怕將來會被兒子廢黜或甚至殺害。

一個名叫列昂的從未到過歐洲的交談者,想知道歐洲的那些王國有沒有發生這樣的事。

講述者米格爾否認了有這樣的可能性,然後拿葡萄牙歷史上的一件事來作為例證:

知道歐洲的情形,就根本不會擔心有發生這種禍害的危險。首先,我前面已經説過,我還要多説幾遍,子女對父母是那麼的孝順,而父母對子女又是如此慈祥,所以歐洲的風俗習慣根本不可能會發生這樣滔天罪行,你們甚至可以從葡萄牙人的書中引述的這個例子看出來。葡萄牙國王阿豐索五世,年已近五十,他由於捲入了一場十分重要的戰爭,而統治王國日理萬機,憂心忡忡,他就決定到耶路撒冷去朝聖,朝拜基督聖墓。他把治理王國的大權交給了自己的兒子若昂這個具有謹慎及其它的天然美德的青年人,自己則決定在那片由於基督曾經經過而聞名的土地上虔誠聖潔地渡過餘生。但是他剛啟程又被歐洲幾乎所有各國的國王乃至教皇本人所勸阻,於是父子之間就發生了一場半正式的充滿敬意的爭論。兒子相反地根本拒絕父親仍然在世時執行國王的職責。兒子的央求是如此熱烈,使得父親雖然勉強還是不得不重新接受了王冠。你們從這件事可以看出,背叛的罪行同歐洲人的心態是多麼的格格不入。(頁142)

(Michael-Nullum profecto istius mali est periculum, rebus Europae diligenter cognitis. Nam imprimis, ut iam superius diximus, et aliquoties repetendum est, tantus est filiorum in parentes amor, tantaque uicissim parentum erga filios benignitas, ut nulla tanti criminis suspicio in Europeos mores cadat, quod uel ex eo exemplo perspicere potestis Lusitanorum monumentis tradito. Cum enim Alfonsus Lusitaniae rex, huius nominis quintus, iam fere quinquagesimum annum agens, belli grauissimi, quod susceperat, administrandique regni taedio afficeretur, et iter Hierosolymam ad sanctum Christi sepulchrum institueret, filio Ioanni, iuueni prudentia, aliisque naturae bonis cumulato gubernaculum regni reliquit, statuens in ea regione, quae Christi in terris olim agentis est insignita uestigiis, reliquum uitae spatium pie sancteque traducere: sed cum omnium fere Europeorum regum, ipsiusque summi pontificis precibus ab incepto itinere reuocaretur, officiosa quaedam et pietate plenissima inter parentem filiumque orta est contentio: dum parens priuatus in regno uiuere sub filii administratione cupit; filius contra regium munus exercere, patre uiuente, penitus recusat: filii tamen preces adeo uehementes fuerunt, ut patrem ad locum regium rursus obtinendum, etiam tergiuersantem compulerint. Vnde colligere potestis, quam aliena sit Europeorum mens a crimine proditionis.)

阿豐索五世的法國之行,他對路易十一世的失望,他後來想到耶路撒冷去的打算,本來是一個很複雜的問題,比孟三德神父在這段扼要的介紹中所説的要複雜得多。但是,按前文本來不必以葡萄牙歷史為例的地方卻舉了葡萄牙歷史的例證。奇怪的是,在書末目錄中,無論是在那根本沒有被列入的阿豐索五世條目下,或是在那祇提了一次的若昂二世條目下,都未提及此事,儘管書的正文中此事至少引述了三次。

至於菲利浦二世同他父親的關係,難道可以假設他會不重視在索引中有所提及嗎?然而,就菲利浦而言,他同兒子的關係有點像日本式的,相處并不融洽。

葡萄牙歷史以及提及(但在目錄中略去)的葡萄牙人的事例,還可以舉出很多,但是我不想把這篇論文拖得很長,超過預定的限度。

最後,我再舉一個事例,這樣的事,在范禮安身上,假如他真的是《天正遣歐日本使節團旅行記》的作者,本來就很難發生。

<第三十一篇對話>,幾乎全是有關科英布拉市的,標題一開頭是“關於科英布拉及其內的耶穌會公學”(De urbe Conimbrica,& celebri in ea Societatis Collegio),在這篇對話中,那種有口皆碑的科英布拉“懷舊之情”有了最早期的一次表現。開始這段對話的是留在日本的人們當中的一個,即林諾。他説:

林諾:我們知道,你米格爾在上次對話結束時提到的科英布拉市,是耶穌會神父們在談話中常提到的,大家都一再表示對其中許多人曾就讀的科英布拉學院有一種依依眷戀之情。由於這些原因,我們殷切地希望知道一些有關這座城市及其赫赫大名的學院的情況。

米格爾:我十分願意這樣做,因為這樣我就覺得我可以償還我對那些曾同我們一起生活的人們的一筆債,並報答那些曾在科英布拉慇勤接待過我們的神父們。

(Vrbis Conimbricae nomen, cuius in calce superioris colloquii mentionem, Michael, fecisti, crebris usurpatum sermonibus, apatribus Societatis, scimus. Collegiique Conimbricensis, in quo multi ex illis educati sunt, iucundum saepe desiderium menoriamque renouari. Quo fit, ut tam de urbe, quam de collegio illo celebri nos magnopere edoceri cupiamus.

MICHAEL-Faciam, Line, libentissime, id enim et patribus apud nos morantibus et mirae charitati, qua Conimbricenses patres nos complexi sunt, deberi mihi persuadeo.)

這并不是説,假如范禮安是作者,他就不會感到這種人皆有之的眷戀之情,但是,他所眷戀的決不會是他從未負笈就讀過的科英布拉。

本文脱稿之後,我又看到了耶穌會裴化行神父(Henri Bernard,S. J.)一篇力主范禮安為作者的文章,題為“范禮安是第一次日本赴歐使節團(1582-1590)旅行記的真正作者”〔“Valignani ou Valignano,l’auteur véritable du récit de la première ambassade japonaise en Europe(1582-1590))”〕刊登於《日本文物》(Monumenta Nipponica)第一卷,東京,1938,頁86-93。

在裴化行神父的這篇著作中,説范禮安是《天正遣歐日本使節團旅行記》作者的全部證據,就是范禮安本人稟呈耶穌會總會長的兩封信,一封於1588年11月23日發於澳門:

我去年寫信稟告會長大人我將於今年寫出并寄呈的這些日本先生們的旅行記一書,雖然我已開始,但仍未能完成。不過,在天主保佑下,我現在將在中國完成,我相信這部作品將對日本十分有好處,在此地的孟三德神父將以拉丁文書就,因為他文筆極佳,完成後將寄呈會長大人。

(El libro del viage destos cavalleros japones que escrevi el año pasado a V. P. que haria y embiaria este año, aunque lo comencé también no lo pude acabar. Mas con ayudo de Dios agora lo acabaré aqui en la China, y creo que será obra mui provechosa para Japon, y el padre Duarte de Sande que aqui está lo hará en latin, porque es mui buen retorico, y después de hecho se embiará a V. P.)

另一封信註明的日期是1589年9月27日,一開頭就説:

去年我函稟會長大人,告以我們在此間正編寫日本先生們使團的對話集,完成後將由孟三德神父譯成拉丁文,今在我主佑護下,已大功告成,我相信它對日本將大有裨益……

請注意,在第一封信中,范禮安説的并不是“El libro…que escivi el año passado”(我去年寫的…一書),而是“El libro…que escrivi el año passado a Vuestra Paternidad que haria y embiaria este año”(我去年寫信稟告會長大人我將於今年寫出并寄呈的…一書)。這僅僅是個諾言而已!

在第二封信中,他的作者身份更是含糊:“去年我函稟會長大人,告以我們在此間正編寫日本先生們使節團的對話集…”。為甚麼他不説“我在此間正…”,而説“我們在此間正…”?是自謙之詞嗎?我看不是。

不過,我也相信,范禮安對該書是十分熱心的:他大概列出了要談的話題,參加了原始資料的篩選。大家都一致認為,將該書寫成對話集的形式,是由他提議的。

也是范禮安將現仍存科英布拉的九十二頁送到彼得羅·達·豐塞卡神父那裡去的,送的目的一定是請他提意見。現存里斯本國立圖書館的兩份,其中一份有孟三德獻給里斯本聖羅克學院安東尼奧·德·瓦斯孔塞洛斯神父的題詞。

現存科英布拉的九十二頁,是1589年的,同我現在用來譯出的三份文本相比較,顯然是初稿。

就我個人來説,我并沒有任何動機非否認范禮安神父為該書作者不可。作為葡萄牙人,我甚至還寧願他是作者,這一來,在<第四篇對話>這樣的篇幅上,他有關葡萄牙人的道德高尚與性格高超的話語,就會顯得更為公正。

在不久以前的殖民戰爭當中,葡萄牙在國際上備受攻訐,在那個時候,葡萄牙人如果讀到像下面這樣的話,本可大感欣慰:

米格爾:葡萄牙人完全理所當然地不但受到自己國王們的頌揚,而且也受到外國人的頌揚,印度所有各族的人民,如果葡萄牙人在他們的領土上至少有一處商站或一座砲台,就感到高興。因為他們憑經驗知道,他們由此可以得到好處,我們自己也可以從葡萄牙人到達日本一事對這一點加以證實(<第三篇對話>末處)

(MICHAEL-Iure optimo non solum a suis regibus, sed ab exteris etiam Lusitani magni fiunt: omnesque Indiae populi felices se arbitrantur, si in suis finibus Lusitanorum saltem mercatorum conuentum aliquem, uel oppidum habeant: experiuntur enim, se inde magnas percipere utilitates, quod nos etiam ex Lusitanorum ad nos aduentu testari possumus.)

接着,在<第四篇對話>中又説,國王們除了商人做的買賣外,又加上了一個願望,就是要傳播基督敎信仰,打擊基督徒的死敵穆斯林。

在《旅行記》的全書,通篇都對葡萄牙熱情地讚揚,彷彿在書中可以感覺到一個在外國統治時期的葡萄牙人那顆悲憤的心在卜卜地跳動。

另一方面,又言歸正傳,談一下范禮安神父,我認為有關他的為人,可以從一封信中看出他的真實可信的形象,這是他在1588年澳門出版的波尼法爵神父(Pe José Bonifácio)的《公敎兒童敎育》(Christiani Pueri Institutio)開頭處的一封<致日本各修院學生們>的信,該書於1988年由澳門文化司署以鋅板重印,並有曼努埃爾·達法斯·德·馬托斯的序言。在這裡,范禮安在出版這本書一事上事必躬親不假手他人:挑選的是他,改寫的是他,從歐洲取得鉛字來印刷的是他。總之,一切都靠他。

而這本書的重要性是不及《使節旅行記》的,但他尚且為此事必躬親,那麼,假如《使節旅行紀》的作者不是孟三德,他難道會為此甘心情願地承認孟三德為作者嗎?

我趁這個機會,對裴化行神父文字中的一些錯誤提出改正:

頁90:“le quatre des nones d’octobre,12 octobre 1589”。這是錯的,10月12日是Idos(古羅馬歷史三、五、七、十月的第十五日及其它月份的第十三日)的第四日,而非Nonas(古羅馬歷史中三、五、七月中的第七日及其他各月的第五日)的第四日。

1589年的文本,共九十二頁,現存科英布拉大學圖書館,頁93註20所引的阿爾曼多·科爾特桑對此本已指明,而裴化行神父所稱現存阿儒達圖書館是不確的。

在文章的頁89談到maturius disposita的手寫筆記(aduersaria)時,作者把maturius譯成“成熟地”(mûrement)。我認為這個副詞不是“成熟地”的意思,而是“更快”、“相當快”的意思(是個強勢比較)。

最後,裴化行神父企圖排除孟三德的該書作者的地位,抹煞了他的名字,寫道:"Les'ambassadeurs'eux-mêmes prirent des notes au sujet de tout ce qui les frappait; suivant l'usage du pays, nous dit-on, ils ne manifestèrent aucun étonnement durant leur voyage,etc."(頁87)(“使節”們自己將一切使他們感到詫異的見聞記錄了下來;據説,他們入鄉隨俗,旅途中沒有將任何驚訝形之於色,等等)

“Nous dit-on”(據説)是一句十分含糊的套話。準確的辭句應該是:該書開頭孟三德神父在稟呈總會長阿夸韋瓦的信中説。

陳用儀譯

孟三德神父著作:《天正遣歐日本使節團旅行記》封面,1590。里斯本國立圖書館藏。

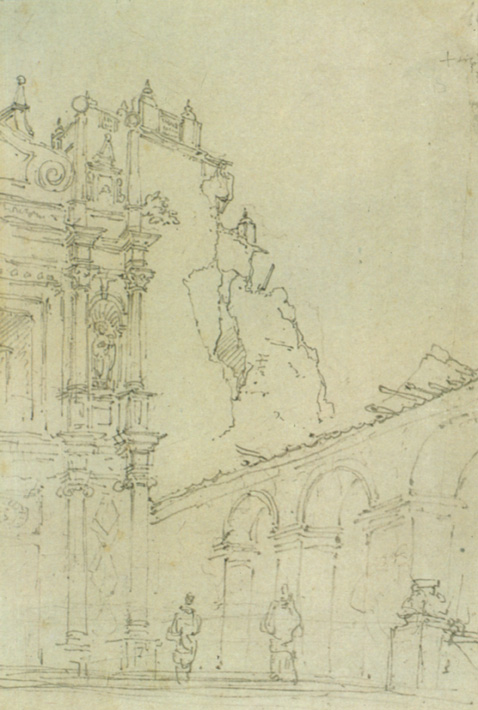

聖保祿敎堂1835年火災後景象(素描)(26.6×19.1cm)

錢納利繪

*Américo da Costa Ramalho.葡萄牙科英布拉大學敎授。本文係1994年11月28日-12月1日澳門聖保祿學院四百週年紀念(1594-1994)“宗敎與文化國際研討會”論文。