聖保祿敎堂前壁細部:側門門楣上部之耶穌會徽記圖案

聖保祿敎堂前壁細部:側門門楣上部之耶穌會徽記圖案

聖保祿敎堂前壁細部:正門門樑

聖保祿敎堂前壁細部:正門門樑

聖依納爵·羅耀拉這位耶穌會創始人於1556年逝世之前一年,他的秘書胡安·阿爾豐索·德·波朗科曾寫道:“我父的意圖是,尤其在現在的創始階段,學院應該比會所增加得更多。”(1)朗科的這番話,范禮安是否曾經看到過,雖然已不得而知,但是,各個海外傳敎團就該採用何種方法使天主敎會能在歐洲以外的疆土長久站住腳跟而進行的討論當中,他們對16世紀的歐洲耶穌會學院日益眾多而且影響日益擴大這樣一個文化環境,是心中有數的。隨着葡萄牙的擴張越過了印度和馬六甲,澳門就成了東亞的一個重要港口。

澳門成為亞洲的一座新城市

為了防止建築物雜亂無章地擠在一起興建,城市計劃人員總是要設法使城市的各個部份能彼此對稱,包括住宅、公共建築、街道,以及無數的細部,都要形成為一個匀稱的整體。亞洲的歷史當中,就可以找到迥然不同的地區均有這樣的例子,如紀元前3000至2000年間的哈拉帕及莫恆卓達羅的印度河谷文明,以及中國的西安市和洛陽市。經馬可·波羅訪問過并經雅克·熱爾內描述過的元代杭州,它那大面積的使人為之神往的規劃也是必須一提的。(2)

在中國人允許葡萄牙人居留澳門之後的最初幾十年間,方濟各會、多明我會、奧斯定會以及耶穌會的修士們紛紛在澳門設立了會院,耶穌會士們於1565年設立了天主之母會院,因而二十年之後,當傳敎事業在日本得到蓬勃發展而且有些修士成功地進入了中國之時,有關澳門同耶穌會傳敎事業的關係,就出現了一些新的設想。由於一系列的因素,東亞的耶穌會士們就同他們在印度的同道們持不同的觀點,尤其是有關在澳門設立在其創始人范禮安(1539-1606)領導下的學院這個問題。

范禮安的傳記資料

有關聖保祿大學的歷史,凡是祇粗略瀏覽過英文文獻的人,雖然都會遇到過范禮安的名字,但是也許看不到多少有關他的傳記材料。(3)他是意大利基埃蒂人,於1566年加入耶穌會,四年後在羅馬拉特蘭受祝聖任神職。他在1573年作了三絕誓願之後僅僅幾個星期,就從羅馬前往里斯本,次年被任命為自印度至日本的整個亞洲(菲律賓除外)的所有各個耶穌會傳敎團的監會神父。他於1574年9月抵達果阿,四年後第一次前往澳門。1579年7月,他啟程前往日本,在日本組織了第一個由日本派往歐洲的外交使節團,行程自1582-1590年。1582年3-12月他在澳門停留期間,曾同羅明堅(1543-1607)和利瑪竇(1552-1610)進行過討論,這二人都是他從印度召來學習中文準備進入中國的。范禮安自1583年10月-1587年10月任印度分會會長。1587年,他又一次被任命為東印度監會神父,此職一直任至1596年。他在澳門渡過了將近兩年(1588年7月-1590年6月)之後再度前往日本任印度總督的使節。他於1592年7月回到澳門,在澳門一直停留到兩年後的11月。他就在這段期間督察了聖保祿學院的興建施工。在學院開學後不久,他又去了果阿和科欽,但1597年7月又回到澳門,在澳門一直停留到次年7月。其後五年,他是在日本渡過的。1603年回到澳門後,他對於將駐華耶穌會傳敎團當局同澳門分離是起了作用的。他於1606年1月20日在澳門逝世。

對在澳門設立學院的反對意見

先前潘日明神父於1964年以及多明戈斯·毛里西奧·高美士·多斯·桑托斯在1968年有關聖保祿學院的研究,是著重於其初期階段,在某種程度上包括了范禮安的作用。奇怪的是高美士·多斯·桑托斯并沒有引用潘日明的文章。但更令人大惑不解的是J. F. 莫蘭(Moran)最近的一本有關范禮安及日本傳敎事業的書中,對前兩人的文章竟未提及。(4)本文的目的,並不是要重申這些論文的觀點,而是要從另外一個角度來看問題,著重談一下范禮安所遇到的來自他在印度的某些同道們對開辦學院的反對意見。通過對他作出的答辯作一番考察,學院的重要性也就自然不言自明,從而也可以看出他對先在日本繼而在中國開展傳敎事業的展望。

范禮安的答辯載於一份報告之中,報告題為<耶穌/有關在澳門設立學院之目的的申述及對在印度有人提出反對理由的答辯>(5)由於這份手稿對於本文至關重要,所以有必要對它略加描述。全篇都是由耶穌會士路易斯·弗羅伊斯(1532-1597)用中國黑墨書寫的,但由范禮安於頁210正面簽署。該頁背面與有弗羅伊斯同樣用中國黑墨書寫的西班牙文標題,然後又是由羅馬耶穌會總會秘書用歐洲墨水書寫的拉丁文標題。(6)由於這個報告是呈送羅馬總會長及各助理神父的,所以寫得有點簡單扼要,不過正反雙方的理由都擺明了。

為了將有關此問題的談判經過講清楚,范禮安指出,應該考慮到他在前一年(1593)期間寫給印度分會長的信中陳述的設立學院的各項理由。(7)他説,日本敎省的1592年傳敎大會已達成一致意見,認為在澳門設立一所學院,是使耶穌會及基督敎能在日本發展的唯一辦法。(8)在范禮安看來,該學院的宗旨主要有四條,他較為詳細地申述了這四條。

首先,日本的敎友(irmãos)人數日漸眾多,他們需要這所學院。(9)在日本舉行的協商會議表明,凡是來到日本的人,都應該學會當地的風俗習慣。范禮安又説,這些方法,已經詳細載於《日本概覽》(Sumario de Japón)尤其是其16與17章之中。(10)他承認,葡萄牙式的管理傳敎團的辦法,總的説來是好的,但對於日本而言並不適合。到日本工作的傳敎士們應該懂得當地老百姓的文化,他承認這一點是個新的觀點,但這是為了對敎會和耶穌會有好處而提出來的。

范禮安為辦學院申辯的第二個理由是:這樣一來,在日本的傳敎團就可以有一個培養自己人員的神學院,這些人員一經畢業,就可以供日本支會長所調遣。(11)他着重指出,最好是在澳門為日本敎會設立一所學院,使得那些來自印度與歐洲的耶穌會士們可以在此同日本人交往,從而學習日文與日本風俗習慣。這一切都是為了使耶穌會士們作好進入日本的準備,對在日本的傳敎工作能有所貢獻,尤其是避免在同日本人打交道時發生“不妥的冒犯”(injurias ineptas)。

主張在澳門開設學院的第三個理由,是日本這塊異敎徒眾多的土地,乃由許多個君主分別統治的,而且耶穌會士們有切身經驗,深知往往會遇到迫害。但范禮安申辯説,這就形成了一個環境,一旦迫害爆發,就不可能在日本維持一所學院和一所修院。然而,對於傳敎工作來説,敎育訓練能持續不斷進行,是至關重要的,這樣,甚至“同族”也可能前來澳門就學。(12)

范禮安1594年説的這番簡短的話,是暗指他最近一次自1590-1592年在日本居留期間業已發生了的情況變化。日本事實上的霸主豐臣秀吉已於1587年夏下令將所有傳敎士驅逐出境。該命令雖然沒有完全付諸實施,但已使得敎會同政府的關係初步進入了緊張時期,這是范禮安親身經歷有所體會的。而且,他還瞭解到豐臣秀吉一統全國的政策,其中包括有土地丈量和人口普查,這些政策到1592年顯然已經使豐臣秀吉在日本坐穩了江山,於是他就着手去入侵朝鮮。本來在“戰國”時代,日本是權力分散的,由許許多多“大名”(范禮安所説的“君主”)掌權統治,豐臣秀吉採取上述步驟,是他為了結束這種混亂狀態而所採取的措施的一部份。

范禮安的第四個理由,是耶穌會親自目睹基督敎在日本的發展,雖然在可預見的將來日本的敎會仍將是部份由歐洲人及部份由日本人組成的。為了避免闖禍,並且為了促進耶穌會在日本的建立,他所建議成立的學院,就是使敎會能在該地蓬勃發展的唯一策略。范禮安爭辯説,這四條十分重要的理由合在一起,就可以理解為在中國設立該學院的綜合意旨。(13)

作了這一番開場白之後,范禮安就轉過來批駁印度的某些耶穌會士所提出的反對在澳門設立學院的十五條反對理由。在逐條加以評論之前,他先指出,所有耶穌會士都應該記得,對這樣一個設在澳門的機構加以管理的權力和方法,都應符合駐日本的支會長的認識。如果學院是為了在日本傳敎的需要,那麼,它就必須符合總會長為該地會院及學院訂下的相同條件。這具體意味着,這些會院及學院是臨時設立的,而非永久性的機構。由於澳門的學院應是日本傳敎團的一部份,所以它也應該是暫時性的。(14)范禮安更進一步指出,耶穌會士們應該預計到日後將有日本人受祝聖擔任神職,儘管有些耶穌會士聲稱,日本人受的誘惑太大,精神上太不穩定,對他們能否獲得祝聖可能是個障礙。在范禮安看來,採取這種否定的態度,對於耶穌會是有害的,沒有考慮到隨着時間的推移,日本人會培養出充當神職人員所需的德性與文學技能。留居在澳門學院中的敎友(irmãos)們,將會逐步地(poco a poco)獲得祝聖擔任神職。出於這樣的考慮,於是范禮安就對在印度有人提出反對開設學院的十五條理由一一加以反駁。

范禮安反駁反對理由

第一條反對理由就是:主張在澳門成立學院,是違反耶穌會會章的。范禮安答辯時援引了拉丁文的會章,證明設立學院是可以容許的。他還補充説,假如學院祇辦少數幾所,那麼,除非有某所學院落到了窮困不堪的地步,否則耶穌會士們本來就不必去化緣。(15)范禮安花了很長的篇幅談論在在日本掌握的錢財,然後肯定地説,不需要日本或印度的一個銅板來供學院之需。(16)

第二條反對理由是:設立該學院,會有礙日本的傳敎工作,不利於范禮安正在努力爭取的皈依者人數的增加。范禮安則反駁説,在日本,正如在印度一樣,都可以看到謹慎、好學、崇德與尚靈等美德,但是,無論是在日本有過經歷的人,以及在日本舉行的傳敎大會,都一致指出,在日本傳敎,需要是不同的。他強調説,如文法、文科、哲學、神學等科目,是不能在會院中而祇能在學院中講授的。他更進一步提醒他的讀者們,馬六甲的規模宏大的學院,是由印度發展而成的,因此,建議成立的澳門學院,將仍然會同印度有關係。不過,范禮安又補充説,這所學院應該自己有單獨的人員,這些人員祇能來自日本傳敎團,而不是任何別的人。

印度的神父們之反對開設學院,還有一個理由,那就是,對日本人施加培養敎育,就是看不到日本人天性中存在的困難。這種情況,對他們一個人也好,對他們全體也好,都是無法解決的。范禮安答辯時引用了1580年與1581年來自日本二十六處不同地方的耶穌會於協商中達成的決議。他們全都一致認為,耶穌會士可以按照每個日本人的稟賦及氣質,敎他們哲學及神學,使他們事實上成為神職人員。范禮安承認,方濟各·卡布拉爾神父(1528-1609)曾認為向日本人講授這些科目是無益的。(17)但是范禮安又指出,卡布拉爾後來顯然改變了看法,因為就在同一次的協商大會上,他又簽署了一份文件,文件上載入了大多數的意見。所以,印度的神父們説甚麼卡布拉爾所持的是一種觀點而在日本的其它神父們持的是另一種觀點,這種説法是沒有根據的。范禮安於是強調説,如果沒有一所學院,日本人就會處於永久的蒙昧狀態(perpetua ignorantia)。如果這種説法能成立,那就等於説,耶穌會士不應在歐洲的某些地方説敎,法國人不應到西班牙去學神學,西班牙人也不應到法國去任敎。但是,由於這些國家彼此有風俗習慣及語言上的溝通,它們彼此之間就不發生這種情況。范禮安又繼續説,另一方面,日本人同歐洲昔日的阿蘭人、汪達爾人、哥特人或是當時東西印度群島以及印度本國的那些野蠻民族並無不同,而在印度本國,許多黑皮膚的馬拉巴爾人和卡納林人都已經祝聖擔任神職。(18)范禮安質問,在整個東方,是否應該將日本人排除在外,不准進入耶穌會神職人員的行列?當然,他指出,説不定會有一些神學院學生由於語言技能良好,能夠任敎,從而提高宗敎在日本的地位。(19)

來自印度的第四條反對理由,是認為日本人對葡萄牙人本來印象就不佳,如果來到澳門,這個印象就會得到證實,他們看到葡萄牙的生活方式會大喫一驚。但范禮安説,這個看法是異想天開的,因為耶穌會士的會院和會章,在日本並不是這樣聲名不佳的,在長崎舉行的傳敎大會上,到會的神父們同他們印度的同道們的意見是並不一致的。(20)恰恰相反,范禮安爭辯説,日本人如果到了澳門,他們可以在各會所和各醫院看到一種基督敎式的生活方式,並且看到另外一些修會的敎士們的傳敎工作和榜樣。

耶穌會士路易斯·福洛斯之《日本書信集》(1599)

耶穌會士路易斯·福洛斯之《日本書信集》(1599)

在印度的葡萄牙耶穌會士們提出的第五點理由,是認為讓日本人和中國人共處一所神學院,是不明智之舉,因為這兩個民族是仇人。范禮安對這一點加以否認,但他接着又指出,這樣一個觀點反映了對東亞情況的發展不瞭解,在東亞,葡萄牙人同中國人彼此的關係,也可以算作是有仇隙的。(21)然而,連這一點也是不屬實的,因為四大修會在澳門立足,是得到中國人同意的,中國人對葡萄牙人並沒有表示任何敵意。中國人不但協助興建該學院,而且那些同駐廣州的同僚有聯繫的中國官員們還對這工程表示讚同。事實上,他還打算就採用中國官員用來興建自己住宅的同類的木材。

來自印度的第六條反對理由是,該學院將不能自給,因為它將要通過菲律賓而仰賴於西班牙,從而對印度不利。(22)范禮安極力反駁這一觀點,他説,他已特地寫信給總會長,不要從新西班牙或從菲律賓派遣任何耶穌會士前來日本或是澳門。任何人要進入日本或澳門,都必須取道葡萄牙。他強調説,他並不是對西班牙人和他們在耶穌會中進行的工作抱有惡感(mal aficionado)。但是,凡是前來日本傳敎的人,都首先必須懂得葡萄牙人的語言和風俗習慣。

多年來,耶穌會曾接收了一些經費拮据的學院,這使得總會長於1588年訂下了有關這些機構的方針。范禮安承認這第七條理由相當站得住,但他又指出,很重要的一件事是要考慮要在甚麼地區為非基督徒開辦學院。如果要暫時辦,不要對耶穌會產生不良影響,而同時又像在果阿、巴塞因和馬六甲那樣費用不超過六百個杜卡托,那麼,辦就要以日本為對象來辦。(23)

反對辦學院的第八條理由就是:在澳門設立這樣一個機構,它就會完全脱離印度傳敎區,而且要有一批敎師及其它人員來維持這座建築物,造成負擔。范禮安則指出,這條理由同前面的第二條差不多,也是擔心澳門的學院會積存一批修會會長、長老等等,從而使得日本的傳敎團陷於崩潰。范禮安則指出,這種情況是不會發生的,因為印度的那所學院並不產生這樣的結果。但是,無論是果阿的或是馬六甲的學院,都不可能對日本有用處。范禮安預計澳門的學院將有六名學生攻讀三年課程的文法。(24)於攻讀哲學的十三名學生及攻讀神學的十四五名學生之外,可以再加上兩三名,雖然他也指出,該學院將不一定總是有攻讀神學的學生。

日本雪松木書架:細木鑲嵌花飾漆器 16世紀末“南蠻”藝術品

日本雪松木書架:細木鑲嵌花飾漆器 16世紀末“南蠻”藝術品

印度的耶穌會士們還主張,最好讓一些耶穌會士在果阿攻讀神學,準備派往日本去工作,而不必試用別的辦法。范禮安則一方面同意認為澳門的新學院敎授神學的內容可以同果阿的相同,但又辯稱準備派往日本的神學學生應該由一些熟悉日本、能將神學適應日本大環境的敎師來敎導。他又説,雖然某些耶穌會士以為一個人可以在印度任修會會長,然後又到日本去任修會會長,但這種做法並非良策,且已日漸明顯。(25)換言之,對印度適用的,並不一定因此就對日本也適用。

印度的耶穌會士們提出的另一個理由,是指責范禮安建立學院不但是違反了總會會長的指示,而且這樣做是獨斷獨行。他則反駁説,創辦學院,是在日本的全體耶穌會士的主意,不是他一個人的主意。學院創辦的原則,並不違反耶穌會的會章,而且事實上這些原則早已在耶穌會在日本的所有各學院與會院中貫徹。范禮安進一步指出,這一條反對理由,是出於對耶穌會監會神父的作用有所誤解,以為祇有會長才有權作出例如像創辦一所學院這樣的決定。持這樣觀點的人忘記了,監會神父是從會長那裡得到授權的,他可以在一個傳敎區開設一所新的會院。范禮安尖銳地提醒他在印度的同道們,駐西班牙的專員傑羅姆·納達爾是直接從聖依納爵那裡得到授權作出這樣的決定的。他堅持説,他作為東印度群島的監會神父,並沒有破壞總會長作為整個耶穌會的最高領導的角色,而祇是實際上依照會章履行自己的職責而已。(26)

倒數第二條反對理由,是説澳門學院的創立,並沒有取決於印度分會長,印度傳敎區並沒有參與商討過程,監堂神父不等待羅馬作出最後決定,就上馬動工,這樣,他就彷彿擁有總會長的權威。范禮安則指出,印度分會長在這件事情上沒有發言權,因為日本是一個傳敎支區,有自己的一位由總會會長指派的分會會長。日本支會長同印度分會會長擁有相同的權力,可以設立會院、學院與修院。范禮安相當詳細地論述了這些主持人每人的作用以及如何取得權威的方式之後,有點激動地評論説,那些在這個問題上寫信到羅馬去告狀的人,理應受到嚴厲申斥。(27)

印度的耶穌會士們的最後一條理由,在某種程度上重複了前面的抱怨,責怪范禮安不等羅馬的答覆就在澳門動工興建學院。范禮安則指出,學院將有十個房間,醫務室和招待所不算在內。由於旅程不確定,派往日本去的耶穌會士可能要在學院中等待一年到兩年,方能繼續旅程,前往傳敎。而且,學院又要充當祝聖授神職的地點,因為日本並沒有主敎。(28)范禮安用寥寥數行的篇幅論述了為到中國傳敎開辦一所神學院的可能性,這段順帶的話提供了一個線索,可以窺見他曾考慮以澳門為中心,培養出在日本與在中國供職的神職人員。

對反對理由逐條評論之後,范禮安就着重指出,所有這些反對理由的核心,就是印度那邊的人們誤解了總會長及分會長的作用及其設立耶穌會全面大局所需的新會所的權力,尤其是分會長的權力。他重申,在日本的所有耶穌會士都擁護開辦學院,作為在日本促進與維護基督敎的唯一辦法。范禮安並且提醒那些在印度提出十五條反對理由的神父們,所有耶穌會士,都受相同的會規所約束,但是各傳敎區是分開單獨的、服從總會長的實體。(29)

學院與會院的關係

由於澳門新設學院的宗旨是使日本的傳敎事業得以為繼,同耶穌會士們早先已在澳門開設的會院(casa)不同,因此,范禮安就很明智地訂下了一套有關這兩個耶穌會機構應遵守的相互關係準則。(30)準則的要點,包括有會院與學院之間應保持良好的秩序,由日本支會會長為兩者制訂規章,兩個機構互不隸屬。事實上,會院要負責管理的是敎堂,而學院院長的任務則是對耶穌會同道(irmãos)們施行敎育。甚至有一條規則,規定學院和會院之間的通道門口經常要關閉。范禮安在其最後一點中強調學院的對象是那些在前往日本途中的神父與同道(irmãos)。凡是住在學院裡的人,都要同在日本一樣穿着襯衣(camisas)與長褲(calções)。他們要依隨日本的風俗習慣,這些規則,任何人不得例外,除非得到學院院長明文許可。在標明號碼一一列舉這些準則之後,范禮安又強調進一步的細節應由日本支會會長與學院院長共同協調商定。日本支會會長也應同印度分會會長商量,但首先是日本支會會長通過學院院長來對這一機構負責。

對學院早年情況的評估

在任何新辦的事業中,方針的制訂與執行,二者並非總是一致的,所以,對於有關兩個機構彼此關係的這一新的安排是否真正起了作用,是大可提出疑問的。在辦學院的初年,對這個問題的答案,依學院院長孟三德的説法,顯然是肯定的。他於1596年1月2日從澳門函稟總會長時,指出兩個機構彼此關係十分良好。在稱為天主之母會院的那所會院,院長麥即亞神父(1539-1599)從事耶穌會的各項活動;而同時,神學學士學位的課程則由學院講授。他還補充説,除了兩門拉丁語課之外,還有專門講授日本人儀表與風俗習慣的課。孟三德解釋説,等到7月啟航前往日本之時,經分配派往日本的耶穌會員均一律準備就緒。他還指出,有兩名耶穌會主敎,即彼得·馬爾丁斯(1542-1598)及路易·塞爾凱拉,都居留澳門,他還對利瑪竇在南京的傳敎佈道工作作了精采的評論。(31)孟三德的觀點更值得注意,因為三年前他曾反對設立該學院,認為時機尚未成熟。(32)但這並沒有妨礙他被任命為學院的第一任院長。

雖然孟三德對新設立的學院作了積極的評價,但幾天之後,這種評價在彼得·拉蒙(161 1年卒)的一封信中受到一定程度的抵銷。拉蒙於1577年進入日本,成了見習修道士主管,後來又成了修院院長。他於1595年回澳門休養,在準備重返日本之時,於1596年1月7日寫信給總會長。他同意同道們的見解,認為日本需要一批本地神職人員,但他對該學院印象不佳,對學院能否作出這樣的貢獻表示懷疑。不過,他表示欽佩范禮安,把范比作漢尼拔,敢於挑重擔子。(33)同年稍後,卡布拉爾又從果阿寫信,相當尖銳地為自己對日本人的不良印象辯護,他認為日本人驕傲自大,不值得信任,並且又一次表示反對在澳門辦學院。(34)不過,在卡布拉爾寫這封信之時,聖保祿學院已經開辦兩年了。雖然行政體制發生了一些變化,例如學院終於同會院合併,但學院的敎育使命依然故我。

結論

對於在澳門成立學院這件事來説,將管理體制以及各個主管人的職責分工加以詳細描述,就可能顯得多餘。當然不必這樣做。對於各個修會尤其是耶穌會的歷史不熟悉的人,有時候可能以為這些團體祇不過是鐵板一塊的組織,由一些首領來指揮,他們要求所有下屬全都立即執行他們的意志。這樣一種看法,就沒有分辨出決策者及其執行者之間的區別。當然,一個敎職人員,對上級一旦作出的決定,理應加以貫徹;但是,對於歷史學家來説,十分重要的一點,是要弄清楚一個上級敎職人員是為何作出決定的,而且尤其要弄清楚,在最後作出決定之前,是否有反對的聲音。范禮安作為監會神父,擁有駐亞洲最高會長的權力,但顯然他們仍然在自己駐印度的同道當中遇到了反對者。(35)這些人的觀點,其中有些更為有意義,例如質疑范禮安是否有權不先同總會長商量並徵得其同意就開辦一所學院。對於范禮安來説,涉及的問題就更帶有根本性,因為他明白日本傳敎事業所面臨的問題。對於日本多變的文化與政治局勢及其對往澳門興辦一所學院的需要,他們是理解不深的。另一方面,他們在日本的同道對此卻是明白的。所以范禮安就試圖將在日本的同道們經過1592年傳敎大會全體一致決定的方案付諸實施。這樣,他就表明了他的領導才幹,因為他下定決心,認為在亞洲前途無可限量的日本傳敎事業,是應該堅持下去的。

從范禮安的角度來看,澳門學院有一個十分獨特的目標。在學院中居留的人們,日後都應該在日本的環境中按照日本的風俗習慣包括衣着習慣生活,這樣,他們才能做好進入日本的準備。他在1594年的主張,是他先前在其《日本事物概覽》(Sumario de Las Cosas de Japón)(1583)及其1592年的《補全》(Adiciones)中更為詳細發表過的主張的延伸。(36)應該是葡萄牙人去適應日本人,而不是反過來。但是,不久前有一本關於范禮安的書,卻認為他曾打算將一些日本的耶穌會經院學者帶到澳門的學院來,使他們經過一番“改造”再返回日本。據説這樣的一種暫時的“移稙”,能使這些日本人“在葡萄牙人當中生活,在符合歐洲風俗習慣的歐洲環境中看到、學到並且尊重歐洲風俗習慣。”(37)對范禮安興辦學院的意圖作如是觀,無疑是看歪了的,它反映了該書作者並沒有去查考有關范禮安為學院和會院所訂規則的第一手史料。

范禮安的文件,其關鍵性的要旨,就是除非吸收一些當地的日本人參加耶穌會並祝聖擔任神職,否則日本的傳敎事業是不可能持久的。至於范禮安後來企圖將這個計劃付諸實施所遇到的問題,則非本文論述範圍。不過,他為了在日本貫徹這個方針,花了將近二十年的時間,甚至早在學院創辦之前就為了這個方針而努力。這段經歷,就是他為何對在澳門設立這樣一個機構如此魂牽夢縈的背景。

到了學院於1594年興辦之時,葡萄牙的聖職授與權(padroado)同西班牙的聖職授與權(patronato)之間的關係早已發生變化,因為自1580年到1640年,葡西兩國是共戴一君的。這不但影響及耶穌會,而且也影響及亞洲的傳敎史,尤其是東亞的傳敎史。然而,范禮安還是堅持耶穌會士要到日本傳敎就祇能取道葡萄牙,而不能從新西班牙或馬尼拉前往。他指出,一位耶穌會士可以受到去印度傳敎的訓練,但即使他成了在印度的一名主管,這也並不意味着他就能夠或者應該在日本擔任主管之職。而且,上面引述過的文件,也表明了范禮安也在考慮着祇有十年前才開始的中國傳敎事業。在利瑪竇於1583年進入中國之前,甚至在此之後,范禮安都同他討論過,在討論中他得知,中國人的語文和風俗習慣,同日本人是大不相同的。(38)他認識到,今後一個耶穌會士不應從亞洲的一個傳敎團調到另一個傳敎團,調來調去,因為亞洲各國情況複雜迥異,這種調來調去的做法是不妥的。因此,一個耶穌會士,必須為專門到某一地的傳敎團工作做準備,在未踏進該地之前就應如此。在范禮安看來,澳門學院在協助日後由西方前往日本的傳敎士盡可能使之有充份的準備方面,是起關鍵作用的,即使它也向日本本土的耶穌會士提供必需的敎育。

研究葡萄牙帝國歷史的最傑出史學家之一查爾斯·拉爾夫·博克塞在論及16世紀亞洲的皈依者與神職人員時曾經指出:“羅耀拉的子弟們擬訂與堅持的標準,遠遠高於他們先輩的標準;1550-1750年葡萄牙傳敎團引人矚目的發展,主要得力於他們,他們常常使得那些在別的情況下本來持敵對態度的新敎徒們為之讚歎不已。”(39)由范禮安領導的澳門聖保祿學院的開辦,對於加強日本的傳敎工作起了舉足輕重的作用。范禮安去世後三十年,日本對所有西方傳敎士和所有西方商人,除了荷蘭人之外,都關起了大門。雖然這些事件影響了學院興辦的初衷,但這個敎育機構仍然是在中國和東南亞傳敎團的一個至關重要的聯繫環節,因而對前面所説的“葡萄牙傳敎團引人矚目的發展”起了促進作用。

陳用儀譯

聖保祿敎堂前壁細部:聖方濟各·沙勿略塑像

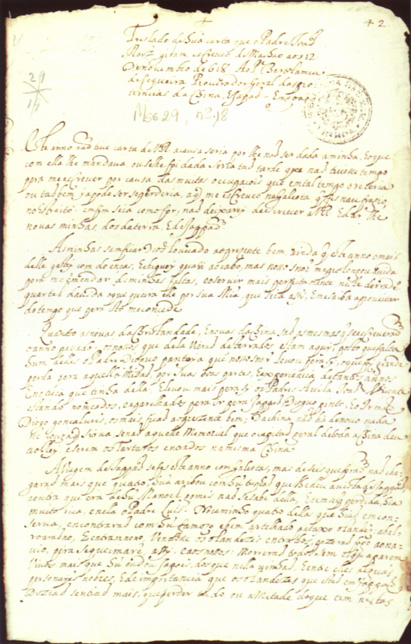

1618年11月12日若望·羅特克·基豪神父從澳門致巴多羅謬·德·舍基拉神父信函手稿 里斯本國立圖書館藏

【註】

(1)作者感謝愛德華·馬拉特斯塔會士惠予本文中的幾處引文。波朗科這段話,是在致弗蘭西斯·波爾吉亞的一封信中説的,轉引自約翰·W·奧馬利著《最初期的耶穌會士》(劍橋,1993),頁201。

(2)《蒙古入侵前夕中國的日常生活,1250-1276》(史坦福,1962)。

(3)關於范禮安的傳記資料,見約瑟夫·弗蘭茨·許特著《范禮安對日本的傳敎原則》,共兩卷(聖路易,1980-1985),上卷,30-39,以及愛德華·馬拉特斯塔著<范禮安(1539-1606)。耶穌會在中國傳敎的戰略>,載於《文化雜誌》,第二十一期(第二系列),51-66(1994年10月-12月)。

(4)潘日明著<澳門耶穌會學院之產生>,載《澳門敎區月刊》第62期:803-813(1964);多明戈斯·高美士·多斯·桑托斯著<澳門:遠東第一所西方大學>,載於《年鑑》第17期:203-237(1968);J·F·莫蘭著《日本人與耶穌會士。范禮安在16世紀的日本》(倫敦,1993),頁174-177。有關范禮安與日本的更多資料,見范禮安著《耶穌會士在日本。傳敎記》(1583)(巴黎,1990),以及恩格爾貝爾特·約里森著<范禮安及日本。兩次訪問及三份文件:《告示》(1581/82年)、《日本概覽》(1583年)、《日本概覽補全》(1592)>,載於《文化雜誌》,第17期(第二系列),49-72(1993年10月-12月)。但該文在該雜誌祇用葡文刊登英文版未載。

(5)《耶穌會羅馬檔案》,日本中國,22,頁198-211正面;另一份抄件(通過第三途徑寄送),日本中國,23,頁299-311正面。關於印度的耶穌會士十五條反對意見的清單,見<果阿此地協商中認為不應在澳門建立耶穌會學院之各項理由>,日本中國,22,頁192-197正面。多明戈斯·高美士·多斯·桑托斯的<澳門:遠東第一所西方大學>一文(《年鑑》,214-215)中引用了這些手稿,但是引用得不完全。

(6)該報告的書寫者是弗羅伊斯,因為筆跡同范禮安1594年11月8日致總會會長克羅德·阿夸韋瓦神父的信中發現的弗羅伊斯筆跡相同。見J·維基編《印度文獻》,至今共18卷(羅馬,1984),第16卷,763。

(7)自1592年至1597年,方濟各·卡布拉爾(1528-1609)任印度分會長。他自1570年至1582年在日本任傳敎士,他反對學習日本風俗習慣來傳播基督敎,並聲稱日本人生性狡猾、反覆無常,不適宜於宗敎生活。范禮安則自1579-1582年第一次訪問日本。在他的指導下,1582年初舉行的耶穌會士協商大會贊同了在日本傳敎要入鄉問俗的方針。同一年,卡布拉爾被派到澳門,他成了會院院長及中國傳敎團的第一任團長,直到他1586年前往果阿時為止。

(8)原文為“…un collegio en Amacao,como unico y singular remedio de1 buen progresso de la Comp.a y Christiandad de Japon.”《耶穌會羅馬檔案》,日本中國,22,頁198。日本分敎省的大會於1592年2月3日-14日在長崎舉行。

(9)葡文irmãos一詞在16世紀的耶穌會文獻中既可以指神職人員(參加了修會並成為敎上的),也可以指敎友(主要從事世俗工作而又沒有被授予神職的)。由於辭意含糊,本文採用其原文。又見許特著《范禮安對日本的傳敎原則》,上卷,251-252,編者按。

(10)范禮安在這裡指的是他的作品的簡名。見范禮安著《日本事物概覽》(1583),《日本概覽補全》(1592),J·L·阿爾瓦雷斯-塔拉德里斯編(東京,1954),頁198-206。

(11)《耶穌會羅馬檔案》,日本中國,22,頁198正面。這一句在羅馬耶穌會總會下面是劃了橫槓的。

(12)同上,頁198正面-199頁背面。“同族”(dojaku)一詞,指在俗的傳道師和給耶穌會士擔任翻譯者,其中有些人希望加入耶穌會。見許特著《范禮安對日本的傳敎原則》,上卷,340,編者按。

(13)《耶穌會羅馬檔案》,日本中國,22,頁199背面。

(14)原文是“...per modum provisionis ad tempus…”,同上,頁199正面。

(15)原文是“nisi tanta paupertate collegium praemeretur,”同上,頁200正背面。

(16)原文是“…ni una blanca de Japon ni de la India,”同上,頁201背面。他在1594年11月9日致總會會長的信中重申了這點(“不花日本一個錢”“sin gastar un solo real de Japón”),載於《印度文獻》,第16卷,783。

(17)關於卡布拉爾,見上面註7。

(18)《耶穌會羅馬檔案》,日本中國,22,頁202正面。卡納林人是葡萄人對居住在果阿與馬拉巴爾之間地區的居民的不正確的稱呼。見S·R·德爾加多著《亞洲葡文詞彙》,共兩卷,(科英布拉,1919-1921;漢堡,1982年重印版),上卷,197。

(19)《耶穌會羅馬檔案》,日本中國,22,頁203背面。

(20)同上,頁203正面與背面。

(21)這一來自印度的反對意見,顯然指的是充當僕役而非就學的中國人。大概正是因為這樣,范禮安才強調了中國當局與中國工人在興建學院中所起的作用。

(22)關於這條與上一條反對意見,見同上,頁204正面與背面。

(23)原文是“…seis cientos ducados de Renta...,”,同上,頁205背面。

(24)同上,頁206正面與背面。

(25)同上,頁206正面。

(26)同上,頁207正面;關於納達爾,見奧馬利著《最初的耶穌會士》頁63-64。耶穌會會規包括同該會有關的文件、由創始人寫下的會章、總會大會的命令及總會會長的規則與指令。

(27)原文是“...las quales palabres son dignas [d]de mucha reprehension,”《耶穌會羅馬檔案》,日本中國,22,頁209背面。

(28)同上,頁209正面。

(29)同上,頁209正面至210頁背面。

(30)這份共十八條條文的文件,名為<澳門學院與會院之間應有的秩序>,最後有一段相當長的文章,見《耶穌會羅馬檔案》,日本中國,12II,頁232背面至頁235正面。

(31)《耶穌會羅馬檔案》,日本中國,22,頁341-342正面。關於這兩位日後去了日本的主敎,見約瑟夫·德埃爾涅著《1552-1800年駐華耶穌會士大全》(羅馬及巴黎,1973),頁51及168,以及邁克爾·庫柏著《通譯羅德里格斯。一位到日本與中國的早期耶穌會士》(紐約與東京,1974年),頁108-111。

(32)見他致總會會長的書信,1593年11月15日,《耶穌會羅馬檔案》,日本中國,12,I,頁124。

(33)《耶穌會羅馬檔案》,日本中國,12,Ⅱ,頁345-346正面。

(34)卡布拉爾致若昂·阿爾瓦雷斯(羅馬會長助理)書,1596年12月10日於果阿,《印度文獻》,第18卷,603-626,特別是606-617。

(35)除了卡布拉爾,另外還有十七名耶穌會士參與起草了反對興辦學院的十五條理由。在學院開辦後不久,范禮安曾前往果阿,同這些同道們開過一個會。見他稟呈總會長的信,1595年11月27日於果阿,《印度文獻》,第17卷,313-7328,特別是316-317。

(36)又見註9引用的許特著《范禮安對日本的傳敎原則》及喬治·埃利遜著《天主被摧毁。基督敎在近代早期日本的形象》(劍橋,1973),頁70-74。

(37)莫蘭著《日本人與耶穌會士》,頁174-221註62。該註指的是信,《耶穌會羅馬檔案》,日本中國,12,II,頁222-225正面,足資證實莫蘭對該學院的看法。但是,在許特所著(1968)頁163-165〔莫蘭援引時誤作許特所著(1975)〕中及《印度文獻》第十六卷779-786中發現那封信的其它部份,對於莫蘭的解釋則不起支持作用。他1993年的書沒有提到他曾在1984年發表過的那封信的其餘部份。

(38)利瑪竇曾應范禮安之請於1592年底暫時離開中國,前來澳門。除了商討中國傳敎問題之外,利瑪竇還設法醫治腿傷。見利瑪竇著《利瑪竇史料》,P·德利亞神父編,共三卷,(羅馬,1942-1949),第一卷,323。

(39)查·拉·博克塞著《葡萄牙海上帝國,1415-1825年》,(米德爾塞克斯,企鵝,1973),頁67。

*John W. Witek,美國華盛頓喬治城大學敎授。本文係1994年11月28日-12月1日澳門聖保祿學院四百週年紀念(1594-1994)“宗敎與文化國際研討會”論文。